天气预报的发展历史

第三章天气预报发展历程

北京大学钱维宏

引言

天气预报作为一种信息与人们的生产和生活息息相关。天气预报,从定性描述到逐步定量预测, 经历了几千年的发展历史。发展的过程也是对自然认识得到提升和预测方法不断完善与建立的过程。第三章从天气预报要回答的基本问题出发,依次综述了古代天气预报、早期天气预报、近代天气预报和现代天气预报的发展历程,最后提出了未来天气预报中思路更新和方法改进的可能。

3.1 天气预报

天气预报要回答两个基本的问题,即什么是天气和天气要预报什么?什么是天气,事关天气的定义。天气要预报什么,事关天气预报的内容。

3.1.1 天气的定义

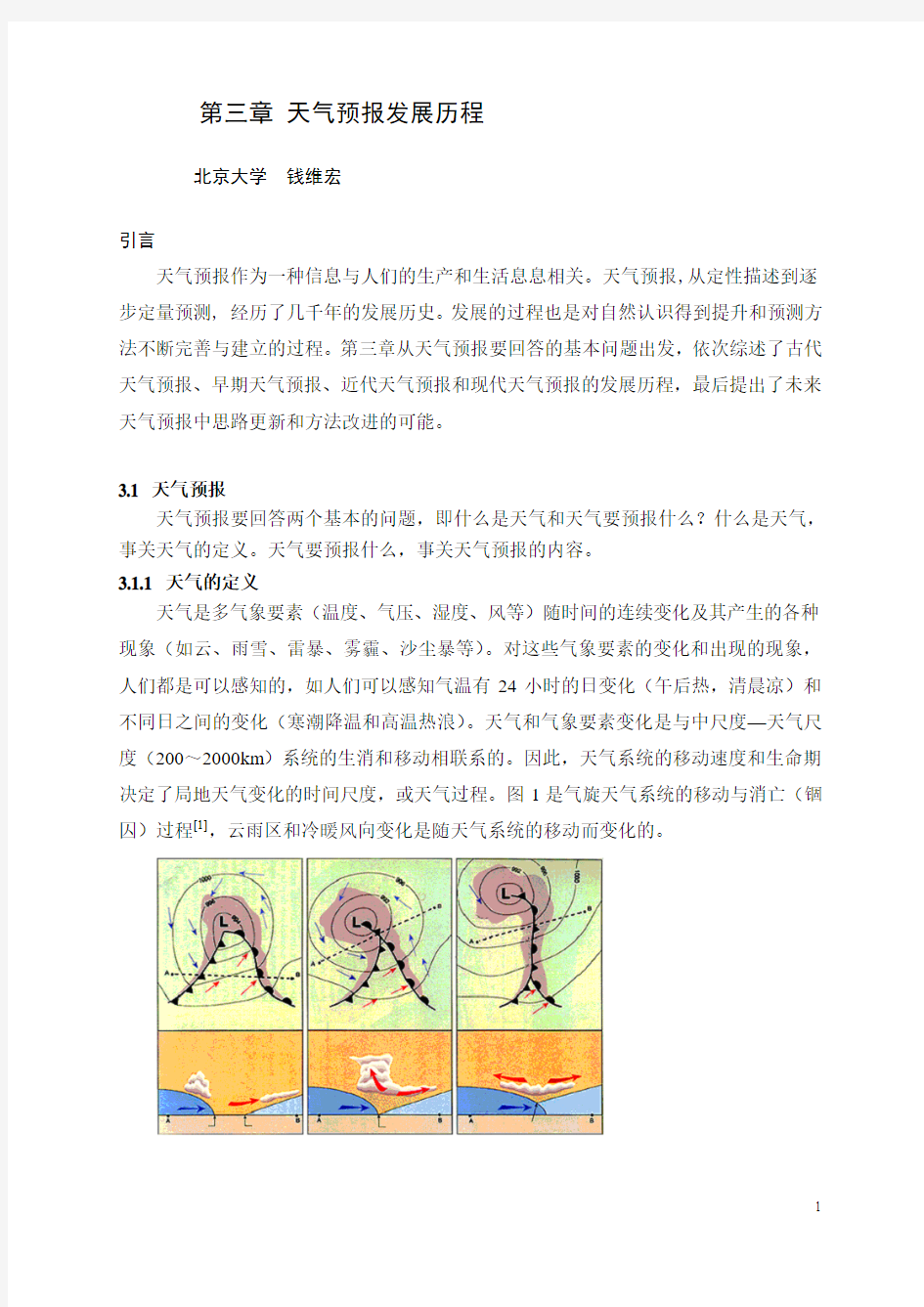

天气是多气象要素(温度、气压、湿度、风等)随时间的连续变化及其产生的各种现象(如云、雨雪、雷暴、雾霾、沙尘暴等)。对这些气象要素的变化和出现的现象,人们都是可以感知的,如人们可以感知气温有24小时的日变化(午后热,清晨凉)和不同日之间的变化(寒潮降温和高温热浪)。天气和气象要素变化是与中尺度—天气尺度(200~2000km)系统的生消和移动相联系的。因此,天气系统的移动速度和生命期决定了局地天气变化的时间尺度,或天气过程。图1是气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程[1],云雨区和冷暖风向变化是随天气系统的移动而变化的。

图1 气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程。上图为地面图,阴影部分为云雨区,箭头为地面风向,红色箭头为暖风,蓝色为冷风,实线为等压线,带三角和半圆的线分别为冷暖锋。下图为沿A-B的垂直剖面。

天气的一些要素,特别是气温、降水、能见度和风,在量值变率上不超过一定的限度,对人们的生产和生活不构成威胁,这样的天气属于正常的范围,即正常的天气。它们的变化量值超过了一定的限度(阈值)会给人们的生产和生活造成危害,对应的异常天气称为极端天气。不同的极端天气事件要比较它们的持续时间、强度差异和影响的区域范围。持续时间越长、影响范围越大,和越强的极端天气事件形成的危害会越大。3.1.2 天气预报的内容

天气预报的内容基本上就是以上的那些气象要素。有这样的一条天气预报:今天上午有雾,下午多云转阴,夜里阴有中到大雨,明天雨止转多云,偏南风2~3级,夜里转西北风4~5级,今天最高温度25度,明晨最低温度12度,后天晴到少云。这是一条3天的天气预报。第1天的天气现象内容最丰富,按时间顺序从雾(能见度)到多云、阴天和降水。第2天的内容只是雨止转多云。第3天的内容更简单,晴到少云。像这样1~3天的逐日天气预报称为短期天气预报。第1天“上午有雾,下午多云转阴”,这种未来几个小时的预报称为短时天气预报。

这样的一条天气预报中,天气现象、风和气温随时间的变化是遵循确定的变化顺序的,反映的是一个天气尺度气旋系统经过当地的移动过程。在地面气旋的暖湿空气区中(图1中红箭头风的区域),出现了偏南风暖平流下的雾。日近正午,太阳辐射增强,雾消,气温升高。下午气旋冷锋来临,云量增多。夜间,冷锋过境形成较大的降水,风向也随之转变为西北,风力增大。后半夜,冷空气下来后,风吹云散,地面长波辐射增加,第2天早晨气温较低,白天为多云天气。到了第3天,气旋系统远去,当地受高压系统控制,天气晴好(晴到少云)。当地从受气旋影响出现降水,到转受高压系统影响天气晴好,是为一个天气过程。下一个天气过程是否重复这一个天气过程,就看未来新的气旋和高压系统的强度和移动速度了,一般不会完全重复。天气预报员的任务就是在预报天气系统生消和移动的基础上,推断出各地可能出现的各种天气现象。如推断未来第4天后至第9天,当地是否再次受到1次或者2次类似的天气过程影响。因此,未来4~9天的逐日天气预报称为中期天气预报。近年来,人们还想知道10天后的逐日天气预报,

但实际上做不到逐日,只能大致预报出天气过程。根据大气变量的过去信息、当前信息和数值模式预报产品中的信息推断10天到30天的天气(如降水或冷空气)过程,把它称为延伸期天气预报。

由此看来,天气预报包括了四个时间长度,依次为:短时(0~几小时)、短期(1~3天)、中期(4~9天)和延伸期(10~30天)。对这四个时间长度的预报,目前已经有了一些方法,也具有了一定的预报能力[2]。能够有今天的天气预报水平,已经经历了几代科学家的努力。他们的创新思想和创新理论形成的创新方法才赢得了现代天气预报原理的建立与应用。回顾和客观地评价这些科学家们对天气预报做出的功绩,目的在于激励后来者的奋进与预估未来创新思维和创新方法的涌现。

3.2 古代天气预报

“人无远虑,必有近忧”。自古以来,我们的祖先不断在勘察自然的真相,渴望能预知未来。

3.2.1 中国古人的天气预报

按照“天命论”的观点,日出日落和潮涨潮落是周而复始的自然周期变化现象。人们对这些周期性变化能够做出较准确的预报。然而,人们又常常看不到规则的日出日落和潮涨潮落。这时,人们又指望能预先知道那些不规则的现象。

自古以来,中国知识分子关注着对天文、对地震和对气象的预测。古代思想家董仲舒提出了“屈民而伸君,屈君而伸天”的口号。前句是要臣民服从皇帝。后句是要皇帝听信天意。天意给皇帝的行动有了制约。这些天意多来自对天(如日食)和对地(如地震)的不认识,对极端天气和异常气候,如雷电、旱灾、水灾、火灾、蝗虫灾害等的不可预测。对自然灾害的上(皇帝)下(臣民)无知为臣民们发表意见大开了方便之门。

早期,天文和气象是不分家的。天文和气象都要观测和预报。三千年前,我国甲骨文中,就有了关于天气实况的记录,包括风、云、虹、雨、雪、霜、霞、龙卷、雷暴等。自从有了文字记载了大量的天气事件后,一些知识分子终于有了对气候的认识。在我国古代,观测天文气象,制定历法,了解和预测气候,最明确的用途是为了安排农事生产、祭祀及其他活动。卜辞中还反映出人们已经有预知天气状况的要求,这些都是和当时农业生产的需要相适应的。如远在春秋时代,古人就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。公元前104年,

由落下闳与邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。如果大署时节的气温不高,霜降时节无霜,大雪时节没有发生过降雪,大寒时节气温不低,说明天气反常了。可见,古人已经有了气候及其变化与极端天气和异常气候之间相对关系的意识。

几千年来,水手、渔民、农民和猎人看云、看风、看天象、看物象来预测天气,探索作天气预报。天气预报成了一套民间技艺。古代人观天象,测风云。前者是肉眼和简单仪器能够观测到的天空状况,不但观测日月星辰的变化,还记录了各种过去和当前发生的自然现象,并把总结的经验与当前观测结合起来,做出天气预报。《三国演义》中描述的借东风火烧曹军战船和大雾天草船借箭的故事,都是因为诸葛亮认识了长江流域的气候和异常天气变化特点做出的短期天气预报在军事上的应用。15世纪的压板风速仪,以及唐玄宗王宫使用的相风旗和清道光年间的相风鸟,它们都是早期的风向或风力观测设备,表明仪器是天气预报走向定量化不可缺少的手段。

3.2.2 西方古人的天气预报

天气预报是一门应用科学。科学的成就发端于思想。大约在公元前340年,古希腊哲学家、科学家和教育家亚里士多德(前384—前322年),写下了世界上最早的气象学专著—《气象通论》(Meteorologica)。书中阐述了飓风、焚风和风的成因与分布,晕、虹、雷电等大气光象,云、雨、雹和霾的形成,以及气候变化等。亚里士多德将先前所有的各种气象学思想和经验进行了系统的整理,提出了自己对各种天气现象的见解和理论,使之成为一门有系统的科学—古代气象学,即古代天气预报的思想基础。当时局地天气观测的描述决定了天气预报也是局地的。亚里士多德把局地天空分成了上下两个部分:一曰天域(Celestial region)—月球轨道以外的区域,一曰地域—月球轨道以内到地面的范围。前者是天文学的观测和研究范围,后者中发生的大气现象属于气象学的研究对象。他认为,干暖的发散物即构成风,湿冷的发散物构成水汽,即雨水的来源,所以空气是水汽和风的媒介物,云、雨、雪、霜、露都是由于空气温度的变化而形成的。亚里士多德的权威主宰了西方气象学理论长达两千年之久。在17世纪末以前,西方所有有关气象学的著作和论著都没能脱离亚里士多德气象学的影响[3]。

3.3 早期天气预报

数值是科学的语言。天气预报离不开仪器对大气运动的定量观测。我们可以把气象仪器的发明与应用定为早期天气预报的开始时间。

3.3.1 定量测量天气

西方,15世纪发明了压板风速仪,首次可以对大气运动的速度(能量)进行定量测量了。17~18世纪,科学家相继发明了各种定量测量天气现象的仪器,标志着气象科学研究的探测手段开始进入了一个新的发展时期。英国物理学家虎克(1635-1703)发明了湿度计。1644年,托里拆利发明气压计。1606年,伽利略发明温度计。1639年,伽利略的弟子Benedetto Castelli发明雨量器。1774年,Cotte发明了湿度计。18世纪中叶,人们开始进行高空探测的尝试。1748年,英国的A.威尔逊等人开始用风筝等携带温度表,观测低空温度。1752年,美国科学家B.富兰克林利用风筝等工具探测和研究雷暴云中的电荷性质。1783年,法国的J.A.C.查理第一次用氢气球携带温度、气压等自记气象仪器测量各个高度的温度和气压等要素。这些较早进行的高空探测,为以后研究大气的三维结构开辟了道路。

3.3.2 确定论思想

天气预报走向定量化的思想火花随着自然科学大思想家的出现有了萌发。英国大科学家的牛顿(1642~1727)力学是建立在确定论上的思想体系。拉普拉斯(1749~1827)是一位法国的机械决定论者,他把牛顿的质点运动确定论扩展到了无穷质点系统的确定论。大气或地球流体正是由无穷的质点组成的。他在1814年的《概率论的哲学试验》著作中写道:“如果有一种智慧,它能在某一瞬间知道支配着自然的一切力,知道大自然所有组成部分的相对位置,并能伟大到足以分析所有这些事物;它能用一个单独的公式,从最大的天体到最小的原子,都毫无例外悉数概括出宇宙万物的运动,而且对未来就像对于过去那样,都能一目了然;那么目前的宇宙整体,可以看作是它以前的状态的结果,以及以后发展的原因。”拉普拉斯希望找到一个独立的公式,把宇宙的万物运动描述清楚。他提到,公式中要包含力、位置和原子状态等的描述。这样,宇宙的前因后果都确定了,也都能回溯过去和预测未来了。这一理论体系直接影响到了后来用于天气预报理论与数值天气预报模式的纳维叶-斯托克斯(Navier-Stokes)方程在1821年的建立。到现在,人们还在不断完善公式,发展探测工具,获取高时空分辨率的资料,努力实现拉普拉斯的理想目标。

3.3.3 第一张天气图

随着气象仪器的发明和观测网的建立,以及流体动力学理论的发展,为天气预报理论体系的建立提供了可能。1820年德国的H.W.布兰德斯利用《巴拉丁气象学会杂志》刊载的气象观测资料,将1783年各地同一时刻的气压和风的记录填在地图上,绘成了世界上第一张天气图。这一开创性工作为后来分析气压、风与天气的关系,以及建立天气系统的概念模型,迈出了坚实的一步。天气图的诞生,是近代气象学理论研究和现代天气预报实践的标志。电报的发明,为各地气象观测资料的迅速传递和信息集中提供了条件,使绘制实时的天气图成为可能。1851年,英国的J.格莱舍利用电报传送资料,绘制了可供实际应用的瞬时天气图。

3.3.4 军事驱动天气分析

驱动实际天气预报业务的建立起因于自一次天气事件:1853~1856年,英、法同俄国发生了瓜分土耳其的克里米亚战争。1854年11月14日黑海出现风暴,法舰亨利四号沉没,英法联军大败。事后,法国政府命巴黎天文台台长U.勒威耶收集了该年11月12~16日的气象资料,查明此风暴於11月12~13日还在西班牙和法国西部,至14日,就东移到了黑海地区。如能及时发现风暴并预告风暴的移动,损失是可能避免的。因此,U.勒威耶提出的组织气象台站网、开展天气图分析和天气预报的建议被法国政府采纳,1856年组织了气象观测网。从此,绘制天气图便成为一项日常业务,并陆续推广到其他国家。

观测资料和探测条件的改变有力地推动了气象科学的发展。19世纪许多学者都为此做出了贡献,包括基础理论、风暴旋转特性和不同气旋模式的建立。1857年,荷兰的C.H.D.白贝罗提出风与气压的关系,这就是现代天气学教科书上的内容之一:在北半球背风而立,低压在左、高压在右;南半球反之。1861年,美国W.费雷尔在研究大气运动时,在中纬度地区引入了科里奥利力,首次认识到了地转风(风沿等压线吹)的物理含义。为了纪念他,人们把中纬度经向(南北方向)垂直剖面上的环流称为费雷尔环流。1888年,德国H.von亥姆霍兹提出的流体切变动力不稳定的概念,正是预报员最为关注的天气图上低空急流、风切变线与强降水的气流形态。

在19世纪的后半期,几位科学家先后提出了气旋发展的模型,如:1863年英国的R. Fitzroy的极地气流和赤道气流的气旋模式;1878年英国C. Ley的冷锋气旋模式;1882年德国W.柯本的冷锋气旋模式;1906年英国Shaw和R.G.K.伦普弗特的地面气流切变和降水分布的气旋模式等。这些模式都反映在图1中。

3.4 近代天气预报

近百年来,一些气象领军人物充分利用大范围地面和高空气象观测资料与数理方法的结合,有力地推动了天气预报理论的发展和天气预报业务水平的提高。其中,挪威学派和芝加哥(或美国)学派对气象科学的发展做出了举世公认的突出贡献。

3.4.1 挪威学派

牛顿(1642~1727)力学的建立极大地推动了流体力学和各种工程学的发展。气象科学也在近2~3百年中取得了巨大的进步。近百年来,无论是气象学理论还是天气预报实践都有了突破性的进展,这是世界各国的气象学家通过各自的努力取得的共同成果。他们的工作至今仍在深刻地影响着气象科学的发展,在理论、方法和天气预报应用等方面都是如此。其中,起步较早的是挪威学派。

挪威是1904年才由瑞典王国独立出来的小国。因为航海和渔业的需要,1914年把在德国的V.皮耶克尼斯请回来,增建了沿海的台站,天气分析预报总部就设在V.皮耶克尼斯家的阁楼上。V.皮耶克尼斯的夫人是炊事员,J.皮耶克尼斯、罗斯比、贝吉隆等几位大将加上二三个报务员,一共只有七八个人。用现在的行话说,他们四个人加辅助人员组成了一个团队。他们对由相对稠密的地面气象观测资料绘制而成的天气图进行了仔细的分析研究。

第一次世界大战(1914年8月)开始,英国政府停止提供气象资料,挪威政府只能自主设立测候所(观测站),逐渐由8处增加到90处之多,丰富了气象观测资料。作为挪威南部的一个海港,Bergen是欧洲具有最多激烈风暴活动的地方,是观测风暴的一个绝佳场所。

1917~1918年间,他们发现了暖锋,并概括出了冷锋、暖锋、锢囚锋、静止锋和低压及其云雨分布的完整的气旋模式,提出了反映气旋生命史的极锋学说。由此,他们形成了包括天气学理论、天气图分析和预报方法的完整体系。这些中高纬度天气系统的认识与挪威和欧洲所在的地理位置有直接的关系。

V. Bjerknes和他的学生们在几乎白手起家的条件下,在短短十几年时间内,先后发表了:环流理论、气旋模式、气旋生命史、气旋结构、气团、三维分析和降水的冰晶学说等文章。这一系列重要成果,使6~12小时的短时天气预报有了坚实的科学依据,成为世界公认的主流气象学派。他们无论在天气学理论方面,还是在天气分析和天气预报的方法上,都作出了卓越的贡献。

挪威学派的核心人物是V.皮叶克尼斯。他一直坚持不懈地把气象学从随意的观察资料收集和偶然的投机预测转变成严谨的科学,并致力于提高天气预报和长期天气类型预测的精确度。他的愿望是把气象学转变成一门权威学科,这个愿望在他就职于卑尔根气象学院的时候得以实现。军事、农业、航空和渔业迅速成为依赖皮叶克尼斯研究成果的行业。19世纪末,他提出将流体力学和热力学的原理应用到大气运动的革命性想法。他的重要成果包括:1897年研究大气中的环流运动,首次引用力管的概念;1904年,提出数字化天气预报理念;1910年提出在天气图上绘制流线,以表示空气的水平运动状况,并分析辐合、辐散区;1918年发现低气压天气系统中冷锋和暖锋的区别,并确立了冷、暖锋的概念,取锋(Front)作为冷暖气团交界面的名称。1951年,V. Bjerknes在挪威首都奥斯陆去世。在他职业生涯的晚年,他在大学里教授理论物理,从事流体力学和太阳黑子的研究,撰写科学著作和文章。为了纪念他,1995年,欧洲地球物理学会海洋和大气部(Section on Oceans and Atmosphere of the European Geophysical Society)设立皮叶克尼斯奖,用以表彰每年为大气科学研究做出卓越贡献的科学家。

J. Bjerknes是V. Bjerknes的儿子。与父亲不同之处在于J.皮叶克尼斯更侧重实践。他将锋面分析和理论同其他天气现象相结合,构成了科学的天气预报方法。1919年,J.Bjerknes发现分隔冷气团和暖气团的极锋斜坡面上低气压系统生成、发展、消亡的过程,发表了“论移动性气旋结构”(On the structure of moving cyclones)一文,这是极锋

(Life Cycles 学说划时代的文献。1922年,他与Solberg合著“气旋的生命循环和锋面学说”

of Cyclones and Polar Front Theory)一文,详细论述了气旋风暴的发展过程。至此,极锋学说初步形成。20世纪30年代,J. Bjerknes进一步发展了关于气旋和反气旋活动的理论,把上层气流纳入了研究体系,使气旋波的三维结构更加完整。1920年代中期起至1930年代,随着高空气象观测站的增多及高空气象观测技术的进步,J. Bjerknes首先研究了大规模波动中的三度空间结构,发现中纬度西风带的存在,并揭示出上层大气波动与地面低压关联的必要物理机制。

挪威学派还有一位核心人物,云物理学家贝吉隆(Bergeron),他不但为云的物理学作出了贡献,在天气形势的分类上也做出了成就。他系统地对自己观测的和收集的各种资料进行了整理,于1919年提出了气旋锢囚阶段的理论,充实了气旋生命史模式。在他的博士学位论文中,他还提出了气团分类、锋区、锋生等概念,对天气分析和预报作出了重要贡献。

3.4.2 失落的英国气象

英国出了个牛顿,可失落了英国气象学界,而成功了挪威学派。1934年,英国气象学家Shaw说:“如果菲茨罗伊(Fitzroy)继续沿着他的道路前进,则气旋的锋面学说将出现在1870年,而不是1919年”。国际天气预报理论研究的首席位置,1870年是属于英国气象局的,但到1919年则属于挪威学派。1951年勃兰特(Brunt)在“英国气象学百周年”一文中,引用了Shaw上述的话之后,接着说:“现在来谈谈Shaw自己,假如Shaw沿着他自己的道路继续前进,锋面学说应该出现在1907年”。成为“日不落帝国”的英国在19世纪50年代成立了世界上第一个气象局,首任局长的是菲茨罗伊。19世纪60年代初期,英国气象局被取消了,菲茨罗伊被调到英国皇家学会做资料统计员。后来人们发现,在当时菲茨罗伊的天气图上已经绘出了气旋和锢囚气旋。

英国气象局被取消,并不是工作做得不好。实际上,菲茨罗伊的工作深受水手们的欢迎。不要求全对,大部分对,使用者就高兴了。但贵族们认为不太准的天气预报会妨碍他们的生活。守旧的科学大师们也不支持。一些英国皇家学会的大人物指责说,天气预报还没有在实验室里做成功,就拿到社会上去用,真是岂有此理!他们用物理学、生物学的眼光看待大气科学,认为科学结论都是要在实验室做好了才能应用。他们非常相信和重视人控的实验室科学,而忽视了自然界科学的与之有别。十余年后,英国又恢复了气象局,表面上的理由是气象科学成熟了,可以做预报了,实际上是因为在白贝罗(Ballot)主持下的荷兰气象局工作使英国在英荷海上激烈霸权斗争中处于不利地位。

19世纪70年代,英国重新成立气象局。1878年英国气象学家艾伯克龙比总结出地面七种气压形势场,奠定了气压场形态学的基础。因为当时先进的“气压场形态学”,艾伯克龙比在天气学领域被捧为“大英帝国的亚里士多德”。“气压场形态学”完全主导了大英帝国的气象学界。英国这一捧又把自己害了。1911年,Shaw逐步总结出气旋波理论,发现了气旋中的三股气流和不连续线。他已经走到了斜压大气气旋波理论的门口,但他在前辈“大不列颠的亚里士多德”面前戛然止步了。可见,英国历史上出了大科学家后就会固步自封。

3.4.3芝加哥学派

“芝加哥学派”(Chicago School)在20世纪30年代开始酝酿,40年代形成并达到高峰,50~70年代持续繁荣。芝加哥学派(或美国学派)的核心人物C.-G.罗斯贝,在高空天气图上发现了长波。1939年,他提出了长波动力学,并由此推导出了位势涡度方程,

创立了长波理论。20世纪40年代,他领导下的芝加哥学派,包括E.H.帕尔门等人,确认了高空西风急流和长波的结构和变化,以及它们与地面气旋波的关系。芝加哥学派的工作,增强了天气学与热力学和动力学的联系,充实了天气分析和预报的物理基础,也为研究大尺度大气运动提供了理论依据,并推进了数值天气预报的发展和应用。

随着对流层和平流层探测气象要素自记仪器的升空和无线电探空仪的发明,人们逐渐获得了高空探测资料,对大气的垂直结构有了初步了解。20世纪初,与欧洲气象科学轰轰烈烈的理论和技术改进的情况不同,大洋彼岸的美国在气象预报方法上仍然世袭19世纪简单的外推方法,新的理论和技术几乎没有得到应用。美国较为发达的地面和高空观测网资料的价值没有在天气预报实践中体现出来。

美国芝加哥学派的领袖人物是罗斯贝(C.-G. Rossby,1898-1957),他出生于瑞典。1919 年,罗斯贝跟随挪威气象学派的元老V. Bjerkenes学习气象学和海洋学,参加挪威学派极锋和气旋概念模型的构建。罗斯贝首先提出在天气图上,用红色标注暖锋,用蓝色标注冷锋,并沿用至今。1925~1927 年,他在美国气象局工作。1928 年,他在麻省理工学院(MIT)创立美国第一个气象系,并一直任教到1939 年。1941~1957 年兼职任教于芝加哥大学,开创了芝加哥学派并使其达到高峰。1947~1957 年,他在瑞典,创建了斯德哥尔摩气象研究所。

罗斯贝是一个有性格的挑战者。1925年,他28岁时到美国气象局见习。他对美国气象部门的行政和业务工作都不太满意,发表了许多不同意见,得罪了一些人,于1927年被美国气象局开除,被宣布为“不受欢迎的人”。庆幸的是罗斯贝仍有机会。时值加州要发展航空业,正筹建从旧金山到洛杉矶的航线。航空基金会便聘用了罗斯贝去建立航空气象业务系统,一年之内便完成了航空气象网的建设。美国气象局也最终接收了罗斯贝建成的航空气象业务网,并将其作为美国各航空业务机构的样板,认可了他的成绩。这时,罗斯贝到麻省理工学院(MIT)教书去了,他主编的《MIT气象学文集》,印刷简陋,但受到各国的重视,美国气象学派就是这样,被一个挪威学派的后生创始,还是在挪威学派最盛时期兴起的[4],说明人才难能可贵。

罗斯贝对天气预报的重大贡献就是所谓的罗斯贝波,也称为大气长波。大气长波在天气图上就是那些“槽来脊去”的环流演变。预报员依此可以定性预报天气的变化。他的理论指出,中纬度高空的大气环流在自西向东的绕极运动之上,叠加有波长达数千公里的波动,这是由于科里奥利参数随纬度变化造成的。这一长波理论是动力气象学历史上

的一个重大创新,并由此引出一系列理论研究。罗斯贝波理论还应用于大洋环流动力学的研究,成为海洋动力学和地球流体动力学研究中非常活跃的领域。

芝加哥学派的另一个重要人物是J. G. Charney(1917—1981)。罗斯贝多次和Charney 讨论他的博士论文以及气象学的其他关键问题。罗斯贝不止一次地给Charney写信强调数值天气预报的重要性,并把他介绍给普林斯顿大学高级研究院的冯·诺伊曼。罗斯贝建议诺伊曼向军方申请经费,保证了Charney的研究顺利进行。Charney凭借他的数学功底和对大气现象的喜爱与观察,成就了一位杰出的理论气象学家。他在斜压不稳定理论、准地转运动、数值天气预报、地转湍流理论、第二类条件不稳定(CISK)机制、行星波垂直传播和大气环流的多平衡状态理论等多方面做出了成就。气象学界最著名的失败大概要属英国气象学家理查森在1922年制作的数值天气预报试验了,但却为后来开展数值预报积累了经验。1950年,Charney等人计算出了历史上第一张数值预报天气图,成为数值预报发展的第二个里程碑。

芝加哥学派,这个团队的人数要比挪威学派的多。芝加哥学派培养了多位国际气象精英。其中:叶笃正在1948年获美国芝加哥大学博士学位,1946-1950年在芝加哥大学从事研究工作,1950年10月回国;谢义炳1945-1949年在美国学习,获芝加哥大学博士学位;郭晓岚于1945年赴美,1948年获美国芝加哥大学博士学位,1962年以后任该校教授。

3.5 现代天气预报

现代天气预报以现代探测技术(气象卫星和气象雷达)和高速计算机支持的数值天气预报模式,逐步取代常规天气图预报为标志。这些技术和方法在天气预报中的应用大致开始于20世纪50年代。

3.5.1 无缝隙天气预报

20世纪50年代开始,各国都比较重视天气预报的研究与业务使用,天气预报的科研机构也在世界各地增多起来。一些国家纷纷成立了强风暴实验室、飓风(台风)实验室(所),以及国家大气研究中心等机构。1950年3月23日,世界气象组织(WMO)公约生效,改名了1873年诞生的国际气象组织(IMO)。WMO在1963年发起了世界天气监测网,先后组织了多次天气研究计划,保证了国际间气象资料的交换。现代气象业务要求做到所谓的无缝隙天气预报,也就是在短时(0~几小时)、短期(1~3天)、中期

(4~9天)和延伸期(10~30天)几个时间段上的天气预报。

第二次世界大战后,雷达用于探测对流性天气系统。美国是世界上遭受龙卷风影响灾害最多的国家。所以,美国的天气雷达部点很多,形成了覆盖全国的天气雷达网。多部雷达扫描的数据可以在几分钟内传输到气象中心,实现雷达拼图,实时监测到已经出现了的对流性天气系统,由此可以跟踪中小尺度强影响天气的移动,对即将受影响地区做出临近预报。现在,世界上的主要国家都已经形成了天气雷达网观察系统。中国新一代天气雷达网由217部组成,其中15部S波段,42部C波段,160多部X波段的局地警戒雷达。中国计划布点S波段雷达54部,C波段雷达42部。雷达回波是0~1小时临近预报(Nowcasting)的主要手段。

卫星云图也可以实时跟踪对流性天气系统。1969年,人类有了卫星对地球上云分布的数字化描述,即云图。此后,美国率先用卫星多通道资料反演出了全球云顶外逸长波辐射、水汽亮温、云导风等流场信息。我国发射了两种气象监测卫星,包括风云一号和风云二号。风云一号是极轨气象卫星,风云二号是静止气象卫星。1988年9月7日,我国首次发射了风云一号气象卫星。静止卫星云导风是利用连续几个时次静止气象卫星图像,追踪像块的位移,判断其所在的高度,以获取该层风矢量的估值。到2000年,全球气象与环境卫星观测网已经建成,它包括5颗业务极轨卫星和5颗业务静止卫星。这些卫星来自美国、欧盟、俄罗斯、日本、印度和中国。中国的风云1和风云2分别加入到了极轨卫星和静止卫星的观测行列。中国的风云2静止卫星定位在赤道105o E,大体在我国版图中心位置的赤道上方,对我国有较大的观测覆盖视角。现代天气预报,不但在为时间上的无缝隙而努力,也在为空间上的无缝隙而努力。

3.5.2 统计天气预报

早在20世纪20-40年代,气象界曾经流行过Walker、Baur和визе等学派的统计天气预报方法。天气预报的概率统计方法,国外是在1950年代后期至60年代初期发展成为独立分支的,60年代后期成为预告气象要素的重要手段。我国在1960年代,统计方法逐步发展,70年代达到了一个高潮。统计方法主要用在台站短期、区域长期天气预报和短期气候预测,以及气象要素的概率预报中。统计预报的主要特色是能够利用过去历史的信息,如建立时间序列的统计数学模型,预报旱涝和冷暖,但预报值往往与实际值差异较大,预报值一般偏向平均值,振幅偏小。具体的预报量包括:降水、暴雨、连阴雨、大风、台风、冰雹等天气。

一个完整的统计预报系统包括三个组成部分:即(1)因子选择,资料处理;(2)统计数学模型和(3)预报效果检验。在一个气象站,气温、降水等历史记录总是有的,最简单的统计预报方法是点聚图。时间序列的统计数学模型在预报中被广泛使用,其中的方法包括:自回归滑动平均模型、门限自回归模型(逐段线性化处理非线性问题)、最大熵谱分析和时空谱分析、周期均值迭加法等。多元统计分析方法包括:对应分析(与因子分析方法类似)、聚类分析、图像识别与人工智能、降维法、随机过程法。模糊数学方法包括模糊识别、模糊语言、模糊关系方程等。长期以来,统计学方法和数值模式方法在天气预报中各有千秋,都不能解决所有的问题,又都能部分的解决问题,因此发展了统计与动力结合的统计-动力、随机-动力和数值统计预报的方法。总之,在时间尺度较长的和数值模式方法尚达不到的地方,可以使用统计方法。

3.5.3 常规天气图

实际可应用的瞬时天气图是从19世纪早期电报信息传送开始的。19世纪中期,西方一些国家逐步成立气象局,有了天气预报的工具,即常规地面天气图。随着高空探测资料的增多,20世纪初有了常规高空天气图。日常预报中使用的常规天气图包括地面以及850、700、500和200(或100)百帕等所谓标准等压面上的天气图。地面天气图上每个站点的要素包括:天空状况、风向风速、气压、温度、降水量、过去3小时变压等。高空等压面天气图的站点要素包括:风向风速、温度、露点温度差、位势高度。有了近几天的高空和地面天气图,预报员就可以从三维的角度判断天气形势的演变趋势,如高空槽脊波动与地面闭合气压系统之间的关系,温压场结构对系统发展的作用等。

准确的天气预报除了预报员的正确判断外,天气图上那些要素的正确表达也关系重大。为了得到一张高质量的天气图,需要在最短的时间内集中很多的人从事保质和保量的有序工作。首先要求各地同时观测气象要素、编码与电报传送。数据中心得到各地传输来的站点数据后,再分传到各地气象台。气象台经过“三房”有序进程的工作,最后才形成常规天气图。第一个是报房,报务员通过无线或有线接收天气要素报文。第二个是填图房,填图员把报文要素正确地填在天气图底图上。第三个是绘图房,绘图员根据填在天气图上的要素绘出各种等值线,即天气系统或槽脊波动。最后,天气图上反映的环流和天气现象已经是7-8个小时前的实况了。一般绘图员,也是主班预报员,要画地面和高空850、700、500百帕的天气图。主班预报员对地面、850和700百帕天气图上的每个站的要素以及相临站的要素变化都有细心的分析,考察是否有风向与风速的辐

合。

在中高纬度地区,大气运动满足地转风关系,等高线和等温线配置关系的天气图能够很好的表达天气系统的变化。在低纬度地区地转风关系不满足,流场是天气图表达的重要形式。但在东亚季风区,梅雨锋是温度锋与湿度锋的组合体。1980年代我国气象学家曾发展了湿大气动力学和包含水汽的能量天气学。能量天气图曾作为一种工具用于暴雨或强对流天气的预报[5],而非平衡态热力学可以指示降水或对流天气集中发生在高能中心的第一象限能量锋上[6],可减少空报。

自从1950年Charney等发布了第一张数值天气形势预报图后,西方一些国家在1980年代,我国在1990年代,挂在墙上的常规天气图逐步被自动化客观分析图和数值天气预报图所取代。数值天气预报模式产品从最初的500百帕一层环流形势预报到多层全球模式多要素预报。报房、填图房和绘图房用不着了,人工劳动量大大减少。实际上,预报员思维与判断的工作量并没有减轻,面对如此海量的数值预报产品信息,人机交互(统计)又发挥了作用。

3.5.4 数值天气预报

全球陆地上建立有大约10,000 个气象观测站,称为地面站,每天定时观测4次,很多站每3小时,甚至有逐小时的气压、风速、风向、气温和相对湿度的观测。地面观测的站点分布在全球并非均匀。在大陆上,欧洲的站点最密,非洲大陆的站点较少,南极大陆的站点更少。此外,中亚和中国西南高原地区站点也少。东亚和北美的站点分布比较均匀。无论陆地,还是海洋上,南半球的站点比北半球的少。

全球差不多有900个高空气象观测站,组成了全球探空网。上层观测包括无线电探空仪、携带式自由上升气球,对从地面到高空30km的多个标准层的气压、风、温度和湿度进行观测。有2/3的站是在规定的0000UTC 和1200UTC两个世界时进行观测。有100-200个站每天一次观测。另外有100个站是临时的业务观测。在海洋上,无线电探空仪观测安排在15条船上,主要航行在北大西洋海域,探空设备固定在甲板上。对高空观测资料,另外一个重要的信息来源是飞机航空观测。全球差不多同时有3000架飞机可以提供气压、风和温度的报告。

对两个世界时的全球高空和地面观测资料,要等到有关气象中心收集了这些资料,并对这些资料做了同化处理才能给计算机模式做出未来时刻的天气要素和大气环流形势的预报。这个时间已经离观测过去了5~6个小时。因此,在1~6小时之间尚没有成熟

的定量天气预报方法。计算机模式可以提供预报员几个小时前观测的物理量诊断场,也可以提供未来3天内的短期模式产品,有些模式可以直接预报天气要素,如气温、风和降水量等。利用模式输出统计的方法,预报员可以制作短期天气预报。短期数值天气预报经历了30年的发展,到1979年开始进入中期数值天气预报的阶段。现代中期数值天气预报模式可以提供未来1~10天的要素和环流形势的逐日多时次的预报。利用统计方法,如降尺度方法可以做出相关要素和天气过程的预报,这些方法称为数值天气预报产品的统计释用,也称为模式输出统计(MOS)。动力学模式也做延伸期的要素和环流形势预报,或所谓的模式集合预报,但其预报的效果距离服务要求还相差很远。在延伸期预报上,人们正试图提取大气低频振荡的信号,用来预报未来的天气过程。但这种统计学方法存在现时的带通滤波窗口难以预先确定的问题。

发达国家的经济发展极大地推动了探测设备的提升,气象观测资料有了稳定持续的积累。天气预报水平的提高得益于数值天气预报能力的提升。过去的几十年中,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)和美国国家环境预报中心(NCEP)等气象业务预测机构发展的数值天气预报模式或全球预报系统(GFS),以及亚洲几个国家发展的中期数值预报模式,现在已经能够把环流形势的预报延长到了10天左右。毫无疑问,数值方法必将成为未来天气预报的重点发展方向。

3.6未来天气预报

回顾历史是为了展望未来。提高天气预报水平的途径,一是创新思想,二是创新方法。在天气预报的方法上,常规天气图和数值天气预报是两个划时代意义的创新方法。现在的天气预报有两个需求,一是短时强对流(突发性)天气预报,二是中期-延伸期极端天气事件的预报。未来的创新会出现在这两个需求要解决的理论和方法上。

3.6.1 需要创新思维

在现代天气预报发展的这个时期,很多科学家在技术层面上推进了数值天气预报的发展,如郭晓岚的积云对流参数化[7],谱与格点以及地形处理的方案等。近年来,在数值天气预报的进程中,四维同化对提高预报技巧发挥了积极的作用。但四维同化的思想,早在中国气象学家的预报实践中就已提出,如日常天气预报需要考虑“历史演变”[8],并通过泛函变分法推导出使用多时刻观测资料的预报方程[9]。由多时刻大气观测资料与预报方程的结合构造当前时刻的大气变量三维分布,实际上已经包含了后来四维同化的思

想。欧洲和美国在四维同化上投入了很多的人力和物力。这是很值得的,谁先从事四维同化,谁就先得到了实惠。各国自己投入观测的资料,通过国际交换,欧洲和美国得到了资料,并用同化方法处理,它们的数值模式预报水平也就提高得快。

在提高数值天气预报技巧方面,到现在仍然有一个迷没有解开。美国普林斯顿大学地球物理流体力学实验室(GFDL)是开发各种数值预报模式的研究机构。美国的模式先在那里研究试验,稳定成熟后再由国家气象中心投入业务使用。美国原有一个复杂的月预报模式就在那里运行。巢纪平在那里访问了一年,带去了中国科学院大气物理研究所的几位科学家研发的简单模式,叫C(中国)模式或距平模式,被他们试验后接受了。这个简单的模式采用了一种滤波方法[10]。美国的模式在GFDL的计算机上要计算几十个小时,而C模式只需要几分钟,效果差不多[11]。后来,中国科学院大气所的研究人员继续发展到三层滤波模式并做预报试验[12]。兰州大学[13]和北京大学[14]也开展了距平模式的试验研究。现在国际上的模式越来越复杂化,已经没有一个距平天气模式在业务中运行了。难道说,距平模式真是昙花一现?

在现代天气预报发展的这个时期,国际性的气象刊物在增多,博士研究生数在增多,研究人员发表的论文数也在增多,人们呼吁能有一些开创性的工作。谢义炳先生[11]曾指出:“开创性研究,即在没有道路的地方披荆斩棘,开路前进。”他又指出:“开创性的研究常是旧道路走不通了,不能解决已发生事物的矛盾了,才有人谋求开辟一条新路。”他还提出了革新与创造的判别,认为工具的革新和创造,一般归之于发明,其价值直接决定于经济和社会效果。当然,发明了就可以申请专利。谢义炳总结认为,现代气象科学有两大跃进。一个是挪威学派的环流理论和气旋波模型。二是芝加哥学派的长波理论。谢先生说:现在是等待第三个突破(跃进),正处在酝酿过程中。按照谢先生的估计,他希望第三个突破要在中国发生。从我国的经济发展趋势和近几十年中国气象科学家在国际上发表的论文数看,他的希望能够实现。顺口而论,与长波理论不同的可能是扰动粒子理论。

3.6.2 中期-延伸期天气预报

目前的短期和中期天气预报主要依赖于数值模式产品的统计学方法,预报正确率还较低。因此,各个时间尺度上的天气预报水平都有待提高。短期暴雨落区预报的技巧得分仍很低。高温热浪和低温雨雪冰冻事件的提前5天预报仍然是大气科学中的世界性难题。这些极端天气事件的预报主要依靠专家经验和统计关系。

在延伸期天气预报方法上,现在已有大量研究使用Madden和Julian在1970年代初提出的热带大气中的40-50天振荡[15],也不断发现了热带外地区大气中的准双周振荡和30-60天的振荡。问题是这些低频振荡的时间尺度随季节,也随地区变化。近年来,国内已有研究使用低频天气图预报方法[16],一定程度上可以把区域降水过程的预报时效延长到15-45天。这是除了常规天气图以外的一种创新天气图,使降水过程的预报延长到了旬至月的尺度。

从已发生的某种极端气象事件的全部样本出发,做大量的个例分析,寻找其数值模式同期和前期来自观测的大气变量的统计特征。然后依据近期观测的或数值模式预报的那些统计特征,作出某种极端气象事件的预报。这些统计特征找出的指标往往不能概括所有全部样本,总有些例外,是漏报的隐祸。如何减少漏报和空报率是今后努力奋斗的目标。从根本上说,是要将物理气候统计的方法发展为动力学和天气学的方法。天气预报更多的应该属于应用物理学的范畴,数学方法与物理原理的有机结合可以帮助人们对大气运动的物理本质加以认识。

3.6.3认识气候钟

大气中充满了各种时空尺度的变化。在引导天气预报革命性的大气动力学理论中,意义最重大的是尺度分离。从原始的Navier-Stokes方程出发,比较方程中惯性力与地转偏向力的大小,从而得到了Rossby数。当Rossby数小于1(运动尺度大于百公里量级)的时候,简化并得到了可指导逐日天气预报的Rossby波方程,从而滤去了与逐日天气变化无关的那些波动,更重要的是把逐日短期天气预报提升到了理论的高度,即天气动力学。这套流体力学的尺度分离思想与方法,后来也为数值天气预报的成功作出了贡献[17]。

要做好天气预报,从混沌的大气变量中得到简化了的有用信息,是多么的重要。观测的和模式输出的大气变量中包含着日循环、年循环、十年际和年代际等多时空尺度的已知外强迫下的变化。因果关系比较清楚的规则变化就是气候钟,它们是需要认识的,相对这些规则变化的偏差及其出现的极端天气事件才是需要预报的[2]。天气预报也就成了极端天气事件与气候循环(气候钟)叠加的预报。如果未来几天不发生极端天气事件,那么未来几天的天气预报内容就是多个气候循环(气候钟)的叠加。气候预测也就成了异常气候与多时间尺度气候循环的叠加。

极端天气和异常气候事件与大气的异常运动有关,而大气运动总是有外强迫或激发

源的。大气作为相对稀薄的耗散流体,异常运动会滞后激发源,并且异常波动能够传播。大气的这些特性表明,极端天气的预报可以找到前期信号。姑且不考虑十年际和年代际以上时间尺度的气候钟或异常强迫,而只关注日循环和年(季节)循环的气候钟及其大气的异常变化,对大气变量作四部分分离,即纬圈-时间平均的对称部分和时间平均的非对称部分,以及行星尺度瞬变扰动和天气尺度瞬变扰动[2]。前两部分是太阳辐射日循环和年循环以及海陆(局地地形和城市)调节的气候钟,第三部分是赤道海洋与极地热力强迫的瞬变行星尺度扰动,第四部分是局地强迫或大气内部运动引起的天气尺度扰动。对观测的大气不同连续变量,从1天到30天,四部分的相对贡献率是随平均时间变化的,由此可以应用于不同时段下的短期、中期和延伸期,甚至气候预报。

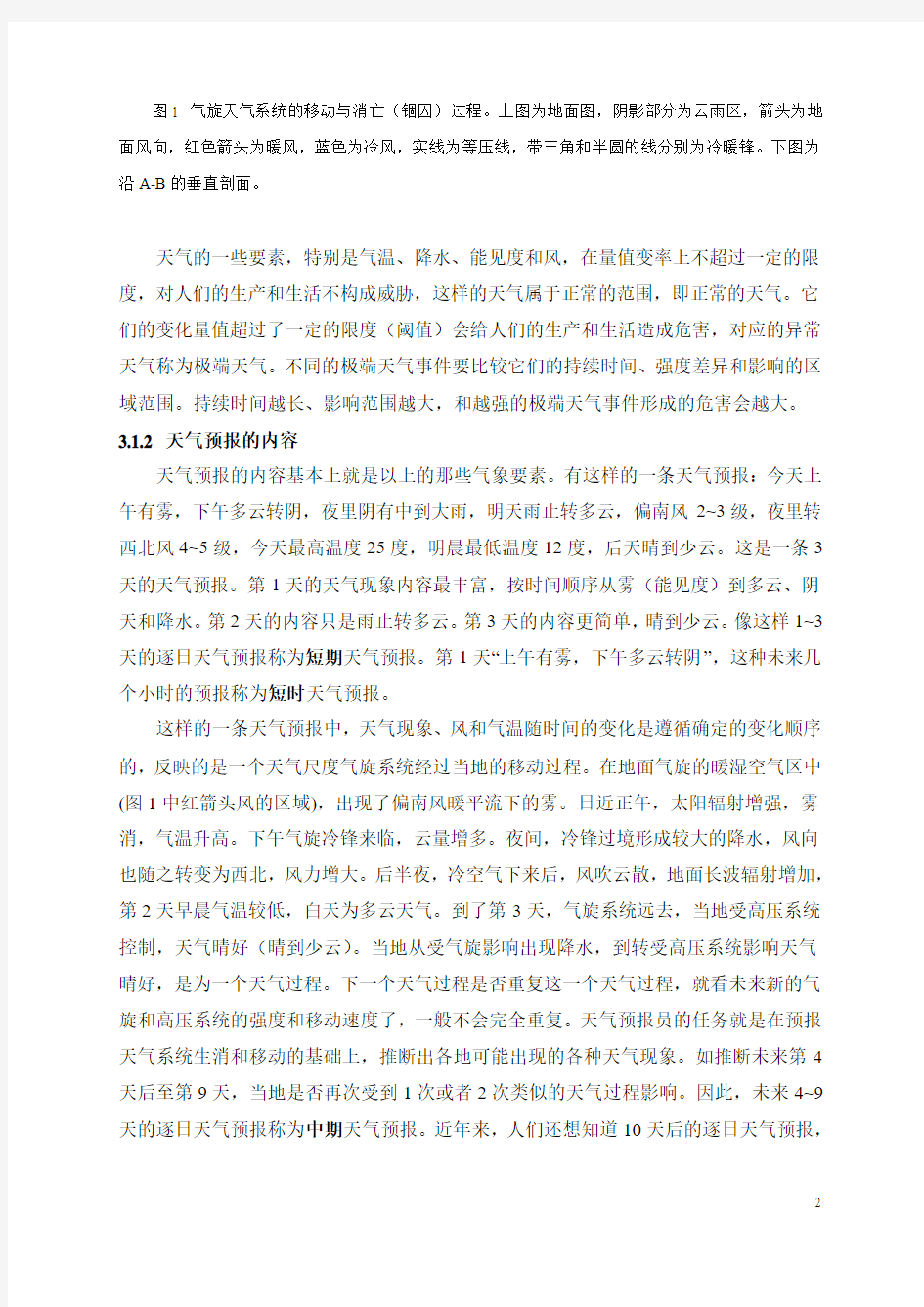

在大气变量的四部分物理分解中,第一个气候钟是南北半球大气变量以及全球季风降水随季节的变化,它们滞后太阳辐射的变化一个多月。在第二个气候钟上,全球低对流层大气中存在19个大气活动中心,在22个气候槽中有3个行星尺度的季风槽和6个半岛尺度的季风槽[18]。在分解的第三个层面上,对流层顶有来自赤道与El Ni?o 年际海温增暖有关的行星尺度大气扰动向赤道外的传播,有来自赤道向副热带和中纬度传播的季节内行星尺度扰动,和有来自极地向高纬度传播的季节内行星尺度扰动,南极涛动和北极涛动正是这些行星尺度扰动在极锋对流层顶的表现[19]。

9mm/day 9mm/day

图2 物理分解第二部分,第44候(a)和第8候(b)气候平均降水(阴影)和850百帕位势高度时间平均的非对称部分(等值线,单位:位势米)。图中用数字标识出全球17个大气活动中心(不包括南极高压和南极低压)。实线双箭头为用相邻两个大气活动中心构造的环流指数,虚线双箭头表示用此相邻的大气活动中心可以构造南方涛动指数

图2中用数字指示了17个大气活动中心所在的位置,用箭头指示了相连的两个大气活动中心强度的变化可以构造一个气候(季风)指数。1与4的两个大气活动中心的强度变化可以构造一条东亚夏季风指数,7与8的两个大气活动中心的强度变化可以构造北大西洋涛动指数,2与3的两个大气活动中心强度变化可以构造一条东亚冬季风指数,9与15的两个大气活动中心的强度变化可以构造一条南方涛动指数。事实上,这样构造的季风或气候指数与人们已经构造的季风或季风指数之间存在较高的相关性。

3.6.4 扰动天气图

极端天气事件件往往与分解的天气尺度大气扰动有关。在传统的天气图上,江淮气旋的冷、暖锋面是随高度向冷区倾斜的,暴雨带多位于低空急流的左侧和切变线的右侧。但在分解后的瞬变扰动天气图上,江淮气旋冷、暖锋在700百帕以下几乎是垂直的,暴雨带位于低层大气扰动气流对峙的辐合线上[2]。每年夏季,我国东部都会出现高温热浪事件。江南部分地区在7月底出现35o C的高温日子是正常的气候,而不出现高温才是异常的天气事件[2]。如果没有足够的经验,在传统的对流层天气图上,从大气变量中很难看到明显的热浪事件异常信号。但在瞬变扰动天气图上,250百帕高度扰动和400百帕温度扰动的下方就是地面热浪区,并且这些大气扰动是在几天前,对有些强热浪事件,甚至是在十多天前从远方移动而来的,大多数是从欧亚中高纬度移动来的。

在天气预报中,当家的预报工具是天气图。根据大气变量四分量物理分解的原理,自从1783年的第一张天气图问世以来的二百多年中,预报员使用的天气图上的信息包含了对指示极端天气事件无关的气候分量部分和有关的扰动部分。把这部分对极端天气和异常气候事件有指示意义的大气扰动部分单独提取出来,绘制的变量空间分布称为瞬变扰动天气图,而对扰动变量再做时间平均或滤波的变量时空分布称为低频扰动天气图。基于现代中期数值天气预报产品,上海中心气象台从2012年初开始已经在业务平台上自动运行与显示短期-中期瞬变扰动天气图和延伸期天气过程的低频扰动天气图以及降水指标量[2]。

长期以来,人们得到的经验是,每个时次的700百帕以下2~3个气压层上的常规天气图上的天气系统可用于预报当日区域暴雨等极端天气发生的具体位置,500百帕形势

图用于短期2~3天的天气过程预报,而对对流层上部和平流层的天气图基本不在业务中使用。实际上,对流层至平流层的各层变量的扰动都会对区域极端气象事件有指示和预报意义。预报员可通过大量的个例分析,建立极端天气和异常气候事件与相关扰动量之间的联系。

3.6.5短时天气预报

现在已经不再是1950年代前缺乏气象观测资料的时代。这几十年来,气象观测资料已经相当丰富。这些资料包括:雷达图像数据,气象卫星数据,风廓线雷达数据,闪电定位仪数据,同化再分析气象数据等。

各级政府和公众对气象预报的要求越来越高。尽管我们现在除了有分布全球的常规探空气象观测网外,覆盖全球的气象卫星观测资料和数值模式产品也越来越多。随着全球城市化的发展和高速交通线路的运营,城市尺度的和交通沿线的短时(2~6小时,或2~12小时)的详细天气预报,特别是高影响天气预报,成为人们的迫切需求。为了预报短时高影响天气,时空加密探测要先行。现在仅北京地区,除了常规的气象雷达和10km 分辨率的自动气象站观测外,还分布有多部风廓线雷达。风廓线雷达提供了地面至3000米高度上高分辨率风的瞬时观测。这些气象仪器探测到的资料可以在每5分钟内通过计算机自动收集和处理显示在预报员的面前。显示在预报员面前的这些要素中包含了逐时和逐日气候钟式的分量变化。这些与局地高影响天气预报关系不大的气候分量要先去除。留下的与高影响天气有关的扰动分量还需要进行分析和加工,最后的信息会大大的减少漏报和空报。可见,不但在短期、中期和延伸期天气预报中要先滤掉与极端天气事件无关的气候钟分量,在短时天气预报中也要先滤去气候钟分量。

3.6.6 数值预报向两端发展

在天气预报走向客观定量化的道路上,数值天气预报模式不可替代。在时空尺度上,现代数值预报可向两端发展。一端是提高全球数值天气预报的准确率和延长预报时效。另一端是提高区域数值模式的预报技巧,得到几公里和几分钟的精细预报。为了使数值预报有效地向两端发展,要明确的问题是:认识什么?和预报什么?那些气候钟可能是各国气候中心要花大气力认识的。数值模式的动力学框架中不再预报气候钟,而是要预报大气扰动是怎样形成、移动和消亡的,以及多尺度扰动之间和与气候钟之间怎样发生相互作用的。数值天气预报模式产品的天气学和动力学解释应用将是预报员面临的课题。

参考文献

气象服务的制度变革

气象服务的制度变革 姚学祥 第一节引言 气象服务商业化是二十世纪末国际气象界的热门话题。对这个问题处理不当,将直接影响联合国世界气象组织的前途,影响各国气象事业赖以生存的基础,削弱人类预防气象灾害的能力,影响世界的可持续发展。后果可能是灾难性的。气象服务商业化问题亟待理论研究和指导。到目前为止,气象服务商业化问题尚未引起国内学术界的足够重视。翻开经济学、行政学的学术刊物、专著、会议文集,难以看到对这一问题的理论阐述和研究。 气象服务商业化问题本身具有重要的理论研究价值,它是一个行政管理学问题,也是一个经济学问题。从行政管理学角度看,作为一项基础性公益事业,气象服务过去一直是一种政府行为,是政府的一项社会职能。无论是社会主义国家,还是资本主义国家,无论是计划经济国家,还是市场经济国家,气象事业都是由国家投资、国家筹办并以国家名义提供服务的。从经济学角度看,气象服务是一种典型的公共物品(public goods)。最近二十年来,许多国家气象服务从无偿免费的公益性服务逐步向有偿收费的商业性服务发展,个别发达国家的气象服务已经完全实现了收费服务制,并出现了越来越多的私营气象公司。这种世界性的发展趋势提醒我们:气象服务原来并不一定都是纯粹的公共物品,有些气象服务甚至具有私人物品(private goods)的性质,即使纯粹的公益气象服务在一定条件下,也可以实行收费服务。 我国的气象服务商业化趋势是随着改革开放的深入而发展起来的。在我国从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变过程中,政府职能已经或正在转变,气象部门也进行了改革。特别是1985年以来开展的专业有偿气象服务,改变了以往气象服务只有单纯公益无偿服务形式的状况。广大气象科技工作者从封闭的气象局大院走了出来,投身市场经济的汪洋大海之中,在不断提高公益性气象服务水平的前提下,解放思想,积极开拓市场,专业有偿服务取得了可喜的成绩,经济效益和社会效益同步增长,一个生机勃勃的气象信息服务市场迅速崛起。 在实际工作中也遇到了很多问题,如:在社会主义市场经济体制下,如何才能有效地提供气象服务?气象事业如何保证可持续发展?气象服务该不该收费?如何收费?……这些问题的核心是气象服务商业化问题,亟待理论指导。 笔者认为,气象服务是典型的知识商品,气象服务商业化是知识经济时代的必然产物。对气象服务商业化问题的研究有助于加深对公共物品和知识经济的理解。本文通过对气象服务“公”与“私”的理论思考和大量气象服务实例的分析,提出了若干问题,并进行了初步的理论探讨。我们的分析就从气象服务的公益性开始。 第二节气象服务的历史起点:公共物品 气象服务问题的核心是关于气象服务“公益性”与“商品性”的思考,即:气象服务是公共物品、还是私人物品?笔者认为,公益性是气象服务的历史起点,并且,公益性气象服务对

未来多少天的天气预报才靠谱

未来多少天的天气预报才靠谱? 以前,人们都是从电视上获得未来3~7天的天气信息,不过在这个信息爆炸的年代,人们获得天气预报信息的途径也越来越多。网络和手机应用软件中有着各种各样的天气预报产品,其中不乏号称能预报未来15天,甚至未来30天内天气状况的产品,让人眼花缭乱。 人们不禁要问,这些对很多天以后天气情况的预测能准确吗?以现在的天气预报水平,究竟能预报未来多少天的天气状况? 大气出了道“难题”

目前,全世界普遍采用数值天气预报技术来预测天气。科学家把大气当成一种流体来对待,通过建立大气的运动方程组,用“解方程”来预测未来的天气状况。 然而,大气运动的情况非常复杂。在数值天气预报技术中,得出预测结果所依据的方程组,是由连续方程、热力学方程、水汽方程、状态方程和三个运动方程构成的七元非线性方程组。要解这个方程组,计算量之大和运算过程之复杂,可以说达到了“恐怖”的程度。即使是世界上最先进的巨型计算机,面对这种计算也会“发怵”。 因此,在“解方程”的过程中,科学家不得不简化方程组——否则就无法计算。可是对相关参数进行取舍的过程,必然会影响天气预报的准确率。取舍过程越不恰当,天气预报的准确率就越低。 扇动飓风的蝴蝶翅膀 一只南美洲亚马孙河流域热带雨林中的蝴蝶,偶尔扇动几下翅膀,就可以引起两星期以后美国得克萨斯州的一场龙卷风。 这就是美国气象学家爱德华·洛伦兹发现的“蝴蝶效应”,也是人类最早发现的“混沌现象”之一。洛伦兹发现,在某些情况下,误差会以指数级增长,一个微小的误差随着运动过程的不断推移,会造成巨大的后果。这在大气运动过程中表现为,即使各种误差和不确定因素的强度非常弱,也有可能积累起来,经过逐级放大,达到能左右大气运动的强度。

气象信息员考核管理办法(完整版)

气象信息员考核管理办法 气象信息员考核管理办法 为切实推进气象协理员、信息员队伍建设,充分发挥全县气象协理员、气象信息员在气象灾害防御工作中的重要作用,加强管理、落实职责,特制定本考核办法。 一、考核时段 每年考核一次,考核时段为当年1月1日至12月31日。 二、考核对象 全县气象协理员和气象信息员。 三、气象协理员考核方式 采用积分制,助理员对照工作职责要求每开展或完成一项打分(各项工作加分分值见附表),年终进行累计,同时,求得该助理员所在责任区内全部信息员的年度考核得分的平均值,上述两项分值之和即为该助理员的年度考核得分。 四、气象信息员考核方式 采用积分制,气象信息员对照工作职责要求每开展或完成一项打分(各项工作加分分值见附表),年终进行累计为该信息员的年终考核得分。 五、通报和奖励 对于考核得分在前5名的气象协理员和部分年度考核成绩突出的气象信息员,紫阳县气象局将予通报表彰,并给予300-500元奖励。 六、有关说明

1、县气象局将全县气象协理员、信息员年度考核情况及时报紫阳县各级政府和有关部门。 2、对于成绩突出的气象协理员和信息员,建议所在地政府予以进一步表彰。 3、本考核办法由县气象局负责解释。 气象信息员考核管理办法 附送: 气象局业务管理办法 气象局业务管理办法 第一章总则 第一条针对**县气象局气象业务实际情况,为切实完善和加强我局气象业务管理,努力做到公正、科学、客观地衡量业务工作,严格规范业务行为,保障业务高质、优效运转,使我局业务管理向制度化、规范化和科学化的目标迈进,全面提高我局业务质量,特制定本办法。 第二章业务人员上岗条件 第二条具有相关专业上岗证或临时上岗证(业务科认可的)。 第四条新参加工作人员跟班见习期: 地面测报跟班见习期: ①专业1-2个月, ②非专业2-3个月;农气观测跟班见习期:

天气预报通用术语

天气预报常用术语 常规天气预报要素包括:天空状况、天气现象、降水量、降水等级、风向风速、气温等。、 1、天气预报分类: 预报时效是天气预报的有效期限。在现代天气预报业务中,根据时效的长短分为以下四类: 长期天气预报:是指10天以上(月、季、年)的旱涝、冷暖、雨量等天气趋势的展望,一年以上的预报称超长期预报。 中期预报:对未来4~10天内的逐日天气预报,内容针对灾害性天气和转折性天气。 短期预报:是指对未来3天的逐日天气预报,其内容是对常规气象要素的预报。其中0-12小时的预报称为超短期预报。 短时临近预报:是指未来0-6小时的预报,其中0-2小时的预报称临近预报。对短期预报进行补充和订正,一般是对暴雨、冰雹、雷雨大风等尺度较小的灾害性天气的预报预警。 2、天气预报常用时间用语

气象部门以北京时20点为日界,天气预报中描述的白天和夜间与我们常规的认知是有区别的。了解了天气预报中的时间划分,就能够更好的使用它了。常用时间用语如下: 白天:08时~20时; 夜间:20时~08时; 早晨:04时~08时; 上午:08时~11时; 中午:11时~13时; 午后:12时~14时 下午:13时~17时; 傍晚:17时~20时; 上半夜:20时~24时; 下半夜:24时~04时; 半夜:22时~02时; 凌晨:02时~04时; 3、天气预报常用范围用语 个别地区:一般指预报服务范围内小于5%的区域。 局部地区:一般指预报服务范围内小于10%的区域。 部分地区:一般指预报服务范围内有10%~30%的区域。 大部分地区:指预报服务范围内大于50%的地方。 4、天气预报中天空状况是如何规定的?

武汉历史天气预报 2017年10-12月份

武汉历史天气预报 2017年10月份 日期天气状况气温风力风向 2017年10月01日小雨 /小雨31℃ / 20℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月02日阴 /小雨24℃ / 19℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月03日小雨 /小雨21℃ / 16℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月04日小雨 /小雨17℃ / 13℃无持续风向 3-4级 /北风≤3级 2017年10月05日中雨 /小雨16℃ / 14℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月06日多云 /多云21℃ / 16℃西北风≤3级 /东北风≤3级 2017年10月07日晴 /晴27℃ / 19℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月08日晴 /晴30℃ / 21℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月09日晴 /晴31℃ / 21℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月10日多云 /小雨24℃ / 15℃北风 4-5级 /北风 4-5级 2017年10月11日阵雨 /小雨16℃ / 12℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月12日中雨 /阴14℃ / 12℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月13日阵雨 /小雨18℃ / 14℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月14日阴 /阴20℃ / 15℃无持续风向≤3级 /北风 3-4级 2017年10月15日阴 /小雨19℃ / 14℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月16日小雨 /小雨16℃ / 14℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月17日小雨 /小雨17℃ / 13℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月18日阴 /小雨17℃ / 13℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月19日小雨 /多云19℃ / 12℃北风≤3级 /北风≤3级 2017年10月20日多云 /多云21℃ / 12℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月21日晴 /晴22℃ / 11℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月22日阴 /阴22℃ / 13℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月23日多云 /晴20℃ / 12℃北风≤3级 /东北风≤3级 2017年10月24日晴 /晴22℃ / 12℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月25日多云 /多云20℃ / 13℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级2017年10月26日晴 /晴23℃ / 14℃无持续风向≤3级 /无持续风向≤3级

天气预报的发展历史

第三章天气预报发展历程 北京大学钱维宏 引言 天气预报作为一种信息与人们的生产和生活息息相关。天气预报,从定性描述到逐步定量预测, 经历了几千年的发展历史。发展的过程也是对自然认识得到提升和预测方法不断完善与建立的过程。第三章从天气预报要回答的基本问题出发,依次综述了古代天气预报、早期天气预报、近代天气预报和现代天气预报的发展历程,最后提出了未来天气预报中思路更新和方法改进的可能。 3.1 天气预报 天气预报要回答两个基本的问题,即什么是天气和天气要预报什么?什么是天气,事关天气的定义。天气要预报什么,事关天气预报的内容。 3.1.1 天气的定义 天气是多气象要素(温度、气压、湿度、风等)随时间的连续变化及其产生的各种现象(如云、雨雪、雷暴、雾霾、沙尘暴等)。对这些气象要素的变化和出现的现象,人们都是可以感知的,如人们可以感知气温有24小时的日变化(午后热,清晨凉)和不同日之间的变化(寒潮降温和高温热浪)。天气和气象要素变化是与中尺度—天气尺度(200~2000km)系统的生消和移动相联系的。因此,天气系统的移动速度和生命期决定了局地天气变化的时间尺度,或天气过程。图1是气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程[1],云雨区和冷暖风向变化是随天气系统的移动而变化的。

图1 气旋天气系统的移动与消亡(锢囚)过程。上图为地面图,阴影部分为云雨区,箭头为地面风向,红色箭头为暖风,蓝色为冷风,实线为等压线,带三角和半圆的线分别为冷暖锋。下图为沿A-B的垂直剖面。 天气的一些要素,特别是气温、降水、能见度和风,在量值变率上不超过一定的限度,对人们的生产和生活不构成威胁,这样的天气属于正常的范围,即正常的天气。它们的变化量值超过了一定的限度(阈值)会给人们的生产和生活造成危害,对应的异常天气称为极端天气。不同的极端天气事件要比较它们的持续时间、强度差异和影响的区域范围。持续时间越长、影响范围越大,和越强的极端天气事件形成的危害会越大。3.1.2 天气预报的内容 天气预报的内容基本上就是以上的那些气象要素。有这样的一条天气预报:今天上午有雾,下午多云转阴,夜里阴有中到大雨,明天雨止转多云,偏南风2~3级,夜里转西北风4~5级,今天最高温度25度,明晨最低温度12度,后天晴到少云。这是一条3天的天气预报。第1天的天气现象内容最丰富,按时间顺序从雾(能见度)到多云、阴天和降水。第2天的内容只是雨止转多云。第3天的内容更简单,晴到少云。像这样1~3天的逐日天气预报称为短期天气预报。第1天“上午有雾,下午多云转阴”,这种未来几个小时的预报称为短时天气预报。 这样的一条天气预报中,天气现象、风和气温随时间的变化是遵循确定的变化顺序的,反映的是一个天气尺度气旋系统经过当地的移动过程。在地面气旋的暖湿空气区中(图1中红箭头风的区域),出现了偏南风暖平流下的雾。日近正午,太阳辐射增强,雾消,气温升高。下午气旋冷锋来临,云量增多。夜间,冷锋过境形成较大的降水,风向也随之转变为西北,风力增大。后半夜,冷空气下来后,风吹云散,地面长波辐射增加,第2天早晨气温较低,白天为多云天气。到了第3天,气旋系统远去,当地受高压系统控制,天气晴好(晴到少云)。当地从受气旋影响出现降水,到转受高压系统影响天气晴好,是为一个天气过程。下一个天气过程是否重复这一个天气过程,就看未来新的气旋和高压系统的强度和移动速度了,一般不会完全重复。天气预报员的任务就是在预报天气系统生消和移动的基础上,推断出各地可能出现的各种天气现象。如推断未来第4天后至第9天,当地是否再次受到1次或者2次类似的天气过程影响。因此,未来4~9天的逐日天气预报称为中期天气预报。近年来,人们还想知道10天后的逐日天气预报,

天气预报竞赛试题5(试题+答案)

天气预报竞赛试题5(试题+答案) 理论知识和业务规范试卷(110分) 一、填空题(每空0.5分,共 44分) 1.中国气象事业发展战略思想的核心是树立公共气象、安全气象和资 源气象的发展新理念。 2.业务技术体制改革的总体目标是:通过深化改革,力争在3到5年 内,建立基本满足国家需求、功能先进、结构优化的多轨道、集约 化、研究型、开放式业务技术体制,增强气象业务和服务能力,提 升气象科技水平。 3.公共服务内容主要包括决策气象服务、公众气象服务、专业气象服 务、气象科技服务等几方面。 4.《气象灾害预警信号发布与传播办法》中明确规定:气象工作人员 玩忽职守,导致预警信号的发布出现重大失误的,对直接责任人和 主要负责人给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 5.我国对在东经180度以西、赤道以北的西北太平洋和南海海面上出 现的中心附近的最大平均风力达到八级或以上的热带气旋,按照其 出现的先后次序进行编号。 6.就精细天气预报而言,短期预报要明确灾害性天气落区,短时和临 近预报要明确灾害性天气出现的具体时间、位置和强度。 7.《关于传输城镇天气预报的通知》要求:全国城镇天气预报每天传 输2次:各省(区、市)早晨7:30前(北京时,下同)将24、48、 72小时三天预报(分08时-20时,20时-08时两段)发往北京,国 家气象信息中心在7:45前向全国广播完毕;每日下午15:00前

将省会城市和计划单列市24、48、72、96、120小时五天预报、下午16:30前将其它城镇五天预报(分20时-08时,08时-20时两段)发往北京,下午16:45前向全国广播完毕。 8. 《短时、临近预报业务暂行规定(试行)》中,对预报时效定义:短时预报是指未来0-12小时天气参量的描述,其中0-2小时预报为临近预报。 9. 业务运行的多普勒天气雷达通常采用体积扫描的方式观测。 10.多普勒天气雷达的应用领域主要在于对灾害性天气的监测和预警。还可以进行较大范围降水的定量估测,获取降水和降水云体的风场结构。 11.对流性天气形成的基本条件是水汽条件、不稳定层结条件、抬升力条件。 12.降水回波的反射率因子一般在15dBZ 以上。层状云降水回波的强度很少超过35dBZ 。大片的层状云或层状云-积状云混合降水大都会出现明显的零度层亮带。 13.根据天气分析预报实践的总结,我国常见的大风有冷锋后的偏北大风,高压后部的偏南大风,以及由低压、台风和强对流引起的大风。 14.多普勒天气雷达的数据质量主要受到地物杂波、距离折叠和速度模糊的影响。 15.地转偏向力处在纬圈平面内,它只能改变气块的运动方向。对于水平运动而言,在南半球地转偏向力使运动向左偏,并且地转偏向力的大小与相对速度的大小成比例。 16.km R 300max ,雷达波长5厘米,max r V 应是6.25m ∕s ,若雷达波长 10厘米,max r V 是12.5 m ∕s 。 17.冷空气翻山下坡是干绝热下沉,也就是说冷空气是沿等熵面下沉,当等熵面的坡度大于地形坡度时,有利于下坡大风的形成。

我是天气预报员

我是天气预报员(大班科学活动) 活动目标: 认知目标:了解生活中常见的天气以及天气预报表包括的内容 技能目标:会记录天气和设计天气预报表,并能扮演天气预报员 情感目标:喜欢科学活动,感受科学活动的重要性 活动重难点: 重点:了解生活中常见的天气,并能根据天气增减衣物 难点:体验科学活动探究的有趣性,感受科学的重要性 活动准备:图片,视频,纸和笔若干,《天气歌》 活动过程: 一、导入——儿歌导入 师:小朋友们大家好,今天老师带来了一首好听的儿歌,大家一起听一听吧。(天气歌可以在网上搜到,只是时间长达3分钟,所以播放这首歌曲的可以只播一部分) 师:这首歌曲可真好听啊,这首歌说得是什么啊,哦,天气,说到天气,大家都通过哪些方式知道天气呢? 二、活动展开 1.讨论了解天气的方式有哪些? 师:我听见有的小朋友说是通过看手机以及听收音机上的天气预报知道的,有的小朋友是通过看电视上的天气预报知道的,那么大家知道天气预报包括哪些内容吗?大家都摇摇头,说不知道,没关系,老师准备了一个小视频,大家来看一看吧。 2.幼儿回答天气预报包含的内容,请幼儿扮演天气预报员 师:现在请小朋友们说一说天气预报都包含哪些内容吧。 师:嗯,包含了日期,温度,还有的小朋友说有天气情况和城市,大家说得都不错哦,不过老师在这里要补充一个小知识,数字后面的那个符号叫做摄氏度,它啊,是数字宝宝的专属小尾巴,大家不要忘记哦。 师:现在我要请一位小勇士来扮演天气预报员,为大家预报天气,好,我请这位小朋友。其他小朋友不要着急,一会儿到表演区的时候大家都有机会。 师:这位小朋友表现得真精彩,老师要表扬你们,小河流水哗啦啦,咱们班的小朋友顶呱呱。现在老师要变魔法了,乌卡拉卡,变变变,我把小朋友们分成了4组,请大家制作天气预报表。

历史个例天气预报竞赛试题

首届全省气象行业天气预报技能竞赛 历史个例天气预报单项竞赛试题 请选手对以下4个历史个例的指定站点进行预报,并对指定的2个站点写出不超过200字的预报理由。答案请输入电脑中答题卡内。(一)2007年5月5日20时~5月6日20时预报。 预报站点: 11嘉兴嘉善(58451)。经纬度:30.8°N,120.9°E。 12舟山嵊泗(58472)。经纬度:30.7°N,122.5°E。 13上海(58362)。经纬度:31.4°N,121.5°E 。 14安徽合肥(58321)。经纬度:31.9°N,117.2°E 。 (二)2006年7月14日20时~7月15日20时的预报 预报站点: 21温州平阳(58751)。经纬度:27.7°N,120.6°E。 22台州三门(58568)。经纬度:29.1°N,121.4°E。 23丽水青田(58657)。经纬度:28.2°N,120.3°E。 24宁波石浦(58569)。经纬度:29.2°N,121.95°E。 (三)2006年6月9日20时~6月10日20时的预报 31湖州长兴(58443)。经纬度:31.0°N,119.9°E。 32杭州淳安(58543)。经纬度:29.6°N,119.0°E。 33绍兴诸暨(58550)。经纬度:29.7°N,120.3°E。 34金华兰溪(58548)。经纬度:29.2°N,119.5°E。 (四)2006年10月2日20时~10月3日20时的预报 41衢州龙游(58547)。经纬度:29.0°N,119.2°E。 42江苏射阳(58150)。经纬度:33.8°N,120.3°E。 43安徽安庆(58424)。经纬度:30.5°N,117.1°E。 44江西赣州(57993)。经纬度:25.9°N,114.9°E。 (五)预报理由答题(每个预报理由不超过200个字,含标点符号) ①请针对2007年5月5日20时~5月6日20时“上海”的预报写出理由。 ②请针对2006年10月2日20时~10月3日20时的“江西赣州”的预报写出理由。

短期天气预报

短期天气预报 一、气旋1、锋区:锋区及其附近地转风涡度平流和热成风涡度平流一般都较强,气旋常发生在锋区的下方。(52页)2、空中槽:气旋通常发生、发展在西风带中东移的空中槽前部的下方。因为这种空中槽的前部通常有水平质量辐散,而使下方产生动力减压。(52页)3、冷暖空气:在空中槽前下方有暖平流的地方,地面气旋生成的可能性就比较大。气旋生成后,后部如果有冷空气侵入,气旋就会发展,否则,一般就不发展。 二江淮气旋发生在长江中下游和淮河流域,生命史在12小时以上,具有明显的冷暖锋结构的低值系统称为江淮气旋(53页)。 1、江淮气旋一年四季均可发生,发生频率以春季最高,秋冬季最少。 2、移动路径:(54页)有两条,偏北路径从淮河上游出发,经洪泽湖向东入海;偏南路径从洞庭湖出发经黄山北部、晼中平原到江苏南部沿海,过长江口入海。 3、天气分布:(55页)江淮气旋发展时,可以产生大风、暴雨和雷暴天气。(1)在两湖盆地生成的气旋,到达宁沪杭地区,几乎每次都要出现底云和降水;(2)在长江以北发生的气旋,宁沪杭地区处于暖区内,云系变化较大,一般多中云。有时江南较强的暖高压脊北抬,甚至出现多云天气。但

一旦冷锋过境后,随之出现低碎云,并伴有降水天气;(3)夏季在淮河流域发生的气旋,每当冷锋过境时,多数会出现对流云和雷阵雨天气;(4)当气旋发生位置偏西(中南地区),移向偏东,空中切变线明显时,雨区移动与气旋中心移向一致。 4、江淮气旋发生的形势:(56页)(1)500Hpa图上,江淮气旋发生初期,通常在25-40°N、95-110°E之间有一条槽线,105-120°E的低纬地区,一般存在一支较强的中空西南风急流;(2)700Hpa和850Hpa图上,长江上游地区有一条东西向的切变线,并原先就有一个低涡或低压环流,也存在一支很强的地孔西南风急流;(3)地面:静止锋上波动发展成气旋,冷风进入倒槽暖锋锋生形成气旋,倒槽内锋生形成气旋。 5、江淮气旋的预报:(61页)(1)气旋发生前24小时,地面气压场大多为“东高西低”形式;(2)高空500Hpa通常有低槽自高原向东移动,700Hpa和850Hpa图上,长江中上游地区有一条东西向切变线,低涡自西向东移动,暖式切变北抬;(3)地面图上雨区和负变压区从西南地区向长江中下游扩展,江淮气旋总是先有降水,然后出气旋。 三、西南涡的预报(62页) 西南涡是副热带的天气系统,是我国青藏高原及西南地区特殊地形影响下,在700Hpa和850Hpa低层中所形成的具有

我是天气预报员

《我是天气预报员》说课稿 尊敬的老师,各位同学,大家好!今天我说课的题目是《我是天气预报员》。我将从说教材、说教法学法、说教学流程、说教学特色四个方面来展开我的说课。 一、说教材 1、教材分析 本次教学活动选自《山东省幼儿园课程指导·幼儿学习资源》大班·上册。 从教材中选取了主题三“多彩的秋天”中的关于天气的教学内容。 2、学情分析 新《幼儿园教育指导纲要》中指出:幼儿的科学活动应密切联系幼儿的实际生活,教师应充分利用幼儿身边的事物与现象作为科学探索的对象。天气预报是幼儿 生活中经常看到的内容,孩子们对此十分好奇,开始关心温度,关心今天的天气怎 么样?想要了解各种各样的天气情况。顺应孩子的发展需求,我便设计了《我是天 气预报员》这节教学活动。 3、活动目标 根据新《纲要》的要求和教材的特点,结合幼儿的认知能力和心理特点,我设计了以下三个维度的教学目标。 (1)认知目标:认识基本的天气符号和温度,了解简单的气象知识,知道天气变化与人们生活的关系。 (2)情感目标:激发幼儿关注天气变化的兴趣,培养幼儿养成每天关注天气预报的好习惯。 (3)能力目标:尝试用多种方法记录天气,会根据天气变化增减衣服,能用连贯的话播报天气。 活动重点:认识天气符号、气温符号,了解天气变化与人们生活的关系。 活动难点:设计天气预报表,尝试用多种方法记录天气,会用连贯的话播报天气。 4、活动准备 (1)提前观看电视中的天气预报,丰富有关天气预报的经验。 (2)本地当天的天气信息图片、天气符号图片,背景音乐,教师教学资源《我是天气预报员》。 (3)纸、笔每人一份。 (4)《我是天气预报员》教学挂图一幅。 二、说教法学法 (一)教法 新《纲要》中强调幼儿是学习的主体,教师应成为学习活动的支持者、合作者 和引导者。根据幼儿的学习情况,本次教学活动运用以下三种教学方法。 1、互动法。联系幼儿生活,组织谈话活动。比如,请幼儿说一说自己今天穿 的是什么衣服,为什么要这样穿。激发幼儿关注天气变化的兴趣。 2、提问法。创设问题,比如,晴表示什么,北风3~4级表示什么,集中幼儿 的注意力,引导幼儿关注天气变化。 3、教具演示法。运用教学挂图,使幼儿了解天气符号及其代表的含义。

新教科版三年级科学上3-8《天气预报是怎样制作出来的》

8.天气预报是怎样制作出来 【教材简析】 通过前面7篇课文的学习,学生经历了将近一个月的《天气》单元学习,学会运用多种感官和简易工具,收集了大量关于天气的信息,完成了“天气日历”的记录和整理。本节课的主要内容是学习和了解目前气象部门是怎样收集数据和制作天气预报的。 聚焦板块,提出本课核心任务——“预测未来天气,制作天气预报”。这一内容是在学生的发展需求的基础上,对本单元内容进行了延伸与拓展。目的是为了让学生更加清楚地了解天气预报是如何做出来的,也为了更好地激发他们对研究天气的兴趣。 探索板块,主要是通过不同形式的资料阅读,帮助学生了解天气预报包含哪些信息,制作天气预报需要经历哪些环节,从而让学生感受到天气预报的制作是一个不断发展的过程。 通过研讨活动,学生综合所学的天气知识,体会科学技术对个人生活和社会发展的影响。 【学情分析】 通过前面的学习和根据日常生活中的经验,学生们已对天气预报并不陌生。但是天气预报究竟是怎么样制作出来的,三年级学生几乎都是不知晓的。学生学完本单元前7课气象学内容的基本知识后,脑海中对天气的观测方法认知基本就停留在最基础的层面,加上校园气象站条件有限,很多先进的仪器无法引入,因此气象学涉及到的前沿科技,学生了解甚少。 【教学目标】 科学概念目标 1.天气预报主要由分布在全球各地的气象部门制作并发布。 2.制作天气预报,大致有以下五个步骤:数据收集、数值天气预报、气象员做出预报、天气会商、发布天气预报。 科学探究目标 1.通过观察天气预报,了解天气预报所包含的信息。 2.能够根据资料了解天气预报的制作过程。

科学态度目标 1.意识到天气预报的制作是一个非常复杂的过程,气象员们要付出大量艰苦的劳动。 2.天气预报和我们的生活息息相关。 科学、技术、社会与环境目标 1.意识到随着科学技术的发展,天气预报包含的信息越来越多,制作过程越来越精密。 2.随着社会的进步,气象学的研究在不断深入和发展,人们对天气的预测将会越来越准确。 【教学重难点】 重点:了解天气预报的制作流程,体会科技的发展。 难点:了解天气预报的制作流程。 【教学准备】 教师:多媒体课件 小组:稿纸、学生活动手册。 【教学过程】 一、聚焦:揭示课题(预设7分钟) [材料准备:多媒体课件] 1.提问:我们已经学习了观察和记录天气。那怎么知道我明天出门是否需要带伞呢?(预设:看看天气预报。) 2.是的,天气预报就在预测未来的天气。古往今来,人们一直很热衷于研究如何预测未来的天气。 ①在3000多年前的商周时期,人们会在乌龟壳上面写一些天气,然后把乌龟壳放在火上烧,烧着烧着龟壳会裂开,裂缝指着哪种天气,比如雨,古人就预测明天要下雨了。如果裂缝指着晴,那就预测明天晴。 提问:同学们,你们觉得这种方法准吗?为什么?(预设:不准。) ②我国早期的医学经典《皇帝内经》十分重视疾病与气候之间的关系。

气象信息员管理办法.doc

气象信息员管理办法 气象信息员管理办法 第一章总则 第一条为提高新疆基层气象灾害防御能力,做好气象灾害应急和预警信息发布等工作,规范气象信息员的管理,根据《新疆维吾尔自治区气象条例》及有关法律、行政法规,结合自治区实际,制定本办法。 第二条本办法所称气象信息员,是指经气象主管机构审核备案,协助气象部门开展气象信息传播、气象灾害防御、气象灾情收集等工作的公益性服务人员。包括气象灾害防御联动部门联络员、乡镇(街道)气象协理员、村队(社区)气象信息员、气象灾害防御重点单位应急联系人。 第三条新疆维吾尔自治区行政区域内气象信息员管理工作,适用本办法。 第二章气象信息员聘任与解聘 第四条信息员的聘任应遵循“本人自愿,单位推荐,气象主管机构审核备案”的原则,优先从基层干部、大学生村官、农村中小学校长、退伍军人、人工影响天气作业人员、农网信息员中选用。 第五条每个气象灾害防御联动部门应当配备1名以上联络员,联络员一般由联动部门负责气象灾害防御应急管理工作的领导或具体管理人员担任;每个乡镇(街道)应当配备1名以上气象协理员,气象协理员一

般由乡镇(街道)干部担任;每个村应当配备1名以上气象信息员,村气象信息员一般由本村村队干部担任;城市社区、学校、车站、医院、农业园区、旅游区、工矿企业等气象灾害防御重点单位应当配备1名以上应急联系人,应急联系人一般由气象灾害防御重点单位负责人或具体管理人员担任。 第六条气象信息员一经聘用,需登记气象信息员个人信息。当地气象主管机构将气象信息员个人信息录入数据库,统一颁发聘书和徽章,并报上级气象主管机构备案。气象信息员或气象信息员联系方式发生变更、调整时,其所在单位应及时按程序报送气象主管机构审核、备案。 第七条气象信息员选聘条件: (一)关心气象工作,热心公益事业;具有较好的思想政治素质,能够吃苦耐劳;有较强的责任心和协作精神,能服从气象主管机构的组织管理。(二)长期在责任区工作或居住,和责任区联系较多,熟悉责任区内可能发生的各类灾害性天气和气象灾害防御的重点区域。 (三)拥有与责任区气象主管机构沟通的固定联系方式,如手机电话、固定电话、微信、电子邮箱等。 (四)身体条件良好并有适当交通工具,能够及时传播气象预警信息和开展气象灾情调查。 (五)一般具有高中以上文化水平,年龄一般在50岁以下。 第八条气象信息员聘期为三年,各气象灾害防御联动部门、乡镇(街道)、村队和气象灾害防御重点单位应本着“大稳定、小调整”的基本原则,根据工作考核情况予以解聘或续聘。其中对工作积极、认真负责,年

上海历史天气预报 2013年03月 4月

2013年03月01日小到中雨/阴8℃/ 3℃北风5-6级/北风4-5级2013年03月02日多云/多云7℃/ 0℃北风4-5级/西北风3-4级2013年03月03日晴/晴10℃/ 2℃西风3-4级/西风3-4级2013年03月04日晴/晴17℃/ 5℃西风3-4级/北风3-4级2013年03月05日晴/晴17℃/ 9℃东北风3-4级/南风3-4级2013年03月06日晴/多云21℃/ 11℃南风3-4级/西南风4-5级2013年03月06日晴/多云21℃/ 11℃南风3-4级/西南风4-5级2013年03月07日多云/晴22℃/ 11℃西风3-4级/西风3-4级2013年03月08日晴/晴26℃/ 15℃西南风3-4级/西南风3-4级2013年03月09日多云/小雨28℃/ 8℃西南风3-4级/北风4-5级2013年03月10日阴/小雨11℃/ 6℃北风4-5级/北风3-4级2013年03月11日小雨/多云11℃/ 8℃东北风3-4级/东南风3-4级2013年03月12日晴/中雨21℃/ 6℃东南风4-5级/南风4-5级2013年03月13日小雨/阴8℃/ 4℃北风5-6级/北风4-5级2013年03月14日多云/晴10℃/ 3℃东北风3-4级/东北风3-4级2013年03月15日晴/晴15℃/ 7℃东南风3-4级/东南风3-4级2013年03月16日小雨/小到中雨17℃/ 12℃东南风3-4级/东南风3-4级2013年03月17日小到中雨/中到大雨19℃/ 12℃南风3-4级/南风4-5级2013年03月18日多云/晴21℃/ 11℃西北风3-4级/南风3-4级2013年03月19日小到中雨/小到中雨21℃/ 6℃东南风4-5级/东北风3-4级2013年03月20日阴/多云13℃/ 4℃北风4-5级/东北风4-5级2013年03月21日晴/小到中雨12℃/ 8℃东南风4-5级/南风4-5级2013年03月22日小雨/小雨19℃/ 9℃北风4-5级/东北风4-5级2013年03月23日小到中雨/小雨11℃/ 7℃东风3-4级/东风3-4级2013年03月24日小雨/阴13℃/ 5℃东北风4-5级/东北风4-5级2013年03月25日晴/小雨11℃/ 6℃北风4-5级/东北风3-4级2013年03月26日小雨/阴11℃/ 6℃东风3-4级/东风3-4级2013年03月27日多云/多云16℃/ 8℃东北风3-4级/东南风≤3级2013年03月28日晴/阴18℃/ 8℃东北风3-4级/东北风3-4级2013年03月29日阴/多云13℃/ 8℃东北风4-5级/东风≤3级2013年03月30日多云/多云16℃/ 9℃东南风3-4级/东北风3-4级2013年03月31日多云/多云15℃/ 8℃东北风3-4级/东南风3-4级 2013年04月01日阴/阴17℃/ 8℃东南风3-4级/北风4-5级2013年04月02日晴/晴16℃/ 6℃北风4-5级/东北风3-4级2013年04月03日多云/阵雨17℃/ 10℃东南风3-4级/东南风3-4级2013年04月04日阴/阴18℃/ 13℃东南风3-4级/东南风4-5级2013年04月05日小到中雨/小雨17℃/ 7℃东南风4-5级/北风4-5级2013年04月06日阴/晴12℃/ 4℃西北风5-6级/西北风4-5级2013年04月07日晴/晴16℃/ 7℃西风≤3级/南风4-5级2013年04月08日多云/多云20℃/ 10℃南风3-4级/西北风4-5级2013年04月09日多云/多云18℃/ 8℃西北风4-5级/西北风4-5级2013年04月10日晴/晴18℃/ 9℃西风3-4级/西风3-4级2013年04月11日晴/晴19℃/ 10℃西风3-4级/西南风3-4级2013年04月12日晴/晴22℃/ 11℃西北风3-4级/南风3-4级2013年04月13日晴/多云26℃/ 14℃西南风3-4级/西南风4-5级

中长期天气预报习题资料

《中长期天气预报》 每部分基本概念及思考题、图表分析题 第一部分绪论 1.什么是短、中、长期天气预报?本质区别是什么?它们的特征时间尺度? 2.简述长中短期天气过程的特征? 3.简述中长期天气预报理论的几大学派的基本思想。 第二部分中期天气预报 一、基本概念 1.中期天气过程 2.天气过程模式 3.模式大气与大气模式 4、中期天气预报的图表工具。 5.中期数值天气预报物理过程。 6.参数化及参数化方法 7.完全预报方法(PPM) 8.模式输出方法(MOS) 9、什么是释用?为什么要释用? 10、中期数值预报产品应用自动化系统的基本思想和关键技术。 二、思考题 1.试比较中期天气过程和短期天气过程的特征。

2.简述中期天气预报的一般思路。 3.简述建立中期天气过程模式的一般方法。 4.试述寒潮中期天气过程天气学模式。 5.试述寒潮中期天气过程的能量学模式特征。 6.试述寒潮中期天气过程模式与数值预报产品相结合的思路。 7.简述中期数值天气预报的基本思路。 8.试分析中期数值天气预报方程组中非绝热加热的特征及处理方 法。 9.试分析中期数值天气预报方程组中下垫面影响的特征及处理方 法。 10.试分析中期数值天气预报产品释用的原因及其基本思路。 11.为什么要进行数值天气预报产品的误差分析和订正?有什么 方法? 12.请概述常用的中期天气预报的统计方法。13.灰色预测模型提出的基本假定是什么? 14.试写出GM(1,1)的建模步骤,并分析建模时需要注意的几个 问题。 15.试比较完全预报方法(PPM)和模式输出方法(MOS)的基本 思路的异同? 16.灰色预测模型建立的基本特点表现在哪些方面? 三、图表分析题

数值预报发展历程

纳维-斯托克斯方程、考虑地球自转的影响的质量连续性方程和热力学第一定律、理 想气体方程一起构成了一组完整的大气预报方程,大气中的风场、气压场、密度场合温度 场的时空变化都可以用这组方程加以描述。这些方程需要在时间和空间离散化之后以数值 方法求解,因为这组方程的解析解在数学上极难获得,而这一近似(译注:指原始偏微分 方程近似为离散化的差分方程)造成了通常所谓可解析与不可解析的运动尺度之间的差异 。在不可解析的尺度直到分子尺度发生的物理过程会通过摩擦、凝结和蒸发一类的湿过程 和辐射加热与冷却作为质量、动量和热量的源项进入可解析尺度的方程中。由于这些过程 通常都无法解析,它们需要按照与可解析尺度的相互作用被“参数化”。 在19世纪与20世纪之交,Abbe和Bjerknes都提出,物理学的定律可以被用于预报天气;他们认识到对大气状况的预报可以被视作数学物理的初值问题,未来的天气可以使用偏微分控制方程从观测到的当前的天气向前积分得到。这一主张即使以最乐观的牛顿主义决定论(译注2)的观点来解读也是极为大胆的,因为当时鲜少有对大气状况的日常观测,没有计算机,人们对天气过程是否有任何显着程度的可预报性也知之甚少。但在一百多年之后的今天,这一范式已经变成每天求解从初始时刻到数周甚至数月之后、每个时间步长有着五亿个空间格点、综合考虑空间尺度延伸几百米到几千公里、时间尺度遍及几秒到几周的动力学、热力学、辐射和化学过程的一组非线性微分方程的问题。 与以往所有的概率预报不同,人类在第一次世界大战中,史诗般地第一次通过求解描述大气运动的物理方程做出了天气预报。创造这一奇迹的是一名35岁的英国气象学家刘易斯·理查森(Lewis Fry Richardson)。他在20世纪20年代,完成了这一科学史上的壮举。在那个年代,天气预报的问题是多么的复杂,手工求解那些方程是多么的枯燥,而可用的观测数据又是多么的稀少以至于总结出大气运动方程组的鼻祖——威廉·皮耶克尼斯(VilhelmBjerknes)也从未真正用它们做出过预报。因此,任何人敢于尝试此事,而且还做得如此出色,都堪称名副其实的奇迹!在70年后的今天,当我们再次回首他的计算结果时,都不得不感慨“这是何等的勇气”。一个气象学家描述理查森当时所做的数学计算是“迄今为止最卓越、最庞大的计算成就之一”。在那个计算机还没有出现的时代,他是在头脑中构建并运行一个大气“计算机模式”的。理查森究竟是如何在炮火纷飞的第一次世界大战的战场中,在穿越泥泞小路的战地救护车上完成他的惊世之举的呢? 就是一个近乎于梦幻的“天气预报工厂”的想法,这是一个与今天用计算机进行数值天气预报(Numerical Weather Prediction)的原理完全类似的想法。在他那个时代,他脑海中的“计算机”就是“人”。对于脑海中的这份图景,他这样描述道:在一个类似剧院但没有舞台的大厅中,有无数的“计算机”在四面八方环绕分布,“这个剧场全部的内壁上正好拼贴一张世界地图”,在世界地图对应的各个地方,摆放相应位置的“计算机”,每一个人负责计算他所在格点大气状态的变化量,从剧场地板正中心立起一个半高的柱子,支撑一个指挥台到剧场正中心,一个人在那里负责指挥、协调整个预报工厂的一切,“就像交响乐团的指挥那样”,令所有计算机们按照一定顺序、一个接一个地快速计算。“在中心指挥台,还要有4名专职人员,负责及时收集计算出的预报结果,并通过一个气动运输装置发送到另一个安静的房间,在那里,这些预报结果要被编码,并用电台发送到无线电中继站。”:“有一天,理查森告诉我他想在荷兰海牙建造一座类似宫殿的建筑,里面摆放500台…电脑?,用于处理全世界的观测资料。所有…电脑?都受制于大厅中心的一个指挥间,每一个…电脑?只处理它所在格点的观测数据。我已告诉他您已经开展了类似的研究,因此我建议他能吸取您已有的经验和结果。”

天气预报员岗位制度

天气预报岗位责任制度 天气预报是气象服务工作的一个重要手段,特别是灾害性、关键性天气预报,关系到国家财产、人民生命的安全和生产建设的顺利发展。任务艰巨,责任重大。预报人员必须牢固树立全心全意为人民服务的思想,对工作极端负责,对技术精益求精,自觉遵守各项规章制度,努力做准预报,搞好服务,为加速建设社会主义现代化强国而奋斗。 一、岗位专责制度 1、预报科(台)长职责 ⑴在上级的领导下,安排好班次,组织好分工,带领全组同志努力完成预报服务任务。 ⑵安排落实全组的预报新技术研制工作。 ⑶带领全组学习业务技术,总结预报和服务经验,特别是灾害性、关键性天气预报和服务的经验。 ⑷参加值班,模范遵守和督促全组执行岗位责任制度、规范规定等。 2、值班预报员职责 ⑴坚守岗位,集中精力,严密监视天气变化,认真做好本班的各项工作,不擅自代班、调班。 ⑵严格按照预报分析规范等有关规定,认真分析各种图表。 ⑶充分运用各种预报工具、方法(包括卫星云图、雷达回波等工具、资料),以及用MICAPS预报系统中的资料进行综合分析,做到每次预报都要有预报依据和理由。 ⑷当发现有灾害性、关键性天气的征兆或接到重要保证任务时,立即向科(台)长、领班或有关领导反映,并及时与有关台、站联系。 ⑸熟悉上一班的预报、服务,检查有无错漏,发现服务工作上有漏洞,及时补救;检查和评定上一班的分析和预报质量。 二、预报会商制度 1、短期预报要每天定时举行集体会商,当天气复杂或可能出现灾害性、关键性天气或有重要保证任务时,应临时召集会商。平时的会商由主班预报员主持。灾害性、关键性天气的会商,台领导、台工程师应参加,必要时主持会商。 2、中、长期预报都要进行会商,由科(台)长主持。重要农事活动和其它重要保证任务的中、长期预报会商,台领导、台工程师应参加。 3、考虑有出现灾害性、关键性天气的可能,或制作重要农事活动的中、长期预报时,要主动与有关台、站电话会商。 4、预报会商要有重点、有准备。发言要有依据。认真考虑不同意见,防止片面性,有重大分歧时要深入讨论。作结论要综合分析,实事求是。 5、会商要作记录,对观点、主要依据等应详细记载。记录本要妥善保管。对外发布的预报,一般应以会商结论为准。 三、预报、警报签发制度 1、一般天气预报由值班预报员自行发布。 2、灾害性、关键性天气预报、警报和重要保证任务的预报由台领导或预报领班签发。 3、已发布的预报、警报、重要生产季节的中、长期预报,在预报有效期间内如需作重大订正或改变时,需经台领导或预报领班批准。 4、预报、警报必须留底备查,保管期限不少于一年。 四、预报服务制度