关于心电图危急值

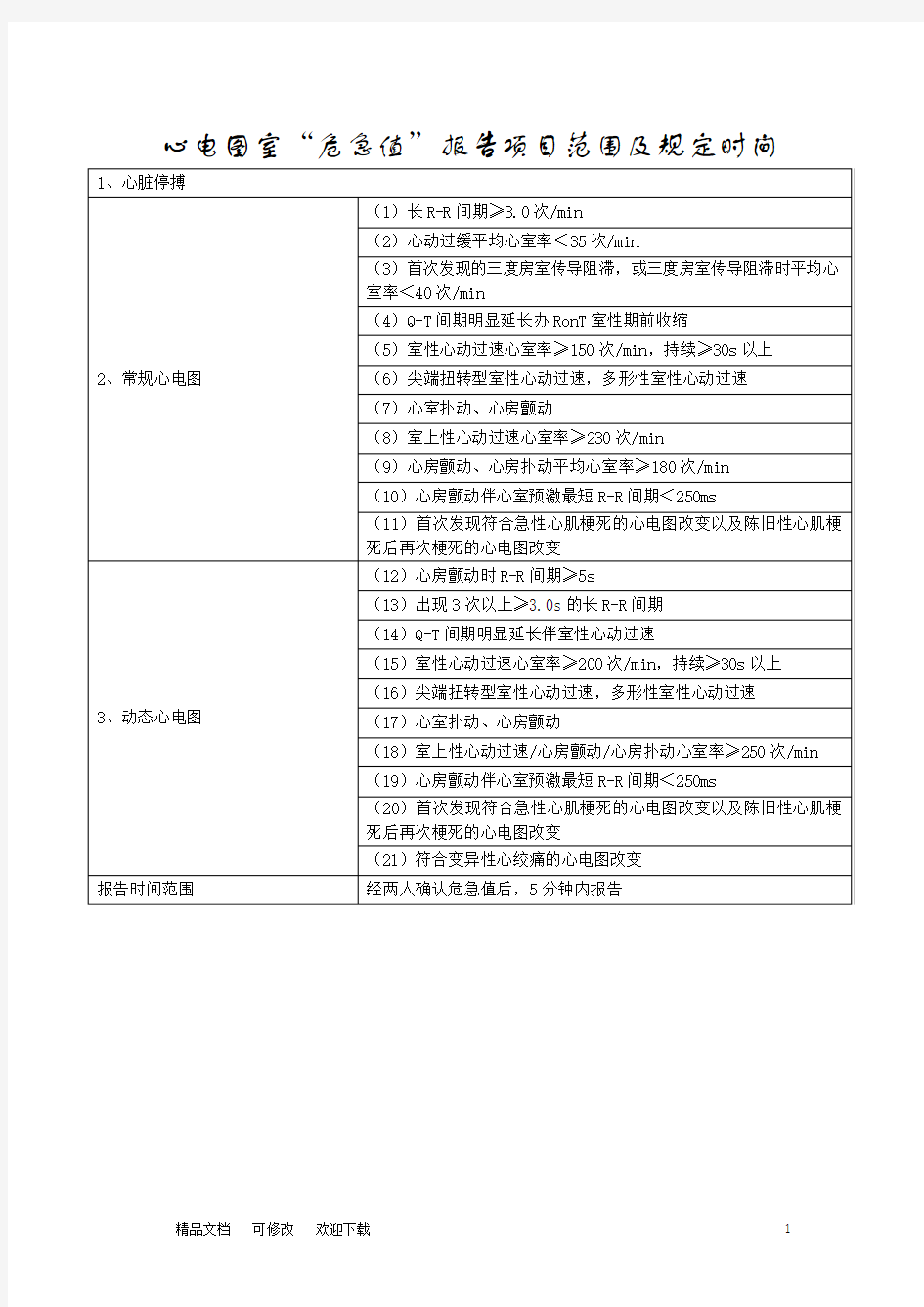

心电图室“危急值”报告项目范围及规定时间

精品文档可修改欢迎下载 1

(完整版)危急值制度2019版

危急值报告制度 (一)、定义 指对提示患者处于生命危急状态的检查、检验结果建立复核、报告、记录等管理机制,以保障患者安全的制度。 (二)、危急值报告制度实施细则 1、危急值项目和范围 我院危急值涉及科室为:检验科、输血科、病理科、影像科、彩超室、心电图室等。危急值报告项目及范围定期调整,经临床、医技科室评定认可,在全院范围内公开。 2、危急值报告登记制度。 全院统一制定《危急值报告登记本》,明确登记项目,规定流程,遵循“谁报告(接收),谁记录”的原则,确保危急值信息报告全流程的人员、时间、内容等关键要素可追溯。各医技科室在确认检查结果出现“危机值”后,应在10分钟内,报告患者所在的临床科室,不得瞒报、漏报或延迟报告。临床科室接到“危急值”报告后,应立即采取相应措施,抢救病人生命,保障医疗安全。临床科室从接到报告到处理结束时间不得超过15分钟,并在6小时内将处理结果在病历中记录。外送的检验标本或检查项目存在危急值项目的,由检测方与我院外检科室主任联系,通知危急值具体事项,并做好登记。 3 、危急值发现、确认、复检要求 (1)、检验科、医学影像科、超声科、病理科、心电图室等工作人员应对检验检查结果进行认真核查,及时发现“危急值”。

(2)、发现检验检查结果符合危急值报告范围时,检验检查人员应立即确认检查仪器、设备是否正常,检验检查过程是否符合操作规范,操作是否正确,质控是否在控;相关信息(包括患者姓名、科室、住院(门诊)号、诊断、标本、检测检查项目等)是否有误,仪器传输是否有误;检测的原始标本采集是否合格且储存条件、储存时间是否正确。 (3)、在确认检验检查过程中各环节无异常,检测检查系统处于正常状态后,立刻与申请科室沟通,确认危急值项目结果与患者临床表现是否相符,如结果不相符则根据情况重新复检。 4、危急值报告流程。 住院患者危急值报告流程: (1)住院患者出现危急值情况后,检验科与主管医生或值班医生沟通后立即通过LIS系统将危急值结果发送至临床科室。危急值通过LIS系统发送至医生工作站后由医师点击确认,方视为危急值报告承接完毕,超过15分钟未承接,则由检验科电话通知临床科室及时处理。 (2)除检验科以外的其他医技科室发现危急值后在《医技科室危急值报告登记本》上登记,并第一时间将“危急值”结果电话通知主管医生或值班医生。医生需将危急值结果复述,以免发生差错,并在《临床科室危急值报告登记本》详细记录,避免空项。 门诊患者危急值报告流程: (1)门、急诊患者出现危急值情况后,医技科室应立即与接诊

心电图危急值 中国专家共识

——中国心电学会危急值专家工作组 近几年,心电图危急值(Critical Value)及报告制度正逐步引入中国心电学领域,尽管目前还处于有限的起步阶段,但已使不少患者的健康与生命从中获益。截止目前,已有几个省市的心电图专业委员会邀请了省内相关临床与心电学专家,讨论和制定了本省市的心电图危急值的共识。为使中国心电学领域心电图危急值及报告制度更有效、更广泛地推广与应用,以及不断深入完善,中国医药生物技术协会心电学技术分会(简称中国心电学会)邀请了国内多位临床和心电学的知名专家和教授,提出并制定了适合国内广泛应用的心电图危急值及报告程序,经过专家工作组的多次讨论、修定,最终完成了这一专家共识的定稿。我们坚信《心电图危急值2017 中国专家共识》的正式推出及发表,一定能在推广和普及心电图危急值的过程中起到巨大作用。 回顾与溯源 1972 年由美国的Lundber 教授提出,当临床医学的各种检验结果落入危急值报告范围时,相关人员必须进行紧急报告,同年该建议发表在《美国医学实验观察者》杂志。最初这一概念及报告制度仅用于临床检验科,但临床实践证实,这一举措大大减少了很多临床危急情况的发生,挽救了不少患者的健康与生命。随着临床应用的逐步推进,危急值报告制度的范围也逐渐扩大到临床其他辅助科室,其中包括心电图的危急值。危急值也称为紧急值或警告值,顾名思义,这是指因患者检验和检查值结果明显异常,若不紧急处理,这些异常有可能严重损害患者健康,甚至危及生命。因此医院最早发现这些危急值者必须紧急上报给相关部门,再进一步紧急采取相关措施。这种危急值报告制度经过多个国家的临床实践,至今已被世界各国广泛采纳与应用。近年来,医学危急值报告制度已经开始进入国内,危急值报告与管理制度正逐渐受到重视与应用。很多医院管理者、临床医师、护士、医技人员分别从不同的角度对危急值的设立、应用与管理提出了建议,使危急值报告制度在我国进入了新阶段。同样,我国心电图危急值报告制度在很多专家的呼吁倡导下,正在起步并逐渐形成制度。 中国心电图危急值制定原则 本次专家委员会讨论和制定心电图危急值基于三个理念:

心电图危急值2017 中国专家共识

心电图危急值2017 中国专家共识 ——中国心电学会危急值专家工作组 近几年,心电图危急值(Critical Value)及报告制度正逐步引入中国心电学领域,尽管目前还处于有限的起步阶段,但已使不少患者的健康与生命从中获益。截止目前,已有几个省市的心电图专业委员会邀请了省内相关临床与心电学专家,讨论和制定了本省市的心电图危急值的共识。为使中国心电学领域心电图危急值及报告制度更有效、更广泛地推广与应用,以及不断深入完善,中国医药生物技术协会心电学技术分会(简称中国心电学会)邀请了国内多位临床和心电学的知名专家和教授,提出并制定了适合国内广泛应用的心电图危急值及报告程序,经过专家工作组的多次讨论、修定,最终完成了这一专家共识的定稿。我们坚信《心电图危急值2017 中国专家共识》的正式推出及发表,一定能在推广和普及心电图危急值的过程中起到巨大作用。 回顾与溯源 1972 年由美国的Lundber 教授提出,当临床医学的各种检验结果落入危急值报告范围时,相关人员必须进行紧急报告,同年该建议发表在《美国医学实验观察者》杂志。最初这一概念及报告制度仅用于临床检验科,但临床实践证实,这一举措大大减少了很多临床危急情况的发生,挽救了不少患者的健康与生命。随着临床应用的逐步推进,危急值报告制度的范围也逐渐扩大到临床其他辅助科室,其中包括心电图的危急值。危急值也称为紧急值或警告值,顾名思义,这是指因患者检验和检查值结果明显异常,若不紧急处理,这些异常有可能严重损害患者健康,甚至危及生命。因此医院最早发现这些危急值者必须紧急上报给相关部门,再进一步紧急采取相关措施。这种危急值报告制度经过多个国家的临床实践,至今已被世界各国广泛采纳与应用。近年来,医学危急值报告制度已经开始进入国内,危急值报告与管理制度正逐渐受到重视与应用。很多医院管理者、临床医师、护士、医技人员分别从不同的角度对危急值的设立、应用与管理提出了建议,使危急值报告制度在我国进入了新阶段。同样,我国心电图危急值报告制度在很多专家的呼吁倡导下,正在起步并逐渐形成制度。 中国心电图危急值制定原则 本次专家委员会讨论和制定心电图危急值基于三个理念: 1. 力争全面凡有可能直接或间接引起患者明显的血流动力学障碍,危及健康与生命的危急值尽量包涵在内。 2. 便于记忆心电图各种危急值既有交叉又可能重复出现,为便于临床医生及心电图医生的记忆,提出的危急值尽可能简化,避免重复,利于实际操作。 3. 减少负荷为减少医院相关人员不必要的工作负担。本次专家共识对心电图危急值进行了反复论证,因考虑到临床实际工作量,对相对安全、发生危急情况概率较低的心电图值未列入本专家共识的危急值范围。 中国心电图危急值的建议 一. 疑似急性冠状动脉综合征 1. 首次发现疑似急性心肌梗死的心电图改变。 2. 首次发现疑似各种急性心肌缺血的心电图改变。 3. 再发急性心肌梗死的心电图改变(注意与以往心电图及临床病史比较)。 二. 严重快速性心律失常 1. 心室扑动、心室颤动。

浙江省心电图危急值标准(试用版)

浙江省心电图危急值标准(试用版) 浙江省医学会心电生理与起搏分会无创心电学组 心电图危急值是指可导致严重的血流动力学变化甚至危及患者生命的心电图改变。心电图医师发现心电图危急值后应立即告知主管医师,使患者能在第一时间接受有效的治疗,并登记患者基本信息、危急值内容、报告时间及主管医师姓名或工号,根据情况也可将相关情况告知患者和(或)家属。为强调心电图危急值的重要性,在全省心电图专业范围内规范危急值报告标准及流程,浙江省医学会心脏电生理与起搏分会无创心电学组组织省内心电学专家经过多次讨论,对目前各家医院正在使用的心电图危急值进行了修改及制定,形成了浙江省心电图危急值(试用版)。 1常规心电图 1.1 长R-R间期逸3.0s; 1.2 心动过缓平均心室率<35 次/min; 1.3 首次发现的三度房室传导阻滞,或三度房室传导 阻滞时平均心室率<40 次/min; 1.4 Q-T间期明显延长伴R on T室性期前收缩; 1.5 室性心动过速心室率逸150 次/min,持续逸30s; 1.6 尖端扭转型室性心动过速,多形性室性心动过速; 1.7 心室扑动、心室颤动; 1.8 室上性心动过速心室率逸230 次/min; 1.9 心房颤动、心房扑动平均心室率逸180 次/min; 1.10 心房颤动伴心室预激最短R-R 间期<250ms; 1.11 首次发现的符合急性心肌梗死的心电图改变(肢体导联、V4 耀V6 ST 段抬高逸0.1mV,V1 耀V3 抬高>0.3mV)以及陈旧性心肌梗死后再次梗死的心电图改变(陈旧性心肌梗死ST 段回落后再次抬高伴急性胸痛,排除室壁瘤)。 2 动态心电图 2.1 心房颤动时R-R间期逸5.0s; 2.2 出现3次以上逸 3.0s的长R-R间期; 2.3 Q-T间期明显延长伴室性心动过速; 2.4 室性心动过速心室率逸200 次/min,持续逸30s; 2.5 尖端扭转型室性心动过速,多形性室性心动过速; 2.6 心室扑动、心室颤动; 2.7 室上性心动过速/心房颤动/心房扑动心室率逸250次/min; 2.8 心房颤动伴心室预激最短R-R间期<250ms; 2.9 首次发现的符合急性心肌梗死的心电图改变(肢体导联、V4 耀V6 ST 段抬高逸0.1mV,V1 耀V3 抬高>0.3mV)以及陈旧性心肌梗死后再次梗死的心电图改变(陈旧性心肌梗死ST 段回落后再次抬高伴急性胸痛,排除室壁瘤); 2.10 符合变异性心绞痛的心电图改变(ST 段一过性呈弓背向上型、巨R 型等抬高)。 浙江省心电图危急值(试用版)供全省心电图医师参考使用,不当之处敬请专家及同行提出宝贵意见,以便进一步修正和完善。 (主要执笔者:于霞、叶沈锋、何方田、谢玮、李忠杰;审阅者:徐耕、项美香) (本文摘自《心电与循环》杂志)

常见的心电图“危急值”

常见心电图危急值 心电图危急值是指危及生命的心电图表现,可导致严重的血流动力学异常甚至威胁患者生命构成威胁,这类心电图是急诊中较常见的临床急症和危重症,医务人员应掌握其诊断要点,做到及时识别和诊断,以实施紧急合理的救治。 常见的心电图室“危急值”有:严重的快速性心律失常、严重的缓慢性心律失常、药物引起的心律失常急症、药物及与电解质相关的急症。 1.急性心肌梗死 急性心肌梗塞是指冠状动脉持久而严重的心肌急性缺血所引起的局部心肌坏死。临床主要表现为胸骨后疼痛。 典型的急性心肌梗死的心电图特征包括三种 :病理性 Q 波、损伤型 ST 段抬高和缺血型 T 波改变。 心肌梗死定位:以病理性Q波出现的导联或ST段抬高的导联定位。(1)下壁心梗在Ⅱ、Ⅲ、avF;(2)高侧壁心梗在Ⅰ、avL;(3)前间壁心梗V1~V3 (4)前壁心梗V2~V4偶见于V5,(5)广泛前壁心梗I、aVL、V1~ V5(V6)(6)后壁心梗, V7~V9,(7)右室:V3R 、V4R 、V5R。 对于新出现或假定新出现的LBBB伴有典型心肌缺血症状的患者.应采用下列3种心电图标准之一诊断心肌梗死:①在QRS正向波的导联上sT段抬高≥0.1mv;②Vl—v3导联上sT段下移≥0.1mV; ③在QRS呈负向波的导联上,sT段下移≥0.5mv。 图1: V1-V5及I、aVL导联ST段上斜型、凹面向上抬高0.15-1.05mV,对应面II、III、aVF导联ST段水平型压低0.125-0.3mV,V1-V4呈典型异常Q波。诊断:急性广泛前壁心肌梗死。 图2: II、III、aVF、 V5R、V7-V 9导联ST段弓背型抬高0.3-1.0mV, V1-V5导联ST段上斜型压低0.2-1.0mV;PR间期0.24S。诊断:急性下壁、右室、后壁心肌梗死,Ⅰ°AVB。 2 严重的快速性心律失常 2.1窄QRS波群心动过速 2.1.1阵发性室上性心动过速(PSVT) 90%为房室结折返性心动过速(AVNRT)和旁路参与的房室折返性心动过速(AVRT)。临床有突然发作、突然终止的特点,可持续数秒钟、数小时或数日,严重者可有黑朦、晕厥的特点。

心电图危急值报告登记本

危急值报告制度与工作流程 一、“危急值”的定义 “危急值”(Critical Values)是指当这种检验、检查结果出现时,表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态,临床医生需要及时得到检验、检查信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,就可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会。 二、“危急值”报告制度的目的 (一)“危急值”信息,可供临床医生对生命处于危险边缘状态的患者采取及时、有效的治疗,避免病人意外发生,出现严重后果。 (二)“危急值”报告制度的制定与实施,能有效增强医技工作人员的主动性和责任心,提高医技工作人员的理论水平,增强医技人员主动参与临床诊断的服务意识,促进临床、医技科室之间的有效沟通与合作。 (三)医技科室及时准确的检查、检验报告可为临床医生的诊断和治疗提供可靠依据,能更好地为患者提供安全、有效、及时的诊疗服务。 三、“危急值”报告程序和登记制度 (一)患者“危急值”报告程序 1、医技人员发现“危急值”情况时,检查(验)者首先要确认检查仪器、设备和检验过程是否正常,核查标本是否有错,操作是否正确,仪器传输是否有误,在确认临床及检查(验)过程各环节无异常的情况下,才可以将检查(验)结果发出,详细、规范登记后,立即电话通知病区医护人员“危急值”结果。 2、相关医护人员接到“危急值”报告电话后,详细、规范登记,立即派人取回报告,并及时将报告交负责或值班医生。负责或值班医生接报告后,应立即结合临床情况迅速采取相应措施,需讨论、会诊者,及时通知上级医师、科主任甚至医务科。事后及时记录处臵细节。 3、管床医生需6小时内在病程中记录接收到的“危急值”报告结果和诊治措施。 四、登记制度 “危急值”报告与接收遵循“谁报告,谁登记。谁接收,谁记录”的原则。各临床科室、医技科室应分别建立检查(验)“危急值”报告登记本,对“危急值”处理的过程和相关信息做详细记录。 五、质控与考核 临床、医技科室要认真组织学习“危急值”报告制度,人人掌握“危急值”报告项目与“危急值”范围和报告程序。