聚合物基体知识点整理 南京工业大学 必考

复合材料聚合物基体与纤维考试整理

绪论(标注(次要)二字表示老师未提及可删)

题型:选择、名词解释、简答、问答、图表(上课分析过的)

热塑性树脂:具有线型或支链型大分子结构的树脂

热固性树脂:最终具有体型大分子结构的树脂

高分子定义:由重复结构单元通过聚合反应而获得的,以共价键形式连接的,分子量1万以上的同系物或者是化合物。

复合材料:由两种或两种以上具有不同物理和化学性质的组分经过一定的成型加工工艺而得到的一种多相固体材料。

树脂的定义:没有添加加工助剂没有成型的高分子化合物。

树脂与高分子区别、联系:树脂是高分子,但高分子不一定是树脂

第一章不饱和聚酯树脂(UPR)

一、聚酯是主链上含有酯键的高分子化合物总称,一般由二元羧酸和二元醇经缩聚反应而成。

定义:不饱和聚酯树脂是指不饱和聚酯在乙烯基类交联单体(例如苯乙烯)中的溶液合成原理:不饱和聚酯是由不饱和二元羧酸(或酸酐)、饱和二元羧酸(或酸酐)与多元醇缩聚而成。

注意:生产时:聚合反应;固化时:连锁聚合,自由基加成

原料:1、不饱和二元酸作用:提供双键2、饱和二元酸的作用:a、增加与交联单体的相容性b、降低UP的结晶性能c、改善UPR的特定性能3、多元醇作用(常见为12丙二醇):以降低结晶倾向,改善与苯乙烯的相容性,提高固化物的耐水性及电性能。

四、不饱和酸与饱和酸的比例

1、一般情况下,顺酐和苯酐等摩尔比投料,

2、若顺酐/苯酐的摩尔比增加UPR凝胶时间、折光率和粘度下降,而固化树脂的耐热性提高,以及一般的耐溶剂、耐腐蚀性能也提高,

3、若顺酐/苯酐的摩尔比降低UPR 固化不良,力学强度↓。合成特殊性能要求的聚酯,可以适当增加顺酐/苯酐的比例

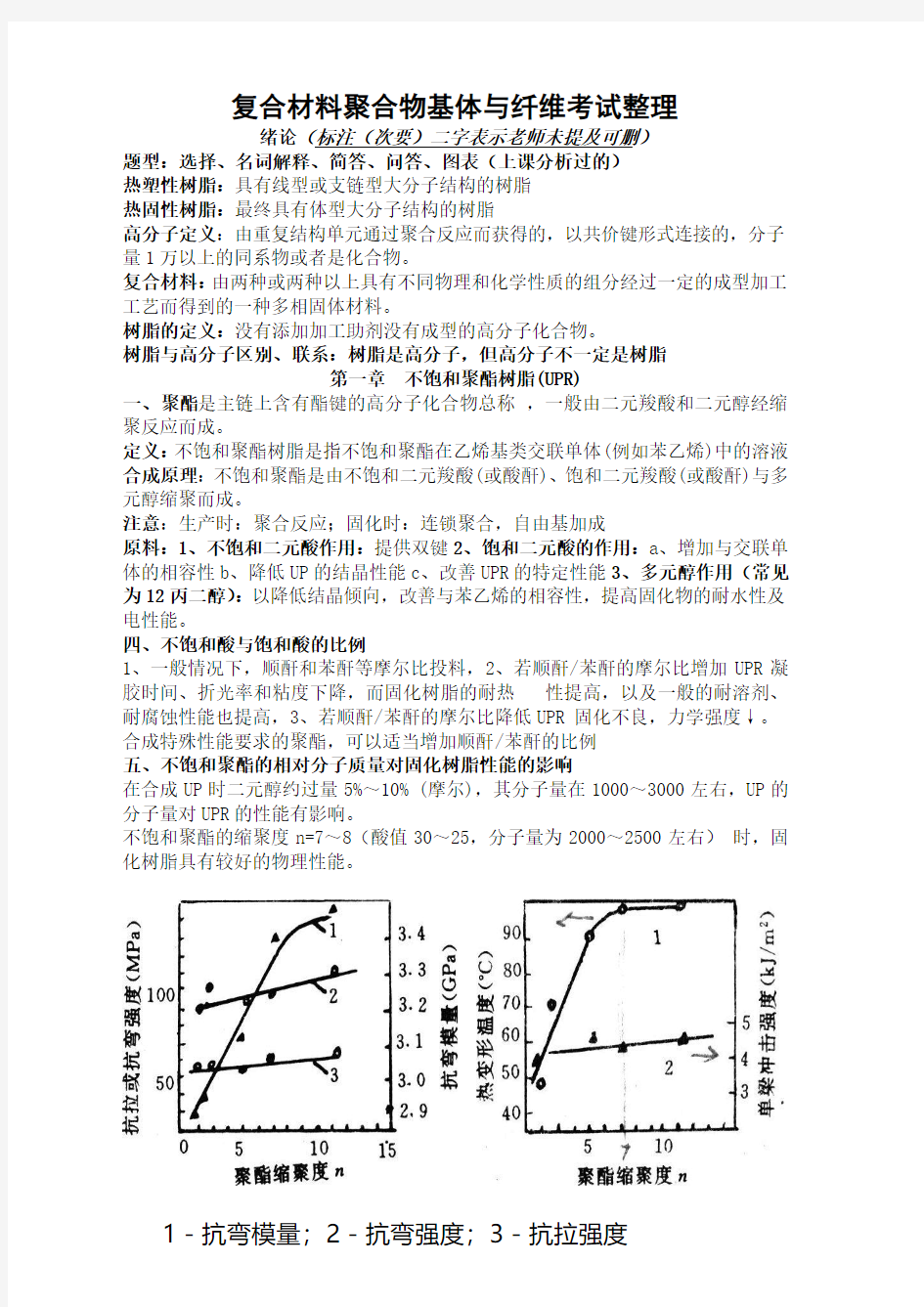

五、不饱和聚酯的相对分子质量对固化树脂性能的影响

在合成UP时二元醇约过量5%~10% (摩尔),其分子量在1000~3000左右,UP的分子量对UPR的性能有影响。

不饱和聚酯的缩聚度n=7~8(酸值30~25,分子量为2000~2500左右)时,固化树脂具有较好的物理性能。

六、影响顺式双键异构化的因素:

1反应程度↑,体系酸值↓则异构化的几率↑;

2异构化几率与所用二元醇的类型有关:

① 1,2-二元醇比1,3-或1,4-二元醇异构化的几率要大,

1,2-丁二醇>1,3-丁二醇>1,4-丁二醇

②含仲羟基的二元醇较伯羟基的二元醇异构化的几率要大,

2,3-丁二醇>丙二醇>乙二醇

③含苯环的饱和二元酸比脂族二元酸有较大的促进异构化的作用。苯酐比丁二酸、癸二酸对双键的异构化有较大的促进作用

七、顺式双键的异构化反应原理

1一般认为,顺式双键向反式双键的转化是在酸催化下进行的

2除酸催化外,卤素、碱金属、硫磺以及硫化物等也能提高顺式双键的异构化程度。为了提高顺式双键的异构化程度,在多元羧酸存在的同时,可以考虑再添加一些适当的催化剂。

八、双键异构化程度对UPR性能的影响(图表题考点P6、7)

分析:随顺式双键向反式双键转化程度的提高,树脂的固话时间和凝胶化时间缩短,放热温度升高;随顺式双键异构化程度的不同,固化树脂的性能也有差别,由丙二醇合成的不饱和聚酯因为顺式双键的异构化程度很大,不论用顺丁烯还是反丁烯二酸,对于树脂固化以及固化树脂的性能都影响不大。但是用一缩乙二醇时,因为在聚酯化过程中顺式双键的异构化程度较小,所以两种树脂固化后的性能差别较大九、不饱和聚酯树脂的合成

控制产品质量:1、原材料质量的控制:酸或酸酐、二元醇或是多元醇、交联剂单体、引发剂、促进剂2、生产工艺的控制:温度控制、搅拌速率和惰性气体流量控制、酸值和粘度控制

十、在聚合过程中为何早期低温高压,中后期高压低温?

原因:缩合聚合反应热小,活化能大,早期低温防止副反应发生,高压促进反应,防止小分子的排出;中后期粘度大,不太容易反应,需要高温,且有利于小分子排出,低压也能促进副产物排出

十一、酸值的定义*:为中和1g树脂所需氢氧化钾的毫克数

注意:酸值是表示不饱和聚酯反应进行程度的指标,也是控制各不同批量聚酯质量均衡性的重要指标。酸值越大酸性越强,这与pH值正好相反。

酸值的控制?*改为蒸馏、增大氮气、随着反应进行酸值越小

交联单体的作用:1、作为稀释剂2、作为浸润剂3、作为交联剂

交联单体的要求:1、高沸点;2、低粘度;3、能溶解树脂;4、无毒;5、能与树脂共聚,即交替共聚性好,不希望先自聚再共聚;6、反应活性大,使共聚能在室温或低温下进行。

常用交联单体种类与特点: 1、苯乙烯 2、乙烯基甲苯 3、二乙烯基苯4、甲基丙烯酸甲酯 5、邻苯二甲酸二烯丙酯

十二、不饱和聚酯树脂的固化

固化的含义:粘流态树脂体系发生交联反应而转变成为不溶、不熔的具有体型网络结构的固态树脂的全过程称为树脂的固化

固化过程:a、凝胶阶段,从粘流态到失去流动性,从液态到能够桃出细长丝这一阶段,或者是从粘手到软而不粘手;b、定型阶段,固化阶段,从凝胶失去流动性,到表面有一定硬度可从模上脱下;c、熟化阶段,表现上看,有一定硬度.有一定力学性能具有稳定的物理化学性能而可供使用。

室温凝胶时间

按规定向树脂中加入引发剂和促进剂后,树脂即开始交联固化的过程中,从开始加入引发剂,到树脂交联成一种软胶状态,失去流动性,所经历的时间即凝胶时间。十三、不饱和聚酯树脂的固化原理

1、共聚过程

链引发(过氧化二苯酰胺做引发剂)

链增长RM·+M→RM2·, RM2·+M→RM3·,…,RMn-1·+M→RMn·

链终止

2、固化树脂的网络结构表征:两个线型不饱和聚酯分子交联点间苯乙烯的重复单元数不饱和聚酯分子中双键的反应百分数(交联点数目)

十四、UPR的增粘特性:1、增粘剂:在碱土金属氧化物或氢氧化物作用下,不饱和聚酯树脂很快稠化,形成凝胶状物。这种能使不饱和聚酯树脂粘度增加的物质2、增粘过程:它使起始粘度为0.1~1.0Pa·s的粘性液体状树脂,在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上,直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物,这一过程称为增粘过程。

注意:树脂并未交联,在合适的溶剂中仍可溶解,加热时有良好的流动性。

3、影响树脂增粘过程的因素:树脂的起始粘度(包括聚酯的相对分子质量)不饱和聚酯的结构、增粘剂的种类与用量、体系的水分含量、填料的种类、所添加的热塑性高聚物的类型

双酚A型树脂*

二酚基丙烷型不饱和聚酯树脂。具有优良的耐腐蚀性能(耐碱耐水)及耐热性

乙烯基聚酯*

乙烯基聚酯是由环氧树脂与含双键的不饱和一元羧酸加成聚合的产物,其特点是聚

合物中具有端基或侧基不饱和双键。①位于端基的乙烯基活性较高,使树脂快速固

化。②甲基可屏蔽酯键,提高酯键的耐化学性能和耐水解稳定性。③酯键每单位

相对分子质量中的酯键比不饱和聚酯中约少35%~50%,提高了在碱性液中的水解稳

定性。④仲羟基仲羟基与玻璃纤维或其它纤维表面上的羟基相互作用,可以改善

对玻璃纤维或其他纤维的浸润性和粘结性。⑤环氧树脂主链,它可以赋予乙烯基酯

树脂韧性。⑥醚键可使树脂具有优异的耐酸性。乙烯基酯树脂的拉伸强度、断裂

延伸率及热变形温度均受环氧树脂结构及相对分子质量的影响。

UPR的具体应用(未增强不饱和聚酯的应用):表面涂层、浇铸件、汽车修补材料、

聚酯混凝土

第二章环氧树脂

一、环氧树脂的概念

1、定义:环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的那一类有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。

环氧树脂(epoxy resin),是一种环氧低聚物(epoxy oligomer),与固化剂反应可形成三维网状的热固性塑料。

分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,可位于分子链的末端、中间、或成环状结构。分子结构中含有活泼的环氧基团,可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有网状结构的高聚物。

2、环氧树脂的特:A、形式多样B、固化方便C、粘附力强 D、力学性能E电性能、

F、化学稳定性能

G、尺寸稳定

H、耐霉菌

3、环氧树脂的分类:

缩水甘油醚类

缩水甘油酯类

缩水甘油胺类

线型脂肪族类

脂环族类

二、缩水甘油醚类环氧树脂(通用还氧树脂)

二酚基丙烷型环氧树脂、酚醛多环氧树脂*、其它的多羟基酚类缩水甘油醚型环氧树脂、脂族多元醇缩水甘油醚型环氧树脂

二酚基丙烷型环氧树脂

1、二酚基丙烷型环氧树脂的原料

(1)二酚基丙烷(2)环氧氯丙烷

环氧氯丙烷的一系列反应

与胺类反应:与胺类进行加成反应

与羟基反应:与酚类化合物进行加成反应

水解反应:

与羧酸反应:在催化剂作用下可以与有机酸作用生成脂

聚合反应:环氧绿丙烷可以在催化剂作用下而发生聚合反应

2、二酚基丙烷型环氧树脂的合成

4、二步法合成高相对分子质量环氧树脂的原理

p=m(n+2)-2

5、环氧当量和环氧值*

(1)环氧当量:含有1g当量环氧基的环氧树脂的质量克数,以EEW表示。(2)氧值:100g

环氧树脂中环氧基的克数。

8、二酚基丙烷型环氧树脂的合成原理

(1)碱催化、加成反应,闭环生成环氧化合物

(2)环氧化合物与二酚基丙烷反应

(3)含羟基的中间产物与环氧氯丙烷反应

(4)含环氧基中间产物与含酚基中间产物之间的反应

副反应

(5)单体环氧氯丙烷水解

(6)树脂的环氧端基水解

(7)支化反应

(8)环氧端基发生聚合反应

为了合成预定相对分子质量的、分子链两端以环氧基终止的线型树脂,必须控制合适的反应条件。其中,两种单体的投料配比,氢氧化钠的用量、浓度与投料方式,以及反应温度等条件对控制反应起着非常重要的作用。

9、二酚基丙烷和环氧氯丙烷的摩尔比*

A、相对分子质量的树脂(n=0),理论上环氧氯丙烷与二酚基丙烷的摩尔比为2:1。实际合

成时环氧氯丙烷过量多一些

B、化钠的用量、浓度与投料方式的影响:氢氧化钠在合成过程中既是环氧基与酚羟基加成反应的催化剂,又是氯醇在闭环过程中脱氯化氢的催化剂。

C、、温度的影响 :应温度一般控制较低(常低于90o C)。为了防止单体环氧氯丙烷及中间物环氧端基的水解反应,常控制起始的反应温度稍低(如低于60o C),到反应后期才逐渐升高温度。

D、料顺序的影响:般低相对分子质量树脂均采用碱后加法,而高相对分子质量树脂均采用环氧氯丙烷后加法合成。

E、系中水含量的影响:有报导,在制备低相对分子质量树脂时在反应体系中必须维持水的含量在0.3%~2%之间。

10、环氧树脂的固化过程:A与环氧树脂分子进行加成,并通过逐步聚合反应的历程使它交联成体型网状结构。这类固化剂又称反应性固化剂,一般都含有活泼的氢原子,在反应过程中伴有氢原子的转移,例如多元伯胺、多元羧酸、多元硫醇和多元酚等。B、类是催化性的固化剂,它可引发树脂分子中的环氧基按阳离子或阴离子聚合的历程进行固化反应,例如叔胺和三氟化硼络合物等。两类固化剂都是通过树脂分子结构中具有的环氧基或仲羟基的反应完成固化过程的。

11、过逐步聚合反应的固化过程

12、环氧树脂通过离子型聚合反应的固化过程

阴离子型固化剂:叔胺类,例如苄基二甲胺,DMP-10和DMP-30等。它们属于路易斯碱,阳离子型固化剂:常用三氟化硼和胺类(脂肪族胺或芳香族胺)或醚类(乙醚)的络合物。

13、环氧树脂的稀释剂和增韧剂*

稀释剂的作用:降低粘度、渗透性、浸润性、控制固化反应

缺点:非活性稀释剂(苯二甲酸酯类): 综合性能、耐溶剂、粘结性、收缩性、耐热冲击性能

活性稀释剂(g-丁内酯):综合性能、韧性、有毒

增韧剂

增韧剂的作用:抗冲击强度及耐热冲击性能,粘合剂的剥离强度,固化时的反应热及收缩性。缺点:力学性能、电性能、化学稳定性 (耐溶剂性、耐热性)

非活性增韧剂与环氧树脂相容性良好、不参与固化反应,时间长了还会游离出来,造成制品容易老化。粘度都很小,可兼作稀释剂用,可增加树脂的流动性,有利于浸润、扩散和吸附,一般用量为树脂质量的5%~20%。

活性增韧剂主要是一些含有各种活性基团(如环氧基、巯基、氨基等)的高聚物,直接参与环氧树脂的固化反应,成为交联体系中的一个组成部分。

第三章酚醛树脂

酚醛树脂的概念:酚类和醛类的缩聚产物通称为酚醛树脂,一般常指由苯酚和甲醛经缩聚

反应而得的合成树脂,其中以苯酚与甲醛缩聚而得的酚醛树脂最为重要。它是最早合成的一类热固性树脂。

酚醛树脂的基本特性:原料价格便宜,生产工艺简单而成熟,制造及加工设备投资少,成型加工容易;②树脂既可混入无机填料或有机填料做成模塑料,也可浸渍织物制层压制品,还可以发泡;③制品尺寸稳定;④耐热、耐燃,可自灭,电绝缘性能好,但耐电弧性差;

⑤化学稳定性好,耐酸性强,但不耐碱。

酚醛树脂的分类

A、为热固性酚醛树脂,它是一种含有可进一步反应的羟甲基活性基团的树脂,如果合成反应不加控制,则会使体型缩聚反应一直进行至形成不溶不熔的具有三维网络结构的固化树脂,因此这类树脂又称一阶树脂。

B、类称为热塑性酚醛树脂,它是线型树脂,进一步反应不会形成三维网络结构的树脂,要加入固化剂后才能进一步反应形成具有三维网络结构的固化树脂,这类树脂又称二阶树脂。这两类树脂合成及固化的方法与反应历程不同,聚合物的分子结构也不同。

热固性酚醛树脂(一阶树脂)合成原理

(1)在碱性催化剂存在下进行的,常用催化剂为氢氧化钠、氨水、氢氧化钡等等。苯酚和甲醛的摩尔比一般控制在1:1.1~1.5之间。

(2)甲醛与苯酚的加成反应

羟甲基酚的缩聚反应

热塑性酚醛树脂(二阶树脂)合成原理

热塑性酚醛树脂的缩聚反应一般是在强酸性催化剂存在下,pH<3时,甲醛和苯酚的摩尔比小于1(如0.80~0.86)时,合成的一种热塑性线型树脂。它是可溶、可熔性的分子内不含羟甲基的酚醛树脂。

在酸性反应条件下,苯酚和甲醛的缩聚反应的速度较加成反应约快5倍以上,因此,首先主要生成二酚基甲烷

→

若甲醛和苯酚的摩尔比数大于1时,则在酸性介质的条件下,反应就难以控制,最终会得到网状结构的固体树脂。

强酸催化下的反应历程

合成酚醛树脂的条件及影响因素

1、官能度的影响

2、上取代基的影响

3、摩尔比的影响。

4、剂性质的影响

5、

5、pH值的影响

酚醛树脂的固化

A、热固性树脂转变为体型高聚物的速度:从A阶转为C阶时的速度;

热固性树脂固化的总速度由下列两个阶段反应速度组成:

①A阶树脂凝胶化转变为B阶状态的速度为凝胶速度;

②转变为最终坚硬而不溶、不溶状态(C阶)的速度为固化速度。

热固性酚醛树脂可以在加热条件下固化,也可以在酸性条件下固化

B、热塑形树脂固化:固化剂一般为六次甲基四胺---固话快速、制备稳定便利、固化时不放水电性能好

酚醛树脂的改性 *

A改性的目的:主要是改进它的脆性或其物理性能,提高它对增强材料的粘结性能、耐潮湿性能、耐温性能。

B、改性一般可通过下列途径:1、封锁酚羟基酚羟基容易吸水,使产品电性能和机械性能下降;酚羟基易在热或紫外线作用下生成醌等物质,造成颜色的不均匀变深。2、引进其他组分

酚醛树脂的具体改性方法:聚乙烯醇缩醛改性酚醛树脂/环氧改性酚醛树脂/有机硅改性酚醛树脂/硼改性酚醛树脂/二甲苯改性酚醛树脂/二苯醚甲醛树脂/芳烷基醚甲醛树脂

酚醛树脂的基本性能

①原料价格便宜,生产工艺简单而成熟,制造及加工设备投资少,成型加工容易;

②树脂既可混入无机填料或有机填料做成模塑料,也可浸渍织物制层压制品,还可以发泡;

③制品尺寸稳定;④耐热、耐燃,可自灭,电绝缘性能好,但耐电弧性差;

⑤化学稳定性好,耐酸性强,但不耐碱。

第四章、其他类型的热固性树脂

A、呋喃树脂:呋喃树脂是由糠醛或糠醇为原料单体,或者与其他单体进行缩聚反应而得的一类聚合物的总称。在呋喃树脂的大分子链中都含有呋喃环。

特性:耐蚀性、耐热性/原料来源广泛/生产工艺简单/树脂化过程难于控制/固化速度较慢,/脆性大、粘结性差/固化速度慢所带来的施工工艺性

分类:(1)糠醛丙酮树脂

(2)糠醇树脂:

呋喃型树脂的固化:糠酮和糠醇这类呋喃型树脂固化时必须用酸类作为固化剂,其固化速度取决于温度以及酸的活度和用量。硫酸或对甲苯磺酸可使树脂室温固化,弱酸如苯酐、顺酐以及磷酸在室温时不会引起固化,甚至也不会使树脂粘度增加,但当在95~2000C时几个小时后可固化,这类树脂的固化速度较慢,但固化时无小分子物质释出,可低压成型。有机硅树脂:有机硅树脂是主链含有硅氧键,侧基为有机基团的高分子聚合物,它可1、按相对分子质量的大小分为低相对分子质量的有机硅聚合物,这是一种液体状的硅油;2、高相对分子质量的弹性体硅橡胶;3、以及中等相对分子质量的热固性的硅树脂等。

硅化合物与碳化合物的区别***

(1)硅与其他元素化合时比碳具有更大的正电性,因此与氧的反应极强;

(2)碳与氧能以双键结合成羰基,而硅与氧间则不能以双键相连接;

(3)两个碳原子间能以单键、双键或叁键相结合,但两个硅原子间却只能以单键相连接;(4)硅与硅原子间键能甚低,只能形成短链,一般最多只能得到14个硅原子化合物;(5)硅与其他元素(氢、卤素、氮、硫)的化合物与同样的碳化物相比,极易发生水解反应。这一反应是合成有机硅聚合物的基础。

有机硅树脂常用甲基氯硅烷和苯基氯硅烷这类具有可以水解的活泼基团的有机硅单

体经缩聚反应而得,这类有机硅单体可由通式R

n SiX

4-n

来表示,其中X为Cl或OR/,R为烷基

或芳基,工业上主要用烷基、苯基氯硅烷(如RSiCl

3,R

2

SiCl

2

,R

3

SiCl)及取代正硅酸酯[如

R n Si(OR/)、R

2

Si(OR/)

2

、R

3

SiOR/]作原料,当后者R为乙烯基取代时,在玻璃纤维工业上被

广泛用作表面处理剂,即硅烷类偶联剂或配制成浸润剂。

有机硅树脂的合成及固化

选用不同的官能团的有机硅单体有机硅油、线型有机硅橡胶、体型热固性的有机硅树脂。有机硅树脂是由双官能团和三官能团的单体共水解缩聚而得。在制备有机硅树脂时,一般有机基团与硅原子(R/Si)的比值在1~2之间,R/Si的比值增大,则固化后的树脂的硬度降低而韧性提高。

有机硅树脂的合成 (常压搪瓷釜)

(1)甲基和苯基氯硅烷混合物与一定比例的甲苯配成溶液放入釜内,

(2)循环水冷却和均匀搅拌的条件下滴加丁醇和水混合液水解缩聚反应。

(3)分出树脂相,用水洗去游离酸,蒸去部分溶剂一定固体含量的有机硅树脂,

(4)所得的树脂的相对分子质量较低,不能直接使用,再在120~200o C进行缩聚反应,(5)用甲苯稀释成低粘度的液体树脂使用。

固化条件:A固化温度高(200~250o C),B固化剂为三乙醇胺或它和过氧化二苯甲酰的混合物,C固化时间较长。

脲醛树脂:

由甲醛和尿素合成的热固性树脂称为脲甲醛树脂,又称脲醛树脂。常将脲醛树脂以及三聚氰胺甲醛树脂等这一类树脂称作氨基树脂。由氨基树脂形成的塑料又称氨基塑料。

影响脲醛树脂合成的因素:尿素与甲醛的投料配比 /反应介质的酸碱性(pH值)/反应温度/甲醛水溶液的浓度及纯度

脲醛树脂的固化 :脲醛树脂的固化过程实际上是树脂分子链通过其活性基团(羟甲基及氮原子上的活泼氢)继续进行缩聚反应的结果,例如分子链中的羟甲基与另一分子链中氮原子上的活泼氢反应,形成次甲基键

三聚氰胺甲醛树脂

三聚氰胺甲醛树脂是由三聚氰胺和甲醛缩聚而成的热固性树脂

在弱碱性的条件下,三聚氰胺与甲醛(在水溶液中)反应生成不同羟甲基化程度的羟甲基三聚氰胺,羟甲基化的程度取决于甲醛与三聚氰胺的摩尔比。若1mol三聚氰胺和3mol温热的甲醛水溶液反应,直至形成溶液,并快速冷却,则得到结晶的三羟甲基三聚氰胺:

三聚氰胺甲醛树脂的固化

一般认为,羟甲基三聚氰胺缩聚时其三氮杂苯环仍保留,缩聚反应主要通过不同三聚氰胺上的羟甲基之间或羟甲基与另一个三聚氰胺分子中氨基上的活泼氢之间进行,它们可分别通过甲醚键或次甲基键连接起来。

三聚氰胺甲醛树脂的应用

压塑料用树脂/粘合剂用树脂/层压用树脂

第五章热塑性树脂

热塑性树脂按其使用范围,通常可分为通用型和工程型两大类,

(1)通用塑料:仅能作为非结构材料使用,产量大、价格低,但性能一般,主要品种有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯等;

(2)工程塑料:可作为结构材料,产量较小,价格较高,通常在特殊的环境中使用。一般具有优良的机械性能、耐磨性和尺寸稳定性、电性能、耐热性和耐腐蚀性能等,主要品种有聚酰胺、聚甲醛、聚苯醚、聚酯和聚碳酸酯等。

PE,PP,PVC,PS 四大通用树脂

主要内容:

聚烯烃树脂 (Polyolefin)/氟树脂 (Fluoro-resin)/聚酰胺树脂(尼龙) [Polyamide (nylon)]/聚酯树脂(涤纶) (Polyester)/聚甲醛树脂 (polyformaldehyde)/聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(Acrylonitrile-butadiene-styrene, ABS)

A、聚烯烃树脂

1、分子中具有一个碳碳双键的开链不饱和烃叫烯烃。

2、分子中只含有碳和氢两种元素的有机化合物叫做碳氢化合物,简称烃。

3、聚乙烯(polyethylene)

制造方法有高压法、中压法、低压法和辐射聚合法等,目前工业上多用密度大小来标

志其类别。

一般工业上生产的聚乙烯约每15~20个碳原子中有一个甲基。此外,还会由于链转移反应会产生长支链.在分子链上也会有很少数的氧原子。

超高分子量聚乙烯(PE)—可作为工程塑料

在300~ 600万之间,更长分子链(更高的分子量)按ASTM定义现有的 UHMWPE品级的 M

W

赋予UHMWPE的主要优势在于韧性、耐磨性和抗应力开裂性,

聚丙稀(PP)

(1)较好的耐热性,热变形温度为90~105℃。其强度和刚性均超过聚乙烯,尤其具有突出的耐弯曲疲劳性能,缺点是蠕变比聚酰胺和聚氯乙烯要大得多。(2)非极性高聚物,有优良的电性能,更兼具优良的耐热性,故在电器工业上有广泛的应用。还有良好的化学稳定性,在室温下几乎耐所有的无机酸和有机酸,耐碱性也很突出,但对强氧化性的酸易受侵蚀。由于聚丙烯大分子链中的叔碳原子对氧的侵蚀非常敏感,在光、热和空气中的氧作用下容易老化,一般常将抗氧化剂与紫外光稳定剂并用,使之起到协同效应作用,以抑止老化过程。(3)聚丙烯用玻璃纤维或碳黑增强后可明显改善其机械强度和大气老化性能

聚氯乙烯[PVC]

聚氯乙烯的聚合方法

本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和乳液聚合四种,目前主要采用后面两种方法生产。

工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构,故无明显的熔点,约在80℃左右开始软化,其一般为10万至20万左右,相应的一般为4.5万至6.4万之间

特性:

(1)硬质聚氯乙烯产品末添加增塑剂时具有良好的机械性能、耐候性和阻燃性,用玻璃纤维增强后的聚氯乙烯其强度和刚度可增加2~3倍。软质聚氯乙烯添加了增塑剂后抗拉强度、硬度等则会降低,但伸长率、弹性等增加。主要用于生产塑料薄膜、人造革等日常用品。(2)聚氯乙烯有较高的化学稳定性。耐酸、耐眩的性能良好,并耐大多数油类、脂肪和醇类的侵蚀,但不耐芳烃类、酮类、酯类的侵蚀。环己酮、四氢吱喃、二氯乙烷和硝基苯则是它的溶剂。(3)聚氯乙烯在室温下是稳定的,但温度超过100℃导致释出氯化氢,使聚合物颜色变深,为了改善其热稳定性,在进一步加工过程中都要加入稳定剂。常用的稳定剂有无机金属盐(特别是铅盐和钡盐)、金属皂(特别是钡、钙、铅、镁、锌等的皂)、环氧化合物和金属络合物等。

聚苯乙烯(PS)

聚合方法有本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和乳液聚合四种,目前用后两种方法生产以及新发展的连续本体聚合法生产。

特性:

(1)工业上生产的聚苯乙烯性能因生产方法而异,如上述的连续本体聚合的产品由于不含有乳化剂、引发剂等杂质,其电性能比乳液聚合的优良。(2)聚苯乙烯与聚乙烯一样,同为合成材料中电性能最为优异的材料,且其吸水性极小(在水中浸300h以上其吸水率仅为0.05%),在高频电绝缘方面应用广泛。(3)聚苯乙烯的机械性能随温度的下降而增加,也随相对分子质量的增加而增加。硬度与耐热性能则与相对分子质量的大小无关。但聚苯乙烯耐热性差(<80℃),冲击强度较低(性较脆),耐磨性也较差,这些缺点使它在用途范围上大受限制。上述这些缺点可通过与其他单体的共聚改性,或制成具有高结晶度的等规聚苯乙烯予以改进。

教育心理学重点知识总结完整版

1、教育心理学:是一门研究学校情景中学与教的基本心理规律的科学。是应用心理学的一 种,是心理学与应用学的交叉学科。 2、研究内容:五要素三过程 3、教育心理学的作用:帮助教师准确的研究问题;为实际教学提供科学的理论指导;帮助 教师预测并干预学生;帮助教师结合实际教学进行研究。 4、教育心理学对教育实践具有描述、解释、预测、控制的作用。 5、教育心理学的发展概况:初创时期、发展时期、成熟时期、完善时期。 6、布鲁纳在1994年美国教育研究会的专题报告中总结了教育心理学的研究成果,主要表 现在:主动性研究、反思性研究、合作性研究、社会文化研究。 7、心理发展:指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理 变化。 8、学生心理发展的四个基本特征:连续性与阶段性、定向性与顺序性、不平衡性、差异性。 9、青少年心理发展的阶段特征:(1)少年期:初中阶段,学生具有半成熟半幼稚的特点, 抽象逻辑思维已占主导地位,并出现反省思维;(2)青年初期:抽象逻辑思维从“经验型”向“理论性”转化,开始出现辩证思维 10、学习准备:指学生原有的知识水平或心理发展水平对新的学习的适应性。 11、关键期:个体早期生命中一个比较短暂的时期,在此期间,个体对某种刺激特别敏感,过了这一时期,同样的刺激对之影响很小或没有影响。 12、2岁时口头语言关键期。4岁是形状知觉形成关键期,4-5岁是学习书面语言关键期。 13、瑞士心理学家皮亚杰的认知阶段发展理论: 感知运动(0-2)前运算阶段(2-7)具体运算阶段(7-11)具有了抽象概念,思维可以逆转,能够进行逻辑推理形式运算阶段(11-15)具备了可逆思维 14、最近发展区:前苏联维果斯基认为儿童有两种发展水平:一是儿童现有水平,二是即将达到的发展水平,这两种水平之间的差异就是最近发展区。 15、人格:又称个性。是指决定个体外显行为和内隐行为并使其与他人的行为有稳定区别的综合心理特征。 16、埃里克森的人格发展阶段理论:基本的信任感对基本的不信任感(0-1.5)自主敢对羞耻感与怀疑(2-3)主动敢对内疚感(4-5)勤奋敢对自卑感(6-11)自我同一性对角色混乱(12-18) 17、影响人格发展的社会因素:家庭教养模式、学校教育、同辈群体。 18、自我意识:指个体对自己以及自己与周围事物关系的意识。包括三种成分:自我认识、自我体验、自我监控。 19、个体自我意识的发展经历了生理自我(3岁)到社会自我到心理自我的过程。 20、自我意识是个体对自己的认识和态度,是人格的重要组成部分,是把人格各部分整合和统一起来的核心力量。 21、学生间的认知方式的差异表现在:场独立与场依存(威特金)、沉思型与冲动型、辐合型与发散性。 22、世界上著名的智力量表:斯坦福-比纳量表(智力年龄/实际年龄*100)。 23、性格:指个体在生活中形成的对现实的稳固态度和与之相适应的行为方式。 24、性格的个别差异表现在:性格的特征差异和性格的类型差异(外倾型与内倾型、独立性与顺存性)。 25、学习的实质:(1)学习表现为行为或行为潜能的变化(2)学习所引起的行为或行为潜能的变化是相对持久的(3)学习是由反复经验而引起的 26、人类学习和动物学习的区别:(1)人类学习除了要获得个体的行为经验外,还要掌握人

2020年南京工业大学有机化学期末试卷

一:命名下列化合物或写出其结构:(10) C H 3C H 3CH 3 1 NH CH 3 O CH 3 2 CH 3 O 3 CH 3 SO 3H CH 3 C H 3Br 5 CHCH 2COOH CH 3 CH 3 OH NO 2 H OH CH 3 3 Br CH 3 8 O COOH 9 10. CH 3 二:完成下列反应(30 ) CH 3CH 2C= CH 2 CH 3 Br + 2, Cl 2 高温 OCH 2CH 3

+ 5, KM nO4 H2C C H C H3 (CH 3 ) 2 CHCHCH 3 OH NaOH 3 CH 2 CHCH(CH 3 ) 2 Cl 稀 (2)水 9,CH3CH2CH2CHO NaOH 4 10 O Cl+OH (CH3)2CHCHO Br2C2H 5 OH 干HCl 11. CH3 12+KM nO4 + O +2Br2 13 NH O KOH CH3CH2OH CH3CHBrCH3 14 NaNO2, HCl NH2 0-5℃ OH 15.

三:排序(10 ) 1.将下列化合物对亲电取代反应的容易程度排列成序 OH CHO Br 2.比较下列醇与卢卡氏试剂反应的相对速率的大小 CH 2OH CH 3 C H 33 OH C H 3CH 3 3.将下列化合物中羰基与同一亲核试剂加成反应的活性大小排列成序 C H 3CHO C H 3CHO CH 3 C H 3CH 3 O 4.比较下列羧酸的酸性 COOH COOH COOH COOH 3H NO 2 Cl 5. 比较下列卤代烃按S N 2反应的速度大小 CH 3CH 2CH 2CH 2Br (CH 3)3C Br CH 3CH 2CHBr CH 3 四、区别下列各组化合物:(6) 1 C H 3CH 3 CH C H 3C H 3CH 3 2 苯甲醛 苯甲酮 3-己酮 五 用化学方法分离下列各组化合物(6) OH CH 2OH 1 2 乙醚 乙烷 六 用指定的原料合成下列各化合物(小分子试剂任选)(20) 1.以丙烯为主要原料合成1-氯-2,3-二溴丙烷

《幼儿教育心理学》知识点总结

知识点总结 第一章绪论 一.幼儿教育心理学是——幼儿教育学与幼儿心理学的交叉学科★ 二.幼儿教育心理学是教育心理学的基础上形成与发展的。 三.西方第一本以“教育心理学”命名的专著是1903年美国的心理学家桑代克出版的《教育心理学》 四.1913-1914年,他又将书发展成三大卷《教育心理学大纲》,这一著作标志着作为独立学科的教育心理学 的产生。提出了“学习个别差异理论” 五.游戏是幼儿学习的基本方式。好奇心、兴趣是激发幼儿学习的主要动力 六.幼儿教育心理学的研究内容:行为主义-教学控制、认知主义、构建主义 七.幼儿教育心理学以心理学为基础,研究幼儿学习和有效教学的各种问题的学科 八.幼儿教育心理学的三大变量★:幼儿学习者、幼儿教育者、环境与教学 九.幼儿教育心理学的发展历程★ (一)萌芽期1700s-1940s/1950s 1.法国-卢梭《爱弥儿》——“儿童宪章和儿童权利宣言” 2.德国-福禄贝尔——最早研究幼儿心理的先驱者之一;1840年第一所幼儿园;为幼儿专门设计了一 套玩具“恩物”;“游戏是幼儿园教育活动的基本形式” 3.意大利-蒙台梭利——“儿童之家”;《吸收性心智》;“蒙台梭利教学法” (二)初创期1960s-1980s (选)★ 1.直接教学方案——贝雷特、英格曼(行为主义)——早期补偿教育 2.认知主义教育方案——“奥苏贝尔方案” 3.建构主义教育方案——凯米.德芙里斯、海伊.斯科普 (三)发展期1980s-现在 第二章学习理论 一、美国,华生《行为主义者心目中的心理学》,标志着行为主义 ....心理学的正式诞生 二、斯金纳的最大贡献是提出了操作性条件作用原理、程序教学与机器教学 第三章幼儿学习心理概述 一. 1.学习是由练习带来的经验而产生的 2.学习需要过程 3.幼儿行为的变化并非必然意味着学习的发生 二.使幼儿因经验而引起的思维、行为、能力和心理倾向等持久而深刻的变化。这些变化不是因成 熟或是某种原因而导致的暂时性的改变 三.脑科学研究表明,有“学习关键期”。1岁儿童能学会辨认物体的数量、大小、形状、颜色和方位。2-3 岁是个体口头语言发展的关键期。4-6岁是儿童图像视觉辨认、形状知觉形成的最佳期。5-5岁半是掌握数概念的最佳年龄。5-6岁是儿童词汇能力发展最快的时期。 四.脑功能的单侧优势可以影响儿童的个性和学习方式 五.美国的斯佩里提出:左半球是进行抽象和逻辑思维的中枢,右半球是处理表象,进行了具体思维、形象 思维和创造性思维的中枢 六.幼儿的学习障碍:1.学习困难 2.多动症 七.学习困难:儿童智力正常,但因各类精神卫生问题引起学业失败

学前心理学具体知识点整理

《学前心理学》具体知识点整理 1.1882年,德国生理学家和心理学家普莱尔的《儿童的心理》,标志着科学的儿童心理学的诞生。 2.研究学前儿童心理的基本原则:客观性原则、发展性原则、教育性原则。3.学前儿童心理研究的类型以研究实践为标准,可以分为纵向研究和横断研究;以研究范围为标准,可以分为整体研究和分析研究;以研究课题为标准,可以分为差异研究、相关研究和因果研究。双生子研究的目的在于研究影响儿童心理发展的因素,说明遗传和环境在儿童心理发展中的作用,如格塞尔的双生子爬梯试验。跨文化研究的目的在于研究不同社会文化背景对儿童心理发展的影响。早期隔离或剥夺试验,是研究环境对心理发展作用的方法之一。 4.观察法是研究学前儿童的基本方法。日记发或传记法是一种长期而全面地观察。 5.实验室试验法在研究出生头几个月的婴儿时广泛运用,如吉布森为研婴儿的深度知觉设计的视崖实验。 6.作品分析法是通过分析儿童的作品(如手工、图画等)去了解儿童的心理。如“绘人测验”。 7.婴儿期是儿童心理开始发生和心理活动开始萌芽的阶段,也是儿童心理发展最为迅速,心理特征变化最大的时期。先学前期是真正形成人类心理特点的时期,是各种心理活动发展齐全的时期,是儿童心理发展过程中的第一个转折期,又有人称作第一个反抗期或危机期。幼儿期是心理活动系统的奠基时期,是个性形成的最初阶段。 8.新生儿(0-1个月)的一切活动都是围绕着适应新生活而展开的,柔弱、娇嫩是新生儿解剖生理上的特点,他们依靠各种无条件反射来适应新生活。如:吮吸反射、觅食反射、怀抱反射、抓握反射(达尔文反射)、眨眼反射等等。9.条件反射的出现就是心理的发生。最早出现的自然条件反射,是对喂奶姿势的吮吸反射。 10.视觉和听觉的集中,是注意发生的标志。 11.4-5个月,手眼协调动作发生了,它是用手的动作区有目的的认识世界和摆弄物体的萌芽,是儿童的收成为认识器官和劳动器官的开端。眼手(视触)协调的出现的主要标志是伸手能够抓住东西。 12.5-6个月的孩子开始认生。6-12个月,五指分工出现。 13.母子之间的交往,是婴儿心理发展的首要条件。新生儿末期,明显的交往行为——“天真活跃反应”出现了。 14.人类特有的语言、想象和思维活动,是在2岁左右形成的。 15.4-5岁是坚持性行为发展最为迅速的时期。大约2岁左右,孩子出现自我意识的萌芽,其突出的表现在独立行动的愿望很强烈。 16.感知觉是人生最早出现的认识过程,2岁以前儿童依靠感知觉认识世界。学前儿童感知觉的发展主要表现在分析综合水平的提高和感知过程主动性的增强上。 17.学前儿童视觉的发展主要表现在两个方面:视觉敏度的发展和颜色视觉的发展。新生儿相当于具有20/150的视力,也就是说新生儿在20英尺处才能看到视

南京工业大学有机化学期末试卷3

一.命名或写出结构式(12题×1分=12分): CH 3CH 2CH(CH 3)CHCH 2CH 2CH 3 CH(CH 3)2 CH 3 OH COCH 3 H 2C H 3C C COOCH 3 NOH SO 3H NO 2 O O O C H 2N H 3C H NH O C CH 3CH 3 O N O C H CH 2 H 2 C Cl 二、填空(每个空格填一个答案)(28分) 1、 ( ) ( ) ( ) ( ) H 3O+ CH 3CH 2CH 2CN SOCl 2 (CH 3)2NH LiAlH 4

2、 LiAlH 4CH 3CH 2CH 2CHO HCN OH-稀NaHSO 3 NHNH 2NO 2 O 2N Zn-Hg,HCl 干HOCH 2CH 2OH Cl H ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 4、 ( ) ( ) ( ) NH O O NaOH KOH BrCH 2COOCH 2CH 3 OH-O H 2 NaOH/H 2O Cl HNO 3,H 2SO 4 5 Cl Zn, HOAc 6 O 3 H 2O (1)(1) CH 3I N Ag 2O 7

8 H 2O, H (1)B 2H 6(2)H 2O 2, NaOH NaOH Cl OH CH 3OH 9 2 NO 2 Br Fe/HCl Br 2 /H 2 O (CH 3 CO) 2 O 稀盐酸 10 三、用化学方法区别下列各组化合物(10分) A) CH 3(CH 2)3NH 2 B) (CH 3CH 2CH 2)2NH C) (CH 3CH 2)3N 1. A) CH 3CH 2CH 2CH 2Br B) CH 3CHBrCH 2CH 3 C) (CH 3)3CBr 2. 四、简要回答问题(10分) 1.写出下述反应的机理: CH 2OH H ++

教育心理学知识点整理

教育心理学 第一单元研究对象与内容 五要素三内容 五要素:学生(谁);教师(谁);教学内容(讲授什么);教学媒体(通过什么);教学环境(在…下)三要素:学习过程教学内容评价、反思过程 第二单元教育心理学的发展史 一、初创时期(20世纪20年代以前) 1、裴斯泰洛齐(瑞士)第一次提出“教育教学的心理化”之思想。 2、赫尔巴特(德国)把教学理论的研究建立在科学基础上,此科学基础即心理学。 3、乌申斯基(俄国) 1868年《人是教育的对象》“俄罗斯教育心理学奠基人” 4、卡普捷列夫(俄国)1877年《教育心理学》——世界上最早以“教育心理学”命名之著作5、桑代克(美国) 1903年出版《教育心理学》——西方第一本以“教育心理学”命名的专著。 1913-1914年,该书扩为三卷本,所以,桑代克被称为“教育心理学之父”。 二、发展时期(20年代-50年代末) 20年代-30年代:西方教育心理学吸取了儿童心理和心理测验方面的成果。 40年代:弗洛伊德的理论广为流传 50年代:程序教学和教学机器兴起 1908年代,房东岳翻译了日本小原又一的《教育实用心理学》;1924年,廖世承编写了我国第一本《教育心理学》。 三、成熟时期(60年代-70年代末) 60年代:布鲁纳——发起课程改革运动;罗杰斯——人体主义思潮,罗杰斯提出“以学生为中心”。 70年代:奥苏伯(贝)尔(Ausubel)——有意义学习;加涅——对人类的学习进行了系统分类;计算机辅助学习(CAI)受到了人们的重视。 四、完善时期(20世纪80年代以后) 1994年【美】布鲁纳总结了教育心理学80年代以来的成果:主动性研究;反思性研究;合作性研究;社会文化研究 第三单元教育心理学研究原则和方法 研究原则:客观性原则;发展性原则;理论联系实际原则 研究方法: (一)观察法(look):在自然条件下,对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察,从中发现心理现象产生和发展的规律性,这种方法叫观察法或自然观察法。(例:出水香炉) (二)实验法:在控制的条件下,对某种心理现象进行观察的方法叫实验法。 实验室试验:借助专门的实验设备,在对实验条件严加控制的情况下进行。 自然实验:又称现场试验,试验在正常情况下进行。 (三)心理测验法:用一套预先经过标准化的问题(量表)来测量某种心理品质的方法。 (四)调查法:就某个或某些问题要求许多被调查者回答以对某一心理现象进行研究的方法。 书面调查:又称问卷法 口头调查:又称访谈法 第二章学生的心理发展与教育 第一单元学生的心理发展概述 心理发展:个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理变化。 Life-span 生命全程发展 个体心理发展的一般特征: ①连续性与阶段性(量变&质变) (1)胎儿期(-10个月~0岁) (2)新生儿(0岁~1个月) (3)乳儿期(1个月~1岁) (4)婴儿期(1-3岁) (5)幼儿期(3-6岁) (6)童年期(6-12岁) (7)少年期(12-15岁) (8)青年期(15-18岁) (9)成年期(18-25/35岁) (10)中年期(25/35-50/60岁) (11)老年期(50/60-入土) ②定向性与顺序性(不可逆&不可逾越) ★③不平衡性(关键期-CP:个体发展过程中环境起最大作用的时期) 康拉德?洛(劳)伦兹(Konrad Lorenz)提出关键期(印刻印象) ④差异性(于予与何诛?) 第二单元心理发展理论 ★★★皮亚杰“认知发展理论” 艾里克森“人格发展八阶段论”(常出选择) 维果斯基的“最优发展区”(常出名词解释) 1、皮亚杰的“发生认知论”(或认知发展阶段论) 同化:质没变,量变 顺应:质变量也变 ①感知运动阶段(0~2岁)【嘴的吮吸,手的抚弄】 ②前运算阶段(2~7岁)【泛灵论、不可逆性、我

教师考编教育心理学知识点总结(精心整理)

第一章教育心理学概述 第一节基本内涵 研究对象&内容:教育心理学是研究教育教学情境中学与教的基本心理规律的科学。是应用心理学的一种,同时又是教育学和心理学的交叉学科。学习心理是教育心理学的核心。 教育心理学的作用:对教育实践具有描述、解释、预测和控制的作用。具体来说包括: a.帮助教师准确的了解问题; b.为实际教学提供科学的理论指导; c.帮助教师预测并干预学生的行为; d.帮助教师结合实际教学进行教育研究。 第二节发展 一、初创时期(20世纪20年代以前) 世界上第一本以“教育心理学”命名的书是1877年出版的卡普捷列夫的《教育心理学》。 1903年,桑代克出版《教育心理学》该书奠定了教育心理学发展的基础,西方教育心理学的名称和体系由此确立,教育心理学由此成为一门独立的学科,桑代克也因此被称为“教育心理学之父”。 二、发展时期(20世纪20年代到50年代末) 1924年,廖世承编写了我国第一本《教育心理学》教科书。 三、成熟时期:学科体系基本形成(20世纪60年代至70年代末) 四、完善时期(20世纪80年代以后) 第三节研究方法 教育心理学的研究要遵循客观性、系统性、教育性、理论联系实际等原则,常用的研究方法有以下几种:实验法、观察法、调查法、个案法、教育经验总结法。 第二章心理发展及个别差异 第一节心理发展概述 一、个体心理发展 心理发展是指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理变化。 ★★(一)个体心理发展的一般特征……简答题 1. 连续性与阶段性。 2. 定向性与顺序性。 3. 不平衡性。关键期:个体发展过程中环境影响能起最大作用的时期。(劳伦兹首先 提出了关键期的概念) 4. 差异性。 (二)中小学生心理发展的阶段……填空题 1.童年期。 2.少年期。也被称为“危险期”或“心理断乳期”。……填空题 3.青年初期。 二、心理发展的理论 ★(一)皮亚杰认知发展阶段论

教师招聘心理学知识点汇总

教师招聘心理学知识点汇总

第一章心理学的研究对象和意义 一、心理活动 1.心理学定义:研究心理现象及其发展规律的科学 心理学科的性质:心理学是一门介于自然学科和社会学科之间的交叉学科。 2.心理现象及其结构 心理现象包括心理过程和个性心理两个方面。 ○1.心理过程 (1)认识过程:包括感觉、知觉、记忆、想象、思维等。 (2)情感过程:喜爱、快乐、满意、忧愁、悲哀、憎恨等现象。 (3)意志过程:动机、目的、行动等。 ○2个性心理 (1)个性心理倾向性,包括兴趣与爱好、需要与动机、信念与理想、世界观等。 (2)个性心理特征指性格、能力等。 心理学是研究人心理现象发生发展规律的科学。 3.教师学习心理学的意义 理论意义:○1心理学的研究成果为马克思主义认识论和辩证法提供科学依据 ○2对邻近的社会科学有一定的理论意义 实践意义:○1有助于理解和解释学生的心理现象和行为,更好地完成教育工作 ○2有助于运用心理学原理,指导和开展当代教育改革 ○3有助于教师判断学生的心理健康,有效的开展心理影厂的调试工作 ○4有助于教师依据心理学知识进行自我教育 二心理的实质 1.心理是脑的机能: (1) 神经系统的结构心理是脑的机能,脑是心理的器官。 神经系统是心理活动的主要物质基础。 脑的反射活动是人心理活动的基础,人的行为是由反射组成的。 神经活动的基本过程是兴奋和抑制。 神经活动的基本规律包括:(1)兴奋和抑制的扩散与集中 (2)兴奋和抑制的相互诱导 (2)神经系统的活动方式 无条件反射:是先天的,即所谓无意识的本能行为 条件反射又称信号反射,是后天经过学习才能得到的反射,即所谓有意识学习才能得到的知识技能、经验

高等教育心理学知识点整理精编版

高等教育心理学知识点 整理 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

《高等教育心理学》知识点整理总结 一、单项选择题 1.教育心理学是教育学与心理学的交叉学科。 2.构造主义者认为心理是由不同的元素构成,代表人物是冯特(实验法)。 3.机能主义者认为心理学应研究心理的功能、机能,代表人物:詹姆斯(意识 流)。 4.行为主义者认为心理学应研究可观察、可操作的行为,强调S-R联结。 5.完形主义者(格式塔)认为心理是一个完形,整体大于部分之和。 6.佛罗伊德提出了本我、自我、超我。 7.1903年,桑代克出版了《教育心理学》,标志着科学的教育心理学诞生。 8.教师职业角色意识形成的过程:角色认知阶段、角色认同阶段、角色信念阶 段。 9.教师对学生的(期望)会使学生朝向期望的方向去发展。 10.学习分为:知识的学习、技能的学习、行为规范的学习。 11.根据新知识与原有认知结构的关系把学习分为:下位学习、上位学 习、并列结合学习。 12.尝试-错误学习理论的基本规律:效果律、练习律、准备律。 13.知识学习的三个过程:知识获取、知识保持、提取和应用。 14.桑代克用“形状直觉”理论支持了相同元素说。 15.柯勒用“纸下觅食”实验支持了关系转换说,批判了相同元素说。 16.贾德用“水下打靶”实验支持了经验泛化说。 17.知识的分类:陈述性知识(表征方式为命题、命题网络、图式)和程 序性知识(表征方式为产生式)

18.知识的获得:知识的直观、知识的概括。 19.重复、抄写、画线、记笔记属于复述认知策略;口诀记忆法、谐音记 忆法、做笔记属于精细加工策略;列提纲、画图属于组织策略。 20.记忆按内容分为五种:形象、情景、语词逻辑、动作记忆;按时间长 短分为:感觉记忆、短时记忆(容量为7+-2个组块)、长时记忆。 21.创造性的基本特征是发散思维,即求异思维。 22.皮亚杰用“三山实验”说明了幼儿自我中心阶段。 23.态度的结构:认知成分、情感成分、行为成分。 24.态度与品德学习的一般过程:依存——认同——内化。 25.维果斯基提出了最近发展区。 26.刺激控制教学模式基于强化理论;科学探究教学模式基于认知发展学 习理论;现行组织者教学模式基于有意义接受学习理论。 27.服从与从众的区别在于是否为压迫性的。 二、名词解释题 1.学习:就是人和动物所共有的,凭借经验而形成的相对持久,稳定的行为和行为潜能的变化。 2.人格:又叫个性是在先天遗传素质的基础上通过与后天环境相互作用,而形成的相对稳定的,独特的心理行为模式。 3.态度:是通过学习而形成的,影响个人的行为选择的内部准备状态或反应的倾向性。 4.从众: 在群体压力之下,个体放弃原有的观点和行为和群众保持一致的现象。 5.记忆: 过去经验在人脑中的反应。 6.心理学: 研究人的心理,行为,规律的学科。

南京工业大学有机化学1

一、根据结构式命名或写出下列化合物的结构式(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 二、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 下列各组化合物不属于同分异构体的是(A)。 A. 乙醇和乙醚 B. 环丙烷和丙烯 C. 环戊烯和戊炔 D. 1,3-丁二烯和丁炔 2. 下列化合物中若按S N1反应,反应速度最快的是( D ) A. 1-溴丁烷 B. 2-溴丁烷 C. 2-甲基-2-溴丁烷 D. 2-甲基-3-溴丁烷 3. 下述卤代烃中发生S N2反应速度最快的是( C )。

4. 下列化合物中不属于Lewis酸的是(A)。 A. 硫酸 B. 三氯化铝 C. 三氟化硼 D. 氯化锌 5. 下列化合物中与硝酸银溶液作用最快的是(A)。 A. 氯化苄 B. 氯苯 C. 溴苯 D. 氯乙烯 6. 化合物HOOCCH(OH)CH(OH)COOH中含有手性碳原子个数为( B )。 A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 7. 下列化合物硝化反应速度最快的是( C )。 A. 硝基苯 B. 氯苯 C. 甲苯 D. 苯 8. 用卢卡氏试剂可鉴别下列哪组化合物?(A) A. 叔丁醇与丙醇 B. 苯与甲苯 C. 环己烷与己烯 D. 乙烯与乙炔 9. 能与2,4-二硝基苯肼反应生成黄色沉淀,但不能发生银镜反应和碘仿反应的是( D )。 A. 丁醛 B. 2-丁醇 C. 2-丁酮 D. 3-戊酮 10. 甲苯与氯气在光照下进行反应的反应机理是( C )。 A. 亲电取代 B. 亲核取代 C. 自由基取代 D. 亲电加成 11. 我们常用下列哪种试纸判断重氮化反应的终点。( C ) A. PH试纸 B. 刚果红试 C. 淀粉-碘化钾试纸 D. 石磊试纸 12. 下列乙酸衍生物中最容易发生水解反应的是 ( D )。 A. 乙酸乙酯 B. 乙酸酐 C. 乙酰胺 D. 乙酰氯 13. 下列化合物中酸性最强的是( B )。 A. 苯酚 B. 氯乙酸 C. 冰醋酸 D. 对硝基苯酚 14. 下述含氮化合物中碱性最强的是(A)。 A. 甲胺 B. 苯胺 C. 乙酰胺 D. 四丁基溴化铵 15. 下述手性化合物中互为对映异构体的一组是( B )。

小学教育心理学知识点(精心整理)

第一章绪论 1:心理学:是研究人的心理现象的发生、发展和变化的过程,并在此基础上揭示人的心理活动规律的一门科学。心理学就是一门研究心理现象、揭示心理规律的科学。 2、心理对象.现象:(一)心理过程1认识过程(知)(感觉、知觉、记忆、思维、想象、注意等)2情绪过程(情)(喜、怒、哀、乐、爱、憎、惧等)3意志过程(意)(与克服困难相联系的决断和坚持等);(二)心理状态1认知状态(好奇、疑惑、沉思等)2情绪状态(淡泊、焦虑、渴求等)3意志状态(克制、犹豫、镇定等);(三)个性心理1个性倾向(需要、动机、兴趣、价值观等)2个性特征(气质、性格、能力、智力)3自我意识(自我认识、自我感受、自我体验、自我控制)。 3、心理学的研究任务:1描述和测量人的心理活动2解释和说明人的心理现象3预测和控制人的心理状态。 4、心理学研究的原则:1客观性原则2发展性原则3系统性原则4理论联系实际原则5定量与定性研究结合原则。 5、心理学的研究方法:1观察法2实验法3心理测验法4调查法5教育经验总结法6个案法7活动产品分析法 6 观察法是有目的、有计划地通过观察被试的外部表现来研究其心理活动的一种方法。 种类:(1)时间:长期观察、定期观察。(2)内容:全面观察、重点观察。(3)观察者参与性:参与性观察、非参与性观察。(4)场所:自然场所的观察、人为场所的观察。 优缺点:观察法是在日常生活条件下使用的,因而简便易行,所得的材料也比较真实的。但由于它不能严格控制条件,不易对观察的材料做出比较精确的量化分析和判断,这也是观察法的局限性。 7科学儿童心理学奠基人普莱尔《儿童心理》是观察法的典型研究。 8实验法是按研究目的控制或创设条件,以主动引起或改变被试的心理活动,从而进行研究的方法。 种类:(1)实验室实验法(2)自然实验法 9实验室实验法:指在特定的心理实验室里,借助各种仪器设备,严格控制各种条件,以研究心理的方法。 优缺点:能主动地获取所需要的心理事实,并能探究其发生的原因,而且所获取的信息也比较精确。但实验法也带有很大的人为性质,被试者在这样的情况中,意识到自己正在接受实验,就有可能降低实验结果的客观性质,如个性等问题,有很大局限性。 10控制实验的四方面?一是严格控制实验情境,尽可能排除无关变量。二是严格控制被试,实现随机取样和随机安排。三是严格控制实验刺激,使不同水平、性质、条件,按规定的方式、时间、顺序呈现。四是严格被试反应,用指导语引导反应方向和范围。 11自然实验法也叫现场实验法,在日常生活条件下,对某些条件加以适当控制或改变来研究心理的方法。 优缺点:一方面仍对实验条件有所控制,使之能继续保持实验室实验法的某些优点,能主动获取、探究原因;另一方面又适当放松控制,使之在自然状态下进行,

南京工业大学生物化学期末试题和详细答案

南京工业大学考试试题 2005级生物化学期中考试试题 一、填空题(每空1分) 1、鉴别醛糖、酮糖、核糖、糖原和淀粉可采用、和反应进行鉴别。 2、胆固醇在体内可转变为哪些活性物质______ 、____ 和______ 。 3、绝大多数水溶性维生素作为酶的辅酶或辅基成分,在物质代谢中起重要作用。泛酸的活性形式为,是酶的辅酶;维生素B6的活性形式 为,是酶的辅酶;烟酰胺(Vit PP)的活性形式为和,核黄素(Vit B2)的活性形式为和,均可作为酶的辅酶;维生素D的活性形式为,主要功能是。 4、维持DNA双螺旋结构稳定的主要因素是____ __,其次,大量存在于DNA分子中的弱作用力如_____ ,_____ 和_____ 也起一定作用。 5、tRNA分子的3’—末端的结构是____ 。 6、DNA变性后,紫外吸收______,粘度______、浮力密度______,生物活性将______。 7、在20种氨基酸中,酸性氨基酸有_________和________两种,具有羟基的氨

基酸是________和_________,能形成二硫键的氨基酸是__________。 8、氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成______色化合物,而________与茚三酮反应生成黄色化合物。 9、今有A、B、C三种蛋白质,它们的等电点分别为8.0、4.5和10.0,当在pH 8.0缓冲液中,它们在电场中电泳的情况为:甲___ __,乙___ __,丙 _____ __。 10、影响酶促反应速度的因素有____ 、____ _、___ __、___ _和 ___ _等。 二、名词解释(每题5分) 1、第二信使学说 2、增色效应与减色效应 3、蛋白质变性与沉淀 4、玻耳(Bohr)效应 5、酶的活性中心 三、问答题:(每题8分,第4题10 分) 1、写出磷脂酰甘油的通式,并指出4种磷脂酶的作用位点。 2、简述蛋白质的各级结构及主要作用力。 3、以葡萄糖为例,解释单糖溶液的变旋现象。 4、DNA双螺旋结构与蛋白质α-螺旋结构各有何特点?

心理学必考的知识点整理

第一章心理学的对象、任务和方法 (一)心理学的研究对象 1、心理学——心理学是研究人的心理现象发生、发展规律的科学。 2、心理现象——心理现象是心理学的研究对象,它是心理过程和个性心理特征的统一体。 3、心理过程——是指人的心理活动发生、发展的过程,具体而言,是指在客观事物的作用下,在一定的时间内大脑反映客观现实的过程。心理过程包括认识过程、情感过程和意志过程。 4、个性心理特征——个体身上表现出来的稳定的心理特点,包括能力、气质和性格等。 5、认识过程——是人通过感觉、知觉、记忆、想象、思维等形式反映客观事物的特性、联系或关系的过程。 6、简述认识过程、情感过程和意志过程的关系。 认识过程、情感过程和意志过程不是孤立的,它们相互联系、相互制约,是一个统一的总体。 (1)认识过程和情感过程之间的关系: ①认识过程是产生情感的基础;②情感过程也反作用于认识过程。 (2)认识过程与意志过程的关系: ①认识过程是意志活动的前提;②意志也可以影响人的认识过程。 (3)意志过程和情感过程的关系: ①人的情感对意志行动有一定的影响;②意志可以调节人的情感。 7、心理学真正成为一门独立的科学是从1879年德国哲学家和心理学家冯特在莱比锡建立心理学实验室开始的。 8、心理学的学科性质——从学科性质上看,心理学是一门与自然科学和社会科学都有关系的边缘学科。 9、简述影响人的心理活动的诸因素。 影响人的心理因素很多,概括起来有三类:①环境因素,就是周围所接触到的事物的变化;②机体因素,比如体温的高低或饥渴等等;③心理因素,即心理对心理的影响,如昨天发生的心理对今天发生的心理的影响。 10、人的心理实质:人脑是产生心理的器官,心理是人脑的机能。人脑对客观现实的反映是一种主观能动的反映。 (二)心理学研究任务和意义 1、心理学研究的任务就是要探索心理学规律。 2、心理学研究的意义 (1)理论意义:为辩证唯物主义提供科学的依据,同唯心主义做斗争;心理学的研究对邻近学科如文学、艺术、美学、管理学等等也有一定的理论意义;心理学是教育科学的理论基础之一。 (2)实践意义:根据心理活动的规律,去影响人的心理;能够更有准备地对待人的心理;使心理因素发生最佳地影响。 (三)心理学研究的原则和方法 1、心理学研究的原则 ①客观性原则,即实事求是的原则,应该具备两个条件即所研究的心理和行为应该是可以观察的,又是可以测量的。 ②发展性原则,应该将人的心理活动看成是一个变化发展的过程,研究个体在不同年龄阶段上心理的发生和发展。

南京工业大学有机化学期末试卷2

一:命名下列化合物(10) 1. F Br I Cl H 3C C O N CH 3CH 3 2 3 CH 3 NO 2 NO 2 O 2N 4 5. 6. COOCH 3 7 NH 2 HOOC 8 SO 3H 3 9. OH HO OH 10. 3 H 3C 二:完成下列反应(30) H 3C H C CH 2 H 2C H C H C CH 2 1NBS + Cl 2 光 2, CH C H 3[A g (N H 3)2]N O 3 3 O OH 4. SOCl 2CH 3OH

+ 5, KMnO4 H2C CHCH3 6 NaOH溶液 7, OH CH3CH2CHCH3 C2H5OH NaOH 8 稀 (2)水9,CH3CH2CH2CHO4 O N H2 CH3 +N a O H+Br2 10 (CH3)2CHCHO Br2CH3OH 干HCl 11. CH3 O H 2 O 12 13, NH O KOH C2H5OH CH3CHBrCH3 14 NaNO2, HCl NH 2 0-5℃ 15.

三:排序(10 ) 1.将下列化合物对亲电取代反应的容易程度排列成序 NO2Cl H CH3 2.比较下列化合物的碱性(气态条件下) 氨甲胺二甲胺 3.将下列化合物中羰基与同一亲核试剂加成反应的活性排列成序 COCH 3 CH 3CH 2 CHO CH3COCH3 4.比较下列化合物的酸性 C6H5OH CH3COOH ClCH2COOH 5.比较下列卤代烃按S N1反应的速度大小 CH 3CH 2 CH 2 CH 2 Br(CH3)3C Br CH3CH2CHBr CH 3 四、区别下列各组化合物:(6) 1 丙烷,丙烯,丙炔 22-丁醇苄醇正丙醇 五用化学方法分离下列各组化合物(10) 1.苯、苯酚 2. 2—丁醇与2—丁酮 六立体化学问题:用R/S标出下列手性碳原子的构型(4分) H3C C Cl Br C H C2H5 C3H7 2 3 3 HBr 6 H5 3

☆2010年下半年湖北高校教师岗前培训资料-《高等教育心理学》(知识点总结)

高等教育心理学(知识点总结) (老师没具体划范围,故整理了知识点)考试题型: 1、选择题 2、名词解释 3、简答题 4、论述题(或应用分析题) 一、名词 1.高等教育心理学:研究高等教育情景中学生的学与教的心理基本规律的 科学。 2.实验法:实验法是控制无关变量, 操纵自变量,以考察自变量与因变量 之间因果关系的研究方法。三类变量: 自变量,因变量,无关变量 3.最近发展区:维果斯基认为,儿童 认知能力的发展有两种水平:一是实 际发展水平,二是潜在发展水平。儿 童经过自己努力和他人帮助,可以从 现有水平达到较高水平,两种水平之 间的空间叫“最近发展区”。 4.自我同一性:就是个体对自己的身 体相貌、智力性格、自己以往状况和 现实状况、环境条件、对未来职业期 望等等方面统合起来的认识,从而作 出:“我是个什么样的人”,“我应该成 为怎么样的人”,“我会成为什么样的 人”的整合判断。 5.学习:学习是由经验或练习而导致 的行为或行为潜能的较为持久的变 化。三个方面:①学习是以行为或行 为潜能的变化为标志的;②学习引起 的行为变化时能够持久保持的;③经 验或练习时学习发生的基本途径。 6.学习的分类:①加涅的学习结果分 类;(言语信息、智慧技能、认知策略、动作技能、态度)②奥苏贝尔学习分 类(接受学习与发现学习、有意义学 习和机械学习)7.接受学习:接受学习指学生通过教 师的讲授接受现成的结论。接受学习 的特征是,要学习的全部内容或多或 少是以定论的形式呈现给学习者的, 不需要他们任何形式的独立发现。 8.发现学习:指学生通过自己独立地 探索得出结论。发现学习的特征是, 学习的主要内容未直接呈现,只呈现 有关线索或例证,学习者必须经历一 个发现的过程,独立地得出结论,找 到解决问题的答案。(根据学习进行方 式分为接受学习和发现学习) 9.有意义学习:是指利用原有知识经 验理解新学习材料的意义。即当前的 学习任务在一定意义上与学生认知结 构的有关观念适当地联系起来了。包 括三种形式:表征学习、概念学习、 命题学习。 10.机械学习:是指学习者没有理解新 学习材料的意义,新知识不能与原有 认知结构中的有关观念联系起来,只 能形成文字符号的表面联系。(根据学 习材料和原有知识的关系分机械械学 习和有意义学习) 11.操作性条件反射:操作性反射的基 本原理是:个体在某种环境中作出某 种反应,不管有没有引起这种反应的 刺激,如果之后伴随着强化物,那么 这个反应在类似环境中发生的概率就 会增加。所以,在这种条件反射中, 重要的不是反应之前的刺激,而是跟 随反应之后的刺激(强化物)。 斯金纳的操作条件反射学说: 他坚持了客观、科学的行为主义传统, 继承了桑代克的连接说,提出了对心 理学影响巨大的建立在操作性条件反 射学说基础上的学习理论,为教育心 理学作出了突出的贡献。(包括动物实 验、操作性行为与操作性条件反射、 强化原理)。强化可分为积极强化(正 强化)和消极强化(负强化)。积极强 化通过呈现某种刺激增强反应概率; 消极强化通过中止某种(讨厌的、不 愉快的)刺激来增强反应概率。强化 还可以划分为一级强化和二级强化。 一级强化物马祖人和动物的基本生理 需要,能直接起强化作用,如食物、 水、安全、温暖、性等。二级强化物 事任何一个中性刺激如果与以及强化 反复联合,它就能获得自身的强化性 质,如考试分数、好的评语、社会接 纳、微笑、奖品等。 12.观察学习:是指观察别人的行为方 式及其行为后果(受奖或受罚),并在 某种情境中作出或避免作出与之类似 的行为方式。 (四阶段:注意过程,保持过程,动作 复现过程,动机过程) 13.动机:是指发动和维持个体进行活 动并使活动朝向一定目标的内部动 力。①动机是一种内在心理历程;② 动机是人们行为的直接原因;③动机 总是指向一定的目标的。 14.成就动机:通常被认为是人们在完 成任务时力求获得成功的内部动因。 即一个人对自己认为重要的、有价值 的事情愿意去做,并努力获得成功的 一种内在推动力量。它是在人的成就 需要的基础上产生的,在大学生的学 习活动中,成就动机是一种主要的学 习动机。 15.耶克斯—多得森定律:耶克斯和多 得森的研究表明,动机不足或动机过 分强烈,都会使作业成绩下降;最佳 的动机强度与作业难度有关。对于简 单的作业,要取得最佳的成绩就要求 有较强的动机;对于难度适中的作业, 取得最佳成绩要求有中等强度的动 机;而对于很难的作业,要取得最佳 的成绩则要求有较低强度的动机。这 一研究结果被称为“耶克斯—多得森 定律”。 16.自我效能感:这一概念是班杜拉最 早提出的,它是指人们对自己是否能 够成功地进行某一成就行为的主观判 断。 17.学习迁移:学习迁移或称迁移指一 种学习对另一种学习的影响。它普遍 存在于知识、技能的学习中,也出现 在情感、态度和行为方式的学习中。 (根据迁移影响的性质和效果分为正 迁移和负迁移;根据作用范围不同一 般迁移和特殊迁移) 18.正迁移和负迁移:正迁移指一种学 习对另一种学习起促进作用。它包括 一种学习为另一种学习提供了良好的 心理准备状态,一种学习提高了另一 种学习的活动效率等。负迁移指的是 一种学习对另一种学习起干扰和抑制 作用。多指一种学习降低了另一种学 习的效率和准确性,或一种学习阻碍 了另一种学习的顺利进行。 19.一般迁移和特殊迁移:一般迁移也 叫非特殊的迁移,指的是一般概念、 原理或态度的迁移。一种学习中获得 的一般概念、原理和态度会对相关的 许多具体知识的学习都产生重要影 响,使后续学习效率更高。特殊迁移 也叫特殊成分的迁移,指的是具体知 识与技能的迁移。这种迁移发生时, 学习者原有经验的组成要素及其结构 没有发生变化,只是将一种学习中习 得的经验要素重新组合并移用于另一 种学习之中,是习惯或联想的延伸。 20.相同要素说:相同要素说又叫共同 成分说,它是在以实证研究检验形式 训练说的过程中发展起来的。相同要

南京工业大学有机化学考前模拟试卷整理集(吐血整理必做)

水平测试一 一、用IUPAC 命名法命名下列化合物(10分): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 二、是非题(正确的打“√”,错误的打“×”)(10分): 1. 含有手性碳的化合物都有光学活性。--------------------------------------------------( ) 2.共轭效应通过共轭体系传递,是一种长程的电效应,即其作用强度在共轭体系中几乎不受距离的影响;诱导效应通过σ 键传递,是一种短程的电效应,即其作用强度随距离远离而急剧减弱。-----------------------------------------------------------------------------------------( ) 3.共轭体系π 电子数符合4n+2的,该化合物具有芳香性。-----------------------( ) 4.亲核取代反应和消除反应是一对竞争反应,提高反应温度往往更有利于得到消除产物。-----------------------------------------------------------------------------------------------------( ) 5.α-D-吡喃葡萄糖和β-D-吡喃葡萄糖是一对对映异构体,也是一对差向异构体。--------------------------------------------------------------------( ) 6.变旋现象是指一种右旋转变成左旋,或左旋转变成右旋的旋光性发生改变的现象。例如右旋的蔗糖水解变成左旋的转化糖有此现象。---------------------------------------------( ) 7.自由基反应是一种连锁反应,其反应机理总是经过链引发、链增长和链终止三个阶段。发生自由基反应的一般情形有:自由基引发剂催化、光照或高温加热等。 --------------------------------------------------------------------( ) 8.硝基是极强的间位定位基,硝基苯与乙酰氯在三氯化铝催化下发生的亲电取代反应可高产率地得到间硝基苯乙酮。----------------------------------------------( ) 9. 在立体化学中S 表示左旋,R 表示右旋。------------------------------( ) C = C C H 3C H 2C H (C H 3)2C H 3 C H 2C H 2C H 3 C H 3 C H 3C H C H 3 C H 3C H 2C H C H 2C H 2C C H 2C H 3C H 3 C H 2=C H C ≡C H H C H 3 C H 3 N O 2 O H N O 2 N O 2 O 2N O C H 3C C H 2C C H 3O O NH O O