桃花源记第一课时教案说课讲解

临猗临晋中学西校教案设计页

人教版桃花源记说课稿

人教版桃花源记说课稿 一、先说教材 (一)课文在教材中所处的地位及作用 《桃花源记》是八年级语文上册的一篇文言文。这是一篇美文,居单元之首,又是我们安徽省语文中考篇目,学好它是极其重要的。 (二)教学内容 《桃花源记》借助虚构的故事来表现作者的社会理想,表达了陶渊明对理想社会的追求,反映了古代劳动人民对美好生活的向往。 这是篇文言文,在教学上,首先还是要帮学生解决文字障碍,然后引导他们把握文章的大意,了解文章的主旨。于是,我把本课共 分两课时完成,第一课时了解作者,解决文言字词,疏通文意并熟读;第二课时,在整体感知的基础上,分析理解文章的主旨,这里我 要讲得是第二课时。 (三)教学目标的设置 根据新课标的要求:培养学生“具有一定语言感受能力”、“初步具有欣赏文学作品的能力”,再加上八年级的学生已经具备了一 定的文言文阅读能力,他们已经能够借助课文注释和工具书能读懂 课文的意思。所以我在处理教材时,将第二课时定为“品读美文”,把本课的目标定位以下的几点: (1)理清文章结构。 (2)品味文章的美点。 (3)品评作者笔下的社会理想。 (四)、教学重点、难点的设置

由于八年级学生的抽象思维能力还不是很强,学生正确评价作者的理想有一定的难度。因此依据教材内容的特点,结合学生的实际,本课的教学重点、教学难点这样设定: 教学重点:感受“桃花源”的美,乐,奇。 教学难点:理解、评价作者心中的理想社会。 二、说教法 结合本篇课文的实际特点,确定本课时教法如下: 1、品读法 2、提问法 3、讨论法与点拨法相结合 三、说学法 教法的根本是学法,只有把“学法”教给学生,才能达到不教。这也是课堂是否能高效的关键。本文是一个富有传奇色彩的故事, 学生学习的兴趣很浓。但是,乡镇学生阅读面窄,写作水平低,他 们对作者思想根源把握不了,造成了对课文的品读、理解有一定的 障碍。因此,我在指导学生学习的过程中,重在指导学生在“读中品”在“读中悟”。 根据以上学情我把学法确定为: 1、诵读法 2、想象法 3、合作探究法特别是合作探究法,运用探究、合作的学习方式,把课堂还给学生,让学生自主学习。充分发挥学生的主动性,提高 课堂效率,体现“高效课堂”。 四、说教学过程 教学基本流程如下:

桃花源记 教案

桃花源记 【教学目标】 1.学习本文以渔人行踪为线索,以时间为顺序,以简练、质朴的语言进行记叙的写作特点。 2.了解古今词义的变化,积累一些文言常用词语。 3.认识作者通过描绘“世外桃源”所表达的社会理想,感受宁静的田园生活,正确理解作者寄托的思想感情。 【教学重点、难点】 1.掌握简单的文言字词。 2.引导学生感受世外桃源所描绘的美好社会生活。 3.理解陶渊明这篇文章的创作目的。 【课时安排】 2课时。 【预习要求】 熟读课文,复习古今异义词、一词多义及省略句的用法。 【教学过程】 第一课时 一、导入新课 欣赏李清照的《如梦令》:“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。”这首词讲述了作者因醉意未消,暮色苍茫而迷路误入荷花深处,惊动了水鸟,别有一番情趣。今天,我们要学的《桃花源记》也是讲述的一个渔人因迷路而误入桃花源,那又是一番什么样的景观呢?下面就让我们一看究竟吧。 二、作者简介 我们在八年级曾经学习过陶渊明的《饮酒》和《归园田居》,对这位诗人有所了解,大家一起回顾、温习一下。 陶渊明(365-427),一名潜,字元亮,世称靖节先生。浔阳柴桑(今九江西南)人。我国古代杰出的文学家。他受家庭教养和儒家思想的影响,年少时就有“大济于苍生”的壮志。时值东晋和宋的易代之际,社会动荡不安,壮志难酬,二十九岁开始,先后做过几任小官,他在几次仕途中,深感官场污浊、仕途凶险,终于在41岁辞官回乡,并作《归去来兮

辞》以明其志。从此过着“躬耕自资”的隐居生活。他所做的诗文多描写农村生活情趣,表现田园风光,抒发他热爱田园生活,愿与农民来往而不愿为五斗米折腰,不愿与统治者同流合污的高尚情操。但又包含了消极遁世的因素。 (可为学生介绍一下“不为五斗米折腰”的典故。同时也可补充一些陶渊明的诗。) 三、初步感知课文 (一)教师范读课文,学生认真听读,注意正音;然后全班齐读。 豁(huò)然开朗俨(yǎn)然诣(yì)太守垂髫(tiáo) 刘子骥(jì)阡(qiān)陌交通便要(yāo)还家 (二)熟悉课文: 1.疏通字词。 为业:靠……谋生。缘:沿。 夹岸:夹着溪流两岸。杂:别的。 鲜美:鲜艳美丽。异:诧异。 穷:穷尽。舍:舍弃,放弃。 豁然:开通、敞亮的样子。开朗:开阔明亮。 平旷:平坦开阔。属:类。 悉:全。怡然自乐:喜悦,心满意足。 咸:都。所从来:从哪儿来。 问讯:打听消息。先世:祖先。 妻子:妻子儿女。邑人:同乡人。 不复出焉:不再从这里出去。焉:于之,从这里。 间隔:断绝了往来。皆:都。 叹惋:感叹,惋惜。延:请。 语云:告诉(他)说。不足:不值得。 既:已经。志:做记号。 如此:像这样。遣:派。 欣然:高兴地。 2.自我尝试翻译课文,看看哪个地方在翻译的时候有困难的可与其他同学交流解决,如不能解决,可向老师提出来。 3.课件出示练习,检查掌握情况:

桃花源记说课稿

《桃花源记》说课稿 各位老师: 大家好!我今天说课的课文是陶渊明的《桃花源记》。下面,我将从 教材、教法学法、教学过程、板书设计和教学反思五个方面对本课的教学设计进 行说明: 一、说教材 (一)课文在教材中所处的地位及作用 苏教版语文九年级教材上册第五单元的课文全是文言文。六篇课文都是传统的名篇,虽文体不同,但都表现作者对人生、社会、自然的思考和精神追求。本单元学会读书的方法是:借助注释学文言。文言文是语文学习的一个难点,难在文言文写作年代久远,背景复杂,古今汉语有联系,但也有差异。借助注释,了解课文出处、写作背景、文化常识、与课文内容有联系的作者经历,读懂字句,疏通文意,进而更好地理解课文的文化内涵和表达的感情。用好注释,最重要的还是学会分析,独立思考。 《桃花源记》是第五单元的第二篇课文,本单元的精读篇目,课标指定的重点篇目,是中考考试备受关注的篇目。这是一篇“记”类文章、文质优美、又居单元之首。学好它是极其重要的。因此在教学中,我们应巩固学生的文言常识和学法并引导学生,利用以往学习现代游记类散文和其他记事散文中掌握是知识,形成能力,来学习这篇文言课文。 (二)教学内容 《桃花源记》是一篇故事性很强的艺术作品,表达了陶渊明对理想社会的追 求。它借助虚构的故事来表现作者的社会理想,给作者展现了一个风景奇丽秀美, 人民安居乐业,丰衣足食的理想境界,反映了古代劳动人民对美好生活的向往。 但是作者十分清楚地看到,在当时的条件下这样的理想是无法实现的。 (三)说教学设想 1、说教学目标的设置 《语文课程标准》明确规定:读文言文要了解内容,能顺畅的朗读;能初步理解、 鉴赏文学作品。在欣赏文学作品时,“对作品的思想感情倾向,能联系文化背景 作出自己的评价”。基于以上条件,我把本课的目标定位以下的几点: (1)知识与技能目标 积累重点文言词语,会翻译课文并整体把握文章内容。 (2)过程与方法目标 通过课文朗读,增强对课文理解,培养自读文言文的能力。 (3)情感态度与价值观目标 了解“世外桃源”所寄寓的作者的社会理想。

桃花源记1、2课时教案

桃花源记教案 第一课时 一、导入(5分钟) ⑴今天在上课的开头我先请大家欣赏几副风景画,等到放完这几幅画,我要请同学来描述一下自己的感受。 ⑵提问。请2-4个同学来描述一下你的感受。(2分20秒左右) ⑶小结辞:正如同学所说,桃花源是个令人是神往的地方,像一个美好的梦。相信大家《射雕英雄传》里面的“桃花岛”并不陌生,那里有美丽的景色,精致的楼台还有俏丽的黄蓉。那么关于桃源的美梦是谁最先开始做的呢?那就要追溯到很久很久以前了,有个叫陶渊明的东晋文人,他将自己的梦记录了下来,这就是我们今天的课文《桃花源记》。(35秒) 二、介绍作者和作品背景。(10分钟) ⑴提问:大家知道陶渊明吗?知道陶渊明的故事吗?他是怎样的一个人呢?(2-4分钟) ⑵关于作者陶渊明,书上只做了简单的介绍,他又名潜,字元亮,别号五柳先生。东晋浔阳柴桑人,也是今天的九江市人。他的曾祖陶侃是东晋初名将,手握重兵,声威煊赫一时。死后追赠大司马。祖父陶茂官至太守,父亲也曾做过官。陶氏为东晋元勋之后,地位虽然不像当时的名门望族一样显赫,也是浔阳的大族。只是到了陶渊明这一代,因他年幼时父亲就去世了,家境便日渐败落。但他仍然属于士族阶层,大家要知道当时的士族是比较牛的,无论从生活上还是心态上都是高高在上的。陶渊明从二十九岁时开始出仕,任江州祭酒,但是他不如意,不久便归隐了。后陆续做过镇军参军、建威参军等地位不高的官职,过着时隐时仕的生活。当陶渊明四十一岁的时候,再次出来做彭泽县的县令,前后不过八十多天,便弃职而去,从此脱离了官场(为什么他辞职不干了呢?因为在他到任81天的时候浔阳郡派遣“邮至”,也就是相当于督察的这么一个官员来视察,有个小官告诉他要穿戴整齐迎接那位官员,他说“我岂能因为5斗米而向这么一个乡村小官点头哈腰的”,一气之下就辞职了。)也就是著名的“不为五斗米折腰”的故事。陶渊明辞官归里之后,小日子过得还算清闲。与夫人翟氏志同道合,安贫乐贱,“夫耕于前,妻锄于后”。并且他在家乡有自己的田庄和僮仆,开始一段期期,生活也算安宁自得。有时他也亲自参加一些农业劳动,作为自己的社会观和人生哲学的实践。在这种劳作生活中,与农民有所接近。后来由于农田不断受灾,房屋又被火烧,境况愈来愈恶化。但他始终不愿再为官求禄。 陶渊明是中国士大夫精神上的一个归宿,许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出处选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。 陶渊明在中国文学史上,尤其是中国的诗歌史上可以担得起“杰出”二字。 他的诗歌总的概括来分成三个部分,饮酒诗、咏怀诗和田园诗。而最出名的就是以田园生活为题材的,他开创了田园诗歌新的艺术境界,使田园诗歌在唐宋以后成为诗歌的重要内容。(陶诗沿袭魏晋诗歌的古朴伤风而进入更纯更熟的境地,他成功地将自然提升为一种美的至境,他创造了中国诗歌意境中一种新的,

桃花源记教案一等奖

《桃花源记》教案 一、教学目标 1.知识与技能目标:积累常见的文言词语,注意古今异义现象,疏通文意,结合时代背景把握文章内容。 2.过程与方法目标:通过课文朗读,增强对课文理解,培养自读文言文的能力。 3.情感态度与价值观目标:领会桃花源的“美”与桃源人的“乐”,理解“世外桃源”所寄寓的作者的社会理想,培养学生的想象能力,进而激发学生创造美的能力。 二、教学重难点 教学重点: (1)结合时代背景准确地翻译全文,并积累常用文言词语的用法; (2)研读课文,整体把握文章内容。 教学难点: 1.了解作者笔下的社会理想;理解作者寄托的思想感情。 2.探讨作品在当今社会的价值所在 三、教学方法:问题导引法、自主合作探究法 四、学法:听读法诵读法交流合作法讨论法 五、教学过程 (一)导入情境,激发兴趣 同学们,我们常把不受外界影响的地方或幻想中的美好境界称作什么呀?(世外桃源)大家知道这个成语出自哪篇文章吗?对,它出自东晋著名诗人陶渊明的《桃花源记》。)“世外桃源”这个成语是晋朝陶渊明在《桃花源记》中所描述的一个与世隔绝的,不遭战祸的安乐而美好的地方。现在我们一起跟着渔人到这个世外桃源去看看。今天我们就一起来学习这篇文章。 课文表达了诗人对农村生活的喜爱;表达了对自由、安宁生活的向往。教师自然地导入新课。接下来我们一起走进桃花源,一起走近陶渊明,并板书课题及作者。并简介作者所处的时代背景。 (二)听朗读,亲诵读,理解文意 这一环节的出发点是以诵读促理解,以理解促鉴赏,以鉴赏促陶冶,

以此来培养学生的文化素养。 选取学大微课程中与陶渊明诗风及写作特点有关的微课程,深入理解陶渊明。 学生听老师朗读,感受画面,让学生进入情境; 3、学生诵读。这是尊重学生的“个体”认知个性,引导他们乐于去读。教师要积极引导学生走入文本,读出感觉。 4、疏通文意。学生分成小组翻译课文大意。 (三)抓字词、比翻译、寓教于乐 1、在文意疏通的基础上对文章重点字词进行翻译比拼 2、将学生分组之后,请学生翻译整段,然后进行比拼 3、请学生找出文章当中的成语,并接受古今异义的不同 (四)通假字、古今异义、一词多义重点点拨 这部分也是本节课的重点之一,希望学生可以成功的掌握文章的文章当中的通假字、古今异义、一词多义等。 摘取文章中的通假字、古今异义、一词多义,让学生在回忆曾经学习的基础上理解实虚词。 再次集中讲解文章中重点字词的解释,进行巩固。 (五)赏读课文、品说桃源之美 1、品读桃源景: 桃花源风景真是美不胜收,你头脑中浮现了怎样的画面?请找出文中描写桃花源美丽风景的语句,再用“桃源真美,你看”的句式给大家描绘一番。(最好结合文中原句) [例句]:“桃源真美,你看夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”美在一片落英缤纷的桃林。 2、品读桃源人: 请结合文中的具体语句说说你对桃源中人及其生活的感受,并谈谈你的看法。 3、感悟桃源: 请用简介的语言概括作者笔下的桃源世界。思考:桃花胜境是真有实景还是

语文说课《桃花源记》说课稿2_0523文档

2020 语文说课《桃花源记》说课稿 2_0523文档 EDUCATION WORD

语文说课《桃花源记》说课稿2_0523文档 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、 系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰 富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 《桃花源记》说课稿――libilan 漳州市华侨中学 一、教材分析 (一)课文所处的地位及联系 语文出版社编写的九年义务教育中学语文教材七年级、八年级(上)对浅易文言文已有了一定量的编写。通过三册的学习,学生对文言文有一定的学习基础,有必要让学生更深入地去学习、掌握文言文的其他样式。文言散文在整个中学教育阶段占有不可忽视的一席之地。在八年级(下)第七单元开始安排文言,三篇“记”篇幅相对前三册出现的文章来得长。而《桃花源记》是这一单元的第一课,它是我国千古中的奇葩,传诵千古而不衰。这一课给学生印象好坏必将影响到以后学生对文言学习的兴趣。因此,有必要对这一课进行时代的处理,培养学生学习文言的兴趣。

本单元在文体上属于“记”一类的文字,四篇都被选入《古文观止》作为传诵千古的美文,学习、背诵这样的文章对培养、提高学生的文言语感很有帮助。教学中应该要注意引导学生,利用在学习现代游记类散文和其他记事散文中掌握的知识,形成能力来学习这几篇文言课文。 (二)教学内容 本课是本单元的重点,而作为文言文,在教学上,首先要帮助学生解决阅读中遇到的字障碍,然后引导他们把握文章的大意,了解文章的主旨,并从现代的角度对文章的主旨作进一步思考,因此,本课共分两课时完成,第一课时了解作者,把握“记”文体特点,疏通文意并熟读第二课时,在整体感知的基础上,分析理解文章的主旨,并从现代文的角度对文章的主旨作进一步思考,这是第一课时。 (三)教学目的 1、掌握“交通、问讯、绝境、间隔、无论、妻子”等词的古今异义,掌握“志、寻”等字的一词多义,及省略句的运用。 2、初步了解“记”的一般特点。 3、疏通文章 4、流利运用普通话朗读 (四)教学重难点 1、掌握本文的重点实词和部分虚词 2、顺畅朗读并熟读成诵 3、领会本文按渔人所经历的顺序记叙桃花源中的所见所闻

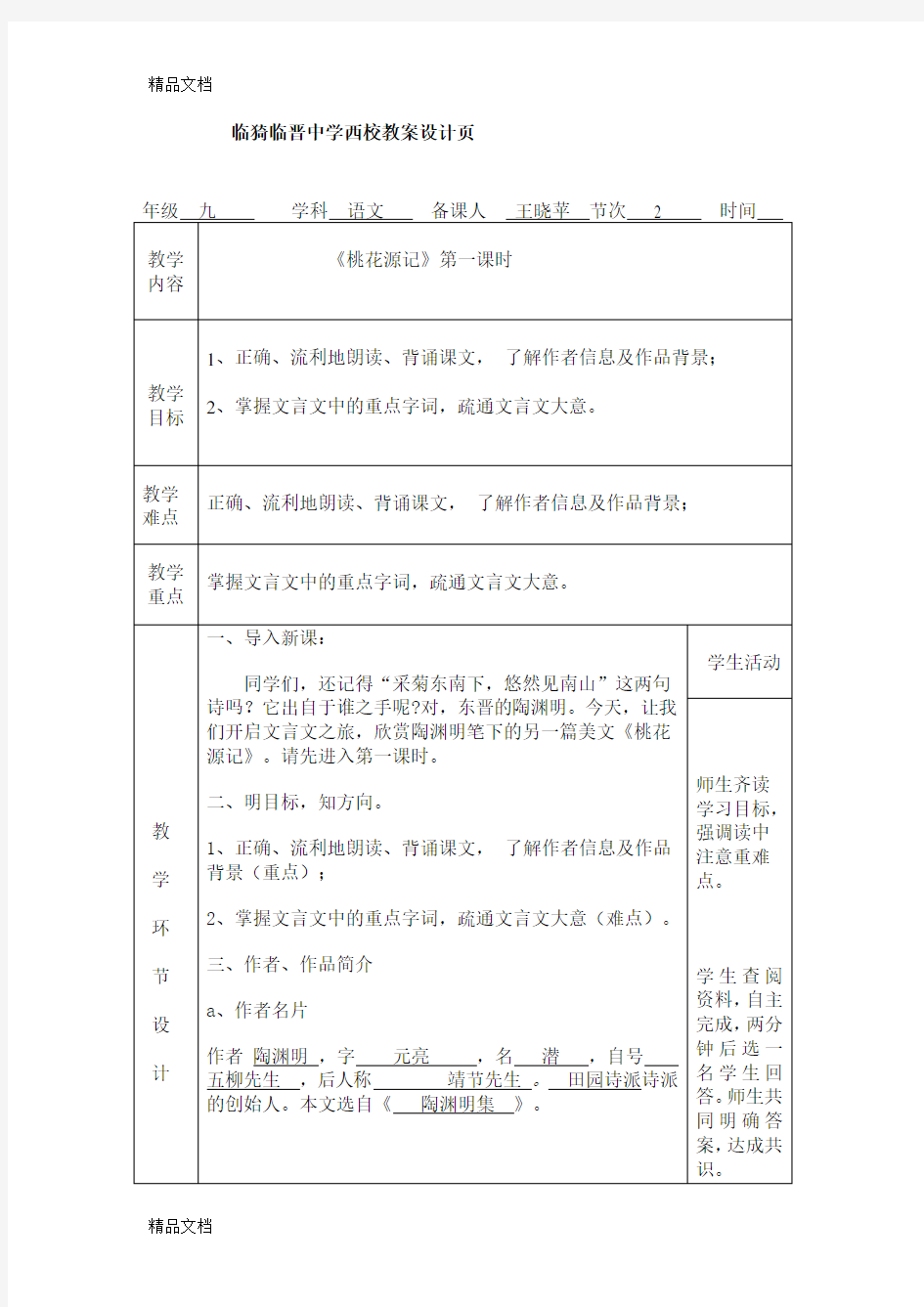

《桃花源记》第一课时教案

《桃花源记》第一课时 《桃花源记》教学设计第一课时 一、教学目标 (一)知识目标 1.读准下列字音: 豁然俨然衣着阡陌鬓要邑诣骥语 2.积累文言词汇,掌握文言词汇的特点。(1)通假字:具、要;(2)古今异义:交通、妻子、绝境、无论;(3)一词多义:舍、寻;(4)辨析同义词:悉、并、具、咸、皆;(5)句式:省略句。 3.了解文学家陶渊明。 (二)能力目标 1.借助《古代汉语常用字字典》查找有关词的意思。 2.培养朗读和背诵的能力,这样可以品味语言的神韵、气势和感情色彩,体会语言形式、修辞方法、.写作手法的表现力,理解文章深刻的思想内容。 (三)情感目标 1.理解作者这一理想的进步意义和消极意义。 2.理解作者追求平等、自由、幸福,没有剥削、没有压迫的社会理想及对黑暗现实不满的精神。 二、学法引导 朗读感知课文内容,借助工具书和注释疏通文意,再

用归纳比较法形成规律性的认识,教师指导学生辩证地 评价陶渊明的社会理想,最后熟读成诵,汲取文化营养。 三、重点·难点·疑点及解决办法 1.学习一词多义、句子成分的省略等古汉语知识。 2.理解和评价桃花源这样的社会。可通过讨论课后练习一至四题来完成。 3.要求学生在理解的基础上背诵课文。 4.如何理解文章的人物和情节都是虚构的;开头渲染神秘色彩,结尾又不知所踪都暗示了桃花源是一个似有 实无、似真而幻的虚构境界。 四、课时安排2课时 五、教具学具准备 1.投影片:①生字词;②有关陶渊明的文学常识;③有关通假字,古今异义词、多义词、同义词的辨析表格; ④随堂练习。 2.有关课文的插图。 六、师生互动活动设计 背诵接龙,其中如有人背错,就让他(她)表演一个节目,最后评出优胜者。 七、教学步骤 第一课时 (一)明确目标

(完整版)桃花源记优秀教学设计教案

桃花源记 灵宝市第一初级中学许秋洁 审核人:赵黎明 预习提示 1、查找资料,了解陶渊明及作品。了解陶渊明生活的时代 陶渊明,名-----,字-------,别号-------,---------朝的大文学家。 作品有-------、-------------、其生活志趣---------- 陶渊明生活的东晋末年社会-------------------,百姓------------- 2、自读课文,借助工具书及课下注音扫清文字障碍,注意节奏。 给下列加点字注音 豁.然开朗俨.然 阡陌 ..垂髫. 便要.还家 间.隔语.云 诣.太守刘子骥. 3、疏通文意,结合课下注释,了解文章大意。注意重点词句的理解。 (1)结合语境解释下列加点词语 缘.溪行芳草鲜美 ..缤纷欲穷.其林便舍.船 ..落英 悉.如外人乃.大惊具.答之便要.还家咸.来闻讯 妻子 ..邑人绝境 ..延.至其家便扶.向路无问津.者 (2)译句 土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。 阡陌交通,鸡犬相闻。 黄发垂髫,并怡然自乐。 率妻子邑人来此绝境。 问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。 (3)划出不懂的词句。 4、再读课文,寻找文章叙事线索。把握文章叙事脉络。 答案: 1.陶渊明,名潜,字元亮,别号五柳先生,东晋朝的大文学家。 《饮酒》《归园田集》 其生活志趣:淡泊名利,归隐田园。 陶渊明生活的东晋末年社会现状:动荡不安,战乱频繁,赋税徭役繁重。 百姓生灵涂炭,民不聊生。 2、豁(huò)然开朗俨(yǎn)然(qiān)陌垂髫(tiáo) 便要(yāo )还家 间(jiàn )隔语(yù )云诣(yì)太守刘子骥(jì) 3、略 4、以渔人行踪为线索。 内容可依次概括为:一部分第1段渔人发现桃林。第二部分2、3段渔人进入、访问桃源并辞去。第三部分4、5段再寻桃源未果

9《桃花源记》-说课稿

9《桃花源记》说课稿 尊敬的各位老师: 大家好!今天我说课的题目是《桃花源记》,下面我将从教材分析、教法、学法指导、课前准备、教学过程、板书说明、时间安排七个方面进行分析。 一、说教材 1、教材简析:《桃花源记》是人教版初中语文八年级下册第3单元第一课,第三单元是文言文单元,《桃花源记》《小石潭记》《核舟记》等几篇文章从不同的角度表现了古人的“理想”。《桃花源记》作为本单元的开篇之作,在艺术创作上也堪称经典。文章虽篇幅短小,但其文笔简洁至极而文采飞扬。陶渊明在归隐田园的第16年写作此文。陶渊明生活在晋宋易代之际,连年混战,赋役繁重,这些状况激起陶渊明思想的波澜,产生了对当权者的不满,加深了对当时社会的憎恨。但他无力改变,也不愿与统治者同流合污,只好借助创作来抒发情怀。 2、教学目标:《语文课程标准》(实验稿)对7~9年级学生的阅读能力提出这样的要求“阅读浅显的文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,并积累一些常用的文言词。初步领悟作品内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价。”初一年级的学生基本能够借助课下注释和工具书能读懂课文的意思。根据三维教学理念,结合文体特征,我将本课教学目标设定为: 知识目标:○1、正确流利朗读课文;○2、抓住关键词疏通文意,积累常用文言词语;技能目标:品味语言,积累迁移,感受桃花源的美;情感目标:理解评价作者的隐逸之风及作者心中的理想社会。 本文以渔人进出桃花源为线索,真假结合,虚实相生。用朴素的语言,白描的手法,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想。如何在准确掌握文言基础知识,疏通文意的前提下,巧妙诱发学生思维,理解作品的浪漫色彩和理想寄托,就成为本课教学的成败关键。

人教版桃花源记说课稿.doc

人教版桃花源记说课稿 《桃花源记》是东晋文人陶渊明的代表作之一,是《桃花源诗》的序言,接下来我为你整理了,一起来看看吧。 一、先说教材 (一)课文在教材中所处的地位及作用 《桃花源记》是八年级语文上册的一篇文言文。这是一篇美文,居单元之首,又是我们安徽省语文中考篇目,学好它是极其重要的。 (二)教学内容 《桃花源记》借助虚构的故事来表现作者的社会理想,表达了陶渊明对理想社会的追求,反映了古代劳动人民对美好生活的向往。 这是篇文言文,在教学上,首先还是要帮学生解决文字障碍,然后引导他们把握文章的大意,了解文章的主旨。于是,我把本课共分两课时完成,第一课时了解作者,解决文言字词,疏通文意并熟读;第二课时,在整体感知的基础上,分析理解文章的主旨,这里我要讲得是第二课时。 (三)教学目标的设置 根据新课标的要求:培养学生"具有一定语言感受能力"、"初步具有欣赏文学作品的能力",再加上八年级的学生已经具备了一定的文言文阅读能力,他们已经能够借助课文注释和工具书能读懂课文的意思。所以我在处理教材时,将第二课时定为"品读美文",把本课的目标定位以下的几点: (1)理清文章结构。

(2)品味文章的美点。 (3)品评作者笔下的社会理想。 (四)、教学重点、难点的设置 由于八年级学生的抽象思维能力还不是很强,学生正确评价作者的理想有一定的难度。因此依据教材内容的特点,结合学生的实际,本课的教学重点、教学难点这样设定: 教学重点:感受"桃花源"的美,乐,奇。 教学难点:理解、评价作者心中的理想社会。 二、说教法 结合本篇课文的实际特点,确定本课时教法如下: 1、品读法 2、提问法 3、讨论法与点拨法相结合 三、说学法 教法的根本是学法,只有把"学法"教给学生,才能达到不教。这也是课堂是否能高效的关键。本文是一个富有传奇色彩的故事,学生学习的兴趣很浓。但是,乡镇学生阅读面窄,写作水平低,他们对作者思想根源把握不了,造成了对课文的品读、理解有一定的障碍。因此,我在指导学生学习的过程中,重在指导学生在"读中品"在"读中悟"。 根据以上学情我把学法确定为: 1、诵读法 2、想象法

《桃花源记》第一课时优秀教学设计

《桃花源记》第一课时优秀教学设计 《桃花源记》第一课时优秀教学设计 一、教学目标 (一)知识目标 1.读准下列字音: 豁然俨然衣着阡陌鬓要邑诣骥语 2.积累文言词汇,掌握文言词汇的特点,《桃花源记》教学设计第一课时。(1)通假字:具、要;(2)古今异义:交通、妻子、绝境、无论;(3)一词多义:舍、寻;(4)辨析同义词:悉、并、具、咸、皆;(5)句式:省略句。 3.了解文学家陶渊明。 (二)能力目标 1.借助《古代汉语常用字字典》查找有关词的意思。 2.培养朗读和背诵的能力,这样可以品味语言的神韵、气势和感情色彩,体会语言形式、修辞方法、写作手法的表现力,理解文章深刻的思想内容。 (三)情感目标 1.理解作者这一理想的进步意义和消极意义。 2.理解作者追求平等、自由、幸福,没有剥削、没有压迫的社会理想及对黑暗现实不满的精神。 二、学法引导

朗读感知课文内容,借助工具书和注释疏通文意,再用归纳比较法形成规律性的认识,教师指导学生辩证地评价陶渊明的社会理想,最后熟读成诵,汲取文化营养。 三、重点·难点·疑点及解决办法 1.学习一词多义、句子成分的省略等古汉语知识。 2.理解和评价桃花源这样的社会。可通过讨论课后练习一至四题来完成。 3.要求学生在理解的基础上背诵课文。 4.如何理解文章的人物和情节都是虚构的;开头渲染神秘色彩,结尾又不知所踪都暗示了桃花源是一个似有实无、似真而幻的虚构境界。 四、课时安排2课时 五、教具学具准备 1.投影片:①生字词;②有关陶渊明的文学常识;③有关通假字,古今异义词、多义词、同义词的辨析表格;④随堂练习。 2.有关课文的插图。 六、师生互动活动设计 背诵接龙,其中如有人背错,就让他(她)表演一个节目,最后评出优胜者。 七、教学步骤 第一课时 (一)明确目标

桃花源记教学设计

《桃花源记》教学设计 教学目标: 1.认识作者通过描写“世外桃源”所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。 教学重点: 1.掌握课文中古今异义词和省略句的用法。 2.把握课文的思想内容和艺术特色。 3.加强诵读训练。 教学难点: 1.认识评价课文所描绘的理想境界。 2.教学中应注重通过诵读来加深学生对文言字词、句子的理解。 教学时间:两课时 教学步骤: 第一课时 一、导入新课:“世外桃源”是同学们熟知的一个成语,它出自于晋代著名诗人陶渊明的《桃花源记》。桃花源是怎样一个地方呢?为什么说它在“世外”呢?如果同学们想知道这一切,就让我们一起从《桃花源记》这篇课文中去寻找答案吧! 二、作者简介 陶渊明(365—427),又名潜,字元亮,东晋伟大诗人。生于东晋末朝,出身于没落的地主官僚家庭。陶渊明少年时代深受儒家学说影响,博学能文,任性不羁,有着“大济苍生”的志向。当时社会动乱不安,他有志不得展。二十九岁出仕,但几次做官都不过担任祭酒、参军一类低微的职务,不仅济世的抱负得不到施展,而且还要屈身和一些官场人物周旋,他十分厌恶官场生活。四十一岁时,他出任彭泽县令,但上任只有八十几天,就因不愿“为五斗米折腰”而弃官归隐,从此过着躬耕自资”的田园生活。忧愤、饥寒、劳累、赢疾一起折磨着他,六十三岁去世。后称靖节先生。 三、整体性阅读 1、读准生字的字音。(投影显示) 豁.然开朗(huò)屋舍俨.然(yǎn)阡陌 ..交通(qiānmò) 黄发垂髫.(tiáo)便要.还家(yāo)刘子骥.( jì) 诣.太守(yì) 2、朗读 (1)教师范读,要求学生认真听清老师的断句、节奏,标记生词。 (2)学生放声自读课文。同学齐读课文。 (3)读完后理出难解的字词句。 3、指导学生在预习的基础上串讲课文,解释重点的文言词语和句式。 (1)理解“向”“穷”“去”“交”“通”“妻子”“绝境”“无论”等古今词义变化和文言文单音节词多的特点。 (2)掌握五个表概括性质的范围副词:“悉”“并”“具”“咸”“皆”,并理解其微小差别。 (3)了解形容词词尾“然”构成形容词后的作用。 (4)复习并掌握副词“复”的用法,“之”作结构助词和代词的用法,如:“忘路之远近”“渔人甚异之”“具答之”“处处志之”“闻之,欣然规往”。并学习“之”作句末助词的用法。

桃花源记说课稿

桃花源记说课稿 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

《桃花源记》说课稿 各位老师: 大家好!我今天说课的课文是陶渊明的《桃花源记》。下面,我将从 教材、教法学法、教学过程、板书设计和教学反思五个方面对本课的教学设计进行说明: 一、说教材 (一)课文在教材中所处的地位及作用 苏教版语文九年级教材上册第五单元的课文全是文言文。六篇课文都是传统的名篇,虽文体不同,但都表现作者对人生、社会、自然的思考和精神追求。本单元学会读书的方法是:借助注释学文言。文言文是语文学习的一个难点,难在文言文写作年代久远,背景复杂,古今汉语有联系,但也有差异。借助注释,了解课文出处、写作背景、文化常识、与课文内容有联系的作者经历,读懂字句,疏通文意,进而更好地理解课文的文化内涵和表达的感情。用好注释,最重要的还是学会分析,独立思考。 《桃花源记》是第五单元的第二篇课文,本单元的精读篇目,课标指定的重点篇目,是中考考试备受关注的篇目。这是一篇“记”类文章、文质优美、又居单元之首。学好它是极其重要的。因此在教学中,我们应巩固学生的文言常识和学法并引导学生,利用以往学习现代游记类散文和其他记事散文中掌握是知识,形成能力,来学习这篇文言课文。 (二)教学内容 《桃花源记》是一篇故事性很强的艺术作品,表达了陶渊明对理想社会的 追求。它借助虚构的故事来表现作者的社会理想,给作者展现了一个风景奇丽 秀美,人民安居乐业,丰衣足食的理想境界,反映了古代劳动人民对美好生活 的向往。但是作者十分清楚地看到,在当时的条件下这样的理想是无法实现 的。 (三)说教学设想 1、说教学目标的设置 《语文课程标准》明确规定:读文言文要了解内容,能顺畅的朗读;能初步理 解、鉴赏文学作品。在欣赏文学作品时,“对作品的思想感情倾向,能联系文 化背景作出自己的评价”。基于以上条件,我把本课的目标定位以下的几点: (1)知识与技能目标 积累重点文言词语,会翻译课文并整体把握文章内容。 (2)过程与方法目标

2015年青海教师招聘面试说课稿:《桃花源记》

2015年青海教师招聘面试说课稿:《桃花源记》 一.教材分析 (一)课文所处的地位及联系 语文出版社编写的九年义务教育中学语文教材七年级、八年级(上)对浅易文言文已有了一定量的编写。通过三册的学习,学生对文言文有一定的学习基础,有必要让学生更深入地去学习、掌握文言文的其他样式。文言散文在整个中学教育阶段占有不可忽视的一席之地。在八年级(下)第七单元开始安排文言散文,三篇“记”篇幅相对前三册出现的文章来得长。而《桃花源记》是这一单元的第一课,它是我国千古散文中的奇葩,传诵千古而不衰。这一课给学生印象好坏必将影响到以后学生对文言散文学习的兴趣。因此,有必要对这一课进行时代的处理,培养学生学习文言散文的兴趣。 本单元在文体上属于“记”一类的文字,四篇都被选入《古文观止》作为传诵千古的美文,学习、背诵这样的文章对培养、提高学生的文言语感很有帮助。教学中应该要注意引导学生,利用在学习现代游记类散文和其他记事散文中掌握的知识,形成能力来学习这几篇文言课文。 (二)教学内容 本课是本单元的重点,而作为文言文,在教学上,首先要帮助学生解决阅读中遇到的字障碍,然后引导他们把握文章的大意,了解文章的主旨,并从现代的角度对文章的主旨作进一步思考,因此,本课共分两课时完成,第一课时了解作者,把握“记”文体特点,疏通文意并熟读第二课时,在整体感知的基础上,分析理解文章的主旨,并从现代文的角度对文章的主旨作进一步思考,这是第一课时。 (三)教学目的 1.掌握“交通、问讯、绝境、间隔、无论、妻子”等词的古今异义,掌握“志、寻”等字的一词多义,及省略句的运用。 2.初步了解“记”的一般特点。 3.疏通文章 4.流利运用普通话朗读 (四)教学重难点 1.掌握本文的重点实词和部分虚词 2.顺畅朗读并熟读成诵 3.领会本文按渔人所经历的顺序记叙桃花源中的所见所闻且详略得当的写法。 二. 教学方法 1.在充分预习的基础上以存疑——质疑——解疑的模式解决字面上的翻译。 2.运用归纳教学法学习实词、虚词,引导学生学会归纳同类知识点。 3.边读边译,反复朗读增强语感。 设计意图:运用自主探究、合作的学习方式,把课堂还给学生,让学生在学习中掌握学习规律并形成习惯。 三.学法指导 1.为培养学生自主学习的能力和养成查阅资料、使用工具书的习惯,课前布置学生预习,了解作者、掌握新出现的字词的含义,并能翻译全文。 2.为提高学生对文言文的语言感受能力,课堂上尽量让学生多读。 四.教学过程 (一)教学准备 布置预习、准备课文录音带、录音机,并准备好《天仙配》音乐磁带,小黑板。

桃花源记教案

桃花源记教案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

桃花源记教案(精选) 教学目标 教学目标 《桃花源记》名师教学设计 【教学目标】 知识与潜力 1.准确、流利地朗读、背诵、翻译课文。 2.了解有关陶渊明的文学常识。 3.掌握相关的文言实词和虚词及古今异义现象。 4.理清的叙事线索,理解课文资料。 5.学习曲折回环,思念迭起,引人入胜的写法。 过程与方法 1.在诵读的基础上,落实字词,疏通,熟知课文资料。 2.透过讨论、辨证地看待作者在中寄托的理想社会。 情感态度价值观 认识作者透过描述“世外桃源”所表达的不满黑暗现实,追求理想社会的思想感情。 【重点难点】 1.积累常用文言词语的用法;

2.使学生理解本文记叙的顺序、详略,体会本文优美、精炼的语言。 3.理解作者笔下的社会理想及作者寄托的思想感情。 【教学设计】 一、创设情景,导入新课 1.(欣赏图片)同学们,当你们看到这样的美景时,脑海中会想到哪个成语吗(引出“世外桃源”这个成语)“世外桃源”这个成语是晋朝陶渊明在《桃花源记》中所描述的一个与世隔绝的,不遭战祸的安乐而完美的地方。此刻我们一齐跟着渔人到这个世外桃源去看看。 音乐《天仙配》------(曲终)歌曲描绘的是一副环境优美、夫妻怡然自乐、男耕女织的社会生活美景。这种美景过去有吗不会,这只是幻想中完美的世界。谁能用一个成语来比喻——“世外桃源”。是的,这个成语出自陶渊明的《桃花源记》,此刻我们一齐跟陶先生走进世外桃源吧。 有位英国文学家说过这样一句话 《桃花源记》导学案 清潭中学八年级语文组 【学习目标】1、熟读并背诵课文,积累并扎实掌握常见的文言词语及文言现象。

初中:桃花源记说课稿

初中新课程标准教材 教学设计( 2019 — 2020学年度第二学期 ) 学校: 年级: 任课教师: 说课稿 / 初中说课稿 / 初中说课稿范文 编订:XX文讯教育机构

桃花源记说课稿 教材简介:本教材主要用途为学习教案中的内容,提升自我能力、提升个人素质、提升德智体美劳等作用,本说课稿资料适用于初中科目, 学习后学生能得到全面的发展和提高。 本内容是按照教材的内容进行的编写,可以放心修改调整或直接进行教学使用。 桃花源记说课稿一 一说教材 (一) 教材在本单元所处的位置 本文编在初中语文版八年级下册第七单元。本单元是古诗文单元,《桃花源记》是教读课文,居单元之首。叙述了理想社会的模式,表达了一种憧憬。语言凝练又隽永,是一篇文质兼美的好文章。 (二)说教学目标 根据义务教育初中语文教学大纲要求培养学生“具有一定语言感受能力”“初步具有欣赏文学作品的能力”,再加上初二年的学生已经具备了一定的文言文阅读能力,这篇课文还是比较浅显易懂,文意理解相对简单,借助课下注释和工具书能读懂课文的意思。这篇文章有着自身的特点:首先,故事性强,颇具传奇色彩。其次,作者借虚构的故事表现自己的社会理想,全文笼罩着似有若无的神秘虚构的色彩。文章的语言优美隽永,琅琅上口,值得品

味。所以我在处理教材时,定位为“美文美教”,把本文的目标定为以下的几点: 1、熟读课文,积累文言字词。 2、理解本文以渔人的行踪为线索叙事的表现手法。 3、品味本文优美、精炼的语言。 4、认识作者通过描绘“世外桃源”所表达的社会理想。 (三)教学重点: 1、感受桃花源美境,品味优美语言。 2、理解文中作者所表达的美好理想。 教学难点:理解评价作者心中的理想社会 二、说教法 根据新课程标准对古诗文重点在于考察学生记诵积累的过程的要求,将朗读,背诵课文结合到对文章的赏析当中,在感受文章音美、形美、意美的同时,让学生积极参与和互相学习,达到感知知识的目的。具体采用如下方法: 1朗读法 2想象法 3自主和作探究法 4多媒体课件教学法。 三、说学法 1、培养学生自主学习的能力,养成查阅资料、使用工具书的习惯,课前布置学生预习,了解作者、掌握新出现的字词的含义,并能翻译全文。

最新整理《桃花源记》说课获奖作品讲课讲稿

《桃花源记》说课稿 尊敬的各位评委、老师: 大家好!今天我说课的内容是八年级上册的一篇文言文《桃花源记》,我将从学情、教材分析、教法、学法,教学过程、板书设计及教学评价七个方面进行说课。 一、学情分析 从初一到开始,我特别注重对学生语文素养的培养(如:初一进校列出初中三年的阅读清单,当然也包括名著,学生每天必须要有至少半个小时的课外阅读时间,每天一篇读书笔记、一篇日记、每节课课前的读书汇报,通过整整一年的训练,学生的语文素养得到了大大的提升,课标指出:学生是语文学习的主人。语文教学应激发学生的学习兴趣,注重培养学生自主学习的意识和习惯,为学生创设良好的自主学习情境。我认为我们不能局限于以教材教教材,而是以教材为载体来教语文,以培养学生语文素养为宗旨。 八年级的学生通过七年级一年的学习,已经初步了解了学习文言文的方法,学习自觉性很强,《桃花源记》这篇文言文语言浅显易懂,疏通文意绝非是难事,学生能够借助注释和工具书基本疏通文意,加之教师的点拨,学生能对文章的内容有较快的理解,熟读成诵。。 二、教材分析 (一)课文在教材中所处的地位及作用

《桃花源记》是人教版八年级语文上册第五单元的一篇文言散文,居单元之首。诗人在《桃花源记》中虚构一一个理想境界,比作者在田园诗《归园田居》所描绘的田园生活更美,更理想。 诗人以洗炼的笔墨,给我们描绘了一副没有城市羁绊的人间乐园---世外桃源。因此,《桃花源记》更具有文学的欣赏性,对提高学生的文化品位、培养文言散文的审美情趣有着重要的作用。 (二)教学内容 这是篇文言文,在教学上,首先要帮学生解决文字障碍,然后引导他们把握文章的大意,了解文章的主旨。于是,我把本课共分两课时完成,第一课时了解作者,解决文言字词,疏通文意并熟读成诵,通过几个简单的问题让学生整体感知课文并初步理解课文;第二课时,在整体感知的基础上,分析理解文章的主旨,这里我要说的是第一课时。 (三)教学目标的设置 根据新课标的要求:把教学生学会学习作为主要的教学目的,培养学生“具有一定语言感受能力”、“初步具备有欣赏文学作品的能力”,我在处理教材时,将第一课时定为“以读促教,以引促学“,把本课的目标定位以下的几点: 知识与能力: (1)、以不同形式的朗读,让学生熟读成诵。 (2)借助课下注释和工具书,疏通文意。 (3)教师点拨重点词句,让学生初步理解课文。

部编版八年级语文下册9《桃花源记》说课稿

9《桃花记》说课稿 尊敬的各位老师: 大家好!今天我说课的题目是《桃花记》,下面我将从教材分析、教法、学法指导、课前准备、教学过程、板书说明、时间安排七个方面进行分析。 一、说教材 1、教材简析:《桃花记》是人教版初中语文八年级下册第3单元第一课,第三单元是文言文单元,《桃花记》《小石潭记》《核舟记》等几篇文章从不同的角度表现了古人的“理想”。《桃花记》作为本单元的开篇之作,在艺术创作上也堪称经典。文章虽篇幅短小,但其文笔简洁至极而文采飞扬。陶渊明在归隐田园的第16年写作此文。陶渊明生活在晋宋易代之际,连年混战,赋役繁重,这些状况激起陶渊明思想的波澜,产生了对当权者的不满,加深了对当时社会的憎恨。但他无力改变,也不愿与统治者同流合污,只好借助创作抒发情怀。 2、教学目标:《语文课程标准》(实验稿)对7~9年级学生的阅读能力提出这样的要求“阅读浅显的文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,并积累一些常用的文言词。初步领悟作品内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价。”初一年级的学生基本能够借助课下注释和工具书能读懂课文的意思。根据三维教学理念,结合文体特征,我将本课教学目标设定为: 知识目标:○1、正确流利朗读课文;○2、抓住关键词疏通文意,积累常用文言词语;技能目标:品味语言,积累迁移,感受桃花的美;情感目标:理解评价作者的隐逸之风及作者心中的理想社会。 本文以渔人进出桃花为线索,真假结合,虚实相生。用朴素的语言,白描的手法,塑造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想。如何在准确掌握文言基础知识,疏通文意的前提下,巧妙诱发学生思维,理解作品的浪漫色彩和理想寄托,就成为本课教学的成败关键。 所以本课的教学重点是○1积累文言词语;○2诵读中感受桃花的美。教学难点:理解评价作者的隐逸之风及作者心中的理想社会。 二、说教法:

桃花源记优秀教案

《桃花源记》教学设计 一、教学目标: 1、了解作者、作品及其背景,识记本文常见的文言实词虚词。 2、体会作者对“世外桃源”的理想社会的描述,认识其对美好社会的向往和追求 二、教学重难点: 学习本文以渔人行踪为线索,理清课文思路,掌握课文内容。理解作者笔下的社会理想,理解作者寄托的思想感情 三、教学课时:第二课时 四、教学过程: (一)导入新课 我最近在做一项研究,从二桃杀三士,到桃园三结义,再到三生三世十里桃花,我惊奇的发现,桃字出现,总会演绎一场传奇,那么,今天我们一起走进《桃花源记》,看看本文有着怎样的传奇故事? (二)资料准备 1、作者作品:陶渊明,名潜,字元亮,东晋著名田园诗人,别号“五柳先生”。生于东晋末朝,出身于没落的地主官僚家庭。他少时颇有壮志,博学能文,任性不羁。当时社会动乱不安,他有志不得伸。做过几任小官,由于不满官场的丑恶,弃官回乡,这时他四十一岁,从此归隐田园。留下了“不为五斗米折腰”的传世美谈,世称靖节先生。 他所作的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情,他是我国文学史上著名田园诗人,唐代的王维和孟浩然是田园诗的继承者。 2、写作背景:陶渊明生活在东晋的动荡时期,其时政治黑暗、战乱频繁、生灵涂炭、民不聊生。当时陶渊明已经归隐多年,对于战乱造成的苦难有着深切的感受,但他深知无法改变现状,也不愿干预这种现状,只好借助创作来抒写情怀,塑造一个与污浊社会相对立的美好境界,以寄托自己的政治理想与美好情趣。同时由于他和农民接近,理解他们追求理想社会的愿望,所以写了《桃花源记》和《桃花源诗》。 (三)温故知新: 1、通假字 便要还家 2、古今异义 (1)鲜美(2)交通(3)妻子(4)绝境(5)无论(6)如此 3、按图诵文 (四)鉴赏分析: 1、本文是以什么为线索来描写桃花源的? 渔人的行踪,发现——进入——拜访——离开——再寻。

初中语文桃花源记说课稿

初中语文桃花源记说课稿 初中语文桃花源记说课稿 一、说教材 1.《大纲》的要求:九年义务教育全日制初级中学《语文教学大纲》(试用修订版)对阅读能力提出这样的要求“学习欣赏文学作品,感受作品中形象,欣赏优美、精彩的语言”。 2.教材内容的特点和作用 《桃花源记》是试用修订本初中语文第二册第五单元的一篇文言散文。诗人“以文为辞”,在《桃花源记》中虚构了一个美好的理想境界,比作者在田园诗《归园田居》所描写的田园生活更美,更理想。诗人以洗炼的笔墨,给我们描绘了一幅没有尘世羁绊的人间乐园——世外桃源。因此《桃花源记》更具有文学的欣赏性,对提高学生的文化品位、培养文言散文的审美情趣有着重要的作用。 3.教学的重点、难点 由于初一年级学生知识积累的有限,形象思维能力仍占主导地位,抽象思维能力还不是很强,学生正确评价作者的理想有一定的难度。因此依据《大纲》要求和教材内容的特点,结合学生的实际,《桃花源记》的教学重点、难点可以这样确定: ●教学重点:感受桃花源的美境,理解文中作者所表达的美好理想。 ●教学难点:理解评价作者心目中的理想社会。

4.教学目标 ●学习目标:熟读成诵,理解文章的内容。 ●能力目标:积累迁移,培养想象能力、创新能力。 ●德育目标:正确评价作者的理想,思考现代人生。 二、教学设想 1.陶渊明笔下的桃花源是一个“春蚕收长丝,秋收靡王税”般的社会,和平恬静,怡然自乐。它是一种理想,一种美的象征。因此,我把本节课设计为赏析课,以“美”为突破口,开展教学,突出重点。 2.为突破难点,我设计让学生分组自由讨论,启发学生认识作者的社会理想,弄清“桃源”是“世外”的,而不是现实的。 3.教学手段:利用多媒体(CAI)课件创设情境,启发学生去想象桃花源的美、理解桃花源的美,培养学生的想象能力,进而激发学生创造美的才能。 三、学法指导 教法的根本是学法,只有把“学法”教给学生,才能达到不教,正所谓“授之以渔,则终身受用无穷”。 1.诵读法:朗读是学生习得语感,提高阅读能力的有效途径,它具有唤起形象、表达情感、加强理解、训练思维等多种功能。《桃花源记》是一篇美文,只有让学生熟读成诵,才可能习得语感,在此基础上理解文章的内容,感受优美意境。 2.想象法:爱因斯坦曾说过:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,并且是知识进化的源泉。”