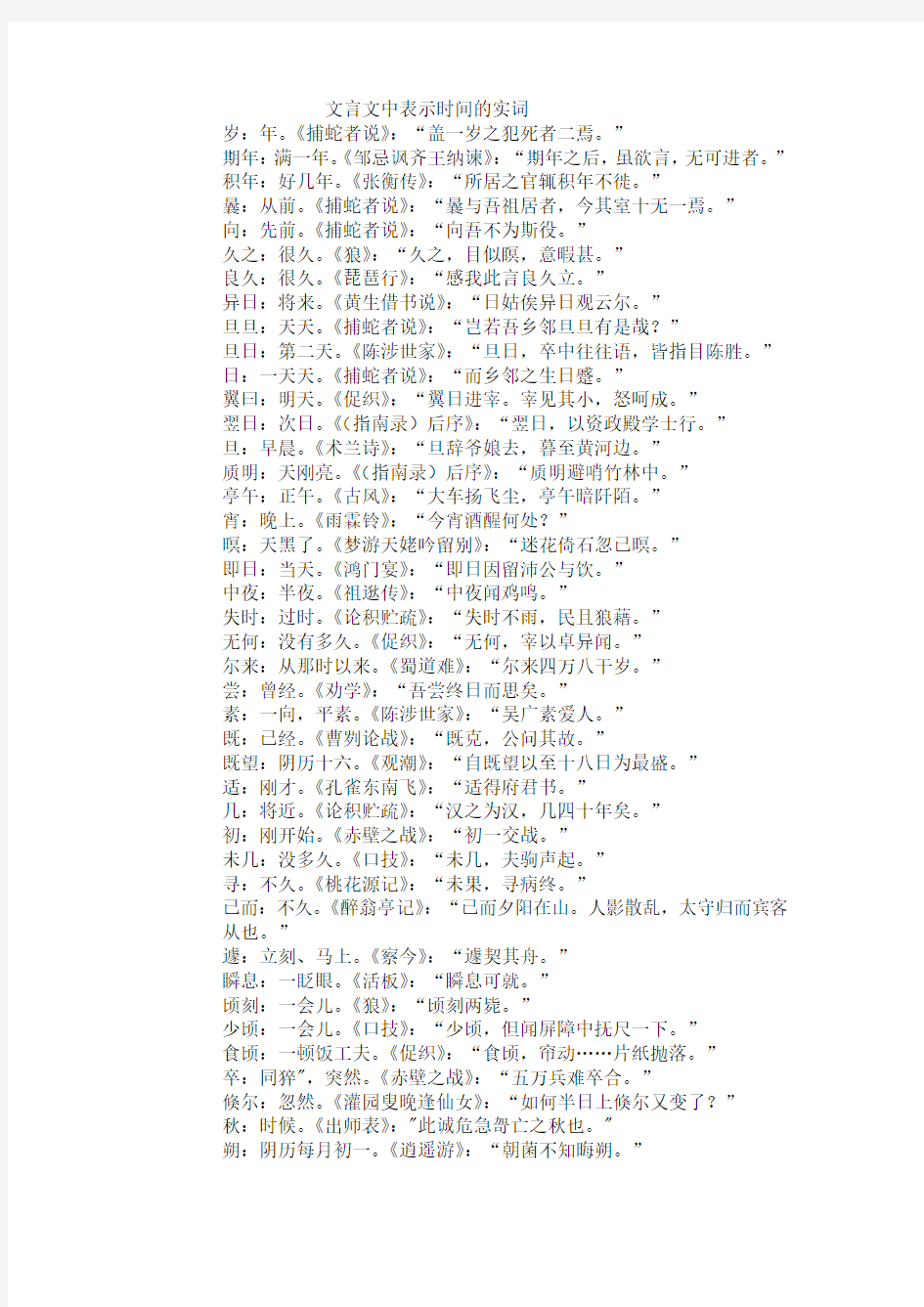

文言文中表示时间的实词

文言文中表示时间的实词

岁:年。《捕蛇者说》:“盖一岁之犯死者二焉。”

期年:满一年。《邹忌讽齐王纳谏》:“期年之后,虽欲言,无可进者。”积年:好几年。《张衡传》:“所居之官辄积年不徙。”

曩:从前。《捕蛇者说》:“曩与吾祖居者,今其室十无一焉。”

向:先前。《捕蛇者说》:“向吾不为斯役。”

久之:很久。《狼》:“久之,目似瞑,意暇甚。”

良久:很久。《琵琶行》:“感我此言良久立。”

异日:将来。《黄生借书说》:“日姑俟异日观云尔。”

旦旦:天天。《捕蛇者说》:“岂若吾乡邻旦旦有是哉?”

旦日:第二天。《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。”日:一天天。《捕蛇者说》:“而乡邻之生日蹙。”

翼曰:明天。《促织》:“翼日进宰。宰见其小,怒呵成。”

翌日:次日。《(指南录)后序》:“翌日,以资政殿学士行。”

旦:早晨。《术兰诗》:“旦辞爷娘去,暮至黄河边。”

质明:天刚亮。《(指南录)后序》:“质明避哨竹林中。”

亭午:正午。《古风》:“大车扬飞尘,亭午暗阡陌。”

宵:晚上。《雨霖铃》:“今宵酒醒何处?”

暝:天黑了。《梦游天姥吟留别》:“迷花倚石忽已暝。”

即日:当天。《鸿门宴》:“即日因留沛公与饮。”

中夜:半夜。《祖逖传》:“中夜闻鸡鸣。”

失时:过时。《论积贮疏》:“失时不雨,民且狼藉。”

无何:没有多久。《促织》:“无何,宰以卓异闻。”

尔来:从那时以来。《蜀道难》:“尔来四万八干岁。”

尝:曾经。《劝学》:“吾尝终日而思矣。”

素:一向,平素。《陈涉世家》:“吴广素爱人。”

既:已经。《曹刿论战》:“既克,公问其故。”

既望:阴历十六。《观潮》:“自既望以至十八日为最盛。”

适:刚才。《孔雀东南飞》:“适得府君书。”

几:将近。《论积贮疏》:“汉之为汉,几四十年矣。”

初:刚开始。《赤壁之战》:“初一交战。”

未几:没多久。《口技》:“未几,夫驹声起。”

寻:不久。《桃花源记》:“未果,寻病终。”

已而:不久。《醉翁亭记》:“已而夕阳在山。人影散乱,太守归而宾客从也。”

遽:立刻、马上。《察今》:“遽契其舟。”

瞬息:一眨眼。《活板》:“瞬息可就。”

顷刻:一会儿。《狼》:“顷刻两毙。”

少顷:一会儿。《口技》:“少顷,但闻屏障中抚尺一下。”

食顷:一顿饭工夫。《促织》:“食顷,帘动……片纸抛落。”

卒:同猝",突然。《赤壁之战》:“五万兵难卒合。”

倏尔:忽然。《灌园叟晚逢仙女》:“如何半日上倏尔又变了?”

秋:时候。《出师表》:"此诚危急哿亡之秋也。"

朔:阴历每月初一。《逍遥游》:“朝菌不知晦朔。”

望:阴历每月十五日。《五人墓碑记》:“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。”

晦:阴历每月最后一天。《登泰山记》:“戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。”

今者:现在。《齐桓晋文之事》:“今者,有人语此,力足以举千钧。”夜阑:夜深。《十一月四日风雨大作》:“夜阑卧听风吹雨。”

薄暮:傍晚。《岳阳楼记》:“薄暮冥冥。”

推断文言实词词义的方法与技巧

推断文言实词词义的方法与技巧 正文言实词是文言文的主体,是阅读文言文的关键,也是翻译文言文的核心。因此,在积累常见实词,掌握其基本义的基础上,正确推断它在文中的含义尤为重要。 1,形训推断法:即通过字形结构分析来解释词的本义。 A,君径造袁所寓之法华寺 B,若少屈,冀得一归觐1998年高考 A句“造”的义符为“辶”,联系下文“袁所寓之法华寺”,就可推测与处所关联的词义应是“到、去”的意思。B句“觐”为形声字,义符为“见”,联系下文推断为“拜见”之义。 2,声训推断法:通假推断法找到通假关系,用本义去解释借义。 A,甲兵顿弊而人民日以安于佚乐 B,便要还家,设酒杀鸡作食 A句“顿”与“钝”读音相近通假,“钝”的含义是“不锋利”,那么“甲兵顿弊”就是“甲弊兵钝”,意思是“长期放弃战备,铠甲破弊,兵器也不锋利了。”B句“要”与“邀”同音通假,推断“要”的意思是“邀请”。 3,句式推断法:借助对仗句和互文修辞推断词义。 A,忠不必用兮,贤不必以 B,优懈怠则思慎始而敬终 C,殚其地之出,竭其庐之入 D,奉之弥繁,侵之愈急 A句既是对仗句又是互文辞格,借助“用”推断出“以”也作“被任用”讲。B句依据“慎”推断出“敬”也作“谨慎”讲。C句借助“竭”推断出“殚”也作“尽、竭尽”讲。D句中借助“愈”推断出“弥”也作“越、更加”讲。 4,词性推断法:根据词语在文言句子中的位置,推知它的词性,根据词性进而推知它的实词词义。 A,据崤函之固,拥雍州之地 B,良将劲弩守要害之处

C,变姓名,诡踪迹 D,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环 A句为对仗句,“据”对“拥”,“固”与“地”相对,“地”是地方的意思,名词,那么“固”也是名词,据此推断“固”为“险固的地方”之意。B中借助“良”推断“劲”应为形容词,进而解为“硬的、强有力的”。C句中借助“变”推断“诡”应为动词,解 为“隐蔽”。D句中借助“戴”将“腰”解为“腰上佩戴着”。 5,语法结构推断法:根据汉语语法知识,主语、宾语多由名词、代词充当,谓语多 由动词、形容词充当,定语由名词、代词充当,状语由副词充当。由结构推断词性,进而 推断词义。 A,楚王贪而信张仪 B,信义著于四海 在A句中“信张仪”是一个动宾结构,因而推断“信”作“相信”讲;在B句中“信义”是句中主语,推断“信”是名词,作“信用”讲。 6,联想推断法:通过课文中有关语句中的用法,互相比照,确定其实词的含义。 A,金人曳出,击之败面1998年高考 B,使老弱女子乘城2001年高考 在A句中,我们联想到《口技》中“曳屋许许声”,《送东阳马生序》中“当余从师也,负箧曳屣”,还有成语“弃甲曳兵”中的“曳”都是“拖、拉”的意思,进而推断这 句中的“曳”作“拉”讲,省略了宾语“之”。在B中,我们联想到《氓》中“乘彼诡垣,以望复关”,《涉江》中“乘鄂渚而反顾兮”,两句中的“乘”都是“登”的意思,进而 推断此句的“乘”作“登”讲。 7,语境推断法:“因文定义”法语境可分为内部和外部语境,有些句子中的实词义 可借助这些语境来推断。 A,渔工水师虽知而不能言 B,盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉 A句联系全篇及背景看,渔工水师虽知石中山命名的真正原因,但因文化水平低,不 能用文字记载下来,因此这句中的“言”可推断为“记载”之义。B句中联系下文“庄宗 之所以得天下,与其所以失之”的事实和经验教训,就可推断出“人事”就是“人的作用、人的主观努力”之义。

文言文中表示时间的词语 汇总

文言文中表示时间的词语汇总 岁一年。“盖一岁之犯死者二焉。”(《捕蛇者说》) 是年这一年。“是年,谢庄办团。”(《冯婉贞》) 经年一年。“此去经年,应是良辰好景虚设。”(柳永《雨霖铃》) 期年满一年。“期jī年之后,虽欲言,无可进者。”(《邹忌讽齐王纳谏》) 迩年近年。“迩年狱讼,情稍重。”(《狱中杂记》) 不终岁不到一年。“不终岁,薄产累尽。”(《促织》) 不数岁不到几年。“不数岁,田百顷。”(《促织》) 初阳岁农历冬至以后立春以前。“往昔初阳岁,谢家来贵门。”(《孔雀东南飞》) 明年第二年。“明年复攻赵。”(《廉颇蔺相如列传》) 越明年到了第二年。“越明年,政通人和,百废俱兴。”(《岳阳楼记》) 积年好几年。“所居官辄积年不徙。”(《张衡传》) 累年年年。“累年如此,已用九女。”(《李寄》) 暮年晚年。“烈士暮年,壮心不已。”(《龟虽寿》) 岁暮一年将尽的时候。“岁暮锄犁傍空屋。”(《野老歌》) 期月一整月。“期月而诣莫生。”(《柳敬亭传》)(“期”读jī) 居数月过了几个月。“居数月,漠然无所事。”(《狱中杂记》) 间月隔月。“骨微伤,病间月。”(《狱中杂记》) 旬日十天左右。“攻之辄拔,速者功在漏刻,迟不过旬日。”(《阎典史传》) 旬余十多天。“旬余,杖至百。”(《促织》) 兼旬二十天。“一人倍之,伤肤,兼旬愈。”(《狱中杂记》) 日①一昼夜。.“一日之内,一宫之间,而气候不齐。”(《阿房宫赋》) ②白昼,白天。“日夜望将军至,岂敢反乎”(《鸿门宴》) ③每天,天天。“今诸生学于太学,县官日有廪稍之供。”(《送东阳马生序》) 无日没有多少日子。“吾村亡无日矣!”(《冯婉贞》) 有日为时不久。“道德之归也有日矣。”(《答李翊书》) 即日当天。“项王即日因留沛公与饮。”(《鸿门宴》) 翌日明天,第二天。“翌日,以资政殿学土行。”(《〈指南录〉后序》) 翼日翼通翌。明天,第二天。“翼日进宰,宰见其小,怒呵成。”(《促织》) 旦日明天,第二天。“沛公旦日从百余骑来见项王。”(《鸿门宴》) 他日另外有一天。“他日,驴一鸣,虎大骇。”(《黔之驴》) 后日过几天。“更求好女,后日送之。”(《西门豹治邺》) 异日将来的日子。“欲以树艺佐其急,且备异日也。”(《甘薯疏序》)

初中文言文实词释义及翻译方法

初中文言文知识点总结-常用实词及翻译方法 一.常用实词 实词有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题。实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。掌握常见文言实词的用法及意义,是提高文言文阅读能力的关键。 1.安 安逸。例:死于安乐(《生于忧患,死于安乐》) (2)养,奉养。例:衣食所安,弗敢专也(《曹刿论战》) (3)怎么。例:燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》) (4)安稳,安定。例:风雨不动安如山(《茅屋为秋风所破歌》) 2.曾 (1)同"增",增加。例:曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》) (2)副词,常与"不"连用,译为"连……都不……"。例:曾不若孀妻弱子(《愚公移山》)/曾不盈寸(《核舟记》) (3)曾经。例:相逢何必曾相识(《琵琶行》) (4)同"层",重叠。例:荡胸生曾云(《望岳》) 3.从 (1)跟,随。例:战则请从(《曹刿论战》)/隶而从者(《小石潭

记》) (2)学习。例:择其善者而从之(《论语。述而》) (3)追寻。例:溯洄从之(《蒹葭》) (4)依从。例:民弗从也(《曹刿论战》) (5)自,由。例:从口入,初极狭(《桃花源记》) (6)在。例:吾从北方闻子为梯(《公输》) (7)堂房亲属。例:赠从弟(《赠从弟》) (8)向。例:从乡之先达执经叩问(《送东阳马生序》) 4.得 (1)能够。例:余因得遍观群书(《送东阳马生序》) (2)领会。例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》) (3)同"德",恩惠,感激。例:所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》) (4)实施。例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》) (5)得意。例:怡然自得(《童趣》) (6)得到,获得。例:优劣得所(《出师表》) 5.道 (1)(正确的)方法。例:策之不以其道(《马说》)

文言文中表示时间的词语

中学文言文中表示时间的词语 一、表示动作行为已经发生或曾经发生,如:尝,其意思相当于“曾经”。 ①尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(魏学洢《核舟记》) ②孔子曰:“苛政猛于虎也。”吾尝疑乎是。(柳宗元《捕蛇者说》) ③予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(范仲淹《岳阳楼记》)

④陈涉少时,尝与人佣耕。(司马迁《陈涉世家》) 二、表示动作、状态在继续进行或持续存在,如: 1、会,意思是“恰逢”、“正赶上”。 ①会天大雨,道不通,度已失期。(司马迁《陈涉世家》) ②会宾客大宴。(林嗣环《口技》) 2、方,意思相当于“正”、“刚”。 ①方欲行,转视积薪后。(蒲松龄《狼》) 3、正,“正好”、“恰好”的意思。

①正沉吟间,夏侯敦入帐,禀请夜间口号。(罗贯中《杨修之死》) ②正唯弟子不能学也。(《论语/述而》) 三、表示在特定的某个时间发生,如:是时。 ①当是时,妇手拍儿声。(林嗣环《口技》) “当是时”,即“正在这个时候”的意思。 四、表示事件或动作行为突然发生,异常迅速,出人意料,如:忽,忽然,暴,急。 ①忽一人大呼:“火起。”(林嗣环《口技》)

②忽一彪军撞至面前,大叫:“魏延在此!”(罗贯中《杨修之死》) ③忽然抚尺一下,群响毕绝。(林嗣环《口技》) ④屠暴起,以刀劈狼首。(蒲松龄《狼》) ⑤定伯便担鬼著肩上,急执之。(干宝《宋定伯捉鬼》) ⑥急令医士调治。(罗贯中《杨修之死》) 例①~④“忽”“忽然”“暴”都有“突然”的意思。例⑤⑥“急”是“急忙”的意思,除表示动作的急促之外,它还着重表示仓促、忙乱的意思。

五、表示同时发生,如:一时。 ①一时齐发,众妙毕备。(林嗣环《口技》) “一时”译为“同一时候”,表示行为、状态存在的时间短暂。 六、表示过了很短的时间就发生,如:顷之,俄而、未几、少时,顷刻、少顷、间,相当于“一会儿”“过了一会儿”的意思。 ①顷之,客请与予对局。(钱大昕《弈喻》) ②俄而百千人大呼。(林嗣环《口技》) ③未几,夫齁声起。(林嗣环《口技》)

(中考)文言文150常用实词简表

中考150字积累 1、比B ①比,《说文》“密也”。本义,靠得很近。古字像两人紧贴之形。 ②引申:并列、靠近、勾结、亲密等。③比较、比拟。 ④及,等到。⑤法律术语,同“例”。比附照行的各类案例。 2、鄙 ①“鄙,边邑也。”“鄙”是“野”中的偏远部分,是和邻国接近的地区。(边疆,边远的地方。) ②见识浅陋。(庸俗,浅陋。)目光短浅(肉食者鄙) ③鄙夫;鄙人(自谦);鄙俚;鄙吝④鄙薄;鄙弃;鄙夷(轻视厌弃) ⑤卑鄙,身份低下,出身微贱。⑥比较:鄙;敝 3、兵 ①兵,《说文》“械也”。军械、武器。(本义,兵器、武器。)古字双手举斧斤形。例:兵器;兵库;兵工厂;兵不血刃;短兵相接。铸兵。 ②士兵,手执武器的人。战士或军队。③战争、军事。 兵贵神速(军队);兵连祸结(战争);兵不厌诈(用兵作战)。兵力(作战能力) 4、病 ①病,《说文》“疾加也”。一般的病称“疾”,重病称“病”。 ②引申:凡疲劳过度、饥饿过度造成的困苦不堪、软弱无力的状态也叫“病”。 ③引申:心理状态,忧虑、担心、苦恼、困顿 比较:病;疾 5、察 C ①察,《说文》“复审也”。“察”是对已知但却知之不深,知之不详的事物进行仔细、详尽、反复的观测、考核,目的是弄清楚事物的方方面面和发展变化过程,是把事情看得一清二楚。 ②“察”有各种各样的方式,如观察、省察、体察、考察、访察、核察……,这些“察”都为了了解真相。 ③举荐。④“察”的结果是明;“察察”是明明白白,清清楚楚。 6、彻 ①“彻”,《说文》“通也”,《小尔雅·广诂》“达也”。(通达;贯通。) ②“彻”表通时重在一通到底,是由此及彼、由外及里、从头到尾、从上到下的贯通。(深透;透彻。) ②中古之后,“彻”更广泛地用于声音、颜色、光线、温度、气味等的渗透到底上。(日光下彻;穿透) 7、乘 ①“乘,升也”。登车、坐车。②引申:驾车、驭马。 ③“乘”,趁着,引申:冒着。④欺凌,欺压。 ⑤追逐⑥计量,计算。 ⑦乘,sheng,量词。一车四马;乘车驾四马。 8、从 ①“从”是跟随在后面意思,它和行动关系密切。 ②所“从”的如果是人,跟随、跟从。 ③如果所“从”的是命令、意愿、法令、计谋……,就是顺随、照办、遵守、

古文中表示时间的词语

表示时间的词语 一,抽象的时间: 少顷、既而、是时、一时、未几、忽、俄而、忽然、于是、于时、于是。 少顷:一会儿; 既而:不久; 是时:这个时候; 一时:同一时候; 未几:不多久; 俄而:一会儿忽; 忽然:突然。 这些表示时间的词,既表明事件的时间关系,也具有衔接前后事件的作用,意思虽然相近,但表示的时间关系和作用不尽相同。 表示突然发生:忽、忽然 表示几件事同时发生:一时 表示两事相继发生:既而 表示在特定的某个时间之内发生:是时 表示过了很短时间就发生:俄而、少顷、未几。 另外还有如: 遽:立刻、马上。《察今》:“遽契其舟。” 遽别(急速分别);遽步(急步快走);遽忙(匆忙);遽几(急切期求);遽淹(迅速而逝) 快,迅速〖quick;fast〗 瞬息:一眨眼。《活板》:“瞬息可就。” 顷刻:一会儿。《狼》:“顷刻两毙。” 少顷:一会儿。《口技》:‘‘少顷,但闻屏障中抚尺一下。

食顷:一顿饭工夫。《促织》:“食顷,帘动..片纸抛落。” 卒:同猝”,突然。《赤壁之战》:“五万兵难卒合。” 倏(shū)尔:忽然。《灌园叟晚逢仙女》:“如何半日上倏尔又变了?” 倏易(急速地变化);倏霍(急速的样子);倏闪(顷刻;霎那间);倏忽(一眨眼;忽然);倏尔(转眼之间);倏瞬(一瞬间) 倏 shū <副> 忽然[suddenly] 倏而黄烟四起。 今者:现在。《齐桓晋文之事》:“今者,有人语此,力足以举千钧。” 二,概括性的时间: 向:先前。《捕蛇者说》:向吾不为斯役,假设以前我不捕蛇。戚戚不似向前声,悲戚的样子和前面大不相同。 久之:很久。《狼》:“久之,目似瞑,意暇甚。” 良久:很久。《琵琶行》:“感我此言良久立。” 失时:过时。《论积贮疏》:“失时不雨,民且狼藉。” 无何:没有多久。《促织》:“无何,宰以卓异闻。”’ 尔来:从那时以来。《蜀道难》:“尔来四万八干岁。” 尝:曾经’。《劝学》:“吾尝终日而思矣。” 素:一向,平素。《陈涉世家》:“吴广素爱人。“平素。 既:已经。《曹刿论战》:“既克,公问其故。” 适:刚才。《孔雀东南飞》:“适得府君书。” 几:将近,接近。《论积贮疏》:“汉之为汉,几四十年矣。” 初:刚开始。《赤壁之战》:“初一交战。” 未几:没多久。《口技》:“未几,夫驹声起。” 寻:不久。《桃花源记》:“未果,寻病终。”

文言文中表示时间的词语

文言文中表示时间的词语 一、表示动作行为已经发生或曾经发生,如:尝,其意思相当于"曾经"。 ①尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(魏学洢《核舟记》) ②孔子曰:"苛政猛于虎也。"吾尝疑乎是。(柳宗元《捕蛇者说》) ③予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(范仲淹《岳阳楼记》) ④陈涉少时,尝与人佣耕。(司马迁《陈涉世家》) 二、表示动作、状态在继续进行或持续存在,如: 1、会,意思是"恰逢"、"正赶上"。 ①会天大雨,道不通,度已失期。(司马迁《陈涉世家》) ②会宾客大宴。(林嗣环《口技》) 2、方,意思相当于"正"、"刚"。 ①方欲行,转视积薪后。(蒲松龄《狼》) 3、正,"正好"、"恰好"的意思。 ①正沉吟间,夏侯敦入帐,禀请夜间口号。(罗贯中《杨修之死》) ②正唯弟子不能学也。(《论语/述而》) 三、表示在特定的某个时间发生,如:是时。 ①当是时,妇手拍儿声。(林嗣环《口技》) "当是时",即"正在这个时候"的意思。 四、表示事件或动作行为突然发生,异常迅速,出人意料,如:忽,忽然,暴,急。 ①忽一人大呼:"火起。"(林嗣环《口技》) ②忽一彪军撞至面前,大叫:"魏延在此!"(罗贯中《杨修之死》) ③忽然抚尺一下,群响毕绝。(林嗣环《口技》) ④屠暴起,以刀劈狼首。(蒲松龄《狼》) ⑤定伯便担鬼著肩上,急执之。(干宝《宋定伯捉鬼》) ⑥急令医士调治。(罗贯中《杨修之死》) 例①~④"忽""忽然""暴"都有"突然"的意思。例⑤⑥"急"是"急忙"的意思,除表示动作的急促之外,它还着重表示仓促、忙乱的意思。 五、表示同时发生,如:一时。 ①一时齐发,众妙毕备。(林嗣环《口技》) "一时"译为"同一时候",表示行为、状态存在的时间短暂。 六、表示过了很短的时间就发生,如:顷之,俄而、未几、少时,顷刻、少顷、间,相当于"一会儿""过了一会儿"的意思。 ①顷之,客请与予对局。(钱大昕《弈喻》) ②俄而百千人大呼。(林嗣环《口技》) ③未几,夫齁声起。(林嗣环《口技》) ④少时,一狼径去。(蒲松龄《狼》) ⑤狼亦黠矣,而顷刻两毙。(蒲松龄《狼》) ⑥少顷,但闻屏障中抚尺一下。(林嗣环《口技》) ⑦扁鹊见蔡桓公,立有间。(韩非《扁鹊见蔡桓公》) 七、表示动作、行为或状态在前不久发生或完成不久,如:初,甫。 ①大儿初醒声。(林嗣环《口技》) ②甫下数子,客已得先手。(钱大昕《弈喻》)

文言文中表示时间的词语 汇总

文言文中表示时间的词语汇总 汇总文言文中表示时间的词语汇总安徽阜阳李卫全 文言文中表示时间的词语汇总 岁 一年。盖一岁之犯死者二焉。 是年 这一年。是年,谢庄办团。) 经年 一年。此去经年,应是良辰好景虚设。 期年 满一年。期j年之后,虽欲言,无可进者。 迩年 近年。迩年狱讼,情稍重。 不终岁 不到一年。不终岁,薄产累尽。 不数岁 不到几年。不数岁,田百顷。 初阳岁 农历冬至以后立春以前。往昔初阳岁,谢家来贵门。 明年 第二年。明年复攻赵。 越明年 到了第二年。越明年,政通人和,百废俱兴。 积年 好几年。所居官辄积年不徙。(《张衡传》) 累年 年年。累年如此,已用九女。(《李寄》) 暮年 晚年。烈士暮年,壮心不已。(《龟虽寿》) 岁暮 一年将尽的时候。岁暮锄犁傍空屋。 期月 一整月。期月而诣莫生。 居数月 过了几个月。居数月,漠然无所事。 间月 隔月。骨微伤,病间月。(《狱中杂记》) 旬日 十天左右。攻之辄拔,速者功在漏刻,迟不过旬日。(《阎典史传》) 旬余 十多天。旬余,杖至百。(《促织》) 兼旬 二十天。一人倍之,伤肤,兼旬愈。

一昼夜。.一日之内,一宫之间,而气候不齐。(《阿房宫赋》) 白昼,白天。日夜望将军至,岂敢反乎 每天,天天。今诸生学于太学,县官日有廪稍之供。 无日 没有多少日子。吾村亡无日矣!(《冯婉贞》) 有日 为时不久。道德之归也有日矣。 即日 当天。项王即日因留沛公与饮。(《鸿门宴》) 翌日 明天,第二天。翌日,以资政殿学土行。 翼日 翼通翌。明天,第二天。翼日进宰,宰见其小,怒呵成。(《促织》) 旦日 明天,第二天。沛公旦日从百余骑来见项王。 他日 另外有一天。他日,驴一鸣,虎大骇。 后日 过几天。更求好女,后日送之。 异日 将来的日子。欲以树艺佐其急,且备异日也。 来日 未来的日子。前途似海,来日方长。 累日 连日。数州之犬,皆苍黄吠噬狂走者累日。 旦旦 天天。岂若吾乡邻旦旦有是哉 昔日 从前。试用于昔日。(《出师表》) 朔 农历每月初一。朝菌不知晦朔(《逍遥游》) 望 农历每月十五。予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。(《五人墓碑记》) 望日 农历十五日那天。初婚三四个月,适冬之望日前后。(《与妻书》) 既望 农历每月十六日。自既望以至十八日为盛。 晦 农历每月的最后一天。 旦 早晨。旦辞爷娘去。(《木兰诗》) 夙 早晨。受命以来,夙夜忧叹。(《出师表》)

文言文中表示时间的词语

文言文中表示时间的词语 文言文中表示时间的词语汇总 岁一年。“盖一岁之犯死者二焉。” 是年这一年。“是年,谢庄办团。”) 经年一年。“此去经年,应是良辰好景虚设。” 期年满一年。“期jī年之后,虽欲言,无可进者。” 迩年近年。“迩年狱讼,情稍重。” 不终岁不到一年。“不终岁,薄产累尽。” 不数岁不到几年。“不数岁,田百顷。” 初阳岁农历冬至以后立春以前。“往昔初阳岁,谢家来贵门。” 明年第二年。“明年复攻赵。 越明年到了第二年。“越明年,政通人和,百废俱兴。” 积年好几年。“所居官辄积年不徙。”(《张衡传》) 累年年年。“累年如此,已用九女。”(《李寄》) 暮年晚年。“烈士暮年,壮心不已。”(《龟虽寿》) 岁暮一年将尽的时候。“岁暮锄犁傍空屋。” 期月一整月。“期月而诣莫生。” 居数月过了几个月。“居数月,漠然无所事。”

间月隔月。“骨微伤,病间月。”(《狱中杂记》) 旬日十天左右。“攻之辄拔,速者功在漏刻,迟不过旬日。”(《阎典史传》) 旬余十多天。“旬余,杖至百。”(《促织》) 兼旬二十天。“一人倍之,伤肤,兼旬愈。” 日①一昼夜。.“一日之内,一宫之间,而气候不齐。”(《阿房宫赋》) ②白昼,白天。“日夜望将军至,岂敢反乎” ③每天,天天。“今诸生学于太学,县官日有廪稍之供。” 无日没有多少日子。“吾村亡无日矣!”(《冯婉贞》) 有日为时不久。“道德之归也有日矣。” 即日当天。“项王即日因留沛公与饮。”(《鸿门宴》) 翌日明天,第二天。“翌日,以资政殿学土行。” 翼日翼通翌。明天,第二天。“翼日进宰,宰见其小,怒呵成。”(《促织》) 旦日明天,第二天。“沛公旦日从百余骑来见项王。” 他日另外有一天。“他日,驴一鸣,虎大骇。” 后日过几天。“更求好女,后日送之。” 异日将来的日子。“欲以树艺佐其急,且备异日也。”

文言文150常用实词简表(优选.)

文言文150常用实词简表 1、比B ①比,《说文》“密也”。本义,靠得很近。古字像两人紧贴之形。 ②引申:并列、靠近、勾结、亲密等。③比较、比拟。 ④及,等到。⑤法律术语,同“例”。比附照行的各类案例。 2、鄙 ①“鄙,边邑也。”“鄙”是“野”中的偏远部分,是和邻国接近的地区。(边疆,边远的地方。) ②见识浅陋。(庸俗,浅陋。)目光短浅(肉食者鄙) ③鄙夫;鄙人(自谦);鄙俚;鄙吝④鄙薄;鄙弃;鄙夷(轻视厌弃) ⑤卑鄙,身份低下,出身微贱。⑥比较:鄙;敝 3、兵 ①兵,《说文》“械也”。军械、武器。(本义,兵器、武器。)古字双手举斧斤形。例:兵器;兵库;兵工厂;兵不血刃;短兵相接。铸兵。 ②士兵,手执武器的人。战士或军队。③战争、军事。 兵贵神速(军队);兵连祸结(战争);兵不厌诈(用兵作战)。兵力(作战能力) 4、病 ①病,《说文》“疾加也”。一般的病称“疾”,重病称“病”。 ②引申:凡疲劳过度、饥饿过度造成的困苦不堪、软弱无力的状态也叫“病”。 ③引申:心理状态,忧虑、担心、苦恼、困顿 比较:病;疾 5、察 C ①察,《说文》“复审也”。“察”是对已知但却知之不深,知之不详的事物进行仔细、详尽、反复的观测、考核,目的是弄清楚事物的方方面面和发展变化过程,是把事情看得一清二楚。 ②“察”有各种各样的方式,如观察、省察、体察、考察、访察、核察……,这些“察”都为了了解真相。 ③举荐。④“察”的结果是明;“察察”是明明白白,清清楚楚。 6、彻 ①“彻”,《说文》“通也”,《小尔雅·广诂》“达也”。(通达;贯通。) ②“彻”表通时重在一通到底,是由此及彼、由外及里、从头到尾、从上到下的贯通。(深透;透彻。) ②中古之后,“彻”更广泛地用于声音、颜色、光线、温度、气味等的渗透到底上。(日光下彻;穿透) 7、乘 ①“乘,升也”。登车、坐车。②引申:驾车、驭马。 ③“乘”,趁着,引申:冒着。④欺凌,欺压。 ⑤追逐⑥计量,计算。 ⑦乘,sheng,量词。一车四马;乘车驾四马。 8、从 ①“从”是跟随在后面意思,它和行动关系密切。 ②所“从”的如果是人,跟随、跟从。 ③如果所“从”的是命令、意愿、法令、计谋……,就是顺随、照办、遵守、

文言实词词义推断技巧

文言实词词义推断技巧 “常见文言实词”是指考查范围,包括通假字、异读字、古今异义、一词多义和词类活用等。新大纲中列出了120个重点实词,基本上都在课本内出现过。所以,在第一步识记积累的基础上,便要掌握一些实词推断的基本方法。 一、冷僻的字尝试字形推断法: 汉语的造字法(尤其是象形,指事,会意,形声这四种)为我们推测领悟词义提供了有利的帮助。根据字形推断出词的大概意义范畴,再根据上下文,就可以确定词的具体含义。通常来说,凡形旁从“禾”与五谷有关;从“贝”与金钱有关。如:“不赂者以赂者丧”赂即贿赂。 例:①金就砺则利(《劝学》) ②骐骥一跃,不能十步(《劝学》) ③邹忌修八尺有余,而形貌昳丽(《邹忌讽齐王纳谏》) ④两涘渚崖之间,不辩牛马(《秋水》) ⑤生而眇者不识日(《日喻》) 解析: ①“砺”,“石”旁。推断它可能与一种“石”有关,查字典得到“砺”:“磨刀石”。 ②“骐骥”,“马”旁,可能是一种“马”,准确义项为“骏马”。 ③“昳”,“日”加“失”,联系上下文“形貌昳丽”,联想到“昳”可能表现的是一种美丽,这种美丽让“日”失掉光彩。 ④“涘”,水旁,当与“水”有关,“水边”义。 ⑤“眇”,从目从少,联想到少目的含义,可推知为眼盲。 以上介绍了推断实词词义时应掌握的三个技巧,当然它们不是灵丹妙药,只是在释义困难时可以拿来试一试。对实词的理解,关键还是看这个词所处的具体语境,一切推断的技巧都应在具体的语境中发挥作用。 1、引导练习: (1)方其系燕父子以组(《伶官传序》) (2)金就砺则利(《劝学》) (3)践华为城,因河为池(《过秦论》) 2、小试身手: (1)平民虽平价不能籴 (2)自放驴,取樵炊爨 (3)可以独飨白粲。 (4)生而眇者不识日,问之有目者 二、通假推词义法 1、引导练习: (1)张良出,要项伯 (2)河曲智叟亡以应 2、小试身手: (1)甲兵顿弊而人民日以安于佚乐 (2)以身徇国 (3)张仪至秦,详失绥堕车,不朝三月 方法指引: 文言文中的通假字是理顺文句的一种障碍,但我们只要根据通假字规律,就可以推出本字的含义来。通假是文言文使用词语的特殊的语法现象之一,用了通假的词语从通假的角度

古文中表示时间的词

一、表示动作行为已经发生或曾经发生,如:尝,其意思相当于“曾经”。 ①尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(魏学洢《核舟记》) ②孔子曰:“苛政猛于虎也。”吾尝疑乎是。(柳宗元《捕蛇者说》) ③予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(范仲淹《岳阳楼记》) ④陈涉少时,尝与人佣耕。(司马迁《陈涉世家》) 二、表示动作、状态在继续进行或持续存在,如: 1、会,意思是“恰逢”、“正赶上”。 ①会天大雨,道不通,度已失期。(司马迁《陈涉世家》) ②会宾客大宴。(林嗣环《口技》) 2、方,意思相当于“正”、“刚”。 ①方欲行,转视积薪后。(蒲松龄《狼》) 3、正,“正好”、“恰好”的意思。 ①正沉吟间,夏侯敦入帐,禀请夜间口号。(罗贯中《杨修之死》) ②正唯弟子不能学也。(《论语/述而》) 三、表示在特定的某个时间发生,如:是时。 ①当是时,妇手拍儿声。(林嗣环《口技》) “当是时”,即“正在这个时候”的意思。 四、表示事件或动作行为突然发生,异常迅速,出人意料,如:忽,忽然,暴,急。 ①忽一人大呼:“火起。”(林嗣环《口技》) ②忽一彪军撞至面前,大叫:“魏延在此!”(罗贯中《杨修之死》)

③忽然抚尺一下,群响毕绝。(林嗣环《口技》) ④屠暴起,以刀劈狼首。(蒲松龄《狼》) ⑤定伯便担鬼著肩上,急执之。(干宝《宋定伯捉鬼》) ⑥急令医士调治。(罗贯中《杨修之死》) 例①~④“忽”“忽然”“暴”都有“突然”的意思。例⑤⑥“急”是“急忙”的意思,除表示动作的急促之外,它还着重表示仓促、忙乱的意思。 五、表示同时发生,如:一时。 ①一时齐发,众妙毕备。(林嗣环《口技》) “一时”译为“同一时候”,表示行为、状态存在的时间短暂。 六、表示过了很短的时间就发生,如:顷之,俄而、未几、少时,顷刻、少顷、间,相当于“一会儿”“过了一会儿”的意思。 ①顷之,客请与予对局。(钱大昕《弈喻》) ②俄而百千人大呼。(林嗣环《口技》) ③未几,夫齁声起。(林嗣环《口技》) ④少时,一狼径去。(蒲松龄《狼》) ⑤狼亦黠矣,而顷刻两毙。(蒲松龄《狼》) ⑥少顷,但闻屏障中抚尺一下。(林嗣环《口技》) ⑦扁鹊见蔡桓公,立有间。(韩非《扁鹊见蔡桓公》) 七、表示动作、行为或状态在前不久发生或完成不久,如:初,甫。 ①大儿初醒声。(林嗣环《口技》) ②甫下数子,客已得先手。(钱大昕《弈喻》)

古文表示时间的词语

古文中表时间的词语总结 文言文中表示时间的词,除小部分与现代汉语用法相同外,大部分与现代汉语有异。下面所辑表示时间的词,是从现行初中文言文教材中搜集整理的。这些表示时间的词,有的是名词,有的是副词,在教材中应准确把握,便于学生正确理解。 间:一会儿。“立有间”(《扁鹊见蔡桓公》) 晓:清晨。“晓驾炭车碾冰辙”(《卖炭翁》) 顷之:过一会儿。“顷之,客请与予对局”(《弈喻》) 久之:很久。“久之,目似瞑”(《狼》) 旦:早晨。“旦辞爷娘去”(《木兰诗》) 暮:傍晚。“暮投石壕村”(《石壕吏》) 寻:不久。“未果,寻病终”(桃花源记》) 顷刻:一会儿。“顷刻两毙”(《狼》) 未几:没多久。“未几,夫鼾声起”(《口技》) 旋:立刻,马上。“有奇字素无备者,旋刻之”(《活板》) 瞬息:一眨眼。“瞬息可就”(《活板》) 俄而:一会儿。“俄而百千人大呼”(《口技》) 少顷:一会儿。“少顷,但闻屏障中抚尺一下”(《口技》) 夜阑:夜深。“夜阑卧听风吹雨”(《十一月四日风雨大作》) 既而:不久。“既而儿醒”(《口技》) 是时:这个时候。“当是时”(《口技》) 即:立刻。“即书诗四句”(《伤仲永》)

立:立刻。“自是指物作诗立就”(《伤仲永》) 日:天天。“日扳仲永环谒于邑人”(《伤仲永》) 已而:不久。“已而夕阳在山”(《醉翁亭记》) 曩:从前。“曩与吾祖居者,今其室十无一焉”(《捕蛇者说》) 旦旦:天天。“岂若吾乡邻之旦旦有事哉”(《捕蛇者说》) 旦日:第二天。“旦日,卒中往往语,皆指目陈胜”(《陈涉世家》)尔来:从那时以来。“尔来二十有一年矣”(《出师表》) 素:一向,平素。“吴广素爱人”(《陈涉世家》) 既:已经。“既克,公问其故”(《曹刿论战》) 秋:时候。“此诚危急存亡之秋也”(《出师表》)

文言实词解题技巧

文言实词含义的辨析技巧 《考试大纲》在文言文阅读试题方面要求考生能“理解常见实词在文中的含义”。“常见实词”即中学文言文教学中经常出现的一些文言实词;“在文中的含义”即不能孤立地识记实词的含义,而是要具体理解它们在所给出的文章中的含义。为了帮助考生“理解常见实词在文中的含义”,下面介绍一些文言实词含义的辨析技巧。 1、根据句意辨析文言实词的含义 众所周知,文言文的翻译强调“词不离句,句不离段,段不离篇”。所谓“词不离句”,也就是对某个词语的解释要结合整个句子的意思来进行。如果对某个词语的解释正确,把它放到整个句子中就讲得通。相反,如果对某个词语的解释不正确,把它放在整个句子中则讲不通。根据这一特点,也就可以判断对某个文言实词含义的解释是否正确。例如:2003年全国卷第11题: 对下列句子加点的词语的解释,不正确的一项是 A、讽帝大征四方奇技讽:劝告 B、咸私哂其矫饰焉哂:讥笑 C、恐为身祸,每遇人尽礼遇:优待 D、太宗初即位,务止奸吏务:致力 在上述四项中,把对“讽”、“哂”、“务”的解释放到句中去理解都是讲得通的,而把对“遇”的解释“优待”放到句中则讲不通:“(裴矩)害怕自己遭遇祸患,经常优待人用尽了礼节。”《现代汉语词典》对“优待”的解释是“给以好的待遇”。显然把“遇”解释为“优待”放到句中讲不通,也就可以肯定这一解释不正确。“遇”字的正确解释是“对待”,故答案选C。 2、根据上下文内容辨析文言实词的含义 既然是理解常见实词“在文中的含义”,那么辨析文言实词的含义时要根据上下文的内容来理解也就是理所当然的了。例如,2002年全国卷第11题: 对下列句子中加点的词语的解释,正确的一项是 A、专以射为戏,竟死竟死:竟然因此而死 B、广之将兵,乏绝之处,见水将兵:将领和士兵 C、青欲上书报天子军曲折曲折:指行军的弯曲道路 D、广结发与匈奴大小七十余战结发:指刚成年的时候 在A项中,如果“竟死”的含义是“竟然因此而死”,那么造成李广死的原因就是“专以射为戏”,但文中讲的李广的死因却是“后从大将军青击匈奴,既出塞,出东道。军亡导,或失道,后大将军青欲上书报天子军曲折,广曰:‘诸校尉无罪,乃我自失道’。”“遂引刀自 刭。”也就是说,李广是因为“失道”没有按时到达目的地而自杀。由此可知,把“竟死” 解释为“竟然因此而死”是错误的。正确的解释是“一直到死”。在B项中,完整的句子是:“广之将兵,乏绝之处,见水,士卒不尽饮,广不近水;士卒不尽食,广不尝食。”这个句子很明显讲的是李广作为将领在生活上关心士兵、爱护士兵的有关情况。如果把“将兵”解释为“将领和士兵”,也就变成了谈将领和士兵都怎么样,与后面谈李广在生活上关心和爱护士兵的意思连贯不起来,故这一解释错误。正确的解释是“统领士兵”。在C项中,与此有关的内容是,因为“失道”,“青欲上书报天子军曲折”,然而李广却主动承担罪责,说“诸校尉无罪,乃我自失道”,并因此而自杀。如果“曲折”的含义是“指行军的弯曲道路”,那与李广的承担罪责和自杀就没有什么联系了,所以也是错误的。正确的解释是“事情的复杂经过”。在D项中,把“结发”解释为“指刚成年的时候”是正确的,因为中学《语文》课本中的注释多次谈到过古代的男子从成年时开始“结发”。此题的答案选D。 3、根据类似例句解释文言实词的含义 作为“常见实词”,它们在课文中必定多次出现过。如果平时熟读课文,能够记住大量包含“常见实词”的例句,考试时根据课文中类似的例句来解释有关实词的含义,找到正确答案的可能性也就非常大。例如,2001年第11题: 对下列句子加点的词语的解释,不正确的一项是 A、城之不拔者二耳拔:被攻取 B、齐人未附附:归附 C、使老弱女子乘城乘:巡视 D、齐人追亡逐北北:指败逃者 C项中的“乘”被解释为“巡视”,显而易见不合情理。因为“老弱女子”是平民百姓,根本不可能像官员们那样去“巡视”。那么,“乘”的含义到底是什么呢?《诗经·卫风·氓》中“乘彼危垣”的“乘”是“登上”的意思;《涉江》中“乘鄂渚而反顾兮”的“乘”也是“登上”的意思。按“登上”之意来解释“乘”,说“让老弱女子登上城墙”,与前面故意“令甲卒皆伏”相互呼应,这正是主人公田单用来麻痹敌人的一条计策,与文意完全相符。因此,答案应选C。 4、根据语法功能辨析文言实词的含义 在汉语语法中,主语、宾语基本上由名词和代词充当,谓语基本上由动词和形容词充当,等等。根据某个词语在句中的语法功能来辨析它的词性,进而辨析它的含义,这也是一种十分有效的方法。例如,2000年全国卷第11题: 对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是 A、威自京都省之省:探望 B、不审于何得此绢审:知道 1

盘点文言文中表示时间的词语

盘点文言文中表示时间的词语 是年 这一年。“是年,谢庄办团。”(《冯婉贞》) 经年 一年。“此去经年,应是良辰好景虚设。”(柳永《雨霖铃》) 期年 满一年。“期jī年之后,虽欲言,无可进者。”(《邹忌讽齐王纳谏》) 迩年 近年。“迩年狱讼,情稍重。”(《狱中杂记》) 不终岁 不到一年。“不终岁,薄产累尽。”(《促织》) 不数岁 不到几年。“不数岁,田百顷。”(《促织》) 初阳岁 农历冬至以后立春以前。“往昔初阳岁,谢家来贵门。”(《孔雀东南飞》) 明年 第二年。“明年复攻赵。”(《廉颇蔺相如列传》) 越明年 到了第二年。“越明年,政通人和,百废俱兴。”(《岳阳楼记》) 积年 好几年。“所居官辄积年不徙。”(《张衡传》) 累年 年年。“累年如此,已用九女。”(《李寄》) 暮年 晚年。“烈士暮年,壮心不已。”(《龟虽寿》) 岁暮 一年将尽的时候。“岁暮锄犁傍空屋。”(《野老歌》) 期月 一整月。“期月而诣莫生。”(《柳敬亭传》)(“期”读jī) 居数月 过了几个月。“居数月,漠然无所事。”(《狱中杂记》) 间月 隔月。“骨微伤,病间月。”(《狱中杂记》) 旬日 十天左右。“攻之辄拔,速者功在漏刻,迟不过旬日。”(《阎典史传》) 旬余 十多天。“旬余,杖至百。”(《促织》) 兼旬 二十天。“一人倍之,伤肤,兼旬愈。”(《狱中杂记》) 日 ①一昼夜。.“一日之内,一宫之间,而气候不齐。”(《阿房宫赋》) ②白昼,白天。“日夜望将军至,岂敢反乎”(《鸿门宴》)

③每天,天天。“今诸生学于太学,县官日有廪稍之供。”(《送东阳马生序》) 无日 没有多少日子。“吾村亡无日矣!”(《冯婉贞》) 有日 为时不久。“道德之归也有日矣。”(《答李翊书》) 即日 当天。“项王即日因留沛公与饮。”(《鸿门宴》) 翌日 明天,第二天。“翌日,以资政殿学土行。”(《〈指南录〉后序》) 翼日 翼通翌。明天,第二天。“翼日进宰,宰见其小,怒呵成。”(《促织》) 旦日 明天,第二天。“沛公旦日从百余骑来见项王。”(《鸿门宴》) 他日 另外有一天。“他日,驴一鸣,虎大骇。”(《黔之驴》) 后日 过几天。“更求好女,后日送之。”(《西门豹治邺》) 异日 将来的日子。“欲以树艺佐其急,且备异日也。”(《甘薯疏序》) 来日 未来的日子。“前途似海,来日方长。”(《少年中国说》) 累日 连日。“数州之犬,皆苍黄吠噬狂走者累日。”(《答韦中立论师道书》) 旦旦 天天。“岂若吾乡邻旦旦有是哉”(《捕蛇者说》) 昔日 从前。“试用于昔日。”(《出师表》) 朔 农历每月初一。“朝菌不知晦朔”(《逍遥游》) 望 农历每月十五。“予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。”(《五人墓碑记》) 望日 农历十五日那天。“初婚三四个月,适冬之望日前后。”(《与妻书》) 既望 农历每月十六日。“自既望以至十八日为最盛。”(《观潮》) 。 晦 农历每月的最后一天。 旦 早晨。“旦辞爷娘去。”(《木兰诗》) 夙 早晨。“受命以来,夙夜忧叹。”(《出师表》) 晓 天亮。“夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。”(《卖炭翁》)

文言文中实词答题技巧

文言文中实词答题技巧 文言实词释义题:本题往往考查多义实词,古今异义词,通假字,偏义词及词类活用等知识点。 (答题技巧):记住:实词理解题不完全在于考你是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法: ■第一种:从语法搭配的角度辨析词性 ■第二种:从语义搭配的角度推测词义 ■第三种:从语境暗示的角度推断词义 ■第四种:从字形构成的角度推测词义 ■第五种:从词类活用古今异义等用法的角度判断词义 ■第六种:从句子结构对称的角度推断词义 ■第七种:从字音字形通假的角度推断词义 (相关知识) 一词多义的`产生:①词的本义。如“解狐乃引弓送而射之”拉开弓。②词的引申义。如“我君景公引领西望”伸长,成语有“引吭高歌”。③词的比喻义。如“金城汤池”比喻牢不可破。④词的借代义。如“徒以口舌为劳”代言辞。⑤词的假借义。如“将军禽操宜在今日”通“擒”。 考纲规定的120个常见文言实词:根据义项之间的以上5种内在关系识记 1爱安被倍本鄙兵病察朝 2曾乘诚除辞从殆当道得 3度非复负盖故顾固归国 4过何恨胡患或疾及即既 5假间见解就举绝堪克类 6怜弥莫乃内期奇迁请穷 7去劝却如若善少涉胜识 8使是适书孰属数率说私 9素汤涕徒亡王望恶微悉 10相谢信兴行幸修徐许阳 11要宜遗贻易阴右再造知 12致质治诸贼族卒走左坐 重点掌握黑体词的古代常用但今天不常见的义项

先祖先、已经死去的长辈课督促劝说秩官吏的俸禄、十年为一秩逸马脱了缰绳、放纵禁皇帝居住的地方对回答或对话如到、往掾古代属官的统称工工匠、精巧、擅长僭超越本分、虚假不真实容宽容、或许、许可贷借出借入,宽容狱官司、案件、监牢白告诉与赞扬多赞扬遽急速、就、恐惧尤罪过过错、指责归罪给食用丰足按追究、考察、调查赡富足充足、供给供养典主持令美好差病好了执捉拿延延请省减免谢道歉、推辞、告诉第次第、官僚和贵族的住宅、科举考试的等级 折驳斥、指责使对方屈服赧因羞愧而脸红竟结束、完坐因……而犯罪、因为甫才寻不久造造访过拜访、责备弑子杀父、臣杀君用财用、因为 感谢您的阅读,祝您生活愉快。

古文中表示时间的词语

表示时间的词语 文言里表示时间的词语的含意是确定不变的,就是说,同一时间词语,不管用在哪篇文章中,都是表示同样的意思。所以,了解并记住这些时间词语,对于提高阅读能力来说,是必要的。 俄:不久,顷刻。“俄见小虫跃起。”《促织》 俄而:不久,一会儿。“俄而百千人大呼。”《口技》 俄项:顷刻,一会儿。“俄顷风定云墨色。”《茅屋为秋风所破歌》 旋:随即。“有奇字素无备者,旋刻之。”《活板》 少顷:一会儿,过了一会儿。 少顷:“但闻屏障中抚尺一下。”《口技》少间:等一会儿,隔不多久。 “少间,帘内掷一纸出。”《促织》 少时:不多时,一会儿。 “少时,一狼径去。”《狼》 少选:隔了一会儿,不多久。 “少选当毕。”《柳毅传》 食顷:吃了一顿饭的工夫。 “食项,帘动,片纸抛落。”《促织》 顷之:一会儿,片刻。 “顷之,烟炎张天。”《赤壁之战》 须臾:片刻,一会儿。 “不如须臾之所学也。”《劝学》 既而:不久,一会儿。 “既而;儿醒大啼。”《口技》 已而:不久,过后。 “已而,夕阳在山。”《醉翁亭记》 已乃:旋即,不久就。 “已乃分城而夺。”《阎典史传》瞬息:一转眼,一呼吸之间。 “更互用之,瞬息可就。”《活板》 未几:不多时(不多久)。 “未几,夫鼾声起。”《口技》 翌日:明日,第二天。 “翌日,以资政殿学士行。”《指南录后序》朔:农历每月的初一。 “朝菌不知晦朔。”《察变》 望:农历每月的十五。 “在丁卯三月之望。”《五人墓碑记》晦:农历每日的最后一天。 “戊申晦,五鼓。”《登泰山记》 既望:农历每月的十六日。 “壬戌之秋,七月既望。”《前赤壁赋》 期年:一周年。 “期年出之,抱以适市。”《工之侨献琴》期月:一整月,满月。 “简练揣摩,期月而谐莫生。”《柳毅传》 尔来:从那时以来。 “尔来二十有一年矣。”《出师表》 向者:以往、以前。 “向者祝渡老人之芋之香而甘也。《芋老人传》 向前:先前、以前。 “凄凄不似向前声。”《琵琶行》 向时:先前。 “向时云里诸峰。”《游黄山记》 竟日:终日,一整天。 “君竟日不出门。”《谭嗣同》 襄:过去、从前。 “囊与吾祖居者,今其室十无一焉。”《捕蛇者说》 朝:早晨。 “朝晖夕阴,气象万千。”《岳阳楼记》 暮:傍晚,日落的时候。 “暮投石壕村。”《石壕吏》 旦:天亮。 “号呼达旦。”《狱中杂记》 至日:指冬至、夏至。 “淳熙丙中至日。”姜夔词《扬州慢·扬州慢》丙申年冬至日 重阳:农历九月初九,也叫重九。 “待到重阳日,还来就菊花。孟浩然《过故人庄》末造:末年。 “满清末造。”《黄花冈烈士事略序》 积年:好几年。 “所居之官辄积年不徙。(《张衡传》) 明年:第二年。 “明年复攻赵。《廉颇前相如列传》 越明年:到第二年。 “越明年,政通人和。”《岳阳楼记》 旬:十天。 “旬乃还第。”《记王忠肃公翱事》 兼旬:二十天。

解释文言实词的技巧

文言实词释义题:本题往往考查多义实词,古今异义词,通假字,偏义词及词类活用等知识点。 【答题技巧】:记住:实词理解题不完全在于考你是否记得实词意思,更主要是考你是否会利用上下文进行推测。掌握常见的理解和推断实词在文中含义的方法: ■第一种:从语法搭配的角度辨析词性 (2001高考)对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是() A.威自京都省之省:探望。 B.不审于何得此绢审:知道。 C.自放驴,取樵炊爨樵:打柴。 D.后因他信,具以白质信:使者。 ■第二种:从语义搭配的角度推测词义 (2005高考)对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是() A.娶妇必责财,贫人女至老不得嫁责:索求B.夏人循环问见,疑以为诱敌不敢击问:间或 C.富人有不占田籍,而质人田券至万亩质:质问D.颜无子,不克葬克:能够 ■第三种:从语境暗示的角度推断词义 (05广东)永平初,显宗舅新阳侯阴就慕晖贤,自往候之,晖避不见。 对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是() A.乃召晖拜为郎拜:授官 B.自往候之,晖避不见候:等候 C.今而相送,明吾非有爱也爱:吝惜 D.顾谓掾属曰:“若之何?”谓:对……说 ■第四种:从字形构成的角度推测词义 粜(卖米);籴(买米);穰(与农事有关);禳(与祭示有关);觐(拜见)。 ■第五种:从词类活用(古今异义)等用法的角度判断词义 (05高考)对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是() A.恐天下以吾私广国私:偏爱B.汝第往,吾今使人召若第:暂且 C.此吾弄臣,君释之弄臣:帝王亲近狎玩之臣D.晁错为内史,贵幸用事用事:凭感情做事 ■第六种:从句子结构对称的角度推断词义 对称词语和句子中处于对称位置的词语意思相近或相反。 如:1“忠不必用兮,贤不必以”。“以”:(被)重用、任用。如:2追亡逐北,北:逃跑的人。 ■第七种:从字音字形通假的角度推断词义 利用音形关系,通假推测。高考题:此除蝗虫谊(通“意”,意思)也。 重点掌握黑体词的古代常用但今天不常见的义项 先(祖先、已经死去的长辈)课(督促劝说)秩(官吏的俸禄、十年为一秩)逸(马脱了缰绳、放纵)禁(皇帝居住的地方)对(回答或对话)如(到、往)掾(古代属官的统称)工(工匠、精巧、擅长)僭(超越本分、虚假不真实)容(宽容、或许、许可)贷(借出借入,宽容)狱(官司、案件、监牢)白(告诉)与(赞扬)多(赞扬)遽(急速、就、恐惧)尤(罪过过错、指责归罪)给(食用丰足)按(追究、考察、调查)赡(富足充足、供给供养)典(主持)令(美好)差(病好了)执(捉拿)延(延请)省(减免)谢(道歉、推辞、告诉)第(次第、官僚和贵族的住宅、科举考试的等级) 折(驳斥、指责使对方屈服)赧(因羞愧而脸红)竟(结束、完)坐(因……而犯罪、因为)甫(才)寻(不久)造(造访)过(拜访、责备)弑(子杀父、臣杀君)用(财用、因为)