赤潮基本知识

海洋环境科学

第八章赤潮科学研究

一. 赤潮概述

1.赤潮大多数发生在富含营养物质的内海、河口、海湾或有上升流的水域,尤其以水体富营养化程度高或者自身污染严重的海水养殖区发生频率最高。

2.赤潮发生机制随水温等环境因子呵斥潮生物种类而异,一般春夏为盛发期,但热带和亚热带海区冬季也有发生赤潮。南海虽然终年可见但3-5月发生频率最高;甲藻赤潮多见于夏季。

二.赤潮分类

单相型赤潮:发生赤潮时由在浮游植物细胞总量中占绝对优势的(80%以上)的单种赤潮种生物引发

双相型赤潮:当赤潮发生时有两种共存的赤潮生物占优势

复合型赤潮:有三种或者三种以上赤潮生物组成的并且每种的细胞密度都站浮游植物总细胞数的20%以上

我国单相型赤潮较常见

三.赤潮的判断(我国常用)

感官指标:海水水色以及色度,海水表底层溶解氧变化,海水PH值突变,海水出现腥臭味或者粘状物等,其中以水色及色度为常用指标。

凡是植物性赤潮时,白天水体表层溶解氧均达过饱和状态,饱和度可达110%~200%,表层水的PH异常增高,一般为8.3以上时可判断为赤潮

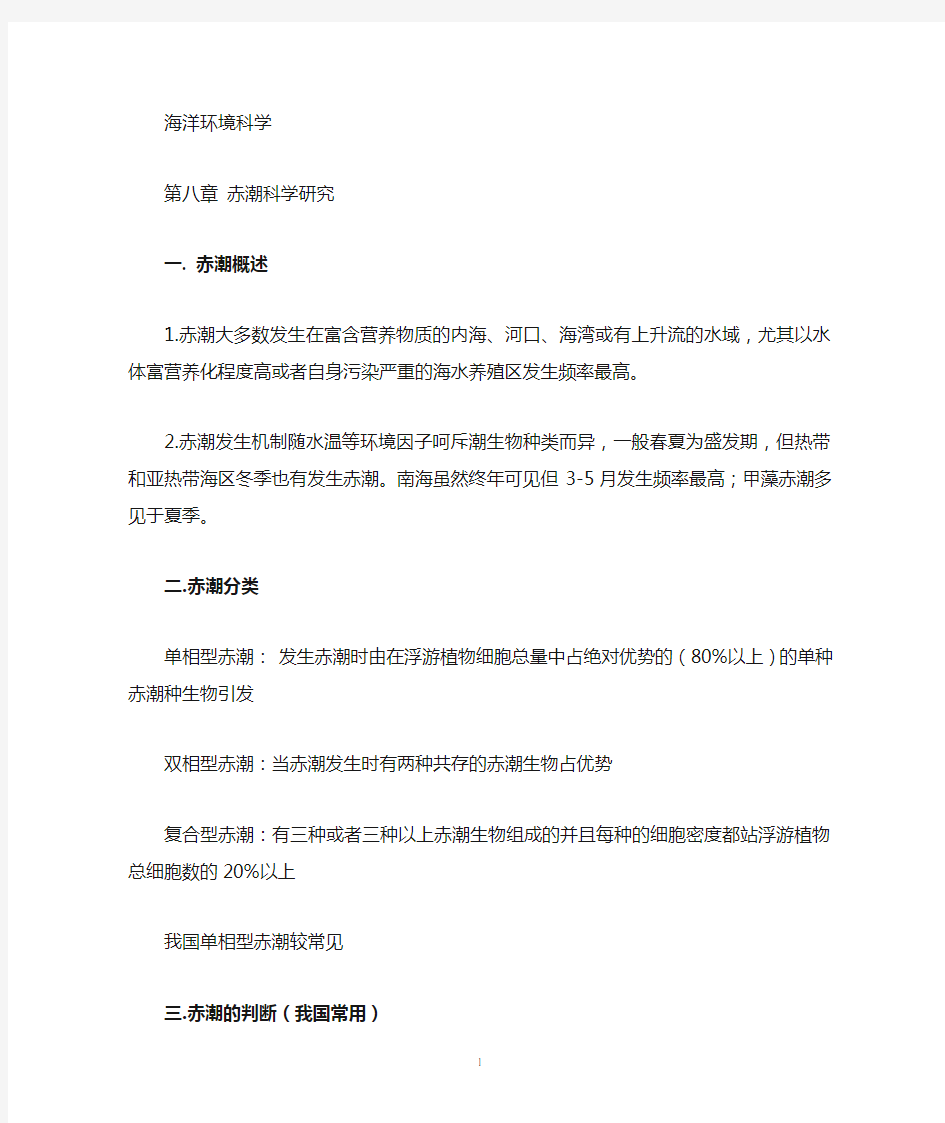

生态学指标:浮游植物多样性指数(H),浮游植物均匀度(J),叶绿素a和赤潮生物密度

四.赤潮甲藻孢囊分类学研究

孢囊:赤潮的种源,失去鞭毛和游泳能力的不动细胞,能在不良环境下沉于底泥中,一旦环境适宜,孢囊即大量萌发成营养细胞,密集于海面上从而形成赤潮。

分类:暂时性孢囊&休眠性孢囊

孢囊形成一般受温度、营养盐和其他因子地影响。

裸露阶段:萌发前一刻细胞内含物常从孢囊壁收缩,沟和其他体形特征开始形成;萌发孔打开后,原生质经阿米巴运动流出萌发孔,纵鞭毛可能正好在萌发前或者萌发后几分钟内形成,跟着横鞭毛发育。常需要一天才能形成壳版。

五.分子生物学在赤潮藻识别中的应用

免疫学技术

分子生物学技术

六.有害赤潮生物的种群动力学

㈠有害赤潮生物的生长特征

大洋中浮游植物的生长一般都用叶绿素为指标表示整个群落生长状况,但是对于研究赤潮生物动力学来说,这种群落生长率是没有什么意义的。所以在研究某种赤潮生物种群动力学时,首先必须研究细胞生长率和种群生长率,而群落动力学是两者的必然结果

①细胞生长(最基础,对外界反应最敏感的)(决定于细胞的生理学过程,其最大生长率

受控于个体细胞的遗传基础;但是外界条件诸如营养水平、特殊辐射、小生境适应等,也都直接影响着细胞生长)

⑴分为迟滞期、指数期、稳定期和衰亡期

⑵一般说来,赤潮生物白天生长夜晚分裂

②种群生长(基于细胞生长率并且构成赤潮单元)(影响种群生长的因素与影响细胞生长

的因素并不是完全一样,e.g.捕食和水平对流等能直接影响种群生长率但对细胞生长率却没有直接影响;营养盐直接影响细胞生长率却对种群生长率没直接作用)

⑴就一个种来说,种群生长率一般低于细胞生长率。

⑵对于种群生长来说,细胞分裂特征和速率有重要作用

③生长:一是细胞个体增大;二是细胞种群生长;

④细胞分裂的两个阶段:首先,细胞通过光和作用和自身代谢来实现个体生长,在细胞不断增大的基础上细胞分裂而达到种群增长。

⑤细胞生长率:单位时间内细胞的分裂次数,直接关系到种群生长

从细胞生理学来讲,高生长率在甲藻中也是存在的,所以在研究甲藻赤潮时,不仅有因为物理海洋学作用或者因为捕食者的减弱而发生,也因为有细胞高速生长而引发。

⑥营养要求---Ks值

赤潮在富营养条件和寡营养生境中都可以发生

寡营养生境赤潮:发生在有温跃层的地方,通常海洋温越层下部较深的海域海水营养比较丰富

外界营养条件决定了细胞营养吸收率和生物量,从而影响到细胞种群以及群落的生长率。细胞水平的营养要求符合Monod公式的规律:V=Vma x×S/(Ks+S)其中:V代表营养吸收速率,Vmax代表最大吸收速率,S为底物浓度,Ks是半饱和常数或称亲和系数。

细胞在稳定的环境中吸收率取决于外界营养条件,而在低浓度的营养条件下,细胞的生长决定于细胞体内的营养浓度。

对于一种有害的赤潮生物来说,是否由于在外界营养条件下单种细胞迅速增殖而引起赤潮,涉及到细胞的短期营养摄入行为、营养储存,以及周围水团所能够提供的营养水平等复杂动力学过程,在对这种细胞营养要求与周围水环境营养条件的研究中,Monod公式中的两个参数:Vmax和Ks是至关重要的。

据浮游植物的营养特点,其营养方式可分为三种:亲和策略,生长策略和储存策略

生长策略:该类浮游植物有不断增大的Vmax,表现为短期高速增长,极大限度的利用环境条件所提供的营养水平,在竞争中占绝对优势,它要求浮游植物中有大于其他任何种的Vmax,但是对于目前所研究的甲藻赤潮种来说,该机制并不成立。

储存策略:在体内建立营养库以备将来之需,这种能力在寡营养的生境中具有优势。

亲和策略:研究最多的。Ks被作为一种衡量浮游植物在低营养水平条件下的潜在竞争能力的指数,通常认为在低营养水平下,Ks低的种较Ks高的种具有较高的竞争能力。一般情况下,硅藻较甲藻具有更高的Ks值;环境扰动、营养盐的升高和高的Ks值是同时出现的。相反,稳定而寡营养的环境与低Ks共存。但是从浮游植物对NH4、NH3、PO4的Ks值来看,对这三种主要营养要求,最大的Ks值均出现在甲藻。显然Ks作为一种指标尚待进一步研究。

解释甲藻高值Ks的四种甲藻适应方式:营养重复迁移,混合营养趋势,化学他感作用的种间竞争;互抑的抗捕食机制

营养重复迁移:甲藻能够通过垂直迁移从贫营养的区域到富营养的区域的营养行为特征,涉及到众多的行为学、生理学、细胞学、种群动力学特征以及生境的性质,包括暗吸收能力、生物钟机制等。这种行为方式的甲藻,具有更强的生存能力,具有较低的Ks与较高的Vmax 的种有更强的竞争能力。

混合营养趋势:不只是利用无机营养盐的自养方式,甲藻还能够利用水体中溶解有机物或颗粒态有机物进行异养行为,这种营养方式较之硅藻在寡营养条件下具有更强的竞争能力。大约有半数的双鞭毛藻进行这种营养行为。

化学他感作用的种间竞争:藻毒素与藻类次生代谢他感物质在生物合成、化学性质、种间效应上存在差异,藻毒素在种间竞争中及对食物链等具有影响。

互抑的抗捕食机制:很多鱼类幼虫以双鞭毛藻为食物,而双鞭毛藻具有抗捕食和致死鱼幼体的他感物质。所以,在这里存在一种选择性的捕食压力。一些双鞭毛藻具有抵抗捕食的功能,这些甲藻所产生的藻毒素的物理、化学结构及毒性效应作用机制上各位有特色。大量事实证明,有害赤潮双鞭毛藻具有多样的抗捕食他感机制抵抗来自浮游动物、海洋生物幼体等各方面的捕食压力,从而在生存竞争与食物网中特别是在赤潮现象的特殊环境中表现出强的竞争能力。

无性繁殖

有性繁殖

孢囊

微型原甲藻

赤潮异弯藻

尖刺拟菱形藻

锥状斯克里普藻(锥状斯氏藻)

夜光藻

中肋骨条藻

长崎凯伦藻(长崎裸甲藻)

短凯伦藻

九.有害赤潮的成因

㈡赤潮发生的化学海洋学因素

⑴水体富营养化与赤潮

⑵有害赤潮生物的营养动力学与赤潮

营养动力学影响着赤潮生物种群的生消和营养摄取能力。

大多数赤潮生物依靠自身光合作用进行自养行为,这就对水环境中的营养盐和光照有一定的要求。

细胞的大小、色素含量、生态学对应策略以及毒素的产生与其生存的生态环境中得营养盐水平密切相关。

ⅰ微量营养物质与赤潮生物

①微量营养物质:通常指微量金属元素和某些藻类自身无法合成而需要从外界摄取的特

殊化合物。比较重要的有Fe,Mn,Zn,Cu,Mo和Go等

②金属元素对浮游植物的诸多作用是使一些对其敏感的种类有明显的促进生长,当海水

中这些金属元素含量或者溶解度较高或者存在状态适于生长时,就有可能大量繁殖形成赤潮

③Fe:⑴在海洋中溶解度低,浓度极稀常常成为浮游植物生长的限制因子。因此当有足

够量的Fe输入时,常会引起浮游植物的迅速增长。

⑵金属元素在自然水体中一般主要以羟基络合物存在

⑶虽然藻类对金属元素的利用与EDTA的浓度无关,但是EDTA在光照条件下分解

速度增加,后逐步分解为藻类所利用,所以在人工培养液中添加的一般都是

金属元素的EDTA络合物

⑷络合Fe是诱发赤潮的一个关键因素

⑸Fe对于浮游植物的光合作用(酶类,叶绿素荧光特性)、呼吸作用以及氮代谢

(两个酶系统)都有影响

⑹河流以及地面径流带来的Fe与当地赤潮的发生有明显的关系,在大雨过后所

引发的赤潮经常与因路源径流带来大量溶解Fe元素有关

⑺Fe元素对有害赤潮生物的作用也与其他金属元素和有关。微量元素Fe和Se

被认为是在褐潮发生中具有重要促进作用的物质:Fe和Se作用相互依存,只

有在高Fe水平时,Se的影响才明显。在Fe含量高的水域中,褐潮更容易发

生。在大量使用深井水或者大量降雨过后,使陆缘大量的Fe带给沿海,水体

中Fe元素上升,与褐潮发生有一定影响

④⑴Mn可以增强藻类细胞中非光合成酶的活性,但是藻类对Mn的需要量极少,并且常可

被Fe或者Mn 代替。同时,Mn在某些藻类如小球藻的硝酸还原过程中起着促进作用

⑵Mn在外海浓度很低,常常成为浮游植物生长的限制因子

⑶一般海水中:表层含量略高于底层;而在赤潮期间海域表层Mn含量大幅度增加,分

布极不均匀;赤潮带Mn含量高,远离赤潮带Mn含量明显下降,表层Mn的含量远远大于底层Mn的增加

⑤微量营养物质的另一大类是维生素:VB12,VB1,VH(生物素)和一些VB12类似物。

⑴许多研究证明:蓝藻和硅藻不需要维生素的种类多

⑵几乎所有的赤潮鞭毛藻都需要VB12,需要VB1和生物素的种类也不在少数,而且VB1

和生物素单独时不起作用,只有它们与VB12共存时才会对赤潮鞭毛藻的生长和繁殖起促进作用。

⑶海域里维生素部分来自于陆地径流,但大部分由水体或者底泥中的细菌生产

⑷从陆地径流的影响和垂直混合的程度来看:沿岸和内湾水的维生素含量要比外洋水

高,而表层水的要比底层水的多

⑸在自然海区中维生素特别是VB12同样是控制赤潮鞭毛藻增值的重要因子之一

⑥除了增值效应以外,微量营养物质的另一个作用是:显著提高藻体的生长密度。

⑦包括有机胺在内的有机氮类物质。

⑴有机胺包括单胺,比如氨基酸的脱羧代谢物和多胺等,这些生物体内广泛存在的胺

类化合物能够参与核酸和蛋白质和生物合成而对细胞的生长和分化具有调节作用

⑵精胺能够有效抑制甲藻细胞XXXXX的RNA合成

⑶一些海洋浮游植物能够利用细胞表面的一种酶分解利用水中的氨基酸作为氮源,特

别是在缺氮的环境中,氨基酸作为细胞唯一氮源起着重要作用

⑷有毒赤潮种塔玛亚历山大藻的细胞内有大量多胺存在,并且赤潮水体也有多胺检出

⑸MAAs作为一种紫外屏蔽物质在生物体内广泛存在。

⑧⑴浮游植物能利用外源溶解有机碳促进生长是只在外源溶解有机碳浓度相当高的情

况下方可实现,但是,就赤潮现象的突发性和短期性来看,水体中脉冲式的外源溶解有机物的增加显然对赤潮生物的生长和赤潮发生有一定的影响;

⑵从实验生态来看,在塔玛亚历山大藻的带菌和无菌培养体系中,加入由河流腐殖质

提取物而来的有机物质,较无加入的对照组,该藻均表现出明显的增长。

⑨不同的微量物质对于不同的赤潮生物所具有的增长效应不尽相同,特定的微量物质可能在特定的海域对特定的赤潮生物具有较高的增值效应,当这类微量物质在海水里的浓度增加时,这些生物在种间竞争中就可能出于优势而导致赤潮发生。

ⅱ大量营养元素与赤潮生物

①氮:合成藻体内蛋白质、核酸、叶绿素的基本元素;没有N的供给,细胞不能生长

②磷:细胞核酸与蓦地主要组分,同时又是高能化合物(ATP、ADP)的基本元素

③硅:硅藻细胞外壳的主要成分,在缺乏入海径流补充硅或低硅背景的海湾,硅对赤潮

生物数量变化的影响很大

④N、P在海洋环境中的含量、形态构成、数量变动不仅影响着赤潮生物的生理生化组成,

而且也决定着赤潮形成的规模程度

ⅰ N、P被作为研究大量营养元素与赤潮关系较多的元素

⑴但是所有海域浮游植物最重要的限制因子;达到最大同化或者增值速度一半的营

养盐浓度Ks最能说明浮游植物对营养盐浓度的依赖性

⑵锥状斯氏藻生长速率也随NO3-N和PO4-P浓度的升高而升高

⑶海洋原甲藻

⑷ N、P在海水环境中的含量不仅决定了赤潮的规模,而且影响了赤潮的种类:厦门

富营养后浮游植物演替的顺序:硅藻-鞭毛藻-甲藻,间歇性的输入无机氮以及输入

量的大小,不影响演替的顺序,但是输入总量的多寡会影响浮游植物的数量或者甲

藻赤潮的规模,只有在甲藻占优势时,在一定的营养盐攻击条件下,才可能发生甲

藻赤潮。因此,由于不同种属甲藻生存能力的差异,营养盐输入的通量大小和途径

会影响甲藻赤潮优势种的形成。

⑸

㈢赤潮发生的生物海洋学因素

ⅰ赤潮生物自身行为

①甲藻行为

②赤潮生物的垂直迁移

ⅱ微生物在赤潮形成中的作用

①细菌引起的赤潮

②赤潮中有机物质的微生物分解

③微生物产生的维生素类物质是赤潮形成的诱导因素

ⅲ食物链和中间关系与赤潮

①浮游动物在有害赤潮的发展和持续中的作用

②浮游植物的种间竞争和他感作用

③异养细菌、蓝细菌与更高捕食者

赤潮发生的原因是什么

赤潮发生的原因是什么 赤潮发生的原因是什么 赤潮是一种复杂的生态异常现象,发生的原因也比较复杂.关于赤潮发生的机理虽然至今尚无定论,但是赤潮发生的首要条件是赤潮生物增殖要达到一定的密度,否则,尽管其他因子都适宜,也不会发生赤潮,在正常的理化环境条件下,赤潮生物在浮游生物中所占的比重并不大,有些鞭毛虫类(或者假藻类)还是一些鱼虾的食物.但是由于特殊的环境条件,使某些赤潮生物过量繁殖,便形成赤潮.大多数学者认为,赤潮发生与下列环境因素密切相关. 赤潮的历史记载 赤潮是一种灾害性的水色异常现象。人类早就有相关记载,如《旧约·出埃及记》7:17-21中就有关于赤潮的描述:“耶和华这样说,我要用我手里的杖击打河中的水,水就变作血,因此,你必知道我是耶和华。 河里的鱼必死,河也要腥臭,埃及人就要厌恶吃这河里的水。 耶和华晓谕摩西说,你对亚伦说,把你的杖伸在埃及所有的水以上,就是在他们的江,河,池,塘以上,叫水都变作血。在埃及遍地,无论在木器中,石器中,都必有血。 摩西,亚伦就照耶和华所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水,河里的水都变作血了。 河里的鱼死了,河也腥臭了,埃及人就不能吃这河里的水,

埃及遍地都有了血。 赤潮发生时,海水变得黏黏的,还会发出一股腥臭味,颜色大多都变成红色或近红色。在日本,早在腾原时代和镰时代就有赤潮方面的记载。1803年法国人马克·莱斯卡波特记载了美洲罗亚尔湾地区的印第安人根据月黑之夜观察海水发光现象来判别贻贝是否可以食用。1831—1836年,达尔文在《贝格尔航海记录》中记载了在巴西和智利近海面发生的束毛藻引发的赤潮事件。据载,中国早在2000多年前就发现赤潮现象,一些古书文献或文艺作品里已有一些有关赤潮方面的记载。如清代的蒲松龄在《聊斋志异》中就形象地记载了与赤潮有关的发光现象。

国家公务员考试常识积累之“赤潮的形成、危害与防治”

国家公务员考试常识积累:赤潮的形成、危害与防治 赤潮,又称红潮,国际上也称其为“有害藻类”或“红色幽灵”。是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮并不一定都是红色,主要包括淡水系统中的水华,海洋中的一般赤潮,近几年新定义的褐潮(抑食金球藻类),绿潮(浒苔类)等。 形成原因 浮游生物 所谓海洋浮游生物是缺乏发达的运动器官,没有或仅有微弱的游泳能力而悬浮在水层中常随水流移动的一类海洋生物。 能够形成赤潮的浮游生物有一个别名,这就是人们常说的“赤潮生物”。在中国,已有赤潮资料记载的赤潮生物达25种。其余的38种在中国海域均有分布,只是尚未形成过赤潮而已。因此说,有赤潮生物分布的海域并非一定会发生赤潮,这要看其密度能否达到足以使局部海域水体变色的水平。 人类活动 随着现代化工、农业生产的迅猛发展,沿海地区人口的增多,大量工农业废水和生活污水排入海洋,其中相当一部分未经处理就直接排入海洋,导致近海、港湾富营养化程度日趋严重。 同时,由于沿海开发程度的增高和海水养殖业的扩大,也带来了海洋生态环境和养殖业自身污染问题;海运业的发展导致外来有害赤潮种类的引入;全球气候的变化也导致了赤潮的频繁发生。海水养殖的自身污染亦是诱发赤潮的因素之一。 海水富养 海水富营养化是赤潮发生的物质基础和首要条件。由于城市工业废水和生活污水大量排入海中,使营养物质在水体中富集,造成海域富营养化。 此时,水域中氮、磷等营养盐类;铁、锰等微量元素以及有机化合物的含量大大增加,促进赤潮生物的大量繁殖。 海水温度 海水的温度是赤潮发生的重要环境因子,20—30℃是赤潮发生的适宜温度范围。科学家发现一周内水温突然升高大于2℃是赤潮发生的先兆。

赤潮现象产生的原因是什么

赤潮现象产生的原因是什么 我国渤海湾等近海海域中,曾出现大面积的红色潮水,人们称这种现象为“赤潮”,赤潮的出现不适无缘无故的。下面是精心为你整理的赤潮现象产生的原因,一起来看看。 “赤潮”,是海洋生态系统中的一种异常现象。它是由海藻家族中的赤潮藻在特定环境条件下爆发性地增殖造成的。海藻是一个庞大的家族,除了一些大型海藻外,很多都是非常微小的植物,有的是单细胞生物。根据引发赤潮的生物种类和数量的不同,海水有时也呈现黄、绿、褐色等不同颜色。赤潮是伴随着浮游生物的骤然大量增殖而直接或间接发生的现象。本来是渔业方面的用语,并没有严格的定义。水面发生变色的情况甚多,厄水(海水变绿褐色)、苦潮(按即赤潮,海水变赤色)、青潮(海水变蓝色)及淡水中的水华,都是同样性质的现象。构成赤潮的浮游生物种类很多,但甲藻、硅藻类大多是优势种。 当发生赤潮时的浮游生物的密度一般是102;106细胞/毫升。在日本近海淡水流入的内湾,自春至秋均有发生。随着城市和工业废水的增加而出现了富营养化,在东京湾、濑户内海、有明海等赤潮频繁发生。赤潮有时可使鱼类等水生动物遭受很大危害,这是由于赤潮浮游生物堵塞鱼鳃,引起机械障碍,和它们死后分解,迅速消耗氧气,水中氧气不足,以及分泌有害物质等造成的,〔尤其是裸甲藻属(Gymnodinium)和Olisthodiscus等为害甚大〕。一般以为是由于水

不流动、富营养化、日照量增大和水温上升等因素综合作用的结果。 赤潮是一种复杂的生态异常现象,发生的原因也比较复杂。关于赤潮成因尚没有定论,科学家们认为,赤潮是近岸海水受到有机物污染所致。在正常的情况下,海洋中的营养盐含量较低,这就限制了浮游植物的生长(有些鞭毛虫类(或者甲藻类)还是一些鱼虾的食物)。但是,当含有大量营养物质的生活污水、工业废水(主要是食品、造纸和印染工业)和农业废水流入海洋后,再加上海区的其他理化因素有利于生物的生长和繁殖时,赤潮生物便会急剧繁殖起来,便形成赤潮。 赤潮的危害海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存,相互制约的复杂生态系统.系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定,动态平衡的.当赤潮发生时这种平衡遭到干扰和破坏.在植物性赤潮发生初期,由于植物的光合作用,水体会出现高叶绿素a、高溶解氧、高化学耗氧量.这种环境因素的改变,致使一些海洋生物不能正常生长、发育、繁殖,导致一些生物逃避甚至死亡,破坏了原有的生态平衡. 赤潮对人类健康的危害 有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,摄食这些有毒生物,虽不能被毒死,但生物毒素可在体内积累,其含量大大超过食用时人体可接受的水平.这些鱼虾、贝类如果不慎被人食用,就引起人体中毒,严重时可导致死亡. 由赤潮引发的赤潮毒素统称贝毒,目前确定有10余种贝毒其毒素比眼镜蛇毒素高80倍,比一般的麻醉剂,如普鲁卡因、可卡因还强10

赤潮及其灾害

赤潮灾害科普知识 一、什么是赤潮? 赤潮是一种自然现象。在古今中外的许多作品中都有关于赤潮的记载,《聊斋志异·江中》则描述了水面发光的奇景:“众坐舟中,旋见青火如灯状,突出水面,随水浮游;渐近舡,则火顿灭。”目前,赤潮的科学定义通常指的是海洋浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引起的一种生态异常现象。 图1各种引发赤潮的生物 二、赤潮的颜色 赤潮(red tide)是一个历史沿用名,它并不一定都是红色。引发赤潮的生物种类和数量的不同,会使水体呈现不同的颜色,如中缢虫、夜光藻形成的赤潮呈红色或砖红色;真甲藻、绿色鞭毛藻形成的赤潮呈绿色;短裸甲藻形成的赤潮呈黄色;某些硅藻形成棕色赤潮。另有某些赤潮生物有时并不引起海水变色,但它们可使鱼贝类等海洋生物体内含有赤潮生物毒素,也归为赤潮。

a)1999年辽东湾夜光虫赤潮b)2002年浙江虾峙门外海域赤潮 c)2006年6月11日平潭海域赤潮 图2 各种颜色的赤潮 三、赤潮的成因 赤潮的发生是各种自然因素综合作用的结果,如光照、风力等天气因素,海水温度、盐度、流速、流向等水文因素,营养盐、微量元素及赤潮生物自身等生物化学因素都必须考虑进来。 同时,我们人类活动所造成的水体富营养化是造成近年来赤潮频发的主要原因之一。人类过度的污水排放及水产养殖过程中剩余在水体中的饲料都是海水营养盐浓度飙升的根源。

图3 影响赤潮发生的各种自然因素 我国是一个赤潮灾害频发的国家。近几年来,赤潮发生的频率不断提高,规模不断扩大。1933~1989年,我国海域(不包括台湾省)有记录的赤潮达40余次。90年代以后,发生频率显著提高,仅2001~2007年年均发生次数就达到90次;造成的灾害也日趋严重,其中2001年就造成直接经济损失10亿元之巨。下表是本世纪中国海赤潮发生的概况。 2001-2007年中国海赤潮发生次数和面积 三、赤潮的危害

赤潮的基本知识

【赤潮的基本知识】 伴随着浮游生物的骤然大量增殖而直接或间接发生的现象。本来是渔业方面的用语,并没有严格的定义。水面发生变色的情况甚多,厄水(海水变绿褐色)、苦潮(按即赤潮,海水变赤色)、青潮(海水变蓝色)及淡水中的水华,都是同样性质的现象。构成赤潮的浮游生物种类很多,但鞭毛虫类、硅藻类大多是优势种。当发生赤潮时的浮游生物的密度一般是102—106细胞/毫升。在日本近海淡水流入的内湾,自春至秋均有发生。近年,随着城市和工业废水的增加而出现了富营养化,在东京湾、濑户内海、有明海等赤潮频繁发生。赤潮有时可使鱼类等水生动物遭受很大危害,这是由于赤潮浮游生物堵塞鱼鳃,引起机械障碍,和它们死后分解,迅速消耗氧气,水中氧气不足,以及分泌有害物质等造成的,〔尤其是裸甲藻属(Gymnodinium)和Olisthodiscus等为害甚大〕。一般以为是由于水不流动、富营养化、日照量增大和水温上升等因素综合作用的结果。 【赤潮与历史记载】 赤潮是一种灾害性的水色异常现象,也是人为因素引起的。人类早就有相关记载,如《旧约?出埃及记》中就有关于赤潮的描述:“河里的水,都变作血, 河也腥臭了,埃及人就不能喝这里的水了”。赤潮发生时,海水变的黏黏的,还发出一股腥臭味,颜色大多都变成红色或近红色。在日本,早在腾原时代和镰时代就有赤潮方面的记载。1803年法国人马克? 莱斯卡波特记载了美洲罗亚尔湾地区的印第安人根据月黑之夜观察海水发光现象来判别贻贝是否可以食用。1831—1836年,达尔文在《贝格尔航海记录》中记载了在巴西和智利近海面发生的束毛藻引发的赤潮事件。据载,中国早在2000多年前就发现赤潮现象,一些古书文献或文艺作品里已有一些有关赤潮方面的记载。如清代的蒲松龄在《聊斋志异》中就形象地记载了与赤潮有关的发光现象。 【赤潮的典型特征】 赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮是一个历史沿用名,它并不一定都是红色,实际上是许多赤潮的统称。赤潮发生的原因、种类、和数量的不同,水体会呈现不同的颜色,有红颜色或砖红颜色、绿色、黄色、棕

形成赤潮的主要原因有哪些

形成赤潮的主要原因有哪些 赤潮是一种世界性的公害,美国、日本、中国、加拿大、法国、瑞典、挪威、菲律宾、印度、印度尼西亚、马来西亚、韩国等30多个国家和地区赤潮发生都很频繁。首先,赤潮的发生,破坏了海洋的正常生态结构,因此也破坏了海洋中的正常生产过程,从而威胁海洋生物的生存。形成赤潮的主要原因有哪些?且看以下分解。 形成赤潮的主要原因是海水中红藻等大量迅速地生长所致。 红藻绝大部分海生,见于热带和亚热带海岸附近,常附著于其他植物。叶状体有丝状、分枝状、羽状或片状。细胞间连以纤细的原生质丝。除叶绿素外,尚含藻红素和藻蓝素,故常呈红色或蓝色。红藻的生殖细胞不能运动。雌性器官称果孢,由单核区和受精丝构成。不动精子在精子囊中单生。重要的食用红藻(如紫菜、掌状红皮藻)煮熟后仍保持其色泽及胶体性质。工业上,角叉菜属(Chondrus)红藻作为明胶的代用品用于布丁、牙膏、冰淇淋及保藏食品中。珊瑚藻属(Corallina)的某些种在形成珊瑚礁与珊瑚岛的过程中起重要作用。主要由江蓠属(Gracilaria)和石花菜属(Gelidium)红藻制备的琼脂是细菌和真菌培养基的重要成分。 科普小知识:一些赤潮生物可以产生毒素,当这些生物被捕食者摄食之后,毒素会在捕食者体内积聚,当人类食用后有可能发生食物中毒事件(多为食用贝类引发,因此通常叫做贝毒)。这些毒素根据中毒后所产生的症状,分为六大类,分别是:记忆缺失性贝毒(Amnesic Shellfish Poisoning, ASP、西加鱼毒(ciguatera fish poisoning, CFP)、腹

泻性贝毒(diarrhetic shellfish poisoning, DSP)、神经性贝毒(Neurotoxic Shellfish Poisoning, NSP)、麻痹性贝毒(Paralytic Shellfish Poisoning, PSP)、和氨代螺旋酸贝类毒Azaspiracid Shellfish Poisoning(AZP)。 今天的海洋灾害小知识讲完了,下期看点:赤潮的形成与对人类的危害,期待新老朋友们的到来。

浅谈_赤潮_对海洋生物的危害

浅谈“赤潮”对海洋生物的危害 □韩晓光 赤潮又称红潮,是海洋中的浮游生物在特定的环境条件下急 剧增殖、大量聚集在海面上形成的漂浮带,它破坏海水中原有正常的生物链,是使海水被生物染色而改变颜色的现象。世界上赤潮生物大约有200种,我国沿海赤潮生物有80余种,大连市近海赤潮生物有43种。赤潮因海水变红而得名,实际上,赤潮发生时,海水不一定都是红色的。海水的颜色随着形成赤潮生物的种类不同而发生不同的颜色变化。由夜光藻引起的赤潮是粉红色的,由中缢虫引起的赤潮是红色的,由绿色鞭毛虫引起的赤潮是黄绿色的,由骨条藻引起的赤潮是灰褐 色的,由异弯藻引起的赤潮是酱油色的等。 赤潮是海洋三大公害之一。赤潮对海洋生物有着致命的危害。赤潮不仅能破坏海洋渔业资源,还可导致海水污染,恶化海洋环境,甚至赤潮毒素还可在海洋生物体中积存,危及人类健康。近年来,在菲律宾和危地马拉,就有60多人因食用被赤潮污染的海洋生物而丧生。 随着工业的发展,气温的升高,排污量的加大,海水长期处于富营养化状态,为赤潮的发生提供了必要的物质条件,使赤潮暴发的次数越来越频。在大连地区连续暴发的赤潮,导致海洋水产 养殖生物的大量死亡,都与赤潮种类、 毒性有一定的关系。据不完全统计,近年来赤潮使大连地区养鲍业瘫痪、对虾养殖业减产。在大连机场口岸,连续两年鲍鱼的出口量为零,在机场口岸贸易史上实属罕见。造成直接经济损失几百万元人民币。 减少赤潮对海洋生物的危害,减少由赤潮引发造成的经济损失,其防治和研究工作是一个新课题。目前赤潮的防治主要有控制富营养化防治法、赤潮的化学防治法、赤潮的物理防治法、赤潮的生物防治法四种方法。主要以预防为主,来减轻赤潮所造成的经济损失。 图片报道 为配合全国铁路危包开验,常州局认真对企业送检的包装容器进行严格测试,确保运输安全。图为检验人员正在对200升闭口钢桶进行跌落试验。(刘建民 江可宁 摄影报道) ④如果过去的经验显示提出的办法不可行, FDA 会否决申请人改进程序。 第二次即最后一次请求中除非提出有意义的改进实施办法以保证相当成功的可能性,否则FDA 将不予考虑。申请人从FDA FD 766表上得到通知。 12.进口商完成所有改 进程序,通知FDA 可以检查或抽样。 13.FDA 进行后续检查、采样以决定其是否符合改进授权条款。 14.①FDA 分析认为样品合格。向进口商和美国海关发出“放行通知”。FDA 监管收费在FDA FD 790表中估算。副本送美国海关。美国海关负责收取总费用,包括海关方面所需的费用。 ②FDA 认定样品仍然不合格。FDA 监管收费在FDA FD 790表中估算。副本送美国海关。美国海关负责收取总费用,包括海关方面所需的费用。 (本栏责任编辑 李 健) ? 54?资 料

赤潮说明文阅读答案

赤潮说明文阅读答案 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《赤潮说明文阅读答案》的内容,具体内容:赤潮是海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮是一种自然现象,也是人为因素引起的。以下是我为你整理的,希望能帮到你。《赤潮》... 赤潮是海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮是一种自然现象,也是人为因素引起的。以下是我为你整理的,希望能帮到你。 《赤潮》说明文阅读材料 ①人类早就有赤潮相关的记载。如《旧约出埃及记》中就有关于赤潮的描述:"河里的水,都变作血,河也腥臭了,埃及人就不能喝这里的水了。"日本,早在腾原时代和镰时代就有赤潮方面的记载。1831—1836年,达尔文在《贝格尔航海记录》中记载了在巴西和智利近海面发生的束毛藻引发的赤潮事件。据载,中国早在2000多年前就发现赤潮现象,一些古书文献里已有一些有关赤潮方面的记载。如清代的蒲松龄在《聊斋志异》中就形象地记载了与赤潮有关的发光现象。 ②赤潮是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮是一个历史沿用名,它并不一定都是红色,它是许多赤潮的统称。赤潮发生的原因、种类、和数量的不同,水体会呈现不同的颜色,有红颜色或砖红颜色、绿色、黄色、棕色等。值得指出的是,某些赤潮生物,如膝沟藻、裸甲藻、

梨甲藻等,引发赤潮时并不引起海水呈现任何特别的颜色。 ③赤潮是一种自然现象,也是人为因素引起的。随着现代化工农业生产的迅猛发展,沿海地区人口的增多,大量工农业废水和生活污水排入海洋,其中相当一部分未经处理就直接排入海洋,导致近海、港湾富营养化程度日趋严重。同时,由于沿海开发程度的增高和海水养殖业的扩大,也带来了海洋生态环境和养殖业自身污染问题;海运业的发展导致外来有害赤潮种类的引入;全球气候的变化也导致了赤潮的频繁发生。 ④目前,赤潮已成为一种世界性的公害。美国、日本、中国、加拿大、菲律宾、印度、印度尼西亚、韩国、香港等30多个国家和地区赤潮发生都很频繁。赤潮的发生,不仅给近海养殖业造成了巨大的损失,还会破坏海洋的正常生态结构,破坏海洋中生物的正常生产过程,从而威胁海洋生物的生存。有些赤潮生物会分泌出粘液,粘在鱼、虾、贝等生物的鳃上,妨碍呼吸,导致窒息死亡。含有毒素的赤潮生物被海洋生物摄食后能引起中毒死亡。人类食用含有毒素的海产品,也会造成类似的后果。另外,大量的赤潮生物死亡后,在尸骸的分解过程中要大量消耗海水中的溶解氧,造成缺氧环境,引起虾、贝类的大量死亡。 ⑤赤潮的治理方法有工程物理方法、化学方法及生物学的方法。物理法中有一种国际公认的撒播粘土法,利用粘土微粒对赤潮生物的絮凝作用去除赤潮生物。化学除藻法是利用化学药剂对藻类细胞产生的破坏和抑制生物活性的方法进行杀灭控制赤潮生物,具有见效快的特点。但在使用过程中极易造成局部浓度过高而危害渔业,且药效的持久性差。生物学方法治理赤潮的办法主要是有:一是以鱼类控制藻类的生长;二是以水生高等植

高中地理 赤潮知识点总结

高中地理赤潮知识点总结 赤潮 又名红潮(不全是红色),是一种水华现象。它是海洋灾害的一种,是指是在特定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。我国典型地区:珠江口、杭州湾、渤海等,尤其以夏季为盛。 产生的原因: (1)自然原因:①气温高;②静水;③静风;④海域相对封闭。 (2)人为原因:①沿岸地区人口稠密、经济发达,排入海洋的工业和生活污水多;②农业生产过程中大量使用化肥、农药;③由于海洋开发程度高和养殖业规模的扩大,严重的污染了养殖水域。 危害: (1)赤潮对海洋生态平衡造成破坏 (2)赤潮对海洋渔业和水产资源造成破坏 (3)赤潮对人类健康的危害(食用海产品) 预防: (1)控制污水入海量,防止海水富营养化。 (2)建立海洋环境监视网络,加强赤潮监视。 (3)改善水质和底质生活环境。 (4)减缓海水养殖业自身对海洋生态环境的影响。 治理: ①喷洒化学药品直接杀死赤潮生物或喷洒絮凝剂,使生物粘在一起,沉降到海底。 ②通过机械设备把含赤潮海水吸到船上进行过滤,把赤潮生物分离。 ③用围栏把赤潮发生区域隔离起来,避免扩散。 注:重点把握其产生原因及解决措施,预防是关键。 典例分析 赤潮是海洋中由海水富营养化造成的常见污染类型。20℃-30℃是赤潮发生最适宜的温度范围,赤潮发生的环境条件如下图所示。回答下列问题。

根据赤潮发生的主要环境条件可以判断,在我国较易发生赤潮的海域一般是 () ①南方近岸海域 ③城市近岸海域 ②方近岸海域 ④乡村近岸海域 A.①② B.②③ C.①④ D③④ 2.我国沿海赤潮一般发生在() A.9月到11月 B.12月到2月 C.3月到5月 D.6月到8月 3.如果赤潮发生的海域,有寒冷的沿岸流经过,其对赤潮的影响是() ①使污染区域更集中 ②加剧污染程度 ③使污染区域更分散 ④减轻污染程度 A.①② B.①④ C.②③ D.③④ 答案: 1-3:A、D、D; 解析: 1.由题干知赤潮易发生在20-30C的温度范围内,我国南方纬度低,热量条件好,适宜赤潮生物的生长。城市近岸海域向海洋排放大量废水为赤潮生物提供了生长必须的营养。我国北方及乡村近岸海域在温度及营养供应上不利于赤潮生物生长。故A正确。 2.夏季海水温度高,陆上处于汛期入海径流量大,带来大量养盐类,谊赤潮生物的繁殖。D正确。 3.洋流可扩大污染物的污染范围。寒流能降水表层海水温度,减缓赤潮生物的生长速度,进而降低赤潮危害。D正确。 规范演练 近年来,赤潮在我国时有发生。当赤潮发生时,海水中的某些微小浮游生物大量繁殖,使水体呈红、紫等颜色,并对生物造成危害。据此完成下列各题

赤潮相关现状分析及防治方法整理

一、研究背景: 赤潮的定义:在一定的环境条件下,海水中某些浮游植物、原生动物或细菌在短时间内突发性增殖或高度聚集而引发的一种生态异常,并造成危害的现象。 现状:有害赤潮肆虐于我国和世界各国沿海,是国际社会共同关注的重大海洋环境问题和生态灾害。自20世纪70年代起,我国有记录的赤潮有300多次,发生次数以每10年增加3倍的速度上升,2000年以来赤潮事件每年都达到了几十次;赤潮发生规模也呈急剧扩大的趋势,1998 年至今,每年都发生了面积超过1 000平方米的特大赤潮,其中有几年赤潮面积甚至达到上万平方公里,前后持续时间将近一个月,世界罕见;与此同时,有毒、有害的赤潮原因种也在不断增加,甲藻等有害种类已成为我国赤潮的主要原因种。这些趋势充分表明了我国赤潮问题的严重性和复杂性。 从图中可以看出,2000~2009年我国近海共发生赤潮灾害792起,平均每年发生 79.20 起,而其中又以2003~2007年间赤潮发生的次数最高;而从2000~2003年,我国赤潮灾害发生次数呈上升趋势,2003年达到最高,为119次。2004~2009年赤潮发生次数有逐步下降,但仍远远高于2000年的次数。 在时间上,又对2000~2009年中国海洋灾害公报记录的117起大型赤潮灾害事件进行统计分析(见图 2 ),发现我国近海赤潮灾害多发生在5月、6月和8月,3个月共记录赤潮事件91起,占赤潮灾害发生总数的77.78%。 从图上可以看出5月的赤潮发生的次数最多。6月份为34起,8月份15起。

从空间角度看,我国四大海域均有赤潮灾害发生(见图 3)。在 2000~2009年内的任何一年,我国东海发生赤潮的次数远远多于其他3个海域,南海次之,渤海第三,黄海最少。 2000~2003年,我国东海发生赤潮的次数逐年递增,在2003年之后的两年赤潮发生数有所下降,且基本稳定;2006年和2007年赤潮发生数又有所增加;2007年后才呈现下降趋势。 危害:1、2,赤潮频发给我国沿海造成了严重的生态、资源、环境问题和重大的经济损失,据不完全统计,我国因赤潮而造成的经济损失有的年份可达 10 亿元以上。而有些有害赤潮生物能产生毒素,经贝类或鱼类累积后危害食用者的健康和生命,调查表明麻痹性贝毒和腹泻性贝毒这两类主要的藻毒素污染普遍存在于我国沿海,在近年有记录的贝毒事件中,就有有几百人中毒,数十人死亡。 3、4,然而,上述这些损失和影响也只是我国沿海赤潮危害的冰山一角,因为赤潮频发预示着我们的海洋生态环境已经受到了严重的干扰,生态系统的正常结构和功能可能已经或者正在遭到破坏,而生态环境一旦失衡恶化就很难在短期内恢复。近年来在渤海、东海等海域都发现了水母比往年发达、而鱼虾资源减少的现象,这很可能与基础饵料改变、甲藻类赤潮生物的异常增殖而使食物链演变有关。生态系统的这种异常改变将是非常危险的,就像“沙尘暴”在向不利于人类居住的方向演变一样,赤潮频发的危险信号是这些海域的生态系统和自然环境

赤潮案例分析

河北科技师范学院 赤潮案例分析 院(系、部)名称:理化学院专业名称:应用化学学生姓名:李静亚学生学号:1011090308 指导教师:宋士涛 2012年 4 月18日 河北科技师范学院教务处制

赤潮已成为一种世界性的公害,美国、日本、中国、加拿大、法国、瑞典、挪威、菲律宾、印度、印度尼西亚、马来西亚、韩国等30多个国家和地区赤潮发生都很频繁。 2012年我国深圳南澳海面出现较大面积赤潮,深圳南澳海面现较大面积夜光藻赤潮:靠近岸边的海面已变成赤红色,受污染的海面约有一个足球场大。海面上漂浮着大量垃圾,海水也泛着阵阵恶臭。2012年4月10日,深圳市海洋环境与资源监测中心工作人员到深圳东部海域南澳月亮湾进行水样化验,认定这里出现的较大面积红褐色物质是由一种名叫“夜光藻”的藻类大量繁殖所导致的赤潮。数天前在大梅沙西部也出现小范围赤潮。 1.赤潮的污染来源 “赤潮”,被喻为“红色幽灵”,国际上也称其为“有害藻华”,赤潮又称红潮,是海洋生态系统中的一种异常现象。它是由海藻家族中的赤潮藻在特定环境条件下爆发性地增殖造成的。海藻是一个庞大的家族,除了一些大型海藻外,很多都是非常微小的植物,有的是单细胞植物。根据引发赤潮的生物种类和数量的不同,海水有时也呈现黄、绿、褐色等不同颜色。 赤潮是一种自然现象,也有人为因素引起的,但不一定是一种有害生态现象。 主要有海域水体富营养化;有特殊物质作为诱发因素,已知的有维生素B 1、B 12 、 铁、锰和脱氧核糖核酸(DNA);环境条件,如水温、盐度等也决定着发生赤潮的生物类型。引发赤潮的生物类型主要为藻类,目前已发现有63种浮游生物,硅藻有24种,甲藻32种、蓝藻3种、金藻1种、隐藻2种、原生动物1种。 ?大量工农业废水和生活污水排入海洋,特别是未经处理直接排入而导致近海、港湾富营养化程度日趋严重。 ?海洋开发、水产业带来了海洋生态环境和养殖业自身污染问题。 ?全球海运业发展导致外来有害赤潮种类的引入,气候变暖导致赤潮发生。 赤潮是在特定环境条件下产生的,相关因素很多,但其中一个极其重要的因素是海洋污染。大量含有各种含氮有机物的废污水排入海水中,促使海水富营养化,这是赤潮藻类能够大量繁殖的重要物质基础,国内外大量研究表明,海洋浮游藻是引发赤潮的主要生物,在全世界4000多种海洋浮游藻中有260多种能形

赤潮的危害

赤潮的危害 (1)赤潮对海洋生态平衡的破坏 海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存,相互制约的复杂生态系统。系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定,动态平衡的状态。当赤潮发生时由于赤潮生物的异常爆发性增殖,这种平衡遭受到严重干扰和破坏。在植物性赤潮发生初期,由于植物的光合作用,赤潮海域水体中叶绿素a含量增高、pH值增高、溶解氧增高、化学耗氧量增高。这种环境因素的改变,致使一些海洋生物不能正常生长、发育、繁殖,导致一些生物逃避甚至死亡,破坏了原有的生态平衡。 (2)赤潮对海洋渔业和水产资源的破坏 赤潮生物的异常爆发性增殖,导致了海域生态平衡被打破,海洋浮游植物、浮游动物、底栖生物、游泳生物相互间的食物链关系和相互依存、相互制约的关系异常或者破裂,这就大大破坏了主要经济渔业种类的饵料基础,破坏了海洋生物食物链的正常循环,造成鱼、虾、蟹、贝类索饵场丧失,渔业产量锐减;赤潮生物的异常爆发性繁殖,可引起鱼、虾、贝等经济生物瓣鳃机械堵塞,造成这些生物窒息而死;赤潮后期,赤潮生物大量死亡,在细菌分解作用下,可造成区域性海洋环境严重缺氧或者产生硫化氢等有害化学物质,使海洋生物缺氧或中毒死亡;另外,有些赤潮生物的体内或代谢产物中含有生物毒素,能直接毒死鱼、虾、贝类等生物。 (3)赤潮对人类健康的危害

有些赤潮生物还能分泌一些可以在贝类体内积累的毒素,统称贝毒,其含量往往有可能超过食用时人体可接受的水平。这些贝类如果不慎被食用,就会引起人体中毒,严重时可导致死亡。目前确定有10余种贝毒的毒素比眼镜蛇毒素高80倍,比一般的麻醉剂,如普鲁卡因、可卡因还强10万多倍。据统计,全世界发生贝毒中毒事件约300多起,死亡300多人。

赤潮是发生于近海的一种生物性自然灾害,是某些浮游生物尤其是单

课题组成员:郑钰、吴芳芳 孙映青、黄勤伟指导老师:林宗进

引 赤潮——生物性自然灾害 赤潮是发生于近海的一种生物性自然灾害,是某些浮游生物尤其是单细胞浮游植物在适宜的环境条件下急剧增殖或聚集引起的生态异常现象。 浮游植物是海洋中最主要的初级生产者,也是海洋生物的饵料基础。因此,浮游植物的数量及其变化在很大程度上影响着海洋生物资源的盛衰。在适宜的光、温、营养盐的条件下将促进浮游植物的生长。然而,当某些条件,如营养盐特别丰富,只适于某些浮游植物生长时,则将可能导致该种植物迅猛发展并抑制其他种类的生长,形成所谓“赤潮”。” 赤潮发生时每毫升海水中会有成百上千个赤潮藻类细胞。这些微小的有色藻类大量生长以至使海水变成红色、棕色、甚至绿色、黄色。但是, 还有许多有毒的水华并不使海水变色,它也称为赤潮。反过来, 改变海水颜色的并不一定是赤潮,无毒无害的藻类积累也可能 改变海水的颜色。此外,还有一些浮游植物既不改变海水的颜 色也不产生毒素,但却以其它的方式杀害海洋动物。因此,许 多不同的现象都被归为赤潮。 影响概述 赤潮,在我国80年代后期,呈逐年增多的趋势,不少地区都受过赤潮灾害之苦。尤其是有毒赤潮发生时常伴有鱼贝等海洋生物的大量死亡。同时这些大面积的赤潮也使对虾养殖遭受了灭顶之灾。赤潮灾害使虾农尝到了赤潮灾害的切肤之痛,赤潮造成直接经济损失高达几亿元,是海湾或近海人工养殖的巨大威胁。此外造成的损失还有:零售业、餐饮旅馆及旅游业的经济损失,中毒生病的医疗费及工资损失,水质与海鲜品质检测的费用,公共告示、宣传费用,由恐惧担忧造成的后果等等。可见赤潮带来的灾害几乎对人们生活的方方面面都有影响。 成因概述 产生赤潮的原因很多,除了赤潮生物本身快速的繁殖能力以及结构性质外,还需要适当的外部条件: (1)水体中有丰富的营养因子,包括溶解氮化合物,溶解磷化合物,溶解硅酸盐,溶解铁盐、锰盐及其它几种微量金属盐,溶解维生素类及其它增殖促进有机物;

赤潮的形成与危害

赤潮的形成与危害 近几年,我国近岸海域污染加剧,赤潮灾害日益频发。有关资料显示,濒临东海的浙江省宁波市,2003年近岸和近海海域记录到的赤潮就有21起,其中赤潮监控区象山港内发生赤潮3起,累计面积约4026平方公里,赤潮生物主要为新月菱形藻和锯齿原甲藻。以上几次赤潮虽存在有毒赤潮生物种类,但均未检出赤潮毒素,未造成人员中毒和大面积养殖水产品死亡。另据浙江省海洋监测预报中心公布的资料显示,2003年浙江海域共发生赤潮49次。赤潮因其越来越频的发生密度和对人们生产、生活产生的巨大影响引起人们的关注。 那么,赤潮是怎样形成的呢?炎夏暴雨后,又逢高温闷热天气,碧波荡漾的海湾,一夜之间,湛蓝的海水便会改变了颜色,海风吹来传来阵阵难闻的腥臭味,死鱼虾尸漂浮海面,贝类相继死亡。这就是赤潮发生时的可怕景象。科学家研究认为生产生活污水的过量排放,给海洋带来大量的氮、磷等营养盐,造成海水“富营养化”,海中一些特殊生物--赤潮生物便会急剧而大量地繁殖起来,这就形成了赤潮。 海水中营养盐含量多少就达到富营养化呢?有关资料介绍,日本一学者提出划分标准的公式为: 化学耗氧量×无机氮×无机磷÷1500>1即为富营养化。 研究表明,世界上有50多种会引起赤潮的赤潮生物。其中,最普通常见的为夜光虫、腰鞭毛虫、裸甲藻等10个种类。而形成赤潮的主要浮游生物种类不同,赤潮的颜色也不同。如鞭毛藻可引起绿赤潮,某些硅藻产生红褐色赤潮,真正形成红赤潮的浮游生物是夜光虫。科学家根据赤潮的颜色,即可大体判断“赤潮”生物的种类组成。 海水富营养化是产生赤潮的主要原因,而重金属的铁、锰等微量元素以及一些特殊的有机物质,如维生素B1、B12、四氮杂茚、间二氮杂苯、酵母、蛋白质消化分解后的分解液以及纸浆废液都是赤潮生物大量繁殖的重要刺激因素。当铁、盐、锰含量大于正常海水含量10倍~20倍时,赤潮生物将成10倍的增长。当维生素B12含量高,可使赤潮生物增殖3倍。赤潮的发生受环境和海域的水文气象条件的影响也很大。一般赤潮多出现于海水成层状况严重的海域,这时水体交换不良,当底层出现低氧水团时,也常出现赤潮。海水盐度的突然降低所产生的物理现象,也可使赤潮生物异常繁殖起来。 赤潮,对水生生物最大的威胁是引起水中缺氧。由于赤潮生物大量繁殖,覆盖整个海面,而且死亡了的赤潮生物极易为微生物分解,从而消耗了水中溶解氧,使海水缺氧甚至无氧,导致海洋生物的大量死亡。因海水缺氧而产生的硫化氢和甲烷对海洋生物也有致死的作用。有些海洋生物,如许多涡鞭毛藻,能将大量的粘性物质排于细胞外,这种粘性

赤潮基本知识

海洋环境科学 第八章赤潮科学研究 一. 赤潮概述 1.赤潮大多数发生在富含营养物质的内海、河口、海湾或有上升流的水域,尤其以水体富营养化程度高或者自身污染严重的海水养殖区发生频率最高。 2.赤潮发生机制随水温等环境因子呵斥潮生物种类而异,一般春夏为盛发期,但热带和亚热带海区冬季也有发生赤潮。南海虽然终年可见但3-5月发生频率最高;甲藻赤潮多见于夏季。 二.赤潮分类 单相型赤潮:发生赤潮时由在浮游植物细胞总量中占绝对优势的(80%以上)的单种赤潮种生物引发 双相型赤潮:当赤潮发生时有两种共存的赤潮生物占优势 复合型赤潮:有三种或者三种以上赤潮生物组成的并且每种的细胞密度都站浮游植物总细胞数的20%以上 我国单相型赤潮较常见 三.赤潮的判断(我国常用) 感官指标:海水水色以及色度,海水表底层溶解氧变化,海水PH值突变,海水出现腥臭味或者粘状物等,其中以水色及色度为常用指标。 凡是植物性赤潮时,白天水体表层溶解氧均达过饱和状态,饱和度可达110%~200%,表层水的PH异常增高,一般为8.3以上时可判断为赤潮 生态学指标:浮游植物多样性指数(H),浮游植物均匀度(J),叶绿素a和赤潮生物密度 四.赤潮甲藻孢囊分类学研究 孢囊:赤潮的种源,失去鞭毛和游泳能力的不动细胞,能在不良环境下沉于底泥中,一旦环境适宜,孢囊即大量萌发成营养细胞,密集于海面上从而形成赤潮。 分类:暂时性孢囊&休眠性孢囊 孢囊形成一般受温度、营养盐和其他因子地影响。 裸露阶段:萌发前一刻细胞内含物常从孢囊壁收缩,沟和其他体形特征开始形成;萌发孔打开后,原生质经阿米巴运动流出萌发孔,纵鞭毛可能正好在萌发前或者萌发后几分钟内形成,跟着横鞭毛发育。常需要一天才能形成壳版。 五.分子生物学在赤潮藻识别中的应用 免疫学技术 分子生物学技术 六.有害赤潮生物的种群动力学

赤潮成因、危害和防治总结

赤潮成因、危害和防治总结 一、赤潮成因 1、人为原因:化学原因。营养性污染物来源: 农业生产的迅猛发展,沿岸农业生产超量使用化肥、农药等积累于土壤中,随江河排泄于海洋或湖泊; 陆地水体周围牧业活动; 沿海地区人口的增多,现代化工发展,工业废水,生活垃圾和污水(日常生活淘米、洗菜、洗衣、洗澡、排泄物冲洗的生活污水也含有较多的氮和磷。特别是含磷洗涤剂的使用,使生活污水含磷量很高。)未经处理就直接排入海洋,导致近海、港湾富营养化程度日趋严重。 近海过度海水养殖向水域投放饵料,导致海湾、浅海区营养物质增多。水体富营养化水体中含有较多的有利植物生长的营养元素氮和磷 海运业的发展导致外来有害赤潮种类的引入 2、自然原因: (1)地形:海湾、浅海海域相对封闭,水体交换能力弱,自净能力差;形状或轮廓,如渤海湾C形海湾,喇叭形海湾。 海温和盐度。 (2)气候水文气象:干旱少雨,光照足;风力小;海流缓慢;春夏温暖季节水温较高,加速生物新陈代谢,利于赤潮生物的生长和繁殖。

气候异常:如温室效应 (3)生物原因:引起赤潮的藻类生物的暴发性繁殖或大量聚集产生赤潮。 二、危害 1、赤潮的发生,破坏了海洋的正常生态结构,破坏了海洋中的正常生产过程,从而威胁海洋生物的生存。 2、赤潮对海洋渔业(养殖业、捕捞业)和水产资源的破坏(1)赤潮生物吸收阳关,遮蔽海面,水体中植物光合作用受阻而死亡。 (2)有些赤潮生物会分泌出粘液,粘在鱼、虾、贝等生物的鳃上,妨碍呼吸,导致窒息死亡。 (3)大量赤潮生物死亡后,在尸骸的分解过程中要大量消耗海水中的溶解氧,造成缺氧环境,引起虾、贝类的大量死亡。 (4)有些赤潮生物的体内或代谢产物中含有生物毒素,能直接毒死鱼、虾、贝类等生物。 3、对人类健康产生危害 当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,可能随食物链转移引起人类中毒或死亡。 三、防治: 预防方法:做好预测预报工作;加强环境保护,控制工业及城镇居民生活污水的排放,严防污染及富营养化; 农业生产限制使用化肥、农药;禁止生产洗涤剂企业生产含磷洗

赤潮现象的发生与控制

赤潮现象的发生和控制 张婷 西南大学植物保护学院重庆 400715 摘要:近十几年来由于沿岸地区工农业生产的飞速发展,大量的工农业废水排入大海,造成海洋自然环境的不断恶化。我国的几大海域均发生过不同程度的赤潮灾害。这些赤潮的发生,都造成了海洋生物的大量死亡。渤海中就曾发现了大规模的海蛰等海洋生物的死亡带。赤潮发生以后,受害最严重的是近海养殖业,。例如1989年我省黄骅沿海发生的大规模赤潮,据不完全统计,仅对虾养殖业一项就损失达1500余吨更为可怕的是赤潮不仅能引起鱼虾类的大量死亡,还可通过食物链的传递引起人类的食物中毒,危害极大。 关键词:赤潮水产养殖生物净水絮凝剂 Occurrence of Red tide phenomenon and the control methods Zhang Ting Plant protecting ,Southwest University, Chongqing 400715, China Abstract: Over the last decade due to the rapid development of industrial and agricultural production in the coastal areas, a large number of waste water into the sea, resulting in the continuous deterioration of the natural marine environment. A few of our waters are varying degrees of red tide disaster, the occurrence of red tide, caused massive death of marine life. Once found in the Bohai Sea with the death of massive jellyfish and other marine life. Occurrence of red tide, the victims of the most serious offshore aquaculture. Such as a large-scale red tides the our province the Huanghua coastal occurred in 1989, according to incomplete statistics, only the shrimp farming industry a losses of more than 1500 tons more frightening is that the red tide can cause massive death of fish and shrimp, but also through the delivery of the food chain to cause human food poisoning, great harm. Key words:Red tide Aquaculture Flocculant Biological water purification 1.引言 赤潮是由于海域环境条件的改变,促使某些浮游生物暴发性繁殖,引起水色异常的现象。赤潮主要发生在近海水域.又称红潮。 近十几年来由于沿岸地区工农业生产的飞速发展,大量的工农业废水排入大海,造成海洋自然环境的不断恶化,致使我国沿海海域赤潮发生的频率越来越高,

赤潮的原因

赤潮的原因 近年,现代化工农业生产的迅猛发展,一些城市和工业废水未经处理就排入海水中,导致水质富营养化,再加上沿海开发程度的增高和海水养殖业的扩大,也带来了海洋生态环境和养殖业自身污染问题引发赤潮。下面就由告诉大家赤潮的原因吧! 赤潮的原因 1、气候原因 春夏温暖季节,水温较高,海流缓慢,利于赤潮生物的生长和繁殖,从而导致赤潮的发生,如气候异常是厦门海域赤潮发生的主要原因。 2、生物原因 引起赤潮的生物主要是甲藻、硅藻,也包括一些原生动物、细菌等。这些生物的暴发性繁殖或大量聚集产生赤潮。在适宜的环境和气候条件下,赤潮生物以几何级数繁殖,在2d~3d内即可形成大规模赤潮。从1986年至今,厦门海域已发生十几次赤潮,除了1987年5月11日~25日在厦门西海域发生的短角弯角藻赤潮,由“厦门赤潮调查研究”协调组预报并自始至终跟踪监视、监测外,其余十几次赤潮都是待赤潮发生并发展到一定规模后才被发现。 3、化学原因 赤潮的发生与海域的富营养化密切相关,海水中的营养盐(主要

是N、P)以及一些微量元素的存在,直接影响赤潮生物的生长、繁殖和代谢,这些化学因素是赤潮发生的物质基础。厦门海域属轻度富营养化海域,海水中无机氮和无机磷年平均比值约为45∶1(原子比),由于大多数浮游植物生长繁殖过程中基本是以16∶1的恒定比值自海水吸收无机氮和无机磷,因此,对于厦门海域来说,无机氮比较丰富,而无机磷相对较贫乏,无机磷成为厦门海域浮游植物繁殖的限制因子。理论上讲只要控制无机磷的排海量就可减少海域赤潮的发生,但由于厦门海域底泥中含有较丰富的有机磷和无机磷,在适宜的理化条件下,有机磷可转化为无机磷并溶入海水中,以满足浮游生物繁殖的需要。从对厦门海域进行多次观测的分析中可发现,在发生赤潮前以及赤潮初期,海水中无机磷含量仍相当高。因此,尽管市有关部门已采取措施大量减少磷的排海量,但目前仍无法控制海域赤潮的发生。 4、环境原因 由于环境污染日益加剧,农业生产大量施用化肥,生活中大量使用含磷洗衣粉,使排放出来的各处工业污水、生活污水以及养殖污水中都含有N和P。这些污水未经处理源源不断地流入江河,最后汇入大海,便使海洋中N和P过剩,造成海水富营养化,赤潮生物大量繁殖。所以,环境污染造成的海洋水体富营养化是赤潮发生的根本原因。

赤潮对海洋生物的主要危害是什么

赤潮对海洋生物的主要危害是什么 赤潮是有很多危害的对人类对海洋生物甚至对海洋生态平衡也有影响, 赤潮对海洋生态平衡的破坏 海洋是一种生物与环境、生物与生物之间相互依存,相互制约的复杂生态系统.系统中的物质循环、能量流动都是处于相对稳定,动态平衡的.当赤潮发生时这种平衡遭到干扰和破坏.在植物性赤潮发生初期,由于植物的光合作用,水体会出现高叶绿素a、高溶解氧、高化学耗氧量.这种环境因素的改变,致使一些海洋生物不能正常生长、发育、繁殖,导致一些生物逃避甚至死亡,破坏了原有的生态平衡. 赤潮对海洋渔业和水产资源的破坏 1、破坏渔场的铒料基础,造成渔业减产. 2、赤潮生物的异常发制繁殖,可引起鱼、虾、贝等经济生物瓣机械堵塞,造成这些生物窒息而死. 3、赤潮后期,赤潮生物大量死亡,在细菌分解作用下,可造成环境

严重缺氧或者产生硫化氢等有害物质,使海洋生物缺氧或中毒死亡. 4、有些赤潮的体内或代谢产物中含有生物毒素,能直接毒死鱼、虾、贝类等生物. 赤潮对人类健康的危害 有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,摄食这些有毒生物,虽不能被毒死,但生物毒素可在体内积累,其含量 大大超过食用时人体可接受的水平.这些鱼虾、贝类如果不慎被人食用,就引起人体中毒,严重时可导致死亡.由赤潮引发的赤潮毒素统称 贝毒,目前确定有10余种贝毒其毒素比眼镜蛇毒素高80倍,比一般的麻醉剂,如普鲁卡因、可卡因还强10万多倍.贝毒中毒症状为:初期唇舌麻木,发展到四肢麻木,并伴有头晕、恶心、胸闷、站立不稳、腹痛、呕吐等,严重者出现昏迷,呼吸困难.赤潮毒素引起人体中毒事件在世 界沿海地区时有发生.据统计,全世界因赤潮毒素的贝类中毒事件约300多起,死亡300多人. 赤潮的形成对人们是有很大的危害的,具体赤潮的形成与对人类的危害是什么请到详细了解,更多的海洋灾害小知识尽在。