关于张衡地动仪意义的讨论

关于张衡地动仪意义的讨论

吴忠良

摘要如果单线条地以近代地震仪为参照,过于强调张衡所发明的不过是“验震器”,我们很可能低估了这一伟大发明的意义。地震

信息的收集和传递是地震监测的实质性问题,考虑到这一点,张衡地

动仪在地震监测方面的进步应是划时代的;而张衡地动仪与现代地震

仪之间却并没有本质上的差别。

在地震观测史中,张衡于公元132年发明的地动仪无论如何是一座不能绕过的里程碑。在很多教科书、公众读物,甚至科学著作中,主要根据《后汉书》的记载,有些是根据李约瑟先生的介绍,指出这一发明属于一种检测已经发生了地震的“验震器”,并且比西方的类似发明早一千五百年以上。这一介绍基本上反映了张衡地动仪的实际情况,然而,由于在这一介绍中,我们习惯于单线条地以近代地震仪作为参照来介绍这一探测地震的精巧装置,在不进行特别说明和仔细讨论的情况下,我们很可能低估了这一伟大发明的意义。

不少地震学家看来早就注意到了这一问题。傅承义先生在《地球十讲》一书中曾特别提到,张衡地动仪的发明,表明张衡已经了解地震是从远处一定方向传来的地面振动,而这是近代地震观测的一个基本原理。Bruce Bolt教授在他早期的著作中,最初也是沿用“验震器”的思路以近代地震仪作为参照来介绍张衡地动仪的。然而在他后来的著作中,尽管仍对地动仪的灵敏度有所怀疑,却特别提到了公元138年地动仪检测到发生在甘肃省内的一次地震的记载。陈运泰院士在《数字地震学》一书中使用了完全相同的表述方式来介绍地震学发展史上的两个重要的历史事件,暗示它们具有同等重要的科学意义:公元138年张衡地动仪记录到陇西地震,“这是人类历史上第一次用地震仪器检测到远处发生的、但在仪器所在地无感的地震”;1889在波茨坦记录到日本的一次地震,“这是人类历史上第一次用近代地震仪记录下远震”。

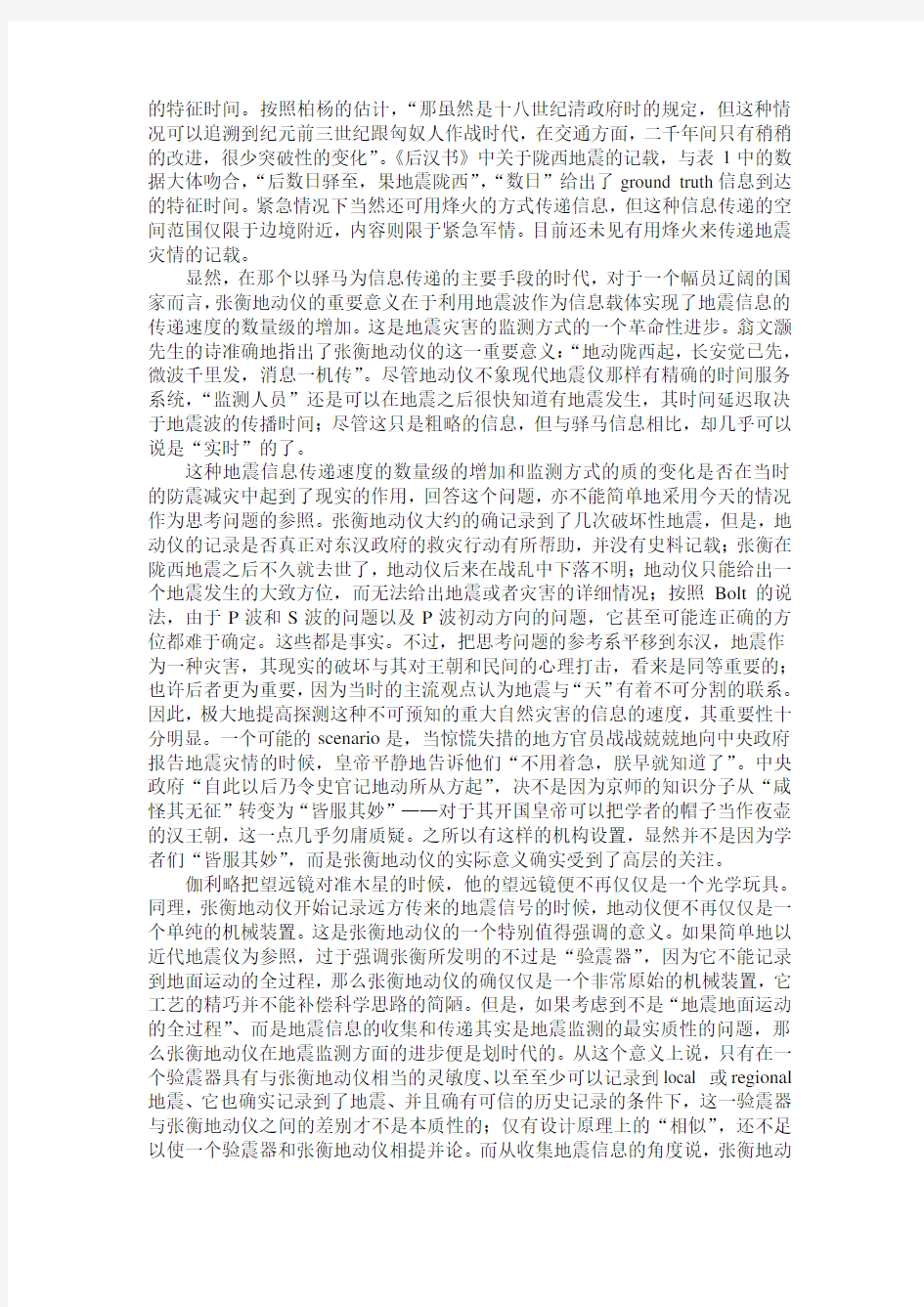

对于当时位于东汉首都的张衡地动仪来说,陇西地震的震中距为千华里的数量级,注意到这一点恐怕是重要的。表1是柏杨先生在《中国人史纲》一书中给出的十八世纪清王朝从北京到各地驿站的官定行程,其中包头到喀什为普通的商旅行程。“限期”以驿站传递文书时马匹的普通速度为标准,“加急”则大多用于军事行动。“加急”通常通过两个机制的结合实现,一是将马匹奔跑的速度设置到极限:“驿马往往因狂奔过度而倒毙”;二是进行驿站处不同马匹之间的“无缝连接”:下一驿站听到来自上一驿站的驿马的铃声后,立即上马奔驰,“当后马追及前马,两马相并时,马足不停,即在马上将文书交递”。从表1还能看出,里程相同,行程、日数并不一定相等,后者还取决于沿途的交通条件。柏杨先生给出这一表格,原是为说明中国地域的广大和“中国人对这个庞大国度的长久凝结力量的韧度”,而实际上这一表格中所给出的,是清时期国内各地之间信息传递

的特征时间。按照柏杨的估计,“那虽然是十八世纪清政府时的规定,但这种情况可以追溯到纪元前三世纪跟匈奴人作战时代,在交通方面,二千年间只有稍稍的改进,很少突破性的变化”。《后汉书》中关于陇西地震的记载,与表1中的数据大体吻合,“后数日驿至,果地震陇西”,“数日”给出了ground truth信息到达的特征时间。紧急情况下当然还可用烽火的方式传递信息,但这种信息传递的空间范围仅限于边境附近,内容则限于紧急军情。目前还未见有用烽火来传递地震灾情的记载。

显然,在那个以驿马为信息传递的主要手段的时代,对于一个幅员辽阔的国家而言,张衡地动仪的重要意义在于利用地震波作为信息载体实现了地震信息的传递速度的数量级的增加。这是地震灾害的监测方式的一个革命性进步。翁文灏先生的诗准确地指出了张衡地动仪的这一重要意义:“地动陇西起,长安觉已先,微波千里发,消息一机传”。尽管地动仪不象现代地震仪那样有精确的时间服务系统,“监测人员”还是可以在地震之后很快知道有地震发生,其时间延迟取决于地震波的传播时间;尽管这只是粗略的信息,但与驿马信息相比,却几乎可以说是“实时”的了。

这种地震信息传递速度的数量级的增加和监测方式的质的变化是否在当时的防震减灾中起到了现实的作用,回答这个问题,亦不能简单地采用今天的情况作为思考问题的参照。张衡地动仪大约的确记录到了几次破坏性地震,但是,地动仪的记录是否真正对东汉政府的救灾行动有所帮助,并没有史料记载;张衡在陇西地震之后不久就去世了,地动仪后来在战乱中下落不明;地动仪只能给出一个地震发生的大致方位,而无法给出地震或者灾害的详细情况;按照Bolt的说法,由于P波和S波的问题以及P波初动方向的问题,它甚至可能连正确的方位都难于确定。这些都是事实。不过,把思考问题的参考系平移到东汉,地震作为一种灾害,其现实的破坏与其对王朝和民间的心理打击,看来是同等重要的;也许后者更为重要,因为当时的主流观点认为地震与“天”有着不可分割的联系。因此,极大地提高探测这种不可预知的重大自然灾害的信息的速度,其重要性十分明显。一个可能的scenario是,当惊慌失措的地方官员战战兢兢地向中央政府报告地震灾情的时候,皇帝平静地告诉他们“不用着急,朕早就知道了”。中央政府“自此以后乃令史官记地动所从方起”,决不是因为京师的知识分子从“咸怪其无征”转变为“皆服其妙”——对于其开国皇帝可以把学者的帽子当作夜壶的汉王朝,这一点几乎勿庸质疑。之所以有这样的机构设置,显然并不是因为学者们“皆服其妙”,而是张衡地动仪的实际意义确实受到了高层的关注。

伽利略把望远镜对准木星的时候,他的望远镜便不再仅仅是一个光学玩具。同理,张衡地动仪开始记录远方传来的地震信号的时候,地动仪便不再仅仅是一个单纯的机械装置。这是张衡地动仪的一个特别值得强调的意义。如果简单地以近代地震仪为参照,过于强调张衡所发明的不过是“验震器”,因为它不能记录到地面运动的全过程,那么张衡地动仪的确仅仅是一个非常原始的机械装置,它工艺的精巧并不能补偿科学思路的简陋。但是,如果考虑到不是“地震地面运动的全过程”、而是地震信息的收集和传递其实是地震监测的最实质性的问题,那么张衡地动仪在地震监测方面的进步便是划时代的。从这个意义上说,只有在一个验震器具有与张衡地动仪相当的灵敏度、以至至少可以记录到local 或regional 地震、它也确实记录到了地震、并且确有可信的历史记录的条件下,这一验震器与张衡地动仪之间的差别才不是本质性的;仅有设计原理上的“相似”,还不足以使一个验震器和张衡地动仪相提并论。而从收集地震信息的角度说,张衡地动

仪与现代地震仪之间,却并没有本质性的差别:有了宽频带数字地震记录之后,人们才开始注意到,实际上没有任何一种近代地震仪有资格说能够记录到地面运动的“全过程”,他们所记录的,无一例外地都是地面运动的一些频段内的信息;有了地震波形的合成和反演这些现代地震学概念之后人们才明白,在以“峰值”、“到时”、“初动”为主要词汇的近代地震学研究中,也没有哪一项成果是靠研究“地面运动的全过程”得到的;按照“经典”概念,张衡地动仪无论如何无法进入“地震仪”的行列,它只配被“边缘化”为作为地震仪前身的“验震器”,然而,用宽频带数字地震学的语言说,张衡地动仪被作为一种“地震仪”实际上也没有什么不妥,它的不同不过是两点:第一、它缺少一个“内置”的时间服务系统,第二、它具有一个与众不同的传递函数。

单线条地以近代地震仪、特别是摆式模拟地震仪为参照来讨论张衡地动仪的意义,很容易过于强调张衡地动仪“不能记录到地面运动的全过程”,而这恰恰不是张衡地动仪的限度,而是我们自己的思路的限度。如果说张衡地动仪提醒我们,收集和传递地震和地震灾害的信息,除了近代地震仪、特别是摆式模拟地震仪的设计思路之外,还早有其他的思路,那么近年来随着科技的发展和社会的进步,人们越来越多地注意到这些“其他的”思路、有些甚而是“另类”的思路的现实性。地震烈度的实时监测和速报,在日本等地早已投入常规运转,其设计思路与我们熟悉的近代地震台网有着很大的不同。非连续GPS观测所记录的,同样不是“地面运动的全过程”,但是用这些记录却可以反演出地震震源的很多信息,例如地震位错的分布。利用卫星遥感信息获取地震灾情资料的研究和应用,正在引起越来越多的专家的注意。利用民用通讯网络进行地震灾情信息的速报,在一些地区已提上灾情监测的日程。CTBT现场核查技术中一次性“硅地震仪”的设计思路,则几乎就是张衡地动仪的“芯片版本”。现代社会的发展对地震信息的传递速度和地震信息的内容提出了新的要求,也同时给这种信息传递提供了新的技术条件和新的方式。在这样的背景下,重新审视我们司空见惯的“标准”说法,可以明显地看到张衡地动仪的意义,恐怕是被我们大大地低估了。那“隐在樽中”的“牙机巧制”,也许将是科学史研究中永远的不解之谜,然而,张衡地动仪穿越千年的历史,却仍在启发着今天的科技创新的思路。

表1 清时期北京到各地驿站的官定行程

古称起迄经过城市华里距离限期加急奉天官路北京―齐齐哈尔山海关、沈阳 1600 40日 18日

2000 41日

兰州官路北京―兰州石家庄、太原、西安、

平凉

四川官路北京―成都西安48日 24日

3000 60日 40日云南官路北京―昆明石家庄、南阳、常德、

贵阳

2300 55日 25日桂林官路北京―桂林许昌、武汉、长沙、

衡阳

蒙古官路北京―乌兰巴托张家口35日 16日

56日 32日广东官路北京―广州衡阳、韶关 2800

2400 48日 27日福建官路北京―福州天津、德州、南京、

镇江、杭州、仙霞岭

新疆官路北京―伊宁105日

西藏官路北京―拉萨91日

西北商路包头―喀什3800 125日

归田赋原文及翻译

归田赋原文及翻译 归田赋 两汉:张衡 游都邑以永久,无明略以佐时。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。感蔡子之慷慨,从唐生以决疑。谅天道之微昧,追渔父以同嬉。超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。 于是仲春令月,时和气清;原隰郁茂,百草滋荣。王雎鼓翼,鸧鹒哀鸣;交颈颉颃,关关嘤嘤。于焉逍遥,聊以娱情。 尔乃龙吟方泽,虎啸山丘。仰飞纤缴,俯钓长流。触矢而毙,贪饵吞钩。落云间之逸禽,悬渊沉之魦鰡。 于时曜灵俄景,继以望舒。极般游之至乐,虽日夕而忘劬。感老氏之遗诫,将回驾乎蓬庐。弹五弦之妙指,咏周、孔之图书。挥翰墨以奋藻,陈三皇之轨模。苟纵心于物外,安知荣辱之所如。 翻译 在京都作官时间已长久,没有高明的谋略去辅佐君王。只在河旁称赞鱼肥味美,要等到黄河水清还不知是哪年。想到蔡泽的壮志不能如愿,要找唐举去相面来解决疑题。知道天道是微妙不可捉摸,要跟随渔夫去同乐于山川。丢开那污浊的社会远远离去,与世间的杂务长期分离。 正是美好的仲春时节,气候温和,天气晴朗。高原与低地,树木枝叶茂密,杂草滋长。鱼鹰在水面张翼低飞,黄莺在枝头婉转歌唱。河面鸳鸯交颈,空中群鸟飞翔。鸣声吱喳,美妙动听。逍遥在这原野的春光之中,令我心情欢畅。 于是我就在大湖旁龙鸣般唱,在小丘上虎啸般吟诗。向云间射上箭矢,往河里撒下钓丝;飞鸟被射中毙命,鱼儿因贪吃上钩,天空落下了鸿雁,水中钓起了鱼。 不多时夕阳西下,皓月升空。嬉游已经极乐,虽然夜来还不知疲劳。想到老子的告诫,就该驾车回草庐。弹奏五弦琴指法美妙,读圣贤书滋味无穷。提笔作文,发挥文采,述说那古代圣王的教范。只要我置身于世人之外,哪管它荣耀与耻辱的所在? 鉴赏 寥寥几笔,即勾勒出春光明媚,鸟语花香,一派欣欣向荣的自然风貌,既表达了对归田生活的向往,同时也暗寓对官场龌龊的厌恶。寄情于景,情景交融,语言清新,优美生动,历来深受人们爱赏。《归田赋》作为迄今最成功的抒情小赋,在赋体文学史上占有重要地位。它代表了自西汉末叶以来赋体革新转变的最高成就,基本结束了大赋为主流的创作时代,而开辟了灵巧自如的小赋的新时期,

张衡地动仪的科学复原模型

随着地球村时代的到来,世界上更多的人注意到了中国的张衡和他创制的地动仪。这不仅因为它是人类第一台地震仪器,创制年代早于西方验震器约1600年, 还因为地动仪成功地测到了千里之外的陇西地震,创造了一个1700多年前“京师学者咸怪其无征,后数日驿至,果地震陇西”的科学奇迹。突出的科学创新和巨大的时间差距,使得地动仪成为自然科学史中永恒的话题之一,而仪器的失传又为其增添了一抹神秘色彩。因此,自19世纪后期开始,各国科学家对地动仪的复原研究工作就没有间断过。 在地动仪的复原研究过程中,迄今已经提出了14个复原模型,实现了三次里程碑性的跨越:19世纪日本人服部一三,把文字史料变成了猜想图形;20世纪中国人王振铎先生,把猜想图形变成了展览模型;21世纪,由中国地震台网中心和河南博物院组成的科学复原课题组,把展览模型上升到了验震仪器。在一百多年的复原研究中,贡献最大、影响最大的是中国历史博物馆王振铎先生于1951年设计的地动仪复原模型。该模型在弘扬中国文化和开展国际交流方面起过积极的作用,其工作原理和外形也被编入我国的中小学教材,进行着传承式的宣传教育。但随着研究的深入和资料的丰富,这个模型却被国内外的学术界所否定。因为地动仪是地震学的一种专业仪器,复原模型在宏观上必须具有能够自动区分出地震和非地震的基本功能,否则就失去了所蕴含的科学价值和社会意义,甚至起到负面作用。而1951年的复原模型,恰在这一点上存在严重失误,张衡地动仪被复原成了报警器而不是验震器,以至于社会上流传的所有模型,包括中国历史博物馆的原件,都是不能工作的。 科技的发展,时代的崛起,需要科学的批评。张衡地动仪的科学复原势在必行。 2002年,在地震科学联合基金的资助下,张衡地动仪工作原理的研究开始起步。2004年,中国地震台网中心同河南博物院合作,开展了科学复原的研究工作。课题组本着“原理正确,结构合理,设计有据,逼近历史”的原则,同时从历史学、考古学、地震学、机械学、试验学和美术学六个方面开展研究。新模型于2005年4月先后通过了专家委员会的验收,以及由国家文物局和河南省政府组织的验收,并在河南博物院和北京海淀公共安全馆正式展出,已经产生了积极的社会反响,引起了广泛关注。2007年,定型小样的制作得到中国地震局震害防御司的专项资助。 新模型的外型及内部结构严格忠实于史料记载,在百余年来复原研究仅限于范晔《后汉书·张衡传》196个字的基础上,拓展挖掘出了早于《后汉书》70 至150年的7份史料,经逐字对比,共得238个字: 阳嘉元年,秋七月,史官张衡始作(候风)地动铜仪。 以精铜铸其器,圆径八尺,形似酒樽,其盖穹隆,饰以篆文、山龟鸟兽之形。樽中有都柱,傍行八道,施关发机;外有八方兆,龙首衔铜丸;下有蟾蜍承之。其机、关巧制,皆隐在樽中。张讫,覆之以盖,周密无际,若一体焉。如有地动,地动摇樽,樽则振,则随其方面,龙机发,即吐丸,蟾蜍张口受丸。丸声振扬,

张衡的故事6则完美版

《张衡的故事》 张衡的故事(一): 少年张衡的故事 少年时代对日月星辰的观察,激发了张衡努力探索天文奥秘的决心。之后他两度出任中央政府专管天文的太史令,在这方面取得了辉煌的成就。 据《辞海》所记:他首次正确解释月食是由月球进入地影而产生;观测和记录了中原地区能看到的2500颗星星,并且绘制了我国第一幅较完备的星图;他创制了世界上第一台候风地动仪;创造了指南车、自动记里鼓车和能飞行数里的木鸟。 渴求知识的张衡总是感到自己知识的不足,不满17岁时,他辞别父母独身一人到外地访师求学。在古都长安,他游览了当地的名胜古迹,考察了周围的山川形势、物产风俗和世态人情。在当时的京都洛阳,他结识了不少有学问的朋友,其中有一个叫崔瑗,精通天文、数学、历法,还是很有名气的书法家。张衡登门向他求教。 正是由于他这种虚心好学的精神使得他在各方面获益匪浅。除了在天文学方面有杰出成就外,在地震学的研究上也是举世瞩目的,他创制的候风地动仪比欧洲相类似的仪器问世早1700多年。他还是东汉六大画家之一,他写的《二京赋》精思博会,十年乃成,为人们所津津乐道。 张衡的故事(二): 张衡小时候的趣事 张衡很小的时候,小张衡就是奶奶的小尾巴,不管奶奶走到哪里,后面总会有小张衡的影子。他总是缠着奶奶给他讲故事。老人家似乎有讲不完的故事,又加上十分喜欢这个聪明的孙子,所以只要小张衡提出要听故事,奶奶就给他讲。在这些故事中,小张衡最喜欢的是北斗七星和月亮的传说了,他总是一边抬着头望着天空里眨眼的星星,一边听奶奶讲,还不时地问奶奶:星星怎样不会像苹果一样掉下来呢?星星害怕下雨吗? 对于聪明孙子的问题,奶奶当然也回答不上来,这让他越发觉得浩渺的夜空里会有无数的宝藏,同时也在他的幼小的心灵里埋下了无数的好奇的问号。从奶奶那里得不到答案,小张衡就急切地读书,他期望能从书中找到自己想要的答案。 在他十岁那年,祖母和父亲相继去世了。舅舅送张衡到书馆里去读书。他深知读书对他来说是多么的不容易,因此十分刻苦。不久,小张衡开始作诗了。他作的诗常常受到老师的夸奖呢。为增长知识,小张衡博览群书。一天,他看到一本叫《鹗冠子》的书,被书中按北斗星定季节的四句话深深吸引住了。

张衡《归田赋》在文学史上的意义

摘要 张衡的《归田赋》是汉代第一篇比较成熟的骈体赋,开创了魏晋小赋的先河,对后世有深远的影响,不仅对于文学史的发展具有开启风气的意义,对中国山水审美思想发展历史也具有十分重要的价值,它在中国山水怡情方面作出了卓越贡献。 关键词:张衡;《归田赋》;文学史;意义

Abstract the value of the subject to the han dynasty first article comparatively mature PianTi fu j in, creating a little later, has a far-reaching influence on the development of literature, not only for the significance, is open to Chinese landscape aesthetic ideology history also has important value in Chinese landscape, it made remarkable contributions to happy. Keywords: Zhang Heng ; "Gui Tian Fu"; Literary History; Meaning.

目录 摘要................................................................................................................................................ I Abstract .......................................................................................................................................... II 目录............................................................................................................................................. III 一、张衡简介及《归田赋》的创作背景 (1) 二、《归田赋》在艺术创作方面的成就 (2) 三、《归田赋》的审美思想——“逍遥”思想 (3) (一)“远游”与“将回驾乎蓬庐” (3) (二)“于焉逍遥,聊以娱情” (3) (三)“合流庄骚,隐归柱史” (4) 四、《归田赋》在汉赋发展流变过程中的地位及其影响 (4) 参考文献 (7) 谢辞 (8)

张衡是我国东汉时期的伟大科学家。他发明制造的地动仪、浑天仪,

张衡是我国东汉时期的伟大科学家。他发明制造的地动仪、浑天仪, 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 张衡。张衡是我国东汉时期的伟大科学家。他发明制造的地动仪。 浑天仪。在世界科学史上占有重要地位。张衡影片通过复杂尖锐的矛盾。描写了他为科学事业锲而不舍的献身精神。 中文名,张衡。出品时间,1983年。导演,黄祖模。编剧,于力。类型,故事片。主演,许还山。上映时间,1983年。对白语言,普通话。色彩,彩色。制片机构,上海电影制片厂。 电影名:张衡。制片国家:中国大陆制片机构:上海电影制片厂上映年份:1983年影片颜色:彩色片影片语言:汉语普通话影片类型:故事片胶片长度:

2787米张衡是我国东汉时期的伟大科学家。 他发明制造的地动仪。浑天仪。在世界科学史上占有重要地位。影片通过复杂尖锐的矛盾。描写了他为科学事业锲而不舍的献身精神。 主要演员。许还山.... 张衡高博.... 桓震秦怡.... 桓夫人朱健民.... 崔瑗吴喜千.... 车羽冯奇.... 亶谱王诗槐.... 冯少卿肖雄.... 桓娥龚雪.... 兰竹洪流.... 奴辜季虹.... 孙庆张云立.... 兰竹养父包福明.... 灵台丞张绶龄.... 杨谭张元.... 方士武皓.... 邓骘沈冰凝.... 太后阀永祥.... 幕僚。 剧情简介。东汉时。天文学家。文学家张衡为制造地动仪。 拒绝京师诏官。离开未婚妻兰竹与好友崔瑗进京都洛阳求师访友。沿途所见地震灾区一片惨景。灾后幸存的老百姓在城门外祭神消灾。张衡赶到。见祭台上方士正在弄神作鬼。他们挖出预先埋好的石牛。并从中取出”图谶”。愚弄

归田赋鉴赏

《归田赋》之鉴赏 辞赋是我国古代文学的一种特殊体裁,它兼有韵文与散文之长,既音节浏亮,又汪洋恣肆。其主要特色是不歌而诵,铺采摛文,体物写志。它勃兴于先秦,兴盛于两汉,丰富于魏晋南北朝,延续于唐宋以下。东汉中后期,由散体大赋演变出的一种抒情小赋,它变体物为写志,由逞辞夸饰转为直抒胸臆。《归田赋》则为主要代表,已向诗体赋接近。 《归田赋》为张衡所作。张衡(公元78—139),字平子。南阳西鄂县人,家为著姓。他是世所公认的汉代的伟大的科学家,又是一名著名的史学家。他更是一位颇有成就的文学家,然只有一小部分流传至今。《归田赋》收录于《邵明文选》,关于它的写作时间与动机,据唐代李善的注释是:“张衡仕不得志,欲归于田,因作此赋。”然而考察《后汉书*张衡传》,张衡并没有归天隐居的经历。顺帝时,阉竖擅权,豪右骄横,张衡很难有所作为。因而“思图身后之事”,产生了辞官归隐而远祸全身之念,《归田赋》大约也写于此时,以《归田》名赋,不过是失意抒愤,借物写怀,表达了对黑暗现实的批判,抒写了作者对理想政治的追求和壮志难酬的苦闷,同时也表达了不愿同流合污的高洁品质和归返田园从事著述的愿望。 从结构上,可将《归田赋》分为四个部分。即每一段有每一段的特色。第一部分为“游都邑以永久,无明略以佐时。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。感蔡子之慷慨,从唐生以决疑。谅天道之微昧,追渔父以同嬉。超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。”这部分主要写的是归隐田园的原因。“游都邑以永久,无明略以佐时”,说自己虽然长久游宦于京都,却没有高明的谋略,去辅佐时君。出仕本为辅君,现却“无名铬”,不堪胜任,这看起来是自谦自嘲之词,实则是反语,含有强烈的讥讽意味和隐含着一声无可奈何的叹息。据史书记载,张衡对名利非常淡薄,曾经多次拒绝公府征召。直到永初五年(111),安帝“雅闻衡善术学”,用公车专门征召,张衡才应召入朝为郎中,后为太史令。于此可见,张衡本无意于仕进。然而一旦出山,他就尽力而为。他非常关心国事,希望朝廷整顿史治,简选人才,推行礼制,抑制奢靡。但当时已“权移于下”,其主张难以实现,因而自嘲自叹。接着笔锋一转,冲出一股强烈的愤懑不平之气:“徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。”这里采用放、反讽手法,表达对时政的不满。古人以为黄河水清是政治清明的标

归田赋

《归田赋》张衡 游都邑以永久,无明略以佐时(牢骚)。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期(失望)。感蔡子之慷慨,从唐生以决疑(反衬)。谅天道之微昧,追渔父以同嬉(愤懑)。超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。 于是仲春令月,时和气清;原隰郁茂,百草滋荣。王雎鼓翼,仓庚哀鸣;交颈颉颃,关关嘤嘤。于焉逍遥,聊以娱情。 尔乃龙吟方泽,虎啸山丘。仰飞纤缴,俯钓长流。触矢而毙,贪饵吞钩。落云间之逸禽,悬渊沉之鲨鰡。 于时曜灵俄景,继以望舒。极般游之至乐,虽日夕而忘劬(qú)。感老氏之遗诫,将回驾乎蓬庐。弹五弦之妙指,咏周、孔之图书。挥翰墨以奋藻,陈三皇之轨模。苟纵心于物外,安知荣辱之所如。 【注解】 ①蔡子:蔡泽,战国时燕国人,善辨多智,有才而不遇,后入秦,代范雎为秦相。隰(xí) ②唐生:唐举,战国魏人,善相面,蔡泽曾请唐举相面,并询问寿命的长短。 ③王雎:雎鸠,一种水鸟。 ④鸧鹒:黄鹂,也叫黄莺。 ⑤纤缴:系在箭上的细丝绳,这里指代箭。

⑥魦鰡:都是鱼名。 ⑦曜灵:太阳。 ⑧望舒:古神话中月亮的御者,此代指月亮。 ⑨老氏:指老子,道家学派的创始人。 ⑩轨模:法则规范。 【译文】 在京都作官时间已长久,没有高明的谋略去辅佐君王。只在河旁称赞鱼肥味美,想要等到河水变清却不可预期。想到蔡泽的壮志不能如愿,要找唐举去相面来解决疑题。知道朝政黑暗,要跟随渔夫去同乐于山川。丢开那污浊的社会远远离去,与世间的杂务长期分离。

正是仲春二月,气候和暖,气象清新。高原与低地,郁郁葱葱,百草生长,一片茂盛。鱼鹰在水面张翼低飞,黄莺在枝头婉转歌唱。河面鸳鸯交颈,空中群鸟飞翔。鸣声吱喳,美妙动听。逍遥在这原野的春光之中,令我心情欢畅。 于是我就如蛟龙长吟于大泽,如猛虎咆哮于山丘一样,自由自在。仰首上射空中飞鸟,俯身钓起水里的游鱼;飞鸟被射中毙命,鱼儿因贪吃上钩,天空落下了鸿雁,水中钓起了魦鰡。

张衡地震仪现在在哪里【地震仪的介绍及历史故事】

张衡地震仪现在在哪里【地震仪的介绍及历史故 事】 在中国历史博物馆的陈列大厅里,许多国内外的参观者都被世界上第一架地震仪的复原模型所吸引。人们不觉惊叹古代中国人的聪 明智慧。 这架地震仪的发明者是我国东汉着名天文学家,南阳郡西鄂(今 河南省南召县南)人张衡。他精通天文历算,曾两度担任执管天文的 太史令。他在公元132年发明的世界上第一架测定地震方位曲地动仪,比国外类似仪器早一千多年 这架地震仪用精钢制成,圆径8尺,形状像个大酒樽。上面有个盖子,内部有一个中枢机械“都柱”。柱旁通着8条道,每条道上 有发动机关,周围铸有8条龙。龙嘴里各含一个小锕球,对着东、西、南、北和东南、东北、西南、西北8个方位。在地上,对准龙 嘴蹲着8个铜蛤蟆,昂着头,张着嘴巴。哪个方向如果发生了地震,仪器上对着这个方向的龙嘴就会张开,嘴里的铜球就落到蛤蟆嘴里 发出响亮的声音,报告震源的方向。这是因为,在平时,地震仪平 稳地放着,都柱也垂直竖立在仪器的中央。但因为都柱上粗下细, 重心高,支面小,像个倒立的不倒翁,这样就极容易受震动而倾倒。譬如东方发生地震,东面的地壳自然发生波动,震波影响都柱,都 柱自然倒向震动方向。沉重的都柱向东倒下后,于是推动了东方的 横杆,横杆推开含有铜球的东面的龙嘴,于是龙嘴吐出了铜球。 有一次,位于仪器西方的龙嘴里的铜球“当啷”一声落到了蛤蟆嘴里。但洛阳并没有地震的征兆和感觉,有些人便议论纷纷,乘机 讥笑说,张衡发明的地震仪并不科学。没想到过了几天,从西北来 人飞报消息,说是距洛阳一千多里的兰州、临洗、陇西一带的陇西郡,发生了地震,大家这才信服了地震仪,赞叹它果真如此灵敏准确,从此,“铜龙报警”这个故事便在朝野上下和广大群众中广泛 流传开来。

张衡发明地动仪

地动仪简介 地动仪 地动仪是汉代科学家张衡的又一传世杰作。在张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。据《后汉书·五行志》记载,自和帝永元四年(公元92年)到安帝延光四年(公元125年)的三十多年间,共发生了二十六次大的地震。地震区有时大到几十个郡,引起地裂山崩、江河泛滥、房屋倒塌,造成了巨大的损失。 张衡对地震有不少亲身体验。为了掌握全国地震动态,他经过长年研究,终于在阳嘉元年(公元132年)发明了候风地动仪──世界上第一架地震仪。在通信不发达的古代,地震后,为人们及时知道发生地震和确定地震大体位置有一定的作用。 据《后汉书·张衡传》记载,候风地动仪“以精铜铸成,圆径八尺”,“形似酒樽”,上有隆起的圆盖,仪器的外表刻有篆文以及山、龟、鸟、兽等图形。仪器的内部中央有一根铜质“都柱”,柱旁有八条通道,称为“八道,还有巧妙的机、关。樽体外部周围有八个龙头,按东、南、西、北、东南、东北、西南、西北八个方向布列。 龙头和内部通道中的发动机关相连,每个龙头嘴里都衔有一个铜球。对着龙头,八个蟾蜍蹲在地上,个个昂头张嘴,准备承接铜球。当某个地方发生地震时,樽体随之运动,触动机关,使发生地震方向的龙头张开嘴,吐出铜球,落到铜蟾蜍的嘴里,发生很大的声响。所以人们就可以知道地震发生的方向。 编辑本段历史实证 各种地动仪(12张) 汉顺帝阳嘉三年十一月壬寅(公元134年12月13日),地动仪的一个龙机突然发动,吐出了铜球,掉进了那个蟾蜍的嘴里。当时在京师(洛阳)的人们却丝毫没有感觉到地震的迹象,于是有人开始议论纷纷,责怪地动仪不灵验。没过几天,陇西(今甘肃省天水地区)有人快马来报,证实那里前几天确实发生了地震,于是人们开始对张衡的高超技术极为信服。陇西距洛阳有一千多里,地动仪标示无误,说明它的测震灵敏度是比较高的。

归田赋 张衡

归田赋张衡【原文】 游都邑以永久,无明略以佐时。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。感蔡子①之慷慨,从唐生②以决疑。谅天道之微昧,追渔父以同嬉。超埃尘以遐逝,与世事乎 长辞。 于是仲春令月,时和气清,原隰郁茂,百草滋荣。王雎③鼓翼,鸧鹒④哀鸣,交颈颉颃,关关嘤嘤。于焉逍遥,聊以娱情。 尔乃龙吟方泽,虎啸山丘;仰飞纤缴⑤,俯钓长流;触矢而毙,贪饵吞钩;落 云间之逸禽,悬渊沉之魦鰡⑥。 于时曜灵⑦俄景,系以望舒⑧;极般游之至乐,虽日夕而忘劬。感老氏⑨之遗诫,将回驾乎蓬庐。弹五弦之妙指,咏周孔之图书;挥翰墨以奋藻,陈三皇之轨模⑩。苟纵心于物外,安知荣辱之所如? 【注解】 ①蔡子:蔡泽,战国时燕国人,善辨多智,有才而不遇,后入秦,带范雎为相。 ②唐生:唐举,战国魏人,善相面,蔡泽层向他问相、问寿。 ③王雎:雎鸠,一种水鸟。 ④鸧鹒:黄鹂,也叫黄莺。 ⑤纤缴:希在箭上的细丝绳,这里指代箭。 ⑥魦鰡:都是鱼名。 ⑦曜灵:太阳。 ⑧望舒:古神话中月亮的御者,此代指月亮。 ⑨老氏:指老子,道家学派的创始人。 ⑩轨模:法则规范。 【译文】 在京都作官时间已长久,没有高明的谋略去辅佐君王。只在河旁称赞鱼肥味美,想要等到河水变清却不可预期。想到蔡泽的壮志不能如愿,要找唐举去相面来解决疑题。知道天道是微妙不可捉摸,要跟随渔夫去同乐于山川。丢开那污浊的社会远远离去,与世间的杂务长期分离。 正是仲春二月,气候和暖,气象清新。高原与低地,郁郁葱葱,百草生长,一片茂盛。鱼鹰在水面张翼低飞,黄莺在枝头婉转歌唱。河面鸳鸯交颈,空中群鸟飞翔。鸣声吱喳,美妙动听。逍遥在这原野的春光之中,令我心情欢畅。 于是我就如蛟龙长吟于大泽,如猛虎咆哮于山丘一样,自由自在。仰首上射空中飞鸟,俯身钓起水里的游鱼;飞鸟被射中毙命,鱼儿因贪吃上钩,天空落下了鸿雁,水中钓起了魦鰡。 不多时夕阳西下,皓月升空。游玩的快乐到了极点,即使到了夕阳西下也不觉得劳累。想到老子的遗训,就该驾车回到茅屋草庐。弹奏五弦琴意趣美妙,诵读圣贤书滋味无穷。提笔作出精美之文,述说那古代圣王的遗法。姑且放任自己的心神于世之外,哪里能知道眼前的荣辱得失之所归呢?

张衡发明地动仪读后感

三一文库(https://www.360docs.net/doc/9b11742698.html,)/读后感 〔张衡发明地动仪读后感〕 地动仪是中国东汉科学家张衡创造的一传世杰作。张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。以下是小编整理的关于张衡发明地动仪读后感,欢迎阅读参考。 1张衡发明地动仪读后感张衡是一位用他的一生致力于科学研究的科学家,公元78年,他出生于山清水秀、风景优美的石桥镇。 公元119年2月京师洛阳突然发生地震,张衡亲眼看到地震给人民带来的灾难和痛苦,他决心要制造出一种能够观测地震的仪器。经过六年的刻苦专研终于研制出世界第一台地震监测仪器――地动仪。地动仪是用青铜铸成的,形状像个酒坛子,表面装饰着各种各样的篆文,周围铸有八条龙,对准八个方向,每条龙的嘴巴都衔着一颗小钢球。每条龙的下方个蹲着一个铜蛤蟆,个个昂着头,张着大嘴巴,哪个方向发生地震,哪个方向的龙嘴就会张开,吐出铜球,落在蛤蟆的嘴里,并发出声音。公元134年12月13日张衡成功测出地震,受到了万民的敬仰。 公元134年12月13日那天张衡被村民嘲笑他的 地动仪是检测不了地震的,因为当天根本没有发生地震,但

是张衡没有一点生气只是对他们笑了笑,但是几天后真的发生了地震那些嘲笑他的村民都羞愧的低了头。我们要学习他的乐观精神。 记得有一次,我语文测验没考好,有几个同学就笑我没考好,当时我很生气的对他们说:“你们不能这样,不要以为你们考的好就可以嘲笑我,我会拿到好成绩给你们看的,气死我了。”现在想想,当时不应该对他们生气,应该对他们微微以笑。乐观能改善人们的心理,取得更大的进步。 张衡通过细心的观察,耐心的研究取得了重大的成就,我们要像他学习,成为祖国将来的花朵。 2张衡发明地动仪读后感今天,我又翻开了我平时最喜欢看的书《上下五千年》,这本书讲得都是些历史故事,今天我看的是《张衡发明地动仪》这篇历史故事。 这篇历史故事说的是:有一个人,他叫张衡,他从小就很好学,每天发奋读书,最后成了一名科学家,发明出了地动仪这个能知道哪里发生了地震的仪器。书上还说这个仪器是用铜做成的,地动仪的上面还有八条龙,八条龙的下面还有八只蟾蜍,每条龙的嘴里都有八个小铜球,如果哪一边地震了,对着那一边的龙嘴里的铜球就会掉到那一条龙的下面的那一只蟾蜍的嘴里。 我今天看了这篇故事知道了这个知识,可是,张衡发明的地动仪是在地震发生以后才知道发生了地震的区域,如果

高考作文素材:张衡地动仪”有没有标准答案

高考作文素材:张衡地动仪”有没有标准答案 【导语】让时间在知识的枝条上、智慧的绿叶上、成熟的果实上留下它勤奋的印痕!想要作文写的好,作文素材是必不可少的。 “张衡地动仪”有没有标准答案 近日,有媒体报道称,2017年投入使用的统编本初中历史教材七年级上册中,关于 张衡和候风地动仪的内容被删除,“那个被印在教材上影响了几代中国人、由王振铎复原的地动仪模型,开始淡出当代青少年的视野”。此前,人教社曾明确回应,张衡及地动仪内容并未从统编版教材中消失,只是教材编排上做了调整。 提到古代科学,张衡地动仪是一个必提选项,在几代中国学生的历史课本中,都能够看见关于张衡以及候风地动仪的描述以及模型图片。很多人就是通过教材中的张衡地动仪有了科学自信,对科学产生了兴趣。然而近年来,有关教材中张衡地动仪的科学性问题一直受到质疑。 教材中的张衡地动仪图片,是20世纪50年代的古代科技史学家王振铎根据古籍复原得出的。关于张衡地动仪,历史记载很少,还原很难,也因为难,后人的复原可能并不科学,并不符合历史事实。无论是科学本身还是对科学的认识,都存在一个不断发展的过程,如果有新的发现,还原成更接近历史真实的张衡地动仪,当然是一件好事。 可是,仅凭有限的信息,就能够保证现在还原出来的张衡地动仪一定符合史实吗?据称,为复原出更具科学性、更接近史籍记载中的候风地动仪,早在2003年,中国科学院 教授冯锐就重启了“张衡地动仪”探索证明之路。而其依据是在《后汉书·张衡列传》中找到的196字记载,后来又在《续汉书》、《后汉纪》等七部典籍中找到了相关记载,最终由“196字扩展为238字”。或许冯锐复原出了更有科学逻辑、更为符合史料记载的地 动仪模型,但也只是一家之言。

小学三年级语文张衡和他的地动仪

张衡和他的地动仪 三年级语文教案 教学目标: 1、学会本课生字新词,能正确读写由生字组成的词语。 2、有感情地朗读课文。 3、理解课文内容,了解地动仪的构造,增强民族自豪感。 4、学会抓住事物的特点来进行说明的写作方法。 5、能用自己的话介绍张衡设计制造的地动仪。 重点难点: 1、理解地动仪设计上的特点。 2、学习抓住事物的特点进行说明的写作方法。 教学准备: 插图、生字卡片 教学时间:两课时 教学过程: 第一课时 ●一、激情引趣 随着科学技术的不断发展和观测水平的不断提高,我国国家地震局都能准确及时地进行地震预报;将地震灭害减少到最低限度,确保了人民群众的生命和财产安全,可是在古代,人们又是怎样进行地震预报的呢?通过学习课文,你就会明白。 ●二、初读课文,感知课文大意。 1、自由读课文,了解课文大意。 2、看图、说图意,请同学们自由发言。 ●三、学习本课生字词。 1、读准字音。(出示生字卡片|) 2、记忆字形。 (1)借助熟字和偏旁学习生字。

(2)重点分析生字。 3、借助工具书,解决不懂的词语。 ●四、学习感悟,精读第一自然段。 1、全班齐读:说说你读懂了什么。 2、学生自由汇报。 第二课时 ●一、复习检查: 1、听写生字词。 2、指名读课文。 ●二、朗读感悟。 1、学习课文2~4自然段。 (1)自由读第2~4自然段,读懂什么就说什么。 (2)学习汇报读懂的内容。 2、学习课文第5~10自然段。 (1)默读第5~10自然段,弄清下面的的问题。 张衡是怎么会知道陕西会发生地震的呢?他所设计的地动仪是什么样的呢? (2)学生回答,老师归纳。 a、因为在张衡生活的年代,地震频繁,有好几次就发生在洛阳附近,引起了张衡的注意。 b、张衡是经过多年的探索,制成了测定地震的仪器“地动仪”所以最先知道陕西发生的地震。 c、地震仪是用铜做的,直径八尺,样子像个大酒坛,在外壁上倒挂着八条龙。八条龙的龙头,分别朝着八个方向,每条龙的嘴里都含有一个铜球。每个龙头下面,蹲着一只铜蛤蟆,哈蟆仰着头,张大嘴巴,哪个方向发生地震,对着那个方向的龙嘴张开,龙嘴里的铜球就会掉在铜哈蟆嘴里。 d、陕西地震那天,地动仪朝西面的龙嘴里的铜球落下来了,所以张衡知道京都西面发生了地震。 3、图文对照,加深理解。 (1)先看图,想想图上所画的内容。

地动仪的发明故事

地动仪的发明故事 张衡是东汉时候杰出的科学家。他从小就爱想问题,对周围的事物,总要寻根究底, 弄个水落石出。 在一个夏天的晚上,张衡和爷爷、奶奶在院子里乘凉。他坐在一张竹床上,仰着头, 呆呆地看着天空,还不时举手指指划划,认真地数星星。 张衡对爷爷说:“我数的时间久了,看见有的星星位置移动了,原来在天空的,偏到 西边去了。有的星星出现了,有的星星又不见了。它们不是在跑动吗?” 爷爷说道:“星星确实是会移动的。你要认识星星,先要看北斗星。你看那边比较明 亮的七颗星,连在一起就像烫衣服的熨斗,很容易找到……” “噢!我找到了!”小张衡很兴奋又问:“那么,它是怎样移动的呢?” 爷爷想了想说:“大约到半夜,它就移到地平线上,到天快亮的时候,这北斗就翻了 一个身,倒挂在天空……” 这天晚上,张衡一直睡不着,多次起来看北斗。夜深人静,当他看到那闪烁而明亮的 北斗星时,果然倒挂着,他感到多么高兴啊!他想:这北斗为什么会这样转来转去,是什 么原因呢?天一亮,他便赶去问爷爷,谁知爷爷也讲不清楚。于是,他带着这个问题,读 天文书去了。 后来,张衡长大了,皇帝得知他文才出众,把张衡召到京城洛阳担任太史令,主要是 掌管天文历法的事情。 为了探明自然界的奥秘,年轻的张衡常常一个人关在书房里读书、研究,还常常站在 天文台上观察日月星辰。他想,如果能制造出一种仪器,能够上观天,下察地,预报自然 界将要发生的情况,这对人们预防灾害,揭穿那些荒诞的迷信鬼话,该是多么好啊! 于是,张衡把从书本中和观察到的材料,进行分析研究,开始了试制“观天察地”仪 器的工作。他把研究的心得先写成一本书,叫做《灵宪》。在这本书里,他告诉人们:天 是球型的,像个鸡蛋,天就像鸡蛋壳,包在地的外面,地就像蛋黄,就叫做“浑天说”。 接着,张衡根据这种“浑天说”的理论,开始设计、制造仪器了。不知经过多少个风 雨晨昏,熬过多少个不眠之夜,一个当时世界上最先进的天文仪器--浑天仪诞生了。这个 大铜球很像今天的地球仪,它装在一个倾斜的轴上,利用水力转动,它转动一周的速度恰 好和地球自转一周的速度相等。而且在这个人造的天体上,可以准确地看到太空中的星象。张衡说:“天上的星星,能见的共有二千五百颗,但我们经常能看到的却只有一百二十颗。”

古诗归田赋翻译赏析

古诗归田赋翻译赏析 《归田赋》作者为东汉文学家张衡。其古诗全文如下:游都邑以永久,无明略以佐时。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。感蔡子之慷慨,从唐生以决疑。谅天道之微昧,追渔父以同嬉。超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。于是仲春令月,时和气清;原隰郁茂,百草滋荣。王雎鼓翼,仓庚哀鸣;交颈颉颃,关关嘤嘤。于焉逍遥,聊以娱情。尔乃龙吟方泽,虎啸山丘。仰飞纤缴,俯钓长流。触矢而毙,贪饵吞钩。落云间之逸禽,悬渊沉之鲨鰡。于时曜灵俄景,继以望舒。极般游之至乐,虽日夕而忘劬。感老氏之遗诫,将回驾乎蓬庐。弹五弦之妙指,咏周、孔之图书。挥翰墨以奋藻,陈三皇之轨模。苟纵心于物外,安知荣辱之所如。【前言】《归田赋》是东汉辞赋家张衡的代表作之一。它形象地描绘了田园山林那种和谐欢快、神和气清的景色,反映了作者畅游山林,悠闲自得的心情,又颇含自戒之意,表达了作者道家思想的超脱精神。《归田赋》文句平淡清丽、结构短小灵活,开了骈赋的先河,是千百年来为人们所传诵的优秀篇章。是一篇短小明畅的抒情小赋,有着独特的艺术风格,它一洗汉大赋铺采缛文、繁重凝滞、虚夸堆砌的规矩,转为文句平淡清丽、结构短小灵活的风格,语言自然清新,洗练优美,感情真挚,情景交融,是难得的赋作佳篇。【注释】(1)都邑:指东汉京都洛阳。永:长。久:滞。言久滞留于京都。(2)明略:明智的谋略。这句意思说自己无明略以匡佐君主。(3)徒临川以羡鱼:《淮南子·说

林训》曰:“临川流而羡鱼,不如归家织网。”用词典表明自己空有佐时的愿望。徒:空,徒然。羡:愿。(4)俟:等待。河清:黄河水清,古人认为这是政治清明的标志。此句意思为等待政治清明未可预期。(5)蔡子:指战国时燕人蔡泽。《史记》卷七九有传。慷慨:壮士不得志于心。(6)唐生:即唐举,战国时梁人。决疑:请人看相以绝对前途命运的疑惑。蔡泽游学诸侯,未发迹时,曾请唐举看相,后入秦,代范睢为秦相。(7)谅:确实。微昧:幽隐。(8)渔父:宋洪兴祖《楚辞补注》引王逸《渔父章句序》:“渔父避世隐身,钓鱼江滨,欣然而乐。”嬉:乐。此句表明自己将于渔父通于川泽。(9)超尘埃:即游于尘埃之外。尘埃,比喻纷浊的事务。遐逝:远去。(10)长辞:永别。由于政治昏乱,世路艰难,自己与时代不合,产生了归田隐居的念头。(11)仲春令月:春季的第二个月,即农历二月。令月:美好的月份。(12)原:宽阔平坦之地。隰:低湿之地。郁茂:草木繁盛。(13)王雎:鸟名。即雎鸠。(14)鸧鹒:鸟名。即黄鹂。(15)颉颃:鸟飞上下貌。(16)于焉:于是乎。逍遥:安闲自得。(17)而乃:于是。方泽:大泽。这两句言自己从容吟啸于山泽间,类乎龙虎。(18)纤缴:指箭。纤:细。缴:射鸟时系在箭上的丝绳。(19)逸禽:云间高飞的鸟。(20)鲨鰡:一种小鱼,常伏在水底沙上。(21)曜灵:日。俄:斜。景:同“影”。(22)系:继。望舒:神话传说中为月亮驾车的仙人,这里代指月亮。(23)般游:游乐。般:乐。(24)虽:虽然。劬:劳苦。(25)

关于地动仪的作文

关于地动仪的作文 高考作文素材:张衡地动仪”有没有标准答案 【导语】让时间在知识的枝条上、智慧的绿叶上、成熟的果实上留下它勤奋的印痕!想要作文写的好,作文素材是必不可少的。 “张衡地动仪”有没有标准答案 近日,有媒体报道称,2021年投入使用的统编本初中历史教材七年级上册中,关于张衡和候风地动仪的内容被删除,“那个被印在教材上影响了几代中国人、由王振铎复原的地动仪模型,开始淡出当代青少年的视野”。此前,人教社曾明确回应,张衡及地动仪内容并未从统编版教材中消失,只是教材编排上做了调整。 提到古代科学,张衡地动仪是一个必提选项,在几代中国学生的历史课本中,都能够看见关于张衡以及候风地动仪的描述以及模型图片。很多人就是通过教材中的张衡地动仪有了科学自信,对科学产生了兴趣。然而近年来,有关教材中张衡地动仪的科学性问题一直受到质疑。 教材中的张衡地动仪图片,是20世纪50年代的古代科技史学家王振铎根据古籍复原得出的。关于张衡地动仪,历史记载很少,还原很难,也因为难,后人的复原可能并不科学,并不符合历史事实。无论是科学本身还是对科学的认识,都存在一个不断

发展的过程,如果有新的发现,还原成更接近历史真实的张衡地动仪,当然是一件好事。 可是,仅凭有限的信息,就能够保证现在还原出来的张衡地动仪一定符合史实吗?据称,为复原出更具科学性、更接近史籍记载中的候风地动仪,早在2003年,中国科学院教授冯锐就重启了“张衡地动仪”探索证明之路。而其依据是在《后汉书·张衡列传》中找到的196字记载,后来又在《续汉书》、《后汉纪》等七部典籍中找到了相关记载,最终由“196字扩展为238字”。或许冯锐复原出了更有科学逻辑、更为符合史料记载的地动仪模型,但也只是一家之言。 相对于前人,今天的科技水平已经大大进步了,从总体上讲两者甚至都没有可比性,但并不意味着我们就一定能够理解前人,就能够理解前人的发明创造。在科技道路上,有人注重发明,有人注重研究,就像瓦特发明蒸汽机,未必都需要弄清全部原理,未必都需要就每一个细节作出学理上的解释。这就是科学的特点,有一个不断发展的过程,有时甚至也是一个不断纠错的过程。 就像现在,对张衡地动仪的认识也是一样。谁也不敢肯定现在复原出的地动仪模型就一定是当年张衡做出的那个,即便冯锐自己也说这仅算“我们在当前这个时代对张衡的理解”。这是不是意味着张衡地动仪没有意义,或者说“教材中的张衡地动仪”

高考作文素材:张衡地动仪”有没有标准答案

高考作文素材:张衡地动仪”有没有标准答 案 “张衡地动仪”有没有标准答案 近日,有媒体报道称,2017年投入使用的统编本初中历史教材七年级上册中,关于张衡和候风地动仪的内容被删除,“那个被印在教材上影响了几代中国人、由王振铎复原的地动仪模型,开始淡出当代青少年的视野”。此前,人教社曾明确回应,张衡及地动仪内容并未从统编版教材中消失,只是教材编排上做了调整。 提到古代科学,张衡地动仪是一个必提选项,在几代中国学生的历史课本中,都能够看见关于张衡以及候风地动仪的描述以及模型图片。很多人就是通过教材中的张衡地动仪有了科学自信,对科学产生了兴趣。然而近年来,有关教材中张衡地动仪的科学性问题一直受到质疑。 教材中的张衡地动仪图片,是20世纪50年代的古代科技史学家王振铎根据古籍复原得出的。关于张衡地动仪,历史记载很少,还原很难,也因为难,后人的复原可能并不科学,并不符合历史事实。无论是科学本身还是对科学的认识,都存在一个不断发展的过程,如果有新的发现,还原成更接近历史真实的张衡地动仪,当然是一件好事。

可是,仅凭有限的信息,就能够保证现在还原出来的张衡地动仪一定符合史实吗?据称,为复原出更具科学性、更接近史籍记载中的候风地动仪,早在2003年,中国科学院教授冯锐就重启了“张衡地动仪”探索证明之路。而其依据是在《后汉书·张衡列传》中找到的196字记载,后来又在《续汉书》、《后汉纪》等七部典籍中找到了相关记载,最终由“196字扩展为238字”。或许冯锐复原出了更有科学逻辑、更为符合史料记载的地动仪模型,但也只是一家之言。 相对于前人,今天的科技水平已经大大进步了,从总体上讲两者甚至都没有可比性,但并不意味着我们就一定能够理解前人,就能够理解前人的发明创造。在科技道路上,有人注重发明,有人注重研究,就像瓦特发明蒸汽机,未必都需要弄清全部原理,未必都需要就每一个细节作出学理上的解释。这就是科学的特点,有一个不断发展的过程,有时甚至也是一个不断纠错的过程。 就像现在,对张衡地动仪的认识也是一样。谁也不敢肯定现在复原出的地动仪模型就一定是当年张衡做出的那个,即便冯锐自己也说这仅算“我们在当前这个时代对张衡的理解”。这是不是意味着张衡地动仪没有意义,或者说“教材中的张衡地动仪”没有意义?答案是否定的。对于张衡地动仪,我们可能还没有真正理解,但我们应当记住这一路以来的跋涉。

不如归去_张衡_归田赋_赏析

游都邑以永久,无明略以佐时。徒临川以羡鱼,俟河清乎未期。感蔡子之慷慨,从唐生以决疑。谅天道之微昧,追渔父以同嬉。超埃尘以遐逝,与世事乎长辞。 于是仲春令月,时和气清;原隰郁茂,百草滋荣。 关嘤嘤。于焉逍遥,聊以娱情。 尔乃龙吟方泽,虎啸山丘。仰飞纤缴,俯钓长流。触矢而毙,贪饵吞钩。落云间之逸禽, 于时曜灵俄景,系以望舒。极般游之至乐,虽日夕而忘劬。感老氏之遗诫,将回驾乎蓬庐。弹五弦之妙指,咏周孔之图书。挥翰墨以奋藻,陈三皇之轨模。苟纵心于物外,安知荣辱之所如! —— —张衡:《归田赋》庙堂与江湖一向是士人们生命的两极,庙堂居高,显赫与危险如影随形,江湖处远,逍遥与寂寞亦不可分割。庙堂与江湖互为终点,芸芸士子,来来往往,千年不绝。志在何方?情归何处?庙堂?还是江湖?求证、选择、挣扎,欲罢不能,挥之不去,几乎是古代士人们的宿命。 “鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒而谁与?天下有道,丘不易也”(《论语·微子》),儒家有“知其不可而为之”(《论语·宪问》)的执著和“邦有道如矢,邦无道如矢”(《论语·卫灵公》)的胸怀,但也有“危邦不入,乱邦不居。天下有道则现,无道则隐”(《论语·泰伯》)的自我调整。而老庄之道,讲究“至人无为,大圣不作,观于天地之谓也”(《庄子·知北游》),“夫唯不争,故天下莫能与之争”(《道德经》),本来就有“无为即自然”的境界和“相忘于江湖”(《庄子·大宗师》)的洒脱。孰是?孰非?后代的士人们在先贤典谟中一次次地寻找自己的精神家园,他们也企盼在现世人生中能寻找到一方可以让自己心平气和的静土。公元138年,东汉,一个有着科学家身份的士人在38年宦海漂泊后,在许多科学发明创造之外,在文学上有了一个突破性发现,他关于人间静土的憧憬是那样的让人一读沉醉,并且辉映千年,这个憧憬是:归田。这个直行于科学和文学之间的人就是张衡。他的抒情小赋《归田赋》是文学史上第一篇描写田园隐居之乐的作品。于兹开始,田园成为古代士人的栖心之所,经陶渊明、王维、孟浩然、苏轼等大家的实践与追寻,开创出文学的又一片天地,士人们的生命也因此更加柔软丰满充盈。 看过张衡一生,或许,才能看透归田之情。 张衡,字平子,南阳西鄂人。“衡善机巧, 不如归去—— —张衡《归田赋》赏析 雒晓春 /雒晓春 021 2009.3

科学家张衡与地动仪的故事

科学家张衡的故事 三年级六班:宫春娇 张衡是中国古代科学家、文学家、发明家,他发明了“地动仪”,这是 世界上第一架测定地震及其方位的仪器。他还发明了“浑天仪”、“候风仪” 等仪器。我们在小学语文课本里学习过“数星星的孩子”,这个孩子就是我 国古代科学家张衡。他从小就爱想问题,对周围的事物,总要寻根究底,弄 个水落石出。 张衡一生做了很多的事情,但是他最有名的发明就是“地动仪”了。那 个时期经常发生地震,有时候一年好几次。发生一次大地震,就会给老百姓 和国家带来很多的伤害。当时的皇上和老百姓都把地震看作是不吉利的征兆, 认为是鬼神造成的。张衡却不信神邪,他对记录下来的地震现象经过细心的 考察和试验,发明了一个能测出地震的仪器,叫做"地动仪"。 地动仪是用青铜制造的,形状像一个酒坛, 四围铸着八条龙,龙头伸向八个方向。每条龙的 嘴里含着一颗小铜球,龙头下面,蹲了一只张着 大嘴的蛤蟆。哪个方向发生了地震,朝着那个方 向的龙嘴就会自动张开来,把铜球吐出。铜球掉 在蛤蟆的嘴里,发出响亮的声音,就告诉人们那 边发生地震啦。 公元138年2月的一天,地动仪正对着西方 的龙嘴突然张开来,吐出了铜球,这是报告西部 发生了地震呀。可是那天洛阳一点地震的迹象也 没有,更没有听说附近有什么发生了地震。于是朝庭上下都议论纷纷,说张衡的地动仪是骗人的玩意儿。过了没几天,有人骑着快马来向朝廷报告,离洛阳一千多里的金城、陇西一带发生了大地震,连山都有崩塌下来的。大伙儿这才真正的信服了。 张衡在科学上的创造发明是伟大的,这是由于他从小就爱科学,勤奋地学习钻研和不懈地观察实验,而且能把书本知识和实践经验结合起来,通过自己刻苦研究、创造才获得的。

公务员面试:2014国家公务员考试面试热点权威预测:张衡地动仪事件

2014国家公务员考试面试热点权威预测:张衡地动仪事件 【背景链接】 近日,张衡发明的“地动仪”却成了“众矢之的”。专栏作家陶短房在微博上称,我们现在看到的做工精巧的地动仪,其实并非张衡所造,而是新中国成立后,根据《后汉书》的文字记载仿造的,仿造后的地动仪只是件精巧的摆设, 对地震其实毫无感知,真正的地动仪早已消失将近2000年。 【热点指导】 考生应该从以下几个方面来应对这个热点: 第一,今人对待历史之谜应坚持科学的态度; 第二,面对质疑,政府应做好引导工作; 第三,面对重大的科学难题,今人应该具备科学精神。 【思路点拨】 1、张衡的地动仪是否有效,可能将会成为永久的谜。中国灿烂的五千年文明中,有着无数令人折服的发明。但由于年代久远,发明多有失传,今人要复原这些 发明,往往乏术。 2、“地动仪仿造”告诉我们,仅仅依赖于古人的自豪感是靠不住的,也是可怜的。正因为如此,应正视“笑话式自豪感”背后的浅薄和短视。通过对“地动仪仿造”成笑话的观察可知,简单地把自豪感建立于古代的发明创造上是不可 靠的,也是一种浅薄。从本质上说,未尝不是缺乏自信的表现,是要了“面子”丢了“里子”。而之所以认为这是短视,则是因为随着时代的发展,我们已经 不需要这种建立在盲目崇拜基础之上的自豪感,如果还怀念于祖宗,仅仅表明 我们还没有走出自恋的泥淖。 3、由于诸多因素的影响,我们可以对历史的记载发出质疑。但是我们质疑的态 度要科学,不能把历史一棍子打死,也不能奉之为神明。要本着探索、求真、 扬弃的原则,对待古人创造的文明。

4、作为政府而言,应该及时出台切实可行的制度,对学术进行规范,创建积极、健康、阳光的科学研究氛围,使科学研究走上“百花齐放百家争鸣”的康庄大道。(中公教育研究与辅导专家杨国平)