微生物实验指导说课讲解

实验一微生物培养基的配制和灭菌

培养基是将微生物生长繁殖所需要的各种营养物质,用人工方法配制而成的各种营养基质。它具有微生物正常生活所需的各种养料和适宜的环境条件:(1)适当组分和比例的营养物质;(2)适宜的pH值;(3)合适的渗透压;(4)保持无菌状态。所以培养基是培养微生物所必需的最主要材料。培养基的配制是微生物工作者的主要技术操作之一。

一、实验目的与耍求:

1.了解培养基的配制原理和方法,掌握其配制过程。

2.了解几种灭菌方法,掌握干热灭菌法和加压蒸汽灭菌法的原理及其使用方法。

3.熟悉分离、培养微生物前的有关准备工作及操作方法。

二、实验原理与材料:

(一) 培养基的种类

根据培养基的组成成分,可将培养基分为三类:合成培养基:由各种纯化学物质按一定比例配制而成。

半合成培养基:由一部分纯化学物质和另一部分天然物质配制而成。

天然培养基:利用天然来源的有机物配制而成的。

从培养基的物理状态来分:

液体培养基:不加凝固剂。

固体培养基:在液体培养基中加2%左右的凝固剂。

半固体培养基:在液体培养基中加入0.2%一0.5%凝固剂。

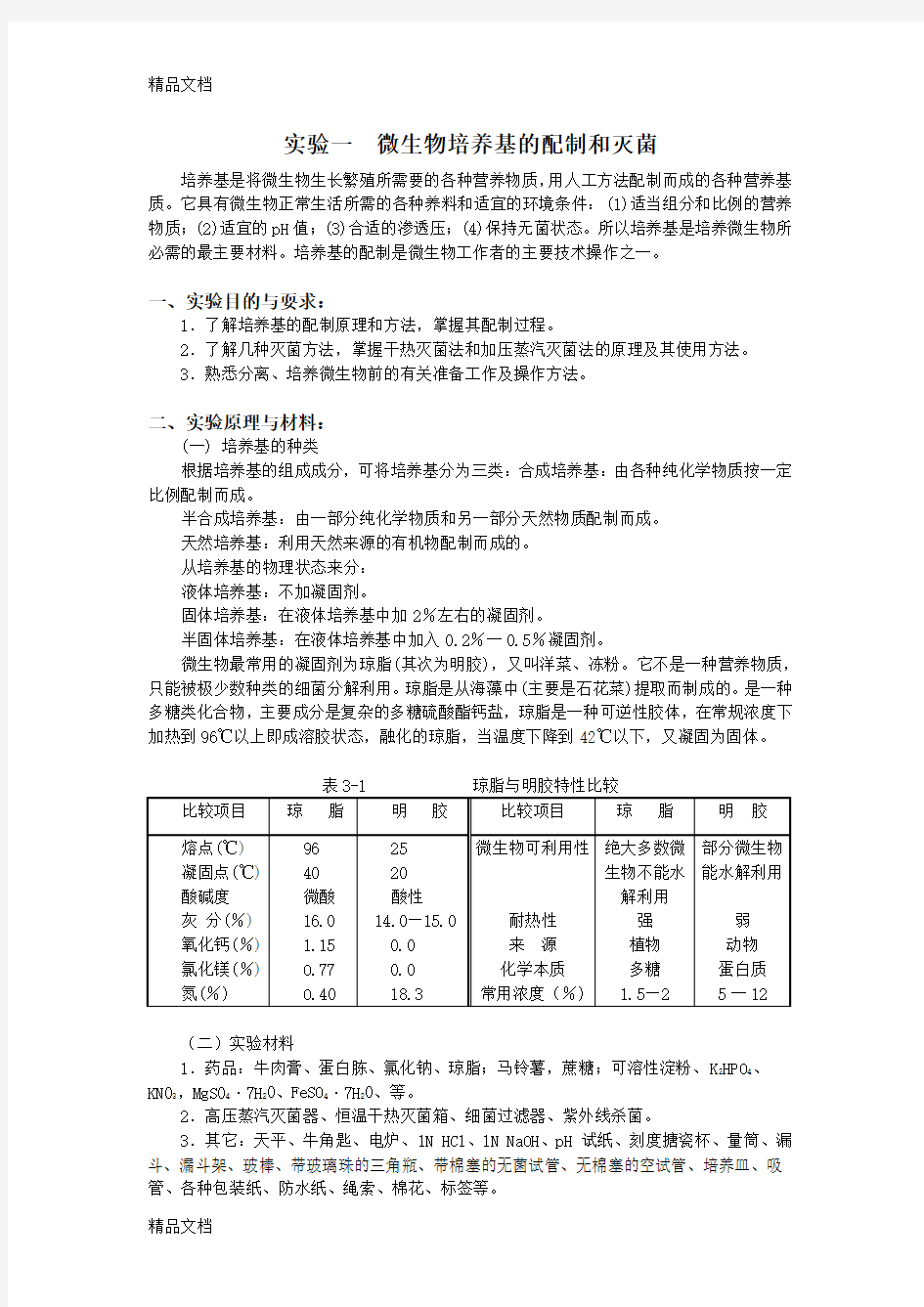

微生物最常用的凝固剂为琼脂(其次为明胶),又叫洋菜、冻粉。它不是一种营养物质,只能被极少数种类的细菌分解利用。琼脂是从海藻中(主要是石花菜)提取而制成的。是一种多糖类化合物,主要成分是复杂的多糖硫酸酯钙盐,琼脂是一种可逆性胶体,在常规浓度下加热到96℃以上即成溶胶状态,融化的琼脂,当温度下降到42℃以下,又凝固为固体。

表3-1 琼脂与明胶特性比较

(二)实验材料

1.药品:牛肉膏、蛋白胨、氯化钠、琼脂;马铃薯,蔗糖;可溶性淀粉、K2HPO4、

KN03,MgS04·7H20、FeSO4·7H20、等。

2.高压蒸汽灭菌器、恒温干热灭菌箱、细菌过滤器、紫外线杀菌。

3.其它:天平、牛角匙、电炉、1N HCl、1N NaOH、pH试纸、刻度搪瓷杯、量筒、漏斗、漏斗架、玻棒、带玻璃珠的三角瓶、带棉塞的无菌试管、无棉塞的空试管、培养皿、吸管、各种包装纸、防水纸、绳索、棉花、标签等。

三、实验方法与步骤:

(一)、培养基的配置

1.培养基的配制常用方法和步骤:

(1)称量:按照培养基配方,正确称取各种原料放于搪瓷杯中。

(2)溶化:在搪瓷杯中加入所需水量(根据实验需要加入蒸馏水或自来水),用玻棒搅匀,加热溶解。

(3)调pH值(调pH也可以在加琼脂后再调),用1N NaOH或1N HCl调pH,用pH试纸对照。

(4)加琼脂熔化,在琼脂熔化过程中,需不断搅拌,并控制火力不要使培养基溢出或烧焦,待完全熔化后,补足所失水分,一般数量少,时间短不必补水。

(5)分装:在漏斗架上分装。根据不同的需要进行分装,一般制斜面的装量为管高的五分之一。

特别注意不要使培养基粘污在管(瓶)口上以免浸湿棉塞,引起污染。

(6)包扎成捆、挂上标签。培养基分装好后,塞上棉塞,用防水纸包扎成捆,挂上所配培养基名称的标签。

(7)灭菌备用。灭菌后如需制成斜面的,应在下磅后取出,摆成斜面,(见图3一1)。培养基经灭菌后,必须放在37℃恒温培养箱中培养24小时,如确无菌生长,方可使用。

2.三种培养基的配方及配制

(1).牛肉膏蛋白胨琼脂培养基(用于分离和培养细菌,是一种天然培养基)。

配方:牛肉膏 3克

蛋白胨 5克

氯化钠 3克

琼脂 20克

自来水 1000毫升

pH 7.2~7.4

灭菌 15磅/英寸2,30分钟。

本实验将原配方配成各种浓缩液。各种浓度如下:30%牛肉膏、50%蛋白胨,30%氯化钠。以配制200毫升培养基为例:

吸取30%牛肉膏2毫升,50%蛋白胨2毫升,30%氯化钠2毫升,加入有刻度的搪瓷烧杯中,然后用自来水补足到200毫升。用玻捧搅匀,在电炉上稍加热,调pH至7.4,加琼脂4克,加热熔化,用玻棒不断搅拌,至琼脂完全溶解为止,趁热在漏斗架上装试管,(见图3—2)。装带有棉塞的无菌试管,装置五分之一的试管高度共12支,作斜面培养基。用铝壳试管帽的各装10毫升,约试管高度的二分之一以上,用作分离时倒平板用。

分装完毕,以12支为一捆,用防水纸包扎成捆,(图3—3)挂上标签,灭菌备用。

(2).马铃薯(或豆芽汁)蔗糖(或葡萄糖)琼脂培养基。(用于分离和培养真菌之用,是一种半合成培养基)。

配方:去皮马铃薯(或鲜豆芽) 200克

蔗糖(或葡萄糖) 20克

自来水 1000毫升

琼脂 20克

pH 自然

灭菌:(含蔗糖)15磅/英寸2 30分钟。

(含葡萄糖)10磅/英寸220分钟。

制备方法:配制200毫升培养基。

取去皮马铃薯40克,切成小块,放入无刻度的搪瓷杯中,加水200毫升,置电炉上加热,煮沸十分钟,用四层纱布过滤至具刻度的搪瓷杯中,滤液加水补足至200毫升,然后加蔗糖4克,加琼脂4克,加热熔化,并用玻棒不断搅拌,直至琼脂完全熔化,分装试管,下面一系例步骤同配细菌培养基相同。

(3)淀粉琼脂培养基(高氏一号Gause’S1),用于分离和培养放线菌之用,是一种合成培养基。

配方:可溶性淀粉 20.O克

KN03 1.0克

K2HP04 O.5克

MgS04·7H20 O.5克

NaCl O.5克

FeS04·7H20, O.01克

琼脂 20克

自来水 1000毫升

灭菌:15磅/英寸2,30分钟。

制备方法:配制200毫升培养基

吸取配方液:1% KN03 20毫升;l% K2HP04 lO毫升;l% MgSO4·7H2O lO毫升;l%NaCl 10毫升;1%FeSO4·7H2O O.2毫升,加水补足至200毫升,置电炉上加热。用另一只搪瓷杯称取可溶性淀粉4克,从200毫升中取出少量加入淀粉中,用玻棒调成糊状,待液体沸腾后,将淀粉糊洗入培养液中,搅匀,取下调pH至7.4,加琼脂4克,加热至琼脂完全熔化为止,趁热分装试管,下面一系例步骤同于配制细菌培养基的操作方法。

(4).无菌水的制备:

无菌水,为下一次微生物分离实验中所需用的材料。

100毫升三角瓶(装有玻璃珠),装自来水45毫升,试管中装9毫升自来水,塞上棉塞,包扎、灭菌备用。三角瓶和试管须预先塞好棉塞,并经干热灭菌。

(二)分离培养微生物常用器皿的准备

1.清洗一些玻璃仪器:如三角瓶,试管,培养皿、吸管等。

2.棉塞的制作:装培养基和分离培养需用的部分玻璃器皿,需加棉花塞。棉塞的作用为过滤空气,使试管内外空气可以流通,但外界空气中杂菌不能进入,避免污染。试管、三角瓶都要做棉塞。吸管上部也要塞入棉花,在管口约l~2毫米处,用解剖针塞入少许棉花,(约1—1.5厘米长),以防止细菌吸入口中,并避免将口中细菌吹入管内。棉花要塞得松紧适宜。吹时以能通气但不使棉花滑下为准。

教师示范做试管棉塞,同学每人做5支试管棉塞。棉塞要求不紧不松,两头光滑,试管棉塞的长度约3厘米左右。塞入试管内部分约占2/3,头部稍大约占l/3左右,见图3—4。

1 2 3 4 5 .

图3-4 棉塞的要求条件

1.正确的式样

2.管内部太短,管外太松

3.管外太小

4.整个棉塞过松

5. 管内部太紧,管外太松

3.包装培养皿和吸管等。为了使培养皿、吸管,三角玻棒等洗净,干热灭菌后,不让表面暴露,以保证无菌状态,为此干热灭菌前先用旧报纸包装妥当(见示范),每组同学包培养皿6只(一包)。

吸管的包装,将塞好棉花的吸管尖端,放在4~5厘米宽的长纸条的一端,约成45o角,折叠纸条,包住吸管尖部,用左手握住移液管身,右手将移液管压紧,在桌面上向前搓转,以螺旋式包扎起来。上端剩余纸条,折叠打结,准备灭菌。见图3—5。

(三)培养基和玻璃器材的灭菌方法

灭菌的方法,通常可以分为四大类:(1)加热灭菌:包括直接灼烧灭菌、干热灭菌、加压蒸汽灭菌、间歇灭菌和煮沸消毒;(2)过滤去菌;(3)射线灭菌和消毒;(4)化学药剂灭菌和消毒。在本实验中,以介绍与培养基和玻璃器材灭菌有关的部份灭菌方法。

1.干热灭菌法(即热空气灭菌法):

干热灭菌—般是利用电热烘箱作为干热灭菌器。前面所包装好的玻璃器皿,如带棉塞的

三角瓶,试管、包装好的吸管、培养皿等 ,放入电热烘箱中。 打开烘箱顶部的通气孔,接上电源加热,使箱内空气的温度达到160℃一170℃,关闭通气孔,使箱内的温度保持在160℃左右,并维持1.5—2小时。时间一到,切断电源。待温度

下降至60一70℃以下,方可打开箱门取灭菌物品,否则骤冷后易使箱内玻璃仪器破损。

2.加压蒸汽灭菌法

利用高压灭菌器,使水的沸点在密闭的灭菌器内随压力升高而增高(见表3—2),来提高蒸汽的温度和灭菌的效率。

蛋白质含水量(%) 凝固温度(℃) 50 25 18 6 O 56 74—80 80—90 145 160一170

表3-2 加压蒸汽灭菌器压力数与蒸汽温度间的关系

在同一温度下,湿热的杀菌效率比干热大,因为微生物细胞蛋白质在湿热情况下,易于凝固,(见表6—2)。同时湿热的穿透力强,当水蒸汽与被灭菌的物品相接触后,便放出汽化潜热,逐步提高被灭菌物品的温度,直至与水蒸汽的温度相等,达到平衡为止,从而提高灭菌效率。

手提式高压灭菌锅灭菌的操作步骤如下:

(1)在灭菌器内加入一定量的水(有的灭菌器内加水至止水线)。将用防水纸包扎好的灭菌物品如:培养基、无菌水等,放进灭菌器内。

(2)接通电源,进行加热。

(3)当压力到达5磅/英寸2时,打开放气阀,使锅内的空气和水蒸汽一同排出,直至压力表的压力恢复到零,然后关闭排气阀,继续加热。

(4)当压力表上的压力到达15磅/英寸2(即1.05公斤/平方厘米)时,此时灭菌器内的温度达到121℃,维持30分钟不变。对热不稳定的培养基灭菌时,应适当降低压力,延长时间。

(5)灭菌时间一到,切断电源,待压力下降至零时,才能打开排气孔,然后打开灭菌器盖,取出物品。

如果灭菌后的固体培养基要做成斜面,需趁热放置。还需检查培养基灭菌是否彻底。

3.间歇灭菌法:

常采用阿诺(Arnold)氏灭菌器和柯赫(Koch)氏灭菌器或蒸笼灭菌,常压条件下,蒸汽温度不超过100度。在没有高压灭菌器设备的情况下或不宜加压灭菌的物品,可采用此法灭菌。

做法是:待灭菌物品放在灭菌器或蒸笼里,每天蒸煮一次,每次煮沸一小时,连续三天重复进行。在每两次蒸煮之间,将物品(指培养基)放在37℃恒温条件下培养过夜,这样可以使每次蒸煮后未杀死残留的芽孢萌发成营养体,以使下一次蒸煮时杀灭。

4.过滤除菌法:

一些不能加热灭菌的液体物质(如维生素、血清),可以用过滤除菌法,一般用细菌过滤器进行除菌。(教师示范)

细菌过滤器中的过滤板常用陶瓷、硅藻土或石棉等做成,过滤板孔眼很小,细菌不能通去。因此,过滤后的液体就除去了细菌。在进行过滤除菌前,整个细菌过滤器和接受液体的器皿,必须包装妥当进行加压蒸汽灭菌后方可使用。

5.紫外线灭菌:

波长2600一2800 A(A=1/10nm)之间的紫外线有很强的杀菌能力,一般紫外灯管能产生2537A的紫外光,杀死力强而稳定,但穿透力弱,一般只适宜物体表面、空气灭菌。例如接种室、培养室、手术室、药厂包装室等空气灭菌。一般30瓦灯管,9立方米空间,距地面2米,每次打开紫外线照射半小时,就使室内空气灭菌。若照射紫外线时,先喷洒石碳酸等化学消毒剂,可增强灭菌效果。

在进行微生物接种和分离等操作时,常须用紫外线来杀灭接种室(箱)空气、台面等处的微生物。(参观示范)

紫外线虽有较强的杀菌力,但穿透力弱,即使一薄层玻璃或水层就能将大部分紫外线滤除,因此只适用于空气及表面杀菌。

表3—4 常用化学抑茵剂和杀毒剂

紫外线对眼粘膜及视神经有损伤作用,对皮肤有刺激作用,所以不能直接在紫外线灯开启下工作。

6.化学药剂消毒灭菌:

微生物实验室中常用的化学杀菌剂有升汞、甲醛、高锰酸钾、酒精、碘酒、龙胆紫、石炭酸、漂白粉、新洁尔灭、煤酚皂溶液,它们有的是杀菌剂,有的是抑菌剂。具体见表6—4。

四、实验注意事项

1.使用高压蒸汽锅时应加充足水分,以免蒸干。锅内的冷空气要排尽,否则压力虽达要求,而温度未达到要求,灭菌不完全。

2.每次使用干热灭菌箱时,要灭菌的玻璃器皿,必须完全干燥,以免引起玻璃的破裂。

调节温度不能高于180℃,否则会使棉花、纸张烤焦。灭菌后,需等温度下降到l 60℃

以下,才能打开箱门,否则易使玻璃因骤冷而破裂。凡橡皮塞或橡皮管不能用干热

灭菌,因高温会使橡皮破坏。

3.在使用过滤器前应检查过滤器有无裂隙及漏气,滤器用后应立即清洗。

五、实验记录

六、实验数据处理

七、思考题

1.配制培养基为什么要调节pH值?

2.培养基中加琼脂的作用是什么? 配固体培养基加琼脂后加热溶化时要注意那些问题?

3.为什么牛肉汁蛋白胨培养基不加矿物盐类?

4.配制培养基要注意哪些问题?可否用橡皮塞、木塞来代替棉花塞?

5.干热灭菌、高压蒸汽灭菌和间歇灭菌应用的的场合有何不同?

6.如何检查培养基灭菌是否彻底?

I.环境中的微生物

因为微生物是肉眼看不见的,所以初学微生物学的学生常不知道外界环境和所有与外界接触的身体各部位均有微生物的存在。实际上它们广泛分布于室内外的空气、水和土壤中,桌、椅和板凳的表面,衣服以及身体的皮肤、粘膜(例如鼻腔、口腔、喉头等的粘膜)等处,因此,可以说微生物是无缝不钻,无孔不入的。在学生第一次进入微生物学实验室时,建立起“微生物无所不在”这一概念是特别重要的,因为这样才能体会到无菌技术和环境卫生的必要性,才能防止外界微生物对培养物的污染,才能防止病原性细菌或病毒通过手或衣服进入人体而引起传染。

从周围环境和体表各部取样生长出来的微生物,虽然大多数属正常菌群,但当进入破损的皮肤或传入口内或眼睛等处也会引起传染,这一方面是因为通过培养,微生物的量大;另一方面,有些微生物在一定的部位是非致病菌,但当条件改变时也可能致病(称为条件致病菌),因此必须详细阅读操作步骤和听从指导者的说明,特别是用过的棉签和工作完毕后的培养物等均要放在指定的容器内,接种环不仅在用前必须烧灼灭菌,而且用后也应立即烧灼。这是整个微生物学实验课程和今后进行微生物学实验时均需注意的。

下面的实验就是从实验室空气、实验台、门的旋扭(或把手)和人的头发、皮肤、洗手前后的手指和鼻腔粘膜等处取样,接种于琼脂平板上,经培养1—2天后,观察并比较不同来源的微生物生长的数量和类型。

高中数学选修2-3知识点讲课稿

高中数学选修2-3知 识点

111--++=?+=m n m n m n m m m n m n mA A C A A A 高中数学 选修2-3知识点 第一章 计数原理 1、分类加法计数原理:做一件事情,完成它有N 类办法,在第一类办法中有M 1种不同的方法,在第二类办法中有M 2种不同的方法,……,在第N 类办法中有M N 种不同的方法,那么完成这件事情共有M 1+M 2+……+M N 种不同的方法。 2、分步乘法计数原理:做一件事,完成它需要分成N 个步骤,做第一 步有m1种不同的方法,做第二步有M 2不同的方法,……,做第N 步有M N 不同的方法.那么完成这件事共有 N=M 1M 2...M N 种不同的方法。 3、排列:从n 个不同的元素中任取m(m ≤n )个元素,按照一定顺序...... 排成一列,叫做从n 个不同元素中取出m 个元素的一个排列 4、排列数:从n 个不同元素中取出m (m≤n )个元素排成一列,称为从n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列. 从n 个不同元素中取出m 个元素的一个排列数,用符号m n A 表示。 ),,()!(!)1()1(N m n n m m n n m n n n A m ∈≤-= +--=Λ 5、公式: , 11--=m n m n nA A 6、组合:从n 个不同的元素中任取m (m ≤n )个元素并成一组,叫做从n 个不同元素中取出m 个元素的一个组合。 7、公式:)!(!!!)1()1(m n m n C m m n n n A A C m n m m m n m n -=+--==Λ )!(!!!)1()1(m n m n C m m n n n A A C m n m m m n m n -=+--==Λ ; m n n m n C C -= m n m n m n C C C 1 1+-=+

微生物实验报告

微生物实验报告

实习报告 实习名称食品微生物检验实习 系别生物与化学工程系 年级专业12级食品科学与工程专业学生姓名某某某 指导老师王老师、黄老师、李老师 X X 学校

2015 年1 月13日

1、实习时间、地点和实习单位 2、实习目的 通过食品微生物检验实习,掌握培养基的配制、包扎及灭菌;正确采集样品并对样 品进行稀释、滴加、培养;菌落观察、鉴定与计数;数据处理、分析等方面内容,并结 合生产和科研技术的发展,开设较高的综合性实验为主,运用综合的实验方、实验手段 对我们的知识、能力、素质形成综合的培养。为我们今后从事各种与食品相关的工作打 下基础。 3、实习过程概述 3.1参加认识实习动员大会 2014年11月8日上午由黄大川、王瑶琼2位老师召开了微生物实习动员大会。会 上,老师们说明了实习目的、内容、时间、地点,着重强调了此次实习的自主性和和注 意事项,另外还应遵守实验室的规章制度,保持高度的安全意识。 3.2实习内容 一、腐乳中细菌含量的检测 1、实验材料和设备 1ml移液管 5支,1000ml、500ml、100ml的烧杯各1、1、2个,250ml锥形瓶 3个, 100ml量筒1个,研钵1个,滴定管1支,试管5支,试管架1个,玻璃棒1根,培养皿 12 个,涂布器1个,洗耳球1个,酒精灯1盏,电磁炉1个,天平1台,药匙1个,pH试纸, 标签纸1张,纱布、棉花、线、报纸若干,高压蒸汽灭菌锅,恒温培养箱,超净工作台。 2、牛肉膏蛋白胨培养基的配制 配方:牛肉膏3g 蛋白胨10g NaCl 5g 琼脂15—20g 水1000ml pH 7.4—7.6 步骤:称量→溶化→调pH→过滤→分装→加塞→包扎→灭菌→倒平皿→接种→培

专题二课题1:微生物的实验室培养说课稿

《一次性筷子与可循环餐筷表面微生物的分离与计数》说课文稿一.选材及背景介绍 本课题选自人教版《生物技术实践》模块,专题二课题1:微生物的实验室培养。 生活中微生物无处不在,我们所使用的物品不可避免地也会携带着肉眼不可见的微生物,这些微生物的存在增加了我们对食品安全问题的担忧。随着人们生活水平的提高,外出就餐的频率日益增加,就餐过程中餐具及食品卫生是我们一直关注的热点。如果餐具中的微生物如大肠杆菌超标,可能引发就餐者急性腹泻或其他疾病。在完成了选修一专题二《课题1 微生物的实验室培养》的学习后,学生们提出了微生物实验生活化的设想。筛选热点问题后,我们拟定题目:《一次性筷子与可循环餐筷表面微生物的分离与计数》。实验通过对一次性筷子与可循环餐筷表面微生物的分离与计数,对一次性筷子和可循环使用餐筷的微生物数量有一定的了解,为以后外出就餐中筷子的选择提供参考。既完成了教学规定的内容,又培养了学生“理性思维”和“科学探究”能力,同时让学生学会关注生活、增强学生的环保意识,一举三得。 二.教学分析 1.新课程标准解读 内容标准: ①阐明“发酵工程中灭菌是获得纯净微生物培养物的前提”。 ②阐明无菌技术是在操作过程中,保持无菌物品与无菌区域不被微生物污染的技术。 ③概述稀释涂布平板法和显微镜计数法是测定微生物数量的常用方法。 教学提示:通过配制培养基、灭菌、接种和培养等实验操作获得菌落,使学生理解上述“内容标准”要求的基本内容,并获得知识,掌握微生物操作的基本技能。 2.教材分析 “微生物的实验室培养”是研究和应用微生物的前提,其基本操作技术是生物科学、农学、食品科学、医学等领域最基本的实验技术,也是高中生必须掌握的实验操作技术。

微生物实验指导书

实验一普通光学显微镜的使用及其对微生物一般形态的观察 一、实验目的 1.了解普通光学显微镜的构造及其各部分的作用。 2.掌握普通光学显微镜的正确使用和维护方法。 3.通过低倍镜、高倍镜观察藻类、酵母培养液和新鲜活性污泥中微生物的一般形态。 二、实验原理 普通光学显微镜由机械部分和光学部分组成。 图1-1 双目生物显微镜 1.机械部分: (1)镜筒:位于镜臂上端的空心圆筒,是光线的通道。镜筒的上端可插入目镜,下面与转换器相连。 (2)转换器:位于镜筒下端,是一个可以旋转的圆盘。有3~4个孔,用于安装不同放大倍数的物镜。 (3)载物台:载物台是放置标本的方块平台,中央有透光孔,载物台上面有玻片夹持器,侧面有移动手轮,可纵向和横向移动标本。 (4)调焦手轮:包括粗调手轮和微调手轮,可使载物台上下升降,调节物镜和标本之间的距离。 2.光学部分: (1)目镜:放在镜筒上,配有10倍(10×)、16倍(16×)两种。 (2)物镜:装在转换器的孔上,有低倍镜(4、10)、高倍镜(40)和油镜(100),是显微镜中最主要的部分。各种镜头上都刻有放大倍数和数值孔径(A N )及所要求盖玻片厚度等主要参数。物镜的性能由数值孔径决定,并且还依赖于物镜的分辨率。 (3)聚光器:由聚光镜和孔径光阑组成。聚光镜的作用是把光线聚集在标本上,增强照明度。孔径光阑是用来调节对比度的,使物镜和聚光器的数值孔径相符合。当孔径光阑开启到物镜出瞳的70~80%时,就可以得到足够对比度的良好图象。如果开得太大,超过物镜的数值孔径,就会产生光斑;如果开得太小,则分辨率下降,降低物像的清晰度。 (4)电光源:在显微镜的下部,提供观察标本时所用光源。

微生物学实验指导

实验一光学显微镜的使用及微生物形态的观察、 大小的测定和计数 一、实验目的 1、掌握光学显微镜的结构、原理,学习显微镜的操作方法和保养 2、观察细菌、真菌、原生动物的标本装片,学会绘制生物图 3、掌握使用测微尺测量微生物大小的方法 4、了解血球计数板的结构,掌握使用和计算方法 二、实验器材 1、显微镜 2、微生物标本装片 3、目、物镜测微尺 4、血球计数板 5、酵母菌液或霉菌孢子液 6、载波片、盖波片、烧杯、滴管、擦镜纸、香柏油、二甲苯等 三、显微镜的构造、原理及使用方法 1、构造 现代普通光学显微镜利用目镜和物镜两组透镜系统来放大成像,故又常被称为复式显微镜,由机械装置和光学系统两大部分组成。机械装置包括镜筒、转换器、载物台、镜臂、镜座、调节器;光学系统包括目镜、物镜、聚光器、电光源。显微镜的总放大倍数为目镜和物镜的放大倍数的乘积。 2、操作 在目镜保持不变的情况下,使用不同放大倍数的物镜所能达到的分辨率及放大率都是不同的。一般情况下,特别是初学者,进行显微观察时应遵循从低倍镜到高倍镜再到油镜的观察程序,因为低倍数物镜视野相对大,易发现目标及确定检查的位置。 四、微生物大小的测量原理和方法 微生物细胞的大小是微生物重要的形态特征之一,由于菌体很小,只能在显微镜下来测量。用于测量微生物细胞大小的工具有目镜测微尺和物镜测微尺。 1、目镜测微尺(图1-1)是一块圆形玻片,在玻片中央把5mm长度刻成50等分,或把10mm长度刻成100等分。测量时,将其放在接目镜中的隔板上(此处正好与物镜放大的中 --

-- 间像重叠)来测量经显微镜放大后的细胞物象。由于不同目镜、物镜组合的放大倍数不相同,目镜测微尺每格实际表示的长度也不一样,因此目镜测微尺测量微生物大小时须先用物镜测微尺校正,以求出在一定放大倍数下,目镜测微尺每小格所代表的相对长度。 2、物镜测微尺(图1-2)是中央部分刻有精确等分线的载 玻片,一般将lmm 等分为100格,每格长l0μm (即0.0lmm), 是专门用来校正目镜测微尺的。校正时,将物镜测微尺放在载 物台上,由于物镜测微尺与细胞标本是处于同一位置,都要经 过物镜和目镜的两次放大成象进入视野,即物镜测微尺随着显 微镜总放大倍数的放大而放大,因此从物镜测微尺上得到的读数就是细胞的真实大小,所以用物镜测微尺的已知长度在一定放大倍数下校正目镜测微尺,即可求出目镜测微尺每格所代表的长度,然后移去物镜测微尺,换上待测标本片,用校正好的目镜测微尺在同样放大倍数下测量微生物大小。 3、目镜测微尺的校正 把目镜的上透镜旋下,将目镜测微尺的刻度朝下轻轻地装入目镜的隔板上,把物镜测微尺置于载物台上,刻度朝上。先用低倍镜观察,对准焦距,视野中看清物镜测微尺的刻度后,转动目镜,使目镜测微尺与物镜测微尺的刻度平行,移动推动器,使两尺重叠,再使两尺的“0”刻度完全重合,定位后,仔细寻找两尺第二个完全重合的刻度(图1-3),计数两重合刻度之间目镜测微尺的格数和物镜测微尺的格数。因为物镜测微尺的刻度每格长l0μm,所以由下列公式可以算出目镜测微尺每格所代表的长度。 例如目镜测微尺5小格正好与物镜测微尺5小格重叠,已知物镜测微尺每小格为l0μm ,则目镜测微尺上每小格长度为=5×10μm/5=10μm 用同法分别校正在高倍镜下和油镜下目镜测微尺每小格所代表的长度。 由于不同显微镜及附件的放大倍数不同,因此校正目镜测微尺必须针对特定的显微镜和附件(特定的物镜、目镜、镜筒长度)进行,而且只能在特定的情况下重复使用,当更换不同放大倍数的目镜或物镜时,必须重新校正目镜测微尺每一格所代表的长度。 4、细胞大小的测定 移去物镜测微尺,换上待测菌体的装片,先在低倍镜下找到目的物,然后在高倍镜下用目镜测微尺来测量菌体的长,宽各占几格(不足一格的部分估计到小数点后一位数)。测出的格数乘上目镜测微尺每格的校正值,即等于该菌的长和宽。 结果计算: 长μm=平均格数×校正值 宽μm=平均格数×校正值 大小表示: 宽μm ×长μm 五、微生物细胞数量的测定原理和方法 1、血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有4条槽而构成3个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各有一个计数区(图1-4),计数区 图1-1 目镜测微尺 图1-2 物镜测微尺 图1-3 目、物镜测微尺的校正 图1-4 血球计数板

《独立性检验的基本思想及其初步应用》说课稿

《独立性检验的基本思想及其初步应用》说课稿 各位专家、老师,大家好。我叫***,来自***中学,今天我说课的内容是《独立性检验的基本思想及 其初步应用》。 根据新课标的理念,对于本节课,我将以教什么,怎样教,为什么这样教为思路,从教材分析、学情 分析、目标分析、教法设计、教学过程、教学反思这六个方面来阐述我对本节课的构思。 一、教材分析 本节课是人教A版选修2-3第三章第二节第一课时,通过对典型案例的探究,了解独立性检验的基本 思想、方法及其初步应用。 学生学习了利用回归分析研究两个变量间的相关关系,本节课利用独立性检验进一步分析两个分类变 量之间是否有关系,是高中数学知识中体现统计思想的重要内容。 学生是教学的主体,只有了解学情,才能有效的进行课堂教学。 二、学情分析 知识上:学生已经学习过统计、变量回归分析等知识,这为本节课的学习提供了知识基础。 能力方面:学生具备了一定的认知、分析、归纳能力;能够进行小组活动。 学生缺少深入探究问题的方法;运算能力和语言表达能力有待提高。 针对这个问题,课堂上我通过适时引导学生探究,鼓励学生积极展示来解决。 三、目标分析 根据新课标对本节课的教学要求以及本节课教学内容特点,结合学情,我制定以下教学目标: 知识与技能:通过对典型案例的探究,了解独立性检验的基本思想,会对两个分类变量进行独立性检 验,明确独立性检验的基本步骤,并能解决实际问题。 过程与方法:通过设置问题,引导学生自主发现、合作探究、归纳展示、质疑对抗,使学生成为课堂 主体。 情感、态度与价值观:通过本节课学习,让学生体会统计方法在决策中的作用;合作探究的学习过程,使学生感受发现、探索的乐趣及成功展示的成就感,培养学生学习数学知识的积极态度。 基于以上分析,我确立本节课的: 教学重点:了解独立性检验的基本思想及实施步骤。 教学难点:独立性检验的基本思想;随机变量K2的含义。 为了突出重点、突破难点,在教法和学法上我是这样设计的: 四、教法设计 结合本节课的教学内容和学生的认知水平,在教法上:我坚持以学生为主体,教师为主导的原则,采 用“合作探究”的教学模式。通过精心设置问题,以问题为驱动,引导学生积极探究;组织学生分组讨 论,适时指导评价;点评学生展示成果,归纳总结。 在学法上:我以培养学生的探究能力为出发点,着眼于知识的形成和发展,注重学生的学习体验,把 学习过程分成四个步骤,由浅入深、循序渐进。 结合教法、学法,在教学上我将用八个环节来达成我的教学目标。 五、教学过程 1、情境引入,提出问题 我首先让学生观看视频: 提出问题1:“你认为吸烟与患肺癌有关系吗?”怎样用数学知识说明呢? 这样从实际问题抽象出数学问题,既激发了学生的求知欲,也为顺利实施本节课的教学目标打下了良 好的基础. 2、阅读教材,探究新知 在兴趣的引领和问题的驱动下,学生认真阅读教材,学习新知。我利用多媒体展示各种图片,更加形 象地说明分类变量的不同取值。明确指出,对于分类变量重点探究的是“两个分类变量之间是否有关系”。 “我们经常说吸烟容易得肺癌,是不是吸烟一定得肺癌呢?”(不一定) 我接着问:吸烟是否对患肺癌有影响呢?(有) 1

《微生物在生物圈中的作用》说课稿

第1节微生物在生物圈中的作用 一、教材分析 (1)教材内容、地位 《微生物在生物圈中的作用》是北师大版八年级生物上册第18章“生物圈中的微生物”中第1节的内容,本节内容包括3个方面:1.微生物的特点;2.微生物的种类;3.微生物的生活。 在初中生物学阶段,本节内容是学生了解微生物的第一课,在课程标准中虽没有独立的体现,却与今后授课的内容有着密切联系,特别对十大主题中的《生物技术》,有一种奠基的作用。 (2)教学目标 知识目标: 1.简述什么是微生物,列举常见微生物的类型; 2.概述微生物的生活及其在生物圈中的作用; 3.发现我们身边的微生物。 能力目标: 通过学生的课外探究活动和收集相关的资料,培养学生的探究能力和团队协作的精神、收集和处理信息的能力;通过让学生课堂发言,提高学生语言表达和信息交流、归纳总结的能力。 情感目标: 增强学生对社会事件的关注,学会辩证地分析事情、看待问题。 (3)教学重点、难点 教学重点: 1.微生物及其种类; 2.微生物的代谢类型、繁殖特点; 3.微生物在生物圈中的作用。 教学难点: 1.发现我们身边的微生物; 2.微生物的代谢方式及其在生物圈中的作用。 二、学情分析

八年级的学生对微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。而本节知识涉及的几乎都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定的难度。抽象的理解有困难,但是形象的理解相对则比较容易。因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的基础上,可以纠正、加强他们的认识。对于教材中安排的探究性活动,平时学生虽然有一定的理论基础,但是缺少足够的实践,虽然有探究的积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的帮助和引导。 三、教学准备 制作相关多媒体课件;提前准备分发实验材料;提前布置探究性活动。四、教法学法 教法: 本节课结合多媒体直观教学(特别是图片),通过问题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,小组合作交流探究活动结论,体现教师的引导作用和学生的学习主体地位。 学法: 小组合作:上课之前学生按事先分组,进行探究活动 课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。 小组交流,学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。 自主学习:课后学生收集相关材料,完成“假如地球上没有微生”活动,培养收集和处理信息的能力。 五、教学程序 1.情境导入,激发动机(预计耗时5分钟) 以情境图片、文章开篇,联系生活实际,展示部分生活中比较常见、常接触的微生物现象。简要介绍、讨论这些微生物现象,让学生对微生物有一整体的了解。以问题串的方式,充分调动学生已有的生活经验、经历,激发学习的兴趣,引入教学主题。 2.归纳小结,直击主题(预计耗时10分钟) 通过学生讨论,教师小结,引导学生归纳出“什么是微生物”,即生物圈中,个体微小、结构简单的低等生物。提示学生三个关于微生物的要点,突出重点。

独立性检验说课稿完整版

独立性检验说课稿标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

独立性检验说课稿 河北省滦县第一中学高三数学备课组都基华 这一节说课内容是人教版选修1-2第一章的第二节,下面我主要从以下几方面来表述: 一、教材分析 二、学生情况分析 三、教学目标分析 四、教学方法与教学手段 五、学法指导 六、教学过程 七、板书设计。 一、教材分析 1、教材的地位和作用 这一节的教学为选修1-2第一章第二节,是新课标新增的内容,课题趣味性较强,充分体现了数学在实际生活中的应用,对于提高学生的学习兴趣有较大作用。 教学重点、难点 重点:独立性检验的基本方法及初步应用

难点:把握独立性检验的基本思想并体会初步应用 二、学生情况分析 在必修三的课程中,学生已经学习了最基本获取样本数据的方法,从样本数据中提取信息的方法,通过本节学习了解独立性检验思想在解决实际问题中的作用,激发学习兴趣,将数学知识应用于实际生活。 三、教学目标分析 知识目标: (1)通过对典型案例的研究,了解独立性检验的基本思想; (2)掌握独立性检验的基本方法及初步应用。 能力目标: (1)通过对案例的分析,提高学生分析、解决实际问题的能力; (2)培养通过收集数据,并依据独立性检验的原理作出合理推断的良好习惯。 情感目标: (1)在自主探究与讨论交流过程中,培养学生的合作意识和创新精神; (2)充分体现数学的趣味性,提高学生学习兴趣。 四、教学方法与教学手段

1、教学方法:引导发现法、探索讨论法等 引导发现法能充分调动学生的积极性和主动性; 探索讨论法 (1)有利于学生对知识进行主动建构; (2)有利于突出重点、突破难点。 2、教学手段:利用多媒体教学手段等。 五、学法指导 基于本节教学内容比较容易理解,学生基础一般,对于学习方法重点指导:(1)如何列2×2列联表; (2)为什么需要引入卡方统计量; (3)正确表述研究结果; 六、教学过程 大概分为以下几个阶段:创设情境,引入新课;教师引导,学生讨论;方法巩固,发现问题;抽象概括;巩固训练;本课小结;研究性学习。 1、创设情境,引入新课

微生物学实验报告

2012级制药专业 工业微生物学实验报告 姓名: 刘甜甜学号: 2012304090 班级: 制药12-2班指导老师:王健 日期:2014.6.11

一、实验目的 1、抑制或杀死微生物的一些物理、化学及生物的因素抑菌、杀菌的原理。 2、掌握物理、化学及生物的因素抑菌、杀菌的试验方法。 3、了解细菌的形态特征、染色特点。 4、了解细菌在普通培养基、选择培养基、血平板上的菌落特征。 5、掌握细菌分离划线培养的方法。 6、掌握细菌的初步生化反应。 7、掌握细菌密集划线法,掌握细菌K-B药敏纸片法。 二、实验内容 1 细菌Gram’s stain染色,镜检,观察记录细菌形态和特色特征 1.1 实验原理:染色原理:G+菌与Gˉ菌细胞壁不同,G+菌比Gˉ菌细胞内核糖核酸镁盐含量高,G+菌比Gˉ等电点低。 1.2 实验步骤: 1.2.1.制片:○1涂片:取半滴生理盐水置一洁净玻片上,以无菌操作技术自平板上去菌落少许,与生理盐水混匀,均匀涂布约1cm2大小,自然干燥; ②固定:取含菌膜的玻片与酒精灯火焰上来回三次,使菌膜牢固附于玻片表面; 1.2.2染色:①初染:取结晶紫一到两滴覆盖于菌膜表面,轻微摇动,维持30〃~40〃,细流水冲洗,切勿直接冲洗涂片区域; ②媒染:取卢氏碘液1~2滴覆盖菌膜表面,轻微摇动,维持30〃~40〃,用上法细流水冲洗; ③脱色:取95%酒精2~3滴于菌膜表面,轻微摇动,局部接近无色即可, 用上法细流水冲洗; ④复染:取1:10稀释石炭酸复红覆盖涂片区域,轻微摇动,用上法细流水冲洗; ⑤吸水纸初步吸干玻片水分,然后自然干燥; 1.2.3 镜检:于涂片区域加半滴香波油,油镜(100倍目镜)下。 图1:Gram’s stain(1000×)图2:染色试验 三、分离培养 1实验原理:四区划线法是把混杂着在一起的微生物或同一微生物群体的不同细胞用接种环在平板培养基表面通过分区划线稀释而得到较多独立分布的单个细胞,经培养繁殖后生成个菌落。有时这些单菌落并非由单个细胞繁殖而来,故必须反复分离多次才能得到纯种。其原理是微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离的目的。

微生物工程实验指导

微生物工程实验指导 适用生物技术专业 食品与生物工程学院 2008.1 实验一 发酵实验用玻璃器皿灭菌前的包扎方法 一、目的:学习发酵实验用玻璃器皿在灭菌前的包扎工作,并了解灭菌后的使用方法。 二、原理:为保持发酵实验用玻璃器皿灭菌后的无菌状态,需要对

它们灭菌前进行包扎,这些工作看起来简单,但如操作不当或不按操作规程去做,则会影响实验结果,甚至会导致实验的失败。 三、材料和设备 5ml吸管30只,9cm培养皿 10套,120*12mm试管 120只,250ml三角瓶30个,脱脂棉0.5斤,天然棉0.5斤,8层纱布30块,线绳。 四、方法 1、洗涤 1 新器皿应用2﹪盐酸浸泡数小时再洗涤。 2 琼脂块不能倒入下水道。 3 含菌培养基一般先煮再洗。 4 洗涤后玻璃器皿上水应均匀湿润而无条纹和水珠。 2、包扎 ① 平皿的包扎:10个一包。前9个方向一致,最后一个反放,用 纸卷成卷,也可放在特制铁桶中灭菌。 ② 吸管的包扎:在吸管尾部塞入少许脱脂棉,脱脂棉长约1cm, 距管口约0.5cm,以防止在使用时造成污染。脱脂棉松紧适当, 多余的棉花可用火焰烧掉。每支吸管用约6cm宽纸条,吸管头部 包衬双层纸,以30-45o卷起,吸管尾部用剩余纸条打成一结, 防止散开,标上容量。使用时,从吸管中间凝断包扎纸带,抽出 吸管。 ③ 试管的包扎:用天然棉做成棉塞,紧贴管臂,松紧适宜,棉 塞要实,2/3塞进管口。也可用硅胶塞。十只一把,外加牛皮 纸,扎好。脱脂棉易吸水,可能造成染菌。 ④三角摇瓶的包扎:用8层纱布(大小适宜),塞入瓶口2/3,瓶 外部分揪成一团,再用一层牛皮纸或两层报纸把纱布遮严(以免 打湿),包扎,用绳子系成活扣。使用时,去掉包扎纸,拿去纱 布,接种后,将纱布塞进瓶口,纱布四角拉下,用绳子系成活 扣。 五、作业 体会这样做有哪些好处?

高中数学 独立性检验和回归直线复习课说课稿 新人教A版选修2-3

独立性检验和回归直线 一、教材分析和处理 1.本节内容在教材中的地位和作用 本节是新课标人教版高中数学课本选修2-3第三章《统计案例》中P79-P91的内容,是在学习了用样本估记总体、线性回归等基本知识的基础上,进一步讨论线性回归方法及其应用,并初步了解独立性检验的基本思想,认识统计方法在决策中的作用。本节内容在近几年的高考试题中是屡见不鲜的,如2020年陕西选9,湖南选4,安徽解20等等,因而是高考中的热点之一。 2.教学目标 知识目标:(1)理解线性回归分析方法及应用; (2)理解独立性检验的基本思想及应用。 能力目标:(3)培养学生分析问题、解决问题的能力;相互探讨、合作交流、共同提高、团结协作的能力。 3.学情分析 这节课是在学生对回归分析、独立性检验的基本思想有了初步的了解,对课本基础概念有了感性认识的基础上进行巩固加深的。要想深刻理解,灵活运用,需要进行全面复习。根据《新课标》的要求,以学生为主体,充分调动学生在课堂上的积极性,运用多媒体,加大直观性和容量,提高学习效率。 二、教法 本课教法以启发式教学法和合作探究法为主,因为在教学中要突出学生的主体地位,培养学生的自主意识和合作意识为根本,整个过程师生互动,学生为主体,教师为主导,共同参与;教师启发、引导、巡查、点拔,充分调动学生的积极性,教学过程采用多媒体展示、多黑板演示,多学生讲解,将教师提供的习题分组完成,重点强化,难点突破,营造活跃的课堂气氛,使课堂成为学生展示的舞台,成功表现自我;各小组成员分工协作,积极动手实践,学习热情高涨,合作探究意识明显增强,打造高效课堂。 三、学法 新课程理念是“以学生的发展为核心”,在学习过程中始终让他们自主学习,成为学习的主人,将全班学生分成六个小组各自下达学习任务,既明确分工,又互相合作;完成任务,积

发酵工程实验报告集

生物技术大实验 实验报告集 班级生物技术1212学号 1220212206 姓名宋扬 使用时间2015.12.14至2015.12.19 组别一 苏州科技学院化学与生物工程学院

实验室学生守则 一、严格遵守实验室各项规章制度和管理措施,服从教师及实验技术人员 的指导。 二、严格按照实验要求,做好实验预习,实验之前5分钟进入实验室,及时、 准确地完成实验任务,实事求是地完成实验报告,杜绝弄虚作假。 三、严格执行操作规定,爱护仪器设备及工具。凡不按教师的指导擅自操 作引起仪器、设备损坏者,应予赔偿。 四、爱护实验室公共财物,节约水电、材料和试剂。未经允许不得随便挪 动非实验需用的其他仪器,不得随便拆装仪器或将仪器、工具带至室 外。 五、持实验室的严肃安静,不得大声喧哗、嘻闹,严禁在实验室内抽烟和 吃东西。 六、严防事故,确保实验室安全,发现异常情况,应及时向有关教师和管 理人员报告。 七、每次实验结束后,主动整理好仪器设备,归还所借器材,关闭电源、 水源,按指导老师的要求做好实验结束工作及室内外的清洁卫生工作,经指导老师许可后,方可离开。 苏州科技学院化学与生物工程学院

实验报告

菌体量随着时间增加而增长,而辅酶Q10 含量也随着菌体量的增长而变大。后期因为菌体量的减少,也开始降低。下罐。 还原糖浓度(柱状图) 还原糖浓度不断下降,在24小时开始每隔一段时间补充葡萄糖,使葡萄糖含量维持在 一开始溶氧在100%,随着菌体生长发酵,开始下降,控制在30%左右,随着菌体增加,降为 粘,影响氧气传递。 前期消耗氮源,产氨,pH上升,随着菌体生长繁殖,消耗碳源,产酸, 源,使pH维持在6.8左右。当pH过低时,通过补加氨水,使pH维持稳定。

五年级下科学说课稿寻找微生物_大象

大象版科学《寻找微生物》说课稿 说教材: 《寻找微生物》是大象版科学五下教材《形形色色的微生物》单元的第一课。本单元属于综合探究活动单元,本课是这一单元的起始课,旨在通过“食物品尝会”这一活动的导入,引起学生对餐桌上多见到的食物的观察与思考,从而发现问题,进行大胆猜想与假设,再通过对搜集的资料进行阅读、整理、筛选,来验证猜想。最后,得出结论,并交流总结微生物的相关知识,从而对微生物及其与人类的关系有一个整体的认识与了解,为后两节课认识微生物的益处与危害奠定基础。 本课的教学对象是五年级学生,通过两年半的科学课的学习,学生经历了一些较为统统的科学探究活动。已经具备了观察、提问、猜想与自主研究的能力,能够在教师的引导下进行自主探究。同时。本单元涉及的科学知识——微生物对于人的感官来说,多数是看不见也摸不着的,比较抽象,但微生物又与我们的生活息息相关,从这方面来说,更能激发学生的求知欲和好奇心,使学生在课堂上动起来,活跃起来。 说教学目标: 根据上述对教材的简单剖析和对学生的分析,本课的教学目标确定为: 1.能积极提出问题,大胆猜想与假设。在教师指导下,学会搜集资料、验证猜想的方法。 2.意识到重视实验和证据是一种优良的科学态度。 3.知道什么是微生物,以及微生物与人类的关系。 说材料: 教师准备:白萝卜、酸萝卜、白豆腐、霉豆腐、生面团。一次性碗。 多媒体辅助教学课件。 学生准备:面包、一次性筷子(每人一份)

搜集微生物相关知识的资料。 说教学过程: 1.创设情境,激趣导入。 导入部分我充任一个学校餐厅的美食顾问,调查学生都喜欢哪些食物。科学教师被聘为顾问,学校为的是让伙食更加营养丰盛,科学合理,这一情境的设计隐藏着学科学就是为了用科学,为了更好地用科学知识来改善我们的生活的意思。在导入中,让学生说出自己喜欢的食物,目的是让学生明白这些食物多数是用蒸、煮、烤、炸、煎的常用方法制作的,搂着再推出一种特制食物让学生品尝,留有悬念,勾起学生品尝的欲望。 2.品尝讨论,发现问题。 “食品品尝会”虽然是本课的导入,出示的食物有的学生可能经常吃,但学生大凡没有注意思考与观察我们吃的是不是科学,所以品尝这一看似简单的环节是能否达到教学目标的关键。此环节的重点是让学生学会小组合作学习,要有秩序地品尝,要在品尝的同时仔细认真地观察与思考,体会食物加工前后的一些变化。学生在对比品尝后,就会从中发现问题。 3.提出问题,猜想假设。 学生通过品尝,发现食物加工前和加工后在味道、颜色、浓度等方面有很大的变化,纷纷提出感兴趣的问题。有的想了解酸奶的制作过程,有的想知道腌制泡菜时为什么总要用肚大口小的坛子,有的想了解为什么豆腐制成后会变的咸咸的,软软的,也就是“是什么改变了它们的品质和味道”这一问题,我让学生把各自提出的问题存入“问题银行”,课后可以对自己特别感兴趣的进行研究。五年级的同学已经能提出有价值的科学问题,但怎样选择适合各自研究的问题开展研究,仍是一个较难掌握的问题。所以。我在课堂上引导学生对“是什么改变了这些食物的品质和味道”这一问题,组织学生猜想,展开探究。究竟学生猜想的是否正确并不关键,只要学生敢于大胆猜想,我就给予鼓励,这是培养学生独立见解的前提。 4.搜集资料,验证猜想。

独立性检验基本思想及其初步应用说课稿

《独立性检验的基本思想及其初步应用》 教学设计说明 一、教学内容与内容解析 1.内容: 独立性检验的基本思想及实施步骤 2.内容解析: 本节课是人教A版(选修)2—3第三章第二单元第二课时的内容.在本课之前,学生已经学习过事件的相互独立性、正态分布及回归分析的基本思想及初步应用。本节课利用独立性检验进一步分析两个分类变量之间是否有关系,是高中数学知识中体现统计思想的重要课节。 在本节课的教学中,要把重点放在独立性检验的统计学原理上,理解独立性检验的基本思想,明确独立性检验的基本步骤。在独立性检验中,通过典型案例的研究,介绍了独立性检验的基本思想、方法和初步应用。独立性检验的基本思想和反证法类似,它们都是假设结论不成立,反证法是在假设结论不成立基础上推出矛盾从而证得结论成立,而独立性检验是在假设结论不成立基础上推出有利于结论成立的小概率事件发生,于是认为结论在很大程度上是成立的。因为小概率事件在一次试验中通常是不会发生的,所以有利于结论成立的小概率事件的发生为否定假设提供了有力的证据。 学习独立性检验的目的是“通过典型案例介绍独立性检验的基本思想、方法及其初步应用,使学生认识统计方法在决策中的作用”。

这是因为,随着现代信息技术飞速发展,信息传播速度快,人们每天都会接触到影响我们生活的统计方面信息,所以具备一些统计知识已经成为现代人应具备的一种数学素养。 教学重点:理解独立性检验的基本思想及实施步骤. 二、教学目标与目标解析 1.目标: ①知识与技能目标 通过生活中典型案例的探究,理解独立性检验的基本思想,明确独立性检验的基本步骤,会对两个分类变量进行独立性检验,并能利用独立性检验的基本思想来解决实际问题。 ②过程与方法目标 通过探究“吸烟与患肺癌是否有关系”引出独立性检验的问题,借助样本数据的列联表分析独立性检验的实施步骤。利用课下预习已经由数据直观判断出吸烟与患肺癌可能有关系,这一直觉来自于观测数据,即样本。问题是这种来自于样本的印象能够在多大程度上代表总体。这节课就是为了解决这个问题,在学生亲身体验感受的基础上,提高学生的数据分析能力。 ③情感态度价值观目标

《观察水中的微生物》说课稿(全国实验说课大赛获奖案例)

《观察水中的微生物》说课稿 尊敬的各位专家上午好。今天,我说课的题目是《观察水中的微生物》。 说教材: 观察微生物在各类版本的科学教材中都有涉及,其实验器材都是显微镜,显微镜虽然是一种比较专业的观察类仪器,但目前很多农村学校还没有配备齐全,很多孩子没有条件进行实验。而且,就本实验条件来讲,受一些不稳定因素的影响,用显微镜在课堂上直接观察的效果并不明显。那么,有没有可能借助生活中常见的物件,用一种既充满趣味又简单直观的方法让所有孩子们可以进行观察呢?带着这样的思考我将实验器材创新地改为易于购买的激光笔,加上辅助器材注射器,实践证明,这种改良后的方法实验现象清晰,观察效果明显,而且操作简单,不受实验场地限制。 本方法适用于小学科学各版本教材,(PPT出示)人教版科学四年级上册第二单元第四课《肉眼看不见的生物》、教科版科学六年级下册第一单元《微小世界》、湘教版科学五年级下册第三单元《显微镜下的世界》、苏教版科学六年级上册第一单元第一课《水滴中的生物》等等。 说学情: 中高年级的孩子已经具备一定的动手操作能力,有了一些生活经验,对事物的现象也可以进行描述分析。对科学充满了好奇心和求知

欲。 下面我将从这五个方面进行说课。(ppt出示实验教学目标、实验内容设计、实验方法设计、教学过程设计、教学反思与自我评价) 一、实验教学目标 1.知识目标: 了解微生物是个体微小、分布极广的生命体; 2.技能目标: 通过正确使用激光笔改进实验观察方法,对微生物进行观察,并尝试借助这样创新实验方法学会同步对比观察。 3.拓展目标: (1)不仅要让孩子们简单观察、了解微生物,还要对放大镜功能进行拓展应用,将前课放大镜的成像特点、光的折射、和本课微观世界三者结合起来,既跳出教材又紧密联系生活。 (2)树立环保意识。 实验重难点: 1.让孩子们观察到不同水质中微生物的分布特点。 2.克服图像不稳定、画面不清晰、感受不直接,难以达到理想的观察效果的问题。 3、了解激光与水滴之间是如何作用,达成对微生物的观察。 事实上,通过我的实验改良,本实验的重难点完全得到了解决,我将在后面说课内容中详细叙述。 二、实验内容设计

微生物及生物工程实验室工作指南.

微生物及生物工程实验室工作指南 Working Instructions for the Laboratories of Microbiology and Bioengineering 实验室危险品 Dangers in Laboratory 在实验室中工作有很多危险,首先是由于工作者需要接触危险的化学制剂或溶剂,包括:For the working in the laboratory there are many dangers. In one point because of working with dangerous chemicals or solutions, which are: ●易爆炸物质 Explosive (E) ●强氧化性物质 Oxidising (O) ●腐蚀性物质 Corrosive (C) ●放射性或强放射性物质 Flammable (F) or highly flammable (F+) 易挥发,易燃或极易燃的物质即使在低浓度也容易爆炸或燃烧 V olatile, inflammable or highly inflammable substances are also at low concentrations very explosive or deflagrative. 危险品还包括: Dangerous substances also can be: ●有害健康的物质,有毒物质,毒性极强物质 Harmful to health (Xn), toxic (T) or very toxic(T+) ●刺激性物质 Irritant (Xi) ●致癌物质,影响生育能力的物质以及可能引起基因突变的物质,或在特定条件下危害健 康 Carcinogenic, dangerous for fertility, mutatic for genotype or in an other case cronically harmful. 当这些物质泄漏后,它们可能 When the substance will be released in the environment, they can be: ●污染环境 Dangerous for the environment (N) 对于任何接触危险品的操作,必须遵守如下规定: For every activity with dangerous substances you have to observe this rules:

苏教版高中数学选修(1-2)-1.2教学建议:独立性检验和回归直线

独立性检验和回归直线 ——复习课说课稿 一、教材分析和处理 1.本节内容在教材中的地位和作用 本节是高中数学课本选修1-2第三章《统计案例》中的内容,是在学习了用样本估记总体、线性回归等基本知识的基础上,进一步讨论线性回归方法及其应用,并初步了解独立性检验的基本思想,认识统计方法在决策中的作用。本节内容在近几年的高考试题中是屡见不鲜的,如2011年陕西选9,湖南选4,安徽解20等等,因而是高考中的热点之一。 2.教学目标 知识目标:(1)理解线性回归分析方法及应用; (2)理解独立性检验的基本思想及应用。 能力目标:(3)培养学生分析问题、解决问题的能力;相互探讨、合作交流、共同提高、团结协作的能力。 3.学情分析 这节课是在学生对回归分析、独立性检验的基本思想有了初步的了解,对课本基础概念有了感性认识的基础上进行巩固加深的。要想深刻理解,灵活运用,需要进行全面复习。根据《新课标》的要求,以学生为主体,充分调动学生在课堂上的积极性,运用多媒体,加大直观性和容量,提高学习效率。 二、教法 本课教法以启发式教学法和合作探究法为主,因为在教学中要突出学生的主体地位,培养学生的自主意识和合作意识为根本,整个过程师生互动,学生为主体,教师为主导,共同参与;教师启发、引导、巡查、点拔,充分调动学生的积极性,教学过程采用多媒体展示、多黑板演示,多学生讲解,将教师提供的习题分组完成,重点强化,难点突破,营造活跃的课堂气氛,使课堂成为学生展示的舞台,成功表现自我;各小组成员分工协作,积极动手实践,学习热情高涨,合作探究意识明显增强,打造高效课堂。 三、学法 新课程理念是“以学生的发展为核心”,在学习过程中始终让他们自主学习,成为

环境工程微生物学实验答案

1.使用油镜时,为什么要先用低倍镜观察 油镜指的是为了减少高倍镜的折光,在物镜和玻片之间滴上松节油等。所以油镜其实就是给高倍镜物镜和玻片之间加油。而所有高倍镜之前都先要用低倍镜观察,是因为低倍镜下好找目标。低倍镜放大10倍,高倍镜放大40倍,油镜放大100倍,先用低倍镜、高倍镜,既便于找到目标,又方便调焦距。 要使显微镜视野明亮,除采用光源外,还可以采取哪些措施? 加大聚光器光圈,同样设置下低倍物镜比高倍物镜视野亮 把材料切薄一点透光较好 使用滤光片,增加反差和清晰度。 向上调节聚光器。 2.怎样区别活性污泥中的几种固着型纤毛虫 大多数情况下,会遇到钟虫、柄纤毛虫、累枝虫等。三种虫形态均类似钟的形状,钟虫每个都是独立的,相互之间没有连接;柄纤毛虫类似钟虫,量很大,只是在根部汇聚在一根柄上,可以理解成一根柄上分出很多个钟虫;而累枝虫就像是树,一根柄上分出很多个柄,然后很多个柄上又分出很多个“钟虫”。 用压滴法制作标本片时注意什么问题 4.涂片为什么要固定,固定时应注意什么问题 如果不固定的话你进行染色后水洗去多余染料的同时会将菌体一并冲走 注意的就是不要弄死细胞咯!不知道你用什么方法,如果是用火,那就是不要烧死它们,用载玻片背面靠近火源,过两次就好。Over 一般我都是用酒精灯的外焰烤的但是要注意温度。温度过高挥出现变形细胞。温度已载玻片接触手背,手背不觉得烫为宜。加热只水分蒸发完全后,再在酒精灯外焰上通过两到三次,就成了。 革兰氏染色法中若只做1~4步,不用番红染液复染,能否分辨出革兰氏染色结果?为 什么?

革兰氏染色在微生物学中有何实践意义? 细菌大多可以按照革兰氏法划分,在杀菌方面自然管用, 还有实验方面, 比方说,实验需要G阳性细菌作为研究材料,如果最后需要杀死细菌获取什么代谢产物,已知是G 阳性细菌,那就有目的地杀除了,摒除了盲目手段。 6.培养基是根据什么原理配制成的?肉膏蛋白胨琼脂培养基中的不同成分各起什么作用 是按照微生物生长的营养需求及其相互比例配制的。牛肉膏和蛋白胨提供微生物生长所需的蛋白质、核酸和维生素、无机盐(微量元素),琼脂只为培养基提供半固体的支撑结构,不提供微生物生长的营养。 有时,也根据所培养的微生物的特殊需要配制培养基,如特别提供某种营养素,或专门缺乏某种营养素,使微生物得以鉴别、分离。 配制培养基的基本步骤有哪些?应注意什么问题 按配方计算培养基中各种成分的用量→称量,(一般动作要迅速一些,因为其中可能有些成分容易吸潮)→溶化(将称好的各种成分溶解在水中,如果是固体培养基,需要使用凝固剂,如琼脂等,熔化时,注意搅拌,防止糊底)→调pH→灭菌(高压蒸汽灭菌)→倒平板 分离活性污泥为什么要稀释? 答:活性污泥中的微生物种类繁杂,数量庞大。如果不经稀释就直接做分离培养,则培 养基上的菌落会因为数量过多而互相连结,分不清楚了,就达不到分离目的。 用一根无菌移液管接种几种浓度的水样时,应从那个浓度开始,为什么? 答:应该从低浓度开始。从低浓度开始到高浓度是不会改变高浓度水样的浓度,如果从 高浓度开始则会影响低浓度水样 要使斜面的线条致密,清晰,接种时应注意哪几点? 不要在已划线的地方重复划线,不要太用力划破培养基

微生物学实验指导(10.10)

实验一显微镜的使用及细菌的革兰氏染色 一、实验目的和内容 (一)实验目的 1. 复习显微镜低倍镜和高倍镜的使用技术,了解油浸系物镜的基本原理,掌握油镜的使用方法。 2. 初步掌握细菌涂片方法及革兰氏染色的步骤 (二)实验内容 1.学习油浸系物镜的使用方法。 2.制作细菌染色装片。 3.进行革兰氏染色法操作。 4.用油镜观察大肠杆菌和苏云金杆菌染色装片。 二、实验原理 (一)油镜的基本原理 普通光学显微镜包括低倍物镜、高倍物镜和油镜3种物镜。油镜是一种高倍放大的物镜,一般都刻有放大倍数,如95×、100×等。油镜头上常刻有OI(Oil,Immersion)或HI(Homogeneous immersion)字样,有的还刻有一圈红线或黑线标记,而且油镜的镜身较高倍镜和低倍镜为长。在低倍物镜、高倍物镜和油镜3种物镜中,油镜的放大倍数和数值孔径(numberal aperture)最大,而工作距离最短(图3-1)。 图1-1 显微镜物镜参数图 显微镜的分辨率是指显微镜能分辨出物体两点间最小距离(D)的能力。D值愈小表明分辨率愈高。D值与光线的波长(λ)成正比,与物镜的数值孔径(NA)成反比.

从上式可看出,缩短光波长和增大数值孔径都可提高分辨率。数值孔径指光线投射到物镜上的最大角度(称镜口角,α)的一半正弦与介质折射率(n)的乘积。影响数值孔径大小的因数,一是镜口角,二是介质的折射率。 当镜与装片之间的介质为空气时,由于空气(n=1.0)与玻璃(n=1.52)的折射率不同,光线会发生折射,不仅使进入物镜的光线减少,降低了视野的照明度,而且会减少镜口角。当以香柏油(n=1.515)为介质时,由于它的折射率与玻璃相近,光线经过载玻片后可直接通过香柏油进入物镜而不发生折射,不仅增加了视野的照明废,更重要的是通过增加数值孔径提高分辨率,因而可以使物像明亮清晰。 (二)革兰氏染色 革兰氏染色法是1884年由丹麦病理学家Christain Gram创立的,是细菌学中最重要的鉴别染色法,其原理是利用细菌的细胞壁组成成分和结构的不同。