肌张力Ashworth

上海体育学院运动康复中心

上体伤骨科医院康复医学科

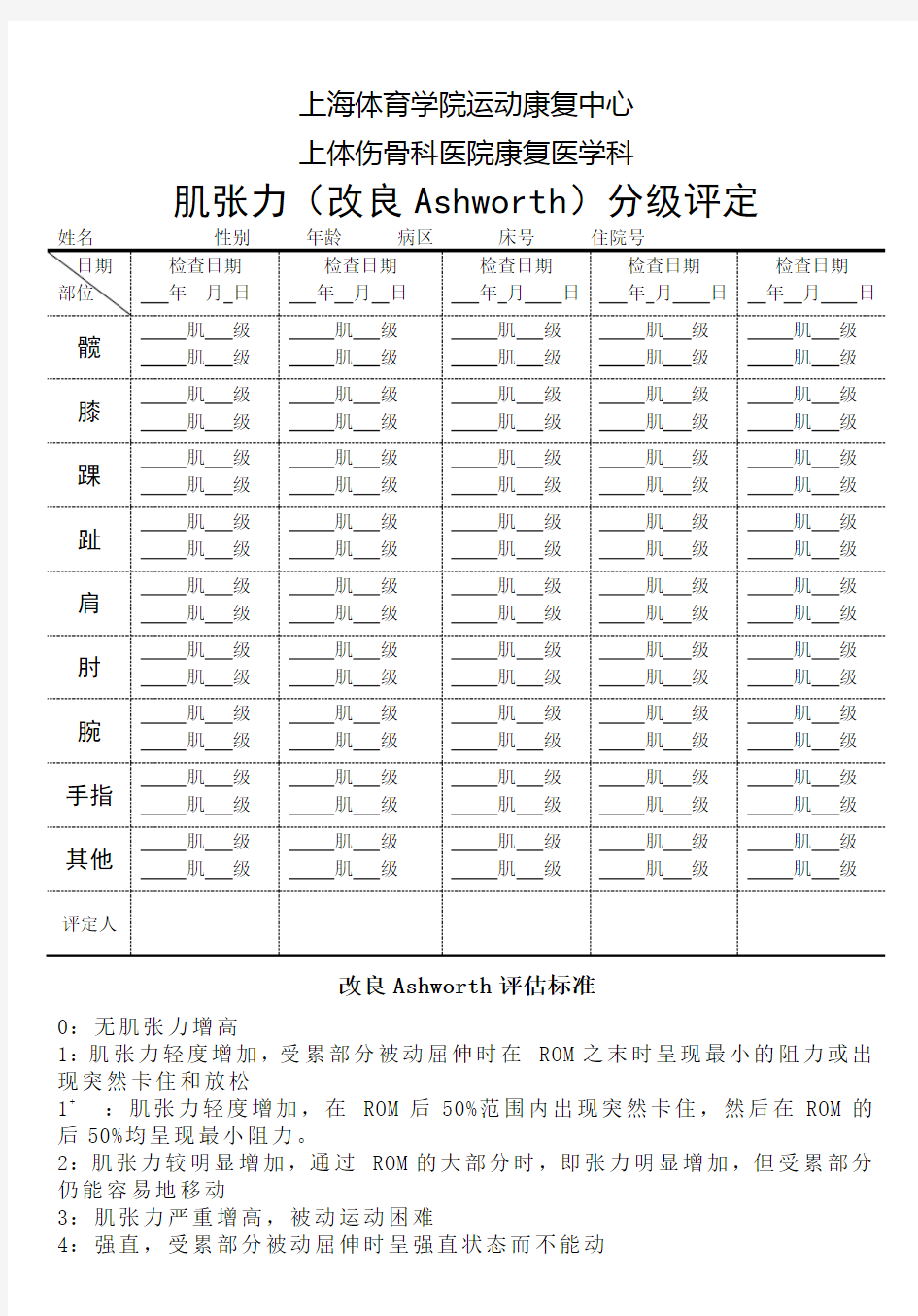

肌张力(改良Ashworth)分级评定

髋肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

膝肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

踝肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

趾肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肩肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肘肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

腕肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

手指肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

其他肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

肌级

评定人

改良Ashworth评估标准

0:无肌张力增高

1:肌张力轻度增加,受累部分被动屈伸时在ROM之末时呈现最小的阻力或出现突然卡住和放松

1+:肌张力轻度增加,在ROM后50%范围内出现突然卡住,然后在ROM的后50%均呈现最小阻力。

2:肌张力较明显增加,通过ROM的大部分时,即张力明显增加,但受累部分仍能容易地移动

3:肌张力严重增高,被动运动困难

4:强直,受累部分被动屈伸时呈强直状态而不能动

肌张力病变鉴别

肌张力 简单地说就是肌细胞相互牵引产生的力量。肌肉静止松弛状态下的紧张度称为肌张力。肌张力是维持身体各种姿势以及正常运动的基础,并表现为多种形式。如人在静卧休息时,身体各部肌肉所具有的张力称静止性肌张力。躯体站立时,虽不见肌肉显著收缩,但躯体前后肌肉亦保持一定张力,以维持站立姿势和身体稳定,称为姿势性肌张力。肌肉在运动过程中的张力,称为运动性肌张力,是保证肌肉运动连续、平滑(无颤抖、抽搐、痉挛)的重要因素。 肌张力muscle tension 主要症状下肢伸直,内收交叉,呈剪刀状 主要病因中枢神经系统构造异常,脑代谢和构造异常 多发群体儿童,新生儿 1基本概述 肌张力的产生与维持是一种复杂的反射活动,其反射弧叫做“r-袢“,包括r-袢的传入部分(肌张力反射的感受器是神经肌梭和神经腱梭)和r-袢的传出部分(脊髓前角细胞及脑干运动性神经核内的a运动神经元,支配梭外肌、r运动神经元发出Ar纤维到达并支配梭内肌)。其反射弧任何部位的病变均可引起肌张力改变。 2分级 被动活动(PROM)肌张力分级标准 Ⅰ轻度在PROM的后1/4时候,即肌肉处于最长位置时出现阻力. Ⅱ中度在PROM的1/2是出现阻力. Ⅲ重度在PROM的前1/4,即肌肉处于最短位置时出现阻力. 改良的Ashworth分级标准 0级 正常肌张力. 1级肌张力略微增加:受累部分被动屈伸时,在关节活动范围之末时呈现最小的阻力,或出现突然卡住和突然释放. 1+级肌张力轻度增加:在关节活动后50%范围内出现突然卡住,然后在关节活动范围后50%均呈现最小阻力. 2级肌张力较明显地增加:通过关节活动范围的大部分时,肌张力均较明显地增加,但受累部分仍能较容易地被移动. 3级肌张力严重增加:被动活动困难. 4级僵直:受累部分被动屈伸时呈现僵直状态,不能活动. 3病因和机理 各种肌病、重症肌无力、末梢神经病、神经根炎或小脑损害等出现肌张力减低,脊髓传导本体感受的神经纤维阻断时也可使肌张力下降。小儿急性偏瘫时在瘫痪早期可有肌张力低下,数日或数周后出现肌张力增高,腱反射增强。家族性周期性麻痹、狭倒症、癫痫失张力性发作出现阵发性或间隙性肌张低下。锥体系疾病出现肌张力增高。锥体外系、底节病变肌张力可降低或增高,有时表现为齿轮样肌张力增高。去大脑强直时肌张力明显增高,四肢强直,下肢伸直位,上肢屈曲头向后背。 4临床表现 肌张力减低 肌肉松弛时被活动肌体所遇到的阻力减退,肌内缺乏膨胀的肌腹和正常的韧性而松弛。

肌张力高判断方法

肌张力高判断方法:3个月以前,把宝宝放在床上,双手上举要接触到床,往外打开也要接触到床,双手胸前交叉,要手肘相碰。把宝宝的脚向外打,看能打开多少度,90度以内,肌张力高严重,120度以下90度以上,肌张力高轻微。把宝宝的双脚捏住往上提,屁屁不能离开床面,看腿能抬多高(抬时腿是直的不能弯),110度以上正常。握住宝宝脚腕,轻轻向上推脚,使脚面尽量靠近小腿。如推不动或抵抗强烈,显示肌张力高。3个月以后,除以上情况,把宝宝放在床上,捏住双手把拉坐起,如果头还往后仰就显示肌张力高。4个多月的婴儿站在大人腿上时会跳跃,肌张力高婴儿只会直直地站着,且用脚趾使劲的陷进大人肉里。俯卧不能抬头。 如自己判断疑似肌张力高最好去医院儿科或康复科做全面检查。如有必要(特别是出生时脑部缺氧婴儿),做脑部核磁共振检查,看看脑部是否异常。 宝宝肌张力高危害大,轻的导致肌肉生长不均匀,重的导致走路姿势异常,如内八字或X腿,甚至撅屁股走路。所以,肌张力异常的应早发现早干预早治疗。通常宝宝3个月应能体检发现,4个月以内的治疗成为早期干预,一般治疗效果好,好转迅速,能彻底治愈,不影响以后运动发展。最晚应在一岁半以前予以纠正治疗。治疗方法:主要以按摩和康复训练为主,辅助以游泳治疗、电疗等。如脑部受损明显应针灸或打脑活素针治疗。 家庭护理:天天坚持婴儿被动按摩操,上举、平举和胸前交叉双臂练习、双腿轮流蹬车轮式练习、手握脚踝转动脚和腿脚面贴小腿练习。注意应拿捏力度,动作要轻柔,切勿用力过度伤到婴儿骨头。可以在练习的同时放舒缓轻音乐,帮助婴儿放松。常给婴儿洗澡和游泳有很强的肌张力的发育过程表现为新生儿时期屈肌张力增高,随着月龄增长肌张力逐渐减低转为正常。所以一些不太严重的痉挛性脑瘫,在6个月以内肌张力增高并不明显,有时 造成诊断困难。但一些严重的痉挛型脑瘫患儿仍可在6个月以内表现出肌张力增高。 痉挛性脑瘫肌张力增高表现为"折刀式",但需注意在检查时如反复连续多次屈伸肢体,则"折刀"的感觉逐渐不太明显。手足徐动型在l岁以内往往无肌张力增高,随着年龄的增加

小儿脑瘫的康复训练题库

小儿脑瘫的康复训练〈一〉头部控制的小儿脑瘫康复训练 婴幼儿发育期学会抬头是学会其它活动的主要前提。小儿脑瘫康复训练时可扶住患儿头部两侧,使头部能 小儿脑瘫康复训练图集(5张) 稳定地保持在直立的正中位。在坐位的大部分时间,头部习惯于保持正确的姿势时,可使患儿躯干前倾,两侧倾斜,让他学会头部的控制,保持头部稳定起到良好的小儿脑瘫康复训练效果。〈二〉躯干和下肢功能小儿脑瘫康复训练翻,坐,爬,站,走是婴幼儿正常运动发育的各个阶段,学习和掌握各项小儿脑瘫康复训练方法。训练翻身时,先叫患儿全身放松,以臀部为支点,协助一侧肢体抬离床面,从一边翻到另一边。小儿脑瘫康复训练的坐位训练中,首先教患儿用手撑着坐,然后无支撑坐,逐步过渡到坐下可拿身边的玩具,仍能保持坐位平衡。小儿脑瘫康复训练的患儿爬行训练中,他人可在患儿的肩,肘,髋,膝部给予适当的支持,鼓励患儿向前爬行。小儿脑瘫康复训练中跪位有助于站立,训练时可先让患儿坐在自己的脚根上,在他人支持下,将髋部伸直,

并训练跪位平衡。当患儿能独自站立时,进行小儿脑瘫康复训练的行走训练。开始需他人帮助行走,可采用牵患儿衣领协助行走的方法,或扶住患儿髋部行走的方式,有的患儿需要用夹板固定或助行器帮助行走。小儿脑瘫康复训练时独立行走时患儿步态蹒跚,双脚分开过大,手脚不协调,必须进行步态矫正训练,注意一定要求先迈小步。〈三〉上肢和手的功能小儿脑瘫康复训练小儿脑瘫康复训练过程中最好在一个稳定的姿势下进行,着重是纠正脑瘫患儿上肢的痉挛模式。可一手抓住患儿肘的外侧,一手握住患儿的手,将他的手臂上举和外展。使肩外旋和肘伸直,掌心向上。鼓励患儿将他的双手拿到胸前,玩耍手指,抓握各种不同形状,不同颜色的玩具。 小儿脑瘫康复训练的过程需要家长极其有耐心,切不可急于求成,小儿脑瘫康复训练中给孩子创造一个良好的训练环境是非常重要的,使孩子在小儿脑瘫康复训练时间充分发挥有效性 四部疗法 神经修复+中医研特色疗法+现代康复技术+家庭康复指导=脑病康复。 “四部疗法”是目前国内外治疗小儿脑瘫的新疗法,绝大多数脑瘫病人可在短期内见效,经过2——5个疗程可望康复。四部疗法开创了小儿脑瘫治疗的新领域,尤其是对肌张力长期增高,经其他疗法治疗无效的重度脑瘫,四部疗法短期内可见效,这是目前国内外其他治疗方法所达不到的。 一、神经修复 1、生物技术疗法

小儿肌张力高型障碍运动疗法技术

小儿肌张力高型障碍运动疗法技术 肌张力高型障碍严重的影响着患儿的身心发育,给家庭及社会也带来沉重的负担。肌张力高型障碍的患者,肢体运动明显减少,而且动作刻板、别扭,头经常不能放在正中位置,常常是转向一侧或后仰,手肩向内、向下旋转、屈曲或伸展。双手常成握拳状,拇指贴掌心,其余四指将拇指握住,手背朝前,掌心向下。脊柱常不同程度出现后凸或者侧弯,髋关节部位常不能充分伸展而保持一定程度屈曲。下肢常出现交叉,跟腱紧张导致扶站时足底无法放平,只能脚尖著地。 【临床表现】 1、非对称的颈部伸展使得头部上扬,造成患者目光向上和用面部肌肉群辅助。还可能用舌后缩和下颌伸展来辅助。 2、躯干上部和肩胛带间紧张,造成上肢总是紧贴身体,下部无法离开;肋骨持续被抬高,形成胸椎屈曲。肩胛骨和肩胛带被抬高,造成肩胛带的外展和上旋。肩部被伸展和内旋,伸肘,腕,指屈曲,前臂内旋向下和腕关节尺偏。 3、腰凸出伴有轻度髋部屈曲。腹外斜肌和臀大肌无法作用。常常可见不对称导致髋关节半脱位。有髋关节内受、内旋,膝关节屈曲和踝关节跖屈的趋势。 4、混合型此型约占脑瘫的10%。同时具有两种以上类型的特点。病因和病变部位和相应的脑瘫类型相似。临床表现不一。常以痉挛型及手足徐动型两者混合型多见。 【治疗手法】 各功能动作要点,(以抗肌紧张为主)

1、竖头训练: 颈立直反射促通,俯位抬头训练,肘支撑抬头及回旋训练,坐位头控训练,俯位平衡反应促通,Bobath球上抬头训练。 2、上肢运动: 运动循序:肩--->肘--->腕--->手 被动运动,肩前屈后伸,内收外展,内旋外旋,旋转,肘屈伸,前臂旋前旋后,腕屈伸,手掌手指屈伸,手指尺偏桡偏,交叉摸耳,抱球姿势,牵拉紧张的肌肉,Bobath球上俯冲训练。 3、下肢运动: 运动循序:髋--->膝--->踝--->足 被动运动,髋屈伸,内收外展,旋转,膝屈伸,踝跖屈背屈,牵拉跟腱。 4、翻身训练: 手口眼协调动作,仰卧位到俯卧位,俯卧坐位体轴回旋,滚桶刺激腰骶Bobath球上翻身训练,楔形板躯干回旋训练。 5、坐位训练: 撑手坐位,手支撑加压,仰卧位拉起腰部肌力训练,仰卧爬位至坐位姿势转换,Bobath球上平衡训练,滚桶本体重心左右转移。 6、爬行训练: 腹爬至四爬位,四点跪位的保持,四点跪位重心转移训练,单方面手或腿交替运动训练,跪位训练,爬楼梯训练。 7、立位行走训练: 椅坐位至立位,蹲位至立位的力量训练,立位平衡训练,迈步训练。

婴幼儿生长发育特点、规律

婴幼儿生长发育特点、规律 0~3岁是一个人身心发展的关键时期,也是智力发展的奠基时期。 婴儿生长发育的过程: 1.“发展”的定义:发展是指个体从有生命开始,受遗传、环境、学习等因素影响,进行有顺序的、连续的、阶段性的、渐进的、有方向性的、由分化到完整的生理、心理变化的过程。 2.婴儿发展变化的特征:⑴大小的变化:生理方面:身高、体重、器官的增长。 心理方面:语言词汇、记忆力、认知、推理和社会交往的能力不 断提高。 ⑵比例的变化:婴儿的身心发展有其独立的特征,并不是一个缩小的成人,所以在比例也有明显的变化。例如:胎儿头占身长的1/2,婴儿头占身长1/4,成人头占身长1/8。在个涔发睫过程中,会因为成熟出现旧特征消失的现象:如幼儿期乳牙的税落二。 ⑶等待莅酌获得: 在学习过程中,婴儿会逐渐拥有一些新的能力如,好奇、好问及生理上 出现恒齿等。 3.发展的任务: 婴儿在成长的过程中,需要在社会环境中有不同的表现行为,在不同的发 展阶段寻找合适的角色,为实现这个过程,就要完成如下“发展”任务。 ——学习走路。 ——学习食用固体长物。 ——学习说话。 ——学习控制排泄机能。 ——学习认识自身器官和有关性别的行为。 ——学习与人交往和控制情绪。 ——学习判断是非。 ——完成生理机能的稳定。

——形成社会与个体的简单概念。 4.婴儿发展的主要特点: 年龄越小,生长速度越快。婴儿期的发襄速度是最快的.但生长速度不是直线上升,而是有阶段性的。如,新生儿时以天为单位计算;l~3个月时以周为单位计算;4~6个月时以3个月为单位计算:6 -12个月时以半年为单位计算;1~3岁时以年为单位计算。 婴儿生长发育有一定的顺序和方向,不能越级发展。如,婴儿阶段身体和运动机能的发展遵循从头到足的规律。 婴儿时期要完成从自然人到社会人的转变,从一个毫无生活自理能力昀自然人,初步转变为能适应社会生活的社会人。 儿童的每个年龄阶段都有相对稳定的、独立的特点。“如,新生儿期主要是量主外界生活的时期,每天都会有变化;乳儿期是需要成人生活照料较多的时期:婴儿期是学会走路、说话,开始独立活动的时期。儿童在每个年龄阶段的特点各不相同,但又互相联系;既有明显的差别,又不能截然分开。由一个年龄阶段过渡到下一个年龄阶段,各方面的发展既有一定顺序,又不是等同的。 婴儿解剖及生理发育特点: 呼吸系统——气体交换站: 婴儿呼吸系统解剖特点:呼吸系统常以喉部环状软骨下缘为界,分为上下呼吸道。 上呼吸道包括鼻及算莠耍_面夏面聂否_蘸等;下呼吸道指气管、支气管、毛细支气管及肺泡。 鼻:婴儿鼻腔相对短小而窄,鼻黏膜柔嫩并富于血管,感染时鼻黏膜血肿胀,致使鼻腔狭窄,甚至闭塞,婴儿不会张口呼吸,鼻塞会导致其烦躁不安、呼吸困难和拒抗晚乳。泪管和咽鼓管:婴儿鼻泪管短,开口接近于内毗部,其瓣膜发育不全,因而鼻腔感染常易侵入结膜囊引起炎症。婴儿的咽鼓管较宽,并且直而短,呈平位,而鼻咽腔开口处较低,故咽部炎症易侵人中耳,引起中耳炎。 喉:婴儿喉腔窄,声门狭小.软骨柔软,黏膜脆弱,黏膜F组织较疏松,富于淋巴组织和血管,轻度炎症也易发生喉头狭窄而出现呼吸困难、吉音嘶哑,严重者可发生窒息。

儿童肌张力低下诊断思路解析

【专业论述】 儿童肌张力低下诊断思路解析 上海爱之家儿童康复治疗中心 儿童肌张力低下的原因很多,可以是良性的或致命的。早期识别以及病变部位的定位较难,但系统地对每一个案例进行分析是非常重要的,以获得早期诊断,提供治疗方案、遗传咨询、诊断和预后。鉴于儿童肌张力低下病因成百上千,如何理清头绪是个问题,应该讨论儿童肌张力低下诊断思路,已明确整个基本的检查流程,以便更准确的掌握病情的发展,为后期的治疗提供有力的依据。 检查方法 肌张力低下患儿表现多样,常用的检查有牵引反应、水平悬吊、垂直悬吊等。 姿势性肌张力是较敏感的检查方法。 1

2儿童肌张力低下临床表现多样,常见检查为:松软儿: 抱起来很软,感觉不会使劲,主动运动很少,或动起来动作比较慢; 竖头困难:抬头差,竖头不稳,双下肢负重差; 倒U 字形姿势:水平托起患儿呈俯卧位悬垂时,躯干上凸,头和四肢下垂,形如倒写的U 字; 头后垂姿势:将患儿从仰卧位拉起时,头后垂,拉倒坐位时患儿的都不能竖直; 蛙位姿势:因肌张力低下,肌肉松弛,患儿的头、躯干、大腿和小腿都紧贴床面,无论仰卧位、俯卧位、坐位都如青蛙状。 围巾征:上肢很软像围巾样围住自己的颈。 内收肌角和腘窝角:偏大。 Gower 征:年长儿从平卧位起来时,患儿往往先翻身呈俯卧位,先抬头,以双手扶膝盖、大腿,缓慢直起躯干,站立。

诊断思路诊断的第一步是区分为中枢性病因、周围性病因或混合原因。诊断的难点是在于进行病变的定位。肌张力低下的病因可能存在于脑、脊髓、神经、神经肌肉接头、肌肉。综合来讲各个部位的检查要点如下: 应该注意,关于分类,还有学者认为可分为先天性和后天性病因。前者主要是遗传代谢性疾病,目前发现500种以上遗传代谢疾病可导致新生儿肌张力低下。 这里从中枢性病因、周围性病因或混合原因的角度加以讨论。 新生儿期许多疾病都可以表现为肌张力减低。需要考虑到的孕期重要细节包括胎动数量和质量及羊水情况,因为这些因素都可能提示宫内肌张力下降或者中枢神经系统损害。臀位导致的剖宫产也可能提示胎动减少及无效胎动。新生儿肌张力减低可能为中枢性病因、周围性病因或混合原因。 中枢性原因在新生儿中最常见,包括缺氧缺血性脑病、感染(脓毒症、脑膜炎、脑炎)、染色体疾病(唐氏综合征、Prader-Willi综合征)及代谢性疾病。一些中枢性病因出生时就表现肌张力低下(如缺氧缺血性 3

肌张力评定

肌张力评定 肌张力(muscle tone)是指人体在安静休息的情况下,肌肉保持一定紧张状态的能力。 必要的肌张力是维持肢体位置,支撑体重所必需的; 是保证肢体运动制控能力,空间位置,进行各种复杂运动所必要的条件。 第一节概述 一、肌张力的常见表现二、常见的肌张力异常 一、肌张力的常见表现 (一)肌张力分类 1.正常肌张力分类 静止性肌张力 姿势性肌张力 运动性肌张力 2.异常肌张力分类 肌张力减低(迟缓) 肌张力增高(痉挛) 肌张力障碍 (二)正常肌张力的特征 ?1.关节近端的肌肉可以进行有效的同步运动。 ?2.具有完全抵抗肢体重力和外来阻力的运动能力。 ?3.将肢体被动地置于空间某一位置时,具有保持该姿势不变的能力。 ?4.能够维持原动肌和拮抗肌之间的平衡。 ?5.具有随意使肢体由固定到运动和在运动过程中转换为固定姿势的能力。 ?6.需要时,具有选择性地完成某一肌群协同运动或某一肌肉单独运动的能力。 ?7.被动运动时,具有一定的弹性和轻度的抵抗感。 (三)影响肌张力的因素 ?1.体位的影响 ?2.精神因素的影响 ?3.并发症的影响 ?4.神经状态的影响 ?5.局部压力改变的影响 ?6.疾病的影响 ?7.药物的影响 ?8.外界环境的影响 ?9.主观因素的影响 二、常见的肌张力异常 ?(一)痉挛 ?(二)僵硬 ?(三)肌张力障碍 ?(四)肌张力驰缓 第二节肌张力的临床评定 ?包括以下内容: ?一、肌张力的检查方法二、临床分级 ?三、反射检查四、被动运动评定 ?五、主动运动评定六、功能评定七、痉挛步态的评定 一、肌张力的检查方法 (一)肌张力降低

(二)肌张力增高 (三)影响肌张力异常临床检查的因素 二、临床分级 ?一)肌张力减低 ?(二)肌痉挛 ?(三)神经科分级 三、反射检查 常采取的反射检查 1.肱二头肌反射 2.肱三头肌反射 3. 桡骨膜反射 4.膝反射 5.踝反射(跟腱反射) 四、被动运动评定 ?(一)评分标准 1、神经科分级方法2、其它的等级评分法。 ?(二)注意事项 1.要求患者尽量放松,由评定者支持和移动肢体。 2.所有的运动均应予以评定,且特别要注意在初始视诊时被确定为有问题的部位。 3.评定者应保持固定形式和持续的徒手接触,并以恒定的速度移动患者肢体。 4.若欲与挛缩鉴别,可加用拮抗肌的肌电图检查。 5.在评定过程中,评定者应熟悉正常反应的范围,以便建立估价异常反应的恰当参考。 6.在局部或单侧功能障碍(如偏瘫)时,注意不宜将非受累侧作为“正常”肢体进行比较。 五、主动运动评定 ?通过主动运动评定可进一步鉴别肌张力异常的情况。例如伴随拮抗肌收缩的缓慢运动可能预示拮抗肌痉挛或协同收缩;不伴随拮抗肌收缩的缓慢运动可能预示原动肌力弱。 ?自主肌力的评定方法可采用常用的徒手肌力评定方法。 六、功能评定 功能评定可以对痉挛或肌张力异常是否干扰坐或站立平衡及移行等功能以及日常生活活动能力进行评定。 具体可以包括是否有床上活动、转移、行走和生活自理能力的损害及其程度等。 七、痉挛步态的评定 ?痉挛步态是一种牵张反射增高的状态,并迅速发展为对运动的抵抗。 ?反映皮质脊髓束或上运动神经元的损害。脊髓与大脑损害所致痉挛就其临床特点略有不同。痛性肌肉痉挛多见于脊髓损害,有步行能力的脊髓损伤患者,双下肢僵直呈轻度环行步态或双下肢交叉上下轻度跳跃步态。 第三节痉挛 痉挛(spasticity)是指在上运动神经元损伤后,由于脑干和脊髓反射亢进而使局部对被动运动的阻力增大的一种状态。痉挛的评定,现在大多采用Ashworth痉挛量表(Ashworth scale for spasticity,ASS)或改良Ashworth痉挛量表(modified Ashworth scale, MAS)。 本节主要内容包括: 一、痉挛发生的病理生理机制 二、痉挛的临床意义 三、痉挛的评定量表 四、痉挛评定量表应用的注意事项 一、痉挛发生的病理生理机制

小儿肌张力低下的表现特征

小儿肌张力低下的表现特征 *导读:肌张力低下其实就是肌细胞相互牵引产生的力量, 肌肉静止的松弛状态下就是称之为肌张力。…… 肌张力就是维持身体的各种姿势和正常运动的基础,表现多种的方式。由于先天不足或者后天失养导致的此疾病发生。 *肌张力低下特征之一 孩子还在幼儿阶段的时候,有过窒息病史、剖腹产;不哭不闹、吃奶差的表现就需要进行高度的重视。小儿脑瘫能够造成功能障碍的有很多,姿势的异常和运动障碍症状就是脑瘫。如果小儿溶血症,围产期的疾病都会导致肌张力低下引起小儿脑瘫。幼儿其实卧位的时候仰面朝天的青蛙样子,很容易导致了口鼻阻塞产生窒息。如若有此症状就应该高夫警惕,不要让孩子在一个人的情况下单独俯卧。 *肌张力低下特征之二 各个年龄阶段都是可以发病,由于染色体当中的基因遗传,大多数患者都是脑瘫软瘫的孩子在幼儿时期的肌肉收缩乏力;没有能力进行有效的吸吮和吞咽。家长喂奶的时候会咳嗽时候反射无力。无论气管内的分泌物、异常物咳出之后,因此支气管炎和肺部的感染很容易的发生。常见的染色体的显性遗传的家族当中,是因为同病成员都是会有肌肉肥大、脊柱前凸、侧凸、骨盆倾斜等多种典型表现。从上肢开始,可以局限于起病的部位,是进展

到全身型的病变。 *肌张力低下特征之三 根据扭转痉挛的疾病诊断是不困难,多数根据从面部、颈部、躯干四肢或是骨盆等奇异的扭转会出现不自觉的扭动。其中,肌张力低下的患者大多数都是手足徐动型的疾病,另外脑瘫的而患者很容易发展成为痉挛型,由于脑瘫患者容易在早期的时候很容易的被其他疾病而耽误后早期治疗,此时的家长需要足够的重视孩子的症状。孩子肌张力低下是严重的危害了孩子的身心健康发展,因此也给家庭带来了沉重的负担。

肌张力障碍诊断及鉴别诊断

肌张力障碍诊断 根据病史、不自主运动和(或)异常姿势的特征性表现和部位等,症状诊断通常不难,但需与其他类似不自主运动症状鉴别。 肌张力障碍鉴别诊断 (1) 扭转痉挛应与舞蹈症、僵人综合征(stiff-man syndrome)鉴别:扭转痉挛与舞蹈症的鉴别要点是舞蹈症的不自主运动速度快、运动模式变幻莫测、无持续性姿势异常,并伴肌张力降低,而扭转痉挛的不自主运动速度慢、运动模式相对固定、有持续性姿势异常,并伴肌张力增高。僵人综合征表现为发作性躯干肌(颈脊旁肌和腹肌)和四肢近端肌紧张、僵硬和强直,而面肌和肢体远端肌常不受累,僵硬可明显限制患者的主动运动,且常伴有疼痛,肌电图检查在休息和肌肉放松时均可出现持续运动单位电活动,易与肌张力障碍区别。 (2) 痉挛性斜颈需与头部震颤、先天性斜颈相鉴别:先天性斜颈发病年龄早,可因胸锁乳突肌血肿后纤维化,颈椎的先天缺如或融合,颈肌肌炎、颈淋巴结炎及眼肌麻痹(如上斜肌麻痹)等所引起。因痉挛性斜颈常会出现阵发性不自主痉挛,类似头部震颤,需与原发性震颤、帕金森病相鉴别。 (3) Meige综合征应与颞下关节综合征、下颌错位咬合、面肌痉挛、神经症相鉴别:面肌痉挛表现为一侧面肌和眼睑的抽搐样表现,不伴有口-下颌的不随意运动。 (4) 在明确肌张力障碍诊断后要尽量寻找病因:原发性肌张力障碍除可伴有震颤外,一般无其他阳性神经症状和体征。起病时即为静止性肌张力障碍、较早出现持续的姿势异常、语言功能早期受累、起病突然、进展迅速以及偏侧肌张力障碍均提示为继发性,应积极寻找病因。若伴有其他神经系统症状和体征,如肌痉挛、痴呆、小脑症状、视网膜改变、肌萎缩和感觉症状等,也提示继发性肌张力障碍。 继发性肌张力障碍的筛查手段包括:头颅CT或MRI(排除脑部器质性损害)、颈部MRI(排除脊髓病变所致颈部肌张力障碍)、血细胞涂片(排除神经-棘红细胞增多症)、代谢筛查(排

儿童绷解症

二、儿童崩解症(childhood disintegrative disorder, CDD) 系较新的名词,过去使用过的名词有:Heller’s syndrome ,dementila infantilis ,disintegrative psychosis, disintegrative disorder等。一直到ICD-10(World Health Organization)DSM-Ⅳ(APA,1994)才定名为儿童崩解症(CDD)。 此类儿童系赫乐医生(Thcodor Heller)于1908年提出。当时他发表文章描述这类儿童共同的特征是:儿童初生后到3后4岁期间各项发展正常,病发之后,呈现智力崩解,逐渐变差;生活自理能力崩解,已教会,突然又随地大小便;动作崩解,动作迟钝;语言崩解:仍能回答,但是讲得很少。神经系统出现障碍:常常有癫痫症状,偶而出现幻觉、幻听。自伤行为。心情明显变化、丧失语言、各项能力退化,殊少可能恢复。由于发病的时间,使人怀疑是预防注射后导致脑伤所致。 (一)诊断标准 1969年赫乐医生建议下列四项诊断标准(a)病发于3-4岁之间(b)明显的智能上及行为上的退化及语言上明显退化或障碍(c)伴随行为或心情上(闹情绪,过度焦虑、不安、害怕)的症状及幻觉(d)没有明显的神经功能障碍(正常的面容)。 DSM-Ⅳ(1994)首度将此症状列入泛自闭症的一个分类,对儿童崩解症的诊断标准如下A、初生后至少前两年是明显正常发展,表现在出现与生理年龄相当的口语与非口语沟通、社会关系、游戏及适应行为。 B、十岁前在下列领域中至少有两个领域,临床上显著丧失先前习得的技巧: (1)表达性或接受性语言 (2)社会性技巧或适应行为 (3)大小便控制 (4)游戏 (5)动作技巧 C、下列领域中至少有两个领域有功能异常的情形 (1)社会性互动有质的缺陷(例如非口语行为有缺陷,无法发展同伴关系,缺乏社会或情绪的互动关系) (2)在沟通上有质的缺陷(例如缺乏口语语言或发展迟缓;无法启动或维持对话;固定而重复地使用某些口语;缺乏各种假装性的游戏) (3)拘限、重复、定型的行为型式、兴趣、活动,包括各种定型的动作或习癖。 D、此症状无法以其它特定的广泛发展障碍或精神分裂症加以解释。 (二)成因及盛行率: 成因不明,盛行率(prevalence rate)约10万分之1。男女的比率在1977年之前的报告为约3:1,其后的报告约为5.5:1,整体评估约4:1(Malhotra &Gupta,1999)。 (三)病情发展: 对儿童崩解症的病情发展做如下的描述: 「此类儿童在过去亦被归类为非典型自闭症,但是目前也被排除在外。它是属于退化性的疾病。病童发病于三到六岁之间,发病后,各种身心功能逐渐退化。 儿童期崩解症也是在儿童时期出现的一种广泛性发展障碍。大部分的小孩是在三到六岁之间发作。类似雷特征候群的患者,小孩发病后逐渐丧失已习得的各式技巧,起先是失去情绪的控制,对环境丧失兴趣,明显的社交退缩的行为出现。同时会有语音语言能力的退化现

肌张力、肌力、异常姿势和孩子运动发育的关系

肌力、肌张力、姿势异常和儿童运动发育的关系 在“脑损伤”或“脑瘫”患儿中,普遍会存在肌力、肌张力的异常,同时伴随有异常姿势,而肌力、肌张力、姿势的异常严重地制约着孩子的运动发育。很多家长对这三个名词概念不清,特别是“肌力”和“肌张力”常常弄混,对“异常姿势”的表现特点不了解,容易草木皆兵,徒增烦恼。本来这些都是专业的医学名词,家长也没有必要了解,但为了满足一些好学的家长的要求,我们仍要坚持不懈地做好科普这件小事,促进医患沟通,和谐医患关系。 首先说一下肌力,顾名思义,肌力就是肌肉的力量,医学术语特指肌肉运动时最大收缩的力量。良好的肌力是孩子运动活动的基础,没有肌力孩子什么也干不成,理论上肌力是越大孩子活动越灵活。肌张力不正常的孩子肌力往往会偏低,影响孩子的运动发育。 而肌张力是表示肌肉状态的用语,“肌张力”是在安静状态下,肌肉为开始运动做准备,反射性地维持着的紧张状态。所以肌张力是每个孩子都会有的,只是正常与否。 不正常的肌张力会影响肌肉的收缩力量,肌张力异常的话肌力往往偏低,姿势会出现异常。如上肢肌张力高会出现拇指内收、前臂内旋、肘关节屈曲、上肢后伸等异常姿势,颈部、背部肌肉张力高会出现头后仰、角弓反张等异常姿势,下肢肌张力增高会出现站立时尖足、足内翻、交叉步、屈髋屈膝位等。肌张力低伴随肌力低时常见的异常姿势有控头差,站立承重状态下会出现膝关节过伸、足外翻等异常姿势。肌张力异常除了我们常说的肌张力高和肌张力低之外,还有一种被称为肌张力不全,它的特点表现为情绪激动时肌张力增高明显,平时表现为肌张力低,不随意运动型脑瘫多见。 通过上面的描述,我们知道异常姿势是伴随肌张力及肌力的不正常产生的。异常姿势是固定的,持续存在的,而且会伴随孩子的活动障碍,如果孩子偶尔出现的异常姿势,运动功能完全不受影响,那就不是真的异常姿势。肌张力异常也是如此,如果不伴随活动障碍和肌力低的肌张力异常是没有什么可怕的,姑且我们把这种情况称为“良性肌张力异常”,再或者根本就是误诊。如果有人告诉你这孩子什么都好好的,就是肌张力高,那你可以判断他搞错了,你可以再找更有经验的大夫复诊。肌张力低的孩子如果肌力正常,不影响功能活动不是不要紧的,有部分孩子会有良性肌张力偏低。 小结一下,以上四者之间的关系是肌张力、肌力、姿势异常会影响运动发育,而异常的肌张力高或者低会出现明显的异常姿势,肌力也会偏低,肌力低也会出现异常姿势,小结完毕。

肌张力异常症状是什么

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢 肌张力异常症状是什么 导语:一般来说肌张力异常和脑瘫有很大的关系,但是有时并不是脑瘫所引起的,正常的肌张力能帮助维持身体的协调性,不过肌张力异常会使身体出现运 一般来说肌张力异常和脑瘫有很大的关系,但是有时并不是脑瘫所引起的,正常的肌张力能帮助维持身体的协调性,不过肌张力异常会使身体出现运动障碍,下面介绍症状。 脑瘫儿常伴有肌张力异常,主要表现为肌张力增高、降低或动摇性。肌张力增高时肌肉较硬,被动运动时阻力增太,关节运动的范围缩小。肌张力降低表现为肌肉迟缓柔软,被动运动时阻力减退,关节运动的范围扩大。肌张力的动摇性指患儿安静时肌紧张完全正常,但在随意运动肌肉活动时,肌紧张明显增强,从低紧张到高紧张来回变化。 肌张力的发育过程表现为新生儿时期屈肌张力增高,随着月龄增长肌张力逐渐减低转为正常。所以一些不太严重的痉挛性脑瘫,在6个月以内肌张力增高并不明显,有时造成诊断困难。但一些严重的痉挛型脑瘫患儿仍可在6个月以内表现出肌张力增高。 痉挛性脑瘫肌张力增高表现为“折刀式”,但需注意在检查时如反复连续多次屈伸肢体,则"折刀"的感觉逐渐不太明显。手足徐动型在l岁以内往往无肌张力增高,随着年龄的增加而表现出来,常呈"齿轮状"或"铅管状"。强直型表现为"铅管状"肌张力增高。共济失调型肌张力不增高,肌张力低下型则表现为肌张力低下,关节活动范围增加,但腱反射活跃或亢进。 1、肌张力是安静状态下肌肉的紧张度,通过被动地屈曲、伸直、旋前、旋后肢体,了解其肌张力。小婴儿可握住其前臂摇晃手,根据手的活动范围了解上肢肌张力。测下肢肌张力还可握住小腿摇摆其足, 预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏

宝宝双下肢肌张力增高怎么办

宝宝双下肢肌张力增高怎么办 宝宝双下肢肌张力增高危害较大,轻者导致肌肉发育不均匀,严重的可导致患者走路姿势异于常人。在宝宝出生四个月以内要注意观察是否有双下肢肌张力增高,早发现早干预,能迅速好转。否则随着宝宝年龄的增大也将增大治疗难度。 ★肌张力高判断方法 3个月以前,把宝宝放在床上,双手上举要接触到床,往外打开也要接触到床,双手胸前交叉,要手肘相碰。把宝宝的脚向外打,看能打开多少度,90度以内,肌张力高严重,120度以下90度以上,肌张力高轻微。把宝宝的双脚捏住往上提,屁屁不 能离开床面,看腿能抬多高(抬时腿是直的不能弯),110度以 上正常。握住宝宝脚腕,轻轻向上推脚,使脚面尽量靠近小腿。如推不动或抵抗强烈,显示肌张力高。3个月以后,除以上情况,把宝宝放在床上,捏住双手拉坐起,如果头还往后仰就显示肌张力高。4个多月的婴儿站在大人腿上时会跳跃,肌张力高婴儿只会直直地站着,且用脚趾使劲的陷进大人肉里。俯卧不能抬头。

如果怀疑宝宝有肌张力增高最好去医院儿科或康复科做全 面检查。如有必要(特别是出生时脑部缺氧婴儿),做脑部核磁 共振检查,看看脑部是否异常。 ★宝宝双下肢肌张力增高的家庭护理 天天坚持婴儿被动按摩操,上举、平举和胸前交叉双臂练习、双腿轮流蹬车轮式练习、手握脚踝转动脚和腿脚面贴小腿练习。注意应拿捏力度,动作要轻柔,切勿用力过度伤到婴儿骨头。可以在练习的同时放舒缓轻音乐,帮助婴儿放松。 常给婴儿洗澡和游泳有很强的肌张力的发育过程表现为新 生儿时期屈肌张力增高,随着月龄增长肌张力逐渐减低转为正常。

所以一些不太严重的痉挛性脑瘫,在6个月以内肌张力增高并不明显,有时会造成诊断困难。但一些严重的痉挛型脑瘫患儿仍可在6个月以内表现出肌张力增高。

新生儿行为神经测定说明

新生儿行为神经测定(NBNA) 新生儿期行为神经测定可以了解新生儿行为能力,有利于早期开发智力,并能早期发现轻微脑损伤,以便早期干预。早期干预将大大促进受伤大脑的可塑性,以达 到良好的功能代偿,防治伤残。 一、新生儿神经系统特点: 新生儿神经系统在解剖上极不成熟,在化学成分和生理方面与成人显著不同,功能不成熟,神经系统功能相当大部分由脑干和脊髓控制,如婴儿期的反射,如拥抱、握持、踏步、放置等均代表不受高级大脑的约束的原始神经细胞功能释放。因其后脑行使主要功能。产前或围产期所造成的前脑损伤在新生儿期并不显著,当小儿逐渐成熟而具有更复杂行为时才逐渐表现。出生后的环境对脑发育影响是肯定的,即脑功能的发育具有可塑性。未成熟脑的可塑性最强,故强调早发现、早干预。 经Wolf等人研究发现新生儿从睡眠到觉醒可分为深睡、浅睡、瞌睡、安静觉醒、活动觉醒和哭6个意识状态,每个状态都有一些特定的行为,并发现新生儿在视觉、听觉以及嗅、味、触觉方面都具有一定感受能力,而且有手足协调的运动能力和外界如母亲等一定的模仿能力。如安静清醒状态下新生儿注视人的面部,向声音处转头,模仿性伸舌,随外界语音节律扭动身体等。 二、新生儿行为 1、新生儿有很多惊奇的能力,会哭、笑、吃,能听、看、嗅,有味觉和触觉。1.1 视:胎龄28周对光有反应,37周随微光动眼,强光可引出新生儿眨眼反射。生后即有视力。生后数分钟注意人脸图形的时间比白纸要长。生后即可追随红球(8-10cm直径球,在前面20-25cm处摆动)注视90°角度。 1.2 听:生后几天内主要通过脊髓组织传导听觉刺激。巨大声响引起眨眼、或拥

抱反射,并可由安静转啼哭或由啼哭转安静。在觉醒状态下用眼和头去找声源。胎儿在宫内就能听到母亲体内的各种声音,说话声和外面的音乐,生后仍保持记忆。 1.3 嗅:嗅觉发育较早,如寻找母乳,可用鼻辨出哪个乳垫是其母亲的,而向这方向转头。对强烈气味表示不悦,生后1月未形成香味引起的食物条件反射。 1.4 味觉:生后几天即可对甜味表现吸吮,对咸、酸、苦味表现皱眉、闭眼、用舌把苦物顶出来。 1.5 触:生后即有触觉,以口唇周围最灵敏,遇有东西接触即有吸吮动作,物件接触手脚心产生握持反射,对冷和痛刺激有反应等。 1.6 运动:新生儿运动多为无意识或反射性动作,两侧肢体活动范围、肌力、肌张力表现对称性。曲肌张力大于伸肌张力,安静时上下肢呈屈曲位。仰卧时大腿轻度外展,膝、髋关节和踝关节屈曲状。附卧时头歪向一侧,屈髋、膝关节屈曲在腹下方,两手呈轻度握拳状,拇指放在其他四指之外。可有自发的张开及握拳动作。 1.7 具有一定程度的与外界相互作用及认识世界的能力,模仿动作,如伸舌张嘴等。 2、新生儿已具有习惯形成的能力,新生儿处于习惯形成状态是他们对环境过多刺激的防卫反应。 3、新生儿的运动受着新生儿颅内“生物钟”的支配。这种运动可追溯到胎内,已由B超观察指示16-20周的胎儿就有臂、腿、躯体的自发性节律运动。生后会举肩、举臂、吃拳、视、笑、打哈欠、张嘴、伸舌等。 三、正常新生儿觉醒-睡眠周期 此周期的变化有一定的规律性,包括六个状态。正常周期约45-50分钟。 1、深睡:眼闭合,无眼球运动和自然躯体运动,呼吸规则。 2、浅睡:眼闭合,眼球在闭合眼睑下快速活动,躯体自然活动减少,呼吸不规

康复评定学肌张力

康复评定学(肌张力) 肌肉静止松弛状态下被动牵拉的紧张度称为肌张力。肌张力是维持身本各种姿势以及正常运动的基础。人在静卧休息时,身体各部肌肉所具有的张力称静止性肌张力。躯体站立时,虽不见肌肉显着收缩,但躯体前后肌肉亦保持一定张力,以维持站立姿势和身体稳定称为姿势性肌张力。肌肉在运动过程中,保证肌肉运动的连续、平滑,稳定进行称为运动性肌张力。肌张力异常的临床表现: 一.肌张力降低: 肌张力低于正常静息水平,肌肉松弛时做被活动肌体所遇到的阻力消失的状态,肌内缺乏膨胀的肌腹和正常的韧性而松弛。可因损害部位不同而临床表现有异。 脊髓前角损害时伴按节段性分布的肌无力、萎缩、无感觉障碍、有肌纤维震颤。周围神经损害时伴肌无力、萎缩、感觉障碍、腱反射常减退或消失。某些肌肉和神经接头病变肌张力降低,肌无力、伴或不伴肌萎缩,无肌纤维震颤及感觉障碍。 脊髓后索或周围神经的本体感觉纤维损害时常伴有感觉及深反射消失,步行呈感觉性共济失调步态。 小脑系统损害时伴运动性共济失调,步行呈蹒跚步态。新纹状体病变时伴舞蹈样运动。脑卒中后遗症迟缓期。 二.肌张力增高: 肌张力高于正常静息水平。表现为肌肉较硬,被动运动阻力增加,关节活动范围缩小,见于锥体系和锥体外系病变,分别表现为痉挛和强直。痉挛是一种由牵张反射高兴奋性所致的、速度依赖的紧张性牵张反射性增强伴腱反射亢进为特征的运动障碍。锥体系病变表现为痉挛性肌张力增高,特点是其肌张力增高有选择性,上肢以内收肌、屈肌与旋前肌为主,下肢以伸肌肌张力增高占优势,上肢屈肌和下肢伸肌张力增高明显,被动运动患者关节开始时阻力较大,终了时变小即所谓摺刀样肌张力增高。痉挛性肌张力增高和“痉挛”无关,后者单指一种不自主的肌收缩。强直就是关节做被动运动时各个方向的阻力是均匀一致的,主动肌和拮据肌张力同时增加。锥体外系病变表现为强直性肌张力增高,特点是肌张力的大小与肌肉当时的长度即收缩形态并无关系,在伸肌和屈肌间也没有区别。无论动作的速度、幅度、方向如何,都遇到均等的阻力。这种肌张力增高称为铅管样强直(不伴震颤),如因伴发震颤而产生交替性的松、紧变化,称为齿轮样强直(伴震颤)。 三.肌张力障碍: 肌张力障碍是一种以肌张力损害、持续和扭曲的改变引起的异常的姿势与正在进行中的动作的阻断而出现的运动功能亢进性障碍。 肌张力障碍是一种不随意运动。是一组由身体骨骼肌的协同肌和拮抗肌的不协调且间歇持续收缩所造成的部分躯体重复的不自主运动和异常位置姿势的症状群。又称为肌张力障碍综合征。可由中枢神经系统功能障碍(如基底核病变)或代谢性疾病引起原因不明等,前者称为继发性肌张力障碍,后者称为原发性肌张力障碍。主要包括以下几种疾病:1.扭转痉挛又名扭转性肌张力障碍或变形性肌张力障碍。临床上以肌张力障碍和四肢、躯干甚至全身的剧烈而不随意的扭转为特征。肌张力在肢体扭转时增高,属于张力性肌肉变形,在扭转停止时则正常。 2.痉挛性斜颈是由于颈部肌肉痉挛性或强直性收缩造成的一种头部旋转性姿势,颈部的深浅肌肉均可受累,但以胸锁乳头肌、斜方肌、三角肌及颈夹肌的收缩最为常见。起病缓慢,可发生于任何年龄,中年人起病多见。多见于锥体外系器质性损害。 3.麦杰综合征又称特发性眼睑痉挛或口下颌肌张力障碍综合征,以双眼睑痉挛和(或)口面部肌肉对称性不规则痉挛性收缩为临床特征。多见于中老年人,平均发病年龄为50岁,

婴儿哭闹常见原因分析

婴儿哭闹常见原因分析 在急诊科工作多年,值班时经常都会遇到这样一种情况:一些年轻的父母亲抱着自己的宝贝儿女来看病,诉说孩子在家无故哭闹多时仍未停止,因为他们不清楚孩子器闹的原因,以为孩子患了什么大病,于是连夜紧张地来急诊室就诊。引起婴儿哭闹的原因的确很多。在一此边远地区,有些爱子心切的家长甚至出现迷信心理,在路边贴张纸条:“天灵灵,地灵灵,我家有个夜哭郎,过路君子读一遍,一觉睡到大天光”,借此希望孩子能安安静静不再哭闹。对于婴儿哭闹家长一定要认真对待,并仔细观察婴儿的情况,正确辨别婴儿不停哭闹的原因,以免耽误诊治。 婴儿啼哭并不一定是因疾病引起,但由于婴儿不会用语言表达自己的意愿,当他们饥饿或不适时,只会用啼哭来表示,这给人们的判断带来一定的难度。那么,我们应如何通过一些正确、有效的诊疗技术或方法来分辨清楚引起婴儿哭闹的原因呢? 根据临床总结,引起婴儿啼哭的原因大体上可分为两种:无疾病(生理性)的啼哭和有疾病(病理性)啼哭。诊断时,首先要排除生理性原因引起的啼哭。引起生理性哭的原因很多,常见的原因有:(1)饥饿;(2)物理剌激致不适:如过冷、过热、大小便剌激、蚊虫叮咬等;(3)习惯性啼哭:如需要大人抱时、排尿前、、睡眠不足,甚至有的婴儿在熄灯或亮灯时哭闹等原因;生理性啼哭还具有下列特点:(1)婴儿无发热;(2)哭声的强度和性质无改变;(3)不伴随其它症状;(4)当婴儿的需求获得满足或不良环境得到改善时啼哭即停。 我曾遇到过这样一个病例:一位母亲向我诉说他的孩子不知为什么突然啼哭,而且已经哭很久了,可无论怎么哄也没有用。外观患儿呈痛苦面容,哭声尖锐,经过常规检查却无异常情况发现,我感到有些奇怪,于是再进行了一次全身检查,终于发现了引起患儿不停啼哭的原因:原来是其母亲脱落的长发紧紧地缠住了患儿的脚趾,患儿越蹬头发缠得越紧却无济于事,于是疼得大哭。我立即把头发解开,患儿很快就停止了哭声,孩子的母亲千恩万谢地走了。由此可见,,在日常生活中,如果家长能熟悉婴儿生理性啼哭的特点,就不难判断出自己孩子的啼哭是否属于生理性啼哭,这对婴儿的健康成长有很重要的关联。 有疾病(病理性)啼哭的原因就比较复杂,对此家长难以鉴别,对此必须提高警惕。据收集的资料,临床上多见引起婴儿病理性啼哭的原因有:(1)呼吸系统疾病:上呼吸道感染,鼻塞致呼吸困难,鼻腔内异物,喉炎,喉梗阻等;(2)消化系统疾病:口腔溃疡、

临床上肌张力障碍的表现是什么

肌张力障碍是一种常见的疾病,肌张力障碍可分为全身性肌张力障碍和局限性肌张力障碍两种,因此全身性肌张力障碍和局限性肌张力障碍的临床表现也不同,下面我们就来详细的了解下临床上肌张力障碍的表现是什么! (一)全身性肌张力障碍 又称扭转痉挛(torsion spasm)。多数患者起病于5~15岁,呈隐匿起病,缓慢地加重。首发症状大多在一侧下肢的足部。在短暂行走或活动后足呈内翻跖曲,足趾也可屈曲,造成行走时足跟不着地。以后发展至该下肢的运动障碍。然后缓慢累及躯干和肢体近端(脊柱、骨盆、肩胛等肢带),出现不自主扭转性动作,引起脊柱前突和骨盆倾斜,产生躯体的扭转,臀部后翘的异常姿势。颈肌或肩胛带累及后造成斜颈及两肩高低或异常位置。累及面肌和咽喉部肌肉时引起面肌抽搐和构音困难。随着病情加重,这种扭转痉挛由间歇性加重发展至持久存在。扭转痉挛在做自主运动或精神紧张时加重,入睡后消失。肌张力在扭转动作时增高,扭转动作停止后转为正常或降低。极少数患者入睡后肌张力障碍不消失,反而加重,此称为入睡性肌张力障碍。 有显性遗传的扭转痉挛多呈进行性发展,预后不良,多于起病数年后死亡,但有一部分患者可长期不进展,甚至少数可自行缓解。 (二)局限性肌张力障碍 局限性肌张力障碍主要决定于受累肌群的部位,包括痉挛性斜颈、眼睑痉挛、口面颌综合征、书写痉挛、痉挛性构音困难等症。 痉挛性斜颈(spasmodic torticollis)发病于任何年龄,但以成人多发。男女均可受累。起病多甚缓慢。颈部的深浅肌肉均可受累,但主要累及胸锁乳突肌、斜方肌、斜角肌及颈夹肌。由于这些肌肉累及的程度不一而造成头部倾斜的方向和程度不一。一侧胸锁乳突肌收缩造成头向对侧歪斜。两侧斜方肌及颈夹肌同时收缩则头向后过伸。两侧胸锁乳突肌收缩则头部向后过伸。病程较长患者患肌可发生肥大。大多患者试图将头部维持正位时,出现头部粗大震颤。

肌张力异常的判断方法

家长如何发现早产宝宝姿势异常 早产儿,尤其是低体重早产儿往往都会被医生扣上一顶“高危儿”的帽子,这里所谓的高危儿就是可能存在脑部后遗症危险的儿童,因为绝大多数早产儿或者低体重儿都会在出生前后发生过缺氧的状况,所以,这类儿童更要引起各位家长的重视。我家Cathy就是一个36周出生的超低体重儿(1.1KG),从没有出生的时候,我们就一直在关注如何对高危儿宝宝进行早期干预,防止出现严重的脑部后遗症(如脑瘫等)。 所谓的脑瘫其实是一种脑部损伤造成的残疾类疾病,如果一旦确诊为脑瘫(特指一岁以后),那么从理论上来说,很难康复到正常人,只能是无限制的减轻,因为一岁以后的儿童大脑神经发育已经比较稳定,代偿功能已经越来越弱,所以说起来很吓人的脑瘫,只要及早的发现,及早的进行干预,完全可以消除脑瘫症状,通过大脑发育过程中的代偿功能,绕过损伤区域,从而达到正常人的水平。曾经有过这样一个例子,一位早产儿的大脑发育异常,出生后只剩下不到1/2的脑质,其他区域甚至都是空洞,但是通过良好的早期干预,同样也达到了正常人的运动、行为、智力标准,所以,最关键的还是在于第一步:如何早期发现出异常,从而进行有效的干预行为。 总结一下常见的家庭内测方法,希望能起到一个借鉴的作用,让更多的父母们尽快的发现宝宝是否出现了异常,以便及时就诊,这样才不会耽误,还是那句话,宝宝喂养上,很多事情不要过分的自信,尤其是对高危儿来说,有时候宁可信其有不可信其无的思维是一定需要的。 目前最常用的检测方法还是基于鲍秀兰等专家推广的专门适用于中国宝宝使用的新生儿20项行为神经测定技术。 另外一项可以在更早期检测是否异常的方法就是上海复旦附属儿科医院康复科杨红博士引入的GMs(全身运动评估)技术。这两种技术,第一种是被动引出异常现象,第二种是让宝宝自己在安静的条件下做主动运动,两种检测过程截然相反,但结果是一致的,GMs可以在三个月内甚至更早期做出异常评估。所以有条件的家长可以在所在城市找一下是否有GMs检测技术。(而第一种由80年代开始推广,几乎所有妇幼、儿童医院康复科或儿保科都能做测定)。