四年级上册科学试题第二单元 溶解 教科版

1 水能溶解一些物质

1、我知道。

(1)溶解指物质、分散在水中,不会,也不能用的方法把溶液中的分离出来。

(2)过滤实验中用到的器材有:、、、、。

(3)做过滤实验时,要注意“一贴、两低、三靠”。(一贴:紧贴。两低:低于,低于。三靠:倾倒滤液的紧靠,玻璃棒紧靠,紧靠承接滤液的。)

(4)、、等物体能溶解在水中。、、等物体不能溶解在水中。

2、辨一辨:(对打“√”错打“×”)

(1)盐、砂糖、沙子都能溶解天水。()

(2)因为砂糖能溶解于水,所以在一杯水中能无限地溶解砂糖。()

(3)在水中溶解的物质不能通过过滤分离;在水中不溶解的物质能通过过滤分离。( )

3、对号入座。

下面哪一种物体可能不会溶解于水?()

A、巧克力

B、奶糖

C、薯片

4、溶解的特点有哪些?

答:①

②

③

2 物质在水中是怎样溶解的

(一)我知道:

1.是紫黑色的固体小颗粒,常被用来消毒和防腐,但不能用手直接取,需要用小匙来取。

2.高锰酸钾进入水中时的状态:极少数,沉入水底。轻轻摇晃杯子以后:水底的高锰酸钾减少了,杯中的液体变成。充分高锰酸钾后:全部溶解、变成了、的高锰酸钾溶液。它常被

用来和。

3.观察和区别“物质在水中是否溶解”的方法有:的变化、在水中是否、是否有、能否用的方法分离。

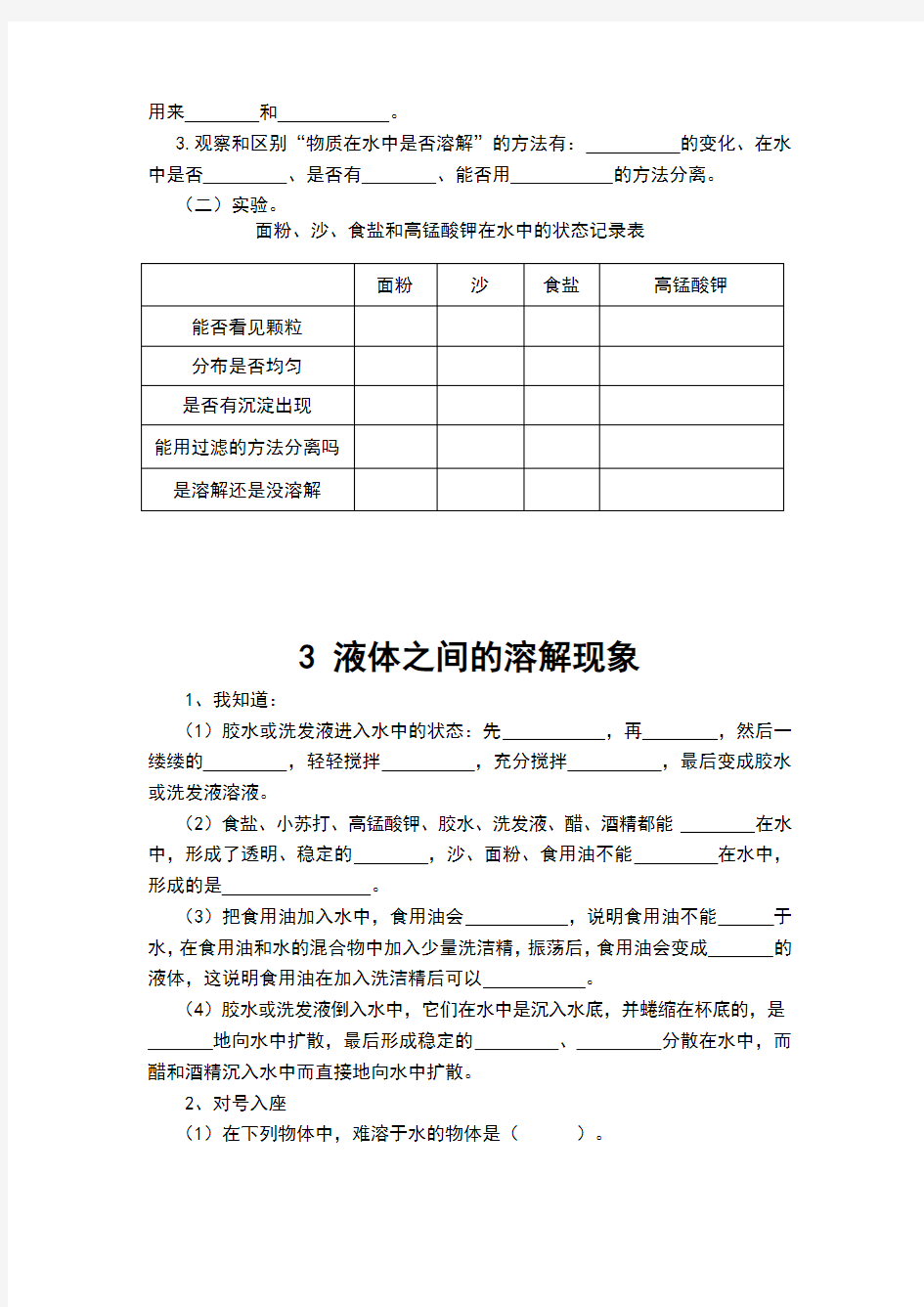

(二)实验。

面粉、沙、食盐和高锰酸钾在水中的状态记录表

3 液体之间的溶解现象

1、我知道:

(1)胶水或洗发液进入水中的状态:先,再,然后一缕缕的,轻轻搅拌,充分搅拌,最后变成胶水或洗发液溶液。

(2)食盐、小苏打、高锰酸钾、胶水、洗发液、醋、酒精都能在水中,形成了透明、稳定的,沙、面粉、食用油不能在水中,形成的是。

(3)把食用油加入水中,食用油会,说明食用油不能于水,在食用油和水的混合物中加入少量洗洁精,振荡后,食用油会变成的液体,这说明食用油在加入洗洁精后可以。

(4)胶水或洗发液倒入水中,它们在水中是沉入水底,并蜷缩在杯底的,是地向水中扩散,最后形成稳定的、分散在水中,而醋和酒精沉入水中而直接地向水中扩散。

2、对号入座

(1)在下列物体中,难溶于水的物体是()。

A.醋 B.酒精 C.食用油

(2)在水里滴几滴油,油会()。

A.浮在水面,不能在水中溶解 B.沉在水底,不能在水中溶解

C.在水中溶解了

3、辨一辨:(对打“√”错打“×”)

(1)液体都能溶解于水中。()

(2)气体不能溶解于水中。()

(3)不溶解于水中的物质在水中都要沉于底部。()

4 不同物质在水中的溶解能力

(一)我知道。

1、不同的物质在水中的溶解能力是,食盐在水中的溶解能力比小苏打要。

2、轻轻开启一瓶汽水,用注射器吸出约1/3管汽水,再用橡皮帽封住管口,向外拉注射器的活塞,看到注射器里的,向下推注射器活塞,看到注射器里的。

3、水除了能溶解和之外,还能少量地溶解、

等气体。水中的动物和植物就是靠溶解在水中的进行呼吸的。汽水中的气体是通过加压或化学方法溶解的,所以瓶一打开,气体就冒出来了。(二)辨一辨:(对打“√”错打“×”)

1、因为砂糖能溶解于水,所以在一杯水中能无限地溶解砂糖。()

2、水中不能溶解空气。()

3、空气能溶解在水里,油也能溶解在水里。()

4、一定量的水只能溶解一定量的食盐。()

5、溶液就是指的液体。()

6、食盐水是水溶液。()

7、一些液体能均匀地、稳定地分散在水中,溶解于水,另一些液体则不能。( )

8、不同的物质在水中的溶解能力相同。()

9、一些气体也能溶解于水。()

10、物质在水中的溶解是无限的。()

5 溶解的快与慢

1、我知道:

(3)水果糖在水中快速溶解的方法:①②③。(4)汽水中的气体是通过或溶解的。

(5)溶解在水里的食盐可以用或的方法进行分离。

(1)方糖在()中溶解最快。

A、热水

B、冷水

C、冰水

(2)我们可以用()把沙子从水中分离出来。

A、过滤 B沉淀 C蒸发

(3)我们可以用()方法把食盐从水中分离出来。

A、过滤 B沉淀 C蒸发

(4)下列哪种方法在嘴里溶解方糖最快?()

A.含在嘴里不动 B.用舍翻动搅拌 C.把糖块咬碎 D.咬碎并搅拌(5)一杯浓盐水的底部还有未溶解的盐,我们可以用下列哪种方法使杯底的盐溶解()。

A.不断搅拌B.往杯中加水C.使杯中的水蒸发

3、实验

6 100毫升水能溶解多少克食盐

(一)我知道。

1、常温下,在100毫升水中,食盐溶解的量是有限度的,大约是克食盐,这就是食盐在水中的。

2、溶解在水中的食盐能用的方法把食盐和水分离出来。

(二)辨一辨:(对打“√”错打“×”)

1.因为砂糖能溶解于水,所以一直往杯子里加砂糖能全部溶解。()

2.1000毫升水能无限量地溶解食盐。()

3.物质在水中的溶解是有一定限度的。()

4.做了“100毫升水能溶解多少克食盐”这个实验,用过的盐水可以收集起来做下一个实验用。()

5.在研究“100毫升水能溶解多少克食盐”时,一定要量取水量。()

6.粗盐在水中溶解的快,细盐在水中溶解的慢。()

7.空气能溶解在水里,油也能溶解在水里。()

8.因为砂糖能溶解于水,所以在一杯水中能无限地溶解砂糖。()

7 分离食盐与水的方法

(一)我知道。

1、给杯子中的盐水加热,可以分离食盐和水,需要的材料有:、

、、、、。

2、酒精灯的火焰分为、、三个部分,外焰的,内焰其次,焰心的温度最低。

3、把海水引进盐田,利用使海水中的水分蒸发,海水中的水

分越来越少,开始析出盐的结晶。

(二) 对号入座

1、酒精是容易挥发和燃烧的液体。在做实验时,万一有洒出的酒精在灯外燃烧,我们该怎样做?()

A、用嘴吹

B、用手拍打

C、不要惊慌,可用湿抹布或用沙土扑灭。

2、在做蒸发食盐水的实验中()

A、水完全蒸发后熄灭酒精灯。

B、水还未完全蒸发前熄灭酒精灯。

3、酒精灯火焰温度最低的是()

A、外焰

B、内焰

C、焰心

4、世界上只有()的淡水适于人类使用。

A、30%

B、3%

C、70%

(三)辨一辨:(对打“√”错打“×”)

1、点燃酒精灯时一定要用燃着的火柴,也可以用燃着的酒精灯对火。

()

2、加热完毕需要熄火时,可用灯帽将其盖灭。()

3、我们也可以用嘴灭火。()

4、盐能够溶解在水中,也能从水中分离出来。人们就是利用了盐的这个特

点,把海水引进盐田,用太阳的热量使海水中的水分蒸发,最后析出盐的结晶。

()

5、如果把海水所溶解的盐全部提取出来,重量可达 3.7×10亿吨。

()

(四)简答:

1、在使用酒精灯时,我们需要注意哪些事项?

答:(1)

(2)

(3)

新版教科版四年级上册科学全册教案

新版教科版四年级上册 教 学 设 计 千金小学施小红 四年级上册教材目录

天气/溶解/声音/我们的身体 天气 1、我们关心天气 2、天气日历 3、温度与气温 4、风向和风速 5、降水量的测量 6、云的观测 7、总结我们的天气观察 溶解 1、水能溶解一些物质 2、物质在水中是怎样溶解的 3、液体之间的溶解现象 4、不同物质在水中的溶解能力 5、溶解的快与慢 6、100毫升水能溶解多少克食盐 7、分离食盐与水的方法 声音 1、听听声音 2、声音是怎样产生的 3、声音的变化 4、探索尺子的音高变化 5、声音的传播 6、我们是怎样听到声音的 7、保护我们的听力 我们的身体 1、身体的结构 2、骨骼、关节和肌肉 3、运动起来会怎样(一) 4、运动起来会怎样(二) 5、食物在体内的旅行 6、食物在口腔里的变化 7、相互协作的人体器官 天气单元 本单元教材分析

一、单元定位: “天气”单元的重点是引起学生关注每天天气的变化,并能像气象学家那样对天气的一些基本特征进行观察、记录、分析。 教材基本上是围绕如何观察天气现象、如何记录展开的,“天气日历”是观察记录天气现象的文本工具。对记录的统计和分析能使学生了解科学的处理数据方法,并建立对天气新的认识,这也是解释天气如何变化的依据。 期待学生经过本单元的学习,能对天气有一个全面、科学的认识,激发学生对天气现象研究的好奇和热情。学生还会发现科学工具使他们的观察能力得到延伸,并使他们在观察过程中,获得更多的有价值的信息。 二、单元设计特点及教学说明: 《天气》单元一共设计了7课,可以分为三个阶段: 第一阶段为第1课和第2课,学生认识到人们通常从云量、降水量、风和温度这几个方面来描述天气;开始在一个比较长的时间(如一个月)里收集天气信息,并把他们观察到的信息记录在“天气日历”上;在每天跟踪观察和记录天气的过程中,让学生真实地感受天气是在不断地改变着的,激发学生研究天气的兴趣。 第二阶段,第3-6课。学生将分别观察、讨论、测量和记录四种(云量、降水量、风和温度)天气特征的数据。 最后,进入第7课的时候,学生已经做了近一个月的观察和记录,收集了大量的关于天气的数据。在这一课,他们将分析和总结已经收集到的数据,形成《天气》单元学习以来的对当地天气的概括性的认识。 三、教学建议: 1.要让学生真正走近天气现象,用感官和简单工具获取天气特征的相关信息和记录数据。本单元学到的新的科学知识和实践能力有助于学生对天气的理解和应对天气对他们的影响。 2.由于本单元的教学活动有时需要在特定的天气环境下进行,如第4课《风向和风速》、第6课《云的观测》。因此,需要教师根据天气情况随时调整教学内容。 3.本单元学生将经历一个较长时间的观察和记录天气现象的过程,教师要对每天的观测和记录活动给以及时的指导、督促,更重要的是不断激发学生学习兴趣,这将是决定本单元学习成效的重要因素。 4.我国幅员辽阔,各个地方的天气情况千差万别。教师可根据本地的实际情况使用教

教科版四年级科学上册主要知识点整理

教科版四年级科学上册主要知识点整理 第一单元天气 1、天气(总是)在发生变化, 它影响着我们的(活动),也影响着地球上所有(生物)。 2、(云量)、(降水量)、(气温)、(风向和风速)是天气的重要特征, 是天气中观察的重要数据。 3、在观察天气时,把(影响天气变化的因素)联系起来考虑, 会帮助我们更好地认识天气。(“网状图”)能使这种联系变得更加清晰。 4、(天气日历)是记录(每天各种天气现象)的表格, 可以使用一些天气符号来记录(云量)、(降水量)、(风速)、(风向)等。 5、在坚持每天观察、记录的同时, 还要注意收听、收看(当地的天气预报), 并进行比较。 6、要尽量在每天的(同一)时间观察天气, 周末和假期(不能)间断。 7、测量气温要选择(通风)的地方, (室外阴凉通风处)的温度更能反映当地的气温。通常情况下, 一天中(中午)的气温最高。 8、风向是指(风吹来的方向)。由北向南吹来的是(北风), 由西南向东 北吹来的是(西南风)。当红旗飘向东南时, 吹的是(西北风)。 9、风向可以用(风向标)来测量。风向标的箭头指向(风吹来的方向)。如风向标的箭头指向西北, 就是(西北)风。 10、在用风向标确定风向之前, 可以先用(指南针)或(周围的自然景物)来确定方向, 然后再观察风向标的箭头指向。 11、我们可以用(八个)方位来描述风向,分别是(东)、(西)、(南)、

(北)、(东北)、(西北)、(东南)、(西南)。 12、风速是以风(每秒行进多少米)来计算的。(风速仪)是测量风速的仪器。气象学家把风速记为(13)个等级。 13、降水的形式很多, 常见的有(雨、雪、冰雹)等。 14、(雨量器)是测量降水量多少的装置。气象学家根据一天(24 小时)的降水量确定下雨等级。如小于(10毫米)是小雨,10?25毫米是(中雨),25?50毫米是(大雨),50?100毫米是(暴雨)等。 15、(云)可以看作是天上的雾, 是由千千万万的(小水滴)或(冰晶)组成的。通常把云分成(积云)、(层云)、(卷云)三类。靠近地球表面形成的扁平状云是(层云),看上去像棉花堆一样的云叫(积云),纤细的羽状云是(卷云)。 16、人们根据云量的多少区分(晴天)、(多云)、(阴天)。当天空中的云量不超过四分之一是(晴天),云量不超过四分之三是(多云),阴天 时,云量会超过整个天空的(四分之三). 17、一天中的气温变化规律是(先上升后下降),(清晨)和(晚上)温度最低,(午后)温度最高。 18、对天气信息进行整理、总结和分析,可以帮助我们认识天气的(某些特征),了解天气变化的(一些规律)。 第二单元溶解 1、溶解是指物质在水中变成肉眼看不见的(微粒),(均匀)地分布在水中,不能用(过滤)或(沉淀)的方法分离。 2、过滤时,漏斗下端的管口要(紧贴)烧杯的(内壁),使液体沿着(玻

科教版四年级科学上溶解

科教版四年级科学上--第二单元《溶解》 (2008-09-07 14:20:45) 转载 标签: 教育 溶解 1、水能溶解一些物质 2、水是怎样溶解物质的 3、液体之间的溶解现象 4、不同物质在水中的溶解能力 5、溶解的快与慢 6、一杯水能溶解多少食盐 7、分离食盐与水的方法 第二单元溶解 第一课水能溶解一些物质 【教学目标】 科学概念: 一些物质容易溶解在水中,有些物质不容易溶解在水中。 不容易用过滤的方法把溶解了的物质从水中分离出来。 过程与方法: 观察和描述食盐、沙、面粉在水中的容易溶解和不容易溶解的现象, 能使用过滤装置分离几种固体与水的混合物。 情感、态度、价值观: 体验研究溶解与不容易溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。在观察比较活动中,能够意识到细致的观察才会使描述更准确。严格按照规范利用溶解装置进行实验。【教学重点】描述食盐、面粉等物质溶解现象的主要特征。 【教学难点】比较食盐、沙、面粉在水里的变化有哪些相同和不同。 【教学准备】 分组材料:食盐1、沙1、面粉1、装水烧杯3、筷子1、玻棒1、水槽1、漏斗1、滤纸3、铁架台1。(沙在使用前淘干净。) 【教学过程】 一、食盐在水里溶解了 1.学生观察实验:取一小匙食盐和一小匙沙,分别放入两个盛水的玻璃杯内,不搅拌,静静观察,比较食盐和沙在水中的变化。过一会再搅拌,观察它们的变化。 2.学生汇报观察现象:食盐在水里的变化是怎样的?沙在水里呢?(注意纠正学生的汇报:食盐在水里容易溶解,沙在水里不容易) 3.组织讨论:哪些现象使我们可以判断出"盐在水里容易溶解"?哪些现象能使我们判断"沙在水里不容易溶解"?(板书食盐的溶解现象和沙不容易溶解现象。) 二、面粉在水中溶解了吗 1.教师讲解:食盐在水里很容易溶解,形成了的溶液我们可以叫做食盐溶液;沙在水中不容

小学小学四年级科学上册第二单元溶解知识总结

第二单元《溶解》知识整理 水能溶解很多物质。由于水溶解了自然界中的许多矿物质,生物得到了营养;由于水溶解了空气中的氧气,水中的动物和植物能够生存。 第一课《水能溶解一些物质》 1、溶解是指:物质均匀地、稳定地分散在水中,不会自行沉降,也不能用过滤的方法把溶液中的物质分离出来。 2、能溶解于水的物质有:食盐、糖、小苏打、肥皂、胶水、洗发水、洗手液、酒精、醋、酱油、味精、高锰酸钾等。 3、不能溶解于水的物质有:面粉、食用油、沙子、石头、铁钉、橡皮、塑料等。 4、分离方法:食盐、糖等一些固体物质在水中溶解后,能用蒸发的方法使其析出结晶与水分离。面粉、沙子等一些不能溶于水的固体物质能用过滤或沉降的方法分离出来。 5、【过滤装置图】 6、过滤实验操作注意事项: “一贴”:滤纸对折两次后打开紧贴漏斗内壁; “二低”:①滤纸边缘略低于漏斗口边缘;②导入漏斗的液体液面略低于滤纸边缘; “三靠”:①倒液体的烧杯口要紧靠玻璃棒(引流);②玻璃棒一头斜靠着三层滤纸的那一边;③漏斗颈的底端紧靠烧杯内壁。 第二课《物质在水中是怎样溶解的》 7、为了清晰地观察到物质的溶解过程,我们用一种有颜色的物质代替食盐做溶解的实验,这种物质就是高锰酸钾。 8、高锰酸钾颗粒是黑紫色,高锰酸钾溶液是紫色。人们常用高锰酸钾来消毒和防腐。不能用手直接取高锰酸钾,需要用小勺来取。 9、溶解的特征:物质在水中化成了肉眼看不见的微粒,均匀地分散在水中,不能用(过滤或沉降)的方法分离出来。 面粉沙食盐高锰酸钾 能否看见颗粒能能不能不能 分布是否均匀否否是是 是否有沉淀出现是是否否 能用过滤的方法分离吗能能不能不能 是溶解还是没有溶解没有溶解没有溶解溶解溶解 水中,不会自行沉降,也不能用过滤的方法把溶液中的物质分离出来。

教科版四年级上册科学试题及答案

四年级科学上册期末测试卷 第一学期 一、我会填。(每空1分,共30分) 1、风向可以用()来测量,风向标箭头所指的方向就是( )。由北向南吹的风叫()。 2、降雨量的多少可以用()来测量。 3、降水的形式很多,常见的有( )、()、()等。 4、要在一杯水中很快溶解一小块肥皂,我会用到的方法有()、()、()等。新课标第一网 5、水里的动植物呼吸的是溶解在水中的()。 6、我们平时会听到各种各样的声音,声音是由物体( ) 产生的。 7、声音是以( )的形式传播的,声音是向着四面八方传播的。 8、物体振动幅度越大,声音越( );振动幅度越小,声音越()。物体振动频率越快,发出的声越();物体振动频率越慢,发出的声音越低。X|k |b| . c|o |m 9、人的呼吸实际上是在进行着()交换。 10、人体从外形上一般可以分为()、()、()和()几部分。 11、人体骨骼的作用是;(),(),进行各种各样的活动。 12、人体的消化器官主要包括 ()、()、()、()、()、()。 13、人耳朵里的()能接受各种声波并产生振动。 二、我会选,将正确答案的序号填在括号里。(每题2分,共20分) 1、降雨量的单位是()。w w w .x k b 1.c o m A、厘米 B、毫米 C、毫升 2、气象学家通常把风速分为()个等级。 A、11 B、12 C、13 3、烟垂直上升,这时的风力为()。 A、0级 B、1级 C、2级 4、我们可以用()的方法,把食盐从盐水中分离出来。 A、过滤 B、沉淀 C、蒸发 5、在一杯水中滴几滴色拉油,我们能看到的现象()。 A、色拉油慢慢地在水中溶解了。 B、色拉油沉到水的底部去了。 C、色拉油一直浮在水面上。新|课|标|第|一|网 6、当上课铃声响起,小朋友们从各处跑向自己的教室,这说明声音的传播方向是朝着()

四年级科学上册《物质在水中是怎样溶解的》参考教案 教科版

教学目标 科学概念: 溶解是指物质均匀地、稳定地分散在水中,且不能用过滤的方法或者沉降的方法分离出来。过程与方法: 观察和描述高锰酸钾在水中的溶解过程,并想象食盐的溶解过程。 情感、态度、价值观: 认识到实验中细致观察的重要性。 教学重点 描述食盐、面粉等物质溶解现象的主要特征。 教学难点 比较食盐、沙、面粉在水里的变化有哪些相同和不同。 教学准备 分组材料:装水烧杯4、筷子1、高锰酸钾1、小钥匙、食盐1、沙1、面粉1。 教学过程 一、观察高锰酸钾的溶解 1.引导想象:食盐在水中的溶解过程。 2.教师讲解:为了清晰地观察到溶解的过程,我们用一种有颜色的物质来做溶解实验。教师出示高锰酸钾。(教师取放演示要规范,这是学生首次接触化学药品) 3.引导观察描述:高锰酸钾是一种什么样的物质? 4.学生实验:在一个装水的烧杯内,轻轻地放入几小粒高锰酸钾,先静观高锰酸钾在水中的分散现象,然后用筷子轻轻搅拌一下水,继续观察水和高锰酸钾的变化。(注意学生对观察到的细节地描述) 5.学生汇报:高锰酸钾在进入水的前中后有什么样的变化?它在水中溶解了吗?它与食盐在水中的溶解有什么异同? 二、不同物质在水中的溶解 1.观察记录实验:进一步观察食盐、沙、面粉和高锰酸钾在水中的溶解情况,比较它们在水中有什么相同与不同。(观察结果可直接记录在书上的表格中) 变成的微粒大小 在水中的分布 是否沉淀

能用过滤的方法分离吗 是溶解还是没溶解 2.小组交流:修正描述和记录。 3.全班讨论交流:物质是否在水里溶解了,我们能观察和区别吗?我们是怎样观察和区分的呢? 4.整理记录:学生对溶解特征的认识记录在科学笔记本。

四年级科学上册《液体之间的溶解现象》教学设计

《液体之间的溶解现象》教学设计 任登玲 一、教材分析: 《液体之间的溶解现象》是四年级上册第三单元“溶解”的第三课,经过前两课的学习,同学已经了解了固体在水中的溶解。这一课是让学生观察几种液体能否溶解在水中。第一部分引导学生观察胶水和洗发液溶解的过程。它们在水中是漂浮还是下沉?它们在水中是怎样扩散的?同高锰酸钾在水中的扩散过程进行比较。它们溶解后胶水和洗发液可以形成稳定的水溶液。 本课选用了一些学生非常熟悉的几种液体让学生观察、比较它们在水里的溶解情况,发现有些液体可溶于水,而有些液体不溶于水。 二、教学目标: 科学概念:一些液体能均匀地、稳定地分散在水中,溶解于水,另一些液体则不能。 过程与方法:观察和描述一些液体在水中的溶解现象。 情感、态度、价值观:1、意识到溶解在生活中应用的重要性。 2、认识观察、比较的重要性。 三、教学重点:能意识到溶解在人们生活中应用的广泛性和重要性,并能在实际生活中加以运用。 四、教学难点:描述一些液体在水中的溶解现象。

五、教学准备: 容器架、盛水试管、滴管、玻璃杯、小匙、筷子、胶水、洗发液、醋、碘酒、酱油、食用油、课件、实验记录单 六、教学过程: (一)、复习导入 1.同学们,炎热的夏天你们最喜欢喝什么?(饮料)老师现在就来制作一杯饮料。老师出示果珍,把果珍放入水中,请同学们仔细观察果珍会怎样? 提问:果珍在水里怎么了?(溶解了)回亿固体物质是怎样溶解在水中的?这些固体物质均匀地分布在水里,形成透明、稳定的溶液。 2、引出课题。那么,液体是否能像食盐和高锰酸钾那样溶解在水中呢? 3、学生讨论回忆已有经验。(食盐、糖等) 二、观察和描述胶水和洗发液的溶解过程 提问:那么液体之间是怎样溶解的呢? 1、出示胶水和洗发液,今天我们就来研究胶水和洗发液在水中的现象。大家猜猜看,如果把它们分别倒入水中会出现什么现象? 2、学生小组讨论,猜测结果。 3、让我们一起做个实验看看胶水和洗发液是怎么在水中溶解的吧!老师做演示实验。 (1)取一小匙胶水或洗发液倒入盛水的玻璃杯。

四年级科学上册《物质在水中是怎样溶解的》优质教案 教科版

《物质在水中是怎样溶解的》 一、教材简析 本课是教科版四年级上册科学第二单元“溶解”部分的第二课。在第一课《水能溶解一些物质》的基础上,安排学习本课内容。学生在生活中大多无法细致地观察到溶解的过程。因此,对于物质究竟是怎样均匀地分散到水中去的缺乏感性认识。这一课选用溶解实验的典型材料——高锰酸钾,让学生通过仔细观察,描述高锰酸钾溶解于水的逐渐变化过程,想象食盐在水中溶解时可能出现的变化,形成“溶解”的描述性概念。 二、学生分析 四年级学生接触科学课已有一年,有一定的科学素养,同时对实验课兴趣非常浓厚。但是在思维上,逻辑性、严谨性不强,考虑问题不深入、不够细致周密;同时实验操作能力有待提高。 三、教学目标 【科学概念】 溶解是指物质均匀地、稳定地分散在水中,不会自行沉降,也不能用过滤的方法把溶液中的物质分离出来。 【过程与方法】 观察和描述高锰酸钾在水中的溶解过程,并想象食盐的溶解过程。 【情感、态度、价值观】 认识到细致的观察比较的重要性。 四、教学重、难点 【教学重点】 描述食盐、高锰酸钾等物质溶解现象的主要特征。 【教学难点】 比较食盐、沙、面粉、高锰酸钾在水里的变化有哪些相同和不同之处。 五、教学准备 【准备材料】4个装水的透明玻璃杯、1根搅拌棒、高锰酸钾、一个药匙、20克食盐、20克面粉、30克细沙。高锰酸钾在水中的溶解过程记录表,面粉、沙、食盐和高锰酸钾在水中的状态记录表。 六、教法方法 主要教学方法: 1、探究式实验教学法。其教学模式是:设疑—观察(实验)—思考—总结—应用。通过实验、观察、探究得出科学结论。 2、互动式教学法。在教师的讲解过程中,有学生的猜想、讨论、抢答,在实验过程中师生之间不停地进行“信息”交流,有助于学生注意力的集中和学习积极性的提高。 七、教学过程 创设情境,导入新课。 1、创设情境,猜一猜:三杯不同物质与水的混合物分别是什么(出示课前准备的一杯沙和水的混合物、一杯面粉和水的混合物、一杯食盐溶液)?让学生猜测,并说出理由(是否有沉淀,能否看见颗粒……)。通过一系列的提问:“你怎么猜出是食盐的呢?它溶解了吗?它是怎样溶解的呢?”了解学生的前概念,激发学生的求知欲。 2、导入新课,板书课题。 1、讲解、观察高锰酸钾。

教科版四年级上册科学教案教育教案及其反思

教科版四年级上册科学教案 第一单元天气单元 本单元教材分析 一、单元定位: “天气”单元的重点是引起学生关注每天天气的变化,并能像气象学家那样对天气的一些基本特征进行观察、记录、分析。 教材基本上是围绕如何观察天气现象、如何记录展开的,“天气日历”是观察记录天气现象的文本工具。对记录的统计和分析能使学生了解科学的处理数据方法,并建立对天气新的认识,这也是解释天气如何变化的依据。 期待学生经过本单元的学习,能对天气有一个全面、科学的认识,激发学生对天气现象研究的好奇和热情。学生还会发现科学工具使他们的观察能力得到延伸,并使他们在观察过程中,获得更多的有价值的信息。 二、单元设计特点及教学说明: 《天气》单元一共设计了7课,可以分为三个阶段: 第一阶段为第1课和第2课,学生认识到人们通常从云量、降水量、风和温度这几个方面来描述天气;开始在一个比较长的时间(如

一个月)里收集天气信息,并把他们观察到的信息记录在“天气日历”上;在每天跟踪观察和记录天气的过程中,让学生真实地感受天气是在不断地改变着的,激发学生研究天气的兴趣。 第二阶段,第3-6课。学生将分别观察、讨论、测量和记录四种(云量、降水量、风和温度)天气特征的数据。 最后,进入第7课的时候,学生已经做了近一个月的观察和记录,收集了大量的关于天气的数据。在这一课,他们将分析和总结已经收集到的数据,形成《天气》单元学习以来的对当地天气的概括性的认识 三、教学建议: 1.要让学生真正走近天气现象,用感官和简单工具获取天气特征的相关信息和记录数据。本单元学到的新的科学知识和实践能力有助于学生对天气的理解和应对天气对他们的影响。 2.由于本单元的教学活动有时需要在特定的天气环境下进行,如第4课《风向和风速》、第6课《云的观测》。因此,需要教师根据天气情况随时调整教学内容。 3.本单元学生将经历一个较长时间的观察和记录天气现象的过程,教师要对每天的观测和记录活动给以及时的指导、督促,更重要的是不断激发学生学习兴趣,这将是决定本单元学习成效的重要因素。 4.我国幅员辽阔,各个地方的天气情况千差万别。教师可根据本地的实际情况使用教材。有条件的学校,可以建立学校的观测气象

教科版小学科学四年级上册教案

第一单元天气 第一课我们关心天气 探究活动分析: 1.通过引导学生观察一张“城市天气预报图”来帮助学生明确常见的天气现象。图上用各种天气符号和表示温度的数字,反映这一天全国各个地区的天气情况。学生通过对这张图的观察,可以对常见的天气现象有一个基本的了解。 2.图上的表示天气现象的符号可采用粘贴的形式,在符号下面应写上符号的名称,便于学生认识这些天气现象。 3.提问学生还知道那些天气现象,以帮助学生全面认识天气现象。 4.为每一组准备一套天气符号,让学生尝试着给这些天气现象进行分类。 5.(室外)观察、描述今天的天气现象--引导学生从云、降水、温度、风四个方面对今天的天气进行观察。 6.用一些词或句子将观察到的现象记录在科学记录本上。回到教室后,将学生观察到的现象进行交流。7.引导学生思考今天的天气对我们的生活有什么影响或提问学生你觉得今天的天气我们应该穿什么衣服?使学生意识到天气在影响着我们的生活。 8.在学生的科学记录本上,描述今天的天气时,可能只是一些毫无联系的几个简单的词语或句子。提示部分对学生描述天气的方法的指导--将天气特征与生活建立联系,提高学生对天气的认识水平。可以引导学生阅读提示,并应用提示的方法对自己的记录进行改进,并把改进后的描述和同学交流。 教学目标: 科学知识: 1.初步感知可以从云量、降水量、气温、风向和风速等天气现象来描述天气。 2.知道常见的一些天气现象和天气符号。 过程与方法: 1.能对各种天气现象进行分类。 2.运用感官观察天气,并学会用简单的词句把它记录下来。 情感态度价值观: 意识到天气每天都在发生着变化并影响着我们的生活,提该关心天气的意识。 教学重难点: 知道常见的一些天气现象和天气符号。 教学准备: 1.用天气符号标注城市天气情况的中国地图一张; 2.每组一套天气符号卡片; 3.天气现象归类表格和关于天气网状图各一份; 4.每个学生科学记录本各一本。 教学活动过程: 一、认识天气现象 1.出示一张“城市天气预报图”:这是一幅中央气象台的天气预报图,图中显示了哪些天气现象? 2.根据学生的回答在黑板上粘贴相应的天气符号并写上名称。 3.提问:你们还知道哪些天气现象?(根据学生回答出示相应符号) 4.发给每一组一套天气符号:请大家对这些天气现象进行分类。 5.汇报交流。 二、描述今天的天气怎样? 1.今天的天气怎样呢?我们一起到外面从云、降水、温度、风四个方面对今天的天气进行观察,然后用一些词或句子将观察到的现象记录在科学记录本上。 (出示观察要求:请从云、降水、温度、风四个方面对今天的天气进行观察,然后用一些词或句子将观察到的天气现象记录在科学记录本上。) 2.安全教育,并落实小组长进行管理。 3.带上科学记录本和笔排队到操场上分组进行观察,教师巡视。(时间控制在10分钟内) 4.回到教室进行交流:请同学来汇报一下你们观察到天气现象。 5.学生汇报,教师展示学生的记录。 6.提问:今天的天气对我们的生活有什么影响?(如不知如何回答可提问:你觉得今天的天气我们应该

人教版四年级科学上溶解

第二单元溶解 第一课水能溶解一些物质 科学概念: 一些物质容易溶解在水中,有些物质不容易溶解在水中。 不容易用过滤的方法把溶解了的物质从水中分离出来。 过程与方法: 观察和描述食盐、沙、面粉在水中的容易溶解和不容易溶解的现象,能使用过滤装置分离几种固体与水的混合物。 情感、态度、价值观: 体验研究溶解与不容易溶解现象的乐趣,激发进一步探究溶解问题的兴趣。在观察比较活动中,能够意识到细致的观察才会使描述更准确。严格按照规范利用溶解装置进行实验。 教学重点: 描述食盐、面粉等物质溶解现象的主要特征。 教学难点: 比较食盐、沙、面粉在水里的变化有哪些相同和不同。 教学准备: 分组材料:食盐1、沙1、面粉1、装水烧杯3、筷子1、玻棒1、水槽1、漏斗1、滤纸3、铁架台1。(沙在使用前淘干净。) 教学过程: 一、食盐在水里溶解了

1.学生观察实验:取一小匙食盐和一小匙沙,分别放入两个盛水的玻璃杯内,不搅拌,静静观察,比较食盐和沙在水中的变化。过一会再搅拌,观察它们的变化。 2.学生汇报观察现象:食盐在水里的变化是怎样的?沙在水里呢?(注意纠正学生的汇报:食盐在水里容易溶解,沙在水里不容易) 3.组织讨论:哪些现象使我们可以判断出"盐在水里容易溶解"?哪些现象能使我们判断"沙在水里不容易溶解"?(板书食盐的溶解现象和沙不容易溶解现象。) 二、面粉在水中溶解了吗 1.教师讲解:食盐在水里很容易溶解,形成了的溶液我们可以叫做食盐溶液;沙在水中不容易溶解,我们则把它叫做沙和水的混合物。那面粉在水中会怎样呢? 2.学生实验:取一小匙面粉,放入一个盛水的玻璃杯内,静静观察一会儿,看看面粉在水里的变化,然后再用筷子轻轻搅拌一会儿,观察面粉在水中的变化。 3.组织汇报:面粉在水中容易溶解吗?把它放置一会儿我们还能观察到什么现象? 4.教师引导描述:面粉水中是什么样的状态? 5.讨论:面粉、沙、食盐在水中的溶解情况有什么相同和不同?面粉在水中溶解了吗? 6.教师引导:为了作进一步的观察,我们可以采用过滤的方

教科版小学四年级上册科学教案(全册)

四年级上册教材目录第一单元天气 1、我们关心天气 2、天气日历 3、温度与气温 4、风向和风速 5、降水量的测量 6、云的观测 7、总结我们的天气观察 第二单元声音 1、听听声音 2、声音是怎样产生的 3、声音的变化 4、探索尺子的音高变化 5、声音是怎样传播的 6、我们是怎样听到声音的 7、保护我们 第三单元溶解 1、水能溶解一些物质 2、水是怎样溶解物质的 3、液体之间的溶解现象 4、不同物质在水中的溶解能力 5、溶解的快与慢 6、一杯水能溶解多少食盐 7、分离食盐与水的方法 的听力 第四单元我们的身体 1、身体的结构 2、骨骼、关节和肌肉

3、跳动起来会怎样(一) 4、跳动起来会怎样(二) 5、食物在体内的旅行 6、口腔里的变化 7、呵护我们的身体 第一单单元天气 本单元教材分析 一、单元定位: “天气”单元的重点是引起学生关注每天天气的变化,并能像气象学家那样对天气的一些基本特征进行观察、记录、分析。 教材基本上是围绕如何观察天气现象、如何记录展开的,“天气日历”是观察记录天气现象的文本工具。对记录的统计和分析能使学生了解科学的处理数据方法,并建立对天气新的认识,这也是解释天气如何变化的依据。 期待学生经过本单元的学习,能对天气有一个全面、科学的认识,激发学生对天气现象研究的好奇和热情。学生还会发现科学工具使他们的观察能力得到延伸,并使他们在观察过程中,获得更多的有价值的信息。 二、单元设计特点及教学说明: 《天气》单元一共设计了7课,可以分为三个阶段: 第一阶段为第1课和第2课,学生认识到人们通常从云量、降水量、风和温度这几个方面来描述天气;开始在一个比较长的时间(如一个月)里收集天气信息,并把他们观察到的信息记录在“天气日历”上;在每天跟踪观察和记录天气的过程中,让学生真实地感受天气是在不断地改变着的,激发学生研究天气的兴趣。 第二阶段,第3-6课。学生将分别观察、讨论、测量和记录四种(云量、降水量、风和温度)天气特征的数据。 最后,进入第7课的时候,学生已经做了近一个月的观察和记录,收集了大量的关于天气的数据。在这一课,他们将分析和总结已经收集到的数据,形成《天气》单元学习以来的对当地天气的概括性的认识。 三、教学建议: 1.要让学生真正走近天气现象,用感官和简单工具获取天气特征的相关信息和记录数据。本单元学到的新的科学知识和实践能力有助于学生对天气的理解和应对天气对他们的影响。

教科版四年级科学上册全册知识点

教科版四年级科学上册全册知识点 第一单元天气 1、通常通过(云量)、(降雨量)、(气温)、(风向)和(风速)等天气特征来描述天气。 2、天气每天都在发生(变化)。天气影响着我们的生活。 3、气温是指(室外阴凉)、(通风地方)的温度,每天应选择同一时间 来测量气温。 4、风可以通过自然界中事物的变化来感知,可以用(风向)和(风速)来描述。 5、降水量的多少可以用(雨量器)来测量。 6、根据云量的多少,天气可分为(晴天)、(多云天)和(阴天)。 7、云在天空中是会变化的,不同的云预示着(不同天气)的来临。 8、天气是不断变化的,对长时间观察记录的天气信息进行分析和整理,可 以帮助我们认识天气的一些特征,了解天气变化的一些规律。 9、天气特征包括(云量)、(降水量)、(风)和(气温)。

10、(温度计)、(雨量器)、(风向标)和(风速仪)是测量天气的工具。 11、风向是指(风吹来的方向)。 12、北风是由(北)向(南)吹来的风。 13、西风是由(西)向(东)吹来的风。 14、东南风是由(东南)向(西北)吹来的风。 15、风向可以用(风向标)来测量。 16、风向标的箭头指向的是(风吹来)的方向。我们用它来描述风向。 17、风向可以用(北)、(南)、(西)、(东)、(西北)、(东北)、(西南)、(东南)这八个方位来描述方向。 18、风的速度是以每秒进行多少米来计算的。 19、(风速仪)是测量风俗的仪器。 20、气象学家通常把风速分为(13)个等级。 21、风速等级是由(风速仪)测定的。

22、我们的风速简化等级有: 0 ——无风(旗子不动); 1 ——微风(旗子微动); 2 ——大风(旗子展开)。 23、(风向)和(风速)是天气观察中的重要数据。 24、降水的形式很多,常见的有(雨)、(雪)、(冰雹)等。 25、(雨量器)是测量降水量多少的装置。 26、降水量的等级表 日降水量指的是 4 24 小时内的降水量。 27、云可以分成三类:(积云)、(层云)、(卷云)。 28、靠近地球表面形成的扁平层状云是(层云)。层云通常是(灰色)的。 29、层云有时会覆盖大部分甚至整个天空。如果层云变厚,将会出现(毛毛雨)、(大雨)或(雪),所以也称它为(雨层云)。

教科版四年级上册科学总复习资料

人教版四年级上第一单元“天气”知识要点 1、天气总是在(发生变化) ,它影响着我们的(活动) ,也影响着地球上所有生物。 2、(云量)、(降水量)、(气温)、(风向和风速)是天气的重要特征,是天气观察的重要 数据。 3、(天气日历) 是记录每天各种天气现象的表格。 天气日历中一般要记录 (日期和时间) (云量和降水量) (风向和风速) 。 4、气温是指(室外阴凉、通风地方的温度) ,每天应选择(同一)时间来测量气温。通 常情况下,一天中(午后 2 点)的气温最高。 5、风向是指风(风吹来)的方向。 6、风向可以用(风向标)来测量。风向标的(箭头)指向风吹来的方向。如指向标的 箭头指向西北,就是(西北)风。 7、我们可以用 8 个方位来描述风向,分别是(东、东南、南、西南、西、西北、北、 东北)。 8、风的速度是以(风每秒行进多少米)来计算的。 (风速仪)是测量风速的仪器。气象 学家把风速记为( 13)个等级。 9、降水的形式很多,常见的有(雨、雪、冰雹)等。 10、(雨量器)是测量降水量多少的装置。气象学家根据一天( 24 小时)的降水量确定 下雨等级。如小于(10毫米)是小雨,10?25毫米是(中雨),25?50毫米是(大雨),50 100毫米是(暴雨),100?200毫米是(大暴雨),大于200毫米是(特大暴雨)。 11、云实际上是由千千万万的(小水滴)或(冰晶)组成的。通常把云分成(积云) (层云)、(卷 云)三类。靠近地球表面形成的扁平状云是(层云) ,层云通常是(灰色)的。 13、动植物也能预报天气,如: ( 1 )松果在干燥晴朗的日子鳞片会打开,相反,如果松 果的鳞片紧闭,则表示即将下雨。 ( 2)蜻蜓要下雨时会低飞。 ( 3)蚂蚁要下雨时会搬家。 1 4、空气质量预报分为 5级;舒适度指数预报分为 7级;紫外线强度分为 5级。 实验题: 一、制作风向标的材料和制作过程: 制作材料:吸管 1 根、小刀 1 把、剪子 1 把、硬纸板 1 块、大头针 1 个、带橡皮的铅笔 1 只。 制作过程: 1 、选一根硬一点的吸管,在吸管的两端纵向切开约 1 厘米的缝隙。 2、 用硬纸板剪一个大小适中的箭头和一个稍大的箭翼。分别插入吸管两端的缝隙,并 固定。 3、 用一根大头针穿过吸管平衡点并插入铅笔一端的橡皮中,使其能自由转动。 4、 确定方向后观察风向标的箭头指向就是风向。 二、制作雨量器 1 、找一个直通透明的杯子,杯子的高度在 15 厘米以上; 2、 以毫米为单位, 利用刻度尺在纸条上画好刻度, 纸条的长度略小于直筒杯子的高度; 3、 取一段长于刻度纸条的透明胶带平放在桌子上,胶面朝上,将纸条画有刻度的一面 朝下粘在胶带中间; 4、 一个同学手持杯子, 另一个同学把粘在刻度纸条的透明胶带竖直粘到杯子的外侧面, 要使刻度的底部正好和杯子内侧底部对齐; 5、用粘贴刻度纸的条的方法把小组的名字粘贴在杯子的背面。 6、什么是天气?天气指的是我们居住的地区,在某个时间的大气状况。 7、请你画出几种天气符号 高于层云,看上去像棉花堆一样的云叫(积云) 羽状 云是(卷云) 。 12 、在天气日历中,我们已经使用了(晴天) 观察。当天空中的云量不超过四分之一是(晴天) 过 (四分之三或覆盖整个圆面)就是阴天。 ,(积云)通常与晴好天气相联系。纤细的 、(多云)、(阴天)等来描述和记录云量的 ,云量不超过四分之三是(多云) ,云量超

教科版小学四年级科学上册教案

教育科学出版社 小学一年级科学上册教案 学校:___________ 授课班级:___________ 授课人:___________

教科版四年级上册科学教学计划 一、教材分析 《科学》四年级上册由“天气”、“溶解”、“声音”和“我们的身体”四个单元组成。本册教材是在三年级上、下册的基础上,引领学生经历一系列有意义、有价值的科学探究活动,使他们获得更多的学习体验,加深对科学的理解,增进科学探究的能力。 本册教科书中的每个教学单元都有七个课题,这七个课题即学习的内容,也反映了科学概念和过程与方法双向发展、螺旋上升的过程。 “天气”单元的重点是让学生学习并坚持较长时间的天气观察和记录,“天气日历”则是观察记录的载体。教科书中基本上是围绕如何观察天气现象、如何记录展开的;对记录的统计和分析能使学生了解科学的处理数据方法,并建立对天气新的认识。 “溶解”单元是从观察溶解现象入手,建立溶解的一般概念。这个概念可以看作是前概念水平,并没有涉及分子的运动与分布等问题。“不同物质在水中的溶解能力”问题实际上已经向着溶解度这一概念发展了,但是在这里主要还是想渗透溶解是物质的基本属性。物质溶解的多与少和很多因素有关,如压力、搅拌、温度等,溶解与析出往往是可逆的。在“溶解的快与慢”问题中,温度对溶解的影响是最重要的。而方糖的溶解从本质上与搅拌加快溶解是一致的,只不过它从另外一个角度来说明增加物质与水的接触面(所谓咬碎)可以加快溶解。 “声音”单元的各组实验意在形成一系列发展性的概念。从物体的振动产生了声音开始,到用音量和音高来描述声音,直至声音是以波的形式传播以及耳的功能等。教科书中的各种实验,特别是一些探究性的实验,都是在支撑声音概念的建立,并在此过程中使学生获得对科学的理解。 “我们的身体”单元旨在认识自己的身体,倡导健康的生活。当学生开始关注身体的结构、身体各种器官的功能和工作时,他们对健康便会有新的理解和认识。 各单元内容在科学整体框架中的位置为: 生命科学——生命体的结构与功能——《4.我们的身体》 物质科学——物体与材料的特性——《2.溶解》 物质科学——光、热、电、磁——《3.声音》 地球与空间——地球和天空的变化——《1.天气》 教学重点: 重视对学生典型科学探究活动的设计,以探究为核心,培养小学生的科学素养。 教学难点: 通过动手动脑、亲自实践,在感知、体验的基础上,使学生形成较强的科学探究能力。特别是实验中控制变量、采集数据,并对实验结果作出自己的解释,学习建立解释模型,以验证自己的假设。二、教学目标

教科版四年级科学上册教案

小学四年级上册科学教案 第一单元天气单元 单元教学目标: 1.科学概念: 天气每天都在发生着变化; 天气特征主要包括云量、降水量、风和温度; 温度计、雨量器、风向标和风速仪是测量天气的工具; 气象学家是研究、观察和记录关于天气信息以及应用这些信息预报天气的科学家; 天气影响着我们的生活。 2.过程与方法: 用感官观察天气; 讨论和记录关于天气特征的信息; 能使用温度计测量气温;能用简单工具估计风速、风向;能用自制的简易雨量器测量降雨量; 观察各种云的不同,并能给它们分类; 能对天气数据进行总结和分析。 3.情感态度和价值观: 增强天气意识,提高观察和研究天气的兴趣; 意识到天气如何影响每天的生活的;

意识到测量和长期的记录有助于我们学习更多的关于天气的知识 1 我们关心天气 教学目标: 科学知识: 1.初步感知可以从云量、降水量、气温、风向和风速等天气现象来描述天气。 2.知道常见的一些天气现象和天气符号。 过程与方法: 1.能对各种天气现象进行分类。 2.运用感官观察天气,并学会用简单的词句把它记录下来。 教学重难点: 知道常见的一些天气现象和天气符号. 情感态度价值观: 意识到天气每天都在发生着变化并影响着我们的生活,提该关心天气的意识。 教学准备: 1.用天气符号标注城市天气情况的中国地图一张; 2.每组一套天气符号卡片;

3.天气现象归类表格和关于天气网状图各一份; 4.每个学生科学记录本各一本。 教学活动过程: 一、认识天气现象 1.出示一张“城市天气预报图”:这是一幅中央气象台的天气预报图,图中显示了哪些天气现象? 2.根据学生的回答在黑板上粘贴相应的天气符号并写上名称。3.提问:你们还知道哪些天气现象?(根据学生回答出示相应符号) 4.发给每一组一套天气符号:请大家对这些天气现象进行分类。5.汇报交流。 二、描述今天的天气怎样? 1.今天的天气怎样呢?我们一起到外面从云、降水、温度、风四个方面对今天的天气进行观察,然后用一些词或句子将观察到的现象记录在科学记录本上。 (出示观察要求:请从云、降水、温度、风四个方面对今天的天气进行观察,然后用一些词或句子将观察到的天气现象记录在科学记录本上。) 2.安全教育,并落实小组长进行管理。 3.带上科学记录本和笔排队到操场上分组进行观察,教师巡视。(时间控制在10分钟内) 4.回到教室进行交流:请同学来汇报一下你们观察到天气现象。

教科版四年级科学上册溶解复习题

小学科学四年级上册第二单元练习题 一|填空: 1.加快溶解的主要方法有( )()()三种。 2.酒精灯的火焰分为()( )和( )三部分,( )的温度最高。3.食盐能够( )在水中,也能从水中( )出来。人们就是利用了盐的这个特点,把()引进盐田,用太阳的热量使海水中的()蒸发,最后析出盐的()。4.水除了能溶解()和()之外,还能少量的溶解()()等气体。5.不能用手直接取高锰酸钾,需要用()。 6.水里的动物和植物呼吸的是溶解在水里的()。 7.把大小、形状相同的两块肥皂分别放入热水和冷水中,()中的肥皂溶解的快。 8.()是指物质均匀地、稳定地分散在水中,不会自行沉降,也不能用过滤的方法把物质从水中分离出来。 9.食盐溶解于水的变化过程是一个()的过程。 10.()除了能溶解固体和液体之外,还能少量地溶解氧气、二氧化碳等气体。水中的动物和植物就是靠溶解在水中的氧气进行呼吸的。 11.()是自然界最常见的物质,它覆盖了地球表面的70%以上。 二、选择题(把正确答案的序号填在括号里) 1.“可乐”里面含有大量的()。 A.氧气B.氯气C.二氧化碳 2.不能够在水中溶解的物质是()。 A、味精 B、砂糖 C、淀粉 3.高锰酸钾()。

A、能够溶解在水里 B、不能够溶解在水里 C、只能溶解在热水里4.酒精灯熄火应该() A、用嘴吹灭火 B、用灯帽盖火c、用扇子扇灭5.用()的方法可以使盐从水中分离出来。 A.蒸发B.过滤C.沉淀 6.下列哪种方法在嘴里溶解方糖最快?() A.含在嘴里不动B.用舌翻动搅拌C.把糖块咬碎D.咬碎并搅拌7.一小匙食盐溶解在一杯水中,杯里的物质叫做()。 A、液体 B、液体混合物 C、溶液 8.下面哪一种物体不会溶解于水()。 A.巧克力B.食用油C.奶糖 9.能够在水中溶解的物质是()。 A、食盐 B、细沙 C、面粉 10.在水里滴几滴油,油会()。 A.浮在水面,不能在水中溶解B.沉在水底,不能在水中溶解 C.在水中溶解了 11.水中的动物和植物是靠溶解在水中的()进行呼吸的。 A.氧气B.二氧化碳C.水蒸气 三、判断正误(对的画“√”,错的画“×”) 1.一杯水不可以无限制的溶解盐,到一定程度,盐就不溶解了。……()2.可以用燃着的酒精灯对火。……………………………………………()

新版教科版四年级上册科学全册教案

新版教科版四年级上册科学全册教案 第一单元天气单元 本单元教材分析 一、单元定位: “天气”单元的重点是引起学生关注每天天气的变化,并能像气象学家那样对天气的一些基本特征进行观察、记录、分析。 教材基本上是围绕如何观察天气现象、如何记录展开的,“天气日历”是观察记录天气现象的文本工具。对记录的统计和分析能使学生了解科学的处理数据方法,并建立对天气新的认识,这也是解释天气如何变化的依据。 期待学生经过本单元的学习,能对天气有一个全面、科学的认识,激发学生对天气现象研究的好奇和热情。学生还会发现科学工具使他们的观察能力得到延伸,并使他们在观察过程中,获得更多的有价值的信息。 二、单元设计特点及教学说明: 《天气》单元一共设计了7课,可以分为三个阶段: 第一阶段为第1课和第2课,学生认识到人们通常从云量、降水量、风和温度这几个方面来描述天气;开始在一个比较长的时间(如一个月)里收集天气信息,并把他们观察到的信息记录在“天气日历”上;在每天跟踪观察和记录天气的过程中,让学生真实地感受天气是在不断地改变着的,激发学生研究天气的兴趣。第二阶段,第3-6课。学生将分别观察、讨论、测量和记录四种(云量、降水量、风和温度)天气特征的数据。 最后,进入第7课的时候,学生已经做了近一个月的观察和记录,收集了大量的关于天气的数据。在这一课,他们将分析和总结已经收集到的数据,形成《天气》单元学习以来的对当地天气的概括性的认识。 三、教学建议: 1.要让学生真正走近天气现象,用感官和简单工具获取天气特征的相关信息和记录数据。本单元学到的新的科学知识和实践能力有助于学生对天气的理解和应对天气对他们的影响。. 2.由于本单元的教学活动有时需要在特定的天气环境下进行,如第4课《风向和风速》、第6课《云的观测》。因此,需要教师根据天气情况随时调整教学内容。3.本单元学生将经历一个较长时间的观察和记录天气现象的过程,教师要对每天的观测和记录活动给以及时的指导、督促,更重要的是不断激发学生学习兴趣,这将是决定本单元学习成效的重要因素。 4.我国幅员辽阔,各个地方的天气情况千差万别。教师可根据本地的实际情况使用教材。有条件的学校,可以建立学校的观测气象站,为学生的观察活动提供更为有利的条件。 四、单元教学目标: 1.科学概念: 天气每天都在发生着变化;

新教科版四年级科学上册知识点

新教科版四年级科学上册第一单元知识点 一、天气 1、天气(总是)在发生变化,它影响着我们的(活动),也影响着地球上所有(生物)。 2、(云量)、(降水量)、(气温)、(风向和风速)是天气的重要特征,是天气中观察的重要数据。风可以通过(自然界中事物的变化)来感知,可以用(风向和风速)来描述。 3、(天气日历)是记录每天各种天气现象的表格,可以使用一些天气符号来记录(云量)、(降水量)、(风向和风速)等。 4、气温是指(室外阴凉、通风地方的温度),每天应选择(同一)时间来测量气温。测量气温要选择(室外阴凉、通风)的地方。 5、风向是指风(风吹来)的方向。由北向南吹来的是(北风),由西南向东北吹来的是(西南风)。当红旗飘向东南时,吹的是(西北风)。 6、风向可以用(风向标)来测量。风向标的箭头指向风(吹来)的方向。如指向标的箭头指向西北,就是(西北)风。 7、我们可以用8个方位来描述风向,分别是(东、东南、南、西南、西、西北、北、东北)。 8、风的速度是以(风每秒行进多少米)来计算的。(风速仪)是测量风速的仪器。气象学家把风速记为(13)个等级。 9、(降水)是天气的一个基本特征,也是天气日历中的重要数据。降水的形式很多,常见的有(雨、雪、冰雹)等。 10、(雨量器)是测量降水量多少的装置。气象学家根据一天(24小时)的降水量确定下雨等级。如小于(10毫米)是小雨,10~24.9毫米是(中雨),25~49.9毫米是(大雨),50~99.9毫米是(暴雨),100~249.9毫米是(大暴雨),大于250毫米是(特大暴雨)。 11、天空中漂浮的云实际上是由千千万万的(小水滴)或(冰晶)组成的。通常把云分成(积云)、(层云)、(卷云)三类。靠近地球表面形成的扁平状云是(层云),层云通常是(灰色)的。 高于层云,看上去像棉花堆一样的云叫(积云),纤细的羽状云是(卷云)。12、在天气日历中,我们已经使用了(晴天)、(多云)、(阴天)等来描述和记录云量的观察。当天空中的云量不超过四分之一是(晴天),云量不超过四分之三是(多云),云量超过(四分之三或覆盖整个圆面)就是阴天。