2019届二轮复习 群落的演替 学案(适用全国)

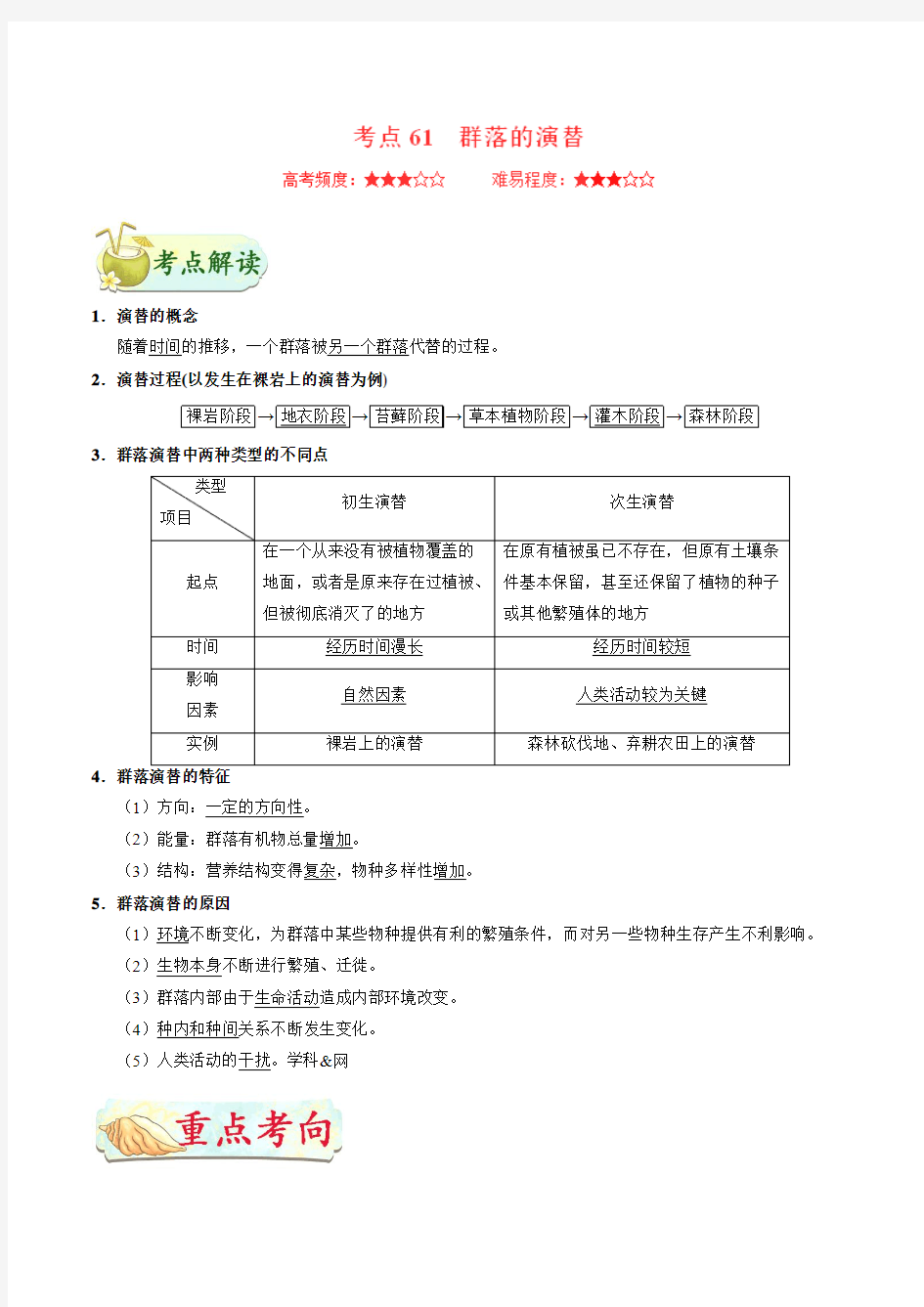

1.演替的概念

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

2.演替过程(以发生在裸岩上的演替为例)

裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段3.群落演替中两种类型的不同点

类型

项目

初生演替次生演替

起点在一个从来没有被植物覆盖的

地面,或者是原来存在过植被、

但被彻底消灭了的地方

在原有植被虽已不存在,但原有土壤条

件基本保留,甚至还保留了植物的种子

或其他繁殖体的地方

时间经历时间漫长

经历时间较短

影响

因素

自然因素人类活动较为关键

实例裸岩上的演替森林砍伐地、弃耕农田上的演替

4.群落演替的特征

(1)方向:一定的方向性。

(2)能量:群落有机物总量增加。

(3)结构:营养结构变得复杂,物种多样性增加。

5.群落演替的原因

(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的干扰。学科&网

考向一群落演替类型的判断

1.如图表示某地云杉林的形成过程。下列相关叙述正确的是

A.该群落的演替属于初生演替,群落结构越来越复杂

B.演替的方向和速度主要与气候、土壤等条件有关,与人类活动无关

C.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变,其中④→⑤过程中,云杉逐渐成为优势种D.在⑤云杉林群落中有明显的垂直结构,没有水平结构

【参考答案】C

解题技巧

判断初生演替和次生演替的方法

(1)从起点上判断

①初生演替的起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭了的环境。

②次生演替的起点为只是失去了原有植被的环境。

(2)从时间和速度上判断

①经历的时间长、速度缓慢的是初生演替。

②经历的时间短、速度较快的是次生演替。

2.下图是某处沙丘发生自然演替过程中的三个阶段,下列叙述正确的是

A.从形成沙丘开始发生的演替是次生演替

B.阶段Ⅰ的沙丘上草本植物占优势,群落尚未形成垂直结构

C.阶段Ⅰ与阶段Ⅱ的沙丘上生长的植物种类完全不同

D.阶段Ⅲ沙丘上的群落对外界干扰的抵抗力稳定性最强

【参考答案】D

考向二群落演替的趋势和规律

3.图甲表示弃耕农田的群落演替情况,图乙、丙、丁表示演替过程中各种量随时间的变化曲线,下列有关分析不正确的是

A.图甲中,b点时只存在群落的水平结构,d点时存在垂直结构和水平结构

B.图乙可表示演替过程中物种丰富度与时间的关系

C.图丙可表示该地块上恢复力稳定性与时间的关系

D.图丁可表示草本植物数量随时间变化的情况

【参考答案】A

技法提炼

群落演替的方向和结果分析

(1)群落演替的方向

①自然条件下,群落的演替一般朝着物种多样化、群落结构复杂化、生态功能完善化的方向发展。

②最终的演替结果主要由演替地所处的气候条件决定。如在干旱的荒漠地区很难形成森林。

(2)群落演替的结果

①能量:总生产量增加,群落的有机物总量增加。

②结构:生物种类越来越多,群落结构越来越复杂。

③稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆的变化,使抵抗力稳定

性越来越高。

4.从“湖泊”到“森林”要经历5个演替阶段:裸底阶段、沉水植物阶段、浮叶根生植物阶段、挺水植物阶段、森林植物阶段。下列说法不正确的是

A.有人为干扰时,从“湖泊”到“森林”的演替速度可能会加快

B.从“湖泊”到“森林”的演替和火灾后的草原进行的演替一样,都属于初生演替

C.上述演替过程中,植被的光能利用率逐渐提高,但能量传递效率保持在10%~20%

D.当演替达到森林阶段后,群落内物种的组成也不是一成不变的

【答案】B

【解析】人类活动可改变群落演替的速度与方向,因此有人为干扰时,从“湖泊”到“森林”的演替速度可能会加快,A正确;从“湖泊”到“森林”的演替起始于裸底阶段,因此属于初生演替,而火灾后的草原进行的演替属于次生演替,B错误;随着群落演替的进行,群落结构逐渐复杂,植被光能利用率提高,但能量传递效率保持相对稳定,仍然保持在10%~20%,C正确;演替达到相对稳定的阶段后,处于相对稳定状态,群落内物种组成也会发生变化,D正确。

1.下列有关群落演替的叙述,错误的是

A.群落演替过程中新群落中优势种不同于前一群落

B.群落演替过程中种群的基因频率不会发生显著变化

C.初生演替既可以起源于陆地也可起源于海洋

D.围湖造田说明人类的活动能改变群落演替的方向和速度

2.下列有关人类活动对群落演替影响的表述,哪一项是正确的

A.人类活动对群落演替的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

B.人类活动对群落演替的影响往往是破坏性的

C.人类活动往往使群落按照不同于自然演替的方向和速度进行演替

D.人类活动可以任意对生物与环境的相互关系加以控制

3.南方某地的常绿阔叶林因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后,该地常绿阔叶林逐步得以恢复。

下列说法错误的是

A.该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为次生演替

B.与草地生态系统相比,常绿阔叶林的动物分层现象较为复杂

C.常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因,除了植物的种子或者繁殖体得到保留外,还可能是原有的土壤条件也得到基本保留

D.群落演替过程中群落的物种组成不会发生变化

4.甲地因火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,随后两地陆续出现植被。如图曲线描述了某种变化。下列相关叙述错误的是

A.短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂

B.图中曲线可描述乙地土壤中有机物含量的变化

C.随着时间延长甲、乙两地物种丰富度逐渐增大

D.随着时间延长甲、乙两地一定都发展为森林群落

5.在湿地边坡等环境恶劣的地区恢复为林地的过程必须通过人工干预,在恢复林地的前期要特别注意选择合适的先锋植物进行种植,这有利于林地的快速恢复。下列说法中错误的是

A.湿地边坡恢复为林地的过程属于次生演替

B.该实例说明人类活动能改变群落演替的速度和方向

C.先锋植物应不仅能适应贫瘠土壤,还能保持水土、改良土壤

D.先锋植物最好选用从其他地区引入的繁殖快、易存活的植株

6.如图表示两个群落演替过程中物种丰富度的变化,下列叙述不正确的是

A.甲可表示火灾后森林进行的演替

B.甲的演替速度比乙快、历时短

C.甲中①②处的物种组成相同

D.若气候条件适宜,甲、乙均可演替成森林

7.某生物科研小组调查某弃耕农田在植被恢复过程中,一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段中典型物种的种群密度变化,绘制了下图,下列说法不正确的是

A.随时间的推移物种①逐渐消失,该群落的物种丰富度逐渐降低

B.弃耕农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替

C.三个物种的种间关系为竞争,同时体现出该群落具有垂直结构

D.图中b~c段,物种②的种群密度变为相对稳定与其耐受弱光有关

8.如图显示某一规模农场自1917年第一次使用化肥后100年中物种丰富度变化的数据。下列分析正确的是

注:纵坐标为单一物种总干重所占百分比,横坐标为物种丰富度。

A.1942年比1917年植物种类增多,群落结构趋于简单

B.2017年时,农场中的生物群落比以前有明显的分层现象

C.从图中信息反映出人类的干扰会影响群落演替的方向和速度

D.1917~2017年间该农场种群类型数量和各种群密度均不断降低

9.美国的一个淡水池塘的群落演替过程如图所示,有关说法不正确的是

注:W.水面植物;M.水边植物;S.岸上植物;Bm.沼泽草地植物;Bs.沼泽灌木;C.松树林;D.落叶树

A.该池塘经过一系列演替,最终演变为一个森林

B.最终该地分布较广的是落叶树

C.演变过程中物种多样性的程度逐渐减弱

D.在竞争中,植株的高度是战胜其他物种的一个决定性因素

10.陕北对黄土区的生态修复常用3种方式:退耕封育(封禁退耕地,依靠自然恢复)、退耕还草(人工种植紫花苜蓿等草本植物)、退耕还林(人工种植沙棘等灌木)。现已测定出经过7年恢复后的不同生态修复模式下植物群落的丰富度指数如下表。请分析回答:

样地

编号起始群落类型

经过7年修复后

草本层群落类型植被总覆盖度生长型物种丰富度

1 沙棘

达乌里胡枝子+铁杆

蒿80%

乔木—

灌木0

草本 2.15

2 紫花苜蓿铁杆蒿+长芒草85% 乔木—灌木—草本 2.64

3 达乌里胡枝子+达乌里胡枝子+赖草50% 乔木—

赖草灌木—

草本 3.19 (1)样地3采用的生态修复模式是__________,判断依据是_________________。

(2)表中的“物种丰富度”一列中的“0”代表的是7年后没有新增其他灌木,出现这种现象的原因是___ ________________________。从表中可以看出,7年后的植物物种多样性差异主要体现在______ __________(生长型)。

(3)7年后,样地1的物种丰富度低于样地3的原因是_________________________________。

(4)后续研究发现:黄土区的耕地依靠自然演替形成以达乌里胡枝子与铁杆蒿为建群种的群落类型约需10年,形成以铁杆蒿与长芒草为建群种的次生草原群落约需16年,这说明在演替初期,人工修复模式能______________________________________________________。3个样地经过一段时间运行后,群落结构都趋于稳定,这体现了生态系统具有______________。

11.(2018·海南卷)某小组为了研究某混交林的群落结构,选择了若干样地进行调查。其中A、B、C三种乔木的调查结果如表。

回答下列问题:

(1)据表可知:_____种群属于增长型种群,____种群属于衰退型种群,_____种群属于稳定型种群。

(2)该小组采用的种群密度调查方法是样方法,取样时要做到随机取样,其目的是_____________。若要调查群落中松鼠种群的密度,则应采用____法,理由是____________________。

(3)随着时间的推移,如果该群落被另一个群落代替,则发生代替的可能原因是____________________(答出两点即可)。

12.(2017·天津卷)大兴安岭某林区发生中度火烧后,植被演替过程见下图

据图回答:

(1)该火烧迹地上发生的是_____演替。与①相比,③中群落对光的利用更充分,因其具有更复杂的_____结构。

(2)火烧15年后,草本、灌木丰富度的变化趋势均为________,主要原因是它们与乔木竞争时获得的_______________。

(3)针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢。火烧后若补栽乔木树种,最好种植______,以加快氮磷循环。

(4)用样方法调查群落前,需通过逐步扩大面积统计物种数绘制“种-面积”曲线,作为选取样方面积的依据。下图是该林区草本、灌木、乔木的相应曲线。据图分析,调查乔木应选取的最小样方面积

是________。

1.【答案】B

【解析】群落演替过程中新的优势种的出现常取代原有优势种,但原有优势种并未被淘汰,A正确;群落演替过程中种群的基因频率会发生显著变化,B错误;一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替属于初生演替,初生演替既可以起源于陆地也可起源于海洋,C正确;围湖造田使水生群落在短时间内变成了陆生群落,说明人类的活动能改变群落演替的方向和速度,D正确。学科@网

2.【答案】C

【解析】人类活动对群落演替有一定的影响,但不是超过所有自然因素的影响,A错误;人类活动对群落的影响有很多是有益的,如封山育林、治理沙漠、管理草原,甚至可以建立人工群落,B错误;人类

活动可以使群落按照不同于自然演替的方向和速度进行,C正确;人类可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制下,但不是任意对生物与环境的相互关系加以控制,D错误。

3.【答案】D

4.【答案】D

【解析】甲地因火灾使原有植被消失,但原有的土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,发生的演替属于次生演替;乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,植被彻底消失,发生的演替属于初生演替,所以甲地的演替速度要比乙地的演替速度快。由于甲地发生次生演替,乙地发生初生演替,因此短期内甲地群落的垂直结构比乙地复杂,A正确;在初生演替中,土壤中有机物含量会先增多,后保持稳定,B正确;随着时间延长,甲、乙两地物种丰富度逐渐增大,C正确;甲、乙两地是否发展为森林群落取决于环境条件,D错误。

5.【答案】D

【解析】湿地边坡恢复为林地的过程属于次生演替,A正确;该实例说明人类活动能改变群落演替的速度和方向,B正确;先锋植物应该能够在严重缺乏土壤和水分的地区生长,还能保持水土、改良土壤,具有极其顽强的生命力,C正确;从其他地区引入的繁殖快、易存活的植株不一定适合本地区的环境,D错误。

6.【答案】C

【解析】甲表示的是次生演替,乙是初生演替,次生演替的速度比初生演替快、历时短,A、B项正确;不论初生演替还是次生演替,若气候条件适宜,最后都可以演替成森林,D项正确;①②处的物种丰富度相同,但物种组成不一定相同,C项错误。

7.【答案】A

【解析】据图分析,随时间的推移物种①逐渐消失,但是出现了物种③,因此该群落的物种丰富度没有降低;一般情况下,随时间的推移,群落中的物种丰富度会逐渐增加,A错误。弃耕的农田在植被恢复过程中所经历的演替属于次生演替,B正确。由图可知三个植物物种的种间关系为竞争,同时体现出该群落具有垂直结构,C正确。据图分析,在b~c段,物种①逐渐消失,而物种②的种群密度逐渐降低到相对稳定,可能的原因是物种②较能耐受弱光条件,D正确。

8.【答案】C

9.【答案】C

【解析】由图可以看出,该池塘经过一系列演替,最终演变为一个森林,A正确;图中D表示落叶树,从最后一幅图可以看出,最终该地分布较广的是落叶树,B正确;群落演替的结果是生物种类越来越多,群落的结构越来越复杂,C错误;在竞争中,植物越高,能获得的光能就越多,因此植株的高度是战胜其他物种的一个决定性因素,D正确。

10.【答案】(1)退耕封育7年修复后的植被总覆盖度最低(植被种类基本无变化)(2)适应该地区生长的灌木种类少(其他灌木不适应在该地区生长)草本

(3)沙棘灌丛的灌木层减少了林下光照

(4)加快群落演替进程(改变群落演替的速度)一定的自我调节能力

【解析】根据题干信息,样地1修复方式为退耕还林,样地2为退耕还草,样地3为退耕封育;群落中物种数目的多少称为物种的丰富度,物种丰富度为0说明环境中该物种不存在或是极少,不适合生存,而物种的丰富度与环境条件如光照、温度、水分等有关。(1)样地3采用的生态修复模式是退耕封育,判断依据是7年修复后的植被种类基本无变化。(2)表中的“物种丰富度”一列中的“0”代表的是7年后没有新增其他灌木,出现这种现象的原因可能是适应该地区生长的灌木种类少或其他灌木不适应在该地区生长。表中显示,生态修复期间,乔木和灌木几乎没有发生改变,草本层变化比较明显,因此生态修复的7年后植物物种多样性差异主要体现在草本。(3)7年后,样地1的物种丰富度低于样地3,样地1的起始群落类型是沙棘,很有可能是沙棘灌丛的灌木层减少了林下光照。(4)黄土区的耕地依靠自然演替形成以达乌里胡枝子与铁杆蒿为建群种的群落类型约需10年,形成以铁杆蒿与长芒草为建群种的次生草原群落约需16年,比人工干预条件下演替的速度慢,这说明在演替初期,人工修复模式能加快群落演替进程,改变群落演替的速度。3个样地经过一段时间运行后,群落结构都趋于稳定,这体现了生态系统具有一定的自我调节能力。

11.【答案】(1)C A B

(2)保证调查结论可靠标志重捕松鼠活动能力强、活动范围广

(3)后一个群落中的物种竞争能力强;前一个群落为后一个群落的产生提供了良好的环境

12.【答案】(1)次生垂直

(2)下降后保持相对稳定光逐渐减少

(3)阔叶树

(4)S3

【解析】(1)火烧后的林地发生的演替属于次生演替。与草本灌木相比,针阔混交林生物种类和数目多,具有复杂的垂直结构,对光能的利用更充分。(2)据图可知,火烧15年后,草本、灌木丰富度下降后保持相对稳定,主要原因是它们与乔木竞争时获得的光逐渐减少。(3)由于针叶林凋落物的氮磷分解速率较慢,所以火烧后补栽乔木树种,最好种植阔叶树,以加快氮磷循环。(4)由于乔木、灌木、草本的个体大小逐渐减小,则从曲线可知乔木物种数达到最大值所需的最小样方面积是S3。

群落的演替教学设计方案

群落的演替 版本:人教课标版 学校:濮阳市油田第四高级中学学科:生物 年级:高二年级 姓名:许华 课型:新授课

必修三第四章第4节群落的演替 一、教材分析 这节内容是人教版必修三第四章第四节内容,是学生在前面学习了种群和群落的相关知识的基础上,分析群落的演替过程,引导学生比较初生演替、次生演替的不同。通过本节内容的学习可以加深对群落的优势种、群落结构和类型等知识的理解,为以后生态系统的结构和稳定性、多样性作铺垫。 二、学情分析 学生在第四章的前三节已经学习了种群和群落的相关基础知识,对种群已有一定的了解,而且对群落演替的现象并不陌生,只是没有建立起概念与现象之间的联系。高中学生已有一定的生活经验和积累的知识,在教学中应尽可能从学生熟悉的事例出发,始终围绕着生物之间、生物与环境之间的联系与相互作用,以动态发展观引导学生对演替的本质进行思考。 三、教学目标 1.知识目标:①描述群落演替的概念。②举例说出群落演替的类型。③举例说出阐明群落演替的过程。④举例说明人类活动对群落演替的影响。 2.能力目标:①锻炼学生的逻辑思维和语言组织能力。②培养学生课前预习、全面独立发现问题、分析问题、解决问题的习惯。 3.情感目标:①关注人类活动对群落演替的影响,认同我国实行退耕还林.还草.还湖,退牧还草的政策。②确立可持续发展的思想。 四、教学重点、难点 重点:群落的演替过程(通过引导学生自学教材、填写学案、阅读图片材料,学生 小组合作归纳) 难点:群落的演替过程;锻炼学生提炼重点内容进行汇报(后者主要通过学生课前自主收集并整理相关资料、教师和学生一起制作多媒体课件突破) 五、教学方法 参与式教学法、演示法、读书指导法、谈话法。 六、教具:多媒体课件学案 七、课时安排 1课时 八、课前准备:第一小组收集影响群落演替的内外因素有哪些。第二小组在校园内观察被人踩踏成的小路周围杂草的分布特点及分析原因。第三小组收集我国外来入侵物种入

人教版必修三第4节《群落的演替》word学案

第四章种群和群落 第4节群落的演替 【学习目标】 一、知识方面 1 ?演替的概念及群落的演替过程。 2?初生演替与次生演替。 3 ?说明人类活动对群落演替的影响。 4.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、情感态度与价值观方面 1.关注人的活动对群落演替的影响 2.认同国家“退耕还林还草还湖,退牧还草”的政策【重点难点】 1.群落的演替过程 2.初生演替与次生演替 【考点分析】 “问题探讨”案例分析 探究一:群落演替的概念及类型 【基础梳理】一、群落演替的概念与类型 、群落是一个动态系统 【小组讨论】 课本78页思考与讨论 【拓展提升】 深度思考:光裸的岩石上群落演替过程中,决定演替的关键因素是什

么?这可以

说明什么问题?

四、弃耕农田群落的演替 依次写下弃耕农田群落的演替阶段 1、弃耕农田上的演替,与裸岩上演替的过程完全相同吗? 2、所有弃耕的农田都能演替能树林吗? 3、火山喷发后发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替有何异同呢? 4、发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替是否一定会向教材中所描述的那样发展呢?说出你的理由。 【拓展提升】 【典型例题1】 有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是() A、沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替 B、初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显 C、初生演替所需时间较长,次生演替所需时间较短 D、初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林 考点二:人类活动对群落演替的影响 【基础梳理】1、人类的活动对群落演替的影响(一)

群落的演替导学案

高一生物导学案15——————————群落的演替 班级:____________ 小组:___________ 姓名:__________ 2014-4-21 【学习目标】 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 【复习回顾】 1、画出捕食、竞争、互利共生三个关系的曲线。 (标出被捕食者) 捕食竞争互利共生 【课堂教学】 自学知识点一:群落的垂直和水平结构 1、森林中植物的垂直分层分别是:上层:_____________中层:____________ 下层:____________ 影响植物垂直分层的主要因素是_____________,影响动物垂直分层的主要因素是_____________。 2、影响群落水平分层的因素有_______________________________________________。 检测知识点一: 1、某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述正确的是() A、草坪和树林中动物都具有分层现象 B、草坪和树林中的动物都没有分层现象 C、只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象 D、草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。 自学知识点二:群落的演替的类型 1、初生演替是指在一个________________________,或者是原来存在过植被、但____________________ 地方发生的演替,例如在_______________________________上进行的演替; 裸岩上的演替过程 裸岩阶段——____________——______________——_______________——灌木阶段——_____________ 2、次生演替是指在原有植被虽已不存在,但________________________________基本保留,甚至还保留了___________________ 的地方发生的演替,例如______________________________上进行的演替。 弃耕农田的演替过程 弃耕农田——____________——灌木阶段——___________________ 3、苔藓阶段为什么取代地衣阶段呢?_________________________________________,演替的结果是群落的稳定性_____________(填增大或减小),生物的种类和数量_____________(填增大或减小)。

群落的演替教案

第4节群落的演替 从容说课 如果说群落的结构可从横向进行剖析,是现时性的。那么在群落的演替中,要用历史性的眼光,从纵向进行寻踪。群落演替是一个长期的过程,总是向着群落恢复相对稳定状态的方向进行。在第4节“群落的演替”中,重点介绍了演替的两种重要类型:初生演替和次生演替。以及描述初生演替的实例——在裸岩上发生演替的过程和次生演替的实例——在弃耕农田上发生演替的过程。在群落演替过程中,人类的活动是一个非常重要的影响因素,往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。为了走可持续发展的道路,我们国家也由原来的毁林开荒、围湖造田的活动转变为退耕还林、退耕还草、还湖等活动。 教学重点群落的演替过程。 教学难点群落的演替过程。 教具准备多媒体课件(印尼火山爆发文字资料、我国退耕还林举例)。 课时安排1课时 三维目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。[https://www.360docs.net/doc/a018175110.html,] 4.通过引导学生比较两个演替过程的相同点和不同点,掌握初生演替和次生演替。 5.通过引导学生联系生活中的例子后再一起讨论以及进行实地观察,来了解人类活动对群落演替的影响。 6.通过学生上网查找相关资料,了解我国现在实行的退耕还林、还草、还湖等进展情况。 7.通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。 8.从以前的围湖造田、毁林开荒到现在的退耕还林、还草、还湖,要让学生意识到环保的重要性和必要性。 9.从生活中大家都熟悉的现象中来分析新的问题,从而培养学生仔细观察、全面独立分析问题的习惯。 教学过程 导入新课 师对于森林群落来说,通过群落各种种群间复杂的种间关系,一般情况下,可以维持群落结构的相对稳定,处于一个动态平衡。但是这样稳定的森林群落是如何产生的呢?如果现有的森林群落被破坏后,会发生些什么样的变化呢?我们先来看一个实例: 课件展示: 1883年8月7日,印度尼西亚客拉客托火山爆发,炽热的岩浆滚滚而出,所到之处生物全部死亡,成了一片裸地。几年之后,地面上稀稀疏疏长出了小草,还出现了一种蜘蛛。到了1909年,已有202种动物生活在这块新的土地上了。1919年动物增加到621种,1934年增加到880种。在此期间植物逐渐繁茂起来,形成了小树林。 师在火山未爆发之前,这块土地上生活着各种各样的生物,构成群落。由于火山爆发,使原有生物都死亡。但在这块裸地上,先长出了小草,还出现了一种蜘蛛。这个时候我们能不能把这些生物称为一个群落呢? 生虽然生物种类比较少,但我还是觉得它们应该是一个群落。 师是的,但是这个群落是不是非常稳定呢? 生不稳定,因为,过了一些年后,这里的动植物种类都在不断地增加,形成了小树林。 师后来形成的小树林是不是一个群落呢?

第4节 群落的演替学案

第4节群落的演替 【温故互查】 群落水平上研究的问题有哪些? 【设问导读】 探究1 演替的类型 1.初生演替——光裸的岩地演替过程: (1)光裸岩地上的“拓荒者”是谁?为什么? (2)在森林阶段,群落中还可以找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗? 2.次生演替——过度放牧后的草原演替过程: (1)草原在过度放牧后,若不能及时采取措施保护草原,该地最后一定能演替为草原吗? (2)草原在过度放牧后,如果及时采取措施保护草原,该地最后能否演替为森林? (3)若光裸岩地演替成草原,其与火烧后草原的演替所经历的时间相同吗?你作出判断的依据是什么? 3.群落演替的方向: 在下列坐标图中,分别画出大多数群落演替过程中随着时间的变化生物种类、生物数量、有机物总量的变化趋势。 探究2 人类活动对群落演替的影响及群落演替的原因 1.人类活动对群落演替的影响: (1)试举例说明人类哪些活动会导致群落演替过程缓慢或阻碍群落的正常演替,哪些活动会促进或推动群落的正常演替过程。 (2)从方向上看,人类活动对群落演替有何影响?

2.判断群落演替的内因和外因: ①环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。 ②生物本身不断进行繁殖、迁徙。 ③群落内部由于生命活动造成内部环境改变。 ④种内和种间关系不断发生变化。 ⑤人类活动的干扰。 内因:_________________ 外因:_________________ 【自学检测】 1.在寒温带地区,一场大火使某地的森林大面积烧毁,在以后漫长时间中,在原林地上依次形成了杂草地、白桦为主的阔叶林、云杉为主的针叶林,这种现象称为 A.物种进化B.外来物种入侵C.群落演替D.垂直结构 2.群落的初生演替的正确顺序是 ①裸岩阶段②苔藓阶段③森林阶段④灌木阶段⑤草本植物阶段⑥地衣阶段 A①一②一③B①一⑤一④一③C①一②一④一⑤一③D①一⑥一②一⑤一④一③3.在裸岩上首先定居的生物是 A.地衣B.苔藓C.草本植物D.细菌 4.下列有关初生演替和次生演替的叙述,正确的是 A.在沙丘、火山岩上进行的演替是初生演替,在冰川泥、弃耕的农田上进行的演替是次生演替 B.初生演替形成的群落内无竞争现象,次生演替形成的群落内竞争明显 C.初生演替所需的时间较长,次生演替所需的时间较短 D.初生演替能形成森林,次生演替很难形成森林 5.在群落演替中,一般不会出现的现象是 A.群落中生物种类的增加B.群落中个体数量的增加 C.群落的稳定性增加D.非生物有机物质会减少 6.某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛、风景优美。下列叙述不正确的是 A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现 B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替 C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行 D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程 7.下列选项中不能演替为森林的是 A.西北干旱地区的典型草原B.大兴安岭火灾后的林区 C.沂蒙山区的裸露岩地D.黄河三角洲的弃耕地 8.下列有关人类活动对群落演替的影响的叙述,不正确的是 A.人类的许多活动在影响群落的演替 B.人可以建立人工群落,将演替的方向和速度置于人为控制之下

河北省唐山市开滦第二中学高中生物 44 群落的演替导学案 新人教版必修31

河北省唐山市开滦第二中学高中生物 4.4 群落的演替导学案 3 新人教版必修姓名:班级:小组: 【】学习目标阐明群落的演替过程。说明人类活动对群落演替的影响。关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。重点难点】【群落的演替过程。重点:群落的演替过程难点:】【自主学习系统群落的结构会随着时间的推移,外界条件 1.生物的群落是一个的剧烈改变,仍类活动的干扰和破坏,原有生物群落会被破坏和干扰,一个群落会逐渐被 所替代,这样的过程称之为生物群落的演替。演替。初生演替是指一个从来没有和2.生物群落的演替可分为两种类型。替发生了演消灭了植被的面物覆盖的地或原地来方存在过植被底后被彻被植的生物群落的演替。或如、、.经过漫长而艰难的演替过程,裸岩地面上的演替过程一般可分为以下几个阶段:3 阶段→阶段→灌木阶段→裸岩阶段→ 阶段→化,生物与环境的关系变得进一步丰富多样,会使群落系统阶段,从而使物种进一步多样 达到一个相对稳定的阶段,以上为初生阶段。又一些生物种群被了,4.群落的次生演替是原来群落结构受到严重干扰和破坏,了,经过一段时间,有一些种群占据原有种群的空间,使另一些生物种群 的阶段。例如在弃耕的农田上的群落演替就是次生演最后使群落达到一个 阶弃耕的农田→草木植物阶段→替。在适宜的自然条件下,其大致过程是:阶段,或段→森林阶段。但在干旱荒漠地区,也可能演替为 而不能最后演替为森林阶段。.人类活动对生物群落的演替有着重大的影响,常常会改变生物群落的自然演替的5 ,破坏阻止或逆转生物群落的自然演替。和 展发理好经济,自,自的然演替保持好然环境处落物进了6.为促生群的关系,走可持续发展的道路,我国、和、伟大生态工程,保持政府在一些破坏严重的地区,提出了 好生态环境。【问题生成】 1

人教版高中生物必修三第四章第4节《群落的演替》导学案-精选教育文档

第五节群落演替 一、教学目标: 1、知识目标:阐明群落的演替过程。 2、能力目标:调查身边群落的演替情况,说明人类活动对群落演替的影响。 3、情感态度与价值观:关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、教学重点:群落的演替过程。 三、教学难点:群落的演替过程;人类活动对群落演替的影响。 四、教学过程: (一)群落演替的概念 学生阅读教材P78印度尼西亚喀拉喀托火山爆发的资料后思考: 思考1、生物是如何一步步地定居在新土地上的?(这就是本节要讲述的内容) 思考2、这一地区有可能恢复到原来群落的结构吗? 1、群落是一个动态系统,它是________________的。如果________________受到干 扰或破坏,一些生物的种群消失了,就会有其他一些生物的种群来________, 再过一段时间,又会有另一些生物的种群__________,最后,群落会达到一个 __________的阶段。 2、像这样随着__________,一个______被______________代替的过程,就叫做演替。(二)演替的类型 1、初生演替: (1)初生演替是指:______________________________________________________ ______________________________________________________。 (2)初生演替大致要经过以下几个阶段:裸岩阶段、______阶段、苔藓阶段、____植物阶段、灌木阶段、________阶段。 思考3、光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? 思考4、地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣? 思考5、在森林阶段,还能否找到地衣、苔藓、草本、灌木吗? (3)除了裸岩上的演替外,水生演替也发生属于初生演替。 水生演替常开始于水域和陆地环境交界处,即沿淡水湖或池塘的边缘。由于水生植物的占据和动物带的有机物使池底逐渐变浅,然后变成陆地。 2、次生演替:是指在原有的植被虽已不存在,但______________基本保留,甚至还保留 了______________或______________(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如______________、________________、__________________上进行的演替。 次生演替的过程:弃耕农田一年生杂草多年生杂草小灌木(灌木丛) 乔木森林。

人教版高中生物必修3第4章第4节群落的演替教案

《群落的演替》教学设计 一、教材分析 《群落的演替》包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。关于群落的演替过程,教材通过“思考与讨论”和正文表述,一方面介绍群落演替的类型和演替过程,另一方面(也是更为重要的方面)是让学生分析生物与环境的相互作用。关于人类活动对群落演替的影响,教材列举了许多实例,目的是让学生理解并关注人类活动影响群落演替的速度和方向。本节最后讲述退耕还林、还草、还湖,退牧还草,让学生了解和认同国家的有关政策及其重要意义。 二、教学三维目标 1、知识目标 ①阐明群落的演替过程。 ②说明人类活动对群落演替的影响。 ③关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 ④通过引导学生比较两个演替过程的相同点和不同点,掌握初生演替和次生演替。 ⑤通过引导学生联系生活中的例子后再一起讨论,来了解人类活动对群落演替的影响。 2、能力目标 ①通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。 ②从生活中大家都熟悉的现象中来分析新的问题,从而培养学生仔细观察、全面独立分析问题的习惯。

3.情感态度与价值观目标:关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策,并探讨人类在这方面的作用,让学生意识到环保的重要性和必要性,体现STS教育思想。 三、教学重点和难点 1.教学重点:群落的演替过程。 2.教学难点:群落的演替过程;引导学生提炼重点内容进行汇报。 四、学情分析 群落的演替过程;引导学生提炼重点内容进行汇报学生在第四章和第五章已经学习了种群和群落的相关知识的基础,对种群已有一定的了解,而且对群落演替的现象并不陌生,只是没有建立起概念与现象之间的联系。高中学生已有一定的生活经验和积累的知识,在教学中教师应尽可能从学生熟悉的事例出发,始终围绕着生物之间、生物与环境之间的联系与相互作用,以动态发展观引导学生对演替的本质进行思考。 五、教法分析:对话法、探究法、讲述法 本节教学过程要重视运用“动态发展观”来组织实施教学,要用历史性的眼光从纵向进行寻踪,综合利用视频、图片等直观教具动态地展示群落演替的过程,以帮助学生更好地理解群落演替的过程及本质。 本节的引入可通过组织学生进行观看“我国黄土高原历史变迁”的科学资料,并以问题“千沟万壑的黄土高原千百年后能恢复为茂密浓郁的森林吗?”作为本节课的中心轴线展开,在实现知识目标和能力目标的同时,首尾呼应地达成情感态度价值观目标,从而将本节课的新知内化为学生生活行为中的具体行动。 六、课时安排 1课时

群落的结构和演替学案

课题: 群落的结构和演替 年级:高三 学科:生物 班级: 姓名: 编写人: 审核人: 审批人: 使用时间: 【阅读教材,基础检测】 一. 群落的概念与物种组成 二.种间关系 三.群落的空间结构 四.群落的演替 五.探究“土壤中小动物类群丰富度的研究” 1.取样方法:许多土壤动物身体 且有 的活动能力,可用 的方法进行采集、调查。【针对练习:调查土壤中螨虫的种群密度用 法。】 2. 土壤中小动物类群丰富度统计方法: 法(一般适用于个体 ,种群数量 的 群落)和目测估计法。 【提炼精讲】 一.群落的空间结构关注2个易错点

1.草坪中也存在垂直结构:垂直结构是群落中各物种在垂直空间方向上的分布,是长期自然选择形成的合理利用资源或空间的空间配置格局,它应存在于所有群落(包括草坪群落)中。 2.垂直结构涉及的是群落中“不同物种”在空间垂直方向上呈现“分层”现象,切不可将“同种生物”的高矮差异视作垂直结构;高山不同海拔地带应各自有其独特的群落,每一群落内部均各自具备其自身的垂直结构和水平结构,故不同海拔地带分布有不同群落,不可看作群落的垂直结构。 二.有关群落演替 1.“二看法”区分初生演替和次生演替 2.群落演替的方向及变化 注:最终的演替结果主要由演替地所处的气候条件决定。如:在干旱的荒漠地区很难形成森林。 【典例精练】 1.下列有关群落的叙述,错误的是( ) A.群落有垂直结构和水平结构 B.演替是生物群落的特征之一 C.群落中物种之间是相互联系的 D.群落是由空气、水和生物组成的 2.某种植物病毒V 是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的。稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。下列叙述正确的是( ) A .青蛙与稻飞虱是捕食关系 B .水稻与青蛙是竞争关系 C .病毒V 与青蛙是寄生关系 D .水稻和病毒V 是互利共生关系 3.甲地因森林火灾使原有植被消失,乙地因火山喷发被火山岩全部覆盖,之后两地均发生了群 落演替。关于甲、乙两地群落演替的叙述,错误的是( ) A .甲地和乙地发生的演替类型相同 B .若没有外力干扰,甲地可重现森林 C .地衣会比苔藓更早地出现在乙地火山岩上 D .甲、乙两地随着时间延长生物多样性逐渐增多 4.下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是( ) A .草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同 B .草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂 C .草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强 D .草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境 5.下列有关生物群落的说法,正确的是( ) A .竹林中凤尾竹高低错落有致,体现了群落的垂直结构 B .两种生物竞争的结果一定是一方处于劣势甚至灭亡 C .淡水鱼占据不同的水层而出现分层现象,与各种鱼的食性有关 D .在弃耕农田上发生的演替最终一定会发展到森林阶段 【感悟高考】 (2014·课标Ⅰ)请回答关于群落演替的问题: (1)在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 。 (2)一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 。 (3)据调查,近5万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。近50年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化。该现象表明,与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度________(填“未发生改变”、“变慢”或“变快”),演替的方向________(填“发生改变”或“未发生改变”)。

高中生物教案-群落的演替

第四章第四节群落的演替 一、教学目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、教学重点和难点 群落的演替过程。 三、教学方法 对话法、讲述法 四、课时安排 1课时 五、教学设计: 学习过程学生 活动 教学说明 回顾群落水平研究的几个问题,引出群落的演替的学习。 案例引入:展示教材中的“问题探讨”的案例,分析案例: 1、火山为爆发前,该地区的所有生物是不是 群落? 2、开始长出小草、蜘蛛是否一个群落? 3、最后形成的小树林是不是原来的那个群 落? 火山爆发后环境条件发生了变化。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。后讲解演替的概念。回顾群落的结 构 分析讨论案例 学习发生在裸 岩上的演替,在 教师引导下,逐 回顾前一节的 内容,温故知新。 结合案例,引出 群落演替的概 念。

设疑:生物是如何在裸露的岩石上一步步定居的? 展示教材“发生在裸岩上的演替”。逐步层层分析: 思考讨论: 1、为什么在裸岩上首先定居的是地衣? 2、苔藓出现后,和地衣的种间关系是什么? 他们竞争的是什么?哪个有优势? 3、有机物增加,为什么微生物也增加? 4、出现草本后,草本、苔藓、地衣哪个竞争 阳光有优势? 5、从地衣阶段到苔藓阶段到草本植物阶段, 演替过程中土壤怎么变化?生物的种类 数量怎么变化?植物变化有什么特点? 6、灌木阶段群落已经相对比较稳定,还有没 有比灌木更有竞争力的植物类群? 7、在森林阶段,还能否找到地衣、苔藓、草 本、灌木? 小结:光裸岩石上发生的演替过程。 阅读思考: 讲解弃耕农田上的演替,提问: 1、与“发生在裸岩上的演替”过程相比 较,分析共同点和不同点。 2、分析为什么两者的演替起点不同? 3、火山爆发后,裸岩上发生的演替还能 恢复原来的群落结构吗?农田是人类 对自然群落进行改造的产物,在农田 上群落的演替能否恢复为原有的自然 群落呢?步分析讨论问 题。 学生回顾光裸 岩石上发生的 演替过程。 学习在废弃农 田上进行的演 替,思考讨论问 题。 归纳演替的两 种类型。 讨论践踏对草 地群落的影响。 利用学生已有的 知识,层层深入 地分析解决问 题。 锻炼学生比较分 析的能力。 学生归纳比较的 能力的锻炼。 讨论分析,合作 学习。从贴近学 生生活经验的事 例展开教学。

高中生物必修三第四章第4节《群落的演替》教案

第四章第4节群落的演替 一、教材分析 本课是必修三第四章《种群和群落》的第四节《群落的演替》,本课内容较简单,包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。学生在日常生活中也接触过许多与此相关的自然现象,所以在教学过程中学生的兴趣也比较高。鉴于上述情况,在教学过程中要注意联系学生的生活经验,采用问题导学法,利用图解、课件和模型制作等加强教学的直观性,加强学生对微观内容的感性认识,使学生在主动建构知识的过程中完成重点、难点知识的学习,提高思维能力,形成相应的观点。 二、教学目标 1.知识目标: ①阐明群落的演替过程。 ②说明人类活动对群落演替的影响。 ③关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。。 2.能力目标: ①通过群落演替的过程培养学生要用“动态发展”的观点来分析事物。 ②从生活中大家都熟悉的现象中来分析新的问题,从而培养学生仔细观察、全面独立分析问题的习惯。 3.情感、态度和价值观目标: 从以前的围湖造田、毁林开荒到现在的退耕还林、还草、还湖,要让学生意识到环保的重要性和必要性。 三、教学重点难点 群落的演替过程。 四、学情分析 学生前面学习了有关群落的结构特征,在此基础上再学习群落的演替相对来说较为简单。对于群落的演替过程较难理解,需要教师指导并详细讲解。 五、教学方法 1.学案导学:见后面的学案。 2.新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习 3.多媒体教学 六、课前准备 1.学生的学习准备:预习群落的演替,完成学案。 2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。 七、课时安排:1课时 八、教学过程 (一)预习检查、总结疑惑 检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。 (二)情景导入、展示目标。 教师:群落是一个动态系统,它时时刻刻都在发生着生物与生物之间,生物与环境之间的相互作用。在正常情况下,大多数群落中物种结构相对稳定。但是,当群落结构受到干扰或破坏,一些种群落消失了以后,总会有

2019届高考生物二轮复习群落的演替学案(适用全国)

1.演替的概念 随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。 2.演替过程(以发生在裸岩上的演替为例) 裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段3.群落演替中两种类型的不同点 类型 项目 初生演替次生演替 起点在一个从来没有被植物覆盖的 地面,或者是原来存在过植被、 但被彻底消灭了的地方 在原有植被虽已不存在,但原有土壤条 件基本保留,甚至还保留了植物的种子 或其他繁殖体的地方 时间经历时间漫长 经历时间较短 影响 因素 自然因素人类活动较为关键 实例裸岩上的演替森林砍伐地、弃耕农田上的演替 4.群落演替的特征 (1)方向:一定的方向性。 (2)能量:群落有机物总量增加。 (3)结构:营养结构变得复杂,物种多样性增加。 5.群落演替的原因 (1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。 (2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。 (3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。 (4)种内和种间关系不断发生变化。 (5)人类活动的干扰。学科&网

考向一群落演替类型的判断 1.如图表示某地云杉林的形成过程。下列相关叙述正确的是 A.该群落的演替属于初生演替,群落结构越来越复杂 B.演替的方向和速度主要与气候、土壤等条件有关,与人类活动无关 C.在群落演替过程中,群落的物种组成不断地发生着改变,其中④→⑤过程中,云杉逐渐成为优势种D.在⑤云杉林群落中有明显的垂直结构,没有水平结构 【参考答案】C 解题技巧 判断初生演替和次生演替的方法 (1)从起点上判断 ①初生演替的起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭了的环境。 ②次生演替的起点为只是失去了原有植被的环境。 (2)从时间和速度上判断 ①经历的时间长、速度缓慢的是初生演替。 ②经历的时间短、速度较快的是次生演替。 2.下图是某处沙丘发生自然演替过程中的三个阶段,下列叙述正确的是

群落的演替学案2人教版必修

4.4 《群落的演替》学案 【学习目标】 知识方面 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 情感态度与价值观方面 1.关注人的活动对群落演替的影响 2.认同国家“退耕还林还草还湖,退牧还草”的政策 【重难点】 群落的演替过程。 【导学过程】 1群落演替是:_______________________________________________________________ 通过阅读课本请写出裸岩上的演替的几个阶段: 裸岩阶段→__________________→___________________-→_________________ _________________→__________________→________________. 2、再看下面一个例子: 我国东北科尔沁草原地区的农田,耕作前的原始植被为贝加尔针茅草原,开垦后种了几年玉米,后因产量下降而弃耕。弃耕后的1~2年内以黄蒿、狗尾草、猪毛菜、苦荬菜等杂草占优势;2~3年后,黄蒿占优势;3~4年后,羊草、野古草、狼尾草等根茎禾草入侵,并逐渐占优势,进入根茎禾草阶段;7~8年后,土壤变坚实,丛生禾草开始定居,并逐渐代替了根茎禾草,恢复到贝加尔针茅群落。这一过程需要经历10~15年,根据耕作时期长短,土壤侵蚀程度,以及周围原始物种的远近而有所不同。 讨论:火山喷发后发生在裸岩上的演替和弃耕农田上的演替有何异同呢? 初生演替是指:_____________________________的地面,或者_________________ ________________________________________的地方发生的演替。 次生演替是指:__________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___。 3、人类活动对群落演替的影响 回忆日常生活中人类的哪些活动影响了群落的演替,怎样影响的呢? 【巩固练习】 1.群落演替的总趋势是() A.物种多样性的增加和群落稳定性的提高 B.物种多样性的减少和群落稳定性的降低 C.物种多样性的增加和群落稳定性的降低 D.物种多样性的减少和群落稳定性的提高 2.在桦木林中,常出现云杉的幼苗,云杉长大后,高度超过华木,华木因不如云杉耐

第4节群落的演替教学设计

第4节群落的演替教学设计 第4节群落的演替 一、教学目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 二、教学重点和难点 群落的演替过程。 三、教学方法 对话法、探究法、讲述法 四、课时安排1课时 五、教学过程 〖引入〗以“问题探讨”引入,学生思考回答,师提示。 〖提示〗1.见p78~p79。 2.火山爆发后环境条件发生了变化。在火山爆发中,有些物种可能会绝灭;在恢复过程中外来新物种可能会进入。群落结构因此而发生了变化,一般不能恢复原来的群落结构。

〖板书〗演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。 〖问题〗以“本节聚焦”的问题再次引起学生的思考。 〖板书〗一、演替的类型 〖学生活动〗学生带着“思考与讨论1”,阅读p79~p80,并完成“思考与讨论”。 〖提示〗1.因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸而从裸岩中获取养分。 2.通过地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,并积累起了有机物,这为苔藓的生长提供了条件。而苔藓生长后,由于其植株高于地衣能获得更多的阳光,处于优势地位,其结果是逐渐取代了地衣。 3.能找到这些植物。在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是存在的。 〖板书〗㈠初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但彻底消灭了的地方的演替。 ㈡次生演替:指在原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生

4.4群落的演替学案答案

第四章第4节群落的结构 行政班级选修班级姓名使用时间年月日【学习目标】了解生物群落的演替过程及人类活动对群落演替的影响。 【重点与难点】理解群落的初生演替、次生演替过程 【自主预习】 1.演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。 2.演替过程(以发生在裸岩上的演替为例) 裸岩阶段 苔藓阶段→ 草本植物阶段森林阶段 3.群落演替中两种类型的不同点 4. 自然条件下,群落沿着一定的方向演替:生物种类越来越多,群落结构越来越复杂,总生产量越来越高,稳定性越来越强。 5.人类活动对群落演替的影响 人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。 问题探究 1.光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物,而是地衣? 答案因为苔藓和草本植物无法直接从裸岩中获取养分,而地衣可以通过分泌有机酸从裸岩中获取养分。 2.地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣?? 答案地衣分泌有机酸加速岩石风化形成土壤,为苔藓的生长提供了条件。苔藓植株高于地衣,能获得更多的阳光,处于优势地位,结果逐渐取代了地衣。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗? 答案能。群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。4.群落的演替能无休止地进行下去吗?都能演变成森林阶段吗?为什么? 答案不能,任何环境下的演替都是最终达到一个成熟阶段,最后终止在一种稳定状态。并不是所有群落演替的顶极群落都是森林,如在干旱、半干旱地区,群落演替的顶极群落是草原,这主要与当地的气候条件、降水量等环境条件有关。 5.下图为在弃耕的农田上发生的群落演替。 (1)上述群落演替类型属于次生演替。 (2)该演替过程的突出特征为:在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。 【判断正误】 1.有关初生演替与次生演替的判断 (1)自然恢复林的形成属于初生演替(×) (2)农田弃耕后,在自然状态下很快就会长满小灌木,成为灌木丛(×) (3)次生演替的速度比初生演替的速度快(√) (4)群落演替中的森林阶段对太阳光的利用比灌木阶段更充分(√) 2.有关群落演替的原因、方向、特点的判断 (1)决定群落演替的根本原因在于群落外部的环境条件,诸如气候、地貌、土壤和火等(×) (2)演替过程中群落的物种组成不断变化,甚至可发生优势取代(√) (3)人类干预对群落的演替总是不利的(×) (4)若时间允许,弃耕的农田总会形成森林(×) (5)演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化(×) (6)自然群落往往是向物种丰富度越来越高的方向演替,而且种间关系越来越复杂(√) 【随讲随练】

第4节 《群落的演替》教学设计

第4节《群落的演替》教学设计 一、教材分析 本节内容选自人教版普通高中课程标准实验教科书生物必修3第4章《种群和群落》第4节。 《群落的演替》主要包括演替的类型和人类活动对群落演替的影响两绝大部分。前者是在群落层次上分析生命系统的发展变化,后者是探讨人类在这方面的作用,体现STS教育思想。 《群落的演替》是在种群和群落的基础上,进一步分析群落的演替过程及其最终平衡状态。通过学习能够加深对群落中优势物种、群落结构等知识的理解,为生态系统的结构和稳定性、多样性作铺垫。 二、教学目标 1、知识目标 ⑴阐明群落的演替过程。 ⑵说明人类活动对群落演替的影响。 ⑶注重我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。 2、水平目标 ⑴用“动态发展观”来分析客观世界。 ⑵培养学生观察、独立分析问题的水平。 3、情感态度与价值观目标: ⑴分组讨论,体会小组合作学习的乐趣,培养团队协作的精神。 ⑵注重人类活动对群落演替的影响,认同国家“退耕还林、还

草、还湖,退牧还草”的政策。 三、教学重点和难点 1、教学重点:群落的演替过程。 2、教学难点:群落的演替过程。 四、学情分析 1、知识方面,学生之前已经学习了生态学的相关知识,对种群和群落已有一定的了解;对身边群落演替的现象也有一定的理解,仅仅没有建立起概念与现象之间的联系。 2、认知方面,高二学生的形象思维水平已充分发展,抽象思维水平也在迅速发展中,同时具有强烈的好奇心和求知欲。 五、教学策略 以“问题讨论法”为主,贯穿“对话法、讲述法”等,组织并引导学生发现问题、分析问题、解决问题。 综合利用视频、图片等直观教具展示群落演替中事物动态发展的过程,以协助学生更好地理解群落演替的过程及本质。 六、课时安排 1课时 七、教学实施的程序:

必修三第四章第4节《群落的演替》导学案

第四章第4节群落的结构 课前预习学案 一、预习目标 预习群落的演替过程,初步把握群落演替的概念和类型。 二、预习内容 1.演替 定义:_______________________________________________________ 2.演替的类型 (1) 4.退耕还林、还草、还湖:2003年1月20日起施行___________________ 三、提出疑惑 同学们,通过你的自主学习,你还有哪些疑惑,请把它填在下面的表格中 疑惑点疑惑内容 ?一、学习目标 1.阐明群落的演替过程。 2.说明人类活动对群落演替的影响。 3.关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策。学习重点: 群落的.演替过程。 二、学习过程 1.问题探讨 观察课本78页问题探讨图片,思考回答下列问题: (1)生物是如何一步步地定居在新土地上的? (2)这一地区有可能恢复原来群落的结构吗? 2.思考与讨论 阅读并观察课本79页图4-14及80页图4 -15,思考: (1) 光裸的岩地上首先定居的生物为什么不是苔藓和草本植物进行。 ■,而是地衣? 初生演替

(2) 地衣阶段为苔藓的生长提供了怎样的基础?为什么苔藓能够取代地衣? (3) 在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗? 3.思考与讨论 阅读并观察课本81页图4-16,思考并回答下列问题: (1 )你能解释小路周围杂草的这种分布与人类活动的关系吗? (2 )如果小路废弃后,会出现“远芳侵古道,晴翠接荒城” 的景象 吗? (白居易,《赋得古原草送别》) 三、反思总结 四、当堂检测 群落的初生演替和次生演替的主要区别是 ) A.影响因素不同B C.产生的植物种群不同D 下列群落演替系列中,属于初生演替的是 ) 某地海底火山爆发形成了一个新岛,后来又逐渐长出了很多植物河流因为 堵塞而成沼泽,上面长出了新的植物 弃耕后的农田长出杂草,几年后又长出多年生植物 西双版纳热带雨林遭到严重砍伐破坏后,很快又长出新的植物 1. 2. ( A. B. .初始条件不同 ?产生的生物数量不同 C. D. 弃耕的农田上进行的演替属于 ) A.初生演替演替后为次生演替 C次生演替演替后为初生演替4.影响群落演替的速度和方向的因素包括 _______________________________________________________________ 和 课后练习与提高 3. ( B.先是初生 D.先是次生

群落的结构 导学案(公开课)

4.3 群落的结构 自主预习: 一、群落水平上研究的问题 1、群落:内聚集在中的集合体。 2、研究的问题: (1)群落的组成、优势种群。(2)关系。 (3)群落的演替。(4)群落的结构 (5)各种群的占据位置(6)群落的和边界。 二、群落的物种组成 1.物种组成是区别的重要特征。 2.物种丰富度:群落中的多少称之为丰富度。 3、规律:不同群落丰富度不同,越靠近,单位面积内的物种越丰富。 三、种间关系 1.捕食:(1)定义:一种生物以另一种生物为_____________. (2)举例:如______捕食_________;_________捕食_________.兔吃草、狐吃兔等. (3)各种群数量随时间变化情况如下图甲.其中物种____是捕食者,_____是被捕食者,依据:在某一周期内,先增加者先减少,是被捕食者. 2.竞争: (1)定义:两种或两种以上生物相互争夺___________和___________等. (2)结果:竞争各物种相互______,或者一方占优势,另一方一方处于_____甚至灭亡. (3)举例: 草原上的牛和羊、水稻和稗草。 (4)各种群数量随时间变化情况如上图乙. 3.互利共生 (1)定义:两种生物共同生活在一起,相互________,彼此__________. (2)举例:豆科植物与根瘤菌, 地衣中的藻类和真菌、白蚁及其肠内的鞭毛虫。 (3) 各种群数量随时间变化情况如上图丙。 4.寄生:(1)定义一种生物(寄生者)寄居在另种生物(寄主)的_______或_______,摄取寄主的 ______以维持生活。 (2)举例:蛔虫与人,豆科植物与菟丝子等.