第二章第三节大气环境(大气受热过程)

第三节大气环境 ----- 大气受热过程 (第一课时)

[学习目标]

1. 了解大气的垂直分层结构、各层的主要特征及与人类的关系。说出大气对太阳辐射的削弱作用和大气的保温 效应。了解影

响地面辐射大小的主要因素。

2. 通过对各种图像的阅读分析,提高读图析图能力。

3. 通过对天气现象的科学剖析,培养科学精神。

【预习案】 ___________ 自主学习教材

独立思考问题 ___________________________________

* __________________________________ 臭氧层吸收波长较短的 ;

_________________________________ 吸收Y 水汽和二氧化碳吸收波长较长的

.散射和 地面辐射为 ___ 波辐射,是 层大气增温的直接热源。 影响因素: ___ 因素和 因素 程 大气逆辐射:射向地面的 _____________ 称为大气逆辐射,对地面起到 ________ 作用 【知识拓展】

1?大气对太阳辐射的吸收具有选择性

平流层臭氧主要吸收紫外线。对流层大气中的水汽和二氧化碳等,主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线。 大气对太阳辐射中能量最强的可见光线却吸收得很少,大部分可见光能够透过大气射到地面上来。由此可见,大 气直接吸收的太阳辐射能量是很少的。

2?大气对太阳辐射的反射作用

大气对太阳辐射的反射是没有选择性的,所以反射光呈白色。云层的反射作用最为显著。云层越厚,云量越 多,反射愈强。所以夏季天空多云时,白天的气温不会太高。

3?大气对太阳辐射的散射作用

当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分能量,便以这些质点为中心向四面八方 散射开来。散射可以改变太阳辐射的方向, 使一部分太阳辐射不能到达地面。 这种散射是有选择性的, 散射能力越强。在可见光部分蓝紫色光波长最短,散射能力最强,所以在晴朗的天空,天空呈蔚蓝色。日出前的

黎明,日落后的黄昏,以及阴天,在房间里,凡是阳光不能直接照射的地方,仍是明亮的,这些都是大气的散射 作用。

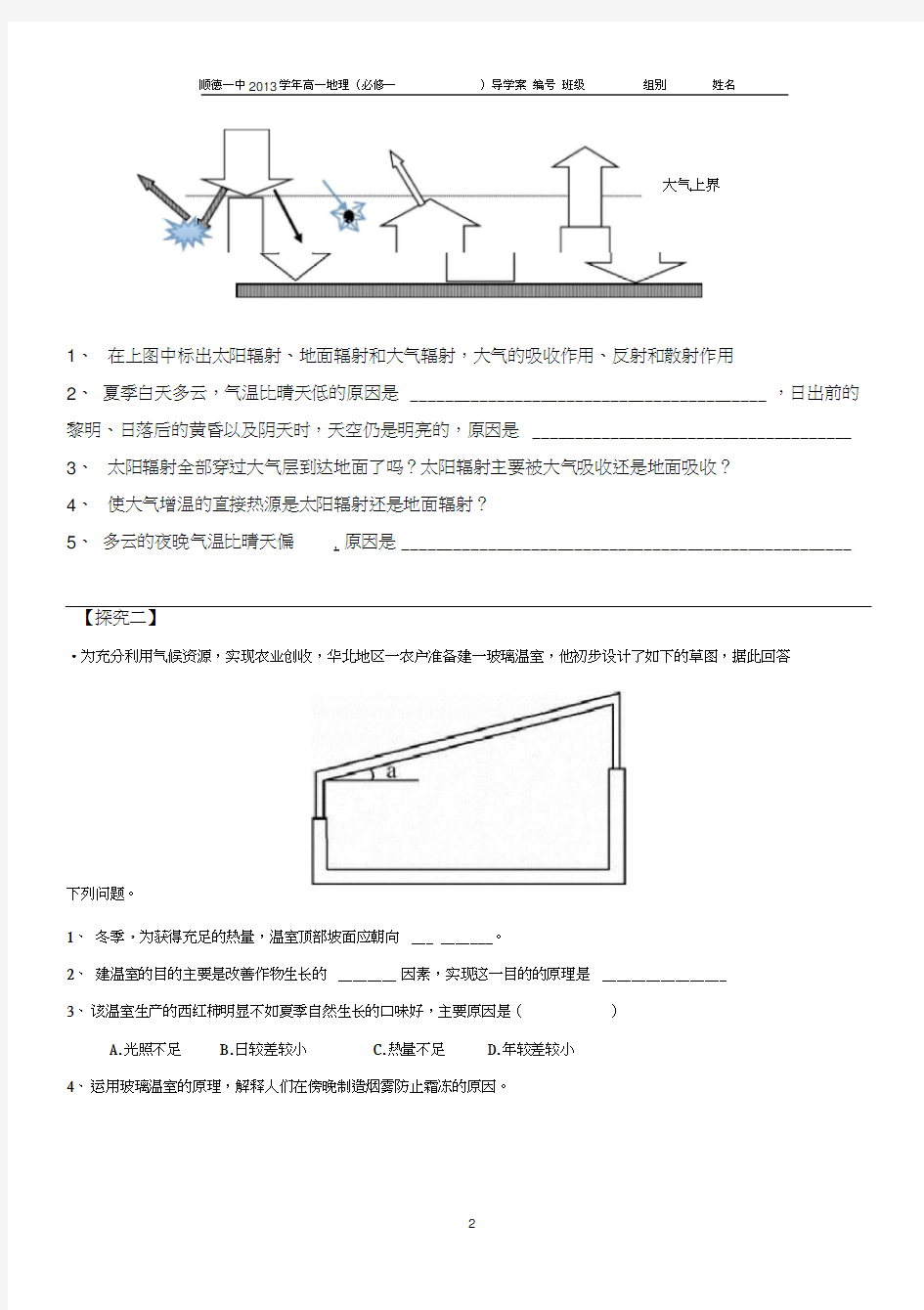

【课堂探究一】大气的受热过程(结合 P28教材和图2.1 )

大

气

的

受

热

八

、大气对太 阳辐射的 削弱作用 波长越短,

1、 在上图中标出太阳辐射、地面辐射和大气辐射,大气的吸收作用、反射和散射作用

2、 夏季白天多云,气温比晴天低的原因是 _________________________________________ ,日出前的 黎明、日落后的黄昏以及阴天时,天空仍是明亮的,原因是 _____________________________________

3、 太阳辐射全部穿过大气层到达地面了吗?太阳辐射主要被大气吸收还是地面吸收?

4、 使大气增温的直接热源是太阳辐射还是地面辐射?

5、 多云的夜晚气温比晴天偏 , 原因是 ____________________________________________________

【探究二】

?为充分利用气候资源,实现农业创收,华北地区一农户准备建一玻璃温室,他初步设计了如下的草图,据此回答

下列问题。

1、 冬季,为获得充足的热量,温室顶部坡面应朝向 ___ _______。

2、 建温室的目的主要是改善作物生长的 ________ 因素,实现这一目的的原理是 _________________

3、 该温室生产的西红柿明显不如夏季自然生长的口味好,主要原因是(

)

A.光照不足

B.日较差较小

C.热量不足

D.年较差较小 4、 运用玻璃温室的原理,解释人们在傍晚制造烟雾防止霜冻的原因。

大气上界

《大气环境化学》重点习题及参考答案

《大气环境化学》重点习题及参考答案 1.大气中有哪些重要污染物?说明其主要来源和消除途径。 环境中的大气污染物种类很多,若按物理状态可分为气态污染物和颗粒物两大类;若按形成过程则可分为一次污染物和二次污染物。按照化学组成还可以分为含硫化合物、含氮化合物、含碳化合物和含卤素化合物。主要按照化学组成讨论大气中的气态污染物主要来源和消除途径如下: (1)含硫化合物 大气中的含硫化合物主要包括:氧硫化碳(COS)、二硫化碳(CS 2 )、二甲基 硫(CH 3) 2 S、硫化氢(H 2 S)、二氧化硫(SO 2 )、三氧化硫(SO 3 )、硫酸(H 2 SO 4 )、 亚硫酸盐(MSO 3)和硫酸盐(MSO 4 )等。大气中的SO 2 (就大城市及其周围地区来 说)主要来源于含硫燃料的燃烧。大气中的SO 2约有50%会转化形成H 2 SO 4 或SO 4 2-, 另外50%可以通过干、湿沉降从大气中消除。H 2 S主要来自动植物机体的腐烂, 即主要由植物机体中的硫酸盐经微生物的厌氧活动还原产生。大气中H 2 S主要的 去除反应为:HO + H 2S → H 2 O + SH。 (2)含氮化合物 大气中存在的含量比较高的氮的氧化物主要包括氧化亚氮(N 2 O)、一氧化氮 (NO)和二氧化氮(NO 2)。主要讨论一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO 2 ),用通式 NO x 表示。NO和NO 2 是大气中主要的含氮污染物,它们的人为来源主要是燃料的 燃烧。大气中的NO x 最终将转化为硝酸和硝酸盐微粒经湿沉降和干沉降从大气中去除。其中湿沉降是最主要的消除方式。 (3)含碳化合物 大气中含碳化合物主要包括:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO 2 )以及有机的碳氢化合物(HC)和含氧烃类,如醛、酮、酸等。 CO的天然来源主要包括甲烷的转化、海水中CO的挥发、植物的排放以及森林火灾和农业废弃物焚烧,其中以甲烷的转化最为重要。CO的人为来源主要是在燃料不完全燃烧时产生的。大气中的CO可由以下两种途径去除:土壤吸收(土 壤中生活的细菌能将CO代谢为 CO 2和 CH 4 );与HO自由基反应被氧化为CO 2 。 CO 2 的人为来源主要是来自于矿物燃料的燃烧过程。天然来源主要包括海洋

2018版第2章第1节第1课时大气的受热过程

第一节大气的热状况与大气运动 第1课时大气的受热过程 1.了解大气对太阳辐射的吸收、反射作用。 2.理解太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间的关系。(难点) 3.掌握大气的受热过程和大气保温作用的基本原理。(重点、难点) 教材整理1大气对太阳辐射的削弱作用 阅读教材P32~P33,完成下列问题。 1.大气的热源 太阳辐射是地球大气受热能量的根本来源,地面是近地面大气主要、直接的热源。 2.大气的受热过程 (1)太阳辐射穿过大气层到达地面。 (2)地面吸收太阳辐射转化为热能增温。 (3)地面增温的同时,把热量传递给大气。 3.大气对太阳辐射的削弱作用 形式特点 反射云层和较大的尘埃反射部分可见光,无选择性 散射空气分子或细小尘埃会对太阳辐射进行散射,散射具有选择性

吸收水汽和二氧化碳吸收红外线、臭氧吸收紫外线,吸收具有选择性 4.太阳辐射分布不均 (1)表现:由低纬度向两极递减。 (2)原因:低纬度地区太阳高度角大,太阳辐射经过大气层的路径短,被大气削弱的少,地面吸收的太阳辐射多。高纬度地区相反。 正误判断: (1)大气对太阳辐射的吸收具有选择性。() (2)太阳辐射是近地面大气的直接热源。() (3)低纬度太阳高度角大,太阳辐射被削弱的多。() 【提示】(1)√ (2)×地面辐射是近地面大气主要的、直接的热源。 (3)×低纬度太阳高度角大,太阳辐射被削弱的少。 教材整理2大气对地面的保温作用 阅读教材P34~P35第1段,完成下列问题。 1.大气的保温作用可分三个过程 (1)太阳辐射到达地面,地面吸收太阳辐射后地面增温。 (2)地面增温后产生地面辐射(长波),大气强烈吸收地面辐射而增温。 (3)大气产生大气辐射,它将其中很大部分返还给地面,大气逆辐射在很大程度上弥补了地面辐射所损失的能量,从而起到了保温作用。 2.意义 缩小了气温的日较差,使地表附近的气温变化幅度减小,从而为生物的生长发育和人类的活动提供了适宜的温度条件。 正误判断: (1)地面辐射温度比太阳辐射温度低,为短波辐射。() (2)大气逆辐射对地面起到保温作用。() (3)寒带地区终年严寒,没有大气的保温作用。()

《 大气环境》教案(湘教版必修)

第三节大气环境(一) 一、课程标准 ●运用图表说明大气受热过程 (1)标准解读 本条以及后两条“标准”关注的对象是自然环境组成要素之一——大气。本条“标准”旨在认识导致大气运动的基本原理,为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。 本条“标准”虽然简短,但它要求的内容是比较多的。从有关大气各条“标准”综合来看,可以从以下几方面把握本条“标准”。 第一,作为自然环境组成要素,“标准”中的“大气”是指低层大气,其高度不超过对流层顶。 第二,了解大气受热,需要明确大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源。太阳辐射是大气根本的热源,下垫面辐射(包括陆面和海面)是大气直接的热源。 第三,大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程。其中,大气温室效应及其作用是需要重点阐述的基本原理。 第四,学习大气受热过程,是为理解大气运动打基础,所以,大气热力环流是需要阐述的另一个基本原理。大气热力环流是大气不均匀受热的结果。大气不均匀受热主要是由太阳辐射的纬度差异和下垫面性质差异引起的。大气不均匀受热是大气运动的主要原因,大气热力环流则是理解许多大气运动类型的理论基础。小到城市热岛环流,大到全球性大气环流,都可以用大气热力环流的原理来解释。 第五,学习和说明大气受热过程,需要借用一些原理示意图,如大气温室效应示意图、大气热力环流形成示意图等。 (2)教学重点 ●大气各垂直分层特点及与人类的关系; ●大气对太阳辐射的削弱作用; ●太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系; ●大气的温室效应。 (3)教学目标 ●搜集资料说一说大气各垂直分层有哪些事物和现象,概括对流层大气与人类的关系。 ●列表比较大气对太阳辐射的削弱作用,并用所学解释实际事例。 ●画出简图说明大气的受热过程,解释大气受热的直接原因。能用简图推导月球表面昼夜温差大的原因。 ●结合温室大棚的实例,分析说明大气是怎样具有保温作用的。尝试写一段文字,表达温室大棚的原理 在农业、建筑、人体保健等方面的应用。 (4)教学方法 ●比较分析法、读图分析法、启发式教学法 二、知识结构(见第二节目标检测后) 三、教学过程 【引入新课】我们学习了地球的宇宙环境之后,知道了地球是宇宙中的一颗既普通又特殊的行星。说地球普通,因为地球具有和其他行星一样的特性,都是物质的和运动的;说地球特殊,则是因为地球是太阳系中唯一有生命物质存在的天体。地球上具有生命物质,其中一个非常重要的原因就是地球有可供生物呼吸的大气。今天我们共同探讨大气环境的一些最基本的特征。 地球的周围包围着的大气是厚厚的,从地面向上,可延伸数千千米的高空。那么,这么高的大气层在垂直方向上有什么变化特点呢? 一、大气的垂直分布(板书)

2.3 大气环境(受热过程)--习题+答案

第二章第三节大气环境课时1 对流层大气的受热过程 课时作业 2017年9月8日,在俄罗斯阿德勒上空,一架飞机与龙卷风狭路相逢,三条大小不一的风柱从天际垂到海面,飞机在极其危险的距离内躲过了这股自然之力,平安飞越该区域,成功着陆。完成1~2题。 1.飞机与龙卷风狭路相逢时,飞机正位于地球大气层中的() A.对流层B.平流层 C.电离层D.高层大气 2.该飞机在下降过程中,周围大气整体温度变化正确的是() A.逐渐下降B.逐渐上升 C.先上升后下降D.先下降后上升 下图为“大气垂直分层高度、温度和气压的变化图”。据此完成3~4题。 3.关于图中内容的叙述,正确的是() A.大气垂直分层的依据是高度、温度和气压的变化 B.随高度增加气温渐高,气压渐低 C.距地面20千米处气压降为地面的一半 D.对流层垂直方向上温度变化范围是-60~20℃ 4.关于图中①②层大气的正确叙述是() A.①层大气厚度随纬度增加而增厚B.②层因氧原子吸收紫外线而增温 C.①层大气与人类关系最密切D.②层复杂的天气现象不利于飞行 5.与同纬度其他地区相比,青藏高原的太阳辐射较强,但气温较低,其原因是()

A.地形平坦,冬季风影响大B.湖泊多,调节气温能力强 C.降水少,植被稀疏D.海拔高,空气稀薄 下图甲为“某地短时间内不同天气状况下的气温日变化示意图”,图乙是“太阳辐射和地面辐射、大气逆辐射关系示意图”。完成下题。 6.阴天时气温日较差较小,是因为与晴天相比() A.②较大,④较小B.②较大,④较大 C.③较大,⑥较小D.③较大,⑥较大 读图,完成7~8题。 7.从大气垂直分层看,图示大气层是() A.低纬度的对流层B.中纬度的平流层 C.高纬度的对流层D.低纬度的平流层 8.该层大气() A.随高度增加,温度增幅变小B.能够大量吸收红外线长波辐射 C.以水平运动为主,有利于飞机高空飞行D.受强烈的太阳辐射呈电离状态 某学生2017年暑假去西藏旅游,发现许多有趣的、能用大气受热过程原理来解释的地理现象。读图完成9~10题。

湘教版高一地理必修一第二章第三节大气环境第3课时教学案

第二章第三节大气环境 第3课时气压带和风带对气候的影响 班级姓名小组________第____号 【学习目标】 1.运用海陆性质差异原理||,解释北半球冬、夏季气压中心的形成和分布||。 2.理解东亚、南亚季风的成因及影响||。 3.举例说明气压带风带及气压中心对气候的影响||。 【重点难点】 1.掌握全球气压带、风带的分布及季节移动规律||,能够运用其分析全球气候类型的成因、分布和特点||。(重点) 2.识记北半球冬、夏季因海陆热力性质差异而形成的气压中心;理解东亚、南亚季风的成因及影响||。(重点) 【学情分析】 学生已经掌握了热力环流以及气压带风带的分布和移动规律||,理解本节内容相对不是很难||,但本节是重点||,需要学生们熟练的掌握||。 【导学流程】 自主学习内容 一、回顾旧知 1、影响大气水平运动的作用力||。 2.三圈环流 (1)低纬环流:位于赤道与__________之间||,形成北半球的__________带和南半球的__________带||。 (2)中纬环流:位于副热带与副极地之间||,形成__________带||。 (3)高纬环流:位于极地与副极地之间||,形成__________带||。 3.全球气压带和风带的移动 1.原因:__________有规律的南北移动||。 2.规律:就北半球来说||,大致是夏季__________||,冬季__________||。南半球则恰好相反||。 二、基础知识感知 (一)气压带和风带对气候的影响 1.气压带、风带季节移动与大气活动中心 (1)成因:海陆热力差异影响到海陆的__________分布||。夏季||,大陆上形成__________;冬季||,大陆上形成__________||。

示范教案(第三节大气环境第一课时)

第三节大气环境 从容说课 本节教材内容多,容量大,主要介绍了对流层大气的受热过程,全球气压带、风带的分 第一部分:大气的受热过程是本节的重点,是为学习大气的运动和全球的气压带与风带作铺垫的,要求学生了解太阳辐射是地球上最主要的能量来源,大气对太阳辐射的吸收具有选择性,大气对地面起保温作用,并通过小活动,把大气保温作用与温室保温作对比,让学 第二部分:全球气压带和风带的分布、移动,既是本节的重点,也是难点。教学中可利用多媒体来模拟热力环流的形成过程,以此来突破难点,使学生真正理清环流形成的因果关系。关于“大气的水平运动”可通过多媒体演示,让学生观察分析高空和近地面不同受力情况下风向与等压线的关系,在理解了前面内容的基础上,利用多媒体课件来突破全球气压带、 第三部分:气压带和风带对气候的影响,也是本节的重难点之一。引导学生分析海陆分布对大气环流的影响,季风环流是大气环流的重要组成部分,对这部分内容可以利用活动题 第四部分:常见的天气系统,其中天气系统的形成及天气状况是重、难点,教学中可充分运用比较法指导学生,从不同角度对天气系统进行比较,并运用图示和列表对比的方法作 教学重点1. 2. 3. 4. 5. 教学难点1. 2. 3. 4. 教具准备 课时安排5 三维目标 一、知识与技能 1.运用图表分析 2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,了解气压带、风带的形成、分布、移动规律 3. 二、过程与方法 1. 2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,培养学生的动手能力,提高学生的读图和析 3.充分对比,理解概念的含义,如冷锋与暖锋,低压与高压,气旋与反气旋,培养学生 通过对自然现

第三节大气环境第2课时大气运动教案

第2课时大气运动教案 ●教学目标 知识与技能 1.理解热力环流形成,影响大气水平运动的“三力”及其作用下的风向。 2.掌握气旋、反气旋的运动方向。 3.在等压线图上表示实际大气中的风向。 过程与方法 1.通过分析等压线分布图,初步学会绘制气旋、反气旋示意图。 2.初步学会读简单的等压线图。 情感态度与价值观 1.使学生认识大气运动与人们生活和生产活动的关系,明确人类活动应如何趋利避害。 2.能将所学知识运用于实际,服务于社会。 ●教学重点 1.理解热力环流的形成。 2.理解大气的水平运动——风。 3.掌握气旋、反气旋的运动方向。 ●教学难点 1.热力环流的动态过程引起的等压面的弯曲方向。 2.影响大气水平运动的“三力”及其作用下的风向。 ●教学方法 1.实验法:结合本课的活动,课前安排学生实验观察证明热力环流。 2.利用多媒体课件演示气旋、反气旋的动态情况,帮助学生理解它们的运动。 3.讲述法:详细讲述分别受三种力作用下的风向。 ●教具准备 投影仪(片)、多媒体、补充资料及一些小实验用具如烧杯、燃纸片等工具。 ●课时安排 一课时 ●教学过程 [导入新课]

地球周围的大气好像一部巨大的机器,日夜不停地运动着。它的运动形式多种多样,范围有大有小,正是这种不停的大气运动,形成了地球上不同地区的天气和气候。大气为什么会运动,以及怎样运动这是我们这一节课要学习的内容。下面我们就来学习第三节的内容。 [讲授新课] 一、大气的运动(板书) 本课的引言部分可以看做是整个大气运动相关内容的前言部分。请同学们先阅读课本引言,分析一下引言概括了大气运动的哪些内容。 大气时刻不停地运动着。大气中热量和水汽的输送,以及一切天气变化,都是通过大气运动实现的。这说明了大气运动的重要性。 其次,大气运动的能量来源于太阳辐射。由于各纬度获得的太阳辐射能多少不均,造成高低纬度间温度的差异,这是引起大气运动的根本原因。 再次,大气运动的形式有水平运动和垂直运动之分。其中,大气的垂直运动表现为气流的上升或气流的下沉;大气的水平运动即是风。 (承转)同学们,课前安排大家观察烧一锅开水时,锅里沸腾的开水,中间水向上冒,锅边水往下沉。点燃一小堆纸时,纸片和灰烬从火堆上升,在空中流向四周,又从火堆四周下沉,然后又进入火堆。以上这两种现象都是由于中间和四周受热不均而形成的热力环流现象。那么,大气的运动情况到底是怎样的呢?我们先学习第一部分内容。 (一)、热力环流(板书) 由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。它是大气运动的一种最简单的形式。 下面我们就这两幅图一起来分析一下热力环流的动态过程。 (投影片展示) (1)若A、B、C三地(如左上图)受热均匀,则①三地气温相同;②三地气压相同;③三地气压随高度递减的规律相同;④三地上空同一水平面上各点的气压相等,等压面为互相平行的水平面。

大气受热过程教案

大气的受热过程 课题:中图版第二章第一节大气的热状况与大气运动 【教材分析】教材地位和作用: 大气的受热过程在整本书主要起到一个承上启下的作用。承上是因为大气的热状况还要涉及到前面所学的太阳辐射和大气的垂直分层,而启下则这是因为它是认识大气运动的前提,也是解释诸如温室效应的具体地理现象的基础。 在讲解大气的吸收、反射、散射三种作用时,主要是通过联系生活实际,从而激发学生的学习兴趣。而且在大气的受热过程是学习中,还会涉及相应的物理学知识,体现了新课标的学科间的整合。对于大气的保温效应新教材阐述得较为细致、具体。大气的“保温作用”对以后讲解全球气候变暖的知识奠定了基础。全球变暖又会引起一系列的生态变化,进而影响全球的经济结构。这样既可使教材前后的内容相通,也增强了教材中各单元之间的联系,充分体现了新教材新课标为主的指导思想。 【学情分析】 大气的削弱作用原理在生活中很多例子,学生学习会很感兴趣,同时在第一单元介绍了在不同的大气层中的大气成分,学习也就不怎么难了,但是大气的保温作用比较抽象,学生学习有点困难。而且在学习大气的受热过程时,学生因为缺少相应的物理学知识,学习障碍多。对于温室效应、大气逆辐射和大气保温作用的关系等这些概念学生容易混淆。 【处理方法】 运用图表说明大气的受热过程。而大气的主要过程可以用"太阳给大地-大地给大气-大气还大地”来概括 通过相关示意图,比较三种辐射的波长和大气对它们的反应,概括大气受热过程。在整体读图推理过程中,培养学生逻辑思维能力。提供相应的生活实例和情境,提高学生运用原理分析地理现象的能力。 【知识与技能】 1、了解地球上最主要的能量源泉太阳辐射的性质和特点。 2、掌握大气对太阳辐射的削弱作用和大气的保温作用。 3、太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系。 【过程与方法】 1、读到达地面太阳辐射图、大气温室效应图,分析说明大气热力过程。 2、运用大气热力性质解释一些地理现象。 【情感态度与价值观】 1、通过对大气受热过程理解,能正确认识常见的自然现象,从而建立科学的世界观。 2、通过对大气保温作用的学习,树立起节约能源、低碳环保的意识。 【重点】 1、理解大气对太阳辐射的削弱作用。 2、理解大气的温室效应。 【难点】 1、大气的温室效应。 2、太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系。 【教学过程】

高中地理第二章第3节大气环境专项测试题湘教版必修1

湘教版必修1高中地理《第二章第3节大气环境》专项测试题 一、单项选择题 1?一架飞机由北极向赤道飞行,保持万米高度,它穿过的大气层是: A、始终在对流层E、由平流层进入对流层 C、始终在平流层 D、由对流层进入平流层 2?大气垂直分层中形成航空最佳飞行层的主要原因是该层: A、气温相对下高上低,大气稳定 E、水汽含量较多,但尘埃少,水汽不易成云致雨 C、大气易电离,有利于保持与地面的短波通讯 D、大气以平流为主,大气的能见度好 3?大气各组成成分分别有以下作用: A、氧是生物体的基本成分E、臭氧大量吸收红外线,对地面起保温作用 C、二氧化碳大量吸收紫外线,是地球生命的保护伞 D、水汽和固体杂质是成云致雨的必要条件 4?有关低层大气增温的叙述正确的是: A、主要是地面的长波辐射被大气中的水汽和二氧化碳吸收的结果 E、主要是太阳晒热地面,地面又将热量传导给空气的结果 C、主要是太阳辐射被大气中的水汽和二氧化碳吸收的结果 D、主要是受太阳光热照射的结果 5?有关大气对太阳辐射的削弱作用,正确的叙述是: A、大气通过反射、散射方式,削弱了到达地面的太阳辐射 E、大气逆辐射削弱了到达地面的太阳辐射 C、大气对太阳辐射的削弱作用具有纬度差异 D、吸收、反射、散射作用都具有选择性 6.下面关于大气运动的说法正确的是: A、在水平气压梯度力作用下空气并不能产生运动 E、实际上空气不可能沿着等压线运动 C、地转偏向力只改变风的方向,不能改变风的速度 D、摩擦力可以改变风的速度,不能改变风的方向

7.大气环流: A、是大气运动的最简单的形式E、是大气运动的最经常的形式 C、是区域性有规律的大气运动 D、使高低纬度之间、海陆之间的热量和水汽得到交换 8.下图中正确的大气运动为(箭头表示空气运动方向) 9?有关气压带的叙述,正确的是: A、低气压带均盛行下沉气流E、高气压带均是由空气遇冷收缩下沉而形成 C、气压带分布是具有高低相间的规律 D、高气压带均易成云致雨 10.关于天气系统的说法,正确的是: A、不同天气系统控制下天气不同,同一天气系统控制下天气相同 E、天气系统形成的直接原因是地面冷热不均 C、冷锋锋面是冷空气在锋面上方,暖锋锋面是暖空气在锋面的上方 D、天气系统处在不断地生长、移动和消亡中,使同一地点不同时间的天气不同 11.锋面系统的特点有: A、是狭窄的过渡地带,水平范围约几米到十几米 E、锋面两侧的温度、湿度、气压有明显的差别 C、锋面的移动方向与冷气团的移动方向一致 D、锋面与气旋相伴而生,只有在温带地区能形成 12.有关风带的叙述,正确的是: A、同一半球的信风与极地东风的风向基本相同 E、盛行西风与信风在南北纬30度附近辐合 C、盛行西风在北半球是西北风,在南半球是西南风 D、信风由高纬吹向低纬,容易成云致雨 13.目前人类影响局部地区气候的着眼点主要在于: A、改变大气环流E、改变太阳辐射C、改变大洋环流D、改变地面状况

西北大学环境化学习题

《环境化学》 第一章绪论 一、填空 1、造成环境污染的因素有物理、化学和生物的三方面,其中化学物质引起的约占________。 2、污染物的性质和环境化学行为取决于它们的和在环境中的。 3、环境中污染物的迁移主要有、和三种方式。 4、人为污染源可分为____________、____________、____________、和____________。 二、选择题 1、属于环境化学效应的是 A热岛效应 B温室效应 C土壤的盐碱化 D噪声 2、五十年代日本出现的痛痛病是由______污染水体后引起的。 A Cd B Hg C Pb D As 3、五十年代日本出现的水俣病是由______污染水体后引起的。 A Cd B Hg C Pb D As 三、问答题 1、环境中主要的化学污染物有哪些? 2、举例简述污染物在环境各圈的迁移转化过程。 第二章大气环境化学 一、填空 1、大气中的NO2可以转化成、和。 2、碳氢化合物是大气中的重要污染物,是形成烟雾的主要参与者。 3、大气颗粒物的去除与颗粒物的和有关,去除方式有 和。 4、当今世界上最引人瞩目的几个环境问题_________、__________、__________等是由大气 污染所引起的。 5、许多大气污染事件都与逆温现象有关,逆温可分为________、________、________。 6、大气中的重要自由基有、、、、等。 7、温室气体主要包括、、、、、等,其中 对温室效应贡献最大的是。 8、大气的扩散能力主要受__________和__________的影响。 9、污染物在大气中扩散取决于三个因素,即、、。 10、根据温度垂直分布可将大气圈分为对流层、平流层、________、热层和逃逸层。 11、硫酸型烟雾为型烟雾,而光化学烟雾为型烟雾。 12、大气中CH4主要来自________、________、_________的排放。

第二章 大气环境化学(3)

第二章大气环境化学(3) 第三节大气中污染物的转化 二、光化学反应基础 1、光化学反应 一个原子、分子、自由基或离子吸收一个光子所引发的反应,称为光化学反应。光化学反应的起始反应(初级过程)是: A + hν →A* (2-1) 式中A*为A的激发态,激发态物种A*进一步发生下列各种过程。 光解(离)过程:A* → B1 + B2+…(2-2) 直接反应:A* + B → C1+C2+… (2-3) 辐射跃迁:A* → A + hν(荧光、磷光) (2-4) 无辐射跃迁(碰撞失活):A* + M → A+M (2-5) 其中(2-2)、(2-3)为光化学过程,(2-4)、(2-5)为光物理过程。对于大气环境化学来说,光化学过程最重要的是受激分子会在激发态通过反应而产生新的物种。 初级光化学过程包括光解离过程、分子内重排等。分子吸收光后可解离产生原子、自由基等,它们可通过次级过程进行热反应;光解产生的自由基及原子往往是大气中·OH、HO2·和RO·等的重要来源;对流层和平流层大气中的主要化学反应都与这些自由基或原子的反应有关。 次级过程是指初级过程中反应物、生成物之间进一步发生的反应。例如,H2和Cl2混合物光解,发生链式反应: Cl2 + hν→2Cl· Cl· + H2→HCl + H· H· + Cl2→HCl + Cl· 2Cl·→Cl2 2、光化学定律 1)格鲁塞斯(Grotthus)与德雷伯(Drapper)提出了光化学第一定律:只有被分子吸收的光,才能有效地引起分子的化学变化。 2)爱因斯坦(Einstein)光化学第二定律:在光化学反应的初级过程中,被活化的分子数(或原子数)等于吸收光的量子数,或者说分子对光的吸收是单光子过程,即光化学反应的初级过程是由分子吸收光子开始的。 E=hν=hC/λ E = hνN0 = N0hC/λ 式中:λ为光量子的波长;h为普朗克常数,6.626×10-34J·s/光量子;C为光速,2.9979×1010 cm/s;N0为阿伏加德罗常数,6.022×1023/mol;代入上式得: E= 119.62 ×106/λ

第三节大气环境第3课时全球气压带和风带教案

第3课时全球气压带和风带教案 【教学目标】 知识与技能 1.理解三圈环流与气压带风带的形成与模式。 2.了解1月、7月北半球海陆气压形势。 3.掌握季风环流是大气环流的重要组成部分。 4.理解气压带和风带对气候的影响。 过程与方法 1.运用对比、类比方法,在三圈环流示意图上理解、识记三圈环流、七个气压带、六 个风带的特点。 2.读“亚洲季风”图,会分析季风的形成,特别是东亚、南亚季风形成的区别。 3.读1月、7月海平面等压线图,分析北半球海陆气压形势。 情感态度与价值观 1.通过三圈环流的学习,了解大气环流对全球的热量平衡和水量平衡的重要作用,同时也 影响各地天气变化和气候的形成,认识地理要素间相互影响、相互渗透、相互制约的辩证关系。 2.理解我国的气候深受季风环流的影响,从而能将所学知识用于实际,服务于社会。【教学重点】 1.近地面气压带和风带的名称、成因、对气候的影响。 2.亚洲和太平洋地区受海陆热力差异形成的高低压中心名称、所在位置、成因及冬夏 季风的关系。 3.气压带和风带对气候的影响。 【教学难点】 1.三圈环流形成的动态过程。 2.季风环流形成,东亚与南亚季风的区别。 【教学方法】 1.启发式教学,采用图文结合的方式,一边引导启发,一边画板图和读图讲授有助于学生理解本课难点。

2.讲授要循序渐进、前后呼应、步步深入,提高学生认识问题、分析问题的能力,最终促使学生对本节课知识要点的理解和有效地掌握。 【教具准备】 投影仪(片)、自绘或多媒体制作全球气压带、风带分布图及其运动图、季风图等。【课时安排】 一课时 【教学过程】 [导入新课] 大气时刻不停地运动着,运动的形式和规模复杂多样,既有尺度很小的局地性运动,像上节课我们所学内容可以说是小尺度的大气运动,也有规模很大的全球性运动。那么,全球性的大气运动又是怎么样运动?这就是今天这节课我们要学习的内容。 [讲授新课] 一、全球性大气环流(板书) 具有全球性的有规律的大气运动,通常称为大气环流。大气环流是大气运动的一种主要形式,它使高低纬度之间,海陆之间的热量和水汽得到交换,调整了全球的水热分布,对全球的热量平衡和水量平衡有重要作用,也是各地天气变化和气候形成的重要因素。本节课主要讲述最具典型意义的两种环流形式:三圈环流和季风环流。下面我们先来学习三圈环流。 (一)全球气压带和风带的分布(板书) 为了简化起见,假设大气是在均匀的地球表面上运动的,而且不考虑地球自转的影响,此时,引起大气运动的因素是高低纬度间的受热不均。因而在终年炎热的赤道地区,大气受热膨胀上升;在终年严寒的两极地区,大气冷却收缩下沉。这样,在高空,赤道形成高气压,气压梯度力的方向指向极地,大气由赤道上空流向两极上空。在近面,赤道地区形成低气压,两极形成高气压,气压梯度力 的方向指向赤道,大气由两极流回赤道。因此,在北半球, 赤道和极地之间形成了单圈闭合环流。

高中地理人教版必修一教案:第二章 第二节 大气受热过程和大气运动

第二章地球上的大气 第二节大气受热过程和大气运动 一、教学目标 1、了解大气的受热过程,大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的 保用; 2、理解太阳辐射和地面辐射与大气受热过程的关系; 3、了解水平气压梯度力、地转偏向力、近地面摩擦力对大气水平 运动的影响; 4、运用等压线分布图,分析高低气压的分布,判断某地风向; 5、培养学生读图、析图、绘图能力,提高综合分析问题以及运用 地理知识解决实际问题的能力。 二、教学重难点 1.重点:①大气运动的基本形式及水平运动的几种作用力; ②大气的直接热源和大气的热过程。 2.难点:①大气受热过程和大气保温作用; ②风向的判断和运用。 三、教学方法 问题探究法、读图分析法、讨论分析法 四、教学过程 [新课导入]: 清代黄叔璥[ jǐng ] 在《台海使槎[ chá ] 录》中,记述了台湾

海缺两岸的风向差异:“内地之风,早西晚东,惟台地早东风,午西风......四时皆然。"这里的“内地”指福建,“台地"指台湾。为什么台湾海峡两岸风向的日变化相反呢?这里的风是怎样形成的? [新课教学]: [板书]一、大气的受热过程 【过渡】大气中的一切物理过程都伴随着能量的转换。太阳辐射是地球大气最重要的能量来源。那么太阳炙烤着大地,是不是一定也把大气给我们烤热了呢?其实则不然。请同学们阅读课本34页的内容,说说大气的受热过程有哪几个环节? 【学生回答】1、太阳辐射过大气层。 2、太阳辐射到达地表。 3、地面吸收太阳辐射增温的同时,再把热量传给大气。 【分析】“万物生长靠太阳”,太阳是地球的能量源泉,然而从前面的内容来看,似乎并不是太阳辐射直接让大气受热的,这到底是怎么一回事呢?那么我们首先来研究一下,太阳辐射在穿过大气层时,大气对太阳辐射做了什么手脚呢? 大家一起看课件播放的图片。 投射到地球上的太阳辐射,要穿过厚厚的大气才能到达地球表面。太阳辐射在传播过程中,小部分被大气吸收或反射,大部分到达地球表

高中地理《第二章 第3节 大气环境》教学设计 湘教版必修1

第三节 大气环境 一、教学目标 1、知识与技能 A.运用图表分析说明大气的组成和垂直分层。 B. 熟记并掌握大气层的特点 C. 掌握大气的受热过程和影响地面辐射的影响因素。 2、过程与方法 A.运用图表说明大气的组成及各组成的作用、大气的垂直分层和各层的特点。培养学 生对图表的观察总结的能力。 B.黑板上画图重点分析大气的受热过程,培养学生的空间分析。 C.用生活中的例子,通过对比点解,培养学生对比分析问题、总结的能力。 3 通过对自然现象的科学解释,形成唯物主义的世界观,增强大气环境保护意识,以及利用大气环境发展生产的观念。 二、教学重难点 教学重点: 1.大气的受热过程。 2. 大气的垂直分成和特点。 3 .对流层大气的受热过程。 三、教具:课本插图、多媒体课件、图片。 教学难点: 1.大气的垂直分成和特点。 2.对流层大气的受热过程 四、课时课型。45分钟新课。 五、教学过程 师:上课,有谁知道今天的最高气温和最低气温?,那么你能推算出今天的昼夜温差是多大吗?今天老师看到了一则新闻,是这样说的, 月球上,在阳光直射的地方,温度高达127°C;夜晚温度可低到-183 °C ,你们算算月球上的日温差是多少?你们发现什么?(月球温差大约地球)谁知道这是为什么吗? 生:地球上有大气 师:对,这是两幅在宇宙空间拍摄的卫星云图,从图中可以看出,地球外围有蔚蓝色的大气圈,正是由于地球上大气的存在,才使得生命免受太阳辐射的危害,保证了生命的生存和发展,这节课,我们就来了解地球上的大气。要了解大气环境,我们首先要简单地了解大气的基本组成,这是书本上没有的知识,同学们可以做下笔记 师:我们来看看大气是由什么组成的? 大气主要由干洁空气、水汽和杂质组成,干洁空气就是指不含水汽和杂质的空气,其中干洁空气又分为氮气、氧气、臭氧和二氧化碳;其中氮气是干洁空气的主要成分,占到干洁空气的78%,氧气占21%,其余气体包括臭氧、二氧化碳等只占1%; 不同的大气成分作用不同 氮气是维持生物体活动的基本成分,比如植物必需的三元素是氮磷钾,所以种植作物需要施氮肥;氧气我们都知道,无论是人类、动物还是植物,都需要氧气维持生物的呼吸;臭氧主要是吸收紫外线,是人类的保护伞,因为紫外线的辐射会造成人类皮肤的癌变;二氧化碳现在我们经常提到,因为温室效应,全球海平面上升,其中有一部分原因就是人类活动,使得大气中的二氧化碳含量升高,而二氧化碳吸收红外线,有保温作用;水汽和杂质是成云致雨的必要条件,当空气中含有水汽、杂质比较多的时候,空气遇冷就容易成云致雨。这就是大气的组成及其意义,我们只需要了解。 师:好,了解了大气的组成之后我们来看两幅图片,图片显示的是运动员登陆珠穆朗玛峰的

高中地理第二章第三节大气受热过程与热力环流第一课时大气的受热过程教学案中图版必修第一册

第一课时大气的受热过程 课程标准学业质量标准核心素养 运用示意图等,说明大气受热过程原理,并解释相关现象。水平1:运用图表等资料,说出大气受 热的基本过程。 水平2:运用图表等资料,归纳大气对 太阳辐射削弱作用的表现形式及其特 点,大气对地面保温作用的基本原理。 水平3:根据图表资料,说明影响大气 削弱作用的因素,运用大气受热过程原 理解释相关地理现象。 水平4:根据图表资料,探讨大气受热 过程原理在生产、生活实践中的应用。 人地协调观:运用大气受热 过程原理,合理安排人类活 动,调控人类活动。 综合思维:运用资料分析影 响大气受热过程的因素。 地理实践力:运用大气受热 过程原理指导生产、生活实 践。 一、大气对太阳辐射的削弱作用 1.三种削弱作用 2.大气削弱作用的纬度差异:低纬度地区的太阳高度□ 07大,太阳辐射经过大气层的路径

08多。高纬度地区的情况则相反。 短,被大气削弱得少,地球表面吸收的太阳辐射就□ 1.判断正误。 (1)就整个地球大气而言,热量的根本来源是太阳辐射。(√) (2)到达地面的太阳辐射不是均匀分布的,而是由低纬度地区向高纬度地区递减的。(√) 2.太阳辐射被削弱的方式中,叙述正确的是( ) A.云层对太阳辐射的反射最显著 B.散射使得太阳辐射都回到宇宙空间 C.平流层中臭氧吸收红外线 D.对流层中的水汽、二氧化碳吸收紫外线 答案 A 解析云层对太阳辐射的反射最显著,云层越厚反射越强烈,故A项正确。散射是向着 四面八方的,一部分被散射回宇宙,故B项错误。平流层中臭氧主要吸收太阳辐射中的紫外 线,故C项错误。对流层中的水汽、二氧化碳吸收太阳辐射中的红外线,故D项错误。 3.阴天时,气温一般比晴天低。为什么? 提示阴天云层厚,对太阳辐射反射强烈,很多太阳辐射不能到达地表,大气获得太阳 的能量较少,所以气温不会太高。 二、大气对地面的保温作用 1.三种辐射特征 2.地面接收到太阳辐射后,再以地面辐射的形式把能量辐射向大气;几乎全部被大气中 04地面是大气主要的直接热源。 的□03水汽和二氧化碳吸收,从而使大气温度升高。所以□ 05长波辐射。大气辐射仅有一小部分射向宇宙,而大3.大气在增温的同时,也向外辐射□ 06反,所以称为大气逆辐射。 部分则射向地面,其方向与地面辐射的方向相□ 07保温作用。 4.大气逆辐射在一定程度上补偿了地面辐射散失的热量,对地面起到了□ 5.地球外部存在大气层,将吸收的太阳辐射热量保存在大气—地面之间,类似于玻璃温 08温室效应”。 室的作用,人们称之为大气的“□ 1.判断正误。 (1)太阳温度高、辐射能力强,所以太阳辐射是长波辐射。(×) (2)地面是大气主要的直接热源。(√) 2.对地面起到保温作用的是( ) A.太阳辐射 B.地面辐射

湘教版高中地理必修一第二章第三节大气环境

第三节大气环境 三维目标 一、知识与技能 1. 2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,了解气压带、风带的形成、分布、移动规律 3.运用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点。 二、过程与方法 1. 2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,培养学生的动手能力,提高学生的读图和析 3.充分对比,理解概念的含义,如冷锋与暖锋,低压与高压,气旋与反气旋,培养学生 通过对自然现象的科学解释,形成唯物主义的世界观,增强大气环境保护意识。 教学重点1. 2. 3 4. 5. 教学难点1. 2. 3. 4. 教具准备 课时安排5 第1课时 教学过程 导入新课 师 (情景导入)太阳辐射既能到达地球表面,又能到达月球表面,可是月球表面白天的温度可高达127 ℃,夜晚温度则降至-183 ℃。与月球相比,地球的昼夜温差要小得多, 生 师回答得非常好。大气为地球生命的繁衍和人类的发展提供了必要的条件。这节课,我们就来学习—— 板书: 第三节大气环境 推进新课

师 师 生( 师(总结)看来随着高度的变化,大气层也会发生变化,那么,大气在垂直方向上的变化规律如何呢? 投影: 师 生(观察图片,思考并回答)大气在垂直方向上分为:对流层→平流层→高层大气,其中,对流层的气温随着海拔的升高而逐渐降低,平流层的气温随着海拔的升高而升高,高 师 (1 (2 师(1)与人类关系最密切的是对流层;对流层是贴近地面大气的最底层,整个大气质

量的3/4和几乎全部水汽、固体杂质都集中在这一层,人类生活在对流层的底部, 因此,该 (2 )飞机飞行在平流层,这是因为该层水汽、固体杂质极少,天气晴朗,能见度好, (承转)太阳辐射透过大气到达地球表面,在地表和大气之间进行着一系列能量转换。 其中,对流层的气温变化和风、霜、雨、雪等天气过程,都是能量在对流层中传递和转换的 板 (一)大气对太阳辐射的吸收作用 师 生 (看书后回答)主要表现为吸收、散射和反射。 投影: 大气对太阳辐射的削弱作用表 7%(包括 X γ射 提问:在太阳辐射能中,波长由短到长,主要分为哪几类光?各波段能量分别占太阳辐 生 (读表后回答)按波长由短到长分别有紫外光、可见光、红外光。紫外光占太阳辐射能的比例为7%,波长范围是040微米以下。可见光占太阳辐射能的比例是50%,波长范围是0.40~0.76微米之间。红外光占太阳辐射能的比例是43%,波长范围是大于0.76微米。 师 (进行激励性评价并提问)这些光线在经过大气时被大气削弱的情况是否相同,为 生 (合作讨论后回答)不相同。紫外光几乎完全被上层大气吸收,绝大部分被臭氧层吸收。可见光绝大部分能直接到达地面,波长较短的蓝色光等易为大气分子所散射。对流层 师 激励性评价,并 问题探究:(1 (2 生 (小组合作探究并回答)(1)对流层大气基本上不能直接吸收太阳辐射的能量;对流层大气对太阳辐射的吸收具有选择性;波长较短的蓝色光最易被散射,因此散射也具有选 师 回答得非常好,那么晴朗的天空为什么呈蔚蓝色呢,请同学们结合投影图片思考回答。

高中地理第二章第三节大气环境第4课时学案湘教版必修1

第4课时全球气压带和风带对气候的影响 上一节课,我们了解到了全球有七个气压带和六个风带,它们随着太阳直射点的南北移动而移动。但是那是假想地球表面是均一的情况,事实上,地球表面有海有陆,有高山有低谷。这种情况下气压带和风带还是呈条带状分布吗? 1.了解海陆分布对大气运动的影响。 2.掌握东亚、南亚季风环流及其成因。 气压带、风带对气候的影响 1.大气活动中心 (1)成因:①差异。 (2)分布 北半球:夏季②带被大陆③压切断,④最突出;冬季⑤ 带被大陆⑥压切断,⑦最突出。 南半球:气压带呈⑧分布。 2.季风环流 (1)东亚季风 成因:⑨的差异。 风向:冬季⑩风,夏季风。 (2)南亚季风 成因:的季节移动和的差异。 风向:夏季风,冬季风。 【答案】①海陆热力性质②副热带高气压③热低④亚洲低压⑤副极地低气压⑥冷高⑦亚洲高压⑧带状⑨海陆热力性质⑩西北东南气压带、风带 海陆热力性质西南东北 1.为什么北半球冬、夏季气压带呈块状分布? 【提示】北半球的陆地面积比南半球的大,且海陆相间分布,海陆热力性质差异导致海陆气温的差异,进而在海洋上和陆地上形成不同的气压中心。 2.海陆热力性质差异是形成季风的唯一原因吗? 【提示】海陆热力性质差异是形成季风的重要原因,但不是唯一原因。气压带和风带的季节移动也是形成季风的原因。例如,我国西南地区及印度一带夏季的西南季风,就是南半球的东南信风北移越过赤道,在地转偏向力的影响下向右偏转而形成的。 读1月份海平面等压线图,回答1~2题。

1.下列关于上图的叙述,正确的是( )。 A.甲为亚洲低压,乙为夏威夷高压 B.此时被切断的气压带为副热带高气压带 C.甲为亚洲高压,乙为夏威夷高压 D.此时被切断的气压带为副极地低气压带 2.图中亚洲东部丙点的风向是( )。 A.东南风 B.西北风 C.东北风 D.西南风 【解析】第1题,1月份为北半球冬季,陆地上形成冷高压,切断了副极地低气压带,在亚欧大陆上形成亚洲高压,太平洋上为低压中心。第2题,亚洲东部丙点在冬季盛行西北风。 【答案】 1.D 2.B 受气压带和风带的影响,非洲北部的沙尘会被吹到美国及巴西等地。据此回答3~4题。 3.非洲北部沙尘扩散的主要原因是( )。 A.副热带高气压 B.信风 C.西风 D.季风 4.当沙尘向巴西扩散时,最可能的时间是( )。 A.1月 B.4月 C.7月 D.10月 【解析】第3题,从非洲与巴西、美国的位置可知,应是东北信风将沙尘从非洲北部吹到巴西和美国等地。第4题,1月份东北信风带向南移,可将沙尘吹到巴西。 【答案】 3.B 4.A 探究一气压带、风带季节移动与大气活动中心 [互动探究] 1.结合教材相关内容,回答下列问题。 (1)海陆热力性质有何差异?这对大气环流有何影响? (2)为什么南半球,特别是南纬30°以南的地区,气压带基本上是连贯的,而北半球的气压带却被分割成几个范围很大的高、低气压中心? (3)1月份,亚欧大陆和太平洋上各形成了什么气压中心?它们取代了分布于该纬度带上的哪个气压带? (4)7月份,亚欧大陆和太平洋上各形成了什么气压中心?它们取代了分布于该纬度带上的哪个气压带? 【答案】(1)陆地升温快,降温也快;海洋升温慢,降温也慢。所以夏季陆地气温高,形成低压区,海洋气温低,形成高压区;冬季陆地气温低,形成高压区,海洋气温高,形成低压区。 (2)南半球陆地面积较小,海洋占绝对优势,地表相对均匀,所以气压带较完整;北半球陆地比南半球大,海陆热力性质的差异明显,因而气压带相对破碎,形成了若干个高、低气压中心。 (3)亚欧大陆:高压中心(亚洲高压)。太平洋:低压中心(阿留申低压)。副极地低气压带。 (4)亚欧大陆:低压中心(亚洲低压)。太平洋:高压中心(夏威夷高压)。副热带高气压带。 2.读图,回答下列问题。

环境化学习题答案

第二章 大气环境化学 1、对流层和平流层中臭氧各自特征? 答:①地球上90%的臭氧在平流层,10%在对流层; ②对流层中的臭氧是一种温室气体,其浓度与纬度、经度、高度和季节变化而变化,北半球比南半球高; ③平流层中的臭氧吸收了太阳发射到地球的大量对人类、动物和植物有害的紫外线,为地球提供了防止紫外线辐射的屏障; ④通过观测,平流层臭氧含量减少,对流层增多。由于90%臭氧在平流层,所以总量在减少; ⑤对流层臭氧形成人为来源:NOX 光解反应是它们在大气中最重要的化学反应,是大气中臭氧生成的引发反应,也是臭氧唯一的人为来源: 3 2420nm 2O O O O NO h N0→+?? +??→?+<ν 2、2、已知某污染大气中HO2自由基的浓度为:7.56×10-15molcm-3,HO2与SO2反应:HO2+SO2→HO+SO3 反应速率k=9×10-16 cm3个-1s-1,(1)求SO2每小时的转化百分数(氧化速率);(2)若定义SO2氧化到起始浓度的1/e(e=2.7183)所需要的时间为SO2与HO2反应的特征时间τ,计算τ值? 解:(1)根据SO2在单位时间的转化百分数可知 ]SO ][X [k dt ] SO [d 22-= HO 2·与SO 2反应: t ]HO [k 0 2t 22222e ]SO []SO []SO ][HO [k dt ] SO [d -=-=

于是1h 二氧化硫转化的百分数为 % 100)e 1(]SO []SO []SO [t ]HO [k 0 20 21h t 22?-=-- -= 已知k=9×10-16 cm3个-1s-1=6.022×1023×9×10-16cm-3mol-1s-1 =5.4198×108 cm-3mol-1s-1 所以: %479.1% 100)e 1(% 100)e 1(]SO []SO []SO [3600 1056.7104198.5t ]HO [k 0 20 21h t 215 8 2=?-=?-=-- ????--=- (2) ]SO [e 1 ]SO [e ]SO []SO [22t ]HO [k 02t 22= =-τ k[SO2]t=1 t=1/5.4198×108×7.56×10-15=2.44×105s=67.8h 第三章 水环境化学 4、在一个pH 为6.5,碱度为1.6 mmol/L 的水体中,若加入碳酸钠使其碱化,问需加多少mmol/L 的碳酸钠才能使水体pH 上升至8.0。若用NaOH 强碱,又需要加多少碱? 解: 总碱度 = ][][][2][233+ ----++H OH CO HCO 总碱度 = ][]/[)2(21++-++H H K c W T αα 令 2121 ααα+= 当pH 在5-9范围内、[碱度]≥10-3 mol/L 时,[H+]、[OH-]项可忽略不计,