李炳南老居士著

李炳南老居士著

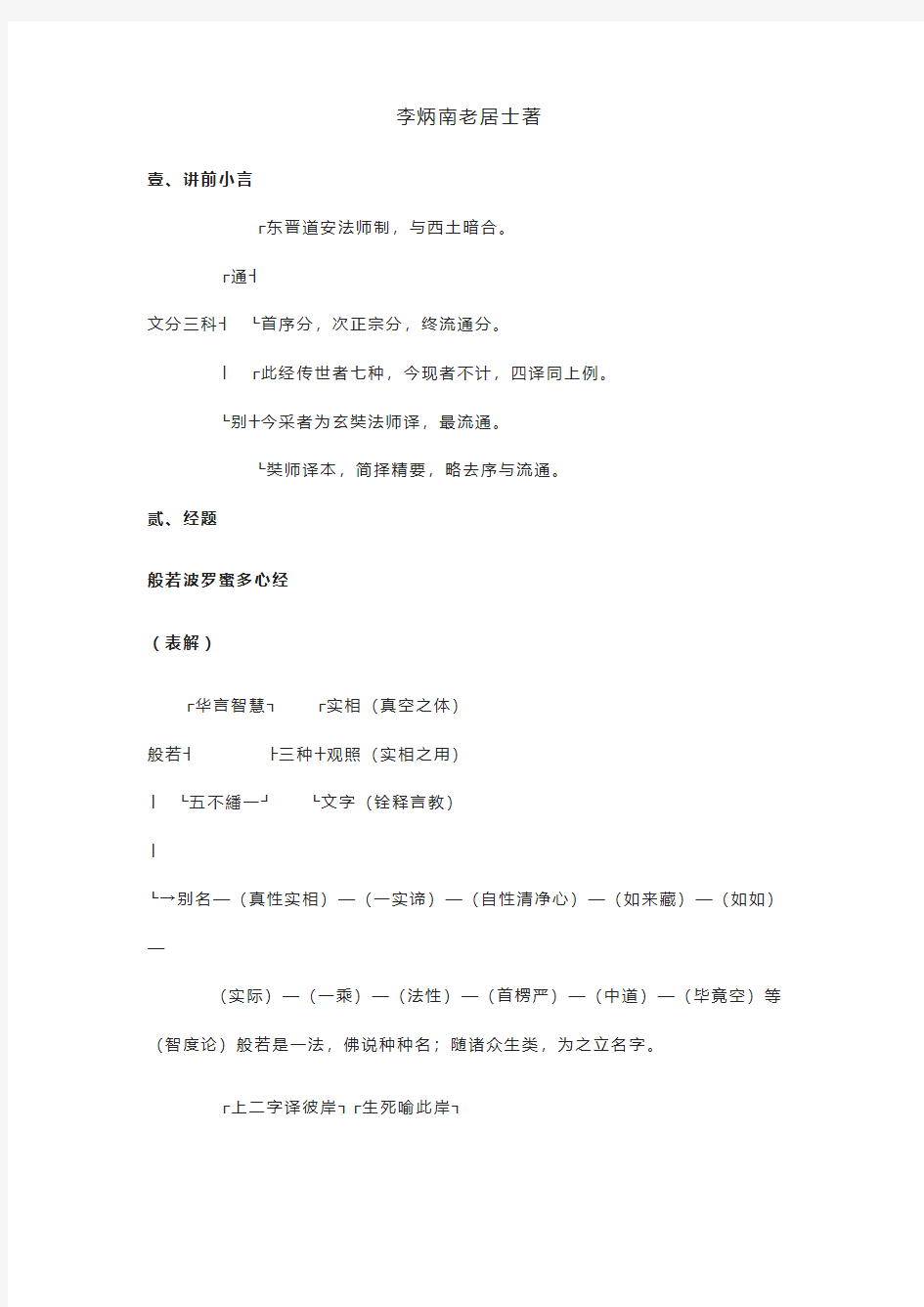

壹、讲前小言

┌东晋道安法师制,与西土暗合。

┌通┤

文分三科┤└首序分,次正宗分,终流通分。

│┌此经传世者七种,今现者不计,四译同上例。

└别┼今采者为玄奘法师译,最流通。

└奘师译本,简择精要,略去序与流通。

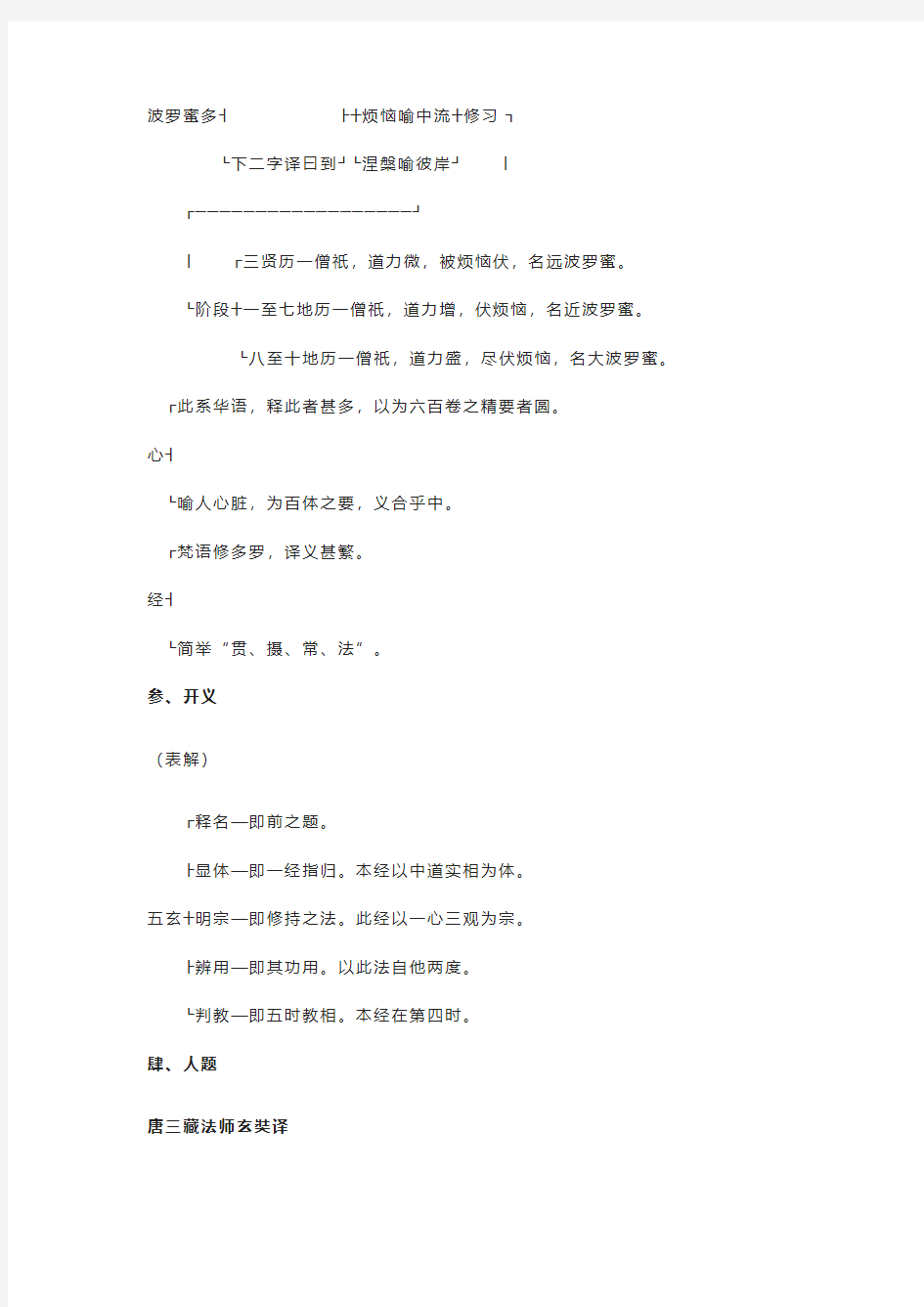

贰、经题

般若波罗蜜多心经

(表解)

┌华言智慧┐┌实相(真空之体)

般若┤├三种┼观照(实相之用)

│└五不繙一┘└文字(铨释言教)

│

└→别名—(真性实相)—(一实谛)—(自性清净心)—(如来藏)—(如如)—

(实际)—(一乘)—(法性)—(首楞严)—(中道)—(毕竟空)等(智度论)般若是一法,佛说种种名;随诸众生类,为之立名字。

┌上二字译彼岸┐┌生死喻此岸┐

波罗蜜多┤├┼烦恼喻中流┼修习┐

└下二字译曰到┘└涅槃喻彼岸┘│

┌──────────────────┘

│┌三贤历一僧祇,道力微,被烦恼伏,名远波罗蜜。

└阶段┼一至七地历一僧祇,道力增,伏烦恼,名近波罗蜜。

└八至十地历一僧祇,道力盛,尽伏烦恼,名大波罗蜜。┌此系华语,释此者甚多,以为六百卷之精要者圆。

心┤

└喻人心脏,为百体之要,义合乎中。

┌梵语修多罗,译义甚繁。

经┤

└简举“贯、摄、常、法”。

参、开义

(表解)

┌释名—即前之题。

├显体—即一经指归。本经以中道实相为体。

五玄┼明宗—即修持之法。此经以一心三观为宗。

├辨用—即其功用。以此法自他两度。

└判教—即五时教相。本经在第四时。

肆、人题

唐三藏法师玄奘译

(表解)

┌偃师陈氏名,十三岁出家洛陽净土寺。

├贞观三年西行至印,历百二十八国。

奘师┼留学中印摩竭陀国那烂陀寺,受业于戒贤论师,及胜军居士。略介├贞观十九年归长安。

├繙经十九年,成七十三部,千三百三十卷。

└世寿六十五岁。

伍、经文(附表解)

纲甲示菩萨法空人我执

┌实相┐┌破我执┐

节一般若起用┤├蕴相空性┤├度苦厄

└观照┘└显我空┘

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。(表解)

┌梵语数种翻来┐┌纳音为闻

“观自在”┤├即观世音菩萨┤

└华译有观自在、观世音┘└达理为观

┌人空般若┐┌但见于空,不见不空。

┌浅┴破除我执┴┴三乘同修,名共般若。

“行深般若”┤

└深┬法空般若┬┬不但见空,又见不空。

└更破法执┘└异三乘,名不共般若。

┌空观深,断见思惑,显一切智,见真谛。

“照见”—为三智用┼假观深,断尘沙惑,显道种智,见俗谛。

└中观深,断无明惑,显一切种智,见中谛。

┌一羊毛上尘,七分之为兔毛尘,再七分为水尘。

├水尘七分为金尘,再七分为实极微,再七分为色聚微

┌(喻)┼色聚微七分名极微之微,不可更分。

│├实极微名最极微,天眼可见。

┌身─色(众微聚)┐└色聚微及极微之微,名假极微,天眼亦不可见。

五蕴┤┌受(前五识)│

└心┼想(意识)├从因缘生,本无实性。

├行(末那)│

└识(阿赖耶)┘

┌空无义,因缘所生,自体不实。

┌各经举释各有异┐├虚空义,无粗相身,有微妙色。

“空”┼有一至二十之数├约有四义┤

└为契时机语有异┘├心空义,心不著物,一切俱舍。

└法空义,空为诸法之实相。

┌谛观身心┐┌烦恼障灭

├但见五蕴┴我执空┴度分段生死

“度一切苦厄”┤

├蕴从缘生┬法执空┬所知障灭

└都无自体┘└度变易生死

┌蕴色┐┌从假入空

节二阐明色空┤├┼从空出假

└我空┘└空假相即

舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。(表解)

┌幻有因缘,原无自性┐

├此色无此,色性曰空│(随缘不变)

“色不异空”┤├从假入空,照了实性

├湿波喻色,湿水喻空│

└波湿水幻,波岂非水┘

┌空幻四大,造作色法┐

├空不见形,形从空幻│(不变随缘)

“空不异色”┤├从空出假,照了因缘

├湿水幻波,水岂离波│

└水波湿同,水不异波┘

┌真如有随缘德

├故真如即万法

┌诸法无性,缘生有相┐┌万法真如┼真如有不变性

├无性真空,缘生幻色││└故万法即真如

“色即是空”├体相不离,空色不二││

空即是色┤├─中道一义,照了分别

├幻外无真,故曰真空││

├真外无幻,故曰幻色││┌真空能成幻有

└如波即水,水即是波┘└真空幻有┼幻有必覆真空

├真空显幻有灭

└幻有不碍真空

┌造

┌色┤

│└受

│┌外—(苦乐)

├受┤

│└内—(忧喜)

“受想行识”│┌有相

亦复如是┬┼想┤

││└无相

││┌遍行五—别境五—善十一

│├行┤

││└烦恼二十六—不定四

││┌前五—眼、耳、鼻、舌、身

│└识┤

│└六意—七末那—八阿赖耶

└前释蕴假体,兹补释假用

┌昧于因果┐

┌凡夫┤├执著妄有─┐

│└执有身心┘│┌立有诸法

│┌不了缘生┐│├方便断空(附)├二乘┤││├次及人空契机│└执有五蕴┼法有人空└方便契机┼进而法空说法│┌虽了缘生│├后说中道├中乘┤│└利钝不次

│└不达无性┘

│┌照了诸法┐

└菩萨┤├色空中道

└缘生无性┘

┌诸法——蕴处

节三显示实相,广引蕴处┤┌实相六不

└实相┤

└本无妄相

舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。(表解)

┌蕴处等。

“诸法空相”┤

└真空实相无相状,况强名实相。

┌从俗谛观事相,因缘有此六者。

“不生”┌事理设喻├从真谛观理性,法空无此六者。

不灭│├金瓶喻,金性瓶相,瓶坏为金沙,沙是金,为瓶之金。

不垢┤└性相色空,仍归中道。

不净│┌色从缘起,真空不生;色从缘谢,真空不灭。

不增└采古注一┼随流不垢,出障非净;德满不增,障尽非减。

不减└此生灭等是有为法相,反此以显真空之相。

│

└─────近人语:“能力不灭”,近言性;“物质不灭”,近言色。

节四分示蕴处—名相

是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

真空不变无为之理

┌(色)┐┌陰覆义─妄相烦恼盖覆本性

“蕴”┤├┤┌由此五法积聚成身

└(受想行识)┘└积聚义┤

└由此积聚尘劳烦恼

┌(根)┐

“处”┤↓↑├(识)所生之十二处

└(尘)┘

┌(根)—眼┐耳┐鼻┐舌┐身┐意┐

“界”┼(尘)—色┤声┤香┤味┤触┤法┼诸法性别,各有界限└(识)—看┘听┘嗅┘尝┘感┘念┘

┌根┐

┌色┤├为迷色重者说

(附)蕴处界分合说┤└尘┘

└心—识—为迷心重者说

纲乙示缘声法空法我执

┌无十二因缘流转┐

节一权巧立法┼无十二因缘还灭┼皆无实性

└无四谛世出世法┘

无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭道。

(表解)

无明┐流┐

行↙转↖│

识↙生↖│┌苦┬身心酬业┬(世间果)┐

名色↙死↖还││└患累逼恼┘│

六入↙门↖灭│├集┬起惑造业┬(世间因)│声触↙苦↖涅├缘觉乘四谛┤└招集来苦┘├闻受↙集↖槃│├灭┬结业已尽┬(出世果)│乘爱↙二↖门││└无生死累┘│

取↙谛↖灭│└道┬正助双修┬(出世因)┘有↙↖道│└能至涅槃┘

生↙↖二│

老死↙↖谛┘

└───┘

纲丙无证果相

┌智慧本具非可增

节一自性涅槃┤

└非从外来何云得

无智亦无得。

(表解)

┌成所作智┐

┌一切智├妙观察智│

┌智┼道种智┌┼平等性智├繁至七十余名

“智得”┤└一切种智┘└大圆镜智┘

└得—于一切法造作成就之谓

┌智即“能观之知,得即“所证之理。无智则“能观知“无智得”┤空,无得则“所空境空。无智方为真智,无得方是真得。

├一切法自相皆空。能取、所取,不可得故。

└本为有病,借空以除;有病既除,空亦不存。

┌菩萨依除三障显三德

节二般若之德┤

└诸佛依证无上正等正觉

以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。(表解)

(苦)┌“我执”起烦恼障障涅槃,名曰挂┐┌展转生死

“挂碍”┤├┤

└“法执”起所知障障菩提,名曰碍┘└轮回六道

(业)┌贪求名利患得患失

“恐怖”┼三业相应三界果报

└“华严”列有十八种(不活、恶名、死、恶道、大众等)(惑)

“颠倒”——反于真理,迷真逐妄(如四颠倒等)。

┌寤时妄想,寐时幻梦。昼心不散,夜神不昏。

“梦想”┤

└醒时作得主,还要梦时作得主。

┌译曰圆寂。障尽曰寂,德备曰圆┐

“究竟涅槃”┤├菩萨依般若而因圆

└此言大涅槃,又谓必至此际┘

“阿”———译“无”┐

“耨多罗”—译“上”┤

“三藐”——译“正等”┼诸佛依般若而果满

“三菩提”—译“正觉”┘

纲丁尊重赞叹

┌赞法至上

节一结赞┤

└赞修功德

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。

(表解)

┌陀罗尼名(复有明、密语、真言等谓)。

├陀罗尼有四(法、义、咒、忍)此言咒。

“咒”┤

├陀罗尼义为总持无量义,及善不失、恶不生。

└明谓净障,密谓不知,真谓实相不虚。

“大神”─具大神力,陰陽不测,除障不虚。

“大明”─破众生闇,鉴照无昧。

“无上”─最胜穷理尽性,无法出上。

“无等等”─一切诸法,无能与等。

┌喻咒赞功除苦叹果

“除苦不虚”┤

└总结而映前起度苦不虚

纲戊结显开密

节一说咒

故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。(按)经语有五种不翻,唐代玄奘法师所立,咒语即其一也。秘者深奥难言之义,密为隐密不易示人。又显法诵持,往往寻文思义,不得专一;秘法诵持,不起分别,易成三昧。闻密宗大德云:咒文不尽梵语,通乎各趣,即天竺人,亦每有所不解。但求信心薰习,净心感应,故文例不许翻,语例不强解,谨遵之。然各经多有显说密说,不独本经。显说者义详,密说者义简,详简皆说一事;知其显,可会其秘密矣。

般若波罗蜜多心经表解终

常礼举要(李炳南 老居士的讲解记录)

(注:本《讲记》是台湾大德李炳南老居士的讲解记录) 讲前勉辞 先立根本 讲一种东西,不是容易的。中国的学问才上来都有根本,就与栽树栽植物一样,先有根,再谈其他,学问没有根本、飘飘浮浮的道听涂说。孔圣人说过这个,在道路上走着听见什么,这一趟街还没走完,碰见熟人、说我有了学问,听见什么、听见什么等等,还没走完,再接上又弄出去了,这是口耳之学,连根都没有,枝叶什么还不明白,一知半解都谈不上,已扔掉了。 中国学问讲究根抵,无论学什么,念中国书有这么一句话「通一经通全经」,一本古人圣贤的典籍要真懂了,其他一些你都懂得。譬如说佛家一本薄薄的阿弥陀经,要是懂了,三藏十二部经典都懂了,这是实在话。这一本你还不懂,其他如八大人觉经、四十二章经你也不懂得,这是说读书。 就是农、工、商、法、医也是如此。从前,不管哪一行,你问台湾的一些老人,当木匠、铁匠,不论干什么,他刚学的时候,苦头就吃了不少,不如此,便扎不住根的。扎不住根,老师就不让他出师,怕的是出去到外面出丑,出丑倒还罢了,头一句是骂:「什么人教你的?」你听这句话吧。没上学、在家里,你是谁的孩子?孩子有了坏事,外人先骂父母。上了学以后,出去无礼,就先骂老师,听明白了吗?所以是老师当不得,父母也当不得,一当就得尽上十二分力量。 以前的原则不会变,即使变了也不是原则变,这一点孔圣人书上有「百变不能离乎宗」的说法。譬如佛家讲万法皆假、皆空,但本性却是不生不灭,也是常的,这是佛家的主张。老子有说,天不变、道也不变,说的都一样,圣贤主张都一样。可是现在变了吗?现在变了,竟然也有人杀父母的,这个大家都知道,其实是教育界的缺失。有一本书竟然这么说:母亲把孩子生下来,就如同豆子离开豆荚,与那个豆荚毫无关系。我也不必提出什么书来,你看,都是现在的书啊。畜牲没上过学,这种没天理的事,畜牲还做不出来。 我给诸位说,咱们学佛又学儒家,有人问为什么要学儒家?儒家铺了底子,然后才能以学佛。可是现在呢?要打倒孔老二,没有儒家,中国文化就没了,我们学佛也就没根底了。 学儒学佛约之以礼 你诸位自己看看祖师注解的佛经,可知他们对中国六经及历史都熟。从前,我跟大家说过,我觉得我不错,我到现在才觉悟,觉悟得也已不早了,那一条也不行!从前那些和尚,真不愧是和尚,和尚就是老师。 从前是读了中国文化再学佛,现在啊,是学佛没法子了,再学中国文化,你学了中国文化就会帮助你学佛。所以我们又学论语,下个学期论语我们接着办。其次,我们学佛,大家都知以戒律为本。佛在世时,以佛为师,佛不在了则以戒为师。戒律,大家知道有几个呢?我也受过戒,对于戒我也不很外行,可是我知道我这个戒是有名无实。中国文化、孔子这一套,大家听听,「博我以文」,这些学问教你很多,怎么个学法?「约之以礼」,从礼上来实践。 这本常礼举要是咱编的,诸位果然要是能懂常礼举要,现在受益就不小,「约之以礼」就能懂人情事故,不至于在社会上妨碍人。你把中国的四库全书都念通达了,处处于人有害,处处妨害人,这个书就不如不念。怎么呢?是愈念愈害人,念它干什么?你不论学什么大学问,就要知道这一个世界是群众社会,不是你一个人,你、我要一律共享共荣,这才能以行啊!

常礼举要讲记

《常礼举要》讲记 (注:本《讲记》是台湾大德李炳南老居士的讲解记录)《常礼举要》讲记1 讲前勉辞2 子、居家3 一、「為人子不晏起,衣被自己整理,晨昏必定省。」3 二、為人子坐不中席、行不中道。4 三、為人子出必告、反必面。5 四、長者與物,須兩手奉接。5 五、徐行後長,不疾行先長。6 六、長者立不可坐,長者來必起立。7 七、不在長者座前踱來踱去。8 八、立不中門,過門不踐門限8 九、立不一足跛,坐勿展腳如箕,睡眠不仰不伏,右臥如弓。8 十、同桌吃飯,不另備美食獨啖。10 十一、不挑剔食之美惡。10 十二、食時不歎,不訓斥子弟。10 丑、在校11 寅、处世11 卯、聚餐20 辰、出門29 巳、访人36 午、会客43 未、旅行50 申、对众56 酉、馈赠59 戌、庆吊61 亥、稱呼類65 最後總明65

讲前勉辞 先立根本 講一種東西,不是容易的。中國的學問才上來都有根本,就與栽樹栽植物一樣,先有根,再談其他,學問沒有根本、飄飄浮浮的道聽塗說。孔聖人說過這個,在道路上走著聽見什麼,這一趟街還沒走完,碰見熟人、說我有了學問,聽見什麼、聽見什麼等等,還沒走完,再接上又弄出去了,這是口耳之學,連根都沒有,枝葉什麼還不明白,一知半解都談不上,已扔掉了。 中國學問講究根抵,無論學什麼,念中國書有這麼一句話「通一經通全經」,一本古人聖賢的典籍要真懂了,其他一些你都懂得。譬如說佛家一本薄薄的阿彌陀經,要是懂了,三藏十二部經典都懂了,這是實在話。這一本你還不懂,其他如八大人覺經、四十二章經你也不懂得,這是說讀書。 就是農、工、商、法、醫也是如此。從前,不管哪一行,你問台灣的一些老人,當木匠、鐵匠,不論幹什麼,他剛學的時候,苦頭就吃了不少,不如此,便紮不住根的。紮不住根,老師就不讓他出師,怕的是出去到外面出醜,出醜倒還罷了,頭一句是罵:「什麼人教你的?」你聽這句話吧。沒上學、在家裡,你是誰的孩子?孩子有了壞事,外人先罵父母。上了學以後,出去無禮,就先罵老師,聽明白了嗎?所以是老師當不得,父母也當不得,一當就得盡上十二分力量。 以前的原則不會變,即使變了也不是原則變,這一點孔聖人書上有「百變不能離乎宗」的說法。譬如佛家講萬法皆假、皆空,但本性卻是不生不滅,也是常的,這是佛家的主張。老子有說,天不變、道也不變,說的都一樣,聖賢主張都一樣。可是現在變了嗎?現在變了,竟然也有人殺父母的,這個大家都知道,其實是教育界的缺失。有一本書竟然這麼說:母親把孩子生下來,就如同豆子離開豆莢,與那個豆莢毫無關係。我也不必提出什麼書來,你看,都是現在的書啊。畜牲沒上過學,這種沒天理的事,畜牲還做不出來。 我給諸位說,咱們學佛又學儒家,有人問為什麼要學儒家?儒家鋪了底子,然後才能以學佛。可是現在呢?要打倒孔老二,沒有儒家,中國文化就沒了,我們學佛也就沒根底了。 學儒學佛約之以禮 你諸位自己看看祖師註解的佛經,可知他們對中國六經及歷史都熟。從前,我跟大家說過,我覺得我不錯,我到現在才覺悟,覺悟得也已不早了,那一條也不行!從前那些和尚,真不愧是和尚,和尚就是老師。 從前是讀了中國文化再學佛,現在啊,是學佛沒法子了,再學中國文化,你學了中國文化就會幫助你學佛。所以我們又學論語,下個學期論語我們接著辦。其次,我們學佛,大家都知以戒律為本。佛在世時,以佛為師,佛不在了則以戒為師。戒律,大家知道有幾個呢?我也受過戒,對於戒

黄念祖老居士给女儿的一封信

黄念祖老居士给女儿的一封信 劝真实发心,善处逆境 (一)任何一个人,如果不愿意醉生梦死,一直糊涂到进火葬场,那就首先必须明白这一件事:为什么要活着?活着是为了解决什么问题? 人身难得,哪方面难得?天比人聪明,天人有福有寿;天比人好,为什么不说天身难得?因为就解决根本问题来说,天身不如人身。天人享乐放逸,不像人有只争朝夕的紧迫感,有精进改变命运使命感;人身难得而易失,一失人身,万劫难复。所以说,解决根本问题的最好机会是人身(得人身,轮回为人道的阶段,容易从痛苦中觉悟),但这个机会如电光石火,稍纵即逝。三途一报五千劫,如何得了!人若觉悟了,很明显,活着就是为解决生死,也就是抓住这一生机会永超生死。 (二)“眼前都是生死事”,既然活着便必然有这些事。表面看来,这些事与出生死有矛盾。怎么办?道理很明白。人不能都出家,出家也不能轻易离开衣食住行与社会联系。所以要抓纲,一纲举,万目张,一领提,全衣顺。所以在头脑中要有出生死这条纲。万变不离其宗,万目皆随于纲,如此,世法和佛法就打成一片了。例如,要做好工作,为了什么?如果其目的、动机落在佛法上,那么你所做的工作,也就是佛的工作。反言之,如果你在佛教道场中,忙得脚跟不点地,但你内心深处还是一心为个人打算,是利用佛教求名、求利、讨生活,那就是在欺骗佛,实质上何异于魔子魔孙!同样,若整天拜佛烧香,所希望的只是消灾延寿、富贵荣华,妻儿子女,人间福报,这就叫做愚中倍人。不明佛法是在愚痴中打转。若听闻了佛法,还是那样不依照佛法去做,故曰倍人。既是在家人,当然就不能完全脱离那些琐碎的家务事或世间事,但只要时时心中有佛念(着眼于终极目标是往生西方净土,那么现在所做一切都视为途中的修行),从出世法出发(用心),并(把世间法的修行)落实到出世法上,世法又何尝有妨碍呢?但是当遇见有不同的选择机会时,选择什么,这是检验自己以往修行水平最好的检测仪器,是自己有没有真实发心的真实表现。若老是为了世间而牺牲出世间(贪图或沉溺于世间法的财色名食睡及情执),那还怎么谈得到什么发真实心(出离心、菩提心、忆念弥陀往生西方净土)呢? (三)由于我们以往福报所限,有时候所遇境界是不容自己选择的。例如,我那时上干校和你那时下农村,是不由自主的。这类的事,酸、咸、苦、辣、甜样样俱全,过去有,现在有,将来还会有。怎么办?既然不容选择,当然也无法逃避,那就要逆来顺受,化火宅为清凉,转毒药成甘露,善于利用,善于转变。若真懂佛法,人身因酬业而来,这心就不躁动,不逆反了!当受则受,当还债则还债。 一切事物皆有两面:有利的一面,不利的一面;光明的一面,黑暗的一面。一切事物对于我们的根本大事,同样有以上两方面,就看我们会不会用,会用就能转。但能转物即同如来。“转物”二字多少人错会,以为是把眼前的一座大楼搬走了,才是转物。不对,那是圣末边事。应知,转烦恼为菩提才真是转物。例如:文革时我在河南干校,身份是牛鬼蛇神,人皆厌恶。对于自己的家庭与自己的前途一筹莫展,无能为力。整天劳动,身同牛马。这是好事是坏事?可是我当时觉得,人不愿和我说话,我正好一句话不说。既然许多事我盘算也无用,干脆就不想。于是我在修持上得到一个飞跃,坏事变为好事。 对于你来说,现在(一九七九年)是好事还是坏事?应该说有好有坏。工作单位要垮台,经济上没有收入,从世法看,这都是坏事。但必须重视这当中有一件大好事:现在可以有全部的时间和最好的因缘,来学佛和修行。这不但是在家人所难有的,出家人同样也难于求到;可是你自己有了!怎样使好的方面落实,是现在的首要问题。关键是这三段话要理解清楚:第一是发

佛学问答稿-禅观第九

佛学问答类编 (禅观第九) 李炳南老居士解答 九、禅观 问:参禅何解?(郑敦) 答:禅是静虑之义,须从参究入手,故曰参禅。此必有明师传授,非可以己意为之。 问:禅宗如何著手研读?据何书典?(许再兴) 答:初步看书,宜永嘉禅宗集、证道歌、小止观,再进六祖坛经。 问:精神统一与禅定何异?(林柳淋) 答:凡专心一事,不问正邪,皆可曰精神统一。禅定华译曰静虑,乃放下万缘,不思善,不思恶,寂寂惺惺之一种境界。 问:坐禅与静坐(因是子静坐法续编,实行十年)有何不同,功效各如何?(周慧前) 答:坐禅即坐而参禅,实则参不一定限于坐,坐而不参不观,亦不得谓之禅也。至因是子之静坐,前后不同处,前系执著身见,以延年益寿为目标,外道之功也。后闻佛法,乃改断妄证真为归趣,佛家之功也。 问:坐禅是否无念无想为妙,或抑心中要思虑什么情事?(李永茂) 答:禅虽可坐,却不一定坐即是禅。以下所问笼统,‘无念无想’居士作不到,纵勉强作,亦是失念与顽空。‘思虑计事’居士永不停,再加故作,益增掉举与散乱。区区与交有年,略测根器,必欲学禅,可以随顺与说。有一话头,就是六字洪名,只许持念,不许看参,不起疑情,直下承当,二六时中,一口咬定,悟与不悟,死不放松,不难冷灰爆豆,讨个分晓。若遇人说,这是净不是禅,切莫信他,妄自更张!要知此人,是个担板的徐六,既不会禅,也不会净。 问:坐禅想佛会不会有著魔的危险?(信慧) 答:禅法入手,亦有多种,此须问自己所修何种,何种传授,修与所授,境与所修,若有背者,不论佛与不佛,俱能著魔发病。再者禅亦不止于坐也,此事必须求知识指导较为妥善,不宜暗中摸索。 问:禅坐真难坐得久,可不可用其他方法代之,如坐在椅子上背靠墙,或睡著定等?(杨天元) 答:坐是坐,禅是禅,坐禅是坐禅,必皆求名师指示,非可闭门造车,如自妄为,恐遭魔境。‘睡著定’,睡便是魔一种,安得称定。 问:参禅如未能了脱生死时,是否能生生增上?(钟观靖) 答:固为生生增上,但入胎便有隔阴之迷,遇缘方可生起夙慧再行起修。 问:参禅与静坐是否两样不同?(黄涵)

常礼举要

常礼举要 《常礼举要》由李炳南老居士讲解,主要是一些日常生活中大家都需要知道的日常礼节。全文共分12章节,分别为:居家、在校、处世、聚餐、出门、访人、会客、旅行、对众、馈赠、庆吊、称呼。 人们对礼仪的重视日益增高,礼仪教育从儿童抓起的观念已经深入到越来越多的家长心中。《常礼举要》因其简洁的语言、丰富的内容,成了儿童礼仪教育的首选教材。同样,对于成年人,《常礼举要》也有着重要的指导意义。 作者简介 李炳南(1889~1986),山东济南人。名艳,字炳南,号雪庐。为衍圣公孔奉祀官府秘书长。初学唯识于梅光羲,于禅、净、密等,皆曾修习,后归依印光大师,专修净土。此外,亦精中医。抗日期间,随孔德成于重庆,并助太虚大师弘法。后卜居台中。除仍任职孔奉祀官府外,并兼任中国医药学院及中兴大学教授,业余则致力于佛法之弘扬。于台中讲经说法数十年,以“李老师”之名著称于台湾佛教界。先后创办台中佛教莲社、菩提树杂志社、慈光图书馆、慈光育幼院、菩提医院、菩提救济院等弘法及慈善机构。一九八六年四月十三日逝世,享年九十八岁。 作品原文 缘起 礼节这件事,在人群中,是决不能少的;就是极野蛮的民族,亦有他们的一套礼节。人与人交通感情,事与事维持秩序,国与国保持常态,皆是礼节从中周旋的力量。 自从一般人,不察实际,好奇务怪,起来反对礼教,硬说礼教是吃人的猛兽,主张把他打倒以后,大家就对礼节,存了轻视的心理,自己不去做,也不肯再去教导子弟。这个问题,并不简单,决不是中国人单独的问题。行得通,行不通,却也不敢断定了!但是现在还是行不通。 请看今天客来了,明天访客去,这里来馈赠,那里请聚餐,东街庆吊,西街开会。仔细一考查,还是把那些礼节,一套跟着一套的排演。有人说这些事没有学过,谁能晓得。 那怕你不晓得,你只管不去做,过后请去听吧!七言八语,讪笑讥诮,丝毫不客气的,都发表出来了。什么某人岂有此理,未曾受过教育、没有常识、粗卑不堪、不近人情、没见过场面、真讨厌、极可笑、远着他、少来往,一连串的这些名词,就都给你加在头上。你的前途,一切一切,也怕因此受到影响!

用词语居士造句

用词语居士造句 【注音】: ju shi 居士解释 【意思】:在家信佛的人。 居士造句: 1、居士!余来自阿槃提国。 2、 新巨石阵的博客上注明: 埃斯佩兰斯居士阵是全球范围内第 67 个‘永久 的大型复制品’。 3、柳泉居士用一碗茶换一个故事的时代,早已去了,他的乡人也在为商品 经济忙碌着,无暇去讲和听那些故事了。 4、于是他很快地召集了一些随从赶到庙宇去。但当他到达那里时,人家告 诉他果正居士已经走了。 5、最后,这里有一些幸运的门徒,既然居士同样又是年轻人,有特别恩典 地在与一起师父渡过晚上。 6、周末期间,居士们会暂时放下自己的工作,享受拜访师父的乐趣。 7、对于希望成为僧侣的年轻人,室利罗摩克里希纳会在周一到周六,居士 不在的时假邀请他们。 8、后来他遇到了上人,被上人的德行所感,他将他的居士林捐给了法总, 甚至在他年纪很大的时候,他依然每天都会去华严寺帮助建设。 9、再次来到上师的寺庙,原本居士的经堂门口,多了几张觉姆满是皱纹却 笑咪咪的脸。 10、接著船紧紧地靠近果正居士;果正居士爬进船内,船夫调转方向,而后 开始迅速地划开了。 11、 最先来到达克希什瓦的两位居士奉献者是罗姆姜德拉格泰和曼奴莫罕密 特拉。 12、他的门徒分成两类:居士和年轻人,一些年轻人后来成为了僧侣,还有 一小部分女性奉献者。 13、 具寿舍利弗如是说已, 那拘罗父居士喜悦, 而喜欢于具寿舍利弗之所说。 14、对于在家居士,法师多年来频繁传授三皈、五戒、菩萨戒,善巧引导俗 众。 15、居士!逮达想受灭之比丘,第一灭语行,然后是身行,再次灭心行。 16、提供僧团与在家居士受训的设施。 17、运河岸上的院子,倡导现代生活方式下的田园居士生活。 18、他不鼓励居士和年轻独身者对灵性奋斗出现冷淡的行为。

黄念祖居士内部学修开示

黄念祖居士内部学修开示 黄念祖居士内部学修开示12 你看见是这样我看见就不是这样。我看这个世界跟我的一样清净。就是这个很要紧啊。你们看见是丘陵地坎,我看这个世界跟我的金灵佛殿没有任何区别。所以释迦牟尼佛用足指按地,一切佛国庄严都可以看得见啊。这个事实就出在《维摩诘经》,咱们要知道根源啊。在《楞严经》同样有这句话:我指按地,海印放光。这个脚一按地,海印放光,这个世界就是一切佛国一样的清净世界。《汝暂举心尘劳先起》。你心一动,尘劳在你这心动之前就起啦!所以说:“你一动念,尘劳跟着就起啦”,这就不是佛的话啦,哈哈,你尘劳先起啦!那么《净名经》的话“智度菩萨母”智慧般若波罗蜜是菩萨的母亲啊,一切菩萨都是从般若波罗蜜出生出来的,就是说没有般若波罗蜜就没有菩萨啊,能生一切导师啊。不仅是菩萨,连佛都在内了,所以称为佛母啊。这底下永明大师就说般若是什么,佛菩萨就是众生本来那个灵知的性,灵知就是说咱们的心。夏老师谈到这个般若,般若殊胜啊。这是永明大师跟夏老师相同的见解吧。这个话有人听了就会提意见:“你不应该说永明大师跟夏老师相同的意见,应该说夏老师跟永明大师相同的意见。”哈哈哈。。。其实这个怎么都可以吗,(一个居士)所以说密宗

诺那祖师,我怎么观想师父啊?哎呀,师夫在我头上,师父在我头上拉屎撒尿怎么办呢?哎呀,那怎么行,你就观想你坐在我头上,这就是圆融啊。哈哈。。这个老太太说师父你的脑袋那么光我怎么坐?哈哈。。。所以说这个众生知见啊跟祖师的这个见解就是共同的不多。所以就是说永明大师赞叹般若。所以把这个般若说是什么,众生灵知的性就是咱们众生的心啊,不是别的,观自在,自心自性是谁啊,就是众生心,每一个众生每一个众生就是你当然自己的!这个性人人都据啊。证到这一个心,则解一切法门,一切法门都能理解啦。永明大师赞叹般若,赞叹自心法门呐。他说佛的正法正行之头,正法正的修行里面最信此心为最啊。所以无差别中有差别啊,什么法都是好的啊,但是以这一个法,就是以知自心这个法,所以密宗就是五个字:“如实知自心”呐。他们都密宗都有什么窍门,什么特殊方法,又找雍和宫看这些个像,这里头不定怎么着,这就是不肯传给我啊,我要是会了这一套我就成了。。那你真是做梦。真正密法就是:“如实知自心”。如那个实际知道你自己的心,你自己的事,所以六祖就说:学密,密在你那边,你跟我这找,找到这不是你的事,密在你那边,应该是你自心寻,那是最密了!所以这个此心为最 啊,这举了些例子,如一生就是太子,太子还得拉屎撒尿,还要多少人抱,多少大臣给他磕头啊,多少大臣,多

中华传统文化中的师道

中华传统文化中的师道 在《论语》的开篇就提出:「学而时习之,不亦说乎?」以「学」字做为整部《论语》的领起,可谓意味深远,说明学是安身立命、经世致用的关键。古人所学乃圣贤之道,而「道之所存,师之所存」。不尊师则无法超凡入圣,修齐治平亦沦于空谈。故《学记》云:「凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。」尊师、敬学对于明德、传道、治国、平天下皆至关重要。 一、尊师与明德 纵观当今之世界,无论贫富贵贱,大多身心不安。究其原因,实为不学圣贤教诲、迷失本性所致。 《礼记》云:「大学之道,在明明德。」老子说:「上士闻道,勤而行之。」《华严经》曰:「一切众生皆有如来智慧德相,但以妄想执着而不能证得。」可见,古人所学者,道也;目的是明明德,亦即明心见性、见性成佛。 伟大的教育家佛陀告诉我们,人的烦恼及痛苦源于人对自身及所处环境的错误认识。因为迷惑才会造业,因为造业而感痛苦。如果人能够建立对宇宙人生真相的正确认知,就能随缘妙用、心想事成。通过学习圣贤教诲,可以破迷开悟,最终离苦得乐。唯有成佛(觉悟的人)才能离究竟苦,得究竟乐。 一代国学大家方东美教授曾教导上净下空老和尚说:「学佛是人生最高的享受。」正是老和尚对老师深信不疑,从此学习并践行佛陀教诲,用自己一生的学佛经历验证了方老师的话真实不虚。如今老和尚虽已近九旬高龄,仍然坚持每天讲经不辍,圆满具足了世间人所希求的财富自在、身体健康、聪明智慧、法喜充满,让每一位有缘亲近的人都能对佛陀教育生起信心。 《说文解字》谓:学,觉也,效也。后觉习效先觉之所为也。可见,师,先觉者也;弟子,后觉者也。弟子拜师,以求觉悟也。而觉悟是自性本具,必从真诚恭敬心中求得,故世尊告诫阿难,师与弟子当两俱真诚,师当如师,弟子当如弟子。《六方礼经》:「谓弟子事师,当有五事:一当敬难之,二当念其恩,三所教随之,四思念不厌,五当从后称誉之。」《长阿含经》曰:「弟子敬奉师长复有五事,云何为五?一给侍所须,二礼敬供养,三尊重戴仰,四师有教敕敬顺无违,五从师闻法善持不忘。」供养师父生活所需、见面恭敬顶礼师父、服侍师父饮食起居等等,都是尊师的体现。但是,尊师最重要的就是

呼吸念佛法

净土法门的修持方法---印光法师 (一)实相、观相与持名 实相念:念佛并不是专指口念,心念也是念佛,所以念佛法中,除持名念之外,尚有实相念和观想念各法。实相念即是入第一义心,观佛法身实相,此其所得三昧,是真如三昧,亦名一行三昧。这一法门,本属于禅,但禅心所显的境界,便是净土,故亦摄于净土法中。此法非上上根器,不能悟入,故中下两根,便不能普被。所以在净土法中,很少有人提倡,而归禅门去提倡。 观相念:这是依照《观无量寿佛经》中,对于阿弥陀佛极乐国的依正庄严,作十六种观法。观行若得纯熟,则开目闭目,无非极乐,立可转娑婆为净土,不俟命终,即身便游极乐,功效之大,非可言喻,此其所得的三昧,是般舟三昧。亦名佛立三昧,惟是观法微细深玄,有五种难成:一者,根钝则难成;二者,心粗则难成;三者,无善巧方便则难成;四者,认识不深刻则难成;五者,精力不及则难成。若要根利、心细、聪巧,再加上印象深刻、精神强旺,这就万不得一了。所以也不能普及,也是难行门。

持名念:持名念佛,比较上述二种念佛,容易得多,不论上中下根,但是能念,无不成功。念到一心不乱,便得三昧,此其所得的三昧,是念佛三昧。持名念佛一法,经过二千年来,佛门大德不断提倡和实行的结果,已成为最普遍而深入民间的佛法。就因为它有修必成,及三根普被,利钝全收的缘故,所以其所度脱的人数,也远非各宗所能望其项背。可以说自有佛法以来,得度总人数百分之七八十以上,所出若单就数量一项来计算,已足使各宗都黯然失色,其实它所含道理的广博渊深,不特较诸各宗绝无逊色,并且各宗所有的精髓,竟无不包罗在内,实集各宗之大成。此所以论效果,论学理,论难易,确都卓然独步,无与比肩。于此可知有人瞧不起念佛法门,谓为系愚夫愚妇之所修者,这实是一种严竣的门户知见和误解。对于念佛法门,所含有的原理,可以说是体会不深。假使他是真有认识的话,那他对于净土这一方便法门,自然会佩服到五体投地的。 (二)持名念佛种种方法

佛教科学论

佛教科学论 《佛教科学论》目录 前言 第一章认识佛教的伟大第一节怀疑把我们引向真理第二节不知佛法无权反对第三节佛教科学的奥秘第四节佛教是整个人类的宗教第五节只有佛法才能满足众生的心愿第六节信佛不是迷信第七节佛教徒特别需要学习佛法 第二章对佛教应抱有正确的科学态度第一节铁证般的历史事实第二节佛教真实不虚第三节神话还是奥妙第四节超越您的经验第五节辩证唯物主义与主观唯心主义第六节佛教是人类最高文化的产物第七节维护信教自由第八节以广阔的心胸来拥抱世界 第三章轮回与因果第一节人死并非如灯灭第二节鬼神等生命的存在第三节克隆绵羊与生命的产生第四节前生与后世第五节转世灵童第六节奇异的业力第七节因果规律第八节可怜可叹的愚痴众生 第四章科学的缺陷与弊端第一节科学的谬误与无知第二节生物进化论与生命流转第三节世界上最大的谜是什么第四节佛陀为什么不广宣说科学的内容第五节科学并未给人类带来真正的幸福第六节当今世界急需佛法的拯救第七节使人类向善、使世界更加光明第八节睁开眼睛看世界 第五章科学家与佛陀智慧的比较第一节伏藏品之谜第二节授记与预言、预测第三节地球与四洲第四节微尘数佛刹世界与宇宙第五节有史以来最伟大的人第六章到深山中去探宝第一节人应有高尚的道德理想第二节学佛是对自身有利的事情第三节帝王将相亦学佛第四节佛法是座宝山第五节怎样学佛第六节气功人士理所当然应学佛 第七章出家修行第一节出家人对社会的贡献第二节历代帝王也恭敬出家人第三节出家以报父母恩第四节追随先贤的足迹第五节即生成就的简单法门 结尾 五浊黄念祖老居士著作节选 中国史书中的轮回证据 您有失眠症吗? “事实上,在做梦的时候,如果觉知或注意力集中在咽喉,會使梦境更清晰。反之,如果将觉知集中在心脏那里,则會使睡眠更深沈。所以我们都有自备的安眠药。” 如来日轮已没,法近中夜{末法时期}。最后觉车{回到真如法性的故乡}将开,唯一智船{渡到清凉解脱的彼岸}快去。六道游子,若不急寻搭乘,待夜雾渐浓{五浊恶业深误众生},不见车船,便成蹉跎。要待黎明,弥勒住世,方有救济。悲哉!浪子!沦没长夜,备受众苦,尘沙劫数,未有了期。血性汉子,怎不悚然?智者宜当猛省,赶紧上路,持戒念佛,必能回家!

东林佛号的特点、步伐、呼吸要点

东林佛号的特点、步伐、呼吸要点 念佛的心态与音声 中国·净土宗祖庭·庐山东林寺 音声乃心性的外显,南无阿弥陀佛六字洪名即为妙音,从实相中流现。念佛法门以音声作佛事,透过佛号音声开启佛性,诚为转凡成圣之妙庄严路。是故,我等念佛行人对音声之道应加以考量。 一. 极乐世界的音声特质 西方极乐世界是一个音乐之都。其风声、宝网声、铃铎声、波扬的水声、鸟的谐鸣声、虚空的乐器声等,都在演畅种种法音,自然宫商五音谐和。极乐世界的音声之善美乃十方世界音声之中最为第一,极乐种种音声内具八个特点:清、畅、哀、亮、微、妙、和、雅。此八字特质,形成西方净土特有的音声格调,即阿弥陀佛梵音的概述,亦是我等众生内具的音声功德。是故,我等宜将此八字作为念佛之纲宗。如是念佛就能够与西方净土的音声形成同构共振,开发自性。八字原则略标如下: (一)清。即清净,离一切烦恼染习即为清净,是故念佛人得斋戒清净,远离五欲六尘,真诚发心厌离娑婆,欣求极乐。如是念佛即为清。 (二)畅。即畅达,直心是道场,音声畅达舒展,直抒胸臆,无

滞涩压抑状,大念见大佛小念见小佛。音声所及,万祸冰消;洪音发号毁裂魔军畅快淋漓,心声一体。 (三)哀。即悲哀,于此生死苦海灭顶之际自力怯弱惟哀祈阿弥陀佛大悲拯救呼喊救命感通阿弥陀佛的大悲心,必须蒙佛力慈佑安坐大愿船,抵达安养国。 (四)亮。即嘹亮,哀而不伤。悲哀中有亮色,以吾之悲感弥陀大悲,信知弥陀悲愿决定令我往生净土,往生即可急速成佛,旷劫大事今生了办,踊跃欢喜生命洋溢亮色,音声自然洪亮。 (五)微。即微细,音声细微,透入内心性海,探玄勾赜,引发内心深蕴的善根,开启如来藏性,心外无法,满目青山。 (六)妙。即奇妙,亦云不可思议。音声通实相,六字洪名澄清吾人浊染的心,以佛知见转众生知见,能令吾人从有念入无念。音声全体即阿弥陀佛法身。佛籁之音,劫外之响,妙感难思。 (七)和。即和谐,和谐是空性的表显。持念佛号时,首先是心声和谐,心身相随。身心和谐心与外境和谐,大众念佛,音声和谐,几千人众音念佛如同一人,心通法界梵音、海潮音,大和吉祥。 (八)雅。即高雅,六字洪名表诠至高的超越意向。横超五恶趣,圆成自性佛果。不求人天福报,不低俗,不媚俗,音声唤醒自己,步步回归故园。如是念佛即为雅正。 综上所述:持念六字洪名,宜渗入清、畅、哀、亮、微、妙、和、雅之特质。这样便能与名号功德相应。信愿感通弥陀悲愿,成办往生大事。

【精品】《常礼举要》讲记

【精品】《常礼举要》讲记 《常礼举要》讲记1 (注:本《讲记》是台湾大德李炳南老居士的讲解记录) 《常礼举要》讲记 讲前勉辞 子、居家 一、「为人子不晏起,衣被自己整理,晨昏必定省。 二、为人子坐不中席、行不中道。三、为人子出必告、反必面。四、长者与物,须两手奉接。五、徐行后长,不疾行先长。六、长者立不可坐,长者来必起立。七、不在长者座前踱来踱去。八、立不中门,过门不践门限九、立不一足跛,坐勿展脚如箕,睡眠不仰不伏,右卧如弓。 十、同桌吃饭,不另备美食独啖。十一、不挑剔食之美恶。 十二、食时不叹,不训斥子弟。丑、在校 寅、处世 卯、聚餐 辰、出门 巳、访人 午、会客 未、旅行 申、对众 酉、馈赠 戌、庆吊 亥、称呼类

最后总明 讲前勉辞 先立根本 讲一种东西,不是容易的。中国的学问才上来都有根本,就与栽树栽植物一样,先有根,再谈其他,学问没有根本、飘飘浮浮的道听涂说。孔圣人说过这个,在道路上走着听见什么,这一趟街还没走完,碰见熟人、说我有了学问,听见什么、听见什么等等,还没走完,再接上又弄出去了,这是口耳之学,连根都没有,枝叶什么还不明白,一知半解都谈不上,已扔掉了。 中国学问讲究根抵,无论学什么,念中国书有这么一句话「通一经通全经」,一本古人圣贤的典籍要真懂了,其他一些你都懂得。譬如说佛家一本薄薄的阿弥陀经,要是懂了,三藏十二部经典都懂了,这是实在话。这一本你还不懂,其他如八大人觉经、四十二章经你也不懂得,这是说读书。 就是农、工、商、法、医也是如此。从前,不管哪一行,你问台湾的一些老人,当木匠、铁匠,不论干什么,他刚学的时候,苦头就吃了不少,不如此,便扎不住根的。扎不住根,老师就不让他出师,怕的是出去到外面出丑,出丑倒还罢了,头一句是骂:「什么人教你的,」你听这句话吧。没上学、在家里,你是谁的孩子,孩子有了坏事,外人先骂父母。上了学以后,出去无礼,就先骂老师,听明白了吗,所以是老师当不得,父母也当不得,一当就得尽上十二分力量。以前的原则不会变,即使变了也不是原则变,这一点孔圣人书上有「百变不能离乎宗」的说法。譬如佛家讲万法皆假、皆空,但本性却是不生不灭,也是常的,这是佛家的主张。老子有说,天不变、道也不变,说的都一样,圣贤主张都一样。 可是现在变了吗,现在变了,竟然也有人杀父母的,这个大家都知道,其实是教育界的缺失。有一本书竟然这么说:母亲把孩子生下来,就如同豆子离开豆荚,