城市化与_城市病_以近代上海为例

城市化与“城市病”*

———以近代上海为例

戴鞍钢

(复旦大学,上海200433)

摘要:近代上海城市化进程中,受当时历史条件的制约,一些社会和环境问题凸

显,困扰着城市居民的生活并影响日后城市的健康发展。城市过大,给居住、交通、就业、环

境等都带来一系列问题。揭示这些问题,在城市管理方面可供有关部门借鉴。

关键词:城市化;“城市病”;近代上海

*本文系复旦大学中外现代化进程研究中心成果,获教育部人文社会科学重点研究基地基金资助,项目批准号:07JJD770098。

收稿日期:2009-11-12

作者简介:戴鞍钢男(1955-)复旦大学历史学系教授

上海行政学院学报The Journal of Shanghai Administration Institute 中图分类号:F299.2文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2010)01-077-(8)2010年1月

第11卷第1期

Jan.,2010Vol.11,No1

1843年上海开埠后,因其独特的自然、经济、人文等因素,很快成为中国进出口贸易第一大港,其工商业、交通运输业和金融业也率先发展,城市化进程居全国首位,19世纪末20世纪初已是中国

城市规模最大、

人口最多的首位型城市。①众所周知,上海及中国是在1840年中英鸦片战争后,被迫对外通商和卷入近代世界体系的。就中国自身而言,在开埠前无论是社会经济结构还是城市形态,尚处于前近代的传统农业社会发展阶段,鸦片战争后中国社会经济的演变是在外力强行介入的历史大背景下发生的,这种突变因其自身准备不足,呈现出诸多错综复杂的社会问题。与此相联系,伴随上海开埠后较快的城市化进程,习称的“城市病”即困扰当时城市居民生活并影响日后城市健康发展的各种社会和环境问题凸显。本文拟就其中城市人口剧增及其伴生的相关问题,试作论述。

一

上海开埠后,随着租界的设立和扩张、中外贸易的推进和城市经济的发展,城区范围大为扩大。

1845年英租界设立时,面积830亩,东至黄浦江,南至洋泾浜,北至李家厂,西界未定。一年后定界路(今河南中路)为西界,增为1080亩。1848年11月,英租界向西扩展至泥城浜(今西藏中路),面积2080亩。同年美租界设立。1863年英美租界合并为公共租界,经两次扩张后,到1899年面积达33503亩。1849年法租界设立,经三次扩张后,至1914年面积达到15150亩。两者合计,为48653亩。这一面积是原来传统上海县繁华地区的五六千亩的8倍之大。城市人口也增长迅速,1843年约为27万,至1910年

已达128万余人,

跃居全国首位。②大量外地人口涌入上海,始于19世纪60年代初叶太平军江南战事期间;此后随着战事的平息和

避难人口的返乡,上海城市人口一度曾明显减少。③19世纪七八十年代后,随着上海城市经济特别是

近代工商业的持续发展,涌入上海谋生的外地人越来越多。1876年的《沪游杂记》不乏这方面的记载:“三国租界英居中,地广人繁,洋行货栈十居七八,其气象尤为蕃盛;法附城东北隅,人烟凑密,惟街道稍觉狭小,迤东为闽、广帮聚市处;美只沿江数里,皆船厂、货栈、轮舟码头、洋商住宅,粤东、宁波人在此计工度日者甚众”;“上海雇轿随处皆有轿行,脚价甚昂,一永日非千文不可。自东洋车盛行,大为减色,向之千文者今则六七百文。轿夫以苏州、无锡人为佳,上身不动,坐者安稳。其次扬州人,不过脚步稍缓。若本地人抬轿,则一路颠簸,轿中人浑如醉汉矣”;在当时的上海,“雇用女仆必由女荐头处唤来,大约无锡乡间荡口镇人最多,男仆亦然”。④

1890年,参与创办上海机器织布局的经元善详细描述了棉纺织厂的用工所需:“查织机两张用女工一人,纺纱机两部女工一人,搓纱机两部女工一人,绕纱团机一部女工四人,扣机一部女工二十人,拉细条机一部男女皆可三人,轧花机一部男女皆可一人,拣花机一部男工一人,弹花机十五部合男工三人,剔花机一部男工一人,拉粗条机一部男工一人,绕纱轴机一部男工一人,浆纱机一部男工三人,刮布机一部男工二人,够布机一部男工一人,压布打包机一部男工三人,全局用洋匠四人,修机、烧煤等华工匠约四十人,小工约一百人。此指五百张织机日工而言,如开夜工加倍。男女工每日辛食二百文,洋匠每月一百七十五元,修机、烧煤等工匠每月五十元至十二元不等,另洋总工师一位每月四百

元。大凡粗重事用男工,轻细事用女工,教练尚易。”⑤1893年,有2000多名女工在该局劳作。⑥同年12

月24日《北华捷报》称:“新工业的创办给上海的中国人带来很大的好处,估计有一万五千或两万妇女被雇佣,从事于梳理禽毛以便载运出口,从事清检棉花与丝,从事制造火柴与卷烟。”

据统计,1852年至1910年,上海城市人口从54万余人增至128万余人,净增约74万人,年均净增长约13000人。其中的大部分来自江苏和浙江,1885年上海约有40%的人原籍浙江,37%的人原籍江苏,时至1935年,两者所占的比重有所变化,分别为37%和53%,总共约占上海总人口的90%。⑦

具体而言,1895年中日甲午战争后,列强在华经济扩张加速,同时受实业救国思潮和清朝政府鼓励工商政策的推动,中国民族工商业和近代城市经济有明显发展,与原先因战乱涌入城市而呈现潮汐形态的人口升降不同,这一时期进入城市谋生的人口表现为持续增加的态势。一项综合性的研

究表明,“1910年代都市人口增加是与那个时期中民族工业扩大相对应的”⑧。

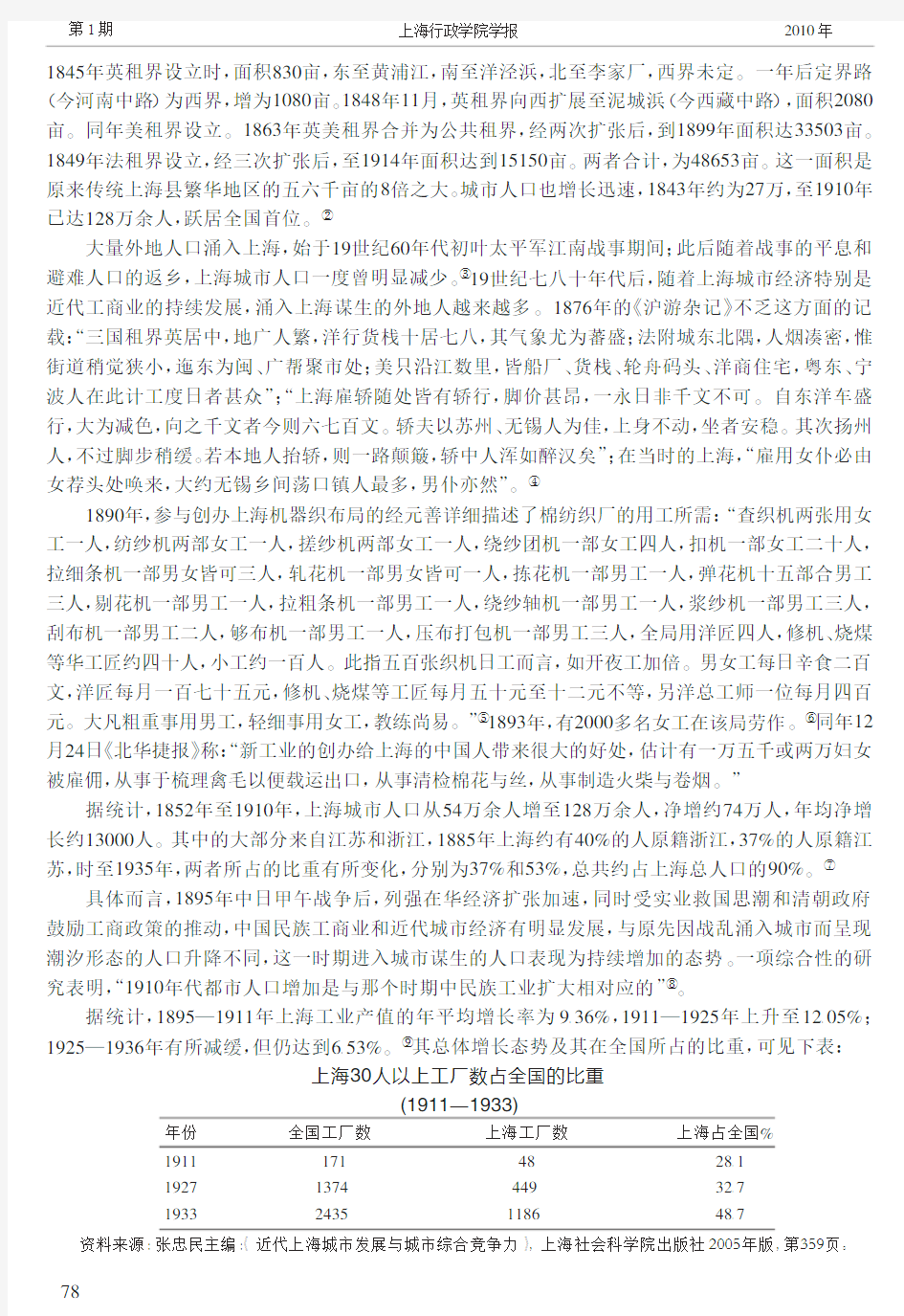

据统计,1895—1911年上海工业产值的年平均增长率为9.36%,1911—1925年上升至12.05%;1925—1936年有所减缓,但仍达到6.53%。⑨其总体增长态势及其在全国所占的比重,可见下表:

上海30人以上工厂数占全国的比重

(1911—1933)

年份

全国工厂数上海工厂数上海占全国%1911

1714828.11927

137444932.719332435118648.7

资料来源:张忠民主编:《近代上海城市发展与城市综合竞争力》,上海社会科学院出版社2005年版,第359页。

上海行政学院学报2010年

第1期

戴鞍钢:城市化与“城市病”

此外,从工业产出衡量,据估计1936年上海中外资本工业的总产值已达1182亿元,比1895年增加40多倍,约占全国工业总产值的50%。⑩与此相联系,上海工人总数猛增。据估计,1933年上海工人总数为35万人,比甲午战争前增加8.5倍,而同期上海城市总人口由90万人增至340万人,增长幅度不到3倍,足见工人的增速更快。輥輯訛

二

开埠以后,流入上海的农村人口之多,远非同期中国其他城市可比。诚如邹依仁《旧上海人口变迁的研究》所指出的:“上海地区人口的快速增加决不是仅仅由于辖区的扩大以及人口的自然增加,而主要是由于人口从广大内地迁入的缘故,……广大内地的人民,尤其是破了产的农民经常地流入上海,这是上海市区,特别是租界地区百余年来人口不断增加的主要因素。”輥輰訛据统计,1929年上海全市28.5万多名工业职工中,纺织业有近20万人,其中大多数纺织女工是来自外地的农村妇女。此外在交通运输业中,又有近3万名码头装卸工人和8万多名人力车夫,他们几乎都是来自外地的破产农民。在商业方面,全市约有72858家商业企业,共雇佣24万多名职工,其中也是以外地籍居多。综合以上各业及其家属,总数不下数十万人之多。至抗日战争爆发前夕,上海的工厂职工已增至近50万人,加上商业职工、手工业工人、码头工人、人力车夫等,全市从事工商业及相关行业的人口已有128万多人。他们大部分是外来移民,连同其家属在内,成为总人口达数百万的上海城市人口的主干。輥輱訛其中有些来自上海近郊,民国《上海县续志》载:“商市展拓所及,建筑盛则农田少,耕夫织妇弃其本业而趋工场,必然之势也”;“近年东北各乡机厂林立,女工大半入厂工作”。輥輲訛民国《川沙县志》称:“女工本事纺织,今则洋纱洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地入洋纱厂、洋布局为女工者”;该县北乡,原先“男事耕耘,女勤纺织,近来壮强男子多往沪地习商,或习手艺,或从役于外国人家,故秧田耘草,妇女日多,竟有纤弱者不惮勤劳者,此则今昔之不同也。”輥輳訛在嘉定黄渡农村,“许多男子都去上海谋生,每一家普遍总有一二人离家乡奔入都市,因此剩余在农村的劳力是妇女儿童和少数男子”輥輴訛。民国《宝山县续志》载:“境内工厂,邑人所创办者,大都为棉织类,盖一因妇女素谙纺织,改习极易;一因土布价落,设厂雇工兼足维持地方生活也。淞口以南接近沪埠,水陆交通尤宜于工厂,故十年之间江湾南境客商之投资建厂者视为集中之地,而大势所趋,复日移而北。”輥輵訛当时,“郭乐在上海吴淞口建造永安第二纱厂的时候,就想到上海的郊区农村有大量的廉价劳动力”。輥輶訛

“以江苏有的来自毗邻上海的江浙地区,据1929年对在沪游民的一份抽样调查,在被调查者中,

人为多,占51%;浙江次之,占22%。然以籍贯言,除不明者外,固18省皆有也。大致以与上海交通联络便利者,其在沪流落之人数亦愈多,故苏为冠而浙次之,鲁有80余人,皖有60余人,鄂有50余人,河南、河北各30余人,湘、粤、赣各20余人。此外如黑、甘、滇、新以距沪较远,于此1471人中竟无一人”。輥輷訛1917年,留学美国的蒋梦麟回到其家乡浙江余姚蒋村,看到“许多人已经到上海谋生去了,上海自工商业发展以后,已经可以容纳不少人”。村里的老人告诉他:“很多男孩子跑到上海工厂或机械公司当学徒,他们就了新行业,赚钱比以前多,现在村子里种田的人很缺乏。”輦輮訛1927年2月14日《时报》载:“上海近年以来人口日增,所需佣工亦日多,苏、松、常、镇、扬各地乡妇赴沪就佣者,岁不知几千百人。”江苏常熟的贫苦农民,“唯有向城市另谋生活之道,内地城市,工业尚未发达,无法容纳,大都转趋大城市,男子入工厂充劳役,女子多做人家的奴仆”。輦輯訛据1937年的调查,上海丝织业职工,“大多来自浙东、浙西、江苏及其他地区,人数最多的首为浙东的嵊县、东阳、新昌,次为浙西的杭、绍、湖州,再次为浙东义乌、诸暨,江苏的苏州、常州,其他地方的人为数很少”。輦輰訛

“工人的来源大多数是从农村中来的,按籍贯来说,车务部方面以苏北人在英商上海电车公司,

占多数,其中尤以盐城人为多;其次为无锡、苏州、镇江一带的也不少。假若以省份来划分,则以江苏

籍者占绝对多数;次为浙江、山东及其他。机务部则以宁波籍者为多,约占十分之六;其次为扬州、无

锡、安徽籍者占十分之二,苏北帮占十分之二,大都为铁匠和小工”。輦輱訛

据调查,当时流入上海的外来人口,“大多数为失业之后,无业可得,以及毫无把握莽莽撞撞至

上海谋事”。輦輲訛他们中的大部分人并没有如其所愿,在城市里找到稳定的工作,而是依旧难有温饱。

人力车夫,是其中引人注目的一个社会群体。1897年时,上海公共租界内人力车执照数为48888张,1901年时为60915张,1908年又增至98071张,到1924年,租界内人力车数量已超过13000辆。20世纪30年代时,上海街头有执照运营的人力车已有2万多辆,城市人口平均每150人一辆,人力车成为电

车、汽车以外,市民外出主要的交通工具。輦輳訛全凭体力的人力车夫,原先都是农民。据调查,“他们的

籍贯多属于苏北东台、盐城、阜宁、高邮、泰县等处,少数则属于南通、海门”。他们分早晚两班,“早班每月约可拉20天,晚班每月约可拉15天,平均每天可赚1元左右,家庭生活万分清苦,终年住草棚,穿

破衣,吃小米”。輦輴訛

三

如前所述,大量农村人口进入城市,主要是迫于战乱、灾荒和农村经济的凋敝,当时的城市所能提供的就业机会远不及实际需求,即使在近代城市经济较为发展的上海,情况也很严重。据1934年5

月上海市社会局的统计,仅华界内的无业游民就有29万人之多。輦輵訛即使按照最低年份的比例推算,

1930年至1936年间整个上海的失业或无业的人口至少为60万或70万人以上。輦輶訛这就导致这些流入

城市者大多成为触目皆是的城市贫民,或勉强糊口,或依旧衣食无着、流落街头,其中很多人在城市

边缘地带搭建了成片的窝棚栖身。輦輷訛

据20世纪30年代的调查,上海租界的10万名人力车夫中,“大约有6万是没有家眷的,他们都住在车行里,由承放人搭建二层三层搁楼供给车夫居住。在每一家车行的二层搁楼上,须住着二三十个车夫;一间三层通搁,则须容纳四五十个车夫。他们在地板上铺着肮脏的被席,依次的排列着。他们中间拥挤得没有一些距离,这里的空气是污浊的,地板是龌龊的,臭虫、白虱是这里的特产品”。在

有家眷的4万名车夫中,

“约有2万以上是过着草棚生活的,他们在沪西越界筑路一带空地上花费一二十元,有的每月还要付几角钱的地租(有的没有地租),搭一间简陋的棚舍,勉强作为栖身之所”。輧輮訛

棚户区的生活环境,只能用非人来描述:“草棚大率建于泥地之上,四周墙壁或用竹篱,或用泥草碎石等泥凝物,顶覆稻草,窗是大都没有的。通常一座草棚是一大间,长二丈,宽一丈余,也有用芦席或板壁隔成小间,前部为炉灶和休息之所,后部为卧室厕所。地下没有沟渠的设置,一遇天雨,积水是

无法排泄的。”

輧輯訛城市边缘地带成片的棚户区,也见于中国其他口岸城市。有学者指出:“这在有大量来自华北乡村移民的天津,表现得非常明显。你很难将租界内住洋楼、穿西装、吃西餐者与住在城市边缘的窝棚

里,过着与乡村农民相差无几生活的新移民相提并论。”輧輰訛据1921年的调查,在杭州“当地有不少被

叫做江北佬的人,他们是从长江以北移居而来的从事零工、杂役业的下层人民。其收入仅仅只能糊口。这些人多是贫穷的,有的在陆上租房,有的就居住在随他们而来的系在运河边上的破旧的小船上。傍晚时分,从其附近经过,发现蓬头垢面的妻子、子女在河边淘米,敝衣褴褛的幼儿在一边又哭

又闹,其情景真让人觉得可怜。他们生活在杭州城外的湖墅附近,这样的家庭约有1000户之多”。輧輱訛

据1934年的调查:“南京自奠都(指1927年———引者)以来,户口日增,而棚户之增加尤速,……有人说奠都以前仅有棚户4000余户,此说果确,则奠都至今,棚户增加了9倍左右,因为现在棚户已有38000户以上了”;“总之,南京棚户自奠都以来,有飞跃的增加,至今仍增加不已。究其原因,实甚复杂,言其大端,则一因南京渐成现代的大都市,吸引人口之力增加,二因农村经济破产,农民被迫离上海行政学院学报2010年

第1期

戴鞍钢:城市化与“城市病”

村趋市”。輧輲訛

严酷的现实,使得很多流入城市的农村人口很难在城市安家或长期立足,如1931年的一份调查所揭示的:

“他们的迁徙非因都市直接生产的工商业的繁荣需要劳力而被吸收到都市的,徒以天灾、

—引者)、土地不足等原因的循环,逼着乱跑。”輧輳訛与此相联系,在1930年战争、匪乱(系当时的用语——

代前期各省乡村迁徙的人口中,仍以在乡村地区间相互迁徙的比例为最大,城市与乡村互相迁徙的比例则较为接近,而其中由城市回迁乡村的比例甚至还要更高一些。輧輴訛这一现象,充分暴露了在当时的社会条件下,众多贫苦农民迫于生计,辗转于城乡之间、彷徨失所的基本状况。

四

上海开埠后的城市行政格局,人称“一市三界”即分属华界、英美租界(后称公共租界)、法租界管辖。直接源自西方的近代市政设施及管理模式,在上述租界范围内有很快的推进。19世纪60年代大英自来火房和法商自来火房建立,租界开始供应煤气。80年代租界又先后建立了电厂和自来水厂,电灯、电话、电报、自来水在上海相继出现。下水道设施也不断改进,从明沟到暗渠,在法租界,“直径2米到3米的砖砌下水道,这在上海从未看到过,被建造在这条河浜的旧河床上,这条下水道从1900年或1901年开始建造,到1908年完工”。輧輵訛近代西方样式的物质文明和科学技术,已经较为广泛地进入以租界为中心的上海城市生活领域,城市管理也趋制度化,1876年就有租界当局颁布的“例禁”:

“一、禁马车过桥驰骤。

二、禁东洋车、小车在马路随意停走。

三、禁马车、东洋车夜不点灯。

四、禁小车轮响。

五、禁路上倾积垃圾。

六、禁道旁小便。

七、禁肩舆挑抬沿途叫喝。

八、禁施放花爆。

九、禁不报捕房在门外砌路、开沟及拆造临街房屋。

十、禁私卖酒与西人饮。

十一、禁春分后、霜降前卖野味。

十二、禁卖臭坏鱼、肉。

十三、禁卖夜食者在洋行门首击梆高叫。

十四、禁肩挑倒挂鸡鸭。

十五、禁吃讲茶。

十六、禁沿途攀折树枝。

十七、禁九点钟后挑粪担。

十八、禁乞丐。

十九、禁夜间形迹可疑及携挟包裹物件手无照灯。

二十、禁聚赌酗酒斗殴。”輧輶訛

同时应该指出,上述设施和规章主要见于租界区域,在租界以外的华界如豫园所在的上海老城厢,尽管人口拥挤,近代市政设施却几无踪影,1861年在上海老城厢游览的德国人看到:“开着门的房子几乎都是小商铺和小酒馆,居民们有的闲聊、抽烟,有的在干活。小工场和小杂货铺里,摆着蔬

菜、鱼肉、水果、鲨鱼翅。还有许多可怕的食品,杂乱地堆在一起。烟叶、鸦片烟枪、蜡烛、丝织物、墨、瓷器,还有欧洲的玻璃瓶、火柴,以及全世界到处都有的英国花布,乱七八糟地陈列着。有些行当集中在自家的街巷里,比如鞋匠、草编匠和木匠,木匠能做很漂亮的镜框,还做刻书的木板,因为这儿还不用活字印刷。房子是木头和石头造的,有一到二层,彩色的翘檐,非常漂亮的招牌,然而被熏得

发黑,看上去残败不堪,需要修整。”

輧輷訛房价也高低悬殊,1896年7月14日《申报》载:“南市(指老城厢———引者)房价不及北市(指租界———引者)三、四分之一,而人皆乐于舍贱而就贵。”1898年,一位在上海游历的英国人目睹:“土著上海(指上海老城厢———引者)是个外表平常而忙碌的城市,一群群身穿土布的人,一路小跑,讨价还价,拖拽着物品,挑着担子,叫着喊着,是令人难忘的特点……只有八英尺宽的石板路,却被数不清的摊位弄得更加狭窄……在许多地方即使独轮车(惟一可行的交通工具)也很难行进”;她感叹:“回到明亮、宽阔、干净、道路铺设良好、卫生设施齐全的洋上海街道上,我对从前这样多的居民(指上海租界的外国人———引者)不认识邻近城市(指上海老城厢———引者)黑暗、拥挤、肮脏、狭窄、污

秽、烟雾弥漫的旧城街道,就一点不觉得奇怪了。”

輨輮訛上海开埠后,老城厢的居民仍长年或自己或雇人挑河水解决日常生活所需。当时,“沪城内河渠浅狭,比户皆乘潮来汲水而食。潮退腥秽异常,故饮者易生疾病,初至之人尤觉不服。即凿井而饮,水

味亦不甘美”。輨輯訛因而当租界动议兴办自来水时,老城厢也有人主张效仿,“设机器铁管引江水灌注

城内四隅,以济民食。后以费巨不果”。輨輰訛直到1902年,才有老城厢内地自来水厂竣工。但在其他华

界地区,仍是空白。

值得注意的是,随着上海工业的发展和城区的扩展,近郊农村所面临的环境污染如水资源的污染问题,也初露端倪。在宝山县江湾一带,“沿淞沪铁路天通庵与江湾车站之间,有威士制革厂,傍江湾河而立。凡厂中秽水,皆洩于河中。江湾沿河居民,因河水污染,饮之有害,乃于前月诉请地方会公团同淞沪警厅卫生科贾科长等,当场取河水四瓶,请同济大学化验师巴尔德检验。兹据巴氏检验之结果,谓此水实有毒质,不能为饮料。……由查验之结果,证明此河之水,因受该厂洩水之污,全不可

为饮料,虽在河流极远之处,仍蒙其害。此水不独生饮不宜,即煎沸食之,亦依然有害康健云”。輨輱訛

城市化进程的加快,也极大地改变了相关地域原有的景观。在1920年至1930年间的法租界,“卡车、倾斜车和两轮车夜以继日地向工地上运送大量的泥土、碎屑和家用垃圾,为市政建设填埋河浜和低地,进行铺路;建设公司也在工作。不到20年,辟筑的道路就有42公里之多。在1920年租界所有道路长度为62.604公里。在1940年为105.259公里。租界的面貌完全改变了,不再是宁静原始的城市,

不再是露天生活的殖民城市。所有的田地和种着芦苇的河浜消失了,乡村原野消失了”。輨輲訛这些近代

上海城市化过程中的水源污染和环境改变等问题,容当另文探讨。

注释:

①详可参阅戴鞍钢:《港口城市腹地》,复旦大学出版社,1998年。有关近代上海城市发展的总体状况,详可参阅熊月之主编的《上海通史》(上海人民出版社,1999年)和“上海城市社会生活史丛书”(上海辞书出版社,2008—2009年)等;海外学者的相关成

果,可参阅熊月之等编译的

“上海史研究译丛”(上海古籍出版社,2003—2004年)等。②周振鹤:《城外城———晚清上海繁华地域的变迁》,复旦大学文史研究院、哈佛大学东亚系编:《都市繁华———1500年来的东亚城市生活史国际学术研讨会论文集》(2009年编印),第373页;(美)墨菲著,章克生等译:《上海:现代中国的钥匙》,上海人民出版上海行政学院学报2010年

第1期

戴鞍钢:城市化与“城市病”

社1986年版,第82页;邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,上海人民出版社,1980年,第90页。

③详可参阅戴鞍钢:《太平军江浙战事与上海城市经济的若干变化》,《上海研究论丛》第6辑,上海社会科学院出版社,1991年。

④葛元煦撰,郑祖安标点:《沪游杂记》,上海书店出版社,2006年,第2、103、96页。

⑤刘明逵:《中国近代工人阶级和工人运动》,中共中央党校出版社,2002年,第1册,第393页。

⑥孙毓棠:《中国近代工业史资料》第1辑,科学出版社,1957年,第1070页。

⑦邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,第7、112~115页。

⑧[日]滨下武志著,高淑娟等译:《中国近代经济史研究——

—清末海关财政与通商口岸市场圈》,江苏人民出版社,2006年,第223页。

⑨徐新吾等:《上海近代工业主要行业的概况与统计》,《上海研究论丛》第10辑,上海社会科学院出版社,1995年,第137页。

⑩黄汉民等:《近代上海工业企业发展史论》,上海财经大学出版社,2000年,第219页。

輥輯訛张仲礼主编:《东南沿海城市与中国近代化》,上海人民出版社,1996年,第429页。

輥輰訛邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,第13、14页。

輥輱訛张仲礼等主编:《长江沿江城市与中国近代化》,上海人民出版社,2002年,第384页。

輥輲訛民国《上海县续志》卷1、卷8。

輥輳訛民国《川沙县志》卷14。

輥輴訛徐洛:《黄渡农村》,《中国农村经济研究会会报》第1期(1933年11月)。

輥輵訛民国《宝山县续志》卷6。

輥輶訛徐鼎新等整理:《永安企业口述史料》,《上海档案史料研究》第3辑,上海三联书店,2007年,第159页。

輥輷訛《一千四百余游民问话的结果》,原载上海特别市社会局《社会月刊》第1卷第4期(1929年4月),转引自李文海主编:《民国时期社会调查丛编人口卷》,福建教育出版社,2004年,第304页。

輦輮訛蒋梦麟:《西潮与新潮--蒋梦麟回忆录》,东方出版社,2006年,第123、125页。

輦輯訛殷云台:《常熟农村土地生产关系及农民生活》,《乡村建设》第5卷第5期(1935年9月)。

輦輰訛朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》(上海史资料丛刊),上海人民出版社,1984年,第137页。

輦輱訛朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》(上海史资料丛刊),第242-244页。

輦輲訛《一千四百余游民问话的结果》,原载上海特别市社会局《社会月刊》第1卷第4期(1929年4月),转引自李文海主编:《民国时期社会调查丛编人口卷》,第304页。

輦輳訛马长林:《上海的租界》,天津教育出版社,2009年,第138页。

輦輴訛朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》(上海史资料丛刊),第674、675页。

輦輵訛阮清华:《上海游民改造研究(1949-1958)》,上海辞书出版社,2009年,第29页。

輦輶訛邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,第31页。

輦輷訛详可参阅蔡亮:《近代上海棚户区与国民政府治理能力》,《史林》2009年第2期。

輧輮訛朱邦兴等编:《上海产业与上海职工》(上海史资料丛刊),第676页。

輧輯訛上海市政府社会局:《上海市工人生活程度》,中华书局,1934年,第55页。

輧輰訛刘海岩:《空间与社会:近代天津城市的演变》,天津社会科学院出版社,2003年,前言,第4页。

輧輱訛丁贤勇等译编:《1921年浙江社会经济调查》,北京图书馆出版社,2008年,第31页。

輧輲訛吴文晖:《南京棚户家庭调查》,国立中央大学1935年版,转引自李文海主编:《民国时期社会调查丛编底边社会卷》,福建教育出版社,2004年,第745、746页。

輧輳訛李文海主编:《民国时期社会调查丛编乡村社会卷》,福建教育出版社,2004年,第278页。

輧輴訛姜涛:《通商口岸体系的形成与中国近代城市体系的变动》,《四川大学学报》2006年第5期,第22-24页。另有一项时段更长的综合性研究也表明,近代中国是城市化很低的国家。1949年,欧美发达国家的城市人口占其总人口的28.4%,中国城市人口5700万,仅占总人口10.6%。详可参阅姜进主编:《都市文化中的现代中国》,华东师范大学出版社,2007年,第25页。

輧輵訛上海市档案馆藏,牟振宇等译:《上海法租界关于公共道路、下水道和粪便处理系统的城市卫生工作报告(1849—1940年)》,《历史地理》第23辑,上海人民出版社,2008年,第405页。

輧輶訛葛元煦撰,郑祖安标点:《沪游杂记》,上海书店出版社,2006年,第9页,“租界例禁”。

輧輷訛王维江等译:《1861年:普鲁士外交特使团报告中的上海》,孙逊等主编:《都市空间与文化想象》,上海三联书店,2008年,第342页。

輨輮訛(英)伊莎贝拉伯德著,卓廉士等译:《1898:一个英国女人眼中的中国》,湖北人民出版社,2007年,第27、28页。

輨輯訛葛元煦撰,郑祖安标点:《沪游杂记》,第157页。

輨輰訛葛元煦撰,郑祖安标点:《沪游杂记》,第157页。輨輱訛《江湾河水检验证书》,《申报》1923年9月29日,第14版。

輨輲訛上海市档案馆藏,牟振宇等译:《上海法租界关于公共道路、下水道和粪便处理系统的城市卫生工作报告(1849—1940年)》,《历史地理》第23辑,第405页。

The Urbanization and the Urban Problem :

A Case Study in Modern Shanghai

Dai Angang

Abstract:This paper focuses on the interaction between the urbanization and the urban problem in modern Shanghai.Restrictel by historical conditions,several social and environmental problems troubled the citizens and influenced the healthy growth of the city.A too big metropolis brought a series of problems in housing,traffic,employment and environment.A review of the problems will provide lessons in the urban management.

Key Words:Urbanization;Urban Problem;Modern Shanghai

上海行政学院学报2010年

第1期

(责任编辑陈祥生)

《中国近代文学发展史》模拟试题及答案(一)

《中国近代文学发展史》模拟试题及答案(一) 1.选择题 一、单项选择题(下列各题给出的四个答案中,只有一个正确答案,把它选出来,并填在题中的括号里。错选或未选,该题无分。每小题1分,共20题,计20分): 1、1895年,严复在(B)上发表著名文章《原强》,引述了达尔文著《物种起源》生物进化论学说,阐述了“物竞天生,优胜劣汰”的自然选择思想。 A、《新民丛报》 B、《直报》 C、《吕言报》 D、《强学报》 2、裘廷梁于1897年在《苏报》发表《论白话为维新之本》,正式提出了(D)的口号。 A、“我手写我口” B、“打倒桐城妖孽” C、《定庵集》 D、“崇白话而废文言” 3、冯桂芬倡导散文改革的宣言是(B)一文。 A、《校邠庐抗议》 B、《复庄卫生书》 C、《定庵集》 D、《弢园文录外编》 4、梁启超于(B)年在日本东京创办我国第一个小说杂志《新小说》。 A、1987 B、1902 C、1900 D、1903 5、1911年,青年鲁迅创作了文言短篇小说(D)。 A、《狂人日记》 B、《呐喊》 C、《仿徨》 D、《怀旧》 6、梁启超倡导文学革新的理论核心是“新民说”,代表作是(A)。 A、《少年中国说》 B、《清代学术概论》 C、《夏威夷游记》 D、《论小说与群治之关系》 7、黄小配的《五日风声》是一篇反映“辛亥广州起义”事件的报告文学,也是目前我们所知道的中国最早的报告文学,于(D)年5月在《南越报》上连载。 A、1919 B、1912 C、1910 D、1911 8、中国近代文学发展期,处于十九世纪七十年代至甲午战争期间,几乎是与(C)运动同步发展的。 A、维新 B、新文化 C、洋务 D、资本主义民族民主革命 9、随着近代西方哲学思潮大量涌入我国,传统文化与外来文明发生了全面的冲突和交汇,逐渐形成了以(A)为主线的中外思想杂糅的哲学氛围。 A、进化论 B、男女平权 C、阶级斗争 D、民主论 10、沐浴着“新世纪曙光”诞生的(C)杂志宣传文学革命,发表了李大钊、鲁迅等人的文章。 A、《新小说》 B、《清议报》 C、《新青年》 D、《瀛寰志略》 11、进化的文学发展观表达得最为明确系统的,是中国近代文学史上最末一位杰出的学者和文艺批评家(A)。 A、王国维 B、梁启超 C、康有为 D、章太炎

试论中国近代城市化进程

试论中国近代城市化进程1 陶炎武 一 城市在人类社会早期就出现了,但城市化作为一种社会历史现象是在人类进入工业社会后开始的,城市作为一种社会聚落形式,只是到了工业社会才逐渐成为占统治地位的形式,在工业革命前,城市虽然存在了四千多年,其发展速度相当缓慢,产业革命使生产力获得巨大发展,集中的现代化大规模机器生产代替了手工劳动的小商品生产,城市从数量、规模、布局、形态上发生了根本性的变化,并获得了空前的发展,因此城市是以工业革命引起的城市的数量和性质的根本变化为开端的。工业化对城市的推动作用主要表现在两个方面,第一,工业化促使人类的居住形式由分散走向集中,人口由农村转移到城市,城市人口增加,规模扩大,城市体系不断完善。第二,工业化使城市经济关系生活方式广泛渗透到农村,冲击破坏农村原有的生产和生活方式,促进农村社会向城市社会转变。城市化包括四个方面的内容,(1)人口流通方面的城市化,即农村人口向城市转移、集中,城镇人口在总人口中的比重增长;(2)地域景观方面的城市化现象,即城市状态在地域方面的扩大,城市数量的增加;(3)经济领域的城市化现象,即第二三产业在空间上向城市集中、集聚的过程;(4)社会文化方面的城市化现象,即城市生活方式、价值观念的普及。 中国的城市化进程是与中国社会的半殖民地半封建化过程同时开始的。1840年鸦片战争后,西方资本主义势力开始大规模入侵中国,列强迫使清政府开放大批通商口岸,损害中国主权,掠夺大量侵略特权,他们在中国各通商口岸设领事馆、建租界、开银行、办工厂,建教堂、办学校、医院等,残酷地剥削奴役中国人民,与此同时外国资本主义先进的生产方式也对中国传统的经济结构造成巨大的冲击,中国传统的手工业品抵挡不住廉价的洋货进攻,销路日渐狭小,城市手工业者纷纷破产,作为农民家庭副业的手工纺织业也走向衰退,农村经济开始向为城市服务的单一种植、饲养经济转变,通商口岸周围农村剩余劳动力潮水般涌入城市谋生,这为中国资本主义的产生提供了有利的条件。机器生产的威力及其带来的丰厚利润,刺激中国社会一批有钱者如官僚、商人、买办、华侨投资办厂,清政府中的洋务派为巩固其统治,也兴办了一批军事工厂,如民用企业,到甲午战争前夕,外国资本家在中国设厂103家,资本总额2600余万元,民族资本工厂100家,资本200万元,1洋务企业44个,资本2000万元左右,所有这些工厂绝大多数分布在通商口岸。甲午战争后,列强获得在中国投资办厂、开矿山、修铁路等特权,对中国进行更大规模的经济侵略,中国封建经济瓦解加速,民族资本主义经济也进一步发展,尤其是在列强的第一次世界大战期间,增长较快,1912年) 1920年间新登记的工矿数是418家,新增资本额达15858万元,南京国民政府建立后,重视实业建设, 1931年废除了阻碍民族资本主义发展的厘金制度,统一货币,提高进口关税率,到1939年,全国核准登记的工厂达3849家(不包括日占东北),o这一时期的工业发展突破了通商口岸范围,随着铁道的修筑,航运的扩大,矿山的开掘,一些交通枢纽、矿藏丰富的地区也成为新产业的聚集地,并逐渐发展为城市。 二 新式资本主义工业在中国的产生和发展,启动了中国近代城市化进程。 第一,工业化促进了旧城面积的扩大和一批新城市的出现。开埠前的上海城区面积不足千亩,开埠后列强纷纷在上海抢战租借地,1914年,租界区占地近5万亩,昔日芦苇丛生的外滩一变而成繁华的十里洋场了,?与此同时,中国商人大力开发闸北,修路建桥、开办工厂,原先/荒辟冷落、人迹罕至0的闸北成为上海又一新的繁华区,开埠前的汉口镇基本附着在汉水入江口上,因此古汉口的土码头、街道多集中在汉水之傍, 第17卷第4期(总第55期)咸宁师专学报1997年11月1收稿日期:1997)09)15

中国近代文学

《中国近代文学》客观题作业我的成绩76分 单项选择题 1、在中国近代第一次思想解放的潮流中,立下了不可磨灭的功勋的文学家是( )。(2 分)A.龚自珍B.康有为C.黄遵宪D.梁启超我的答案:D 得分:2分 2、( )宣传了达尔文的进化论,它的传入不仅推动了中国维新变法思想的传播,而且也对文学发生反响。(2 分)A.唯意志论B.天赋人权论C.天演论D.救亡决论我的答案:B 得分:0分 3、提倡“义理、考究、辞章”,外加“经济之学”的古文理论文学思想的是( )。(2 分)A.包世臣、蒋湘南B.龚自珍、魏源C.桐城湘乡派D.冯桂芬、王韬我的答案:C 得分:2分 4、梁启超于1902年在日本东京创办的我国第一小说刊物是( )。(2 分)A.《月月小说》B.《小说林》C.《新小说》D.《新新小说》我的答案:C 得分:2分 5、《屈子文学之精神》一文的作者是( )。(2 分)A.梁启超B.裘廷梁C.谭嗣同D.王国维我的答案:D 得分:2分 6、“四万万人齐下之日,天涯何处是神州”两句诗的作者为( )。(2 分)A.张维屏B.丘逢甲C.谭嗣同D.康有为我的答案:C 得分:2分 7、《宋元戏曲考》一书的作者是()。(2 分)A.黄遵宪B.王国维C.林纾D.吴趼人我的答案:B 得分:2分 8、中国近代文艺翻译的兴起,是在( )前后。(2 分)A.太平天国前后B.鸦片战争前后C.维新思潮兴起前后D.五四运动前后我的答案:C 得分:2分 9、近代词人辈出,词又出现了一时之盛。《云起轩钞》就是一部著名的词集。它的作者是近代杰出词家( )。(2 分)A.龚自珍B.蒋春霖C.况周颐D.文廷式我的答案:D 得分:2分 10、我国自宋元以来小说章回体这一平铺直叙而又呆板的固定形式,是林纾将( )译介到中国之后才打破的。(2 分)A.《笑面人》B.《心狱》C.《威尔退尔》D.《巴黎茶花女遗事我的答案:D 得分:2分 11、《文学小言》的作者是( )。(2 分)A.黄遵宪B.王国维C.林纾D.吴趼人我的答案:B 得分:2分 12、自1904年至1912年间,王国维撰写的三部文学理论批评代表作是( )。(2 分)A.《红楼梦评论》、《屈子文学之精神》、《文学小言》B.《文学小言》、《红楼梦评论》、《宋元戏 曲考》C.《红楼梦评论》、《人间词话》、《宋元戏曲考》D.《人间词话》、《文学小言》、《屈子文学之精神》我的答案:C 得分:2分 13、《屈原研究》一文的作者是( )。(2 分)A.梁启超B.王国维C.谭嗣同D.裘廷梁我的答案:A 得分:2分 14、写下“译才并世数严林”这一赞美之句的作者是( )。(2 分)A.康有为B.梁启超C.柳亚子D.苏曼殊我的答案:A 得分:0分 15、宋诗派诗人标榜宋诗,以( )为宗,反对崇唐,反对复古,开始时有一股要革新诗风的锐气。(2 分)A.苏(轼)黄(庭坚)B.欧(阳修)苏(轼)C.苏(轼)王(安石)D.陆(游)杨(万里)我的答案:A 得分:2分 16、进化的文学发展观表达得最为明确系统的,是中国近代文学史上最末一位杰出学者和文艺批评家()(2 分)A.龚自珍B.魏源C.王国维D.严复我的答案:C 得分:2分 17、1897年在《苏报》上发表《论白话为维新之本》的论文,正式提出“崇白话废文言”的口号的作者是( )。(2 分)A.梁启超B.裘廷梁C.谭嗣同D.黄遵宪我的答案:B 得

上海市城市总体规划2020-2040

上海市城市总体规划(2015-2040)纲要概要 编者按:创新、生态、人文!响应中央城市工作会议精神,展望2040年,上海将成为一座怎样的城市?目前正在编制的上海市城市总体规划(2015-2040)已经形成了一些初步设想。下面我们节选了《上海市城市总体规划(2015-2040)纲要概要》的部分内容为您一一展现。 上海:追求卓越的全球城市 Striving for the Excellent Global City 城市愿景:上海:追求卓越的全球城市,一座创新之城、生态之城、人文之城。城市性质:在2020年基本建成“四个中心”的基础上,到2040年将上海建设成为综合性的全球城市,国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和国际文化大都市。 1、城市目标 The Primary Objective 1.1更具竞争力:一座繁荣创新之城GlobalCompetitiveness: a City of Prosperity and Innovation 以建设国际经济、金融中心为支撑,以建设国际贸易、航运中心为基础,以建设自由贸易区为契机,提升上海参与全球经济合作与竞争的能力和影响力,建立上海在世界城市体系中的领先地位。 进一步提升上海作为国际门户和国家交通枢纽的功能,强化综合交通的服务能力,提高对内对外两个扇面的辐射服务能力,充分发挥上海在国家“一带一路”和长江经济带发展战略中的支点作用,更好地促进长三角区域协同发展。 聚焦具有全球影响力的科技创新中心建设,集聚创新资源,吸引创新人才,建立长三角区域协同创新体系,使上海成为全球创新网络中的重要枢纽和主要科技策源地之一,并以科技创新为核心带动城市的全面创新。 依托物联网、云计算、大数据等现代信息技术,创新生活、出行、交流交往模式,促进城市生活的信息化、产业发展的智能化和城市管理的精细化,建设高效互联的智慧城市。 打造新型产业体系和良好创新体系,充分发掘传统行业、创新经济的增长潜力,实现经济多样化发展,提供多元化的就业机会,建设适合各类人才成长创业的宜业城市。

我国近现代城市化特征及原因

我国建国以来城市化进程特征及原因 摘要:本文回顾了建国以来我国不同阶段城市化概况,从经济结构以及深层机制上对城市政策的制定进行了新的剖析。 关键词:城市化城镇化城市化进程 一、城市化简介 1、城市化的概念 城市化(urbanization),又称为城镇化或都市化,是由农业为主的传统乡村社会向以工业和服务业为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。《辞海》对此的解释是“指人口向城市集中,农村地域转变为城市地域的过程。表现为城市数目增多、规模扩大、城市人口占总人口比重提高。”总的来说,城市化就是生产力进步所引起的人们的生产方式、生活方式以及价值观念的转变的过程。 2、我国近代城市化概况 早在宋朝时期,我国就有了较为发达的商品经济,在宋代经济发展的基础上,虽然经历了元代外族入侵的重创,但至明朝已然出现了以私人手工作坊、手工工场为代表的资本主义萌芽。进入近代以后,进入近代以后,真正意义上的城市化开始在中国出现,但受社会政治、经济、文化等多种因素的制约,我国的城市化也呈现出与其他国家和其他民族截然不同的模式。首先是入侵带来的脱离自身独立发展的殖民地色彩,使得中国的城市化不得不根植于半殖民半封建的特殊历史背景下。其次是商业化先于工业化导致城市工业难以吸收过剩劳动力,城市对农业人口的吸引力有限。再次是自然灾害和传统“小农经济”瓦解的天灾人祸夹击下农民被迫涌入城市谋生,带来消极的城市化效应。 二、建国以来城市化进程 1949年伴随着新中国的成立,结束了百年以来政局动荡、战争不断的混乱局面,进入了一个稳定发展的全新时期。但纵观建国六十年来的城市化进程,其过程也非一帆风顺,这一时期我国的城市化主要可以分为以下几个阶段。 1、1949~1957年:城市人口迅速增长时期 1949年新中国成立之初,随着政治稳定,经济恢复发展,全国上下于一片废墟之中呈现出“百废待兴”的状貌。据国民政府内政部1947年编印的全国行政区域简表,1947年全国共有69个设市城市,新中国成立后,经过调整新设,1949年底城市数增加到136 个,建制镇2000多个,城镇人口4900 万。 1949年至1952年三年历史上又被称为国民经济恢复时期,这一时期的城市化率从10.64%上升到12.46%,城镇人口增长率为7.5%。这一时期对交通运输建设和能源原材料工业建设的大力投入,在一定程度上增强了城镇对劳动力的吸引。此外,农村土地改革激发了农民的劳动积极性,农业生产迅速恢复。劳动力结构改变同产业结构改变基本同步。加之尚未对城乡人口流动进行控制,因此人口增长率较高。 1953年到1957年是我国第一个五年计划。从1953年起,我国开始了社会主义工业化建设,其突出特征是进行了156个重点项目的建设。这一时期,我国新设城市八座,并形成了一批工业基地。 尽管此时的城乡经济发展还没有显露出严峻的问题,但这一时期的战略选择和政策导向无疑对后来的社会经济、城市政策和人口政策等埋下了伏笔。 首先是产业结构重型化。“一五“期间,国家的建设和投资方向主要集中在规模巨大、用现代技术装备的重型工业。重工业投资是轻工业的7.8倍,占工业总投资的85%,增长速度是轻工业的2倍。在工业部门内部,投资又集中在直接生产部门,导致城市基础设施严重

1904-中国近代文学史上不可忽视的年份

1904:中国近代文学史上不可忽视的年份 摘要:1904年在近代中国文学史上并非平庸的一年。是年,白话文运动、小说界革命和戏曲改良运动在热热闹闹地进行着;几家对近世文学发展有着重要影响的报刊杂志问世;王国维《〈红楼梦〉评论》发表;林传甲、来裕恂、黄人等人开始尝试“中国文学史”教学与编撰实践——这些历史事件或文学现象,对中国语言文学的历史走向与研究范式,均产生了重要影响。求新求变依然是该年度文学界发展变迁之大势。 关键词:1904;近代文学;白话;报刊;文学史 在中国近代文学史上,1904年是很容易被忽视的一年。是年,“诗界革命”的实验已近尾声,被梁启超树为“诗界革命”一面旗帜的黄遵宪已于前年去世,旧诗坛也似乎没有什么引人瞩目的事件发生;“文界革命”的高亢热情已经衰退,“新文体”的风靡时期成为过往,一代古文大师吴汝伦已于上一年去世,革命大文豪章太炎则因“《苏报》案”身陷囹圄;“新小说”已于上一年出尽风头,小说界巨子李伯元、吴趼人、刘鹗等都已爆得大名。然而,1904年在近代文学史上并非平庸的一年——白话文运动如火如荼地开展起来;风头正旺的新小说高潮迭起,继续傲视文坛;几家对近世文学发展有着重要影响的报刊杂志于是年问世;王国维《〈红楼梦〉评论》发表;林传甲、来裕恂、黄人等人开始尝试“中国文学史”教学与编撰实践——这些历史事件或文学现象,对中国语言文学的历史走向或研究范式产生了重要影响,意义深远。这些极易为一般文学史家所忽视的事件的发生,注定让1904年成为中国近代文学史上不可小觑的重要年份。 一 “自报章兴,吾国之文体,为之一变。”①1901年《清议报》上的这则极具历史眼光的名言,道出了近代报刊杂志的兴起对文章体式变革产生的决定性影响,”已被历史证明是晚清最具预见性的论断之一”②。不过,正如陈平原所指出的那样:“不仅仅是狭义的文章(散文),现代中国的诗歌、小说、戏剧等,无不受‘报章兴’这一历史变革的深刻影响”。③陈先生这番话,可谓道出了报刊在中国近现代文学发展史上作为文学推广和传播媒介所发挥的不可替代的历史性作用。正是在这种意义上,陈平原断言:“研究晚清以降的中国文学,则必须把报章的崛起考虑在内。”④ 1904年,以上海为中心,南方地区的白话报潮流达到高峰期。是年全国存世的20余种白话报刊中,尤以《中国白话报》最具代表性。该报的论说、历史、地理、实业、科学、学术、教育、时事问答、传记、小说、戏曲、歌谣等栏目都经营得

城市化对生态环境的影响

城市化对生态环境的影响 1978年改革开放以来,我国的经济迅速发展,城市化水平也随之得到很大的提高。近30多年来,我国的城市化处在快速增长阶段,1978—2009年间,我国城市化率由17.9%提高到46.6%,年均提高0.93%。大量人口在短时间内从乡村迁移到城市,无疑给城市的生态环境造成前所未有的压力。因人口发展的要求,工业进程化加剧,产业不断升级和改造,人口的空间集聚给城市的生态环境带来了诸多问题,如大气污染,土壤污染,城市内涝,水污染,植被减少,生物多样性减少等等。中国城市化已经是一个必然的趋势,专家学者们只能探究城市化对生态环境各方面的影响以及提出一些在研究基础上的建议。本文基于10篇有关城市化对生态环境的影响的论文,对城市化对大气,水资源,土地利用,植被,生物多样性的影响作出一些总结分析。 一.城市化对大气的影响: 城市化对大气的影响主要通过下垫面的改变。下垫面改变,其上方的大气的动量,热量,物质交换也随之发生变化,导致大气环境的气象要素也发生了变化,从而使得大气环境受到影响。在《城市化过程中下垫面改变对大气环境的影响》这篇论文中,陶玮等是通过城市下垫面地—气作用模式的其中的4 套主流的不同复杂度的城市冠层参数化方案(UCM)阐明地气之间的内在作用机理,并且由这种内在作用机理推测出城市下垫面改变对区域大气环境的具体影响,辅以我国东部地区城市下垫面对空气质量的影响的个案研究。这个个案研究是用了气象—化学“在线”耦合模式即数值模拟工具的其中一种叫WRF/ChemV3.5的工具来研究的。研究结果表明污染物分布的变化对城市下垫面的扩张是敏感的。这体现在在人为源排放不变的情况下,城市下垫面扩张使得近地面和1~3 km 高处的O3,以及距地面1~2 km 高处的CO 体积分数增大;但近地CO 体积分数下降。在我国城市下垫面显著扩张的背景下,这个研究城市下垫面变化对大气环境的影响规律十分重要。这可为我国未来城市化发展格局部署与区域大气污染防控政策的制定提供科学依据。 下垫面变化对大气的影响机制和影响规律可以为具体的城市建设提供科学依据,但是对于全面的城市化发展规划来说,这只是一个小方面,不足以提供全面的参考依据。我们需要了解城市经济社会发展的多个重要的要素和城市空气质量之间的关系以及城市化对环境空气质量影响的演化规律。在《中国城市化对环境空气质量影响的演化规律研究》这篇论文中,运用2001—2010年237个地级以上城市的面板数据,共计2353个样本,应用计量经济学分析方法对面板数据进行检验,并对回归分析的变截距模型进行筛选,将城市空气主要污染物SO2,NO2,PM10的年平均浓度,综合污染指数4个空气质量指标与均GDP,人口密度,第二产业结构,建成区面积4个反映社会经济发展的指标进行回归拟合,得到我国城市经济发展与环境质量变化的关系和演化规律。研究结果表明2001—2010年,我国城市空气质量与经济发展之间的关系并不完全符合倒U 型曲线,不同的污染物类型具有不同的演化规律。10年间,随着城市经济的发展,城市空气中SO2浓度呈现下降的趋势,并到达拐点,符合倒U型曲线; 而对于NO2,PM10浓度及综合污染指数,10年间与经济发展之间呈U型关系,即现阶段呈现污染继续加重的态势。此外,城市第二产业结构比例和建成区面积与城市空气主要污染物浓度呈显著的正相关关系。探寻中国社会经济发展现阶段的环境污染特征和演化规律,不仅关系到环境污染治理,提高环境质量等方面,并且对经济政策的制定,城市化发展规划的实施具有重要的参考价值。 二.城市化对水资源的影响 随着我国城市化和工业化的推进,水资源作为基础性的自然资源和战略性的经济资源得到完全体现。与此同时,社会经济发展与水资源、水环境承载力不足的矛盾将非常突出。全国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水;在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰。在46个重点城市中,45.6%水质较差,14个沿海开放城市中有9

中国近代文学发展史纲(自考整理)

中国近代文学发展史纲(自考整理) 第一章 一、中国近代社会的性质和特点 性质:半殖民地半封建社会—毛泽东《中国革命和中国共产党》 特点: 1.动荡与危机 表现在经济和政治方面 外国资本主义势力凭借着不平等条约所摄取的特权大量向中国推销廉价商品掠夺廉价原料中国日益沦为世界资本主义商品市场和原料供应地 2.民族忧患意识与探索 封建士大夫改革派太平天国起义 洋务运动 19世纪60年代随着中国半殖民地半封建化的加深中国面临“三千余年未有之大变局”(李鸿章奏折《中国近代史资料丛刊~洋务运动》) 资产阶级维新派康有为梁启超谭嗣同 辛亥革命 3.从封闭到开放向西方学习 “师夷”向西方学习是在近代才提出的口号 二、中国近代文化精神的最新发展体现在哪些方面 1.求变——民族进取的精神复苏 2.致用——知识阶层的求实之风 3.科学与民主精神的发扬 1895年严复在天津《直报》上发表了著名论文《原强》文中引述了英国生物学家达尔文在《物种起源》一书中提出的生物进化论学说着重阐述了“自然选择”的思想“物竞天择适者生存”成为风靡当时中国进步知识界的口头禅 严复还在《直报》发表了《辟韩》一文对韩愈在《原道》中所宣扬的封建君主权以卢梭的天赋人权理论予以驳斥提出“主权在民”和人权天赋不可剥夺的资产阶级民主思想(人民、主权、土地) 西方近代文化的科学与民主精神的传播影响了中国文化的深层结构部分地改变了近代中国人的心理素质价值观念思维模式和性格特征 4.民族自尊心和爱国精神的恢弘 三、 近代文化精神对文学的影响首先表现在文学进化思想的确立 进化的文学发展观表达得最为明确系统的是中国近代文学史上最末的一位杰出学者和文艺批评家王国维 他在《宋元戏曲考·序》中说: “凡一代有一代之文学楚之骚汉之赋六朝之骈语唐之诗宋之词元之曲皆所谓一代之文学而后世莫能继焉者也”提倡文学要表现时代 爱国主义的伟大主题

浅谈我国城市化发展与环境保护

浅谈我国城市化发展与环境保护 摘要: 近年来,由于我国的各种城市建设不断增加,城市在不断的升级和更新,在城市变得越来越现代化的同时,城市化的高速发展也产生了一系列环境问题,给我国人民的生存环境造成了严重影响。本文就我国城市化发展所面临的主要问题及解决问题途径进行浅要分析。 关键词: 城市化、环境问题、发展模式、环保意识 一、前言 城市是人类社会政治、经济、文化科技教育的中心,随着经济活动和人口的高度密集,它面临着巨大的资源与环境压力,中国城市经济一直保持高速增长态势,并且长期以来延续的是一种“高投入、高消耗和高排放”的粗放型增长模式,这带来了污染物的高排放,使得城市赖以存在的自然生态环境面临越来越严重的威胁城市化进程的加快。改革开放30年,中国成了世界工厂,对这个成就我相当肯定,但是,中国世界工厂化源自西方发达国家后工业化,即其工业产业向中国转移。在这种全球生产体系下,发达国家得到了环境保护,像中国这样的工业化国家环境受到污染。 二、我国城市化发展现状 (1)、我国城市发展过程中所面临的环境问题 1 、水资源污染加剧 随着城市的发展,城市水环境恶化状况也相当严重,城市水资源短缺和水污染问题将成为我国城市在21世纪面临的最紧迫的环境问题。由于城市人口的急剧增长和工业的飞速发展,大量的污水没有得到妥善的处理而直接排入水体,致使水环境遭到严重的破球。我国的水体污染近期呈上升趋势,全国有监测资料的1200多条河流中,850多条受到污染,在七大水系中,以辽河、海河、淮河污染严重,在统计的138年城市河段中,有133个河段受到了不同程度的污染。全国范围内78%的河段不适宜作饮用水水源,50%的地下水受到污染。在我国目前660多座城市中,有300多座城市缺水,日缺水量达1600万吨以上,重点缺水城市108座,严重缺水城市50多座,如辽宁省的城市每天缺水8.5×105吨,每年因缺水而影响的工业产值达2300亿元。 2、大气污染严重 工业和交通运输业迅速发展以及化石燃料的大量使用,将粉尘、硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、臭氧等物质排入大气层,使大气质量严重恶化.我国大气污染属“煤烟型”污染,全国城市空气中总悬浮微粒浓度普遍超标,平均浓度达

近代上海的经济发展与城市建设

第17课近代上海的经济发展与城市建设 考纲要求:民族工业的创建A 重点:近代上海经济发展与城市建设的关系 导入:结合第15课《开埠之前的上海》提问:开埠之前的上海处于怎样的经济地位? 被誉为“江海之通津,东南之都会”的上海,在开埠之前已有着重要的经济地位,其商贸主要表现在

埠际贸易的发达。但开埠以后的上海,对外贸易已经成为上海经济的主流,并推动了民族工业和整个城市建设的发展,上海以其经济发展和城市功能的变化,进入了近代大都市的行列。 一.经济的发展 1.19世纪下半叶的上海经济 (1)近代经济起步A.时间:19世纪50年代后

B.表现 a上海成为中国最重要的对外贸易口岸; b上海集中了数量众多的洋行、银行、钱庄、栈号等商业贸易组织和机构。(2)经济主流:外贸为主导的贸易导向性经济(3)民族工业的创建A.原因 a洋务运动推动了中国资本主义的产生与发展,李鸿章等人在上海举办的民用企业作用巨大;

b依托繁荣的对外贸易,上海民族商业资本迅速积累; c洋货行销的刺激下,上海诞生了仿洋机制品工业,进一步孕育了民族工业的创建; d上海沿海傍江、位居中国东部中间的优越地理位置。 B.时间——19世纪80年代 C.行业——轻工业:一大批面粉、棉纺织、火柴、

卷烟、肥皂等民族资本工厂纷纷建立。 2.20世纪二三十年代的上海城市 (1)城市地位:跻身世界大都市行列; (2)经济地位:国际资本在中国和远东的汇聚点和世界市场的东亚枢纽;民族工业繁荣,化工、电气等企业成为龙头企业(3)贫富分化严重:富者掠夺成果,贫者难以温饱

二.城市建设的推进1.城市现代化开始 (1)时间:20世纪初(2)标志:道路交通建设的演进 2.城市现代化的发展(1)城市公共照明系统建立 (2)城市供水网络初具规模 三.“大上海计划” 1.雏形:孙中山“上海商

城市化对地理环境的影响说课稿

2.3 城市化过程对地理环境的影响说课稿 各位专家、各位评委老师: 上午好,我是X号考生,今天我说课的题目是《城市化过程对地理环境的影响》,我将从教材分析,教法学法分析,教学过程设计、教学反思几个方面进行讲述: 一.说教材 1.教材的地位和作用 本节内容选自湘教版地理必修2第二章《城市与环境》第三节城市化过程对地理环境的影响,共有三个知识点:城市化与我们的生活;城市环境问题、我国城市发展趋势。通过本节课内容的学习,使学生能够辩证认识城市化与我们的生活,能够正确分析归纳城市环境问题产生的原因和解决对策,探究我国城市化发展的正确道路。 2.学情分析 通过本章前两节的城市空间结构与城市化的过程和特点的学习,学生对城市的结构与成长有了一定的了解,为本节内容的学习打下了基础,同时本节课内容与学生的生活实际联系密切,因此学生对此节内容的学习会体现出特别明显的主动性。而这正是本节课内容能够顺利实现的关键所在,但部分学生由于生长在农村对城市环境缺少较为深刻的感性认识。这就需要教师正确的引导和精心的教学设计。 3教学目标 (一)知识与技能 1.城市化对自然和人文环境的影响。 2.城市化过程中出现的问题。 3.逆城市化的成因分析。 4.我国城市发展的趋势 二)、过程与方法 通过阅读图示、材料及实地考察,了解城市化过程对地理环境的影响,探究解决城市化问题的途径。三)情感态度与价值观 1.通过对城市环境问题的学习,提高学生保护环境的意识,对学生进行科学的环境观教育。 2.在分析当前城市化一些不良倾向的过程中,使学生树立正确的城市发展观。 4、教学重点、难点 教学重点 1.城市化对地理环境的影响。 2.城市环境问题。 3.我国城市发展趋势。 教学难点 1.城市化对地理环境的影响。 2.逆城市化。 二、教学教法分析 1、教学方法

上海市城市规划管理技术规定

上海市城市规划管理技术规定 (土地使用建筑管理) (2003年10月18日上海市人民政府令第12号发布,自2003 年12月1日起施行) 第一章总则 第二章建设用地的区划分类和适建范围 第三章建筑容量控制指标 第四章建筑间距 第五章建筑物退让 第六章建筑物的高度和景观控制 第七章建筑基地的绿地和停车 第八章特定区域 第九章附则 表一各类建设用地适建范围表 表二建筑密度和建筑容积率控制指标表 表三建筑容积率折减率表 附录一名词解释 附录二计算规则 附录三建筑间距和离界距离图示 第一章总则 第一条为了加强本市城市建设规划管理,保证城市规划的实施,提高城市环境质量,根据《中华人民共和国城市规划法》、《上海市城市规划条例》和上海市城市总体规划,制定本规定。 第二条本规定适用于本市范围内各项建设工程。本市旧住房综合改造、零星建设工程、临时建设、郊区村民建房等按有关

规定执行。 特定区域内的建设工程,适用本规定第八章的规定。 第三条各项建设工程的建设,应当按照经批准的详细规划执行;尚无经批准的详细规划的,应按中心城分区规划、新城总体规划、中心镇总体规划和本规定执行。 编制详细规划涉及建筑管理内容的,应当符合本规定的要求。 第二章建设用地的区划分类和适建范围第四条本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)分类如下: (一)居住用地; (二)公共设施用地; (三)工业用地; (四)仓储用地; (五)市政设施用地; (六)绿地。 第五条居住用地(R),指居住小区、居住街坊、居住组团和单位生活区等各种类型的成片或零星用地。居住用地包括住宅用地、居住小区及小区级以下公共服务设施用地、道路用地和绿地。 (一)第一类居住用地(R1),指以低层住宅为主、建筑密度较低、绿地率较高且环境良好的用地; (二)第二类居住用地(R2),指以多层住宅为主的用地; (三)第三类居住用地(R3),指以高层住宅为主的用地。

近现代城市发展阶段即原因和特点

中国的近现代城市发展可以分为三个阶段。第一阶段:鸦片战争到辛亥革命。第二阶段:辛亥革命到抗日战争。第三阶段:抗日战争到新中国成立。 中国的城市化与近代化一样,具有先天发展不足和后天发展畸形的特色,而这一特色贯穿了整个中国近现代史,即使在当今工商业较为发达和社会主义市场经济高速发展的形势下,依然对某些落后地区的城市化产生了一定的消极影响。 为什么说中国近代城市化先天发展不足、后天发展畸形呢?我们从政治、经济、思想文化和其他客观环境因素方面分析。 首先,中国的城市化开始于封建社会晚期,之前虽然早在宋代就有了较为发达的商品经济,明代更出现了以私人手工作坊、手工工场为代表的资本主义萌芽。但是,这些仍然难以动摇数千年的封建小农经济的根基。明中后期的海禁更是极大阻碍了海外贸易的发展。由于近代以前中国城市的主要职能多为军事要塞或者政府的行政枢纽。这使得在历次战争中,对城市的破坏由为严重。特别在明末农民战争和清前期的一系列战争中产生的破坏,虽经历康乾盛世,但依然不能把商品经济完全恢复过来。传统的重农抑商思想以及清朝摊丁入亩的土地制度更是将劳动力束缚在土地上 在近代以前,如果说中国的政局与政策不利于城市化的发展,进入近代社会以后,中国的政治环境则出现了一种错综复杂的局面。近代中国,真正的城市化开始了。但是城市化的开始却是建立在自然经济的条件下,列强各种形式的入侵的刺激之上。“正象它使乡村从属于城市一样,它使未开化和半开化的国家从属于文明国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。”[1]受西方殖民者入侵影响,中国近代城市化不仅不可能处于那种自身的和独立的发展形态,而且必然带有明显的殖民地色彩。但是,我们也同样应该看到,如果没有这一种外来因素的刺激,中国的城市化或许需要更多的时间才能开始起步。没有近代化也就不会有近代城市化。

中国近代文学发展史

模拟试题(1)中国近代文学发展史 1.选择题 一、单项选择题(下列各题给出的四个答案中,只有一个正确答案,把它选出来,并填在题中的括号里。错选或未选,该题无分。每小题1分,共20题,计20分): 1、1895年,严复在()上发表著名文章《原强》,引述了达尔文著《物种起源》生物进化论学说,阐述了“物竞天生,优胜劣汰”的自然选择思想。 A、《新民丛报》 B、《直报》 C、《吕言报》 D、《强学报》 2、裘迁梁于1897年在《报》发表《论白话为维新之本》,正式提出了()的口号。 A、“我手写我口” B、“打倒桐城妖孽” C、《定庵集》 D、“崇白话而废文言” 3、桂芬倡导散文改革的宣言是()一文。

A、《校邠庐抗议》 B、《复庄卫生书》 C、《定庵集》 D、《弢园文录外编》 4、梁启超于()年在日本东京创办我国第一个小说杂志《新小说》。 A、1987 B、1902 C、1900 D、1903 5、1911年,青年鲁迅创作了文言短篇小说()。 A、《狂人日记》 B、《呐喊》 C、《仿徨》 D、《怀旧》 6、梁启超倡导文学革新的理论核心是“新民说”,代表作是()。 A、《少年中国说》 B、《清代学术概论》 C、《夏威夷游记》 D、《论小说与群治之关系》 7、黄小配的《五日风声》是一篇反映“辛亥起义”事件的报告文学,也是目前我们所知道的中国最早的报告文学,于()年5月在《南越报》上连载。

A、1919 B、1912 C、1910 D、1911 8、中国近代文学发展期,处于十九世纪七十年代至甲午战争期间,几乎是与()运动同步发展的。 A、维新 B、新文化 C、洋务 D、资本主义民族革命 9、随着近代西方哲学思潮大量涌入我国,传统文化与外来文明发生了全面的冲突和交汇,逐渐形成了以()为主线的中外思想杂糅的哲学氛围。 A、进化论 B、男女平权 C、阶级斗争 D、论 10、沐浴着“新世纪曙光”诞生的()杂志宣传文学革命,发表了大钊、鲁迅等人的文章。 A、《新小说》 B、《清议报》 C、《新青年》 D、《瀛寰志略》 11、进化的文学发展观表达得最为明确系统的,是中国近代文学史上最末一位杰出的学者和文艺批评家()。 A、王国维 B、梁启超 C、康有为 D、章太炎 12、留日学生叔同等人在日本东京组织成立了我国历史上第一个话剧团体()。

城市化与环境保护关系

【标题】城市化与环境保护关系 【作者】洪茂 【关键词】城市化环境保护和谐 【指导老师】吴从众 【专业】 【正文】 引言 城市化是人类社会发展的必然规律,是国家发达程度和社会进步的重要标志之一。我国目前城市化水平不仅远远低于发达国家,而且与世界平均水平和许多发展中国家也有很大差距。因此,提高城市化水平是摆在我国面前的一项重要任务。 然而,我国目前的城市化只是表面上的城市化。城市数量不断增加,但能带动当地经济发展的却是极少的一部分。大部分的城市都是在盲目的发展,各成体系,重复建设了不少污染极大的小型企业,对当地自然环境造成了破坏。不但没起到带动当地经济发展的目的,反而影响了当地经济的持续发展。这主要是因为没能正确认识城市化进程和环境保护间的关系,在城市化建设的进程中,只注重了城市化进程所带来的经济等方面的效益,而忽视了发展过程中对环境资源所造成的严重破坏。 一、城市化进程对环境的影响 在我国,由于经济落后和不被重视的原因,使得环境污染极为严重。对各种自然资源都造成了极大的破坏。 首先,是对空气的污染。随着社会的进步和经济的发展,特别是工业化的发展,不可避免的对生态环境造成了一定的影响,最显著的就是全球升温。同时,由于有害气体排放过多,空气质量明显下降,天空不在明亮。在污染严重的地区,下的雨也是带有腐蚀性的酸雨。 其次,是对水资源的污染。在我国,环境污染最突出的就是对水资源的污染。以黄河为例,1995年黄河全流域一类到三类水占38.4%,到1997年就锐减为13.8%,四类水由1995年的36.3%飚升到1997年的68.4%。黄河干流被恶化更为明显。1995年干流三类以下水占53.5%,1998年减为19.7%。据1999年1月的数据统计,龙门以下的黄河干流水质全部为五类,超五类水,已失去水体功能。 此外,水资源正加剧枯竭。主要是河流断流日趋严重、湖泊退化、冰川后移愈演愈烈。黄河断流始于七十年代,1970年断流的时间长达21天;1997年黄河断流13次,断流时间长达226天,最长一次断流河道长度704公里。素由“千岛之县”美称的黄河源头第一县玛多,境内本有大小湖泊4077个,而现已有2000个消失。祁连山冰川的后退一直悄悄的在加剧,东部冰川的年退缩速度为16.8米,中部冰川为3.3米,西部冰川为2.2米。黄河源头地区雪线上升,导致黄河来水量日益减少。 第三,是对土地资源的破坏。在城市化进程中由于缺乏管理和规划,盲目发展,再加上对环境的破坏,对土地资源造成了严重的破坏。首先是水土流失加剧。就水土流失率而言,宁夏达到69.94%,陕西66.87%,四川43.65%,贵州43.55%,分别列居全国的一、二、四、五位。黄土高原土地总面积约60万平方公里,水土流失面积达43万平方公里,每年被雨水冲走的土层厚度达0.2—1厘米,而形成1厘米厚的土壤需要200至400年,而这层土壤正好是腐殖土,偏偏被雨水冲走,被风刮走,水土流失非常严重。 沙漠化急剧发展。西部各省的荒漠化率相当高,其中新疆是86.07%,宁夏75.98%,甘肃50.62%,西藏42.02%,青海33.06%,陕西15.96%,分别居全国的一、二、四、五、七、八位。近几年,黄河源头荒漠化急剧发展,几年前尚有一尺多高的草地,现在已经是斑斑沙迹。

上海市老城厢历史文化风貌区保护规划

上海市老城厢历史文化风貌区保护规划 2006-05-22 11:53:07 总则 1. 规划编制目的 为了加强对“老城厢历史文化风貌区” (以下简称“本风貌区” )历史风貌的保护,促进风貌区城市更新与社会文化的协调发展,结合本风貌区的实际情况,编制《老城厢历史文化风貌区保护规划(控制性详细规划) 》(以下简称“本规划” )。 本规划属于城市控制性详细规划层面,为本风貌区内历史文化遗产和历史文化风貌的整体性保护以及城市建设提供依据,并指导下一层面修建性详细规划和规划方案的编制。 本规划由上海市城市规划管理局负责解释。 2. 主要规划依据 (1) 、《中华人民共和国城市规划法》,1989 年 (2) 、《中华人民共和国文物保护法》,2002 年 (3) 、《上海市城市规划条例》,2003 年 (4) 、《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,2003 年 (5) 、《上海市中心城历史文化风貌保护区范围》,2003 年 3. 地位和作用

本规划是指导本风貌区保护与建设的法定性文件,为风貌保护、城市建设和城市管理提供依据。 本规划对本风貌区的土地使用、建筑保护与更新、建筑建造、道路交通、绿化与公共空间、市政基础设 施、公共服务设施等方面提出具体控制性规定,在本风貌区内进行各项建设活动以及编制修建性详细规划 和各项专业规划时应当遵守本规划的要求。 4. 规划范围 本风貌区规划范围根据2003 年批准的《上海市中心城历史文化风貌保护区范围划示》确定,为黄浦行 政区的人民路—中华路以内区域,总用地面积为199.72 公顷。本规划范围即为本风貌区的范围。 5. 风貌特征 本风貌区是上海中心城内整体性最好、规模最大的一处以上海传统地域文化为风貌特色的历史文化风貌区。留存有上海700 多年城市发展的历史痕迹,蕴藏着各个城市发展时期丰富的物质与非物质的历史遗存,集中体现了清末民初以后上海的传统城市生活文化。风貌区边界明确、形态独特,区内街道交错密布、巷弄蜿延曲折、街巷景观多变、建筑类型众多,为典型的自然发展形成的城市格局。区内既有中国传统特色的宗教建筑、民居和商业街市,也有近代中西合璧风格的各类建筑物。 6. 功能定位 本风貌区确定为以居住、商业、文化娱乐和旅游观光功能为主体、以上海传统地域文化为风貌特征的城市复合型历史中心地区。本规划着重于全面提升本风貌区的居住品质,强化旅游服务功能,充实商业和文化娱乐功能。 7. 保护原则

近代中国城市化特征

近代中国城市化特征 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 【英文摘要】Starting with the flow of rural poulation into urban areas, the author adopts a comparative approach to studyurbanization in modern China. Arguing that urbanization inmodern hina was quite different from that in the West, theauthor makes three observations:1)migration to urban areas inthe West was due to the “pull”of the city, while Chineseurbanization was due to the “push”of the countryside; 2) urbanization in the West was coincidental withindustrialization,and the two phenomena spiraledupward, whilEin China urbanization was not tied to industrialization andsometimes occurred without it;3)urbanization in modern Chinahas propelled social and economic development in both ruraland urban areas,but with much moresuffering and at author concludes that the social character resultingfrom the “semi-feudal and semi-colonial China”determined thehistorical characteristics of urbanization in modern China.