CVD金刚石薄膜窗口试样制备及力学性能测量

国家自然科学基金资助项目(项目编号50005013)

CVD 金刚石薄膜窗口试样制备及力学性能测量

3

200030 上海交通大学机械动力工程学院 晋占峰 孙方宏 简小刚 胡 斌 陈 明

摘 要 本文以氢气和丙酮为原料,采用电子增强热丝C VD 法,在硅片(100)基体上沉积一层金刚石薄膜,并采用光刻法和湿式各向异性刻蚀技术制备出金刚石薄膜自支撑窗口试样。实验结果表明,所制备的金刚石薄膜自支撑窗口刻蚀彻底,形状规则,能够很好地满足鼓泡法的实验要求,对C VD 金刚石薄膜力学性能的测量具有重要意义。

关键词 金刚石薄膜 硅基体 化学刻蚀 鼓泡法ABSTRACT Diam ond thin film is deposited on silicon slice (100),using hydrogen and acetone as gas res ource ,by means of electron -enhanced hot filament chemical vapor deposition (HFC VD ).Free -standing window sam ple of diam ond thin film was fabricated by means of photolithography and anis otropic wet etching.According to the test results ,the window of the sam ple was etched thoroughly and the window figure of the sam ple was regular.S o ,the sam ple is very suitable for bulge test.It is significant for testing of performance of C VD diam ond thin film.

KE YWOR DS diam ond film ;silicon substrate ;chemical etching ;bulge test 1 引言

近年来,采用化学气相沉积(C VD )法、等离子化学气相沉积(PC VD )法、火焰燃烧法、物理气相沉积(PVD )法、化学气相输运法、粒子束沉积法以及激光化学气相沉积(LEC VD )法等来制备金刚石薄膜材料的研究已经取得了突破性进展,金刚石薄膜的制备与应用已经成为薄膜材料领域中一个重要的研究方向。金刚石薄膜的制备和实际应用与其力学性能密切相关。对金刚石薄膜的弹性模量、泊松比、残余应力等力学性能的测量在技术上仍然有很大的难度,这直接制约着金刚石薄膜材料的推广应用。在已有的薄膜力学性能测量方法中,只有鼓泡法最有可能发展成为综合评价薄膜材料各项性能的有效方法。鼓泡法是在带有薄膜的试样上制出薄膜窗口,通过测试装置向薄膜施加压力,使薄膜受到均布载荷而产生变形,变形量与薄膜的力学性能有关,通过测量压强和薄膜的变形,得到其中的关系,可以计算出薄膜的力学性能。

鼓泡法测量金刚石薄膜的力学性能的关键技术是金刚石薄膜窗口试样的制备。本文基于鼓泡法的基本原理,研究了金刚石薄膜自支撑窗口试样的制备方法,阐述了鼓泡法测量金刚石薄膜力学性能的方法。采用自行设计的硅片夹持器固定试样,使刻蚀液无法接触到沉积在硅片下表面的金刚石薄膜,因而可以保证在刻蚀硅基体形成自支撑窗口的同时不会损坏到薄膜。

经实验研究表明:所制备的金刚石薄膜自支撑窗口形状规则,刻蚀彻底,残余内应力小,能够很好地满足鼓泡法的实验要求。在此基础上,进一步研究了应用鼓泡法测量金刚石薄膜力学性能的基本原理和实验装置,对于金刚石薄膜的推广应用具有重要意义。2 金刚石薄膜窗口的制备方法

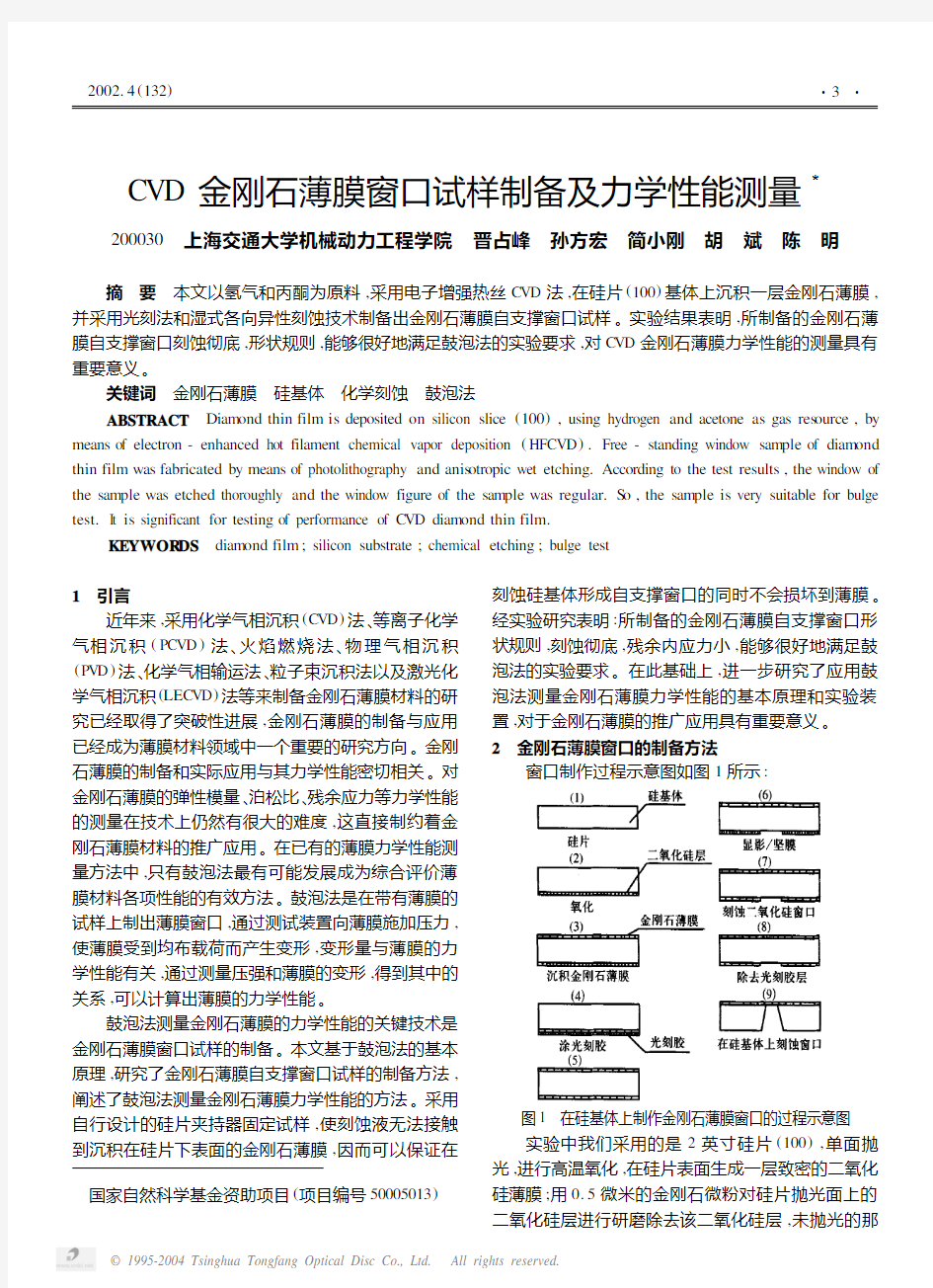

窗口制作过程示意图如图1所示

:

图1 在硅基体上制作金刚石薄膜窗口的过程示意图

实验中我们采用的是2英寸硅片(100),单面抛光,进行高温氧化,在硅片表面生成一层致密的二氧化硅薄膜;用0.5微米的金刚石微粉对硅片抛光面上的二氧化硅层进行研磨除去该二氧化硅层,未抛光的那

?

3?2002.4(132)

一面上的二氧化硅层予以保留,作为将来刻蚀硅基体时的掩膜。对硅片上的抛光面上的二氧化硅层进行抛光有两个目的:第一,由于金刚石薄膜在二氧化硅上成核密度低,与二氧化硅层结合性能差,而在硅基体上成核密度高,结合性能较好;第二,可以使硅基体表面得到适当的粗化,使金刚石薄膜与硅基体的结合性能更好。采用电子增强热丝C VD法在硅片上研磨的一面沉积一层金刚石薄膜,厚度约10μm,反应气体为丙酮和氢气,体积比为1~2%,气压为20~40torr,衬底温度为800~900℃,热丝温度为1800~2200℃,灯丝电压约17V,灯丝电流约56A,偏流约为0.5A,沉积速率约2μmΠh;在金刚石薄膜上涂上苏州2号光刻胶(该光刻胶为负胶);用紫外线照射曝光,将来作为窗口的地方用掩膜遮蔽不曝光;进行显影,显影液把未曝光处的光刻胶除去,曝光处的光刻胶予以保留,形成所需要的窗口形状;烘干坚膜;在二氧化硅层上刻蚀窗口,刻蚀液为氢氟酸,此时光刻胶层作为掩膜;用浓硫酸和双氧水的混合液除去光刻胶层,留下二氧化硅层;在硅基体上刻蚀窗口,所用刻蚀液为氢氧化钠溶液,从有二氧化硅层的一面向有金刚石薄膜的一面进行刻蚀,此时二氧化硅层作为掩膜,把窗口处对应的硅基体刻蚀掉,而留下金刚石薄膜,形成金刚石薄膜窗口,窗口直径为3~4mm;采用激光切割机把硅片切割成所需形状。

3 金刚石薄膜窗口制备工艺研究

3.1 刻蚀硅基体的化学反应

采用的硅基体为硅单晶,在碱性溶液中所进行的化学反应事实上是电化学反应,反应的化学方程式为:

阳极反应:Si+6OH-→SiO

3-2+3H

2

O+4e

阴极反应:2H++2e→H2↑

阴阳极反应之总和为:Si+6OH-+4H+=SiO3-2 +3H2O+2H2↑

但是阳极反应速度与阴极反应速度是不一样的,阴极反应速度比阳极反应慢得多,整个反应速度受到阴极反应速度的制约。为了加快反应速度可以加入一些中性或者碱性氧化剂,如H

2

O2或者NaClO等。在实

验中采用80%NaOH溶液,反应最终生成Na

2

SiO3,该物质溶于水。为了进一步提高反应速度,进行加热,温度保持在80℃~84℃。刻蚀速度约为1.5μmΠmin。由于对硅(100)面的刻蚀速度比对(111)面的刻蚀速度快得多,最终刻蚀出来的窗口形状为方形。

3.2 硅基体刻蚀装置

图2为硅基体刻蚀装置截面示意图。装置呈圆形。反应容器要求耐腐蚀,并且耐高温,不易破裂,采用不锈钢来制作。整个反应过程中要求温度保持基本恒定,为此采用热电偶来测量溶液内的温度,用电加热器来加热,恒温电子调节器根据电偶的输出信号来调节电加热器的功率,使溶液的温度保持在80℃-84℃。由于电加热器仅仅加热反应容器的底面,容易引起反应容器内各处的温度不一致,从而使硅片处的温度与热电偶所测量的温度有差异,对试验造成不良影响。为此在反应器中设置了搅拌器,对反应器内的溶液进行搅动,使溶液内各处的温度一致。实验中随着不断加热,刻蚀液中的水分会不断地蒸发,造成刻蚀液的浓度不断升高。为了防止该现象发生,在容器盖上设计有冷凝器,使蒸发的水分冷凝,然后又流回到容器中,以保持溶液浓度基本不变

。

图2 硅基体刻蚀装置示意图

金刚石薄膜与刻蚀液反应速度很慢,但是如果长时间在高温下浸泡在刻蚀液中,刻蚀液也会对金刚石薄膜造成腐蚀,从而引起其力学性能变化,无法测量出原来的力学性能。为此,专门设计了硅片夹持器,如图3所示。实验时把硅片放入硅片夹持器中予以固定(有金刚石薄膜的那一面朝下),这样可以使金刚石薄膜与刻蚀液隔离,不受腐蚀,仅仅从硅片的另一面进行刻蚀;硅片夹持器放入刻蚀容器中进行刻蚀。当刻蚀液从硅片上面把硅片刻蚀透时,刻蚀液将会接触到金刚石薄膜,已经制成金刚石薄膜窗口,应及时取出。

实验时硅片夹持器的下体和硅片构成了一个空腔。硅片夹持器上设有一根不锈钢通气管与外界大气相通,起到排气释放压力的作用。该管有足够的长度,使其能够伸到刻蚀液液面以上,从而防止刻蚀液通过该管进入空腔内对金刚石薄膜造成腐蚀。

刻蚀反应中有氢气生成,当没有氢气泡冒出时,表明已经刻蚀到了金刚石薄膜,立即把硅片夹持器从刻蚀液中取出,取出硅片放在超声波清洗器中加清水进

?

4

?《金刚石与磨料磨具工程》

图3 硅片夹持器结构示意图

行清洗,彻底除去残留的刻蚀液,防止留在硅片上,对硅片及金刚石薄膜造成影响。

3.3 实验结果及讨论

制成的金刚石薄膜窗口样品的SE M 图如图4所示。由图中可以看出,刻蚀非常彻底,窗口上没有残留的硅;同时金刚石薄膜与硅基体之间没有缝隙,表明结合紧密;图中窗口四周亮白处为硅的(111)面,窗口形状比较规则,呈正方形;窗口中间为金刚石薄膜,未发现破裂或损坏。刻蚀的金刚石薄膜窗口完全符合鼓泡法的实验要求

。

图4 金刚石薄膜窗口试样的SE M 照片

3.4 鼓泡法在金刚石薄膜力学性能测量中的应用鼓泡法的原理为:当从金刚石薄膜的一面对金刚石薄膜施加液压或者气压时,金刚石薄膜会在压强的作用下鼓起一个泡来,所鼓起的高度与金刚石薄膜的内应力,弹性模量和泊松比有关。如果能测量出所鼓起的高度和所对应的压强便可以计算出金刚石薄膜的内应力、弹性模量和泊松比。

图5为鼓泡法试验装置的示意图。基座中有两个相互连通的孔,孔中充满了液压油。样品台采用螺栓与基座固定在一起,样品台中间有一个通孔与基座中的孔相通。金刚石薄膜窗口试样用502胶或者环氧树脂粘在样品台上,薄膜窗口正对着样品台中的通孔,以便液压油与金刚石薄膜相接触并施加压力。活塞式注射机构和压力传感器与基座中的孔相连。这样金刚石

薄膜、活塞式注射机构和压力传感器通过基座中的孔中的液压油便联系在一起。实验时通过活塞式注射机构向孔内注入液压油对系统加压,金刚石薄膜在液压油的作用下受压鼓泡。系统的压强由压力传感器测得,金刚石薄膜鼓起的高度通过基座上方的激光干涉仪测出。通过压强和薄膜鼓起高度之间的关系,便可以计算出金刚石薄膜的内应力、弹性模量和泊松比

。

图5 鼓泡法试验装置示意图

4 总结

采用热丝辅助C VD 法在硅片上沉积了金刚石薄膜,并采用湿式各向异性刻蚀法进行刻蚀,制成金刚石

薄膜窗口试样。根据金刚石薄膜窗口试样制作的特殊要求改进了相应的刻蚀设备,并设计了硅片夹持器,既达到了刻蚀的目的,又避免了对金刚石薄膜的损害。经SE M 检查,金刚石薄膜自支撑窗口刻蚀彻底,没有硅残留在金刚石薄膜窗口上,窗口形状规则,金刚石薄膜完整,与周边硅基体结合紧密,完全符合鼓泡法的实验要求。鼓泡法能够测量金刚石薄膜的弹性模量、泊松比、残余应力且试样制备相对简单,是一种非常有前途的测量金刚石薄膜力学性能的方法。

参考文献

[1] 吕反修,CVD 金刚石膜研究近期进展与应用,物理,1995(10):

606-613

[2] R obert J.H ohlfelder ,D octoral dissertation ,Dec.1998

[3] W illiam D.Nix ,M echanical properties of thin films ,M etallurgical T rans 2

actions A 20A (N ovember ),1989:2217-2245

[4] L.Davis ,K.holmes ,J.L.Davids on ,etc ,Diam ond microelectro 2

mechanical sens ors (DME MS ),IEEE International Sym posium on Industri 2al E lectronics v 1Jul 7-101998IEEE ,IEEE 1998:274-279[5] M.Deguchi ,N.Hase ,M.K itabatake ,et al ,Piez oresistive property of

CVD diam ond films ,Diam ond Related M aterials ,1997(6):367-373

第一作者简介:

晋占峰,男,1974年出生,上海交通大学机械与动力工程学院在读硕士研究生。主要研究方向:金刚石薄膜力学性能测量。

(收稿日期:2002-08-03)

(编辑:王 琴)

?

5?2002.4(132)

材料力学性能考试答案

《工程材料力学性能》课后答案 机械工业出版社 2008第2版 第一章 单向静拉伸力学性能 1、 试述退火低碳钢、中碳钢和高碳钢的屈服现象在拉伸力-伸长曲线图上的区别?为什么? 2、 决定金属屈服强度的因素有哪些?【P12】 答:内在因素:金属本性及晶格类型、晶粒大小和亚结构、溶质元素、第二相。 外在因素:温度、应变速率和应力状态。 3、 试述韧性断裂与脆性断裂的区别。为什么脆性断裂最危险?【P21】 答:韧性断裂是金属材料断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,这种断裂有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断地消耗能量;而脆性断裂是突然发生的断裂,断裂前基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因而危害性很大。 4、 剪切断裂与解理断裂都是穿晶断裂,为什么断裂性质完全不同?【P23】 答:剪切断裂是在切应力作用下沿滑移面分离而造成的滑移面分离,一般是韧性断裂,而解理断裂是在正应力作用以极快的速率沿一定晶体学平面产生的穿晶断裂,解理断裂通常是脆性断裂。 5、 何谓拉伸断口三要素?影响宏观拉伸断口性态的因素有哪些? 答:宏观断口呈杯锥形,由纤维区、放射区和剪切唇三个区域组成,即所谓的断口特征三要素。上述断口三区域的形态、大小和相对位置,因试样形状、尺寸和金属材料的性能以及试验温度、加载速率和受力状态不同而变化。 6、 论述格雷菲斯裂纹理论分析问题的思路,推导格雷菲斯方程,并指出该理论的局限性。 【P32】 答: 212?? ? ??=a E s c πγσ,只适用于脆性固体,也就是只适用于那些裂纹尖端塑性变形可以忽略的情况。 第二章 金属在其他静载荷下的力学性能 一、解释下列名词: (1)应力状态软性系数—— 材料或工件所承受的最大切应力τ max 和最大正应力σmax 比值,即: () 32131max max 5.02σσσσσστα+--== 【新书P39 旧书P46】 (2)缺口效应—— 绝大多数机件的横截面都不是均匀而无变化的光滑体,往往存在截面的急剧变化,如键槽、油孔、轴肩、螺纹、退刀槽及焊缝等,这种截面变化的部分可视为“缺口”,由于缺口的存在,在载荷作用下缺口截面上的应力状态将发生变化,产生所谓的缺口效应。【P44 P53】 (3)缺口敏感度——缺口试样的抗拉强度σbn 的与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度σ b 的比值,称为缺口敏感度,即: 【P47 P55 】 (4)布氏硬度——用钢球或硬质合金球作为压头,采用单位面积所承受的试验力计算而得的硬度。【P49 P58】 (5)洛氏硬度——采用金刚石圆锥体或小淬火钢球作压头,以测量压痕深度所表示的硬度 【P51 P60】。 (6)维氏硬度——以两相对面夹角为136。的金刚石四棱锥作压头,采用单位面积所承受

金属材料-力学性能试验相关术语

金属材料力学性能试验相关术语 编制: 审核: 批准: 生效日期: 受控(1) 受控标识处: 分发号: 发布日期:2016年9月27日实施日期:2016年9月27日

制/修订记录

1.0 目的和范围 本文件定义了金属材料力学性能试验中使用的术语,并为本文件和一般使用时形成共同的称谓。 2.0 规范性应用文件 下列文件对于本文件的作用是必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的应用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1 GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 2.2 GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语 3.0 一般术语 3.1 与试样有关的术语 3.1.1 试件/试样test piece/specimen 通常按照一定形状和尺寸加工制备的用于试验的材料或部分材料。 3.1.2标距gauge length 用于测量试样尺寸变化部分的长度。 3.1.3原始标距original gauge length 在施加试验力之前的标距长度。 3.1.4 断后标距final gauge length after fracture 试样断裂后的标距长度。 3.1.5参考长度reference length 用以计算伸长的基础长度。 3.1.6平行长度parallel length 试样两头部或加持部分(不带头试样)之间平行部分的长度。 3.1.7伸长elongation 在试验期间任一时刻的原始标距Lo 或参考长度Lr 的增量。 3.1.8伸长率percentage elongation 原始标距Lo (或参考长度Lr )的伸长与原始标距(或参考长度Lr )之比百分率。 3.1.9 断后伸长率 percentage elongation after fracture A 断后标距的残余伸长(Lu-Lo )与原始标距之比的百分率。 注:对于比例试样,若原始标距不为(So 为平行长度的原始横截面积),符号A 应附以下脚注说明所使用的比例系数,例如A 11.3表示原始标距为 对于非比例试样,符号A 应附以下脚注说明所使用的原始标距,以毫米(mm )表示。例如,A 80mm 表示原始标距为80mm 的断后伸长率。 3.1.10断面收缩率percentage reduction of area 断裂后试样横截面积的最大缩减量(S 0-S u )与原始横截面积(S 0)之比的百分率。 0U 00 S -S = 100%Z X S

类金刚石薄膜界面结合力的改善技术

类金刚石薄膜界面结合力的改善技术 赵洋1 (1.西南大学材料科学与工程学院,重庆400715) [摘要] 本文对当前国内外改善DLC薄膜界面结合力的技术进行了综述,包括改善沉积工艺、掺杂、过渡层设计等,为改善DLC薄膜结合力提供依据。 [关键词]类金刚石薄膜;内应力;结合力 technology of improving the interfacial adhesion of DLC films Zhao Yang1 (1.School of Materials Science and Engineering,Southwest University,Chongqing 400715,China;) [Abstract] Current domestic and international technology of improving the interfacial adhesion of DLC films are summarized in this paper in order to supply the accordance of improving the adhesion,which includes the changing of deposition parameters, doping, interlayers, and so on. [Key words] DLC films; intrinsic force;adhesion 1 引言 类金刚石薄膜(DLC),具有类似于天然金刚石的性质,是一种新型的硬质润滑功能薄膜材料[1],薄膜中的碳原子部分处于sp2杂化状态,部分处于sp3杂化状态,同时也有极少数处于sp1杂化状态[2]。由于具有优良的光、电和力学特性, 在工业上具有广泛的应用前景[3~4], 近年来DLC膜在许多方面已得到了工业化应用, 如在切削刀具, 自动化机械零部件等的表面涂层处理上。 然而,DLC膜的一个致命弱点是内部应力很高, 有些DLC膜应力高达10G Pa,使得薄膜的结合力特性较差、不易厚膜化,从而极大地限制了它的应用范围。这主要是由于DLC薄膜在沉积过程中,离子对基体表面的轰击和注入,使得膜基之间存在较大的应力,再加上本身具有的化学惰性, 难以与基体形成化学健合, 使得其与一些常用的衬底材料难于形成强固的粘合层。为改善DLC薄膜的特性,尤其是界面结合力,许多科研工作人员从多方面进行了探索和研究。目前,国内外改善DLC薄膜界面结合强度主要是从本征应力和界面应力的控制两方面来着手。其中,通过改变工艺参数、掺杂第三元素[5]、引入中间过渡层或进行退火后处理[6]等方式来改善DLC膜结合力是目前技术研究的热点。 2 DLC结合力改善技术

最新金属的力学性能测试题及答案

第一章金属的力学性能 一、填空题 1、金属工艺学是研究工程上常用材料性能和___________的一门综合性的技术基础课。 2、金属材料的性能可分为两大类:一类叫_____________,反映材料在使用过程中表现出来的特性, 另一类叫__________,反映材料在加工过程中表现出来的特性。 3、金属在力作用下所显示与弹性和非弹性反应相关或涉及力—应变关系的性能,叫做金属________。 4、金属抵抗永久变形和断裂的能力称为强度,常用的强度判断依据是__________、___________等。 5、断裂前金属发生不可逆永久变形的能力成为塑性,常用的塑性判断依据是________和_________。 6、常用的硬度表示方法有__________、___________和维氏硬度。 二、单项选择题 7、下列不是金属力学性能的是() A、强度 B、硬度 C、韧性 D、压力加工性能 8、根据拉伸实验过程中拉伸实验力和伸长量关系,画出的力——伸长曲线(拉伸图)可以确定出金 属的() A、强度和硬度 B、强度和塑性 C、强度和韧性 D、塑性和韧性 9、试样拉断前所承受的最大标称拉应力为() A、抗压强度 B、屈服强度 C、疲劳强度 D、抗拉强度 10、拉伸实验中,试样所受的力为() A、冲击 B、多次冲击 C、交变载荷 D、静态力 11、属于材料物理性能的是() A、强度 B、硬度 C、热膨胀性 D、耐腐蚀性 12、常用的塑性判断依据是() A、断后伸长率和断面收缩率 B、塑性和韧性 C、断面收缩率和塑性 D、断后伸长率和塑性 13、工程上所用的材料,一般要求其屈强比() A、越大越好 B、越小越好 C、大些,但不可过大 D、小些,但不可过小 14、工程上一般规定,塑性材料的δ为() A、≥1% B、≥5% C、≥10% D、≥15% 15、适于测试硬质合金、表面淬火刚及薄片金属的硬度的测试方法是() A、布氏硬度 B、洛氏硬度 C、维氏硬度 D、以上方法都可以 16、不宜用于成品与表面薄层硬度测试方法() A、布氏硬度 B、洛氏硬度 C、维氏硬度 D、以上方法都不宜 17、用金刚石圆锥体作为压头可以用来测试() A、布氏硬度 B、洛氏硬度 C、维氏硬度 D、以上都可以 18、金属的韧性通常随加载速度提高、温度降低、应力集中程度加剧而() A、变好 B、变差 C、无影响 D、难以判断 19、判断韧性的依据是() A、强度和塑性 B、冲击韧度和塑性 C、冲击韧度和多冲抗力 D、冲击韧度和强度 20、金属疲劳的判断依据是() A、强度 B、塑性 C、抗拉强度 D、疲劳强度 21、材料的冲击韧度越大,其韧性就() A、越好 B、越差 C、无影响 D、难以确定 三、简答题 22、什么叫金属的力学性能?常用的金属力学性能有哪些?

高分子膜材料的制备方法

高分子膜材料的制备 方法 xxx级 xxx专业xxx班 学号:xxxxxxx xxx

高分子膜材料的制备方法 xxx (xxxxxxxxxxx,xx) 摘要:膜技术是多学科交叉的产物,亦是化学工程学科发展的新增长点,膜分离技术在工业中已得到广泛的应用。本文主要介绍了高分子分离膜材料较成熟的制膜方法(相转变法、熔融拉伸法、热致相分离法),而且介绍了一些新的制膜方法(如高湿度诱导相分离法、超临界二氧化碳直接成膜法以及自组装制备分离膜法等)。 关键词:膜分离,膜材料,膜制备方法 1.引言 膜分离技术是当代新型高效的分离技术,也是二十一世纪最有发展前途的高新技术之一,目前在海水淡化、环境保护、石油化工、节能技术、清洁生产、医药、食品、电子领域等得到广泛应用,并将成为解决人类能源、资源和环境危机的重要手段。目前在膜分离过程中,对膜的研究主要集中在膜材料、膜的制备及膜过程的强化等三大领域;随着膜过程的开发应用,人们越来越认识到研究膜材料及其膜技术的重要性,在此对膜材料的制备技术进行综述。 2.膜材料的制备方法

2.1 浸没沉淀相转化法 1963年,Loeb和Sourirajan首次发明相转化制膜法,从而使聚合物分离膜有了工业应用的价值,自此以后,相转化制膜被广泛的研究和采用,并逐渐成为聚合物分离膜的主流制备方法。所谓相转化法制膜,就是配置一定组成的均相聚合物溶液,通过一定的物理方法改变溶液的热力学状态,使其从均相的聚合物溶液发生相分离,最终转变成一个三维大分子网络式的凝胶结构。相转化制膜法根据改变溶液热力学状态的物理方法的不同,可以分为一下几种:溶剂蒸发相转化法、热诱导相转化法、气相沉淀相转变法和浸没沉淀相转化法。 2.1.1 浸没沉淀制膜工艺 目前所使用的膜大部分均是采用浸没沉淀法制备的相转化膜。在浸没沉淀相转化法制膜过程中,聚合物溶液先流延于增强材料上或从喷丝口挤出,而后迅速浸入非溶剂浴中,溶剂扩散进入凝固浴(J2),而非溶剂扩散到刮成的薄膜内(J1),经过一段时间后,溶剂和非溶剂之间的交换达到一定程度,聚合物溶液变成热力学不稳定溶液,发生聚合物溶液的液-液相分离或液-固相分离(结晶作用),成为两相,聚合物富相和聚合物贫相,聚合物富相在分相后不久就固化构成膜的主体,贫相则形成所谓的孔。 浸入沉淀法至少涉及聚合物/溶剂/非溶剂3个组分,为适应不同应用过程的要求,又常常需要添加非溶剂、添加剂来调整铸膜液的配方以及改变制膜的其他工艺条件,从而得到不同的结构形态和性能的膜。所制成的膜可以分为两种构型:平板膜和管式膜。平板膜用于板

力学性能指标

力学性能指标:拉伸强度、断裂伸长率、硬度、弹性模量、冲击强度。 影响力学性能的因素:温度、拉伸速度、环境介质、压力等。 弹性变形特点:可逆变形虎克定律弹性变形量很小,一般不超过0.5%-1% 材料的弹性模量主要取决于结合键的本性和原子间的结合力,而材料的成分和组织对它的影响不大共价键的弹性模量最高. 弹性比功:又称弹性比能,表示金属材料吸收弹性变形功的能力。一般用金属开始塑性变形前单位体积吸收的最大弹性变形功表示。 滞弹性:在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。 循环韧性的意义:循环韧性越高,机件依靠自身的消振能力越好,所以高循环韧性对于降机器的噪声,抑制高速机械的振动,防止共振导致疲劳断裂意义重大 金属材料常见的塑性变形方式滑移和孪生 金属应变硬化机理与高分子应变硬化机理的区别:金属机理:位错的增殖与交互作用导致的阻碍高分子机理:发生应变诱导结晶、分子链接近最大伸长 韧性断裂:金属断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断消耗能量。脆性断裂:突然发生断裂,基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因此危害性很大。 α值越大,表示应力状态越“软”,金属越易于产生塑性变形和韧性断裂。α值越小,表示应力状态越“硬”,金属越不易于产生塑性变形而易于产生脆性断裂。拉伸时塑性很好的材料,在压缩时只发生压缩变形而不断裂。硬度:布氏、洛氏、维氏 缺口效应:缺口根部产生应力集中,同时缺口截面上的应力分布发生改变。 断裂韧性:由于裂纹破坏了材料的均匀连续性,改变了材料内部应力状态和应力分布,所以机件的结构性能就不再相似于无裂纹的试样性能,传统的力学强度理论就不再适用。 断裂力学就是在这种背景下发展起来的一门新型断裂强度科学,是在承认机件存在宏观裂纹的前提下,建立了裂纹扩展的各种新的力学参量,并提出了含裂纹体的断裂判据和材料断裂韧度。 分析裂纹体断裂问题的方法:应力应变分析方法:考虑裂纹尖端附近的应力场强度,得到相应的断裂K判据。(2) 能量分析方法:考虑裂纹扩展时系统能量的变化,建立能量转化平衡方程,得到相应的断裂G判 KI和KIC的区别:应力场强度因子KI增大到临界值KIC时,材料发生断裂,这个临界值KIC称为断裂韧度。KI是力学参量,与载荷、试样尺寸有关,而和材料本身无关。KIC是力学性能指标,只与材料组织结构、成分有关,与试样尺寸和载荷无关。根据KI和KIC的相对大小,可以建立裂纹失稳扩展脆断的断裂K判据,由于平面应变断裂最危险,通常以KIC为标准建立: 应力腐蚀现象:在应力和特定的化学介质共同作用下,经过一段时间后所产生的低应力脆性断裂现象。 应力腐蚀产生的条件:(1)必须有应力,特别是拉应力的作用, 远低于材料的屈服强度,是脆性断裂;(2)对一定成分的合金,只有在特定介质中才发生应力腐蚀断裂;(3)应力腐蚀断裂速度约为10-8-10-6 m/s数量级的范围内,远大于没有应力时的腐蚀速度,又远小于单纯力学因素引起的断裂速度。 机理:当应力腐蚀敏感的材料置于腐蚀介质中,首先在金属的表面形成一层保护膜,它阻止了腐蚀进行,即所谓“钝化”。由于拉应力和保护膜增厚带来的附加应力使局部地区的保护膜破裂,破裂处金属直接暴露在介质中,成为微电池的阳极,产生阳极溶解。阳极小阴极大,所以溶解速度很快,腐蚀到一定程度又形成新的保护膜,但在拉应力的作用下又可能重新破坏,发生新的阳极溶解。这种保护膜反复形成反复破裂的过程,就会使某些局部地区腐蚀加

材料力学性能试题(卷)集

判断 1.由内力引起的内力集度称为应力。(×) 2.当应变为一个单位时,弹性模量即等于弹性应力,即弹性模量是产生100%弹性变形所需的应力。(√) 3.工程上弹性模量被称为材料的刚度,表征金属材料对弹性变形的抗力,其值越大,则在相同应力条件下产生的弹性变形就越大。(×) 4.弹性比功表示金属材料吸收弹性变形功的能力。(√) 5.滑移面和滑移方向的组合称为滑移系,滑移系越少金属的塑性越好。(×) 6.高的屈服强度有利于材料冷成型加工和改善焊接性能。(×) 7.固溶强化的效果是溶质原子与位错交互作用及溶质浓度的函数,因而它不受单相固溶合金(或多项合金中的基体相)中溶质量所限制。(×) 8.随着绕过质点的位错数量增加,留下的位错环增多,相当于质点的间距减小,流变应力就增大。(√) 9.层错能低的材料应变硬度程度小。(×) 10.磨损、腐蚀和断裂是机件的三种主要失效形式,其中以腐蚀的危害最大。(×) 11.韧性断裂用肉眼或放大镜观察时断口呈氧化色,颗粒状。(×) 12.脆性断裂的断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,长呈放射状或结晶状。(√) 13.决定材料强度的最基本因素是原子间接合力,原子间结合力越高,则弹性模量、熔点就越小。(×) 14.脆性金属材料在拉伸时产生垂直于载荷轴线的正断,塑性变形量几乎为零。(√) 15.脆性金属材料在压缩时除产生一定的压缩变形外,常沿与轴线呈45°方向产生断裂具有切断特征。(√)

16.弯曲试验主要测定非脆性或低塑性材料的抗弯强度。(×) 17.可根据断口宏观特征,来判断承受扭矩而断裂的机件性能。(√) 18.缺口截面上的应力分布是均匀的。(×) 19.硬度是表征金属材料软硬程度的一种性能。(√) 20.于降低温度不同,提高应变速率将使金属材料的变脆倾向增大。(×) 21.低温脆性是材料屈服强度随温度降低急剧下降的结果。(×) 22.体心立方金属及其合金存在低温脆性。(√) 23.无论第二相分布于晶界上还是独立在基体中,当其尺寸增大时均使材料韧性下降,韧脆转变温度升高。(√) 24.细化晶粒的合金元素因提高强度和塑性使断裂韧度K IC下降。(×) 25.残余奥氏体是一种韧性第二相,分布于马氏体中,可以松弛裂纹尖端的应力峰,增大裂纹扩展的阻力,提高断裂韧度K IC。(√) 26.一般大多数结构钢的断裂韧度K IC都随温度降低而升高。(×) 27.金属材料的抗拉强度越大,其疲劳极限也越大。(√) 28.宏观疲劳裂纹是由微观裂纹的形成、长大及连接而成的。(√) 29.材料的疲劳强度仅与材料成分、组织结构及夹杂物有关,而不受载荷条件、工作环境及表面处理条件的影响。(×) 30.应力腐蚀断裂并是金属在应力作用下的机械破坏与在化学介质作用下的腐蚀性破坏的叠加所造成的。(×) 31.氢蚀断裂的宏观断口形貌呈氧化色,颗粒状。(√) 32.含碳量较低且硫、磷含量较高的钢,氢脆敏感性低。(×) 33.在磨损过程中,磨屑的形成也是一个变形和断裂的过程。(√)

材料力学性能考试题及答案

07 秋材料力学性能 一、填空:(每空1分,总分25分) 1.材料硬度的测定方法有、和。 2.在材料力学行为的研究中,经常采用三种典型的试样进行研究,即、和。 3.平均应力越高,疲劳寿命。 4.材料在扭转作用下,在圆杆横截面上无正应力而只有,中心处切 应力为,表面处。 5.脆性断裂的两种方式为和。 6.脆性材料切口根部裂纹形成准则遵循断裂准则;塑性材料切口根 部裂纹形成准则遵循断裂准则; 7.外力与裂纹面的取向关系不同,断裂模式不同,张开型中外加拉 应力与断裂面,而在滑开型中两者的取向关系则为。 8.蠕变断裂全过程大致由、和 三个阶段组成。 9.磨损目前比较常用的分类方法是按磨损的失效机制分为、和腐蚀磨损等。 10.深层剥落一般发生在表面强化材料的区域。

11.诱发材料脆断的三大因素分别是、和 。 二、选择:(每题1分,总分15分) ()1. 下列哪项不是陶瓷材料的优点 a)耐高温 b) 耐腐蚀 c) 耐磨损 d)塑性好 ()2. 对于脆性材料,其抗压强度一般比抗拉强度 a)高b)低c) 相等d) 不确定 ()3.用10mm直径淬火钢球,加压3000kg,保持30s,测得的布氏硬度值为150的正确表示应为 a) 150HBW10/3000/30 b) 150HRA3000/l0/ 30 c) 150HRC30/3000/10 d) 150HBSl0/3000/30 ()4.对同一种材料,δ5比δ10 a) 大 b) 小 c) 相同 d) 不确定 ()5.下列哪种材料用显微硬度方法测定其硬度。 a) 淬火钢件 b) 灰铸铁铸件 c) 退货态下的软钢 d) 陶瓷 ()6.下列哪种材料适合作为机床床身材料 a) 45钢 b) 40Cr钢 c) 35CrMo钢 d) 灰铸铁()7.下列哪种断裂模式的外加应力与裂纹面垂直,因而 它是最危险的一种断裂方式。

力学性能试验(重点明确)

力学性能试验 第二章力学性能试验取样基本知识(P18) 第一节试样类型及取样原则(P18) 一、取样依据:GB/T 2975-1998《钢及钢产品力学性能试验取样位 置及试验制备》 二、取样原则: 1、取样对力学性能试验结果的影响; 三要素: 取样部位: 1)加工过程中变形量各处不均匀 2)材料内部各种缺陷分布和金属组织不均匀 取样方向: 材料在加工过程中金属是沿晶粒主加工变形方向流动,晶粒被拉长并排成行,夹杂也沿主加工变形方向排列,因此材料性能各向异性。 例如:纵向试样(试样纵向轴线与主加工方向平行)和横向试样

(试样纵向轴线与主加工方向垂直)有较大差异:薄板材纵向试样抗拉强度,下屈服强度都高于横向试样,断面收缩率更是远远大于横向试样。 取样数量: 1)某些力学性能指标对试验条件和材料本身的特性十分敏感,单个试样结果不足以为信,应采用最小的取样数量; 2)试验结果的分散性及经济因素 2、样品的代表性; 一般性规定:GB/T 2975-1998 专门的规定: 产品材料标准和协议:①材料的平均性能;②取样方便; 一般取其最危险、最薄弱的部位,因为最薄弱、最危险处的力学性能决定了产品的性能;此外受力状态与零部件的受力状态相一致; 三、力学性能试验的试样类型: 1、从原材料上直接取样:

2、从产品(结构或零部件)的一定部位上取样; 3、把实物作为样品。 四、样坯切取方法:无论用什麽方法都应遵循以下原则: (1)应在外观及尺寸合格的材料上取样,试料应有足够的尺寸,以保证机加工出足够的试样进行规定的试验及复验; (2)取样时,应对样坯和试样做出不影响其性能的标记,以保证始终能识别取样的位置和方向; (3)取样的方向应按材料标准规定或双方协议执行; (4)切取样坯时,应防止因过热、过冷、加工硬化而影响其力学性能及工艺性能。 如果过热了怎么办?比如,采用火焰切割法取样时,由于材料是在火焰喷嘴下熔化而使样坯从整体上分离出来,在熔化区域附近,材料承受了一个从熔化到相变点(723℃)以下温度变化区域,这一局部的高温将会引起材料性能的很大变化,所以切割样坯(样坯切割线至试样边缘)必须留有足够的切割余量。这一余量的规定为:一般应不

材料力学性能期末考试[1]

第一章 1,静载荷下材料的力学性能包括材料的拉伸、压缩、扭转、弯曲及硬度等性能。2,在弹性变形阶段,大多数金属的应力与应变之间符合胡克定律的正比例关系,其比例系数称为弹性模量。 3,弹性比功为应力-应变曲线下弹性范围内所吸收的变形功。 4,金属材料经过预先加载产生少量塑性变形(残余应变小余1%~4%),而后再同向加载,规定残余伸长应力增加;反向加载,规定残余伸长应力降低的现象,称为包辛格效应。 包辛格效应消除方法:(1) 预先进行较大的塑性变形; (2) 在第二次反向受力前先使金属材料于回复或再结晶 温度下退火,如钢在400-500℃,铜合金在250-270℃退 火。 5,屈服标准: (1),比利极限:应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力。 (2),弹性极限:试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为准则,材料能够完全弹性恢复的最高应力。 (3),屈服强度:以规定发生一定的残余变形为标准。 6,影响材料强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。 影响材料强度的外在因素有:温度、应变速度、应力状态。 7,影响金属材料的屈服强度的四种强化机制: ①固溶强化;②形变强化;③沉淀强化和弥散强化;④晶界和亚晶强化。8,加工硬化的作用: (1) 加工硬化可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力,保证机件安全。 (2) 加工硬化和塑性变形适当配合可使金属均匀塑性变形,保证冷变形工艺顺利实施。(如果没有加工硬化能力,任何冷加工成型的工艺都是无法进行。)(3) 可降低塑性,改善低碳钢的切削加工性能。 9,应力状态软性系数α: α值越大,表示应力状态越“软”,金属越易于产生塑性变形和韧性断裂。α值越小,表示应力状态越“硬”,金属越不易于产生塑性变形而易于产生脆性断裂。 10,冲击弯曲试验的作用:主要测定脆性或低塑性材料的抗弯强度。 第二章 1,由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口截面上的应力状态将会发生变化,产生所谓的“缺口效应”。 2,冲击韧性的定义是指材料在冲击载荷作用下吸收塑性变形功和断裂功的能力,用标准试样的冲击吸收功A k表示。 3,细化晶粒提高韧性的原因: (1) 晶界是裂纹扩展的阻力; (2) 晶界前塞积的位错数减少,有利于降低应力集中; (3) 晶界总面积增加,使晶界上杂质浓度减小,避免了产生沿晶脆性断裂。 4,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状,这就是低温脆性。 5,韧脆转变温度:

薄膜材料制备原理、技术及应用知识点2013by张为政

薄膜材料制备原理、技术及应用知识点1 一、名词解释 1. 气体分子的平均自由程:自由程是指一个分子与其它分子相继两次碰撞之间,经过 的直线路程。对个别分子而言,自由程时长时短,但大量分子的自由程具有确定的统计规律。气体分子相继两次碰撞间所走路程的平均值。 2. 物理气相沉积(PVD):物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)技术表示在真 空条件下,采用物理方法,将材料源——固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子,并通过低压气体(或等离子体)过程,在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。物理气相沉积的主要方法有,真空蒸镀、溅射镀膜、电弧等离子体镀、离子镀膜,及分子束外延等。发展到目前,物理气相沉积技术不仅可沉积金属膜、合金膜、还可以沉积化合物、陶瓷、半导体、聚合物膜等。 3. 化学气相沉积(CVD):化学气相沉积(Chemical vapor deposition,简称CVD)是反应 物质在气态条件下发生化学反应,生成固态物质沉积在加热的固态基体表面,进而制得固体材料的工艺技术。它本质上属于原子范畴的气态传质过程。 4. 等离子体鞘层电位:等离子区与物体表面的电位差值ΔV p即所谓的鞘层电位。 5. 溅射产额:即单位入射离子轰击靶极溅出原子的平均数,与入射离子的能量有关。 6. 自偏压效应:在射频电场起作用的同时,靶材会自动地处于一个负电位下,导致气 体离子对其产生自发的轰击和溅射。 7. 磁控溅射:在二极溅射中增加一个平行于靶表面的封闭磁场,借助于靶表面上形成 的正交电磁场,把二次电子束缚在靶表面特定区域来增强电离效率,增加离子密度和能量,从而实现高速率溅射的过程。 8. 离子镀:在真空条件下,利用气体放电使气体或被蒸发物部分离化,产生离子轰击 效应,最终将蒸发物或反应物沉积在基片上。结合蒸发与溅射两种薄膜沉积技术而发展的一种PVD方法。 9. 离化率:被离化的原子数与被蒸发气化的原子数之比称为离化率.一般离化装置的 离化率仅为百分之几,离化率较高的空心阴极法也仅为20~40% 10. 等离子体辅助化学气相沉积(PECVD)技术:是一种用等离子体激活反应气体,促 进在基体表面或近表面空间进行化学反应,生成固态膜的技术。等离子体化学气相沉积技术的基本原理是在高频或直流电场作用下,源气体电离形成等离子体,利用低温等离子体作为能量源,通入适量的反应气体,利用等离子体放电,使反应气体激活并实现化学气相沉积的技术。 11. 外延生长:在单晶衬底(基片)上生长一层有一定要求的、与衬底晶向相同的单晶 层,犹如原来的晶体向外延伸了一段,故称外延生长。 12. 薄膜附着力:薄膜对衬底的黏着能力的大小,即薄膜与衬底在化学键合力或物理咬 合力作用下的结合强度。 二、填空: 1、当环境中元素的分压降低到了其平衡蒸气压之下时,元素发生净蒸发。反之,元素发生 净沉积。 2、在直流放电系统中,气体放电通常要经过汤生放电阶段、辉光放电阶段和弧光放电阶段 三个放电过程,其中溅射法制备薄膜主要采用辉光放电阶段所产生的大量等离子体来形 1 微观永远大于宏观你永远大于人类今天永远大于永远■■■■■■■■纯属个人行为,仅供参考■■■■■■■■勿删■■■■■■■■■

类金刚石薄膜制备和应用

类金刚石膜调研 类金刚石薄膜发展史: 金刚石、类金刚石薄膜技术,是指利用各种光学薄膜制作技术制作接近天然金刚石和人造单晶金刚石特性(如在较宽光谱内均具有很高的光透过率--在2~15μm(微米)范围光的吸收率低到1%;具有很高的硬度、良好的导热性、耐腐蚀性以及化学稳定性高--1000℃(摄氏度)以上仍保持其化学稳定性等)的人造多晶金刚石薄膜、类金刚石薄膜(又称为硬碳膜、离子碳膜、或透明碳膜)的一种技术。 光学应用金刚石、类金刚石薄膜主要采用低压化学汽相沉积(CVD)技术制备。低压CVD 技术包括热丝CVD法、等离子体CVD法、离子束蒸镀法、光/激光CVD法附加活性氢激光CVD 法等。 目前,CVD法制作金刚石薄膜已取得丰硕成果,但作为红外光学薄膜应用还需进一步解决金刚石薄膜对红外光学材料的粘着性和光散射的问题。CVD法制作的金刚石薄膜与硅基片的粘着性是不错的,但是与其他材料(如锗、硫化锌等)基片的粘着性就甚差,或是根本就粘着不到一起去。对于光散射的问题,则是要求如何更好地控制金刚石薄膜表面形态和晶粒结构。理想的CVD法制造的红外光学应用的金刚石薄膜或许是一种单晶结构的膜,但是,目前使用CVD法还不能制造单晶结构的金刚石薄膜。此外,大面积薄膜的制作、膜的光洁度等技术课题以及金刚石薄膜的制作成本问题,都有待于继续研究解决。 1.1金刚石、类金刚石薄膜研究进展 自1963年在一次偶然的机会出现了不寻常的硬度和化学性能好的化学汽相沉积(CVD)碳形式的薄膜后,国外有不少研究单位开始研究金刚石薄膜的沉积工艺.1971年,艾森伯格(Aisenberg)和沙博(Chabot)等人,利用离子束蒸镀法,以石墨作薄膜材料,通过氩气弧光放电使石墨分解电离产生碳离子。碳离子经磁场聚焦成束,在比较高的真空条件下,在低压沉积室内的室温下的基片上沉积出了硬碳膜。这种硬碳膜具有近似于金刚石的一些特性-如透明度高、电阻抗大、硬度高等。当时,这种膜被人们称作i形碳。直到1976年,斯潘塞(Spencer)等人对这种应碳膜的结构进行了探讨,结果确认膜中有金刚石等数种碳系结晶,后才被人们称之为类金刚石膜。就在这一年,德贾吉恩(Derjaguin)等人利用化学转变法合成出了金刚石薄膜。从此之后,低压CVD金刚石薄膜工艺引起了人们的注意。70年代中期,前苏联

材料力学性能拉伸试验报告

材料力学性能拉伸试验报告 材化08 李文迪 40860044

[试验目的] 1. 测定低碳钢在退火、正火和淬火三种不同热处理状态下的强度与塑性性能。 2. 测定低碳钢的应变硬化指数和应变硬化系数。 [试验材料] 通过室温拉伸试验完成上述性能测试工作,测试过程执行GB/T228-2002:金属材料室温拉伸试验方法: 1.1试验材料:退火低碳钢,正火低碳钢,淬火低碳钢的R4标准试样各一个。 1.2热处理状态及组织性能特点简述: 1.2.1退火低碳钢:将钢加热到Ac3或Ac1以上30-50℃,保温一段时间后,缓慢而均匀 的冷却称为退火。 特点:退火可以降低硬度,使材料便于切削加工,并使钢的晶粒细化,消除应力。1.2.2正火低碳钢:将钢加热到Ac3或Accm以上30-50℃,保温后在空气中冷却称为正 火。 特点:许多碳素钢和合金钢正火后,各项机械性能均较好,可以细化晶粒。 1.2.3淬火低碳钢:对于亚共析钢,即低碳钢和中碳钢加热到Ac3以上30-50℃,在此 温度下保持一段时间,使钢的组织全部变成奥氏体,然后快速冷却(水冷或油冷),使奥氏体来不及分解而形成马氏体组织,称为淬火。 特点:硬度大,适合对硬度有特殊要求的部件。 1.3试样规格尺寸:采用R4试样。 参数如下:

1.4公差要求 [试验原理] 1.原理简介:材料的机械性能指标是由拉伸破坏试验来确定的,由试验可知弹性阶段 卸荷后,试样变形立即消失,这种变形是弹性变形。当负荷增加到一定值时,测力度盘的指针停止转动或来回摆动,拉伸图上出现了锯齿平台,即荷载不增加的情况下,试样继续伸长,材料处在屈服阶段。此时可记录下屈服强度R 。当屈服到一定 eL 程度后,材料又重新具有了抵抗变形的能力,材料处在强化阶段。此阶段:强化后的材料就产生了残余应变,卸载后再重新加载,具有和原材料不同的性质,材料的强度提高了。但是断裂后的残余变形比原来降低了。这种常温下经塑性变形后,材料强度提高,塑性降低的现象称为冷作硬化。当荷载达到最大值Rm后,试样的某一部位截面开始急剧缩小致使载荷下降,至到断裂。 [试验设备与仪器] 1.1试验中需要测得: (1)连续测量加载过程中的载荷R和试样上某段的伸长量(Lu-Lo)数据。(有万能材料试验机给出应力-应变曲线) (2)两个个直接测量量:试样标距的长度 L o;直径 d。 1.2试样标距长度与直径精度:由于两者为直接测量量,工具为游标卡尺,最高精度为 0.02mm。 1.3检测工具:万能材料试验机 WDW-200D。载荷传感器,0.5级。引伸计,0.5级。 注1:应力值并非试验机直接给出,由载荷传感器直接测量施加的载荷值,进而转化成工程应力,0.5级,即精确至载荷传感器满量程的1/500。 注2:连续测试试样上某段的伸长量由引伸计完成,0.5级,即至引伸计满量程的1/50。

材料力学性能期末考试

一、名词解释 包辛格效应、疲劳门槛值、应力腐蚀门槛值、平面应力状态、平面应变状态、蠕变极限、低周疲劳、高周疲劳、滞弹性、弹性比功、冲击韧性、断裂韧性、氢脆、应力腐蚀、粘着磨损、磨粒磨损、微动磨损、蠕变、持久强度、应力松弛、腐蚀疲劳、加工硬化指数 二、指出下列力学性能指标的名称,物理意义及单位 A K 、K 1、K IC 、K 1SCC 、c a 、E 、σf 、σb 、σ 0.2、σys 、σP 、δ、σ-1、th K ?、C 650103σ、ε、?、H B 、HRC 、H V 、G 、G IC 、 三、填空题 1、低碳钢拉伸试验的过程可以分为 、 和 三个阶段。 2、材料常规力学性能的五大指标为: 、 、 、 。 3、陶瓷材料增韧的主要途径有 、 、 、 显微结构增韧以及复合增韧六种。 4、常用测定硬度的方法有 、 和 测试法。 1、聚合物的弹性模量对 非常敏感,它的粘弹性表现为滞后环、 和 ,这种现象与温度、时间密切有关。 2、影响屈服强度的内在因素有: 、 、 、 ;外在因素有: 、 、 。 3、缺口对材料的力学性能的影响归结为四个方面: 、 、 、 。 4、材料或零件在 和腐蚀介质的共同作用下造成的失效叫腐蚀疲劳。 四、请说明下面公式各符号的名称以及其物理意义 c IC c a Y K /=σ、、n SS A σε= 、n K S ε=、 m K c dN da )(?= 五、简答题 1. 金属疲劳破坏的特点是什么?典型疲劳断口具有什么特征?提高疲劳强度的途径有哪些? 2. 和常温下力学性能相比,金属材料在高温下的力学行为有哪些特点?造成这种差别的原因何在? 3. 提高金属材料的屈服强度有哪些方法?试用已学过的专业知识就每种方法各举一例。 4. 缺口对材料的性能有哪些影响?为什么缺口冲击韧性被列为材料常规性能的五大指标之一?它和断裂韧性有何关系? 5. 为什么通常体心立方金属显示低温脆性,而面心立方金属一般没有低温脆性? 6. 提高零件的疲劳寿命有哪些方法? 试就每种方法各举一应用实例,并对这种方法具体分析,其在抑制疲劳裂纹的萌生中起有益作用,还是在阻碍疲劳裂纹扩展中有良好的效果? 7. 为什么材料的塑性要以延伸率和断面收缩率这两个指标来度量?它们在工程上各有什么实际意义? 8. 缺口冲击韧性为什么被列为材料常规性能的五大指标之一,怎样正确理解冲击韧性的功能:(a)它是

类金刚石薄膜的性能与应用

学科前沿知识讲座论文

类金刚石薄膜的性能与应用 摘要: 类金刚石膜(Diamond-like Carbon)简称DLC,是一类性质类似于金刚石如具有高硬度、高电阻率、耐腐蚀、良好的光学性能等,同时其又具有自身独特摩擦学特性的非晶碳膜。作为功能薄膜和保护薄膜,其广泛应用于机械、电子、光学、医学、航天等领域中。类金刚石膜制备方法比较简单,易实现工业化,具有广泛的应用前景。 关键词:超硬材料类金刚石薄膜制备气象沉积表面工程技术引言 磨损是工程界材料功能失效的主要形式之一,由此造成的资源、能源的浪费和经济损失可用“巨大”来表示。然而,磨损是发生于机械设备零部件表面的材料流失过程,虽然不可避免,但若采取得力措施,可以提高机件的耐磨性。材料表面工程主要是利用各种表面改性技术,赋予基体材料本身所不具备的特殊的力学、物理或化学性能,如高硬度、低摩擦系数、良好的化学及高温稳定性、理想的综合机械性能及优异的摩擦学性能,从而使零部件表面体系在技术指标、可靠性、寿命和经济性等方面获得最佳效果。硬质薄膜涂层因能减少工件的摩擦和磨损,有效提高表面硬度、韧性、耐磨性和高温稳定性,大幅度提高涂层产品的使用寿命,而广泛应用于机械制造、汽车工业、纺织工业、地质钻探、模具工业、航空航天等领域。

一、超硬薄膜材料 随着材料科学和现代涂层技术的发展,应用超硬材料涂层技术改善零部件表面的机械性能和摩擦学性能是21世纪表面工程领域重要的研究方向之一。超硬薄膜是指维氏硬度在40GPa以上的硬质薄膜。到目前为止,主要有以下几种超硬薄膜: 1 金刚石薄膜 金刚石薄膜的硬度为50~100GPa(与晶体取向有关),从20世纪80年代初开始,一直受到世界各国的广泛重视,并曾于20世纪80年代中叶至90年代末形成了一个全球范围的研究热潮。金刚石膜所具有的最高硬度、最高热导率、极低摩擦系数、很高的机械强度和良好化学稳定性的优异性能组合使其成为最理想的工具和工具涂层材料。金刚石薄膜在摩擦学领域应用的突出问题,就是在载荷条件下薄膜与基体之间的粘附强度以及薄膜本身的粗糙度问题,目前,己经有针对性地开展了大量的研究工作。随着研究工作的不断深入,金刚石薄膜将会为整个人类社会带来巨大的经济效益。 2 立方氮化硼(c-BN)薄膜 立方氮化硼(c-BN)薄膜的硬度为50~80GPa,它具有与金刚石相类似的晶体结构,其物理性能也与金刚石十分相似。与金刚石相比,c-BN的显著优点是具有良好的热稳定性和化学稳定性,适用于作为超硬刀具涂层,特别是用于加工铁基合金的刀具涂层。 3 碳氮膜 碳氮膜是新近开发的超硬薄膜材料,理论预测它具有达到和

薄膜材料的制备

对薄膜制备的综述 一.前言 随着薄膜科学技术与薄膜物理学的发展,薄膜在微电子、光学、窗器、表面改性等方面的应用日益广泛;而薄膜产业的日趋壮大又刺激了薄膜技术和薄膜材料的蓬勃发展。面对新技术革命提出的挑战,无机薄膜材料的制备方法也日新月异,与以往的制膜方法相比有了新的特点,方法也向着多元化的方向发展。这篇综述主要介绍了:薄膜材料的制备、举例发光薄膜的制备以及薄膜材料的发展前景。 二.薄膜材料的制备 主要内容:1.薄膜材料基础;2.薄膜的形成机理;3.物理气相沉积;4.化学气相沉积;5.化学溶液镀膜法;6.液相外延制膜法。 §1 薄膜材料基础 1. 薄膜材料的概念 采用一定方法,使处于某种状态的一种或几种物质(原材料)的基团以物理或化学方式附着于衬底材料表面,在衬底材料表面形成一层新的物质,这层新物质就是薄膜。简而言之,薄膜是由离子、原子或分子的沉积过程形成的二维材料。 2. 薄膜分类 (1)物态:气态、液态、固态(thin-solid-film)。 (2)结晶态:A非晶态:原子排列短程有序,长程无序。B晶态:a单晶:外延生长,在单晶基底上同质和异质外延;b多晶:在一衬底上生长,由许多取向相异单晶集合体组成。 (3)化学角度:有机和无机薄膜。 (4)组成:金属和非金属薄膜。 (5)物性:硬质、声学、热学、金属导电、半导体、超导、介电、磁阻、光学薄膜。 薄膜的一个重要参数:a厚度,决定薄膜性能、质量;b通常,膜厚小于数十微米,一般在1微米以下。

3. 薄膜应用 薄膜材料及相关薄膜器件兴起于20世纪60年代。是新理论、高技术高度结晶的产物。 (1)主要的薄膜产品: 光学薄膜、集成电路、太阳能电池、液晶显示膜、光盘、磁盘、刀具硬化膜、建筑镀膜制品、塑料金属化制品。 (2)薄膜是现代信息技术的核心要素之一: 薄膜材料与器件结合,成为电子、信息、传感器、光学、太阳能等技术的核心基础。 4.薄膜的制备方法 (1)代表性的制备方法按物理、化学角度来分,有: a物理成膜PVD、b化学成膜CVD (2)具体制备方法如下表流程图: §2 薄膜的形成机理 1.薄膜材料在现代科学技术中应用十分广泛,制膜技术的发展也十分迅速。制膜方法—分为物理和化学方法两大类;具体方式上—分为干式、湿式和喷涂三种,而每种方式又可分成多种方法。 2.薄膜的生长过程分为以下三种类型: (1) 核生长型(V olmer Veber型):这种生长的特点是到达衬底上的沉积原子首先凝聚成核,后续的沉积原子不断聚集在核附近,使核在三维方向上不断长大而最终形成薄膜。核生长型薄膜生长的四个阶段: a. 成核:在此期间形成许多小的晶核,按同济规律分布在基片表面上; b. 晶核长大并形成较大的岛:这些岛常具有小晶体的形状; c. 岛与岛之间聚接形成含有空沟道的网络; d. 沟道被填充:在薄膜的生长过程中,当晶核一旦形成并达到一定尺寸之后,另外再撞击的离子不会形成新的晶核,而是依附在已有的晶核上或已经形成的岛上。分离的晶核或岛逐渐长大彼此结合便形成薄膜。 这种类型的生长一般在衬底晶格和沉积膜晶格不相匹配时出现。大部分的