瞎子说书

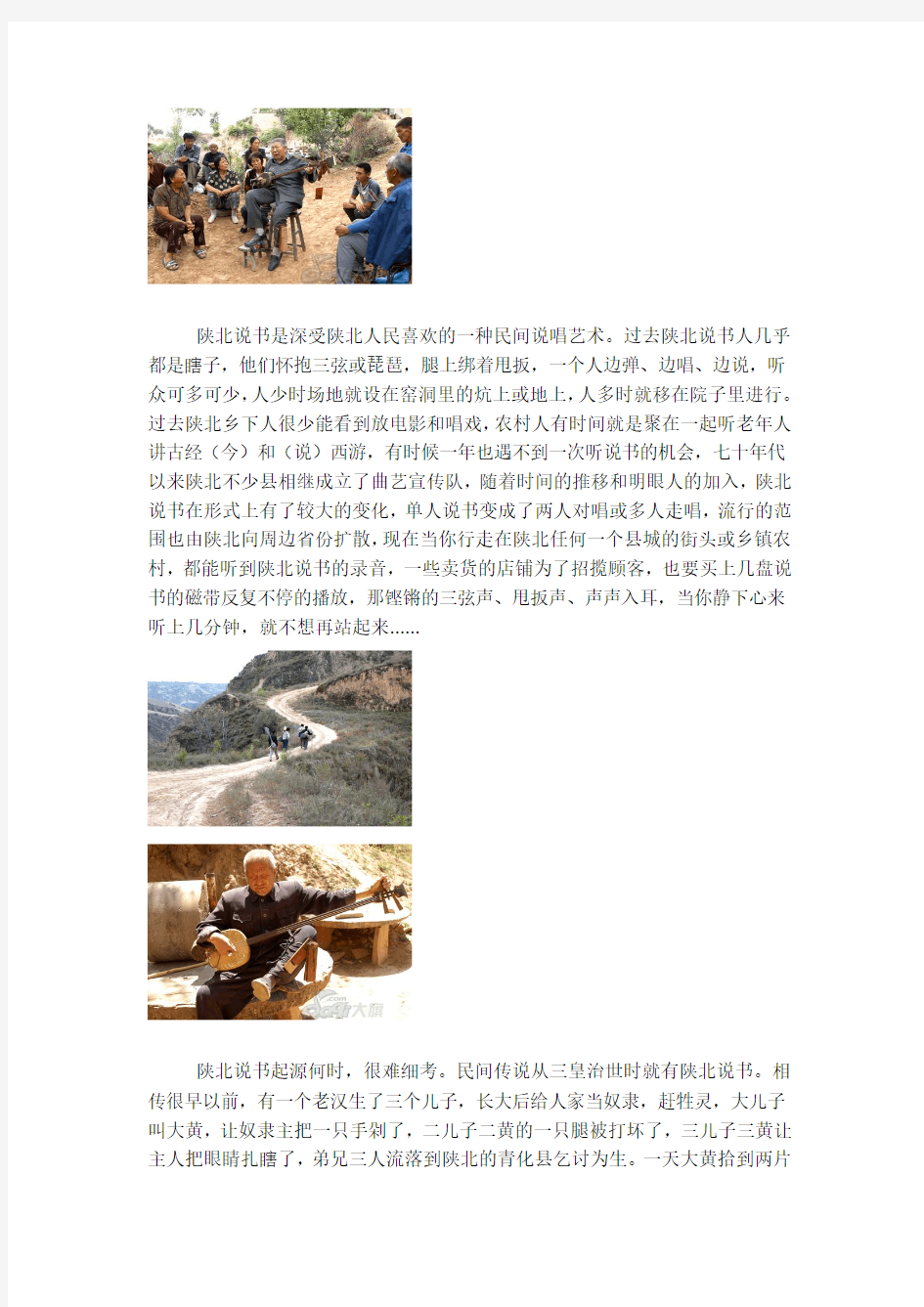

陕北说书是深受陕北人民喜欢的一种民间说唱艺术。过去陕北说书人几乎都是瞎子,他们怀抱三弦或琵琶,腿上绑着甩扳,一个人边弹、边唱、边说,听众可多可少,人少时场地就设在窑洞里的炕上或地上,人多时就移在院子里进行。过去陕北乡下人很少能看到放电影和唱戏,农村人有时间就是聚在一起听老年人讲古经(今)和(说)西游,有时候一年也遇不到一次听说书的机会,七十年代以来陕北不少县相继成立了曲艺宣传队,随着时间的推移和明眼人的加入,陕北说书在形式上有了较大的变化,单人说书变成了两人对唱或多人走唱,流行的范围也由陕北向周边省份扩散,现在当你行走在陕北任何一个县城的街头或乡镇农村,都能听到陕北说书的录音,一些卖货的店铺为了招揽顾客,也要买上几盘说书的磁带反复不停的播放,那铿锵的三弦声、甩扳声、声声入耳,当你静下心来听上几分钟,就不想再站起来……

陕北说书起源何时,很难细考。民间传说从三皇治世时就有陕北说书。相传很早以前,有一个老汉生了三个儿子,长大后给人家当奴隶,赶牲灵,大儿子叫大黄,让奴隶主把一只手剁了,二儿子二黄的一只腿被打坏了,三儿子三黄让主人把眼睛扎瞎了,弟兄三人流落到陕北的青化县乞讨为生。一天大黄拾到两片

烂木板,敲打着木板沿门乞讨,说上一些吉利话,主人便赐给他们一些残汤剩饭,有一次人家吃羊,他们捡来羊肠子,晒干绷在木板上,就弹出声音来,后来他们弟兄三人自制了琵琶,从此相互配合,边打、边弹、边唱。二黄心想大哥去世后谁来敲梆子,他灵机一动干脆把两块木板绑在腿上自打、自弹、自唱。后来老大、老二去了山西临县一带,三黄却留在了陕北,婚后生了五个儿子,并将弹琵琶的技艺传授给儿子们。老大成家后收了三十六个徒弟,将三弦传给了十八个徒弟,在榆林一带安了家,把莲花落、琵琶、三弦的技艺传授给了后人。这一民间传说足以见证陕北说书的历史久远。

陕北最早的说书人,十有八九是瞎子或半瞎子,俗称先生或书匠。说书是他们谋生的一种手段,被人视为下贱的营生,明眼人是不说书的,很长一个时期说书便成了瞎子的专利。他们为了养家糊口,不光说书,还兼搞算命、看病、安神、谢土、保锁娃娃等带有封建迷信色彩的活动,长期在外,由残疾人或乞丐拖着瞎子,常年走村串户,以说书为生。

随着时代的变化,明眼人也加入到瞎子说书的行列中来,给古老的陕北说书注入新的血液和活力,陕北说书在形式上也发生了较大的变化,由原来的一人说唱变为两人对唱或多人走唱,所使用的乐器也不再是单一的曲项琵琶或三弦,二胡、板胡、笛子、扬琴等也参与其中,人数与乐器的改变更加拓宽了陕北说书的表现领域,同时也对书中人物的刻画和环境、气氛的渲染起到了举足轻重的作用,现在陕北说书分为单人说书、双人说书和多人群口说书三种,曲调也有九腔十八调之说,以平调为主,辅以欢音,苦音调、武调等调式,其音乐曲调的变化在整个说书的过程中显得尤为重要,故事情节的表述,喜怒哀乐的渲染和平仄声韵起承转合,九曲十八调都能表现的淋漓尽致。

“弹起我的三弦定起个音,众位明公仔细听……”,陕北说书是说唱艺术,唱占了很大的比重,艺人们说:“说是骨头唱是肉”。在书场里除了听远古神话、历史传奇、百姓故事,还可以学历史、听新闻,说书人走州过县、见多识广,朝政大事、奇闻趣谈、张长李短等等,他都能给你说的活灵活现,并对那些邪、恶、丑,予以嘲笑和鞭达,对真、善、美大加赞美与颂扬。陕北说书中的每一部书很少有悲剧的结局,这在其它姊妹艺术中是很少见的。

陕北说书,这一民间大众喜闻乐见的说唱艺术,早在三十年代就取得了可喜的成绩。那时陕甘宁边区就开展了改造旧说书活动,对一些宣扬宗教、封建迷信的书目进行改造,高敏夫、韩起祥等人创作了新书《刘巧团圆》、《宜川大胜

利》、《翻身记》、《血泪仇》等几十部新书,当时深受边区群众欢迎。一九四六年八月,韩起祥在延安杨家岭中央大礼堂为毛主席和朱老总说了新编书《张玉兰参加选举会》,听完书后,毛主席称赞道:“你的新书说得好……”。全国解放后,韩起祥的陕北说书曾风靡一时,他一人就可以说五六百部新旧书,是陕北说书的一代宗师。

提起陕北说书,人们就会想起这些人来:韩起祥(1915-1989)、张俊功、田治枝、解明生、曹伯炎……

说书人公开课(教案)

说书人 主备人:毛玉梅二次备课及授课人:毛玉梅 课前自主学习(学案) 一、识作者 师陀(1910—1988),原名王长简,笔名芦焚、师陀,中国现代作家。著有短篇小说集《谷》《果园城记》(《说书人》最初收集于短篇小说集《果园城记》中)等,长篇小说《结婚》《马兰》等。1921年高中毕业后赴北平谋生。1936年秋,从北平到上海。不久抗日战争爆发,遂长期蛰居于日军占领的上海。1941年至1947年,任苏联上海广播电台文学编辑,《果园城记》的大部分内容写于这个期间。建国以后,他历任上海出版公司总编辑、上海电影剧本创作所编剧,曾到河南、山东等地访问,写下的作品主要收入于短篇小说集《石匠》中。1957年后一直是中国作家协会上海分会专业作家。60年代初期,曾专注于历史小说和历史剧的创作,发表了剧本《西门豹》《伐竹记》和小说《西门豹的遭遇》等,颇得好评。 二、知背景 《说书人》是现代作家师陀1942年创作的一篇短篇小说,后收入师陀的短篇小说集《果园城记》。 《果园城记》是作者描写20世纪初年至40年代北方农村和小城镇的社会和人的短篇小说集。这是一本较为特殊的短篇小说集,它不是一般的小说汇集,而是根据事先的计划创作的。据作者说,那是1936年7月底,他从北平去上海,绕道一位朋友祖居的小城。小城到处栽满的果树把他迷住了,他当时就起意拿小城写一本书。但是没有能马上兑现,接着抗日战争爆发,作者流落上海洋场,直至1938年才又拾起来。全书十八篇,后来又补写了一篇。除第一篇“果园城”概括介绍小城的地理历史外,每篇基本上是写一、二个人物,其中有豪绅地主、地痞流氓、知识分子、邮差先生、说书人、行商、走贩、小渔夫、小学教师,也有革命家、热心社会公益事业的人,可称之为“小城人物大观”。师陀在《果园城记》的后记中写道:“这小书的主人公是个我想象中的小城,……它在我心目中有生命,有性格,有思想,有见解,有情感,有寿命,像个活的人。我从它的寿命中我顶熟悉的一段:从清末年到民国二十五年,凡我能了解的合乎它的材料,全放进去。 三、注字音 笸箩(pǒluó)扈家庄(hù)咳嗽(ké sou)台衔(xián)踌躇(chóu chú)玉墀(chí)蝙蝠(biān fú)唾血(tuò)喑哑(yīn)灵柩(jiù)阡 zhǒng)瘟癀(wēn huáng)喽啰(lóu luō) 1. 分析人物形象 2. 体悟作者情感 3. 赏析散文笔法 【教学重点】 分析说书人形象 【教学难点】 赏析本文散文化特点 【课时安排】 一课时

《说书人》教案

《说书人》教案 【教学目标】 1、知识目标:了解作者师陀,引发深入阅读其作品的兴趣。 2、技能目标:通过赏析小说细节,概括人物形象。 3、情感目标:体会小说散文化特点,把握作者情感。 【教学重点】 说书人的人物形象。 【教学难点】 散文化小说的特点。 【教学时长】 一课时 【教学过程】 一、导入: 大家知不知道,我们扬州除了扬剧这一传统戏曲艺术,还有一种曲艺形式叫“扬州评话”。今天我们就一起走进“说书人”的生活,看看师陀笔下的“说书人”有着怎样的命运。【板书“说书人”(师陀)】 二、预习检测: 师:大家都已经根据导学案预习过,我们再简单认识下作者及背景。(ppt展示) 1、作者简介:师陀(1910-1988),原名王长简,是现代著名小说家、散文家与剧作家。1937年,他的第一部短篇小说集《谷》因艺术风格独特而获得《大公报》文艺奖金,从而获得了较高的知名度。从1938年到1946年,历时八年,师陀以笔名“芦焚”完成了他“最得意的短篇结集”——《果园城记》。 2、背景简介:清代末年到20世纪二三十年代的中国,军阀混战,官僚腐败,地主剥削压迫使得穷苦百姓处于贫穷、饥饿、疾病和流离失所的境遇之中,这是一个黑暗的、动荡的社会。作者师陀通过“说书人”这一特殊的职业,同时以第一人称“我”的视角展开叙述,向我们揭示出在这一阶段底层人悲惨的遭遇。 3、字词: 笸箩 ..(lóu luo)台衔.( xián )..( pǒu luo)扈.家庄( hù)喽啰 玉墀.( chí)唾.血( tuò)喑.哑(yīn )灵柩.( jiù) 阡陌 ..(gǒu qǐ)乱葬岗.(gǎng )荒冢.(zhǒng)..(qiān mò)枸杞 瘟癀 ..(chóu chú) ..(. wēn huáng)踌躇

《说书人》教案 (“一课一师”省级优课)

说书人 执教者:江苏省白蒲高级中学洪春燕【学习目标】 1.多角度赏析人物形象,体会作者所饱含的真挚情感。 2.了解师陀小说散文化的叙事特点。 3.品鉴作者对传统文化的态度,让学生受到感染和熏陶。 【学习过程】 导入语: “说”——是一门技艺,是一种方式,说的是古今轶事,说的是忠勇贤良。 “书”——是落墨成香,是聚页为章,是台上惊堂的木,是历史沉积的石。 “人”——是心酸的人,是苦命的人,撇是行江湖的腿,捺是讨生活的嘴。 今天,就让我们跟随师陀,走近说书人,一起聆听他诉说沧桑。 活动一:初读感知知人论世 1.识作者 师陀,1946年以前用笔名芦焚,河南祝县人。1937年由著名作家杨振声、朱自清、朱光潜、叶圣陶、巴金等人组成了《大公报》文艺奖金评选委员会,最终评出三部获奖文学作品:芦焚的短篇小说集《谷》、曹禺的《日出》与何其芳的《画梦录》。建国前文学评奖甚少,故此这三部作品的获奖备受文学界的瞩目,师陀也因此而一举成名。 2012年,师陀的小说《邮差先生》被选为当年江苏省语文高考试题中文学类阅读文本。其小说少有惊险曲折的情节和激烈的矛盾冲突,常呈现出散文化的叙事特点。 2.知背景 本文写于1942年,选自师陀最负盛名的小说集《果园城记》。该小说集创作于上海沦陷时期,作者以凄凉而温柔的抒情笔调,写了一小城市(果园城)的历史及各种小人物的性格和命运,这个城市也成了当时中国社会停顿和倒退的缩影。 3.解文题 “说书”是一个曲艺名词。一般指只说不唱的曲艺,如宋的讲史、元的平话,以及现代的苏州评话、北方评书等。从广义上说,它还兼指某些有说有唱的曲艺,如弹词、蒙语说书等。“说书”是平民大众喜爱的一种传统的民间艺术,而“说书人”就是以此为谋生手段的一类人。 4、整体感知,简要概括本文所写的主要内容。 【明确】:本文主要写了一个小城市的说书人潦倒一生、凄然死去的故事,饱含了作者对其深深的感情。 活动二:品读感悟鉴赏切磋 (一)细味方见精彩,试从文中圈画出精彩的细节或令你的感动的语句,进行品读赏析。思考文中的“说书人”是一个怎样的形象,作者从中表达出了怎样的情感。 (可从环境、外貌、语言、动作、细节等描写角度考虑,小组自行选段,诵读体会,探究交流。) 预设问题探究 1、说书人是一个人。(形象)

说书人_写人作文

说书人 说书人 那句无声的“为什么”,触痛了我心底最柔软的地方。配合那迷茫无助的表情,更是成为我心中任时间也无法冲刷去的记忆…… 出了家门,拐个弯就到了一条小巷。在小巷的尽头,有一个小小的茶摊,老先生便是那里独一无二的“名嘴”。也许是经历了风雨的沉淀,老先生说书的声音总是不紧不慢,却又声声落地,扣人心弦,让人不自主地全身心投入:同唐僧西天取经,随岳挥师北上,与孔明笑分三国,看包公巧破悬案,观黛玉葬花观园……也正因如此,前来茶摊听老先生说书的人很多,其中自然也有小时候爱听故事的我,小口小口地嘬着手中的茶,等待惊堂木“啪”地一响,等待着老先生一转身,一挑眉,一挥袖,将我们带入如梦如幻的世界…… 后来,我也长大了。随着背上的压力越来越重,那个儿时经常光顾的茶摊早已不见了我的身影,那曾围绕在我生活中的说书声也已逐渐远离……尽管如此,但还是听到了一些风声——老先生把他那没出息侄子安置在了小茶摊,靠卖艺为主。只不过,卖的不是说书…… 难得的午后休息,我在网上闲逛着,不小心点开了一篇文章。文章写是一位唱京剧的名角儿的满腹牢骚:什么现代人越来越不珍重祖先传下来的东西啊,不懂得欣赏中国传统文化的精髓啊,像京剧、转碟、皮影、说书……说书!?我睁大了眼睛,脑海里满是老先生身穿蓝马褂在意气风发说书的摸样,他不会也……不行,我一定要去看看!扯过外套,我出了门。 虽是灰惨灰惨的天空,但与儿时的记忆一样,许多人围在那个以前茶摊为老先生说书方便而搭的小高台旁。呼,太好了,老先生还在,我松了一口气。想着,既然来了,不如听一回老先生说书再走。奋力挤到人群前,却只见一个正在玩魔术的年轻人——老先生哪去了? 左寻右问,全都是一知半解,或干脆一问三不知,最后还是一个经常在茶摊附近摆摊的菜贩子告诉了我整件事的来龙去脉:自从老先生的侄子来了之后,听老先生说书的人越来越少,茶摊的老板娘甚至还威胁他如果再没有更多的客人来就赶他走——当然在这期间,也有人劝过老先生别再说那些老掉牙的故事了;更有甚者为他打抱不平,叫他把侄子赶走之类的……但老先生的脾气大家也清楚,难得固执,我行我素,甚至还觉得自己一大把年纪了还和一个小辈争,老脸哪挂呀……结果,可想而知。 被赶走了!?如果我没记错,老先生一生可是靠“嘴”吃饭,这可怎好?我下意识地一抬头,却见一个老人穿着几乎都看不出颜色的破马褂蜷缩在一个角落里,面前有一只小碗,里面有零零碎碎的几块钱——是老先生! 我快步走过去,摸遍口袋却只有20块钱,我将它放到碗里,道:“老先生,您……还好吧?” 闻言,老先生缓缓的抬起头来,浑浊的眼睛打量我好久才认出我来。用力地张了张嘴,仿佛想对我说些什么,却没有声音。该不会……我顿时想到菜贩子那段让我半信半疑的话: “被赶出去,老先生就以乞讨为生。本来,多少总会有那么几个听过老先生说书的人给他那么一点钱,维持一下生计。可老先生也是个有骨气的人呀,尽管说是乞讨却也不肯白拿被别人的钱,硬是要拉别人来听他说上一段。可他的故事

说书人

说书人 [预习——夯实基础] [知识·梳理] 第1步读字音——千言万语总关音 一、单音字 笸. 箩( ) 呐.喊( ) 踌躇.. ( )( ) 吹嘘.( ) 玉墀. ( ) 蝙蝠..( )( ) 喑. 哑( ) 灵柩.( ) 阡. 陌( ) 枸杞.( ) 荒冢.( ) 瘟癀. 阵( ) 城隍.( ) 摊肆. ( ) 【答案】 pǒ nà chóu chú xū chí biān fú yīn jiù qiān qǐ zhǒn ɡ huán ɡ huáng sì 二、多音字 1.组词辨析法 (1)节??? 关节.( )节. 骨眼儿( ) (2)渐??? 渐渐.( )渐.染( ) (3)闷??? 沉闷.( )闷.热( ) (4)创??? 创.造( )创.伤( ) 【答案】 (1)jié jiē (2)jiàn jiān (3)mèn mēn (4)chuàn ɡ chuān ɡ 2.语境辨析法 (5)这两批货物都打折.( )出售,严重折.( )本,他再也经不起这样折. ( )腾了。 (6)詹姆斯压.( )根儿没感到防守压. ( )力。 【答案】 (5)zhé shé zhē (6)yà yā 第2步写字形——奥妙无穷方块字 (1)??? lóu ( )啰佝ló u ( )背lǒu ( ) (2)??? 点zhuì( )chuò( )学chuò( )泣

(3)??? 大ɡà i ( )慷kǎi ( )灌ɡài ( ) (4)??? 动tan ( )鸡毛dǎn ( )子忌dàn ( ) 【答案】 (1)喽 偻 篓 (2)缀 辍 啜 (3)概 慨 溉 (4)弹 掸 惮 第3步辨词语——于细微处细斟酌 1.明确词义 (1)空中楼阁:_____________________________________________ (2)漫不经意:_____________________________________________ (3)不可企及:_____________________________________________ 【答案】 (1)指海市蜃楼,多用来比喻虚幻的事物或脱离实际的理论、计划等。 (2)随随便便,不放在心上。也说“漫不经心”。 (3)没有希望达到。形容远远赶不上。 2.理解辨析 (1)安静·平静 安静:指没有声音;没有吵闹或喧哗;安稳平静;沉静稳重。平静:指(心情、环境等)没有不安和动荡。前者多用来形容人的行为动作和环境。后者多形容人的心情、表情或社会、国家的秩序。 (2)回忆·回顾 回忆:回想。回顾:回过头看,对以前的人或事进行回想或总结。前者仅限于个人的经历;后者可指集体或社会的经历,常含有总结的意味。 (3)熟悉·熟习 熟悉:知道得清楚;了解,使知道得清楚。熟习:(对某种技术或学问)学习得很熟练或了解得很深刻。前者其对象可以是具体的事物,也可以是抽象的事理;后者其对象是某种技术或学问。 3.对点小测 判断下列加点词语的运用是否正确。(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)水坑的水很脏,但他顾及不了太多,熟悉.. 水性的他很快就把孩子救了上来。( ) (2)据路透社消息,美国全国范围内季节性流感漫不经意.... 地爆发,住院病人数量急剧上升,住院人数达到了1.17万。( ) (3)随着时间推移,监管部门不可企及.... ,惩罚力度越来越小,最终默许了商家对塑料袋的肆意使用。( ) 【答案】 (1)× 此处强调游泳技能熟练,应该用“熟习”。(2)× 此处强调

说书人

《说书人》导学案 印制份数:150 编制人:周达通审核人:王玲霞包科人:朱一松 目标导学: 1、理清故事情节,体会师陀写小说时的散文笔法。 2、学习塑造人物形象的方法;概括和分析小说人物形象。 3、体会和分析作者在文中投注的情感。 课前预习案: 1.走进作者: 师陀, 原名王长简, 笔名芦焚, 是中国现代文学史上一位自觉追求文学独创性的作家,河南杞县人。 师陀曾参加反帝大同盟,后任上海前苏联广播电台编辑、上海文华电影制片公司特约编剧。建国后,历任上海出版公司总编辑、上海电影剧本创作所编剧。后在中国作协上海分会专门从事创作。著有短篇小说集《谷》《果园城记》,长篇小说《结婚》《马兰》等。 2.背景介绍: 《说书人》即《果园城记之十一》。据师陀自述,他的这部小说集是取材于友人赵伊坪的河南郾城故乡,并交织着自己故乡河南杞县的风俗人事回忆的。 《果园城记》是师陀最富盛名的代表作。该小说集创作于上海沦陷时期,作者对果园城的人物、性格、命运和环境作了细致的描摹,在优美的笔触中实则隐含着作者对民族性格和命运的深刻反思,也衬出作者拳拳的爱国之心。 3.语音: 城隍.()笸.箩()荒冢.()摊肆.()吹嘘.()玉墀.()唾.血 ( ) 间.或()灵柩.()枸杞 ..() ..()踌躇 4.词义: 台衔: 空中楼阁: 玉墀: 1. “我第一次看见说书人是在这个小城里。”这句话在文中有什么作用?

3.除了细节描写,本文还运用了哪些刻画人物的手法?请举例说明。 4.作者运用多种手法,刻画出一个怎样的说书人形象? 5.小说中多次写到说书人的长衫,有什么作用? 6. 小说第二段中插入“我”对志愿书的填写,有什么用意? 7.本文通过对说书人的遭遇和命运的叙写,作者抒发了哪些情感? 8.有人评价师陀常用散文笔法来写小说,请以本文为例,对这种说法加以简析。 (1)如何理解文中“说书人,一个世人特准的撒谎家!”这句话的含义? (2)“再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”

《说书人》阅读练习

《说书人》阅读练习 我第一次看见说书人是在这个小城里。 在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫做醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们吶喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。 说书无疑是一种贱业。说书人,一个世人特准的撒谎家!而我却被迷住了。 他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟.再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。这时候,还有什么是比这更令人感动的?当一切曾使我欢喜和苦痛的全随了岁月暗淡了,只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在还在我昏暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的,还有在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。 时光悄悄地过去,说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小笸箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且吐血。间或他仍旧吼,

但是比先前更衰弱。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。 “再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。 他的老听客慢慢减少了,年老的一个跟着一个死了;年少的都长成大人,他们有了大人的职务,再不然他们到外乡去,离开了这个小城。 最近一次我到这小城里来,我到城隍庙里(城隍庙早已改成俱乐部),在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉。 “说书的还没有来吗?”我忍不住问。 卖汤的说:“他正害病,好几天没有来了。” 第二天,我正在城外漫不经意走着,一副灵柩从后面赶上来,我停在路旁让他们过去。他们是两个扛手,另外跟着个拿铁铲的。 “你们抬的是谁?” “说书的,”他们中间有人回答。 “说书的死了?” 他们大概认为我的话没有意思,全不作声。 “他怎么死的?”因此我接着问。 “吐血。” “吐血还说书吗?” “可不,让他别说了,他硬去,还要穿着那件长衫,要脸啊。”

说书人

说书人 师陀 我第一次看见说书人是在这个小城里。在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,周围——前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫做醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。桌子和板凳是他向庙祝租来的。他说武松在景阳岗打虎,说李逵从酒楼上跳下去,说十字坡跟快活林,大名府与扈家庄。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们吶喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。 这无疑是一种贱业。我不知道别人对于这种职业抱的态度;但是如其有人教我填志愿书,即使现在,我仍会宁可让世间最爱我的人去失望,放弃为人敬仰的空中楼阁——什么英雄,什么将军,什么学者,什么大僚,全由他去!我甘心将这些台衔让给别人,在我自己的大名下面,毫不踌躇的写上——说书人,一个世人特准的撒谎家! 我很难说出所以要如此决定的理由;也许这是唯一的理由,我觉得这种职业可爱,另外,或者我应该说我被他迷住了。 实际上我们全被迷住了。他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟.再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。其实只剩下了个数百年前的大盗刘唐,或根本不曾存在过的莽夫武松——这时候,即使过后回想起来,还有什么是比这更令人感动的?在我们这些愚昧的心目中,一切曾使我们欢喜和曾使我们苦痛的全过去了,全随了岁月暗淡了,终至于消灭了;只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在,等到我们稍微安闲下来,他们便在我们昏暗的记忆中出现——在我们的记忆中,他们永远顶生动顶有光辉。跟这些人物一起,我们还想到在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。天下至大,难道还有比这些更使我们难忘,还有比最早种在我们心田上的种子更难拔去的吗?时光于是悄悄的过去,即使是在这小城里,世人最不注意的角上,它也不曾停留。说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小笸箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他说“封神”、说“隋唐”、说“七侠五义”和“精忠传”。渐渐的他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且吐血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱,他的嗓子塌了,瘖哑了。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。 “再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。 接着是谁都能想到的极自然的结果,他的老听客慢慢减少了,年老的一个跟着一个死了;年少的都长成大人,他们有了大人的职务,再不然他们到外乡去,离开了这个小城。而最重要也是最不幸的,乃是他时常发病,他不能按时开书,有时候他要在中间停好几天。 最后一次我到这小城里来,就在不久以前,我已经好几年不曾听说书人的书。我到城隍庙里(城隍庙早已改成俱乐部),在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉;它的大殿原先在我们心目中是多么雄伟,现在又如何卑陋;先前我们以

(完整版)说书人师陀阅读答案

说书人师陀阅读答案 《说书人》是作家师陀所著的一篇小说,收录在他的《果园城记》中,XX年本文入选江苏凤凰教育出版社新版高中语文第二册教科书,为第一组第四课课文。以下是本人整理的关于说书人的相关内容,欢迎阅读和参考! 说书人师陀阅读答案说书人 师陀 我第一次看见说书人是在这个小城里。 在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫做醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们吶喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。 说书无疑是一种贱业。说书人,一个世人特准的撒谎家!而我却被迷住了。 他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟.再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,

庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。这时候,还有什么是比这更令人感动的?当一切曾使我欢喜和苦痛的全随了岁月暗淡了,只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在还在我昏暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的,还有在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。 时光悄悄地过去,说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小笸箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且吐血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。 “再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。 他的老听客慢慢减少了,年老的一个跟着一个死了;年少的都长成大人,他们有了大人的职务,再不然他们到外乡去,离开了这个小城。 最近一次我到这小城里来,我到城隍庙里(城隍庙早已改成俱乐部),在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉。

《说书人》教案

《说书人》教案 江苏省东台中学徐长进 教学目标: 1.了解作者师陀,引发深入阅读其作品的兴趣。 2.学习通过整体分析文章内容,分析人物形象。 3.分析理解小说散文化的艺术特色。 4.品鉴作者的情感,通过思考获得感染和熏陶。 教学重点: 说书人的人物形象。 教学难点: 散文化小说的特点。 教学时长:一课时 教学内容及步骤: 一、检查预习: 笸箩()扈家庄()咳嗽()台衔() 踌躇() 玉墀()蝙蝠()唾血() 喑哑()灵柩() 阡陌() 枸杞()荒冢() 二、解文题 “说书”是一个曲艺名词。一般指只说不唱的曲艺,如宋的讲史、元的平话,以及现代的苏州评话、北方评书等。从广义上说,它还兼指某些有说有唱的曲艺,如弹词、蒙语说书等。“说书人”就是以此为谋生手段的人。 三、识作者 师陀(1910—1988),原名王长简,笔名芦焚、师陀,中国现代作家。著有短篇小说集《谷》《果园城记》(《说书人》最初收集于短篇小说集《果园城记》中)等,长篇小说《结婚》《马兰》等。1921年高中毕业后赴北平谋生。1936年秋,从北平到上海。不久抗日战争爆发,遂长期蛰居于日军占领的上海。1941年至1947年,任苏联上海广播电台文学编辑,《果园城记》的大部分内容写于这个期间。建国以后,他历任上海出版公司总编辑、上海电影剧本创作所编剧,曾到河南、山东等地访问,写下的作品主要收入于短篇小说集《石匠》中。1957年后一直是中国作家协会上海分会专业作家。60年代初期,曾专注于历史小说和历史剧的创作,发表了剧本《西门豹》《伐竹记》和小说《西门豹的遭遇》等,颇得好评。 四、知背景 《说书人》是现代作家师陀1942年创作的一篇短篇小说,后收入师陀的短篇小说集《果园城记》。

(完整版)师陀的《说书人》解读

吴周文.道德家与被遗弃的苦命人――师陀的《说书人》解读 江苏省扬州大学文学院吴周文 《说书人》,选自师陀的短篇小说集《果园城记》,原来的副标题是“果园城记之十一”。师陀(1910-1988),著名小说家、散文家与剧作家;原名王长简,曾用笔名芦焚,出 生于河南省杞县一个没落地主家庭。十五岁离家,先后在开封、北平、上海等地求学和工作。抗战时期,身陷“孤岛”的师陀心怀国破之痛,以小说创作初登文坛。1937年由著名作家 扬振声、朱自清、朱光潜、叶圣陶、巴金、靳以、李健吾、林徽音、沈从文、凌叔华等组成 了《大公报》文艺奖金评选委员会,最终评出三部获奖文学作品:芦焚的短篇小说集《谷》、曹禺的《日出》与何其芳的《画梦录》。建国前文学评奖甚少,故此这三部作品的获奖备受 文学界的瞩目,师陀也因此而一举成名。 师陀在《说书人》里讲述了一个“说书人”的悲惨命运。小说写于1939年1O月10日。所写的故事大体发生在上世纪2O到30年代,如此推算,是8O、90年前的一个古老的故事。其实,真的算不上“故事”,因为它缺少完整的故事情节,缺少一般小说人物思想与性格的 细致刻画。作者仅仅对说书人的命运进行了大致叙述罢了。但作品的命运叙事却给读者以过 目之后的震撼。按作品的叙述信息,说书人给读者的强烈、深刻的印象,是三个关键词:孤苦、善良与被弃。 孤苦,他是一个孤苦的人。说书人的苦命,可以从以下三个方面进行理解。第一,“他 压根儿没有家”。他没有财富、没有产业,因贫穷而无妻无子、无家可归。作品里没有交代 他具体住在哪里,但读者可想而知,或许就住在他说书的城隍庙里。第二,他以说书维持生计。固定在“在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,周围——前面和两旁,放几条板凳”,“他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个 制钱”。制钱”,是明清朝代官方铸造的钱币,中间有方孔的称铜钱,无孔的称铜元或铜板。)第三,他因贫病而死。说书人体质本来就瘦弱,“他是个中年人,穿一件蓝布长衫, 脸很黄很瘦”,一直抱病说书,且无钱治病,以至病情越来越重;去世前八天还坚持说书, 否则就没钱买吃的。最后,他是病死和饥饿死的。 善良,他是一个善良的人。说他善良,主要是指他以说书为生,他说“封神”、说“隋唐”、说“七侠五义”和“精忠传”以及《水浒传》等等,讲的都是古代人物武松、鲁智深、吴用、孙二娘等等的故事,他们行侠仗义,嫉恶如仇,路见不平,拔刀相助,是人民大众心 目中的英雄。作者给“说书人”的定义,是“一个世人特准的撒谎家”。他讲的故事无疑根 据古代话本、拟话本因袭相传而来,都是虚构、杜撰的,即使像《水浒传》里的英雄,有的 历史上有其真实姓名,但他们的故事已经被无限放大、被无限“撒谎”了的人物,是被艺术

说书人介绍

我第一次看见说书人是在这个小城里。 在城隍庙月台下面,他放一张断腿板桌,前面和两旁,放几条板凳。他是个中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦。他有一把折扇——黑色的扇面已经不见了,一块惊堂木——又叫做醒木,一个收钱用的小笸箩,这便是他的一切。他的声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚,有时候他要学鲁智深大吼,喽啰们吶喊。他用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,听书的每次给他一个或两个制钱。 说书无疑是一种贱业。说书人,一个世人特准的撒谎家!而我却被迷住了。 他从傍晚直说到天黑,一会儿定更炮响过,接着是寺院里的大钟.再接着,鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个以它们宏大的为人熟悉的声调响过之后,摊肆全被收去,庙里安静下来,在黑暗中只有说书人和他的听客。这时候,还有什么是比这更令人感动的?当一切曾使我欢喜和苦痛的全随了岁月暗淡了,只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物,直到现在还在我昏暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的,还有在夜色模糊中玉墀四周的石栏,一直冲上去的殿角,在空中飞翔的蝙蝠。 时光悄悄地过去,说书人所有的仍旧是那把破折扇,那块惊堂木,那个收钱用的小笸箩。我每次到这小城里来第一个总想到他。他比先前更黄更瘦;他的长衫变成了灰绿色;他咳嗽,并且吐血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个,后来五个,再后来制钱绝迹,每次给他一个铜元。 “再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”时常将收到的钱数一下,他叹息日子艰难,让客人另外给他增加。 他的老听客慢慢减少了,年老的一个跟着一个死了;年少的都长成大人,他们有了大人的职务,再不然他们到外乡去,离开了这个小城。 最近一次我到这小城里来,我到城隍庙里(城隍庙早已改成俱乐部),在月台下面,原来说书人放桌子的地方停着一个卖汤的。我感到一阵失望,城隍庙原先我们看来多么热闹,现在又如何荒凉。 “说书的还没有来吗?”我忍不住问。 卖汤的说:“他正害病,好几天没有来了。” 第二天,我正在城外漫不经意走着,一副灵柩从后面赶上来,我停在路旁让他们过去。他们是两个扛手,另外跟着个拿铁铲的。 “你们抬的是谁?” “说书的,”他们中间有人回答。 “说书的死了?” 他们大概认为我的话没有意思,全不作声。 “他怎么死的?”因此我接着问。 “吐血。” “吐血还说书吗?” “可不,让他别说了,他硬去,还要穿着那件长衫,要脸啊。” “他家里人呢?” “他压根儿没有家。大家集了一点铜元,好歹听了他这么多年书。” 他们顺着大路到郊野上去。我跟在他们后面。这所谓灵框,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着扛手的步骤摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。

说书人

《说书人》教案 一、刚才视频里的就是一位当代说书人,说的是水浒故事。我们今天要学的课文呢也介绍了这么一位说书人,先请大家认真阅读全文,完成这张关于说书人信息的表格。 1、外貌:中年人,穿一件蓝布长衫,脸很黄很瘦;(这是他最基本的外在特征) 传统文人的打扮。身体可能不好;经济条件一般。这两点,我们马上得到了验证,他时常咳嗽;他说书时只有一把破折扇、一块惊堂木、一个小笸箩,桌子凳子都是租来的。 2、内容:水浒传、封神演义、隋唐英雄、七侠五义、精忠传 你了解这些故事吗? 水浒传:落草为寇的梁山好汉,反抗朝廷,劫富济贫、除暴安良 武松打虎、鲁智深拳打镇关西、刘唐智取生辰纲··· 封神演义:纣王荒淫无道、残害忠良,姜子牙辅佐周室讨伐纣王,两大阵营诸仙斗智斗勇、破阵斩将封神的故事。譬如:截教的瘟癀阵困了姜子牙百日,但最终被杨任的五火七禽扇所破,吕岳更是灰飞烟灭。 隋唐演义:隋炀帝荒淫残暴,致使天下大乱,群雄揭竿而起;以瓦岗寨众英雄为首的各路起义军,匡扶正义,反抗暴政,推翻了隋朝统治,追随李家建立唐王朝。譬如:隋炀帝赏琼花,开运河,乘龙舟,但琼花厌恶暴君,自行败落。 七侠五义:来自的民间十二位侠士协助包拯惩奸除恶,破除奸臣阴谋的一系列故事。 精忠传:南宋时期岳飞岳家军精忠报国、勇抗金兵的故事。杨再兴小商河大破金兵。 这么细细一看,我们发现说书人讲的都是古代小说里英雄侠士惩奸除恶、弘扬正义的故事。说书人为什么不说其他的故事,比如白蛇传、牛郎织女、梁祝之类的民间传说或者西厢记、牡丹亭等才子佳人的故事呢? (1)大家更喜欢这类英雄故事。因为这类故事反映的是惩奸除恶、邪不胜正的美 好愿望。寄托了人们对美好生活的期待。 (2)说书人更偏爱这类故事。外表病弱的说书人,心中也有自己的英雄梦。 【过渡】这样的故事说书人说了多久呢?一辈子,至死方休,死前七八天还在说书。那么有生之年,说书人是以何种态度在说书的? 3、态度:声音不高,但很清楚;学鲁智深大吼,喽啰们呐喊;用折扇打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍;咳嗽唾血,间或仍旧吼;从傍晚直说到天黑,死前七八天还在说; (1)全情投入,模仿人物喊叫、做出人物动作,想来他说书时定是十分精彩、极具感染力、冲击听众心灵的; (2)病重唾血时,仍然会吼,甚至死前七八天还在说书,可见他敬业并且真的热爱说书,将说书变成自己生命存在的唯一方式 【过渡】说书人说了一辈子书,一生坚守这一份职业。其实通过刚才的信息搜索,我们已经发现在说书的过程中,说书人的收入与健康都在持续变糟。用两个成语概括,就是: 4、收入与健康:每况愈下、贫病交加 在这种情况下,说书人仍然坚持说书,直至离开人世。毫无疑问,说书人将一生奉献给了说书事业,那么他的听众又是如何回馈他的? 5、听众回馈:我被他迷住了;我们全被迷住了;(能够迷住听众的是他早期的说书生涯,后来呢?)老听客慢慢减少,老的死去,少的离开;去世时,甚至受到了嘲弄。

浅谈《说书人》的声音描写及教学

浅谈《说书人》的声音描写及教学 作者:蒋婷婷 来源:《文学教育》2020年第05期 内容摘要:师陀的《说书人》最大的特色是采用了“淡化情节,定点白描”的散文化笔法,所以文本的解读多是聚焦于人物描写、叙述人称、环境变化或文化隐喻等方面,但在语文教学中无法寻找一个核心主线将教学重点串联。因此,笔者意图从“声响”描写出发,一斑窥豹,对构成“‘说书人’与‘小城’的一曲挽歌”的三重声响进行细读研究,探寻文字深处的“生命密码”,为《说书人》的阅读教学提供新的思路。 关键词:《说书人》声音描写细读 《说书人》是著名小说家师陀于1942年创作的小说,收录在其短篇小说集《果园城记》里。由于这篇小说最大的特色是采用了“淡化情节,定点白描”的散文化笔法,所以文本的解读多是聚焦于人物描写、叙述人称、环境变化或文化隐喻等方面,但在语文教学中无法寻找一个核心主线将教学重点串联。因此,笔者意图从“声响”描写出发,一斑窥豹,对构成“‘说书人’与‘小城’的一曲挽歌”[1]的三重声响进行细读研究,探寻文字深处的“生命密码”,为《说书人》的阅读教学提供新的思路。 一.说书之声:技艺绝妙,生存挣扎 《说书人》中的说书描写总共有两处,刚开始说书人“声音不高,并且时常咳嗽,但是很清楚”,手握折扇,打、刺、砍、劈,说到关节处把惊堂木一拍,让在场的听众自发地“给他一个或两个制錢”。文中的“我”深深地被高超的说书技术给迷住了,惊叹于说书人无穷无尽的文学想象,盛赞他是“一个世人特准的撒谎家”!到后来第二次见到说书人,“他咳嗽,并且吐血。间或他仍旧吼,但是比先前更衰弱”,随着时代的变迁,听书的人越来越少,他赖以生存的说书艺术已无法养活他,导致身体每况愈下。可是,我们还是看到了一个敬业投入的说书人,他对历史典故依旧熟悉和热爱,穿越时空的长廊,还原历史上一个个精彩的瞬间,这就是“精神支柱”的力量。对于说书艺术,当今社会的学生可能较为陌生,所以教师在教学过程中应当拉近学生与说书艺术的距离,可以选择播放单田芳、袁阔成等人的说书视频,再请学生尝试模仿用说书人的语调朗读一下这段描写说书人的话,让他们在不同情境的设置下进行语言表达,更深入地体会说书人的魅力,再现文字场景。 另外,值得注意的是,文中只出现了唯一一处关于说书人的语言描写:“再请八个,一个馒头的钱。还有六个;还剩四个;只剩三个了,哪位一动手就够了。”这句话如果让学生去朗读的话,一定要注意标点符号的使用。这里的“六个”和“四个”后面,使用的是“分号”,而非“句号”或“逗号”,因为“分号”的停顿时间比“逗号”长,比“句号”短,最恰到好处地表达了说书人在讨要赏钱时的心理期待。一方面,说书人艺术在他心中是无比崇高的职业,理应得到赏钱,倘若

*说书人 教学设计 教案

教学准备 1. 教学目标 【学习目标】 1.多角度赏析人物形象,体会作者所饱含的真挚情感。 2.了解师陀小说散文化的叙事特点。 3.品鉴作者对传统文化的态度,让学生受到感染和熏陶。 2. 教学重点/难点 【教学重点】 1.多角度赏析人物形象,体会作者所饱含的真挚情感。 2.了解师陀小说散文化的叙事特点。 【教学难点】 品鉴作者对传统文化的态度,让学生受到感染和熏陶。 3. 教学用具 4. 标签 教学过程 导入语: “说”——是一门技艺,是一种方式,说的是古今轶事,说的是忠勇贤良。“书”——是落墨成香,是聚页为章,是台上惊堂的木,是历史沉积的石。“人”——是心酸的人,是苦命的人,撇是行江湖的腿,捺是讨生活的嘴。今天,就让我们跟随师陀,走近说书人,一起聆听他诉说沧桑。 活动一:初读感知知人论世 1.识作者

师陀,1946年以前用笔名芦焚,河南祝县人。1937年由著名作家杨振声、朱自清、朱光潜、叶圣陶、巴金等人组成了《大公报》文艺奖金评选委员会,最终 评出三部获奖文学作品:芦焚的短篇小说集《谷》、曹禺的《日出》与何其芳 的《画梦录》。建国前文学评奖甚少,故此这三部作品的获奖备受文学界的瞩目,师陀也因此而一举成名。 2012年,师陀的小说《邮差先生》被选为当年江苏省语文高考试题中文学类阅 读文本。其小说少有惊险曲折的情节和激烈的矛盾冲突,常呈现出散文化的叙 事特点。 2.知背景 本文写于1942年,选自师陀最负盛名的小说集《果园城记》。该小说集创作于上海沦陷时期,作者以凄凉而温柔的抒情笔调,写了一小城市(果园城)的历 史及各种小人物的性格和命运,这个城市也成了当时中国社会停顿和倒退的缩影。 3.解文题 “说书”是一个曲艺名词。一般指只说不唱的曲艺,如宋的讲史、元的平话,以及现代的苏州评话、北方评书等。从广义上说,它还兼指某些有说有唱的曲艺,如弹词、蒙语说书等。“说书”是平民大众喜爱的一种传统的民间艺术, 而“说书人”就是以此为谋生手段的一类人。 4、整体感知,简要概括本文所写的主要内容。 【明确】:本文主要写了一个小城市的说书人潦倒一生、凄然死去的故事,饱 含了作者对其深深的感情。 活动二:品读感悟鉴赏切磋 (一)细味方见精彩,试从文中圈画出精彩的细节或令你的感动的语句,进行 品读赏析。思考文中的“说书人”是一个怎样的形象,作者从中表达出了怎样 的情感。 (可从环境、外貌、语言、动作、细节等描写角度考虑,小组自行选段,诵读 体会,探究交流。) 预设问题探究 1、说书人是一个人。(形象) 【明确】 (1)是一个以说书维持生计的人

《冬夜说书人》阅读练习及答案

(二)阅读下文,完成第19—23题(20分) 冬夜说书人 徐鲁 ①我怀念,小时候在故乡山村漫长的冬夜里,那些走村串巷的说书人带给我们的温暖、欢乐和梦想。那时,一进入腊月的门,所有的农活儿忙完了,村里的大人和小孩就开始盼望着,说书人快点来到。 ②“说书人来了!说书人来了!”小孩子们会飞奔着把这个好消息瞬间传遍全村。他们背着三弦琴、牛皮鼓,还有鼓板、鼓架和铺盖,用竹竿一人牵着一人排着队走来,正是我们盼望很久的说书人。排在最后面的那少年是“瞎子小光”,他是我童年时代的好朋友。这些说书人全是盲人。没有谁知道,他们什么时候学会说书的,又是怎样互相认识然后组合在一起,走村串巷给大家说书。 ③说书人一来,就在村头的孤身老人满大爷家住下了。满大爷的小屋里是那么温暖,因为炕洞里整个冬天都生着牛粪火。漫长的冬夜里,热热的土炕上,大人和小孩都喜欢挤在一起,听这些盲人说书。鼓板一响,说书开始了。鼓板声和笑声不断地飞出满大爷的小屋,整个小村都沉浸在快乐的气氛里。孩子们都咧着缺了门牙的嘴巴,开心大笑着。乡亲们一张张写满艰辛和沧桑的脸上,也露出了难得的陶醉的笑容,有时候听到后半夜了还不愿意离开。 ④小光和我一样大,当时也就十来岁。每次到来,他都穿得干干净净的,崭新的夹袄里露出了雪白的衣领,头发梳得整整齐齐。“小光,你也看不见,为啥要把自己打扮得这么干净整齐呢?”我问小光。他一边整理衣领,一边回答说:“我看不见,可乡亲们都看得见呀!”他整理衣领时,好像对着一面明亮的镜子。我慢慢观察到,每位说书人,都穿戴得那么干净整洁,每一颗扣子都扣得整整齐齐,每个人的衣领都洗得干干净净。 ⑤父亲告诉我,他们虽然看不见任何东西,但他们每一天都过得清清白白,他们是一些有尊严的人! ⑥那时候我最喜欢小光和他的师父说“大刀史更新”那一段。说这段时,小光给他的师父拉胡琴,过一会儿,小光又打起了鼓板。他的鼓板打得又急又狠,再怎么想打瞌睡的小孩,也提起了精神。 ⑦“小光,你教我学说书好不好?”我打心眼里羡慕小光,我也很想做一个说书人。“不行,你要上学念书的。”“那你教我打鼓板好不?”他笑着把我推到了那架小鼓面前。我一手捏着鼓棒,一手拿着鼓板,不由自主地闭上双眼,学着他的样子,像一个真正

(完整word版)徐鲁《冬夜说书人》阅读练习及答案

冬夜说书人 徐鲁 ①我怀念,小时候在故乡山村漫长的冬夜里,那些走村串巷的说书人带给我们的温暖、欢乐 和梦想。那时,一进入腊月的门,所有的农活儿忙完了,村里的大人和小孩就开始盼望着, 说书人快点来到。 ②“说书人来了!说书人来了!”小孩子们会飞奔着把这个好消息瞬间传遍全村。他们背着三 弦琴、牛皮鼓,还有鼓板、鼓架和铺盖,用竹竿一人牵着一人排着队走来,正是我们盼望很 久的说书人。排在最后面的那少年是“瞎子小光”,他是我童年时代的好朋友。这些说书人全 是盲人。没有谁知道,他们什么时候学会说书的,又是怎样互相认识然后组合在一起,走村 串巷给大家说书。 ③说书人一来,就在村头的孤身老人满大爷家住下了。满大爷的小屋里是那么温暖,因为炕 洞里整个冬天都生着牛粪火。漫长的冬夜里,热热的土炕上,大人和小孩都喜欢挤在一起, 听这些盲人说书。鼓板一响,说书开始了。鼓板声和笑声不断地飞出满大爷的小屋,整个小 村都沉浸在快乐的气氛里。孩子们都咧着缺了门牙的嘴巴,开心大笑着。乡亲们一张张写满 艰辛和沧桑的脸上,也露出了难得的陶醉的笑容,有时候听到后半夜了还不愿意离开。 ④小光和我一样大,当时也就十来岁。每次到来,他都穿得干干净净的,崭新的夹袄里露出 了雪白的衣领,头发梳得整整齐齐。“小光,你也看不见,为啥要把自己打扮得这么干净整齐呢?”我问小光。他一边整理衣领,一边回答说:“我看不见,可乡亲们都看得见呀!”他整理衣领时,好像对着一面明亮的镜子。我慢慢观察到,每位说书人,都穿戴得那么干净整洁, 每一颗扣子都扣得整整齐齐,每个人的衣领都洗得干干净净。 ⑤父亲告诉我,他们虽然看不见任何东西,但他们每一天都过得清清白白,他们是一些有尊 严的人! ⑥那时候我最喜欢小光和他的师父说“大刀史更新”那一段。说这段时,小光给他的师父拉胡琴,过一会儿,小光又打起了鼓板。他的鼓板打得又急又狠,再怎么想打瞌睡的小孩,也提 起了精神。 ⑦“小光,你教我学说书好不好?”我打心眼里羡慕小光,我也很想做一个说书人。“不行,你要上学念书的。”“那你教我打鼓板好不?”他笑着把我推到了那架小鼓面前。我一手捏着鼓棒,一手拿着鼓板,不由自主地闭上双眼,学着他的样子,像一个真正的小盲人那样煞有其事。 这时,在我的心目中,好像失明也是一种“本事”。我听见了自己敲出的响亮的鼓板声…… ⑧“小光,春天和秋天,你们在哪里呢?” ⑨“春天和秋天,我们也要各自回家干农活儿呢!”他们什么也看不见,还会干农活儿?那一 瞬间,我觉得,小光和他的师父们,真的是一些了不起的人! ⑩说书人住了半个多月后,又开始收拾铺盖,要离开这去邻村了。“小光,明年冬天一定再来哦!我们等着你!”我爬到村口的老枣树上大声喊道。大家依依不舍地把他们送过了小石桥。?他们是冬夜里的说书人,是给我的童年带来过温暖和梦想的人。直到今天,我还记着父亲 对我说过的话:他们虽然看不见任何东西,但是他们每一天都过得清清白白,他们是一些有 尊严的人! ?现在,说书这门手艺,在大部分乡村里都已经失传了吧?我们这代人也早已长大,不再是 小孩子了。我童年时的朋友“瞎子小光”,当然也早已长大了。 ?小光,你现在在哪里呢?你们还在冬夜的山村里给乡亲们说书吗?