实验十四配位化合物的组成和稳定常数的测定

实验十四 配位化合物的组成和稳定常数的测定

【目的要求】

1.学习等摩尔系列法测定配合物组成和稳定常数。

2.熟悉分光光度法的应用。

【基本原理】

磺基水杨酸与Fe 3+可以形成稳定的有色的配合物,控制溶液的pH 值不同,所形成的配合物组成和颜色均不相同。本实验将测定pH <2.5时所形成的红褐色磺基水杨酸合铁(Ⅲ)的组成和表观稳定常数'K 稳。

根据朗伯-比尔定律,溶液的吸光度与有色物质的浓度成正比,选择一定波长的单色光,采用等摩尔系列法进行测定,即在保持溶液中金属离子浓度c M

与配位体溶液浓度c L 之和不变(总物质的量不变)的条

件下,改变c M 与c L 的相对量,配制一系列溶液,测定

其吸光度。当溶液中配位体与金属离子物质的量之比与

配合物组成相一致时,配合物的浓度最大。由于金属离

子均无色,对光完全不吸收,所以配合物的浓度最大时,

其吸光度值A 也最大。以吸光度A 为纵坐标,配位体

摩尔分数X L 为横坐标绘图,配合物的组成n 就等于最大

吸收峰处金属离子与配位体摩尔分之比。 图3-14-1

n =X L

1-X L

X L 和(1-X L )分别为最大吸收峰处的配位体摩尔分数和金属离子摩尔分数。

将图中曲线两侧的直线部分延长并相交于B 点,可认为是金属离子M 与配体L 全部生成配合物ML n 时的吸光度,但由于ML n 有部分解离,而实际测得最大吸光度为D 处。因此,配合物的离解度为:

%1001

21?-=A A A α 若 ML n = M + n L

起始浓度 c 0 0

平衡浓度 c -c α c α nc α

配合物的表观稳定常数计算公式为:

1'1]][[][+-==n n n n n c n L M ML K α

α稳 c 为最大吸光度处ML n 的起始浓度,也是组成ML n 的金属离子的浓度,当n =1时,

2'1α

αc K -=

稳 【仪器和药品】

吸量管,容量瓶,722型(721型)分光光度计,0.01mol ·L -1HClO 4,0.001mol ·L -1磺基水杨酸,0.0100mol ·L -1Fe 3+。

【实验步骤】

1.配制0.001mol ·L -1Fe 3+溶液和0.001mol ·L -1磺基水杨酸溶液

准确吸取10.00ml0.0100mol ·L -1Fe 3+溶液于100ml 容器瓶中,用0.01mol ·L -1 HClO 4溶液稀释至刻度,摇匀备用。

同法由0.0100mol ·L -1磺基水杨酸溶液配制0.0010mol ·L -1磺基水杨酸溶液。

2.配制等摩尔系列溶液

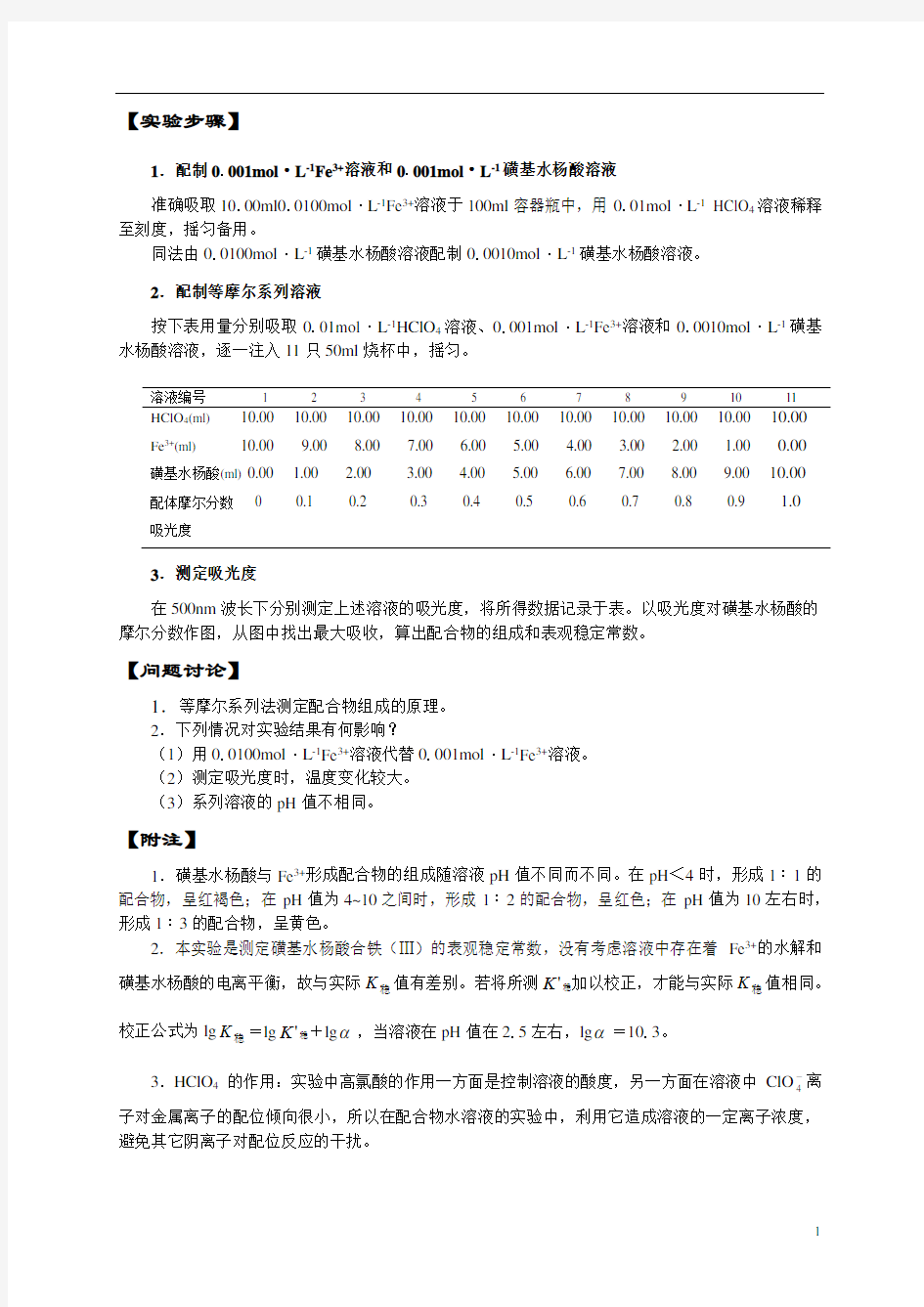

按下表用量分别吸取0.01mol ·L -1HClO 4溶液、0.001mol ·L -1Fe 3+溶液和0.0010mol ·L -1磺基水杨酸溶液,逐一注入11只50ml 烧杯中,摇匀。

溶液编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HClO 4(ml) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Fe 3+(ml) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 磺基水杨酸(ml) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 配体摩尔分数 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 吸光度

3.测定吸光度

在500nm 波长下分别测定上述溶液的吸光度,将所得数据记录于表。以吸光度对磺基水杨酸的摩尔分数作图,从图中找出最大吸收,算出配合物的组成和表观稳定常数。

【问题讨论】

1.等摩尔系列法测定配合物组成的原理。

2.下列情况对实验结果有何影响?

(1)用0.0100mol ·L -1Fe 3+溶液代替0.001mol ·L -1Fe 3+溶液。

(2)测定吸光度时,温度变化较大。

(3)系列溶液的pH 值不相同。

【附注】

1.磺基水杨酸与Fe 3+形成配合物的组成随溶液pH 值不同而不同。在pH <4时,形成1∶1的配合物,呈红褐色;在pH 值为4~10之间时,形成1∶2的配合物,呈红色;在pH 值为10左右时,形成1∶3的配合物,呈黄色。

2.本实验是测定磺基水杨酸合铁(Ⅲ)的表观稳定常数,没有考虑溶液中存在着Fe 3+的水解和磺基水杨酸的电离平衡,故与实际稳K 值有差别。若将所测'K 稳加以校正,才能与实际稳K 值相同。校正公式为lg 稳K =lg 'K 稳+lg α,当溶液在pH 值在2.5左右,lg α=10.3。

3.HClO 4 的作用:实验中高氯酸的作用一方面是控制溶液的酸度,另一方面在溶液中ClO -

4离子对金属离子的配位倾向很小,所以在配合物水溶液的实验中,利用它造成溶液的一定离子浓度,避免其它阴离子对配位反应的干扰。

光电效应和普朗克常量的测定-实验报告

光电效应和普朗克常量的测定 创建人:系统管理员总分:100 实验目的 了解光电效应的基本规律,学会用光电效应法测普朗克常量;测定并画出光电管的光电特性曲线。 实验仪器 水银灯、滤光片、遮光片、光电管、光电效应参数测试仪。 实验原理 光电效应: 当光照射在物体上时,光子的能量一部分以热的形式被物体吸收,另一部分则转换为物体中一些电子的能量,是部分电子逃逸出物体表面。这种现象称为光电效应。爱因斯坦曾凭借其对光电效应的研究获得诺贝尔奖。在光电效应现象中,光展示其粒子性。 光电效应装置: S 为真空光电管。内有电极板,A 、K 极板分别为阳极和阴极。G 为检流计(或灵敏电流表)。 无光照时,光电管内部断路,G中没有电流通过。U 为电压表,测量光电管端电压。 由于光电管相当于阻值很大的“电阻”,与其相比之下检流计的内阻基本忽略。故检流计采用

“内接法”。 用一波长较短(光子能量较大)的单色光束照射阴极板,会逸出光电子。在电源产生的加速电场作用下向 A 级定向移动,形成光电流。显然,如按照图中连接方式,U越大时,光电流I 势必越大。于是,我们可以作出光电管的伏安特性曲线,U=I 曲线关系大致如下图: 随着U 的增大,I 逐渐增加到饱和电流值IH。 另一方面,随着U 的反向增大,当增大到一个遏制电位差Ua时,I 恰好为零。此时电子的动能在到达 A 板时恰好耗尽。 光电子在从阴极逸出时具有初动能1mv2,当U=Ua时,此初动能恰好等于其克服电场力 2 所做的功。即:1mv2=e|U a | 根据爱因斯坦的假设,每粒光子有能量= hv。式中h 为普朗克常量,v为入射光波频率。 物体表面的电子吸收了这个能量后,一部分消耗在克服物体固有的逸出功 A 上,另一部分

传感器实验报告 (2)

传感器实验报告(二) 自动化1204班蔡华轩 U201113712 吴昊 U201214545 实验七: 一、实验目的:了解电容式传感器结构及其特点。 二、基本原理:利用平板电容C=εA/d 和其它结构的关系式通过相应的结 构和测量电路可以选择ε、A、d 中三个参数中,保持二个参数不变,而 只改变其中一个参数,则可以有测谷物干燥度(ε变)测微小位移(变d)和测量液位(变A)等多种电容传感器。 三、需用器件与单元:电容传感器、电容传感器实验模板、测微头、相敏 检波、滤波模板、数显单元、直流稳压源。 四、实验步骤: 1、按图6-4 安装示意图将电容传感器装于电容传感器实验模板上。 2、将电容传感器连线插入电容传感器实验模板,实验线路见图7-1。图 7-1 电容传感器位移实验接线图 3、将电容传感器实验模板的输出端V01 与数显表单元Vi 相接(插入主控 箱Vi 孔),Rw 调节到中间位置。 4、接入±15V 电源,旋动测微头推进电容传感器动极板位置,每间隔0.2mm 图(7-1) 五、思考题: 试设计利用ε的变化测谷物湿度的传感器原理及结构,并叙述一 下在此设计中应考虑哪些因素? 答:原理:通过湿度对介电常数的影响从而影响电容的大小通过电压表现出来,建立起电压变化与湿度的关系从而起到湿度传感器的作用;结构:与电容传感器的结构答大体相同不同之处在于电容面板的面积应适当增大使测量灵敏度更好;设计时应考虑的因素还应包括测量误差,温度对测量的影响等

六:实验数据处理 由excle处理后得图线可知:系统灵敏度S=58.179 非线性误差δf=21.053/353=6.1% 实验八直流激励时霍尔式传感器位移特性实验 一、实验目的:了解霍尔式传感器原理与应用。 二、基本原理:霍尔式传感器是一种磁敏传感器,基于霍尔效应原理工作。 它将被测量的磁场变化(或以磁场为媒体)转换成电动势输出。 根据霍尔效应,霍尔电势UH=KHIB,当霍尔元件处在梯度磁场中 运动时,它就可以进行位移测量。图8-1 霍尔效应原理 三、需用器件与单元:霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、直流源±4V、± 15V、测微头、数显单元。 四、实验步骤: 1、将霍尔传感器按图8-2 安装。霍尔传感器与实验模板的连接 按图8-3 进行。1、3 为电源±4V,2、4 为输出。图8-2 霍尔 传感器安装示意图 2、开启电源,调节测微头使霍尔片在磁钢中间位置再调节RW2 使数显表指示为零。

光电效应测普朗克常数-实验报告

综合、设计性实验报告 年级 ***** 学号********** 姓名 **** 时间********** 成绩 _________

一、实验题目 光电效应测普朗克常数 二、实验目的 1、通过实验深刻理解爱因斯坦的光电效应理论,了解光电效应的基本规律; 2、掌握用光电管进行光电效应研究的方法; 3、学习对光电管伏安特性曲线的处理方法,并用以测定普朗克常数。 三、仪器用具 ZKY—GD—3光电效应测试仪、汞灯及电源、滤色片(五个)、光阑(两个)、光电管、测试仪 四、实验原理 1、光电效应与爱因斯坦方程 用合适频率的光照射在某些金属表面上时,会有电子从金属表面逸出,这种现象叫做光电效应,从金属表面逸出的电子叫光电子。为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光量子”的概念,认为对于频率为的光波,每个光子的能量为 式中,为普朗克常数,它的公认值是 = 。 按照爱因斯坦的理论,光电效应的实质是当光子和电子相碰撞时,光子把全部能量传递给电子,电子所获得的能量,一部分用来克服金属表面对它的约束,其余的能量则成为该光电子逸出金属表面后的动能。爱因斯坦提出了著名的光电方程: (1)式中,为入射光的频率,为电子的质量,为光电子逸出金属表面的初速度,为被光线照射的金属材料的逸出功,为从金属逸出的光电子的最大初动能。 由(1)式可见,入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能必然也越大,所以即使阴极不加电压也会有光电子落入阳极而形成光电流,甚至阳极电位比阴极电位低时也会有光电子落到阳极,直至阳极电位低于某一数值时,所有光电子都不能到达阳极,光电流才为零。这个相对于阴极为负值的阳极电位被称为光电效应的截止电压。 显然,有 (2)代入(1)式,即有 (3)由上式可知,若光电子能量,则不能产生光电子。产生光电效应的最低频率是,通常称为光电效应的截止频率。不同材料有不同的逸出功,因而也不同。由于光的强弱决定于光量子的数量,所以光电流与入射光的强度成正比。又因为一

普朗克常数测量的实验

普朗克常数测量的实验 一、实验仪器 GD-4型智能光电效应(普朗克常数)实验仪(由光电检测装置和实验仪主机两部分组成) 光电检测装置包括:光电管暗箱GDX-1,高压汞灯箱GDX-2;高压汞灯电源GDX-3和实验基准平台GDX-4。 二、实验目的 1、通过实验深刻理解爱因斯坦的光电效应理论,了解光电效应的基本规律; 2、掌握用光电管进行光电效应研究的方法; 3、学习对光电管伏安特性曲线的处理方法,并用以测定普朗克常数。 三、实验原理 1、普朗克常数的测定 根据爱因斯坦的光电效应方程: P s E hv W =- (1) (其中:P E 是电子的动能,hv 是光子的能量,v 是光的频率,s W 是逸出功, h 是普朗克常量。) s W 是材料本身的属性,所以对于同一种材料s W 是一样的。当光子的能量s hv W <时不能产 生光电子,即存在一个产生光电效应的截止频率0v (0/s v W h =) 实验中:将A 和K 间加上反向电压KA U (A 接负极),它对光电子运动起减速作用.随着反向电压KA U 的增加,到达阳极的光电子的数目相应减少,光电流减小。当KA s U U =时,光电流降为零,此时光电子的初动能全部用于克服反向电场的作用。即 s P eU E = (2) 这时的反向电压叫截止电压。入射光频率不同时,截止电压也不同。将(2)式代入(1)式, 得 0s h U v v e =-() (3) (其中0/s v W h =)式中h e 、都是常量,对同一光电管0v 也是常量,实验中测量不同频率下的s U ,做出s U v -曲线。在(3)式得到满足的条件下,这是一条直线。 若电子电荷e ,由斜率h k e = 可以求出普朗克常数h 。由直线上的截距可以求出溢出功s W ,由直线在v 轴上的截距可以求出截止频率0v 。如图(2)所示。

介电常数测试仪的设计与制作实验报告

实验题目: 简易介电常数测试仪的设计与制作 实验目的: 了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法, 比较法和谐振法测固体电介质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。 实验原理: 介电体(又称电介质)最基本的物理性质是它的介电性,对介电性的研究不但在电介质材料的应用上具有重要意义,而且也是了解电介质的分子结构和激化机理的重要分析手段之一,探索高介电常数的电介质材料,对电子工业元器件的小型化有着重要的意义。介电常数(又称电容率)是反映材料特性的重要参量,电介质极化能力越强,其介电常数就越大。测量介电常数的方法很多,常用的有比较法,替代法,电桥法,谐振法,Q 表法,直流测量法和微波测量法等。各种方法各有特点和适用范围,因而要根据材料的性能,样品的形状和尺寸大小及所需测量的频率范围等选择适当的测量方法。 介质材料的介电常数一般采用相对介电常数r ε来表示,通常采用测量样品的电容量,经过计算求出r ε,它们满足如下关系: S Cd r 00εεεε== 式中ε为绝对介电常数,0ε为真空介电常数,m F /10 85.812 0-?=ε,S 为 样品的有效面积,d 为样品的厚度,C 为被测样品的电容量,通常取频率为kHz 1时的电容量C 。 一、替代法 替代法电路图如下所示,将待测电容X C (图中X R 是待测电容的介电损耗电

阻),限流电阻0R (取Ωk 1)、安培计与信号源组成一简单串联电路。合上开关1K ,调节信号源的频率和电压及限流电阻0R ,使安培计的读数在毫安范围恒定(并保持仪器最高的有效位数),记录读数X I 。将开关2K 打到B 点,让标准电容箱S C 和交流电阻箱S R 替代X C ,调节S C 和S R 值,使S I 接近X I 。多次变换开关2K 的位置(A , B 位),反复调节S C 和S R ,使X S I I =。假定X C 上的介电损耗电阻X R 与标准电容箱的介电损耗电阻S R 相接近(S X R R ≈),则有S X C C =。 二、比较法 比较法的电路图如下所示,假定S C 上的S R 与X R 接近(S X R R ≈),则测量X C 和S C 上的电压比 X S V V 即可求得X C : X S S X V V C C ?=(此时X V 可以不等于S V ) 三、谐振法

光电效应测普朗克常量实验报告

三、实验原理 1.光电效应 当一定频率的光照射到某些金属表面上时,可以使电子从金属表面逸出,这种现象称为光电效应。所产生的电子,称为光电子。光电效应是光的经典电磁理论所不能解释的。当金属中的电子吸收一个频率为v的光子时,便获得这光子的全部能量hv,如果这能量大于电子摆脱金属表面的约束所需要的脱出功W,电子就会从金属中逸出。按照能量守恒原理有: (1) 上式称为爱因斯坦方程,其中m和m 是光电子的质量和最大速度,是光电子逸出表面后所具有的最大动能。它说明光子能量hv小于W时,电子不能逸出金属表面,因而没有光电效应产生;产生光电效应的入射光最低频率v0=W/h,称为光电效应的极限频率(又称红限)。不同的金属材料有不同的脱出功,因而υ0也是不同的。由(1)式可见,入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能必然也越大,所以即使阴极不加电压也会有光电子落入阳极而形成光电流,甚至阳极电位比阴极电位低时也会有光电子落到阳极,直至阳极电位低于某一数值时,所有光电子都不能到达阳极,光电流才为零。这个相对于阴极为负值的阳极 电位被称为光电效应的截止电压。 显然,有 (2) 代入(1)式,即有 (3) 由上式可知,若光电子能量,则不能产生光电子。产生光电效应的最低频率是 ,通常称为光电效应的截止频率。不同材料有不同的逸出功,因而也不同。由于光 的强弱决定于光量子的数量,所以光电流与入射光的强度成正比。又因为一个电子只能吸收一个光子的能量,所以光电子获得的能量与光强无关,只与光子ν的频率成正比,,将(3)式改写为 (4) 上式表明,截止电压是入射光频率ν的线性函数,如图2,当入射光的频率时, 截止电压,没有光电子逸出。图中的直线的斜率是一个正的常数: (5)

介电常数的测量

《大学物理》实验报告 学院: 专业: 姓名: 学号: 实验题目:介电常数的测量 实验目的:1.掌握固体、液体电介质相对介电常数的测量原理及方法 2.学习减小系统误差的实验方法 3.学习用线性回归处理数据的方法。 实验原理:用两块平行放置的金属电极构成一个平行板电容器,其电容量为: D S C ε= D 为极板间距,S 为极板面积,ε即为介电常数。材料不同ε也不同。在真空中的介电常数为 0ε,m F /1085.8120-?=ε。 考察一种电介质的介电常数,通常是看相对介电常数,即与真空介电常数相比的比值r ε。 如能测出平行板电容器在真空里的电容量C 1及充满介质时的电容量C 2,则介质的相对介电常数即为 1 2 r C C ε= 然而C 1、C 2的值很小,此时电极的边界效应、测量用的引线等引起的分布电容已不可忽略,这些因素将会引起很大的误差,该误差属系统误差。本实验用电桥法和频率法分别测出固体和液体的相对介电常数,并消除实验中的系统误差。 1. 用电桥法测量固体电介质相对介电常数 将平行板电容器与数字式交流电桥相连接,测出空气中的电容C 1和放入固体电介质后的电容C 2。 1101C C C C 分边++= 222C C C C 分边串++= 其中C 0是电极间以空气为介质、样品的面积为S 而计算出的电容量: D S C 00ε= C 边为样品面积以外电极间的电容量和边界电容之和,C 分为测量引线及测量系统等引起的分

布电容之和,放入样品时,样品没有充满电极之间,样品面积比极板面积小,厚度也比极板的间距小,因此由样品面积内介质层和空气层组成串联电容而成C 串,根据电容串联公式有: (D-t) εt S εεt S εεt D S εt S ε εD-t S εC r r r r +=+-? =0 0000串 当两次测量中电极间距D 为一定值,系统状态保持不变,则有21C C 边边=、21C C 分分=。 得:012C C C C +-=串 最终得固体介质相对介电常数:t) (D C S εt C ε r --?= 串0串 该结果中不再包含分布电容和边缘电容,也就是说运用该实验方法消除了由分布电容和边缘效应引入的系统误差。 2. 线性回归法测真空介电常数0ε 上述测量装置在不考虑边界效应的情况下,系统的总电容为:分0 0C D S εC += 保持系统分布电容不变,改变电容器的极板间距D ,不同的D 值,对应测出两极板间充满空气时的电容量C 。与线性函数的标准式BX A Y +=对比可得:C Y =,分C A =, 00S B ε=,D 1 X = ,其中S 0为平行板电容极板面积。用最小二乘法进行线性回归,求得分布电容C 分和真空介电常数0ε(空εε≈0)。 3.用频率法测定液体电介质的相对介电常数 所用电极是两个容量不相等并组合在一起的空气电容,电极在空气中的电容量分别为C 01和C 02,通过一个开关与测试仪相连,可分别接入电路中。测试仪中的电感L 与电极电容和分布电容等构成LC 振荡回路。振荡频率为: LC 2π1 f =,或 22 2 241f k Lf C ==π 其中分C C C 0+=。测试仪中电感L 一定,即式中k 为常数,则频率仅随电容C 的变 化而变化。当电极在空气中时接入电容C 01,相应的振荡频率为f 01 ,得:2012 01f k C C =+分, 接入电容C 02,相应的振荡频率为f 02 ,得:202 2 02f k C C =+分

光电效应测量普朗克常量实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除光电效应测量普朗克常量实验报告 篇一:光电效应测普朗克常量实验报告 三、实验原理1.光电效应 当一定频率的光照射到某些金属表面上时,可以使电子从金属表面逸出,这种现象称为光电效应。所产生的电子,称为光电子。光电效应是光的经典电磁理论所不能解释的。当金属中的电子吸收一个频率为v的光子时,便获得这光子的全部能量hv,如果这能量大于电子摆脱金属表面的约束所需要的脱出功w,电子就会从金属中逸出。按照能量守恒原理有: (1) 上式称为爱因斯坦方程,其中m和?m是光电子的质量和最大速度,是光电子逸出表面 后所具有的最大动能。它说明光子能量hv小于w时,电子不能逸出金属表面,因而没有光电效应产生;产生光电效应的入射光最低频率v0=w/h,称为光电效应的极限频率(又称红限)。不同的金属材料有不同的脱出功,因而υ0也

是不同的。由(1)式可见,入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能必然也越大,所以即使阴极不加电压也会有光电子落入阳极而形成光电流,甚至阳极电位比阴极电位低时也会有光电子落到阳极,直至阳极电位低于某一数值时,所有光电子都不能到达阳极,光电流才为零。这个相对于阴极为负值的阳极电位 被称为光电效应的截止电压。 显然,有 代入(1)式,即有 (3) 由上式可知,若光电子能量 ,则不能产生光电子。产生光电效应的最低频率是 (2) ,通常称为光电效应的截止频率。不同材料有不同的逸出功,因而也不同。由于光的强弱决定于光量子的数量,所以光电流与入射光的强度成正比。又因为一个电子只能吸收一个光子的能量,所以光电子获得的能量与光强无关,只与光子ν的频率成正比,,将(3)式改写为 (4) 上式表明,截止电压 是入射光频率ν的线性函数,如图2,当入射光的频率 时,

大学物理实验 光电效应测量普朗克常量

实验题目:光电效应测普朗克常量 实验目的: 了解光电效应的基本规律。并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。 实验原理: 当光照在物体上时,光的能量仅部分地以热的形式被物体吸收,而另一部分 则转换为物体中某些电子的能量,使电子逸出物体表面,这种现象称为光电 效应,逸出的电子称为光电子。 光电效应实验原理如图1所示。 1. 光电流与入射光强度的关系 光电流随加速电位差U 的增加而增加,加速电位差增加到一定量值后, 光电流达到饱和值和值I H ,饱和电流与光强成正比,而与入射光的频率无关。 当U= U A -U K 变成负值时,光电流迅速减小。实验指出,有一个遏止电位差U a 存在,当电位差达到这个值时,光电流为零。 2. 光电子的初动能与入射频率之间的关系 光电子从阴极逸出时,具有初动能,在减速电压下,光电子逆着电场力方向由K 极向A 极运动。当U=U a 时,光电子不再能达到A 极,光电流为零。所以电子的初动能等于它克服电场力作用的功。即 a eU mv 2 2 1 (1) 每一光子的能量为hv ,光电子吸收了光子的能量hν之后,一部分消耗于克服电子的逸出功A,另一部分转换为电子动能。由能量守恒定律可知:A mv hv 2 2 1 (2) 由此可见,光电子的初动能与入射光频率ν呈线性关系,而与入射光的强度无关。 3. 光电效应有光电存在 实验指出,当光的频率0v v 时,不论用多强的光照射到物质都不会产生光电效应,根据式(2), h A v 0,ν0称为红限。 由式(1)和(2)可得:A U e hv 0,当用不同频率(ν1,ν2,ν3,…,νn )的单色光分 别做光源时,就有:A U e hv 11,A U e hv 22,…………,A U e hv n n ,

材料的介电常数和磁导率的测量

无机材料的介电常数及磁导率的测定 一、实验目的 1. 掌握无机材料介电常数及磁导率的测试原理及测试方法。 2. 学会使用Agilent4991A 射频阻抗分析仪的各种功能及操作方法。 3. 分析影响介电常数和磁导率的的因素。 二、实验原理 1.介电性能 介电材料(又称电介质)是一类具有电极化能力的功能材料,它是以正负电荷重心不重合的电极化方式来传递和储存电的作用。极化指在外加电场作用下,构成电介质材料的内部微观粒子,如原子,离子和分子这些微观粒子的正负电荷中心发生分离,并沿着外部电场的方向在一定的范围内做短距离移动,从而形成偶极子的过程。极化现象和频率密切相关,在特定的的频率范围主要有四种极化机制:电子极化 (electronic polarization ,1015Hz),离子极化 (ionic polarization ,1012~1013Hz),转向极化 (orientation polarization ,1011~1012Hz)和空间电荷极化 (space charge polarization ,103Hz)。这些极化的基本形式又分为位移极化和松弛极化,位移极化是弹性的,不需要消耗时间,也无能量消耗,如电子位移极化和离子位移极化。而松弛极化与质点的热运动密切相关,极化的建立需要消耗一定的时间,也通常伴随有能量的消耗,如电子松弛极化和离子松弛极化。 相对介电常数(ε),简称为介电常数,是表征电介质材料介电性能的最重要的基本参数,它反映了电介质材料在电场作用下的极化程度。ε的数值等于以该材料为介质所作的电容器的电容量与以真空为介质所作的同样形状的电容器的电容量之比值。表达式如下: A Cd C C ?==001εε (1) 式中C 为含有电介质材料的电容器的电容量;C 0为相同情况下真空电容器的电容量;A 为电极极板面积;d 为电极间距离;ε0为真空介电常数,等于8.85×10-12 F/m 。 另外一个表征材料的介电性能的重要参数是介电损耗,一般用损耗角的正切(tanδ)表示。它是指材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应

利用光电效应测普朗克常数实验步骤

1 利用光电效应测普朗克常数 注意事项 1.灯和机箱均要进行预热20分钟。 2.汞灯不宜频繁开关。 3.不要直接观看汞灯。 4.行测量时,各表头数值请在完全稳定后记录,如此可减小人为读数误差。 实验目的 1.了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解。2.测量普朗克常数。 实验原理 光电效应是指一定频率的光照射在金属表面上时,会有电子从金属表面溢出的现象。光电效应实验原理如右图所 示。图中A、K组成抽成真空的光电管,A为阳极,K为阴极。当一定频率ν的光射到金属材料做的阴极K上,就有光 电子逸出金属。若在A、K两端加上电压U AK后,光电子将由K定向地运动到A,在回路中就形成光电流I。改变外加电 压U AK,测量出光电流I的大小,即可得出光电管的伏安特性曲线。 光电流随着加速电位差U AK的增加而增加,加速电位差加到一定量值后,光电流达到饱和值I h,饱和电流与光强 成正比,而与入射光的频率无关。当U AK =U A -U K变成负值时,光电流迅速减小。实验指出,有一个截止电压U0存在, 当电压达到这个值时,光电流为零,截止电压U0同入射光的频率成正比,如右图所示。 由爱因斯坦光电效应方程:hν=mV2/2+A和eU0= mV2/2,可以得到hν=eU0+A,只要用实验的方法得到不同的频率对 应的截止电压,求出斜率,就可以算出普朗克常数 实验步骤 (一)测试前准备 1、将测试仪及汞灯电源接通,预热20分钟。把汞灯及光电管遮光盖盖上,将汞灯光输出口对准光电管光输入口,调整光电管与汞灯距离为30cm(实验中不能移动该位置)。 2、测试前调零:在未连接光电流输入与光电流输出的情况下,将“电流量程”选择开关打在10-13档,旋转“电流调零”旋钮,使电流指示为000。(注意:调零后“电流调零”旋钮不能再改变,只改变“电压调节”旋钮). ’.

3.静电实验研究 实验报告

静电实验研究实验报告 【实验目的】 1、掌握静电的特点分析静电演示实验成功的关键。 2、掌握静电学的主要实验的演示方法掌握韦氏起电机和范德格拉夫起电机的构 造及使用方法。 3、加深对静电现象及其原理的理解。 【实验器材】静电计 韦氏起电机、范德格拉夫起电机、验电器、验电羽、金属网、尖形布电器、平行板电容器、枕形导体、球形导体、起点盘及静电除尘装置、绝缘体等。 【仪器介绍】一、验电器 验电器是用来检验物质是否带电的仪器。验 电器的结构如图1所示 验电器的工作原理是当带电物质接触金属球 时就会有很少的带电粒子传到验电器上面金属箔 就会张开。验电器金属箔张开的角度和物质带电 量的大小成正比。 利用验电器判断物质所带电量正负的方法很简单先将一个物体与球接触再将另一个物体与 球接触张角变大表明两物体带同种电荷张角变小或张角先变小后变大表明两物体带异号电荷。 二、静电计 将验电器装上刻度盘与金属底座就构成了一个静电计静电计的示意图如右图 静电计可以测量

带点物质的电势。将带点物质连接到小球上显示的就是对于地面的电势。将两个物体分别接于金属球和底座测得的就是两物体的电势差。 三、 起电机 1、 韦氏起电机韦氏起电机是实验室常用的起电 机示意图如下 图 1 验电器示意图 图 2 静电计 图 3 韦氏起电机示意图

韦氏起电机是利用静电感应原理制作的它靠莱顿瓶积累电荷。当积累的电荷达到一定的数量两个金属球就会放电。 2、范德格拉夫起电机 图4 范德格拉夫起电机 范德格拉夫起电机是利用橡胶皮带将负电荷从内部不断的运送到电极上使电机所带的电荷越来越多电势也越来越高。理论上对地电位可以达到无穷大。 【实验内容】 实验一演示感应起电 1、摩擦起电 两种物质相互摩擦电子在力的作用下会从一个物体转移到另一个物体两个物体就会带异号电荷。 丝绸摩擦玻璃棒带正电。毛皮摩擦橡胶棒带负电。 带电玻璃棒接触验电器验电器有张角。带电橡胶棒接触验电器张角闭合。 可见两个带异号电荷。 2、感应起电 将带电物体靠近导体由于同性相斥异性相吸导体靠近带点物质的部分会带异号电荷远离的部分带同种电荷。 将带电玻璃棒靠近验电器验电器有张角可见感应起电。将一个接地的导线接触验电器验电器的张角闭合。将导线离开验电器玻璃棒也远离验电器验电器又有张角表明验电器带电。接地的导线使验电器上与玻璃棒同号的电荷传到地上验电器上就只有与玻璃棒异号的电荷。这时拿带电橡胶棒接触验电器验电器张角闭合。

光电效应测普朗克常量实验报告

光电效应测普朗克常量实验报告 以下是为大家整理的光电效应测普朗克常量实验报告的相关范文,本文关键词为光电效应,普朗克,常量,实验,报告,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在工作报告中查看更多范文。 篇一:光电效应测普朗克常量实验报告 广东第二师范学院学生实验报告 1 2 3 4 5 篇二:光电效应测普朗克常数-实验报告 普朗克常量的测定 【摘要】 本文介绍了大学物理实验中常用的光电效应测普朗克常量实验的基本原理及实验操作过程,验证了爱因斯坦光电效应方程并精确测

量了普朗克常量,通过对实验得出的数据仔细分析比较,探讨了误差现象及其产生的原因,根据实验过程中得到的体会和思索,提出了一些改进实验仪器和条件的设想。 【关键字】 爱因斯坦光电方程;光电流;普朗克常量 【引言】 在文艺复兴和工业革命后,物理学得到了迅猛的发展,在实际应用中也发挥了巨大的作用。此刻人们感觉物理学的大厦已经建成,剩下只是一些补充。直到19世纪末,物理学领域出现了四大危机:光电效应、固体比热、黑体辐射、原子光谱,其实验现象用经典物理学的理论难以解释,尤其对光电效应现象的解释与理论大相径庭。 光电效应最初是赫兹在1886年12月进行电磁波实验研究中偶然发现的,虽然是偶然发现,但他立即意识到它的重要性,因此在以后的几个月中他暂时放下了手头的研究,对这一现象进行了专门的研究。虽然赫兹没能给出光电效应以合理的解释,但赫兹的论文发表后,光电效应成了19世纪末物理学中一个非常活跃的研究课题。勒纳是赫兹的学生和助手,很早就对光电效应产生了兴趣。1920年他发表论文介绍了他的研究成果,勒纳得出,发射的电子数正比于入射光所带的能量,电子的速度和动能与发射的电子数目完全无关,而只与波长有关,波长减少动能增加,每种金属对应一特定频率,当入射光小于这一频率时,不发生光电效应。虽然勒纳对光电效应的规律认识很清楚,但其解释却是错误的。

大学物理实验-介电常数的测量

大学物理实验-介电常数的测量

介电常数的测定实验报告 数学系 周海明 PB05001015 2006-11-16 实验题目:介电常数的测定 实验目的:了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法,比较 法和谐振法测固体电介质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。 实验原理:介质材料的介电常数一般采用相对介电常数r ε来表示,通常采用测量样 品的电容量,经过计算求出r ε,它们满足如下关系:S Cd r 00εεεε== (1)。式中ε为绝对介电常数,0ε为真空介电常数,m F /10 85.812 0-?=ε,S 为样 品的有效面积,d 为样品的厚度,C 为被测样品的电容量,通常取频率为1kHz 时的电容量C 。 一、替代法 替代法参考电路如图1所示,将待测电容C x (图中R x 是待测电容的介电损耗电阻),限流电阻R 0(取1k Ω)、安培计与信号源组成一简单串联电路。合上开关K 1,调节信号源的频率和电压及限流电阻R 0,使安培计的读数在毫安范围恒定(并保持仪器最高的有效位数),记录读数I x 。将开关K 2打到B 点,让标准电容箱C s 和交流电阻箱R s 替代C x 调节C s 和R s 值,使I s 接近I x 。多次变换开关K 2的位置(A,B 位),反复调节C s 和R s ,使X S I I =。假定C x 上的介电损耗电阻R x 与标准电容箱的介电损耗电阻R s 相接近(s x R R ≈),则有

s x C C =。 另一种参考电路如图2所示,将标准电容箱C s 调到极小值,双刀双掷开关K 2扳到AA ’,测量C x 上的电压V x 值;再将K 2扳到BB ’,调节C s 让C s 上的电压V S 接近V x 。将开关K 2来回扳到AA ’和BB ’位,不断调节C s 和R s 值,使伏特计上的读数不变,即X S V V =,若s x R R ≈,则有 s x C C =。 二、比较法 当待测的电容量较小时,用替代法测量,标准可变电容箱的有效位数损失太大,可采用比较法。此时电路引入的参量少,测量精度与标准电容箱的精度密切相关,考虑到C s 和R s 均是十进制旋钮调节,故无法真正调到 X S V V =,所以用比较法只能部分修正电压差带来的误 差。比较法的参考电路如图3所示,假定C s 上的R x 与R s 接近(s x R R ≈),则测量C x 和C s 上的电压比V s /V x 即可求得C x :X S s x V V C C /?=。 三、谐振法 谐振法测量电容的原理图见图4,由已知电感L (取1H ),电阻R (取1k Ω)和待测电容C x 组成振荡电路,改变信号 源频率使RLC 回路谐振,伏特计上指示最大,则电容可由下式求出: L f C X 2241 π= (2)。式中f 为频率,L 为已知电感,C x 为待测电容。为减小 误差,这时可采用谐振替代法来解决。 谐振替代法参考电路如图5所示,将电感器的一端与待测电容C x 串联,调节频率f 使电路达到谐振,此时电容上的电压达到极大值,固定频率f 0,用标准电容箱C s 代替C x ,调节C s 使电路达到谐振,电容上的电压再次达到极大值,此时s x C C =。

光电效应测普朗克常数实验报告

综合、设计性实验报告 年级***** 学号********** 姓名**** 时间********** 成绩_________

一、 实验题目 光电效应测普朗克常数 二、 实验目的 1、通过实验深刻理解爱因斯坦的光电效应理论,了解光电效应的基本规律; 2、掌握用光电管进行光电效应研究的方法; 3、学习对光电管伏安特性曲线的处理方法,并用以测定普朗克常数。 三、仪器用具 ZKY —GD —3光电效应测试仪、汞灯及电源、滤色片(五个)、光阑(两个)、光电管、测试仪 四、 实验原理 1、光电效应与爱因斯坦方程 用合适频率的光照射在某些金属表面上时,会有电子从金属表面逸出,这种现象叫做光电效应,从金属表面逸出的电子叫光电子。为了解释光电效应现象,爱因斯坦提出了“光量子”的概念,认为对于频率为 的光波,每个光子的能量为 式中, 为普朗克常数,它的公认值是 = 。 按照爱因斯坦的理论,光电效应的实质是当光子和电子相碰撞时,光子把全部能量传递给电子,电子所获得的能量,一部分用来克服金属表面对它的约束,其余的能量则成为该光电子逸出金属表面后的动能。爱因斯坦提出了著名的光电方程: (1) 式中, 为入射光的频率,m 为电子的质量,v 为光电子逸出金属表面的初 速度, 为被光线照射的金属材料的逸出功,221mv 为从金属逸出的光电子的最 大初动能。 由(1)式可见,入射到金属表面的光频率越高,逸出的电子动能必然也越大,所以即使阴极不加电压也会有光电子落入阳极而形成光电流,甚至阳极电位比阴极电位低时也会有光电子落到阳极,直至阳极电位低于某一数值时,所有光电子

都不能到达阳极,光电流才为零。这个相对于阴极为负值的阳极电位0 U 被称为 光电效应的截止电压。 显然,有 (2) 代入(1)式,即有 (3) 由上式可知,若光电子能量W h <γ,则不能产生光电子。产生光电效应的最 低频率是h W = 0γ,通常称为光电效应的截止频率。不同材料有不同的逸出功, 因而 0γ也不同。由于光的强弱决定于光量子的数量,所以光电流与入射光的强 度成正比。又因为一个电子只能吸收一个光子的能量,所以光电子获得的能量与光强无关,只与光子γ的频率成正比,,将(3)式改写为 (4) 上式表明,截止电压 U 是入射光频率γ的线性函数,如图2,当入射光的频 率 0γγ=时,截止电压00=U ,没有光电子逸出。图中的直线的斜率 e h k = 是一 个正的常数: (5) 由此可见,只要用实验方法作出不同频率下的 γ -0U 曲线,并求出此曲线的 斜率,就可以通过式(5)求出普朗克常数h 。其中 是电子的电 量。

大学物理实验-介电常数的测量

介电常数的测定实验报告 数学系 周海明 PB05001015 2006-11-16 实验题目:介电常数的测定 实验目的:了解多种测量介电常数的方法及其特点和适用范围,掌握替代法,比 较法和谐振法测固体电介质介电常数的原理和方法,用自己设计与制作的介电常数测试仪,测量压电陶瓷的介电常数。 实验原理:介质材料的介电常数一般采用相对介电常数r ε来表示,通常采用测量 样品的电容量,经过计算求出r ε,它们满足如下关系:S Cd r 00εεεε== (1)。式中ε为绝对介电常数,0ε为真空介电常数, m F /1085.8120-?=ε,S 为样品的有效面积,d 为样品的厚度,C 为被测 样品的电容量,通常取频率为1kHz 时的电容量C 。 一、替代法 替代法参考电路如图1所示,将待测电容C x (图中R x 是待测电容的介电损耗电阻),限流电阻R 0(取1k Ω)、安培计与信号源组成一简单串联电路。合上开关K 1,调节信号源的频率和电压及限流电阻R 0,使安培计的读数在毫安范围恒定(并保持仪器最高的有效位数),记录读数I x 。将开关K 2打到B 点,让标准电容箱C s 和交流电阻箱R s 替代C x 调节C s 和R s 值,使I s 接近I x 。多次变换开关K 2的位置(A,B 位),反复调节C s 和R s ,使X S I I =。假定C x 上的介电损耗电阻R x 与标准电容箱的介电损耗电阻R s 相接近(s x R R ≈),则有s x C C =。

另一种参考电路如图2所示,将标准电容箱C s 调到极小值,双刀双掷开关K 2扳到AA ’,测量C x 上的电压V x 值;再将K 2扳到BB ’,调节C s 让C s 上的电压V S 接近V x 。将开关K 2来回扳到AA ’和BB ’位,不断调节C s 和R s 值,使伏特计上的读数不变,即X S V V =,若 s x R R ≈,则有s x C C =。 二、比较法 当待测的电容量较小时,用替代法测量,标准可变电容箱的有效位数损失太大,可采用比较法。此时电路引入的参量少,测量精度与标准电容箱的精度密切相关,考虑到C s 和R s 均是十进制旋钮调节,故无法真正调到X S V V =,所以用比较法只能部分修正电压差带来的误差。比较法的参考电路如图3所示,假定C s 上的R x 与R s 接近(s x R R ≈),则测量C x 和C s 上的电压比V s /V x 即可求得C x :X S s x V V C C /?=。 三、谐振法 谐振法测量电容的原理图见图4,由已知电感L (取 1H ),电阻R (取1k Ω)和待测电容C x 组成振荡电路,改变信号源频率使RLC 回路谐振,伏特计上指示最大,则电容可由下式求出:L f C X 2241 π= (2)。式中f 为频率,L 为已知电感,C x 为待测电容。为减小误差,这时可采用谐振替代法来解决。 谐振替代法参考电路如图5所示,将电感器的一端与待测电容C x 串联,调节频率f 使电路达到谐振,此时电容上的电压达到极大值,固定频率f 0,用标准电容箱C s 代替C x ,调节C s 使电路达到谐振,电容上的电压再次达到极大值,此时s x C C =。

光电效应法测普朗克常量 实验报告

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 实验题目:光电效应法测普朗克常量 实验目的:1.了解光电效应的基本规律; 2.用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。 实验原理:当光照在物体上时,光的能量仅部分地以热的形式被物体吸收,而另一部分则转换为物体中某些电子的能量,使电子逸出物体表面,这种现象称为光电效应,逸出的电子称为光电子。在光电效应中,光显示出它的粒子性质,所以这种现象对认识光的本性,具有极其重要的意义。 光电效应实验原理如图8.2.1-1所示。 1.光电流与入射光强度的关系 光电流随加速电位差U的增加而增加,加速电位差增加到一定量值后,光电流达到饱和值和值I H,饱和电流与光强成正比,而与入射光的频率无关。当U= U A-U K变成负值时,光电流迅速减小。实验指出,有一个遏止电位差U a存在,当电位差达到这个值时,光电流为零。 2.光电子的初动能与入射频率之间的关系 光电子从阴极逸出时,具有初动能,在减速电压下,光电子逆着电场力方向由K 极向A极运动。当U=U a时,光电子不再能达到A极,光电流为零。所以电子的初动

能等于它克服电场力作用的功。即 a eU mv =2 2 1 (1) 根据爱因斯坦关于光的本性的假设,光是一粒一粒运动着的粒子流,这些光粒子称为光子。每一光子的能量为hv =ε,其中h 为普朗克常量,ν为光波的频率。所以不同频率的光波对应光子的能量不同。光电子吸收了光子的能量h ν之后,一部分消耗于克服电子的逸出功A ,另一部分转换为电子动能。由能量守恒定律可知 A mv hv +=2 2 1 (2) 式(2)称为爱因斯坦光电效应方程。 由此可见,光电子的初动能与入射光频率ν呈线性关系,而与入射光的强度无关。 3. 光电效应有光电存在 实验指出,当光的频率0v v <时,不论用多强的光照射到物质都不会产生光电效应,根据式(2),h A v = 0,ν0称为红限。 爱因斯坦光电效应方程同时提供了测普朗克常量的一种方法:由式(1)和(2)可得:A U e hv +=0,当用不同频率(ν1,ν2,ν3,…,νn )的单色光分别做光源时,就有 A U e hv +=11 A U e hv +=22 ………… A U e hv n n += 任意联立其中两个方程就可得到 j i j i v v U U e h --= )( (3) 由此若测定了两个不同频率的单色光所对应的遏止电位差即可算出普朗克常量h ,也可由ν-U 直线的斜率求出h 。

介电常数实验报告

基础实验物理报告 学院专业: 实验名称 介电常数实验报告姓名班级 学号 一、实验原理 二、实验设备 三、实验内容 四、实验结果

一、实验原理 介电常数是电介质的一个材料特征参数。 用两块平行放置的金属电极构成一个平行板电容器,其电容量为: S C D D 为极板间距, S 为极板面积,ε即为介电常数。材料不同ε也不同。在真空中的介电常数为 0 ,08. 851012 F / m 。 考察一种电介质的介电常数,通常是看相对介电常数,即与真空介电常数相比的比值 r 。 如能测出平行板电容器在真空里的电容量C1及充满介质时的电容量C2,则介质的相对介电常数即为 ε r C 2 C 1 然而 C1、 C2的值很小,此时电极的边界效应、测量用的引线等引起的分布电容已不可 忽略,这些因素将会引起很大的误差,该误差属系统误差。本实验用电桥法和频率法分别测出固体和液体的相对介电常数,并消除实验中的系统误差。 1.用电桥法测量固体电介质相对介电常数 将平行板电容器与数字式交流电桥相连接,测出空气中的电容C1和放入固体电介质后的电容C2。 C 1 C 0 C 边1 C 分1 C 2 C 串C 边 2 C 分 2 其中 C0是电极间以空气为介质、样品的面积为S 而计算出的电容量: C 00 S D C 边为样品面积以外电极间的电容量和边界电容之和, C 分为测量引线及测量系统等引起的分 布电容之和,放入样品时,样品没有充满电极之间,样品面积比极板面积小,厚度也比极板的间距小,因此由样品面积内介质层和空气层组成串联电容而成C 串 ,根据电容串联公式有: ε0 Sεrε0S C 串D-t t εrε0 S ε0 Sεrε0S t εr(D-t) D t t

射频实验一实验报告

实验一 匹配网络的设计与仿真 一、实验目的 1. 掌握阻抗匹配、共轭匹配的原理 2. 掌握集总元件L 型阻抗抗匹配网络的匹配机理 3. 掌握并(串)联单支节调配器、λ/4阻抗变换器匹配机理 4. 了解ADS 软件的主要功能特点 5. 掌握Smith 原图的构成及在阻抗匹配中的应用 6. 了解微带线的基本结构 二、实验原理 信号源的输出功率取决于U s 、R s 和R L 。在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比k 。当R L =R s 时可获得最大输出功率,此时为阻抗匹配状态。无论负载电阻大于还是小于信号源内阻,都不可能使负载获得最大功率,且两个电阻值偏差越大,输出功率越小。 1.共轭匹配 2 2 2 ()s o L L s L U P I R R R R ==+2,s L s i s U R kR P R ==2(1) o i k P P k =+

时,源输出功率最大,称作共轭匹配。此时需在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络 ,将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭。 2.阻抗匹配 λ/4阻抗变换器 三、用T 型匹配网络设计阻抗匹配网络 要求:源阻抗(480-j 732) Ohm ,频率400MHz ,负载Z L =(20+j ×100) Ohm 1.原理图 2.采用T 型匹配网络匹配过程 * g Z =L Z ≠

3.匹配结果 4.相应的电路

5.仿真结果 四、设计微带单枝短截线匹配电路 要求:源阻抗(480-j732) Ohm,频率400MHz,负载Z L=(69+j×81) Ohm 微带线板材参数: 相对介电常数:2.65