五年级科学上册第三单元 地球表面及其变化

第三单元地球表面及其变化

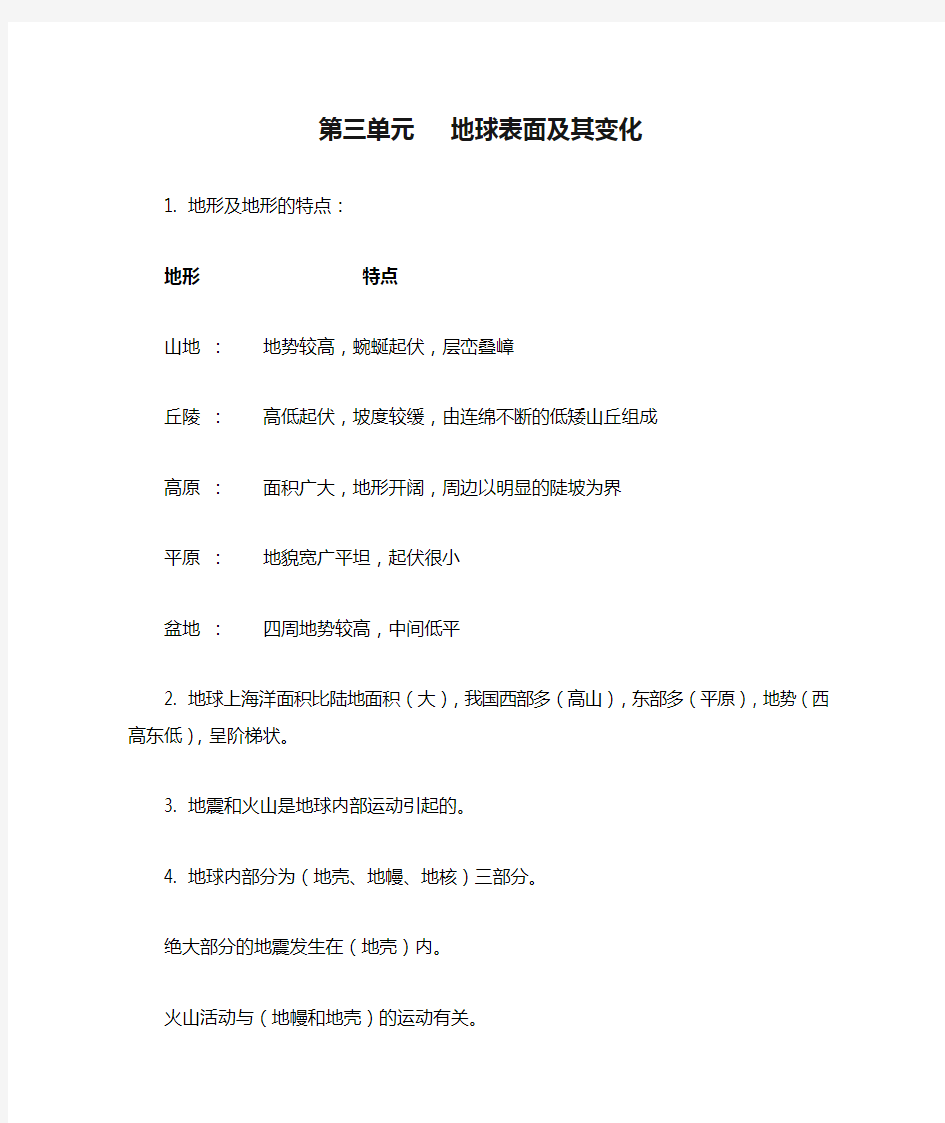

1. 地形及地形的特点:

地形特点

山地:地势较高,蜿蜒起伏,层峦叠嶂

丘陵:高低起伏,坡度较缓,由连绵不断的低矮山丘组成

高原:面积广大,地形开阔,周边以明显的陡坡为界

平原:地貌宽广平坦,起伏很小

盆地:四周地势较高,中间低平

2. 地球上海洋面积比陆地面积(大),我国西部多(高山),东部多(平原),地势(西高东低),呈阶梯状。

3. 地震和火山是地球内部运动引起的。

4. 地球内部分为(地壳、地幔、地核)三部分。

绝大部分的地震发生在(地壳)内。

火山活动与(地幔和地壳)的运动有关。

5.地球内部的运动使地表形态发生不断的变化,这种变化有时表现出来是很猛烈的,像(地震和火山)。有时是极其缓慢的变化,像喜马拉雅山年复一年的隆起,地球表面的很多变化都是在(流水、风、冰川、海浪、)气温、重力、动植物等自然力的作用下很(缓慢)的进行的,我们在短时间内难以察觉。

6.很多的高山是因为板块的挤压后隆起形成的,如喜马拉雅山,很多的峡谷是板块拉伸后形成的断裂谷,如东非大裂谷。

7. 岩石变化的原因有(冷和热的作用、流水的作用、植物的作用、动物的活动)等。

8. 由于受水、大气、气温或动植物的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。

9. 土壤分层实验中,最底层是沙砾(小石子),中间是(沙和粉沙),最上层是

颗粒最小的(黏土),浮在水面上的是一些(植物残体)。

10.土壤是(沙、小石子、黏土、腐殖质、矿物质、水和空气)等物质的混合物。

11.土壤是地球上最有价值的资源。

因为:在每立方米的土壤中,生活着几十亿个生物体。土壤为他们提供了食物和生存空间,也为人类提供了衣食住行的材料来源。

12.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是(侵蚀)。(雨点降落到地面)便是土地被(侵蚀)的开始。

13.影响土地被侵蚀程度的因素有(土地坡度的大小)、(有无植物覆盖)、(降雨量的大小)等。

13. 在坡度大的地方,河流流速快,土地会被(侵蚀),在坡度小的地方,河流

流速慢,会发生(沉积)。所以一般大江大河的下游和入海口往往是(平原)。

14. 自然界中每时每刻都有侵蚀和沉积的现象发生,侵蚀使得一些地面突起的地方(土壤流失),而(沉积)却填平了一些低注的地方,(侵蚀和沉积)形成了地球上不同的地形地貌。

15. 流水、风、冰川、波浪和重力等都会侵蚀土地

16. 房屋应该建在坡度比较平缓的地方,在坡度较大的地方应该植树和种草,减少雨水对土地的侵蚀。

教科版小学科学五年级上册科学3.2《地球内部运动引起的地形变化》教案(含作业设计)

地球内部运动引起的地形变化 【教材简析】 《地球表面及其运动单元》,从内容编排上分为四大部分: 第1课,大致地让学生了解认识地球表面的地形及整体概况。 第2课,概略地认识地球内部运动引起的地表形态变化。 第3~7课,探究风化、侵蚀和沉积等外力作用引起的地表变化。 第8课,综合运用本单元学到的知识解决实际问题。 地球上,地形地貌的形成和重塑有两个原因,一是地球内部的力量,另一个是地球外部的力量。内力是指由地球的内能所引起的地壳运动、岩浆活动等作用,外力是指地表受太阳能和重力而产生的各种作用,如风化、流水、冰川、海流、波浪、潮汐以及风力等的侵蚀、搬运和沉积作用等。地球上巨大的地貌形态及变化都主要是内力作用的结果。内力创造了地表形态的基本轮廓,即海陆的分异和大的地形起伏;外力则进行雕塑加工。内力作用造成高山盆地,使地面崎岖不平;外力作用则破坏高山、填平低地,使地面趋于平夷。 本节课的主要内容为“火山和地震”、“地球内部的运动”两部分,旨在通过火山和地震的事例,来认识地球内部的力量是如何改变地形地貌的。本课在最后部分涉及到“外部力量”的因素,起到承上启下的作用。 【学情分析】 火山和地震是学生非常感兴趣的话题,特别近年来地震频发,让学生对地震有了一定的认识。然而对于火山和地震是怎样形成的,是怎样改变地形地貌的,它们之间的关系又是怎样的,学生则缺乏认识。由于地球内部运动对于学生来说难以察觉,因此要根据学生的原有认知和思维特点,采用模拟实验与多媒体资料,让学生直观感受地球内部运动改变地形地貌。 【教学目标】 科学概念目标

1.知道火山、地震是由于地球内部的运动造成的,会引起地表地形迅速激烈的变化。 2.知道地球内部的运动会引起地壳运动,会形成山脉、高原、裂谷和海沟等地形,从而引起地球表面的地形变化。知道地球表面的变化有时是迅猛激烈的,有时是缓慢不易觉察的。 科学探究目标 通过板块运动的模拟实验,想象和理解地球内部运动对地表形态的影响;通过观看多媒体视频和模拟实验,经历大胆推测、寻找证据、尝试解释的过程,了解地球内部具有力量,会影响地壳运动,进而影响地表地形的变化。 科学态度目标 愿意跟同伴合作探究,敢于大胆推理、认真观察、收集证据、及时记录、开展交流研讨。 科学、技术、社会与环境目标 认识到地球内部运动对人类生产生活的积极和消极意义。 【教学重难点】 教学重点:地球内部的运动会引起地壳运动,从而引起地球表面的地形变化。教学难点:通过模拟实验认识地球内部运动引起地壳运动,从而改变地形地貌的事实。 【教学准备】 分组材料:有关火山和地震的资料(PPT5-8的内容)、模拟板块运动的材料(水、纸、吸管、毛巾、泡沫塑料、橡皮泥等)。 演示材料:火山和地震对地形地貌影响的图片或课件、反映地壳板块运动的动画。 【教学过程】 一、聚焦(预设1分钟) 1.导入:地球表面的地形地貌千姿百态,有山脉、高原、裂谷、海沟……,地球上的这些地形地貌是永远不变的吗? 2.聚焦:[PPT2出示]观察四川省北川县地震前后对比图,地形发生变化了吗?

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》测试题123

五年级科学上册第三单元测试卷班级:______ 姓名:__________ 学号:__________成绩:_______ 一、我会填:每空1分,共19分 1、地球的各种力量包括()和()都会改变地表的地形地貌。 2、地球的内部可以分成()、()、()三部分,绝大部分地震发生在()内。火山活动与()和()运动有关。 2、由于受()、()、气温或()的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。 3、土壤是()、()、()、()、()和()等物质的混合物。 5、土地坡度的大小、()、()都会影响土壤被侵蚀的程度。 二、判断。每题2分,共30分 1、地震和火山是地球内部运动引起的。() 2、地球内部运动使地表形态发生变化,这些变化表现出来都是很猛烈的。() 3、在地球的深部,越往下去,温度越高,压力越大。() 4、地球表面的地形在不断地变化。() 5、从地形图上我们知道,地球上陆地多,海洋少。() 6、山上的岩石布满了裂缝,是它受到风化作用的结果。() 7、雨水对土壤的侵蚀是从雨水在地面上流动时开始的。() 8、动物和植物的根能松动土壤,为空气和水营造空间() 9、微风的力量很小,对土地没有侵蚀作用。()

10、为了保护我们家园,应想办法尽可能地减少侵蚀。() 11、地球表面的变化有时是迅速激烈的,有时是缓慢的。() 12、河流会侵蚀河床和两岸,并带走泥土,在水流比较缓慢的地方,这些泥土又会沉积下来。() 13、河流上游一般是鹅卵石。() 14、冰川、风、海浪的侵蚀,形成各种各样的地形。() 15、为了保护我们的地球,我们应想办法减少对土地的侵蚀。() 三、选择。每题2分,共24分 1、从地形图上可以知道,我国地势特点为:() A、东高西低 B、西高东低 C、中间高,东西面低 2、地表便形成了许多溪流和沟壑是由于流水对土地有()作用, A、沉积 B、风化 C、侵蚀 3、沉积实验中,我发现() A、细沙和黏土先沉积 B、轻的颗粒先沉积 C、重的颗粒先沉积 4、会使土地被侵蚀越厉害的条件。() A、坡度大,有植物覆盖,降雨量小 B、坡度小,无植物覆盖,降雨量大 C、坡度大,无植物覆盖,降雨量大 5、我们已经知道地球的内部可以分成三部分,其中不属于的结构名称为() A、地壳 B、地幔 C、地心

粤教科版小学科学五年级上册《大地的震动》表格式教学设计

教学基本信息

课题 15、大地的震动 指导思想和理论依据 1、指导思想: 本课通过对地震成因的模拟实验, 地震的危害,地震的紧急避险方法等形成 地震的系统知识。学会与他人合作交流,能对自己感兴趣的,觉得有价值研究的 资料,如:地震的危害,地震的紧急避险方法等进行收集、分析、探究得出结论。 以此激发学生的探究兴趣, 提高学生的科学探究能力,培养学生的推理想象能力 和爱国主义精神。 2、理论依据: 引导学生学会自己获取知识, 使学生懂得凡事要通过自己的实验去发现其中 的奥秘。养成对待问题,对待新鲜事物都要通过发现,研究而得到验证的良好习 惯。让学生自己实验,充分调动学生的学习积极性,体现学生的主体意识,教师 只是一个参与者,指导者,评价者。让学生有思考探索和尝试的机会,让学生参 与知识发生发展及形成的全过程, 突出他们的创新能力与实践能力的培养。通过 有关地震原因、地震危害、地震的紧急避险方法等资料的搜集,学生已获得了较 多的信息和事实, 此时引导学生把在探究活动中所获得的感性认识,用自己的语 言表达出来,互相交流,互相启发,把感性认识上升到理性认识,从而得出科学 结论。 教学背景分析 1、 学习内容:本节课是科教(粤教科技)版《科学》教材五年级上册 年级 五年级上册

《变化着的地表》单元的第 15 课《大地的震动》中有关地震的知识,本课上承 研究大地的变迁, 下启对地球内部的运动——火山的喷发的探讨。本课通过对地 震产生原因,地震的危害,地震的紧急避险方法等形成地震的系统知识。结合震 惊世界的 5.12 四川汶川大地震,以此激发学生的探究兴趣,提高学生的科学探 究能力,扩大预防地震和自我保护的知识面。

地球表面及变化知识点

第三单元地球表面及其变化复习资料 1.地形指地球表面的形态。地球表面有河流、海洋、湖泊、高原等多种多样的地形地貌,地球表面是高低起伏、崎岖不平的。 2.陆地上的地形主要有高原、山地、盆地、湖泊、峡谷、平原、丘陵等。 3.峰峦高耸,地势崎岖的是山地;海拔不高,山顶浑圆的是丘陵;低平而宽广的是平原;海拔较高、地面开阔或有丘陵起伏的是高原;周围有山地、高原环绕,中间地势较低的是盆地;深度大于宽度,谷坡陡峻的是峡谷。 4.我国的西部多高山,东部多平原(地势西高东低)。地形图上,常常用不同的颜色表示不同海拔高度的地形,绿色往往表示的是平原,蓝色表示的是海洋或湖泊。 5.地震和火山是地球内部运动引起的。 6.地球从内到外可以分成地核、地幔、地壳三部分,绝大部分地震发生在地壳内。火山活动与地幔和地壳运动有关。 7.地球内部运动使地表形态发生不断的变化,这种变化有时表现出来是很猛烈的,如地震、火山;有时出表现为极其缓慢的变化,如喜马拉雅山的隆起。 8.许多科学家认为,组成地球外壳的岩石圈原来是一个整体,后来地球内部运动的力量使它分裂成现在的大陆板块。大陆板块相互碰撞、分离、平移,从而导致地表的巨大变化。 9.由于受水、大气、气温或动植物的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。 10.风化作用会改变地球上的地形地貌,但这种变化是在缓慢的过程中进行的。 11.外力的风化作用和生物的作用会使岩石最终变成土壤。 12.根据颗粒大小把土壤的微粒分:沙砾、沙、粉沙、黏土,统称为岩石的微粒。 13.土壤是沙、小石子、黏土、腐殖质、水和空气等物质的混合物。 14.腐殖质是动植物腐烂时产生的黑色物质,能使土壤变得肥沃,盐分是溶解在水中的矿物质,它们都是植物生长必需的营养元素。 15.生物的生存离不开土壤,土壤和人类的生产、生活有着密切的关系,它为我们提供了丰富的资源。有人说:土壤是地球上最有价值的资源。 16.把土壤放入水中,发现水中有气泡,说明土壤中含有空气;把土壤放在酒精灯上加热,土壤上有“白汽”冒出,说明土壤中含有水分;把沉积物的上层抹在手上,感觉很细腻,那是黏土。 17.雨水和径流(沿着地表流走的雨水叫径流)会把地表的泥土带走,使土地受到侵蚀。 18.影响侵蚀的因素:土地的坡度大小、土地上有无植物覆盖、降雨量的大小等。 19.水流动时能携带土壤微粒跟着一起运动,当水流静止下来时,携带的物质也会沉积下来。一般来说,重的颗粒先沉积,轻的颗粒后沉积。 20.自然界中每时每刻都有侵蚀和沉积的现象发生。侵蚀使得一些地面突起的地方土壤流失,而沉积却填平了一些低洼的地方,因此在大江大河的下游和入海口往往是平原。侵蚀和沉积形成了地球上不同的地形地貌。 21.在河流对土地的侵蚀和沉积过程中,上游河床往往布满了大石头,中游河床堆积了很多的鹅卵石,下游河床堆满细沙。 22.自然力如流水、风、冰川、海浪、重力等都会对土地产生侵蚀和沉积作用。 23.防止和减少灾害发生采取的措施:植树造林、兴修水利、修筑水坝、修梯田、封山育林、加强灾害预警预报…… 24、谈谈你对“土壤是地球上最有价值的资源。”的理解 答:在每立方米的土壤中,生活着几十亿个生物体。土壤为他们提供了食物和生存空间,也为人类提供了衣食住行的材料来源。而所有生活在土壤中的生物的残体和排泄物都能使土壤的腐殖质更丰富。动物和植物的根能松动土壤,为空气和水营造空间。

苏教版五年级科学上册知识点汇总

五年级科学上册知识点测试 1. 一天中太阳高度变化规律:早上太阳高度低,中午太阳高度高,傍晚太阳高度低。 2. 一天中太阳方向的变化规律:早上太阳在东方,中午太阳在头顶(偏南),傍晚太阳在西方。 3. 一天中影子方向变化规律:早上影子在西方,中午影子在脚下(偏北),傍晚影子在东方。 4. 太阳中或日晷是根据太阳的运动和投影的变化之间的规律制作的,用来计算时间。 5. 手掌日晷的玩法:上午用左手,下午用右手。上午左手食指代表早上6点,下午右手食指代表傍晚6点。 6. 地球自转方向:自西向东;月亮公转方向:自西向东;地球公转方向:自西向东 7. 地球上位于东面的国家比位于西面的国家,较早看到日岀,较早看到日落。是因为地球是自西向东自转的。亚洲比我国早看到日 岀和日落的国家是日本,韩国等。美国与我国时间相差12小时,当我国是白天的时候美国是晚上。 8. 地球绕地轴自转一圈是一天,导致了昼夜交替;地球绕太阳公转一圈是一年,导致了四季变换;月亮绕地球公转一圈是农历一个月,导致 了月相的变化。 9. 托勒密提岀了“地心说”,认为地球是宇宙的中心。哥白尼提岀了“日心说”,认为地球围绕太阳转动,他也是第一个提岀地球自转的科 学家。 10. 月相变化规律是:从新月开始,先变成蛾眉月,再变成上弦月,然后是凸月,到月中的时候就形成了满月,接下来依次是残月,下弦月, 蛾眉月。 11. 新月在初一,这一天在天上看不到月亮。 12. 能发光的物体叫做光源,月亮不是光源。 13. 光在空气和水中是沿直线传播的。 14. 光的反射:当光线照射到镜子、幕墙、月亮的表面后会返回来,这种现象叫做光的反射。 15. 越光滑的表面反射效果越好,镜子是最好的反光物体。 16. 小孔成像是由我国古代的墨子发现的,小孔成像所成的物体影像,方向是左右相反,上下颠倒。它的原理是光沿直线传播。 17. 镜子分为平面镜和曲面镜,曲面镜包括凸面镜和凹面镜。它们都不是透明的。凸面镜的表面是突岀的,凹面镜的表面是凹陷的。凸面镜最 主要用在倒车镜上,所成的像是正立的。凹面镜常见于哈哈镜或勺子背面,所成的像是上下颠倒的。 18. 光的折射:看到水面处的铅笔发生了弯折,说明光线从一种透明物体进入另一种透明物体是,传播方向会在交界面上发生弯折,这种现象 叫做光的折射。 19. 透镜分为凸透镜和凹透镜,他们是透明的。 20. 中间厚边缘薄的镜片叫做凸透镜,有放大作用,可以聚光,主要用于放大镜、远视眼镜和老花镜。 21. 中间薄边缘厚的镜片叫做凹透镜,有缩小作用,可以散光,主要用于近视眼镜。 22. 雨过天晴后形成的彩虹,是由于空气中的小水滴使阳光发生了色散,从而形成了彩虹。 23. 白光是由色光组成的,白光透过三棱镜会被分解成七种颜色的光,分另U是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。 24. 牛顿最早发现了阳光是有七色光组成的。 25. 简单电路由电源,用电器,导线和开关组成。开关的作用是决定是否让电流通过。 26. 连接灯泡的导线两端分别接在电池的正极和负极上,形成电流的通路,灯泡才会亮。 27. 容易导电的物体叫做导体,例如钢尺,铁钉等。大地和人体都是导体。 28. 不容易导电的物体叫做绝缘体,例如塑料,橡胶等。

五年级上册第三单元《地球表面及其变化》测试题

教科版五上第三单元《地球表面及其变化》测试题 一、填空(每空1分共30分) 1. 在中国地形图上,西部多(高山),东部多(平原)。 2.地球(海洋)多,(陆地)少。 3. 地震和火山都是(地球内部运动)引起的,其中地震多发生在 (地壳内),火山活动与(地幔)和(地壳)运动有关。 4.由于受(水)、(大气)、(气温)、(动植物)的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。 5.土壤中的颗粒从大到小依次是( 沙砾)、( 沙)、(粉沙)、(黏土)、,它们统称为岩石的(微粒)。 6. 土壤是沙、小石子、黏土、腐殖质等物质的混合物。 7(雨点降落到地面)是土壤被侵蚀的开始。 8.雨水降落地面带走了一部分(土壤微粒)就是(侵蚀)。 9(流水)、(风)、(冰川)、(海浪)等都对土地有侵蚀和沉积作用。 二、判断(每空2分,共20分) 1.高原无平地,平原无起伏。(×) 2.大陆板块很稳定,不会移动。(×) 3.地球内部运动引起的地表变化都是很猛烈的。(×) 4.植物的根系也可以碎裂岩石。(√) 5.动植物完全依赖土壤生存,却不曾为土地做过什么。(×)

6.黄土高原的千沟万壑是沉积的结果。(×) 7.侵蚀和沉积是流水特有的搬运土地的现象。(×) 8.在多暴雨的山区,山脚下是不适合修建房屋的。(√) 9.土壤在水中是按颗粒大小分层沉积的。(√) 10.土壤源于岩石,岩石的颗粒就是土壤。(×) 三、选择(每空3分共15分) 1.地形图上以深浅不同的(B. )代表海洋。 A.绿色 B.蓝色 C.黄色 2.每年喜马拉雅山的抬升是(.C ) A.猛烈的 B. 不存在的 C.缓慢的 3.土壤颗粒中肉眼看不清的是(B. ) A.沙 B. 黏土 C. 粉沙 4.在一条大河的中游堆积了很多的(.C ) A.大石头 B.细沙 C.鹅卵石 5.黄土高原与华北平原的关系是( B. ) A.同在中国 B.黄河携带的黄土沉积到华北平原 C.长江携 带的黄土沉积形成华北平原 四、简答(每小题6分共18分) 1.有人说土壤是地球上最有价值的资源,谈一谈你的看法。 土壤为动植物提供了食物和生存空间,也为人类提供了衣、食、住、行的来源。 2.你认为哪些因素会影响土地被侵蚀的程度?

苏教版五年级上册科学复习资料完整版汇总

第一单元《白天和黑夜》 1、一天中,太阳位置的变化规律是(自东向西)。太阳高度的变化规律是(低—高—低)。 2、一天中,阳光下物体影子变化的规律是:(自西向东),影子的长短变化规律是(长—短—长)。 3、影子的方向和太阳的方向(相反)。 4、一天中气温变化的规律是(低—高—低)。 5(日晷)也叫(太阳钟),是测量时间的工具,是根据太阳和影子的关系制成的。 6、日晷有(赤道日晷)和(地平日晷)两种。 7、使用手掌日晷时要注意:面向(正南方),(掌心)向上,平端(横放)在胸前;上午用(左手),下午用(右手)。 8、(地球自转)是产生昼夜交替现象的原因。 9、地球自转的方向是(自西向东),地球自转一周的时间大约是(24小时)。 10、古希腊天文学家(托勒密)提出(“地心说”),他认为(地球)是宇宙的中心,日月星辰都是围绕地球旋转,这样就形成了白天和黑夜。 11、波兰天文学家(哥白尼)提出(“日心说”),他认为不是太阳在运动,而是地球绕着太阳在旋转,昼夜的变化是(地球自转)的结果。 12、2008年北京奥运会的开幕式定在晚上8点,那么,美国应该在(上午),德国应该在(中午),澳大利亚应该在(晚上)收看实况直播。 13、我们看到的月光是月球反射(太阳)的光。 14、月相变化的规律是(新月—蛾眉月—上弦月—凸月—满月—残月—下弦月—蛾眉月)。 15、月球自转的方向是(自西向东),月球自转一周的时间大约是(农历的一个月)。 16(昼夜的交替变化)会对动植物产生影响。动植物、人体都有自己的(生物钟)。 第二单元《光与色彩》 1、发光的物体叫做(光源)。光源分为(自然光源)和(人造光源)。 2、光在同一种物质中,是沿(直线)行进的。 3、2000多年前,中国古代的学者(墨子)发现:光从窗户上的小孔射进来,会在对面的墙上形成外面景物的(倒像),这种现象被称为(小孔成像)。 4、小孔成像的原理是(光沿直线传播)。小孔成的像不仅(上下颠倒),而且(左右颠倒)。 5、当光线照射到(镜子)、(幕墙)、(月亮)的表面后会(返回来),这种现象叫(反射);(潜望镜)就是利用了光的反射的原理。 6、越(光滑)的表面,反射效果越好。(镜子)是最好的反光物体。 7、镜子中的影像与实际物体是(左右相反)的。 8、(凸面镜)中的影像是(正立)的,(凹面镜)中的影像是(上下颠倒)的。 9、(光线)从一种透明物体进入另一种透明物体时,(传播方向)会在(交界面)上发生(弯折),这种现象叫(光的折射)。

第二单元《地球和地表的变化》单元教学计划

第二单元《地球和地表的变化》教学计划 一、学情分析: 地层、化石、卵石这些名词是学生日常生活中比较容易接触到的,学生对此也非常感兴趣。对于地球及地层运动的知识,如:火山、地震、风化现象等,作为探究的主题让小学生用科学探究的方法去分析、去研究,不仅可以使他们获得有关的知识,意识到地层变化与人类生活关系的密切性,还可以让学生经历科学探究的过程和方法,体验到探究的乐趣。本单元遵循儿童的心理和认知发展规律,依据《科学课程标准》中知道主要的能源矿产、金属矿产及其提炼物的名称;了解地球表面是不断变化的,了解火山喷发和地震现象;认识各种自然力量对地表的改变作用;了解人类活动对地表的影响等相关内容编写。 二、单元课时内容 本单元由《火山》、《地震》、《各种各样的矿物》、《地表的变化》、《作一块卵石》5课组成。 三、单元课时之间的联系: 在本单元之前,学生对地球的概貌已有了初步的了解,从知识和能力上为本单元的学习打下了一定的基础。本单元在学生原有的基础上,引导学生从地球内部的构造、火山和地震现象、卵石的形成、地球上各种各样的矿物以及地表变化等有关地球与地表变化的内容进行探究活动。学习本单元,可以为学生进一步探究地球外部及内部变化打下良好的基础。 本单元课与课之间有着紧密的联系。学习《火山和地震》一课,目的是让学生利用知识的迁移,认识火山和地震现象是如何发生的;《各种各样的矿物》主要是让学生了解地球上的能源矿产和金属矿产,认识他们与人类的关系;通过《做一块卵石》,让学生初步认识各种自然力量对地表的改变作用;《地表的变化》让学生认识地球的表面是不断变化的,各种自然力量和人类的活动都会对地表的改变发生作用,意识到保护陆地物质对人类可持续发展的重要性。 四、单元教学目标: 科学探究: 1.知道探究不同的问题要使用不同的探究方法。 2.能用简单器材做简单实验。

第三单元《地球表面及其变化》复习资料

第三单元《地球表面及其变化》复习资料 基础知识 1.常见的地形主要有:(高原)(山地)(盆地)(丘陵)(平原)等。我们家乡的地形以(盆地)为主。 2.地球上(海洋)多,(陆地)少。中国的西部多(高山),东部多(平原)。地形图上,用不同的(颜色)表示不同的地形;蓝色表示的是(海洋或湖泊)。 3.地球的从内到外可以分成(地核)(地幔)(地壳)三部分,绝大部分地震发生在(地壳)内;火山活动与(地幔)和(地壳)运动有关;地球深部越往下温度越(高),压力越(大)。 4.喜马拉雅山脉是两个大陆板块(碰撞)形成的,东非大裂谷是两大板块(分离)形成的。5.由于受(水)(大气)(气温)或(动植物)的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。6.在研究岩石受冷热作用的实验中,需要的材料有(酒精灯、小石块、火柴、一杯冷水、镊子)。 7.风化作用会改变地球上的地形地貌,但这种变化是在缓慢的过程中进行的。风化作用和生物的作用会是岩石最终变成(土壤)。 8.土壤是(小石子)(沙)(黏土)(腐殖质)(水)和(空气)等物质的(混。合物)(腐殖质)和(盐分)是植物生长必需的营养元素。(腐殖质)是动植物腐烂时产生的黑色物质,能使土壤变得肥沃。 9.根据颗粒大小可以把土壤的微粒分类,最大的是(沙砾),其次是(沙),接着是(粉砂),最小的土壤微粒是(黏土),这些统称为(土壤微粒)。 10.雨点降落时的力可以打散并溅起土壤的微粒,雨水在地面流动时,携走了这。些微粒,一部分土壤便被带走了,这就是(侵蚀)(雨点降落到地面)便是土壤被侵蚀的开始。11.影响侵蚀的因素有(土地坡度大小)(植物覆盖程度)(降雨量大小)等。 12.河流的上游流速(快),所以河床布满了(大石块);下游的流速变(慢),所以河床堆满(细沙);河床中堆积鹅卵石的往往是河流的(中)游。 13.自然界中每时每刻都有(侵蚀)和(沉积)的现象发生。(侵蚀)使得一些地面突起的地方土壤流失,而(沉积)却填平了一些低洼的地方,因此在大。江大河的下游和入海口往往是(平原)(侵蚀)和(沉积)形成了地球上不同的地形地貌。 14.除了流水,还有其他自然力如(流水)(风)(冰川)(海浪)等都会对土地产生侵蚀和沉积作用。(植树造林)(兴修水利) 15.为防止和减少灾害发生,我们该采取哪些措施:(修筑水坝)(修梯田)(封山育林)。16.在土地坡度(大)的地方,河流流速(快),土地容易被(侵蚀);在土地坡度(小)的地方,河流流速(慢),容易发生(沉积)。(居住安全)(交通便利)(土地肥沃)

2015全球变化与地球系统科学考试答案

2015全球变化与地球系统科学考试答案旧金山1906年发生了几级地震?1.0 分 A、 7.3级 B、 8.3级 C、 8.5级 D、 9级 正确答案:B 我的答案:B 2什么导致了雪球迅速融化?1.0 分 A、 板块运动 B、 地震 C、 太阳黑子 D、 温室气候 正确答案:D 我的答案:D 3地震预报三要素不包括哪个要素?1.0 分 A、 时间 B、 地点 C、 震级 D、 震源 正确答案:D 我的答案:D 4地质时代兽类大概多长时间就会灭亡一个种群?1.0 分 A、 1100年 B、 1000年 C、 900年 D、 800年 正确答案:D 我的答案:D 5液化一吨煤,需要从地下抽取多少吨水?1.0 分 A、

B、 6吨 C、 6.5吨 D、 7吨 正确答案:C 我的答案:C 6地震预报的三要素不包括1.0 分 A、 时间 B、 地点 C、 震级 D、 成因 正确答案:D 我的答案:D 7月球上的水来源于1.0 分 A、 木星 B、 水星 C、 金星 D、 彗星 正确答案:D 我的答案:D 8西方发达国家城市大气污染的三个阶段不包括哪个阶段?1.0 分A、 粉尘污染时代 B、 胺化合物污染时代 C、 二氧化硫、硫酸盐污染时代 D、 大气符合污染时代 正确答案:B 我的答案:B 9更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。是谁的诗句?1.0 分A、 陈毅 B、 苏东坡 C、

D、 毛泽东 正确答案:D 我的答案:D 10证明印度大幅度北漂的是1.0 分 A、 海岸线形态 B、 生物分区 C、 古地磁 D、 古气候 正确答案:C 我的答案:C 11青藏高原的总体地势是1.0 分 A、 东北高,西南低 B、 西北高,东南低 C、 西南高,东北低 D、 东南高西北低 正确答案:B 我的答案:B 12青藏高原隆起的原因是1.0 分 A、 构造隆起 B、 热隆起 C、 构造隆起和热隆起 D、 以上都有 正确答案:C 我的答案:C 13月壤中的什么资源是人类最感兴趣的?1.0 分A、 氧化铝 B、 铁矿 C、 钛矿 D、 氦3 正确答案:D 我的答案:D

地球和地表的变化五年级科学上册地球和地表的变化基础训练答案

1、地球内部有什么 ★我想研究的问题 2、我们怎么知道地球内部的情况? 3、地球内部的结构特点。 4、地球内部的运动对我们的生活有什么影响? ★观察实验 ●地球内部有什么? 我的猜想:有石油、煤、矿产、岩石、水等 我的交流:地球内部能开采出煤、石油、矿产等;泉水和井水说明地球内部有地下水;火山喷发说明地球内部有岩浆、火山灰等…… 我的发现:地球内部有丰富的资源。 ●认识地球内部的结构特点。 我的交流:地球内部划分为地壳、地幔、地核三部分。地壳由岩石组成,地幔、地核由很多成分组成。 我的发现:地球的结构好像鸡蛋一样,蛋壳相当于地壳,蛋白相当于地幔,蛋黄相当于地核。 2 火山 ★我想研究的问题 2、火山给人们带来的好处和害处。

★观察实验 ●对火山的了解。 我的交流:火山喷发时炙热的岩浆从火山口流出,浓烟冲向高空,火山灰、石块等落下。 我的发现:火山喷发会给人类带来灾难。 ●火山的成因。 我的猜想:地球内部的岩浆流出来了就是火山的爆发。 我的方案:1、在铁盒子里放土豆泥,做成山的形状,并在土豆泥中间挖个小洞。 2、往洞里倒入番茄酱,用薄薄的一层土豆泥封住洞口。 3、把铁盒子放到三脚架上,用酒精灯加热,观察现象。 我的记录:番茄酱受热后沿洞口四周外溢。 我的发现:地球内部的岩浆沿着地壳的裂缝喷出地表,就是火山喷发。 ★我的收获1、填一填 (1)红色热水自下而上迅速蔓延开来。 (2)岩浆地壳番茄酱从土豆泥的裂缝中流出来地壳内部压力大,温度高,导致岩浆运动剧烈。 (3)温度压力。

2、生活中的科学。 利:火山喷发会在地下形成铁、金刚石等矿藏;火山附近会有丰富的地热资源;火山灰使土地肥沃。 弊:火山喷发会烧毁森林、房屋,覆盖田野,污染空气。 拓展与应用 我国火山主要分布在台湾省、昆仑山区、黑龙江省、长白山和云南腾冲等地。 3 地震 ★我想研究的问题 2、地震来了,我们怎么办? 3、地震与人类生活的关系。 4、地震发生前会出现什么预兆? ★观察实验 ●对地震的了解。 我的交流:地震发生时大地、建筑物剧烈晃动,甚至倒塌,造成严重的生命和财产损失。火山喷发会引起地震,过度采矿而造成的地表塌陷也会引起局部地震的发生。 我的发现:地球上绝大部分地震是由岩层断裂造成的。 ●地震的成因。 我的猜想:岩层的断裂引发了地震。

高中地理 第三章《地球的演化和地表形态的变化》素材 新人教版选修1

第三章地球的演化和地表形态的变化 相关素材 地球是太阳系八大行星之一,从诞生之日起,已历46亿年。按离太阳由近及远的次序是第三颗,位于水星和金星之后;在八大行星中大小排行是第四。在英语里,地球是惟一一个不是从希腊及罗马神话中得到的名字。英语的地球Earth一词来自于古英语及日耳曼语。这里当然有许多其他语言的命名。在罗马神话中,地球女神叫Tellus——肥沃的土地(希腊语:G aia,大地母亲)。地球目前是人类所知道的惟一一个存在已知生命体的星球。 地球数据 年龄:44~46 亿年。 公转周期:约365.2422天 回归年长度: 366.2422 天。 公转轨道:呈梨形。7月初为远日点,1月初为近日点。 自转周期:恒星日为23小时56分04秒。太阳日为24小时。 自转方向:自西向东。 卫星(天然)——1颗(月球) 大气主要成份——氮(78%)、氧(21%)和二氧化碳( 0.037%)水蒸气(0.03%)稀有气体(0.933%) 地壳主要成份——氧(47%)、硅(28%)和铝(8%)。 表面大气压——1013.250毫帕,或760毫米高汞柱。 赤道半径 = 6378.140 公里 极半径 = 6356.755 公里 平均半径 = 6371.004 公里 赤道周长 = 40075.13 公里 体积=10832亿立方公里。 质量=5.9742×10^21 吨。 平均密度=5.518 g/cm^3

地球 表面积=5.11亿平方公里。 海洋面积=3.617453亿平方公里。(占总表面积的70.8%) 陆地面积=1.49亿平方公里(占总表面积的29.2%) 纬度1°长度 = 111.133-0.559cos2φ 公里 (纬度φ处) 经度1°长度= 111.413cosφ-0.094cos3φ 公里 大气中的声速(0度) V = 331.36 米/秒 大气中的声速(常温) V = 340米/秒 地球表面磁场强度~5×10-5 特斯拉 北磁极:76°N, 101°W; 南磁极:66°S, 140°E 地球表面重力加速度(φ = 45°) : g = 9.8061 米/秒2 地球表面脱离速度= 11.2 公里/秒 光行差常数(J2000) k = 20.49552" 黄赤交角(J2000) ε = 23°26'21".448 黄径总岁差(J2000) P = 5029”.0966 (每世纪) 岁差周期= 25800 年 平均轨道速度= 29.79 公里/秒

小学五年级上学期科学知识点

小学五年级上学期科学知识点 第一单元植物身体的奥秘 构成种子植物的六大主要器官是根、茎、叶、花、果实、种子。 第1课: 1、一株植物所有根的总和,就是一个根系。 2、植物的根系通常有两类:直根系和须根系。 3、直根系的特点是有一条较长的主根和许多短而细的侧根,如大豆、白菜、榕树等。 4、须根系的特点是没有明显的主根,而是长着许多长度差不多的像胡须一样的根,像玉米、水稻、甘蔗等。 5、植物生长所需要的水,主要是依靠根系从土壤里吸收的。根系分布得越深、越广,其吸收水分的能力就越强。 6、根深扎土壤是有固定植株的作用。 7、根毛的作用:可以增加植物与土壤接触的面积,吸收更多的水分和矿物质,向茎和叶子输送,供给植物生长所需。 8、植物的根有什么作用? (1)可以固定植物,让高大的植物稳定地站在地面上; (2)可以吸收并输送水分和矿物质,供给植物生长。 9、比较不同环境里植物的根。 草原上的植物的根密密麻麻联成一个网状,既可以固定泥土,也可以使自己牢牢地固定在地面上。 沙漠中由于傻子松散又缺水,所以植物的根系都十分发达,有的尽可能往下伸展,有的尽可能向周围扩大,既可以较好地固定自己,又有利于自己充分吸收水分。 第2课: 1、植物茎的主要功能是运输水分。此外,还有支持植物体的作用。 2、茎分匍匐茎、直立茎、缠绕茎、攀缘茎。 3、为什么树怕剥皮? 叶子能制造养分,这些养分是通过树皮向下运输到根部的。如果把树皮都剥了,这条运输养分的通道就会中断,根部得不到营养就会“饿死”,而茎、叶因为得不到水分而不能生长,甚至死亡。 4、植物的生长发育过程,许多时候都会在茎上得到体现。 第3课: 1、植物的叶子,其大小、形状各不相同,排列也各有特点。 2、叶子有互不遮蔽的规律,是为了尽可能吸收更多的阳光。 3、植物为什么需要阳光呢? 植物的叶片是制造淀粉的“加工厂”,太阳光是这座“加工厂”的能量来源。植物通过根吸收土壤里的水分,通过茎把水分输送到叶片里。叶片借助太阳光的能量,利用水分和空气中的二氧化碳,制造出淀粉,并释放氧气。 4、绿色植物的叶片在阳光的照射下,会吸入二氧化碳,制造淀粉,并释放氧气。 5、植物对人类以其他生物的生存有什么意义? 植物对人类和整个生物界都具有非常重要的意义:(1)制造有机物;(2转化并储存太阳能;(3)使大气中的氧和二氧化碳的含量相对稳定。(4)对生物的进化具有重要的作用。所以自然界不能没有植物。

教科版五年级科学上册第三单元《地球表面及其变化》教案设计doc

第三单元教材分析 一、单元教学的意义 本单元的容属于小学科学课程标准中的“地球与宇宙”中“地表的变化”的畴。“地球表面”主要指地球表面的形态,简称地形,又称为地貌。地球表面的形态是复杂多样的, 也是在不断变化的。变化的原因有地球部的运动,以及流水、风等外力的因素,也包含我们人类的生产生活对地表的改变。 地球是人类的家园,我们一切生活、生产资料取自地球表面的岩石、矿物、土壤,以及各种各样的生物。地表地形的变化和人类的生存、发展密切相关,而人类不当的活动又会加剧因地表变化带来的各种自然灾害。砍伐森林、过度放牧,加剧了土地沙化、洪水泛滥;大量使用化石燃料,造成全球变暖,导致冰川融化、海平面上升,不仅造成了地表地形的局部改变,而且气候异常,疾病和自然灾害频频发生。 通过本单元的教学希望能引起学生对地表地形变化有更多的关注,使学生对人类与地球的关系有更多的认识。 科学概念 ·地球表面由山脉、高原、平原等多种多样的地形地貌组成,地表的地形是在不断地变化着的。地球部的运动和外力作用是形成和重塑地球表面多种地形的主要原因。 ·外力作用对地表的影响表现为风化、侵蚀、沉积等。风化、侵蚀使地表凸起的地方逐渐被削掉,而沉积使低洼的地方逐渐被填平。 ·风化作用和生物的作用会使岩石最终变成土壤。土壤包含岩石风化而成的大小不同颗粒(小石子、沙、黏土)以及腐殖质、水和空气等。土壤和人类的生产、生活以及生物的生存有着密切的关系。 ·力和外力在改变地表地形的过程中,有时会对人类造成自然灾害,人类不恰当的活动又会加剧自然灾害的影响。 过程与方法 ·通过阅读资料,模拟实验等方法了解地球部的运动以及流水、风、海浪、冰川等外力如何引起地形变化。 ·对控制变量的对比实验有较好的把握,能设计模拟实验,探究降水量的大小、土地坡度的大小、有无植物覆盖等会影响土壤被侵蚀的程度。 ·用文字、图画、符号记录实验结果,用口头和书面语言描述实验中的现象,并对自然现象和实验结果做出自己的解释。 情感、态度、价值观 ·培养对土壤的感情。认识到土壤对生命,对人类生产生活的重要意义,认识到保护耕地不被破坏的重要性。 ·风化、侵蚀、沉积、火山、地震等自然现象带给人类的不仅仅是灾害,也有有利于人类的一面。 ·关注地表变化给人类带来的影响,以及如何防因人类活动而加剧的自然灾害。二、活动分析和建议 (一)本单元教学容及结构 “地球表面及其变化”从容编排上分为四大部分。第1课为第一部分,大致地让学生了解认识地球表面的地形及整体概况。第2课为第二部分,概略地认识地球部运动引起的地表形态变化。第3~7课重点探究外力作用引起的变化,包括风化作用、侵蚀作用和沉积作用。第8课是最后一部分,是综合运用本单元学到的知识解决实际问题。(二)本单元的教学重点

青岛版五年级科学上册第一单元《地球和地表的变化》检测题及答案

五年级科学(上册)第一单元练习题 一、探究填空(18分) 1、从地面到地球中心约6300千米。地壳越深,其温度越高,压力越大。 2、科学家利用地震波、磁力等提供的信息,对地球内部进行探知。 3、卵石的现状都近似圆形,表明光滑。 4、煤、石油和天然气属于能源矿产;铁、铜属于金属矿产;石英、石膏属于非金属矿产。 5、岩石是由矿物组成的。聚集在一起具有开采价值的矿物,称为矿产。 6、青藏高原是世界上最高的高原,号称世界屋脊。科学家在这个地方发现一些远古时代的海洋化石。 7、地震波能够向四面八方传播,有的可以一直传到地心。 二、探究选择(16分) [ 1、地震危害很大,但人们目前还不能准确预测地震的发生,这说明③。 ①自然规律是无法掌握的 ②人的认识能力是有限的,不可能准确预测地震 ③地震预报是十分复杂的世界性科学难题 2、到目前为止,对地球内部的了解主要通过②。 ①岩石分析方法②地震波研究③电波测试 3、我国在2008年5月12日发生的地震是①。 ①汶川大地震②唐山大地震③台湾大地震 4、下列属于地质作用的对地表改变的是①。 ①岩浆活动②毁林活动③开山修路 : 5、地核温度约为②。 ①2000℃②4700℃③3400℃ 6、地震发生前,可能出现的异常现象是②。

①日食或月食②地下水位突然改变③太阳黑子突然爆发 7、地球内部可以分为上层,中间一层是②。 ①地壳②地幔③地核 8、下列对地表形态的影响有利的活动是③。 ①乱砍乱伐②毁林开荒③植树造林 三、探究判断(16分) 1、地壳各处的厚度是一样的。(×) … 2、地球的表面不是一成不变的。(√) 3、雨水对岩石没有破坏。(×) 4、煤、石油都是可以再生的能源。(×) 5、地球内部压力很大,是一种过热状态的特殊的固体物质。(√) 6、地球的结构如同鸡蛋。(√) 7、火山的喷发对人类既有有利的一面又有不利的一面。(√) 8、我们要研究,开发新能源,才能适应将来社会的需要。(√) 四、名词简答(6分) 1、地下的岩层在压力的作用下会发生变形。当受到的力大到不能承受时,岩层就会发生突然的、快速的断裂。岩层断裂所产生的地震波传到地表,就会引起地震。 2、位于地壳表面或接近地面的岩石受到温度、水、植被等因素的影响,会发生破碎或成分变化,逐渐崩解、分离为大小不等的岩屑或土层,岩石的这种变化称为风化。 : 五、填表(9分) 六、回忆实验,回答问题(20分) 1、回忆温度对岩石影响的实验,回答下列问题: ①、观察到的现象:岩石表面出现裂缝,有的一块块掉碎屑。 ②、出现此现象的原因:岩石受到的温度有高有低,这种变化会使岩石发生破碎或成分变化,逐渐崩解、分离为大小不等的岩屑或土层。

教科版五年级科学上册第三单元《地球表面及其变化》测试题 (4)

教科版五年级科学上册第三单元《地球表面及其变化》测试题 一、填空 1、地球的内部可以分成()、()、()三部分,绝大部分地震发生在()内。火山活动与()和()运动有关。 2、由于受()、()、()或()的作用,岩石破碎,这种现象叫风化。 3、土壤是()、()、()、()、()和()等物质的混合物。 4、土壤的成分中,()和()是植物生长必需的营养元素。()是动植物腐烂时产生的黑色物质。 二、判断 1、地震和火山是地球内部运动引起的。() 2、地球内部运动使地表形态发生变化,这些变化表现出来都是很猛烈的。() 3、在地球的深部,越往下去,温度越高,压力越大。() 4、地球表面的地形在不断地变化。() 5、从地形图上我们知道,地球上陆地多,海洋少。() 6、山上的岩石布满了裂缝,是它受到风化作用的结果。() 7、雨水对土壤的侵蚀是从雨水在地面上流动时开始的。() 8、动物和植物的根能松动土壤,为空气和水营造空间() 9、微风的力量很小,对土地没有侵蚀作用。() 10、为了保护我们家园,应想办法尽可能地减少侵蚀。()三、选择 1、从地形图上可以知道,我国()多高山,()多平原。 A、东部 B、西部 2、由于流水对土地有()作用,地表便形成了许多溪流和沟壑。 A、风化 B、沉积 C、侵蚀

3、许多科学家认为,大陆板块之间的()会形成断裂谷。 A、碰撞 B、相互拉张 4、岩石受到风化作用和生物的作用最终会变成() A、土壤 B、腐殖质 5、在做沉积实验时,我发现() A、重的颗粒先沉积 B、轻的颗粒先沉积 6、(),就会使土地被侵蚀越厉害。 A、坡度大,有植物覆盖,降雨量小 B、坡度小,无植物覆盖,降雨量大 C、坡度大,无植物覆盖,降雨量大 四、实验探究 1、你是怎样验证“温度对岩石有破坏作用”这个猜想的?请你简单地写出实验过程和实验结果。 2、你是怎样通过实验知道土壤中有空气的?请简单地写出实验方法和实验现象。 五、回答问题 1、请你用简单的图示表示岩石风化过程。 2、请你制定一份土地的坡度对侵蚀的影响的实验方案,注意写明相同条件和不同条件。

五年级科学上期复习题

五年级科学上期复习题 一、填空。 1、李四光是中国地质事业的奠基者。 2、地球的“脸”是指地球的外貌,简称地貌。 3、物体的形状变化越大,产生的弹力就越大。 4、物体表面粗糙,摩擦力大;物体表面光滑,摩擦力小。 5、细胞是组成生物体的基本单位。胎儿在妈妈的子宫中慢慢长大。子宫里有一根脐带,它把妈妈身体中的营养和氧气输送给小宝宝。 6、研究发现,物体一般都有遇热膨胀,遇冷收缩的性质。 7、1光年就是光在真空中一年时间走过的距离。1光年大约是9.5万亿千米。 8、太阳是50亿年前由星际云瓦解后的一团小星际云塌缩而成的,它的寿命约为100亿年。 9、火星是太阳系八大行星之一,按照离太阳由近到远的顺序排列为第四。火星表面呈红色,火星上也有山脉、盆地、环形山、峡谷、火山等火星大气十分稀薄,昼夜温差较大。火星的内部结构与地球一样有地壳、地幔和地核。 10、秋夜的星座,最好辨认的是东北的仙后座。它是由5颗明亮的星组成,形状像字母“W”。 11、地球公转与地球自转的方向一致,即自西向东。公转的周期为1年。自转一周的时间大约是24小时。地球公转导致地球上昼夜长短的变化和四季的变化。地球自转的周期为1天,地球自转,使得地球上有了昼夜的交替出现。 12、科学研究法相,生物钟紊乱的时候,人会生病、衰老甚至死亡。因此,科学地认识生物钟,并顺应生物钟,对维护和增进身心健康是有帮助的。 13、地球包括地壳、地幔和地核三层。大多数地震是由地幔的活动造成的。 14、我国古代科学家张衡发明了候风地动仪。 15、蹦床,拉力器等物体受到外力时,要发生形状的变化,同时会产生一种抵抗形变的力,这种力叫做弹力。 16、当外力消失后,它们还会恢复到原来的形状,物体的这种性质叫做弹性。 17、一个物体在另一个物体表面滑动时,受到的阻碍滑动的力叫做摩擦力。 18、太阳系的八大行星由近到远的顺序是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。其中木星的卫星数量最多,有62颗。地球有一颗卫星,就是月球。 19、超音速飞机与空气摩擦产生的大量热量,竟能使机身拉长20多厘米。 20、晚上观察星空时要有大人陪伴。21、食物中热能的单位是“千卡”。1千卡=4.2千焦。 22、空气、塑料瓶、醋遇冷后体积都会变小。 23、埃菲尔铁塔位于法国巴黎的著名建筑,它全部都由钢铁构成,高320米。 24、影响房间内气温的因素有:房子朝哪个方向;建房子用的材料;房子外面的温度;空调和暖气安装在什么地方。 25、热总是从高温的物体传向低温的物体,而不是从低温的物体传向高温的物体。 26、物体的三种传热方式是:传导、对流和辐射。 27、采用特殊材料制成的服装,具有轻便、隔热的性能,适合消防人员灭火、炼钢工人高温作业和科学家考察火山时穿用。 28、通常将人的成长阶段划分为:婴儿、幼儿、童年、少年、青年和成年。 29、繁殖是生物的共同特征。有些动物是胎生的,如哺乳类动物;有些动物是卵生的,如昆虫类、鸟类、两栖类、爬行类等。蝴蝶的一生要经历:卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。 30、地球是目前所知道的唯一有生命存在的星球,大量的植物、动物等构成了一个生机勃勃的世界。 31、温度、大气、水等因素引起的风化作用,不停地将巨大、坚硬的岩石分解成碎块。 32、人类的活动正越来越多地影响着地球的外貌。要注意的是,我们必须遵循自然规律办