《高考自然地理专题》word版

“自然地理专题”学习指导

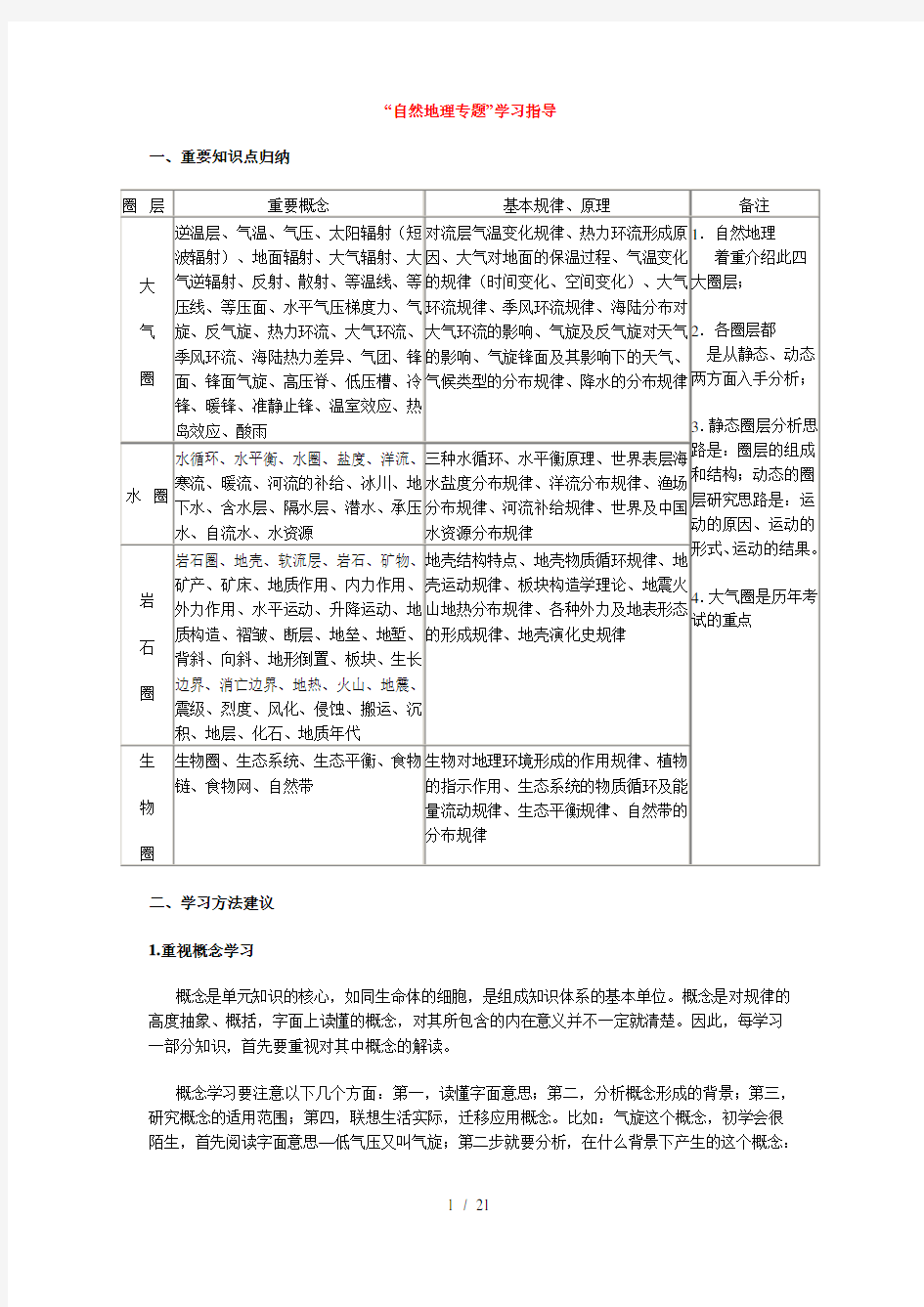

一、重要知识点归纳

二、学习方法建议

1.重视概念学习

概念是单元知识的核心,如同生命体的细胞,是组成知识体系的基本单位。概念是对规律的高度抽象、概括,字面上读懂的概念,对其所包含的内在意义并不一定就清楚。因此,每学习一部分知识,首先要重视对其中概念的解读。

概念学习要注意以下几个方面:第一,读懂字面意思;第二,分析概念形成的背景;第三,研究概念的适用范围;第四,联想生活实际,迁移应用概念。比如:气旋这个概念,初学会很陌生,首先阅读字面意思—低气压又叫气旋;第二步就要分析,在什么背景下产生的这个概念:

等压线闭合的低气压区,水平方向空气旋转运动(怎样的旋转方向要通过分析水平气压梯度力、地转偏向力获得),垂直方向空气上升,这样的立体空气旋涡,很象江河中的旋涡,就人为的定义为气旋;第三步明确它的适用范围:闭合等压线形成的低气压区的空气运动,是局部空气的运动形式,是既有水平、又有垂直方向上的旋转的立体空气柱;最后将此概念与实际结合,联想这种空气涡旋可能出现的地区,出现的强弱,引起的特殊天气:寒潮、伏旱、台风、龙卷风等。经过这样的理解,这个概念就彻底吃透并牢牢记住了。有的同学,学习概念,常因为感到枯燥而想走些学习的捷径,采用的方法是,机械的将字面的定义死背下来,考试时套用。这样的学习是很不可靠的,比如,死背下来“低气压又叫气旋”,容易造成很多的误解,诸如将低气压与气旋混为一谈、不理解气旋是局部的空气运动、不理解气旋是立体的空气运动,不理解空气旋转方向的原因等,这样在应用概念时,很难准确。

再提醒同学们一点是:对一个概念的理解,不仅要从理论上理解,更要重视概念的实际意义,把概念应用到实际中并帮助解决实际问题是学习概念的最终归宿。这要求同学们平时应注意积累尽可能丰富的生活经验,自己已有的生活经验常常可以帮助你有效的理解新概念。这样,概念可以学活,学以致用。

2.重视对基本原理、基本规律的本质分析

如同学习概念一样,对基本规律和原理的学习也是切忌死记硬背。由于基本规律、

原理的实际应用价值更大,对其的本质分析,要注重使用范围、形成原因以及原理的多角度应用等方面。比如:盐度分布规律,面对马鞍型的分布规律曲线,学习时,不能只局限在记住结论,而是要对曲线的每一个转折点进行分析,挖掘原因,迁移应用。这样才可以把死的规律活用。

3.重视知识结构的建立

任何知识都不可能是孤立存在的,对知识的记忆理解,最重要的是找到知识间的联系,建立知识结构是最好的梳理知识的方法。知识结构的形成实际就是知识系统的,建立系统的知识结构,知识应用的迁移力最强,记忆的效率也最高。知识结构建立方式很多,经常用到的如建立知识间的因果系统联系、进行知识对比等。比如下面的例子:

把海陆位置对我国大气环流的影响,建立起特殊天气信息网络,解决问题:

1.填写下列数码所代表的气压和气团名称:

①②③④⑤

2.填写下列数码所代表的特殊天气或自然灾害名称:

⑥⑦⑧⑨

3.海陆位置影响大气环流,形成特殊天气或自然灾害,说明事物之间存在着联系。

【参考答案】

1.①阿留申②赤道③北太平洋④极地大陆⑤热带海洋

2.⑥寒潮⑦暴雨⑧台风⑨水旱

以上问题,就是把海陆分布打破了气压带及大陆东部的风带的带状分布这种自然界的规律及其引起的一系列的天气现象之间的因果关系,用系统的结构表达出来,便于我们理解知识间的相互关系,并使对现实问题的解读更加容易。

再如:列表进行相关知识的对比归纳

常见大气污染物如下表所示:

大气污染物的增加,对人类生存环境带来的危害主要表现为:“温室效应”、酸雨、臭氧层空洞。此三方面危害,也成为目前危害最大的全球性环境问题。具体解释如下:

大气中的污染物质二氧化碳、甲烷、氮氧化物等能吸收来自太阳的短波紫外线辐射,同时吸收地球发出的长波红外线辐射。由于空气中这些污染物质含量的增多,会使地球表面的入射能量与逸散能量之间的平衡遇到破坏,导致地球表面温度上升,引起全球“温室效应”,城市空气的污染,又会形成“热岛效应”,引起温度带和降水带的移动,对农作物产生一定的影响。

大气中的酸性污染物质,如二氧化硫、二氧化碳、硫化氢、氮氧化物等。在降水过程中溶入雨水,使其成酸雨。酸雨不仅危害水生动、植物,而且还会使土壤酸化,损坏森林,腐蚀建筑结构、工业装备、动力和通讯电缆等设备,还间接危害人类的健康。目前,我国酸雨危害面积已占国土面积的40%。

含溴和氯的人造化学污染物(如氟里昂)及一氧化碳、氮氧化物的排放,能强烈地破坏臭氧分子。“氟里昂”受到太阳紫外线的照射能分解成溴原子和氯原子,每个溴原子或氯原子能破坏大约10万个臭氧分子。臭氧层的破坏,致使太阳紫外线直接照射地面,损坏人体皮肤细胞中的遗传物质,导致皮肤癌,还能引起兴化角膜炎、白内障等眼病,还可抑制人类和动物的免疫能力,导致相关疾病的发生,紫外线还能对农作物、海洋浮游动、植物和自然生态系统造成直接和间接的影响。

因此,保护地球的外衣——大气不受污染已是迫在眉睫的任务。

例3,把零散的知识,归类整理。如:气象气候灾害的含义和种类

全球大气在不停地运动,使得大气中的动能、热能等能量不断地积聚或释放,从而构成了各种气象事件。其中有些气象事件所产生的天气现象,如大风、暴雨、暴雪、低温冷害、高温、雷电等,会对人类生存、社会和经济发展造成威胁和损害,这就是气象气候灾害。全球影响较大的气象气候灾害主要有:寒潮、低温冷害、冰雹、龙卷风、暴雨、干旱、热带风暴等。其中暴雨往往可以导致洪涝灾害,伏旱又常与热浪(高温、酷热)联系在一起。

在前面各自然地理单元的学习指导中,已经给同学们总结归纳过详细的知识结构,综合复习中可以经常应用。

4.注重区域地理为落脚点的自然地理学习

系统的自然地理规律都是依托不同区域表现出来的。学习自然地理规律的目的很重要的

方面也是为了进行不同区域的特点认定,从而更客观的去评价区域差异,寻找区域可持续发展战略。因此,学习自然地理规律一定要重视将其落脚到具体区域的应用。应用的方法是:第一,任选某个区域,进行区域位置认定;第二,根据纬度位置、海陆位置,进行区域气候类型、自然带、土壤等地带性规律的分析;第三,根据板块位置、地形位置,进行区域非地带性特点的分析;第四,进行区域自然地理特点的评价—包括优势劣势两个方面;第五,提出区域发展策略。以上五步,是区域地理与自然地理系统结合学习的一种思路,可以通过实践进行训练并进一步补充、完善。

三、提供一些补充学习材料

1.大气污染与空气质量周报

空气污染指数及对应的空气质量级别(仅供参考)

从周报“看空气质量”

仔细观察媒体公布的空气质量周报,会发现主要公布的是二氧化硫、氮氧化物和总悬浮颗粒物这三项指标。这是因为,根据我国空气污染的特点和防治重点,当前对人类生命威胁最大的是以上三项指标,它们分别指小煤烟、汽车尾气和降尘的污染状况。

城市空气质量周报的三项指标

①.总悬浮颗粒物:这是大气降尘的主要污染指标。大气中的总悬浮颗粒物主要来自工业废气、建筑扬尘、交通尾气、物质燃烧等。它含有可损害神经系统的铅、汞、锰等,还有致癌物苯并芘、砷、铬等。总悬浮颗粒能吸附有害气体、液体、细菌等。目前,许多国家对粒径小于10微米不能被人的上呼吸道所阻挡的可吸入性颗粒(即PM10)非常重视,尤其是粒径小于2.5微米的可吸入性气溶胶(即PM2.5)。这种气胶微粒被吸入人体后,会渗透到肺部组织的深处,可引起支气管炎和肺癌等病变。限于监测技术,除上海现已开始监测PM10外,我国各个城市普遍监测的只是总悬浮颗粒TSP。在1996年修订的国家环境空气质量标准中,已增加了PM10的控制标准,但考虑到对人体健康危害最大的是PM2.5,我国即将制订新的标准,以更好地保护人民的身心健康。

②.二氧化硫:主要由燃煤排放引起。二氧化硫在大气中会氧化而形成硫酸盐气溶胶,毒性将增大10倍以上,它将会严重危害人体健康,导致胸闷。眼睛刺激、呼吸困难,甚至呼吸功能衰竭。在此环境下的降水便是酸雨,它会使水质及土壤酸化,从而导致鱼类和植物大量死亡。二氧化硫曾是一些发达国家在工业发展时期的主要污染物。被列为世界八大公害事件的比利时马斯河谷、美国的多诺拉等烟雾事件,均系二氧化硫严重污染所致。我国是燃煤大国,每年排放的二氧化硫居世界前列,所以对二氧化硫及其次生污染的防治必须加大力度。

③.氮氧化物:主要是一氧化氮和二氧化氮,主要由机动车尾气造成。它对人们呼吸器官有较强的刺激作用,可引起气管炎、肺炎、肺气肿等。氮氧化物与水可生成硝酸盐、亚硝酸盐。进入人体,可生成强致癌物亚硝酸氨,也可与人体血液中的血红蛋白结合,使人产生缺氧症状。1952年美国洛杉矶光化学烟雾事件的罪魁祸首便是氮氧化物。此外,它还使植物大面积受损。

值得注意的是,随着城市现代化交通的高速发展,我国许多城市的氮氧化物也严重超标,由机动车(也含助动车)的激增引发的光化学烟雾污染,在许多城市已被环境监测部门发现。

2.副热带高气压带的南北移动

副热带高气压一般活动于北纬20°~40°之间,在其控制影响下的天气特征一般是暖热干旱。但在副热带高气压的边缘,特别是西太平洋副热带高气压的西北侧的西南气流,可以将洋面上暖湿的水汽输送到我国大陆上空;另一方面,又可与北方冷空气交汇,形成大范围的降雨带,若出现暴雨,则造成洪涝灾害。所以,西太平洋副热带高气压的位置、维持时间、活动状况往往与大范围的降雨带以及洪涝灾害的出现有密切关系。

一般而言,每年从冬季到夏季,西太平洋副热带高气压都会有规律地自南向北推移;从夏到冬,又有规律地自北往南撤退。下面为一般年份5~10月间的西太平洋副热带高气压中心位置演变曲线示意图。其演变规律一般为:

西太平洋到热带高气压中心位置随季节变化曲线

5~6月上旬,西太平洋副热带高气压中心位于北纬15°~20°左右,此时我国华南进入雨季。

6月中旬,副热带高气压从北纬15°左右北跳至北纬20°~25°左右,长江中下游地区出现梅雨天气,而华南正处于副热带高气压控制之下,天气晴好。

7月上、中旬,副热带高气压再一次北跳至北纬25°以北,此时华北地区进入雨季。

7月底8月初,副热带高气压越过北纬28°,中心到达北纬40°附近,我国华北、东北进入雨季,而长江中下游地区受副热带高气压控制,进入伏旱。副热带高气压南侧的地区往往受热带低气压系统影响。

9月上旬,副热带高气压中心南撤到北纬25°附近,云南贵州地区恰好位于副热带高气压西北侧,形成较大范围的秋雨天气。

10月上旬,副热带高气压再次南撤,对我国天气的影响减小。

实际上,各年情况往往不一,特别是当副热带高气压的季节变化有异常时,就会导致我国大范围天气气候的异常,出现比较严重的气象气候灾害。

3.厄尔尼诺现象