最小均方(LMS)算法

第3章最小均方(LMS)算法

最小均方算法即LMS算法是B.widrow和Hoff于1960年提出的:由于实现简单且对信号统计特性变化具有稳健件,LMS算法获得了极广泛的应用。LMS算法是基于最小均方误差准则(MMSE)的维纳滤波器和最陡下降法提出的。本章将进—步时论最小均方误差滤波器和针对这种滤波器的最陡下降法,并在此基础上详细讨论LMS算法。

LMS算法的缺点在于当输人信号的自相关关矩阵的特征值分散时,其收敛件变差。为了克服这问题并进一步简化LMs算法,学者们进行广长期研究并提出了不少改进算法,本章将对这些算法进行讨论。

最小均方误差滤波器

最小均方误差滤波器的推导

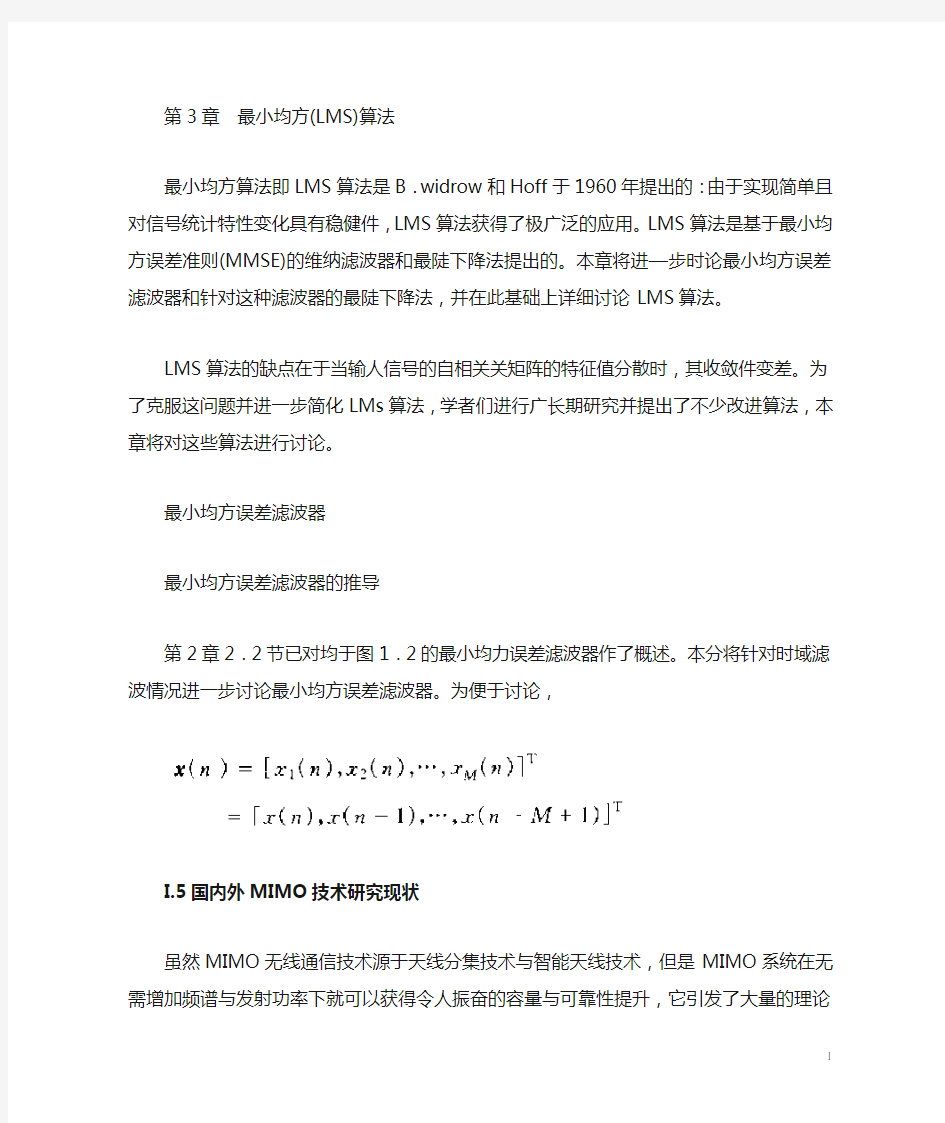

第2章2.2节已对均于图1.2的最小均力误差滤波器作了概述。本分将针对时域滤波情况进一步讨论最小均方误差滤波器。为便于讨论,

I.5国内外MIMO技术研究现状

虽然MIMO无线通信技术源于天线分集技术与智能天线技术,但是MIMO系统在无需增加频谱与发射功率下就可以获得令人振奋的容量与可靠性提升,它引发了大量的理论研究与外场实验。自从1995年Telatar推导出多天线高斯信道容量['6}, 1996年Foschini提出BLAST算法[72]与1998年Tarokh等提出空时编码[(4]以来,MIMO无线通信技术的研究如雨后春笋般涌现[(73-300]。至2004年底,IEEE数据库收录该领域的研究论文己达数千篇(http://ieeexplore. ieee. org/},它们包含了MIMO无线通信技术的理论研究到实验验证以及商用化的各个方面。目前,国际上很多科研院校与商业机构都争相对MIMO通信技术进行深入研究,MIMO技术正以前所未有的速度向前发展[85]。这里列举一些国内外在研究MIMO 通信技术方面最具有代表性的机构与个人,以洞察MIMO技术的研究现状与发展动态。

A T&T Bell Lab是多天线技术研究的倡导者,其研究员I. E. Telatar ,G.J.Foschini、M.J.Gans,GD.Golden, R.A.V alenzuela, P.W.Wolniansky、D-S.Shiu,J.M.Kahn, J.Ling, J.C.Liberti,Jr.等长期从事MIMO技术研究[68,84],其第一个空时方案就是著名的BLAST结构[[74一,S,lzz],其开创性的研究包括【5,72-76,88】等]https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,lproject/blastl] o J.H.Winters等还公布了一些研究与测试结果[ 19,64,96,180,279,282,283,285,286,306]。

斯坦福大学A.J.Paulraj教授是研究空时无线通信技术的先锋,长期从事智能天线与空时处理研究[1,11,32,41,47,91,110-111,126,139,147,152,160,255,284]{www.stanford.cdw-apaulraj}在MIMO技术研究方面具有很深的造诣,其创建的Iospan无线通信公司,主要研究MIMO 空时固定无线接入技术[80,83,305]。

奥斯汀德州大学(Univ, of Texas at Austin)电子与计算机工程系Robert W. Heath Jr教授课题组()httpa/www. ece. utexas. edu/)rheafh/)深入而系统地研究MIMO无线通信系统及其物理层、链路层与网络层方面,包括调制、编码与自适应调制、软件调度、干扰消除以及先进的多址技术等[[48,54,255]。

伯克利加州大学(University of California at Berkeley)电子工程与计算机科学系David Tse

教授(httpa/https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,/)dtse/)主要研究MIMO无线通信系统、信道容量、分集与复用[79,86,94]等。

圣迭哥加州大学电子与计算机工程系T.Svantesson博士从事MIMO系统与无线传播的研究,提出了一种MIMO信道模型与一种多模天线[ 114,136,228,257,258,262](https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,/-tomaso/ publications.html)。

犹他州杨百翰大学(BYU: Brigham Young Univ.)电子与计算机工程系无线研究组的J.W.Wallace与M.A.Jensen教授从事天线、无线传播、MIMO信道建模等研究,建立了MIMO 实验平台,进行了大量信道测试[25,108,1 I 5,128,145,149,155,158,231;239-240,281,289] }httpa/https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,~jensen/)。

弗吉尼亚理工大学移动和便携无线电MPRG研究小组(The Mobile and Portable Radio Research Group at Virginia Tech)T.S.Rappaport博士从事无线通信、信道模型与智能天线研究; R.M.Buehrer教授等从事无线通信、自适应天线、信号空间相关性与天线分集方面的研究。

加拿大握太华大学(University of Ottawa) Sergey Loyka博士(http://www.site.uottawa.ca/)slovka/),从事无线移动通信、智能天线、传播信道建模与MIMO 系统(容量、信道与性能方面)的研究,发表了大量研究结果[[89,92,99,113,120]。

欧盟1ST METRA (Information Society Technologies Programme, Multi-Element Transmit andReceive Antennas, https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,/metral)项目资助评估在3G的移动终端引入多元自适应天线结合自适应基站天线阵列的性能,及其可行性分析。研究员J.P.Kermoal. L.Schumacher, P.E.Mogensen, K.LPedersen, B.Fleury, J.B.Andersen和G.F.Pedersen等在丹麦奥尔堡大学(Aalborg University, http://cpk.auc.dk/staff/staff.html?jba)进行了大量外场测试与研究,给出了很多测试结果,并提出了一些MIMO信道模型,促进了MIMO技术的发展[97,109,117,133,183,189,293; 16,24,26,30,55,61,78,264]。

欧盟IST SATURN (Information Society Technologies Programme, Smart antenna technology inuniversal broadband wireless networks, https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,/)项目资助研究采用自适应天线带来的可用数据率的增长以及确定如何利用天线阵列以增强位置信息。

欧盟IST ASILUM (Aavanced signal processing schemes for link capacity increase in UMTS,http://www.i st-asi https://www.360docs.net/doc/b015673150.html,/)项目资助验证多天线收发概念,即通过新的高效干扰抑制方案(空时处理,如结合多用户检测的自适应天线,空时编码等)提高未来移动通信系统的容量,开发应用这些技术的软件仿真平台,并形成了一些推荐标准。

挪威奥斯陆大学(Oslo)D.Gesbert教授研究组自2000年以来一直从事MIMO技术研究(http://helm.ifi.uio.no/)gesbert/mimo)roject.html),包括MIMO信道建模与空时编码[47,85,91,110-I l 1, 139]等,其提出的室外散射信道模型被广泛采纳。

瑞典乌普萨拉大学(Uppsala)信号与系统实验室研究员 A.Ahlen, E.Lindskog,M.Sternad.

C.Tidestav与M. Wennstrom等从事多天线接收机与MIMO系统研究{httpa/www.signal.uu.se/Research/rdiversity.html} ,并给出了一种可用于MIMO系统的开关寄生天线方案。

瑞典皇家技术学院(Royal Institute of Technology)信号、检测与系统信号处理教研系统室Kai.Yu博士(http://www.s3.kth.se/-kaiyu/)主要研究MIMO信道测试、信道建模以及阵列信号处理与多址技术,其提出的MIMO 信道模型己被广泛采纳。

(奥地利)维也纳大学(Vienna University)通信与射频工程学院教授A.F.Molisch( http:/Jwww.nt.tuwien.ac.at/mobile/stafF/Andreas.Molisch/)兼瑞典Lund大学电子科学系无线系统教研室教授(http://www.es.lth.selllomelafm/)从事无线信道、智能天线与MIMO系统研究,提出了一种MIMO信道模型,并给出了容量分析与天线分选等研究[95,125, I 27.131,143,156,233,297,306-307]。

希腊佩特雷大学(University of Patras)电子与计算机工程系电磁学实验室)http://www.loe.ee.upatras.gr/English/People/Karaboikis.htm) M.Karaboikis与C.Soras等,从事印制天线设计与仿真以及天线分集技术等研究,提供了多种MIMO印制天线方案[260,267,269-270]。

日本与韩国等国家也积极推动MIMO无线系统的研究与开发。

在国内,清华大学、电子科技大学、北京邮电大学、东南大学等高校与中兴通讯、华为公司等企业与科研所等研究机构也在积极进行MIMO通信技术的研究与现场测试,提出了多种编码算法与信道模型[169-173],并研制了多种MIMO天线[[273-z7x],进行了信道相关性、天线互藕与通道互藕等研究(211-223,241-249)。

在理论研究的基础上,国际上很多研究机构已积极构建MIMO实验平台进行了广泛的现场测试与评估[25,95,115,116,126,155, I 61,182,279-300],不断推动MIMO技术的发展,并酝酿标准化MIMO无线传播信道模型规范。比如,3GPP TSG RAN WG1在2001年11月由Lucent, Nokia, Siemens与Ericsson等联合提出一类标准的MIMO无线传播信道模型初稿[309]} 3GPP-3GPP2 SCM AHG (Spatial Channel Modeling Ad-hoc group)在2003年4月由Ericsson, France Telecom, Mitsubishi, Lucent Technologies, Motorola. Nokia与Qualcomm等联合提出一种用于系统级与链路级仿真的空间信道模型[[324]。

值得一提的是,中国科技部对新一代无线通信技术相当重视,己启动了未来通用无线通信技术研究计划(FUTURE: Future Technologies for Universal Radio Environment),拟以三阶段实施:第一阶段(2001.12-2003.12),开展B3G/4G蜂窝通信空中接口技术研究,完成B3G/4G无线传输系统的核心软、硬件研制工作,开展相关传输实验,向ITU提交有关建议,申请一批核心技术专利;第二阶段(2004.1-2005.12),使B3G/4G空中接口技术研究达到相对成熟的水平,进行与之相关的系统总体技术研究(包括与无线自组织网络、游牧无线接入网络的互联互通技术研究等),完成联网实验和演示业务的开发,建成具有B3G/4G技术特征的演示系统,向ITU提交初步的新一代无限通信体制标准;第三阶段(2006.1-2010.12),完成通用无线环境的体制标准研究及其系统实用化研究,开展较大规模的现场实验,完成预商用系统的研制。