部编教材七年级上册课内文言文阅读练习(含答案)

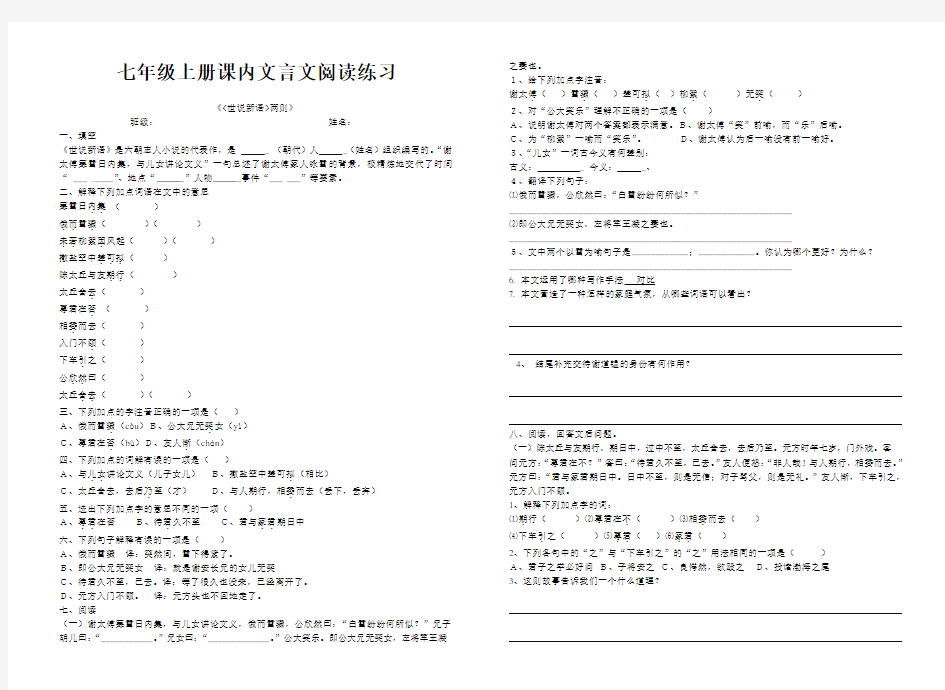

七年级上册课内文言文阅读练习

《<世说新语>两则》

班级:姓名:

一、填空

《世说新语》是六朝志人小说的代表作,是_(朝代)人_(姓名)组织编写的。“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义”一句总述了谢太傅家人咏雪的背景,极精炼地交代了时间“___ _____”、地点“_”人物_事件“___ ___”等要素。

二、解释下列加点词语在文中的意思

寒雪日内集

..()

俄而

..雪骤.()()

未若

..柳絮因.风起()()

撒盐空中差可拟

...()

陈太丘与友期行

..()

太丘舍去.()

尊君在否.()

相委.而去()

入门不顾.()

下车引.之()

公欣然

..曰()

太丘舍去

..()()

三、下列加点的字注音正确的一项是()

A、俄而雪骤.(còu)B、公大兄无奕.女(yì)

C、尊君在否.(bù)D、友人惭.(chán)

四、下列加点的词解有误的一项是()

A、与儿女

..讲论文义(儿子女儿)B、撒盐空中差可拟.(相比)

C、太丘舍去,去后乃.至(才)D、与人期行,相委.而去(丢下,丢弃)

五、选出下列加点字的意思不同的一项()

A、尊君

..在否B、待君.久不至C、君与家君

..期日中

六、下列句子解释有误的一项是()

A、俄而雪骤译:突然间,雪下得紧了。

B、即公大兄无奕女译:就是谢安长兄的女儿无奕

C、待君久不至,已去。译:等了很久也没来,已经离开了。

D、元方入门不顾。译:元方头也不回地走了。

七、阅读

(一)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“___________。”兄女曰:“_____________。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

1、给下列加点字注音:

谢太傅.()雪骤.()差可拟.()柳絮.()无奕.()

2、对“公大笑乐”理解不正确的一项是()

A、说明谢太傅对两个答案都表示满意。B、谢太傅“笑”前喻,而“乐”后喻。

C、为“柳絮”一喻而“笑乐”。D、谢太傅认为后一喻没有前一喻好。

3、“儿女”一词古今义有何差别:

古义:_ 今义:_、

4、翻译下列句子:

⑴俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”

_____________________________________________________________

⑵即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

_____________________________________________________________

5、文中两个以雪为喻句子是____________;____________。你认为哪个更好?为什么?

_____________________________________________________________

6. 本文运用了哪种写作手法对比

7. 本文营造了一种怎样的家庭气氛,从哪些词语可以看出?

4、结尾补充交待谢道韫的身份有何作用?

八、阅读,回答文后问题。

(一)陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

1、解释下列加点字的词:

⑴期.行()⑵尊君在不.()⑶相委.而去()

⑷下车引.之()⑸尊君

..()⑹家君

..()

2、下列各句中的“之”与“下车引之”的“之”用法相同的一项是()

A、君子之学必好问B、子将安之C、良愕然,欲殴之D、投诸渤海之尾

3、这则故事告诉我们一个什么道理?

4、翻译下列句子

(1)君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

(2)友人惭,下车引之,元方入门不顾。

5、元方“入门不顾”是否失礼?说说你的看法。

《诫子书》

1.把课文补充完整

夫君子之行,静以修身,俭以养德。,

。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。,。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

2. 《诫子书》选自,作者是字。他是三国时蜀国的政治家、家。

3.解释下列加点字词

(1)夫君子之行.()

(2)俭.以养德()

(3)非宁静.无以致.远()

(4)非淡泊

..无以明志

..()()

(4)淫慢

..则不能励精()()

(5)险.躁则不能治性()

(6) 意.与日去.()()

(7)年与时驰.()

(8)非学无以广才

..()

4.翻译下列句子:

(1)夫君子之行,静以修身,俭以养德

(2)非淡泊无以明志,非宁静无以致远

(3)非学无以广才,非志无以成学

(4)淫慢不能励精,险躁则不能治性

(5)年与时驰,意与日去

5、作者写这封信的用意是什么?

6、文中有两句话常被人们用作“志当存高远”的座右铭,请写出这两句话。

7、用横线画出文中提到“志”的语句,联系上下文,说说你对文中“志”与“学”的关系是如何理解的。

8、本文作者就和两个方面进行了论述。从这几个方面又是怎样展开论述的?

9、下面对这篇文章的分析有误的一项是( )

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是实现人生理想的基本要求,

强调他们是与人的志向相关的。

B.“学须静也”的“学”已经不只是一般的学习,而含有修养自己的人格和品德的意思,“静”

也不只是单纯的宁静,而有淡泊名利的意味。

C.“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”从反面说明了“淡泊”“宁静”的重要性。

D.“悲守穷庐,将复何及”表达了君子不与外界同流合污、独善其身的良好愿望。

《狼》

1.解释词语

担中肉尽.()止.有剩骨()缀.行甚远()

一狼仍从.()屠大窘.()顾.野有麦场()

积薪.其中()苫蔽

..成丘()弛.担持刀()

眈眈

..相向()目似瞑.()数刀毙.之()

恐前后受其敌.( ) 断其股.()一狼洞.其中()

前狼假寐.()狼亦黠.矣()盖.以诱敌()

犬.坐于前()屠暴.起()意暇

..甚()

意.将隧.入()()

2.用现代汉语解释下面的句子:

①顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

②禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

③一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

④久之,目似瞑,意暇甚。

⑤其一犬坐于前

⑥乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

⑧禽兽之变诈几何哉?只增笑耳

3、解释下列一词多义字

(1)止.有剩骨()一狼得骨止.()

(2)意.睱甚()意.将隧入以攻其后也()

(3)恐前后受其敌.()盖以诱敌.()

4.词类活用

(1)一狼洞.其中()(2)狼不敢前.()

(3)其一犬.坐于前()(4)意将隧.入以攻其后也()5、解释下列古今异义字

一狼径去.古义:今义:屠自后断其股.古义:今义:

禽兽之变诈几何

..哉古义:今义:

6、结合原文,回答问题

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并

驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼

不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?只增笑耳

(1)文中第一段写屠户狼。点明时间的词为,表明地点的词为“”,矛盾双方是与。这是故事的。文中有一通假字,它是,通(2).文中第二段写屠户狼。表现屠户的和狼的,这是故事的。

(3)文中第三段写屠户狼。表现屠户的和狼的,这是故事的。

(4).由“耽耽相向”可联想到一个成语。

穿井得一人杞人忧天

一、填空

战国时期的道家人物,郑国人。

二、重点词语解释

三、重点句子翻译

3

5

7

10、若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

11、其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠邪?”

12、日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

14

四、课文内容理解

1、宋君为什么要派人向丁家询问这件事呢?

2、通过这个故事我们得到的启示是什么?

3、文中的宋君是一个怎样的人?

4、对本文的寓意说法有误的一项是()

A、不要轻信流言蜚语。

B、一家之言,经再三转述,往往会丧失原义。

C、对于别人的话,要注意实地调查,掌握第一手材料。

D、要勇于揭穿别人的谎言。

5

、文末“求闻之若此,不若无闻也。”有什么作用?

6

、《穿井得一人》中,你认为为什么会造成这样的讹言?生活中怎样避免这样的事情发生?

7、文中杞国人“忧天地崩坠”,因此“晓之者”从“天”“地”两方面加以开导。

就“天”解说的内容是______ ________________________________;

就“地”解说的内容是__________ __________________________________。

8、杞人反复提出疑问说明了什么?

9、文末“其人”“大喜”的原因是________________________ _____________;

“晓之者”“大喜”的原因则是。

10、杞人为什么忧天?这则寓言嘲讽了什么样的人?

11、《杞人忧天》中的“晓之者”开导杞人的话是否科学?你如何评价?

12、人们常用“杞人忧天”讽刺那些不必要的担忧,也有人认为其中传达出强烈的忧患意识。你

同意哪一种理解?

13、《杞人忧天》中主要运用了什么描写方法?分别刻画了怎样的形象?

部编版七年级上册语文古诗、文言文知识清单

古诗、文言文知识清单 《古代诗歌四首》 诗歌的分类 1.从诗歌的形式可分为: ①古体诗(唐以前的诗歌)包括四古、五古、七古、楚辞、乐府诗等; ②近体诗(唐以后的诗歌)包括律诗(五言侓诗、七言律诗)和绝句(五言绝句、七言绝句)。其中,律诗从上往下又分为:首联、颔联、颈联和尾联。 2.诗歌按表达方式分抒情诗、叙事诗、哲理诗 3.诗歌按内容分(题材):叙事诗、写景诗、友情送别诗、爱国怀乡诗、咏物诗、咏史怀古诗、边塞征战诗、山水田园诗等。 一、《观沧海》 译文 向东进发登上碣石山,得以观赏大海的奇景。海水波涛激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。我站在山巅,心中的波涛也像海浪在起伏。周围是葱茏的树木,丰茂的花草,宁静的似在沉思。萧瑟的风声传来了,草木动摇,海上掀起巨浪,在翻卷,在呼啸,似要将宇宙吞没。 大海,多么博大的胸怀啊,日月的升降起落,好像出自大海的胸中;银河里的灿烂群星,也像从大海的怀抱中涌现出来的。啊,庆幸得很,美好无比,让我们尽情歌唱,畅抒心中的情怀。 1.《观沧海》全诗以“观”字统领全篇,下文由“观”字展开,写登山所见。“水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”属于实写,描写了海水和山岛的景象,由远及近。“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”属于想象的虚写,表现大海吞吐日月星辰的气概,同时也表现了作者博大的胸襟。 2.中心思想:这首写景抒情诗,作者勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,展现了开阔的胸怀,抒发了统一中国建功立业的伟大抱负。

名句填空 1.“水何澹澹,山岛竦峙”两句极力渲染大海苍茫雄浑的气势。写出了大海远景的一般轮廓。 2.“树木丛生,百草丰茂”两句表现草木欣欣向荣,生机无限。 3.“秋风萧瑟,洪波涌起”写秋风萧瑟,波浪滔天的雄伟壮观的情景。 4.“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”四句作者面对萧瑟秋风,极极写大海的辽阔壮美,有丝毫凋衰感伤的情调。这种新的境界,新的格调,正反映了他“老骥伏枥,志在千里”的“烈士”胸襟。 5.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”四句是互文见义,作者以奇特而丰富的想象创造了一种宏大的意境,作者以沧海自比,通过写大海吞吐日月的气势,来表现诗人自己的宽广胸怀和豪迈气魄。这是千古名句。 二、《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 1.译文:暮春时节,树上杨花落尽,杜鹃在不停地啼叫,听说你被贬到龙标去了,一路上要经过五条溪水;让我把为你而忧愁的心托付给天上的明月吧,伴随着你一直走到那夜郎以西 2.主题:表达了对友人的同情和关切之情,同时也流露出对自己遭遇的感伤情绪。 3.赏析要点:杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪 ▲古人论诗有云:“一切景语皆情语”,李白诗中可为例的一句是:杨花落尽子规啼。 ▲诗中写“杨花”“子规”的作用是什么?(▲李白的这首七言绝句在前两句的写景中有什么特色?)写“杨花”且“落尽”是先点时令,这样的“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季节,这就奠定了全诗伤感的基调。“杨花”漂泊无定,暗写王昌龄被贬荒僻之地给人的飘零流落之感;“子规”即杜鹃,在我国古典诗词中,它总悲哀凄惨地啼叫着。本诗首句通过各种意象,渲染出在暮春季节的一种哀伤、惆怅气氛,表达了作者悲苦、哀怨的心情。 4.请对“我寄愁心与明月”这句诗从修辞和作者情感表达两个角度作简

初一上册语文文言文阅读训练(含答案)

文言文训练 童趣 一、填空。 课文《童趣》选自《》,作者是代文学家。课文详细叙述了两件自以为有“物外之趣”的事情:一是“戏蚊于帐中”看到“_____________________ ”的景象;二是“观虫斗草间”遇到“”的经过。 二、给下列加点字注音。 (1)童稚.()(2)鹤唳.()(3)土砾.()(4)丘壑.()(5)癞蛤蟆 ..()(6)藐.小()三、解释下列句子加点的字词: 余.忆童稚时( ) 项.为之强.()()果.如鹤唳.云端()()以.丛草为.林()()方.出神()兴.正浓() 驱.之别院()则或.千或百() 以丛草为.林()心之.所向() 二虫尽为.所吞()昂首观之.() 项为.之强()物外之.趣() 常蹲其.身()怡然.称快() 必细察其.纹理()果然.鹤也() 四、古诗文中有很多表意精练的语句,被当作成语保存到现代汉语中来,试从文中摘录这样的语句。 __________________________________________________________________ _________ 五、翻译下列句子。 1、余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。 2、故时有物外之趣。

3、徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观。 4、以土砾凸者为丘,凹者为壑。 5、盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。 六、将下列句中省略的内容补写在相应的括号中。 1、()昂首观之,项为之强。 2、一日,见二()虫斗()草间。 3、常蹲其身,使()与台齐。 七、请用课文原句填空。 1、作者童稚时,时有物外之趣,关键原因是: 2、第三段中的“林”“兽”“丘”“壑”俱全一妙境完全源于作者敏锐的童心, 它们分别指的是: 3、四段中的“庞然大物”指的是: 所拔的“山”指的是:,所倒之“树”指的是: 《论语》十则 一、填空题。 1、给下列加点字注音或根据拼音写汉字。 论.语()吾日三省.吾身()诲女.知之乎! () 诲.女知之乎!()不亦说.乎()殆.() 人不知而不yùn() 2、在括号中解释加点字,在横线上解释整个词语。 (1)温故.知新()_____________ __ (2)见贤思齐.()______________ _

新七年级上册语文文言文训练及答案

新七年级上册语文文言文训练及答案 一、部编语文七年级上册文言文练习 1.阅读下面的文段,完成后面小题 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤。公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 (选自《咏雪》)陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (选自《陈太丘与友期行》)(1)下面句中,划线字的意思相同的一组是() A. 君与家君期日中/吾日三省吾身 B. 公大笑乐/好之者不如乐知者 C. 元方时年七岁/学而时习之 D. 日中不至,则是无信/与朋友交而不信乎? (2)翻译句子。 ①谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。 ②非人哉!与人期行,相委而去。 (3)下面对文章内容理解与分析不正确的一项是() A. 《咏雪》中“儿女”的含义与今天不同,这里的“儿女”犹言子侄辈,指家中年轻的一代人。 B. 谢太傅“欣然、大笑乐” ,展示了古代家庭文化生活的轻松和谐。 C. 陈太丘指责友人“日中不至”,可见他是办事讲诚信、正直不阿的人。 D. 友人由“怒”到“惭”,是因为他认识到自己的无信与无礼。 【答案】(1)D (2)①谢太傅在寒冷的雪天把家里人聚集在一起,和侄儿侄女讲解谈论文章的义理。②真不是人啊!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自己走了。 (3)C 【解析】【分析】(1)A项,太阳/每天;B项,通“悦”,高兴的样子/喜欢,爱好;C 项,当时/按时;D项,信用/信用。故选D。 (2)①儿女:子侄辈。句意:谢太傅在寒冷的雪天把家里人聚集在一起,和侄儿侄女讲解谈论文章的义理。②非:不是;相委而去:丢下我走了;相,偏指一方对另一方的行为;而,是连接动词“委”和“去”,表承接的连词;委,丢下,舍弃。句意:真不是人啊!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自己走了。 (3)C项,元方指责友人“日中不至”,可见他是办事讲诚信、正直不阿的人。故选C。 故答案为:⑴D; ⑵①谢太傅在寒冷的雪天把家里人聚集在一起,和侄儿侄女讲解谈论文章的义理。②真不是人啊!跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自己走了。

部编七年级上册语文文言文阅读训练及解析

部编七年级上册语文文言文阅读训练及解析 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读文言文,回答问题 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (1)解释划线的词 ①太丘舍去________ ②尊君在不________ ③下车引之________ (2)用现代汉语翻译下列句子。 ①陈太丘与友期行,期日中。 ②日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。 (3)对选文内容的理解和分析,正确的一项是() A.陈太丘不守信用,约好跟朋友一起出行,结果不等友人来自己先走了。 B.陈元方小的时候傲慢无礼,竟敢教训长辈,目中无人。 C.小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,落落大方。 D.“友人”之所以“下车引之”,是想哄陈元方带自己去找他的父亲。 【答案】(1)舍弃;通“否”;牵,拉 (2)①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。 (3)C 【解析】【分析】(1)①句意为:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。②句意为:你的父亲在吗?不:通“否”。③句意为:下了车想去拉元方的手。引:拉。 (2)①句中的重点词有:期行,相约同行。期,约定。日中,正午时分。句子翻译为:陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②句中的重点词有:日中,正午;信,信用。句子翻译为:正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。(3)A项,不是陈太丘不守信用,过了约定的时间,陈太丘才走的。B项,陈元方并不是傲慢无礼,还是比较有礼貌的称呼他“君”。D项,“友人”之所以“下车引之”是因为认识到了自己的错误。故选C。 故答案为:⑴舍弃;通“否”;牵,拉 ⑵①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。 ⑶C 【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文

初中语文七年级上册 文言文知识点归纳

七上语文文言文知识点归纳 《世说新语》两则 一、文学常识: 《世说新语》由南朝人刘义庆组织文人编写而成,是六朝志人小说的代表作,主要描写从东汉到刘宋时期的一些著名人士的传闻、轶事,以短篇为主。 二、文言知识: 1. 通假字 尊君在不(“不”通“否”,表示疑问) 2. 古今异义 (1)与儿女讲论文义(古义:对子侄辈的总称。今义:指儿子和女儿。) (2)太丘舍去(古义:离开。今义:从所在地道别的地方,与“来”相对。) (3)相委而去(古义:丢下,舍弃。今义:委托。) (4)下车引之(古义:拉。今义:引导,牵引。) (5)元方入门不顾(古义:回头看。今义:照顾。) (6)陈太丘与友期行(古义:约定。今义:泛指等待或盼望;日期。) 3. 词类活用 (1)陈太丘与友期行(名词用作动词,约定。) (2)元芳时年七岁,门外戏。(名词用作状语,在门外。) (3)友人惭(形容词意动用法,感到惭愧。) 4. 文言实词: 《咏雪》 1.内集:家庭聚会 2. 儿女:泛指子侄辈,这里指谢太傅的侄儿侄女 3.俄而:不久,一会儿 4.聚:急速 5.欣然:高兴地样子 6.差:大致、差不多 7.拟:相比 8.未若:不如比作 9. 因:凭借 10.起:飘起 11.即:就是 《陈太丘与友期》

1.期:约定 2.期行:相约同行 3. 戏:玩耍 4.舍去:去,离开,舍去,在这里指不再等候就走了 5.乃:才 6.时:当时 7. 惭:感到惭愧 8.尊君:对别人父亲的尊称 9.不:通“否”句末语气词,表询问。 10.待: 等待 11. 非:不,不是12. 相委:委,丢下、舍弃 13.君:对对方的一种尊称 14. 家君:对别人称自己父亲的一种谦词 15.日中:正午时分 16. 引:拉 17. 顾:回头看 三、翻译课文。 《咏雪》 原文: 谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 译文: 一个寒冷的雪天,谢太傅把家人召集在一起,跟子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的大雪像什么呢?”他哥哥的长子胡儿说:“跟把盐撒在空中差不多。”他哥哥的女儿道韫说:“不如比作风把柳絮吹得满天飞舞。”太傅高兴得笑了起来。她就是谢太傅的长兄无奕的女儿,左将军王凝之的妻子。 《陈太丘与友期》 原文: 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 译文: 陈太丘和朋友约定一同出门,约定的时间是正午。正午已过,(友人)仍然没有到达,太丘不再等候就离开了。太丘离开后,友人才到。太丘的儿子陈元方那年七岁,当时正在门外玩耍。客人问元方:“你父亲在吗?”元方答道:“等你好久都不来,他已经离开了。”那人(听了)便发起脾气来,骂道:“不是人哪!跟别人相约同行,却把别人丢下,自个儿离开了。”元方说:“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。”那人感到惭愧,便从车里下来,想拉元方的手,元方连头也不回地走进了自家的大门。 四、元方与友人各是怎样的人,请结合内容简要分析这两个人物形象。 元方:聪明伶俐,明白事理,能言善辨,落落大方,但有些傲慢。

部编人教版七年级语文上册文言文阅读练习题

部编人教版七年级语文上册文言文阅读练习题 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下文,完成后面小题 (甲)陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。” 友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (选自课文《陈太丘与友期行》)(乙)郭伋始至行部①,到西河美稷②,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。伋问:“儿曹何自远来?”对曰:“闻使君到,喜,故来奉迎。”伋辞谢之。及事讫,诸儿复送至郭外,问“使君何日当还”。伋请别驾从事③,计日告之。行部既还,先期一日,伋为违信于诸儿,遂止于野亭④,须期乃入。其为人若此。 (选自《后汉书·郭伋传》,略有改动)(注释)①〔郭伋(jí)始至行部〕郭伋刚担任并州牧,首次出巡。行部,出巡。②〔西河美稷〕地名。③〔别驾从事〕部下官吏。④〔野亭〕郊野外的亭子。 (1)解释下列划线的字。 ①太丘舍去(________) ②则是无信(________) ③及事讫(________) ④先期一日(________) (2)下列各组句子中划线虚词的意义和用法相同的一项是() A.人不知而不愠/ 学而时习之 B.计日告之/久之,目似瞑,意暇甚。 C.日月之行,若出其中/若屈伸呼吸 D.静以修身/以刀劈狼首 (3)用现代汉语翻译下面的句子。 闻使君到,喜,故来奉迎。 (4)文段理解。 甲与乙从选材角度看,甲文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,乙文选取的是________的正面例子;从表达方式看,甲文侧重________,乙文侧重叙述。 【答案】(1)舍弃,丢下;不讲信用;等到;约定的日期 (2)D (3)听说使君你要来,我们很高兴,所以出来迎接你。 (4)郭伋守信(或:郭伋不违信于儿童);描写(或:对话描写;语言描写) 【解析】【想】(1)此题多古今异义词,如“舍”:丢下。“期”:约定的日期。所以千万不要以今释古。而“无信”在现代汉语中也有“不讲信用,没有信用”的意思,所以说理解好上下文内容(句意)是作答的关键。 (2)A.前者表转折,后者表承接。B.前者代词,后者语气助词。C.前者“好像”,后者“你”。D.都是介词“用”之意。注意“静以”为宾语前置。故选D。

七年级上册语文文言文及解析

七年级上册语文文言文及解析 一、部编语文七年级上册文言文练习 1.阅读文言文,回答问题 陈太丘与友期 陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。 (1)解释划线的词 ①太丘舍去________ ②尊君在不________ ③下车引之________ (2)用现代汉语翻译下列句子。 ①陈太丘与友期行,期日中。 ②日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。 (3)对选文内容的理解和分析,正确的一项是() A. 陈太丘不守信用,约好跟朋友一起出行,结果不等友人来自己先走了。 B. 陈元方小的时候傲慢无礼,竟敢教训长辈,目中无人。 C. 小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,落落大方。 D. “友人”之所以“下车引之”,是想哄陈元方带自己去找他的父亲。 【答案】(1)舍弃;通“否”;牵,拉 (2)①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。 (3)C 【解析】【分析】(1)①句意为:陈太丘不再等候他而离开了。去:离开。②句意为:你的父亲在吗?不:通“否”。③句意为:下了车想去拉元方的手。引:拉。 (2)①句中的重点词有:期行,相约同行。期,约定。日中,正午时分。句子翻译为:陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②句中的重点词有:日中,正午;信,信用。句子翻译为:正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。(3)A项,不是陈太丘不守信用,过了约定的时间,陈太丘才走的。B项,陈元方并不是傲慢无礼,还是比较有礼貌的称呼他“君”。D项,“友人”之所以“下车引之”是因为认识到了自己的错误。故选C。 故答案为:⑴舍弃;通“否”;牵,拉 ⑵①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。 ⑶C 【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文

部编七年级上册文言文重点词、句式

一、古今异义: 1.与儿女讲论文义(《世说新语》) 儿女:古义:文中泛指小辈,包括侄子侄女。今义:专指子女 2.为若柳絮因风起 因:古义:趁,乘今义:因为 3.相委而去(《世说新语》) 去:古义:离开今义:从所在地到别的地方(跟“来”相对) 4.元方入门不顾(《世说新语》) 顾:古义:回头看今义:照顾 5.禽兽之变诈几何(《狼》) 几何:古义:多少,文中意思是能有多少今义:一门学科,指几何6.止增笑耳(《狼》) 耳:古义:罢了今义:耳朵 7.因往晓之(《杞人忧天》) 晓:古义:告知,开到今义:天刚亮的时候 8.若屈伸呼吸(《杞人忧天》) 若:古义:第二人称代词,你今义:好像,如果 9.亦不能有所中伤(《杞人忧天》) 中伤:古义:伤害今义:污蔑别人使受损害 二、词类活用 (一)名词作动词 1. 陈太丘与友期行(《世说新语》)约定 2.一狼洞其中(《狼》)挖洞 3.恐前后受其敌(《狼》)攻击 4.狼不敢前(《狼》)上前 (二)名词作状语 1.谢太傅寒雪日内集(《世说新语》)在家里 2.元方时年七岁,门外戏(《世说新语》)在门外 3.学而时习之,不亦说乎(《论语十二章》)按时 4.吾日三省吾身(《论语十二章》)每天 5.其一犬坐于前(《狼》)像狗似的 6.意将隧入以攻其后也(《狼》)从通道 (三)动词做名词 1.传不习乎(《论语十二章》)老师传授的知识 2.止增笑耳(《狼》)笑料 (四)名词的意动用法 曲肱而枕之(《论语十二章》)以……为枕 (五)形容词的意动用法 好之者不如乐之者(《论语十二章》)以……为快乐 (六)形容词用作名词 温故而知新,可以为师矣(《论语十二章》)新的理解和体会 三、文言句式

七年级上文言文知识点汇总

七年级上文言文知识点汇总 第一讲:文言文考点: 1、文学常识; 2、内容理解; 3、实词词义(重点实词义、古今异义词、一词 多义、词类活用、通假字);4、虚词用法;5、名句默写;6、句子断句;7、翻译句子 第二讲:重点虚词用法 1、之①助词“的”;②代词(他、它、他的……);③动词“去”、“到”; ④用在主谓间,取消句子独立性;⑤宾语前置的标志(如:何陋之 有);⑥凑足音节,无实义,不译;⑦定语后置的标志(如:马之 千里者) 2、而①表修饰;②表顺接;③表转接;④表并列;⑤表假设(如:富而可求也) 3、以①用、用来;②来;③凭、靠;④因为;⑤把;⑥按照;⑦相当于“而” (如:卷石底以出) 第三讲:重点课文复习 第六单元 21、《论语》六则 1、通假字 ①不亦说乎(说—悦高兴)②学而不思则罔(罔—惘迷惑不解)③尊君在不(不—否表疑问) ④宁可以急相弃邪(邪—耶吗)⑤著我旧时裳(著—着穿)⑥火伴皆惊忙(火—伙伙伴) ⑦对镜帖花黄(帖—贴) 2、词类活用 ①不耻下问(耻形容词意动用法:认为……可耻)②门外戏(门外名词作状语:在门外) ③父异之(异形容词作动词:感到惊异)④父利其然也(利意动用法:认为……有利) ⑤稍稍宾客其父(宾客名词作动词:把……当宾客看待) 3、本课所选各则都是谈学习的,有的谈学习方法,有的谈学习态度,举例说明 一、二、三则主要涉及学习方法,四、五、六主要涉及学习态度。 (1)学习方法“学而时习之”即学习要复习。 “温故而知新”即在温习已学过的知识的过程中,获得新的体会。 “学而不思则罔”即学习与思考要结合。 (2)学习态度 “敏而好学”“不耻下问”即要谦虚好问 “学而不厌”即学习要不知满足,不断进取, “三人行,必有我师焉”即随时随地地向他人学习,取长补短。 4、归纳成语,格言。 温故知新,诲人不倦、不耻下问、三人行,必有我师焉。 22、《世说新语》二则 第一则、《期行》

新七年级语文上册文言文练习题及解析

新七年级语文上册文言文练习题及解析 一、部编语文七年级上册文言文练习 1.阅读下面的文言文,回答问题。 一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。途中两狼,缀行甚远。 屠惧,投以骨。一狼得骨止,一狼仍从。复投之,后狼止而前狼又至。骨已尽矣,而两狼之并驱如故。 屠大窘,恐前后受其敌。顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。屠乃奔倚其下,弛担持刀。狼不敢前,眈眈相向。 少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾。屠自后断其股,亦毙之。乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。 (1)解释下面划线的词语。 ①缀行甚远________ ②而两狼之并驱如故________ ③屠大窘________ ④其一犬坐于前________ (2)用现代汉语翻译下面句子。 ①久之,目似瞑,意暇甚。 ②乃悟前狼假寐,盖以诱敌。 (3)请用简洁的语言概括第四段狼“变诈”的表现。 (4)这个故事告诉了我们什么道理? 【答案】(1)连接、紧跟;追随、追赶;处境困迫,为难;像狗似的 (2)①时间长了,眼睛好像闭上了,神情很悠闲。②(屠户)这才明白前面那只狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌人的。 (3)一只狼假装睡觉,在前面诱敌;另一只狼从柴草堆里打洞意图从后面攻击屠户。(4)对待像狼一样阴险狡诈的恶势力,不能心存幻想,妥协退让,要用智慧和勇气和他们作斗争。 【解析】【分析】(1)本题考查文言实词含义的理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。 ①句意为:紧跟着走了很远。缀:连接、紧跟; ②句意为:但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。驱:追随、追; ③句意为:屠夫非常困窘急迫。窘:处境困迫,为难; ④句意为:另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。犬:像狗似的。 (2)本题考查文中重点句子的翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。 ①句中的重点词有:瞑:闭上;暇:悠闲。句意为:时间长了,眼睛好像闭上了,神情很悠闲。

初中七年级语文上册 文言文阅读阅读训练及答案

初中七年级语文上册文言文阅读阅读训练及答案 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面的文言文。回答下题。 【甲】 夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也。才须学也,非学无以广才。非志无以成学。淫慢不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! (诸葛亮《诫子书》) 【乙】 孙叔敖痰,将死,戒其子日:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之问有囊之丘①者;此其地不利,而名甚恶。荆②人畏鬼,而越人信褫③。可长有者。其唯此也。“孙叔敖死,王果以美地封其予,而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙权敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为己之所喜,此有道者之所以异乎俗也。 (选自《吕氏春秋》)【注】①寝之丘:含有陵墓之意。②荆:楚国的剐称。③截(jī):迷信鬼神和灾祥。(1)下列各句划线字解释不正确的一项是() A.淫慢不能励精鼓励 B.险躁则不能治性陶冶性情 C.孙叔敖疾生病 D.王数封我矣多次 (2)下列各组句中的“而”的意义或用法与“王果以美地封其子,而子辞”中的“而”相同的一项是() A.博学而笃志 B.温故而知新,可以为师矣 C.骨已尽矣,而两狼之并驱如故 D.家无井而出溉汲 (3)下列对两文的内容理解不正确的一项是() A.甲文是一封语言质朴的家书,表明作者望子成龙,愿其达官显贵;乙文让我们明白了:做人不可贪心不足。 B.甲文从学习和做人两方面论述,强调“静”,把失败归结为“躁”,“静”与“躁”对比,增强了论述效果。 C.乙文孙叔敖临终时告诫儿子“无受利地”,其子遵从父亲之意,请求王封给“名甚恶”的不利之地“寝之丘”,最终得以长久地拥有这片封地。 D.乙文“孙叔敖之知”表现在两个方面:楚王多次封赏他,他却不受;让儿子不受利地,而“请寝之丘”。 (4)用现代汉语翻译下列句子。 ①年与时驰,意与日去。 ②孙叔敖之知,知不以利为利矣。 【答案】(1)A

部编版七年级上册文言文逐字句翻译

8课《世说新语》两则译文 谢太傅寒雪日内集——谢太傅在一个寒冷的雪天,把家人聚集在一起与儿女讲论文义——跟子侄辈的人谈论诗文的义理 俄而雪骤——不久,雪下得紧了 公欣然曰——太傅高兴地说 白雪纷纷何所似——白雪纷纷扬扬落下像什么呢 兄子胡儿曰——他哥哥的长子胡儿说 撒盐空中差可拟——把盐撒在空中差不多可以相比 兄女曰:——他哥哥的女儿道韫说 未若柳絮因风起——不及比作柳絮被风吹得满天飞舞 公大笑乐——太傅高兴得大笑了起来 即公大兄无奕女——就是太傅的大哥谢无奕的女儿 左将军王凝之妻也——左将军王凝之的妻子 陈太丘与友期行——陈太丘和朋友相约同行 期日中——约定在正午时分 过中不至——过了中午朋友没有到 太丘舍去——陈太丘不再等候友人离开了 去后乃至——他离开以后,他的朋友才来到 元方时年七岁——陈元方那年七岁 门外戏——在家门外嬉戏 客问元方——客人问他 尊君在不——你的父亲在吗 答曰:——陈元方回答说 待君久不至——父亲等待您很长时间而您没有到 已去——已经离开了 友人便怒曰——客人便发怒说道 非人哉——不是人啊! 与人期行——和人家相约同行 相委而去——丢下我走了 元方曰——陈元方说 君与家君期日中——您与我父亲约定的时间是中午

日中不至——中午了您却没有到 则是无信——就是没有信用 对子骂父——对着人家儿子骂他的父亲 则是无礼——就是没有礼貌 友人惭——客人很惭愧 下车引之——下了车拉元方(表示好感) 元方入门不顾——元方走入家门,(根本)不回头看 11课《论语》十二章翻译 1、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”——孔子说:“学了(知识)然后按一定的时间复习它,不也是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人家不了解我,我却不恼怒,不也是道德上有修养的人吗?” 2、曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《学而》——曾子说:“我每天多次反省自己:替别人办事是不是尽心竭力了呢?同朋友交往是不是诚实可信了呢?老师传授的知识是不是复习了呢?” 3、子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”《为政》 ——孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁能独立做事情,四十岁(遇事)能不迷惑,五十岁知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同的意见,到七十岁才做事才能随心所欲,不会超过规矩。” 4、子曰:“温故而知新,可以为师矣。”《为政》 ——孔子说:“温习学过的知识,可以从中获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去做老师了。” 5、子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”《为政》 ——孔子说:“只学习却不思考,就会迷惑;只空想却不学习,就会疑惑。” 6、子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”——孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一竹篮饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了这种穷困清苦,颜回却没有改变他好学的乐趣。颜回的品质是多么高尚啊!” 7 、子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”《雍也》 ——孔子说:“知道学习的人比不上爱好学习的人;爱好学习的人比不上以学习为乐趣的人。” 8、子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”《述而》

人教部编版七年级语文上册文言文知识点归纳

人教部编版七年级语文上册文言文知识点归纳 一、《世说新语》二则 《咏■》 (一)通假字:无 (二)古今异义词: 儿女:古义:对于侄这一代晚辈的统称/今义:指儿子和女儿 (三)词类活用:无 (四)一词多义:无 (五)特殊句式: 1、倒装句:白雪纷纷何所似?(宾语前直) 2、倒装句:撒盐空中差可拟。(状语后直) 3、判断句:即大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 (六)重点实词虚词: 俄而:不久,一矣儿 骤:急 欣然:高兴的样子(然:……的样子) 差:大体 未若:不如 因:趁、乘 即:就是 (七)重点句于翻译: 1、公欣然曰,白雪纷纷何所似? 译:谢太傅商兴地说:纷纷扬扬的白雲像什么? 2、撒盐空中差可拟。 译:在空中撒盐差不多可以相比。 3、未若柳絮因风起。

译:不如比作柳絮凭借着风飞舞。 4、即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 译:谢道覩是谢太傅大哥谢无奕的女儿,左将军王凝之的妻于。 (八)重点问题梳理: 1、“寒雪“、“内集?'、“欣然”、“大笑乐"等词语营造了以种怎样的家庭气氛? 答:和睦、融洽、欢快、轻松 2、为什么“公大笑乐“? 答:因为孩子们的比喻生动、形象,他为孩于们的聪明智養感到欣慰、快乐。 3、“未若柳絮因风起“被后人称为咏雪佳句,妙在何处? 答:①柳絮团状与雪花在形态和动态上相似,給人以想象和美感,比喻十分传神。 ②预示着春天即将到来,有深刻的意蕴。 4、你认为谢太傅究完满意谁的答案?为什么? 答:对兄女的答案满意。因为文章最后一句“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”表明了谢道覩的身份,暗示了谢太傅对道飆才气的赞赏。 《陈太丘与友期行》 (一)通假字:尊君在不?不:“不“同“否'。 (二)古今异义词: 陈太丘与友期古:约定今:日期 太丘舍去古:离开今:前去?前往 下车引之古:拉今:引用 元方入门不顾古:回头看今:照顾或顾客 相委而去古义:丢下、舍弃今义:委屈、委托 (三)词类活用:无 (三)一词多义:无 (四)特殊句式:无 (五)重点实词虚词: 期:约定 舍去:丢下他而离开去后乃至:才 相委而去:丢下我走了。委,丢下?舍弃/相:表动作偏指一方引:拉,牵拉

七年级上册文言文练习题

七年级上册语文期末复习文言文练习题 《咏雪》 阅读下面文言文,完成1-9题。 ①谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰: ②“撒盐空中差可拟。”兄女曰:③“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 1、本文选自南朝宋彭城人编著的《》一文。 2、解释加点的字词。 内集 ..:儿女 ..:文义 ..俄而 ..:雪骤 欣然 ..:差可拟 ...:未若 ..:因.风起: 3、翻译文中划横线的句子: ① ② ③ 4、“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义”这一句总述了谢太傅家人咏雪的背景,极精炼地交代了时间“”、地点“”、人物“”、事件“”等要素。文中“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语为我们营造了一种的家庭气氛。 5、下列句子节奏划分正确的一项是() A.撒盐 / 空中差 / 可拟 B.白雪 / 纷纷何 / 所似 C.未若 / 柳絮 / 因风起 D.左将军 / 王凝 / 之妻也 6、对“公大笑乐”理解不正确的一项是() A、说明谢太傅对两个答案都表示满意。 B、谢太傅“笑”前喻,而“乐”后喻。 C.为“柳絮”一喻而“笑乐”。 D.谢太傅认为后一喻没有前一喻好。 7、文章最后写道:“即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。”作者写上这一句的用意何在? 答: 8、用“撒盐空中”和“柳絮因风起”来比拟“白雪纷纷”,你认为哪个更好?为什么? 答: 9、除“柳絮”一喻外,你还能写出一两个形容飞雪的喻体吗?能否再写出几句咏雪的诗句吗?答: 诗句: 《陈太丘与友期》 阅读下面文言文,完成1-7题。 陈太丘与友期行,期日中,①过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:②"非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”③友人惭,下车引之,元方入门不顾。 1、解释加点的字词。 与友期.行:太丘舍去 ..:去后乃.至: 尊君 ..在不.:待君.久不至 . :相委.而去: 家君 ..:下车引.之:元方入门不顾.: 2、翻译文中划横线的句子: ① ② ③ 3、“期日中,过中不至”说明陈太丘的朋友是个的人,“友人便怒”,从友人的话中我们又看到了友人是个的人,从“友人惭,下车引之”还可看出友人是个 的人。陈元方维护了父亲的尊严,显示了聪明才智,体现这一天资的语言是,也表现出对客人无信无礼的不满,体现不满的行动是“”。 4、元方对友人的评价是,从而课文想告诉我们的道理。 5、有人认为客人既已认错,陈元方就应当原谅他,而陈元方居然“入门不顾”,弄得客人尴尬至极,无地自容,这是否也应算作“无礼”?说说你的看法。 答: 6、你能写出几个古代少年机智聪明的故事吗? 答: 7、从元方的两处对话和一次行动中,你能看出元方是一个怎样的孩子? 答: 8.阅读《陈太丘与友期》,完成下列练习: 1.解释加粗的词。 无信:无礼:引: 2.翻译下列句子。 (1)与人期行,相委而去。

人教版七年级上语文文言文汇总

一、《童趣》沈复 余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。 夏蚊成雷,私拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。 余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚊为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。 一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然一惊。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。 译文|: 回想我童年的时候,能够对着太阳张开眼睛,明察秋毫,见到极小的东西,必定细细去观察它的纹路,所以常常得到事物之外的趣味。 夏日的蚊子声音象雷鸣,我心里把它比作成群的仙鹤在天空飞翔。心里这么想,成千成百的蚊子果然变成仙鹤了。我抬起头看,脖子都硬了。我又让蚊子留在帐子里面,慢慢地吸口烟喷出来,叫蚊子冲烟飞鸣,当作青云中的白鹤观看,果然就象鹤唳云端一样,令人怡然称快。 我又常在土墙凹凸的地方,或是花台小草丛杂的地方,蹲下身子,与花台一般高,定神仔细观察,以丛草作为树林,以小虫和蚂蚁作为野兽,以泥土凸的作为山丘,凹的作为山谷,神游其中,怡然自得。 有一天,见到有两个小虫在草里斗,看得正高兴的时候,忽然有个庞然大物拔山倒树而来,原来是一只癞虾蟆,舌头一吐,两个小虫就被它吞了进去。我年纪小,正看得出神,不觉吓得叫了起来。定了定神,捉住这只癞虾蟆,鞭打了数十下,驱逐去别的院子。 1.填空。本文的作者是_,字,代家,本文选自《》。 2.给加点的字注音或根据拼音写汉字。 童稚()鹤唳()项为之强()土砾()凸凹()()藐()小凹者为壑()怡()然自得 3.解释词语 张目对日(睁开)明察秋毫()纹理()时(时常)有物外之趣(超出物体本身之外的乐趣)私拟作(私下,私自;比拟) 项(颈,脖颈)为之强(通“僵”,僵硬) 徐( 慢慢地)喷以( 用)烟鹤唳( 鸣叫)云端怡然(愉快的样子) 盖( 原来是) 方(正)出神鞭(用鞭子打,抽打)数十 4、一词多义 ?指出下列“之”的用法(在括号中选出恰当的序号)A、代词,代人,代物,代事;B、结构助词,的;C、结构助词,舒缓语气,不翻译D、语末助词,不翻译;E、动词,去,往,到、 1、见藐小之物必细察其纹理(B的) 2、故时有物外之趣(的B ) 3、心之所向() 4、昂首观之( A ) 5、项为之强(A) 6、使之冲烟而飞鸣( A ) 7、为之怡然称快( A)8.至之市(E 去,往,到、) ?指出下列句中“以”的用法:A、用,拿;表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为"用""拿"凭借""依据""按照""用(凭)什么身份"等B、把,起提宾作用,可译为"把"C、示动作、行为产生的原因,可译为"因""由于"D、表示目的关系,"以"后的动作行为,往往是前一动作行为的目的或结果。可译"而""来""用来""以致"等。

部编人教版七年级上册语文文言文阅读(Word版)

部编人教版七年级上册语文文言文阅读(Word版) 一、部编语文七年级上册文言文阅读练习 1.阅读下面的文段,回答问题。 (甲)夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及! ——《诫子书》(乙)孙叔敖疾,将死,戒其子曰:“王数封我矣,吾不受也。为我死,王则封汝,必无受利地。楚、越之间有寝之丘者;此其地不利,而名甚恶。荆人畏鬼,而越人信禨①。可长有者,其为此也。”孙叔敖死王果以美地封其子而子辞,请寝之丘,故至今不失。孙叔敖之知,知不以利为利矣。知以人之所恶为已之所喜,此有道者之所以异乎俗也。 ——《孙叔敖戒子》【注释】①禨:(jī):迷信鬼神,向鬼神求福。 (1)下列加下划线词语解释不正确的一项是() A.王数封我矣多次,屡次 B.必无受利地一定 C.知以人之所恶恶劣 D.孙叔敖之知通“智” 智慧 (2)用“/”给文中画横线的句子断句。(限断两处) 孙叔敖死王果以美地封其子而子辞 (3)翻译句子。 ①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。 ②孙叔敖之知,知不以利为利矣。 (4)这两篇文章同为劝解儿子的书信,但是目的不同。甲文诸葛亮写信的目的是劝诫儿子________,________ 乙文孙叔敖写信的目的是劝诫儿子________ 。 【答案】(1)C (2)孙叔敖死/王果以美地封其子/而子辞 (3)①不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。 ②孙叔敖的智慧,在于明白不拿眼前利益作利益。 (4)静以修身;俭以养德(自己的话来说也对);不要去接受王给的肥沃的封地,而是要选择贫瘠而又名声差的封地。 【解析】【分析】(1)C项“恶”意思是“厌恶”。 (2)这句话意思是:孙叔敖死后,楚王果然把肥美的土地赐给他的儿子,但是孙叔敖的儿子谢绝了。根据句子意思划分节奏即可。 (3)本题翻译需注意,非:不是;致:到达;第一个“知”:通“智”,智慧;第二个“知”,明白。 (4)《诫子书》的中心内容是“静以修身,俭以养德”,即文章的开头的第一句话;乙文的中心句句是文章的最后一句话“知以人之所恶为己之所喜”。据此分析提炼或概括作答即

七年级上册语文文言文和古诗复习资料

. 整理 七年级上册语文复习资料 一、文言文 《童趣》 主要人物简介: 沈复(1763-?)字三白,江苏长洲人,清代文学家。 文章简介: 节选自《浮生六记·闲情记趣》。 文言文原文、翻译和注解: 原文: 童趣 余① 忆童 稚② 时,能 张目③ 对日,明察 秋毫④,见 藐小之物⑤ 必 细⑥ 察其纹理,故⑦ 时有 物外⑧ 之趣。 夏蚊成雷,私⑨ 拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项⑩ 为之 强㈠。又留蚊 于㈡ 素帐㈢ 中,徐㈣ 喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤 唳㈤ 云端,为之 怡然称快㈥。 余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台

. 整理 齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得㈦。 一日,见二虫斗草间,观之,兴㈧ 正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖㈨ 一 癞虾蟆㈩,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然一惊。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。 翻译: 我回忆童年幼小的时候,能睁大眼睛直视太阳,视力极其敏锐,见到细小的事物一定要仔细观察它的纹理,所以经常有超出事物本身的乐趣。 夏天的蚊子发出雷鸣般的叫声,我私下比作一群鹤在空中飞舞,心里这样想,就有时成千上百,果然变成鹤了。我抬看它们,脖子为此僵硬了。我又把蚊子留在未染色的帐子里,慢慢地用烟喷,让它们冲着烟雾边飞边叫,当作青云白鹤的景象,果然就像白鹤在云端飞鸣,我高兴得连声叫好。 我常常在土墙高低不平、花台上杂草丛生的地方,蹲下自己的身体,使身子和花台一样高;仔细地看,把草丛当作

. 整理 树林,把虫子和蚊子当作野兽,把土地突起的地方当作山丘,低洼的地方当成山沟,精神在这个“山林”中游览,感到安适愉快而满足。 有一天,我看见两个小虫在草间争斗,看得兴致正浓时,突然有个庞然大物,推倒石块压倒小草冲过来,原来是一只癞蛤蟆,它舌头一吐,两只小虫子就被它吃掉了。当时我还小,正看得出神,不禁让我惊叫起来。心神安定后,我捉住了癞蛤蟆,鞭打几十下之后,把它赶到别的院子里去了。 注解:

新人教版七年级上册文言文复习题(含答案)

新人教版七年级上册文言文复习题 一.阅读《陈太丘与友期》,完成1—6题。 陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒,曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中,日中不至,则是无言;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。 1.解释下列加点词语。 ①陈太丘与友期.行()②太丘舍去.() ③尊.君在不()④相委.而去() 2.翻译下列句子 ①元方时年七岁,门外戏。 ②友人惭,下车引之。 3.这则故事写了陈太丘、友人和陈元方三个人的活动,重点写的是哪两个人的活动?这两个人各有什么特点? 4.请按要求写出这则故事下述一些内容。 故事的起因: 故事的发展: 故事的高潮: 故事的结局: 5.陈元方的言行有对有错,请分别指出于下: 对:① ② 错: 6.故事中友人听了陈元方的话后感到非常惭愧,可是陈元方仍然“入门不顾”,假如是你,你会怎么做? 二.阅读《咏雪》,完成1—9题。 ①谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:②“撒盐空中差可拟。”兄女曰:③“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。 1、本文选自南朝宋彭城人_____________ 编著的《》一文。 2、解释加点的字词。 ⑴内集 ..() ..()⑶俄而 ..()⑵儿女 ⑷欣然 ..()..()⑸差可拟 ...()⑹未若 ⑺因.风起()⑻即.公大兄无奕女() 3、翻译文中划横线的句子: ① ② ③ 4、“谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义”这一句总述了谢太傅家人咏雪的背景,极精炼地交代了时间“________ ”、地点“________”、人物“_______”、事件“______”等要素。文中“寒雪”“内集”“欣然”“大笑”等词语为我们营造了一种_______ 的家庭气氛。 5、下列句子节奏划分正确的一项是() A.撒盐/ 空中差/ 可拟B.白雪/ 纷纷何/ 所似 C.未若/ 柳絮/ 因风起D.左将军/ 王凝/ 之妻也 6、对“公大笑乐”理解不正确的一项是() A.说明谢太傅对两个答案都表示满意。B.谢太傅“笑”前喻,而“乐”后喻。 1