电化学复习资料

一,概念

电化学概念及研究内容:

?研究电子导电相(金属和半导体)和离子导电相(溶液、熔盐和固体电解质)之间的界面上所发生的各种界面效应,即有电现象发生的化学反应的科学。?研究内容:

?第一类导体;(已属于物理学的研究范畴)

?第二类导体;(经典电化学领域)

?两类导体的界面及其界面。(现代电化学)

电化学装置(电化学反应)?两种电化学装置:原电池,电解池

?电池的组成:

?阴极(正极):得到电子发生还原反应

?阳极(负极):失去电子发生氧化反应

?电解池组成:

?阳极(正极):正电荷从电极到溶液(氧化)

?阴极(负极):正电荷从溶液到电极(还原)

电极与电极反应?电极:在相互接触的两个导体相中,一个是电子导电相,另一个是离子导电相,并且在相界面上有电荷转移,该体系称为电极体系,简称电极。?电极反应:作为电子导体的电极与离子导体(电解质溶液)接触面上进行的电子交换反应。

三、“可逆”电池:

?须从热力学意义上的可逆概念来理解,有两层含义:

1. 化学(物质)可逆性:电极反应物质在充、放电过程可逆;

2. 能量可逆性:即热力学可逆过程,为反应速度趋于零时的准静态过程(这一点初学者易忽视)。

可逆电池电动势的测量若用伏特计测量电动势:

1)需有电流i通过,此时的电池已非“可逆”(i较大),而且电解液浓度亦

随时间改变;

2)电池有内阻r,所以量得的仅为两电极间的输出电压,而非可逆电池的电动势。

测量要求:i ? 0

?即要求在几乎没有电流情况下的测量;

?因此,需在外电路上加一反向的等电动势的电池。

对消法测量消除液接电势:

1)采用单液电池,无液接电势;

2)两液相间用盐桥,减小或消除e j 电动势测定的应用一、热力学量的确定

二、电解质溶液平均活度系数的测定三、测定溶液的pH值四、电位滴定五、电势-pH 图及其应用

双电层(double layer)的概念在金属与溶液的界面上,由于正、负离子静电吸引和热运动两种效应的结果,溶液中的正、负离子只有一部分紧密地排在固体表面附近,相距约一、二个离子厚度称为紧密层(contact double layer);

另一部分离子按一定的浓度梯度扩散到本体溶液中,称为扩散层(diffused double layer)。紧密层和扩散层构成了双电层。金属表面与溶液本体之间的电势差即为界面电势差。首先,接受电子的银离子必须到达离电极表面附近的电荷转移反应层,这个反应物迁移的步骤叫液相传质步骤;

?其次,在电极表面析出的银原子,还要从析出地移到容易被接受的地方,排列成晶体,此过程叫做结晶化步骤;先行化学反应步骤后续化学反应步骤;电极电势偏离平衡电势的现象叫极化

1)化学电源(又称电池)

一种直接把化学能转变成电能的装置。

一次电池: primary battery,是电池内的活性物质因放电二消耗,用完就扔的电池,不像二次电池那样通过充电重复使用。但是,它价格便宜,锰干电池,碱性锰干电池,氧化银电池,镍-锌电池,空气电池,汞电池,锂电池等一次电池,都属于一次电池。

?电池性能的评价:

?1 放电比容量:放电容量通常用安(培).时

?即C=i.t(A.h)

?2放电率:

?3自放电:

4比能量/比功率

几种常规一次电池介绍:

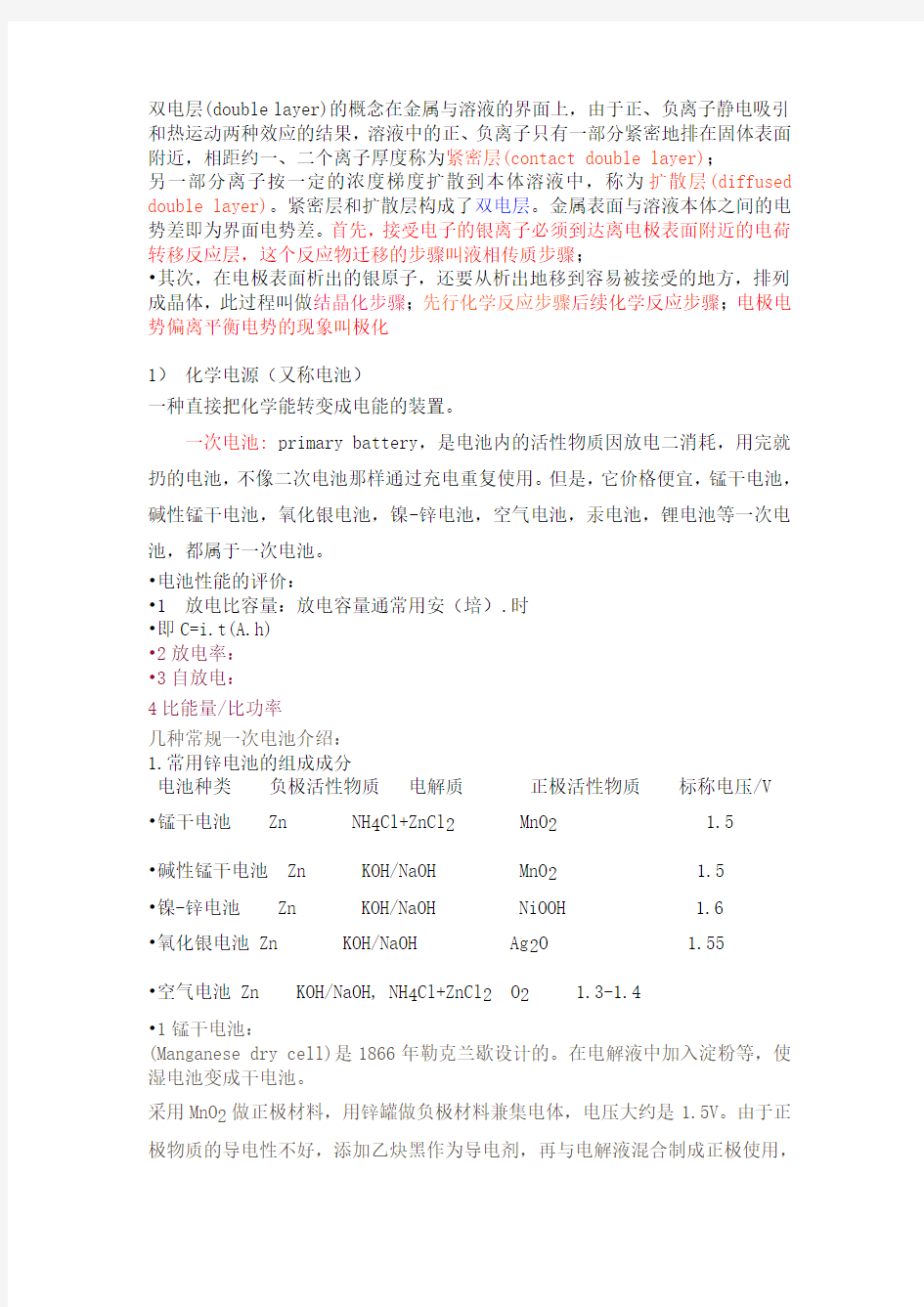

1.常用锌电池的组成成分

电池种类负极活性物质电解质正极活性物质标称电压/V ?锰干电池 Zn NH4Cl+ZnCl2 MnO2 1.5

?碱性锰干电池 Zn KOH/NaOH MnO2 1.5

?镍-锌电池 Zn KOH/NaOH NiOOH 1.6

?氧化银电池 Zn KOH/NaOH Ag2O 1.55

?空气电池 Zn KOH/NaOH, NH4Cl+ZnCl2 O2 1.3-1.4

?1锰干电池:

(Manganese dry cell)是1866年勒克兰歇设计的。在电解液中加入淀粉等,使湿电池变成干电池。

采用MnO2做正极材料,用锌罐做负极材料兼集电体,电压大约是1.5V。由于正极物质的导电性不好,添加乙炔黑作为导电剂,再与电解液混合制成正极使用,

中心插入碳棒作为集电体。

锰干电池的电解液有两种类型:

一:含5%~20%氯化锌的饱和氯化铵水溶液----氯化铵型电池;

二:含25%氯化锌和2.5%氯化铵的水溶液----氯化锌型电池

两类电池反应不同。

锂电池定义:负极使用金属锂或锂合金或含锂化合物的一类电池的总称。

金属锂具有较高的电化学活性,因此必须采用有机溶剂作为电解液。

锂电池的电解液应满足:

(1)必须是质子惰性;

(2)不与金属锂及正极物料发生反应;

(3)有高的离子传导性;

(4)较宽的温度范围内保持为液态;

(5)低的饱和蒸气压、无毒性等。

溶剂一般是:乙腈、碳酸丙烯酯等。

电解质一般为:LiClO4, LiAsF6,LiBF4,LiPF6,LiCl,LiAlCl4。

?二次电池在放电后经充电可使电池中的活性物质恢复工作能力。又称蓄电池和可充电池。

评价二次电池性能的主要指标容量效率:一定条件下,一个蓄电池放电时输出的电量和电池充电至原始状态时所需的电量比。如果容量效率接近1,则表明充放电过程中能量损失小。

伏特效率:蓄电池放电和充电过程中的工作电压之比。它反映放电和充电过程极化的大小。伏特效率接近1,表示电池的可逆性好。

能量效率:能量效率是容量效率和伏特效率的乘积,是评价电池能量损失和极化行为的综合指标。

充放电行为:充放电行为是评价二次电池优劣的重要指标。实用电池希望充放电曲线平坦,初始电压和截至电压的差值小。

锂离子电池的安全性锂离子电池的安全性之所以备受关注,是由于其自身特点决定的:

1、电池能量密度很高,如果发生热失控反应,放出很高的热量容易导致不安全行为发生;

2、锂离子电池由于采用有机电解质体系,有机溶剂是碳氢化合物,在4.6V左右易发生氧化,并且溶剂易燃,若出现泄漏等情况,会引起电池着火,甚至燃烧、爆炸;

3、对于锂离子电池,过充电反应会使正极材料结构发生变化而使材料具有很强的氧化作用,使电解液中溶剂发生强烈氧化,并且这种作用是不可逆的,反应引发的热量如果积累会存在引发热失控的危险。

4、长期循环电池的负极上还存在着金属锂析出的可能,特别对于单体容量高的电池,因热扰动可能会引发一系列放热副反应,最终导致热失控而引发安全问题。原则上,锂离子电池正常使用条件下通常是安全的,电池在滥用时由于电池内特定的能量输入导致组成物质物理或化学反应产生大量的热,而热量不能及时逸出导致热失控,使电池发生毁坏,如猛烈的泄气、破裂并伴随着着火,造成安全事故。

?为了改善电解液的性能,拓宽电池的使用温度范围,常对电解液进行改性------通过添加各种添加剂。

?添加剂包括:成膜添加剂;导电添加剂;阻燃添加剂;过充保护添加剂;低温添加剂等。

锂离子电池的优缺点:

ü1.工作电压高;

ü2.能量密度高;

ü3.能量效率高;

ü4.自放电速率低;

ü5.循环寿命长;

ü6.基本无记忆效应;

ü7.不含有毒物质;

1.快充放电性能差、大电流放电特性不理想

2.价格偏高

3.过充放电保护问题

以电解质类型来分,传统燃料电池主要有五种类型:

质子交换膜燃料电池 (PEMFC)、

磷酸燃料电池(PAFC)、

熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)

固体氧化物燃料电池 (SOFC),

碱性燃料电池 (AFC)

燃料电池按温度划分1、低温燃料电池(工作温度一般低于100℃ ):

碱性燃料电池、质子交换膜燃料电池;

2、中温燃料电池(工作温度一般在100~300℃):

磷酸型燃料电池

3、高温燃料电池(工作温度温度一般为600~1000℃)

熔融碳酸盐燃料电池,固体氧化物燃料电池

质子交换膜燃料电池的核心燃料电池的核心部件有两部分:

一是催化剂(膜电极);

二是质子交换膜。

催化剂主要是促进电极反应的进行,加快反应速度;

后者是质子交换膜燃料电池的“心脏”,它不仅起着隔离燃料和氧化剂防止它们

直接发生反应的作用,而且还起着电解质的作用,是一种选择透过的功能高分子膜.燃料电池的输出功率、电池效率、成本都强烈地依赖于质子交换膜。

室温下,CO对Pt催化剂有强烈的毒化作用和很强的吸附能力,占据了氢在Pt 上的吸附位点,使其难以进行吸附解离,阳极过电位提高,电池效率下降。这种现象称为CO中毒。

?双极板必须满足以下功能:

1)实现单电池间电联结,须由导电良好的材料构成。

2)将燃料和氧化剂通过由双极板,密封件等构成的共用孔道,并由流场均匀分配到电极各处;

3)双极板两侧的流场分别是氧化剂与燃料,双极板必须是无孔的;由几种材料构成的复合双极板,至少其中之一是无孔,实现氧化剂与燃料的分隔;

?4)抗腐蚀,达到一定的寿命:几千到几万小时;

?5)必须是热的良导体,利于废热的排出;

?6)为降低成本,材料须有利于加工;

?目前广泛采用的材料是石墨和金属板。

?石墨双极板

?1纯石墨双极板:

?采用石墨粉、粉粹焦炭与可石墨化的树脂或沥青混合,在石墨化炉中按一定升温程序,升温至2500~2700℃,制备无孔或低孔隙率、含纳米级孔的石墨块,经切割和研磨,制备厚度为2~5mm的石墨板,机加工孔道、用电脑在表面刻绘流场。

?2膜铸双极板:石墨/树脂材料

?目前除传统硬石墨双极板外,只有石墨/树脂复合材料双极板得到应用。在石墨/树脂材料中,树脂作为粘结剂用以增强石墨板的机械强度,并提高其阻

气性能;

?工艺:将石墨粉与热塑性树脂均匀混合,有时需要加入催化剂、阻滞剂、脱模剂和增强剂在一定的温度下冲压成型;

?3浸渍类石墨板:浸渍法

?浸渍类石墨板是传统双极板材料,主要是通过将石墨材料在有机高分子材料(如树脂等)中浸渍,石墨的孔隙被渗入的浸渍剂填充、堵塞、阻断或封闭,达到

双极板的要求而制成。

?这种石墨板具有工艺简单等优点,但是存在机械性能较差、周期较长等问题。?4模压或注塑类石墨板:模压成型或注塑成型

?模压或注塑成型的石墨板是目前以石墨为基材的双极板的一个研究热点。

?这种双极板可有效提高石墨材料的阻气性能和机械强度,最突出优点是成板时间短、成本较低。

?但这种石墨板由于树脂没有石墨化,造成内阻大,比纯石墨板大约高300倍,因此仍需要改进。

?5 流延-注浆成型碳/石墨双极板:

?利用流延法(凝胶注模法)成型碳/石墨板:以中间相碳微球为原料、以各种金属(如钛、硼等)和化合物(如碳化钛、碳化硼等)作为石墨化催化剂,采用流延法成型碳板材料,可一次性成型。

?优点:省却机加工过程,节约生产周期和成本。

?金属双极板:用薄金属板作双极板,适于批量生产,可采用冲压技术制备各种构型;

?目前研究的金属双极板材料主要有三类:

?一、铁基合金,主要是不同材质的不锈钢;

?二、轻金属,如Ti、Al等;

?三、以轻金属或不锈钢为基体经表面处理的材料。

?2.1 铁基合金

?铁基合金(不锈钢)是最早用于双极板的金属材料:价格低廉,不易生锈,坚固耐用,厚度在3~5mm。不锈钢的合金元素对耐蚀性能有很大影响。

?2.2 轻金属

?适于双极板的轻金属有钛及其合金、铝及其合金等。

?轻金属与不锈钢相比,具有比强度高、易加工等特点,在某些特殊用途中应用较多,如航空航天。

?2.3表面改性的材料

?为了提高金属双极板的耐腐蚀性,使金属双极板在长时间内保持相对稳定,必须进行相应的表面处理或表面改性:表面强化、合金化等。

?复合结构双极板?采用金属板与石墨板复合起来作为双极板。复合双极板结合了石墨板和金属板的优点,具有耐腐蚀、体积小、质量轻、强度高等特点。?复合双极板可分如下3类:

?(1)以碳为基体的复合双极板

?(2)以聚合物为基体的复合双极板

?3)镶嵌式复合双极板

?采用薄金属板或其它强度高的导电板作为分隔板,边框采用塑料、聚砜、聚碳酸脂等,边框与金属板之间采用导电胶粘接。

膜电极三合一组件(MEA)主要由质子交换膜、气体扩散层和电催化层组成,它是PEMFC的核心部件。?根据催化剂负载方式不同,膜电极的制备方法包括:机械压制法、直接涂抹法、化学沉积法、电化学沉积法、物理溅射沉积法等。

1、水电解:

电解时,阳极上发生氧化反应,阴极上发生还原反应:

阳极:2OH-----1/2O2+H2O+2e-

阴极:2H2O+2e-------H2+2OH-

总反应:H2O---H2+1/2O2

该反应的能斯特方程为:

食盐电解是重要的工业性电化学工艺;也称为氯碱工业;

电解食盐水,可产生烧碱、氯气、氢气,是电解工业中规模最大的; 食盐电解的工艺有水银法、隔膜法和离子交换法等三种方法;

水银法食盐电解:又称汞槽电解法;

1、电流效率ηI 和电能效率ηE :

制取一定量的物质所必需的理论消耗电量Q 与实际消耗电量Qr 的比值:

2、电能效率ηE

为了获得一定的产品,根据热力学计算所需的理论能耗与实际能耗之比:

3、槽电压V :

要使电流通过电解槽,必须在电解槽的两极施加一定的电压,这就是槽电压;

1、假设电解时,阴极溶液中含有NaCl 4.53mol.L -1 、NaOH 2.5mol.L -1,在阳极可能放电的离子有Cl -1、OH -1;在阴极放电的可能离子有:Na +、H +;分别计算各自的平衡电极电势和析出电势:

Cl 2的析出电压:设阳极溶液为中性,PO 2=101.3KPa ,则:溶液中Na +的浓度为NaOH 浓度和NaCl 浓度之和:4.53+2.5=7.03mol.L -1再考虑超电势,如电解时采用铁阴极,石墨阳极,则I=1000A.m -2时,阴极超电势为:根据以上计算可知:在阳极上先析出Cl 2,阴极上放出H 2,即Na + 不放电;而是浓度极小的H +放电,

从而破坏了H 2O 的解离平衡,使OH -在阴极部积聚起来;成为NaOH 溶液;金属共沉积的类型分为两大类:正常共沉积(Normal codeposition) 、反常共沉积(Abnormal codeposition)

正常共沉积:电沉积合金中元素的相对比例基本符合热力学规律,即较不活泼的金属优先沉积出来;

包括:正则沉积、非正则沉积和平衡沉积;

反常共沉积:电沉积合金中沉积层的组成不符合热力学规律,即较活泼的金属反而优先沉积出来;

包括异常共沉积、诱导共沉积;

2/2 1.360.05915log Cl Cl Cl V a ψ-=-1.360.05915log 4.530.672V =-?1.33V =271/20.4010.05915log100.82O V V ψ-=-=22/0.8280.05915log H O H OH a -

=--0.8280.05915log 2.50.730.8443V

=--?=-2,0.39H Fe V η=2,0.25Cl V η=石墨2, 1.0O V η=石墨0.8430.39 1.233V ψ=--=-, 2.68Na V ψ?-析2

0.82 1.0 1.82O V ψ=+=

国内外有关生物电化学的书籍

1、电化学与生物传感器 张学记化学工业出版社(2009-7-1) 目录:第1章 NO电化学传感器 第2章农药生物传感器 第3章葡萄糖电化学生物传感器 第4章离子选择性电极的新进展 第5章电化学免疫分析及免疫传感器研究进展 第6章超氧化物电化学及生物传感器:原理、进展及应用 第7章场效应器件检测带电大分子:可行性和局限性第8章生物样品中H2S产物的电化学传感器 第9章免疫传感器的最新进展 第10章用于体内pH测定的微电极 第11章生物芯片——原理与应用 第12章生物燃料电池 第13章基于电活性无机多晶体的化学及生物传感器 第14章基于纳米粒子的生物传感器和生物分析 第15章基于碳纳米管的电化学传感器 第16章基于溶胶?凝胶材料固定生物分子的生物传感器 第17章基于蛋白质直接电子转移的生物传感器 2、医学生物电化学方法 考利达吉林人民出版社(1983-06) 3、龋病与生物电和自由基 黄力子第四军医大学出版社; 第1版 (2003年1月1日) 目录:第一篇龋病发病机理的生物电化学理论的提出 第二篇电化学人工龋模型的建立及其意义 第三篇龋病发病机量与自由基 4、生物电分析化学 金文睿汪乃兴彭图治赵昕山东大学出版社(1994-10)

1、Modern Bioelectrochemistry Gutmann, Felix、 Keyzer, Hendrik Springer-Verlag New York Inc. (2012-03) 2、Bioelectrochemistry: Fundamentals, Experimental Techniques and Applications P. N. Bartlett WileyBlackwell (2008-06) 3、Elsevier Science E. Palecek(2006-02) 4、Bioelectrochemistry: Charge Separation Across Biomembranes - Proceedings of the Nineteenth Course of the International School of Biophysics, Held in Erice, Italy, Novemeber 13-18, 1988 No. 3 Blank, Martin、 Milazzo, Giulio Kluwer Academic/Plenum Publishers (1991-01) 5、生物电化学:生物氧化还原反应 6、(意)[米拉佐]https://www.360docs.net/doc/b02267125.html,azzo,(美)[布兰克]Martin Blank合编;肖科等 译天津科学技术出版社(1990) 目录:第1章生物电化学和生物能学 第2章进行氧化还原反应的一般准则 第3章光合作用——选题 第4章生物酶氧化还原反应的能力学 第5章生物电化学的动力学:在电极上和溶液中的光氧化还原反应 第6章生物电化学中现代伏安方法的应用 7、生物电化学系统:从胞外电子传递到生物技术应用(Bioelectrochemical systems : from extracellular electron transfer to biotechnological application) [比] 瑞贝(KorneelRabaey),等著。王爱杰、任南琪、陶虎春等译科学出版社 (2012-06) 目录:第1章生物电化学系统:面向环境和工业生物技术的新方法第2章微生物利用生物质产能 第3章酶燃料电池及其与BES/MFC的互补关系 第4章基于可溶性化合物的电子穿梭 第5章从微生物到电子活性表面的直接电子传递 第6章生物电化学系统中的基因改造微生物 第7章电化学损失 第8章分析生物电化学系统的电化学方法 第9章生物电化学系统中的材料 第10章影响BES性能的技术因素及规模化的瓶颈 第11章有机物氧化 第12章生物电化学系统中硫化物的转化 第13章生物电化学系统中的化学催化阴极 第14章反应器中的生物电化学还原

碳材料在电化学储能中的应用_梁骥

碳材料在电化学储能中的应用 梁骥,闻雷,成会明,李峰* (中国科学院金属研究所先进炭材料研究部,辽宁沈阳110016) 摘要:电化学储能材料是电化学储能器件发展及性能提高的关键之一.碳材料在各种电化学储能体系中都起到 了极为重要的作用,特别是近期出现的各类新型碳材料为电化学储能的发展带来了新动力,并展现了广阔的应用前景.本文综述了碳材料,特别是以碳纳米管和石墨烯为代表的纳米碳材料,在典型电化学储能器件(锂离子/钠离子电池、超级电容器和锂硫电池等)、柔性电化学储能和电化学催化等领域的研究进展,并对碳材料在这些领域的应用前景进行了展望. 关键词:碳材料;电化学;储能;催化;锂硫;氧还原中图分类号:O646 文献标识码:A 收稿日期:2015-09-11,修订日期:2015-11-04 *通讯作者,Tel:(86-24)83970065,E-mail :fli@https://www.360docs.net/doc/b02267125.html, 沈阳材料科学国家(联合)实验室葛庭燧奖研金项目、科技部国家重大科技研究计划项目(No.2011CB932604, 2014CB932402)、国家自然科学基金(No.51221264,No.51525206,No.51172239,No.51372253,No.U14012436)、中国科学院 战略性科技先导专项(No.XDA01020304)和重点部署项目(No.KGZD-EW-T06)资助 电化学 JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY 第21卷第6期 2015年12月 Vol.21No.6Dec.2015 DOI :10.13208/j.electrochem.150845 Cite this :J .Electrochem .2015,21(6):505-517 Artical ID :1006-3471(2015)06-0505-13Http ://https://www.360docs.net/doc/b02267125.html, 交通、信息等领域的高速发展,对具有高能量/功率密度、长寿命、安全、廉价以及环境友好等特性的电化学储能器件提出了愈加迫切的需求.为实现电化学储能器件的快速充放电,需提高其功率密度;为增强续航能力,需提高其能量密度;为延长使用寿命,需提高其循环性能;为实现便携性,需轻、薄、可弯折等特性,而影响这些性能的根本因素在于电化学储能材料(电极材料)的特性.因此,研究开发高性能、低成本的电极材料是电化学储能器件研发工作的核心. 目前,高性能电极材料已成为材料和电化学储能应用研究领域的热点,而针对未来的电池系统,如锂硫电池和柔性电池等,电极材料的研究具有更大的科学意义和应用潜力,并受到了广泛关注.然而电化学储能体系十分复杂,诸多热力学和动力学行为(包括化学、物理、力学等行为)在电化学过程中于不同尺度同时发生,这些行为与电极材料的结构和性质密切相关,但由于研究手段的制约,人们对这些行为的认识并不深入.尽管对于电化学储能的材料和器件的研究已经取得较大进展,但迄今尚未取得根本性的突破,目前的电化学储能材料难以满足未来新型电子器件的要求[1]. 碳材料具有结构多样、表面状态丰富、可调控性强、化学稳定性好等优点,同时具有优异的电输运特性和高活性表面,长久以来一直是各类电化学储能器件的理想材料,同时也是电化学储能体系中的关键组分,以活性物质、导电剂、包覆层、柔性基体、电催化剂(载体)等多种形式应用于电化学储能器件/体系中并发挥重要作用.特别是以碳纳米管和石墨烯为代表的新型碳纳米材料,具有优异的导电性、高比表面积和可构建三维网络结构的特点,在电化学储能领域表现出巨大的应用潜力,近年来得到了快速发展[2]. 1碳材料概述 碳材料的发展不断给科学和研究拓展新的领域并带来新的方向.从上个世纪发现的富勒烯、碳纳米管到近期出现的石墨烯和石墨炔一直被广大研究人员和产业部门所关注,形成了持续热点.碳元素在自然界中广泛存在,具有构成物质多样性、特异性特点.作为单质,碳原子可由sp 1、sp 2、sp 3三种杂化方式形成结构和性质完全不同的固体.其中,sp 2杂化的碳原子构成的碳质材料形式最为多样,新型碳材料基本都是以sp 2杂化为主. sp 2杂化的碳材料由石墨片层或石墨微晶构

电化学基础全章教案(教与学)

第四章电化学基础 §4.1 原电池 一、探究目标 体验化学能与电能相互转化的探究过程 二、探究重点 初步认识原电池概念、原理、组成及应用。 三、探究难点 通过对原电池实验的研究,引导学生从电子转移角度理解化学能向电能转化的本质,以及这种转化的综合利用价值。 四、教学过程 【引入】 电能是现代社会中应用最广泛,使用最方便、污染最小的一种二次能源,又称电力。例如,日常生活中使用的手提电脑、手机、相机、摄像机……这一切都依赖于电池的应用。那么,电池是怎样把化学能转变为电能的呢?我们这节课来一起复习一下有关原电池的相关内容。 【板书】§4.1 原电池 一、原电池实验探究 讲:铜片、锌片、硫酸都是同学们很熟悉的物质,利用这三种物质我们再现了1799年意大利物理学家----伏打留给我们的历史闪光点! 【实验探究】(铜锌原电池) 实验步骤现象 1、锌片插入稀硫酸 2、铜片插入稀硫酸 3、锌片和铜片上端连接在一起插入稀 硫酸 【问题探究】 Zn Cu ×

1、锌片和铜片分别插入稀硫酸中有什么现象发生? 2、锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,现象又怎样?为什么? 3、锌片的质量有无变化?溶液中c (H+)如何变化? 4、锌片和铜片上变化的反应式怎样书写? 5、电子流动的方向如何? 讲:我们发现检流计指针偏转,说明产生了电流,这样的装置架起了化学能转化为电能的桥梁,这就是生活中提供电能的所有电池的开山鼻祖----原电池。 【板书】(1)原电池概念:学能转化为电能的装置叫做原电池。 问:在原电池装置中只能发生怎样的化学变化? 学生: Zn+2H+=Zn2++H2↑ 讲:为什么会产生电流呢? 答:其实锌和稀硫酸反应是氧化还原反应,有电子的转移,但氧化剂和还原剂热运动相遇发生有效碰撞电子转移时,由于分子热运动无一定的方向,因此电子转移不会形成电流,而通常以热能的形式表现出来,激烈的时候还伴随有光、声等其他的形式的能量。显然从理论上讲,一个能自发进行的氧化还原反应,若能设法使氧化与还原分开进行,让电子的不规则转移变成定向移动,便能形成电流。所以原电池的实质就是将氧化还原的电子转移变成电子的定向移动形成电流。 (2)实质:将一定的氧化还原反应的电子转移变成电子的定向移动。即将化学能转化成电能的形式释放。 问:那么这个过程是怎样实现的呢?我们来看原电池原理的工作原理。 (3)原理:(负氧正还) 问:在锌铜原电池中哪种物质失电子?哪种物质得到电子? 学生:活泼金属锌失电子,氢离子得到电子 问:导线上有电流产生,即有电子的定向移动,那么电子从锌流向铜,还是铜流向锌? 学生:锌流向铜 讲:当铜上有电子富集时,又是谁得到了电子? 学生:溶液中的氢离子

微生物电化学测试系统技术参数

微生物电化学测试系统技术参数 1. 工作条件 1.1 电源:220V,50Hz; 1.2 仪器运行的持久性:仪器可连续正常运行; 1.3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 2. 电化学测试系统 2.1 系统组成:电化学工作站主机1台、软件1套、电极线等配件若干; 2.3 槽压:±30V;施加电位:±10 V; 2.4 电位精度:±0.2%; 2.5 电位分辨率:0.3μV; 2.6 ★最大输出电流:±2A;最小电流1nA;可扩展到20A; 2.7 施加及测量电流精度:全量程±0.2%; 2.8 ★输入偏置电流:<1 pA;ECD最小电流分辨率:0.3fA(硬件测量),测试可自动扣除背景基线电流。 2.9 ★交流阻抗硬件输出频率范围:10μHz-32MHz;1Ω的样品在1Hz下的阻抗测量精度(阻抗精度图):0.3%;频率信号类型:单正弦波、五正弦波、十五正弦波; 2.10 阻抗模块除进行常规的交流阻抗测试外,可以调制外部信号,进行EHD,IMPS,IMVS测试。 2.11 仪器可扩BA双恒电位仪功能,能同时测试两个工作电极,共用辅助和参比。 2.12 仪器接口:USB;电极连接方式:2,3,4电极; 3. 微生物电解池 3.1 定制电解池; 3.2 预留测试窗口,微生物可直接在池内生长,直接进行电化学测试; 3.3 带通气口和出气口; 3.4 含定制的参比电极及辅助电极; 4. 电化学软件 4.1 软件可自由安装在任意一台计算机上并可脱机运行,用户可用其对测得的数据进行离线分析; 4.2 ★软件可以与第三方设备联用,如控制旋转圆盘电极转速、恒温槽,红外、紫外等;阻抗拟合软件最好具有最新开发的模型,以便能对数据进行深入解析。 4.3 软件支持修改内置标准测试方法,支持组合测试,支持用户创建自己的测试方法;软件兼容并支持LabView,VB等软件的控制,支持软件的二次开发。 5. 技术服务与售后要求 5.1 ★仪器厂家在湖北设有办事处,有售后工作服务人员;

高考化学一轮复习单元训练题第十二章电化学基础A卷

单元训练金卷·高三·化学卷(A ) 第十二单元 电化学基础 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形 码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂 黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草 稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 P 31 S 32 Cl 35.5 Cu 64 Zn 65 一、选择题(每小题3分,共48分) 1.课堂学习中,同学们利用铝条、锌片、铜片、导线、电流计、橙汁、烧杯等用品探究原电池 的组成。下列结论错误的是 A .原电池是将化学能转化成电能的装置 B .原电池由电极、电解质溶液和导线等组成 C .图中a 极为铝条、b 极为锌片时,导线中会产生电流 D .图中a 极为锌片、b 极为铜片时,电子由铜片通过导线流向锌片 2.化学反应中通常伴随着能量变化,下列说法中错误的是 A .煤燃烧时将部分化学能转化为热能 B .电解熔融Al 2O 3时将部分化学能转化为电能 C .炸药爆炸时将部分化学能转化为动能 D .镁条燃烧时将部分化学能转化为光能 3.原电池电极的“正”与“负”不仅与电极材料的性质有关,也与电解质溶液有关。下列说法中正 确的是 A .由Fe 、Cu 和FeCl 3溶液组成的原电池中,负极反应式为:Cu -2e ?=Cu 2+ B .由Al 、Cu 和稀硫酸组成的原电池中,负极反应式为:Cu -2e ?=Cu 2+ C .由Al 、Mg 和NaOH 溶液组成的原电池中,负极反应式为:Al +4OH ?-3e ?=AlO ?2+2H 2O D .由Al 、Cu 和浓HNO 3溶液组成的原电池中,负极反应式为:Al -3e ?=Al 3+ 4.a 、b 、c 、d 、e 五种金属,将a 与b 用导线接起来浸入电解质溶液中,a 金属溶解;将a 、d 分别投入等浓度的盐酸中,d 比a 反应强烈;将铜浸入b 的盐溶液里,无明显变化,把铜浸入c 的盐溶液里,有c 析出;将a 与e 用导线连接浸入电解质溶液中,电子沿导线流向a 。则活动性顺序为 A .a >c >e >d >b B .d >a >b >c >e C .d >b >a >c >e D .e >d >a >b >c 5.肼(N 2H 4)空气燃料电池是一种碱性燃料电池,电解质溶液是20%~30%的KOH 溶液。下列说法不正确的是 A .该电池放电时,通入肼的一极为负极 B .电池每释放1mol N 2转移的电子数为4N A C .通入空气的一极的电极反应式是O 2+2H 2O +4e -===4OH - D .电池工作一段时间后,电解质溶液的pH 将不变 6.下列图示中关于铜电极的连接错误的是 7.宇宙飞船配备的高效MCPC 型燃料电池可同时供应电和水蒸气,所用燃料为氢气,电解质为熔融的碳酸钾,已知该电池的总反应为2H 2+O 2===2H 2O ,负极反应为H 2+CO 2-3-2e -===CO 2↑+H 2O ,则下列推断中,正确的是 A .电池工作时,CO 2-3向负极移动 B .电池放电时,外电路电子由通氧气的正极流向通氢气的负极 C .正极的电极反应:4OH --4e -===O 2↑+2H 2O D .通氧气的电极为正极,发生氧化反应 8.硼化钒(VB 2)—空气电池是目前储电能力最强的电池,电池结构示意图如图,该电池工作时总反应为4VB 2+11O 2===4B 2O 3+2V 2O 5,下列说法正确的是 此卷只装订不密封 班级 姓名 准考 证 号 考场 号 座 位号

详解电化学储能在发电侧的应用

详解电化学储能在发电侧的应用 随着国家环境保护力度的不断加强,新能源发电装机占比逐渐攀升,我国能源结构正在逐步转型。储能系统因其响应速率快、调节精度高等特点,成为能源行业中提升电能品质和促进新能源消纳的重要支撑手段,受到越来越多的重视。并且由于储能技术的进步、产品质量的提高及成本的不断降低,储能技术已具备商业化运营的条件,尤其是多种电化学储能技术的发展逐步扩展了储能的应用领域。 除了技术的进步,国家政策法规的颁布、电力市场改革的不断深化,也促进了电化学储能技术的应用推广。本文从数据的角度概要分析了储能在全球电力行业中的应用现状,对国内电化学储能产业政策和标准的发展进行了总结,并介绍了电化学储能的种类、技术路线以及系统集成关键技术。除此之外,针对发电侧,重点从功能、政策和应用项目等方面论述了电化学储能技术在大规模新能源并网、辅助服务及微电网等有商业价值的应用场景。最后对电化学储能技术在未来能源系统中的前景和发展趋势做了展望,并在促进储能商业化运营及推广方面对储能企业提出了发展建议。 目前,我国电力生产和消费总量均已居世界前列,且保持高速增长的趋势。国家统计局发布的数据显示,2018年1~12月份,全国规模以上发电企业累计完成发电量67914 kW·h,同比增长6.8%,全国全社会用电量68449 kW·h,同比增长8.5%。而在电能供给和利用方面我国却还存在结构不合理、综合利用效率较低、新能源渗透率较低、电力安全水平亟待提升等问题[1],因此如何保障经济发展中电力生产与供应的安全,同时又实现节能减排与环境保护,是我国电力行业发展的重大战略任务。近年来飞速发展的储能技术为解决以上问题提供了可行性。储能成本和性能的改进、全球可再生能源运动带来的电网现代化与智能化,以及电力市场改革带来的净电量结算政策的淘汰、参与电力批发市场、财政激励、FIT(太阳能发电上网电价补贴政策)等因素的驱动,使得储能在全球掀起了一场发展热潮。储能使电能具备时间空间转移能力,对于保障电网安全、改善电能质量、提高可再生能源比例、提高能源利用效率具有重要意义。基于储能

高二化学《电化学基础》单元测试题

高二化学《电化学基础》单元测试题 注意:可能用到的相对原子质量: H C N O Cl Fe Cu Zn Ag 1 1 2 14 16 35.5 56 64 65 108 【测试题目】 第I卷(选择题,共48分) 一、选择题(本题包括12个小题,每小题4分,每题只有一个选项符合题意) 1、下列关于实验现象的描述不正确的是 A、把铜片和铁片紧靠在一起浸入稀硫酸中,铜片表面出现气泡 B、用锌片做阳极,铁片做阴极,电解氯化锌溶液,铁片表面出现一层锌 C、把铜片插入三氯化铁溶液中,在铜片表面出现一层铁 D、把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,产生气泡速率加快 2、钢铁发生电化学腐蚀时,负极发生的反应是 A、2H++2e-=H2 B、2H2O+O2+4e-=4OH— C、Fe-2e-=Fe2+ D、4OH—-4e-=2H2O+O2 3、用惰性电极电解下列溶液时,阴极和阳极上的主要产物分别是H2和O2的是 A、稀NaOH溶液 B、HCl溶液 C、酸性CuSO4溶液 D、酸性AgNO3溶液 4、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应的是 A、原电池的正极和电解池的阳极所发生的反应 B、原电池的正极和电解池的阴极所发生的反应 C、原电池的负极和电解池的阳极所发生的反应 D、原电池的负极和电解池的阴极所发生的反应 5、随着人们生活质量不断提高,废电池必须进行集中处理的问题提到议事日程,其主要原因是 A、利用电池外壳的金属材料 B、防止电池中汞、镉和铅等重金属离子对土壤和水源的污染 C、不使电池中渗泄的电解液腐蚀其他物品 D、回收其中石墨电极 6、如右图所示,关于此装置的叙述,正确的是 A、铜是阳极,铜片上有气泡产生 B、铜片质量逐渐减少 C、电流从锌片经导线流向铜片 D、氢离子在铜片表面被还原 7、以下现象与电化腐蚀无关的是 A、黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿 B、生铁比软铁芯(几乎是纯铁)容易生锈

电化学基础习题及答案

电化学基础习题解答 第四章P63 1.将甘汞电极与另一电极(在电极上析出氢气)组成电解池。电解液是pH 为7的饱和KCl 溶液。在25℃时,以一定大小的电流通过电解池,测得两极间电压为 1.25V 。若认为甘汞电极是不极化的,求此条件下阴极的过电位(假定溶液的欧姆电位降可略去不计)。 解:-+-=??E V 0085.125.12415.0-=-=-=+-E ?? 22 1 H e H = +-+ [] () V 4141.0705916.01ln 0-=-?=??? ? ??- =+-H nF RT ?? ()V 5944.04141.00085.1-=---=?Δ 2. 用Pb 电极来电解0.1mH 2SO 4(265.0=±γ),若在电解过程中,把Pb 阴极与 另一当量甘汞电极相连接时,测得电动势为E=1.0685V 。试求H 2在Pb 极上的过电位。 解:E -=+-??﹦ 0.2802-1.0685 ﹦ -0.7883V 22 1 H e H = +-+ [] ??? ? ??- =+-H nF RT 1ln 0??=0.05916lg(0.2×0.265)=-0.07547V V 7883.0=?Δ-0.07552V=0.7128V 第五章P73 1. 试证明对于反应R ne vO =+-扩散电流密度为 dx dC D v nF i 00= 证明: O 在x 方向上的扩散传递速度dx dC D V x 0 0-=,对于反应 R ne vO =+- 若以阴极反应电流为正,则()?? ? ????? ??=-??? ??=dx dC D F v n V F v n i x 00

2021年电化学储能行业分析报告

2021年电化学储能行业分析报告 2021年2月

目录 一、锂电储能应用广泛,装机规模持续提升潜力巨大 (6) 1、抽水蓄能装机规模最大,锂电储能快速发展 (7) 2、电化学储能产业链:上游材料、中游核心部件制造、下游应用 (9) 二、五年三千亿市场空间可期,能源革命是核心驱动力 (10) 1、能源结构转型对电网的冲击是发输配电侧储能的底层逻辑 (10) (1)全球脱碳趋势明确,高比例可再生能源结构转型加速 (10) (2)可再生能源波动性与电网稳定性的根本性矛盾催生储能需求 (12) (3)发电侧与输配电侧储能的本质作用基本相同,未来5年需求约131GWh (16) 2、多因素作用推动用电侧储能快速发展,未来5年需求约93GWh (18) (1)欧美主要国家用电成本高昂,分布式光伏系统快速发展为储能提供市场基础18 (2)上网补贴(FIT)和净计量(NEM)政策到期或削减,分布式搭配储能有望得到推广 (19) (3)部分国家电力供应稳定性较差,不同规模的停电事件时有发生,储能接受度提升 (19) (4)2010-2019年锂电池价格下降87%,带动系统成本快速下降,储能经济性逐渐显现 (21) (5)未来5年用电侧的储能系统需求约93GWh,年均复合增速95% (21) 3、5G基站建设周期带动后备电源需求大幅提升 (22) (1)5G建设加速,2019-2028年宏基站需求近500万个 (22) (2)5G基站功耗大幅提升2.5-4倍,带动后备电源扩容需求大幅增加 (23) (3)磷酸铁锂电池成为5G基站后备电源的主流技术路线 (24) (4)未来5年5G基站的储能系统需求近35GWh (25) 4、汽车电动化转型加速,光储充模式有望推广 (26) (1)汽车电动化转型加速,未来5年充电设施有望新增约440万台 (26) (2)光储充一体化充电站模式有望推广,未来5年国内储能系统需求约6.8GWh . 27

铁强化微生物—电催化厌氧污水处理技术的研究

铁强化微生物—电催化厌氧污水处理技术的研究厌氧消化是处理中高浓度废水最现实、有效的方法之一。它将污水处理与污染物能源化相结合,在国内外得到广泛应用。 但是,产甲烷菌代谢缓慢且对环境条件敏感,其容易导致水解酸化过程和甲烷化过程失衡,从而引起有机酸积累、甲烷化抑制甚至厌氧过程的失败。因此,有必要研究强化有机酸高效降解以及提高厌氧甲烷化能力的新方法,提高厌氧处理效率,这对解决高浓度难降解有机废水的有效处理和污染物资源化利用具有重要意义。 针对以上问题,本论文利用零价铁的还原性和微生物异化铁(Ⅲ)还原的特性,将零价铁和三价铁分别置于厌氧反应器内用以强化厌氧消化的处理效果,重点开展了基于铁电极和铁氧化物的微生物电化学强化厌氧甲烷化技术的研究,考察了电化学强化技术、铁(0,Ⅲ)强化技术与厌氧生物处理的耦合关系和交互作用机制,结合分子生物学技术探索了铁(0,Ⅲ)和电与厌氧微生物之间的协同作用关系。主要研究内容和结果如下:(1)通过零价铁(ZVI)置于厌氧反应器内的方法有效增强了处理含硫酸盐废水过程中的厌氧甲烷化。 结果表明,零价铁作为还原剂可有效缓冲酸性、维持厌氧体系中性的pH(7-8)从而减弱了硫酸盐还原产生的硫化氢对厌氧甲烷化的抑制作用,实现了较高的COD去除率和甲烷产量。分子生物学实验结果表明该反应器底部硫酸盐还原菌为优势菌而上部则以产甲烷菌为主导。 该方法实现了微生物群落的功能化分区,这与两相厌氧反应器处理含硫酸盐废水较相似,却在单一反应器内实现。同时,这表明零价铁的加入有助于强化厌氧甲烷化过程。

(2)采用将Fe203置于酸化硫酸盐还原反应器内的方法,强化了硫酸盐废水 处理过程中有机酸的降解。研究结果发现Fe203的加入可促进微生物异化Fe(Ⅲ)还原过程,其协同硫酸盐还原过程增强了有机酸的降解能力,从而实现了酸化硫 酸盐还原反应器较高的COD去除率(27.3%)和硫酸盐还原率(57.9%)。 分子生物学的定性和定量分析结果表明该方法实现了铁还原菌、硫酸盐还原菌和酸化菌的共生并大量富集,其中硫酸盐还原菌Desulfovibrio marrakechensis和铁(Ⅲ)还原菌Iron-reducing bacteria HN54的含量均明显 高于参比反应器。(3)由(1)部分可知,零价铁可促进厌氧甲烷化过程,基于此构建了使用铁电极为阳极的生物电解池(MEC)-上流式厌氧污泥床反应器(UASB)装置,即将一对铁-石墨电极置入厌氧反应器内并施以适当的电压。 零价铁的加入可强化厌氧过程(包括强化厌氧还原氛围和厌氧菌生长),从而实现了其对含盐废水、染料废水和含氮废水的有效处理。此外,该反应器对有机废水的厌氧水解酸化过程也表现出了明显促进作用。 针对含盐废水的处理,该反应器表现出了较高的耐盐能力和有机物降解能力。在较高盐度条件下(50g/L),该反应器(外加电压1.2V)的COD去除率达到了93% 且有机酸去除率较高,而参比反应器的COD去除率降为53%且发生了严重的有机 酸积累。 分子生物学实验表明该反应器富集了大量的耐盐古菌和耐盐细菌且食丙酸 盐细菌的丰度较高;针对高浓度偶氮染料废水(1200mg/L活性艳红X-3B)的处理,该反应器表现出了较高的脱色能力(83.4%)和COD去除能力(84.7%)。阳极腐蚀释放的Fe2+与电场的耦合作用强化了胞外聚合物的产生。 微生物群落结构的动态分析表明基于铁电极的电场作用可显著加快微生物

人教版 电化学基础 单元测试

电化学基础 一、选择题 1.银锌电池是广泛用做各种电子仪器的电源,其放电过程可表示为Ag2O+Zn==ZnO+2Ag,此电池放电时,负极上发生反应的物质是() A 、 Ag B、ZnO C、Ag2O D、Zn 【答案】D 2.结合图判断, 下列叙述正确的是() A.Ⅰ和Ⅱ中正极均被保护 B.Ⅰ和Ⅱ中Cl-均向Fe电极移动 C.Ⅰ和Ⅱ中负极反应均是Fe-2e-=Fe2+ D.Ⅰ和Ⅱ中正极反应均是O2+4e-+2H2O=4OH- 【答案】A 3.氢氧燃料电池可以使用在航天飞机上,其反应原理示意图如右图.下列有关氢氧燃料电池的说法正确的是() A.该电池工作时电能转化为化学能 B.该电池中电极a是正极 C.外电路中电子由电极a通过导线流向电极b D.该电池的总反应:H2+O2=H2O

【答案】C 4.某航空站安装了一台燃料电池,该电池可同时提供电和水蒸气。所用燃料为氢气,电解质为熔融的碳酸钾。已知该电池的总反应为2H2+O2===2H2O,正极反应为O2+2CO2+4e-===2CO32-,则下列推断正确的是() A.负极反应为H2+2OH--2e-===2H2O B.该电池可在常温或高温时进行工作,对环境具有较强的适应性 C.该电池供应2 mol水蒸气,同时转移2 mol电子 D.放电时负极有CO2生成 【答案】D 5.将含有0.400molCuSO4和0.200molKCl的水溶液1L,用惰性电极电解一段时间后,在一个电极上析出19.2gCu,此时在另一电极上放出的气体在标准状况下的体积为() A.5.60L B.6.72L C.4.48L D.3.36L 【答案】C 6.蓄电池在充电时作电解池,放电时作原电池。铅蓄电池上有两个接线柱,一个接线柱旁标有“+”,另一个接线柱旁标有“-”。关于标有“+”的接线柱,下列说法中正确的是() A.充电时作阳极,放电时作正极 B.充电时作阳极,放电时作负极 C.充电时作阴极,放电时作负极 D.充电时作阴极,放电时作正极 【答案】A 7.下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是() A.钢管与电源正极连接,钢管可被保护 B.铁遇冷浓硝酸表面钝化,可保护内部不被腐蚀 C.钢管与铜管露天堆放在一起时,钢管不易被腐蚀 D.钢铁发生析氢腐蚀时,负极反应是Fe﹣3e﹣═Fe3+ 【答案】B 8.某小组为研究金属的腐蚀与防护,设计如图所示装置。下列叙述不正确的是()

第十二章 电化学在生物和医学中的应用

第十二章电化学在生物和医学中的应用 第一节生物电化学的研究内容 生命现象最基本的过程是电荷运动。生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电位差人和动物的代谢作用以及各种生理现象,处处都有电流和电位的变化产生。人或其它动物的肌肉运动、大脑的信息传递以及细胞膜的结构与功能机制等无不涉及电化学过程的作用。细胞的代谢作用可以借用电化学中的燃料电池的氧化和还原过程来模拟;生物电池是利用电化学方法模拟细胞功能;生物电化学是在20世纪70年代初由电生物学、生物物理学、生物化学、电生理及电化学等多门学科交叉形成的独立学科,其主要研究内容如下: 1.生物分子电化学 利用近代电化学技术模拟生物分子在生命活动过程的作用和变化。生物体内进行的化学反应绝大部分是氧化还原反应,它们本身的电子传递机理及它们所构成的物质和能量代谢链的电子传递机理,正在利用电化学理论和研究技术有效地进行研究。 2.生物电催化 生物电催化是研究酶对生物体系中电化学反应催化作用,其研究内容主要有酶的结构和性能;酶促反应机理;酶固定化方法;在电极一电解质界面酶的电化学行为和氧化还原反应机理;酶促反应同电化学反应的关联方法,尤其是酶在固定化电子递体或促进剂的电极上的电催化作用;酶电催化的应用,尤其是酶作为专一性电化学传感器一酶在能源转换和存储中的应用。 3.光合作用 光合作用实际上是所有生命过程所需能量的最初来源。光合作用敏化剂叶绿素分子的激发态,激发态的反应、能量转换过程及模型,初级电荷分离及其后的二级反应,等,都可以利用电化学方法研究,光合作用的各个步骤也可能利用电化学系统来模拟。 4.活组织电化学

利用对离子和氧化还原反应敏感的染料作指示剂可以间接测定细菌的电位和离 子浓度,以探测细胞中的离子行为。微生物电化学有重要的应用,例如微生物燃料电池,利用电化学技术杀死微生物以净化水等。 5.生物技术中的电化学技术 研制生物电极,包括微电极、酶电极和微生物电极等,研究它们在生物技术、医学和其他领域中的应用。电化学为电生理学,例如跨膜电位的测定、兴奋细胞的刺激、膜电位的控制、离子电渗疗法、脑电图、肌动电流图、心电图的研究提供了基础。通过电流流过细胞描摹来修饰细胞,利用电脉冲进行细胞膜打孔、细胞电融合和电打孔基因摄取,这些电生物学技术离不开电化学原理。 第二节生物体的电现象 一、脑波、心电和筋电 生物电化学已经涉及到不同领域的生物学问题,主要是:①在生物体内进行的绝大部分化学反应都是氧还原反应,例如为生命需要(营养、组织生长、再生、废物排泻)进行的新陈代谢。②光合作用,包括吸收分子的电子激发过程、膜上产生的电子和质子转移过程和代谢化学反应。③膜现象几乎完全控制着离子和分子等物质从活细胞外部向内部或反方向的传输,离子有方向性的运动造成了跨膜电位差,调节着一系列的物质运输。④生物体所需的信息过程几乎都是通过电信号方式发生的,出现一系列电生理现象,包括视觉、动作、痛觉、热刺激、饥饿和干渴感等等。⑤用一定周期和幅度的适当电脉冲在膜中生成微孔,使物质更容易跨膜转移,有可能实现细胞融合和基因摄取。⑥生物电化学方法对各种疾病的治疗,涉及生物传感器、燃料电池、人工器脏、电刺激和电麻醉、食品控制、环境保护等多方面的应用。现在首先了解生物体的电现象及有关的实验技术。 二、细胞膜电位和刺激传递 1.微电极 两个显著的特点:①电极响应速度相当快(RC<”s),在扫描伏安测量中,扫描速度高达2×104 V‘。~,比常规电极快3个数量级。②极化电流甚微,一般为毫微安(,甚至可低到微微安(pA)的数量级;欧姆电位降很小,故可采用双电极

电化学储能体系的特点及其未来发展的思考

电化学储能体系的特点及其未来发展的思考 摘要:电化学储能的发展史,是一部材料科技的进步史,工艺的改进使其量变,新材料的改进使其质变。突破应用范围,提高能量密度,始终是电化学储能技术的不便追求,各类电化学储能电池在生产和研究中具有不同的创新和应用方向。当前主要的电化学储能电池有铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、超级电容器、锂离子电池。 关键词:电化学储能铅酸电池氧化还原液流电池钠硫电池超级电容器锂离子电池 正文:电能是现代社会人类生活、生产中必不可缺的二次能源。随着社会经济的发展,,人们对电的需求越来越高。电力需求昼夜相差很大,但发电厂的建设规模必须与高峰用电相匹配,投资大利用率较低。另一方面,随着化石能源的不断枯竭,人们对风能、水能、太阳能等可再生能源的开发和利用越来越广泛。为了满足人们生产及生活的用电需求,减少发电厂的建设规模,减少投资,提高效率,以及保证可再生能源系统的稳定供电,开发经济可行的储能(电)技术,使发电与用电相对独立极为重要。目前储能技术应用最为广泛的是电化学储能,电化学储能的发展史,是一部材料科技的进步史,工艺的改进使其量变,新材料的改进使其质变。突破应用范围,提高能量密度,始终是电化学储能技术的不便追求,各类电化学储能电池在生产和研究中具有不同的创新和应用方向。当前主要的电化学储能电池有铅酸电池、氧化还原液流电池、钠硫电池、超级电容器、锂离子电池。下面分别介绍这几种储能电池的特点。 铅酸电池:自从1859年法国人普兰特发明了铅酸电池,至今已有140多年的历史。在这一百多年来以来,人们对它进行不断的研究和改进,是铅酸电池得到了极大的发展,目前主流的是阀控式铅酸电池。铅酸电池由于材料来源广泛,价格低廉,性能优良,目前应用比较广泛。 铅酸电池的优点:

电化学基础-王玮

中国海洋大学本科生课程大纲 课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修 一、课程介绍 1.课程描述: 电化学基础是在学习无机化学和物理化学的基础上开设的电化学入门课程,是材料化学专业的学科基础必修课程。主要介绍电化学材料科学的基本理论、基本概念等内容,为今后学习奠定基础。 2.设计思路: 尽管先修课程物理化学中有专门一章介绍电化学,但是随着电化学材料科学的快速发展,电化学技术在材料科学与工程领域中的应用越来越广泛。本课程着重介绍电化学的基本知识、基本原理和电化学技术应用。 3.课程与其他课程的关系 本课程的先修课程是物理化学。为后期更好的学习新能源材料概论、金属腐蚀与防护、功能高分子材料等专业课程,更好的开展毕业论文(设计)工作奠定基础。二、课程目标 本课程的目标是让学生在前期学习物理化学等课程的基础上,系统学习电化学的基本理论、基本原理等内容,并能够应用于后续其他专业课程的学习。了解、掌握电 - 1 -

化学材料科学研究所涉及的基本理论和基本原理以及电化学技术的应用。 三、学习要求 本课程要求学生(或小组)及时关注网络教学(包括移动客户端)的阅读资料、思考讨论题等,按照要求在课前完成相关的资料检索汇总及思考;在课堂上认真听讲,积极参与课堂讨论;课后积极参与小组活动并完成作业。 四、教学内容 五、参考教材与主要参考书 [1] (美)巴德等. 电化学方法原理和应用(第二版). 化学工业出版社. 2005.5 [2] 高鹏等. 电化学基础教程. 化学工业出版社. 2013.9 [3] (德)哈曼等. 电化学. 化学工业出版社. 2010 六、成绩评定 (一)考核方式 A.闭卷考试:A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他(二)成绩综合评分体系: - 1 -

(经典版)高考化学一轮单元卷:第12章电化学基础A卷(含答案解析)

一轮单元训练金卷·高三·化学卷(A) 第十二单元电化学基础 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形 码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草 稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Al:27 Cu:64 Zn:65 一、选择题(每小题3分,共48分) 1.课堂学习中,同学们利用铝条、锌片、铜片、导线、电流计、橙汁、烧杯等用品探究原电池 的组成。下列结论错误的是 A.原电池是将化学能转化成电能的装置 B.原电池由电极、电解质溶液和导线等组成 C.图中a极为铝条、b极为锌片时,导线中会产生电流 D.图中a极为锌片、b极为铜片时,电子由铜片通过导线流向锌片 2.如图,在盛有稀H2SO4的烧杯中放入用导线连接的电极X、Y,外电路中电子流向如图所示,关于该装置的下列说法正确的是

A.外电路的电流方向为X→外电路→Y B.若两电极分别为铁和碳棒,则X为碳棒,Y为铁 C.X极上发生的是还原反应,Y极上发生的是氧化反应 D.若两电极都是金属,则它们的活动性强弱为X>Y 3.下列有关电化学装置完全正确的是 A B C D 铜的精炼铁上镀银防止Fe被腐蚀构成铜锌原电池4.烧杯A中盛放0.1 mol/L的H2SO4溶液,烧杯B中盛放0.1 mol/L的CuCl2溶液(两种溶液均足量),组成的装置如图所示。下列说法不正确的是 A.A为原电池,B为电解池 B.A为电解池,B为原电池 C.当A烧杯中产生0.1 mol气体时,B烧杯中产生气体的物质的量也为0.1 mol D.经过一段时间,B烧杯中溶液溶质的浓度减小 5.锌空气燃料电池可用作电动车动力电源,电池的电解质溶液为KOH溶液,反应为2Zn+O2+4OH-+2H2O===2Zn(OH)2-4。下列说法正确的是 A.充电时,电解质溶液中K+向阳极移动 B.充电时,电解质溶液中c(OH-)逐渐减小 C.放电时,负极反应为Zn+4OH--2e-===Zn(OH)2-4 D.放电时,电路中通过 2 mol电子,消耗氧气22.4 L(标准状况) 6.原电池电极的“正”与“负”不仅与电极材料的性质有关,也与电解质溶液有关。下列说法中正 确的是 A.由Fe、Cu和FeCl3溶液组成的原电池中,负极反应式为:Cu-2e-===Cu2+

生物电化学系统中微生物电子传递的研究进展

Development of Energy Science November 2014, Volume 2, Issue 4, PP.39-46 Research Advances in Microbial Electron Transfer of Bio-electrochemical System Yunshu Zhang, Qingliang Zhao #, Wei Li School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China #Email: qlzhao@https://www.360docs.net/doc/b02267125.html, Abstract Bio-electrochemical system (BES) was an emerging biomass-energy recovery technology based on electricigens electron transfer (EET), which was applied to recover electric energy (e.g. microbial fuel cell, MFC) and resources (such as hydrogen and methane) and to enhance the removal of heavy metals and refractory organic pollutants (e.g. POPs). The process of electron transfer to the electrode was identified as the key process in such a BES system. In this paper, the recent research achievements about EET both at home and abroad were analyzed and summarized, and the electricigen diversity, the electron transfer pathways and study methods were systematically presented. Finally, the direction of EET research was pointed out. Keywords: Bio-electrochemical System; Microbial Fuel Cell; Electricigens; Electricigen Electron Transfer 生物电化学系统中微生物电子传递的研究进展* 张云澍,赵庆良,李伟 哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨 150090 摘要:生物电化学系统(bio-electrochemical system,BES)是一种新兴的以产电微生物电子传递(EET)为基础的生物质能源回收技术,可用于电能(如微生物燃料电池)和资源回收(包括氢气和甲烷等),此外还可用于强化重金属与难降解有机污染物(如POPs)的去除,而其中产电微生物将产生的电子传递到电极是BES的重要过程。本文分析总结了近年来国内外学者在EET方面的研究成果,系统地介绍了产电微生物的多样性、EET的途径和研究电子传递的方法,在此基础上指明了EET研究的发展方向。 关键词:生物电化学系统;微生物燃料电池;产电微生物;产电微生物电子传递 引言 生物电化学系统(bioelectrochemical system,BES)近年来在环境和能源领域受到广泛的关注。BES是微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell,MFC)研究的拓展,MFC的发现最早追溯到上个世纪初,英国的植物学家Potter在进行厌氧培养时发现可以产生开路电压和电流,拉开了微生物产电研究的序幕[1]。随着化石燃料短缺带来的能源危机,生物质能源作为可再生能源逐渐受到人们的重视。到了20世纪中叶,针对微生物产电的研究才逐渐升温,将微生物产电和燃料电池技术相结合,构建了MFC系统。近几年,MFC从产电研究逐渐过渡到生物质资源化的应用方面,BES应运而生。研究发现,通过BES,CH4[2]、H2[3]等高附加值生物能源的合成效率显著提高;BES能够有效提高重金属的还原去除,如U(Ⅵ)[4]、Cr(Ⅵ)[5]等;BES可以应用于难降解有机污染物的去除,如石油烃[6]、多氯联苯和硝基苯等[7];BES应用于脱盐的研究,发现BES可以有效地去除溶液中的阴、阳离子[8]。随着对BES研究的逐渐深入,BES的应用前景会更加广阔。其中电子传递过程是BES研究的重要理论基础,因此对电子传递过程的深入研究是十分有意义的。 *基金资助:本研究得到国家自然科技基金支持资助(51378144)。