中医经络系统概述

经络系统

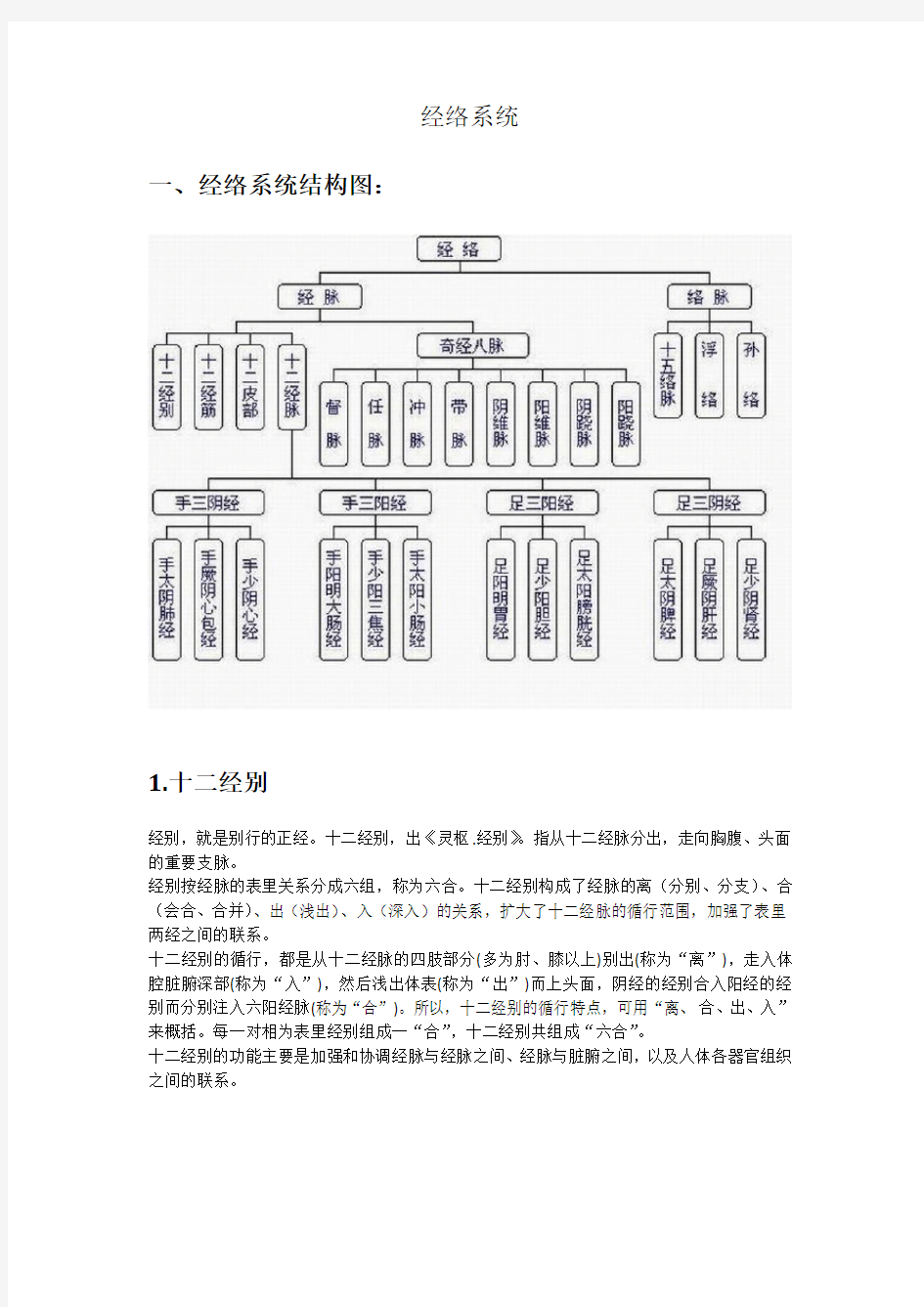

一、经络系统结构图:

1.十二经别

经别,就是别行的正经。十二经别,出《灵枢.经别》。指从十二经脉分出,走向胸腹、头面的重要支脉。

经别按经脉的表里关系分成六组,称为六合。十二经别构成了经脉的离(分别、分支)、合(会合、合并)、出(浅出)、入(深入)的关系,扩大了十二经脉的循行范围,加强了表里两经之间的联系。

十二经别的循行,都是从十二经脉的四肢部分(多为肘、膝以上)别出(称为“离”),走入体腔脏腑深部(称为“入”),然后浅出体表(称为“出”)而上头面,阴经的经别合入阳经的经别而分别注入六阳经脉(称为“合”)。所以,十二经别的循行特点,可用“离、合、出、入”来概括。每一对相为表里经别组成一“合”,十二经别共组成“六合”。

十二经别的功能主要是加强和协调经脉与经脉之间、经脉与脏腑之间,以及人体各器官组织之间的联系。

2.十二经筋

十二经筋,经络分类名。指经络系统在人体体表的连属部分。出《灵枢.经筋》。以其分布部位及病候多在“筋肉”,故称“经筋”。

十二经筋指足太阳经筋、足少阳经筋、足阳阴经筋、足太阳经筋、足少阳经筋、足厥阴经筋、手太阳经筋、手太阳经筋、手少阳经筋、手太阳经筋、手少阳经筋和手少阳经筋。

十二经筋的分布特点与十二经脉基本一致,阳筋分布在肢体外侧,阴筋分布在肢体内侧。不同的是都从四肢末端起始走向躯干,结聚于关节和骨骼附近,阳之筋上走头面,阴之筋进入腹腔,且都不入内脏。经筋的病变在临床上多表现为筋脉的牵引、拘挛、弛缓、转筋、强直和抽搐等。

经筋的分布,一般都有在浅部,从四肢末端走向头身,多结聚于关节和骨骼附近,有的进入胸腹腔,但不属络脏腑。经筋的分布,同十二经脉在体表的循行部位基本上是一致的,但其循行走向不尽相同。

3.十二皮部

十二皮部,是十二经脉在体表一定部位上的反应区。全身的皮肤是十二经脉的功能活动反映于体表的部位,所以把全身皮肤分为十二个部分,分属于十二经,称为“十二皮部”。

十二皮部是十二经脉功能活动反映于体表的部位,也是络脉之气散布之所在。十二皮部的分布区域是以十二经脉在体表的分布范围,即十二经脉在皮肤上的分属部分为依据而划分的,故《素问.皮部论篇》指出:“欲知皮部,以经脉为纪者,诸经皆然。”

由于十二皮部居于人体最外层,又与经络气血相通,故是体机的卫外屏障,起着保卫机体、抗御外邪和反映病证的作用。近现代临床常用的皮肤针、穴位敷贴法等,均以皮部理论为指导。

4.十二经脉

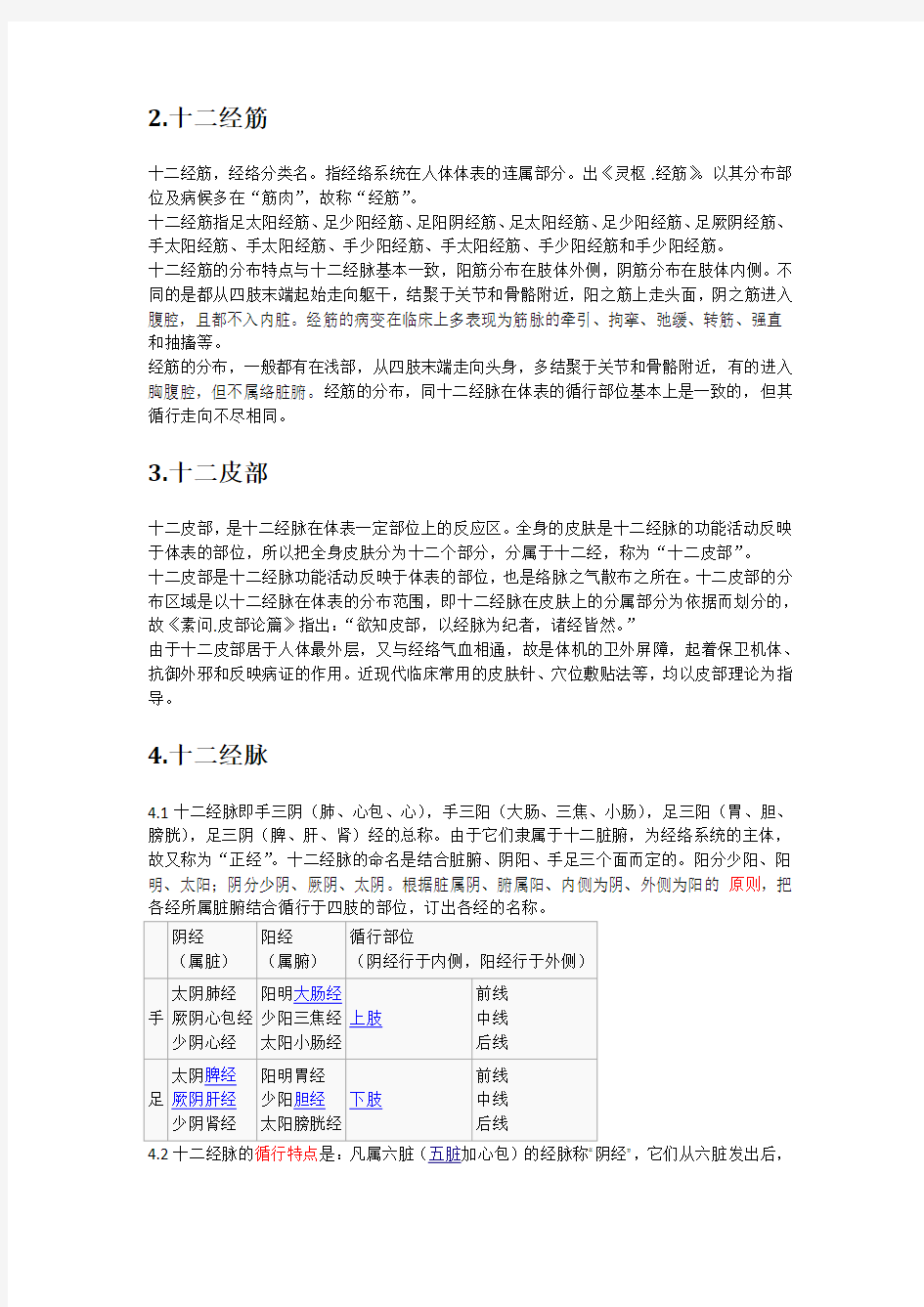

4.1十二经脉即手三阴(肺、心包、心),手三阳(大肠、三焦、小肠),足三阳(胃、胆、膀胱),足三阴(脾、肝、肾)经的总称。由于它们隶属于十二脏腑,为经络系统的主体,故又称为“正经”。十二经脉的命名是结合脏腑、阴阳、手足三个面而定的。阳分少阳、阳明、太阳;阴分少阴、厥阴、太阴。根据脏属阴、腑属阳、内侧为阴、外侧为阳的原则,把各经所属脏腑结合循行于四肢的部位,订出各经的名称。

5.奇经八脉

奇经八脉,经络分类名词,简称奇经。奇经八脉指十二经脉以外的八条经脉。奇经是相对十二正经而言。

奇经八脉即督脉、任脉、冲脉、带脉、阳蹻脉、阴蹻脉、阳维脉和阴维脉。它们与十二正经不同,既不直属脏腑,又无表里配合关系,"别道奇行",故称"奇经"。

奇经八脉的分布部位与十二经脉纵横交互,八脉中的督脉、任脉、冲脉皆起于胞中,同出于会阴,其中督脉行于背正中线;任脉行于前正中线;冲脉行于腹部会于足少阴经。奇经中的带脉横行于腰部,阳蹻脉行于下肢外侧及肩、头部;阴蹻脉行于下肢内侧及眼;阳维脉行于下肢外侧、肩和头项;阴维脉行于下肢内侧、腹和颈部。

奇经八脉交错地循行分布于十二经之间,其作用主要体现于两方面。

其一,沟通了十二经脉之间的联系。奇经八脉将部位相近、功能相似的经脉联系起来,达到统摄有关经脉气血、协调阴阳的作用。督脉与六阳经有联系,称为“阳脉之海”, 具有调节全身阳经经气的作用;任脉与六阴经有联系,称为“阴脉之海”, 具有调节全身诸阴经经气的作用;冲脉与任、督脉,足阳明、足少阴等经有联系,故有“十二经之海”、“血海”之称,具有涵蓄十二经气血的作用;带脉约束联系了纵行躯干部的诸条足经;阴阳维脉联系阴经与阳经, 分别主管一身之表里;阴阳跷脉主持阳动阴静,共司下肢运动与寤寐。

其二,奇经八脉对十二经气血有蓄积和渗灌的调节作用。当十二经脉及脏腑气血旺盛时,奇经

八脉能加以蓄积, 当人体功能活动需要时,奇经八脉又能渗灌供应。

冲、带、跷、维六脉腧穴,都寄附于十二经与任、督脉之中,惟任、督二脉各有其所属腧穴,故与十二经相提并论,合称为“十四经”。十四经具有一定的循行路线、病候及所属腧穴,是经络系统的主要部分,在临床上是针灸治疗及药物归经的基础。

6络脉

络脉,从经脉分出遍布全身的细小分支脉络。络是网络的意思。《灵枢.脉度》:“经脉为里,支而横者为络。”意指经脉的位置较深,而从经脉横行别出位置较浅的分支则称为络脉。6.1十五络脉

十五络脉,经络分类名。又称十五别络、十五络。出《灵枢.经脉》。指十二经脉在四肢部各分出一络,加上任脉的络脉(身前)、督脉的络脉(身后)和脾之大络(身侧),共十五络。各络脉均有一络穴。又《难经.二十六难》中无任脉络、督脉络,有阳蹻络和阴蹻络。十二经的络脉起着沟通表里和加强经脉与体表联系的作用,任脉络、督脉络和脾之大络有通调气血和治疗胸腹、腰背和胁肋部病症的作用。

十五络脉,分别以十五络所发出的腧穴命名。

四肢部的十二经别络,加强了十二经中表里两经的联系,沟通了表里两经的经气,补充了十二经脉循行的不足。躯干部的任脉别络、督脉别络和脾之大络,分别沟通了腹、背和全身经气。

6.2浮络是络脉中浮行于浅表部位的分支。在全身络脉中,浮行于浅表部位的称为“浮络”,它分布在皮肤表面。其主要作用是输布气血以濡养全身。

6.3孙络,从别络分出最细小的分支称为“孙络”,它的作用同浮络一样输布气血,濡养全身。

中医基础理论整理

中医基础理论知识 导论 一、中医基础理论的体系的形成和发展(历代名医和代表著作) 先秦、秦、秦汉时期——形成时期 《黄帝内经》(战国至秦汉)——奠定了中医学理论体系基础 《伤寒杂病论》东汉张仲景——《伤寒论》确立了辨证诊治的纲领;《金匮要略》 《神农本草经》东汉——我国现存最早的药物学专著,奠定了中药学理论基础 二、中医理论体系的主要特点——整体观念、辨证论治 (一)整体观念——人体自身的整体性、人与自然环境和人与社会环境的统一性三个方面 (二)辨证论治——辨析疾病资料以确立症候,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程 病、症、证的概念(懂得区分) 病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑功能损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整生命过程(重点在全过程) 症:即症状和体征的总称,是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象可以是病人异常的主观感觉或行为表现,也可以是医生检查病人时发现的异常征象(是病和证的基本要素) 证:即证候,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成(重点在现阶段) 阴阳学说 一、阴阳的基本概念 阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括 二、阴阳之间的相互关系 阴阳对立制约:属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约、相互排斥 阴阳互根互用:阴阳互根,是指一切事物或者现象中相互对立的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系;阴阳互用,是指阴阳双方具有相互滋生、促进、和助长的关系 阴阳消长平衡:是指对立互根的阴阳双方不是一成不变的,而是出于不断的增长和消减的变化之中,表现为阴阳互为消长、阴阳皆消皆长 阴阳相互转化:是指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化 三、阴阳学说在中医学中的应用:说明人体的病理变化 1、分析病因的阴阳属性 正气——指人体正常的机能活动及适应环境与抗病、康复能力。可分:阳气、阴气 邪气——泛指各种致病因素。可分为阳邪、阴邪。 2、分析病理变化的基本规律 (1)阴阳偏胜(盛)——指阴或阳高于正常水平的病理状态。实者泻之:寒者热之、热者寒之 ①阳偏胜(阳盛):阳胜则热——实热证:高热烦躁,面红目赤 阳胜则阴病——兼津伤:咽干口渴,尿少便结 ②阴偏胜(阴盛):阴胜则寒——实寒证:恶寒肢冷,舌淡脉紧 阴盛则阳病——兼阳虚:神疲踡卧,尿清便溏 (2)阴阳偏衰(虚)——指阴或阳低于正常水平的病理状态 虚者补之:壮水之主,以制阳光;益火之源,以消阴翳。

中医基础理论重点总结

中医基础理论重点总结

《中医基础理论》复习提纲 绪论 中医学和中医基础理论的基本概念 中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。 中医基础理论是关于中医学的基础理论、基本知识和基本思维方法的学科,也是阐述和介绍中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法的课程 一、中医基础理论的体系的形成和发展(历代名医和代表著作) (一)先秦、秦、秦汉时期——形成时期 《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》(二)隋唐时期——充实、系统化时期 《针灸甲乙经》、《脉经》、《诸病源候论》 (三)宋、金、元时期——争鸣、突破时期 《三因记忆病证方论》宋陈无择“三因学说”、《小儿药证直诀》 刘完素(刘河间)——寒凉派 金元 张从正(张子河)——攻邪派 李杲(东垣老人)——补土派 朱震亨(朱丹溪)——滋阴派 (四)明清时期——集大成时期

温病四大家:叶桂(叶天士)、薛雪(薛生白)、吴瑭(吴鞠通)、王士雄 另有吴有性著《瘟疫论》创“戾气说” 二、中医理论体系的主要特点——整体观念、辨证论治 (一)整体观念——人体自身的整体性和人与自然、社会环境的统一性两个方面 (二)辨证论治——辨析疾病资料以确立症候,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程 1、病、症、证的概念 病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑功能损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整生命过程(重点在全过程)症:即症状和体征的总称,是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象可以是病人异常的主观感觉或行为表现,也可以是医生检查病人时发现的异常征象(是病和证的基本要素) 证:即证候,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成(重点在现阶段) 2、辩证与辨病

李辛:《经典中医概论》10

李辛:《经典中医概论》10 “正行”与“正业”我们每个人,生老病死就像荡秋千,生命的秋千,其实就是开阖。跟着天地的大节奏,与万物一起升降浮沉,开阖进退。生命力强一点的,可以去航海、环游世界,那是个大秋千;生命力弱一点的,在小心保护自己的前提下,也要跟着大节奏一起荡。但不管你是大英雄,还是小凡人,生老病死是躲不开的,对于病来说,医生的作用是什么?不是把眼光仅仅关注在把“病”消灭掉,重点是要关注在荡秋千的节律不要被破坏,病呢,只要把它控制在一定范围内,不要让它破坏荡秋千的节奏就可以了。只要秋千能荡下去,生命的节律自然会把病带好,这种调整是很安全的,不会拆毁整座大厦。为什么要讲这个呢?因为现在有一个很大的误区:有病就要治,不停地治,一直治下去。因此,病人甚至整个家庭会完全忘记正常的生活,没有运动,没有生活,没有娱乐,没有恋爱,废寝忘食,什么都没有,只剩下整天跟病魔作斗争。这是什么?失常。也就是说你的秋千正在人为地停摆!这种情况,即使你有资源,能找到全世界最好的医生,也是没用的。一个人要康复,必须进入真实有序的正常生活中,与万物共浮沉、互交感的状态里,才能把病慢慢化掉。所以关于养生和调理,真正重要的是,尽可能地去找让自己安心和舒服的状态。健康人也是这样,要在合

适的时间、合适的地方,与合适的人,以合适自己的方式,来做合适的事,这个就是养生。佛法里叫“正行”“正业”。2007年我在上海讲中医课,印象最深的是一位台湾女孩子,她说:李医师,我现在觉得好恐怖,我原来下了班,都要去酒吧喝上几杯,学了中医,发现自己不再想去了,原来那帮朋友,也不想跟她们在一起了。她是一个长得很好看的女孩子,初次见面给我留下的印象是黑黑瘦瘦的,身心收得紧紧的,外面在笑,内在很紧张,睡不好,月经不调。她在一家知名的公司做市场宣传,每天的工作,是关心客户的需求和媒体的发布。学了中医,她开始留意自己的吃喝拉撒睡,关注身体、心情的变化,每天打坐,慢慢变成一个有知有觉的人了。为什么她学了中医之后,就不想做市场宣传了?因为这个行业太开散了,开拓市场,就是有条件要开,没条件也要开,没有钱也要开,这样消耗的是人的精气神。大家都知道生活方式对影响我们的身心健康,从事的行业,也很大的影响着我们的身心健康,这么说可能会打击很多行业,但这是很多临床医师发现的规律。比如金融行业,尤其是搞风投、股票、融资的,还有做媒体、设计、IT的,凡是高压、高速、高风险、无作息规律的行业的都是容易消耗的。比如你在中国做美国股票的,因为时差,你得半夜起来工作,还要经常参加两个国家同时开的skype电话会议,这样的作息都是颠倒的。我们在生活、工作中,觉知到这些对自己身心的影响,

中医基础教学大纲

普通高等教育全日制五年本科 《中医基础理论》课程教学大纲 (供中医类五年制专业用) 前言 中医基础理论课程属于中医学的专业基础课。通过对该课程的学习,要求学生掌握本课程中有关中医学的基本理论、基本知识和基本思维方法,包括中医学的哲学基础(精气、阴阳、五行学说)、中医学对人体生理的认识(藏象、精气血津液神、经络、体质)、中医学对疾病及其防治的认识(病因、发病、病机、防治原则),为继续学习中医诊断学、中药学、方剂学、中医经典著作和临床各科打好基础。 本课程以课堂讲授为主,结合多媒体教学和课堂讨论等方法,以增强学生对中医基础理论知识的认知能力,使学生在掌握基本知识和基本技能的同时,掌握学习方法,锻炼培养思维和科研能力,培养学生的运用知识、发现问题、解决问题的能力以及创新意识,以适应素质教育的要求。 本课程的教学,教师语言应规范通俗,由浅入深,循序渐进,突出重点,讲清难点并交代疑点,既要充分考虑大学一年级学生的认知能力和在学习方法方面的适应能力,又要充分体现中医基础理论的继承、发展和创新,反映中医现代化的要求。 正文 绪论 【目的要求】 1.掌握中医学理论体系的主要特点。 2.了解中医学、中医基础理论、中医学理论体系的概念,中医学的学科属性,中医学理论体系的形成和发展概况。 【教学内容】 一、中医学的基本概念和学科属性 二、中医学理论体系的概念、形成与发展 (一)中医学理论体系的概念 (二)中医学理论体系的形成与发展 (三)中医学理论的继承与创新 三、中医学理论体系的主要特点

(一)整体观念:人体是一个有机整体;人与自然环境的统一性;人与社会环境的统一性;整体观与现代医学模式。 (二)辨证论治:病、证、症的基本概念;辨证论治的概念;同病异治与异病同治;辨证与辨病相结合。 四、中医基础理论课程的主要内容 【课时与方法】 总课时6主要特点4 其他2 授课方法课堂讲授结合多媒体教学 第一章中医学的哲学基础 【目的要求】 1.了解古代哲学精、气的概念、精气学说的内容及精气学说在中医学中的应用。 2.掌握阴阳的概念和阴阳学说的内容。 3.掌握五行的概念和五行学说的内容。 4.掌握阴阳学说和五行学说在中医学中的应用。 5.了解中医学思维方法的特点。 【教学内容】 第一节精气学说 一、古代哲学精与气的概念 (一)精的概念 (二)气的概念 二、精气学说的内容 (一)精气是构成宇宙的本原 (二)精气的运动与变化 (三)精气是天地万物相互联系的中介 (四)天地精气化生为人 三、精气学说在中医学中的应用 第二节阴阳学说 一、阴阳的概念及属性 (一)阴阳的概念 (二)阴阳的属性 (三)阴阳属性的绝对性和相对性 二、阴阳学说的内容 (一)阴阳对立制约:阴阳相反、阴阳相互抑制削弱。 (二)阴阳互根互用:阴阳相互依存、阴阳相互促进化生。

中医学毕业论文:针灸学经典理论的思维特点

针灸学经典理论的思维特点 中医学深受中国古代哲学思想的影响,是中医学特色的基础。对《黄帝内经》所构建的针灸经典理论的深入理解,除在临床上实践体验外,尚有赖于思维方式的研究。本文着重分析针灸疗法特有的理论和方法中所蕴涵的主要思维成分,并探讨对部分针灸理法的认识理解。 一、阴阳 阴阳学说作为一种认识方法、思维方式,贯穿于针灸学理论的各个方面,是影响针灸基本理论内容形成的最大因素,也是针灸理论中反映最为明显、充分的认识方法。对经脉关系和作用的理解至关重要。在哲学研究者眼里亦是如此,“阴阳学说是中医学的理论根基。整套中医理论和中医学说史,离不开阴阳二字。” 阴阳学说的根本思想是整体的对立统一,形式是一分为二,活动特点是消长循环。经络的基本理论框架是阴阳,以阴阳划分经脉,不仅仅表示脉的分布区域有别,而且使得经脉之间建立起阴阳对应关系,阴脉阳脉构成经脉的整体。脉行气血,而脉分阴阳,所行之气依其脉的阴阳属性而有阴气阳气之别。脉气周行全身,无处不到,实际已经作为全身之气的代表或总括,阴脉之气和阳脉之气被视为身体整体之阴气和阳气。由此在理论上就解决了针刺经脉腧穴能够调整(机体)阴阳的原理/机制。实际上,对经脉进行阴阳的划分,就已经暗含经脉以阴阳的调整作用为整体自身调节的动力,可以说经脉的阴阳划分是

说明机体自身调整功能的基础。在阴阳理论影响下建立起诸多经脉理论内容,如经脉的作用,经脉与脏腑的联系,十二经脉的连接方式及其循行走向,经别理论,表里关系,经脉数目。 马王堆古脉书中经脉与脏腑的关系尚未完全建立,经脉之间尚不能因脏腑关系形成关联,但由于有阴脉阳脉的划分,阴阳关系就成为经脉关系的基础,即阴阳对应体现为阴脉阳脉的对应,阴脉阳脉代表脉之间的一种对应关系,即体表分布上的表里关系。《黄帝内经》中经脉与脏腑两种理论相互融合,使得经脉间的关系首先体现为脏腑关系,即脏腑的表里关系。经脉的阴阳对应关系也因此常常被视为基于脏腑角度的表里关系。 分析经脉的分布特点,经脉对称分布于肢体内外侧,内外侧的相对区域本身构成一种区域对应关系,这种对应关系以阴阳而言就是太阴对应阳明、厥阴对应少阳、少阴对应太阳。实际上,经脉的阴阳划分及命名,就是按照阴与阳的程度对应关系,它反映阴阳两方相反相成的关系,从阴阳经脉名称,就可直接意会肢体内外侧的经脉存在区域对应的关系。 经别理论说明表里关系,本质是阴阳对应关系。但对经别的解释,一般着眼于经别的循行“沟通”了表里两经,并以此“加强”了脏腑联系。然而,经别的循行等具体内容只是一种形式,无非是借以表达:肢体内外侧相对区域具有治疗效应的相关性这样一种规律。这种规律早已简单地体现为经脉的阴阳划分。与此类似的还有阴阳跷脉。《黄帝内经》中有一种仅用于针灸疗法的诊脉法,即人迎寸口脉法,

中医基础理论重点整理

中医基础理论重点整理 1、中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。它具有独特的理论体系,丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体,与人文社会科学相融洽的科学知识体系。 2、中医基础体系形成标志,四大经典:《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》 3、金元四大家:①刘完素(河间)—火热论—寒凉派,《河间六书》 ②李东垣(李杲)—内伤脾胃学说—补土派,《脾胃论》 ③张从正(子和)—病由邪生—攻邪派,《儒门事亲》 ④朱丹溪(震亨)—相火论—滋阴派,《格致余论》 4、温病四大家:①清·叶天士——《温热论》 ②清·吴鞠通——《温病条辨》 ③清·薛生白——《湿热条辨》 ④清·王士雄——《温热经纬》 5、整体——是指联系性、统一性和完整体。 整体观念:认为事物是一个整体,事物内部的各部分是互相联系不可分割的,事物和事物之间也有着密切的联系。中医整体观即人体是一个有机整体、人体与外界环境(自然界、社会)的统一性。 (1)整体观念·人体是一个有机的整体 ①结构上:构成人体的各个组成部分事不可分割的(以心为主宰,五脏为中心,通过经络联系) ②生理上:五脏一体观、形神合一 ③功能上:相互协调,相互为用 ④病理上:相互影响,局部病变与整体病变 ⑤诊断上:察外知内 ⑥治疗上:局部病变与脏腑病变,治未病,五行传变 (2)整体观念·人与自然界的统一性 ①生理方面②病理方面 (季节气候变化的影响、昼夜晨昏变化的影响、地方区域变化的影响、环境条件变化的影响)(3)整体观念·人与社会环境关系密切 6、辨证论治·病、证、症的区别 症:症状:疾病的临床表现(主观异常感觉和某些病态变化):发热、咳喘。 体征:能被觉察到的客观表现:面黄、目赤、脉数。 证:指疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括(含病因、病位、病性和邪正盛衰变化),是确定治法、处方遣药的依据。 病:是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整的过程。如感冒、痢疾。 7、辨证——将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。 8、论治——根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。 9、辨证和论治的关系——辨证是确定治疗方法的前提和依据,论治是辨证的目的和具体实施。通过论治的效果,可以检验辨证是否准确。故辨证和论治是疾病诊疗中相互联系而不分割的两个方面。 10、阴阳的基本概念:阴阳是对宇宙中相互关联的事物和现象对立双方属性的概括。阴和阳,既可代表相互对立的事物,又可以代表同一事物内部所存在的相互对立的两个方面。

完整版中医基础理论(经典版)

完整版,经典版,无删减版本 中医著作第一部:中医基础理论(第1楼)第一章中医学理论体系概述 (第2楼)第一节中医学理论体系的形成和发展 (第3楼)第二节中医学理论体系的组成 (第4楼)第二章中医学的哲学基础 (第5楼)第一节气一元论 (第6楼)第二节阴阳学说 (第7楼)第三节五行学说 (第8楼)第四节气一元论、阴阳学说、五行学说的关系(第9楼)第三章脏象 (第10楼)第一节五脏 (第11楼)第二节六腑 (第12楼)第三节奇恒之府 (第13楼)第四节形体官窍 (第14楼)第五节脏腑之间的关系 (第15楼)第六节人体的生命活动与五脏调节 (第16楼)第四章精、气、血、津液 (第17楼)第一节精 (第18楼)第二节气 (第19楼)第三节血 (第20楼)第四节津液 (第21楼)第五节气血精津液的关系 (第22楼)第五章经络 (第23楼)第一节经络的概念和经络系统 (第24楼)第二节十二经脉 (第25楼)第三节奇经八脉 (第26楼)第四节经别、络脉、经筋、皮部 (第27楼)第五节经络的生理功能 (第28楼)第六节经络学说的应用 (第29楼)第六章体质 (第30楼)第一节体质的基本概念 (第31楼)第二节体质的形成 (第32楼)第三节体质的分类 (第33楼)第四节体质学说的应用 (第34楼)第七章病因 (第35楼)第一节外感病因 (第36楼)第二节内伤病因 (第37楼)第三节病理性因素 (第38楼)第四节其他病因 (第39楼)第八章病机 (第40楼)第一节发病机理 (第41楼)第二节基本病机 (第42楼)第三节内生五气病机

(第43楼)第四节脏腑病机 (第44楼)第五节经络病机 (第45楼)第六节疾病的传变 (第46楼)第七节疾病的转归 (第47楼)第九章养生与防治 (第48楼)第一节养生 (第49楼)第二节预防 (第50楼)第三节治则 (第51楼)[附]五运六气 (第52楼)第一节运气学说的基本内容 (第53楼)第二节标本中气 (第54楼)第三节运气学说在医学上的应用 第一章中医学理论体系概述 中医学是在中国古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,断积累,反复总结而逐渐形成的具有独特风格的传统医学 科学,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,具有数千年的悠久历史,是中 国传统文化的重要组成部分。它历史地凝结和反映 了中华民族在特定发展阶段的观念形态,蕴含着中华传统文化的丰富内涵,为中华民族的繁 衍昌盛和保健事业作出了巨大贡献,是中国和世界 科学史上一颗罕见的明珠。 中医基础理论旨在研究阐发中医学的基本观念、基本概念、基本理论和基本原则,它在整个 中医学科中占有极其重要的地位,是中医学各分支 学科的理论基础。 第一章中医学理论体系概述 第一节中医学理论体系的形成和发展 一、中医学理论体系的形成 (一)中医学与中医学理论体系 1.中医学:医学是研究人类生命过程以及同疾病作斗争的一门科学体系,属于自然科学范畴:中医学是研究人体生理、病理、疾病的诊断与防治,以及摄生康复的一门传统医学科学,它 有独具特色的理论体系。 2.中医学理论体系:体系是由有关事物互相联系、互相制约而构成的一个整体。科学理论体系是由基本概念、基本原理或定律和具体的科学规律三个基本知识要素组成的完整体系。如 爱因斯坦所说,“理论物理学的完整体系是由概念、被认为对这些概念最有效的基本定律,以及用逻辑推理得到的结论这三者所构成的”(《爱因斯坦文集》)。中医学理论体系是由中医学 的基本概念、基本原理,以及按照中医学逻辑演绎程序从基本原理推导出来的科学结论,即 科学规律而构成的,是以中国古代的唯物论和辩证法思想,即气一元论和阴阳五行学说为哲 学基础,以整体观念为指导思想,以脏腑经络的生理和病理为核心,以辨证论治为诊疗特点 的独特的医学理论体系。 (二)中医学理论体系形成的条件 科学是一种社会现象,它不能游离于社会之外而孤立地存在与发展。科学体系是社会的一个 子系统,它要与社会的其他子系统之间发生物质、能量和信息交换。社会为科学的形成与发 展提供充分的必要的条件。 中医学发源于先秦,其理论体系形成于战国到秦汉时期。中医学理论体系是在中国古代哲学 思想的影响和指导下,在中华民族传统文化的基础上,通过长期的医疗保健的经验积累和理

中医基础理论期末考试重点整理87612

中医基础理论 名词解释: 整体观念:是中医学关于人体自身的整体性及人与自然、社会环境的统一性的认识。 辨证论治:是运用中医学理论辨析有关疾病的资料以确立证候,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程。 五脏一体观:构成人体的各个组成部分以五脏为中心在结构与机能上是完整统一的。 形神一体观:人的形体与精神是相互依附、不可分割的。 病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑组织损伤、生理机能失常或生理活动障碍的一个完整的生命过程。 证:即证候,是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括,一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。 症:即症状和体征的总称,是疾病过程中表现出的个别、孤立的现象,可以是病人异常的主观感觉或行为表现。 同病异治:指同一种病,由于发病的时间、地域不同,或所处的疾病的阶段或类型不同,或病人的体质有异,故所反映出的证候不同,因而治疗也救有异。 异病同治:指几种不同的疾病,在其发展变化过程中出现了大致相同的病机,大致相同的证侯,故可用大致相同的治法和方药来治疗。 阴阳:是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。所谓“阴阳者,一分为二也”。阴阳对立制约:是指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互制约和相互排斥的一种运动规律。 阴阳互根:是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面,具有相互依存,互为根本的关系。 阴阳互用:是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。 阴阳交感:是指阴阳二气在运动中和实物相互感应而交合,达到最佳状态,以及相互发生作用。阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。 阴阳互藏:是指相互对立的阴阳双方中的任何一方都包含着另一方,即阴中有阳,阳中有阴。 阴阳消长:是指对立互根的阴阳双方不是一成不变的,而是处于不断的增长和消减的变化过程中。 阴阳转化:指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化,即属阳的事物可以转化为属阴的事物,属阴的事物可以转化为属阳的事物。 阴阳自和:是指阴阳双方自主维持和自主恢复其协调平衡状态的自愈的能力和趋势。 阴阳平衡:是指阴阳双方在相互斗争、相互作用中处于大体均势的状态,即阴阳协调和相对稳定的状态。 五行:即木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。 五行相生:即木、火、土、金、水之间存在着有序的递相资生、助长和促进的关系。 五行相克:是指木、火、土金、水之间存在着有序的递相克制、制约的关系。 五行相承:是指五行中一行对其所生的过度制约和克制,又称“倍克”。 五行相侮:是指五行中一行对其所不胜的反向制约和克制。又称“反克”。 精:是由禀受于父母的生命物质与后天水谷精微相融合而形成的一种精化物质。 人体之气:是人体内活力很强运行不息的极精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。 元气:是人体最根本、最重要的气,是人体生命活动的原动力。 宗气:是由谷气与自然界清气相结合而积聚于胸中的气,属后天之气的范畴。 营气:是行于脉中而具有营养作用的气。 卫气:是行于脉外而具有保护作用的气。 血:是循行于脉中而富有营养的红色液态物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。 津液:是机体一切水液的总称,包括各脏腑形体官窍的内在液体及其正常的分泌物。 精血同源:精于血都由水谷精微化生和充养,化源相同;两者之间又互相资生,互相转化,并都具有濡养和化神等作用。 津血同源:血和津都由饮食水谷精微所化生,都具有滋润濡养作用,二者之间可以相互资生,相互转化,这种关系称为“津血同源”。脏象:是指藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理征象及与自然界相通应的事物和现象。 经络:使经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑形体官窍,沟通上下内外,感应传导信息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。 奇经八脉:是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。 体质:是指人类个体在生命活动过程中,由遗传性和获得性因素所决定的表现在形态结构、生理机能和心理活动方面综合的相对稳

中医基础理论 经络

经络 细目一经络学说概述 1.经络的基本概念 经络,是经脉和络脉的总称。经络是运行全身气血,联络脏腑形体官窍,沟通上下内外,感应传导信息的通路系统。是人体结构的重要组成部分。 2.经络系统的组成 细目二十二经脉 1.十二经脉的走向规律 2.十二经脉的交接规律 ①相表里的阴阳两经在四肢末端相交接 ②同名手足阳经交接于头面部(“头为诸阳之会”)

③足、手阴经交接于胸部 3.十二经脉的分布规律 (1)头面部的分布 头为诸阳之会:阳明经分布于面部,其中足阳明经行于额部;少阳经分布于头侧部;手太阳经行于面颊部,足太阳经行于头顶、后头部。 总的来说是阳明在前,少阳在侧,太阳在后。 (2)四肢部的分布 阴经分布在四肢的内侧面:“内侧前中后,太阴厥少阴”。但足三阴经在内踝尖上八寸以下的分布,前中后部位依次是厥阴、太阴、少阴。 阳经分布在四肢的外侧面:“外侧前中后,阳明少太阳”。 (3)躯干部的分布 阳明经腹面,太阳经背面,少阳经侧面,足三阴经腹面。 循行于腹面的经脉,自内向外依次是:足少阴肾经、足阳明胃经、足太阴脾经、足厥阴肝经。 4.十二经脉的表里关系 手太阴肺经手阳明大肠经 手厥阴心包经手少阳三焦经 手少阴心经手太阳小肠经 足太阴脾经足阳明胃经 足厥阴肝经足少阳胆经 足少阴肾经足太阳膀胱经 5.十二经脉的流注次序

细目三奇经八脉 1.奇经八脉的含义及特点 奇经八脉,是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。 奇者,异也。所谓奇经,是指这些经脉与十二经脉不同。它们与十二正经的区别是: (1)它们的分布不如十二经脉那样有规律; (2)它们与脏腑没有直接的络属关系; (3)彼此之间也无表里关系。 “八脉”是指奇经共有八条,故称“奇经八脉”。 2.奇经八脉的生理功能 (1)密切十二经脉的联系 督脉——“总督诸阳”(与六阳经交会于大椎,称为“阳脉之海”) 任脉——“阴脉之海”(与足三阴经交会于关元脐下三寸,足三阴经又接手三阴经,故任脉称为“阴脉之海”) 阴维——维络诸阴经,联络所有的阴经而与任脉交会(于廉泉喉结上舌骨下、天突); 阳维——维络诸阳经,联络所有阳经而与后督脉相合; 冲脉——通行上下前后,渗灌三阴三阳“十二经脉之海”; 带脉——约束纵行诸经,沟通腰腹部的经脉; 阴跷、阳跷——“分主一身左右阴阳”。 (2)调节十二经脉中的气血 除任、督直接参与十四经气血循环外,其他奇经还具有涵蓄和调节十二经气血的功能。 (3)与某些脏腑关系密切 奇经八脉虽然不似十二经脉那样与脏腑有直接的属络关系,但它们在循行分布过程中与脑、髓、女子胞等奇恒之腑以及肾脏有较为密切的联系。从而加强了某些脏腑之间的相互沟通。 3.督脉、任脉、冲脉、带脉、跷脉和维脉的循行特点和基本机能 督脉 (1)循行部位 督脉起于胞中,下出会阴,沿脊柱里面上行,至项后风府穴处进入颅内,络脑,并由项沿头部正中线,以头顶、额部、鼻部、上唇,到上唇系带处(龈交穴)。 分支1:从脊柱里面分出,络肾。

中医博士入学考试中医基础理论知识点与复习题

《中医基础理论》知识点和复习题 (七版教材) 绪论 1.中医学的学科属性 2.中医学理论体系的概念、形成的基础和方法 3.金元四大家的代表人物和学术观点 4.整体观念的概念 5.为什么说人体是一个有机整体(从结构、生理、病理、诊治等方面说明) 6.试从生理、病理两方面说明人与自然界的统一性 7.证、辨证论治、同病异治、异病同治的概念 第一章中医学的哲学基础 1.古代哲学精、气的基本概念 2.精气生万物的机理 3.气的两种存在形式 4.气机与气化的概念及其联系 5.气的中介作用的意义 6.精气学说在中医学中的应用 7.阴阳的基本概念 8.事物阴阳属性的相对性与绝对性 9.阴阳对立制约与消长、平衡的关系 10.阴阳互根互用的概念及其意义 11.阴阳交感的机理和意义 12.阴阳消长的涵义和形式 13.阴阳转化的内在依据、条件和形式 14.阴阳自和的涵义和意义 15.人体脏腑经络的阴阳划分(二分法与三分法) 16.阴阳偏胜、偏衰和互损的病理变化及其理论基础 17.怎样调整阴阳的偏胜偏衰和互损 18.五行的基本概念 19.五行的特性 20.事物和现象五行归类的理论依据和方法 21.五行相生的概念、次序和母子关系 22.五行相克的概念、次序和所胜、所不胜关系 23.五行制化的概念和规律 24.五行相乘的概念、次序和产生机理 25.五行相侮的概念、次序和产生机理 26.母子相及的涵义 27.以五行学说说明五脏病变的相互影响 28.根据五行生克规律确定的治疗原则和方法 29.中医学思维方法的特点 30.中和思维和类比思维方法

第二章藏象 1.藏象的基本概念 2.藏象学说的形成 3.藏象学说的特点 4.五脏、六腑与奇恒之腑的生理特点 5.五脏精气阴阳的概念及其相互关系 6.心主血脉的概念及血液正常循行的基本条件 7.心藏神的概念,心称为五脏六腑之大主的理由 8.心的生理特性 9.心在液为汗的机理 10.肺主呼吸与主一身之气的涵义和关系 11.肺主行水或为水之上源的机理及其临床意义 12.肺朝百脉、主治节的涵义 13.肺为华盖和娇脏的生理病理意义 14.肺气宣发与肃降的概念和体现 15.肺合皮毛的机理和意义 16.脾主运化的涵义和内容 17.脾为后天之本的原理和意义 18.脾主统血的概念和机理 19.脾主四时与脾主长夏的意义 20.脾气主升的主要体现 21.脾喜燥恶湿的临床意义 22.肝主疏泄的概念及其体现 23.肝主藏血的涵义及其生理意义 24.肝为刚脏的生理病理意义 25.肾藏精的涵义 26.肾精与肾气的关系及其生理作用,肾为先天之本 27.肾阴、肾阳的来源和功能 28.肾为五脏阴阳之本的涵义 29.肾主水的概念和机理 30.肾主纳气的概念和机理 31.肾主蛰守位的生理意义 32.肾主骨生髓通脑 33.七冲门的部位及作用 34.六腑以通为用的理论基础 35.胆为六腑之一,又为奇恒之腑之一的道理 36.胆的主要生理功能 37.胃的结构、生理功能和生理特性 38.小肠的部位和生理功能,“利小便即所以实大便”的机理 39.大肠的主要功能及其与此相关的其他脏腑功能 40.三焦的六腑和部位概念 41.六腑三焦及部位三焦的主要生理功能 42.上中下三焦的部位划分及其功能特点 43.脑的主要生理功能 44.女子胞的生理功能及与此有关的诸因素

中医基础理论经典论述题及答案

内容介绍>> 1.从阴阳对立制约和互根互用关系原理论述阴阳消长基本形式及其指导意义。 2.何谓津液?津液是如何化生的?其具体过程如何? 3.津液的输布、排泄与哪些脏腑的功能活动相关?试分述之。 4.何谓津液?津液有何生理功能?试分述之。 5.何谓人体之气?其生成来源如何?其生成与哪些脏脏的生理活动相关?试分别说明之。 6.气的生理作用有哪些?试从生理和病理的角度论述之。 7.何谓气机?其基本形式如何?脏腑的气机运动有何特点? 8.气机的概念如何?为什么说脾胃是一身气机的枢纽? 9.宗气是如何生成的?其分布和功能如何? 10.试从生成、特性、分布及功能诸方面比较营卫二气的异同点。 11.血液是如何生成的?血液的正常运行方式及与脏腑的关系如何?试分述之。 12.血液的生成与脏腑的关系如何?血液有何生理功能? 13.气对血的作用如何?这种理论对临床实践有何指导意义? 14.何谓“津血同源”?试从生理、病理及临床应用等不同角度论述之。 15.藏象学说的主要特点是什么? 16.怎样理解心主血? 17.为什么说肺主一身之气?肺的主气功能与呼吸功能之间有何联系? 18.何谓脾主运化?其生理作用如何?为什么说脾为后天之本? 19.何谓肝主疏泄?肝主疏泄的功能表现在哪些方面?

20.何谓肾藏精?肾中精气的生理作用如何?为什么说肾为先天之本? 21.试述肾主水在人体水液代谢中的重要作用。 22.从生理和病理两个方面如何理解“肾主二便”? 23.试从生理病理论述肾与骨、髓、脑之间的关系。 24.试述心与脾在生理病理方面的联系。 25.肺与肾在病理上有何联系? 26.人体消化过程主要与哪些脏腑有关?这些脏腑的作用各如何? 27.中医学病因分类主要有哪几种?各包括哪些内容? 28.劳逸过度有何致病特点? 29.饮食失宜包括哪些方面?它有何致病特点? 30.结石有何致病特点? 31.瘀血有何致病特点? 32.水湿痰饮的致病特点如何? 33.七情内伤有何致病特点? 34.何谓热邪?其性质和致病特点如何? 35.何谓湿邪?其性质和致病特点如何? 36.何谓寒邪?其性质和致病特点如何? 37.何谓风邪?试述风邪的性质及其致病特点。 38.何谓扶正祛邪?试述扶正祛邪的临床应用。 参考答案 1.答:阴阳对立制约和互根互用是阴阳学说最基本的规律。阴阳消长大体可概括为四种类型,其内容及指导意义如下:

中医基础理论重点概念

中医基础理论的重点名词解释 1中医学:是以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命活动中健康与疾病转化的规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学。 2中医学理论体系:是以中国古代哲学的精气学说和阴阳五行学说为思维模式,以整体观念为指导思想,以脏腑经络和精气血津液的生理病理为基础,以辩证论治为诊疗特点的医学理论体系。 3整体观念:是中医学认识人体自身以及人与环境之间的联系性和统一性的学术思想。 4辨证论治:是运用中医学理论辨析相关临床资料以明确病变本质并确立证,论证其治则治法方药并付诸实施的思维和实践过程。 5病:是指有特定病因、发病形式、病机、发展规律和转归的一种完整的过程。6症:即症状和体征,是机体发病而表现出来的异常状态,包括患者自身的各种异常感觉与医者所感知的各种异常表现。 7证:是指疾病在发展过程中,某一阶段的病理概括。它包括疾病的原因、部位、性质和邪正关系,反映了疾病发展过程中,该阶段病理变化的全面情况。8同病异治:由于在疾病发展的不同阶段,病理变化不同,即证不相同,根据辨证论治的原则,治法也不同。 9异病同治:在不同的疾病中,出现相同的或相近的病理变化,即出现相同或相似的证。根据辨证论治的原则,治法也相同。 10精气学说:是研究精气的内涵及其运动变化规律,并用以阐释宇宙万物的构成本源及其发展变化的一种古代哲学思想。 11精:又称精气,一般泛指气,是一种充塞宇宙中的无形而运动不息的极细微物质,是构成宇宙万物的本源;在某些情况下专指气中的精粹部分。 12气:存在于宇宙之中的不断运动且无形可见的极细微物质,是宇宙万物的共同构成本原。 13阴阳:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。 14五行:即木、火、土、金、水五类物质及其运动变化。 15人体之精的基本概念:是禀受于父母的生命物质与水谷精微相融合而形成的精华物质,是人体生命的本原,是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。精有广义、狭义和一般意义的精三个层次。 16人体之气的基本概念:人体内活力很强运行不息的极精微物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。 17气机:气的运动称为气机。 18气化:气的运动产生的各种变化称为气化。 19血:是运行于脉中而循环流注全身的富有营养和滋润作用的红色液体,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。 20津液:是人体一切正常水液的总称,包括各脏腑组织的内在体液及其正常分泌物,如胃液、肠液、涕、泪、唾等。 21人体之神,指人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称。 22藏象:藏于体内的内脏及其表现于外的生理病理现象。 23五脏:即肝、心、脾、肺、肾五个脏的合称。 24经络:是经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑形体官窍、沟通上下内外的通道,感应传导信息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。 25奇经八脉:督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的

《中医基础理论》重点笔记

《中医基础理论》重点笔记(1) 李本强 1.中医学有两个主要特点:一是整体观念,二是辩证论治。 2.证,也叫证候,是机体在疾病过程中的某一阶段的病理概括。 3.辨证,就是将四诊所收集的症状和体征等资料,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证候的过程。 4.论治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗原则和方法。 5.“同病异治”,是指同一种疾病,由于发病的时间、地区以及患者机体的反应性不同,或处于不同的发展阶段,所以表现的证不同,因而治法就各异。 6.“异病同治”,是指不同的疾病,在其发展过程中,由于出现了相同的证,因而就采取同一方法治疗。 7.人体是有机的整体。以五脏为中心,配合六腑,联系五体、五官九窍等,并通过经络纵横广泛地分布,以贯通内外上下,运行气血津液,滋养并调节各组织器官的活动。 8. 阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,并含有对立统一的内涵。阴和阳,既可以代表两种相互对立的事物和势力,又可以代表和用以分析同一事物内部相互对立的两个方面。 9. 阴阳的对立制约: 正常者如“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”、“阴平阳秘,精神乃治”。反常者,则如“阴胜则阳病,阳胜则阴病”、“阳虚则阴盛”、“阴虚则阳亢”等。 10. 阴阳的互根互用: “阳根于阴,阴根于阳”、“阳生于阴,阴生于阳”、“孤阴不生,独阳不长”:“阴者,藏精而起亟也,阳者,卫外而为固也”,“阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也”,“无阴则阳无以生,无阳则阴无以化”,“阳生阴长,阳杀阴藏”等。 《中医基础理论》重点笔记(2) 李本强 11. 阴阳的转化: “重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”、“寒甚则热,热甚则寒”。

中医基础理论复习要点

《中医基础理论》重点总结1 1.中医学有两个主要特点:一是整体观念,二是辩证论治。 2.证,也叫证候,是机体在疾病过程中的某一阶段的病理概括。 3.辨证,就是将四诊所收集的症状和体征等资料,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位,以及邪正之间的关系,概括、判断为某种性质的证候的过程。 4.论治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗原则和方法。 5.“同病异治”,是指同一种疾病,由于发病的时间、地区以及患者机体的反应性不同,或处于不同的发展阶段,所以表现的证不同,因而治法就各异。 6.“异病同治”,是指不同的疾病,在其发展过程中,由于出现了相同的证,因而就采取同一方法治疗。 7.人体是有机的整体。以五脏为中心,配合六腑,联系五体、五官九窍等,并通过经络纵横广泛地分布,以贯通内外上下,运行气血津液,滋养并调节各组织器官的活动。 8. 阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,并含有对立统一的内涵。阴和阳,既可以代表两种相互对立的事物和势力,又可以代表和用以分析同一事物内部相互对立的两个方面。 9. 阴阳的对立制约: 正常者如“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”、“阴平阳秘,精神乃治”。反常者,则如“阴胜则阳病,阳胜则阴病”、“阳虚则阴盛”、“阴虚则阳亢”等。 10. 阴阳的互根互用: “阳根于阴,阴根于阳”、“阳生于阴,阴生于阳”、“孤阴不生,独阳不长”:“阴者,藏精而起亟也,阳者,卫外而为固也”,“阴在内,阳之守也,阳在外,阴之使也”,“无阴则阳无以生,无阳则阴无以化”,“阳生阴长,阳杀阴藏”等。 11. 阴阳的转化: “重阴必阳,重阳必阴”、“寒极生热,热极生寒”、“寒甚则热,热甚则寒”。 12. 阴阳学说的基本内容包括:①阴阳的对立制约;②阴阳的互根互用;③阴阳的交感互藏;④阴阳的消长;⑤阴阳的转化;⑥阴阳的自和与平衡。 13. “背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。”

中医基础理论考试复习资料

1、何谓气?气有哪两种存在形式? 气的基本概念:气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。“天地合气,命之曰人。”“人以天地之气生,四时之法成。”气有“无形”与“有形”两种不同的存在形式。 2、何谓气机?其主要表现形式如何? 气机:气的运动,称作气机。包括升、降、出、入四种。 “故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。是以升降出入,无器不有。故器者,生化之宇,器散则分之,生化息矣。” 气机调畅:气的升降出入运动之间的协调平衡称作气机调畅,如平衡失调,即叫“气机失调”。气机失调的表现形式有:气机不畅、气滞、气逆、气陷、气脱、气结、气闭。 阴阳学说: 1、什么是阴阳?事物的阴阳属性如何确定? 阴阳的概念:阴阳是对自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括,即含有对立统一的概念。 《素问·阴阳应象大论》:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也”。 《素问·阴阳应象大论》:“天地者,万物之上下也;阴阳者,血气之男女也;左右者,阴阳之道路也;水火者,阴阳之征兆也;阴阳者,万物之能始也”。 阴阳属性的相对性表现在两方面:一方面为在一定条件下,阴和阳可以相互转化;另一方面体现在阴阳的无限可分性。 2、阴阳学说有哪些基本内容? (1)阴阳的对立制约 “动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”反映了阴阳的制约关系。又如“阴胜则阳病,阳盛则阴病”说明了阴阳的制约、消长失调。 (2)阴阳的互根互用 “无阳则阴无以生,无阴则阳无以化”; “阴在内阳之守也,阳在外阴之使也”; “孤阴不生,独阳不长” (3)阴阳交感与互藏 阴阳交感,是指阴阳二气在运动中相互感应而交合,亦即相互发生作用。阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。 阴阳互藏,是指相互对立的阴阳双方中的任何一方都包含着另一方,即阴中有阳,阳中有阴。阴阳互藏是阴阳双方交感的动力根源,又是构筑阴阳双方相互依存相互为用关系的基础和纽带。还是阴阳消长与转化的内在根据。 (4)阴阳的消长平衡 “阴胜则阳病,阳盛则阴病,阳盛则热,阴盛则寒” (5)阴阳的相互转化 阴阳转化必须具备一定的条件,在中医学称之为“重“或“极”。“重阳必阴,重阴必阳,寒极生热,热极生寒”。 3、阴阳学说如何概括人体的病理变化? 说明人体的病理变化:阴阳偏胜:阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒。阴阳偏衰:阳虚则寒,阴虚则热。 阴阳互损:阳损及阴,阴损及阳,阴阳两虚。 阴阳转化:重寒则热,重热则寒,重阴必阳,重阳必阴。 确定治疗原则: 阴阳偏胜的治则:损其有余,实则泻之。 阴阳偏衰的治则:补其不足,虚则补之。 阴虚:“壮水之主,以制阳光”,《内经》称之为“阳病治阴”,即所谓“诸寒之而热者,取

中医基础理论(体质学说概述)

体质学说概述 体质学说,是以中医理论为指导,研究正常人体体质的概念、形成、类型特征,及其对疾病发生、发展、演变过程的影响,并以此指导对疾病进行诊断和防治的理论知识。 一、体质的概念 (一)体质的基本概念 体质是指人体生命过程中,在先天禀赋和后天获得的基础上所形成的形态结构、生理机能和心理状态方面综合的相对稳定的固有特质。换言之,体质是人群中的个体,禀受于先天,受后天影响,在其生长、发育和衰老过程中所形成的与自然、社会环境相适应的相对稳定的人体个性特征。 (二)体质的构成 人体正常的生命活动是形与神的协调统一,这是生命存在和健康的基本特征。健康,就是人体在形态结构、生理机能和精神心理方面的完好状态,正如张介宾《类经·藏象类》说:“形神俱备,乃为全体。”神由形而生,依附于形而存在,形是神活动的物质基础和所舍之处;反过来,神是形的功能表现和主宰,神作用于形,对人体生命具有主导作用,能协调人体脏腑的生理机能。因此,形壮则神旺,形衰则神衰。体质概念包括了形、神两方面的内容,一定的形态结构必然产生出相应的生理机能和心理特征,而良好的生理机能和心理特征是正常形态结构的反映,二者相互依存,相互影响,在体质的固有特征中综合地体现出来。可见,体质由形态结构、生理机能和心理状态三个方面的差异性构成。 1.形态结构的差异性 人体形态结构上的差异性是个体体质特征的重要组成部分,包括外部形态结构和内部形态结构(有脏腑、经络、气血津液等)。根据中医学“司外揣内”的认识

方法,内部形态结构与外观形象之间是有机的整体,外部形态结构是体质的外在表现,内部形态结构是体质的内在基础。而体表形态最为直观,故备受古今中外体质研究者重视。因此,形态结构在内部结构完好、协调的基础上,主要通过身体外形体现出来,它以躯体形态为基础,并与内部脏器结构有密切的关系,故人的体质特征首先表现为体表形态、体格、体型等方面的差异。 体表形态是个体外观形态的特征,包括体格、体型、体重、性征、体姿、面色、毛发、舌象、脉象等。体格是指反映人体生长发育水平、营养状况和锻炼程度的状态。一般通过观察和测量身体各部分的大小、形状、匀称程度,以及体重、胸围、肩宽、骨盆宽度和皮肤与皮下软组织情况来判断,是反映体质的标志之一。体型是指身体各部位大小比例的形态特征,又称身体类型,是衡量体格的重要指标。中医观察体型,主要观察形体之肥瘦长短,皮肉之厚薄坚松,肤色之黑白苍嫩的差异等。其中尤以肥瘦最有代表性,如《灵枢·逆顺肥瘦》及《灵枢·卫气失常》即以体型将人分为肥人与瘦人,肥胖体质又以其形态特征等划分为膏型、脂型和肉型。元·朱丹溪《格致余论》则进一步将体型与发病相联系,提出了“肥人湿多,瘦人火多”的著名观点。 2.生理机能的差异性 形态结构是产生生理机能的基础,个体不同的形态结构特点决定着机体生理机能及对反应的差异,而机体生理机能的个性特征,又会影响其形态结构,引起一系列相应的改变。因此,生理机能上的差异也是个体体质特征的组成部分。 人体的生理机能是其内部形态结构完整性的反映,也是脏腑经络及精气血津液机能协调的体现。因此,人体生理机能的差异,反映了脏腑机能的盛衰偏颇。诸如心率、心律、面色、唇色、脉象、舌象、呼吸状况、语声的高低、食欲、口味、体温、对寒热的喜恶、二便情况、生殖机能、女子月经情况、形体的动态及活动能力、