实验6—无线温度检测实验

实验题目:实验6—无线温度检测实验实验时间:2015.12.14一、实验目的:

学习TI ZStack2007协议栈内容,掌握CC2530模块数据传输的实现过程。

学习协议栈中关于串口的基本设置和操作。

二、实验原理及程序分析:

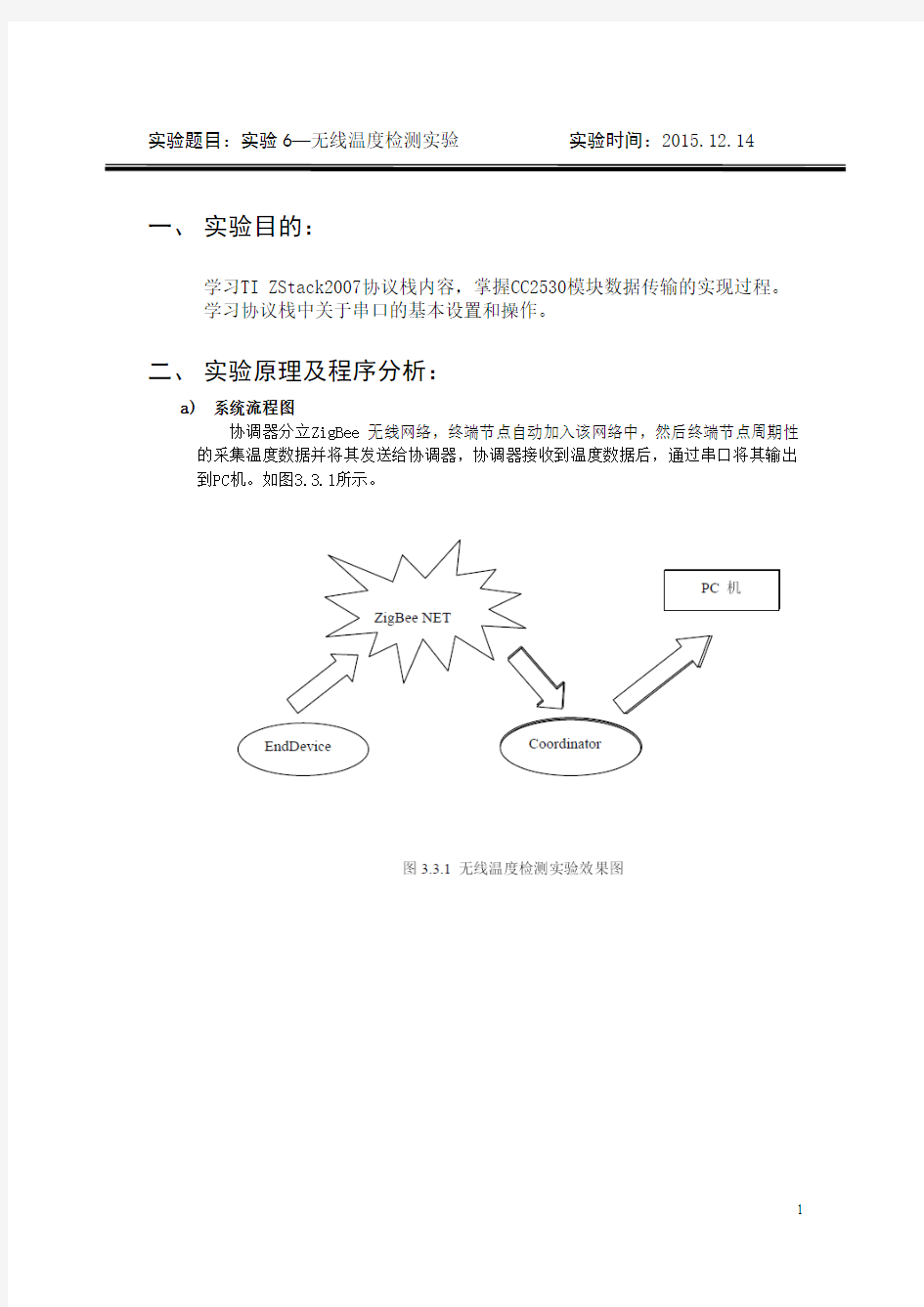

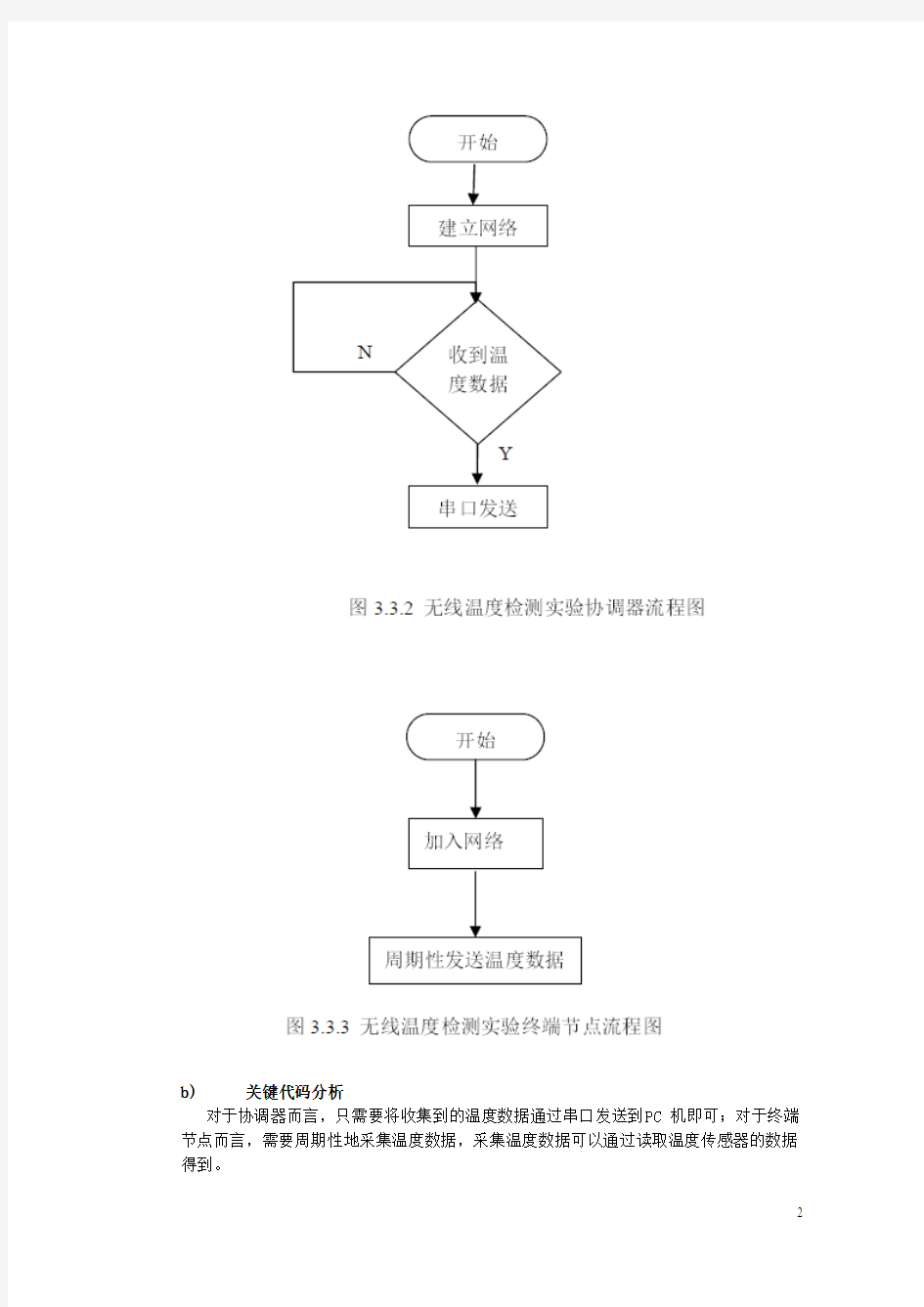

a)系统流程图

协调器分立ZigBee 无线网络,终端节点自动加入该网络中,然后终端节点周期性的采集温度数据并将其发送给协调器,协调器接收到温度数据后,通过串口将其输出到PC机。如图3.3.1所示。

b) 关键代码分析

对于协调器而言,只需要将收集到的温度数据通过串口发送到PC 机即可;对于终端节点而言,需要周期性地采集温度数据,采集温度数据可以通过读取温度传感器的数据得到。

温度数据包结构设计

该数据包结构体定义如下。

typedef union h

{

uint8 TEMP[4];

struct RFRXBUF

{

unsigned char Head;

unsigned char value[2];

unsigned char Tail;

}BUF;

}TEMPRETURE;

使用一个共用体来表示整个数据包,里面有两个成员变量,一个是数组TEMP,该数组有4元素;另一个是结构体,该结构体具体实现了数据包的数据头、温度数据、数据尾。结构体所占的存储空间也是4个字节。

协调器代码:

#include "OSAL.h"

#include "AF.h"

#include "ZDApp.h"

#include "ZDObject.h"

#include "ZDProfile.h"

#include

#include "Coordinator.h"

#include "DebugTrace.h"

#if !defined(WIN32)

#include "OnBoard.h"

#endif

#include "hal_led.h"

#include "hal_lcd.h"

#include "hal_key.h"

#include "hal_uart.h"

const cId_t GenericApp_ClusterList[GENERICAPP_MAX_CLUSTERS]={

GENERICAPP_CLUSTERID \

};

const SimpleDescriptionFormat_t GenericApp_SimpleDesc=

GENERICAPP_ENDPOINT,

GENERICAPP_PROFID,

GENERICAPP_DEVICEID,

GENERICAPP_DEVICE_VERSION,

GENERICAPP_FLAGS,

GENERICAPP_MAX_CLUSTERS,

(cId_t *)GenericApp_ClusterList,

0,

(cId_t *)NULL

};

endPointDesc_t GenericApp_epDesc;

byte GenericApp_TaskID;

byte GenericApp_TransID;

unsigned char uartbuf[128];

void GenericApp_MessageMSGCB(afIncomingMSGPacket_t *pckt);

void GenericApp_SendTheMessage(void);

/*static void rxCB(uint8 port, uint8 event);

static void rxCB(uint8 port, uint8 event)

{

HalUARTRead(0, uartbuf, 16);

if(osal_memcmp(uartbuf,"https://www.360docs.net/doc/b16780129.html,",16))

{

HalUARTWrite(0, uartbuf,16);

}

}*/

void GenericApp_Init(byte task_id)

{

halUARTCfg_t uartConfig;

GenericApp_TaskID =task_id;

GenericApp_TransID =0;

GenericApp_epDesc.endPoint=GENERICAPP_ENDPOINT;

GenericApp_epDesc.task_id=&GenericApp_TaskID;

GenericApp_epDesc.simpleDesc=(SimpleDescriptionFormat_t *)&GenericApp_SimpleDesc;

GenericApp_https://www.360docs.net/doc/b16780129.html,tencyReq=noLatencyReqs;

afRegister(&GenericApp_epDesc);

uartConfig.configured =TRUE;

uartConfig.baudRate =HAL_UART_BR_115200;

uartConfig.flowControl =FALSE;

uartConfig.callBackFunc =NULL;

HalUARTOpen(0,&uartConfig);

}

UINT16 GenericApp_ProcessEvent(byte tadk_id,UINT16 events)

{

afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;

if(events&SYS_EVENT_MSG)

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID); while(MSGpkt)

{

switch(MSGpkt->hdr.event)

{

case AF_INCOMING_MSG_CMD:

GenericApp_MessageMSGCB(MSGpkt);

break;

default:

break;

}

osal_msg_deallocate((uint8 *) MSGpkt);

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID); }

return (events ^SYS_EVENT_MSG);

}

return 0;

}

void GenericApp_MessageMSGCB(afIncomingMSGPacket_t * pkt)

{

unsigned char buffer[2]={0x0A,0x0D};

TEMPRETURE tempreture;

switch(pkt->clusterId)

{

case GENERICAPP_CLUSTERID:

osal_memcpy(&tempreture,pkt->cmd.Data,sizeof(tempreture)); HalUARTWrite(0,(uint8*)&tempreture,sizeof(tempreture)); HalUARTWrite(0,buffer,2);

break;

}

}

终端节点编程:

//读取温度

int8 readTemp(void)

{

static uint16 reference_voltage;

static uint8 bCalibrate=TRUE;

uint16 value;

int8 temp;

ATEST=0x01;

TR0|=0x01;

ADCIF=0;

ADCCON3=(HAL_ADC_REF_115V|HAL_ADC_DEC_256|HAL_ADC_CHN_TEMP);

while(!ADCIF);

ADCIF=0;

value=ADCL;

value|=((uint16)ADCH)<<8;

value>>=4;

if(bCalibrate)

{

reference_voltage=value;

bCalibrate=FALSE;

}

temp=22+((value-reference_voltage)/4);

return 22;

}

//终端节点事件处理与无线数据发送

UINT16 GenericApp_ProcessEvent(byte tadk_id,UINT16 events)

{

afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;

if(events&SYS_EVENT_MSG)

{

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID); while(MSGpkt)

{

switch(MSGpkt->hdr.event)

{

case ZDO_STATE_CHANGE:

GenericApp_NwkState=(devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);

if(GenericApp_NwkState==DEV_END_DEVICE)

{

//GenericApp_SendTheMessage();

osal_set_event(GenericApp_TaskID,SEND_DATA_EVENT);

}

default:

break;

}

osal_msg_deallocate((uint8 *) MSGpkt);

MSGpkt=(afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(GenericApp_TaskID); }

return (events ^SYS_EVENT_MSG);

}

if(events&SEND_DATA_EVENT)

{

GenericApp_SendTheMessage();

osal_start_timerEx(GenericApp_TaskID,SEND_DATA_EVENT,1000);

return (events^SEND_DATA_EVENT);

}

return 0;

}

void GenericApp_SendTheMessage(void)

{

//unsigned char theMessageData[10]="EndDevice";

int8 tvalue;

TEMPRETURE tempreture;

tempreture.BUF.Head='&';

tvalue=readTemp();

tempreture.BUF.value[0]=tvalue/10+'0';

tempreture.BUF.value[1]=tvalue%10+'0';

tempreture.BUF.Tail='C';

afAddrType_t my_DstAddr;

my_DstAddr.addrMode=(afAddrMode_t)Addr16Bit;

my_DstAddr.endPoint=GENERICAPP_ENDPOINT;

my_DstAddr.addr.shortAddr=0x0000;

AF_DataRequest(&my_DstAddr, &GenericApp_epDesc, GENERICAPP_CLUSTERID,

sizeof(tempreture),

(uint8 *)&tempreture

&GenericApp_TransID,

AF_DISCV_ROUTE,

AF_DEFAULT_RADIUS);

HalLedBlink(HAL_LED_2,0,50,500);

}

三、实验步骤及结果:

打开ZigBee2530部分\exp\zigbee\无线温度检测实验\Projects\zstack\Samples\无线温度检测实验。将程序下载到cc2530开发板,打开串口调试助手,波特率设为115200,打开协调器、终端节点电源,用手放在终端节点cc2530单片机上(这样片内集成的温度传感器就可以感应到温度变化),无线温度检测实验测试效果如图所示.

四、实验心得:

在实验时需要修改ID号,避免其他设备的干扰导致终端节点与协调器无法组成网络,无法看到实验的结果。

一种无线温湿度检测装置的设计与实现

《自动化技术与应用》2010年第29卷第8期 Techniques of Automation & Applications | 103 经验交流 Technical Communications 一种无线温湿度检测装置的设计与实现 何祥宇,马 帅 (洛阳师范学院 物理与电子信息学院,河南 洛阳 471022) 摘 要:设计了一种基于温湿度数字式传感器的无线温湿度检测装置,以单片机为控制核心,采用数字式温湿度传感器来检测目标的 温度和湿度信息,利用软件编程完成温湿度信息的处理及系统功能实现,并通过LED显示相应测量数据。该装置具有温度及湿度数据的测量及显示、工作模式选择和无线通信等功能。 关键词:温湿度传感器;单片机;工作模式;无线通信 中图分类号:TP273+.5 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2010)08-0103-03 The Design and Realization of a Wireless T emperature and Hu-midity Detecting Equipment HE Xiang-yu, MA Shuai ( School of Physics and Electronic Information, Luoyang Normal University, Luoyang 471022 China ) Abstract: A kind of a wireless temperature and relative humidity detecting equipment is designed based on digital temperature-humidity sensor. It employs SCM as the core of controlling, adopts digital temperature-humidity sensor to detect temperature and relative humidity data of objects. The measurement data is processed by software and displayed by LED. The device has the function of temperature and relative humidity data displaying, operating mode selection,wireless communication, etc. Key words: temperature-humidity sensor; SCM; operating mode; wireless communication 收稿日期:2010-03-24 1 引言 温湿度的检测在暖通空调、电力系统、通信基站、食品加工、制药等行业有着非常广泛的应用,但一般湿度元件不经过标定和温度补偿,误差较大,而用于湿度标定和校准的仪器价格昂贵,从而给湿度测量的实际应用带来很大的困难和阻碍。文中选用瑞士Sensirion公司的SHT11数字式温湿度传感器,结合单片机技术和电子技术,设计了一种具有两种工作模式的温湿度检测装置,消除了一般湿度检测元件误差较大的缺点。该温湿度检测装置既可以单机工作,以单片机为处理和控制核心来实现温度和湿度信号的检测、处理及显示。又可以利用无线收发模块实现系统与计算机的无线通信,利用计算机实现数据的分析,处理及打印。该系统采用专用 集成电路,电路结构简单,工作稳定可靠,具有两种工作模式及无线数据传输等特点,特别适用于暖通空调、电力系统、通信基站、食品加工等行业的温湿度测量。 2 SHT 11温湿度传感器 SHT11的湿度检测运用电容式结构,利用不同保护下的微型结构检测电极系统与聚合物覆盖层来组成传感器芯片的电容,除保持电容式湿敏器件的原有特性外,还可以抵御来自外界的影响。由于它将温度传感器与湿度传感器结合在一起而构成了一个单一的个体,因而测量精度较高且可精确得出露点,同时不会产生由于温度与湿度传感器之间随温度梯度变化引起的误差。SHT11不仅将温度传感器和湿度传感器结合在一起,而且还将信号放大器、模/数转换器、校准数据存储器、标准I2C总线等电路全部集成在一个芯片内。SHT11的

现代检测技术 实验四__K热电偶测温性能实验

检测技术实验报告 院(系):自动化专业:自动化姓名:学号: 同组人员: 评定成绩:评阅教师:

K热电偶测温性能实验 一、实验目的: 了解热电偶测温原理及方法和应用。 二、基本原理: 热电偶测量温度的基本原理是热电效应。将A和B二种不同的导体首尾相连组成闭合回路,如果二连接点温度(T,T0)不同,则在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就是热电效应。热电偶就是将A和B二种不同的金属材料一端焊接而成。A和B称为热电极,焊接的一端是接触热场的T端称为工作端或测量端,也称热端;未焊接的一端(接引线)处在温度T0称为自由端或参考端,也称冷端。T与T0的温差愈大,热电偶的输出电动势愈大;温差为0时,热电偶的输出电动势为0;因此,可以用测热电动势大小衡量温度的大小。国际上,将热电偶的A、B热电极材料不同分成若干分度号,如常用的K(镍铬-镍硅或镍铝)、E(镍铬-康铜)、T(铜-康铜)等等,并且有相应的分度(见附录)表即参考端温度为0℃时的测量端温度与热电动势的对应关系表;可以通过测量热电偶输出的热电动势值再查分度表得到相应的温度值。 三、需用器件与单元: 主机箱、温度源、P t100热电阻(温度源温度控制传感器)、K热电偶(温度特性实验传感器)、温度传感器实验模板、应变传感器实验模板(代mV发生器)。 四、实验步骤: 热电偶使用说明:热电偶由A、B热电极材料及直径(偶丝直径)决定其测温范围,如K(镍铬-镍硅或镍铝)热电偶,偶丝直径3.2mm时测温范围0~1200℃,本实验用的K热电偶偶丝直径为0.5mm,测温范围0~800℃;E(镍铬-康铜),偶丝直径3.2mm时测温范围-200~+750℃,实验用的E热电偶偶丝直径为0.5mm,测温范围-200~+350℃。由于温度源温度<200℃,所以,所有热电偶实际测温范围<200℃。 从热电偶的测温原理可知,热电偶测量的是测量端与参考端之间的温度差,必须保证参考端温度为0℃时才能正确测量测量端的温度,否则存在着参考端所处环境温度值误差。 热电偶的分度表(见附录)是定义在热电偶的参考端(冷端)为0℃时热电偶输出的热电

温度测量实验报告

温度测量实验报告 上海交通大学材料科学与工程学院 实验目的 1.掌握炉温实时控制系统结构图及其电压控制原理; 2.通过数据采集板卡,对温度信号(输入为电压模拟量)采集和滤波; 3.通过数据采集板卡,输出模拟电压量到调节器; 4.通过观测温度曲线,实施手动调节输出电压,使得温度曲线与理想波形尽量接近; 5.用增量式PID控制算法控制炉温曲线。 实验原理 (一)炉温实时控制系统结构图 (二)输出控制电压与工作电压的关系 加热炉加热电压=板卡输出控制电压×220 10 (三)电压控制原理 (四)温度与电压的关系

温度=电压× 700℃ (五)PID控制算法公式 ?u k= Ae k? Be k ? 1+ Ce(k ? 2) 其中:A=K P(1+ T T I + T D T );B=K P(1+2T D T );C=K P T D T 。 u k=u k ? 1+ ?u(k) 手动控制炉温参数选择及理由 加热电压:4V 理由:本套实验装置加热速度很快,若加热电压过高(高于5V)则会导致升温过快从而有可能损坏实验装置,而若加热电压过低则会导致升温过慢,浪费时间。综合实际情况以及上述分析,本组成员决定将加热电压设置为4V。 PID炉温控制参数选择及理由 表1 PID炉温控制参数 选取理由 周期:由于温度滞后性较大,因此周期应当大一些。此处本组采用了推荐值0.2s。 K P:由实际经验可知,K P的最佳范围在0.5-1.5之间。此处本组取了中间值1。 T I:实际操作过程中,本组同学发现若T I较小,超调量就会很大。所以这里将T I取得大一些,设置为20s。T D:小组成员发现炉温滞后现象非常严重,因此T D不得不调大一些,取成0.9s。

武汉大学计算机网络实验报告 (2)

武汉大学教学实验报告 动力与机械学院能源动力系统及自动化专业2013 年11 月10 日

一、实验操作过程 1.在仿真软件packet tracer上按照实验的要求选择无线路由器,一般路由器和PC机构建一个无线局域网,局域网的网络拓扑图如下: 2.按照实验指导书上的表9.1(参数配置表)对路由器,DNS服务器,WWW服务器和PC机进行相关参数的配置: 服务器配置信息(子网掩码均为255.255.255.0) 主机名IP地址默认网关 DNS 202.2.2.1 202.2.2.2 WWW 202.3.3.1 202.3.3.3 路由器配置信息(子网掩码均为255.255.255.0) 主机名型号IP地址默认网关时钟频率ISP 2620XM e1/0:202.2.2.2 e1/1:202.3.3.3 s0/0:202.1.1.2 64000 Router2(Server) 2620XM f0/0:192.168.1.1 s0/0:202.1.1.1 Wireless Router Linksys WRT300N 192.168.1.2 192.168.1.1 202.2.2.1 备注:PC机的IP地址将通过无线路由器的设置自动分配 2.1 对router0(sever)断的配置: 将下列程序代码输到router0中的IOS命令行中并执行,对router0路由器进行设置。Router>en Router#conf t

2.3 WWW服务器的相关配置 对www服务器进行与DNS服务器相似的配置,包括它的IP地址,子网掩码,网关等,具体的相关配置图见下图: WWW服务器的相关配置图

实验探究一用常见温度计测温度

■实验探究一用常见温度计测温度 ★实验准备 1、(1)实验室用温度计、体温计、寒暑表的图片 2)观察比较三种液体温度计

补充:体温计在使用之前先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下及读数时可离开人体的原因:体温计盛水银的玻璃泡上方有一段非常细的缩口, 测体温时水银膨 胀能通过缩口升到上面的玻璃泡里,读数时体温计离开人体,水银变冷收缩, 在缩口处断开,水银柱不能退回玻璃泡,仍然指示原来的温度,所以体温计虽然离开了人体, 表示的还是人体的温度,体温计的量程是35℃—42℃。所以,在使用之前要使已经升上去的水银再退回玻璃泡里, 要先将体温计的水银汞柱甩到35℃以下(其他温度计不允许甩)。 2、3、略。 ★实验课题在实验室用温度计测出冷水、温水、热水的温度 1、实验器材:温度计、分别装有冷水、温水、热水的三个烧杯; 2、实验要求: (1)检查器材,看器材是否符合实验要求,器材是否齐全; (2)观测器材,看温度计的量程和分度值,记录数据; (3)估测冷水、温水、热水的温度,记录数据; (4)用温度计测量冷水、温水、热水的温度,操作正确,记录数据; (5)整理器材。 3、实验步骤

问题探讨:为什么不能用体温度测量热水的温度?因为热水的温度一般要超过体温计的量程,体温计会损坏。 温度与温度计习题 一、选择题(本大题共5小题,每题3分,共15分) 1.(2014 ·滨湖区质检) 下列关于温度的描述中符合实际的是( ) A.人体的正常温度为37℃ B.冰箱冷冻室的温度为10℃ C.饺子煮熟即将出锅时温度为50℃ D.加冰的橙汁饮料温度为-20 ℃ 【解析】选A。本题考查温度的估测。人体的正常温度为37℃, 冰箱冷冻室的温度低于0℃。1 标准大气压下水的沸点是100℃,故饺子煮熟即将出锅时的温度与沸水温度相同, 为100℃。加冰的橙汁饮料为冰水混合物, 温度为0℃。 2.(2014 ·连云港岗埠期中)体温计的测量精度可达到0.1℃, 这是因为( ) A.体温计的玻璃泡的容积比细管的容积大得多 B.体温计的测量范围只有35~42℃ C.体温计的玻璃泡附近有一段弯曲的细管 D.体温计比较短 【解析】选A。本题考查体温计的构造。体温计和常用温度计相比, 前者内径很细,而下端的玻璃泡则很大,使得有微小的温度变化,即吸收很少的热量, 管中水银上升的高度会非常明显, 所以可以测量得更为精密。 3.(2013 ·郴州中考)我国在高温超导研究领域处于世界领先地位, 早已获得绝对温度为100 K 的高温超导材料。绝对温度(T) 与摄氏温度的关系是T=(t+273)K, 绝对温度100 K 相当于( ) A.-173 ℃ B.-100 ℃ C.273℃ D.100℃ 【解析】选A。本题考查绝对温度与摄氏温度的关系。由T=(t+273)K 可

实验室行业中无线温湿度传感器监测解决方案及应用

实验室行业中无线温湿度传感器监测解决方案及应用 在实验室的监控项目中,不同实验室对温湿度都有要求,大部分实验都是在明确的温湿度环境中展开。在医药、生化、仪器校准、农业、建筑与电器等领域中,实验室环境条件直接影响着各种实验或检测的结果,每项实验的进行都需要精确可靠的监测仪器来提供准确的环境参数数据。深圳信立科技无线温湿度传感器为各领域实验室提供客观及无法篡改的温湿度记录数据。这里,盘点XL51无线温湿度传感器在各个领域实验室的运用。 1、病理学实验室 病理学实验过程中,切片机,脱水机,染色机,电子天平等仪器的使用对温度有比较严格的要求。例如电子天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5|℃)下使用。因此,这类实验室的温湿度状况需要实时监控和记录。XL51无线温湿度传感器可以实时精确采集、传输、记录温湿度数据.有助于各项实验的顺利进行。 2、抗生素实验室抗生素实验室 对温湿度环境有严格的要求般情况下冷处是2~8℃.阴凉处不超

过20℃。抗生素保存的温度过高或过低都会导致抗生素失活.并且不同种类抗生素的失活温度也各有不同.因此XL51无线温湿度传感器在这类实验室环境中的监测及记录是个重要的环节。 3、化学检测室 化学实验室般包涵多种实验室房间,如化学检测室.物理检测室.抽样室等。各房间的温湿度标准都不相同,每个房间需指定专人定时进行监测,监测频率通常为每天两次。使用XL51无线温湿度传感器,通过专业的组网连接,工作人员只需在中心控制台就可查看各个实验室温湿度状况,下载并保存实验过程中的温湿度数 4、实验动物房 动物实验室的环境要求以实验动物为主其湿度应维持在40%~60%RH之间,以老鼠为倒,它们若在相对湿度40%以下的环境生活,很容易发病掉尾而死亡。XL51无线温湿度传感器可通过组网报警等措施建立温湿度监测记录系统,有利于动物房压差、温湿度的控制.防止疾病的传播和避免动物的相互感染。 5、混凝土实验室

通信原理实验报告

通信原理实验报告

作者: 日期:

通信原理实验报告 实验名称:实验一—数字基带传输系统的—MATLAB方真 实验二模拟信号幅度调制仿真实验班级:10通信工程三班_________ 学号:2010550920 ________________ 姓名:彭龙龙______________

指导老师:王仕果______________

实验一数字基带传输系统的MATLA仿真 一、实验目的 1、熟悉和掌握常用的用于通信原理时域仿真分析的MATLAB函数; 2、掌握连续时间和离散时间信号的MATLAB产生; 3、牢固掌握冲激函数和阶跃函数等函数的概念,掌握卷积表达式及其物理意义,掌握卷积的计算方法、卷积的基本性质; 4、掌握利用MATLAB计算卷积的编程方法,并利用所编写的MATLAB程序验证卷积的常用基本性质; 5、掌握MATLAB描述通信系统中不同波形的常用方法及有关函数,并学会利用MATLAB求解系统功率谱,绘制相应曲线。 基本要求:掌握用MATLAB描述连续时间信号和离散时间信号的方法,能够编写 MATLAB程序,实现各种常用信号的MATLA实现,并且以图形的方式再现各种信号的波形。 二、实验内容 1、编写MATLAB程序产生离散随机信号 2、编写MATLAB程序生成连续时间信号 3、编写MATLAB程序实现常见特殊信号 三、实验原理 从通信的角度来看,通信的过程就是消息的交换和传递的过程。而从数学的角度来看,信息从一地传送到另一地的整个过程或者各个环节不外乎是一些码或信号的交换过程。例如信源压缩编码、纠错编码、AMI编码、扰码等属于码层次上的变换,而基带成形、滤波、调 制等则是信号层坎上的处理。码的变换是易于用软件来仿真的。要仿真信号的变换,必须解 决信号与信号系统在软件中表示的问题。 3.1信号及系统在计算机中的表示 3.1.1时域取样及频域取样 一般来说,任意信号s(t)是定义在时间区间(-R, +R)上的连续函数,但所有计算机的CPU都只能按指令周期离散运行,同时计算机也不能处理( -R, + R)这样一个时间段。 为此将把s(t)按区间T, T截短为 2 2 S T(t),再对S T(t)按时间间隔△ t均匀取样,得到取样 点数为: 仿真时用这个样值集合来表示信号 T Nt t s(t)。显然△ t反映了仿真系统对信号波形的分辨 率, (3-1) △ t越小则仿真的精确度越高。据通信原理所学,信号被取样以后,对应的频谱时频率的周期函数,其重复周期是—。如果信号的最高频率为f H,那么必须有f H W 丄才能保证不发 t 2 t 生频域混叠失真。设 1 B s 2 t 则称B s为仿真系统的系统带宽。如果在仿真程序中设定的采样间隔是△ (3-2) t,那么不能用

热电偶测温系统实验报告材料书

热电偶测温系统 实验报告书 班级:铁道自动化091班 小组成员:何俊峰、严云钧、王鹏远、倪森 瑜、康宁

目录 一热电偶的工作原理,补偿方法及其应用1热电偶的工作原理 2热电偶的补偿方法 3热电偶的实际应用 二热电偶测温系统的相关介绍 1线路原理图 2主要原件及其作用 3调试方法及其注意事项 三实验收尾及总结报告 1处理实验数据 2 实验总结

一热电偶的工作原理,补偿方法及其应用1热电偶的工作原理 (1)概况:热电偶是一种感温元件,热电偶的工作原理这就要从热电偶测温原理说起。一次仪表,直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在Seebeck电动势—热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到不同的热电偶具有不同的分度表。热电偶回路中接入第三种金属资料时,只要该资料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将坚持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。 B热电偶工作原理:两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,回路中就会发生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度丈量的其中,直接用作丈量介质温度的一端叫做工作端(也称为丈量端)另一端叫做冷端(也称为弥补端)冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。热电偶实际上是一种能量转换器,将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度 (2)分类:(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶 铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。 S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。 S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。 (R型热电偶)铂铑13-铂热电偶 铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。 R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S

温度检测与控制实验系统论文

温度检测与控制实验系统设计 设计任务 1、设计参数 被测温度1200。C,最大误差不超过±1。C 2、设计要求 (1)被控对象为小型加热炉,供电电压220V AC,功率2kW,用可控硅控制加热炉温度;(2)通过查阅相关设备手册或上网查询,选择温度传感器、调节器、加热炉控制器等设备(包括设备名称、型号、性能指标等); (3)设备选型要有一定的理论计算; (4)用所选设备构成实验系统,画出系统结构图; (5)列出所能开设的实验,并写出实验目的、步骤、要求等。 课程设计评语 设计报告成绩(30%)设计过程成绩 (30%) 答辩成绩 (40%) 总成绩

摘要 本文介绍了一个简单的温度检测与控制系统的设计。该系统的被控对象为小型加热炉,供电电压为220VAC,功率2KW,被测温度1200度,误差不超过±1℃。本设计通过热电偶测量加热炉内液体的温度,将热电偶的输出信号直接传输到调节器,该调节器内部集成有变送器,并且可设定给定温度值,本实验为1200度。调节器将偏差信号输出到可控硅调功器,可改变晶闸管导通时间,从而调节输出平均电压的大小,实现加热炉温度的控制。 关键词: 热电偶调节器可控硅调功器

目录 第一章前言 (3) 第二章设备选型 (3) 2.1 温度传感器 (3) 2.2 调节器 (5) 2.3执行器 (7) 第四章系统结构图 (12) 第五章总结 (13) 参考文献 (13) 附录一:开设试验 (13)

第一章前言 温度是生活及生产中最基本的物理量,它表征的是物体的冷热程度。自然界中任何物理、化学过程都紧密的与温度相联系。在很多生产过程中,温度的测量和控制都直接和安全生产、提高生产效率、保证产品质量、节约能源等重大技术指标相联系。因此,温度的测量与控制在国民经济各个领域中均受到了相当程度的重视。在实际的生产实验环境下,由于系统内部与外界的热交换是难以控制的,其他热源的干扰也是无法精确计算的,因此温度量的变化往往受到不可预测的外界环境扰动的影响。为了使系统与外界的能量交换尽可能的符合人们的要求,就需要采取其他手段来达到这样一个绝热的目的,例如可以让目标系统外部环境的温度与其内部温同步变化。根据热力学第二定律,两个温度相同的系统之间是达到热平衡的,这样利用一个与目标系统温度同步的隔离层,就可以把目标系统与外界进行热隔离。另外,在大部分实际的环境中,增温要比降温方便得多。因此,对温度的控制精度要求比较高的情况下,是不允许出现过冲现象的,即不允许实际温度超过控制的目标温度。特别是隔热效果很好的环境,温度一旦出现过冲,将难以很快把温度降下来。这是因为很多应用中只有加热环节,而没有冷却的装置。同样道理,对于只有冷却没有加热环节的应用中,实际温度低于控制的目标温度,对控制效果的影响也是很大的。 第二章设备选型 2.1温度传感器 求测温度1200度,误差不超过±1℃,所以决定了只能用铂铑等贵金属材料热电偶。HAKK-WRR系列铂铑热电偶是一种传统的测温元件,具有热电性能稳定、抗氧化性强,适宜在氧化性、惰性气氛中连续使用。长期使用温度为1600℃,短期使用温度为1800℃。有纸记录仪其技术指标如下: 1、测温范围: 0~1800℃ 2、测温精度:< ± 0.5% t 3、时间常数:≤180s 4、绝缘电阻:5MΩ(20℃时) 5、规格尺寸:500,750,1000,1200(mm) HAKK-WRR系列铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,铂铑有单铂铑(铂铑10-铂铑)和双铂铑(铂铑30-铂铑6)之分,它们作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂

居里温度的测定_实验报告

钙钛矿锰氧化物居里温度的测定 物理学院 111120160 徐聪 摘要:本文阐述了居里温度的物理意义及测量方法,测定了钙钛矿锰氧化物样品 在不同实验条件下的居里温度,最后对本实验进行了讨论。 关键词:居里温度,钙钛矿锰氧化物,磁化强度,交换作用 1. 引言 磁性材料的自发磁化来自磁性电子间的交换作用。在磁性材料内部,交换作用总是力图使原子磁矩呈有序排列:平行取向或反平行取向。但是随着温度升高,原子热运动能量增大,逐步破坏磁性材料内部的原子磁矩的有序排列,当升高到一定温度时,热运动能和交换作用能量相等,原子磁矩的有序排列不复存在,强磁性消失,材料呈现顺磁性,此即居里温度。 不同材料的居里温度是不同的。材料居里温度的高低反映了材料内部磁性原子之间的直接交换作用、超交换作用、双交换作用。因此,深入研究和测定材料的居里温度有着重要意义。 2.居里温度的测量方法 测量材料的居里温度可以采用许多方法。常用的测量方法有: (1)通过测量材料的饱和磁化强度的温度依赖性得到曲线,从而得到降为零时对应的居里温度。这种方法适用于那些可以用来在变温条件下直接测量样品饱和磁化强度的装置,例如磁天平、振动样品磁强计以及等。 (2)通过测定样品材料在弱磁场下的初始磁导率的温度依赖性,利用霍普金森效应,确定居里温度。 (3)通过测量其他磁学量(如磁致伸缩系数等)的温度依赖性求得居里温度。 (4)通过测定一些非磁学量如比热、电阻温度系数、热电势等随温度的变化,随后根据这些非磁学量在居里温度附近的反常转折点来确定居里温度。 3. 钙钛矿锰氧化物 钙钛矿锰氧化物指的是成分为(R是二价稀土金属离子,为一价碱土金属离子)的一大类具有型钙钛矿结构的锰氧化物。理想的型(为稀土或碱土金属离子,为离子)钙钛矿具有空间群为的立方结构,如以稀土离子作为立方晶格的顶点,则离子和离子分别处在体心和面心的位置,同时,离子又位于六个氧离子组成的八面体的重心,如图1(a)所示。图1(b)则是以离子为立

通信原理实验报告

实验一常用信号的表示 【实验目的】 掌握使用MATLAB的信号工具箱来表示常用信号的方法。 【实验环境】 装有MATLAB6.5或以上版本的PC机。 【实验内容】 1. 周期性方波信号square 调用格式:x=square(t,duty) 功能:产生一个周期为2π、幅度为1 ±的周期性方波信号。其中duty表示占空比,即在信号的一个周期中正值所占的百分比。 例1:产生频率为40Hz,占空比分别为25%、50%、75%的周期性方波。如图1-1所示。 clear; % 清空工作空间内的变量 td=1/100000; t=0:td:1; x1=square(2*pi*40*t,25); x2=square(2*pi*40*t,50); x3=square(2*pi*40*t,75); % 信号函数的调用subplot(311); % 设置3行1列的作图区,并在第1区作图plot(t,x1); title('占空比25%'); axis([0 0.2 -1.5 1.5]); % 限定坐标轴的范围 subplot(312); plot(t,x2); title('占空比50%'); axis([0 0.2 -1.5 1.5]); subplot(313); plot(t,x3); title('占空比75%'); axis([0 0.2 -1.5 1.5]);

图1-1 周期性方波 2. 非周期性矩形脉冲信号rectpuls 调用格式:x=rectpuls(t,width) 功能:产生一个幅度为1、宽度为width、以t=0为中心左右对称的矩形波信号。该函数横坐标范围同向量t决定,其矩形波形是以t=0为中心向左右各展开width/2的范围。Width 的默认值为1。 例2:生成幅度为2,宽度T=4、中心在t=0的矩形波x(t)以及x(t-T/2)。如图1-2所示。 t=-4:0.0001:4; T=4; % 设置信号宽度 x1=2*rectpuls(t,T); % 信号函数调用 subplot(121); plot(t,x1); title('x(t)'); axis([-4 6 0 2.2]); x2=2*rectpuls(t-T/2,T); % 信号函数调用

试验室温湿度和压差无线在线自动化监测解决方案

实验室温湿度和压差无线在线自动化监测解决方案 智能温度(智能温湿度传感器、实验室温湿度和压差无线在线自动化监测主要由设备层设备、智能网关、无线短信猫模块、网络交换机、采集计算机、数据服传感器、无线测控装置)服务器及监控管理软件等构成,本系统设计采用先进的软硬件技术和分层分布Web务器、式网络结构,针对客户的实际情况提供下列解决方案。 一、系统概况 适用于已建成的对环境温湿度或者安安装方便,基于无线传感网络的环境与安全监测系统,孵化生化又不方便重新对建筑进行工程施工的仓库,食品仓库、药品仓库、全要求较高的、实验室;电子厂房、机房;孵房、大棚、温室等。 的数据采集设备及无线传输设备和相关无自动化无线监测系统由深圳市信立科技有限公司线传感器组成。具备智能化、尺寸小、使用寿命长等特点,选用全工业级产品,在恶劣环境下稳定性好、精度高。 根据项目的实际情况,设计技术方案,设计中力求系统先进、可靠、经济实用和可靠、功能扩展方便,做到系统设计方案严谨、布局合理、设备选型合理。 1.1设计依据 根据现场监测要求内容,利用无线传感网络技术,开展对实验室冰柜和实验室环境进行温、湿度、压差强度动态监测,监测系统可增加其他监测指标。 1.2设计目的 利用无线传感器网络压差指标并执行相应的温湿度、压差控制,为了确定区域环境温湿度、并将监测信息通过无线方式传输等参数实时监测,技术对实验室环境参数(温湿度和压差)到监控后台,根据监控系统要求实现实时监测。 序区域名室内温度压差监冰柜监冰箱监设备布置情况 号称监测数量测数量测数量测数量 样本存路温度传感器个,1智能温度传感器11无无12 -2储区 路温度4个,样本制1个,智能温度传感器1智能温湿度传感器21212 路压差信号1台采集1备室信号,无线测控装置 1个,无线温度、压差传感器,配置1智能温湿度传感器试剂准11131 路温度传感器备区路压差和2 标本制智能温湿度传感器1个,无线温度、压差传感器,配置114111 路压差和备区2路温度传感器 智能温湿度传感器1个,无线温度、压差传感器,配置1115纯化区11 路压差和2路温度传感器 智能温湿度传感器1个,无线温度、压差传感器,配置16定量区1111 路压差和2路温度传感器 智能温湿度传感器1个,无线温度、压差传感器,配置17检测区1111 路压差和2路温度传感器 智能温湿度传感器1QC质控个,无线温度、压差传感器,配置111118 路压差和2路温度传感器室 智能温湿度传感器1预留实个,无线温度、压差传感器,配置119111 路压差和2-2验室路温度传感器

温度测量控制系统的设计与制作实验报告(汇编)

北京电子科技学院 课程设计报告 ( 2010 – 2011年度第一学期) 名称:模拟电子技术课程设计 题目:温度测量控制系统的设计与制作 学号: 学生姓名: 指导教师: 成绩: 日期:2010年11月17日

目录 一、电子技术课程设计的目的与要求 (3) 二、课程设计名称及设计要求 (3) 三、总体设计思想 (3) 四、系统框图及简要说明 (4) 五、单元电路设计(原理、芯片、参数计算等) (4) 六、总体电路 (5) 七、仿真结果 (8) 八、实测结果分析 (9) 九、心得体会 (9) 附录I:元器件清单 (11) 附录II:multisim仿真图 (11) 附录III:参考文献 (11)

一、电子技术课程设计的目的与要求 (一)电子技术课程设计的目的 课程设计作为模拟电子技术课程的重要组成部分,目的是使学生进一步理解课程内容,基本掌握电子系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。 按照本专业培养方案要求,在学完专业基础课模拟电子技术课程后,应进行课程设计,其目的是使学生更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计小型电子系统的方法,独立完成系统设计及调试,增强学生理论联系实际的能力,提高学生电路分析和设计能力。通过实践教学引导学生在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。 (二)电子技术课程设计的要求 1.教学基本要求 要求学生独立完成选题设计,掌握数字系统设计方法;完成系统的组装及调试工作;在课程设计中要注重培养工程质量意识,按要求写出课程设计报告。 教师应事先准备好课程设计任务书、指导学生查阅有关资料,安排适当的时间进行答疑,帮助学生解决课程设计过程中的问题。 2.能力培养要求 (1)通过查阅手册和有关文献资料培养学生独立分析和解决实际问题的能力。 (2)通过实际电路方案的分析比较、设计计算、元件选取、安装调试等环节,掌握简单实用电路的分析方法和工程设计方法。 (3)掌握常用仪器设备的使用方法,学会简单的实验调试,提高动手能力。 (4)综合应用课程中学到的理论知识去独立完成一个设计任务。 (5)培养严肃认真的工作作风和严谨的科学态度。 二、课程设计名称及设计要求 (一)课程设计名称 设计题目:温度测量控制系统的设计与制作 (二)课程设计要求 1、设计任务 要求设计制作一个可以测量温度的测量控制系统,测量温度范围:室温0~50℃,测量精度±1℃。 2、技术指标及要求: (1)当温度在室温0℃~50℃之间变化时,系统输出端1相应在0~5V之间变化。 (2)当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。 输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。 三、总体设计思想 使用温度传感器完成系统设计中将实现温度信号转化为电压信号这一要求,该器件具有良好的线性和互换性,测量精度高,并具有消除电源波动的特性。因此,我们可以利用它的这些特性,实现从温度到电流的转化;但是,又考虑到温度传感器应用在电路中后,相当于电流源的作用,产生的是电流信号,所以,应用一个接地电阻使电流信号在传输过程中转化为电压信号。接下来应该是对产生电压信号的传输与调整,这里要用到电压跟随器、加减运算电路,这些电路的实现都离不开集成运放对信号进行运算以及电位器对电压调节,所以选用了集成运放LM324和电位器;最后为实现技术指标(当输出端1电压大于3V时,输出端2为低电平;当输出端1小于2V时,输出端2为高电平。输出端1电压小于3V并大于2V时,输出端2保持不变。)中的要求,选用了555定时器LM555CM。 通过以上分析,电路的总体设计思想就明确了,即我们使用温度传感器AD590将温度转化成电压信号,然后通过一系列的集成运放电路,使表示温度的电压放大,从而线性地落在0~5V这个区间里。最后通过一个555设计的电路实现当输出电压在2与3V这两点上实现输出高低电平的变化。

无线测温外文翻译

化工学院信息与控制工程学院 毕业设计外文翻译 粮食仓储无线测温系统的设计 Design of wireless temperature measurement system for grain storage 学生学号:10540108 学生:王宪忠 专业班级:测控1001 指导教师:艾学忠 职称:教授 起止日期:2014.2.25~2014.3.16

吉林化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

激光切割工艺中无线温度采集系统的设计 摘要 本文提出了一种先进的工程材料的激光切割加工的无线温度采集系统的开发。该无线系统可以有效的进行自动温度监测。该系统包括硬件,软件,和一台计算机。该无线系统的包括电源子系统,传感器子系统,和一个主要基于无线射频(RF)技术的主节点系统。该系统的优点是简单的数据管理温度报警和所需文件的准确性。该集成无线温度传感器的有用性是在马来西亚理科大学机械工程学院制造实验室进行测试的。在实验室收集的数据用来评估该系统的实用性。数据表明,该系统可以测量和监测在硬顶的的时间和距离的围的温度。这项工作是使用无线网络系统监控激光切削过程(WSN)温度的一个重要的开始。 关键词:温度监测;无线传感器;激光切割;过程监控

1 简介 该过程监控系统具有避免意外故障的优点,大大提高了系统的可靠性和可维护性。其获取更大的工艺参数也给出了更好的可视性和更好的决策权。这些系统通常与数据采集系统使用传感器测量相关的参数。传感器测得的数据通过有线通信传输给处理系统。然而,这些系统可以是非常昂贵和不灵活的。随着通信技术的发展,数据已经可以通过无线方式来传输。目前,无线技术,特别是无线传感器网络综合了传感器技术,MEMS 技术,无线通信技术,嵌入式计算技术、分布式信息管理技术,得到了迅速的发展。无线传输的重要优势就是简化了系统的布线和管理。否则,在一些危险,或者偏远的区域和地点不可能实现传感器的应用。更快的部署和安装各种各样的传感器,可以使多点测量,低成本,低功耗,小体积,和便携成为可能。 在工业上激光切割金属的发现和应用是由于其加工复杂的工件时可以非接触式加工,并且精度高,表面光洁度高,易于数控(CNC)。另外,这项技术已被用于先进的工程材料的研究,例如,钨,钛,瓷,铝合金,铬镍铁合金,钽,和金属基复合材料。激光切割要达到良好的切削性能涉及许多操作参数,如激光功率,切割速度,频率,占空比,焦距,间隔距离,辅助气体压力,束喷嘴,和切割镜片。应该在切削过程中监测测这些参数,来控制切削的动作,以达到预期的切削效果。然而,目前的技术已被用来监测过程中切削是基于有线通信的,它缺乏灵活性。例如,为了满足要求需要部署固定的连线来供电和传输数据。另外,这个系统时面临着现有设施被用于新的加工业务改造的困难(必须独立的分析每个切削参数)。为了解决这个问题,无线监控系统应该应用在先进的金属材料激光切割的过程中。 许多类型的无线技术发的展从简单的红外数据协议(IrDA)该协议利用红外光的短距离的点对点通信,短距离的无线个人区域网(WPAN)的一点对多点的通信,如蓝牙和

温度检测与控制实验报告

实验三十二温度传感器温度控制实验 一、实验目的 1.了解温度传感器电路的工作原理 2.了解温度控制的基本原理 3.掌握一线总线接口的使用 二、实验说明 这是一个综合硬件实验,分两大功能:温度的测量和温度的控制。 1.DALLAS最新单线数字温度传感器DS18B20简介 Dallas 半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。 DS18B20测量温度范围为 -55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率,及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。 DS18B20内部结构 DS18B20内部结构主要由四部分组成:64位光刻ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH和TL、配置寄存器。DS18B20的管脚排列如下: DQ为数字信号输入/输出端;GND为电源地;VDD为外接供电电源输入端(在寄生电源接线方式时接地)。 光刻ROM中的64位序列号是出厂前被光刻好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码。64位光刻ROM的排列是:开始8位(28H)是产品类型标号,接 着的48位是该DS18B20自身的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验 码(CRC=X8+X5+X4+1)。光刻ROM的作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样 就可以实现一根总线上挂接多个DS18B20的目的。 DS18B20中的温度传感器可完成对温度的测量,以12位转化为例:用16位符号扩展的二进制补码读数形式提供,以0.0625℃/LSB形式表达,其中S为符号位。 这是12位转化后得到的12位数据,存储在18B20的两个8比特的RAM中,二进制中的

nRF24L01 的无线温湿度检测系统电路及软件设计解析

nRF24L01的无线温湿度检测系统电路及软件设计本文提出了一种针对无线数据传输问题的解决方案,该方案基于nRF24L01来设计无线温度采集系统。该系统采用低功耗、高性能单片机STC12C5A08S2和温湿度传感器DHT11来构成多点、实时温湿度监测系统,最后在PC机上完成配置、显示和报警等功能。该系统使用方便,扩展十分容易,可广泛应用于各种工农业生产和养殖等场合。 0引言 在当今的工农业生产中,需要进行温湿度采集的场合越来越多,准确方便地测量温度变得至关重要。传统的有线测温方式存在着布线复杂,线路容易老化,线路故障难以排查,设备重新布局要重新布线等问题。特别是在有线网络不通畅或由于现场环境因素的限制而不便架设线路的情况下,给温湿度的数据采集带来了很大的麻烦。要想监测到实时的温湿度数据,就必须采用无线传输的方式对数据进行采集、发送、接收并对无线采集来的数据通过上位机进行处理,以控制并监测设备的运行情况,减少不必要的线路设备开支。 1系统组成框图 本文设计的多路无线温湿度检测系统将单片机检测控制系统和射频通信系统相结合,系统由主机和从机两部分构成,从机负责检测温湿度,并将采集到的数据通过射频系统发送给主机,主机接收从机发送过来的信号,并通过串口和PC机进行通信,记录数据。同时可通过PC机设定报警数据上下限。其系统组成框图如图1所示。 图1系统组成框图

2系统硬件电路 系统的温湿度数据采用数字式温湿度传感器DHT11进行数据采集,以51系列增强型单片机STC12C5A08S2为核心和无线射频nRF2401构成收发电路,从机使用液晶 LCD1602显示,主机显示则使用LCD12864,整个显示系统可与PC上位机相连接。 2.1温湿度采集电路设计 DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。该传感器应用专用的数 字模块采集技术和温湿度传感技术,具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。图2所示为其温度采集电路。DHT11传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC 测温元件,可与高性能8位单片机相连接。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的过程中可调用这些校准系数。单线制串行接口可使系统集成变得简易而快捷,而且信号传输距离可达20m以上。当连接线长度短于20m 时,应使用5kΩ上拉电阻,大于20m时,应根据情况使用合适的上拉电阻。 图2温度采集电路 2.2无线发射、接收电路设计