15.认识隶书

隶书的特点

隶书的特点: (1)“方劲古拙”,隶书是从篆书简化演变而成。把篆书的圆转笔画改革为方折,所以有“篆圆隶方”的说法,而隶书是比较古老的书体,“方劲古拙”道出了隶书的概貌。 (2)“蚕头雁尾,笔必三折”指的是隶书特有的横画——波横的形状与隶书笔画的写法步骤。写波横时先用力向左“藏锋逆入”,然后转笔往右。形状就像蚕虫的头;随即笔稍为提起,使笔毫至中锋向右运笔,这是“平出”;最后写挑脚时,笔锋下按,再慢慢提起,向右上挑出,形状就像大雁的尾巴,一般是露锋收笔,亦有尚未露锋即缓缓的收住的处理。写挑横时要注意,采用“提引”的写法。这样,笔势才舒展自然。“笔必三折”是说写隶书笔画要注意落笔、行笔、收笔三个步骤,亦称“三折法”,不要横扫直抹一滑而过、“藏锋逆入,中锋行笔”是隶书用笔的基本方法。 (3)“雁不双飞,蚕无二色”,说的是在隶书的一个字里面,笔画的挑脚不要重复。如一个字有两笔或两笔以上的横面,只能把一笔写成波横,其佘写成平横,这就叫“雁不双飞”;而“蚕无二色”是指起笔蚕头的写法基本相同,但蚕头的形状可以有微小的变化。 (4)由于隶书字形方扁取横势,很多笔对称展开,尤其撇、捺的组合,有明显的横势增加了生动的感觉。 楷书的特点: ①笔划平正,结体整齐,工妙于点画,神韵于结体。平正而不呆,齐整而不拘。古人说,"楷法欲如快马入阵","大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。"要的是严整飘扬、犀利飞动。 ②笔划有规律的发展,形成了"永字八法"。它既是字法,也是笔法。一切楷书的笔划,都概括于八法之中。每一点划都不是孤立的,而是和其他笔划互相呼应的。永字的八个笔划按其所处位置各有名称,不再赘述。 ③起止三折笔,运笔在中锋,是楷书的典型笔法。运笔中锋则多遒润。 草书的特点: 草书始于汉初,其特点是:存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就,因草创之意,谓之草书。内容为:一是,草书是笔画省略,结构简便的书体。二是,草书是以点画作为基本符号来代替偏旁和字的某个部分,是最具有符号化特征的书体。三是,草书的笔划之间字与字之间相互连带呼应,是便于快捷书写和便于表达书者情感的书体。 行书的特点: 行书是介于楷、草间的一种书体。写的比较放纵流动,近于草书的称行草;写的比较端正平稳,近于楷书的称行楷。在书写过程中,笔毫的使转,在点画的各种形态上都表现得较为明显,这种笔毫的运动往往在点画之间,字与字之间留下了相互牵连,细若游丝的痕迹,这就是牵丝。行书是楷书的快写,是楷书的流动。经过对几组楷书与行书个字的分析,发现楷书与行书书写时,点画的写法,用笔需遵循的准则,如中锋,铺毫,逆入平出,提按起主,藏锋等都是一致的,只是行书书写时比较舒展,流动。

隶书五言对联书法作品

隶书五言对联书法作品 隶书五言对联书法作品欣赏: 隶书五言对联书法作品1 隶书五言对联书法作品2 隶书五言对联书法作品3 隶书五言对联书法作品4 隶书五言对联书法作品5 隶书的美学内涵: 解读隶书的美学内涵和产生背景是非常有必要的,这有助于对隶书本体的深层认知。通常,是从现存的汉碑和简牍两种载体来认识隶书的。但是,通过汉碑和简牍两种载体来认识隶书还远远不够。因为这样还无法认识隶书美学内涵的形成渊源。因此,要将四百多年的隶变过程置放在秦汉文化背景中去解读,探求出隶书美形成的文化和思想渊源。也只有这样,才算了解了一些隶书的传统。 在两汉,隶书不但通过隶变过程最终形成自己的独立品格和美学特征,同时还有着向草率和规范两极方向发展的整体趋势。一方面,隶书在过分强调书写便利的极端中逐步脱离了隶书的原本实用立场,进而在持续草化过程中因书写的运动态势不同最终形成了所说的章草和今草;另一方面,则表现出对隶书原本书写形态的规范建构,而且这种规范建构是以形式秩序确立为前提的。

因为文字的形式秩序的稳定与否,直接影响到民族文化交流的畅通和社会进步。这是历来被官方重视的重要环节。因此,随着西、东汉王权的相继确立,对现实生活中广泛流通的隶书进行规范整理也就成为必然。八分书以规范为手段,有效的克服了篆之捷隶书的随意性书写倾向,使形式秩序趋向于稳固的位置选择和有序的结构图式。加上汉代官方文人审美观念的不断容入,最终形成了八分书规范、和谐、静穆、左撇右挑的风格特征。两汉刻石存在的从西汉的质朴率真向东汉工稳规范化发展的整体趋势,也从一方面印证了官方对篆之捷隶书进行规范建构的历史进程。 然而,当今学界和书法界普遍把两汉刻石方面的逐步工稳规范的发展趋势认定为隶书走向成熟的标志了。这样做不但牵强,也为隶书的本体理论阐释带来困难。这是因为:一、八分书对隶书的改造是以美术规范化和线条装饰化为前提的。不但不具备书写的随意性与合理性,反而增加书写的难度,失去了隶书书写简捷流便的原本实用立场;二、从八分书的书写主体来看,已经由隶书的原本社会公众立场上移到了文人和官方了。从、《乙瑛碑》、《礼器碑》《华山碑》、《曹全碑》、《张迁碑》等刻石文本可以看到八分书已经开始具有雅化、规范化和文人化的艺术特征。这些书法文本有着一个大致相同的特征,那就是波蹀。其实这种波蹀是对篆之捷原本隶书书写的美化。飞动的线条和波蹀已经使刻石隶书脱离了隶书原本的简单和质朴,而开始具有雅化、和文人化的艺术特征,是汉代文人那种浪漫、潇洒的艺术审美精神的体现。而正是这种雅化、规范化和文人化的艺术特征,却失去了隶书在社会广泛流通的内在条件和社会基础,因而也就不应该属于原本意义

隶书艺术概述

隶书艺术概述 隶书是古今文字的分水岭,在书法史上,具有划时代的意义。隶书的出现改变当时的沟通、交流现状,相对于古文字而言,隶书让高高在上的古文字变得更大众、更普通,利于当时人民的学习和使用。我们知道,在古文字通行的时期,文字的流通仅在统治阶级和文人阶级,古文字因其笔画的象形性和复杂性,使得流通起来很闭塞,人们释读起来也很生涩,不利于文化的交流,也限制了文字的发展。而隶书则是摆脱这种桎梏的新文字,真正地让中华文脉活了起来,更贴近于现实生活。 隶书的出现是中国文字的又一次大改革,使中国的书法艺术进入了一个新的境界,是汉字演变史上的一个转折点,奠定了楷书的基础。隶书结体扁平、工整、精巧。到东汉时,撇、捺、点等画美化为向上挑起,轻重顿挫富有变化,具有书法艺术美。风格也趋多样化,极具艺术欣赏的价值。 隶书也叫佐书、史书,是古代正书的古称。由篆书简化演变而成,把篆书圆转的笔画变成方折,改象形为笔画化,以便书写,这个过程称之为“隶变”。隶书始于秦代,兴于汉,沉寂于魏至明,复兴与明末、清末。 一、隶书的形成与发展 (一)隶书的形成期 1.程邈作隶 关于隶书的形成,《魏书?术艺传·江式》:“隶书者,始皇使下杜人程邈附于小篆所作也,以邈徒隶,即谓之隶书。”认为隶书由秦朝人程邈所作,相传秦末程邈在狱中将小篆去繁就简,字形变圆为方,笔划改曲为直。改“连笔”为“断笔”,从线条向笔划,更便于书写。 2.楚简说 从秦朝到汉朝,隶书的碑帖风格各异,从古楚故地出土的大量楚简,如郭店楚简、包山楚简,上海博物馆藏战国楚竹书、清华简等。战国楚简开创了用毛笔书写文字的历史,战国楚简用毛笔书写创造了中国汉字的笔画系统,而点横撇竖捺的笔画系统是隶书的本质特征,是隶书区别于甲金文字的根本所在,因而,楚简之后“初有隶书”,楚简未必不是隶书的起始源头。 3.书变说 依据文字发展演变规律,隶书创造之工程非少数人能完成。从上世纪七十年代以来,出土了大量的竹木简牍,尤其云梦睡虎地秦简和青川木简足以证明,隶书早在秦始皇统一天下之前就存在,它不仅与古文字:殷甲骨、商周金文、战国石鼓文、简帛书、楚竹书等一脉相承,而且与早期隶书十分相似,字形接近今文字,呈方块形状发展,在笔法上有粗细对比,书写有节奏变化,线条形态有蚕头燕尾趋势。这与史称隶书源自秦隶和小篆的面貌截然不同。早期由于无出土资料佐证,秦隶多指秦诏版(小篆体),把大小篆之变体,统称为秦隶,秦及汉初官方通行的隶书。 二、隶书的发展 (一)秦隶 秦统一全国后,政事繁多,圆转的篆书书写太慢,已经不适应繁忙政务的文字工作,于是一种以方折笔代替圆转篆书的文字应运而生,这就是隶书,而秦朝时的隶书被称为秦隶,秦隶称为“古隶”。隶书是由古汉字向现代使用的楷书过渡的字体,为汉字的成熟奠定了基础。秦隶遗存近年来不断出土,主要表现形式为简牍。 简牍,中国古代书写用的竹简和木片,为未编成册之称。实际是几种东西的总称,指的

学习书法:隶书特点

学习书法:隶书特点 隶书也叫“隶字”、“古书”。是在篆书基础上,为适应书写便捷的需要产生的字体。就小篆加以简化,又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画,便于书写。分“秦隶”(也叫“古隶”)和“汉隶”(也叫“今隶”),隶书的出现,是古代文字与书法的一大变革。 隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。也有说法称隶书起源于战国时期。 隶书是相对于篆书而言的,隶书之名源于东汉。隶书的出现是中国文字的又一次大改革,使中国的书法艺术进入了一个新的境界,是汉字演变史上的一个转折点,奠定了楷书的基础。隶书结体扁平、工整、精巧。到东汉时,撇、捺等点画美化为向上挑起,轻重顿挫富有变化,具有书法艺术美。风格也趋多样化,极具艺术欣赏的价值。 隶书相传为秦未程邈在狱中所整理,去繁就简,字形变圆为方,笔划改曲为直。改"连笔"为"断笔",从线条向笔划,更便于书写。"隶人"不是囚犯,而指"胥吏",即掌管文书的小官吏,所以在古代,隶书被叫做"佐书" 。隶书盛行于汉朝,成为主要书体。作为初创的秦隶,留有许多篆意,后不断发展加工。打破周秦以来的书写传统,逐步奠定了楷书的基础。在"罢黜百家,独尊儒术"的思想统一下,是汉代隶书逐步发展定型,成为占统治地位的书体,同时,派生出草书、楷书、行书各书体,为艺术奠定基础。 一、笔法特点 成熟时期的隶书行笔分提按顿挫和轻重徐疾,硬笔隶书的用笔较毛笔隶书又可简化不少,如不必刻意追求藏锋用笔,收笔亦无须回锋,具体略分为以下数种细述。 点画:隶书的点有多种,大致包括竖点、横点、竖点、横点、撇点、挑点及捺点等,书写时多宜落笔重而收笔轻。

隶书的笔画与写法-整理

隶书的笔画与写法 授课人: *** 隶变后的字,与篆书相比,具备了鲜明的点画持征。笔法有方有圆,方圆并用。 (一)横画 横画是隶书中有特色的笔画。往往以“横飞”为美,点画较长,蚕头燕尾特点明显。隶书的横画有两种,一为平横,一为波横。有方笔圆笔两种,方头为藏锋顿笔,圆头为藏锋起笔,逆入圆转。 (1)平横是指横呈水平状,一般逆锋起笔,折笔中锋运行,回锋收笔或露锋收笔。平横有凸形、凹形和基本平形。 (2)波横是波笔的一种,是指横画具有俯仰之态。一般逆锋起笔,折笔重顿,形成蚕头,然后提笔运行,至收笔处顿挫出锋,形成燕尾。亦有蚕头小燕尾大的现象。波横一般要写得厚重圆润,蚕头、燕尾都要饱满,横中略向上弯。 (二)竖画 竖画在隶书中只是普通的一个笔画,这个笔画承篆成分较大,即多数为圆起圆收。有些竖末端较尖,亦不属楷书悬针竖,而是写时自然收结。隶书的竖一般均为逆锋起笔,中锋徐行,藏锋收笔。竖画在隶书中有三种形式:中竖,向左弧竖,向右弧竖。也有方笔,即逆锋起笔,向左上角切,折笔下行。虽然竖画在隶书中不如波画有特色,但书写时同样不可轻视。

(1)以竖代撇 隶书中有一种情形值得注意,即以竖代撇现象较多。主要表现在书写楷书戈钩的短撇上,如“或”第七笔,“威”第八笔,“咸“第八笔。 (2)竖点 隶书中的点大多是由竖充任的。 (三)撇画 撇画又称掠画,是仅次于波画的又一重要笔画,它在隶书中变化很多,除了长撇、

弯撇,还适用十一些左旁的竖画(竖撇)。隶书中的撇笔无论怎么变化,书写时均应起笔有力,沉着刚劲,忌轻飘。 (1)长撇 这是隶书中最基本的撇。一般逆锋起笔,内右向左倾斜行笔,整体弧度不大,藏锋向上收笔,它与后来楷书的长撇基本类似。 (2)弯撇 这是隶书中常见的撇,胃比后弯如半月。一般为逆锋起笔,或竖行—半向左下弯行,或直接弯行,弧度呈45°角。 (3)竖撇 这是一种将左旁竖画进行艺术美化的做法。起笔如竖,行至一半,向左上弯行,至末端向上微挑旋即回锋收结。 (4)横撇 这是一种基本无弧度的撇,在隶书中常用于字头呈外展状。只是起笔处稍向心上抬。一般逆锋起笔,转向左行,至尾处向上回锋收笔。

隶书的演变和发展

隶书的演变与发展 文章摘要:清代的隶书是继汉代后的又一高峰,三百年间涌现出一大批隶书名家,他们集古今书体之大成,且能敢于创新,大都有着强烈的个性和独特的风格。其中最有代表性者当推“清隶八家”:郑簠、金农、邓石如、伊秉绶、陈鸿寿、何绍基、赵之谦、吴昌硕。 从书法史的发展来看,隶书的产生、演变和发展经历了五个时期:产生期、成熟期、鼎盛期、衰微期和复兴期。 1、产生期 秦至汉初(大约在公元前——221—公元195年)为隶书的产生期,也称“隶变”期。此间的书体尚介于篆隶之间,称为“古隶”。我们从先后出土的秦简和马王堆帛书中的《五行》篇、《战国纵横家》等书迹中,清楚地看到了古隶书的书写风貌:形趋方正、字势变纵为横、改圆转为方折及点、横、波、磔等隶书的用笔特征。 2、成熟期 西汉中后期为隶书发展的成熟期。此间的传世书迹如简书中的《武威王杖诏令册》、帛书中的马王堆《相马经》等,字形已大都扁平方正,结构已较规范,用笔已有规律,笔势的左波右磔已相当成熟而固定,均已脱尽篆意,是完全成熟的隶书了。 3、鼎盛期 东汉是隶书艺术大放异彩的黄金时代。最能体现隶书艺术成就的当是东汉碑碣。 东汉初年起,“扬德书贤”的立碑刻石风气盛行,这时期的隶书作品笔法严谨,体势多变,艺术水平登峰造极。清人王澍有评:“隶法以汉为极,每碑备出一奇,莫有同者。”开阔者如《石门颂》,劲健者如《乙瑛碑》,方峻者如《礼器碑》,严整者如《衡方碑》,端庄都如《史晨碑》,秀润都如《曹全碑》古穆者如《张迁碑》等。处于黄金时代的东汉隶书作品有如琼山珍海,洋洋大观。 4、衰微期

隶书发展到东汉末年,由于过分追求规整严谨,越来越显得板滞,缺少生气,已表明隶书的发展走向了末路。如《熹平石经残字》和《白石神君碑》的风貌便清楚地体现了这一趋势:字形整齐,用笔拘束,空间的分布和线条的节奏都缺乏自然生动的气韵等。它们作为这一时期的代表作,预示着汉隶黄金岁月的逝去。 到了魏晋隋唐,隶书的正统地位被楷书所替代。此间虽有隶书作品,亦不过是汉末的流风余绪而忆,与汉隶不可比肩,完全失去往日的风采。即便是能给当时处于衰微的隶书艺术注入过少许新气息的唐玄宗李隆基也如是,其书作《石台孝经》虽于端庄典雅中颇有夺人之气势,然过于规整刻板,过于装饰而几近“馆阁”。 唐以后隶书每况逾下,只有到了书道中兴的清代,古老的隶书艺术才得到了空前的发展,恢复了汉代的气象。 5、复兴期 清代,由于秦汉金石的不断发现及朴学的兴起,使中断了一千多年的汉隶书法艺 得以延续,且成就之高“直逼汉人”。 清代的隶书是继汉代后的又一高峰,三百年间涌现出一大批隶书名家,他们集古今书体之大成,且能敢于创新,大都有着强烈的个性和独特的风格。其中最有代表性者当推“清隶八家”:郑簠、金农、邓石如、伊秉绶、陈鸿寿、何绍基、赵之谦、吴昌硕。

隶书笔法

隶书笔法 一、隶书折的变化八种 方折:该笔画为横画和竖画的组合,转折处稍提起,调整笔锋后于远处入纸向下徐行。 上角折:此种类型的折法,在书写时笔锋至转弯处微提,向右上方换向转笔向左下运行。 右折角:将笔行至转角处,即向左下方换锋运笔,右角明显外突。 > 圆折:转折时笔锋稍转,宜圆润灵活,切记顿挫粗重运行。 > 竖折:行笔至转折处,将笔锋调整后向右运行,竖与横及转角要连接自然,和谐统一。 > 下斜折:书写至转角处,即转笔向左下斜势徐行,使折角一下的竖画向内收。

> 上斜折:逆入向左下运笔,至适当处即转锋向右,使折角以上的画成斜势,转折处宜大些。 > 绞丝折:由于该笔画的折角较多,在书写时要注意它们之间的参差错落,力求生动多变,形容各异。 "> 二、隶书波的变化八种 底尾波:行笔接近尾部,向右下边行边按,然后向右出锋,整个笔画略成弧行。 > 大尾波:该笔画在书写时宜稍重顿按,使其下部粗大有力,上沿线较平。 > 竖折波:此笔画是竖画和波画的组合,在书写时要注意衔接自然。

0> 藏锋波:书写该该笔画的尾部时,稍重按后向右提笔运行些许即将笔锋回转裹藏收势。 0> 长平波:逆锋向左下方顿挫,势饱劲足,形成蚕头,中部微细,至尾部稍停顿后向右偏上逐渐顺势提锋,形成一波三折之势。 > 方头波:落笔取逆势,然后向下切入成方笔,似刀切状,转笔向右运行,中部很尾部的运笔和长波相似。 > 翘尾波:行笔接近尾部,稍重按后向右上方逐渐提出比锋,尾部上翘。 小尾波:此笔画在运行时,宜瘦劲些,至尾部处微按(有的甚至不按)后,即向右出锋,雁尾不太明显。

> 三、隶书钩的变化十二种 竖钩:藏锋起笔后转笔向下,宜挺直,至转弯处要圆转,然后向左运笔,边行边提出锋。 > 斜钩:此笔画在(向右下或左下)运行时,要视整个字的结体来决定其斜度,保持重心平衡,钩不宜粗大。 > 右折钩:藏锋或露锋起笔后向下行笔,至适当处转折调整笔锋向右运行,要求活泼渐粗,尾部微上翘。 > 短钩:该笔画在行至转弯处,要求圆转,其钩不宜粗大,微向上钩。 > 长钩:该钩略呈半圆状,斜势,转角处忌方折,向左钩出应舒展有力,收笔或出锋或回锋。

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律 隶书之名源于东汉。卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。由于汉代社会文字使用量增多。战事纷沓。士族参政。百家争鸣。文学兴盛。文化下移。民事商事等各种因素。使篆文繁缛的书写方式无法负担。于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。 隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。 汉隶表现在帛画。漆器。画像。铀镜中精美绝伦。而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。汉隶之后的隶书几不足言说。魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。但失之肥弱。宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。直至清朝。汉隶才得以复苏。初有郑板桥。继有金农。邓石如。后有何绍基等。均不落伍。别有建树。 一.隶书口诀的分析 中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。因为当时办公文的小官叫“徒隶”,人们就将这种书体取名为隶书。 在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无法考查的民间书法艺术家。于是,在民间就流传着这样一首“隶书口诀”:方劲古拙,如龟如鳖。蚕头雁尾,笔必三折。雁不双飞,蚕无二色。点画俯仰,左挑右磔。重浊轻清,斩钉截铁。这首隶书口诀,概括了隶书的主要特点及写法要求,是人们长期实践的总结。解剖这首口诀,对我们认识隶书的面貌、写法会有诸多帮助。 “方劲古拙,如龟如鳖”。隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是

隶书基本知识

隶书 起源及特点 隶书也叫“隶字”、“古书”。是在篆书基础上,为适应书写便捷的需要产生的字体。就小篆加以简化,又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画,便于书写。分“秦隶”(也叫“古隶”)和“汉隶”(也叫“今隶”),隶书的出现,是古代文字与书法的一大变革。 隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。也有说法称隶书起源于战国时期。 隶书是相对于篆书而言的,隶书之名源于东汉。隶书的出现是中国文字的又一次大改革,使中国的书法艺术进入了一个新的境界,是汉字演变史上的一个转折点,奠定了楷书的基础。隶书结体扁平、工整、精巧。到东汉时,撇、捺等点画美化为向上挑起,轻重顿挫富有变化,具有书法艺术美。风格也趋多样化,极具艺术欣赏的价值。 书写方法 隶变后的字,与篆书相比,就是具备了鲜明的点画持征。笔法有方有圆,方圆并用。下面,以明朗的笔迹演示,结合相对切实的例字,给大家详尽讲解隶书的基本写法。掌握这些基本写法后,隶书的基础成就了一大步。 一、横画 横画是隶书中有特色的笔画。往往以“横飞”为美。隶书的横画有两种,一为平横,一为波横。有方笔圆笔两种。 1.平横。是指横呈水平状,一般逆锋起笔,折笔中锋运行,回锋收笔或露锋收笔。平横有凸形、凹形和基本平形。

2.波横。是波笔的一种,是指横画具有俯仰之态。一般逆锋起笔,折笔重顿,形成蚕头,然后提笔运行,至收笔处顿挫出锋,形成燕尾。亦有蚕头小燕尾大的现象。波横一般要写得厚重圆润,蚕头、燕尾都要饱满,横中略向上弯。 二、竖画 竖画在隶书中只是普通的一个笔画,这个笔画承篆成分较大,即多数为圆起圆收。有些竖末端较尖,亦不属楷书悬针竖,而是写时自然收结。隶书的竖一般均为逆锋起笔,中锋徐行,藏锋收笔。竖画在隶书中有三种形式:中竖,向左弧竖,向右弧竖。也有方笔,即逆锋起笔,向左上角切,折笔下行。虽然竖画在隶书中不如波画有特色,但书写时同样不可轻视。 1.以坚代撇

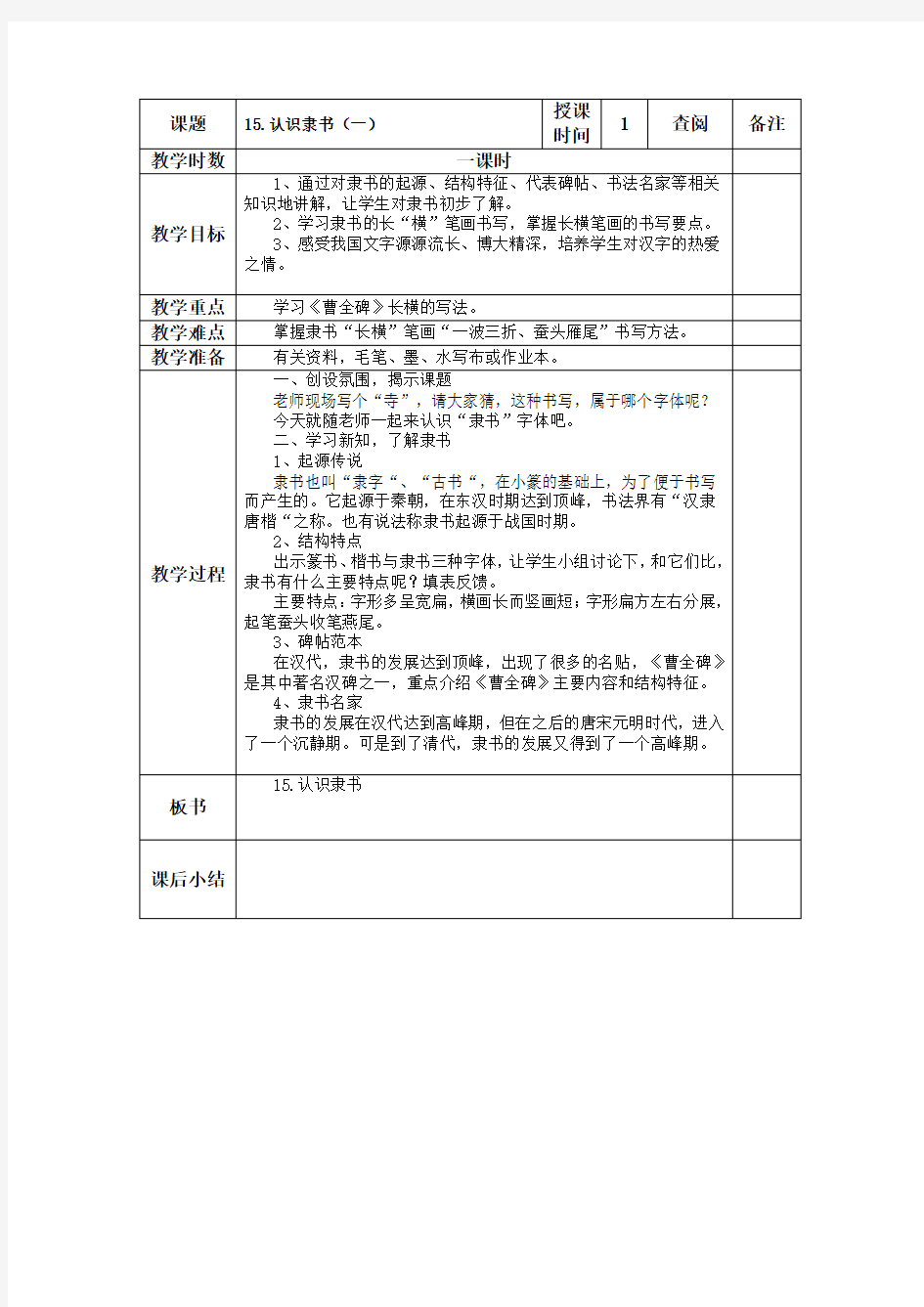

湘美版小学书法五年级上册《综合-探索 第15课 认识隶书(一)》优质课教学设计_1

隶书书法教学-----横画 一、教学目的 1、通过与篆书楷书的比较, 初步赏析隶书的特征,感受隶书之美。 2、掌握横的基本运笔,如:一波三折、蚕头燕尾、雁不双飞等基本笔画特征。 3、能区分平横和波画。 4、学生能创作一幅简单的《三十》作品。 1、掌握横的基本运笔,如:一波三折、蚕头燕尾、雁不双飞等基本笔画特征。 2、创作一幅简单的《三十》作品。 三、教学过程 (一)导入:程邈献字赎罪的传说 程邈是秦朝的一个小官,负责文书一类的差事。因他性情耿直,得罪了秦始皇,被关进了云阳监狱中。他蹲在监狱狱中,度日如年,无事可做。他左想右想:哎!我都年过三十了,再这样蹲下,岂不是要把牢底坐穿!白白浪费大好时光!觉得实在可惜,何不干出一番事业来,以求赦免罪过?可是,在狱中能干什么事业呢?这个问题一直困扰着程邈。当时正值秦始皇推行“书同文”政策,以小篆为全国统一文字。但是小篆有一个特点,笔画繁多,皇帝和大臣们写起公文和奏折起来,不仅费时而且费力。写一篇奏折几十个字,有时候花上一个上午。他苦思冥想,如果能创造出一种容易辨认又容易书写的字体,不是更好吗?于是,他蹲在监狱,翻阅各种文书,潜心钻研字体结构,这一蹲,这一钻研就钻研了十年,终于创造出了隶书。后来,看管监狱的一些小兵立即报告皇上,秦始皇一看,不看不知道,一看吓一跳!哇噻!这种字体既方便认也方便写。于是,不仅免了程邈的罪,还让他出来做官,提升为御史。由于程邈的官职很小,属于“隶”,所以人们就把他编纂整理的文字叫隶书。 听完这个传说,你有什么样的感想? (不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香?千磨万击还坚劲,任尔东西南北风;有志不在年高,无志空长百岁;少年易老学难成,一寸光阴不可轻) (师总结:虽然这仅仅是一个传说,不一定可信,但我们仍然能感受到程邈为了追求,那种难人可贵的精神。因此,我们还是有必要把字练好,这样才有理由对得起程邈。) (二)隶书的起源及演变 当时秦国的正统文字是小篆,笔道圆转回环,某些笔顺不符合手写的自然习惯,严重影响了书写的速度。而社会事务的日益繁杂,对快速书写的需求越来越迫切。于是书写人为了简便快捷,往往将篆文的圆转笔道改为方折笔画,有时还略加省改,已略具隶书的风味,在当时形成了一种俗书体。 (三)出示三幅图片,根据字体外形基本特征,辨别字体,强化隶书的显著特征。 总结:字体特征篆书---字体修长隶书-----字体扁平楷书------字体方正 (四)介绍隶书代表作 《张迁碑》古朴淳厚,雄强大气 《乙瑛碑》书风颇为严谨,富有素朴之趣,是汉隶成熟时期的典型作品 《曹全碑》是汉代隶书的代表作品,风格秀逸多姿和结体匀整 展示老师临摹的两幅幅曹全碑作品《逢雪送芙蓉山主人》《三十》 猜一猜,王老师写《三十》这幅作品有何用意?(正所谓男人三十而立,立家、立人、立业。三十正当年壮,必须纪念一下!所以写下了这幅作品) (六)指导书写 1、这幅作品当中有两个字,这两个字当中有一个共同的笔画是什么?(横板书课题:横) 这节课,我们一起来学习隶书中的横。要写好一个笔画,要完成三个部分?你们知道是哪三个部分吗?(起笔、行笔、收笔)

隶书书法特点

隶书书法特点 隶书书法特点欣赏: 隶书书法特点1 隶书书法特点2 隶书书法特点3 隶书书法特点4 隶书书法特点5 隶书的艺术特征: 隶书的艺术特征,通常来说就是东汉隶书的个性风格。现在来从艺术审美的角度谈一下隶书总的艺术特征。 1、厚重。表现为气势浑厚,茂密凝重,雄健壮美。东汉时的隶书石刻,或立于庙宇,或处在崖壁,形制高大,气势浑宏。字体比较大,结构茂密,点画粗壮有力。其用笔不同于篆书的篆引,而是全力铺毫,逆行涩进。它给人的艺术感受不是帖学一路的俊逸清秀,有书卷气,而是旷达雄浑,气势壮美。它不是诸葛亮的羽扇纶巾,风流倜傥,而是关公,张飞那样的粗犷豪放,气势逼人。 2、朴拙。表现为朴实率真,稚拙天趣,平中寓奇。隶书的产生和发展经过了漫长的历史,好多简牍石刻出自民间书手,有些为急就,因而,隶书虽然总体是方整的,静态的,但却平中有敧,

静中有动,拙中有巧。仔细观察传统隶书,字形结体很少见横平竖直,方正匀称的。多是敧侧险绝,参差错落,疏密有致,随字造势,同字异形,自然天成。大众在欣赏这类书法时,与自己头脑中固有的对汉字的定势会有巨大的反差,感到生丑古怪,像儿童体。清代傅山讲的“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”,就是对这类书法审美观的体现。但傅山主张的拙,丑,支离,真率,本质是要自然大气,反对做作修饰,而不是纯粹的“丑”书。 3、高古。表现为取法高远,古典味浓,金石味重。因为隶书从篆书演变而来,所以在隶书结体中常带有篆书的造形,有的是用隶书的笔法写出篆书的结构,有的用篆书的笔意写出隶书的形态,似篆似隶,篆隶杂揉。有一种古典美。另外,我们看到的隶书碑刻是经过人工和天工的二次创造形成的面貌,一是有人工刻凿的痕迹,二是经过长期天然风化剥落,因而有的字形模糊,点画斑驳,线条毛涩,有一种朦胧美。

隶书写我

隶书写我 古代经学有两种境界,一种是“我注六经”,侧重于训诂考证、章句解疏,以汉学为代表;另一种是“六经注我’,重于义理阐发,借古人经典寄托自己的观点,以宋学为代表。这是古代思想领域对待经典的不同看法,两者各具功能,各有建树,不应该有高下之别,艺术的目的,在于借助某一种具体的形式,来获得一种体验,抒发作者的情感和理想,书法亦如此。鲍贤伦先生在隶书创作中,不是机械地顺应隶书的历史惯例,延续经典的模式,而是追本溯源,深造高古,径直从上古隶书的源头,引一泓活水浇灌自家园地,既合于古,又适于今,在表现隶书书体个性的同时,又表达自己的书法个性,从创作中获得纵心奔放、恣意豪迈的精神体验。因此,无论是他对待古典范式的态

度,还是他创造的书法意境,都是在走一条“隶书写我”的路径。在他实现这隶书理想的过程中,有三个特点是非常明显的。 以书写性激活隶书的古艳之美 在强调书法艺术性的时候,人们往往会淡忘书法最本质特征――书写性。其实书法的书写性与艺术性是共生的,就像硬币的两个面,书写性是书法有别于其他艺术形式的创造特征,也是它有别于其他艺术形式的艺术特质。在隶书的历史进程中,书写性的淡化是由于早期墨迹范本的地面消失,阻隔了人们对汉代及汉代以前隶书真实书写状态的观察与认识所致,石上流传的汉隶,成了当然的隶书经典。书本该是生动活泼的:“烂若天文之布曜,蔚若锦绣之有章,或轻拂徐

振,缓按急挑,挽横引纵,左牵右绕,长流郁拂,微势缥缈。”(晋?成公绥《隶书体》语)这是一种何其魅人的古艳之美。然而,随着汉代石刻隶书经典的确立,研习隶书,只能对碑铭和石经等经过转移复制的范本陈陈相因,西汉以来笔底气韵生动的景象逐代消散,隶书逐渐走向凋敝。尽管鲍贤伦先生在他的隶书学习中,也曾有类似的历程,却能较早地觉悟到,隶书首先是写出来的,然后才是刻出来的。要获得隶书的古艳之美,只有透过石刻书迹的科律,将它还原为生动多姿的书写过程,以此激活古老书体的生命活力。清代金冬心、邓石如、郑谷口、伊秉绶这四位隶书大家的实践,得到了鲍贤伦先生的关注。金的漆隶,强化了锲刻效果。邓通过用笔方式的革新,增强了笔力的雄健,郑以飘逸的笔法,夸张了隶书的艳美;伊用渊默深稳、息心静气的笔墨,营造了隶书的高古气息。

笔字隶书的特点与写法

笔字隶书的特点与写法 (一)隶书的特点与写法 有许多人喜欢“隶书” ,原因在哪里?它究竟又是怎样的一种书体呢?前面在各种书体的简介中已经讲过,隶书是由篆书演变而来的一种书体,它的产生与发展,为后来的楷书、草书以及行书的产生,奠定了基础。因此,早期的隶书与篆书比较接近,晚期的隶书与楷书比较接近。在汉字的演进发展过程中,隶书起着承上启下的重要作用。它美观的字形和多姿的笔画,一直为人们所喜爱。隶书在字形上,古朴而美观。主要是它那仍带有篆书痕迹的结构,给人们以古朴典雅的感觉,但是,又不像篆书那样难于辨认,它可以像楷书一样,使人一目了然。隶书的种类很多,有的长些,有的扁些,有的是二者兼备。它的间架结构,横平竖直,笔画均匀,给人以稳重的感觉。 隶书在用笔上,较以前的篆书是进了一大步。在基本点画的书写上,不像篆书(尤其是小篆)那样光润平圆,而在入笔、行笔和收笔的过程中,加强了提按动作,使笔画出现轻重、粗细的变化,尤其是“波磔”笔画的出现,不但给了隶书增加了特点,更主要的是给这个字体增加了美感。再加上隶书在造型上,横画上下的仰俯取势,竖画左右的向背呼应,使隶书的字体,具有很强的艺术性。 (二)怎样才能写好隶书呢? 隶书的种类是很多的,它们各具风格,各有特点。在字的结构上,它虽然与楷书相近,也容易辨认,但是在字形和字画的写法上,与楷书还是有许多不同之处的。因此,初学隶书,首先需要了解并且掌握隶书基本笔画的写法,以及它字形、结构的特点,才能逐渐深入进去,按照自己的爱好,学习某种风格的碑帖,写出一手美观而雅致的隶书来。下面就让我们来看看隶书中常见的几种基本笔画的写法吧。上面我们介绍了隶书中常见笔画的写法,同学们在练习的过程中,要细心领会,举一反三,逐渐掌握隶书的用笔规律。有了正确的运笔方法以后,就要解决字的间架结构的问题。隶书的种类是很多的,它们因字立形,各有特点。有的秀丽多姿如《曹全碑》等,有的方正雄厚如《张迁碑》等,有的放纵飞动如《石门颂》等。 总之,要解决隶书的结构问题,必须临摹碑帖。我们在后边要向同学们介绍一些优秀的隶书范本,希望同学们在学习的过程中,认真地临摹,以求更快的进步。在此,我再提两点意见,供同学们在临摹碑帖时参考:第一,写隶书要注意“横平竖直”与“布白均匀”。关于“横平竖直”,隶书是从篆书发展过渡而来,横时有“平画”、“波画”,可是,没有像楷书那样,横画从左下向右上的斜势(如:■)隶书的横画在字中重复出现时,多有俯仰的变化“■”。竖画则取相背之势“■”。“布白均匀,也是由于隶书从篆而来,所以保留了篆的均匀的特点,一般的情况是追求“均匀”的,如横、竖或撇等笔画多时,往往是“距离大约相等”“方向近似平行”,如:第二,在隶书中,有一笔非常有特点而且是为这一书体增加了美感的笔画——波磔(即■),它入笔如蚕头,收笔呈燕尾。但在我们写隶书时,在一字之中,不管横画有几笔,只能出现一个波磔,一定不要笔笔蚕头,笔笔燕尾,所谓“蚕无二设,燕不双飞”就是这个意思。例如:“王”在写时应为■不要写成■。另外,在书写过程中,运笔要注意“迟送涩进”,不可一滑而过,尤其是写波磔的

湘美 版五年级书法上册《第15课 认识隶书(一)》教学设计

认识隶书(一) 一、教学目的 1、通过与篆书楷书的比较, 初步赏析隶书的特征,感受隶书之美。 2、掌握横的基本运笔,如:一波三折、蚕头燕尾、雁不双飞等基本笔画特征。 3、能区分平横和波画。 4、学生能创作一幅简单的《三十》作品。 二:教学重难点 1、掌握横的基本运笔,如:一波三折、蚕头燕尾、雁不双飞等基本笔画特征。 2、创作一幅简单的《三十》作品。 三、教学过程 (一)导入:程邈献字赎罪的传说 程邈是秦朝的一个小官,负责文书一类的差事。因他性情耿直,得罪了秦始皇,被关进了云阳监狱中。他蹲在监狱狱中,度日如年,无事可做。他左想右想:哎!我都年过三十了,再这样蹲下,岂不是要把牢底坐穿!白白浪费大好时光!觉得实在可惜,何不干出一番事业来,以求赦免罪过?可是,在狱中能干什么事业呢?这个问题一直困扰着程邈。当时正值秦始皇推行“书同文”政策,以小篆为全国统一文字。但是小篆有一个特点,笔画繁多,皇帝和大臣们写起公文和奏折起来,不仅费时而且费力。写一篇奏折几十个字,有时候花上一个上午。他苦思冥想,如果能创造出一种容易辨认又容易书写的字体,不是更好吗?于是,他蹲在监狱,翻阅各种文书,潜心钻研字体结构,这一蹲,这一钻研就钻研了十年,终于创造出了隶书。后来,看管监狱的一些小兵立即报告皇上,秦始皇一看,不看不知道,一看吓一跳!哇噻!这种字体既方便认也方便写。于是,不仅免了程邈的罪,还让他出来做官,提升为御史。由于程邈的官职很小,属于“隶”,所以人们就把他编纂整理的文字叫隶书。 听完这个传说,你有什么样的感想? (不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香?千磨万击还坚劲,任尔东西南北风;有志不在年高,无志空长百岁;少年易老学难成,一寸光阴不可轻) (师总结:虽然这仅仅是一个传说,不一定可信,但我们仍然能感受到程邈为了追求,那种难人可贵的精神。因此,我们还是有必要把字练好,这样才有理由对得起程邈。) (二)隶书的起源及演变 当时秦国的正统文字是小篆,笔道圆转回环,某些笔顺不符合手写的自然习惯,严重影响了书写的速度。而社会事务的日益繁杂,对快速书写的需求越来越迫切。于是书写人为了简便快捷,往往将篆文的圆转笔道改为方折笔画,有时还略加省改,已略具隶书的风味,在当时形成了一种俗书体。 (三)出示三幅图片,根据字体外形基本特征,辨别字体,强化隶书的显著特征。 总结:字体特征篆书---字体修长隶书-----字体扁平楷书------字体方正 (四)介绍隶书代表作 《张迁碑》古朴淳厚,雄强大气 《乙瑛碑》书风颇为严谨,富有素朴之趣,是汉隶成熟时期的典型作品 《曹全碑》是汉代隶书的代表作品,风格秀逸多姿和结体匀整 展示老师临摹的两幅幅曹全碑作品《逢雪送芙蓉山主人》《三十》 猜一猜,王老师写《三十》这幅作品有何用意?(正所谓男人三十而立,立家、立人、立业。三十正当年壮,必须纪念一下!所以写下了这幅作品) (六)指导书写 1、这幅作品当中有两个字,这两个字当中有一个共同的笔画是什么?(横板书课题:横) 这节课,我们一起来学习隶书中的横。要写好一个笔画,要完成三个部分?你们知道是

佛字书法隶书

佛字书法隶书 佛字书法隶书欣赏: 佛字书法隶书1 佛字书法隶书2 佛字书法隶书3 隶书的创作变化: 书法创作在当代进入了一个新的发展时期,呈现出多元化、多风格的局面,同时也更加强调书家的个性,体现书家的性灵之美,而人们的审美也随着历史的发展、科技的进步和时代的变迁等发生了变化。那么,当代隶书的创作有什么特点,是根植于传统还是背离传统。 从辨证唯物主义和历史唯物主义的观点来看,不同时期,不同地域,不同的欣赏者,在不同的历史文化背景下,所产生的艺术审美具有明显的不同。并不认为具有博大精深的汉碑在今天就过时了,也没有理由排斥具有平直端正风格的汉代隶书。但从近20年当代书法的发展和全国书法展览的实际情况看,凡取法《史晨碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》包括《石门颂》、《礼器碑》等风格的隶书作品,皆和展览入选无缘,而取法《张迁碑》、《开通褒斜道刻石》、《广武将军碑》、《好大王碑》以及秦汉砖瓦文字的隶书作品,甚至篆隶结合,行草杂糅的作品,却受到人们的喜爱,频频入展或获奖,并形成一种风气。这种状况是进步,还是倒退。

是推动了书法艺术的发展,还是引导青年书法爱好者走向极端。 当代隶书创作所发生的这种异变现象是很正常的,是当代书法发展的必然,是一种进步和发展。出现这种现象,是当代书法家审美趣味发生变化的必然,是当代书法展厅文化现象的产物。事物总是发展变化的,一成不变是不可能的。其实艺术的发展总是遵循着由烂漫自由到规范端严,又由规范端严到自由烂漫的发展过程,所谓先规矩,后变化,是人们学习艺术的必由之路。人们初期必然是要临摹和学习像《史晨碑》、《曹全碑》等规矩汉碑,等有了一定的隶书基础之后,就会自然追求发展和变化,取法和学习奇险峭拔的隶书作品,如以方笔取胜的《张迁碑》、自由率意的《开通褒斜道刻石》、处于隶楷之间的《广武将军碑》、平直简古的《好大王碑》等等,从而融会贯通,追求个性,抒发性灵。在这里,应该把书法学习和书法创作区分开来,把一般的书法爱好者和书法家区分开来,把书法的初级阶段和高级阶段区分开来,逐步建立书法创作和欣赏的共同基础和语境。当代隶书创作的异变现象,并没有背离传统,而是学习和借鉴了传统,是书法家通过对传统书法的挖掘和研究之后,取法传统书法中一向不被人们所重视和熟知的一部分作品和资料的基础上,从而形成的新的创作倾向。 纵观书法史的发展,隶书的产生和演变经历了三个重要的时期:一是秦汉时期,即古隶和今隶时期,这一时期的东汉是隶书发展最鼎盛和最辉煌的时期;二是唐代,即隶书发展的守成时期,或称楷书化时期;三是清代,是隶书中兴、流派纷呈、名家辈出的时期,也是隶书发展的集大成和总结期。秦汉隶书是隶书发展的

隶书特点

隶书的发展 隶书也叫“隶字”、“古书”。是在篆书基础上,为适应书写便捷的需要产生的字体。就小篆加以简化,又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画,便于书写。分“秦隶”(也叫“古隶”)和“汉隶”(也叫“今隶”),隶书的出现,是古代文字与书法的一大变革。 隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。也有说法称隶书起源于战国时期。 隶书是相对于篆书而言的,隶书之名源于东汉。隶书的出现是中国文字的又一次大改革,使中国的书法艺术进入了一个新的境界,是汉字演变史上的一个转折点,奠定了楷书的基础。隶书结体扁平、工整、精巧。到东汉时,撇、捺等点画美化为向上挑起,轻重顿挫富有变化,具有书法艺术美。风格也趋多样化,极具艺术欣赏的价值。 隶书相传为秦未程邈在狱中所整理,去繁就简,字形变圆为方,笔划改曲为直。改"连笔"为"断笔",从线条向笔划,更便于书写。"隶人"不是囚犯,而指"胥吏",即掌管文书的小官吏,所以在古代,隶书被叫做"佐书" 。隶书盛行于汉朝,成为主要书体。作为初创的秦隶,留有许多篆意,后不断发展加工。打破周秦以来的书写传统,逐步奠定了楷书的基础。在"罢黜百家,独尊儒术"的思想统一下,是汉代隶书逐步发展定型,成为占统治地位的书体,同时,派生出草书、楷书、行书各书体,为艺术奠定基础。 过去一般相信隶书之由来为“奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字”。但近来指出“隶”字亦有“附属”的含意,可能意旨其为篆字之衍生。 秦隶 秦始皇在“书同文”的过程中,命令李斯创立小篆后,也采纳了程邈整理的隶书。汉朝的许慎在《说文解字》记录了这段历史:“……秦烧经书,涤荡旧典,大发吏卒,兴役戍,官狱职务繁,初为隶书,以趋约易”。由于作为官方文字的小篆书写速度较慢,而隶书化圆转为方折,提高了书写效率。郭沫若用“秦始皇改革文字的更大功绩,是在采用了隶书”来评价其重要性(《奴隶制时代·古代文字之辩正的发展》) 汉隶 西汉初期仍然沿用秦隶的风格,到新莽时期开始产生重大的变化,产生了点画的波尾的写法。到东汉时期,隶书产生了众多风格,并留下大量石刻。《张迁碑》、《曹全碑》是这一时期的代表作。 汉隶在笔画上具有波、磔(zhe)之美。所谓“波”,指笔画左行如曲波,后楷书中变为撇;所谓“磔”只右行笔画的笔锋开张,形如“燕尾”的捺笔。写长横时,起笔逆锋切入如“蚕头”,中间行笔有波势俯仰,收尾有磔尾。这样,在用笔上,方、圆、藏、露诸法俱备,笔势飞动,姿态优美。在结构上,有小篆的纵势长方,初变为正方,再变为横势扁方汉隶具有雄阔严整而又舒展灵动的气度。隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。

隶书书写口诀笔画和结构变化规律

隶书书写口诀及笔画和结构变化规律隶书之名源于东汉。卫桓《四体书势》中说:“隶书者篆之捷也”。由于汉代社会文字使用量增多。战事纷沓。士族参政。百家争鸣。文学兴盛。文化下移。民事商事等各种因素。使篆文繁缛的书写方式无法负担。于是书写便捷简约的隶书诞生也就势在必然了。 隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方。变曲为直。调正笔画断连。省减笔画结构等等。其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两面点最为重要。横向取势能左右发笔,上下运动受到制约。最终形成左掠右挑的八分笔法。而毛笔的柔软性以使汉字笔画产生了粗细方圆。藏露等各种变化。还有字距宽。行距窄也是其章法上的一大特点。 汉隶表现在帛画。漆器。画像。铀镜中精美绝伦。而在碑刻中更显其宽博的气势和独特的韵味。汉隶主要有两大存在形式:石刻与简牍。汉隶之后的隶书几不足言说。魏晋南北朝隶书大多杂以楷书笔法;唐朝隶书不乏徐浩等书家。但失之肥弱。宋元明三朝的隶书也难振汉隶雄风。直至清朝。汉隶才得以复苏。初有郑板桥。继有金农。邓石如。后有何绍基等。均不落伍。别有建树。 一.隶书口诀的分析 中国书法经过数千年的不断创新和发展,先后经历了篆、隶、草、楷、行书的演变。篆书种类众多,主要包括甲骨文、大篆和小篆三种。甲骨文是商代刻在龟甲或兽骨上的卜辞以及占卜有关的记载文字,是我国现有的最古老的书法艺术遗产,至今已有三千多年历史。大篆有两种:一种叫钟鼎文,又称金文,是商、周两代铸或刻在青铜器上的铭文,用笔于环转之中略带方势,结体严整而疏朗,字型参差不一,但却分布天然,显得气度宏伟。另一种叫石鼓文,是刻在10个鼓状石墩上记载田猎等事情的韵文,其体态更趋严谨,显得雄强浑厚,朴茂自然,端庄凝重而又生动活泼。公元前221年秦始皇统一中国以后,进行“书同文”的改革,把各国所使用的文字收集起来,存其所用,去其各异,加以综合整理,定为全国统一使用的规范文字,称为小篆,亦称秦篆。到了秦代,由于小篆书写太慢,也太吃力,不能适应当时紧急的军事文书和浩繁的监狱文字的需要,官吏们便将书体进一步整理加工,遂成为一种新型的书体,并且应用在公文上,并受到了秦始皇的高度赞赏。因为当时办公文的小官叫“徒隶”,人们就将这种书体取名为隶书。 在漫长的书法史中,出现了很多著名的大书家,而有很多书写得很好的碑刻、墨迹,却是出自无法考查的民间书法艺术家。于是,在民间就流传着这样一首“隶书口诀”:方劲古拙,如龟如鳖。蚕头雁尾,笔必三折。雁不双飞,蚕无二色。点画俯仰,左挑右磔。重浊轻清,斩钉截铁。这首隶书口诀,概括了隶书的主要特点及写法要求,是人们长期实践的总结。解剖这首口诀,对我们认识隶书的面貌、写法会有诸多帮助。 “方劲古拙,如龟如鳖”。隶书是从篆书演变而来的,使汉字从原来的单一的笔画发展成为多变的笔画,把篆书圆转笔画变为了方折,所以有篆圆隶方的说法,而隶书是