4《古代诗歌四首》预习学案拓展检测

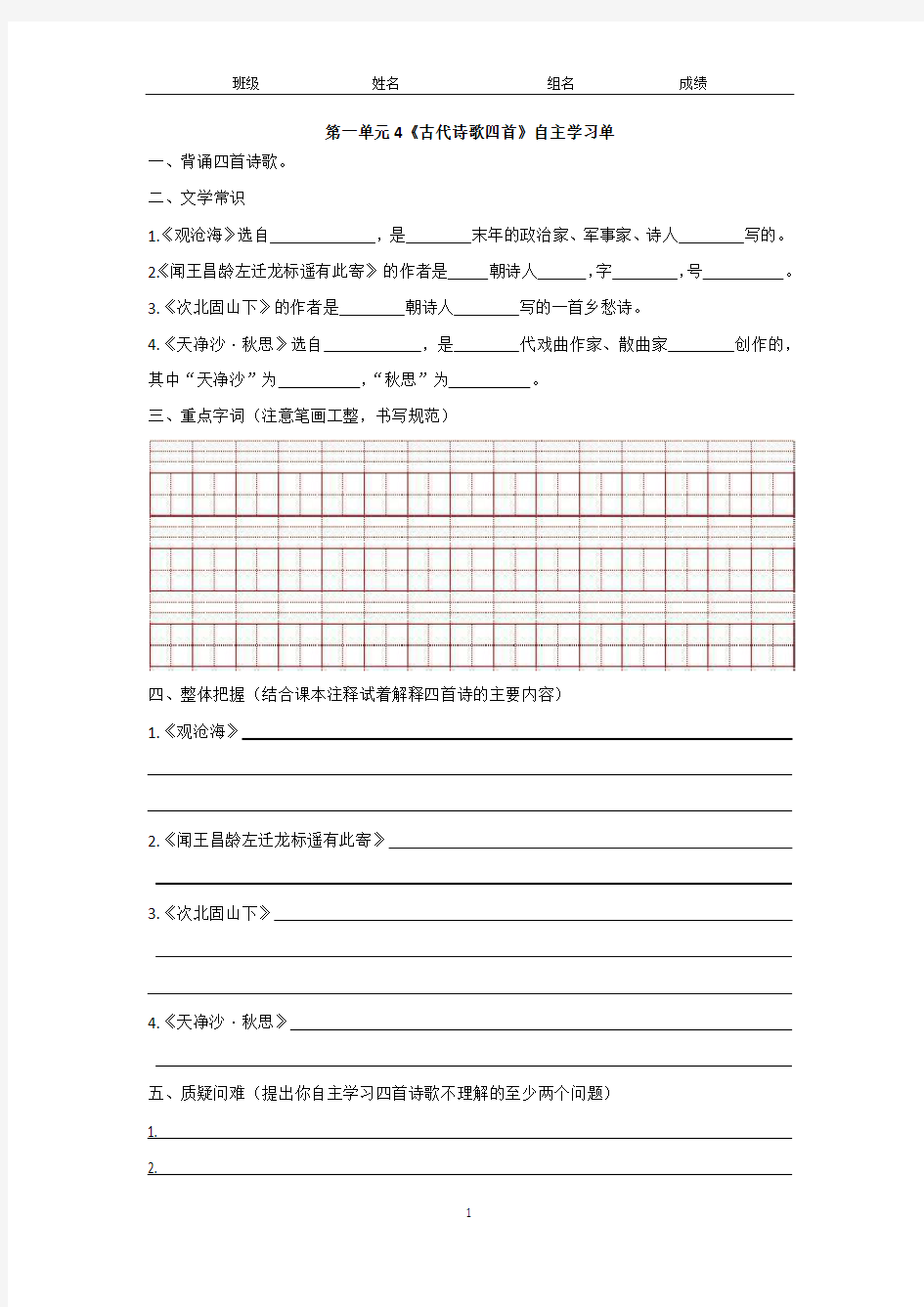

第一单元4《古代诗歌四首》自主学习单

一、背诵四首诗歌。

二、文学常识

1.《观沧海》选自,是末年的政治家、军事家、诗人写的。

2.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的作者是朝诗人,字,号。

3.《次北固山下》的作者是朝诗人写的一首乡愁诗。

4.《天净沙·秋思》选自,是代戏曲作家、散曲家创作的,其中“天净沙”为,“秋思”为。

三、重点字词(注意笔画工整,书写规范)

四、整体把握(结合课本注释试着解释四首诗的主要内容)

1.《观沧海》

2.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

3.《次北固山下》

4.《天净沙·秋思》

五、质疑问难(提出你自主学习四首诗歌不理解的至少两个问题)

1.

2.

一、解释诗句中加点词语的意思

东临.碣石水何澹澹

..

..山岛竦峙

星汉

..落尽子规啼

..灿烂幸甚至.哉杨花

客路

..枯藤老树昏.鸦

..青山外海日生残夜

次.北固山下断肠

..

..人在天涯

二、理解默写

1.《观沧海》中交代观海地点的诗句是:,。

2.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中表现诗人对友人无限关切之情的诗句

是:,。

3.《次北固山下》中表现两岸宽阔,帆有悬空态势的千古名句

是:,。

4.《天净沙·秋思》中点明主题的句子是:,。

三、古诗理解与赏析

1.《观沧海》中“水何澹澹,山岛竦峙”两句渲染了大海怎样的气势?

2.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“杨花落尽子规啼”一句里写了哪些景物?渲染了怎样的气氛?

3.《次北固山下》中“海日生残夜,江春入旧年”展现了一幅怎样的画面?说说这两句诗中蕴含的哲理。

4.《天净沙·秋思》表达了游子的乡愁,却出现了“小桥流水人家”的幽静美景,这与“断肠人”的愁情一致吗?细细品味,谈谈你的理解。

一、课外古诗词

峨眉山月歌李白

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

1.诗中连用五个地名,这在绝句中是独一无二的,请写出这五个地名,结合诗歌内容说说这样写的作用?

2.“影入平羌江水流”为我们展现了一幅怎样的画面?有何表达效果?

3. 结合诗句,分析全诗抒发了怎样的情感?

江南逢李龟年杜甫

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。

4、这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

5、“寻常”“几度”各是什么含义?在诗中有什么作用?

6、赏析“正是江南好风景,落花时节又逢君。”

7、“落花时节”有什么特殊含义?

行军九日思长安故园岑参

强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。

8.这首诗写了_____这一中国传统节日,从本诗_______、______等词语可以看出。

部编版4《古代诗歌四首》教案

4、古代诗歌四首 教学目标: 知识与能力: 1、了解古代诗歌体裁的有关知识。 2、培养学生朗读古代诗歌的节奏感。 3、能够准确背诵并默写,能够体会作者的思想感情。 4、品味语言,体味诗词意境。 过程与方法: 朗读法,自主、合作、探究。 情感、态度与价值观: 反复朗读中启发阅读兴趣,领会诗歌的意境美、语言美,受到美的熏陶和感染。教学重点: 诵读;引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。 教学难点: 引导学生进入诗歌意境,运用再造想像感悟诗歌内容。 教学方法: 1.朗读法。指导学生注意节奏和韵律反复朗读,带感情地朗读,在朗读中体会诗的内涵,品出诗的情味。 2.联想、想像法。这四首诗语言优美、精练,内涵丰富,留有极大的想像空间,鼓励学生充分展开联想和想像,从形神入手,领会感情。 3.讨论、点拨法。教师艺术地设问,点拨最能体现意境的语句或诗歌的特点。教学安排:2课时 教学过程: 第一课时 [教学内容]《观沧海》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 一、导入新课 同学们,谁知道在我国的唐代、宋代、元代分别有哪种文学体裁发展得最有成就?(学生回答,教师明确:唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇。

二、《观沧海》 1.解题;简介作家作品 (1)作者简介 曹操(155——220),字孟德,沛国谯郡人,东汉末年的政治家、军事家、诗人。善诗歌,以慷慨悲壮见称。 (2)作品简介 题目《观沧海》中,“观”的意思是“远望、眺望”,沧海:大海,这里指渤海。 诗人当时正处在自己事业的最高峰。他已削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患,统一了北方。如果再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下了。《观沧海》正是北征乌桓归途中经过碣石山时写的。大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,又当秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样难以平静,触景生情写下这首壮丽的诗篇。他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为一篇流传至今的优秀作品。 从诗的体裁看,它是一首乐府四言诗,从表达方式看,它是一首抒情诗。 2.朗读指导与训练 (1)把握四言诗的诵读节奏。 提示:诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。四言诗每句一般读成“二·二”节拍,如:东临/碣石,以观/沧海。 (2)教师范读,要求字正腔圆,感情饱满。(或播放录音) (3)学生齐读,要求准确整齐,有节奏感 3.整体感知课文 ①学生借助注释,疏通诗歌内容。补充内容: 水何澹.澹(dàn ):何,多么。澹澹,水波荡漾的样子。 以观沧.海( cāng ):以,表目的连词。 山岛竦峙 ..( sǒng zhì):竦,高。峙,挺立。高高地挺立。 萧瑟.( sè):形容风吹树木的声音。 幸甚至哉:幸,庆幸。至,极点。庆幸得很,好极了。 日月之行,若出其中:若,像。其,它,指沧海。

新课标高中英语必修一unit4学案

Unit 4 Earthquake 1、shake v.&n. ①v t.&vi.(shook, shaken) 摇动;震动;颤抖; shake hands with sb /shake sb’ s hand / shake sb. by the hand 与…握手 shake one’ s head at sb 朝某人摇头(表否定, 怀疑, 悲伤, 不赞成等) shake with…. 因…..而颤抖 e.g.: a. shake with laughter, fear, rage, etc 笑得, 吓得, 气得……打颤 b. shake with cold 冻得发抖 shake one’ s fist at sb 向某人挥拳表示愤怒或恐吓. e.g.: a. shake the bottle before using. 使用之前请摇动瓶子. b. The earthquake shook the building. 地震使房子振动. ②n. [ c ] (多用单数) 摇动; 震动; e.g.: a shale pf the head 摇头 辨析: shake, tremble ,quake ①shake 为常用词, 表示短促而迅速地上下往来摇动. ②tremble 尤指身体因恐惧、激动或愤怒轻微、快速、不由自主地颤抖. e.g.: tremble with rage, excitement etc trembling hands 颤抖的手 ③quake 较为正式, 常同tremble ,但含“猛烈”的意思. e.g.: quake with fear/cold 因恐惧[寒冷]而颤抖. △quake n. (口) == earthquake 练习: The boy shook his mother’s hand. →The boy shook hand. 2、right away == at once / without delay. 毫不耽搁地;不可用于进行时态. e.g.: I’ll write to him right away. right now == immediately / in no time / in a moment / at this very moment / at present 立刻;在此时;在此刻. 在作“在此时”, “在此刻”讲时,可用于进行时态. e.g.: He’s writing a novel right now. 2、rise vi. (rose; risen) ①(太阳, 月亮, 星星等)升起;出现; == go up / come up 反义→set ②(物价, 东西等)上涨;上升; == go up / increase(vi.) 反义→go down / fall / drop rise to 上升到; rise by 上升了; ③(人等)站起来,起床,起身. rise to one’s feet == stand up 站起来 raise sb to one’s feet 把某人扶起来 early to bed and early to rise 早睡早起 n. 升起;升高;增加=increase give rise to sth 引起;导致; == cause sth / lead to / result in / bring about sth give sb a rise 给某人涨工资;提职; the rise and fall of the British Empire 大英帝国的兴衰 e.g.: a. The Sun rises in the east and sets in the west.

部编版七年级上册语文《古代诗歌四首》教学设计

4 古代诗歌四首 古代诗词是我国古代文学宝库中一颗璀璨的明珠。其中有很多佳作,不仅语言隽美,而且意境深远。它们有的充满了生活的情趣,有的蕴含着深刻的哲理,因此千百年来广为传诵,成了流传千古的名篇。我们在课外已经接触了不少优秀的古代诗词,从今天开始,我们将陆续学习课本中的四首古代诗词,领会古人融情于景,借景抒情的手法和讲究炼字炼句的创作精神。 1.有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗歌有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。 3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。 第一课时观沧海 一、新课导入 大家知道曹操吧?说起曹操,常常听到两种截然不同的评价,有人说他是英雄,有人说他是奸雄,今天我们阅读他的《观沧海》,也许你对这样一个历史人物会有更客观的认识。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.根据拼音写出恰当的词语。 cāng(沧)海 jié(碣)石 sǒng zhì(竦峙) 水何dàn dàn(澹澹) xiāo sè(萧瑟) 2.借助课下注释或工具书解释下列各词的意思。 澹澹:(水波)荡漾的样子。 竦峙:高高地挺立。竦,高耸。峙,挺立。 星汉:银河。 萧瑟:树木被秋风吹动的声音。 至:极点。 何:多么。 若:好像。 临:登上。 3.文体知识 通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。 唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。如本课的《观沧海》。而把唐朝新出现的绝句、律诗叫近体诗。如本课的《次北固山下》和《钱塘湖春行》。 律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律有规定,限制了对仗,八句可分为四联。 曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多用口语,用韵也更接近口语。如本课的《天净沙·秋思》。 4.作者简介 曹操,字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。“挟天子以令诸侯”后,先后灭吕布、袁术,建安五年(200年),在官渡打败兵强地广的袁绍,

七年级语文古代诗歌四首学案

古代诗歌四首 教学目标: 1熟读并背诵、默写四首诗歌; 2、了解一些古代诗歌常识; 3、理解诗歌字词含义和诗歌大意; 4、初步学习欣赏精彩文句; 5、培养想象能力,体会诗歌意境和思想感情。 教学重点: 1理解诗歌字词含义和诗歌大意; 2、了解一些古代诗歌常识。 教学难点:欣赏精彩文句,培养想象能力,体 会诗歌意境和思想感情。 授课方法:讲授法,问答法,讨论法 教学时数:3课时 预习要求:熟读四首诗歌,阅读课文注释。借 助参考书,查出《观沧海》《次北固山下》。 里面不懂的字词。尝试归纳两首诗歌的主 第一课时 教学要点:讲授一些古代诗歌常识。疏通《观沧海》《次北固山下》字词和诗歌大意,熟读 并背诵全文。完成课后练习一之1。 教学步骤: 一、导入:看图片,引起学生兴趣。导入本课的学习。 二、导读《观沧海》 (一)简介作者,诗歌创作背景。补充,八月,曹操统一了北方,九月,经过此地。 (二)熟悉诗歌。听《观沧海》朗读。 1学生齐读《观沧海》。 2、教师点评,教正读音。重点强调“碣”“澹”“茂”的字形。 (三)理解字词。 沧(青绿色)临(到,登临)碣石()何(多么)澹澹(水波荡漾的样子)竦峙()萧瑟(形容风吹树木的声音)之(助词,用在主谓之间,取消句子独立成分,不译。) 行(运行)若(好像)其(代词,指大海)星汉;灿烂(光彩鲜明耀眼)幸()至( )以(连词,来)咏(以诗词等来赞颂或叙述) (四)整体把握,疏通文意。 1归纳诗歌主要内容和主旨。(讨论回答) 内容:(开头两句)交待了观海的地点,直陈其事。 (水何澹澹一洪波涌起)描写海水的和山岛。 (日月之行一若出其里)借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。 (最后两句)直抒豪情。 主旨:描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,抒发了诗人博大的胸襟和统一中国建功立业的 伟大抱负。 (五)欣赏诗歌。(讨论回答) 1完成课后练习一之1。 这首诗看似写景,实则述志。其中的日月之行四句,构思独具匠心,把大海塑造成能包容宇 宙的博大宏伟的艺术形象。表现了诗人的宽广胸怀和丰富的想像力,抒发了统一中国,建功 立业的宏伟抱负。 2、赏析诗歌结构(“观”字)和动静结合的写法。

4.《古代诗歌四首》教案

古代诗歌四首 【教学目标】 1.积累文言词汇。 2.了解诗歌的有关知识及诗歌表达的思想感情。 3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境,培养赏读诗歌的能力。 【教学重点】 反复朗读,读思结合,体会诗歌的意境、作者的情感。 【教学过程】 第一课时 《观沧海》 一、导入 “往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。”今天就让我们一起领略一下倍受后人称赞的《观沧海》吧! 二、解题 汉代乐府诗一般无标题,“观沧海”这个题目是后人加的。乐府诗原来是可以歌唱的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有直接关系。 三、初读感知 1.自由朗读诗歌,读准生字的字音,并弄懂字义。 2.选择其中两句写景诗句想象其描绘的画面。 四、感悟诗人开阔的胸怀 1.曹操的诗风一贯是豪气开阔的,这种豪气在《观沧海》里是如何体现出来的呢? 明确:“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”表达了诗人吞吐日月、想要建功立业的远大理想。其宏伟的抱负、阔大的胸襟可见一斑。 2.以写作背景来佐证这份豪情与大气。 明确:诗人当时正处在自己事业的最高峰。他已削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患,统一了北方。如果再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下了。他跃马扬鞭,登山观海,面对秋风萧瑟、洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。

五、拓展延伸 “建安风骨”指汉魏之际曹氏父子、建安七子等人诗文的俊爽、刚健的风格。《观沧海》就是其中的代表作,也体现了曹诗的“慷慨悲壮”之风。 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 一、创设情境,导入新课 《新唐书·文艺传》载王昌龄左迁龙标尉,是因为“不护细行”,也就是说,他的戴罪贬官,并不是由于什么重大问题,而只是由于生活小节不够检点。在《芙蓉楼送辛渐》中,王昌龄也对他的好友说:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”即借用鲍照《白头吟》中“清如玉壶冰”的比喻,来表明自己的高洁无辜。李白在听到王昌龄的遭遇以后,写了这首充满同情和关切的诗篇,从远道寄给他,是完全可以理解的。今天,我们就来学习一下《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。 二、整体感知 1.文题解读。 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是李白在听到王昌龄被贬为龙标尉的消息时,写的一首充满同情和关切的诗篇。闻,听说。王昌龄,字少伯,京兆长安(今陕西西安)人,唐代著名边塞诗人。他是作者的朋友。左迁,降职。龙标,唐代县名,在今湖南洪江西。此寄,这首诗篇。 2.作者简介。 李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代诗人。我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被尊称为“诗仙”,有《李太白集》。他的《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》《望天门山》等都是脍炙人口的作品。 3.教师范读,领读全诗。 三、细读品味 1.杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。 赏析:首句写景兼点时令。杨花飘落,子规啼叫,含有飘零之感、离别之恨,融情入景。次句直叙其事,“闻道”,表示惊悉。“过五溪”,可见迁谪之荒远,道路之艰难,不写悲痛之语,而悲痛之意已现,流露出诗人对被贬友人的深切怀念之情。 2.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。 赏析:这两句抒情。人隔两地,心意难达,明月在天,千里可共。诗人运用拟人手法,要把自己的“愁心”寄予明月,让“愁心”与明月一起,伴随王昌龄赴远方。明月寄愁,饱含了诗人对友人的深切同情和关切。 四、合作探究

高中英语必修5unit4 学案 教案

高考英语必修5 Unit4 学案教案(含答案) 早读: Ⅰ.词汇短语过关 1.assist vi. & vt. & n.帮助;援助;协助 assistance n.援助;帮助;补助 assistant n.助手;助理 adj.辅助的;助理的 assist sb. with sth.帮助某人做某事 assist sb. in doing sth./to do sth.帮助某人做某事 assist at/in sth.参加某事物 come to sb.’s assistance帮助某人 with the assistance of在……的帮助下 [即学即练1] (1)The students ________________________ doing the experiment.学生们协助教授做实验。 (2)We all ____________ mending the roof.我们都帮助修理屋顶。 (3)We asked him to _______________ designing a new bridge.我们请他帮助我们设计一座新桥。 答案是:assisted the professor in;assisted in;assist us in (4)He can walk only ________________________ crutches.他只能靠一副拐杖走路。 (5)Despite his cries, no one ________________________.尽管他喊叫,却没有人来帮助他。 答案是:with the assistance of;came to his assistance 2.concentrate vt. 集中;全神贯注 concentration n. 专心;专注 concentrate (sth.) on (doing) sth. 集中于;专心于…… concentrate one‘s attention/efforts/thoughts on...把注意力/努力/思想集中到……be concentrated in/on/upon sth. 集中于,专心于 [即学即练2](1)We should ____________ all our effort ______ improving education. 我们应该致力于改进教育工作。 (2)He _______________ the study of English.他把重点放在英语学习上。 (3)Our population __________________ the big cities.我国人口集中在大城市里。 答案是:concentrate on;concentrated on;is concentrated in 拓展:focus/fix one‘s attention on... 集中注意力于…… put one’s mind/heart in (into) 专心于…… be absorbed in... 一心一意于…… apply oneself/one‘s mind to... 专心于…… pay attention to 专心,注意…… 以上短语中 in, to 都是介词,后接名词或动名词。 3.acquire vt. 获得,取得,学到 [即学即练3](1)I managed to __________________ for the concert.我设法弄到了两张音乐会的票。 (2)She ________________________ French.她学会了法语。 (3)Mr Brown __________________ in the oil business.布朗先生在石油生意上发了财。答案是:acquire two tickets;acquired a knowledge of;acquired a fortune

古代诗歌四首(教案)

《古代诗歌四首》教学设计(2课时) 教学目标 1. 准确、流利、有感情地朗读,熟读成诵,注意节奏和韵律;结合朗读展开联想,感受诗歌情境(重点) 2. 感受诗歌中寄寓的情感,体会诗歌情景交融的特点(重点) 3. 初步了解古代诗歌的一些常识,学习欣赏古诗(难点) 教学课时:2课时 第一课时 教学环节 一、导入 师:经过前几天的学习,我们通过朗读学习感受到了朱自清先生笔下独特的春景,也跟随着老舍先生领略了济南的冬天那一份满满的温情。那么今天,我们又迎来了几位诗人眼中那不一样的山河远阔。 二、初诵诗歌,整体感知 师:首先我想请一位同学来试着读一读曹操的诗歌《观沧海》。 师:我们说朗读时要注意语速和语调,那么这位同学的处理到底适不适合这首诗歌呢?接下来,我们一起来细细品味一下这首诗歌,希望在之后的学习中同学们能带着这个问题去思考,我们在课堂的最后再来对这个同学的朗读做一个点评。 三、诵读运用,细品词句 1. 这是一首古体诗,请同学们结合课后注释自行疏通诗歌大意。思考:作者笔下的沧海是怎样的,请结合具体诗句谈谈你的感受? 预设:我认为观赏到的沧海是辽阔的,我从“水何澹澹,山岛竦峙”这句句子中感受到。这里描写了沧海水波荡漾,河中的山石耸立,给人一种壮阔的感觉。 师:这里描绘了水和石,想象一下,水波荡漾的动态,山石耸立的静态,一静一动,呈现在你眼前的画面。 师:那你觉得在朗诵这句话时应该怎么读?你能为我们读一读吗? 生:“澹澹”、“竦峙”要重读,“水何——澹澹,山岛——竦—峙”。(生范读) 师:读的不错,很有感情,把这种磅礴的气势读出来了。(生齐读) 预设:我认为观赏到的沧海是浩大、磅礴的。我从“秋风萧瑟,洪波涌起”这句句子中感受到。大海在秋风萧瑟中,汹涌起伏着不尽的波澜,极富动态,从水波荡漾到波涛汹涌,气势更显磅礴。 师:你能为我们朗读一下这句话吗?这里的气势应该比之前更加强烈。(生1-2范读) 师:前四联作者描绘了很多景物,让我们感受到了这样一副浩大广阔的景象,我们连起来一起朗读一下,读出这种一动一静中的气势。 2. 同学们读的非常好,前四句我们通过具体的景物来感受到了这种浩大的场面,那么后面几句在写什么呢?我们继续交流。 预设:日月、星汉(银河) 师:它为什么从观沧海写到了天上的星辰日月,你有什么理解? 生:太阳和月亮昼夜不停运转,好像都是大海吐纳的;天上的银河,星光璀璨,它们也都好像是出生于大海广阔的胸间。 师:通过同学的理解,同学们在脑海中想象一下这幅画面,这也是作者的一种想象,从哪个词看出来的? 生:若。 师:在这里就是一种虚写,借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概。前面四句是实

高中英语必修三unit4学案及答案

高中英语必修三 u n i t4学案及答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

Book3 Unit4 Period 6 编写:孙东夷 3/10/2015 学习目标:A/B 1.复习并掌握本单元单词和词组 2.能拓展相关词汇并应用 C 1复习并掌握本单元单词和词组 2.能拓展相关词汇 D.1. 复习并掌握本单元单词和词组 Ⅰ.立体式复习单词 A.基础单词 1.________n.系统;体系;制度2.________n.宗教;宗教信仰3.________n.学说;理论4.________prep.不同,不像5.________vi.& vt.乘;增加6.________adv.因此,于是7.________n.万有引力;重力8.________adj.温和的;文雅的9.________n.气候 10.________vi.& vt.碰撞,坠落11.________n.& vt.拉(力),拖,牵引(力) 12.________vi.& vt.(使)浮动,(使)漂浮 B.词汇拓展 13.________adj.猛烈的;激烈的;强暴的→________n.暴力;暴行;剧烈14.________adj.基本的;基础的→________adv.根本上;完全地 15.________adj.有害的→________n.危害;害处 16.________vi.存在;生存→________n.存在,生存 17.________n.谜;难题 vt.& vi.(使)迷惑;(使)为难→________adj.令人迷惑的,困惑的→________adj.迷惑的,困惑的 18.________n.地球,世界→________adj.全球性 Ⅱ.递进式回顾短语 A.短语互译 1.________________及时,终于2.________________下蛋 3.________________产生,分娩4.________________阻止,制止5.________________in one's turn 6.________________cheer up 7.________________break out 8.________________watch out 9.________________block out 10.________________now that B.用上面短语的适当形式填空 11.Do you know that crocodiles reproduce by__________ 12.During the car accident,he was____________to escape from the car without being hurt. 13.The tall tree____________the sunlight. 14.The war____________between the two countries. 15.____________for wild animals when you go up the hills. Ⅲ.仿写式活用句型 2

4、古代诗歌四首教学设计

4《古代诗歌四首》 教学目标: 知识与能力: 1.积累"澹澹、竦峙、萧瑟、归雁"等文言词汇。 2.了解诗词有关知识;诗歌表达的思想感情。 过程与方法: 1 品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,增强古诗文修养。 2 有感情地反复朗读诗歌,准确背诵诗歌; 情感态度和价值观: 1、了解诗歌情景交融的特点,培养学生朗读古代诗歌的节奏感。 2.启发学生热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。 重点难点: 1.诵读并背诵。引导学生领会诗歌的意境美,感受诗歌的语言美。 2.引导学生进入诗歌意境,运用再造想像感悟诗歌内容。 教学设想: 1.要以诵读贯穿学诗的全过程,创造浓郁的学诗的气氛。 2.培养学生再造想像的能力和联想的能力 教学时数:2课时 教学设计: 同学们,我国的唐代、宋代、元代分别有哪种文学体裁发展得最有成就?(唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习五首脍炙人口的诗篇。 一.《观沧海》 1.曹操(155-220),字孟德,沛国谯郡(现在安徽亳州)人。东汉末政治家、军事家、诗人。(《三国演义》褒刘贬曹的创作倾向,导致作者并未能给曹操一个公允的评价。)在镇压黄巾起义的过程中,逐渐扩充军事力量。建安元年(196)迎献帝都许昌,用他的名义发号施令,先后削平吕布等割据势力。建安五年(200),在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方。建安十二年(207)东征乌桓,也取得了很大的胜利。次年率军南下,被孙权、刘备的联军击败于赤壁。后封魏王。曹丕称帝,追尊他为武帝。善诗歌,《步出夏门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉,对汉末人民的苦难生活也有所反映。遗著有《魏武帝集》,已佚,明人有辑本。又有今人整理排印本《曹操集》。 2.《观沧海》 写作背景《观沧海》是曹操的名篇,诗人当时正处在自己事业的最高峰。他已削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患,统一了北方。如果再以优势兵力去消灭南方割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下了。公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山。他跃马扬鞭,登山观海,面对秋风萧瑟、洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融会到诗歌里,借着大海的形象表现出来,使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,成为流传至今的优秀作品。 3.汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。乐府诗原来是可以歌唱的。诗的最后两句"幸甚至哉,歌以咏志"是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。 4.朗读课文,整体感知课文内容 碣石(jié)澹(dàn)竦峙(sǒng zhì)萧瑟(sè) 诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。四言诗每句一般读成"二·二"节拍,如:东临/

《古代诗歌四首》学案

泰来农场学校九年级上语文导学案 《古代诗歌四首》 授课人:林青明课型:新授课打印时间:2014、9 授课时间:学生姓名: 学习目标: 1·了解诗人的相关情况及写作背景,了解古诗词的文学常识。 2·能在有感情朗读的基础上背诵全诗,体会诗人借景抒情的写法。(重点、难点)3·领会诗歌的意境,体会诗人的博大胸怀。 课前预习: 1·读“题目解说”,回答: 沧海,即。问题交代事件“观沧海”。此诗是写站在碣石山所观看到的壮丽的景色。 2、读“作者简介”,回答: 曹操,三国时家、家、诗人。字。代表作有诗歌《》《》。 3、读“背景资料”,回答:本诗选自《》。 预习自测: 1、给下列字注音:碣石()澹澹()竦峙()萧瑟() 2、理解诗句:“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”什么意思? 阅读课文,回答问题。 1、《观沧海》描写了哪些景物?体现了诗人怎样的胸怀? 2、诗中最能体现作者博大胸怀的诗句是哪几句? 3、结合语境,说说两个“若”字的表达效果。 《次北固山下》课前预习: 读“题目解说”,回答: “次北固山下”中“次”意思是。 1、读“作者简介”,回答: 王湾,代诗人。现存诗首,其中最出名的是《》。 3、读“背景资料”,回答:本诗选自《》成了古诗中 一个重要主题。 初读课文,整体感知 1·借助课下注释及手中的参考资料理解诗句意思。 2·在理解诗内容的基础上练习背诵。 预习自测: 解释下列词语: 客路青山外:次北固山下: 海日生残夜: 阅读课文,回答问题。 1、发挥想象,描述“潮平两岸阔,风正一帆悬”的情景。 说说“海日生残夜,江春入旧年”蕴含的哲理。 《钱塘湖春行》 课前预习: 1·读“题目解说”,回答: “钱塘湖”,即。“春行”即春天出游。题目点名了、、。 2、读“作者简介”,回答: 白居易,字,晚年又叫。代诗人。著有《》。 3、读“背景资料”,回答:本诗选自《》。 初读课文,整体感知。 1·借助课下注释及手中的参考资料理解诗句意思。

七年级上册《古代诗歌四首》教案

15古代诗歌四首教案 第一课时 导入 今天我将与大家共同学习《古代诗歌四首》。在正式讲课之前,老师要交给大家一个学习古诗的方法。那就是我们要做到“情景交融”,也就是说当你在诗中明白了作者用了什么样的景来承载什么样的情感的时候,你就可以说你充分的理解了这首诗的内容,读懂了作者的心灵。下面我们就以白居易的《钱塘湖春行》和曹操的《观沧海》来看。看看这两位作者怎样在作品中做到情景交融。 齐读导语,分析导语要求 《钱塘湖春行》 一、作者及作品简介 1、齐读注释 2、补充 曾任翰林学士等职,后因上书言事被贬,任杭州、苏州刺史。其诗善于叙述,语言浅显,是杜甫之后杰出的现实主义诗人,也是唐代诗人创作最多的一个。代表作长篇叙事诗:《长恨歌》《琵琶行》。 二、学生练读后齐读 三、探究 1、诗中描写了哪些景色? 2、选取一个景物谈谈它的特点? 3、作者除了在这首诗的景色描写过程中,抓住了每个景物的特点的同时,他还采取了一种 写作手法,是什么写作手法? 4、哪些是静景?哪些是动景? 5、作者通过哪个字或者哪个词表现了西湖生机勃勃的动态特点?——为什么选用这两个 词? 6、作者通过描绘西湖唯美的画面,表达了作者怎样的情感?能不能用诗中的两个字来表述

一下? 四、小结 《观沧海》 下面我们再来学习一篇情景交融的佳作《观沧海》。 一、作者作品简介 1、齐读注释 2、补充: ①曹操性格:有抱负《三国演义》 ②《观沧海》是曹操的名篇,是汉献帝建安十二年(207)八月,曹操打破盘踞在我国乌桓族及袁绍的残余势力,统一了北方,九月在归途中他经过碣石山,触景生情,写下了这诗。 ③关于汉乐府 汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。乐府诗原来是可以歌唱的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。 二、学生练读 要求:注意节奏停顿,想象诗中的画面,体会作者的感情 指导:诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。四言诗每句一般读成“二·二”节拍,如:东临/碣石,以观/沧海。 三、学生质疑→老师补充 1、澹澹 2、竦峙 3、若 4、碣石 四、老师提问 1、哪些句子是写看到的景色? 2、试选取一个景物说说这个景物的特点? ——动静结合 3、哪些是作者的联想? ——这个虚写体现了作者博大的胸怀。

《古代诗歌四首》导学案附答案

15《古代诗歌四首》导学案 古代诗词是我国古代文学宝库中一颗璀璨的明珠。其中有很多佳作,不仅语言 隽美,而且意境深远;它们有的充满了生活的情趣,有的蕴含着深刻的哲理,因此 千百年来广为传诵,成了流传千古的名篇。我们在课外已经接触了不少优秀的古代 诗词,从今天开始,我们将陆续学习课本中的四首古代诗词,领会古人融情于景, 借景抒情的手法和讲究炼字炼句的创作精神。 1.有感情地反复朗读诗歌,背诵诗歌。 2.了解诗词有关知识,理解诗歌所表达的思想感情。 3.品味诗歌语言,体味诗歌的意境;培养赏读诗歌的能力,提高古诗文修养。 4.培养热爱祖国古代文化知识的思想感情,提高文化品位和审美情趣。 第一课时观沧海 一、新课导入 大家知道曹操吧?说起曹操,常常听到两种截然不同的评价,有人说他是英雄,有人说他是奸雄,今天我们阅读他的《观沧海》,也许你对这样一个历史人物会有更客观的认识。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.根据拼音写出恰当的词语。 (cāng)沧海(jié)碣石(sǒngzhì)竦峙 水何(dàn)(澹澹) (xiāo)(sè)萧瑟 2.借助课下注释或工具书解释下列词语的意思。 澹澹:水波摇荡。 竦峙:高高地挺立。竦,高。峙,挺立。 星汉:银河。 萧瑟:树木被秋风吹动的声音。 至:极。 何:多么。 若:好像。 临:登上。 3.文体知识。 通常所说的古代诗歌包括古体诗、乐府诗、律诗、绝句、词、曲等。 唐代以前出现的较少格律限制的诗体叫古体诗。如本课的《观沧海》。而唐朝新出现的绝句、律诗叫近体诗。如本课的《次北固山下》和《钱塘湖春行》。 律诗,因格律要求严格而得名,有五言律诗、七言律诗两种;律诗的格律有规定,限制了对仗,八句可分为四联。 曲是一种与词相近的韵文形式,出现于南宋和金代,盛于元代,是受民间歌曲的影响而形成的,句法较词更为灵活,多用口语,用韵也更接近口语。如本课的《天净沙·秋思》。

《古代诗歌四首》教案

《古代诗歌四首》教案 一、教学目标: 1.知识与技能目标: 了解十次有关知识;反复诵读,积累诗文词句;背诵并默写这四首诗词;品味语言,体会诗词意境。 2.过程与方法目标: 学生通过自主探究的方式赏析精彩生动的文学语言;通过富有感情的朗读,体验课文情境,激发情感,发挥联想和想象。 3.情感态度和价值观目标: 提高学生的文化品位和审美情趣,激发学生热爱生活、热爱自然的愿望和热情;培养学生热爱祖国古代文化的思想感情。 二、教学重点: 1.反复诵读诗歌,背诵并默写这四首诗词, 2.理解大意,理解作者的思想感情。 三、教学难点: 品味诗歌语言,体会诗歌的意境。 四、教学方法 诵读法、自主探究学习 五、课时安排2课时 第一课时 【教学目标】朗读、背诵并默写《钱塘湖春行》和《观沧海》;理解这两首诗歌的大意以及作者的思想感情。 1.导入 诗词是我国古代文化的艺术瑰宝,今天我们就随这些作者一起,来感受古代诗歌的意境。 2.作者介绍 曹操(155-220),字孟德,沛国谯县(今安徽省毫县)人。东汉末政治家、军事家、诗人。在镇压黄巾起义中,逐渐扩充军事力量。建安元年(196年)迎献帝都许昌,用他的名义发号施令,先后削平吕布等割剧势力。建安五年(200年)在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方。成为魏王朝的实际创建者。 可是袁绍的儿子与强盛的乌桓互相勾结,于是建安十二年(公元207年),曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,九月胜利会师,途经碣石山。跃马扬鞭,登山观海。面对洪波涌起的大海,他触景生情,感慨万千,借《步出夏门行》这一旧题,写下了历代传诵的壮丽的诗篇。 乐府诗:是可以歌唱的,一般无标题,而结尾一句有时是诗的附文,跟诗的内容没有多大的联系。《观沧海》选自《乐府诗集》是《步出夏门行》中的一章。《观沧海》这个题目是后人加上去的。 白居易(772~846),字乐天,晚年自号香山居士。唐代大诗人。他主张“文章合为时而着,歌诗合为事而作”,反对形式主义。其诗歌形象鲜明,语言通俗,内容清新,如《长恨歌》《琵琶行》《卖炭翁》《忆江南》《赋得古原草送别》

Unit 4学案

Word-learning Step1: Word learning 1. 兼类词:有两种词性的词。 bubble vi,______ n._________ weed v.________ n._____ grill n._______ vt._______ leftover n._______ adj._______ evil adj._____ n.______ otherwise conj._____ adv.___ toast vt.______ n.______ comb n._______ vi._______ purchase vt._______ n._____ click v.______n._______ tailor n._______ vt._____ plough vi._______ n.______ 2.派生词 mud---- _______ (adj.) week---______ (adj.) rectangle---_________(adj.) adjust---______(n.) participate---__________ (n.) interpreter---_________(v) arrangement---______(vt.) donate ---_______(n.) voluntary---______ (n.v.) vaccination----_______(n.) supplement---________(v.) ox----_______(pl.) roof---______(pl.) economic---______(n.) political---_____(n.) distribute---________(n.) financial ---________(adj.) operate---__________(n.) 3.合成词 airmail textbook otherwise paperwork platform 4.短语 hear from=_________________ be dying to do=_________ the other day dry out dry up in need trunk library sewing machine 5.国名 Papua New Guinea Kenya Bangladesh Tanzania Nepal Uganda Sudan Malawi Step2: 单词串联 ___________, I ___________Jo by_________, who is my friend and has gone to a ______village to offer teaching to the children there as a ________ teacher. In the letter, he told something __________to his life. He told me that it took him a long time to ______himself ___ the life there. The students had no _________and had no _______of doing experiments. So sometimes he doubted whether he was __________to the students’lives at all. One weekend, he and another teacher went to visit a student’s house, which there was a low bamboo hut with grass sticking out of the______ and in which there was nothing but a______ and a few ______. The language was hard to understand so he could hardly __________the conversation. Fortunately, his student could be their________. In the letter, he also listed a _________which the local people were________. He called on people to _______some things like_____, ________, _______and so on. In the end, he said he felt it was a _________to have a chance to go there. Step 3 单词拼写 1This paragraph is not r__________ to the topic of your article; you may cross it out. 2. The old man is warm-hearted. He has d___________ millions of pounds to a charity(慈善机构). 3. The unfair _________(分配) of wealth led to the outbreak of war in that region. 4. Y ou may __________(调整)the table to any height you want. 5. We promise that if you are not satisfied with your ______(购物), we will give you a full refund. 6. The patient must be o__________ on in no time; otherwise he will die. 7. How can he support a family of six kids on his little __________(收入)? 8. All those who p__________ in the yesterday’s discussion please write out our reflections(感想). 9. I will make ___________ (安排)for you to be met at the airport. 10. My parents got married 20 years and tomorrow is their 20th wedding __________(周年纪念). 1 Don’t _______ your head ________ of the car window. 2 I _________ this old vase and bought it for $ 200. 3 During the drought (干旱), the river _________. 4 Water the plant regularly, never letting the soil _________. 5 I haven’t _________ Jane for long. I don’t know what has happened to her. 6 Help those who are _________and that will be rewarding. 7 Those students ___________ know the results of the College Entrance Examination. Reading Fill in the blank 1. __ __ is a young Australian women. 2. ______ was dying to hear all about Jo’s life in Papua New Guinea. 3. ____ walked a long way to get to the school. 4. ___ __ didn’t have any textbooks. 5. _____ __ became a lot more imaginative when teaching. 6. ________ started jumping out the windows during a chemistry experiment 7. _________visited a village that was the home of one of the boys, Tombe. 8. ____ started crying “ieee ieee” to welcome them. 9. _______ led us to a low bamboo hut. 10. _____ was going to share the platform with Jenny and Jo. 11. __________ softly talked to each other in their language Jo didn’t understand. True or false 1. The classrooms are made from bricks and the roofs from grass. 2. It always takes the boys only a few minutes to get to the school. 3. Science is the most challenging subject for Jo. 4. When Jo and Jean arrived at the village, they shook hands with all the villagers. 5. Tombe threw out the tin can because it was very dirty. Answer the questions. 1.Why did Jo send Rosemary some photos? _______________________________________________________