食品检验教学大纲

食品检验教学大纲

课程编号:SP0604320

英文名称:Physical and Chemical Analysis of Food

先修课程:预防医学概论、仪器分析

后续课程:食品安全监督管理

课程性质:专业课程

总学时数:54学时;理论学时:38学时;实验学时:16学时;上机学时:

课外实践:其他学时:考核性质:考试;学分:3.0学分;

一、课程简介

食品检验是食品质量与安全专业的一门重要专业课程,是采用现代的检验和分析方法检测食品成分和外来有害污染物的科学。本课程的教学目的是使学生掌握我国国家标准中食品卫生检验方法理化部分的基本理论与基本知识,了解AOAC、ISO等国外先进检测方法的发展动态和本学科的新理论、新知识和新技术,注重基本理论、基本知识和基本技能的培养,以提高学生的理论水平和实际动手能力,为后期学习其它专业课程提供必要的基础。通过本课程的教学,要求学生掌握食品营养成分的测定、食品中有害物质的测定、食品添加剂的测定,以及常用的毒物快速检验技术等。

二、教学组织与方法

本课程在学校教务处与公共卫生学院统一组织下实施教学。在教研室主任的领导下,根据教学任务成立教学小组,设组长一名,按大纲要求组织安排教学活动。本课程主要采用启发式教学方法,增加师生互动环节,以增强教学效果、提高教学质量。

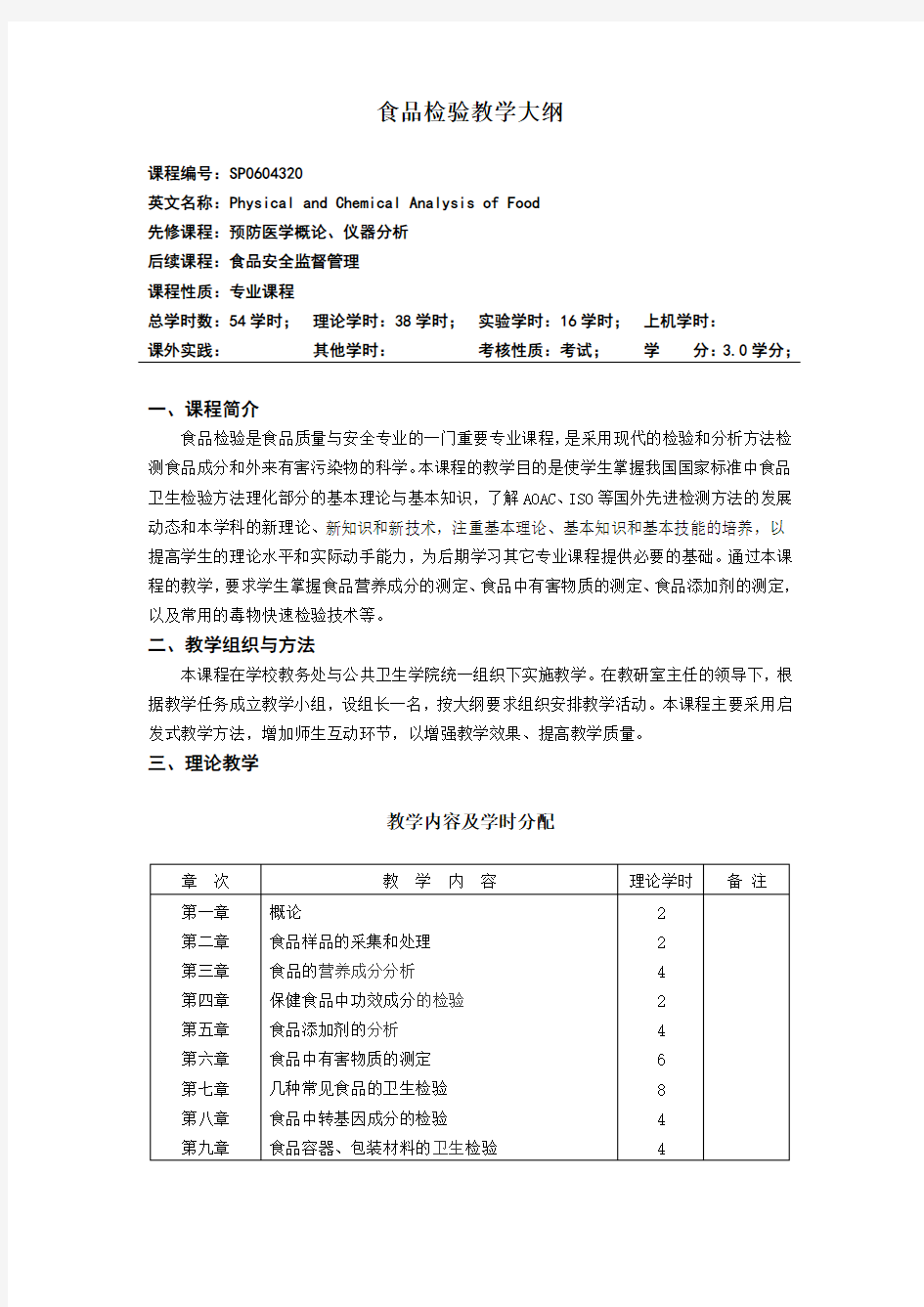

三、理论教学

教学内容及学时分配

第一章绪论

【目的要求】

1.了解:食品理化检验的意义和发展趋势

2.熟悉:食品卫生标准的制定与分析方法

3.掌握:食品理化检验的内容、常用方法和结果质量控制

【教学内容】

1.食品理化检验的任务、作用和发展趋势

2.食品理化检验的内容

3.食品理化检验常用的方法

4.食品卫生标准和标准的分析方法

5.食品理化检验结果的质量控制

【计划学时】2学时

第二章食品样品的采集和处理

【目的要求】

1.了解:食品样品采集和处理的重要意义

2.熟悉:食品样品的保存要求

3.掌握:食品样品的采集和样品前处理的方法

【教学内容】

1.食品样品的采集

2.食品样品的保存

3.食品样品的前处理

【计划学时】2学时

第三章食品的营养成分分析

【目的要求】

1.了解:食品中营养成分种类和比例;液体食品比重的测定

2.熟悉:食品中水分和维生素的测定

3.掌握:食品中蛋白质、脂肪、碳水化合物、常见矿物质的测定【教学内容】

1.食物中营养成分介绍

2.食品中水分的测定

3.食品中蛋白质和氨基酸的测定

4.食品中脂肪的测定

5 食品中碳水化合物的测定

6.食品中维生素的测定

7.食品中灰分和矿物质的测定

【计划学时】4学时

第四章保健食品中功效成分的检验

【目的要求】

1.了解:保健食品的概念

2.熟悉:我国保健食品的管理规定以及对主要成分的检测要求

3.掌握:常见保健食品成分人参皂苷、总皂苷、总黄酮、粗多糖、原花青素和红景天的测定方法

【教学内容】

1.保健食品概述

2.保健食品中人参皂苷和总皂苷的测定

3.保健食品中总黄酮的测定

4.保健食品中粗多糖的测定

5.保健食品中原花青素的测定

6.保健食品中红景天的测定

【计划学时】2学时

第五章食品添加剂的分析

【目的要求】

1.了解:食品添加剂的种类和使用意义

2.熟悉:常见食品增稠剂、乳化剂的种类及测定方法

3.掌握:常见食品防腐剂、甜味剂、着色剂、抗氧化剂的种类及测定方法

【教学内容】

1.常见防腐剂的测定

2.常见甜味剂的测定

3.常见着色剂的测定

4.常见抗氧化剂的测定

5.常见增稠剂的测定

6.常见乳化剂的测定

【计划学时】4学时

第六章食品中有害物质的测定

【目的要求】

1.了解:食品中有害物质的种类、来源

2.熟悉:食品中常见的农药、兽药、有毒金属的种类

3.掌握:食品中常见农药、兽药、重金属、主要致癌物以及掺伪物质的检测

【教学内容】

1.食品中农药残留量的分析

2.食品中兽药残留的检测

3.霉菌毒素的检测

4.食品中亚硝胺的测定

5.食品中苯并(a)芘的测定

6.食品中有害金属的测定

7.食物掺伪的检验

【计划学时】6学时

第七章几种常见食品的卫生检验

【目的要求】

1.了解:油脂、酒的主要卫生学问题;动物食品蛋白质腐败变质的检测指标

2.熟悉:食品掺假的检验

3.掌握:粮食、水产品、油脂、酒的卫生检验

【教学内容】

1.粮食熏蒸剂的测定

2.水产品的卫生检验

3.肉、鱼、蛋中挥发盐基氮的测定

4.油脂的卫生检验

5.酒的卫生检验

6.常见食品掺假的检验

【计划学时】8学时

第八章食品中转基因成分的检验

【目的要求】

1.了解:转基因食品的概念和发展现况

2.熟悉:转基因食品的潜在危害以及评价原则

3.掌握:转基因食品成分的检测

【教学内容】

1.转基因食品的概述

2.转基因食品的潜在危害

3.食品中转基因的检验

【计划学时】4学时

第九章食品容器、包装材料的卫生检验

【目的要求】

1.了解:食品容器包装材料的种类

2.熟悉:容器包装材料的样品前处理

3.掌握:塑料、陶瓷、搪瓷、铝制品、橡胶和包装纸的检测方法

【教学内容】

1.样品的采集、处理和面积的计算

2.塑料制品的检验

3.陶瓷、搪瓷和铝制品的检验

4.橡胶制品的检验

5.包装纸的检验

【计划学时】4学时

第十章化学性食物中毒的快速检验

【目的要求】

1.了解:毒物快速检验的意义;毒物的种类;毒物快速检验的程序

2.熟悉:有毒动植物的特征及快速检验

3.掌握:食品中常见毒物的快速检验方法

【教学内容】

1.化学毒物的分类及鉴定程序

2.水溶性毒物的快速检验

3.挥发性毒物的快速检验

4.不挥发性有机毒物的快速检验

5.金属毒物的快速检验

6.农药和鼠药的快速检验

7.有毒动植物的快速检验

【计划学时】2学时

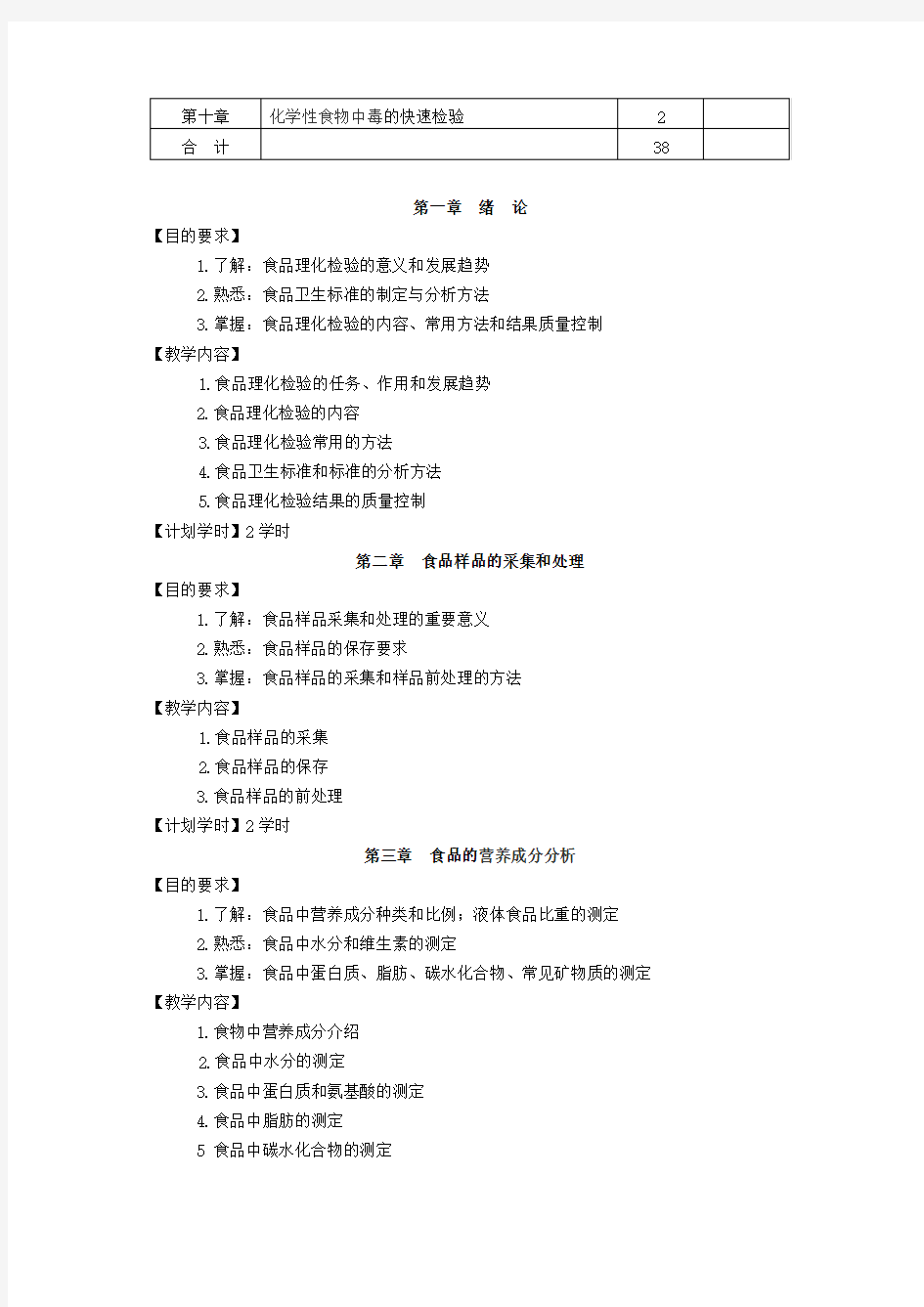

四、实验教学

教学内容及学时分配

实验一食品样品的采集和样品前处理

【实验目的】

1.了解:食物样品的分类,食品采样和前处理的目的

2.熟悉:采样所用的工具和容器,食物样品的预处理方法

3.掌握:食品样品采集的原则、方法和注意事项,食品检验样品的制备

【实验内容】

1.食品样品采集的原则

2.采样所用的工具和容器

3.食品采样的方法

4.食品采样的注意事项

5.食品样品的制备

6.食物样品的预处理

【计划学时】2学时

实验二食品中钙、铁、锌含量的测定(原子吸收光谱法)

【实验目的】

1.了解:测定食品中钙、铁、锌的意义

2.熟悉:原子吸收分光光度计的原理

3.掌握:消化技术制备食品中钙、铁、锌的分析样品,火焰原子吸收法测定食物中的钙、铁、锌含量

【实验内容】

1.蔬菜、水果、鲜鱼、鲜肉等湿样品的制备,面粉、奶粉等干粉类样品的制备

2.湿样品采用湿法消化,干粉类样品采用干法灰化

3.样品待测液的制备,各元素标准系列使用液制备

4.测定标样和样品

5.结果计算

【计划学时】4学时

实验三食品中糖精钠的测定(HPLC法)

【实验目的】

1.了解:糖精钠的食品卫生标准,测定食品中糖精钠的意义

2.熟悉:高效液相色谱法测定糖精钠的基本原理

3.掌握:高效液相色谱仪的操作方法,以及结果分析

【实验内容】

1.汽水、果汁类、酒类样品除去二氧化碳和乙醇,调pH值至近中性,过滤备用

2.设定高效液相色谱参考条件

3.样品液和标准使用液的测定

4.根据保留时间和峰面积进行定量样中糖精钠定性和含量计算

【计划学时】4学时

实验四水果、蔬菜中有机磷农药残留量的测定(GC法)

【实验目的】

1.了解:水果、蔬菜中有机磷农药的食品卫生标准,测定食品中有机磷农药的意义

2.熟悉:气相色谱法测定有机磷农药的基本原理

3.掌握:气相色谱仪的操作方法以及测定结果分析

【实验内容】

1.水果、蔬菜试样的制备

2.农药的提取

3.提取液的净化

4.气相色谱测定条件的设定

5.标准液及试样净化液的测定

6.结果计算

【计划学时】4学时

实验五常见毒物的快速检验:亚硝酸盐、氰化物、砷和汞的检验

【实验目的】

1.了解:常见毒物的快速检验的意义和方法进展

2.熟悉:亚硝酸盐、氰化物、砷和汞的快速检验原理

3.掌握:亚硝酸盐、氰化物、砷和汞的快速检验方法

【实验内容】

1.亚硝酸盐按照国标 GB/T 5009.33 做成的速测管, 与标准色卡比较定量。食盐与亚硝酸盐的快速鉴别, 液体样品检测, 固体或半固体样品检测

2.氰化物采用苦味酸试纸检测

3.砷和汞采用雷因须氏法预试验,然后用检砷管速测盒检测砷

【计划学时】2学时

五、课程考核性质、形式及方式

本课程为考试学科,考核成绩由理论成绩、实验成绩和平时成绩三部分组成;其中理论成绩占60%,主要考核学生对基本理论的掌握情况;实验成绩占30%,主要考核学生的动手能力;平时成绩占10%,是对学生上课出勤情况、学习态度等的综合考评;综合成绩以百分制计,60分(含60分)以上者为及格。

六、建议使用教材及参考书目

1.《食品理化检验学》主编黎源倩人民卫生出版社

2.《食品理化检验学》主编鲁长豪人民卫生出版社

3.《粮油食品卫生检验》主编顾炳刚中国商业出版社

4.《食品卫生与检验学》主编张拥军中国计量出版社

5.《食品卫生检验技术》主编郑世荣四川科学技术出版社

七、签名审核

《食品安全学》课程教学大纲

《食品安全学》课程教学大纲 一、开课单位 食品科学技术学院食品科学与工程教研室 二、课程代码与课程名称 课程代码:050113015 课程名称:食品安全学 三、开课对象 食品质量与安全本科专业 四、课程性质 专业主干必修 总学时48学时;3学分。理论48学时。 五、教学任务与目标 《食品安全学》课程是食品质量与安全本科专业必修课。 1.了解食品安全知识,让学生来解释所涉及的各种食品的检查,以确定其是否适宜供人食用的成分; 2.理解GMP、SSOP、IS22000等管理体系的构成和特点。理解食品安全检测的概念,理解色谱法、生物芯片检测技术、酶联免疫吸附测定、聚合酶链检测技术的特点及应用。 3.掌握掌握细菌、真菌、寄生虫、病毒对食品安全的影响;掌握农药、兽药、食品添加剂、有机物质对食品安全的影响;掌握植物性、动物性有毒物质对食品安全的影响;掌握包装材料纸、金属、塑料、印油对食品安全的影响;掌握转基因食品安全性的概念,熟悉转基因食品安全性检测技术、管理方法和法律法规。 六、本课程与其他课程的关系 学习本课程前,学生应具备微生物学、食品工艺学知识基础和能力。 七、教学内容 第一章绪论2学时 1、教学内容 本章重点讲授环境污染物与食品安全。教学内容:(1)食品安全性的概述:食品安全的历史观;食品安全现代内涵;人类对食品安全性认识的过程;化学物质的毒性与饮食风险;影响食品安全性的因素;(2)世界和我国食品安全面临的主要问题:国内外食品安全管理;食品安全管理的主要对策;(3)环境污染物与食品安全:大气、水体、土壤污染物;环境污染与食品安全;环境污染的控制;食品污染的控制;(4)食品安全性检测方法:传统培养检测方法;生物化学检测方法;免疫学检测方法;分子生物学方法。 2、教学方法与手段 教学方法:讲授法、回答法、图示法、习题法。 教学手段:传统讲解、多媒体。 第二章化学成分源食品安全问题6学时 1、教学内容 本章重点讲授农药、兽药残留,教学内容:(1)违禁非食品物质添加剂:违禁非食品物质添加剂的危害;违禁非食用物质添加剂的毒性作用;违禁非食品物质添加剂的评价;几种典型非食用物质添加剂:吊白块;苏丹红; 三聚氰胺;工业用甲醛;(2)农药残留:农药残留的来源;农药残留的危害;农药残留限量;(3)兽药残留:兽药残留来源;兽药残留危害;兽药

食品安全与质量控制技术教学大纲

《食品安全与质量控制技术》教学大纲 课程名称:食品安全与质量控制技术适用专业:食品科学与工程专业(本科)执笔人:彭芳刚 、课程学时及学分 总学时:30学时,其中理论学时:22学时,实践学时:8学时 学分:2学分 二、课程概述 “民以食为天,食以安为先”,食品安全是保护人类生命健康,提高生活质量的基本和前提。《食品安全与质量控制技术》是专门研究各种影响食品安全的因素、质量管理和控制的技术与基本理论,进而对食品质量与安全进行管理和控制的一门技术性学科。通过本课程的学习,使学生基本掌握食品安全与质量控制的基本理论和技术方法,并能正确运用HACCP体系和IS09000族及IS022000等质量标准体系,对食品质量和安全性进行管理和控制,从而解决工作中的各种实际问题。 、教学内容及要求 第一章绪论(2学时) 教学内容: 质量 质量管理 企业质量管理 食品质量和安全管理 教学要求: 重点:食品质量与安全管理的重要性

难点:质量管理百年发展历史 第二章食品安全管理系统工程及其监管体系(2学时) 教学内容: 食品安全性影响因素 食品安全管理系统工程 食品安全监管体系 教学要求: 熟悉影响食品安全性的因素:物理、生物因素、化学因素等,理解我国的食品安全监管体系。 第三章食品质量与安全法规(2学时) 教学内容: 中国食品质量与安全法规 国际食品质量与安全法规 教学要求: 熟悉中国食品质量与安全相关的法规,重点掌握《中国人民共和国食品安全法》、《预包装食品标签通用标准》。 第四章食品标准(2学时) 教学内容: 概述 我国食品标准 国际食品标准 教学要求: 熟悉国内外有关食品标准和标准化的基本情况和发展动态;掌握编制标准和 贯彻实施标准的原则和方法;掌握查询获取国内外标准文献的方法。 第五章ISO质量管理体系(4学时) 教学内容: IS09000系列标准概述

四川大学华西医学院口腔组织病理学大纲

口腔组织病理学教学大纲 (供七、五年制学生用) 一、课程基本信息 课程名称:口腔组织病理学(Oral Histology and Pathology) 课程号:50300540(7年制)50301140(5年制) 课程类别:专业基础课 学时:64 学分:4 二、教学目的及要求 口腔组织病理学是口腔专业重要的专业基础课程。它是联系医学基础和口腔专业知识的桥梁和纽带。它的内容包括了口腔颌面部软硬组织的胚胎发生和组织形成,包括了口腔颌面部疾病的组织发生和临床病理表现。口腔组织病理学涉及面广、内容深刻,需要学生具有扎实的医学知识和一定的理解领会能力。针对口腔组织病理学的知识特点,和其在口腔医学中的重要地位。我们制定了本课程的教学大纲和教学规划。首先本课程通过循序渐进的对牙齿的发生、组织特点以及颌面部组织的发生和组织特点进行基本理论知识的讲授,并且在每堂大课后均有同等学时的实验课程,通过大课多媒体系统和实验课显微图像互动教学系统相结合,促进和帮助学生掌握理解所学的知识理论。长期以来,我们在大课讲授和实验课指导相辅中进行口腔组织病理学的教学工作,并且随着教学设备和方法的改进,这样的教学方法得到了进一步的完善。 在本课程的教学中,教师应认真执行三基(基本理论、基本知识、基本技能)三严(严肃态度、严格作风、严密方法),讲授与实验相结合,通过教学实验与课堂讨论深化对基本理论的认识,并结合科研适当介绍本学科国内外的发展动态与学术前沿。学生通过听课、实验室实习、电教图像观摩、自学、教师辅导、实验课和笔试考试等方式完成教学大纲内容。

三、教学内容 口腔组织胚胎学 一牙釉质、牙骨质 1目的要求: ①掌握牙釉质和牙骨质组织结构及理化特性 ②掌握釉质中有机物集中处的组织学现象 ③熟悉了解釉质的生活代谢及超微结构特征,了解牙骨质的生物学特性,釉牙骨质界和釉牙本质界 2讲课内容: ①釉质和牙骨质的理化性质 ②牙釉质和牙骨质的组织结构及有机物集中的组织学现象 ③牙釉质的增龄变化、临床应用;牙骨质生物学特性及釉牙骨质界、釉牙本质 界 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片 二牙本质、牙髓 1目的要求: ①掌握牙本质和牙髓的组织结构及前者的理化特性 ②掌握牙本质中钙化程度差异的组织学现象及反应性变化 ③了解牙本质的神经分布及感觉、熟悉牙髓的增龄变化 2讲课内容: ①牙本质的理化特性 ②牙本质牙髓的组织结构、功能及反应性变化;牙本质钙化差异的组织学现象 ③牙本质的神经分布和感觉 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片

食品分析教学大纲

《食品分析》教学大纲 一、课程基本信息 【课程编码】 【课程中文名称】食品分析 【课程英文名称】Food Analysis 【课程类别】专业方向课程 【课程得性质】必修课 【总学时】54学时(其中理论45学时,实践9学时) 【周学时】3 【总学分】3 【建议开课学期】6学期 二、课程目得及教学要求 【课程目得】 食品分析就是研究各类食品组成成分得检测方法及有关理论,进而评定食品品质得一门技术性学科。食品得营养价值与安全性就是食品最基本得两大要素,而食品分析就是监控食品营养价值与安全性得基本手段。 按照课程内容可分为分析方法概述、一般营养成分检测与安全性检测等三大块内容。分析方法概述中主要包括样品得采集及预处理方法、实验方法与数据处理与食品得物理检测法等基本分析手段;一般营养成分检测中主要包括水分、蛋白质、脂类、碳水化合物、酸度与灰分等常规营养成分含量得测定;安全性检测主要包括食品添加剂、限量元素与有毒有害物质检验等内容。 【教学要求】 通过本课程得学习,掌握食品组成成分检测得方法与原理,掌握基本得数据处理方法以及分析报告得撰写;了解食品分析中样品得处理方法以及样品分析得一般预处理方法;学生获得食品分析系统得理论知识体系;为日后从事食品生产、质量与安全控制、科研与相关工作奠定基础。 【教学方法】 在教学中以讲授为主,讨论、汇报、视频为辅。其中要注重理论联系实际,

重视学生得自学能力、知识得应用能力与创新能力得培养,尽可能开展相关实践活动,让学生即能掌握专业基础知识,又能运用于实际生活、指导实际生活。 【成绩考核方式】 考试,总评成绩=20%(作业+课堂表现)+10%考勤+10%期中成绩+60%期末成绩。 三、教学安排 四、章节基本教学内容与要求 第一章:绪论(2学时) 1、教学内容: 1)食品分析得概念与作用 2)食品分析得任务与研究内容 3)食品分析得方法 4)国内外食品分析标准简介

《营养保健食品原理与技术》教学大纲

《功能性食品》教学大纲 课程编码:0621211 英文名称:Functional Food 一、课程说明 1. 课程类别 专业选修课 2. 适用专业及课程性质 选修:食品科学与工程专业 3. 课程目的 功能性食品在我国具有十分悠久的历史,有着完整的理论体系和丰富的实践经验,养生、食疗的功能性食品原料十分丰富,如何用现代的科学理论与手段,对传统功能性食品进行加工处理,提高我国功能性食品在国际市场上的竞争力,使我国的传统功能性食品走向世界,以满足人们健康长寿的愿望是未来相当一段时间内的食品工业研究的重点。 4. 学分与学时 学分为1.5、学时为30 5. 建议先修课程 《生理学》、《食品微生物学》、《食品生物化学》、《食品化学》、《食品加工学》。 6. 推荐教材或参考书目 推荐教材: (1)功能性食品(第1版).刘景圣,孟宪军.北京:中国农业出版社, 2005. 参考书目: (1)保健食品设计原理及其应用(第1版).周俭主.北京:中国轻工业出版社, 2002. (2)保健食品生产实用技术(第1版).邓舜扬.北京:中国轻工业出版, 2001. (3)功能食品(第1版).郑建仙.北京:中国轻工业出版社, 2000. 7. 教学方法与手段 (1)启发式教学:启发式教学是相对于注入式教学提出的,启发式能启发学生的思维积极活动,能调动学生学习的积极性和主动性,因而在教学中实施启发式教学,反对注入式教学。 (2)互动式教学:教学中教与学双方交流、沟通、协商、探讨,在彼此平等、彼此倾听、彼此接纳、彼此坦诚的基础上,通过理性说服甚至辩论,达到不同观点碰撞交融,激发教学双方的主动性,拓展创造性思维,以达到提高教学效果的目的。 8. 考核及成绩评定 考核方式:考查 成绩评定:考查课:根据课后资料查阅、课堂讨论和论文。 9. 课外自学要求 完成每节课的习题、作业; 通过利用图书馆、网络等手段查阅与功能性食品有关的资料进行课外学习。 二、课程教学基本内容及要求

食品安全与质量管理教学大纲

《食品安全与质量管理》教学大纲 一、课程简介 《食品安全与质量管理》是食品检测专业课之一。 本课程应先修高等数学,应用概率统计,计算机应用基础等课程后进行。 该课程是为食品生产和经营管理直接服务的一门应用科学。“民以食为天”,食品安全与质量管理是社会生活中人们最关心的内容之一,特别在我国加入WTO后,食品安全与质量管理更是受到各级政府和广大消费者的高度重视。因此,对食品安全与质量管理和食品安全与质量管理的研究与相关知识普及具有广泛的社会基础,学习食品安全与质量管理管理,有助于人们认识现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,有助于保证食品安全与质量管理与安全,维护消费者身体健康与社会安定,有助于改善企业管理,提高产品及服务的质量竞争力,有助于提高生产效益,推动食品贸易的发展。质量是企业的生命线,企业只有加强质量管理,提高产品和服务质量,以质量开拓市场,以质量巩固市场,才能取得丰厚的利润和更大的经济效益。因此,食品安全与质量管理管理是企业管理的一个重要组成部分。课程以现代食品安全与质量管理管理科学的观点,系统阐述食品安全与质量管理管理的基本概念、理论和方法,重点介绍食品安全与质量管理管理基础,食品安全与质量管理控制与数理统计方法、质量的经济性与质量成本管理、食品安全与质量管理检验管理等内容。同时,还介绍现代食品安全与质量管理管理的新方法和发展动态,通过教学,使学生了解现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,掌握食品安全与质量管理管理的基本概念、理论和方法,为与食品企业相关的产品设计、生产、商贸流通和管理等工作服务。 二、课程性质 本课程是食品检测专业的专业课之一。是为食品生产和经营管理直接服务的一门应用科学。“民以食为天”,食品安全与质量管理是社会生活中人们最关心的内容之一,特别在我国加入WTO后,食品安全与质量管理更是受到各级政府和广大消费者的高度重视。因此,对食品安全与质量管理和食品安全与质量管理的研究与相关知识普及具有广泛的社会基础,学习食品安全与质量管理管理,有助于人们认识现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,有助于保证食品安全与质量管理与安全,维护消费者身体健康与社会安定,有助于改善企业管理,提高产品及服务的质量竞争力,有助于提高生产效益,推动食品贸易的发展。随着世界经济的全球化和网络信息化的发展,如何保证并不断提高产品和服务的质量已成为食品企业在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地的关键。质量是企业的生命线,企业只有加强质量安全管理,提高产品和服务质量,以质量安全开拓市场,以质量巩固市场,才能取得丰厚的利润和更大的经济效益。因此,食品安全与质量管理管理是企业管理的一个重要组成部分。食品安全与质量管理的主要研究对象是产品质量的产生、形成和实现过程的管理。 三、课程教学目标 通过系统的教学活动,使学生正确掌握食品安全与质量管理管理的基本理论、基本知识和基本方法,并具有应用所学知识来分析和处理食品生产与流通中的质量问题。 四、理论教学安排及学时分配

病理学教学大纲

病理学 pathology 第一章细胞、组织的适应和损伤 (一)目的与要求 1、掌握各类适应及变性的概念及形态学特点(光镜及电镜特点)。 2、掌握坏死的概念以及各种坏死类型的形态学特点。 3、了解和掌握细胞损伤和适应的原因及发生机制。 (二)教学内容 1.细胞适应和细胞老化 (1)掌握肥大的概念,熟悉其类型。 (2)掌握增生的概念,熟悉其常见类型。 (3)掌握萎缩的概念和类型。 (4)掌握化生的概念和常见类型。 (5)熟悉老化的概念,了解老化的机制。 2. 细胞、组织的损伤 (1)熟悉细胞、组织损伤的原因。 (2)了解细胞、组织损伤的机制。 3. 细胞、组织的损伤的形态学改变 (1)变性 ①掌握细胞水肿的概念及病理变化。 ②掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制。 ③掌握玻璃样变的概念、类型,熟悉其病理变化。 ④掌握纤维素样变性的概念,了解其病理变化。 ⑤掌握病理性色素沉积的类别,熟悉脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程。 ⑥掌握病理性钙化的概念,熟悉其类型。 (2)细胞死亡 ①掌握坏死的概念、病理变化和类型及各类型的病理变化。 ②熟悉坏死的结局。

③掌握凋亡与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点、发生机制及生物学意义。 第二章损伤的修复 (一)目的与要求 1、了解和掌握再生概念、类型、调控及各组织细胞的再生能力。 2、掌握肉芽组织的概念、组成成分及作用。 3、掌握创伤愈合基本过程和类型。 (二)教学内容 1.再生 (1)掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类。 (2)熟悉上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程。 (3)熟悉修复的概念 2.细胞的生长和调控 了解再生的调控及生长因子和生长抑素的概念和作用。 3. 纤维性修复 (1)掌握肉芽组织的结构和功能。 (2)熟悉肉芽组织的结局。 (3)了解瘢痕组织的形态,了解其对机体的作用。 4. 创伤愈合 (1)掌握骨折愈合的过程。 (2)熟悉皮肤创伤愈合的基本过程和类型。 (3)了解影响创伤愈合的因素。 第三章局部血液循环障碍 (一)目的与要求 1、掌握淤血、血栓形成、栓塞、梗死的定义,它们的类型、病变特点、结 局及临床病理联系。 2、掌握血栓形成、栓塞、梗死之间的病理联系。 3、了解血栓形成、栓塞、梗死对机体的影响及临床表现。

公共营养师培训教学大纲

公共营养师培训教学大纲 第一部分职业道德 职业道德的的基本内涵 社会主义市场经济对职业道德的正面影响 企业文化的功能 职业道德对增强企业凝聚力、竞争力的作用 职业道德是人生事业成功的保证 文明礼貌的具体要求 爱岗敬业的具体要求 对诚实守信基本内涵的理解 办事公道的具体要求 勤劳节俭的现代意义 企业员工遵纪守法的要求 团结互助的基本要求 创新的道德要求 第二部分生理学基础 血糖的的影响因素 消化腺组成 化学性消化概念 淀粉的化学性消化 蛋白质的化学性消化 唾液的作用 影响胃排空因素 胃液的主要成分 胰液的主要成分 蛋白质的消化解剖部位 碳水化合物的化学性消化解剖部位 脂肪的消化过程 胃酸的作用 蛋白质、脂肪、糖吸收的主要部位 胰液的主要作用 胆汁的作用 蛋白质、脂肪、糖吸收的形式 影响铁吸收的因素 影响钙吸收的因素 人体合成维生素B族及维生素K的部位 第三部分营养学基础 营养保健产业的发展历史 基础代谢的概念 限制氨基酸的含义 蛋白质的互补作用 脂类的分类 脂类的营养价值评价

食用油脂在烹调中的作用 维生素A缺乏及过多的症状 维生素D的缺乏或过症状 维生素E的缺乏或过症状 维生素B1的缺乏或过多的症状 维生素B2的的缺乏症状 制定婴儿适宜摄入量的方法 烟酸缺乏症状 能量代谢与氧在营养中的作用 维生素B12的生理功能 叶酸缺乏的症状 蛋白质的消化率 蛋白质的生物价 限制氨基酸及特殊氨基酸 食用油脂在烹调中的作用 必需脂肪酸的食物来源 血糖生成指数的含义 钙缺乏的临床表现 钾缺乏的临床表现 钾缺乏的原因 缺铁的症状 缺铁的化验指标 儿童缺碘的疾病谱 锌的食物来源 锌的生理功能 铬的生理功能 氟的生理功能 氟的食物来源 脱水常见的原因 体内水的排出器官 膳食纤维的概念 高膳食纤维食物可以预防的疾病 食物营养价值的评价 谷类结构和营养素分布 谷类食品的营养价值 谷类烹调对食品营养价值的影响 大豆及其制品营养特点 去除豆类的抗营养因素的方法 大豆发芽大豆成分的变化 水果的营养特点 蔬菜中影响其它食物中钙与铁的吸收的物质酸性食品的概念 碱性食品的概念 畜肉的营养特点

病理学教学大纲

病理学教学大纲 (供六年制临床医学专业使用) 前言 病理学(Pathology)是基础医学与临床医学之间的桥梁学科,是一门重要的医学基础课。病理学的任务是运用各种方法研究疾病的病因、发生发展规律,包括发病机理和病理变化,以及疾病的转归和结局,从而阐明疾病的原理和本质,为疾病的诊断、预防和治疗提供科学的理论根据。 本教学大纲的制定是根据本校六年制临床医学专业的培养目标及教学学时,在2000年制定的教学大纲基础上修订而成。 教学内容以常见病、多发病为重点,适当介绍国内外病理学新进展,反映现代科学水平,通过理论讲授与实验课实习,使学生掌握临床医学专业必需具备的病理学基础知识、基本理论和基本技能。培养学生具有较强的独立思考、观察问题、分析问题和解决问题的能力,并培养学生科学的思维方法,为今后的学习与实践工作打下牢固的基础。通过新进展及新技术的介绍,使学生了解本学科的发展动态及趋势,以适应未来医学发展的需要。 为方便学生学习,本大纲将教材内容分为“掌握”、“熟悉”和“了解”三级要求。“掌握”即对教材内容必须要理解透彻,并在理解的基础上加以记忆;“熟悉”是指对教材的内容能理解清楚,记住其中的主要内容;“了解”是要求能理解教材中的内容,能记住内容的梗概。 理论教学部分 绪论 1.3. 目的要求: 了解病理学的概念、内容及基本任务。了解病理学在医学中的地位、常用的研究方法及发展史。 2.4. 教学内容: 病理学的基本概念、内容及任务;病理学在医学中的地位;病理学的研究方法及发展史。

第一章细胞、组织的适应和损伤 1.目的要求: 掌握萎缩的概念和类型,掌握肥大的概念,熟悉其类型,掌握增生的概念,熟悉其常见类型,掌握化生的概念和常见类型。 熟悉细胞、组织损伤的原因,了解细胞、组织损伤的机制。 掌握变性的概念;掌握细胞水肿的概念及病理变化;掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制;掌握玻璃样变的概念、类型及病理变化;掌握纤维素样坏死的概念及其病理变化;熟悉病理性色素沉积的类别及脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程,熟悉病理性钙化的概念及类型;了解淀粉样变性、粘液样变性的概念; 掌握坏死的概念、基本病变和类型及各类型的病理变化,熟悉坏死的结局,掌握凋亡的概念及其与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点,了解凋亡的机制及生物学意义 2.教学内容: (1)(3)细胞适应和细胞老化:萎缩、肥大、增生及化生。 (2)(4)细胞、组织的损伤:原因、机制、类型和形态学改变。 第二章损伤的修复 1.目的要求: 熟悉修复的概念;掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类;掌握上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程 了解细胞再生与分化的分子机制、细胞外基质在细胞再生过程中的作用。 熟悉纤维性修复的概念,掌握肉芽组织的概念、形态特征、作用及结局;掌握瘢痕组织的形态,熟悉其对机体的作用。 掌握创伤愈合的基本过程和类型;熟悉骨折愈合的过程;了解影响创伤愈合的因素。

食品质量管理教学大纲

《食品质量管理》课程教学大纲 一、课程简介 《食品质量管理学》是食品科学与工程专业的选修专业课之一,计划在第六学期进行。 本课程应先修高等数学,应用概率统计,计算机应用基础等课程后进行。 该课程是为食品生产和经营管理直接服务的一门应用科学。“民以食为天”,食品质量是社会生活中人们最关心的内容之一,特别在我国加入WTO后,食品质量更是受到各级政府和广大消费者的高度重视。因此,对食品质量和食品质量的研究与相关知识普及具有广泛的社会基础,学习食品质量管理,有助于人们认识现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,有助于保证食品质量与安全,维护消费者身体健康与社会安定,有助于改善企业管理,提高产品及服务的质量竞争力,有助于提高生产效益,推动食品贸易的发展。质量是企业的生命线,企业只有加强质量管理,提高产品和服务质量,以质量开拓市场,以质量巩固市场,才能取得丰厚的利润和更大的经济效益。因此,食品质量管理是企业管理的一个重要组成部分。课程以现代食品质量管理科学的观点,系统阐述食品质量管理的基本概念、理论和方法,重点介绍食品质量管理基础,食品质量控制与数理统计方法、质量的经济性与质量成本管理、食品质量检验管理等内容。同时,还介绍现代食品质量管理的新方法和发展动态,通过教学,使学生了解现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,掌握食品质量管理的基本概念、理论和方法,为与食品企业相关的产品设计、生产、商贸流通和管理等工作服务。 二、课程性质 本课程是食品科学与工程专业的选修专业课之一。是为食品生产和经营管理直接服务的一门应用科学。“民以食为天”,食品质量是社会生活中人们最关心的内容之一,特别在我国加入WTO后,食品质量更是受到各级政府和广大消费者的高度重视。因此,对食品质量和食品质量的研究与相关知识普及具有广泛的社会基础,学习食品质量管理,有助于人们认识现代社会质量含义和质量竞争的方式与特点,有助于保证食品质量与安全,维护消费者身体健康与社会安定,有助于改善企业管理,提高产品及服务的质量竞争力,有助于提高生产效益,推动食品贸易的发展。随着世界经济的全球化和网络信息化的发展,如何保证并不断提高产品和服务的质量已成为食品企业在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地的关键。质量是企业的生命线,企业只有加强质量管理,提高产品和服务质量,以质量开拓市场,以质量巩固市场,才能取得丰厚的利润和更大的经济效益。因此,食品质量管理是企业管理的一个重要组成部分。食品质量管理学的主要研究对象是产品质量的产生、形成和实现过程的管理。 三、课程教学目标 通过系统的教学活动,使学生正确掌握食品质量管理的基本理论、基本知识和基本方法,并具有应用所学知识来分析和处理食品生产与流通中的质量问题。

功能性食品教学大纲

《功能性食品》课程教学大纲 课程名称(英文):Functional Food 课程代码: 课程类别:(专业课) 学时:48 学分:3 考核方式:考试 适用对象:食品营养与检测专科专业 一、课程简介 本课程是食品专业方向学生的一门专业课。功能性食品被誉为“21 世纪的食品”,它是当今食品科学与工程研究领域的前沿学科,涉及到化学、生化、医学、药学、食品工程等众多学科。 通过本课程的学习,使学生掌握和了解功能性食品的概念和发展,将前面所学的基础课程和专业课程知识综合运用,利用我国食品资源、结合我国国情来研究和开发出保障人类健康的功能性食品,成为功能性食品研究、开发、管理、生产等方面的专业人才。 二、教学目的及要求 1、系统地学习和理解与功能性食品科学相关的基础知识; 2、了解或掌握各类功能性因子或成分的生理功能; 3、了解各类功能性食品资源的特点; 4、了解或掌握各类功能性食品的作用机制; 5、理解和掌握功能性食品的设计原则; 6、了解我国各类功能性食品的评价方法; 7、为学生从事有关功能性食品的生产、科学研究和产品创新打下基础。 三、与其它课程的关系 功能性食品学,是食品科学与预防医学相关内容相互融合而成的一门综合科学,涉及功能性食品生物化学、营养学、生物学、工程学和管理学等内容,是食品科学与工程及相关专业的专业选修课程。 四、教学内容 第一章绪论 (一)目的与要求 了解功能性食品的研究、应用及市场状况。 (二)教学内容: 1.掌握功能性食品的概念或定义; 2.了解功能性食品的演替过程; 3.了解功能性食品基本特征及分类; 4.了解我国功能性食品的发展现状及发展趋势。 第二章功能因子

《食品安全与卫生学》课程教学大纲

《食品安全与卫生学》课程教学大纲 课程编码:0612105 英文名称: Food Safety and Hygiene 一、课程说明 1. 课程类别 专业必修课程。 2. 适用专业及课程性质 必修:食品质量与安全专业。 3. 课程目的 (1)掌握该学科的性质、地位、独立价值、研究范围、基本框架、研究方法、学科进展和未来方向。 (2)通过本课程的学习,让学生能够基本掌握食品中主要有害物质的种类、性质、危害途径和预防方法;各类食品在贮藏、加工过程中可能产生的有害物质的种类、性质以及预防措施;食品添加剂的使用对食品安全性的影响,并通过实验来加强对本课程的理解。 (3)了解和掌握新型食品(比如,转基因食品、功能食品)及食品新型加工方法(纳米技术)的安全性评价方法。 (4)掌握食品厂区卫生管理规范以及食品生产卫生与安全相关法律法规。 4. 学分与学时 学分为3学分.学时为60(50+10)学时。 5. 建议先修课程 食品化学、食品微生物、生物统计。 6. 推荐教材或参考书目 推荐教材: (1)食品安全与卫生第1版. 史贤明主编. 中国农业出版社. 2003年 (2)食品加工中的安全控制第1版. 夏延斌主编.中国轻工业出版社. 2008年 参考书目: (3)食品中的危害与安全监控要点第一版. 邵俊杰主编. 对外经济贸易大学出版社. 2006年 (4)食品安全的理论与实践第一版. 李增智、花日茂主编. 合肥工业大学出版社. 2005年 (5)Food Toxicology 第一版. Concon, Jose M.主编. Marcel Dekker,INC. 1988年 7. 教学方法与手段 (1)精讲:食品安全与卫生课程是一门综合性课程,因此通过综合整理课程内容进行提纲式讲解,对于派生性、细节性、应用性内容多采取学生自学、师生共同讨论研究的方式学习。达到学生综合运用知识分析和解决复杂问题的能力。 (2)案例研究法:主要针对现实发生的食品安全问题进行分析,提高学生应用知识的能力 8. 考核及成绩评定 考核方式:考试 成绩评定: (1)平时成绩和实验实习占40 % ,形式:作业、实验、调查报告、平时测验等。 (2)期末考试成绩占60 %,形式:采用闭卷、笔试的方式,以百分制评分,60 分为及格,满分为100 分,题型比例中单选题12%、填空题18%、名词解释题10%、判断说明题30%、简答题30%。

病理学教学大纲

病理学教学大纲 (供五年制临床医学、儿科医学专业使用) 冃u m 病理学是研究疾病的病因、发病机制、病理改变和转化规律的一门医学基础学科。通过认识和掌握疾病发生发展的过程,机体在疾病过程中的功能、代谢和形态结构的改变以及这些变化与临床表现的联系,从而揭示疾病的本质,为临床正确诊断、治疗和预防疾病提供实践依据。因此,病理学被称为基础与临床之间的桥梁课程。 在临床医学实践中,病理学诊断又是诊断疾病的最重要的方法之一,因此病理学也属于临床医学的一部分。许多疾病往往须借助病理学的研究、检查才能得出结论,如脱落细胞学检查、活体组织检查,尸体解剖检查以明确诊断和死亡原因,提高临床医疗水平。 本大纲内容力求体现三基(基础理论、基本知识、基本技能)原则,目的是向学生传授病理学的基本理论和基本病变,为学生的后期临床学习打下基础。同时要

体现当今病理学的最新进展,适当地介绍一些新的尤其是分子病理学方面的理论, 强调临床和病理的结合。加强了病理学总论的讲授和减少了各论中学生在后期临床 课程学习中将重点介绍的疾病。 目录 绪论 ........................................... ...... (-1-)- 第一章 血液循环障碍 ................................... (T) 第二章细胞和组织损伤与修复 (1) 第三章炎症 ........................................ ::……(-2) 第四章肿瘤总论、淋巴造血系统肿瘤??.: .................. (? 2)…… 第五章 心血管系统疾病.. ................. : ............ (3) .... 第六章 呼吸系统疾病 (3) 第七章 消化系统疾病 (4) 第八章 泌尿系统疾病 ( 5) 第九章 女性生殖系统疾病 ( 5) 第十章 神经系统疾病 ( 6) 第十二章 传染病和寄生虫病 第十一章 内分泌系统疾病 6)

《食品分析》课程教学大纲

《食品分析》课程教学大纲 (Food Analysis) 适用专业:食品科学与工程 课程学时:32 课程学分:2 课程代码: 先修课程:无机化学,有机化学,分析化学,食品化学,仪器分析 一、课程的性质与任务 食品分析是食品科学与工程等专业的一门专业限定选修课程,是根据食品的特点,利用分析仪器和分析方法,对食品的品质和卫生进行分析检验的一门专业性很强的课程。 食品分析是研究和评定食品品质及其变化和食品安全的一门科学,任务是依据物理、化学、生物化学的一些基本理论和运用各种科学技术,按照制订的技术标准,对食品工业生产中的物料(原料、辅助材料、半成品以及成品、副产品等)主要成分及其含量和有关工艺参数及污染与残留物及掺假等指标进行检测。 研究方法主要是理论解析和在理论指导下的实验研究。培养学生运用辩证唯物主义观点和科学方法考察、分析和处理工程实际问题;培养学生的工程观点以及实验技能和设计能力。 二、课程的内容与基本要求 本课程以食品中一般成分分析为主,兼顾食品添加剂和有害物质分析。 本课程教学内容如下: 第一章绪论 教学目标与要求: 1.了解食品分析检验的历史与发展方向。 2.理解食品分析检验在食品工业与人们生活中的重要地位。 3.掌握食品分析检验的内容。 4.熟练掌握怎样选择一种食品分析检验的方法。 主要内容: 第一节食品分析检验的性质、性质 第二节食品分析检验的内容 第三节食品分析检验的方法及其发展方向

第二章食品分析检验的基本知识 教学目标与要求: 1.了解食品分析检验的国内外标准与法规及其发展。 2.理解食品分析检验方法选择的重要性。 3.掌握样品的采集、制备和预处理方法,会处理实验数据。 4.熟练掌握样品的概念,样品预处理的原理。 主要内容: 1 样品的采集、制备和预处理 2 分析方法的选择 3 国内外食品分析标准简介 4 实验结果及数据分析 第三章水分的测定 教学目标与要求: 1.了解水分测定的新方法及其发展。 2.理解食品中水分测定的重要性。 3.掌握重量法的原理及操作。 4.熟练掌握干燥法测定水分的原理及适用范围。 主要内容: 1 概述 2 水分的测定方法 第四章无机元素的测定 教学目标与要求: 1.了解无机元素测定的新方法及其发展。 2.理解食品中无机元素测定的重要性。 3.掌握灰化方法,重量法及原子吸收分光光度法的原理及操作。 4.熟练掌握几种重要矿物元素、限量元素的测定原理及操作技术。主要内容:

功能性食品教学大纲教学教材

功能性食品教学大纲

《功能性食品》课程教学大纲 课程名称(英文):Functional Food 课程代码: 课程类别:(专业课) 学时:48 学分:3 考核方式:考试 适用对象:食品营养与检测专科专业 一、课程简介 本课程是食品专业方向学生的一门专业课。功能性食品被誉为“21 世纪的食品”,它是当今食品科学与工程研究领域的前沿学科,涉及到化学、生化、医学、药学、食品工程等众多学科。 通过本课程的学习,使学生掌握和了解功能性食品的概念和发展,将前面所学的基础课程和专业课程知识综合运用,利用我国食品资源、结合我国国情来研究和开发出保障人类健康的功能性食品,成为功能性食品研究、开发、管理、生产等方面的专业人才。 二、教学目的及要求 1、系统地学习和理解与功能性食品科学相关的基础知识; 2、了解或掌握各类功能性因子或成分的生理功能; 3、了解各类功能性食品资源的特点; 4、了解或掌握各类功能性食品的作用机制; 5、理解和掌握功能性食品的设计原则; 6、了解我国各类功能性食品的评价方法; 7、为学生从事有关功能性食品的生产、科学研究和产品创新打下基础。 三、与其它课程的关系 功能性食品学,是食品科学与预防医学相关内容相互融合而成的一门综合科学,涉及功能性食品生物化学、营养学、生物学、工程学和管理学等内容,是食品科学与工程及相关专业的专业选修课程。 四、教学内容 第一章绪论 (一)目的与要求 了解功能性食品的研究、应用及市场状况。 (二)教学内容: 1.掌握功能性食品的概念或定义; 2.了解功能性食品的演替过程; 3.了解功能性食品基本特征及分类; 4.了解我国功能性食品的发展现状及发展趋势。

食品安全课程大纲-

《食品安全》课程教学大纲 课程名称:食品安全 英文名称:Food Safety 学分:3 总学时:48 理论学时:48 实验(上机)学时:0 适用专业:食品科学与工程 一、课程的性质、目的 “民以食为天,食以安为先”,食品安全是人类生存的最基本条件。食品安全问题是一个世界瞩目的全球性问题,一个涉及政治稳定、经济繁荣、人类健康与种族繁衍等方面的重要问题。本课程是针对食品科学与工程专业的学生开设的专业核心课程,主要以食品安全科学理论,管理法规和控制措施为指导思想,以食品加工过程和供应链为主线,针对从农田到餐桌的全过程,内容包括食品原料的安全,食品生产及加工过程的安全,食品包装的安全性,食品流通领域的安全性,食品安全性评价、食品安全与卫生的法律法规及食品安全的监管机构和制度等。 二、教学基本要求 本课程适于食品科学与工程的学生,学习本课程必须先修的课程有食品工艺学、食品微生物学、食品化学等先修课程。课程引进国外先进的教学理念,创新编写模式,将案例与教学内容相结合,通过本课程的学习,使学生重点掌握食品加工危害因素的来源及污染过程,学会贯彻和运用食品安全监管法规和卫生控制基本原则,掌握食品安全基本理论、基本技能和学科发展方向,为今后的学习和科研打下理论基础。 三、课程教学基本内容 第1章绪论(2学时) 本章重点讲解食品安全性的定义及内涵,我国食品安全与卫生的影响因素,以及我国目前食品安全监管现状;分析国际食品安全形势和突出问题,主要包括: 1.1 食品安全性的定义及内涵 1.2食品安全与卫生的影响因素 1.3我国食品质量安全和食品监管现状 本章要求:重点掌握食品安全性的定义和内涵,国内外食品安全形势及其突出迫切问题。

(完整版)食品加工技术教学大纲

《食品加工技术》教学大纲 课程名称:食品加工技术 学时:共72学时,理论课程46学时,实验课26个学时 适用专业:食品营养与检测 教材和参考书:《食品加工技术》、《食品工艺学》 一、课程学时分配 理论课课时分配

实验课课时分配 (一)课程性质 本课程是一门重要的专业基础课,主要介绍了各类食品的加工技术和加工原理等方面的知识。本课程是一门理论实训一体化的专业课,通过对本课程的理论学习和实训技能练习,使学生在获得广泛理论知识的基础上,掌握常见食品加工技术的基本专业技能,培养应用型的的食品专业技术人才。本课程共计72学时,其中理论讲授46学时,实验26时。 (二)课程任务 本课程的目的和任务是: 使学生掌握食品加工基本技术和加工原理,在参教学过程中,能够理论联系实际,指导生产,解决生产中的实际问题。 三、课程内容和教学要求 专业培养目标:培养能从事食品生产技术管理、产品开发、资源利用、工程设计等工作的高级技术应用性专门人才。 专业核心能力:食品生产与开发的能力。 专业核心课程与主要实践环节:食品生物化学、食品微生物、食品分析、果蔬贮藏与加工工艺、畜产品加工工艺、发酵食品工艺、焙烤制品工艺、饮料工艺、实习训练,等 就业面向:食品加工领域的生产与管理工作。

四、主要教学章节 绪论 一、食品加工概述 二、食品加工技术发展现状及趋势 项目一果蔬食品加工技术任务一罐制品加工技术 一、罐制品加工基本原理 二、罐藏容器 三、果蔬罐头加工技术 四、常见的质量问题与控制 专项实训一糖水桃罐头的制作 任务二干制品加工技术 一、干制品加工基本原理 二、干制方法与设备 三、干制技术 四、干制品的包装与贮藏 专项实训二干制胡萝卜粒的制作 任务三糖制品加工技术 一、糖制品加工基本原理 二、糖制品分类

食品营养学课程含试验内容教学大纲

《食品营养学》课程(含实验内容)教学大纲 四、各章节内容及学时分配 第一章绪论(1学时) (1)食品营养学的研究内容(2)食品营养与食品加工(3)国内外的营养状况 (4)营养与膳食问题(5)我国食品营养工作的发展 第二章食物的消化与吸收(1学时) (1)碳水化合物的消化与吸收(2)脂类的消化与吸收(3)蛋白质的消化与吸收 (4)维生素的消化与吸收(5)矿物质的消化与吸收(6)水的吸收(7)消化系统概况(8)营养素的体内运输(9)消化产物的排泄 第三章能量(2学时) (1)能量与能量单位(2)能值及其测定(3)影响人体能量需要的因素(4)能量在食品加工中的变化(5)能量的供给与食物来源(6)基础代谢(7)人体能量消耗的测定方法(8)能量代谢失衡 第四章碳水化合物(2学时) (1)碳水化合物的功能(2)食品中重要的碳水化合物(3)食品加工对碳水化合物的影响(4)碳水化合物的食物来源(5)碳水化合物在体内的动态变化(6)功能性低聚糖第五章脂类(2学时) (1)脂类的功能(2)脂类的组成及其特征(3)脂肪在精练加工过程中的变化(4)脂类在食品加工、保藏中的营养问题(5)脂肪的营养评价(6)脂类的供给量和食物来源(7)脂肪在体内的动态变化(8)具有特殊功效的脂类(9)必需脂肪酸、磷脂(11)胆固醇的健康作用及其过量危害 第六章蛋白质和氨基酸(2学时) (1)蛋白质的组成和分类(2)蛋白质的功能(3)氨基酸与必须氨基酸(4)食物蛋白质的营养评价(5)蛋白质的互补作用(6)蛋白质和氨基酸在食品加工时的变化(7)蛋白质的摄取与食物来源(8)蛋白质在体内的动态变化(9)氮平衡(10)具有特殊功效的肽与氨基酸 第七章维生素(2学时) (1)维生素概述(2)水溶性维生素(3)脂溶性维生素(4)维生素在加工时损失的一般情况(5)维生素与健康 第八章矿物质(2学时) (1)矿物质概述(2)矿物质功能(3)食品的成酸与成碱作用(4)食品中的矿物质(5)食品加工对矿物质含量的影响(6)重要的矿物质元素(7)矿物质与健康 第九章水和膳食纤维(2学时) (1)水的功能(2)水的需要量及其来源(3)膳食纤维的主要成分(4)膳食纤维的作用(5)膳食纤维在食品加工中的变化(6)膳食纤维的摄取与食物来源 第十章营养与膳食平衡(2学时)

《食品安全学》教学大纲

《食品安全学》教学大纲 适用专业:食品科学、生物教育、化学教育、园艺技术 总学时数:54 学分:3 理论学时:54 实践学时:0 执笔者:生命科学系寇灿 任课教师:寇灿、兰玉倩、吕俊梅 编制时间:2012年5月 一、课程的地位、性质和任务 课程性质:《食品安全学》课程是食品科学专业必修课(生命科学系食品科学课群限选课)。 课程地位:《食品安全学》课程是食品生物技术专业、生物教育专业、园艺专业、化学教育专业的理论基础课。 课程任务:通过本门课程的学习,学生应比较牢固地掌握食品学基本概念及方法,同时还应得到鉴定方法能力的培养。这种训练和培养应贯穿在课堂教学的整个过程中,使学生体会和掌握怎样鉴别食品安全。 二、总体教学目标 本课程为食品质量与安全专业的专业教育课程。教育目的是使学生掌握食品安全的理论知识,以及食品安全的实际操作能力。通过本课程的学习,学生毕业后能够具备从事食品安全的理论及动手能力。 三、本课程与其他专业课程的关系 学习本课程前,学生应具备食品学知识基础和能力。《食品安全学》作为食品生物技术学生的后续课程,为以后他们从事食品检验和制作做好理论准备,从加强基础、培养能力、提高素质的教学目标出发,以食品科学的历史、现状、发展中的基本技能和基本理论为基础。 四、教材和参考资料 教材:钟耀广主编.食品安全学.化学工业出版社,2005 主要参考资料:

1.孟凡桥主编.食品安全性.中国农业大学出版社,2004 2.杨洁彬等主编.食品安全性.中国轻工业出版社,1998 3.许牡丹、毛跟年编著.食品安全性与分析检验.化学工业出版社,2003 五、各课程教学时间分配

病理学教学大纲@南方医科大学

第一章细胞和组织的适应与损伤 第一节细胞和组织的适应 一、萎缩 萎缩的概念:生理性与病理性萎缩。 病理性萎缩的原因及分类(营养不良性、压迫性、失用性、去神经性、内分泌性萎缩)、形态变化与影响。 二、肥大、增生及化生的概念。 第二节细胞和组织的损伤 一、可逆性损伤(变性) 可逆性损伤(变性)的概念。 细胞水肿(水变性):概念、病变特点、原因及发生机制、结局。 脂肪变:概念、病理变化、病因的发生机制及结局。 玻璃样变:概念、分类(细胞内玻璃样变、纤维结缔组织玻璃样变、细动脉壁玻璃样变)、病变特点、产生机制与结局。 二、不可逆性损伤- 坏死 坏死的概念、病因、病理变化(镜下改变及早期坏死组织肉眼观察特征)、类型(凝固性坏死、液化性坏死、纤维素样坏死、坏疽)。 坏疽的概念、病因、类型(干性、湿性及气性坏疽)、病变特点。 坏死的结局:细胞溶解引起局部急性炎症反应、溶解吸收、分离排出、机化与包裹、钙化。 三、细胞调亡和细胞老化的概念。 第二章损伤的修复 修复的概念与意义 一、再生 再生的概念、分类(生理性与病理性、完全与不完全性)。 各种组织的再生过程:上皮组织、纤维组织、软骨组织和骨组织、血管、肌组织、神经组织的再生。 二、纤维性修复 肉芽组织概念、作用及结局、疤痕组织的形成过程及不利后果。 三、创伤愈合 创伤愈合的概念: 创伤愈合的类型:一期愈合和二期愈合的特点。 四、骨折愈合 骨折愈合的四个阶级:血肿形成、纤维性骨痂形成、骨性骨痂形成、骨痂改建的特点。 影响创伤愈合的因素:全身性和局部性因素。 第三章局部血液循环障碍 血液循环障碍的概念、类型(全身性与局部性) 第一节充血和淤血 充血的概念、类型(动脉性充血、静脉性充血-淤血)。 局部性与全身性淤血的原因。