《语言教学的流派第二版》自己整理的笔记

第一章A brief history of language teaching

第二章The nature of approaches and methods

前两章很简单,详见前面中文导读

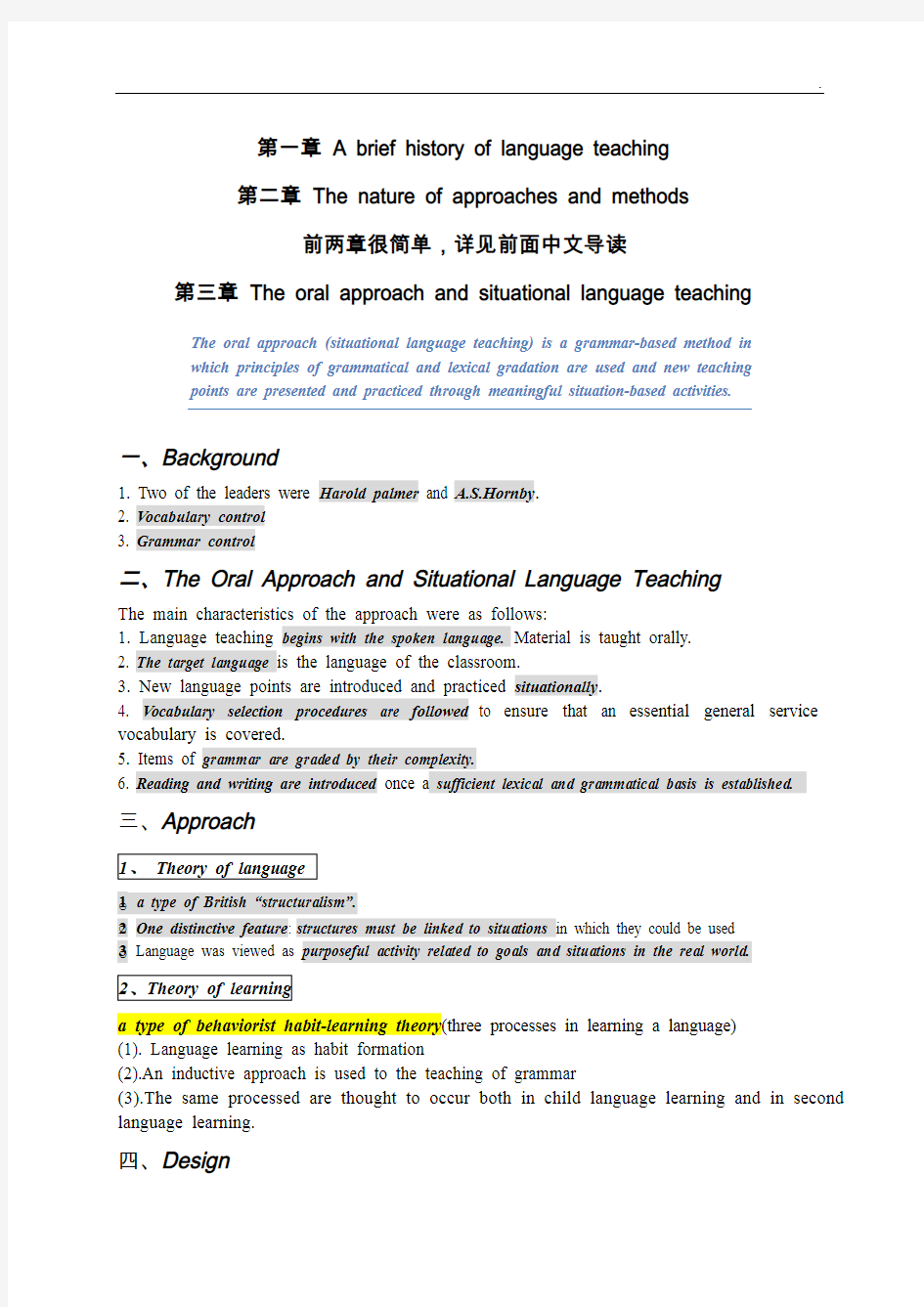

第三章The oral approach and situational language teaching

The oral approach (situational language teaching) is a grammar-based method in

which principles of grammatical and lexical gradation are used and new teaching

points are presented and practiced through meaningful situation-based activities.

一、Background

1. Two of the leaders were Harold palmer and A.S.Hornby.

2. V ocabulary control

3. Grammar control

二、The Oral Approach and Situational Language Teaching

The main characteristics of the approach were as follows:

1. Language teaching begins with the spoken language.Material is taught orally.

2. The target language is the language of the classroom.

3. New language points are introduced and practiced situationally.

4. V ocabulary selection procedures are followed to ensure that an essential general service vocabulary is covered.

5. Items of grammar are graded by their complexity.

6. Reading and writing are introduced once a sufficient lexical and grammatical basis is established.

三、Approach

○1 a type of British “structuralism”.

○2One distinctive feature: structures must be linked to situations in which they could be used

○3Language was viewed as purposeful activity related to goals and situations in the real world.

a type of behaviorist habit-learning theory(three processes in learning a language)

(1). Language learning as habit formation

(2).An inductive approach is used to the teaching of grammar

(3).The same processed are thought to occur both in child language learning and in second language learning.

四、Design

(1). Practical command of the four basic skills of language

(2). Accuracy in both pronunciation and grammar is regarded as crucial.

(3). Automatic control of basic structures and sentence patterns is fundamental.

(4). Writing derives from speech.

(1) A structural syllabus—a list of the basic structures and sentence patterns

(2) Situation: the manner of presenting and practicing sentence patterns

(1)SLT employs a situational approach to presenting new sentence patterns and a drill-based manner to practicing the new sentence patterns

(2)Situation: the use of concrete objects, pictures and realia, which together with actions and gestures

(3) Practice techniques: guided repetition, substitution activities, pair practice

(1) Listen, repeat and responds to questions and commands

(2) Have no control over the content of learning

Threefold: a model、a skillful manipulator、on the lookout for errors

The teacher is essential to the success of the method.

(1)Textbook: contains organized lessons

(2)Visual aids: consists of wall charts, flashcards, pictures, stick figures

The teacher is expected to be the master of his textbook.

五、Procedure

Aim: to move from controlled to freer practice of structures and from oral use of sentence

Revision ( to prepare for new work if necessary)

Presentation of new structure or vocabulary

Oral practice (drilling)

Choral imitation

Individual imitation

Isolation

Building up to a new model

Elicitation

Substitution drilling

Question-answer drilling

Correction

第四章The Audiolingual Method

It is a method of foreign or second language teaching which (a) emphasizes the

teaching of speaking and listening before reading and writing (b) uses dialogues

and drills. (c) discourages use of the mother tongue in the classroom (d) often

makes use of contrastive analysis. The audiolingual method was prominent in

the 1950s and 1960s, especially in the United States, and has been widely used in

many other parts of the world.

一、Background

The combination of structural linguistic theory, contrastive analysis, aural-oral procedures, and behaviorist psychology led to the Audiolingual Method.

情境法与听说法的异同

There are many similarities between situational language teaching and audiolingualism.

1. The order in which language skills are introduced

2. Focus on accuracy through drill and practice in the basic structures

3. Sectence patterns of the target language

However, situational language teaching was a development of the earlier Direct Method and does not have the strong ties to linguistic and behavioral psychology that characterize audiolingualism. The similarities of the two methods reflect similar views about the nature of language and of language learning, through these views were in fact development from quite different traditions.

二、Approach

Structural linguistics (1950s): a reaction to traditional grammar

The primary medium of language is oral: speech is language.

Behavioralpsychology: stimulus-response chains

Learning principles:

1. Foreign language learning is basically a process of mechanical habit formation.

2. Language skills are learned more effectively if the items to be learned in the target language are presented in sporken form before they are seen in written form.

3. Analogy provides a better foundation for language learning than analysis. Hence the approach to the teaching of grammar is essentially inductive rather than deductive.

4.The meaning of word can be learned in a linguistic and cultural context and not in isolation.

三、Design

Short-range objectives:Listening comprehension、accurate pronunciation, reading comprehension and production of correct sentences in writing.

Long-range objectives:To develop in the students the same types of abilities that native speakers have

A linguistic syllabus:phonology, morphology, and syntax of the language

A lexical syllabus of basic vocabulary

Languageskills: listening, speaking, reading, writing

Dialogues

Drills --Various kinds of drills : repetition, inflection, replacement…

Organisms that can be directed by skilled training techniques to produce correct responses

a reactive role, have little control

Central and active

Models the target language

Controls the direction and pace of learning

Monitors and corrects the learners’ performance

Textbook

Tape recorders and audiovisual equipment

四、Procedure

1、The process of teaching involves extensive oral instruction

2、The procedures the teacher should adopt ( Brook)

3、In a typical audiolingual lesson the following procedures will be observed:

a. Recognition;

b. Imitation and repetition

c. Patterns drill:

d. Follow-up activities

五、The decline of Audiolingualism

1、Criticism on two fronts: the theoretical foundations(both in language and language learning)and the practical results fell short of expectation.

2、the theoretical attack: Noam Chomsky’s theory of transformational grammar

第五章Total Physical Response

Total Physical Response is a language learning method based on the coordination

of speech and action. This method of learning was developed by James Asher, a

professor of psychology at San Jose State University, California.

一、Background

1、the “trace theory” of memory in psychology

2、developmental psychology:child first language acquisition

3、humanistic psychology: the role of affective factors

4、Comprehension Approach

5、a tradition: the use of physical actions to teach a foreign language at an introductory level

二、Approach

structuralist or grammar-based views of language

detailed cognitive map (abstractions and nonabstractions)

the central role of comprehension in language learning

Reminiscent of the views of behavioral psychology: a stimulus-response view

Learning hypotheses ( to facilitate or inhibit foreign language learning ) According to Asher, the language learning theories are similar to those of other behavioral psychologists. The principals that help elaborate his idea are:

1. Second language learning is parallel to first language learning and should reflect the

same naturalistic processes.

2. Listening should develop before speaking.

3. Once listening comprehension has been developed, speech develops naturally and

effortlessly out of it.

4. Adults should use right-brain motor activities, while the left hemisphere watches

and learns.

三、Design

The general objectives: to teach oral proficiency at a beginning level

Asentence-based syllabus

A fixed number of items be introduced at a time

Attention to both the global meaning of language and the finer details of its

Imperative drills are the major classroom activity.

Role plays:center on everyday situation

Slide presentations

A primary role : listener and performer

Have little influence over the content

Active and direct role

Well prepared and well organized

Teachers follow the example of parents giving feedback

No basic text, materials and realia play an increasing role in later learning stages.

Student kits that focus on specific situations (supporting materials)

四、Procedure

Asher’s account of a course:

Review

New commands

Role reversal

Reading and writing

Conclusion:

Total Physical Response has enjoyed some popularity because of its support by thosewho emphasize the role of comprehension in second language acquisition.

第六章The Silent Way

It is a method of foreign-language teaching developed by Gattegno which makes

use of gesture, mime, visual aids, wall charts, and in particular Cuisiniere rods

(wooden sticks of different lengths and colors) that the teacher uses to help the

students to talk. The method takes its name from the relative silence of the teacher

using these techniques.

一、Background

The premise of the Silent Way

The learning hypotheses

Learning is facilitated if the learner discovers or creates. (discovery learning)

Learning is facilitated by accompanying physical objects.

Learning is facilitated by problem solving.

二、Approach

By the "spirit" of the language Gattegno is referring to the way each language is

Composed of phonological and suprasegmental

A structural approach

Artificial approach

The self of the learner

Learning to learn

三、Design

An immediate objectives: to provide the learner with a basic practical knowledge of the grammar of the language

a basically structural syllabus

Learners exert a strong influence over each other’s learning.

To teach, to test, to get out of the way

Create an environment

The colored cuisenaire rods

The vocabulary or word charts

Other materials

四、Procedure

A standard format

Practice of the sounds (using the pronunciation charts)

Practice of sentence patterns, structure, and vocabulary (using the rods and charts)

A sample lesson

Fidel chart

Conclusion:

The actual practices of the Silent Way are much less revolutionary than might be expected. The innovations derive from the manner in which classroom activities are organized, the indirect role the teacher is required to assume in directing and monitoring learner performance, the responsibility placed upon learners, and the materials used.

第七章Community Language Learning社团语言学习法

教育学笔记(表格式整理版)精华(新)

教育学 一、教育与教育学 二、教育与社会的发展 三、教育与人的发展 四、中学教育(教育目的与教育制度) 五、学生与教师(师生关系) 六、中学课程 七、中学教学 八、中学德育 九、班主任与班级管理 一、教育与教育学 (一)教育的发展 1教育活动中的三结合——社会教育、学校教育、家庭教育 教育的本质属性是——一种有目的的培养人的社会活动 2教育三大要素——教育者、受教育者、教育影响 3教育起源论:生物起源说(各类动物的生存本能)利托尔诺、沛西·能 心理起源说(源于儿童对成人的无意识模仿)孟禄 劳动起源说(源于劳动过程中社会生产需要与人的发展需要的辩证统一) 米丁斯基、凯洛夫 4

(二)教育学的发展 1教育学时一门以教育现象与教育问题为研究对象,探索教育规律的学科

二、教育与社会的发展 (一)教育与生产力 1生产力水平决定教育的规模与速度 2教育对生产力有促进作用 (1)教育再生产劳动力(把可能的劳动力转化为现实的劳动力,形成新的劳动力,提高劳 动效率) (2)教育再生产科学知识(使原本由少数人掌握的科学知识为更多人掌握) (二)教育与科学技术 1学校教育是科学知识再生产的最主要途径。 (三)教育与文化 1教育与文化之间的关系——相互依存,相互制约 文化对教育——影响教育目的、内容、教学方法的确立 教育对文化——具有筛选、整理、传递、保存传播、交流更新、创造文化的作用 2教育与文化关系的特殊性 文化本身是一种教育力量 教育本身是一种特殊文化——具有双重文化属性:传递和深化文化的手段、构成文化本体3学校文化是学校全体成员或部分成员习得且共同具有的思想观念和行为方式。

自考06091薪酬管理笔记自理

第一章薪酬与薪酬管理概述 第一节薪酬概述(重要) 1.薪酬(compensation)的内涵:员工为所在单位提供劳动或劳务而获得的各种形式的回报或酬劳,体现的是一种公平的交易或交换的关系,也反映了一定的劳动力价格水平。P1 2.报酬(reward)的概念:一位员工为某个组织工作而获得的各种他认为有价值的东西统称为报酬。报酬并非仅仅是一种金钱或者能够折算成金钱的实物概念,它还包括一些心理上的收益。P2 3.工资(wage)的概念:劳动者付出劳动以后,以货币形式得到的劳动报酬。P2 4.薪金(salary):又称薪俸、薪给、薪水。一般而言,劳心者的收入为薪金,劳力者的收入称为工资。P3 5.薪酬的形式:P3 1)经济性报酬和非经济性报酬 2)物质薪酬和非物质薪酬 3)外在薪酬和内在薪酬 4)全面报酬 6.薪酬对员工的功能:P4 1)经济保障功能 2)激励功能 3)社会信号功能 7.薪酬对企业的功能:P6 1)改善经营绩效 2)控制经营成本 3)塑造企业文化 4)支持企业变革 8.基本薪酬的概念:指一个组织根据员工所承担或完成的工作本身或者员工所具备的完成工作的技能或能力而向员工支付的相对稳定的经济性报酬。P7 9.可变薪酬的概念:薪酬体系中与绩效直接挂钩的经济性报酬,有时也被称为浮动薪酬或奖金。P9 10.影响薪酬的企业因素:P12 1)企业负担能力 2)企业的经营状况 3)企业的发展阶段 4)企业的薪酬政策 5)企业文化 11.影响薪酬的社会因素:P12-13 1)国家的政策和法律 2)全社会的劳动生产率水平 3)物价水平和居民生活费用 4)劳动力市场的供求状况 5)同一行业的平均收入水平和工会的力量 12.影响薪酬的个人因素:P14 1)不管按时计酬、按件计酬,还是按绩效计酬,通常工作量较大时,薪资水平也较高。 2)从个人的工作表现来说,员工的薪酬很大程度上是由个人工作表现决定的。 3)个人的资历和年龄在薪酬中起着很大的作用。 4)从个人的工作技能来看,如今科技进步,咨讯发达,企业之争便是人才之争,掌握关键技能的人,已成为企业竞争的利器。 5)岗位和职务的差别也在很大程度上影响者薪酬。 第二节薪酬管理概述(重要) 1.薪酬管理的概念:指企业针对所有员工提供的服务来确定他们应当得到的报酬总额、报酬结构以及报酬形式做出决策并不断进行调整的管理过程。P15

2017山香教育理论基础整理笔记(教育学、心理学、教育心理学)

第一章教育与教育学 1、《学记》——“教也者,长善而救其失者也” 2、战国时荀子——“以善人者谓之教” 3、许慎在《说文解字》中认为“教,上所施,下所效也。”“育,养子使作善也。” 4、最早将“教育”一词连用的则是战国时期的孟子:“得天下英才而教育之,三乐也。” 5、分析教育哲学的代表人物谢弗勒在《教育的语言》中把教育定义区分为三种: 规定性定义:作者自己认为的定义,即不管他人使用的“教育”的定义是什么,我认为“教育”就是这个意思。运用规定性定义虽然有一定的自由度,但是,要求作业在后面的论述和讨论中,前后一贯地遵守自己的规定。 描述性定义:回答“教育实际上是什么”的定义。尽量不夹杂自己的主观看法,适当地对术语或者使用该术语的方法进行界定。 纲领性定义:回答“教育应该是什么”的定义。即通过明确或隐含的方式告诉人们教育应该是什么或者教育应该怎么样。 6、教育是一种活动。“教育”是以一种“事”的状态存在,而不是以一种“物”的状态出现。因而。我们就把“活动”作为界定教育的起点。 7、教育活动是人类社会独有的活动。 8、“生物起源论”代表人物: 利托尔诺在《各人种的教育演变》中指出教育是超出人类社会以外的,在动物界中就存在的。 沛西·能在《教育原理》中也认为教育是一个生物学过程,扎根于本能的不可避免的行为。 9、“终身教育”概念的提出,指明人在生理成熟后仍继续接受教育。 10、社会性是人的教育活动与动物所谓“教育”活动的本质区别。 11、教育的本质:教育活动是培养人的社会实践活动。 12、教育是人类通过有意识地影响人的身心发展从而影响自身发展的社会实践活动。 13、学校教育是一种专门的培养人的社会实践活动。 14、学校教育自出现以来就一直处于教育活动的核心。 15、学校教育是由专业人员承担的,在专门机构——学校中进行的目的明确、组织严密、系统完善、计划性强的以影响学生身心发展为直接目标的社会实践活动。 16、学校教育的特征:①可控性②专门性③稳定性 17、教育概念的扩展——大教育观的形成 18、1965年,法国教育家保罗·朗格朗在《终身教育引论》中指出,教科文组织应赞同“终身教育”的原则。 19、1972年,埃德加·富尔在《学会生存》中对“终身教育”加以确定,并提出未来社会是“学习化社会”。 20、“终身教育”概念以“生活、终身、教育”三个基本术语为基础。 从时间上看,终身教育要求保证每个人“从摇篮到坟墓”的一生连续性的教育过程; 从空间上看,终身教育要求利用学校、家庭、社会机构等一切可用于教育和学习的场所; 从方式上看,终身教育要求灵活运用集体教育、个别教育、面授或远距离教育; 从教育性质上看,终身教育即要求有正规的教育与训练,也要求有非正规的学习和提高,既要求人人当先生,也要求人人当学生。 21、教育的形态,是指教育的存在特征或组织形式。 22、在教育发展史上,教育的形态经历了从非形式化到形式化,再到制度化教育的演变。

《薪酬管理》读书笔记优秀范文模板三篇

《薪酬管理》读书笔记优秀范文模板三篇 《薪酬管理》读书笔记篇一 第一章薪酬模型 第二章战略性薪酬 构建整体薪酬战略的步骤:(需要补充) 第一步:评价整体薪酬战略的含义 第二步:制定薪酬决策以适应组织战略和环境背景 第三步:制定薪酬体系来实现薪酬策略 第四步:重新评价和调整 员工需求——灵活的薪酬体系: 制定薪酬制度时,人们往往会忽略人与人之间的差别,也许是该考虑让员工自选薪酬的时候了。灵活的福利计划就是“员工选择”的实例,越来越多的公司正在采纳这个计划。 读后感:或许可以考虑开办提供灵活福利计划的公司(简称福利公司),福利公司接受企业的委托,为其员工提供适合其需要的福利计划和福利产品。企业根据其预算支出,为每个员工确定其福利额度,而员工凭借企业给予的额度,向福利公司选择其个人需要的福利产品。总体上来说,福利公司事实上就是一个各企业福利部门的组合。其依靠规模化的优势,为企业提供低成本、多选择和省时省心的福利产品。 薪酬体系——与企业的人力资源体系匹配: 薪酬体系只是组成企业人力资源战略和薪酬战略的若干人力资源体系之一。薪酬体系在某种程度上受到是否与企业的其他人力资源体系是否匹配的影响。比如由一个部门的少数几个人操纵的高度集权的和保密的薪酬体系,在一个高度分权和自由的组织中就很难有效运作。 薪酬战略的竞争优势来源——价值增加和差异化: 薪酬决策通过吸纳和留住关键人才、控制成本、激励员工不断学习和提高绩效来实现为企业增加价值。差异化主要体现在无法轻易效仿,以及与薪酬体系与企业战略、其他人力资源体系的匹配。 最重要的是什么? 研究表明,最重要的是如何支付薪酬,而不是支付多少薪酬。 另一研究发现,薪酬战略对公司绩效的影响与人力资源体系其他各个方面(如员工积极参与管理、团队精神、培训项目等)对公司绩效的综合影响相当。 《薪酬管理》读书笔记篇二 1、组合形式的机构工资制: 结构工资制包括下面5个组成部分 a基本生活工资(在我国称为基础工资)。这是为保证劳动力的简单在生产,其标准应根据各地区的生活成本调查而定。 b职务(岗位)工资。按照职务(岗位)的劳动复杂程度、繁重程度、精确程度、责任大小等因素决定的工资。 c技能工资。按照员工的综合能力而决定的工资,称为技能工资。这是为弥补职务工资的不足,鼓励员工钻研业务,提高技能,也是对员工人力资本中教育投资的补偿。 d工龄津贴。按照员工工龄决定的工资,它是对员工工作经验和劳动贡献的

教育学笔记整理版

教育学笔记 教育与教育学 教育的发展 一、教育的概念 教育一词最早出现在《孟子·尽心上》 广义的教育包括家庭教育、学校教育、社会教育。 狭义的教育指学校教育 二、教育的构成要素 教育者:教师是学校教育的主体,在教育过程中发挥主导作用。 受教育者:学生是教育实践活动的对象及学习的主体。 教育影响:教育影响是教育内容、教育方法和教育手段极其联系的总和。 在这三个基本要素中,受教育者和教育内容之间的矛盾是教育中的基本的决定性的矛盾。 三、教育的属性 本质属性:教育是一种有目的的培养人的社会活动。 社会属性:永恒性、历史性、相对独立性、继承性、阶级性。 四、教育功能的分类及教育的个体功能

教育起源的相关学说:

综观古代学校教育,其共同特征是: 1.教育与生产劳动想脱离; 2.教育具有阶级性和等级性 3.教育内容偏重于人文知识,教学方法倾向于自学、对辩和死记硬背。 接下来我们用两张思维导图来记忆近代社会的教育和现代社会的教育: 通过之前的笔记,我们了解了教育发展的历史形态,那世界教育改革的趋势又是什么呢?我们接着往下看:

教育学的研究对象及其发展状况。 首先我们来思考一下,教育的研究对象是什么呢? 那么我们先要了解一下教育学的定义: 教育学是研究教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门社会科学。 什么是教育现象呢? 教育现象是教育活动的外在的、表面的特征,包括教育社会现象和教育认识现象。 什么是教育规律呢? 教育规律是教育内部诸因素之间、教育与外部诸因素之间内在、本质、必然的联系。 其次我们来思考一下,教育学的研究任务是什么呢? 教育学的研究任务是阐明教育的基础知识和基本理论,揭示教育教学的基本规律,给教育理论和实践工作者以理论和方法的指导,全面提高教育教学质量,为培养合格的人才服务。这句话比较长,也比较拗口,聪明的你记住了吗? 接下来我们再来看一下教育学和几个概念的联系和区别: 教育学不等于教育方针政策,但二者之间是有联系的,教育方针政策的制定要考虑教育学所阐述的教育科学理论,教育学也要围绕教育方针政策提出的问题、课题,开展科学的研讨和探讨,提供可供参考的意见。 教育学源于教育实践经验,又高于教育实践经验。教育实践经验是学习、研究、发展教育学的基础之一。 教育学是庞大教育科学体系中的基础学科。 教育学的价值与意义: 1.有助于树立正确的教育思想,提高贯彻社会主义教育方针、政策的自觉性。 2.有利于巩固热爱教育事业的专业思想,全面提高教师的素质。 3.有助于认识和掌握教育规律,提高从事教育工作的水平和能力。 4.有助于推动教育改革和教育科学研究。

教育心理学笔记

教育心理学笔记 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

教育心理学(属于应用心理学范围)P5 教育心理学的发展历程 1.初创时期(20世纪20年代以前) 裴斯泰洛齐:“教育心理学化” 赫尔巴特:第一个提出把教育学理论的基础建立在心理学上 乌申斯基:《人是教育的对象》“俄罗斯教育心理学的奠基人” 卡普捷列夫:1877年《教育心理学》,最早以“教育心理学”命名的着作。 桑代克:《教育心理学》,体系由此确立,“教育心理学之父”,最早用动物做实验--饿猪试验 1908年第一本教育心理学着作是由房东岳译日本的《教育实用心理学》。 2.发展时期(20th20s-50s) 斯金纳:程序教学、教学机器 1924年,廖世承编写了我国第一本《教育心理学》教科书。 3.成熟时期:(20th60s-70s) 布鲁纳:课程改革运动 奥苏贝尔:以认知心理学观点阐述有意义学习 4.完善时期:(20th80s) 1980年,潘菽主编《教育心理学》出版。

P14 ( C )可以对无法从外部直接观察的现象进行研究。 A.观察法 B.实验法 C.调查法 D.行动研究法 P18 心理发展 0乳儿1婴儿3幼儿6~7童年11~12少年14~15青年25成年65 P20 认知发展与教育 1.皮亚杰的认知发展理论 基本内容:建构主义发展观 认知结构:图示、同化、顺应、平衡 认知发展理论:感知运动阶段(0-2岁):物体恒存 前运算阶段(2-7岁):自我中心性、“泛灵论”、没有守恒概念 具体运算阶段(7-11岁):守恒观、思维可逆、去集中化 形式运算阶段(11-15岁):命题运算阶段、抽象思维 2.维果斯基的认知发展理论(心理学界的莫扎特) 理论介绍:创立“文化-历史发展理论”(两种心理机能:低级、高级) 提出心理发展观:个性的形成是心理机能发展的重要标志 最近发展区:合作型学习

第五章薪酬管理重点笔记人力资源管理师二级考试

第五章薪酬管理(P270-350) 第一节薪酬调查 第一单元薪酬市场调查 一、薪酬调查的基本概念 企业采用科学的方法,通过各种途径,采集有关企业各类人员的薪酬福利待遇以及支付状况的信息,并进行必要处理分析的过程。是企业薪酬决策的重要依据之一。 二、薪酬调查的种类 1、从调查方式来看:正式调查、非正式调查 2、从主持调查的主体来看:政府调查、行业调查、专业调查、企业家联合会调查、咨询公司调查、公司自己调查 3、从调查的组织者来看:商业性调查、专业性调查、政府调查 4、从调查的具体内容和对象来看:薪酬市场调查、企业员工满意度调查 三、薪酬调查的作用 目的:保证企业薪酬的外部公平性;保证企业薪酬的内部公平性 作用:1)为企业调整员工的薪酬水平提供依据 2)为企业调整员工的薪酬制度奠定基础 企业外部的薪酬调查主要作用在于为企业总体薪酬水平的确定提供重要的参考依据 随着更多的企业逐渐从以岗位为基础的薪酬体系向以人员为基础的薪酬体系转移,企业就会更依赖与市场薪酬调查,以控制其薪酬水平,确保公司的薪酬制度对外具有更强的竞争性。 3)有助于掌握薪酬管理的新变化与新趋势 4)有利于控制劳动力成本,增强企业竞争 力 四、岗位评价、绩效考核与薪酬管理的关系 大多数企业在设计薪酬制度之前,为保证内部公 平,需要应用现代企业工作岗位研究的技术和方 法,科学地划分岗位等级,即对企业的各类岗位 进行系统调查和岗位分析,写出岗位工作说明书, 并依据一套评价标准,对岗位进行全面的评价, 将这些岗位评价数据进行分析、分组和分级。为 了岗位等级,才能确定与之对应的薪酬等级。可 见,岗位分析与评价是企业薪酬制度设计的基本依据和前提。为了保证外部公平性,进行调查以验证岗位评价结果的合理性。同时,为保证个人公平,还需建立科学的绩效考评体系,将员工的工资与企业经营目标达成、部门考核结果和个人考核结果直接挂钩。 能力要求 薪酬市场调查过程: 一、确定调查目的 为以下工作提供依据:整体薪酬水平的调整;薪酬 差距的调整;薪酬晋升政策的调整;具体岗位工资 水平的调整 二、确定调查范围

教育学笔记整理

教育学 教育学是研究人类教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门科学。 教育规律是教育现象与其他社会现象内部各个要素之间本质的、内在的、必然的联系或关系。教育学任务: 孔子的教育思想收录于《论语》、柏拉图的《理想国》。 世界上最早出现的专门论述教育、教育理论的专著是我国战国末期的《学记》古罗马教育家昆体良(35-96年)《论演说家的培养,西方第一部教育论著。 《师说》(韩愈)是中外教育史上出色的一篇教师专论。 1、教育学的萌芽阶段 仅依附于其他思想而存在,理论水平较低。 “不愤不启,不悱不发”的启发教学中国教育起源 孔子首次提出“有教无类”,认为世界上一切人都享有受教育的的权利。 关于教师如何教的问题: 1.[启发诱导]; 2.[因材施教]; 3. [诲人不倦]。 关于学生如何学的问题: 他认为学生应该有好的学习方法如“举一反三”、“温故而知新”;学习还要结合思考“学而不思则罔,思而不学则殆”,好学“三人行必有我师”、“虚心笃实,不耻下问”;学习态度要端正“学行结合,学行并重”。 苏格拉底的“产婆术”被认为是启发式教学法在西方的渊源。 【产婆术】又叫苏格拉底法,古希腊唯心主义哲学家苏格拉底的用语,指帮助他人获得知识的方法。这种方法是通过问答揭露对方的矛盾,使之逐步达到所谓普遍性的认识。它主要分为三步:第一步为讽刺,使人自知其无知;第二步为定义,即通过反复诘难与归纳,得出明确的定义与概念;第三步为助产术,即引导学生思考,自己得出结论,如同产婆一样能催生出新生命。 亚理士多德(公元前384——前322)是古希腊伟大的思想家、教育家。他创办了“吕克昂”哲学学校。 柏拉图(公元前427——前347)是古希腊著名的思想家和教育家。他办过“学园”,他的教育思想宏伟博大几乎涉及教育的所有领域。其中,对教育与政治的关系、国家建立统一的学制、教育与环境对人的巨大影响、学前教育、妇女教育、身心和谐教育、德育等都有独到见解。其教育思想主要在其哲学著作《理想国》一书中。 柏拉图在《理想国》中,总结了当时的雅典和斯巴达的教育经验,提出了一个比较系统的教育制度,规定了不同阶级的人的不同的教育内容。 夸美纽斯的《大教学论》是近代最早的一部教育著作。首次创立了系统的学校制度,建立了较完整的课程体系,按年龄实行班级授课制,高度地评价了教师的职业,强调了教师的作用,还提出自然性、直观性、确切性等教育教学原则等 2.独立形态教育学的形成阶段 ?教育学的学科地位得以确立。 ?教育学的学科水平有所提高。 最先提出教育学这个概念的,是“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”弗兰西斯·培根

冯忠良版本教育心理学笔记

教育心理学 裴斯塔洛奇-----提出“教育要心理化” 心理测验最初由英国高尔顿提出 卡普捷列夫1877年《教育心理学》是迄今为知的正式以教育心理学来命名的第一部教育心理著作 几种代表性的观点 (一)心理教育学观点认为它是把心理学知识应用于教育的一门学科 (二)以儿童发展研究为中心的观点(实验教学运动的代表人) (三)以学习为中心的观点(最初倡导者是桑代克、奥苏泊尔) 教育系统的基本结构 1教育作为一种经验传递系统,是通过教育与学生的交往活动实现的 2教育系统的构成的三个基本要素 经验的传授者及其传授活动;经验的接受者及其接受活动;经验本身以及媒体。3教育系统三要素,在统一的经验传递中有独特的作用,但又相互联系,相互制约,相辅相成,构成教育系统本身的独特结构:教受制于学,学受导与教;学与教受制于教材,教材必须依据学与教。 第一节主要内容 总论、学习理论、学习心理、知识信息、技能学习、广泛学习、教学设计及其成效的考核与评估。 第一节教育心理学的方法论及研究原则 一、辩证唯物主义与教育心理学 二、科学系统论与教育心理 学 系统论、信息论、控制论 一、教育心理学研究的基本 原则 1 客观性原则 2 系统性原 则3 实践性原则4 综合创 造性原则 第二节教育心理学的主要 研究方法 一、调查法观察法 教育心理问题的研究程序 一、确定研究课题二、 查阅文献三、提出假设四、 设计与实施研究方案 五、整理分析研究结果六、 撰写实验报告 第一节桑代克的联结- 试误说 第二节巴浦洛夫的经典 性条件作用说 第三节华生的刺激-反 应说 布鲁纳的认知—发现说 反对以强化为主的程序教 学 主张学习的目的在于发现 学习的方式,使学科的基本 结构转变为学生头脑中的 认知结构。 一、认知学习观 (一)学习的实质是主 动地形成认知结构(二)学 习包括获得、转化和评价三 个基本过程 二、结构教学观 (一)教学的目的在于理解 学科的基本结构(二)掌握 学科基本结构的教学原则 1 动机原则(好奇内驱力; 胜任内驱力;互惠内驱力) 2 结构原则(动作;图像; 符号)3 程序原则 4 强化 原则 三、发现学习观 奥苏泊尔的有意义接受说 二、学习阶段及教学设计 (一)动机阶段(二)领会 阶段(三)习得阶段(四) 保持阶段(五)回忆阶段 (六)概括阶段(七)作业 阶段(八)反馈阶段 第一节班杜拉的观察学 习理论 一、班杜拉的经典实 验 榜样学习实验‘ 二、观察学习的基本过程与 条件 (一)注意观察(调节着观 察者对示范活动的探索和 知觉) 影响因素: 1榜样行为的特性 (1)榜样的显著性,复杂 性、普遍性和实用价值影响 着观察学习的速度和水平; (2)人们对敌对的,攻击 性行为远较亲社会行为易 模仿,奖励比惩罚的行为易 模仿。 2榜样的特征 年龄、性别、兴趣爱好、社 会背景等方面与观察者越 相近越易引起注意; (1)受人尊重,地位较 高,有能力的…… 3 观察者的特点 人本主义学习理论 20世纪五六十年代 一、自然人性论二、 自我实现人格论及其患者 中心疗法三、知情统一的 教学目标观 四、有意义的自由学习观 五、学生中心发展观 三、当今建构主义理论的基

自考人力资源管理重点笔记

. 人力资源管理重点笔记 第一章:人力资源管理导论 一.人力资源概述 人力资源:指一定范围内的人口中所具有智力和体力劳动能力的总和,是包含在人体内的一种生产能力并以劳动者的数量和质量来表示的资源。 人力资源作为一种经济资源,它具有一些资本属性。 资本有三个普遍特征:1、它是投资的结果 2、在一定时间内,它能不断带来收益 3、在使用中会出现有形磨损和无形磨损 人口资源:指一定范围内的所有人员的总和,是以人口总数来表示的资源,它是人力资源的基础,人口资源强调的是数量观念。 人才资源:1.杰出性角度:指少数能够推动历史发展,社会进步 的杰出人士。 2.技能型角度:指所有具有一技之长的人 3.可操作性角度:指具有中专以上学历,具有初级以 上专业技术职称,以及虽无学历职称,但在管理和 技术岗位上工作的人。综上所述,人才资源是指一 定范围内人力资源中能力较强,素质较高的人的总 和,其强调的是质量观念。 三者数量关系:人口资源>人力资源>人才资源 人力资本:指体现在人身上的技能和知识的存量,是后天投资所形成的劳动者所拥有的知识、技能和健康等的总和。 人力资源和人力资本的关系简单的可以理解为:人力资本存在于人力资源之中,人力资源经过教育、培训等投资可以转化为人力资本。. . 人力资源更多强调的是:生理性、物理性和来源性 人力资本更多强调的是:人力的经济性、公用性和利益性 两者具体区别: 1、两者概念的范围不同(人力资源包括自然性人力资源与资本性人力资源) 2、两者所关注的焦点和研究的角度不同(人力资本是个经济学概念,关注的是人力资源投入产出问题;人力资源是管理学概念,关注的是挖掘和提高员工潜力、提高劳动生产率) 二.人力资源的特征和作用 人力资源特征:1、生成过程的时代性 2、开发对象的能动性 3、使用过程的时效性

高等教育学复习整理笔记

高等教育:就是在完全得中等教育基础上进行得各种学术性、专业性教育,就是培养各类高级专门人才得社会活动。 高等教育学:就是一门以高等教育得运行形态与发展基本规律为研究对象得具有综合性、理论性与应用性得教育科学。 高等教育结构:指高等教育内部各要素之间得构成状态与比例关系,它就是一个多维度多层次得复杂得综合结构。其构成主要包括:体制结构、形式结构、层次结构、科类结构、能级结构、地区结构(即布局)等。 教育方针:就是国家在一定得历史时期,根据社会政治经济发展得需要,通过一定得立法程序为教育事业确立得总得工作方向与奋斗目标,就是教育政策得总概括,其内容包括教育指导思想,教育目得以及实现教育目得得基本途径,就是一切教育工作营遵循得基本指针。如果就是简答题,还应加上:2002年11月党得十六大又明确指出:“全面贯彻党得教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动与社会实践相结合,培养德智体美全面发展得社会主义建设者与接班人。” 教育目得:具体而言就就是指按一定社会得要求把接受过完全中等教育得人培养成为一定社会所需要得高级专门人才。《中华人民共与国高等教育法》对我国高等教育得目得作了如下规定:“高等教育必须贯彻国家得教育方针,为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,使受教育者成为德、智、体、美等方面全面发展得社会主义事业得建设者与接班人。” 高等教育管理体制:就是指与高等教育管理活动有关得组织制度体系,它主要包括高等教育组织机构得设置、组织机构间得隶属关系,以及相互间职责、权限得划分等等。从本质上来讲,它实际体现了国家在高等教育管理活动中得中央与地方政府、政府与高校以及高校各管理层次、管理单元之间得职责、权利与利益关系。前两者通常被称为高等教育得宏观管理体制,后者则称为高等教育得微观管理体制,又被称为高等学校得管理体制。 高等学校管理体制:就是指高等教育管理体制得微观层次,主要指高校管理体制中校各管理层次、管理单元之间得职责、权利与利益关系,即高校内部得管理。(这个概念较“高等教育管理体制”重要) 高等学校学制:指各类各层次高等学校得系统,它就是一个国家整个学校教育制度得一个组成部分。 学位制度:就是国家与高校为保证学位得严肃性,通过建立明确得学术衡量标准与严格得学位授予程序,而对达到相应学术水平得受教育者授予一定称号得制度。 专业:就是高等学校根据社会专业分工需要与学科体系得内在逻辑而划分得学科门类。 专业特色:就是指所办专业得优长之处、特殊之点。主要体现在专业得构成要素与培养方式方面,最终表现为专业造就得“产品”——大学生在社会中得适应性与竞争力上。 课程:课程有狭义与广义之分,狭义得课程就是指被列入教学计划得各种科目及其在教学计划中得地位与开设顺序得总与。广义得课程就是指为实现高教目得与专业培养目标而设计得教学科目、结构及其进程与结果,就是为学生得全面发展而设计得一切条件与一切活动得总与。 教学大纲:就是指课程教学大纲,就是以系统与连贯得形式,按章节、条目、基本论点与进程叙述该课程主要内容得教学指导文件。

教育心理学整理笔记

概念题及单选题(93题) 1、心理学:是研究人的心理和行为规律的科学。 2、心理过程:包括认知过程,情绪、情感过程,意志行为过程(知,情,意)。 3、单选:1879年,冯特在德国的莱比锡大学建立了第一个心理学实验室,标志着科学的 心理学的诞生。 4、桑代克:美国著名心理学家,1903年出版了《教育心理学》,标志着现代教育心理学的 诞生,是现代教育心理学的奠基人。 5、心理学简史:(单选)学派名称,代表人物,基本观点 1)构造主义:学派的奠基人为冯特,代表人物为铁钦纳。认为心理和意识是由元素构成。 2)机能主义:创始人美国著名心理学家威廉詹姆斯,代表人物杜威。机能主义强调意识的作用与功能,主张心理学应该研究心理的基本功能和作用。(哲学基础为实 用主义)(意识流) 3)行为主义:创始人是美国心理学家华生,代表人物有桑代克、斯金纳和巴甫洛夫。主张心理学应该研究可观察、可操作的行为,强调刺激——反应联结。 4)格式塔心理学:创始人是韦特海默、卡夫卡和苛勒,强调整体大于部分之和,也称为完 形主义心理学。 5)精神分析心理学:代表人弗洛伊德,提出“潜意识流”,把意识分为:意识——前意识 ——潜意识;并提出“人格结构理论”,认为人格包括:“本我”、 “超我”和“自我”,“本我”遵循快乐原则,“超我”遵循道德原则, “自我”遵循现实原则。 6、认知心理学:又叫信息加工心理学,认为心理过程实际上是一个信息加工的过程,代表 人皮亚杰。 1)7、人本主义心理学:代表人马斯洛、罗杰斯。强调存在、价值,认为人性是善的,每个人都是受自我实现倾向引导的。 8、教育心理学:是研究学校教育过程中学生的学和教师的教的基本心理规律的科学。 9、教育心理学的研究方法:实验研究法、相关研究法和描述性研究法,三者之间的关系是 “相关未必因果,因果一定相关”。 10、实验研究法:是指通过操作自变量、控制额外变量、测量因变量,以此推断自变量和 因变量之间是否存在因果关系的方法。(实验法揭示因果关系) 11、教师期望效应:教师对学生的期望会使学生朝向期望的方向发展,又叫“皮格马利翁 效应”,也称“罗森塔尔效应”。(赏识教育) 12、教师威信:是指教师在学生心目中的威望和信誉。 13、教学效能感:指教师对自己影响学生学习行为和学习成绩的能力的主观判断。 14、自我效能感:由班杜拉提出,是指个体在面对任务时,对自己能否有效应对任务能力 的主观判断和信念。 15、教师风格:是指在计划相同的教学前提下,教师根据各自的特长,经常所采用的教学 方式方法的特点。 16、教学监控能力:是指教师对教学的计划、监控和调节能力。体现三个方面:1)、教师 对自己的教学活动的预先计划和安排;2)、对自己实际教学活动进行 有意识的监察、评价和反馈;3)、对自己的教学活动进行调节、校正 和有意识的自我控制。 17、师爱的心理功能:激励、感化、调节、榜样 18、学习:是指在经验的基础上,通过与后天环境的相互作用而形成的行为和行为潜能的

薪酬管理学习笔记

企业薪酬管理 第一章企业薪酬概述 第一节企业薪酬的内涵界定、性质与职能 一、企业薪酬的内涵界定 企业薪酬是指企业内部有的员工即管理人员和普通员工的货币性和非货币性劳动收入的总和具体包括薪金、工资、奖金、佣金、红利及福利待遇等各种报酬形式。 1、工资(wage) 工资是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬,一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资。工资是劳动者收入的主要组成部分。 2、薪水、薪金(salary)薪资、报酬薪酬奖酬 二、企业薪酬的性质 四个基本特性 1、薪酬是员工合法的劳动收入,国家现行的劳动法规、劳动政策、集体合同和劳动合同等是薪酬决定和薪酬分配的 法律依据; 2、薪酬是企业对员工履行劳动义务的物质补偿形式; 3、薪酬是员工基于劳动和贡献所得的全部劳动报酬; 4、企业员工依靠企业所做的非直接性的劳动贡献而获得的合法收入,即靠其他要素所参与的企业分配,也具有企业 薪酬的性质。 三、企业薪酬的职能 1、薪酬对雇主的职能 1)增值职能 2)激励职能 3)配置职能 4)竞争职能 5)导向职能 2、对员工的职能 1)满足基本生活需求 2)满足安全保障的需要 3)满足精神和个人地位的需要 第二节企业薪酬的要素

传统上;基本薪酬辅助薪酬员工福利 现代:基本薪酬补偿性薪酬浮动或激励薪酬以及员工福利 一、基本薪酬 1、内涵与特点 Basic pay 狭义的工资构成(wage) 1)常规性 2)固定性 3)基准性 2、构成要素 1)岗位或职位工资 2)职务工资 3)技能工资 4)年功或资历工资 二、浮动或激励薪酬 1、浮动薪酬 传统上:奖金和分红 现代:利润分享、股票期权、特殊奖励 奖金又称“效率薪金金”“刺激薪金” 2、激励薪酬 现代薪酬的核心职能-------激励 三、福利薪酬 福利薪酬主要是指企业为员工提供的各种物质补偿和服务形式,包括员工法定福利、集体福利和个人福利。 1、福利薪酬的作用 1)福利薪酬是货币工资的替代形式,又称“柔性薪酬”; 2)福利薪酬可以降低企业人工成本,享受国家税收方面的优惠政策; 3)福利薪酬可以满足员工多种工作和生活需要,具有货币薪酬所不能比拟的提供服务、增强企业凝聚力等功能。

教育心理学重点知识点整理笔记

教育心理学重点知识点整理笔记 第一章绪论 1.学校教育心理学的研究对象:学校情景中的学与 2.学校教育心理学的研究范围: ①对学校教育现象的心理学认识; ②学习的基本理论; ③各种类型的学习; ④学习的迁移、保持、遗忘; ⑤影响学习的主要心理要素; ⑥学习过程及其结果的测量、评定 3.学习学校教育心理学的意义:有助于我们把学校教育教学工作建立在科学的基础上。 ①增加对学校教育过程和学生学习过程的理解; ②学校教育心理学知识是所有专业教师的基础; ③有助于科学地总结教育教学经验; ④提供了学校教育、教学改革和研究的理论和方法基础4.简述教育心理学的发展历程:从1903年美国桑代克创立《教育心理学》开始,到20世纪80年代,教育心理学的发展可分为三个阶段: ㈠初创时期(1903年~20世纪20年代):主要是桑代克理论占据统治地位,出现行为主义、格式塔、儿童心理学; ㈡过渡时期(20世纪30年代~50年代):体系越来越宠杂,但无真正突破; ㈢发展时期(20世纪50年代~80年代):发展显著,出现了几个著名的教育心理学家及各自的代表理论: ①布卢姆:《教育目标分类》、《人类的特征与学习》,提出”掌握学习”的理论; ②布鲁纳:《教育过程》,提出”认知学习”的理论; ③加涅:《学习的条件》,是学习分类的权威;

④奥苏贝尔:《教育心理学》,提出”有意义言语学习”的理论; ⑤安德森:现代行为主义教育心理学专家,1974年与富斯特合著《教育心理学:教和学的科学》5.简述学校现代教育心理学的发展趋势: ①学和教的问题成为中心问题; ②认知心理学深入学和教的研究之中; ③更加重视学习过程中认知、情感、动作技能等方面的统一; ④人本主义心理学的影响增加。 6.学校教育心理学的研究方法:学校教育心理学的研究必须具有严肃性、严格性、严密性 ①观察法:直接观察被试者某种心理活动的表现; ②调查法:通过其他有关材料,间接了解被试者的心理活动; ③教育经验总结法:对在实践中已取得的显著成绩和丰富的经验,从心理学角度进行分析总结; ④自然实验法:在学校教育的实际情况下,按照研究的目的而控制和变更某些条件,以观察被试者心理活动的表现; ⑤实验室实验法:在特设的心理学实验室中,按照研究的目的而控制和变更某些条件,以观察被试者心理活动的表现; ⑥临床个案法:对学校学与教的个案作祥尽的观察、评量与操纵的研究方法。 第二章现代心理学的教育观第一节对学校教育的心理学认 识 一、教育与学校教育: 教育是培养人的一种社会现象,必须从促使个体心理发展入手。广义的教育是指有系统地影响人的心理发展的一切方面。 学校教育特指在课堂情景中主要通过上课完成的教育。 二、学校教育对学生个体发展影

教育学整理笔记

教育学 第一章教育与教育学 1.《学记》中的“教长者,长善而 救其失者也”。 2.最早将“教育”一词连用的则是 战国时期的孟子:“得天下英才而 教育之,三乐也”。 3.斯宾塞(H.Spencer)认为教育就 是为美好生活作准备,而杜威 (J.Dewey)则认为“教育即生活”。 4.动物的“教育”是一种基于亲子 和生存本能的自发行为,而人类 的教育是一种复杂的社会活动。 5.教育是人类社会特有的活动,社 会性是人的教育活动与动物所谓 “教育”活动的本质区别。 6.教育的目的是影响人的身心发展 与人类的发展。 7. 在专门机构——学校中进行的目 的明确、组织严密、系统完善、 计划性强的以影响学生身心发展 为直接目标的社会实践活动。8.在教学发展史上,教育的形态经 历了从非形式化到形式化,,再 到制度化,再到非制度化教育的 演变。 9.学校教育的特征:①学校教育具 有可控性;②学校教育具有专门 性;③学校教育具有相对稳定性。 10.1972年,埃德加.福尔在《学会 生存》中对“终身教育”加以确 定,并提出未来社会是“学习化 社会”。 11.制度化教育主要指的是正规教 育,学制的建立,是制度化教育 的典型表征。 12.学校的产生,是人类社会发展到 一定阶段的历史产物,是人类文 明史上的一次重大事件。 13.文字的产生和文化的发展,为学 校的产生提供了现实条件。14.古代学校教育的内容主要是古典 人文学科和治世之术,有明显的 保守性。 15.我国古代奴隶制时期,教育内容 主要为“六艺”,即礼、乐、射、 御、书、数。欧洲奴隶社会中, 斯巴达主要进行的就是军事训 练。封建社会,我国以“四书”、 “五经”为主要教育内容。西欧 教会学校把“七艺”(文书、修辞、 辩证法、算术、几何、天文、音 乐)作为主要内容。 16.古代教育的象征性功能占主导 地位。 17.教育学是研究教育现象和教育 问题,揭示教育规律的科学。 18.孔子是我国古代伟大教育学家, 著有《论语》一书,其教学思想 是:①重视因材施教;②因材施 教的基本方法是“不愤不启,不 悱不发”;③强调学思结合,知行 结合,学以致用。 19.《学记》是对我国古代教育经验 和儒家教育思想的高度概括,是 人类历史上最早出现的专门论 述教育问题的著作(世界上最早 的教育专著)。 20.苏格拉底的问答分为三步:①苏 格拉底讽刺;②定义;③助产术。 21.柏拉图的教育学思想散记在他的 哲学著作《理想国》一书中。 22.亚里士多德是古希腊百科全书 式的哲学家,追求理性就是追求 美德,追求美德就是教育的最高 目的。他注意到了儿童心理发展 的自然特点,主张按照儿童心理 发展规律对儿童进行分阶段教 育,提倡对学生进行和谐的全面 发展的教育。他在教育思想史上 第一次提出教育具有两种不同 性质的功能,即服务于社会与服 务于个人闲暇生活的。 23.被人称为“教育学之父”的捷克 著名教育家夸美纽斯发表的《大 教学论》是近代最早的一部教育 学专著。 24.法国著名启蒙教育思想家卢梭, 他的小说体名著《爱弥尔》是理 想中的教育模特。 25.德国著名哲学家康德第一次将教 育学列入大学课程。后来,康德 的学生林克将讲座的内容整理、 编纂并予以发表,题为《康德论 教育》。 26.瑞士教育家裴斯泰洛齐认为教育 的目的在于按照自然的法则全面 地、和谐地发展儿童的一切天赋 力量。他第一个开始了教育理论 在初等教育领域里的运用,第一 个建立了分科教学法,并开创了 师范教育的先河。 27.英国著名哲学家洛克在他的哲 学著作《人类理智论》中提出了 著名的“白板说”,“她们之所以 或好或坏,或有用或无用,十分 之九都是他们的教育所决定的。” 28.德国教育家赫尔巴特在1806年 出版的《普通教育学》被教育史 上誉为第一部规范形态的教育 学,它标志着教育学已开始成为 一门独立的学科。 29.美国哲学家和教育家杜威的实用 主义教育理论,其代表作为1916 年出版的《民本主义与教育》。① 以实用主义为指导;②以儿童为 中心,以经验为基础、以活动为 主要手段的教育观念。③主张“教 育即生活”,④主张“从做中学”, 在问题中学,在实际生活中学。 30.美国著名教育家布卢姆提出了 “教育目标的系统分类”和“掌 握学习”理论。①他把教育目标 分为认知目标、情感目标、动作 技能目标三大类,②“掌握学习 理论”,即把大多数学生的发展作 为核心内容,着眼于所有学生对 所学知识达到掌握水平,“掌握学 习”强调的是没有教不好的学生, 只要给适当的条件和适当的方 法,每个学生都能教好。 31.美国教育心理学家和教育改革家 布鲁纳发表了他的《教育过程》, 在这本著作中,他提出了“学科 基本结构”的观点,并提出了自 己的教学原则体系和发现法。所 谓学科基本结构,即构成学科的 1

《发展与教育心理学》复习笔记

发展与教育心理学复习材料 第一章发展理论 第一节身体、脑和神经系统的发展 1.青少年身体上的变化:(P5) 归纳起来主要有三类:一是体型外貌的变化;二是脏器机能的健全;三是性的成熟。此外与心理发展最密切的是:脑与神经系统的成熟变化。 2.脑与神经系统的变化:(P10) 神经元的修剪原则——“用进废退”。 3.大脑各部分的发育完善:(P12) ①顶叶位于脑的最上部,它是最先完成髓鞘化和修剪的脑区。1 ②枕叶位于脑的后部,主管视觉。 ③颞叶位于额叶的下方,耳朵的正上方,16岁之前颞叶还处于生长阶段,16岁后才开始修剪和髓鞘化。 颞叶主要负责加工听觉刺激和语言信息。 ④额叶位于脑的前部,是大脑皮层最大的区域,它最迟发育完善,功能也最复杂,和学习的关系最为密 切。 ⑤小脑位于脑的后下部,它负责人的运动协调,与平衡、调节身体姿势有关。 ⑥杏仁核,和我们的“本能”有关,决定的是较低级的反应。 第二节心理发展的实质 1、发展的定义:(P14)指个体从受精卵到死亡整个过程中的系统的连续性和有续的,模式化的,相对持久的变化。 心理发展的含义:人类个体的心理发展,是一个随着年龄增长,在相应环境的作用下,整个反应活动不断得以改进,日趋完善、复杂化的过程。大致体现为: ①反应活动从混浊未分化向分化,专门化演化; ②反应活动从不随意、被动向随意、主动演变; ③从认识客体的外部现象向认识事物的内部本质演变; ④对周围事物的态度从不稳定向稳定演变。 注意:如果出成简答题,问“心理发展的含义是什么?”必须首先回答发展的定义。 2、心理发展的实质:(P15) 1)个体心理发展的内发论观点: 内发论观点认为心理发展完全是由个体内部所固有的自然因素预先决定的。 必须要牢记的几个人物以及其著名言论:美国心理学家霍尔认为:“一两的遗传胜过一吨的教育”;内发论观点以霍尔、彪勒为代表。以弗罗伊德为代表的精神分析学派;以马斯洛为代表的人本主义学派。 2)个体心理发展的外铄论观点: 外铄论观点认为心理发展完全取决于个体生存发展的外部环境。 必须牢记的人物及其言论:行为主义学派的华生说过:“给我一打健康和完善的婴儿,并在我自己设置的特定环境中教育他们……”华生主张“教育万能论”。斯金纳继承了华生的环境决定论观点。 3)个体心理发展的建构观点和社会文化历史观点 瑞士心理学家皮亚杰;前苏联心理学家维果斯基 3、心理发展的特点:(P20) ①连续性和阶段性(斜坡与楼梯的关系,是质的飞跃阶段); 1下划线部分为上课强调重点,下同

实用文档之教育学整理笔记背诵干货

实用文档之"" 教育学一 ?教育的属性 本质:有目的地培养人的社会活动 社会:永恒、历史、继承、长期、独立、生产、民族、阶级 ?教育功能 对象=个体+社会 性质=正向+负向 呈现=显性+隐性 原始社会教育特点 ★自发广泛全民无等级 ★教育生产相结合 ★内容方法很简单 古代社会教育特点 ★生学校,无结构 ★教育生产相脱离 ★阶级等级道统专制刻板象征 (街道等象板砖) 近代社会教育特点 ★公立义务世俗法制双轨制 (公义世法双制) 现代社会教育特点(不免费不公益) 现代(2战后) ?公共生产科学未来终身国际 现代20世纪后 ?终身全民民主多元现代信息全球个性 (全民多现身信个球) 教育学二 ?人的发展过程 (生理,心理,社会) ?人的发展特点 (未完成,能动性) 个体身心发展规律(6个) 顺序阶段不平衡 差异互补要整体 政治与教育 政治决定教育的性质,宗旨目的,领导权,受教育权,内容,管理体制;制约改革发展 教育为政治培养人才,促进民主,传播思想形成舆论,传播政治意识社会化 经济与教育 经济决定教育速度规模;制约规格结构,内容方手段,专业设置 教育为经济劳动科学再生产,技术创新提素质文化与教育 文化影响教育价值定向,内容水平,方法目的式,传统变革 教育对文化传递保存,丰富交流传播,提升选创造 科技与教育 科技影响教育内容方法,技术手段,教育者观育者数量质量 教育促进科学再生产,开发成果,研究利用,人口与教育 人口影响教育质量规模结构 教育控制人口增减,提高素质,改善调整人口别年龄行业地域) 教育学三 教育目的 ?教育核心,教育最高理想 ?教育活动的依据,评判标准,出发点,归宿位,灵魂主题,贯穿始终,指导意义 ?确定教育内容,选择教育方法,评价教育效本依据◎ ?教育目的分类 作用=价值+功用 要求=终极+发展 存在=应然+实然 教育目的层次 国家?教育目的 学校?培养目标 课程?课程目标 教师?教学目标 教育的功能 ◎导向目标 ◎选择方法 ◎调控过程