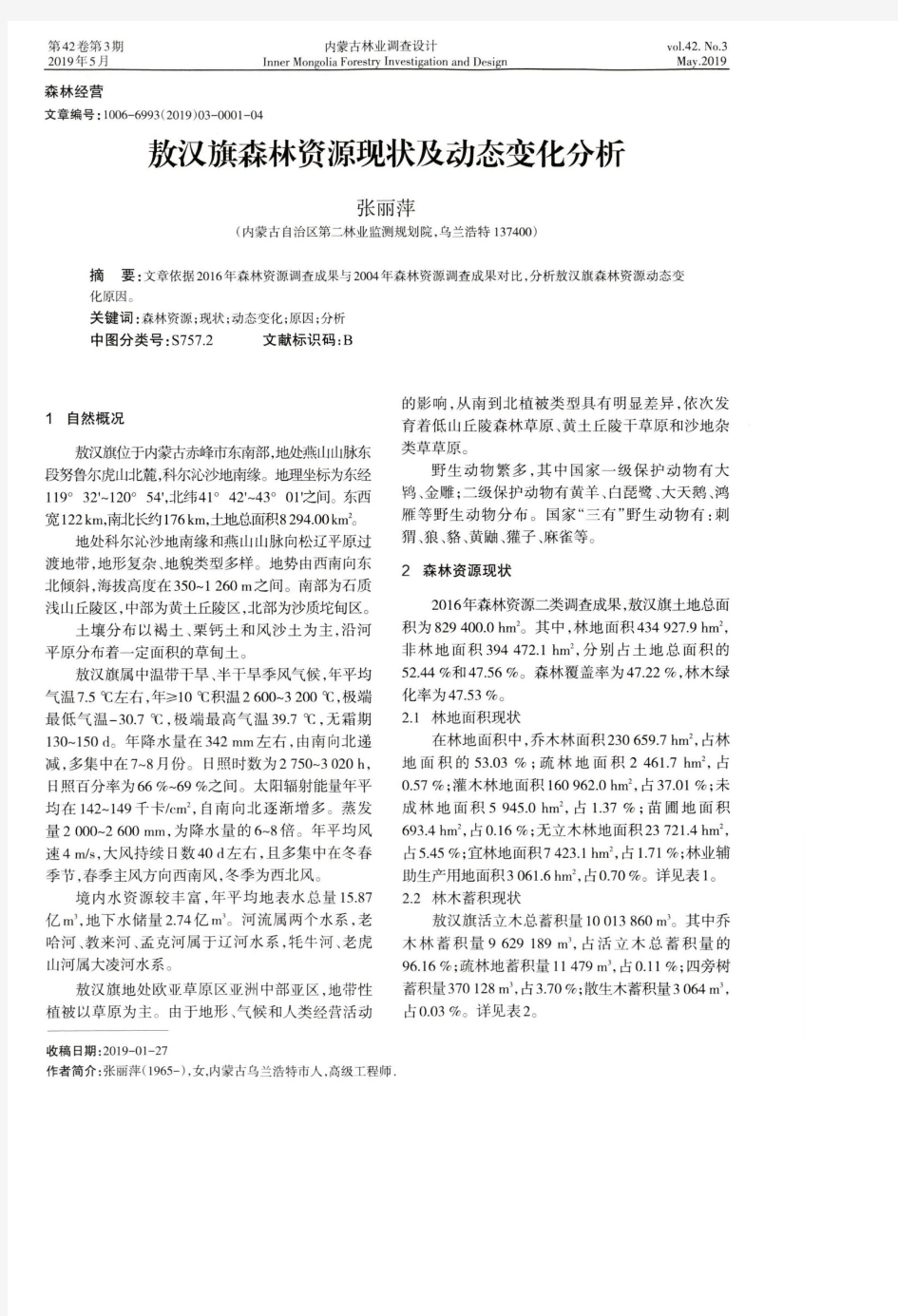

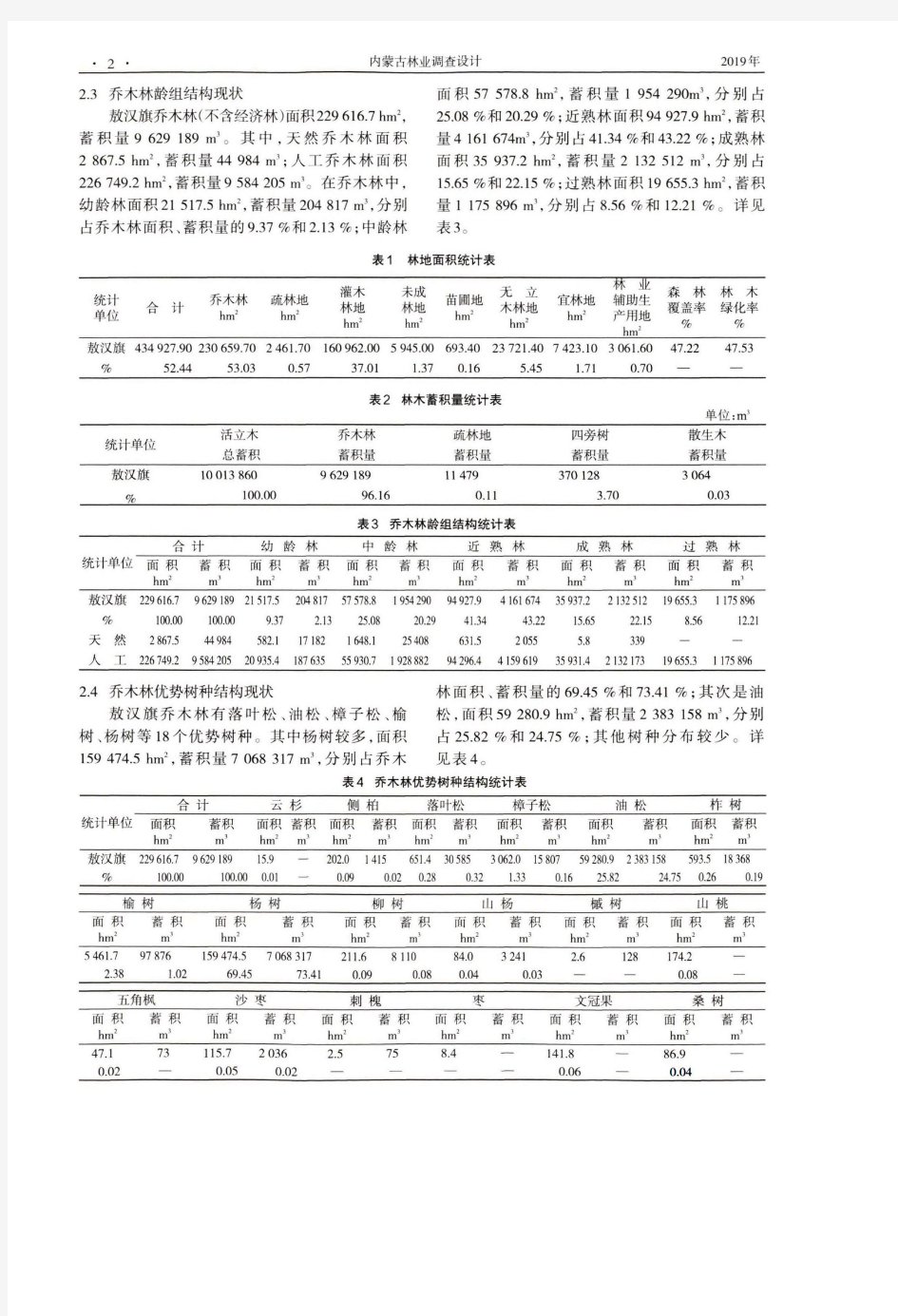

敖汉旗森林资源现状及动态变化分析

玉环县2007年度森林资源动态监测报告

玉环县2007年度森林资源动态监测报告 1.1森林资源现状 1.1.1森林覆盖率与林木绿化率 全县森林覆盖率(有林地和国家特别规定灌木林面积占全县土地总面积的百分数)42.1%。 全县林木绿化率(有林地、灌木林地和四旁树占地面积占全县土地总面积的百分数)42.7%。 1.1.2地类与林种面积结构 1.1. 2.1各地类面积 玉环县总面积550518亩。其中:林地面积294863亩,占53.56%;非林地面积255655亩,占46.44%。 林地面积中:有林地227586亩,占林地总面积的77.18%;疏林地820亩,占0.28%;灌木林地5967亩,占2.02%;未成林地10230亩,占3.47%;苗圃地119亩,占0.04%;无立木林地6094亩,占2.07%;宜林地44039亩,占14.94%;辅助生产林地面积8亩,占0.003%。详见图3.1。 图3.1 林业用地各地类面积比例 辅助用地0.003% 0.04%

有林地面积中:乔木林225080亩,占98.90%;竹林2506亩,占1.10%。乔木林中:纯林面积198438亩,占88.16%;混交林26642亩,占11.84%。 灌木林地面积中:国家特别规定灌木林地3980亩,占66.70%;其它灌木林地1987亩,占33.30%。 未成林地面积中:未成林造林地10230亩,占100%。 无立木林地面积中:火烧迹地1931亩,占31.69%;其它无立木林地4163亩,占68.31%。 宜林地中:宜林荒山12954亩,占29.41%;其它宜林地(包括25°以上坡耕地和撩荒地)31085亩,占70.59%。 1.1. 2.2林种面积结构 有林地、疏林地、灌木林地3个地类划分林种。各林种面积详见图3.2、表3.1。 全县有林地、疏林地、灌木林地合计面积234373亩,其中:防护林158777亩,占67.75%;特用林4894亩,占2.09%;用材林3540亩,占1.51%;薪炭林13885亩,占5.92%;经济林53277亩,占22.73%。各林种面积结构详见图3.2。 图3.2 各林种面积比例 1.51% 2.09% 薪炭林 5.92% 22.73% 防护林面积中:乔木林155531亩,竹林815亩,疏林地820亩,灌木林地1611亩。各类防护林面积占防护林总面积比例分别为97.96%、0.51%、0.52%、1.01%。 特用林面积中:乔木林4521亩,竹林2亩,灌木林地371亩。各类特用林面积占特用林总面积比例分别为92.38%、0.04%、7.58%。 用材林面积中:乔木林1901亩,竹林1639亩。各类用材林占用材林总面积比例分别为53.70%、46.30%。

森林植被变化对水文过程和径流的影响效应.doc

森林植被变化对水文过程和径流的影响效应.doc

森林植被变化对水文过程和径流的影响效应 摘要:森林植被变化对水分分配和河川径流具有调节作用。对我国森林植被变化水文效应文献的综合分析表明:森林砍伐或火灾引起森林覆盖度下降会导致林冠截留率、凋落物对降水截留能力和蓄水能力、土壤的渗透和蓄水能力降低。不同地区森林植被变化对径流的影响幅度相差较大,但比较一致的结论是:除长江中上游外,森林砍伐会降低植被层的蒸发散,增加河川径流;反之,会减少河川径流量。森林火灾会导致林木蒸发散减少,河川径流增加。关键词:森林砍伐;森林火灾;水文过程;河川径流中图分类号:S715.3文献标识码:A文章编号:1000-3037(2001)05-0481-071 前言森林植被对陆地生态系统水分循环有着重要的调节作用,森林的水文效应是生态系统中森林和水相互作用及其功能的综合体现。在不同的地区,由于气候、地质条件、土壤和地形等因素的综合影响,森林的存在和变化将呈现出不同的水文功能。森林植被变化对森林水文过程的影响将会改变水量平衡的各个环节,影响森林的水分状况和河川径流。这将为不同地区森林变化对区域水分循环的调节作用提供重要信息,为森林生态工程的建设和森林保护提供科学参考,特别对当前西部开发“植树种草”生态保护工程具有重要的指导意义。森林与水关系的研究始于20 世纪初,早期的森林水文研究重点关注森林的变化,主要观测森林砍伐对森林流域产水量的影响,采用的研究方法是对比流域试验法和流域自身对比法。国际上对森林植被的变化,特别是森林砍伐、火灾对森林水量的影响及以增加流域水量为目的的森林经营等方面已有大量的研究,在20 世纪60~80 年代达到高潮,以国际上举行了一系列的国际会议为标志。目前国际上研究的初步结论是:森林覆盖度减少可以不同程度地增加流域的产水量,造林则导致流域水量降低,而森林植被变化对流域产水量的影响却大相径庭。在我国,也进行了大量的森林砍伐对森林径流的影响和对比流域不同森林覆盖度对森林水文影响的研究,但文献较为散乱。本文在广泛收集和研究文献的基础之上,分析了不同地区森林植被变化对水文过程的影响,试图提供森林变化对森林水分循环过程中林冠截留、林内雨的再分配、蒸发散和径流影响一般规律的认识,分析森林植被变化对水的调节和分配作用以及由此产生的空间格局和过程。2 森林植被变化对水文过

森林资源动态监测概述

. . . . .. . 研究生课程作业 课程名称:森林经理学研究进展作业名称:森林资源动态监测概述学号: 学生:

森林资源动态监测概述 引言: 森林资源与人类时时刻刻都发生着关系,但是要达到森林的健康与可持续发展就必须对森林资源进行长期动态监测。本文概述了森林资源动态监测背景,并且介绍了近年来发展的森林资源动态监测利用目标以及包括3S技术、抽样技术、数学方法、计算机网络技术、通讯技术和数据库技术新技术在内的一些新技术,并对今后森林资源动态监测的发展进行展望。 1、关于概念的界定 1.1森林资源 从广义上讲森林资源是包括了林地、林木、动物、植物、微生物和构成森林资源环境的水资源、土壤资源、气候资源的最大的陆地生态系统,是关系人类生存的资源支持系统的重要组成部分,具有经济、社会和生态综合效益[1]。 1.2森林资源动态监测 森林资源动态监测是指根据监测的目标,运用相关技术与指标,查清森林资源的数量和质量,包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动植物和微生物的现状及其消长变化情况,以及对森林经营管理的各个环节定期的调查、核查、检查、统计分析、监督管理的过程[2]。 2、提出森林资源动态监测的背景

2.1 森林资源利用过程产生问题 随着经济的发展,人类对森林资源的开发利用强度不断加大。导致森林资源的衰减,森林面积的减少,进而促使生态环境的恶化,带来了一系列严重的社会后果,这就改变了人们对森林的传统认识观念,使得人们越来越深刻地认识到,森林除了要产生经济效益外,还要更加注重的生态效益和社会效益。科学地管理和合理地经营森林是充分发挥森林三大效益的基础[3]。森林资源系统是一个开放性的系统,在人类的干扰与恢复过程中,也不断地发生着变化。对森林资源所发生的变化进行动态监测,是实现对森林资源科学管理和合理经营的重要途径。因此,有效的森林资源监测技术日益引起人们的广泛重视,引起了广大林业科技工作者的密切关注。 2.2 监测体系需要与时俱进 1975年以来,我国已建立了以省为总体,以固定样地为基础的森林资源连续清查的动态监测体系。该监测体系的成果已在我国的林业决策中起了重要的作用。然而,随着人们对森林多种效益认识的加深,随着森林资源经营水平的提高,随着科学技术的发展,该体系急需进行更新和完善[4]。以省为总体,以固定样地为基础的森林资源连续清查的动态监测体系,虽然可以有效地反映出一个省的森林资源动态变化情况,然而,却难以反映一个地区的森林资源动态变化情况,更难反映地区以下森林资源的动态变化情况。因此需要充分地利用现行的先进技术,以较少的投人获取可以有效地直接服务于科学管理和合理经营森林资源的森林资源动态变化信息。其次,目前的监测体系难

森林资源二类调查报告范文

森林资源二类调查报告范文 发布时间:2019-10-27 来源:调查报告 为全面摸清全市森林资源家底,掌握资源现状,科学考核全市造林绿化一大四小工程建设成效,根据xx文件要求,决定从今年xx月起,在全市开展第七次县级森林资源二类调查。为确保顺利圆满完成本次调查任务,特制定本工作方案。 一、调查目的与任务 森林资源二类调查是以县级行政区域为单位,以满足森林经营方案编制、规划设计、森林分类经营和编制森林采伐限额等需要而进行的森林资源调查,是林业生态建设的一项重要基础性和公益性工作。搞好森林资源二类调查,对准确掌握全市森林资源状况,建立林业管理信息系统平台,及时、快捷进行信息交流和科学实施林业生态工程具有重大意义。 调查的目的是掌握全市森林资源分布状况,森林覆盖率指标现状,建立或更新森林资源档案,为调整我市林业发展方针政策,制定林业和国民经济发展规划,实施林业分类经营,编制森林采伐限额和林地保护利用规划,科学指导森林经营提供依据。 调查的任务是查清区域内森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布及其消长变化,客观反映调查区域自然、社会经济条件和经营管理状况,综合分析评价森林资源与经营管理现状,提出森林资源培育、保护、利用意见,并逐步建立森林资源管理信息系统,为科学考核造林绿化一大四小工程建设完成情况提供依据。以本次二类资源数据为基础,组织完成全市xx森林采伐限额编制工作,加快推动各类森林经营方案的编制实施和森林资源管理信息系统的推广应

用。 二、调查范围 全面完成xx四县以及xx的森林资源二类调查任务,总面积约740236公顷。各县(区)区划面积为:xx区1723公顷、xx区1897公顷、xx谱区1204公顷、 三、技术方法 调查方法采取地面调查为主、地面调查与遥感判读相结合的方法进行。地面调查采用小班调查和固定样地调查相结合的方法进行。通过固定样地调查(复查),估算总体蓄积、计算间隔期内森林资源消长变化,并控制和平差小班蓄积;通过小班区划调查,把森林资源落实到山头地块。遥感判读作为补充调查,利用卫星遥感影像资料,辅助判读森林地类、林种和树种等重要因子,提高小班调查精度。 四、组织领导 (一)成立领导小组 本次森林资源二类调查和编制xx森林采伐限额工作时间紧、任务重、要求高、涉及面广,为切实抓好调查、编限工作,市林业局成立xx局长为组长,xx 副局长、xx副调研员为副组长,xx为成员的二类调查工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在林政资源管理处,xx兼任办公室主任,xx为副主任,工作人员有xx。领导小组全面负责全市县级森林资源二类调查工作,审查调查工作方案,安排筹措调查经费并监督使用,接待上级来人检查,组织专家鉴定调查成果及其他重大问题的决策。办公室负责处理日常事务,做好上传下达工作;制定全市森林资源二类调查工作方案、技术方案、外业调查操作细则以及质量管理办法;组织全市调查队伍技术培训,统一标准和工作程序;组织完成全市质量检查

沂蒙山区森林植被动态变化及其对生态环境的影响

沂蒙山区森林植被动态变化及其对生态环境的影响 随着全球经济的不断发展以及生态危机事件的频繁发生,人们渐渐认识到自身生存及发展与生态环境息息相关;沂蒙山区是山东鲁南地区的重要地理单元,该区域森林植被的动态变化对鲁南地区的生态环境有重要影响。本文概述了国内外对森林植被动态变化及其引起生态环境变化的研究现状与存在问题,在此基础上对沂蒙山区的森林植被动态变化及其对生态环境的影响研究进行了综述;结合存在的问题,提出了对沂蒙山区森林植被动态变化未来深入研究的方向。 标签:沂蒙山区;森林植被动态;生态环境 引言 森林植被對人类和社会的生存与发展起着至关重要的作用。森林植被通过自身的光合作用调节全球的碳氧平衡,缓解全球温室效应;通过蒸腾作用以及对水分的调蓄作用来调节全球水循环;通过对气流的阻挡与水土保持作用而改善生态环境。但是,随着全球气候变化与人类经济活动的发展,森林植被大面积减少,对生态环境产生了重要影响。以黄土高原为例,由于人为的破坏,导致该区域的土壤侵蚀加剧;水、旱灾情加重;土地退化和沙漠化;生物多样性进一步减少。 本研究可以为沂蒙山区生态系统的可持续发展进行服务;为沂蒙山区森林的开发和管理提供方向;为当地森林植被的保护提供依据。 一、研究区域概况 沂蒙山区位于山东省南部,地处34°6′ˊN-36°36′N,116°34′E-119°37′E之间,是山东省的一个重要地理单元,总面积为31695.15 km2 ,约占山东省总面积的20.18%。本区受断块构造的控制,形成了自西南向东北岭谷相间排列的地貌格局,地势由西北向东南降低。全区主要地貌类型有中低山地、丘陵、山间平原或盆地以及冲积平原等。其中,蒙山、鲁山和沂山海拔均逾1000m。全区气候属于暖温带大陆性季风气候,四季分明、光照充足、气候温和、雨量集中,年均气温12-13.3℃左右,年总降水量680-860mm ,是山东省降水量最多的地区。主要河流有沂河、沭河、泗河、薛河以及东部沿海傅疃河。土壤以棕壤和褐土为主,土壤类型丰富,棕壤与褐土两大土类交错分布。植被覆盖率85%-90%,主要为落叶阔叶与针叶混交林。 二、国内外森林植被变化研究进展 (一)国外研究状况 1.森林植被动态变化的研究 有学者对比全球陆地有、无植被覆盖时,气候和大气环流的变化。结果表明,

中国历史地理作业 (2)

中国历史地理作业 1.简述黄河下游湖泊演变的特点。 答:(1)从演变的过程来看,可分为三种:一种是由大变小,甚至完全消失,如荥泽、圃田泽、孟诸泽、菏泽、雷夏泽等;一种是湖区有移动,如大陆泽等;一种是从无到有,由小变大,如南四湖、洪泽湖等。(2)从湖泊演变的动力来看,湖泊的演变一方面受黄河河道的改变、泥沙的淤积有关,一方面与人为的垦殖有很大的关系。 2. 简述两晋南北朝时期我国森林植被的变迁。 答:(1)黄河流域的森林植被 A、平原地区的森林植被破坏殆尽。到公元6世纪时,关中平原、汾涑河平原、伊洛河谷、黄河下游平原等平原地区的天然森林已被彻底破坏,只是局部地区还有一些人工栽培的经济林和风景林 B、山地森林植被遭到破坏。在两晋南北朝时期,黄河中下游山地森林逐渐遭到破坏。 1、吕梁山、横山森林资源的开发 这一时期为修筑洛阳城,曾到山西吕梁山、陕北横山等山脉砍伐木材。 2、阴山山脉森林资源的开发 阴山山脉的林木也遭到砍伐,如北魏为讨伐夏国,曾到阴山砍伐木材制造武器。

总的来说两晋南北朝时期,黄河流域山地森林的破坏还只刚刚开始,广大的山地森林仍然茂密。 (2)长江流域的森林植被 这一时期自永嘉南渡以后,黄河中下游的汉族居民为躲避战乱大量南迁至长江流域从事农业生产,长江流域的局部地区随着农业经济区的形成,森林植被遭到一定程度的破坏。 森林植被破坏较大的区域: 太湖平原 洞庭湖平原 成都平原 长江流域的其他区域森林植被仍保持良好。 3.简述传统历史地理学的特点。 答:(1)研究内容主要是沿革地理,自然地理、经济地理、文化地理方面的内容少。 (2)研究的切入点主要是对各种地理现象的简单记载和描述,缺乏规律探讨。 (3)研究资料主要是来源于历史文献,资料来源比较单一。 (4)典型的地理著作少,大多数地理著作都要追溯历史,学科的独立性不明显。 4、论述历史时期气候变迁对人类社会的影响。 答:(1)第四纪气候的变化对人类产生的影响

海安县森林资源现状及动态分析

第38卷第1期江 苏 林 业 科 技 V o l .38N o.12011年2月 Journal of J i angsu Forestry Science &T echnology Feb.2011 文章编号:1001-7380(2011)01-0044-03 海安县森林资源现状及动态分析 葛建忠,陈 培 (海安县林果技术推广站,江苏 海安 226600) 收稿日期:2010-07-15;修回日期:2010-10-26 作者简介:葛建忠(1963-),男,江苏海安人,农艺师,大学专科毕业,主要从事林果技术推广工作。 摘要:以海安县森林资源二类调查成果为依据,从林地资源、林木资源、林种结构、树种组成等方面对森林资源现状进行了分析,客观反映森林资源结构特点及动态变化情况;从实际出发,提出进一步加强森林培育、强化组织领导、创新造林机制等加快林业发展的建议。关键词:森林资源;现状;动态;海安县中图分类号:S75712 文献标识码:A 森林是具有特殊功能的生态系统,对改善生态环境,维护生态平衡具有十分重要的作用。森林资源状况是反映一个地区生态环境水平的重要指标,林业作为生态文明建设的重要载体,在发展循环经济、低碳经济中蕴藏着巨大的潜力。近年来,海安县高度重视造林绿化工作,积极推进林业发展,通过对2008年森林资源二类调查结果分析,全县森林资源总量、活立木蓄量积取得跨越式增长,林业为生态环境的改善与经济社会全面、协调、可持续发展作出了重要贡献。 1 海安县自然概况 海安县位于北纬32b 22c -32b 43c ,东经120b 12c -120b 53c ,地处苏中平原,东临黄海,与如东接壤,南和如皋毗邻,西通泰兴,并与姜堰市相交,北与东台市相连。东西直线最长7111km,南北最宽39135k m 。通扬运河横穿东西,串场河纵贯南北,将海安分为河南、河北、河东3个不同自然区域。全县沿老通扬河、通榆河划分成河东沿海、河南沿江和河北里下河3个农业区。全县地势平坦,地面高程自北向南由116m 升至511m 。海安县是全国著名的/茧丝绸之乡0,拥有中国最大的优质蚕茧生产基地,农林牧副渔业生产处于全省全国前列。在国家林业局公布的73家/中国名特优经济林之乡0中,该县获/中国湖桑之乡0称号,是全国唯一获此殊荣的县。/十五0期间,海安分别通过了国家、省/国家级生态示范区0、/海安县生态农业试点县建设0项目的验 收,生态环境建设跃上了新台阶。 2 海安县森林资源现状 森林资源二类调查是以国有林场、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位而进行的森林资源调查,是重要的林业基础性工作,由于种种原因,自1986年开展二类调查以来,海安县已有20a 以上没有开展森林资源二类调查,全县及各乡(镇)普遍存在森林资源家底不清,情况不明,经营管理水平不高等现象。2008年,根据省、市统一安排,海安县全面开展并顺利完成了全县森林资源二类调查工作,掌握了全县森林资源现状、质量、结构和分布,并初步建立了全县森林资源地理信息系统。2.1 林地面积 全县国土总面积110800h m 2 ,其中林地18184141hm 2 ,占1614%;非林地92615159hm 2 ,占8316%。林地中,有林地4191179hm 2 ,占林地面积的2311%;灌木林地13110112hm 2,占7211%;未成林造林地789171hm 2 ,占413%;苗圃地75131hm 2 ,无立木林地16168hm 2 。林地中,国有林494194hm 2 ,占林地面积的217%;集体林1449137hm 2 ,占8%;个人林16231109hm 2 ,占8913%;其他9101h m 2 。有林地中,乔木林地416915hm 2 ,占9915%;竹林地22129hm 2 ,占015%。四旁树占地4203101hm 2 。

中国历史地理教学大纲

《中国历史地理学》教学大纲 《中国历史地理学》是历史学的一门基础必修课,主要讲授历史时期地理环境变迁,及环境与人类和人类社会的关系的科学,并培养学生尽全时空、人地互动的理念。 三、课程的教学指导思想 本课程以历史唯物主义为理论指导,以尽全时空和人地互动为学科核心,从人地与时空角度研究中国历史发展的趋势,不仅为历史教学提供空间舞台的支持,而且在复原过去各个时间断面的空间分布演变规律基础上从唯物主义角度讨论历史现象的环境成因机理,为历史现象寻求原动的起始因素,对于我们深化中国历史的学习有十分重要的作用。 四、课程的教学目的 本课程为历史系必修课,其它专业学生可以作为非学位课程选修。通过本课程的学习,使学生较全面透彻地了解中国历史地理的学科性质、研究内容、方法,使学生对中国历史地理有用于世的作用有一个清晰化的认识,并能掌握一定程度的识图能力,并结合学生的考古学的知识,利用丰富的地理学、历史学的知识和方法,解决历史学和地理学学习中遇到的难题,撰写出一定程度的历史地理学专业的文章,达到历史学学士应具有的专业水平。 其教学的具体目标如下: (一)加强基础理论知识和原始材料的学习,要求对学科性质、归属有认识,了解主要的历史地理文献,特别是阅读部分古代地理文献。 (二)对历史自然地理的气候变化和人文地理中的政区沿革要重点掌握,然后对历史植被地理、历史经济地理和历史文化地理重点学习。 (三)对一些重要的历史地理名词要掌握。 四、课程的教学方法 以传统的教学方法为主,在实际讲授中归纳与演绎相结合,并以多媒体和网络为辅助教学手段。 五、课程内容 导言(2学时) 教学目的 本章主要学习历史地理学的学科性质,研究内容与方法,研究现状。通过教学,要求学生理解中国历史地理学的学科性质,了解历史地理学的研究内容、方法,认识历史地理学的研究现状和研究意义。 教学重点和难点: 历史地理学的学科性质 现代历史地理学的尽全时空和人地互动观念 教学内容 一、现代历史地理学的性质、归属和学科发展问题 历史地理学学科性质问题的争论,中国历史地理学由传统历史地理学向现代

森林资源动态监测概述

研究生课程作业 课程名称:森林经理学研究进展作业名称:森林资源动态监测概述学号: 学生:

森林资源动态监测概述 引言: 森林资源与人类时时刻刻都发生着关系,但是要达到森林的健康与可持续发展就必须对森林资源进行长期动态监测。本文概述了森林资源动态监测背景,并且介绍了近年来发展的森林资源动态监测利用目标以及包括3S技术、抽样技术、数学方法、计算机网络技术、通讯技术和数据库技术新技术在内的一些新技术,并对今后森林资源动态监测的发展进行展望。 1、关于概念的界定 1.1森林资源 从广义上讲森林资源是包括了林地、林木、动物、植物、微生物和构成森林资源环境的水资源、土壤资源、气候资源的最大的陆地生态系统,是关系人类生存的资源支持系统的重要组成部分,具有经济、社会和生态综合效益[1]。 1.2森林资源动态监测 森林资源动态监测是指根据监测的目标,运用相关技术与指标,查清森林资源的数量和质量,包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动植物和微生物的现状及其消长变化情况,以及对森林经营管理的各个环节定期的调查、核查、检查、统计分析、监督管理的过程[2]。 2、提出森林资源动态监测的背景

2.1 森林资源利用过程产生问题 随着经济的发展,人类对森林资源的开发利用强度不断加大。导致森林资源的衰减,森林面积的减少,进而促使生态环境的恶化,带来了一系列严重的社会后果,这就改变了人们对森林的传统认识观念,使得人们越来越深刻地认识到,森林除了要产生经济效益外,还要更加注重的生态效益和社会效益。科学地管理和合理地经营森林是充分发挥森林三大效益的基础[3]。森林资源系统是一个开放性的系统,在人类的干扰与恢复过程中,也不断地发生着变化。对森林资源所发生的变化进行动态监测,是实现对森林资源科学管理和合理经营的重要途径。因此,有效的森林资源监测技术日益引起人们的广泛重视,引起了广大林业科技工作者的密切关注。 2.2 监测体系需要与时俱进 1975年以来,我国已建立了以省为总体,以固定样地为基础的森林资源连续清查的动态监测体系。该监测体系的成果已在我国的林业决策中起了重要的作用。然而,随着人们对森林多种效益认识的加深,随着森林资源经营水平的提高,随着科学技术的发展,该体系急需进行更新和完善[4]。以省为总体,以固定样地为基础的森林资源连续清查的动态监测体系,虽然可以有效地反映出一个省的森林资源动态变化情况,然而,却难以反映一个地区的森林资源动态变化情况,更难反映地区以下森林资源的动态变化情况。因此需要充分地利用现行的先进技术,以较少的投人获取可以有效地直接服务于科学管理和合理经营森林资源的森林资源动态变化信息。其次,目前的监测体系难以

森林资源调查报告

森林资源调查报告 森林资源包括林中和林下植物、野生动物、土壤微生物及其他自然环境因子等资源。以下是收集的森林资源调查报告,欢迎查看! 一、森林资源培育现状 (一)森林资源培育的重要性 1、保护和改善生态环境的需要 县地貌类型复杂多样,以山地为主,山地面积占全县总面积的82%,境内群峰耸立,高差悬殊(最高海拔1732米,最低海拔218米),山高坡陡,谷峡水急,加之雨量充沛,且在4-6月较为集中,极易引起水土流失,对坡耕地、残次林、荒山荒地等生态脆弱的地块采用造林、封育、补植等培育措施,增加林地面积,是保护和改善山区生态环境的最佳途径。 2、提高林分质量、增加森林附加值的需要 我县的森林资源存在较大弱点,首先是资源分布不均,以山区为主的红岩、洗车、水田较多,而以丘陵为主的里耶、城郊较少;其次是树种结构较单一,天然林以枫香、栎木等为主,人工林以杉木、桤木、日本落叶松为主;再次是林分质量较差,单位面积蓄积量低于全省平均水平。通过森林培育工作,因地制宜,综合治理,宜抚则抚、宜补则补、宜改则改、宜造则造,是提高林分质量、增加森林附加值的最佳手段。 3、保护生物多样性的需要

通过造林、封育、补植等培育措施,可以增加林地面积,可以 实现现有林分提质增效,进而促进生态环境的改善,生态环境的改善为各种野生动植物提供更好的生存空间,其种类和数量将会逐年增加,森林的总体功能将得到加强。 4、实现可持续发展的需要 通过森林经营、造林等培育措施,确保森林资源后续储备增加 和森林质量提高,同时实行合理采伐,确保森林资源得到有效保护,将森林资源变成取之不尽、用之不竭的绿色银行,实现森林的社会、经济、生态效益可持续发展。 (二)我县森林资源培育总体概况 在县委、县政府的正确领导下、在省、州林业主管部门的大力 支持下,我县的森林资源培育工作开展得有声有色,主要表现如下特点: 1、以林场为骨架,点面结合 县林业局1982~xx年以来,先后建立了永龙界、跑马坪、砂子坡、万宝山等12个林场,林业局局属林场林地总面积达18938hm2,占全县林业用地222368hm2的8.5%,活立木蓄积230327m3,占全县 活立木蓄积3636240m3的10.3%。另外,我县有乡(村)级林场及大户林场1234个林场,经营林地面积18938hm2,我县多个林场广泛开展了造林、改培、森林经营等培育活动,规模大,标准高,有力带动了我县森林资源培育工作。 2、建基地,突出地方特色

森林植被变化的水文生态效应研究进展

森林植被变化的水文生态效应研究进展 王礼先 张志强 (北京林业大学水土保持学院,北京100083) 摘要 从森林植被变化对水量、径流泥沙和水质的影响等方面介绍了国内外森 林植被变化水文生态效应研究进展。从世界各国的研究来看,普遍的研究结论认 为森林减少可以增加流域年产水量;森林植被可以较大幅度地减少径流泥沙含 量;森林植被参与生物地球化学循环,可以有效地改善溪流水质状况。由于影响 森林水文生态效益的环境异质性的普遍存在,森林植被变化水文生态效应影响 程度在不同水文生态区差别很大,因此,要想将一个地区森林植被水文生态效应 研究结果可靠地外推到其他地区其他流域,必须重视森林水文生态过程动力学 机制的研究。 关键词 森林植被变化 流域水量 径流泥沙 水质 随着人类对自身生存来自环境的压力与日俱增的认识逐渐加深,森林作为工业社会的主要材料来源之一的生态学后果的突现,人们对森林与林业对人类生存与发展显示的重要作用产生了新的认识,使得林业经营与发展进入更为注重生态与社会效益的经营利用观。森林生态效益的产生与其对生物地球化学循环动力(能量)与介质(水文循环与大气循环)的影响密切相关,揭示森林植被变化(森林采伐、森林火灾、开垦、造林等)的水文生态效应,可以为森林经营、流域管理、景观管理、自然保护、山地防灾、水资源利用和土地利用规划等提供科学依据。本文拟从森林植被变化对水量、径流泥沙和水质的影响等方面介绍国内外森林植被变化的水文生态效应研究进展。 1 森林植被变化对水量的影响 集水区具有特定的系统边界是水文循环和水量平衡研究的天然场所,在森林水文生态效应研究中占有非常重要的位置。另一方面,从森林植被对降水—汇流过程的影响出发,森林植被对水量的影响又可分为林冠截流、枯枝落叶层截持水、林地土壤水分入渗及贮水、林地蒸发散等方面。 1.1 流域试验研究 森林与水的关系的科学研究始于本世纪初,森林水文研究从其早期发展阶段来看,主1998 世 界 林 业 研 究 WO RL D F OR EST RY RESEA RCH N o .6a 收稿日期:1998-10-12

第二章历史时期森林植被的变迁

第二章历史时期森林植被变迁 历史时期我国现有的植被带已经基本形成,但是历史时期的变化幅度相对于地质时期不是太大。 第一节古代中国境内的森林植被变迁 一、黄河流域文明的推移发展与森林分布的变迁 新石器时代的文化遗址发掘证明,温暖湿润的气候有利于黄河流域森林植被的生长。研究表明,西周时候,黄河下游的山东、河南地区草木茂盛,禽兽逼人。到了秦汉时期,黄河中下游地区的森林仍比较丰富,黄河中游在秦汉时期,有松、柏、桑、榆、竹林、梅、杉、檀、棕、楠、豫章等树种,还有秦岭和崤山的楠、棕,关中的豫章等热带品种。唐宋时期黄河流域仍为中国文明的中心之地,开发的强度加大,植被被开垦为农田,采伐规模也大幅度增加。当时森林覆盖率在32﹪左右,伊洛河流域山地已经无巨大松林生长。宋代渭水北岸专门设立了采伐森林的采造务。华北平原森林已经受到严重破坏,绝大多数地区已经无森林,在山区仍有一些。 黄河流域森林资源的丧失,主要有二个原因: 一方面是近5000年来人类活动的影响,另一方面是黄河流域所处的中纬度地区,气候总的看来势相干冷演变,森林资源受影响,生存保护困难。 黄河流域的森林兴衰正好与黄河文明的兴衰同步,换河流域植被对文明的发展起着作用,有内在的必然联系。 二、明清皇木采办与南方森林资源的损耗

森林资源丰富的东北地区成为龙兴禁地,所以南方地区特别是长江汇总上游地区的楠木、柏木便成为明清两朝重大营造采办的主要对象。 唐宋对长江中下游地区的木材采伐过渡,到明清将采伐目光瞄准了长江上游的西南地区。其宫殿、陵寝等都用南方地区采办的皇木,主要是笔直的楠木和杉木,地方主要在湖广西部、四川、贵州地区,尤其是其中的四川马湖府、遵义府、贵州铜仁府、黎平府、镇远府、湖广的辰州府、永顺府、保靖司等地。由于明清时期的皇木采办,虽然南方地区歌声仍有楠木,但现在多为庭院风景区林。 三、近3000年来南方山地垦殖与森林资源的损耗 清中叶以来,中国南方丘陵和低山地区出现了一次规模十分大的山地垦殖运动。清代的人口总量在增长,造成耕地缺乏,人地比率缩小。鄂川陕交界地区的巴山,早期是由棚民开发的。山区垦殖是以南方丘陵山区为主,主要种植16世纪传入的玉米和17世纪传入的红薯、马铃薯。为了种植高产旱地作物,进一步破坏山地、森林,使农业生产受到破坏,形成恶性循环。南方地区森林覆盖率普遍下降。 四、近现代人口膨胀对森林资源的损耗 从太平天国、军阀混战到抗日战争间,森林资源急剧减少。鸭片战争后,全国森林覆盖率逐年减低。 近150年以来,闯关东的人破坏了鸭绿江流域一代的植被,政府也支持这种行为。造成周边地区森林大量被毁。20世纪后50年以来,中国人口增长十分快,对森林资源的影响尤大。尤其是50年代末的

森林资源监测系统指标体系的综述

森林资源监测系统指标 体系的综述 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

森林资源监测系统指标体系的综述 摘要:森林资源监测体系是一个量测、记载和评价一定空间和时间范围内的森林资源动态的技术系统。在监测体系中,监测的主体是人,监测的对象是森林资源。人的主要任务是量测、记载和评价森林资源动态,而空间和时间则界定监测活动的范围及模式。森林资源监测系统对林地的经营和管理起着重要的作用,因此加强对监测体系的构建能够促进森林资源的可持续经营和管理。但目前对森林监测的研究与评价,在范围上偏向于大尺度的国家级、区域级监测,在监测内容上主要以资源监测为主、辅以有限的生态状况监测。本文主要是对监测系统指标体系做一个简单的评述。 关键词:森林资源;监测指标体系;综述 Abstract:Theforestresourcemonitoringsystemisameasurementofforestresourceswithi nadynamicdocumentandevaluatecertainspatialandtemporalrangeoftechnicalsystems.I nthemonitoringsystem,themonitoringofthehumanbody,theobjectofthemonitoringoffor estresources.People'smaintaskistomeasure,recordandevaluatethedynamicsofforestr esources,andspaceandtimearetodefinethescopeandmodeofmonitoringactivities.Fores tResourcesMonitoringSystemoperationandmanagementofforestplaysanimportantrole,t husenhancingthebuildtopromotesustainablemanagementofforestresourcesandthemanag ementofthemonitoringsystem.Thisarticleberelatedtothemonitoringindicatorsystema nddoasimplecommentary. Keywords:forestresources;themonitoringindicatorsystem;commentary 进入新世纪以来,人们对森林资源的要求发生了变化,使得森林经营已经从过去着眼于木材资源的开发转向注重多种资源的开发,从过去单纯追求经济效益发展到追求社会、经济和生态的多种效益,向可持续发展的方向迈进;与此同时,森林资源监测已由传统的森

森林资源现状和未来发展分析

林业科技情报2013Vol.45No.2 森林资源现状和未来发展分析 刁永凯 (黑龙江省五营林业局) [摘要]林业作为我国国民经济的重要组成部分,对于我国甚至全球的作用不可小觑。而我国森林资源管理质量普遍不高,且存在森林资源的产权不清、体制僵化、机制不活的现状。近年来因森林资源减少而引发的环境问题不容乐观,PM.2.5更是给人们敲响了警钟。本文就我国森林资源的现状、存在问题、未来发展等方面分析了森林资源的现状和未来发展方向。[关键词]森林资源;环境问题;资源管理;现状;未来发展;分析 The Analysis Of Current Situation And Future Development Of Forestry Resource Diao Yongkai (Wuying Forestry Bureau Of Heilongjiang) Abstract:Forestry plays main role in our country and the world as it is the important component of the national e-conomy in our country.Whereas,the quality of the forestry resource in our country is poor and it also has current situation of unclear property right、mechanism fossilization and dumb mechanism.The problem causing by the re-duction of forestry resource can`t be ignored and PM2.5should attract more attention from the people.The particle analyzes the current situation and future development for the forestry resource in our country. Key words:forestry resource;environment issue;resource management;orientation;future development;analysis 1我国森林资源现状 我国是一个国土面积大、地形复杂、气候多样的国家。正是因为这些原因导致了森林资源类型的多种多样。其类型大致可分为:亚热带常绿阔叶林、针叶落叶阔叶混交林、亚寒带针叶林、高山草甸、山地季雨林、高山灌丛、针叶林、温带落叶阔叶林,以及少部分热带雨林等。树种共达8000余种,银杏、银杉、水杉、、珙桐等珍贵的树种均为中国特有。森林资源的分布在地理上也极不均衡,东北、西南地区和东南、华南丘陵山地,森林资源比较丰富,森林覆盖率可达28% 38%;而华北、中原及长江、黄河下游地区仅为7%;西北干旱、半干旱地区森林资源更约为1.4%。然而随着人们生活水平的日益提高,环境问题愈发严重,其中受影响较大的就是林业。我国森林资源总量明显不足,增长缓慢,林业产业也处于较低层次。而由环境恶化所引发的一系列问题如:水土流失,沙漠化,旱灾,水灾等也变得不可忽视。其中西部地区表现更为明显。为了促进东西部发展的步伐一致,国家进行了西部大开发,而西部大开发在发展西部经济的同时,也带来了一些环境问题。人们的滥砍滥伐使森林资源锐减,大量稀有物种消失,生物多样性减少,自然灾害频繁发生。我国现有森林资源人均占有量明显不足,且森林资源的质量不高,天然林多被用于耕地,砍伐。人工林面积也是为数不多,且分布不均,成活率较低。现如今森林资源不足已成为我国向前发展的障碍,如果不及时解决,后患无穷。 2森林减少引起的问题 森林在地球上的作用不可小觑,近年来因森林资源减少而引发的环境问题不容乐观。(1)水土流失,森林被砍伐后,裸露的地表经不起风吹雨打日晒。晴天时,由于太阳曝晒,随着气温的升高地表温度也随之升高,有机物分解为可溶性矿质元素的速度加快;雨天时,雨水直接冲刷地表,把肥沃的地表土壤连同矿质元素直接带进江河。据估计,我国每年约有50多亿吨土壤被冲进江河。(2)流沙淤积,堵塞水库和河道。诸如黄河水中的含沙量居全球之首,每当雨季来临,降雨增加,水位就会迅速上升,其中水、沙含量各占一半。由于泥沙淤积,黄河下游部分地区的河床比堤外土地要高出很多,有的地方可达12m,甚至比开封市的城墙还高,严重影响到了人民的生命和财产安全。(3)环境恶化,一个地区的植被覆盖率如果高于30%, · 41 ·

森林资源调查研究

锦屏山森林公园树种的应用和调查及其分析 摘要 通过对锦屏山森林公园树种的调查和应用研究,根据锦屏山实际林相林貌,经过林相改造,使锦屏山生态结构更加科学化;树种资源更加丰富,结合科学规划,合理布局林种树种。让港城沿海重点开发城市成为风景旖旎,让人流连忘返的好去处,让锦屏山森林公园变成资源丰富的市民休闲的理想场所。 关键词:森林公园树种调查应用配置分析 锦屏山森林公园东临黄海,坐落在江苏省连云港市云台山脉中。位于海州古城之南,北纬34o32 ′56〃,东经119o8′ 8〝。由7座相连的山体,37座山头组成。其最高峰马耳峰海拔为427.7米。总面积2159公顷。锦屏山属暖温带南缘,系湿润、半湿润季风气候,四季分明,气候温和,日照充足,年平均气温14?,无霜期216天,年日照实数2530.8小时,年平均降雨量900毫米左右,地貌类型为低山,土壤为棕壤土,宜林地土层厚度20-80厘米。 1.调查背景、现状、目的意义 锦屏山地处市区西南部,1996年被列为省级森林公园,紧邻海州古城。其间分布有桃花涧风景区,石棚山风景区,孔望山风景区。由于树种单一,受松干蚧病虫害的侵袭,赤松纯林成片死亡,为改善生态环境,保护旅游资源。通过林相改造,使之作为城市绿肺,美化市容,衬托建筑,提生城市形象,增加艺术效果。 锦屏山森林公园是连云港市海州区的南大门,虽为省级森林公园,但由于自然灾害和人为干扰,森林覆盖率低,大片岩石裸露,整体景观效果差,严重阻碍旅游事业的发展。 当前中国人口剧增,经济快速发展,使土地过度利用,自然植被急剧减少。特别是对沿海这样人口密集的地区,自然植被严重破坏。运用生态恢复,对现有森林公园的植被进行恢复改造,最大限度地提高单位森林面积对生态环境的作用。有利于提高森林覆盖率,改善人居生态环境,有利于加强环境保护,提高森林景观效果,提高生物多样性,丰富森林文化内涵。 2 锦屏山树种现状调查 2.1树种种类资源调查情况 锦屏山森林公园的植物资源十分丰富,其中木本植物共有69科,140属,240种。由于气候类型的特殊性,锦屏山地带性植被为暖温带落叶阔叶林,混生有亚热带树种,局部地区

中国历史地理

教学大纲 一、课程说明 (一)课程性质 本课程是全校大四各专业的公共选修课。 (二)教学目的 通过本课程教学,一是向学生传授中国历史地理的基本知识,使学生基本了解与与掌握历史上中华民族人文与自然历史的空间形成过程及其互动规律;二是在学习中进行科学思维方式的培养与训练,培养学生认识分析和解决问题的能力;三是进行爱国主义优秀传统文化和科学精神和教育,增强学生的爱同主义精神,提高综合文化修养。 (三)教学内容 本课程内容丰富,涉及面广,包容量大,主要包括中国历史自然地理、历史人文地理和历史地理学理论与文献等,涉及气候、河流湖泊、植被、地貌、政区、领域、都市、经济、人口、交通、文化等诸多方面。 (四)教学时数 本课程讲授一个学期, 32课时。 (五)教学方式 本课程以人地互动关系为主线,教学中以运用理论讲授与实践考察为主要教学方式,将采用讲授、讨论、参观考察、作业、论文、考察报告等多种形式有机结合的方法。 二、课程大纲 绪论 教学要点:历史地理学的概念和学习方法 教学时数:2学时 教学内容: 一、现代历史地理学的归属问题 二、现代历史地理学的发展 三、怎样学习历史地学

考核要点:了解历史地理学的学科性质及现代历史地理学的发展历史,学习中国历史地理学的基本方法。 第一章历史气候变迁 教学要点:历史时期我国气候演变的趋势。 教学时数:3学时 教学内容: 第一节历史时期的气候变迁(1学时) 一、冰后期气候的周期性变化 二、气候变化产生的原因 第二节气候变化产生的影响(2学时) 一、第四纪气候变化与人类产生 二、冰后期的环境与新石器时代文化繁荣 三、黄河文明产生的气候机理 四、汉唐盛世与气候波动 考核要点:历史时期我国气候变化及基本特点。 第二章历史时期森林植被变迁 教学要点:中国古代森林植被变迁基本趋势。 教学时数:2学时 教学内容: 第一节古代中国境内的森林植被变迁(1学时) 一、黄河流域文明的推移发展与森林分布的变迁 二、明清皇木采办与南方森林资源的损耗 三、近3000年来南方山地垦殖与森林资源的损耗 四、近现代人口膨胀对森林资源的损耗 第二节历史时期的植被变迁(1学时) 一、历史时期中国植被的分布演变 二、历史时期中国植被的变迁趋势及原因 考核要点:历史时期我国植被变化及基本特点。