城市治理_一个文献综述_邬晓霞

大,具有融合农村第一、第二、第三产业的实力。这些情况表明,把农产品加工业定位为推进农村第一、第二、第三产业融合发展最关键最重要的业态十分必要。此外,近年来休闲农业发展突飞猛进,且从诞生的第一天起就高度体现了第一、第二、第三产业融合的理念,市场空间十分广阔,也是推进农村第一、第二、第三产业融合值得高度重视和借力的重要业态。

3.明确融合的主体在新型经营体系。农村第一、第二、第三产业融合发展,千家万户的农民都要行动起来,但由于我国农户经营规模狭小,特别是传统小农户很难在推进融合发展上发挥大的作用。从我国的实际出发,推进农村第一、第二、第三产业融合发展,既要调动广大传统小农户的积极性,更要发挥新型农业经营主体的作用。

4.明确融合的保障在市场和政府两只手的共同作用。推进农村第一、第二、第三产业融合发展,重在发挥市场机制和市场主体的作用,政府不能够包办,也无法包办。但是,在发挥市场决定性作用的同时,也要更好地发挥政府的作用。一是加强规划引领。特别是在当前各方认识尚不尽统一、各地工作头绪尚不清晰的情况下,尤其需要通过规划等指导性文件统一思想、提高认识、明确原则方向和目标任务及措施。二是加强示范引导。推进农村第一、第二、第三产业融合发展,各地情况千差万别,在不同区域和不同行业及领域,通过总结发现树立一批融合发展的先进典型,加强宣传推广,促进由点到面发挥示范带动作用十分必要。三是加强政策激励。研究制定针对性政策,对农村第一、第二、第三产业融合发展做得好的地区和经营主体等,通过财政奖补、税收优惠、金融扶持、通报表彰等形式给予适当奖励,推动形成争先进、学先进、赶先进的良好氛围,构建起长效的农村第一、第二、第三产业融合发展推进机制。⑨

参考文献

①②④马晓河:《推进农村一二三产业融合发展的几点思考》,载于《经济日报》2016年2月25日。

③⑤课题组:《推进农村三次产业融合发展要有新思路》,载于《宏观经济管理》2015年第7期。

⑥徐绍史:《推进农村一二三产业融合发展》,载于《经济日报》2016年1月23日。

⑦芦千文、姜长云:《关于推进农村一二三产业融合发展的分析与思考》,载于《江淮论坛》2016年第1期。

⑧何钦:《福建农村三次产业融合的调查与思考》,载于《当代农村财经》2015年第12期。

⑨刘明国:《推进农村一二三产业融合发展》,载于《学习时报》2015年8月18日。

城市治理:一个文献综述

首都经济贸易大学城市

经济与公共管理学院

邬晓霞卫梦婉

摘要:通过梳理2000年以来国内外学者在城市治理与城市治理能力的内涵、城市治理模式、城市治理能力评价以及城市治理实践等四个方面的研究成果,指出现有研究的不足之处,基于此提出今后的研究重点,以推进我国城市治理体系和治理能力现代化的进程。

关键词:城市治理;城市治理能力;城市治理能力评价

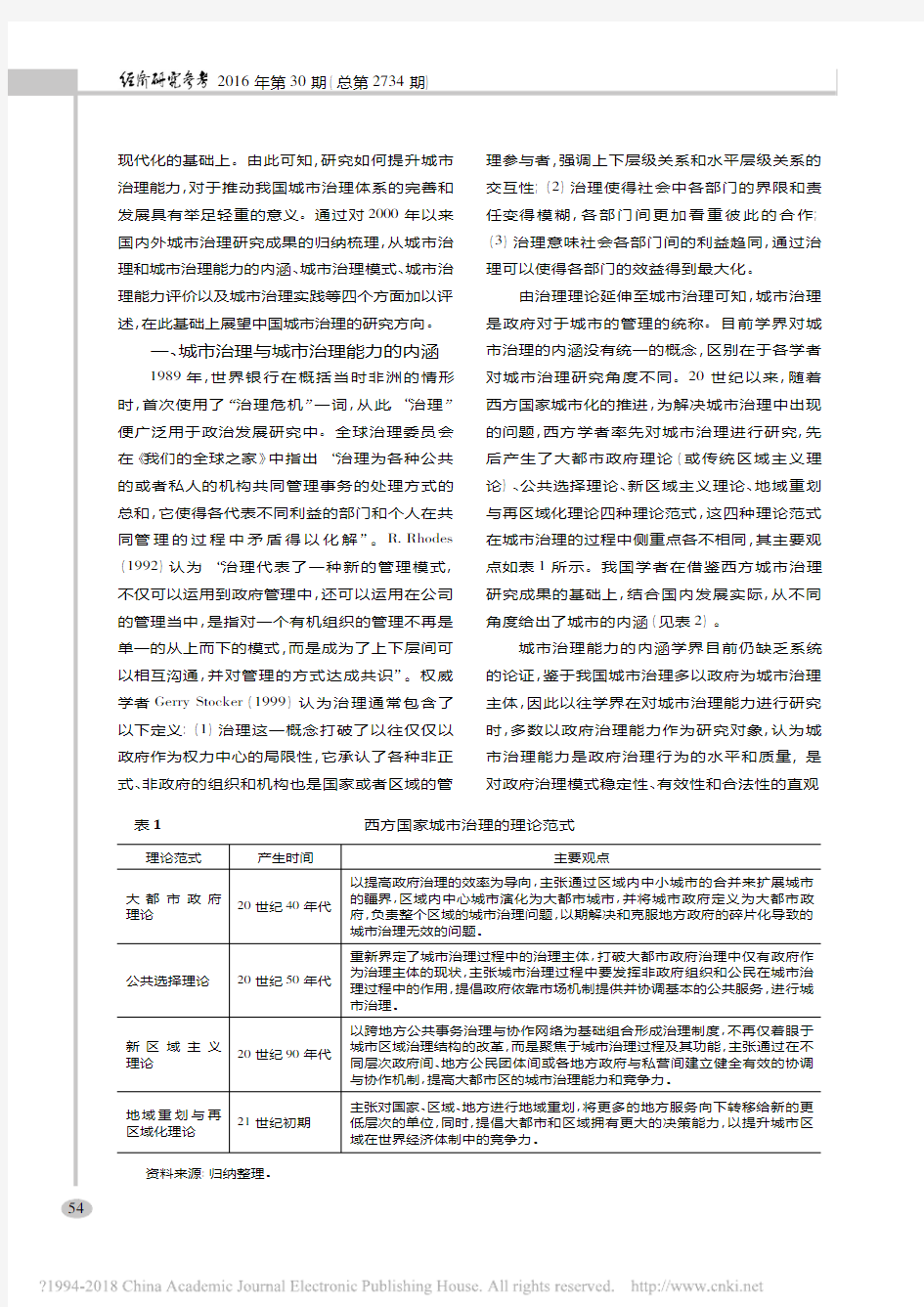

城市治理起源于20世纪90年代,旨在解决欧美国家在城市发展中所遇到的问题。随着改革开放以来我国城市化率大幅提高,城市治理成为我国城市问题的研究热点。我国学者通过学习借鉴一些国外发达城市治理的相关经验,积极探索适应我国国情的城市治理模式,以推动我国城市的健康发展,增强我国城市竞争力。党的十八届三中全会提出国家治理体系和治理能力现代化的建设目标,而推进国家治理体系和治理能力的现代化必然要建立在城市治理体系和治理能力DOI:10.16110/https://www.360docs.net/doc/b618701840.html,ki.issn2095-3151.2016.30.036

业化城市治理模式、国际化城市治理模式、顾客导向型城市治理模式;饶会林(2003)提出“导顺治逆”的城市治理模式。

随着对城市治理理论研究的逐步深入以及城市发展趋于多样化和复杂化,更多学者针对城市具体发展现状,基于不同的角度进行城市治理模式的创新。韩福国(2013)从人口流动与高密度聚集的视角提出开放式的城市治理模式,指出城市发展的未来趋势是多中心的治理方式,而这种多中心的治理模式的形成则需要城市形成开放的发展结构和管理结构,各种社会群体都应有参与城市治理的途径。王东、刘建党(2014)以深圳服装产业为对象提出了产业转型升级中的城市治理模式,研究指出在城市产业升级过程中,城市的治理不应该仅由政府和市场作为治理主体,为避免政府和市场的同时失灵,城市治理的主体还应加入行业协会(或商会)等社会组织的力量,利用政府、市场、社会三者的合力,在促进城市产业优化升级的同时建立最佳的“强政府+强市场+强社会”城市治理体系。姜爱林、陈海秋(2009)以生态角度着手,提出了城市环境治理模式。城市环境治理模式主要包括政府直控型环境治理模式、市场化治理模式与自愿性环境治理模式等类型。徐晓林、周立新(2014)提出数字化城市治理模式,该模式改变了以往自上而下的信息传递方式,使非政府组织和民众可以更为直接地参与到城市治理的过程当中,打破了政府信息垄断,简化城市治理过程,提高民主化程度,使城市治理主体间以及治理主体与基层民众间的诉求可以及时的得到表达,各部门间可以直接对城市治理过程中出现的问题进行交流,实现公众利益的最大化。

三、城市治理能力评价

城市治理能力是衡量一个城市治理效果的综合体现,早期城市治理模式是以政府为主导并且非政府组织的参与很难用指标来量化,因此学界多采用对城市政府政绩的评价作为当地城市治理的评价。目前学术界对于城市治理能力的评价并没有统一的综合标准,为全面反映城市治理能力,学者分别从综合和局部两个方面对城市治理能力进行评价。

国内外学者对城市治理能力的综合评价开展了深入的研究(见表3)。最早对“治理水平”进行综合评价的是世界银行建立的“世界治理指标”,其也是目前影响最大、使用最为广泛的治理评价体系。该指标体系主要采用“发言权和问责、政治不稳定和暴力、政府效率、管制负担、法治、贪污”共六个子指标集。西方国家作为政府治理及城市治理研究的先导者,率先对政府及城市治理评价做出了具体研究。澳大利亚的政府治理评价工作开展较早,主导澳大利亚公共服务和政府治理评价工作的公共服务委员会APSC (Australian Public Service Commission)设立了涉及社会保障、教育、医疗卫生服务的治理评价体系,并根据其出具的评价报告提供相应的政策建议。美国政府1993年颁布了评价政府治理绩效的《政府绩效与结果法案》,并由基金会出资的专业评价机构、以地方政府为成员的联盟团体,高等院校设立的研究机构、地方政府设立的专门的评价部门参与政府和城市治理评价。

我国学者对城市治理综合评价研究的代表性成果还包括:俞可平(2008)提出以“公民参与、人权与公民权、党内民主、法治、合法性、社会公正、社会稳定、政务公开、行政效益、政府责任、公共服务和廉政”等12个方面为指标的“中国治理评价框架”。但这一评价方式仅仅停留在定性分析之上,未对治理结果进行衡量。过勇、程文浩(2010)采用主客观相结合的方法,提出“参与、公正、有效、管制、法治、透明和廉洁”共七个维度的治理水平评价框架,并以此评价体系对我国五个主要城市进行评价和对比。张红樱、张诗雨(2012)从城市经济发展的程度、可持续性以及治理主体角度给出了城市治理能力的综合评价体系。王珺、夏宏武(2015)从基础设施、文化教育、医疗卫生等城市治理的六大具体领域对城市治理能力的综合评价体系进行研究。

四、城市治理的实践

西方发达国家对城市治理的研究较早,不同治理模式的实践案例较为丰富,而中国城市治理的研究起步较晚但发展迅速,同样取得丰硕成果,为我国城市治理的进一步发展奠定了坚实基础。以下分别从城市内部、特大城市治理以及大都市区、城市群三个层面对国内外城市治理实践现状进行简要概述。

1.城市社区治理模式的实践。随着大型社区的兴起和城市管理体制的不断变化,为使城市精细化治理,学界提出了城市社区化治理的概念。城市社区治理可采用政府主导型、政府推动社区自治混合型和社区自治型的治理模式。城市社区治理拓宽了公民参与城市治理的途径,更多的体现城市公民的诉求,有助于提升城市治理的效率、透明度和合法性。美国城市社区治理的主体由官方、半官方和非政府的社区组织组成。以亚利桑那州的坦佩市为例,为推动城市治理,市政府下专设社区发展部、社区关系部、社区服务部用以反映社会民意,共同协助政府部门进行城市治理;新加坡的社区治理组织体系完善,由政府组织自上而下对社区发展进行治理。社区内主要有三个组织:公民咨询委员会、居民联络所管理委员会和居民委员会。其中公民咨询委员会地位最高,主要负责社区居民与政府间的信息传达。居民联络所管理委员会负责组织不同社区间各种文娱活动,以增进社区间团结。居民委员会是第三层次治理组织,主要承担社区内部治理的具体事宜。目前,北京市城市社区治理主要分为“三社一体化”、“一心两会一站”、“多元参与,协商共治”三种模式。通过设立专门办理各种公共服务的社区服务站、理顺社区居委会与行政组织之间的关系,来实现社区居委会自治职能,使社区居委会能够发挥其组织优势,承担部分下沉到社区的行政事务,实现城市治理的精细化管理。

2.特大城市治理的实践。近年来,随着全球城市化进程的不断加快,特大城市在世界范围内不断涌现。特大城市通常是某个城市群的中心,它们常常是该国的政治、经济、文化中心,尤其在经济领域中起着重要作用,是国家竞争力的重要体现。伦敦早期的城市治理一直由政府主导,但其在《1999年大伦敦市政府法案》颁布后逐渐引入了志愿组织、私营部门和公民,就城市环保、交通、基础设施建设合作分工达成协议,形成了公私合作的治理状态;加拿大在城市治理过程中也在部分领域对政府职能进行下放,引入公私合作伙伴关系,鼓励公民参与共同治理城市。上海采取政府主导下的多元治理模式,基于城市中心城区和郊区不同的经济水平,采用不同的治理方式:城市中心城区逐步发展以社会组织为主,单位、社区协同治理而郊区在由政府引导和社会组织指导下,逐步形成底层社区自我组织、自我管理的治理模式。深圳市在城市治理的过程中引入城市规划过程的公众参与机制,打破规划决策的封闭性,使城市规划决策权力从规划行政部门向社会人士部分转移,从而提升城市治理民主化程度。此外,深圳市在城市治理环节采用部分“城管业务”市场外包的措施,利用社会非政府组织力量,逐步形成了“政府主导、企业协同”的城市治理格局。

3.城市群治理的实践。伴随城市面积的不断扩大加之便捷的立体交通网络的建立,城市间的物理边界愈加模糊,从而形成大都市区、城市群。以往各自为政的城市治理行为已难以满足城市群的未来发展,因此形成了以城市间政府联手进行城市治理的模式。城市群治理模式并非以控制为手段,而是以协调为手段,协调城市间关系,共同解决大都市区、城市群发展所面临的区域问题。德国的鲁尔地区是德国最大的巨型城市地区“莱茵鲁尔都市区”的核心区,也是著名的“多中心”老工业基地。鲁尔地区区域治理过程中,不同城市间结成鲁尔地区联盟对治理过程中出现的问题进行监督,其次鲁尔地区借助市场竞争机制来实现高效的“多中心”治理,最后

还引入公私部门之间的合作以推动鲁尔地区区域治理进程;美国华盛顿大都市区下属的15个县市组建了华盛顿大都市区政府委员会(MW-COG),委员会拥有华盛顿大都市区财政分配权,通过对不同县市的财政支配权此来调动各政府加入该组织的积极性。该组织促使华盛顿大都市区内各地方政府通过寻求合作来解决区域治理难题;我国珠三角城市群的区域治理经历了由通过行政区划调整来实现区域治理向非正式的政府区域治理结构的转变。通过城市间正式的和非正式的合作,不仅突破了珠三角城市群因内部城市各自为政导致的资源浪费、效率低下等城市发展的瓶颈,还利于珠三角城市群资源优化配置和城市的综合治理。为加强城市合作、提升长江三角洲跨区域治理能力,1997年长三角地区建立了“长三角城市经济协调会”,借此协调机制发挥各成员城市的创造性和资源优势,同时高密度的议事协商制度,使区域公共事务得到充分传递,为区域合作良性发展提供了保障,带动区域整体实力的提高。

五、小结

据现有城市治理和城市治理能力的研究可以看出,我国学界对城市治理问题的研究起步较晚,但已取得巨大的进展,目前处于初级研究阶段。对城市治理问题的研究还存在以下四点不足:

第一,学界对城市治理的研究没有系统性的理论体系作为基础支撑,同时城市治理能力的评价仍无统一的评判标准,也缺乏量化指标进行判断,因此导致不同指标体系下城市治理能力的测度结果无法进行有效对比。

第二,城市治理主体在具体的治理实践过程中较为混乱。如今我国城市治理已然以政府为治理主体,各种专业的城市治理职能部门还有待进一步拓展,公众、企业和非政府组织在城市治理过程中的参与度明显不足。

第三,缺乏对中小城市治理能力的研究。我国对城市治理的研究多着眼于上海,北京,深圳等超大城市、特大城市、城市群跨区域治理的实证研究,针对中小城市治理能力的研究成果较少。

第四,在城市治理模式的选择上缺乏创新,一些城市存在“生搬硬套”不适合自身发展的国外模式的现象,不仅没有起到促发展的作用,反而影响当地城市的健康发展。

基于以上不足之处,未来中国城市治理的研究需重点关注以下四个方面:一是城市治理的系统性研究,探索适合中国城市发展的治理模式和治理体系,建立符合我国国情的城市治理评价指标体系,通过对中外城市治理的比较,解决西方城市治理理论在中国城市管理中的适用性问题。二是加强非政府治理主体的参与性以及协调城市治理结构中各利益相关者的作用和相互关系,如市民、企业、非政府组织等各方参与城市治理的制度建设问题,实现城市治理主体的“多元化”。三是注重城市群和中小城市治理能力问题。城市群跨区域治理未来应注重完善城市间的协调机制,而中小城市作为城市化推进的过程中的中坚力量,其城市治理状况体现了我国城市治理的整体水平,因此提升中小城市的治理能力也将会是未来城市治理领域的研究重点。四是科技创新驱动城市治理能力的提升。如何利用新媒体,新技术,对城市治理模式进行创新也将成为未来对城市治理领域研究的热门话题。

参考文献

[1]Commission on Global Governance.Our Global Neighborhood:TheReport of The Commission on Global Governance[M].Oxford University Press,1995.

[2]RhodesR.A.W.The new governance:governing without government[J].Political Studies,1996(44):652-667.

[3]Gerry https://www.360docs.net/doc/b618701840.html,ernance as theory:five proposi-tions[J].International Social Science Journal.1999(3):17-28.

[4]Savitch H.V&VogelR.K.Paths to the NewRe-gionalism.State and Local GovernmentReview,University of Georgia.Institute of Government,2000,32(3),pp.158-168.

[5]Brenner N.New State Spaces:Urban Governance and theRescaling of Statehood.Oxford:Oxford University Press,2004.

[6]Pierre J.Models of urban governance:the institu-tional dimension of urban politics.[J].Urban AffairsRe-view,1999,34(3):372-396.

[7]ElanderIngemar.Partnerships and Urban Govern-ance[J].International Social Science Journal.2002(172):233-238.

[8]Ferlie E,Ashbuner L.Fitzgerald L.The New Management In Action[M].Oxford:Oxford University Press,1996.

[9]World https://www.360docs.net/doc/b618701840.html,ernance and Development.1992[M].Washington,DC.:Institute on Governance.Principles for Good Governance in the21st Century(Policy brief 15),2003.

[10]Antonio Postigo.Accounting for Outcomes in Par-ticipatory Urban Governance through State-Civil-society Syn-ergies[J].Urban Studies,2011(9):1945-1967.

[11]Ling,O.G.2009,State Shaping of Community-level Politics:Residents Committees in Singapore.In B.L.Read&R.PekkanenEds.,Local Organizations and Urban Governance in East and Southeast Asia:Straddling State and Society,New York,N.Y.;Routledge.

[12]Wolfgang Knapp,KlausR.Kunzmann,Peter Schmitt.A Cooperative Spatial Future forRheinRuhr.Euro-pean Planning Studies,2004(3):323-349.

[13]Scheiber,W. A.(1992)The Metropolitan Washington Council of Governments.1966-1991[Z]. Washington,DC:Metropolitan Washington Council of Gov-ernments.

[14]Igor Vojnovic.The fiscal distrition of the provin-cial-municipal service exchange in Nova Scoti[J].Canadian Public Administration,Winter.1999.

[15]冯邦彦、尹来盛:《城市群区域治理结构的动态演变———以珠江三角洲为例》,载于《城市问题》2011年第7期。

[16]曾媛媛、施雪华:《国外城市区域治理的理论、模式及其对中国的启示》,载于《学术界》2013年第6期。

[17]陈振光、胡燕:《西方城市管治:概念与模式》,载于《城市规划》2000年第9期。

[18]周诚君、洪银兴:《城市经营中的市场、政府与现代城市治理:经验回顾和理论反思》,载于《改革》2003年第4期。

[19]黄楠、踪家峰:《中国城市化快速发展中的城市治理分析》,载于《学习与实践》2005年第9期。

[20]葛海鹰:《经营城市与城市治理》,载于《中国行政管理》2005年第1期。

[21]王佃利:《城市管理转型与城市治理分析框架》,载于《中国行政管理》2006年第12期。

[22]徐静:《城市治理研究的最新进展及一般分析框架》,载于《珠江经济》2008年第5期。

[23]顾朝林:《发展中国家城市管治研究及其对我国的启发》,载于《城市规划》2001年第9期。

[24]胡鞍钢、魏星:《治理能力与社会机会———基于世界治理指标的实证研究》,载于《河北学刊》2009年第1期。

[25]踪家峰、王志锋、郭鸿懋:《论城市治理模式》,载于《上海社会科学院学术季刊》2002年第2期。

[26]饶会林:《城市治理新论》,经济科学出版社2003年版。

[27]韩福国、孙颖、许小丹:《人口流动视野下的现代城市公共安全建构———基于“新型产业工人”对开放式城市治理结构的需求分析》,载于《甘肃行政学院学报》2013年第1期。

[28]王东、刘建党:《产业转型升级中的城市治理模式研究———以深圳服装产业为例》,载于《中国软科学二零一四增刊》2014年第13期。

[29]姜爱林、陈海秋:《城市环境治理的若干模式及其实践措施初探》,载于《学习与实践》2009年第4期。

[30]徐晓林、周立新:《数字治理在城市政府善治中的体系构建》,载于《管理世界》2004年第11期。

[31]俞可平:《中国治理评估框架》,载于《经济社会体制比较》2008年第6期。

[32]过勇、程文浩:《城市治理水平评价:基于五个城市的实证研究》,载于《城市发展研究》2010年第12期。

[33]张红樱、张诗雨:《国外城市治理变革与经验》,中国言实出版社2012年版。

[34]王珺、夏宏武:《五区域中心城市治理能力评价》,载于《开放导报》2015年第3期。

[35]张国玉、余斌:《基于城市可持续科学发展能力评价的城市治理———以宁波市等37个城市为例》,载于《四川行政学院学报》2013年第1期。

[36]邬文帅、寇纲:《城市环境治理能力评估:一种基于熵权的动态组合评价方法》,载于《中国系统工程学会,经济全球化与系统工程———中国系统工程学会第16届学术年会论文集》2010年第7期。

[37]余敏江:《生态治理评价指标体系研究》,载于《南京农业大学学报(社会科学版)》2011年第1期。

[38]张亚明、裴琳、刘海鸥:《我国数字城市治理成熟度实证研究》,载于《中国科技论坛》2010年第5期。

[39]高秉雄、姜流:《伦敦大都市区治理体制变迁及其启示》,载于《江汉论坛》2013年第7期。

[40]仇立平:《上海社会阶层结构转型及其对城市社会治理的启示》,载于《国家行政学院学报》2014年第4期。

[41]杨君:《中国城市治理的模式转型:杭州和深圳的启示》,载于《西南大学学报

(社会科学版)》2011年第

2期

檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶

。

欢迎订阅杂志

《经济研究参考》杂志是由我国著名经济学家于光远等老一代经济学家于1979年1月创办,原名《经济研究参考资料》。杂志创办30年来,在主管部门、经济学界和社会各方的共同支持与帮助下,以其始终站在中国改革开放最前沿、与中国经济社会发展同呼吸共命运的优良传统,以及所刊登文章内容丰富翔实、涵盖范围广泛全面、紧密联系改革开放实际等特点,深受政府经济管理部门工作者、经济研究领域专家学者、经济类院校师生和企业管理人员的喜爱,成为政府、业界、研究部门、高校经济工作者的一个很好的学术交流平台,为中国改革开放事业的推进和中国经济科学的繁荣与发展作出了积极的贡献。

一、内容及栏目设置

《经济研究参考》主要反映中国改革开放和经济社会发展的状况、趋势,以及面临的全局性问题和深层次问题,内容涵盖经济研究领域的各个方面。

设有二十余个主栏目,分别是经济学、宏观经济、产业经济、农业与农村经济、财政与税收、金融、经济体制改革、管理、市场、就业与社会保障、区域经济、可持续发展、社会发展与城市化、科学技术、对外经济关系、世界经济、综合、经济学文摘、地方财经。每期一个栏目,集中反映某一方面的专题内容。

每月出版1期《经济学文摘》,集中摘编最近两个月国内主要经济类报刊杂志的优秀文章,及时反映经济学界的研究动态。

二、稿件来源

国家宏观经济管理部门以及有关政策研究机构、高等院校和地方政府部门以及相关经济研究机构。

三、读者对象

各级政府经济管理部门、经济研究机构、大中专院校、大中型企业、各类公司和财会金融机构、关心经济动态的各界人士。

四、定价全年360元

污水处理厂污泥处置的文献综述

污泥处理处置 摘要:本文汇总了国内外城市生活污水处理厂关于污泥处置技术的应用现状,发展趋势以及选择适合的污泥处理方法的注意事项,不同污泥处理方法的影响因素。 关键词:污泥处理,减量化、稳定化、无害化、资源化,浓缩,消化,脱水,干化 前言:在“十一五”规划中明确提出到2010年底,全国城镇污水处理率达到70%的目标。在2000~2010年的两个五年计划期间,我国城市污水处理的发展经历了两个建设高潮,2010年底我国城市污水处理能力超过1.2亿m3/d,污水处理率接近75%。我国城市污水处理厂的大规模建设浪潮行将结束,一些城市由于污水处理率的大幅提高,污泥产量增加迅速,污泥处理设施滞后的严重问题已经凸显。“十二五”期间全国年干污泥产量为700万~1200万t,折合80%含水率的湿污泥3500万~6000万t。如果处置不当很容易造成二次污染,是我国的城市污水处理的巨大投资和建设成果功亏一篑。污泥处理已经成为我国城市污水处理行业发展的瓶颈。 1.当下污泥的处理手段: 1.1减量化:污泥具有含水率高和体积庞大的特征,污泥处理首先应采取有效的减容、减量等手段降低其体积和质量,减少后续运输、贮存、处理和处置污泥量。一般采用浓缩,脱水和干化等技术及设备。 1.2稳定化:污泥还有污染物总类多和高度浓缩的特点。含有大量易腐败降解的有机质,必须进行稳定化处理,稳定化是指通过技术手段

使污泥中的有机物在一定程度降解为无机物的过程,有厌氧消化、好氧消化、好氧堆肥等三种稳定化工艺。 1.3无害化:经过减量化、稳定化后要进行无害化处理,无害化的主要目的是去除和杀灭污泥中的病原菌和寄生虫卵。这一系列处理为后续的土地利用、填埋、焚烧和综合利用等最终安全处置提供技术保障。 1.4资源化:我国《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》中明确没有把四原则中的资源化列入。污泥中包含有机质和营养元素,人们误以为污泥是一种资源。任何一种自然资源的利用和开发,要根据有用物质含量和开发的成本来确定资源的可利用性,当开发所需资金、技术和能源投入小于产出时,才能谈到资源利用。投入大于产出时,就失去了资源可利用性。事实上,我国污泥有机质含量低,营养元素含量也不高,所以很难资源化利用。但这并不排斥厌氧消化技术回收沼气、采用好氧发酵技术产品返还土地和建材等综合利用的处理处置方法,国家鼓励优先采用能回收和利用污泥中资源的技术和工艺。 1.5因地制宜原则:资源化利用在地广人稀、机械化发达的美国、加拿大等国多用作土地利用,其施用污泥土地的污泥负荷较低,污泥使用的机械化程度高,所以土地利用效率高。欧洲总体发展不平衡,德国、荷兰、北欧各国的居民环保意识强,对污泥利用方式要求严格,一些国家已经禁止污泥农用,到2020年全年禁止;日本由于经济发达,人口密度大,地少人多所以大多采用污泥焚烧的建材利用技术。污泥资源化在全世界的不同发展告诉我们,资源化不是唯一,只有最

城市化研究综述

城市化水平的研究综述 李楠楠1,刘淑娟1,李永胜2 (1.西北大学城市与环境学院,陕西西安 710127;2.中冶地集团西北岩土工程有限公司,陕西西安 710061) 摘要:目的城市化是社会发展的必然趋势,也是社会进步的一个重要标志,加快城市化的发展是我国现代化建设的重点发展战略。方法本文通过搜集2008年以来核心期刊以上的大量关于城市化的文献,结果总结出目前关于城市化的主流观点、主要研究方法和意义内涵。结论以期对城市化有一个更充分的了解。 关键词:城市化、综述、内涵、研究方法 Research review on city level LI Nan-nan1, LIU Shu-juan1, LI Yong-sheng2 (1,College of Urban and Environment Sciences, Northwest University, Xi’an710127, China;2. Northwest Geotechnical Engineering Limited Company,Xi’an 710061China;) Abstract: Aim Urbanization is an inevitable trend of social development,and is also an important symbol of social progress, so accelerate the development of urbanization is focused on the development of China's modernization strategy. Methods In this paper, collected since 2008, more than a lot of core journals literature on urbanization. Results Summed up the current mainstream view, the main research methods and meaning on urbanization. Conclusion It shows a deep understanding on urbanization. Key words: urbanization; review; meaning; research methods 引言 城市化是经济增长理论和发展经济学中的老课题。卡尔·马克思1858年在《政治经济学批判》中淡及城乡分离和城市发展时就使用了“乡村城市化”一词。1867年,西班牙工程师塞达在他的著作《城市化基本原理》一书中明确提出了城市化的概念[1]。纵观当今的城市化研究,由于研究目标、角度和领域的不同,不同的学者对城市化一词存在各种各样的理解,以致至今还没有形成一个世界公认的城市化定义。 经济学家侧重从经济与城市的关系来定义城市化,认为城市是人类从事非农业生产活动的中心,城市化是指不同等级地区的经济结构转换过程,即农业活动向非农业活动的转换,特别重视生产要素的流动在城市化过程中的作用[2]。如英国有经济学家就称城市化是人口、社会生产力逐步向城市转移和集中的过程。 地理学家主要研究地域与人类活动之间的关系,非常注重经济、社会、政治和文化等人文因素在地域上的分布状况,认为城市化过程除人口与经济的转换与集中外,特别强调城市化是一个地域空间过程,包括区域范围内城市数量的增加和城市地域范围的扩大[2]。 人类学家研究城市以社会规范为中心,城市化意味着人类生活方式的转变过程,即由乡村生活方式转为城市生活方式。虽然由于社会规范的概念十分抽象,难以度量,但城市化包

污水处理技术概述

污水处理技术概述 污水处理技术,就是采用各种方法将污水中所含有的污染物质分离出来,或将其转化为无害和稳定的物质,从而使污水得以净化。 一、污水处理方法的分类 现代的污水处理技术,按其作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法和生物处理法四大类。 (一)物理法 通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。物理法操作简单、经济。常采用的有重力分离法、离心分离法、过滤法及蒸发、结晶法等。 1.重力分离(即沉淀)法 利用污水中呈悬浮状的污染物和水密度不同的原理,借重力沉降(或上浮)作用,使水中悬浮物分离出来。沉淀(或上浮)处理设备有沉砂池、沉淀池和隔油池。 在污水处理与利用方法中,沉淀与上浮法常常作为其他处理方法前的预处理。如用生物处理法处理污水时,一般需事先经过预沉池去除大部分悬浮物质减少生化处理构筑物的处理负荷,而经生物处理后的出水仍要经过二次沉淀池的处理,进行泥水分离保证出水水质。 2.过滤法 利用过滤介质截流污水中的悬浮物。过滤介质有钢条、筛网、砂布、塑料、微孔管等,常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等(后两种滤机多用于污泥脱水)。 3.气浮(浮选) 将空气通入污水中,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,污水中相对密度接近于水的微小颗粒状的污染物质(如乳化油)黏附在气泡上,并随气泡上升至水面,从而使污水中的污染物质得以从污水中分离出来。根据空气打入方式不同,气浮处理方法有加压溶气气浮法、叶轮气浮法和射流气浮法等。为了提高气

浮效果,有时需向污水中投加混凝剂。 4.离心分离法 含有悬浮污染物质的污水在高速旋转时,由于悬浮颗粒(如乳化油)和污水受到的离心力大小不同而被分离的方法。常用的离心设备按离心力产生的方式可分为两种:由水流本身旋转产生离心力的为旋流分离器,由设备旋转同时也带动液体旋转产生离心力的为离心分离机。 旋流分离器分为压力式和重力式两种。因它具有体积小、单位容积处理能力高的优点,近几十年来广泛用于轧钢污水处理及高浊度河水的预处理。离心机的种类很多,按分离因素分有常速离心机和高速离心机。常速离心机用于分离低浆废水效果可达60%~70%,还可用于沉淀池的沉渣脱水等。高速离心机适用于乳状液的分离,如用于分离羊毛废水,可回收30%~40%的羊毛脂。 (二)化学法 向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水中的某些污染物质,或使其转化为无害的物质。常用的方法有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。 1.化学沉淀法 向污水中投加某种化学物质,使它与污水中的溶解性物质发生互换反应,生成难溶于水的沉淀物,以降低污水中溶解物质的方法。这种处理法常用于含重金属、氰化物等工业生产污水的处理。按使用沉淀剂的不同,化学沉淀法可分为石灰法(又称氢氧化物沉淀法)、硫化物法和钡盐法。 2.混凝法 向水中投加混凝剂,可使污水中的胶体颗粒失去稳定性,凝聚成大颗粒而下沉。通过混凝法可去除污水中细分散固体颗粒、乳状油及胶体物质等。该法可用于降低污水的浊度和色度,去除多种高分子物质、有机物、某种重金属毒物(汞、镉、铅)和放射性物质等,也可以去除能够导致富营养化物质如磷等可溶性无机物,此外还能够改善污泥的脱水性能。因此混凝法在工业污水处理中使用得非常广泛,既可作为独立处理工艺,又可与其他处理法配合使用,作为预处理、中间处理或最终处理。目前常采用的混凝剂有硫酸铝、碱式氯化铝、铁盐(主要指硫酸亚铁、三氯化铁及硫酸铁)等。

糖厂制糖污水处理工程设计文献综述(可编辑)

糖厂制糖污水处理工程设计-文献综述 本科毕业设计论文 论文综述 文献综述 目录 1.前言1 2. 制糖废水的来源和水质 1 3. 制糖废水处理研究的历史 2 4. 制糖废水处理常用的工艺 2 4.1厌氧处理 2 4.2 好氧处理 4 4.3 土地处理 4 5. 适合本设计工艺 5 5.1 工艺的选择 5 5.2 工艺流程图及描述6 6. 结语7 参考文献8 前言 水是生命之源,是人类和其它一切生物生存和发展的物质基础,又是社会经济发展重要而宝贵的资源。随着经济的发展和人口的增长,水资源的短缺已成

为当代社会突出的环境问题。 目前我国有60%以上的水源用于农业,工业用水约占20% ,主要工业产品的平均用水量比发达国家高几十倍甚至上百倍,不仅加剧了用水的紧张,而且产生大量污水污染环境。根据国家环保总局发布的“2002年全国环境统计公报”显示,2002年,全国废水排放总量为439.5亿吨,比上年增加1.5%。其中工业废水排放量207.2亿吨,占废水排放总量的47.1%;废水化学需氧量CODcr排放量1367万吨,其中工业废水中化学需氧量排放量584万吨,占化学需氧量排放总量的42.7%[1]。重金属、砷、氰化物、挥发酚等的排放量也呈上升趋势。 目前制糖废水的治理主要采用物化法和生化法。用物化法对废水进行预处理,然后再进入生化系统,最后依次经物化处理及生物滤池后达标排放。物化法处理包括:沉淀法,吸附法,电化学法。磁分离法,高级氧化法,蒸发浓缩法等。制糖废水的可生化性好,因此国内外对此废水的处理常采用生化法。主要有厌氧处理法UASB法、二段厌氧法、厌氧一好氧处理法、厌氧一光合细菌处理法等。 2. 制糖废水的来源和水质 制糖废水包括生产废水和糖蜜酒精废水两部分。生产废水是指以甜菜和甘蔗为原料加工生产蔗糖过程中产生的废水,一般为中、低浓度废水,包括洗涤流送水、冷凝冷却水、滤泥水、压粕水、洗滤布水亚法糖厂等。糖蜜酒精废水是指以制糖副产品一糖蜜为原料,发酵生产酒精过程中产生的高浓度有机废水。此类废水水量大,每生产1吨酒精约产生7~15吨废水,而且污染物浓度高,含有糖、蛋白质、氨基酸、维生素等有机物以及N、P、K、Ca、Mg等无机盐和较高浓度SO42-。此类废水大多呈酸性,而且色度高,类黑色索等难以降解。这些废水若直接排放会造成水体富营养化、缺氧、鱼虾绝迹、水质恶化、发臭,严重污染地表地

工业废水文献综述

工业废水处理课程论文 题目:重金属废水处理方法综述 姓名: XXX 学号: XXXXX 学院:环境学院 专业:环境工程 班级: 1班 指导老师: XX 二零一二年五月十四日

重金属废水处理方法综述 摘要:本文介绍了几种典型的重金属废水处理方法,主要包括化学沉淀法、还原法、吸附法、膜分离法、混凝法、离子交换法、电化学法等,并对上述方法的机理、优缺点进行了综述。关键词:重金属废水处理方法机理优缺点 一引言 随着现代工业的高速发展,重金属工业废水的排放量日益增加,水质更加复杂,其中有些属于致癌、致畸或致突变的剧毒物质对人类危害极大。在环境污染方面所说的重金属主要指汞、铬、镉、铅、镍、铜等不具备自然净化能力,难被生物氧化分解且毒性极强的金属元素。重金属废水主要来源于电镀、矿山开采、机械加工、有色金属冶炼、废旧电池垃圾处理,以及农药、医药、油漆、颜料等生产过程排放的废水。目前,研究经济、高效的重金属工业废水的处理技术已成为环保工作的当务之急。水体重金属污染已经成为我国和世界上最严重的环境问题之一,对重金属废水的治理受到国内外科研工作者的高度重视。 二重金属废水处理方法 (一)我国重金属废水污染现状 近年来随着城市现代化水平和工业生产的发展,废水排放量逐年增加,我国水体重金属污染问题越来越严重,这主要是工业重金属废水的大量排放造成的,高达80.1%江河湖库底质受到污染,各类地表水饮用水体中重金属的超标现象严重。35.11%的城市河流的河段出现总汞含量超过地表水三类水体标准的现象,25%的河段总铅含量超过三类水体标准,18.46%的河段有总镉含量的超标样本出现。黄河、淮河、辽河等十大流域的水质中重金属含量超标断面的污染程度均为劣五类;黄浦江水系表层沉积物调查发现,九条支流中铜、锌、镉、铅污染较严重,干流汞含量明显增加,更为严重的是镉超背景值2倍,铅超1倍;苏州河中铅全部超标,镉为75%超标,汞为62.5%超标。进入江河等的污染物最终流入海洋,致使重金属污染的危害殃及博大的海洋,如果对此现象不加重视和控制,这种危害将越来越严重。 (二)重金属处理方法

农村生活污水处理文献综述

1.文献综述 农村生活生活污水治理研究进展 摘要:农村生活污水是面源污染的主要来源,污染已对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响,为确保农村水源安全和农民身体健康,农村污水治理刻不容缓。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了建设社会主义新农村,国内掀起了新农村建设的热潮。具有战略高度的新农村建设已经将农村及村镇地区的给排水问题提上了日程。了解村镇基本情况,分析总结村镇污水特点,探讨村镇污水治理的适用工艺技术具有重要的意义。结合村镇生活污水水质水量特征分别介绍了氧化沟、接触氧化、化粪池技术、净化沼气池技术、人工湿地技术、人工快速渗滤技术等技术。 关键词:农村生活污水人工湿地组合技术 Farmers' concentration living sewage disposal are reviewed Abstract:Rural domestic sewage are the main sources of non-point source pollution, and pollution has water, land and other natural environment in rural areas of severe impact, in order to ensure the rural water supply security and farmers' health, so it is urgent to rural sewage treatment.The national economic and social development of the eleventh five-year plan outline is put forward in order to build a new socialist countryside, raised a hot wave of new rural construction in China. Strategic height of the new rural construction has water supply problem in rural and town area on the agenda.Understand the rural basic situation,analysis summary village sewage characteristics,discusses the application of the rural sewage treatment technology has important significance. In combination with characteristics of rural domestic sewage water respectively introduces the oxidation ditch technology,contact oxidation and septic tank. Keywords: Rural domestic sewage,Constructed wetland,Septic tank

关于城市化问题的文献综述

关于城市化问题的文献综述 摘要:本文对近几年来最具代表性的20篇经济类核心期刊上发表的所有有关区域经济学关于城市化的学术论文进行总结,并对这些理论观点进行了归纳与分析,从而进一步的探究了城市化理论的发展方向,以及城市化与其它社会进程现象之间的相互关系,尤其在城市化和城市集中度这个研究方向上进行了详细的阐述。 关键词:城市化、城市集中度 一、城市化和城市集中度 城市化和城市集中度是城市化过程的两个方面。在这些论文中发现更多在关注城市化程度本身,以及对于我国城市化水平与工业化水平的关系、我国城市化率是否滞后等问题进行了十分深入的探讨,但是对于城市集中度问题的研究上所提比较少了。 关于我国城市化是否滞后的问题,比较主流的观点是,我国城市化水平严重滞后于工业化水平,也滞后于许多发展中国家(郭克莎,2002;安虎森、陈明,2005)。由此引出的我国城市化发展应该因循何种道路,同样也是存在着颇多的争论(温铁军,2000;赵新平、周一星,2002).同时,许多学者通过实证分析,论述了在我国提高城市化率具有许多积极影响,比如对于促进社会商品流通(晏维龙等,2004),对于缩小城乡收入差距(路铭,2000)等均存在十分显著的正面效应。洪银兴和陈雯(2000)指出我国存在严重的“城市供给不足”的问题,严重制约了经济社会发展。 提高一个国家或者区域的城市化水平,无疑对促进其经济增长具有十分重要的作用(Malpezzi,2006;Henderson,2005)。对于一个国家或者一个区域而言,提高城市集中度与提高城市化率在一定程度上是同一个问题的两个方面。人口向着某些重要城市集中,会降低一个国家或者地区的非农业人口比例,从而提高城市化水平。而人口的集中会促进知识的传播与应用,从而提高经济增长的效率(Black and Henderson,1999)。 城市化率和城市集中度是两个不同的问题,比如对于区域或者国家内部的城市而言就是这样。一个国家或者一个区域中每一城市城市化率的提高,并不伴随着国家或者区域城市集中度的提高,这是不一定的。而区域或者国家城市集中的提高,就可能会导致区域或者国家中某些城市的城市化率偏高,而另一些城市城市化率就偏低乐的现象。Henderson(2003)通过跨国研究发现,国家经济增长过程中存在最优的城市集中度,这个最有水平又会受到经济发展水平和人口规模的影响。单纯的城市化率在经济增长过程中只是作为一种结果存在的,而不是动力所在。 二、城市化与工业化 城镇化与工业化是绝对紧密联系的,相互促进,不可分割。段禄峰等(2009)认为中国城镇化总体水平滞后与工业化水平,改革开放后这种差距趋于缩小。由于城镇化的发展受自然基础和政策因素影响,各个地区又呈现出不同的情况,其中中东部地区城镇化滞后与工业化,东北地区城镇化超前与工业化,西部地区城镇化水平不高,但是却与工业化发展最为协调。 城市化、工业化的过程会引起环境质量的下降。卢东斌等(2009)采取因子分析、横截面多元回归分析和面板数据模型分析,发现从静态角度看,高城市化率一定程度上会导致城市空气质量的恶化;从动态角度看,初期城市化在一定范围内会导致这样的现象,超过某一个峰值城市环境质量会持续上升,呈现明显的三次曲线特征。 三、城市化水平的影响因素与测度 蒋伟(2009)认为中国地区城市化发展存在空间依赖性,即一个地区城市化水平的提高将通过空间溢出促进周边地区的城市化发展;同时,产业结构的变化,尤其是第三产业的发展,是影响地区城市化水平的主要因素。地区经济发展水平的提高和对外开放程度的加深对地区城市化水平的提高有积极的作用,而教育发展滞后和城乡收入差距扩大对推动城市化进程有负面的影响。张岩(2009)认为非均衡发展是城市化的普遍规律。王家庭等(2009)的研究表明中国区域间城市化水平不平衡程度的变化满足城市化库兹涅茨倒“U”型假说,目前处于城市化水平不平衡程度缩小的阶段,但是缩小速越来越慢。 四、城市化进程中土地利用效率及土地流转

小区污水处理设计 开题报告 -

毕业设计开题报告 一、本课题设计的目的和意义 随着我国经济的飞速发展,目前全国年排污量约为350亿立方米,但城市污水集中处理率仅为15%,全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近的水体,使得原本具有泄洪和美化景观作用的河渠变成了天然污水渠。城市规模不断向周围扩展,小区服务功能越来越强,在众多城市的边缘地区以及旅游景区出现了许多新的小区,如宾馆、别墅、学校、休闲娱乐设施、医院等。小区污水的来源变得复杂化,污水的性质也更恶劣。这些小区往往远离城市污水处理厂,没有市政管网覆盖,给集中处理带来不便,小区污水大都就近排入地面水体,污染了周围环境,使地面水体水质恶化。因此,处理好小区生活污水,减少其对城市的环境污染具和解决水资源紧缺和高效利用有积极而重要的意义。 本课题经过查找相关文献资料,选择合理工艺处理小区污水,使达到达标排放或回用目的。 利用所学专业知识用于本次毕业设计——小区污水处理设计中,凭此来熟悉并掌握排水工程的设计内容、设计原理、方法和步骤,能根据原始设计资料正确地独立地选定设计方案,熟悉设计计算书和设计说明书的编写内容和编制方法。

二、设计依据、原则 (1)设计依据 ①《污水综合排放标准》(GB8978—1996); ②《建筑给排水设计规范》(GBJl5—88); ③《给水排水快速设计手册》; ④《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(GJ3025-95) ⑤《生活杂用水水质标准》(CJ25.1 - 89) (2)指导原则 根据污(废)水的处理要求小区废水的自身特点,指导原则如下: (1)出水处理和处理程度。不同地区出水要求差异较大,因此需要因地制宜和实际需要,参照相关标准采取合理工艺达到处理要求。 (2)协调一致。小区污水处理设施要与小区建筑相协调,力求美观。 (3)简单实用,节省空间,考虑长远。尽量采用立体结构工艺,高程布置上充分利用地下空间,空间布置要紧凑,以节省用地。位于下风向,与小区保持一定距离,减少环境影响。根据小区人口增加情况,可考虑20年左右设计实用寿命。(4)处理程度高,污泥产量少,尽量采取节能工艺。保持合理污水处理符合和冲击符合,使工艺运行稳定高效。 (5)基础数据可靠 认真研究基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程设计提供可靠的依据。 (6)针对水质特点选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的处理工艺,积极慎重的采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定的达标排放。 (7)避免二次污染 尽量避免或减少对环境的负面影响,妥善处置处理渗滤液工程中产生的栅渣、污泥,臭气等,避免对环境的二次污染。

我国农村生活污水处理现状和对策

我国农村生活污水处理现状和对策 摘要:针对农村生活污水已经成为影响中国农村水环境质量主要因素之一的现状,从适合中国农村生活污水分散式处理的思维人手,介绍了我国现今主要的分散式生活污水处理技术的原理、特点、不足及其应用现状。 关键词:农村生活污水处理技术问题 1、农村生活污水处理的现状不容乐观 随着农村经济的快速发展,农村生活污水排放量增大,使农村地区环境状况日益恶化,农村环境质量明显下降,直接威胁着广大农民群众的生存环境与身体健康,制约了农村经济的健康发展,农村环境状况令人担忧。我国有96%的村庄没有排水渠道和污水处理系统,生产生活污水随意排放。89%的村庄将垃圾堆放在房前屋后、坑边路旁甚至水源地、泄洪道、村内外池塘,无人负责垃圾收集与处理。目前全国农村每年有超过 2500 万吨的生活污水直接排放,造成河流、水塘污染,影响村民居住环境,严重威胁农民的身体健康。农村污水处理的特征首先是处理率低,其次是间歇排放,排量少且分散,第三是氮磷浓度高及含有大量的营养盐、细菌、病毒等,这些都给农村污水的收集和处理带来了一定的难度。 2、农村生活污水处理常用工艺介绍 2.1 好氧生物处理工艺 适用于小量污水处理的好氧生物处理工艺主要有生物接触氧化、生物滤池、生物转盘、序批式反应器(SBR)等。我国农村生活污水处理应用较多的好氧生物处理工艺是生物接触氧化法。生物接触氧化法是在生物滤池的基础上,通过接触曝气形势改良而演变出的一种生物膜处理技术。生物接触氧化技术是介于活性污泥法和生物膜法之间的处理技术。在填料表面上培养微生物,形成生物膜,并采用与曝气池相同的方法向微生物供氧,污水流过时与填料上的生物膜接触,通过微生物的新陈代谢作用降解污水中的污染物从而达到净化的目的。生物接触氧化工艺占地面积小、处理负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、维护管理简便。生物接触氧化工艺对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行条件下仍能保持良好的处理效果,对于水量不均匀的农村生活污水处理更具有实际意义。然而对于农村生活污水来说生物接触氧化工艺的投资和运行费用偏高,所以此工艺适合于我国南方及东部城市化速度快、比较富裕的农村推广应用。 2.2 人工湿地和稳定塘系统 2.2.1 人工湿地工艺

城市化评价指标体系研究综述

城市化评价指标体系研究综述 作者:王琳等来源:城市化网添加日期:09年12月07日 城市化是伴随着工业化和经济发展而出现的一种世界性的社会经济现象。按照城市化发展的一般规律,目前我国正处于城市化快速发展阶段,多元变动的社会经济关系使得对于城市化的研究成为转型期发展的焦点之一。而其中,正确测度城市化是客观评价中国目前城市化水平,制定城市化发展战略的重要环节,将为政府选择合理的城市化发展模式,制定合理的政策措施奠定良好的基础。本文拟重点在城市化评价指标体系研究上作相关探讨。 一、传统的单指标评价方法 传统的单指标评价方法,一般是指人口比重指标法,其具体计算方法可以用某一国家或地区内的城镇人口占总人口的比重来表示该地区城市化水平。用公式表示为: U=[PC/(PC+Pr)]*100% =(PC/N)*100% 式中,U表示城市化水平 (或称城镇化率),PC表示城镇人口,Pr表示农村人口,N表示地区总人口,即城镇人口与农村人口之和。可见,在该方法中城镇人口的统计口径和统计数据尤为重要,不仅要区分不同人口统计口径的标准,更要注意人口统计口径的适用性、可比性和局限性。 人口城市化是城市化的一个重要组成部分,因此,长期以来人口比重指标法在判断城市化水平中居于主要地位。但在现实的统计中,由于城镇人口统计口径多变,如行政区划的变更等,可能会使城镇人口突变;特别是当前城市人口流动性较大,传统意义上的城镇人口统计方法往往忽略占相当比重的外来务工人员,从而使得城市化水平表现出多样性。因此,传统的单指标评价方法存在较大的片面性,较难适应新的形式需求。 二、复合型城市化评价指标体系研究综述 针对城市日益多元的综合性发展,协同考虑人口、土地、文化、环境等多因素的复合型指标体系构建已成为发展的必然。近来,国内外众多研究机构和学者纷纷从不同的角度建立一系列复合指标的评价方法,以下主要从研究机构以及学者的代表性研究两方面展开。 (一)政府部门、研究机构的研究成果 1、北京市农村城镇化评价指标体系 该指标体系于2005年创建,从反映城镇化的主要特征出发,参考了国内有关城市的现代化指标体系,主要从5个方面选取了16项指标。5个方面分别是经济、社会、人口素质、

【精品】污水处理技术综述与方案比选

1污水处理厂厂址选择 1.1污水处理方案选择 开发区为规划新区,现状仅有零星的天然排水沟渠,没有任何污水处理设施,管网和污水处理厂都需重新规划设计.雨水、污水管网规划和河道整治一并进行,且整个规划区内的污水收集后输送至污水处理厂进行二级处理,以满足污水排放的要求.由于城市污水处理厂工程的建设和运行不但耗资巨大,而且受诸多因素影响,其中处理方案的优化对确保污水厂的运行性能和降低费用最为关键。按照南充市城市规划,该规划新区污水汇至沿河道主干管后,输送至下游的城市污水厂集中处理。毕业设计课题中由于仅针对该规划新区,因此为满足毕业设计工作量和内容深度要求,考虑该规划新区城市污水单独进行生化处理。 污水处理方案的选择分析: 由于该规划新区排水范围不大(约1。957km2左右),污水处理方案之一是将整个新区的污水收集后输送至旧城区处理。这一方案的优点是,在一定程度上可以减少初期投资费用。但是缺点也有很多,如由于该新区地形的整体坡度较大,排水管线太长会造成管道埋深过大,并会由此设置中途提升泵站,增加管网投资维护费用及日常泵站运行的费用,导致纳入旧城区污水厂获得的收益都不够弥补修建管渠的投资费用.而在规划新区单独修建污水厂就会避免这些情况的发生。 另外,从目前国内城镇污水处理设施的建设现状来看,多采取在城区中单独修建污水处理厂的方式,其建设、运营和管理维护具有较多的可借鉴经验。从水资源持续利用的角度看,考虑规划区建成后对污水进行回用,若是将污水纳入旧城区处理,需要修建较长的管道将回用水从旧城输送到新区,管网投资较高.从毕业设计课题训练的角度,该规划新区雨污分流后收集的污水单独修建污水处理厂进

扬州市某镇污水处理厂设计文献综述复习课程

扬州市某镇污水处理厂设计文献综述

扬州市某镇污水处理厂设计文献综述 一、前言 1?课题研究背景 随着我国城乡经济的发展,人民生活水平的显著提高,我国农村城市化的速度将大大加快,大量的小城镇将迅速兴起,我国污水处理的重心也正在由大城市转向中小城镇。正因如此,如今这种小规模厂的工艺选择及建设方式的污水处理方式引起广泛关注。 江苏某镇是著名的“全国千强镇”,常住人口50000人左右,并有一定数量的外来人口,人口居住比较密集。根据当地环保要求和人民生活迫切需要,污水处理厂计划2012年建成并投运。 2?我国水处理现状与发展 随着我国经济建设的迅猛发展,各地城市建设和小城镇建设的步伐不断加快,市容市貌呈现出了日新月异的巨大变化。同时,我们也注意到,在城市建设迅猛发展的今天,作为城市基础建设重要组成部分的水处理体系,建设相对落后;水处理体系存在着诸如规划不合理、水资源浪费、水中回用率低、排水 管网陈旧等问题。所以,要加快污水处理厂建设进程。 二、污水处理工艺分析比较 1、氧化沟工艺的特点、各种形式和适用情况 氧化沟实际上是活性污泥法的一种变形,它的水力流态和普通活性污泥法相差较大,是一种首尾相接的循环流,通常采用延时曝气。氧化沟是荷兰人二战后为处理小城镇污水而开发的,由于氧化沟处理污水经济、简单和管理方便,所以它问世以来,发展很快。 严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术

的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。 按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工 作式。连续工作式氧化沟如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式。 交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和 污泥回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。广东雁田污水厂(近期规模1.5万吨/d)采用的是双沟式氧化沟工艺。邯郸东污水厂(一期工程规模6.6万吨)采用的是三沟式氧化沟工艺。 一般交替式氧化沟工艺的设备闲置率比较高,容积利用率比较低,如 邯郸东污水厂的设计污泥星系数为0.55,实际为0.48, D型氧化沟曝气转刷的实际利用率只有37.5%。 2、SBR工艺的特点、各种形式和适用情况 SBR工艺的基本特征是在一个反应池中完成污水的生化反应、沉淀、排 水、排泥,处理设施比一般氧化沟还要简单。SBR工艺的概念和操作灵活性使 其易于引入厌氧/好氧除磷过程或缺氧/好氧除氮过程,通过调整运行周期以及控制各工序时间的长短,可实现对氮磷的高效去除。 SBR工艺有很多种类型,除了常规SBR工艺之外,还有DAT-IAT工

污水处理控制系统设计开题报告

毕业设计开题报告 设计题目污水处理控制系统设计院系名称:机电工程学院 专业班级: 学生姓名: 导师姓名: 开题时间:2015年3月20日

1课题研究目的和意义 目前,环境问题成为了制约世界各国可持续发展的重要因素之一。水环境的污染问题,不仅严重影响着人们的健康,还加速了水资源的短缺。 城市生活污水处理效率低。城市生活污水处理在发达国家已经成为了一个比较稳定的市场。而在中国则迫切需要加快污水处理的发展进程。据有关资料显示,美国平均每1万人就拥有1座污水处理厂,英国与德国则每 7000?8000人就拥有 1 座污水处理厂,而中国平均每 150 万人才拥有 1 座污水处理厂。 因此,不断加大我国污水处理的效率和力度,对改善环境质量和人民生存环境,促进社会的可持续发展具有重要的意义。 本次毕业设计主要目的是建立完整的 SBR污水处理的控制系统,简化控制系统结构,确保维护方便。SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池降低温度对处理效果的影响。同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂。 2 文献综述 2.1 污水处理控制系统研究概况及发展趋势综述污水处理方法大致分为三类:物理法、化学法和生物处理法。物理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态污染物质的方法。主要方法有:格栅截留法、沉淀法、气浮法和过滤法等。化学处理法是应用化学反应的作用分离回收污染物中的各种污染物质的方法,主要用于处理工业废水,主要方法有中和、混凝、电解、氧化还原、汽提、萃取、吸附和离子交换等。生物处理法是利用微生物的代谢作用使污水中呈溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质的方法。主要方法有好氧法和厌氧法两大类,好氧法广泛应用于处理城市污水及有机工业污水,厌氧法则多用于处理高浓度有机污水和污水处理过程中产生的污泥。 国外的一些发达国家,如美国、日本、西欧等国,由于这些国家经济发达,并较早的实现了工业现代化。这些国家经济发展较早而且较快,环境问题特别是水资源污染的严重性也较早的体现出来,同时也得到了这些国家政府的重视,投入了大量的人力、物力进行水处理的研究。这些国家在研究水处理新理论和工艺的同时,也重视污水处理自控系统的研究。这些国家先后投资研究高效型、智能型、集约型污水处理设备和自动化控制仪表。国外的污水处理厂很早就实现了污水处理厂的网络控制,如DCS/FCS系统,同时国外较早的将SCAD技术引入到了, 给水排水工程中,并取得了良好的经济效益和社会效益。国外同时注重水处理

关于生活污水处理概述[文献综述]

毕业论文文献综述 环境工程 关于生活污水处理概述 一、前言部分 水是基础性的自然资源,战略性的经济资源。山无水不秀,城无水不美,田无水不收,水是自然界中不可缺少的控制性因素之一。水环境是人类生存和发展的基础。然而,随着经济社会的快速发展和城市化进程的不断加快,人类在充分享受现代文明的同时,各类用水不断增加,使水资源的供需矛盾日益突出。 当水资源已不再是用之不竭、取之不尽的时候,当已出现淡水危机的时候,当水短缺、水污染已严重影响我们日常生活的时候,当看到江河断流、土地干涸、污水横流的时候,我们不该思考些什么吗? 水资源是人类赖以生存的基本物质之一,已成为人类社会可持续发展的重要限制因素。近年来随着城市建设和工业的发展,城市用水量急剧增加,大量不达标污废水的排放不仅污染了环境和水源,更加重了水资源的日益短缺和水质的日益恶化,从而导致生态环境的恶性循环。 2010年7月,在北京举办的2010国际地下水论坛上,已有专家发出过警告:一些地区地下水储存量正以惊人的速度减少,许多地区地下水还遭到严重的污染。有数据显示,我国城市地下水污染达到64%。地下水污染正由点到面、由浅到深、由城市到农村的趋势逐渐蔓延,污染日趋严重。针对城市地下水水质问题,中国环境科学研究院曾对118个城市进行2~7年的连续监测资料,数据显示约有64%的城市地下水遭受了严重污染,33%的城市地下水受到轻度污染,基本清洁的城市地下水仅有3%。几年之后的今天,随着污染的加剧、地下水源开采的增加,此数据不过是原始数据罢了! 21世纪以来,随着工农业生产和国民经济的发展,人民生活水平得到了很大的改善和提高,,但相应的带来了许多环境问题,污水的任意排放使许多水体受到污染,尤其是淡水资源受污染日益严重,使水资源供需矛盾进一步加剧。因此,寻求经济高效的污水处理技术,对促进污水回用的发展和水环境的恢复有着现实和深远的意义。 二、主题部分(阐明有关主题的历史背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述) 生活污水处理通常采用物理、化学和生物处理法,将生活污水中所含各种形态的污染物质加以

污水处理厂设计文献综述

序号:06438337 江苏工业学院 毕业设计(论文)前期材料 (2010 届) 校内指导教师邵敏专业技术职务讲师 校外指导老师_________ 无 _______ 专业技术职务_______ 无 _____ 材料目录

学号:06438337 江苏工业学院 毕业设计(论文)文献综述 (2010 届) 题目___________ 昆山市10万t/d污水处理厂工艺设计_______ 学生_____________________ 张俊_______________________________ 学院怀德学院专业班级环工062 校内指导教师邵敏专业技术职务讲师 校外指导老师________ 无________ 专业技术职务无_____________

题目:昆山市10万t/d污水处理厂工艺设计、前言

(3) CAST 工艺 CAST工艺是SBR工艺中脱氮除磷效率最好的一种,它对SBR工艺最大的改进是在反应池前段增加一个选择段,污水首先进入选择段,与来自主反应区的回流混合液混合,在厌氧条件下,选择段相当于前置厌氧池,为高效除磷创造了有利条件[3]o 该工艺的另一个特点是利用同步硝化反硝化原理脱氮,在主反应区,反应时段前期控制溶解氧不大于0.5mg/L,处于缺氧工况,利用池中原有的硝态氮反硝化,然后利用同步硝化产生的硝态氮反硝化;到反应时段后期。加大充氧量,使主反应区处 于好氧工况,完成生物除磷反应,并保证出水有足够的溶解氧[4,5]o CAST工艺设计和运行管理简单,处理效果稳定,已被多座中小型污水处理厂所采用,规模8万m3/d的贵阳市小河污水处理厂以及深圳、天津及云南的一些污水处理厂都采用了该工艺⑹o (4) UNITANK 工艺 UNITANK工艺是20世纪90年代比利时西格斯公司在三沟式氧化沟的基础上开发出来的。它由3个矩形池组成,其中外边两侧的矩形池既可做曝气池,又可做沉淀池,中问一个矩形池只做曝气池。该工艺连续进水、连续出水、常水位运行,具有脱氮功能及流程简单的特点,同时还有容积利用率低、设备闲置率高、除磷功能差等不足,要求除磷时则需要化学除磷[13,14]。我国石家庄高新区10万m3/d污水处理厂、上海石洞口40万m3/d污水处理厂及广西梧州污水处理厂均采用此工艺[5,8]o (5) MSBR 工艺 MSBR即改良型的SBR(Modified SBR),是A/O法和SBR法工艺组合合成的工艺系统,它具有二者的一些优点,因而出水水质稳定[5]o MSBR是一种可连续进水、高效的污水处理工艺,且简单、容积小、单池,易于实现计算机自动控制。在较低的投资和运行费用下,能有效地处理含高浓度BOD5,TSS、氮和磷的污水。但MSBR的结构复杂,各种设备较多,操作管理也比较麻烦,这些都有待进一步优化改进[5~8,15]。加拿大的Estevan污水处理厂、深圳市盐田污水处理厂、北京海淀区某医院污水处理项目均采用了该工艺[5,8]o 1.3.4氧化沟工艺 氧化沟又称循环曝气池、无终端曝气池,是活性污泥法的一种变型,通常采用延时曝气,在污水净化的同时污泥得到稳定处理。常见的氧化沟有Carrousel氧化沟、交替工作式氧化沟、Orbal氧化沟、一体化氧化沟等[4~7]。与活性污泥法相比,它具有处理工艺及构筑物简单、无初沉池和污泥消化池(一体式氧化沟还可以取消二沉池和污泥回流系统)、泥龄长、剩余污泥少且容易脱水、处理效果稳定等特点;但也存在着负荷低、占地大的缺点[3~8,16]o邯郸市东污水厂处理水量为10万m3/ d污水处理厂米用了该工艺 [5]o 1.3.5曝气生物滤池工艺 曝气生物滤池是当前发展较快的一种新到生物处理技术,具有占地面积小、出水 水质高、投资省、运行灵活方便、易于管理、抗冲击能力强等特点[3~4],在污水的有 机物去除、硝化去氨、反硝化脱氮、除磷以及微污染水源水的预处理过程中有着较好的应用前景。 曝气生物滤池的基本原理是:在一级强化的基础上,以颗粒状填料及其附着生长的生物膜为主要处理介质,实现污染物在同一单元反应器内除?省去了二次沉淀设备。反应器内存在着不刚的好氧、缺氧区域,可同步实现硝化和反硝化,在去除有机物的 [17]