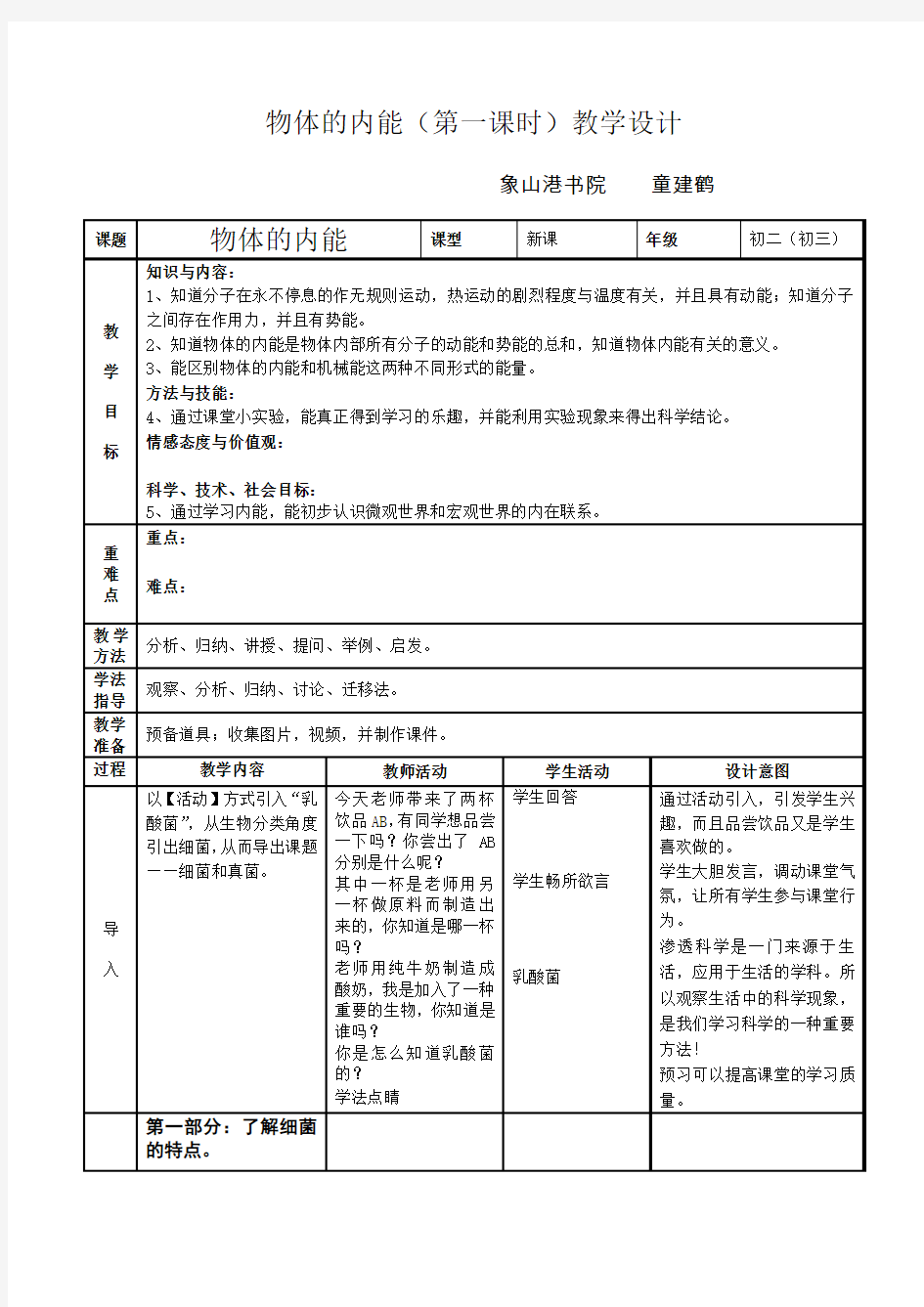

物体的内能(第一课时)教学设计

物体的内能(第一课时)教学设计

象山港书院童建鹤

二、教学重难点:

重点:内能的概概念及内能大小与温度的关系

难点:内能概念的建立

三、器材准备:

两人一组烧杯两只、滴管、红墨水、热水、冷水,教师演示的弹簧球四、教学实录:

一、引入新课

师:那我们一起来做一下放松操,

同学你搓手的时候有什么感觉?

这种形式的能量科学中称为什么能?你知道吗?

我们今天的课题就是“物质的内能”

请问同学,内能的“内”怎么理解?

这个内部是指宏观的,还是微观?

对的。就如老师手中的小车,它本身是宏观物体;相对微观的是构成它的什么?

【演示】小车开动,撞倒了纸片。说明小车具有什么能?

同学,不要小看这个答案的得出,它体现了我们能从现象,推理科学本质的一种方法。这种方法就是“推理法”。

老师在想微观层面的分子是静止,还是运动的呢?

所以分子也具有动能;称作分子动能。

这里的结论得出是不是美中不足啊?没有直观的现象可供我们推理。那有没有这样的直观现象呢??老师带来了一个【活动】。一杯冷水,一杯热水,将等量的红墨水滴入,请仔细观察现象!好,看不清再看一遍。你看到什么现象了?

1、墨水分散到水中了。说明:分子是运动的,推理可得分子具有分子动能。

2、热水中墨水分散的更快。说明:温度越高,分子运动越快,分子动能越大。

我可不可以理解,温度对分子运动、分子动能有影响。

所以分子运动也叫分子热运动。

同学们,想不想更直观的观察分子运动的情况啊??

【微观演示】请我们班声音很洪亮的?来读一下分析,其他同学做记录。。。

下面我们小结一下,在刚才的探究过程中,我们看到了“两种物质相互接触时彼此进入对方的现象。”称为分子扩散。同学你还能举出一些生活中反映分子扩散的现象吗?

同学们举的大多都是气体、液体的扩散。请思考:固体能扩散吗?

固体到固体也能扩散,比如我们一块铜片和一块铝片绑在一起,几年后你也能从铜片中找到铝的成分。

好,现在你能对“分子热运动”下一个完整的定义吗?自学P138,结合探究过程。

【演示】小车从高处掉下来,这个现象能不能说明物体具有能量?这种能量我们后面会学到叫“势能”。和这里同理,分子间是不是也有分子势能?这里也缺少具体的现象吧?

【活动2】老师需要我们力气最大的同学帮忙。请你把这根笔芯拉断,压碎。

分析:

那什么时候是引力,什么时候是斥力呢?

我们还请刚才这位同学帮忙,拉,压,就这么放着呢?那是不是有分子间作用力存在,分子就一定不能被分开呢?

经过科学家研究发现:

思考:宏观的哪些因素会影响分子势能?

那现在,你能不能归纳一下,什么是物体的内能啊??

关键词有哪几个?从“所有”

认识这个概念的时候大家一定要注意两点

课的主要知识内容已经结束了,下面我想考考大家听课的成果!

老师这里再教大家一种整理知识点的方法——思维导图

练习

1.下列现象属于扩散现象的是()

A.空气的流动形成风

B.放一些粗粒食盐到一杯水里,过了一段时间,整杯水都变咸了

C.秋风扫落叶

D.一滴墨水落入水中沿途拉成一长串墨迹

2.关于物体内能的说法,下列正确的是()

A.水有内能,冰没有内能

B.一杯水的温度越高,它具有的内能越大

C.一杯水放在高处比放在低处时具有的内能大

D.温度高的物体比温度低的物体具有的内能大

3.一小孩从滑梯上匀速滑下,屁股发烫,所以他的机械能______,他的内能_____.

教学设计方案优秀范例

第一章网络的组建与运行 1.1 认识计算机网络 一、课程标准中的相关内容 1.了解计算机网络的主要功能.分类与拓扑结构 2.通过实地考察,了解小型局域网的构建方法与使用方法;知道网络服务器的主要作用与基本原理;能说出代理服务器的概念并知道其作用。 二、教学目标 1.知识与技能:掌握计算机网络的组成功能与分类。 2.过程与方法:通过实地考察,了解小型局域网的构建方法与使用方法,提高分析信息的能,增强学生利用信息技术解决实际问题的能力。 3.情感态度与价值观:消除学生对计算机网络认识的神秘感,提高学习网络技术的兴趣,培养学生全局思考问题的习惯,培养学生协作学习的习惯。 三、学生分析 在开始高中选修课学习之前,学生已经对网络技术有所应用,并初步了解一些计算机网络的知识,但是缺乏系统的学习过程,对于应用中碰到的很多问题存在疑惑,同时在整个社会大环境下,网络应用带来的方便性以及网络技术的神秘性对学生有着非常大的吸引力,学生对网络技术具有天生的兴趣,充分培育和利用好学生的这些兴趣,将使教学更轻松。课程的开展一方面是让学生对计算机网络有一个概括而全面的认识,另一方面也是为接下来的学习打下基础。让学生从“知其然”到“知其所以然”。在教学组织中安排学生参观网络中心,注意到学生好奇心比较大,而一般学校的网络中心设备比较多,可能网络中心本身的空间也比较小,为了取得较好的效果,减少意外的发生,需要对学生进行分组,教师在组织过程中也要注意引导学生的注意焦点。本课设计了一个课堂任务,就是根据对网络中心的观察和管理员的讲解,画出一个校园网络拓扑结构图来,拓扑图对学生来说也是首次接触,怎样去表达网络的拓扑结构,应当要给与适当的引导,这里可以适当的演示一些简单的网络拓扑效果图,以便学生轻松上手。 四、教材分析 1.本节的作用和地位 本节分别从计算机网络的功能.组成结构和应用的角度看待到底什么是计算机网络,它与通信网络的关系是怎样的,引导学生认识计算机网络的概念。作为本书的开首节,一方面是对学生从前已有的计算机网络经验和知识作一次归纳总结,另一方面也是为了将来学习需要打下基础。 2.本节主要内容 计算机网络的迅速发展涉及到计算机和通信两个领域。计算机网络对信息社会中的活动.个人发展等方面产生越来越广泛而深远的影响。本课首先通过“交流讨论”对什么是计算机网络这个概念进行探讨。通过“实地考察”进一步激发其感知,加深对计算机网络概念的感性认知。通过“归纳概括与设计拓扑图”,帮助学生更好地进行概括,为学生对感念的理解搭起一个支架。 3.重点难点分析 教学重点:引导学生归纳和总结他们已有的知识经验,概括出技术网络的基本

基本营养物质教案示例1(第一课时)

第四节基本营养物质 第一课时 一、教学目标: (一)知识与技能 1.掌握糖类和蛋白质的特征反应、糖类和蛋白质的检验方法; 2.掌握糖类、油脂和蛋白质的水解反应、反应条件对水解反应的影响; (二)过程与方法 1.创设情境,引发学习兴趣,调动学生内在的学习动力,促使学生主动的学习。 2.通过学生动手操作实验,观察分析实验现象,掌握化学性质。 (三)情感态度与价值观 1.培养观察实验能力、归纳思维能力及分析思维能力; 2.通过糖类和蛋白质的特征反应、糖类和蛋白质的检验方法及糖类、油脂和蛋白质的水解反应的教学,培养学生勇于探索、勇于创新的科学精神。 二、教学重点:糖类、油脂和蛋白质的主要性质。 教学难点:糖类的同分异构现象,糖类、油脂、蛋白质的水解反应;。 三、教学过程: [教师]展示几种有关糖类、油脂、蛋白质的实物或图片,使学生即刻进入三大基本营养物质的客观世界。 [板书]一、三大基本营养物质的组成与分类 [学生活动]1:阅读课本P71表3-3的内容,教师构建和谐、开放的课堂气氛,让学生畅谈、交流对糖类、油脂和蛋白质的组成有哪些新的认识。 学生新认识可能有: 1、这三种营养物质都含有碳、氢、氧三种元素,其中蛋白质还含有氮、硫、磷等元素。 2、糖类可分为单糖、双糖和多糖,一个单糖分子中有6个碳原子;一个双糖有12个碳原子,恰好是单糖的二倍;而多糖分子中所含碳原子是单糖的多倍。 3、葡萄糖与果糖有相同的分子式,蔗糖与麦芽糖有相同的分子式,既然它们是不同物质,那它们间的关系应该是互为同分异构体。(也可能有学生会认为纤维素与淀粉也互为同分异构体。)

4、糖类不一定都带“糖”字,糖类也并不都是甜的。 5、油脂属于酯类物质。油脂可分为植物油与动物脂肪,植物油是不饱和的,而动物脂肪是饱和的。 6、蛋白质是高分子。但什么是高分子呢? [教师]完善学生对三大基本营养物质的组成与分类的认识 1、纤维素与淀粉分子式中的n值是不确定的,因此,二者不互为同分异构体。此外,由于n可以从几百甚至几千,所以它们的分子量很大,这样的物质叫做高分子。 2、汽油、煤油、甘油和花生油都是油,但物质类别不相同! [板书]二、糖类、油脂、蛋白质的性质(重点) [板书]1、糖类和蛋白质的特征反应 ①糖类的特征反应 [教师]设置问题情境:①为什么可用新制Cu(OH)2检验糖尿病人的尿液中有超常量的葡萄糖?②热水瓶胆镀银和工业制镜,为什么要用到葡萄糖溶液?这是利用了葡萄糖的什么性质?我们又能否在实验室里完成这两个实验呢? [学生]实验1:完成课本P72:实验3-5的第1个实验,汇报实验现象,得出结论。 (注意:应向学生介绍新制的氢氧化铜制备方法及实验的成功关键之一:在碱性环境中。) 实验现象:加热时生成红色沉淀(氢氧化亚铜)。 结论:葡萄糖有还原性,能被新制的氢氧化铜氧化。 [教师]演示实验:葡萄糖与银氨溶液反应。 实验现象:有银镜析出。 结论:葡萄糖有还原性,能被银氨溶液氧化。 [教师]指导学生分析葡萄糖的结构,推出葡萄糖的特征反应是由其结构中的什么特点决定的。 C CH 2 CH CH CH CH OH OH OH OH OH —H O

为中华之崛起而读书第一课时教学设计

【文章主旨】 这篇课文写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书通过读文,让学生感受周恩来的爱国情怀以及他报效祖国的远大志向。激发学生爱国热情的同时,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想 【教学目标】 1.认识8个生字,会写12个生字认识并理解“帝国主义列强、租界、得意扬扬、惩处、巡警、衣衫褴褛、铿锵有力、灯红酒绿、热闹非凡、”等词语,并通过结合上下文、资料引入以及想像画面等方法理解词语,并使学生能够准确、通顺地朗读课文 2.在品读课文的过程中,教会学生“圈点勾画”等,为文章做批注的方法,并渗透边读边思考,边读边想像画面的意识 3.整体解读文本,抓“中华不振”提领全篇,并通过合理想像画面、补充资料让学生深刻感受到“中华不振”的含义,并有感情朗读课文 【难点重点】 重点:在阅读中体会人物的思想感情 难点:了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因 【教学流程】 一、揭示课题,认读生字词 (一)、展示图片导入新课 1、2009年的国庆,是我们祖国60年华诞在迎国庆的阅兵仪式中,在那万民同庆,举国欢腾中你感受到什么?VCR出示60周年国庆的盛大场面 2、如今的中国国富民强,使得我们骄傲自豪那百年之前的中国是什么样的?VCR出示百年前的中国人民的苦难生活 (二)揭示课题、产生质疑 1、百年之前的中国落后,受帝国主义的欺凌,中国的人民处在水深火热之中,处在生死挣扎的边缘在那样的背景下,一个12岁的少年发出这样的呼声 (出示课题)(齐读) 读了课题,你有什么想知道的? 2、为什么立下“为中华之崛起而读书”的志向呢?又是谁说的呢?带着这些问题,打开书第25课,自由读书,注意读准字音读通句子 【设计意图】: 利用两幅鲜明对比的画面冲击学生的心里,从而容易激起学生的学习欲望,同时为后面的学习奠定了情感基础 二、初次感受课文 (一)、通读课文 1、读了课文,你们一定知道是谁立下了这个志向,又是因为什么原因立下“为中华之崛起而读书”的志向 你用一个词语就说明了周恩来立志的原因(师板书:中华不振) 2、正因为“中华不振”,所以周恩来才立下了为中华之崛起而读书的志向课文中哪些地方让我们感受到了“中华不振”呢?请你们再次读书,同时拿去笔在书上轻轻地画,凡是能表现中华不振的地方都可以留下你思考的痕迹 3、课文又读了一遍,谁来读读你画的句子从课文哪些地方你感受到了“中华不振”?

《物体的内能》优秀教案

《物体的内能》教案设计 执教人:张鑫海 一、教案目标: 1.了解内能的概念,能简单描述温度和内能的关系。 2.通过探究找到改变物体内能的方法,知道做功和热传递可以改变物体的内能。知道热传递的三种形式。 3.知道做功可以使物体内能增加或减少的一些事例。 二、重点和难点: 重点:内能概念的建立;改变物体内能的方法。 难点:温度、内能的关系 三、教案准备: 多媒体电脑、PPT课件 四、教案过程: (一)引入 复习机械能。通过提问,让学生回答下列问题。 (1)什么是动能?(动能是物体由于运动而具有的能量) (2)什么是势能?(物体由于被举高而具有重力势能,物体发生弹性形变而具有弹性势能) (3)什么是机械能?(动能和势能统称为机械能)影响机械能大小的因素有哪些?(速度、质量、高度等) (三)新课教案

1.通过上面内容的复习,我们发现物体的机械能是从物体的宏观方面来说的,并且大小可以为零。那在物体内部呢,是否也存在着能?通过预习,引导学生得出:物体内部的分子在不停地做无规则的热运动,运动的分子也具有动能;分子间有相互作用力,所以分子间还具有势能。从而得出内能的定义,并板书。 内能:物体内部所有分子运动的动能与分子势能的总和叫做物体的内能。 2.思考与讨论:哪些物体具有内能?为什么?学生回答,教师讲评。 (1)冬天的冰块具有内能。 (2)高温熔化的铁水具有内能。 (3)静止的石块具有内能。 (4)运动的汽车具有内能。 总结:一切物体,不论温度高低,是运动,还是静止,都具有内能。 强调并板书:一切物体都具有内能。 3.启发与思考:影响物体内能的因素有哪些? 引导学生进行思考:物体的温度越高,分子热运动越激烈,它的内能就越大;物体的温度越低,分子热运动不激烈,它的内能就越小。所以,内能的大小与温度有关。通过知识扩展与补充,物体内能的大小与物体的质量、材料、状态有关。 1.质量不同的两个铁球,温度相同时,大铁球的分子个数多,总的能量就多。可见,物体的内能与质量有关。 2.质量相同的铁球和铜球,温度、状态相同时,内能也不同,可见,物体的内能与材料有关。

统编 一年级 下册 道德与法治 《不做“小马虎”》第一课时教学设计 教案

《不做“小马虎”》第一课时教学设计 教学目标: 1.知道什么是马虎,认识生活中马虎的种种表现,能进行自我查找,自我判别。 2.初步感受马虎给自己和他人带来的种种麻烦。 3.学会初步探究马虎形成的原因,懂得自我剖析,形成克服马虎的意识。 教材分析: 《不做“小马虎”》是统编教材一年级下册《道德与法治》第一单元《我的好习惯》中的第4课内容。教材中有两个部分:生活中的小马虎和怎样才能不马虎。其中有一个关于马虎原因的探讨——小马虎找原因,和克服马虎方法的指导,教材辅助部分是两个绘本故事:小马虎添麻烦和马虎危害大。教材从儿童的现实生活出发,呈现马虎的普遍现实,指明马虎带来的麻烦和危害,分析其形成的原因,寻找克服马虎的办法。有情感的体验,认知的唤醒,更有行为的指导。 本课的编写是基于课程标准“负责任,有爱心地生活”中的第一条——“做事认真负责,有始有终,不拖拉”而编写的,意在培养学生的耐心与责任心,在生活和学习中养成认真细致,不马虎的好习惯。 学情分析: 通过对一年级学生、家长、老师做了调查和访谈,发现以下情况:在学习中,经常因马虎抄错题、算错题、漏做题;会忘记带学习用品,忘交作业等等。在生

活中,也常因马虎没听清事情,做错事、忘记事、耽误事。对于马虎带来的后果没有直观的认识,既没有克服马虎的办法,更没有养成做事细致不马虎的习惯和意识。这可能是因为他们年纪小,生性活泼好动,做事经验不足,经常在行动中出现一心图快而考虑不周全。 教学重点与难点: 重点:感受马虎给自己和他人带来的麻烦,能找到自己马虎的原因。 难点:学会探究自己做事马虎的原因。 教学准备: 1.对学生就马虎的认知情况做一个采访和调查。 2.设计一张马虎调查问卷。 3.准备相关模拟活动的道具。 4.相关的ppt课件和板贴。 教学过程 活动一:听故事,只“马虎”。 1.趣味导入 师:小朋友们,我们一起走进动物王国,考一考大家,到底认不认识这些动物。 (出示各种动物图片,学生回答) 设计意图:

《荷花》第一课时教学设计

《荷花》第一课时教学设计 《荷花》(第一课时)教学设计 【设计理念】 阅读教学的紧要任务是引导学生学习语言,发展语感。因此,阅读教学的整体构架必须以培养学生的语感为核心,以指导读书活动为“经”,以字词句的训练为“纬”;阅读教学的基本策略必须坚持“重感悟、重积累、重运用”。《荷花》第一课时的教学设计,力图落实和体现上述教学理念。 【设计特色】 以“读”为经,以“练”为纬,培养学生的语感。 【教学流程及设计意图】 一、设境激趣,触发语感 创设语境。学生齐读课题后,教师问:“哪些同学看过荷花?请你用一个词来形容自己看过的荷花。”(亭亭玉立的荷花、婀娜多姿的荷花、千姿百态的荷花……) 教师引入:“这样的荷花,同学们还想看吗?请大家边看边想,你看到了什么。看的时候,同桌之间可以交头接耳、指指点点。”随后用课件呈现多幅荷花照片并伴随播放背景音乐。教师作随机点评,并相机教学部分生字新词。 二、充分诵读,激活语感 在读中揣摩思路。学生交流后,教师引入:“同学们是这样看荷

花的,作者又是怎样看荷花的呢?请大家自由读课文。边读边想,作者是怎样看荷花的,你是从哪儿体会到这一点的。”学生读完全文后?淌ψ橹??嘟涣鳌#ɡ?纾鹤髡咂炔患按?乜春苫ā⒆髡呓蚪蛴形兜乜春苫ā???br> 在读中整体感知。当学生体会到作者是这样看荷花时,教师要趁势引导学生说出自己是从哪段课文中体会到这一点的。然后组织学生反复诵读相应的段落。课文第2段可组织学生进行发散性诵读,鼓励学生以自己喜欢的方式读出不同的感受和情味;课文第3段可组织学生进行竞赛性诵读,鼓励学生一个比一个读得好;课文第4段可组织学生进行示范性诵读,以优生的朗读为样板,鼓励学生向优生学习朗读。在学生的诵读过程中,教师随机引导学生对课文内容(闻到清香——观察形状——欣赏姿势——想象情景——回到现实)进行整体感知。 三、潜心品读,领悟语感 在读中有所感悟。在学生充分诵读,整体感知的基础上,教师引入:“作者是这样看荷花的,作者又是怎样写荷花的呢?请同学们以自己喜欢的方式,读读第2段课文。边读边想,你觉得这段话中哪个句子写得特别美,说说你对这个句子的体会。”学生自读课文,潜心品读美的语言。随后组织汇报交流。对学生的交流,教师做两个层次上的把握:一是面上的层次。对多数的语句,只要学生有所感悟且言之有理,均予肯定,但不作充分展开,把主要精力花在读好、读美这些语句上面;二是点上的层次。对极少数重点语句,教师要视学生的

《我变成了一棵树第一课时》教学设计资料

一、教材分析 《我变成了一棵树》从“我”的愿望出发,展开了大胆的想象,讲述了“我”变成了一棵树之后发生的一连串奇妙的事情。全文语言轻快活泼,字里行间充满童趣。 故事中的“我”率真可爱,充满了奇思妙想。 二、教学目标 知识与能力 1.认识“希、痒”等8个生字,会写“状、狐”等13个生字。能正确读写“狐狸、继续、秘密”等词语。 2.了解“我”变成一棵树的奇妙经历,感受想象的神奇。 3.展开想象,说说如果你也会变,变了以后会发生什么,创造自己的想象世界。 过程与方法 1.范读课文,指导学生有感情地朗读课文。 2.结合图片和文字内容,生动再现课文所讲的故事,帮助学生理解课文内容。 情感、态度与价值观 明白妈妈永远是最了解孩子的,体会伟大的母爱。 三、重点难点 教学重点 1.认识“希、痒”等8个生字,会写“状、狐”等13个生字。

能正确读写“狐狸、继续、秘密”等词语。 2.了解“我”变成一棵树的奇妙经历,感受想象的神奇。 教学难点 展开想象,说说如果你也会变,变了以后会发生什么,创造自己的想象世界。 四、课时安排2课时 五、教学过程 第一课时 (一)导入新课,揭示课题 在《西游记》当中,孙悟空有72变,他经常变换着各种形象,同妖魔鬼怪作斗争。假如你会变,你会变成什么呢?是歌声婉转动人的小鸟,还是在花丛中偏偏起舞的蝴蝶?是干旱沙漠中的一眼清泉,还是广袤无垠大海中的一粒砂砾……可有一位小朋友,她的想法却很奇特,她想变成一棵树(板书课题),这又是为什么呢?让我们一起到文中去看一看吧,相信学完本课,你一定会为这个小朋友的奇思妙想叫好。请同学们打开语文课本的第63页。 设计意图:通过提问的方式,调动学生的积极性,激发学生学习本课的兴趣。 (二)字词学习,基础积累 1.教师范读课文。重点指导生字中的后鼻音“状、丁、零、肠” 。 2.教师出示阅读要求,学生借助拼音自读课文。 (1)圈画生字新词,借助字典解决生字词。

上海科学技术出版社 九年级物理全一册第十三章第一节物体的内能

总结:一切物体,不论温度高低,是运动,还是静止,都具有内能。强调并板书:一切物体都具有内能。 3.启发与思考:影响物体内能的因素有哪些? 实验探究:1.内能大小与温度的关系。 分别在盛有冷水和热水的两只玻璃杯中同时各滴入一滴墨水 看一看________水中的墨水扩散得快。 学生分析实验现象得出结论: 温度越高,扩散过程越________,→分子运动得_______ →分子动能______ →物体的内能_________ 实验结论:当物体的温度升高时,物体的内能将会_____________。引导学生进行思考: 1.质量不同的两个铁球,温度相同时,大铁球的分子个数多,总的能量就多。可见,物体的内能与质量有关。 2.质量相同的铁球和铜球,温度、状态相同时,内能也不同,可见,物体的内能与材料有关。 3.一块冰全部熔化成同温度的水,质量和温度相同,但分子间的距离和分子间的作用力都改变了,所以分子间的势能也改变了,内能也发生改变了。可见,物体的内能与状态有关。同种物质,质量、温度相同,状态不同,则固液气的内能依次增大。 活动二:改变物体内能的途径 教师引导学生思考:物体的内能跟物体的温度有关,温度越高,物体的内能越大。也就是当物体的温度发生变化时,它的内能就发生了变化。如:入冬了,天气开始变冷了,经常会感到手冷,你通常是怎么让你的手变暖的? 学生回答,并让学生再从生活实际中举出一些如何改变物体温度的事例。分类总结学生的举例:改变物体内能的途径是做功和热传递。(一)做功可以改变内能 学生进行探究实验: 实验1:视频演示压缩气体做功实验(硝化棉燃烧),学生归纳原因。总结:对气体做功,使硝化棉的内能增加,温度升高,达到着火点,因此燃烧。 实验2:播放内能做功的视频 学生观察现象,分析原因:水蒸气对塞子做功,塞子飞出。水蒸气的内能转化为塞子的动能,水蒸气的内能减小,温度降低,发生液化形成白雾。 板书:做功可以改变物体的内能。 归纳总结出实质:内能和其他形式的能之间的相互转化。 练习与思考:请同学们举一些生活中,做功可以改变物体的内能的事例。教师对学生的回答进行讲评,并且播放做功可以改变物体的内能的事例的视频资料。播放搓手做功,改变其内能的视频。范的表述内能和分析内能的变化做好铺垫。 重点强调内能和机械能的区别 学生举例分析,归纳 密切联系生活实际,让学生体验到学习物理的乐趣。 通过实验让学生得出做功可以改变物体的内能 视频:实验探究影响物体内能大小的因素 通过探究活动培养学生的分析归纳能力

小学四年级英语上册第一单元第一课时教学设计示例

小学四年级英语上册第一单元第一课时教学设计示例 教学目标 1.能听懂、会说:What's in the classroom? Aboard, two lights, many desks and chairs...并能在实际情景中运用。 2.能听、说、认读本课主要单词:classroom, window, door, picture, board, light, 3.能听懂并能按照指令做事情。 教学重点:学习What’s in the classroom?及相关单词:classroom, window, door, picture, board, light。 教学难点:1. window一词注意w的发音,不要与*的发音混淆,教师在教学中应及时纠正。 2.在回答“What’s in the classroom?”时,注意单词复数的读音。 教具准备: 1.教材相配套的教学课件[Unit 1 Let’s learn/A] 2.教材相配套的教学录音带 3.教师自制的单词卡 4.一张画有教室的大图 教学过程: (一)热身、复习(Warm-up / Re*ision) 1.教师播放第一册Recycle 1单元中得“Chant and find”部分,学生跟着录音一起说。

2.教师出示与chant内容相符的图片,问:“What’s in the picture?”让学生进行回答。Picture一词由这里引出。 3.复习pencil, ruler, bag, book, pencil-case, sharpener, eraser, crayon,pen等单词。 4.引导学生用以上单词做问答练习,如:What’s in the bag? What’s in the pencil-case ? 5.在学生回答出问题后,教师可再追问:How many pencils/pens…?使学生能用复数进行回答。如:What’s in the pencil-case? A ruler, two pencils… (二)呈现新课(Presentation) 1.教师把一张画有教室的大图贴到黑板上,说:This is a classroom. What’s in the classroom? 2.学生听懂后,教师可先试着让学生回答,能说出英文的学生给与表扬(desk, chair, picture都已学过),也可让学生用中文回答。 3.告诉学生我们要学习有关classroom的内容,教读classroom 4.让学生观看本部分的教学课件2遍。[Unit 1 Let’s learn/A]5.让学生看着课件的画面回答:What’s in the classroom? (在看了两遍课件的基础上,考查学生的听力和记忆能力)学生不见得都能回答出来, 能说出部分即可。教师可针对学生回答的不同程度进行指导,鼓励学生完整的回答出来。如有困难,可再看一遍本部分的教学课件。

第一课时教学设计

《司马迁发愤写〈史记〉》第一课时教学设计 融安县实验小学吴迷娟 教学目标: 教学重点: 教学难点: 教学准备:多媒体课件 课前交流: 师:同学们,我们都知道读名人名言能够给我们很大的启发,能使我们有很大的收获。谁来说一句名人名言? 预设: 1.热爱书吧,这是知识的源泉。(高尔基) 2.为中华崛起而读书。(周恩来) 3.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅) 4.读万卷书,行万里路。(陶行知) 师:名人名言是汪洋大海,我们从中受到启迪。今天老师也带来了一条名言,请同学们一起读:(大屏幕出示) 人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。——司马迁 学生齐读。 师:同学们读得真响亮。上课。 教学过程: 一、名言导入,引出课题。 师:这句名言是什么意思呢?让我们一起到12课中去寻找,请同学们跟老师一起写课题。(师生同写:司马迁发奋写史记,师故意写错漏) 预设学生回答:1.老师,你“发愤”的“愤”写错了,应该是“愤怒”的“愤”。 2.老师,你遗漏了书名号,《史记》是一本书,应该加书名号。 评价学生:这两个字很容易混淆,老师也混淆了,谢谢你的提醒。(老师将“奋”改为“愤”。)你有一双锐利的眼睛,《史记》是一本书,不能遗漏书名号。看来,马虎不得啊! 师:现在,课题写对了,让我们一起来读读课题。 生:齐读课题。 二、浏览课文,感知名言。 师:请同学们打开课本66页,很快地浏览一遍课文,找到解释司马迁这句名言的句子,用波浪线划下来。 生:在第三小节:“人总是要死的,有的重于泰山,有的轻于鸿毛。” 师:一起读这句话。请对照司马迁的名言,看看“固”是什么意思? 生:“固”是“总是”的意思。 师:“或”什么意思?

高一语文:滕王阁序 教学设计示例(参考文本)

高中语文标准教材 高一语文:滕王阁序教学设计示例(参考文本) People need to communicate and communicate with each other, and language is the bridge of human communication and the link. 学校:______________________ 班级:______________________ 科目:______________________ 教师:______________________

--- 专业教学设计系列下载即可用 --- 高一语文:滕王阁序教学设计示例(参考 文本) 教学目标 1.了解骈文的两大特征——对偶与用典。 2.学习体会本文优美的语言及其表达方式。 3.背诵全文,积累文化知识。 教学重点 1.理解本文用典的内涵。 2.熟读本文直至背诵,感受文章的内容美和形式美。 课时安排:2课时 第一课时

一、导入新课 滕王阁诗 王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。 画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨。 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。 阁中帝子今何在?槛外长江空自流。 读着这气势磅礴的诗句,我们便会想到王勃为这首诗所作的流传千古的《滕王阁序》。下面我们就来学习这篇文章。 二、解题 1.写作背景 《唐摭言?卷五》说:“王勃著《滕王阁序》时年十四。都督阎公不之信。勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之。已宿构矣。及以纸笔巡让宾,勃不辞让。公大怒,拂衣而起,专令人伺其下笔。第一报云:‘南昌故郡,洪都新府’,公曰:‘是亦老生常谈。’又报云‘星分翼轸,地接衡庐’,公闻之,沉吟不言。又报云‘落

桥第一课时教学设计(公开课)

《桥》第一课时二案教学设计 一、教材分析 《桥》是人教版五年级下学期第四组的一篇感人的文章。本组课文讲述了一些感人的故事,让学生在阅读中了解那可歌可泣的事,体会那令人震撼的情,学习本组课文重点是抓住那些感动人们的地方,体会作者表达的思想感情,还要认真领悟文章的表达方法。《桥》这篇课文作者满怀深情地塑造了一位普通的老共产党员的光辉形象,面对狂奔而来的洪水,他以自己的威信和沉稳、高风亮节、果决的指挥,将村民们送上跨越死亡的生命桥。他把生的希望让给别人,把死的危险留给自己,用自己的血肉之躯筑起了一座不朽的桥梁。 这篇课文情节跌宕起伏,扣人心弦;语言简练生动,极富韵味。在表达方法上有三个突出的特点:(1)构思新颖别致,设置悬念,前后照应。(2)本文多用简短的句、段,来渲染紧张的气氛(3)大量运用比喻、拟人等修辞方法,增强表现力。选择这篇课文的目的,一是引导学生在感人的故事中受到情感的熏陶和感染,体会作者表达的思想感情;二是帮助学生在读书思考中领悟作者的表达方法。 二、教学目标: 1.认识6个生字,会写14个生字。能正确读写“咆哮、狂奔、狞笑、拥戴、清瘦、沙哑、放肆、豹子、呻吟、搀扶、

祭奠、乱哄哄、势不可当、跌跌撞撞”等词语。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容。 3.引导学生抓住课文中令人感动的地方,感受老共产党员员无私无畏、不徇私情、英勇献身的崇高精神并理解课文以“桥”为题目的深刻含义。 4.学习描写大雨、洪水、老汉的句子,领悟课文在表达上的特点。 三、学情分析: 对于五年级的学生来说,抓人物言行体会人物内心想法及品质的课文已有过接触,因此,在本文教学时,让学生抓住老汉的言行来体会他的品质应该不是难点。但要学生结合生活经验推想老汉的内心想法却有难度,因为学生对洪水不熟悉。因此,结合本课的学习,对学生进行语言文字的训练,学习本课的表达方法是非常必要的。 四、教学重点: 1.抓住文章中令人感动的句子,体会村支书的性格特点和高贵品质。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,理解文章主要内容。体会课文在表达上的特点。 五、教学难点 理解题目“桥”所蕴涵的深刻含义。 课前准备:

片段教学设计范例

xx课堂教学片断设计范例 称呼的背后——关于《祝福》中“祥林嫂”的称呼的讨论 人教版xx设计者: 开开心心xxxx第九中学 【导言】 《祝福》是鲁迅先生一篇深刻揭示中国妇女悲剧命运的短篇名著。除了四婶、四叔、婆家人思想行动上对祥林嫂直接迫害外,周围的人对她的态度也是她终遭遗弃,无人问津的原因。 当祥林嫂以再嫁再丧的身份再次来到鲁镇时,鲁镇的人没有叫她“贺六嫂”,而是依旧叫她“祥林嫂”。其声调的阴阳怪气表明世人对她再嫁的身份的否定和非难,并用“祥林嫂”这一永久的称谓对她进行精神鞭笞。本课试图以“对祥林嫂的称呼”作为突破口,挖掘作品表现的时代观念。 【实录】 师: 我有个小问题,我们每个人都有自己的姓和名,“祥林嫂”叫什么名字?小说中有没有写到鲁镇的人们对她的称呼?请把有关的句子找出来。 生(寻找片刻): “大家都叫她祥林嫂”“大家仍然叫她祥林嫂”“镇上的人们也仍然叫她祥林嫂”。 师: 找得很好,看到这三句话你们有什么想法或者疑问吗? 生: 为什么人们不叫她自己的名字呢?

她没有名字,就叫“xx”。 生: 她的丈夫叫“祥林”,她就叫“祥林嫂”了。 师: 为什么她的丈夫叫“祥林”,她就得叫“祥林嫂”? (课堂稍有沉默。) 生: 中国古代对女人有“三从四德”的要求,出嫁从夫,自然不能继续保留自己的名字。 师: 说得很好。鲁镇的人们是按习惯以丈夫的名字来称呼“祥林嫂”,至于她没出嫁之前姓甚名何,人们不知道也不想知道,你们说,隐藏在这个称呼背后,鲁迅先生想表达什么些什么呢? 生: 旧时女子地位低下。 师: 对,“祥林嫂”的称呼正揭示了旧时女子地位的低下。关于“祥林嫂”的称呼,你们还有没有别的疑问? 生: 既然人们习惯按丈夫的名字来称呼女人,为什么“祥林嫂”第二次到鲁镇的时候,大家还叫她“祥林嫂”呢?

《为中华之崛起而读书》第一课时教学设计_教案教学设计

《为中华之崛起而读书》第一课时教学设计【文章主旨】 这篇课文写的是周恩来少年时代的一件事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书通过读文,让学生感受周恩来的爱国情怀以及他报效祖国的远大志向,激发学生爱国热情的同时,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想 【教学目标】 1.认识8个生字,会写12个生字认识并理解“帝国主义列强、租界、得意扬扬、惩处、巡警、衣衫褴褛、铿锵有力、灯红酒绿、热闹非凡、”等词语,并通过结合上下文、资料引入以及想像画面等方法理解词语,并使学生能够准确、通顺地朗读课文2.在品读课文的过程中,教会学生“圈点勾画”等,为文章做批注的方法,并渗透边读边思考,边读边想像画面的意识3.整体解读文本,抓“中华不振”提领全篇,并通过合理想像画面、补充资料让学生深刻感受到“中华不振”的含义,并有感情朗读课文 【难点重点】 重点:在阅读中体会人物的思想感情 难点:了解当时的社会背景,深入体会少年周恩来立志的原因

【教学流程】 一、揭示课题,认读生字词 (一)、展示图片导入新课 1、2009年的国庆,是我们祖国60年华诞在迎国庆的阅兵仪式中,在那万民同庆,举国欢腾中你感受到什么?vcr出示60周年国庆的盛大场面 2、如今的中国国富民强,使得我们骄傲自豪那百年之前的中国是什么样的?vcr出示百年前的中国人民的苦难生活(二)揭示课题、产生质疑 1、百年之前的中国落后,受帝国主义的欺凌,中国的人民处在水深火热之中,处在生死挣扎的边缘在那样的背景下,一个12岁的少年发出这样的呼声 (出示课题)(齐读) 读了课题,你有什么想知道的? 2、为什么立下“为中华之崛起而读书”的志向呢?又是谁说的呢?带着这些问题,打开书第25课,自由读书,注意读准字音读通句子 【设计意图】: 利用两幅鲜明对比的画面冲击学生的心里,从而容易激起学生的学习欲望,同时为后面的学习奠定了情感基础 二、初次感受课文 (一)、通读课文 1、读了课文,你们一定知道是谁立下了这个志向,又是因为什么原因立下“为中华之崛起而读书”的志向

《自己去吧》第一课时教学设计

《自己去吧》第一课时教学设计 这是一篇由网络搜集整理的关于关于《自己去吧》第一课时教学设计的文档,希望对你能有帮助。 《自己去吧》教学设计示例(二) 河北远程 【教学设计理念】教学设计思路 进行独立自主学习生活本领,是本课教学的重点。本课教学努力让语文课活起来,教师要引发学生的学习兴趣,使学生在语文实践中学习语言、接受教育、学习知识。 【教学设计理念】教学目标 .认识12个生字。会写自、已、东、西4个字。认识新偏旁学字头。 .正确、流利地朗读课文,背诵课文。 .理解课文内容,懂得从小就要树立自主的思想,不依赖父母,自己学会生活的本领。 【教学设计理念】教学重难点 .学会本课的生字词。 .从读中领悟小鸭和小鹰的妈妈为什么要他们的孩子自己去学会生活的本领。 【教学设计理念】教学准备课文插图、生字词卡片、录音、头饰。 【教学设计理念】教学时间2课时 第一课时

【教学设计理念】课时目标 .理解课文内容,知道要虚心学习,从小刻苦锻炼培养独立生活的能力,不依赖父母的生活。 .正确、流利朗读课文,并试背课文。 【教学设计理念】教学过程 一、导入新课,进行听说训练 教师讲《自己去吧》的故事,要求学生边听边想,故事讲的是谁和谁的什么事。 听完说说: .这个故事讲了两种小动物的什么事? .主要是在谁的帮助下成功的? 二、质疑 读了课题,听了故事了,你们有什么问题要问吗? 三、理解课文内容 (一)初读课文。 .学生自由读书,标出课文有几个自然段。 .你喜欢哪一段,就站起来给大家读一读。 (二)讲读课文。 .课文有两个自然段,选一段带着语气读一读。 .学习第一自然段,这段有几句?都讲了什么? 指名两人读对话,体会是什么意思? 出示插图:小溪的水不深,自己去游吧。小组讨论,妈妈为什么要这样说?

教学设计示例

第六单元第三章第二节一、生物进化的历程 一、教学设计思路 本节课是对生物进化历程的简介,并总结了生物进化的总趋势。生物进化的历程极其漫长而复杂。因此,在进行教学时,教师要把握好教学目标,不要增加知识的深度。 课本主要设计了两个“探究竟”的活动。第一个活动是锻炼学生运用对比方法分析问题的能力。通过对“探究竟1”三个材料的分析,可以得出“古老地层中的生物比较简单和低等,新近地层中的生物比较复杂和高等,生物存在着进化的过程”这一结论。在教学过程中,教师可以提供一些相关的图片,如恐龙的图片、始祖鸟化石的图片、始祖鸟复原图和现代鸟的对比图等。第二个活动可以提高学生的综合能力和把握规律的能力。通过对“探究竟2”的图片进行分析,学生会得到生物进化由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生的进化趋势。学生分析之后,教师根据时间可设计一个小活动(比如:用事先准备好的“生物进化历程”拼图,组织学生分小组完成拼图,看谁快。) 在课程中,教师可笼统的对化石的形成过程和不同地层的生物化石对当时物种的反应情况进行讲解。将地层比成书页,将化石比成文字是一种非常形象地比喻,教师可在黑板上用示意图表示。 二、教学目标 (一)知识目标 1.举例说明生物进化的证据。 2.概述生物进化的大致过程。 3.简述生物进化的总趋势。 (二)技能目标 通过分析资料的探究过程,掌握对比的研究方法。 (三)情感目标 形成生物进化的基本观点,树立唯物主义的世界观。 三、重点难点 重点:1.生物进化的证据是本小节的教学重点之一。生物进化的证据有很多,其中最可靠最直接的证据是化石。化石是古代生物留下的遗体、遗物或痕迹,是某些生物曾经在地球上生活过的确凿证据,化石是生物进化的主要证据。不同地层中保留了不同的生物化石,分析比较不同地层中的化石可以帮助人们认识生物进化的历程。科学家在研究生物进化时,对不同地质年代地层中的化石结构、生存环境加以比较,并将化石生物与现存生物比较,发现各种不同类型的生物之间的亲缘关系、生存年代和进化历程以及进化的规律。判断化石形成的年代对于研究形成化石的生物的生活年代是极为重要的。科学家在研究化石过程中如何判断化石形成的年代?教师在教学过程中可以向学生简单介绍同位素测定的方法。 2.生物进化的总趋势。 难点:运用对比的方法对生物的进化进行研究。在教学时,教师可引导学生对照课本的插图,对较早的动物植物化石与较晚的植物与动物或化石进行对比,从而形成生物的进化观点。 四、教学媒体 生物化石、生物进化历程示意图、自制“生物进化图”拼图(可没有)。 五、课时建议 1课时 六、教学过程

22.《海底世界》第一课时教学设计

《海底世界》教学设计说明 (第一课时) 一、教材分析 《海底世界》是一篇浅显的知识性课文,作者通过生动形象的语言,描绘了一个“景色奇异,物产丰富”的海底世界,文章以流畅自然的语言为基调,没有华丽的词藻,不见雕琢的痕迹,但是给人亲切热情的感觉。我们透过作者对海底世界的描绘,可以感受到作者对整个自然、对生命的热爱。根据本课的具体内容,可以抓住中心句,从整体入手分析课文,站在整体的高度,去深入体会文章各部分的内涵.通过跳动的文字,使学生的语言和思维得到发展,情感得到迸发,从而产生热爱大自然的情感。 二、设计理念 1、重视学生在阅读过程中的主体地位。 《课程标准》指出:“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程。”也就是说,在阅读教学中存在着多种对话关系,如学生与作者的对话,教师与学生的对话,学生与学生的对话,教师与作者的对话,学生、教师与编者的对话等,但对话的中心是学生个人,必须强调学生阅读的自主性和独立性。文本的意义是学生在阅读过程中自行发现、自行建构起来的,要让学生自己阅读、自己学会阅读。在《海底世界》的教学中,课始的谈话导入,教师是一个能激发学生思维的引导者;当学生就“大海深处是什么样的?”“第二自然段里什么让你感到奇异?”这些问题进行研究、讨论的过程中,教师则是一个能欣赏学生意见的倾听者、能积极参加小组探究的参与者;当学生呈现探究成果时,教师又是能判断学生认识正误的辨别者。这实质上是一个师生互动、教学相长的动态生成过程。 2、拓展资源,重视学生的独特感受和体验。 将文本看作一个研究主题,注重阅读教学前后的延伸与拓展,视学生为教学资源的重要构成和生成者,既然每个学生的生活经验和气质都不一样,就应鼓励学生对阅读内容作上有个性的反应。萨特说:“阅读是一种被引导的创造。”学生在阅读中并不是消极地接受、索取意义,而是积极主动地发现、建构意义,甚至创造意义。如对“波涛汹涌、依然、窃窃私语”的理解和引导学生学习作者如何把句子写具体的教学就充分体现了这一点。

2020-2021学年沪科版九年级物理第十三章第一节物体的内能

2020-2021学年沪科版九年级物理第十三章第一节物体的内 能 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.有关温度、热量、内能的说法,正确的是() A.物体吸收热量,内能一定增加,同时温度一定升高 B.物体温度升高,不一定吸收热量,但内能一定增加 C.物体温度升高,内能不一定增加,但一定吸收热量 D.发生热传递时,热量总是从内能大的物体传递给内能小的物体 2.如图所示,在大口厚玻璃瓶内装入少量的水,并滴入几滴酒精.塞进塞子后,用气筒往瓶内打气,当塞子跳出时,看到瓶口有白雾出现,下列关于该实验的分析错误的是() A.往瓶内打气时,外界对瓶内气体做功 B.往瓶内打气时,瓶内气体内能变小 C.瓶塞跳出时,瓶内气体温度降低 D.瓶塞跳出时,瓶内气体对外做功 3.关于温度、内能和热量,下列说法正确的是() A.内能可自动地从髙温物体转移到低温物体B.温度越高的物体所含的热量越多 C.双手互搓,手的内能不会增加D.物体的温度为0℃时内能为零 4.质量相等的铜和铝(铜的比热容小于铝),放出相等热量后相接触,热传递的方向是 A.从铜传给铝B.从铝传给铜C.不发生热传递D.不能确定5.笔记本电脑发热会影响使用寿命.如图是一款笔记本电脑散热支架,通过导线与电脑连接时,五个风扇就转动起来,从而帮助电脑散热.下列分析正确的是()

A.风扇转动的原理是电磁感应 B.风扇之间一定串联 C.风扇在工作时主要将电能转化为内能 D.电脑是通过与空气之间的热传递来散热的 6.在热传递过程中,被传递的是 A.质量B.温度C.比热容D.能量 7.关于物体的内能,下列说法正确的是() A.内能是物体做机械运动时所具有的能 B.热传递可以改变物体的内能 C.物体的温度降低,内能减少,当降到0℃时物体就不具有内能了 D.物体运动得越快,举得越高,内能越大 8.属于通过做功途径改变物体内能的是() A.在火炉上烧水,水温升高B.感冒发烧,用冷毛巾敷额头C.用气筒给轮胎打气,气筒壁发热D.炎热的夏天,柏油路面温度升高9.关于内能和温度,下列说法正确的是() A.0℃的冰块内能为零 B.温度高的物体,内能一定大 C.物体内能增加,温度一定升高 D.物体温度升高时内能增加 10.关于温度、热量和内能,下列说法正确的是 A.物体的温度升高,一定吸收了热量 B.0℃的冰块,可能向外放出热量 C.温度相同的两物体间可能会发生热传递 D.温度高的物体,内能大 二、多选题 11.下列说法正确的是() A.物体吸热时,温度一定升高,内能一定增加 B.物体温度升高,不一定吸收热量,但内能一定增加 C.燃料不完全燃烧时的热值比完全燃烧时的热值小

中班分享阅读:寻宝(第一课时)教学设计

中班分享阅读:寻宝(第一课时)教学设计 Sharing reading in middle class: teaching desi gn of treasure hunting (first class)

中班分享阅读:寻宝(第一课时)教学设计前言:小泰温馨提醒,幼儿园是针对幼儿集中进行保育和教育的学前教育机构,幼儿不仅可以学到知识,从小接触集体生活,帮助孩子健康快乐地度过童年时光。幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础,是对儿童进行预备教育,包括性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识。本教案是根据幼儿园中班儿童的学习特点、发展特点来设计并编辑成教学活动的内容。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 活动目标: 1、喜欢阅读,愿意参与图画内容的讨论与描述。 2、通过对画面人物动作、表情、细节观察及心情体验,推测故事情节。 3、初步尝试按照故事发展的先后顺序讲述画面内容。 活动准备: 1、ppt课件《寻宝》 2、将《寻宝》读本中的“藏宝图”进行放大。 3、一张寻宝图 4、在教室按“寻宝图“布置相应的场景 活动过程: 1、出示自制“藏宝图”导入活动。

教师:小朋友,今天我们班来了很多老师,他们还为我们带来了一件礼物,可礼物被藏了起来,不过有一张图可以帮我们找到礼物。”出示“寻宝图”提问:“图上有什么?哪些标志可以帮助我们?”(寻宝图上有数字,箭头等) 教师:“下面我们一起去找宝物吧。”教师和幼儿按照寻宝图的标志去寻找礼物。(礼物:分享阅读大书) 教师:“这本书会给我们带来一个怎样的故事呢?”进入阅读环节。 2、师幼共同阅读大书。 (1)观察封面:(遮住书名)封面上有什么?他们是谁?他们要去干什么?你是怎么知道的?书的内容会和谁有关?书名会是什么?出示标题——寻宝。(鼓励幼儿大胆猜测故事情节)他们要去哪里寻宝?怎么去呢? (2)观察:这是一艘什么船?你从哪里看出来的?这个(骷髅头)标志你还在什么地方见过?(封面,海盗帽子上)引导幼儿知道封面上戴有这个骷髅头标志帽的人就是船长。他们准备去哪? (3)观察:海盗们来到了哪里?手里拿着什么东西?看上去怎么样?他们准备去哪?引导幼儿观察藏宝图,让幼儿猜测他们下一步会去到哪个地方。