《墨竹图题诗》

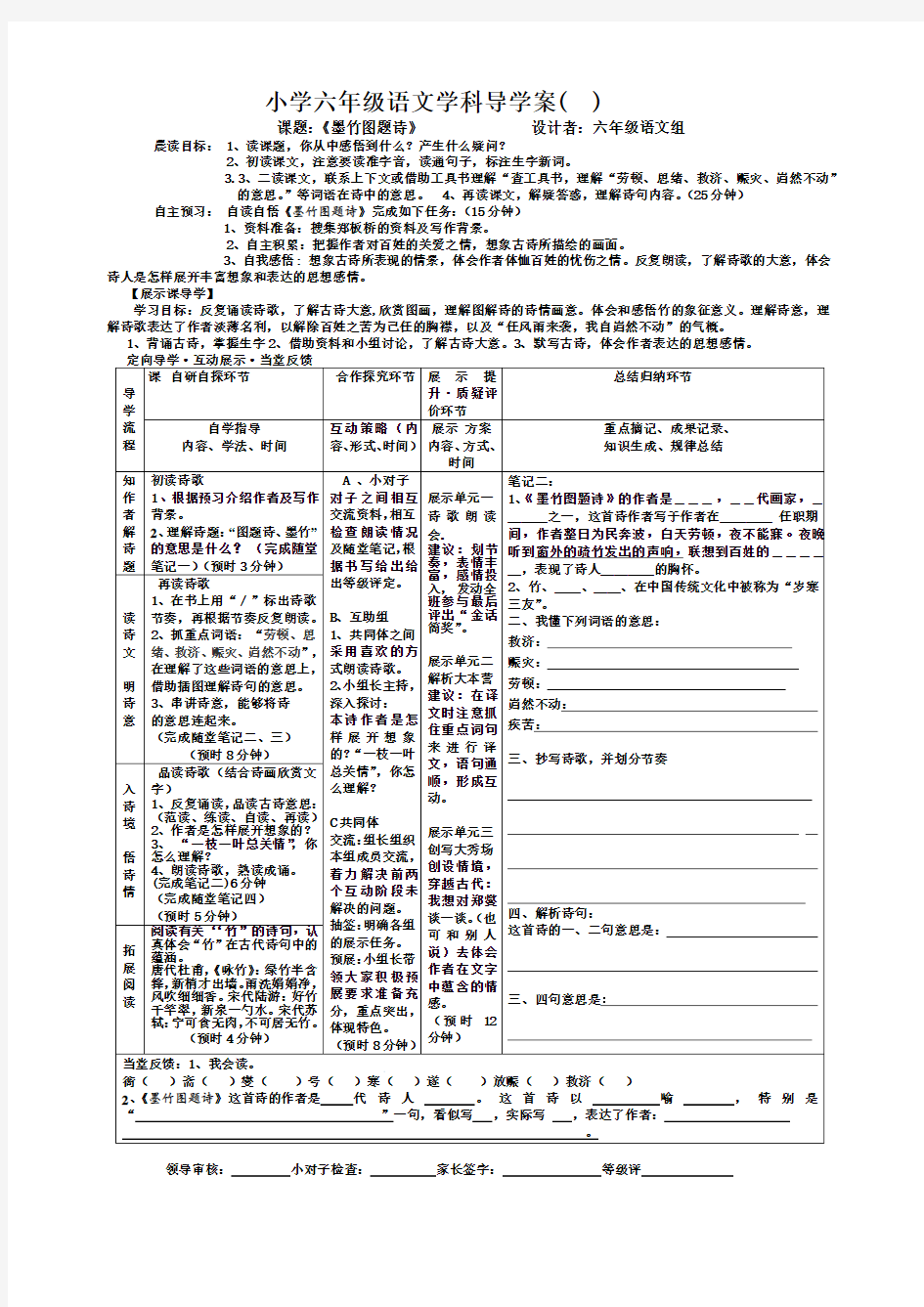

小学六年级语文学科导学案( )

课题:《墨竹图题诗》设计者:六年级语文组

晨读目标: 1、读课题,你从中感悟到什么?产生什么疑问?

2、初读课文,注意要读准字音,读通句子,标注生字新词。

3.3、二读课文,联系上下文或借助工具书理解“查工具书,理解“劳顿、思绪、救济、赈灾、岿然不动”

的意思。”等词语在诗中的意思。4、再读课文,解疑答惑,理解诗句内容。(25分钟)自主预习:自读自悟《墨竹图题诗》完成如下任务:(15分钟)

1、资料准备:搜集郑板桥的资料及写作背景。

2、自主积累:把握作者对百姓的关爱之情,想象古诗所描绘的画面。

3、自我感悟:想象古诗所表现的情景,体会作者体恤百姓的忧伤之情。反复朗读,了解诗歌的大意,体会诗人是怎样展开丰富想象和表达的思想感情。

【展示课导学】

学习目标:反复诵读诗歌,了解古诗大意,欣赏图画,理解图解诗的诗情画意。体会和感悟竹的象征意义。理解诗意,理解诗歌表达了作者淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。

1、背诵古诗,掌握生字

2、借助资料和小组讨论,了解古诗大意。

3、默写古诗,体会作者表达的思想感情。

定向导学·互动展示·当堂反馈

课导

学

流

程自研自探环节合作探究环节展示提

升·质疑评

价环节

总结归纳环节

自学指导

内容、学法、时间

互动策略(内

容、形式、时间)

展示方案

内容、方式、

时间

重点摘记、成果记录、

知识生成、规律总结

知作者解诗题初读诗歌

1、根据预习介绍作者及写作

背景。

2、理解诗题:“图题诗、墨竹”

的意思是什么?(完成随堂

笔记一)(预时3分钟)

A 、小对子

对子之间相互

交流资料,相互

检查朗读情况

及随堂笔记,根

据书写给出给

出等级评定。

B、互助组

1、共同体之间

采用喜欢的方

式朗读诗歌。

2、小组长主持,

深入探讨:

本诗作者是怎

样展开想象

的?“一枝一叶

总关情”,你怎

么理解?

C共同体

交流:组长组织

本组成员交流,

着力解决前两

个互动阶段未

解决的问题。

抽签:明确各组

的展示任务。

预展:小组长带

领大家积极预

展要求准备充

分,重点突出,

体现特色。

(预时8分钟)

展示单元一

诗歌朗读

会.

建议:划节

奏,表情丰

富,感情投

入,发动全

班参与最后

评出“金话

筒奖”。

展示单元二

解析大本营

建议:在译

文时注意抓

住重点词句

来进行译

文,语句通

顺,形成互

动。

展示单元三

创写大秀场

创设情境,

穿越古代:

我想对郑燮

谈一谈。(也

可和别人

说)去体会

作者在文字

中蕴含的情

感。

(预时12

分钟)

笔记二:

1、《墨竹图题诗》的作者是___,__代画家,_

___之一,这首诗作者写于作者在____任职期

间,作者整日为民奔波,白天劳顿,夜不能寐。夜晚

听到窗外的疏竹发出的声响,联想到百姓的____

_,表现了诗人____的胸怀。

2、竹、__、__、在中国传统文化中被称为“岁寒

三友”。

二、我懂下列词语的意思:

救济:

赈灾:

劳顿:

岿然不动:

疾苦:

三、抄写诗歌,并划分节奏

四、解析诗句:

这首诗的一、二句意思是:

三、四句意思是:

读诗文

明诗意

再读诗歌

1、在书上用“/”标出诗歌节奏,再根据节奏反复朗读。

2、抓重点词语:“劳顿、思绪、救济、赈灾、岿然不动”,在理解了这些词语的意思上,借助插图理解诗句的意思。

3、串讲诗意,能够将诗

的意思连起来。

(完成随堂笔记二、三)

(预时8分钟)

入诗境

悟诗情

品读诗歌(结合诗画欣赏文字)

1、反复诵读,品读古诗意思:(范读、练读、自读、再读)

2、作者是怎样展开想象的?

3、“一枝一叶总关情”,你怎么理解?

4、朗读诗歌,熟读成诵。(完成笔记二)6分钟

(完成随堂笔记四)

(预时5分钟)

拓展阅读阅读有关‘‘竹”的诗句,认真体会“竹”在古代诗句中的蕴涵。

唐代杜甫,《咏竹》:绿竹半含箨,新梢才出墙。雨洗娟娟净,风吹细细香。宋代陆游:好竹千竿翠,新泉一勺水。宋代苏轼:宁可食无肉,不可居无竹。

(预时4分钟)

当堂反馈:1、我会读。

衙()斋()燮()号()寒()遂()放赈()救济()

2、《墨竹图题诗》这首诗的作者是代诗人。这首诗以喻,特别是“”一句,看似写,实际写,表达了作者:

。

领导审核:小对子检查:家长签字:等级评

新北师大版小学语文六年级上册公开课优质课教学设计墨竹图题诗

墨竹图题诗 教材分析: 这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓之苦为己任的胸襟,以及“任风雨来袭,我自岿然不动”的气概。 教学目标:通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。增强学生的朗读能力。体会作者的胸怀和气概。培养学生的审美情趣。 教学重点:理解本图题诗的诗情画意。 教学难点:体会作者对百姓的关爱之情。 教学构思: 教学本课时从诗文入手,引导学生熟读成诵,训练朗读技巧,注意语气、语调、重音、停顿等朗读技巧的处理。师再引导作浅易的赏析,然后采用小组交流的形式,结合诗画欣赏理解诗的内容。 教学时间:1课时 学生学习过程: 一、导入新课: 中国古代文人喜爱寄物抒情,借以自然物来表现自己的理想品格和对精神境界的追求。坚毅不拨的青松,“贯四时而不改柯易叶”;挺拨多姿的翠竹,清高而有节;傲雪报春的冬梅,不惧风寒霜雪。它们虽系不同属科,却都有不畏寒霜的高洁风格。它们在岁寒中同生,历来被中国古今文人们所敬慕,而誉为“岁寒三友”,以此寓意忠贞的友谊,及做人要有品德、志节。今天,就让我们一道去感受——

郑板桥在《墨竹图题诗》中要表达的诗情画意。 二、跟老师一起学 1.注意这些字的读音: 衙(yá)斋(zhāi)燮(xiè)号(háo)寒放赈(zhèn)救济(jì)遂(suì) 2.理解下面这些词语的含义: 劳顿:劳累。 夜不能寐:晚上睡不着觉。寐:睡觉。 思绪:思想的头绪;思路。 救济:用金钱或物资帮助灾区或生活上有困难的人。 赈灾:救济灾民。 岿然不动:屹立着、不动摇。岿然:高大独立的样子。 三、理解古诗大意: 1.作者简介:介绍作者:郑燮(1693-1765)字克柔,号板桥,应科举为康熙秀才,雍正十年举人官山东范县、潍县知县,有政声“以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。”做官前后,以书画营生。擅画兰、竹、石、松、菊等,而画竹五十余年,成就最为突出。体貌疏朗,风格劲峭。 2.题目意思:墨竹:单用墨画的竹子。墨竹图题诗就是单用墨画竹子的图画上面的诗。 3.本诗含义:我们这些小小的州县官吏,衙门卧室外竹子的一枝一叶,都牵动着我们的感情。而实际的含义是:我们虽然只是小小的州县官吏,但老百姓的一举一动都牵动着我们的感情。充分体现了郑板桥对百姓疾苦的关心。感知诗意:这首诗以“竹”为依托之物运用象征手法,表达了诗画家淡薄名利,以解除百姓

《墨竹图题诗》教学反思_教案教学设

《墨竹图题诗》教学反思 《墨竹图题诗》教学反思 通过这节古诗课堂教学,我想到这样的教学过程: 1、让学生在课前按照学法进行充分的预习,这样可以让学生在课堂上直接把首首古诗一起交流,节省时间,提高课堂效率。 2、在理解古诗诗意的时候,不要求逐字逐句的解释,只要说出大意即可。 3、在交流汇报的时候,形式不要过于单一、三首诗同一个模式汇报下来,要让学生采用自己喜欢的方式交流汇报。 4、对古诗的朗读练习还不够到位,一定要保证充分的读的时间,多读、熟读、有感情的读、有感情的背诵。 5、朗读、背诵古诗的形式也要灵活多样。 6、可以扩展第二课时作为古诗背诵大赛,摘抄积累,模仿创作,激发学生对古诗产生浓厚的兴趣。 这样学生的自学能力一定会提高。 《墨竹图题诗》教学反思 课外的资料搜集与课内学习相结合是我这堂课的一个主要特点。结合《内外交错,互相促进》这一课题的继续实验与探索,我在课前让学生搜集各种与梅花有关的资料。而由于有了上学期的基础,学生也基本掌握了搜集资料的要点,搜集到的资料形式各样,内容丰富。有诗歌、画,有诗人的背景资料,有关于梅的名句积累,还有学生自己画梅花,写诗句……给进一步的课外延伸提供了很大的空间,而这也我学完这首诗以后最想达到的目的之一。但在课堂上学生交流汇报自己搜集的资料时,有些同学对于如何整理表达自己汇报的材料还有所欠缺,这说明在这方面,今后教师应继续加以指导。

中国的诗歌文化有着千年的历史,要把它上好,我自觉有点力不从心,但我愿意尝试,因为我知道有努力就有回报,哪怕是失败,这对我来说也是最好的收获了。希望今后还有机会上这样的公开课,让我继续摸索着前进。

语文上册公开课竹颂的教学设计

语文上册公开课竹颂的教学设计 语文上册公开课竹颂的教学设计范文(通用3篇) 语文上册公开课竹颂的教学设计1 1、教学设计学科名称 竹颂(小学语文六年级) 2、所在班级情况,学生特点分析 学生在以前接触过抒情散文,借物言志类的文章也不是第一次接触。对于六年级学生来说,文章本身的内容和中心思想不难理解。因此,学习本文的时候,应该采取在充分放手的基础上,引导学生品味和欣赏作者的表现手法,并且借鉴和学习这些手法。 3、教学内容分析 《竹颂》是管桦写的一篇赞颂劲竹的抒情散文。作者从劲竹的生长、气节、气度等多方面着手,写出了劲竹坚毅顽强的品格、质朴清新的本质。作者采取多种表现手法——拟人、比喻、排比、对比等,把劲竹的品质、特征表现得淋漓尽致,让人在诵读中对劲竹油然而生敬意。文章表面上看是在写劲竹,实际上是在借物言志,表达了作者美好而崇高的人生观、价值观。 4、教学目标 阅读这篇抒情散文,认识竹的情操和美德,体会作者对于竹的赞美之情。 5、教学难点分析

通过自学理解课文的思想内涵,学习劲竹的精神。体会课文多种表现手法,并尝试运用。 6、教学课时 一课时 7、教学过程 一、欣赏引路,激发期待(课前) 师生一起欣赏竹图,生谈谈有什么感受?(学生说阅图感受,教师小结每一幅图旁都是画家的题词,表达自己对竹子的喜爱之情。)古往今来,历代文人对竹子不知倾注了多少情。竹子以它虚心进取、高风亮节、无私奉献的情操与美德给人留下完美的形象。在本单元中,也有写竹子的诗,我们一起来背背它。(学生背诵《墨竹图题诗》)老师也给你们带来了一些有关竹子的诗句,我们一起来读读它。 教师出示小黑板:凌霜尽节无人见,终日虚心待凤来。(唐。张必)野竹野竹绝可爱,枝叶扶疏有真态。(元。吴镇)咬定青山不放松,立根原在破岩中。(清。郑燮) 教师出示管桦的墨竹图。 师:这是管桦爷爷所画的竹子图。它以粗干叶大,撑天柱地为特点。艾青题词说:人如其竹,竹如其人,我爱其竹,更爱其人。竹在管爷爷的笔下显示如此的魅力,今天我们要一起来学习管老爷爷一篇有关竹子的文章。教师板书课题:《竹颂》。 二、据题质疑,提领期待 “人贵有志,竹贵有节”。挺拔的翠竹,有着宽容大度的胸怀,

语文公开课墨梅图题诗说课稿

语文公开课墨梅图题诗说课稿 语文公开课墨梅图题诗说课稿 一说教材 《墨梅图题诗》是本册课文八单元的第一篇主体课文,这一单元的主题是岁寒三友,它选编了六篇课文介绍岁寒三友 -----松,竹,梅的名家名篇.其中前三首古诗《墨梅图题诗》、《墨竹图题诗》、《苍松怪石图题诗》为主体课文,而《梅香正浓》《竹颂》《黄山松》为拓展阅读课文.他们同为写松,竹,梅,但体裁各异,笔法不拘一格.在教学时以前三首古诗为重点学习.这三首古诗都是诗配画,可以说诗中有画,画中有诗,意境深远,相得益彰.松,竹,梅之所以成为岁寒三友,不仅因为三者不惧寒冷,更是因为他们能象征诗人的铮铮铁骨,卓尔不群的气节和人品.而《墨梅图题诗》借梅的“只留清气满乾坤”写出了诗人卓尔不群的气节和人品单元目标: 1,引导学生了解诗人写诗作画的背景及目的,理解诗歌所表达的思想感情,感悟作者的人格魅力. 2,了解诗歌的音韵美,结构美以及语言所表达的深刻含义,了解诗歌借物喻人的写法,及诗中有画,画中有诗的意蕴. 3,读出诗的韵味,想象诗的意境,体会诗的情感,提高学生对诗歌及所作的画的鉴赏与审美能力,激发学生对诗人品格的学习与敬佩之情. 课时目标: 1.通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。 2.体会诗人的卓尔不群的气节和人品。 重点:理解本图题诗的诗情画意. 难点:体会作者卓尔不群的气节和人品。 二说教法、学法 在教法上,我运用多媒体课件辅助教学,利用电教手段,创设多种情境,使学生完全置身于课文所描绘的情境之中,寓教于乐,在轻松愉快的氛围中学习,充分激发学生的学习兴趣,调动学生的积极性、主动性,使他们更好、更快、更准、更深地把握教学中的重点、难点,从而深入地理解课文内容。在学法上,因为教

语文公开课墨梅图题诗说课稿

语文公开课墨梅图题诗说课稿 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 一说教材 《墨梅图题诗》是本册课文八单元的第一篇主体课文,这一单元的主题是岁寒三友,它选编了六篇课文介绍”岁寒三友”-----松,竹,梅的名家名篇.其中前三首古诗《墨梅图题诗》、《墨竹图题诗》、《苍松怪石图题诗》为主体课文,而《梅香正浓》《竹颂》《黄山松》为拓展阅读课文.他们同为写松,竹,梅,但体裁各异,笔法不拘一格.在教学时以前三首古诗为重点学习.这三首古诗都是诗配画,可以说诗中有画,画中有诗,意境深远,相得益彰.松,竹,梅之所以成为岁寒三友,不仅因为三者不惧寒冷,更是因为他们能象征诗人的铮铮铁骨,卓尔不群的气节和人品.而《墨梅图题诗》借梅的“只留清气满乾坤”写出了诗人卓尔不群的气节和人品

单元目标: 1,引导学生了解诗人写诗作画的背景及目的,理解诗歌所表达的思想感情,感悟作者的人格魅力. 2,了解诗歌的音韵美,结构美以及语言所表达的深刻含义,了解诗歌借物喻人的写法,及诗中有画,画中有诗的意蕴. 3,读出诗的韵味,想象诗的意境,体会诗的情感,提高学生对诗歌及所作的画的鉴赏与审美能力,激发学生对诗人品格的学习与敬佩之情. 课时目标: 1.通过反复诵读诗歌,欣赏图画理解图题诗的诗情画意。 2.体会诗人的卓尔不群的气节和人品。 重点:理解本图题诗的诗情画意. 难点:体会作者卓尔不群的气节和人品。 二说教法、学法 在教法上,我运用多媒体辅助教学,利用电教手段,创设多种情境,使学生

完全置身于课文所描绘的情境之中,寓教于乐,在轻松愉快的氛围中学习,充分激发学生的学习兴趣,调动学生的积极性、主动性,使他们更好、更快、更准、更深地把握教学中的重点、难点,从而深入地理解课文内容。在学法上,因为教为学服务,在教学中,我尽量放手让学生运用读读、议议等学习方法,培养学生的各种能力。 三说过程 一学诗,赏画 (一),导入新课:1、王安石的《梅花》2、学生查阅的梅花的相关资料(二),自主学习:检查预习 (1),请学生介绍作者:王冕(1300-1359),字元章,号竹斋,别号梅花屋主。元代诗人、文学家、书法家、画家,浙江诸暨人。自幼好学,家境贫寒,白天放牛,每晚借佛殿长明灯夜读,终成通儒。诗多描写田园生活,同情人民疾苦,谴责豪门权贵,轻视功名利禄。一生爱好梅花,种梅、咏梅又工画梅,