微生物合成黄酮类化合物的研究进展

黄酮类化合物药理作用的分析

黄酮类化合物药理作用的分析 黄酮类化合物的基本结构构成为C-C-C方式,广泛存在于包括众多植物中,属于植物次级代谢产物。黄酮类化合物具有来源广、生物活性多、毒副作用小等特点,目前广泛应用于临床,古味伍绛木樨茶对其药理作用进行分析如下。 1 心血管系统作用 1.1 抗心律失常作用 动物实验表明,黄酮对心肌缺血再灌注损伤组织,可以有效地减少其心律失常发作次数,减轻发作频率,能对抗乌头碱、哇巴因和氯仿诱发的心律失常,其可能的机制为总黄酮可降低心室肌动作电位幅值(APA),延长动作电位时程(APD)。 1.2 抗动脉粥样硬化 动脉粥样硬化(AS)疾病进程的一个主要原因为,低密度脂蛋白(LDL)的氧化修饰,黄酮类化合物具有抑制LDL氧化作用,抗平滑肌增殖,清除自由基,从而有效地对抗动脉粥样硬化的损伤。 1.3 扩血管作用总黄酮具有血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的作用,抑制血管内皮素(ET)的生成,扩张冠脉血管,改善心肌的血氧供应,对心血管系统起到改善作用,从而 起到血管扩张的作用。 1.4 抗凝血作用总黄酮体外给药可抑制花生四烯酸和胶原纤维引起的血小板聚集作用,改善血液流变性,延长凝血酶原时间。动物试验表明,大鼠皮下注射大剂量肾上腺素和冰水浸泡法,造出急性血瘀证大鼠模型,即血流变性呈轴稠状态的实验动物,通过饲喂山楂叶总黄酮(HLF),可显著降低红细胞(RBC)聚集指数、血浆比轴度,从而改善血瘀状态。银杏黄酮单独应用其抗凝作用不如蚓激酶,两者合用后抗凝效果加强,但溶栓作用并没有改善。 1.5 抗血脂作用维生素D3加脂肪乳剂造成大鼠高脂血症模型,在给予了麦胚总黄酮类后,可显著提高大鼠高密度脂蛋白胆固醇含量,降低实验性血清总胆固醇和三酚甘油含量。 2 抗炎调节免疫作用 黄酮类化合物具有显著的抗炎作用。作用机理为作用于细胞正常的有丝分裂过程,调节细胞间相互作用的分泌过程,抑制肥大细胞和嗜碱性细胞释放慢反应致炎物质,如中性粒细胞溶酶体酶、白三烯、组胺、前列腺素等,调节巨嗜细胞的吞噬功能,从而直到抗炎和免疫调节的作用。穿卜草中分离得到黄酮提取物可显著清除炎性因子,鸡蛋清致大鼠足肿胀、醋酸所致的小鼠腹腔毛细血管通透性增加、二甲苯所致的小鼠耳肿胀等急性炎症反应,都有明显的抑制作用。 3 抗菌抗病毒作用 3.1 抗菌作用甘草黄酮提取物在体外,可有效抑制白色念珠菌、黑根霉、灰葡萄抱、意大利青霉等真菌。同时对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、新型隐球菌、枯草杆菌、绿脓杆菌、烟曲霉菌、白色念珠菌等均有抑制作用,亦能明显抑制的生长。 3.2 抗病毒活性黄酮类化合物对多种病毒具有抑制作用,芦丁能抑制流感病毒、脊髓灰质炎病毒。黄芪总黄酮对人疤疹病毒(HSV21)感染的豚鼠皮肤,具有较好的抗病毒治疗效果。异黄芪282甲醚能显著抑制流感病毒。总之黄酮类对于流感病毒、呼吸道合胞病毒、脊髓灰质炎病毒、疤疹病毒、登革热病毒、腺病毒、肝炎病毒、柯萨奇病毒、冠状病毒等都具有一定的抑制作用。 3.3 抗HIV活性许多黄酮类化合物均有抗匀陨灾活性,其作用的靶点均分别为作用于HIV逆转录酶、HIV 蛋白酶、HIV整合酶,作用于HIV启动子,没有明确作用点的黄酮类化合物等。其中黄芩素可对抗中逆转录酶。 4 抗肿瘤抗癌作用 黄酮类化合物对于肿瘤细胞的增长繁殖具有显著地抑制作用。其作用机理为促进抑癌基因表达、诱导肿瘤细胞凋亡、干预肿瘤细胞信号转导、促进抗肿瘤细胞增殖等。黄酮类化合物抗癌抗肿瘤作用的效果,主要体现为具有显著的抗氧化抗自由基作用,且二者之前具有显著相关性,抗自由基及氧化应激的能力强,则

黄酮类化合物药理作用的研究进展_曹纬国

西北植物学报2003, 23( 12): 2241—2247 Acta Bot . Boreal .-Occident. Sin. 文章编号: 1000-4025( 2003) 12-2241-07 黄酮类化合物药理作用的研究进展 曹纬国1, 2,刘志勤1,邵云1,陶燕铎* ( 1 中国科学院西北高原生物研究所,西宁 810001; 2中国科学院研究生院 ,北京 100031) 摘要:总结黄酮类化合物在药理作用方面的研究近况,在阐述黄酮类化合物的生物活性、药理作用的同时,结合结构分析和作用机制,揭示与其部分活性相关的构效关系,并对黄酮类化合物药理作用的研究提出进一步的展望. 关键词:黄酮类化合物;药理作用;构效关系 中图分类号: Q 946. 8文献标识码: A A progress in pharmacological research of flavonoids C AO Wei -g uo1, 2 , LIU Zhi -qin1 , SHAO Yun1 , T AO Yan-duo* ( 1 No rthw est Institute of Plateau Biology, Chinese Acad emy of Sciences , Xining 810001, China; 2 Graduate Sch ool of the Ch i-nes e Academy of Sciences, Beijing 100031, China) Abstract: This paper summa rizes the recent status of flav o noid co mpounds in pha rmaco logica l research. Ex pa tiating bioactiv ity and pha rm acolog ical functio ns of flav o noid com pounds, the thesis po sts some struc-ture-activity relatio nship of flav onoid com po und co ncerning structure analysis and m echa nism of actio n, and bring s fo rw ard prospect about its pharmacological functio n research. :;;- Key words flav onoids compounds pha rmaco logica l effect structure activity relationship *通讯联系人. Co rrespond ence to: T AO Yian-ze. 黄酮类化合物( flav onoids com po unds)是植 物次生代谢产物,广泛地存在于自然植物中,以游离态 或与糖结合为苷的形式存在,不仅数量种类繁多,而且 结构类型复杂多样,表现出多种多样的药理活性,能 防治心脑血管系统的疾病和呼吸系统的疾病,具有抗 炎抑菌,降血糖,抗氧化,抗辐射,抗癌,抗肿瘤以及增 强免疫能力等药理作用.近年来,黄酮类化合物的研究 进入了一个新的层次,随着对其构效关系的深入研究, 发现了部分药理作用的作用机制,为其在医药、食品 领域的应用提供了理论依据,加快了黄酮类化合物的 开发利用. 1 黄酮类化合物的功能结构 黄酮类化合物是一类多酚化合物( poly pheno lic 收稿日期: 2003-01-20;修改稿收到日期: 2003-07-07 基金项目:中国科学院生命科学与生物技术局十五预研项目作 者简介:曹纬国( 1978- ) ,男,汉族,在读硕士研究生.

黄酮类化合物

黄酮测定的研究进展 简要:黄酮类化合物(Flavonoids),又称生物黄酮(Bioflavon-oids)或植物黄酮,是植物在长期自然选择过程中产生的一些次级代谢产物,黄酮类化合物有着广泛的生物活性和多种药理活性,比如抗氧化、抗炎、抗诱变、抗肿瘤形成与生长等,特别是近年来关于黄酮在心血管、脑血管、肿瘤等方面的研究已经比较深入,此外黄酮类物质还有低毒性的特点,因此长期以来一直是天然药物和功能性食品研究开发的热点[1]。 关键词:黄铜,含量,测定方法,研究进展 前言:黄酮类物质是植物光合作用产生的一种天然有机物。植物界中分布广泛,主要分布于芸香料、唇形科、豆科、伞形科、银杏科、菊科等。根据化学方法定义黄酮类物质为含一个共同的苯基苯并二氢吡喃环结构,有一个或多个羟基取代基,包括其衍生物。在食物中,黄酮类物质一般以酯类、醚类或配糖类衍生物及混合物的形式存在,共有5000 多种化合物。对于哺乳动物,只能通过饮食获取黄酮物质,这些食物包括水果、蔬菜、谷物、坚果、茶及红酒。在日常膳食中,黄酮类物质通常表现为具有抗氧化性的羟基衍生物形态,显示出多种生物活性,对于一些疾病,例如癌症和心血管疾病,胃和十二指肠的病理性失调,以及病毒和细菌感染的预防和治疗。此外,类黄酮还被发现有广泛的药物特性,包括抗氧化性、抗过敏、抗病毒及预防糖尿病,对肝和胃的保护,抗病原体及抗瘤活性。除在医药工业上已广泛应用其生理活性外,目前也将黄酮类物质作为功能食品的添加剂[2] 。 (一)测定黄铜的几种方法 1 紫外分光光度法 紫外分光光度法具有重复性好、准确、简便、易掌握、不需要复杂的仪器设备, 加之所需试剂便宜易得, 因此该方法应用于测定植物中黄酮含量最为广泛[ 3]。 1.1 直接测定法 大多数黄酮类化合物分子中存在桂皮酰基和苯甲酰基组成的交叉共轭体系, 其MeOH 谱200 nm~400 nm的区域内存在两个主要的紫外吸收带, 峰带I(300 nm~400nm)和峰带Ⅱ( 220 nm~280 nm)[ 4]。 1.2 比色法 向供试样品中加入显色剂后测定吸光度以测定其含量, 这种方法称为比色法。黄酮类化合物分子中若具有3- 羟基、5- 羟基或邻二酚羟基, 易于与金属盐类如铝盐、锆盐、锶盐、镁盐等反应, 生成有色金属络合物。常用于黄酮类化合物含量测定的金属盐试剂有Al(NO3)3、A1Cl3等,这些络合物作用在光

各类中药化学成分的生物合成途径

各类中药化学成分的主要生物合成途径 乙酸-丙二酸途径:脂肪酸类,酚类,醌类;甲戊二羟酸途径:萜类,甾类;莽草酸途径:即桂皮酸途径,苯丙素类,木脂素类,香豆素类;氨基酸途径 :生物碱类 溶剂提取法(常用溶剂及极性) (1)溶剂按极性分类:三类,即亲脂性有机溶剂、亲水性有机溶剂和水。溶剂按极性由弱到强的顺序如下:石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。 甲醇(乙醇)是最常用的溶剂,能用水任意比例混合. 分子大,C多,极性小,反之,大..按相似相溶原理,极性大的溶剂提取极性大的化合物 提取方法 ①煎煮法:挥发性及加热易破坏,多糖类不宜用。 ②浸渍法:不用加热,适用于遇热易破坏或挥发性成分,含淀粉或黏液质多的成分,但效率不高。 ③渗漉法:效率较高。④回流提取法:受热易破坏的成分不宜用。⑤连续回流提取法:有机溶剂,索氏提取器或连续回流装置。⑥水蒸气蒸馏法: 适于具挥发性,能随水蒸气蒸馏而不被破坏的。挥发油、小分子生物碱、酚类、游离醌类等:⑥超临界萃取法:以CO2为溶剂.用于极性低的化合物,室温下工作,几乎不用有机溶剂,环保 分离方法 ①吸附色谱:利用吸附剂对被分离化合物分子的吸附能力的差异,而实现分离的一类色谱。硅胶用于大多数中药成分;氧化铝用于碱性或中性亲脂性成分如生物碱、萜、甾;活性炭用于水溶性物质如氨基酸、糖类和某些苷类;聚酰胺用于酚醌如黄酮、蒽醌及鞣质。②凝胶色谱:主要是分子筛作用,根据凝胶的孔径和被分离化合物分子的大小而达到分离目的。③离子交换色谱:基于各成分解离度的不同而分离。主要用于生物碱、有机酸及氨基酸、蛋白质、多糖等水溶性成分的分离纯化。④大孔树脂色谱:一类没有可解离基团,具有多孔结构,不溶于水的固体高分子物质。它可以通过物理吸附有选择地吸附有机物质而达到分离的目的。是反相的性质,一般被分离物质极性越大,越先被洗脱下来,极性越小,越后洗脱下来。应用于中药有效部位或有效成分的分离富集。⑤分配色谱:利用物质在固定相和流动相之间分配系数不同而达到分离。正相色谱:固定相极性>流动相极性,用于分离极性和中等极性的成分。常用固定相:氰基或氨基键合相;常用流动相为有机溶剂。反相色谱:固定相极性<流动相极性,用于离非极性和中等极性的成分,常用C18或C8键合相。常用流动相为甲醇-水或乙腈-水。 糖和苷类化合物 糖:多羟基醛或多羟基酮及其衍生物、聚合物的总称 苷:糖或糖额衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成,又称配糖体 构型D,L,α,β : 向上D,向下L; 同侧:β异侧:α 苷键酸水解:苷键原子首先发生质子化,然后苷键断裂生成苷元和糖的阳碳离子中间体,在水中阳碳离子经溶剂化,再脱去氢离子形成糖分子。难易顺序:N-苷>O-苷>S-苷>C-苷。强酸水解:得到糖,苷元易破坏;弱酸水解:得到次级苷,确定糖的连接顺序;两相酸水解:保护苷元 酶水解:对难以水解或不稳定的苷,在酶水解条件温和,不会破坏苷元,可得到真正的苷元 显色反应 Molish反应:加入5%α-萘酚乙醇液,沿管壁缓慢滴入浓硫酸,在两层液面间会出现一个紫色环。又称α-萘酚反应.说明含有糖类或苷类. (但碳苷和糖醛酸例外,呈阴性.) 菲林和多伦反应:阳性,有还原糖.可以利用这两个反应来区别还原糖和非还原糖。 单糖:都是还原糖。双糖:麦芽糖、乳糖为还原糖。蔗糖为非还原糖 苷键构型的判断 糖苷的1H-NMR:成苷的端基质子H的耦合常在较低场。如:β构型J H1-H2=6~9Hz(8左右);α构型J H1-H2=2~3.5Hz (4左右) 醌类 酸性(规律) -COOH > 二个β-OH > 一个β-OH >二个α- OH > 一个α–OH 可用PH 梯度萃取分离。 其结果为①和②被5%碳酸氢钠溶液提出;③被5%碳酸钠提出;④被1%氢氧化钠提出;⑤只能被5%氢氧化钠提出 可用PH梯度萃取分离。 颜色反应 1、Feigl反应:全部醌类均阳性。碱性条件加热,紫色 2、Borntrager’s反应:也叫碱液试验,羟基蒽醌阳性。——颜色变化与OH数目及位置有关,红-紫色. 3、醋酸镁反应:含α-酚羟基或邻二酚羟基的蒽醌类阳性。 4、与活性亚甲基试剂反应kesting-Craven和无色亚甲蓝显色反应: 苯醌和萘醌类的专属反应.在碱性条件下 5、对亚硝基-二甲苯胺反应: 蒽酮类的特异性反 应.(唯一).蒽酮就是9或10位没有被取代的羟基 蒽酮类. 醌类化合物的提取与分离 (大题,看书) pH梯度萃取法P82 例:大黄蒽醌苷类的分离 苯丙素类(一个或几个C6-C3) 香豆素:一般具有苯骈α-吡喃酮母核的天然产物 母核(画) 内酯性质和碱水解反应 碱性开环,酸性闭环。但长时间加热,异构化,不可 恢复闭环. 显色反应有荧光性质 1、Gibb’s反应: 试剂:2,6-二氯(溴)苯醌氯 亚胺 C6位没取代,阳性,蓝色 2、Emerson反应试剂:4-氨基安替比林,铁氰化 钾反应 C6位没取代,阳性,红色 木脂素鉴识 Labat反应:具有亚甲二氧基的木脂素加浓硫酸 后,再加没食子酸,可产生蓝绿色 黄酮(C6-C3-C6) 结构与基本骨架(芦丁,槲皮素,鼠李糖,葡萄糖的 结构都要求会写)138页 经典结构是2-苯基色原酮,现在泛指两个苯环通 过三个碳原子相互连接而成的一类化合物 黄酮类:以2-苯基色原酮为母核,且3位上无含 氧基团取代的一类化合物 黄酮醇:在黄酮基本母核的3位上连有羟基或含 氧基团 二氢黄酮:黄酮基本母核的2、3位双键被氢化而 成 二氢黄酮醇:黄酮醇类的2、3位被氢化的基本母 核 交叉共轭体系:黄酮结构中色原酮部分本身无 色,但在2位上引入苯环后,即形成交叉共轭体 系,通过电子转移、重排,使共轭链延长而显出 颜色。在7位或4’位上引入-OH及-OCH3等助色 团后,产生p-π共轭,使化合物颜色加深。 溶解度:游离黄酮一般难溶于水,易溶于甲醇、 乙醇、乙酸乙酯、氯仿、乙醚等有机溶剂及稀碱 水中。引入羟基增多,水溶性增大,脂溶性降 低;而羟基被甲基化后,脂溶性增加。黄酮苷一 般易溶于水、甲醇、乙醇等强极性溶剂中,但难 溶于苯、氯仿、乙醚等有机溶剂中 平面型如黄酮、黄酮醇、查尔酮等溶解度较小, 非平面型如二氢黄酮及二氢黄酮醇的溶解性较 大,异黄酮的也较大 酸性:7,4’-二OH黄酮>7-或4’-OH黄酮>一 般酚羟基>5-OH黄酮 显色反应:(1)HCl-Mg反应:样品溶于甲醇或乙 醇1ml中,加入少许Mg,再加几滴浓HCl,一两 分钟显红~紫红色。(2)AlCl3反应:样品的乙醇 溶液和1%乙醇溶液AlCl3反应,生成黄色络合 物。(3)锆盐-枸橼酸反应:可鉴别黄酮类化合 物是否纯在3-或5-OH。样品的甲醇溶液加2%二氯 氧锆甲醇溶液。黄色不褪,有3-OH或3,5-OH, 如果减褪,无3-OH而有5-OH pH梯度萃取法:5%NaHCO3可萃取7,4’-二羟基 黄酮,5%NaCO3可萃取7-或4‘-羟基黄酮, 2%NaOH可萃取一般酚羟基的黄酮,4%NaOH可以萃 取5-羟基黄酮。 柱色谱分离 硅胶柱:利用极性差异,几乎适用于任何类型黄 酮(主要分离异黄酮、二氢黄酮,二氢黄酮醇及 高度驾机皇或乙酰化的黄酮及黄酮醇) 聚酰胺柱:通过酰胺羰基与黄酮类化合物分子上 的酚羟基形成氢键缔合而产生。化合物结构与Rf 值:酚羟基少>多;易形成分子内氢键>难;芳 香化程度低>高;异黄酮>二氢黄酮醇>黄酮> 黄酮醇;游离黄铜>单糖苷>双糖苷>叁糖苷 (含水移动相做洗脱剂);有机溶剂做洗脱剂反 之。洗脱能力由弱至强;水<甲醇或乙醇(浓度 由低到高)<丙酮<稀氢氧化钠水溶液或氨水< 甲酰胺<二甲基甲酰胺<尿素水溶液 紫外 黄酮类型带II(弱峰) 带I(强峰) 取代) 黄酮醇(3-OH 游离) 250-280 358-385 异黄酮245-270 310-330肩峰 二氢黄酮/醇370-295 300-330 查耳酮220-270低强度340-390 氢谱: 黄酮或黄酮类H-3是一个尖锐的单峰出现在 6.3 处 邻位耦合:耦合常数为8Hz左右 间位耦合:2-3Hz 对位耦合:很弱,数值很小或没有 5,7-二OH黄酮δppm:H-6小于 H-8 . 7- OH 黄酮: δppm:H-6 > H-8 6’δ比较大,5’较小 同时还要看 单峰S,就没有邻,间位双锋d说明有邻位或间位 其中一个双双锋dd就说明有邻,和间两个 生物合成途径 经验异戊二烯法则:基本碳架均是由异戊二烯以 头-尾顺序或非头-尾顺序相连而成;生源异戊二 烯法则:甲戊二羟酸是各种萜类化合物生物合成 的关键前体 单萜:无环,单环,双环,三环,环烯醚。知道 卓酚酮,环烯醚萜,薄荷醇,青蒿素的二级结构 和性质 性质:萜类多具苦味,单萜及倍半萜可随水蒸气 蒸馏,其沸点随其结构中的C5单位数、双键数、 含氧基团数的升高而规律性升高 提取:挥发性萜可用水蒸气蒸馏法;一般萜可用 甲醇或乙醇提取;萜内酯可先用提取萜的方法提 取出总萜,然后利用内酯的特性,用碱水提取酸 化沉淀的方法纯化;萜苷多用甲醇、乙醇或水提 取 柱色谱:吸附剂多用硅胶。中性氧化铝。含双键 者可用硝酸银络合柱色谱分离(利用硝酸银可与 双键形成π络合物,而双键数目位置及立体构型 不同的萜在络合程度及络合稳定性方面有一定差 异)。洗脱剂多以石油醚、正己烷、环己烷分离 萜烯,或混以不同比例的乙酸乙酯分离含氧萜 鉴识:卓酚酮类的检识 (硫酸铜反应:绿色结 晶);环烯醚萜的检识(Weiggering法:蓝色/紫红 色;Shear反应:黄变棕变深绿);薁类的检识 (Ehrlich反应:蓝紫绿;对-二甲胺基苯甲醛) 挥发油 也称精油,是存在于植物体内的一类具有挥发 性、可随水蒸气蒸馏、与水不相容的油状液体。 分为:芳香族,萜类,脂肪族 检识:化学测定常数:酸值、酯值、皂化值 提取方法:①蒸馏法:提取挥发油最常用的方 法,对热不稳定的挥发油不能用。②溶剂萃取 法:脂溶性杂质较多。③吸收法:油脂吸收法, 用于提取贵重挥发油。④压榨法:该方法可保持 挥发油的原有新鲜香味,但可能溶出原料中的不 挥发性物质。⑤二氧化碳超临界流体萃取法:有 防止氧化热解及提高品质的突出优点,用于提取 芳香挥发油 三萜 醋酐-浓硫酸反应(Liebermann-Burchard) 红-紫-蓝-绿色-褪色(甾体皂苷) 黄-红-紫-蓝-褪色(三萜皂苷) 胆甾醇沉淀法:胆甾醇复合物——乙醚回流提 取,去除胆甾醇,得皂苷。因为甾体皂苷比三萜 皂苷形成的复合物稳定. 甾类 C21甾醇C2H5 昆虫变态激素8-10个碳的脂肪烃 强心苷不饱和内酯环 甾体母核的C-17位上均连一个不饱和内酯环。根 据内酯环的不同:五元不饱和内酯环叫甲型强心 苷元;六元不饱和内酯环叫乙型。 苷和糖连接的顺序分: I型强心苷:苷元-(2,6-二去氧糖)x-(D-葡萄

类黄酮的生理活性功能及应用

类黄酮 类黄酮(Flavonoids)是植物重要的是一类次生代谢产物,它以结合态(黄酮苷)或自由态(黄酮苷元)形式存在于水果、蔬菜、豆类和茶叶等许多食源性植物中。槲皮素(Quercetin)是最典型的类黄酮,其在C3位羟基上结合糖分子即形成植物中普遍的成分—芸香苷(芦丁)。柑橘属的多种水果均含有大量的黄酮化合物,如橘红素(Tangeretin)和川陈皮素(Nobiletin)。大豆中含有一种异黄酮化合物—大豆异黄酮,茶叶中的茶多酚是由没食子酸和类黄酮—儿茶酚组成。 在Ames检验中发现,槲皮素具有致诱变性,但没有代谢活性,但在反应系统中加入肝提取物可明显增加其诱变活性。长期的动物饲喂研究表明:槲皮素不仅不是致癌物质,而且具有一定的抗癌活性。事实上,在已发现61种黄酮化合物中,有11种具有抗突变作用,,其中有多种对致癌物诱导的动物模型恶性肿瘤有抑制作用,如橘红素和川陈皮素等。 类黄酮又称生物类黄酮,为人类饮食中含量最丰富的一类多酚化合物,广泛存于水果、蔬菜、谷物、根茎、树皮、花卉、茶叶和红葡萄酒中。目前为止,已经确认有四千多种不同的类黄酮。类黄酮可进一步分为: 黄酮醇类:最常见的类黄酮物质,如:槲皮素、芸香素。槲皮素广泛存在于蔬菜、水果中,以红洋葱的含量最高。 黄酮类或黄碱素类:如木犀草素、芹菜素,分别含于甜椒和芹菜。 黄烷酮类:主要见于柑橘类水果,如橙皮苷、柚皮苷。 黄烷醇类:主要为儿茶素,绿茶中含量最丰,红茶的儿茶素含量约减少一半。 花青素类:主要为植物中的色素,不同植物含量不一。 原花青素类:葡萄、花生皮、松树皮中都含有丰富的原花青素。 异黄酮类:主要分布于豆类食品,目前已证明具有抗乳癌和骨质疏松的作用。 3、生物类黄酮的生理功能及其应用 3.1清除自由基 黄酮类化合物属于酚类物质,可熬合金属离子,其分子物质基础是黄酮类分子中的3

黄酮类化合物生物活性的研究进展_王慧

黄酮类化合物生物活性的研究进展 王 慧 (山东博士伦福瑞达制药有限公司,山东 济南 250101) 摘 要:黄酮类化合物是广泛存在于自然界的一类多酚化合物,有许多潜在的药用价值。现就黄酮类化合物抗肿瘤、抗心血管疾病、抗氧化抗衰老、抗菌抗病毒、免疫调节等作用的研究进展作一综述,以期为开发利用该类药物提供参考。关键词:黄酮类化合物;生物活性;综述文献 中图分类号:R282.71 文献标识码:A 文章编号:1672-979X (2010)09-0347-04 收稿日期:2010-05-31 作者简介: 王慧(1974-),女,山东临沭人,主管药师,从事质量控制工作 E-mail : wanghui0602@https://www.360docs.net/doc/be16388888.html, Progress in Bioactivity of Flavonoids WANG Hui (Shandong Bausch & Lomb Freda Phar. Co., Ltd., Jinan 250101, China ) Abstract: Flavonoids are polyphenols widely found in nature and they have many potential medicinal values. This paper reviews the progress in anti-tumor, anti-cardiovascular disease, anti-oxidation and anti-aging, antibacterial and antivirus, immunological regulation of flavonoids, which can provide the references for the development and utilization of flavonoids. Key Words: flavonoids; bioactivity; review 黄酮类化合物是一类低分子植物成分,具有C6-C3-C6 基本构型,为植物体多酚类代谢物。主要分为黄酮及黄酮醇类、二氢黄酮及二氢黄酮醇类、黄烷醇类、异黄酮及二氢异黄酮类、双黄酮类,以及查尔酮、花色苷等[1]。黄酮类化合物独特的化学结构使其对哺乳动物和其它类型的细胞有重要的生物活性。黄酮类化合物有高度的化学反应性,例如清除生物体内的自由基;又有抑制酶活性、抗肿瘤、抗菌、抗病毒、抗炎症、抗过敏、抗衰老、抗心血管疾病糖尿病并发症等药理作用,且无毒无害。黄酮类化合物还是茶及黄芩、银杏、沙棘等众多中草药的活性成分。因此受到广泛关注,研究进展很快。1 黄酮类化合物的理化性质 黄酮类化合物多为晶体且有颜色,少数如黄酮苷类为无定形粉末,除二氢黄酮、二氢黄酮醇、黄烷及黄烷醇有旋光性外,余者则无。黄酮类化合物的溶解度因结构及存在状态(苷或苷元、单糖苷、双糖苷或三糖苷)不同而有差异,一般游离态苷元难溶于水,易溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚等有机溶剂。其中,黄酮、黄酮醇、查儿酮等平面型分子因堆砌较紧密,分子间引力较大,故更难溶于水;而二氢黄酮及二氢黄酮醇等系非平面型分子,排列不紧密,分子间引力较小,有利于水分子进入,水溶解度稍大[2]。 2 黄酮类化合物的生物活性2.1 抗肿瘤活性 黄酮类对多种肿瘤细胞有明显的抑制作用,主要表现在抑制细胞增殖、诱导细胞凋亡、干预信号转导、影响细胞 [11] Denyer S P, Baird R M. Guide to microbiological control in pharmaceuticals and medical devices[M].2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2006: 325-326. [12] Mao k, Masafumi U, Takeshi K, et al Evaluation of acute corneal barrier change induced by topically applied preservatives using corneal transepithelial electric resistance in vivo [J].Cornea , 2010, 29(1): 80-85. [13] Noecker R. Effects of common ophthalmic preservatives on ocular health[J]. Adv Ther , 2001, 18: 205-215. [14] Kostenbauder H B. Physical factors influencing the activity of antimicrobial agents// Block S S. Disinfection, Sterilization and Preservation[M]. 3rd ed. PhiladelpHia: Lea and Febiger, 1983: 811-828. [15] Berry H, Michaels I. The evaluation of the bactericidal activity of ethylene glycol and some of its monoalkyl ethers against Bacterium coli [J]. J Pharm Pharmacol , 1950, 2: 243-249.

杜仲次生代谢产物及其生物合成途径

杜仲中的次生代谢物及其生物合成途径摘要:本文介绍了杜仲的生物学特征及产地,对杜仲中所含的次生代谢产物及其生物合成途径进行了综述。 关键词:杜仲;次生代谢产物;生物合成途径 1 杜仲概述 杜仲(Eucommia ulmoides Oliver)为杜仲科杜仲属植物,是我国特有名贵药用树种[1],落叶乔木,其高达20m、树皮灰褐色,粗糙,连同枝、叶、根均含胶,折断有银白色细丝。叶椭圆或椭圆伏卵型,长6~18cm,边缘有锯齿,下边脉上有毛,叶柄长1~2cm,果为翅果扁平而薄,内含一种子[2-3]。 杜仲为地质史上第三纪冰川运动残留下来的古生物树种,为国家二级保护植物[4],原产于我国西南诸省山区,喜温暖而凉爽的气候,属喜光树种,在强光、全光条件下才能良好生长。杜仲适生范围较广,我国有丰富的资源,主要分布于甘、陕、晋、豫、湘、鄂、川、滇、黔、桂、苏、皖、浙、赣等省、自治区,垂直分布一般在200~1500m之间,个别地区海拔高度可达2500m,其野生的分布中心是在中国中部地区[5]。在日本、俄罗斯、朝鲜、北欧、北美等国家和地区也有引种[6]。 其皮和叶是我国传统的中药材,具有补肝肾、强筋骨和安胎的作用,用于治疗肾虚腰痛、筋骨无力、胎动不安、高血压、头晕目眩等症。杜仲皮中主要药用成分为松脂醇二葡萄糖苷,杜仲叶中主要药用成分为绿原酸[7]。 2 杜仲的化学成分 , 近年来,各国学者对杜仲的化学成分进行了大量研究,目前经过分离和鉴定的有机化合物约有70种以上,无机矿物元素不少于15 种。研究还发现,杜仲皮、花、叶和枝条等各部分中含有相似的化学成分,主要包括: 苯丙素类、木脂素类、环烯醚萜类、黄酮类、多糖、氨基酸和杜仲胶等有机化合物,及钙、铁等

银杏叶黄酮类化合物的提取研究进展

银杏叶黄酮类化合物的提取研究进展 银杏树Ginkgo biloba L.又称白果树、公孙树,是我国古老的树种之一,具有“活化石”的美称。由于其生长规律特殊,抗病能力强而受到国内外的重视。有关银杏叶的有效成分及疗效的研究日益受到重视,已开发出保健品、化妆品、药品等多达100多种,形成国际市场上销售额20多亿美元的新兴产业。银杏叶的化学成分有黄酮类、萜类、内酯类、酚酸类以及生物碱、聚异戊二烯等化合物。黄酮类为银杏叶的主要有效成分之一,含量随品种、产地、树龄、不同的采摘时间而不同。黄酮类化合物优异的抗氧化、抗病毒、防治心血管疾病、增强免疫力等作用而受世人瞩目。 药学研究表明,有38种银杏黄酮类化合物从银杏叶中分离出来,其中黄酮类化合物主要有3类:黄酮(醇)及其昔28种:如槲皮黄酮等;黄烷醇类:如儿茶素等4种;双黄酮:如白果双黄酮等6种(儿茶素)。 1 银杏叶黄酮的提取分离 1.1 溶剂提取法目前国内外掀起了研究开发银杏叶热。国内银杏叶常用溶剂例如乙醇、丙酮、醋酸乙酯、水以及某些极性较大的混合溶剂浸泡银杏叶进行提取,溶剂提取方法一般有:煎煮、冷浸、回流、渗施等经典方法。 1.1.1 水提取树脂分离法有关水浸提银杏黄酮苷的文献报道不多。肖顺昌等报道了用l 6倍量沸水分3次浸提银杏叶,得到的水溶液,经冷藏、分离杂质得溶液,然后用D101型吸附树脂吸附得到浓度达38%的黄酮苷。胡敏等研究水浸提银杏叶黄酮苷并用树脂精制的工艺,探讨了影响黄酮苷浸出的主要因素以及最适的精制方法,结果表明:水为提取剂,在9 0℃水溶回流浸提银杏叶2次,4h/次,经沉淀,过滤,浓缩后,用树脂精制、冷冻干燥后,制得总黄酮苷含量高的提取物、产品得率为银杏叶干重的 1.2%-1.5%。 水提取成本低,没有任何环境污染,产品安全性高,但是水对有效成分的选择性差,提取率低。

次生代谢—黄铜的合成通路相关

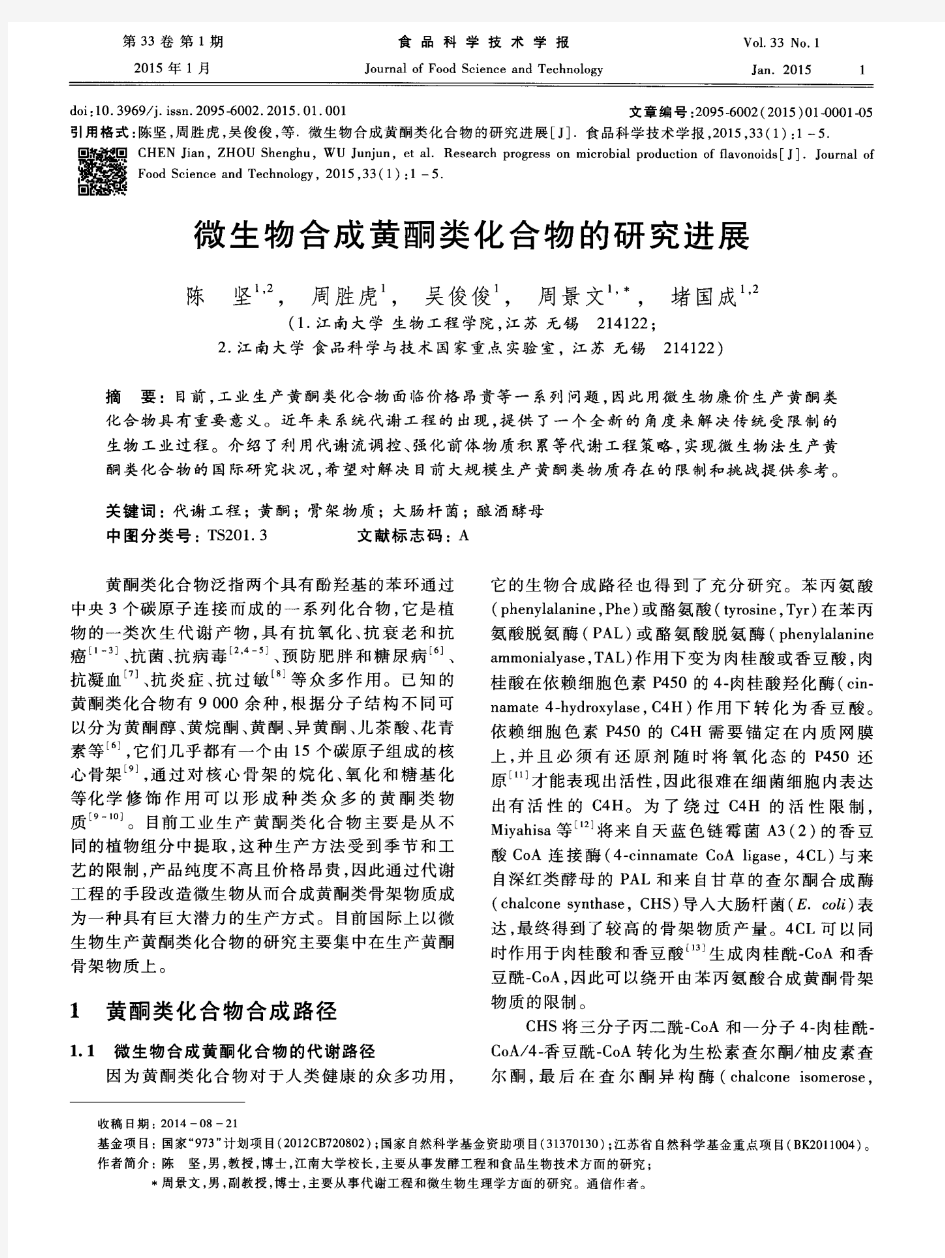

次生代谢—黄铜的合成通路相关 14应用生物科学,1443204000306,王晓云 摘要:黄酮类化合物是是一类植物中分布很广且非常重要的多酚类天然产物,黄酮足一类具有抗炎,抗菌,抗病毒等作用的化合物.本文综述了黄酮类化合物的重要合成方法及其最 新发展。从黄酮的分子结构,理化性质等方面入手,研究黄酮合成的通路。同时,也阐述了一些黄酮的其他性质及在生产生活中的作用。 关键字:黄酮合成通路苯环Baker—Venkaetaraman法 引言:黄酮几乎存在于所有绿色植物中,尤其以芸香科,唇形科,石南科,玄参科,豆科,苦苣苔科,杜鹃科和菊科等高等植物中分布较多。据估计,经植物光合作用所固定的碳2%转变为黄酮类化合物或与其密切相关的其他化合物。[1] 黄酮类化合物泛指两个苯环(A一与B一环)通过中央三个碳原子相互连结而成的一系列化合物.黄酮类化合物结构中常连有酚羟基、甲氧基、异戊烯基等官能团。由于其具有抗炎,抗菌,抗病毒等作用,长期以来受到很多人的关注。随着取代基及其取代位置的不同,而具有不同的物化性质和药理活性。天然黄酬中,C-5和C-7位有羟基或苯环上有3个羟基的黄酮的活性较高。而在非天然的黄酮类化合物中,7位羟基被其他基团取代之后仍具有很好的活性旧。传统的合成方法足采用Baker—Venkaetaraman法重排来合成黄酮类化合物。[2] 随着科技的发展,黄酮合成的方式趋于多样化。本文通过了解黄酮的基本结构等特征,来总结一些黄酮的传统合成方法及新的合成方法。 1.黄酮化合物的基本结构及生物合成途径 1.1.基本结构 黄酮(flavonoids)是一类其骨架具有15个碳原子组成的化合物(C6—C3—C6),骨架中含有两个苯环,一个苯环由一个C3部分桥连,C3部分可以是脂肪链,也可以是C6部分形成的六元或五元氧杂环,见图1。[1] 图1 黄酮的基本骨架 1.2.黄酮的生物合成 1.经过多年的研究,科学家们认为黄酮类化合物是由莽草酸途径和多酮化途径生物合成的产物,黄酮的基本骨架是由3个丙二酰辅酶A(malonylCoA)和1个香豆酰辅酶A(coumaroylCoA)生合而产生的。经同位素标记实验证明,3个A丙二酰辅酶A来源于多酮化途径并通过环化作用生成黄酮类化合物骨架A环,而B环则来自于香豆酰辅酶A。其中,香豆酰辅酶A是以苯丙氨酸和酪氨酸(两者均来源于莽草酸途径)为前体合成的;已知参与这一过程的相关酶有苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂

黄酮类化合物

黄酮类化合物 黄酮类化合物泛指两个具有酚羟基的苯环(A-与B-环)通过中央三碳原子相互连结而成的一系列化合物黄酮类化 合物结构中常连接有酚羟基、甲氧基、甲基、异戊烯基等官能团。此外,它还常与糖结合成苷。多数科学家认为黄酮的基本骨架是由三个丙二酰辅酶A和一个桂皮酰辅酶A生物合成而产生的。经同位素标记实验证明了A环来自于三个丙二酰辅酶A,而B环则来自于桂皮酰辅酶A[1]。1、分类:根据中央三碳链的氧化程度、B-环连接位置(2-或3-位)以及三碳链是否构成环状等特点,可将主要的天然黄酮类化合物分类:黄酮类(flavones)、黄酮醇(flavonol)、二氢黄酮类(flavonones)、二氢黄酮醇类(flavanonol)、花色素类(anthocyanidins)、黄烷-3,4二醇类(flavan-3,4-diols)、双苯吡酮类(xanthones)、查尔酮(chalcones)和双黄酮类(biflavonoids)等十五种。另外,还有一些黄酮类化合物的结构很复杂,其中包括榕碱及异榕碱等生物碱型黄酮。2、理化性质:天然黄酮类化合物多以苷类形式存在,并且由于糖的种类、数量、联接位置及联接方式不同可以组成各种各样黄酮苷类。组成黄酮苷的糖类包括单糖、双糖、三糖和酰化糖。黄酮苷固体为无定形粉末,其余黄酮类化合物多为结晶性固体。黄酮类化合物不同的颜色为天然色素家族添加

了更多色彩。这是由于其母核内形成交叉共轭体系,并通过电子转移、重排,使共轭链延长,因而显现出颜色。黄酮苷一般易溶于水、乙醇、甲醇等级性强的溶剂中;但难溶于或不溶于苯、氯仿等有机溶剂中。糖链越长则水溶度越大。黄酮类化合物因分子中多具有酚羟基,故显酸性。酸性强弱因酚羟基数目、位置而异。3、显色:1.盐酸-镁粉(或锌粉) 反应为鉴定黄酮类化合物最常用的颜色反应,反应机理现在认为是因为生成了阳碳离子缘故[1]。2.四氢硼钠(NaBH4)是对二氢黄酮类化合物专属性较高的一种还原剂,产生红~紫色。而与其它黄酮类化合物均不显色。3. 黄酮类化合分子中常含有下列结构单元,故常可与铝盐、铅盐、锆盐、镁盐、锶盐、铁盐等试剂反应,生成有色络合物。与1%三氯化铝 或硝酸铝溶液反应,生成的络合物多为黄色(λmax=415nm),并有荧光,可用于定性及定量分析。4、黄酮对身体的好处黄酮广泛存在自然界的某些植物和浆果中,总数大约有4千 多种,其分子结构不尽相同,如芸香苷、橘皮苷、栎素、绿茶 多酚、花色糖苷、花色苷酸等都属黄酮。不同分子结构的黄酮可作用于身体不同的器官,如山楂--心血管系统,兰梅-- 眼睛,酸果--尿路系统,葡萄--淋巴、肝脏,接骨木果--免疫系统,平时我们可以通过多食葡萄、洋葱、花椰莱、喝红酒、多饮绿茶等方式来获得黄酮,作为身体的一种补充。 黄酮的功效是多方面的,它是一种很强的抗氧剂,可有效清

紫草宁生物合成途径中的代谢与调控教学总结

紫草宁生物合成途径中的代谢与调控 1.背景知识介绍 1.1 紫草及紫草宁 紫草(学名:Lithospermum erythrorhizon),为紫草科紫草属植物。又名山紫草、紫丹、紫草根,分布于日本、朝鲜以及中国大陆的辽宁、山西、湖南、甘肃、山东、湖北、广西、四川、陕西、贵州、江西、河北、河南等地,生长于海拔50米至2,500米的地区,多生长在山坡草地,目前尚未由人工引种栽培。紫草是一种重要的药用植物,其功效是凉血,活血,解毒透疹。用于血热毒盛,斑疹紫黑,麻疹不透,疮疡,湿疹,水火烫伤。紫草根部富含红色的萘醌类次生代谢产物——紫草宁及其衍生物。 紫草宁又称紫草素,英文名称:Shikalkin,英文别名: 5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl)naphthalene-1,4-dione,即5,8-二羟基-2-[(1R)-1-羟基-4-甲基戊-3-烯基]萘-1,4-二酮,结构式如下: 紫草宁为赤褐色针状晶体(由苯重结晶)。熔点149℃。旋光度-167°±10°(在苯中)。能溶于普通有机溶剂,以及甘油动植物油脂和碱性水溶液。难溶于碳酸氢碱溶液。与氢氧化碱金属作用显蓝色。 由于紫草素具有多种生物学活性,以紫草素为先导化合物开发抗炎、抗肿瘤、抗病毒新药的研究已成为热点课题,除此之外,紫草素还是良好的天然色素,已广泛用于食品、化妆品和印染工业中。 1.2紫草宁及其衍生物的药理作用

1.2.1 抗肿瘤活性 近年来,紫草次生代谢物的抗肿瘤活性倍受关注。紫草素能够抑制肝癌肿瘤细胞增殖[1]、诱导生殖系统肿瘤细胞凋亡[2],并兼具调控机体免疫的功能。紫草素在体外一定浓度范围内能抑制人白血病K562细胞增殖,诱导其凋亡。甲基丙烯酰紫草素具有较好的体内外抗肿瘤作用,作用机制可能与诱导细胞凋亡和抑制NF-zB p50的活性有关[3]。乙酰紫草素可通过诱导细胞凋亡来抑制胃癌SGC-7901细胞在体内外的增殖[4]。 1.2.2 抗炎活性 紫草素能有效减轻由中波紫外线(UVB)引起的表皮角蛋白细胞炎症,起到保护皮肤的作用;还可以减弱小神经胶质细胞的炎症反应,达到保护神经系统的作用。 1.2.3 降胆固醇活性 研究发现,从硬紫草根部氯仿提取物中分离出的三种化合物—乙酰紫草素、异丁基紫草素和β-羟基异戊酰紫草素均具有抑制人类酰基辅酶A-胆固醇酰基转移酶-1和人类酰基辅酶A-胆固醇酰基转移酶-2的活性。酰基辅酶A-胆固醇酰基转移酶是胆固醇生物合成途径的关键酶,乙酰紫草素、异丁基紫草素和β-羟基异戊酰紫草素通过抑制该酶的活性,从而达到降低胆固醇含量,防治动脉粥样化的目的。 紫草的药理作用除了上述内容之外,还有降血糖活性,抗生育、抗免疫缺陷、抗凝血、保肝护肝、抗前列腺素生物合成、抗菌及清除活性氧作用等。 1.3紫草及紫草宁的市场 紫草是我国传统中药材,多家中药饮片厂以紫草为主要原料研制开发生产了约500多种(规格)中成药、特药、新型中药,以及几十种中药饮片。这些产品投入市场后很受消费者欢迎,销量增加,对紫草的需求量也随之逐年大幅攀升。

黄酮类化合物药理活性研究进度

黄酮类化合物药理活性研究进度 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 黄酮类化合物( flavonoids) 为存在于自然界中的一类结构中有 2 - 苯基色原酮( flavone) 的特殊化合物。黄酮分子中有一个酮式羰基,第一位上的氧原子具碱·性,能与强酸成盐,其羟基衍生物多具黄色,故又称黄碱素或黄酮。黄酮类化合物多与糖结合成苷类后,存在于植物体中。小部分黄酮类化合物则以游离苷元的形式存在。黄酮类化合物在大部分植物的体内都有发现,它在植物生长发育的各个时期,和植物抵抗病虫害等方面起着重要的作用。黄酮类化合物包括,黄酮和黄酮醇; 黄烷酮和黄烷酮醇; 异黄酮; 异黄烷酮;查耳酮; 二氢查耳酮; 橙酮( 又称澳咔) ; 黄烷和黄烷醇; 黄烷二醇等。黄酮类化合物中很多成分都具有一定的药理活性而有药用价值,近年来对黄酮类化合物药理活性研究主要包括以下几个方面: 1 对心脏及血液系统的影响 刘启功等发现黄酮类化合物葛根素对犬缺血心肌侧枝循环的开放和形成有一定的促进作用,对犬缺血心肌有保护作用。常志文等发现葛根素能阻滞β - 肾

上腺素受体,可降低心脏张力指数和心室内压上升速率,减慢心率,减少心肌耗氧量。王继光等研究发现,苦参总黄酮能预防室颤、缓解心律失常,对哇巴因诱发的心律失常亦有治疗作用。徐继辉等观察到,广枣总黄酮对心律失常具有抑制作用,可降低心脏停搏和心律失常发生率。有学者发现,银杏黄酮、黄蜀葵花黄酮、杜鹃花总黄酮等对缺血、缺氧的心脏肌肉具有一定的保护作用。大豆异黄酮能改善心肌舒张与收缩功能,对糖尿病心肌有治疗作用,沙棘总黄酮对心肌肥大有治疗作用。潘苏华、方秀桐等发现异银杏双黄酮能降低大鼠体内外血栓的形成比例; 可扩张血管、抑制小动脉收缩、增加血流量; 银杏双黄酮能引起实验动物心脏血管的扩张,可扩张实验动物血管,增加血流量。Horng - Huey Ko 等人的研究显示,桑树中的多种黄酮类成分如桑色烯( morusin ) 和桑素( kuwanon C) 等能够抑制家兔血小板的聚集,另外,环桑色烯( Cyclomorusin) 也可抑制血小板凝聚因子导致的血小板聚集。有实验证明甘草根及甘草叶总黄酮能延长凝血时间,山茶花总黄酮、罗汉果黄酮具有一定的抗血小板聚集作用,血竭总黄酮可防止血栓形成,改善血流,山楂叶黄酮能使血脂降低从而对动脉粥样硬化具有防治功能,大豆黄酮可以预防、治疗冠

黄酮类化合物提取分离纯化及其活性的研究进展

黄酮类化合物提取分离纯化及其活性的研究进展姓名常姣专业微生物学 摘要文章综述了黄酮类化合物的结构特征及提取、分离纯化技术介绍了黄酮类化合物的生物活性,并对其开发利用进行了展望。旨在为黄酮类化合物的研究、开发以及应用提供参考。 关键词黄酮;提取;分离纯化;生物活性 民以黄酮类化合物也称黄碱素, 是广泛存在于自然界的一大类化合物, 在植物体内大多与糖结合成甙的形式存在, 也有部分以游离状态的甙元存在。由于最先发现的黄酮类化合物都具有一个酮式羰基 结构, 又呈黄色或淡黄色, 故称黄酮[ 1]。 目前对天然黄酮类化合物的提取方法较多,如溶剂提取法、微波提取法、超声波提取法、酶解法、超临界流体萃取法、双水相萃取分离法及半仿生提取法等, 每种方法都有它各自的优点和点。用上述方法提取的黄酮类化合物仍然是一个混合物, 不仅是含有其它杂质的粗品, 而且是几种黄酮类成分的混合物, 需进一步分离纯化, 常用的方法有柱层析法、重结晶法、铅盐沉淀法和高效液相色谱法等。 黄酮类化合物具有降低血管脆性及异常的通透性、降血脂、降血压、抑制血小板聚集及血栓形成、抗肝脏病毒、抗炎、抗菌、解栓、抗氧化、清除自由基、抗衰老、抗癌、防癌、降血糖、镇痛和免疫等生理活性[ 2-5]。这些生理活性已被关注,对该类化合物的研究成为医药界的热门课题。人体自身不能合成黄酮类化合物而只能从食物中摄取,因此多年来科学家都在积极研究探讨从植物体中分离 纯度高、活性强的黄酮类化合物[6]。 1黄酮类化合物的理化性质 黄酮类化合物是以2-苯基色原酮为母核而衍生的一类通过三碳链相互连接而成的大多具有基本碳 架的一系列化合物,且母核上常有羟基、甲氧基、甲基、异戊烯基等助色取代基团。黄酮类化合物多为晶体固体,多数具有颜色,少数(如黄酮苷类)为无定形粉末,除二氢黄酮、二氢黄酮醇、黄烷及黄烷醇有旋光性外,其余则无旋光性) 黄酮类化合物的溶解度因结构及存在状态(苷或苷元、单糖苷、双糖苷或三糖苷)不同而有很大差异) 一般游离态苷元难溶于水,易溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚等有机溶剂) 其中,黄酮、黄酮醇、查儿酮等平面型分子,因堆砌较紧密,分子间引力较大,故更难溶于水;而二氢黄酮及二氢黄酮醇等,因系非平面型分子,故排列不紧密,分子间引力降低,有利于水分子进入,水中溶解度稍大。 2黄酮类化合物的提取分离及纯化 黄酮类化合物在花、叶、果等组织中多以苷元的形式存在,而在根部坚硬组织中,则多以游离苷元形式存在。因此,不同来源、部位、种类黄酮提取所采取的方法不同[6]。分离黄酮类化合物的方法很多,根据黄酮类化合物与混入其他化合物的极性不同可采用溶剂萃取法,根据黄酮化合物在酸性水中难溶、碱性水中易溶的特点可采用碱提酸沉法等。 2.1溶剂法 2.1.1 热水提取法