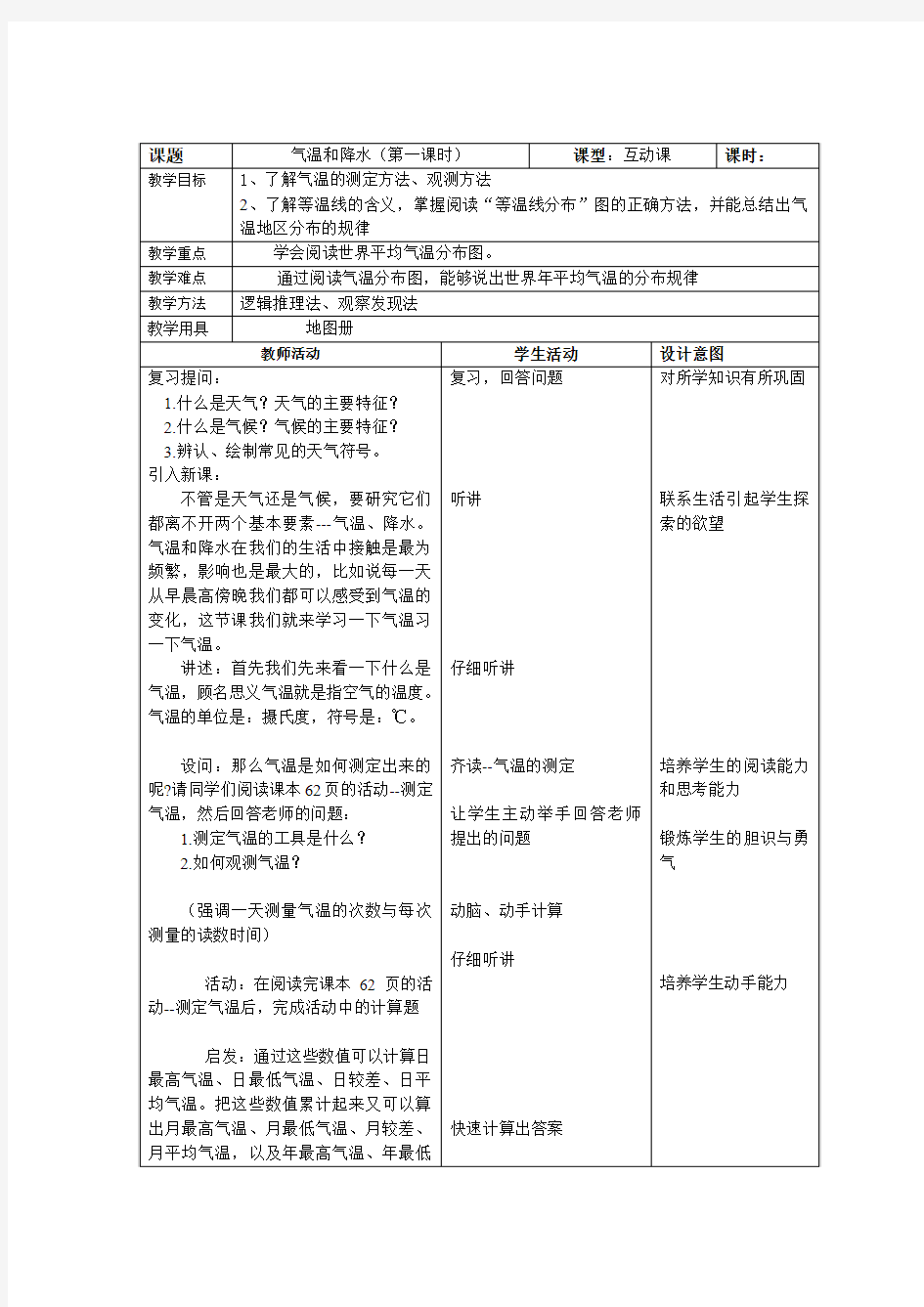

气温和降水第一课时

第1课时 天气和气候 气温和降水 影响气候的主要因素 20年中考地理冲刺复习

第1课时 天气和气候 气温和降水 影响气候的主 要因素 考能提升 题组一 基础训练题组 一、选择题 下表为临沂市某周的天气状况记录表,据此完成下面两题。 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 -3—4℃ 微风 -1—9℃ 微风 -4—7℃ 微风 -3—9℃ 微风 -2—7℃ 微风 -1—8℃ 北风 4—5级 -5—4℃ 北风 5—6级 1.(2019山东临沂)一周中,临沂市气温日较差最大的一天是( ) A.周二 B.周三 C.周四 D.周日 2.(2019山东临沂)据表判断以下天气播报正确的是( ) A.周二小雪转大雪 B.周三晴转多云,气温回升 C.周五有雾,不利于户外运动 D.周六多云,有沙尘天气 下面是“北京2018年10月1日的气温日变化曲线图”,读图回答下题。 3.(2019肥城二模)这一天北京的气温日较差大约为( ) A.23.6 ℃ B.8.7 ℃ C.14.9 ℃ D.18.6 ℃ 4.(2018新泰模拟)每年的3月3日和3月5日,全国两会都在北京正式开幕。两会召开期间,下列说法正确的是 ( )

①泰安由春分向夏至过渡②泰安的白天正逐渐变短,且总体上是昼长夜短③我们的校园每天正午时刻树影越来越短④太阳直射点的位置正由南向北移动 A.①② B.②③ C.③④ D.②④ 我国古人发明的二十四节气,被誉为中国古代“第五大发明”。2016年11月30日,联合国教科文组织将其列入人类非物质文化遗产代表作名录。下图示意不同节气地球在公转轨道上的位置。读图完成下面两题。 5.(2018泰安样题)“二十四节气”是( ) A.以地球绕太阳公转周期为依据划分的 B.以地球绕地轴自转周期为依据划分的 C.以月相的阴晴圆缺变化周期为依据划分的 D.以地球上的山川变化现象为依据划分的 6.(2018泰安样题)申遗成功当日,我国正处于哪两个节气之间( ) A.清明—谷雨 B.寒露—霜降 C.小雪—大雪 D.小寒—大寒 太阳能热水器是将太阳能转化为热能的集热装置(如下图)。从理论上讲,要达到最佳集热效果需让太阳光垂直照向集热管面。我国幅员辽阔,南北跨度大,若想让太阳能热水器达到最佳集热效果,安装时,太阳能集热管面的倾斜度应根据当地的纬度进行调整。据此并结合下方示意图完成下面两题。

第3课气温和降水教案

第3课气温和降水教案 Lesson 3 temperature and precipitation lesso n plan

第3课气温和降水教案 前言:小泰温馨提醒,地理是世界或某一地区的自然环境山川、气候等及社会要素的统称。是一门综合性的基础学研究地球表面的地理环境中各种自然现象和人文现象,以及它们之 间相互关系的学科。本教案根据地理课程标准的要求和针对教学对象是初中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根 本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 1、了解我国气温的分布特点,知道0°等温线通过的地区。 2、了解温度带的划分标准和范围。 3、了解我国降水的时空分布特点。 4、理解干湿地区的划分。 【教学重点】 我国降水的时空分布特点 【教学用具】 中国1月气温分布图中国7月气温分布图中国年降水 量分布图 【教学过程】 教师活动学生活动 1、新课导入,上节学习了地形分布,今天学习一下气温和 降水的内容。 2、展示1月和7月气温分布图,安排学生读图。 讲解:我国气温不仅季节变化大,而且地区差异明显。冬季 气温自南向北降低,南北温差很大。夏季除青藏高原外,全国普

遍高温。 板书:一、气温分布 1、冬季气温特点 2、夏季气温特点 (提问)大家讨论一下,为什么冬季和夏季气温特征不一样,是受什么因素的影响呢? 根据各地的气温对于农业生产的影响,把全国划分为5个温度带和一个高原气候区。读图认识一下,和前面的地形区联系,看看主要地形区所处的温度带。 (转承)那么我国的降水是怎样的呢,下面看图分析一下 板书:二、降水的时空变化 安排学生读中国年降水量分布图,完成课本内容。 总结:我国降水的时间和空间变化都很大,从空间上看,分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减;从时间上看主要集中在夏秋季节。 根据我国各地降水和蒸发的关系,我国分成四个干湿地区。 总结:我国幅员辽阔,各地气温和降水的变化都很大,分成很多的温度带和干湿地区。 分成两个小组,负责1月和7月,找出自己家乡的气温,在找出本图中,全国最高气温和最低气温的数据和位置,计算气温年较差。每个小组派代表上黑板说明自己的研究成果,就是总结1

《气温和降水》说课稿

《气温和降水》 说 课 稿 麻城市黄土岗中心学校 甘先凯 欢迎各位领导、专家莅临指导!

《气温和降水》说课稿 各位评委老师好!我今天说课的内容是中图版七年级地理上册第三章第二节《气温和降水》。我将从教材分析、学情分析、教法学法、教学过程,板书设计,预测反思六个方面来进行。 一、教材分析 1、课标解读 新课程标准对本课提出了这样的要求,即:运用气温资料,绘制气温曲线图,说出气温随时间的变化特点,运用资料说出我国气候的主要特征。这是本课的指导思想,也是教学设计的主要依据。 2、教材地位与作用 本节教材讲述气候的要素──气温和降水,共2课时,这是第1课时。主要讲了气温与气温的变化、我国冬季气温分布、我国夏季气温的分布三个内容。本节教材紧密联系实际生活,体现了地理来源于生活,服务于生活的基本理念,也为后面天气和气候的学习奠定了基础。 3、教学目标: 根据以上课标解读和对教材的地位与作用的分析,结合学生实际情况,本课我确定了以下三维目标: (1)知识与技能:掌握气温的时间变化规律,会读、会画气温变化曲线图;掌握我国冬、夏气温分布规律。 (2)过程与方法:通过对我国气温分布图的阅读,让学生初步学习从地图中提取信息的方法。 (3)情感、态度与价值观:通过主动探究,合作交流,让学生感受探索的乐趣,让学生养成独立思考的习惯,同时培养学生的团队合作精神。 4、教学重难点: 根据新课标要求、结合教学目标和学生认识程度,我确立了如下重点和难点: 教学重点:理解我国冬季夏季气温分布特点。 教学难点:学会阅读气温分布图,并归纳我国气温分布规律。 二、学情分析 七年级学生的优点:好奇,爱置疑、爱表现,爱发表见解,具有一定的探索精神。 缺点:自主学习,分析、归纳能力不够。抽象思维差,空间想象力不够。 根据以上分析,教学设计的时候应:多提供生活中图片和案例,抓住学生的学习兴趣;分小组合作探究案例,使得小组成员优势能够互补。 三、教法学法: 结合新课标要求和学生的实际情况,认识到学习本节有一定的难度。所以我将采用以下教法和学法: 1、教法 情景教学法——导入时创设情境,激发学生学习兴趣。 问题教学法——探索新知过程中,创设问题情境,培养问题意识,促进思维发展。 小组合作探究法——遇到重难点时,小组合作探究,培养团队精神,让每位学生都参与进来, 2、学法 读图法——充分锻炼学生学习地理的基本技能。

3.2气温和降水 第2课时 教案(中图版七年级上)(1)

第三章复杂多样的自然环境 第二节气温和降水(第2课时) 教学目标: 1、知识目标: 知道我国冬、夏降水分布特点。 2、能力目标: ①初步学会分析降水特点的形成原因。 ②使学生初步掌握评价地理事物的基本方法。 3、德育目标: 使学生懂得因地制宜、合理利用资源,使人和环境相互协调发展是至关重要的。 教学重难点: 1.我国降水的分布特点及差异 2. 干湿地区与人们的生产和生活的关系 教学方法: 读图分析、观察对比等为主的教学方法。 教具准备: 有关地图等。 教学过程: 导入新课: 上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。这节课,再来看看我国东西干湿的差异(板书)。 讲授新课: 展示《我国年降水量的分布图》《我国地形分布图》和《中国行政区划图》。 读图观察:引导学生按照阅读等值线地图的步骤和方法阅读上述地图,从中找出并观察判断1600毫米、800毫米、400毫米和200毫米等降水量线分别穿过我国哪些地形区、省级行政区? 学生活动:

①1600毫米等降水量线主要穿过江南丘陵、两广丘陵、云贵高原东南和西部、青藏高原东南部;800毫米等降水量线主要穿过山东丘陵、黄淮平原、黄土高原南部、四川盆地、云贵高原北部、青藏高原东南部;400毫米等降水量线主要穿过大兴安岭西侧、东南侧,内蒙古高原南部、黄土高原北部、青藏高原东部;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古高原中部、青藏高原东北部、中部。 ②1600毫米等降水量线主要穿过的省区有浙、赣、闽、台、粤、桂、云、藏、琼等;800毫米等降水量线主要穿过鲁、皖、豫、陕、甘、川、云、藏等省区;400毫米等降水量线主要穿过内蒙古、黑、吉、辽、冀、晋、陕、宁、甘、青、藏等省区;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古、宁、甘、青、藏等省区。 ③在上述基础上,引导学生将800毫米、400毫米等降水量线用彩色笔描出,并对照《我国1月平均气温图》观察800毫米等降水量线与哪条等温线几乎重合,其东部穿过什么东西走向山脉和什么东西流向的河流?(0℃,秦岭、淮河)以加深对秦岭—淮河这条我国南北方的自然分界线的印象。 提问:从《我国年降水量的分布图》中可看出,我国降水的空间分布有什么特点或规律? 小结:学生答后,补充:从图中可看出:我国各地区的降水差别很大,既有南北向的差异(南多北少),又有东西向的差异(东多西少),年降水量空间(地区)分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 板书:1.我国降水空间分布特点:东多西少,南多北少;年降水量空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 阅读材料:同学们从《我国年降水量的分布图》上可看出:我国东南沿海一带年降水量较多,超过1600毫米,而西北大片地区年降水量不足50毫米。那么,我国降水最多和降水最少的地方在哪里呢?同学们读《我国年降水量的分布图》小字资料就明白了。 过渡:前面我们了解了我国降水的空间分布规律(特点)和总趋势,下面再来了解一下我国的干湿地区。 板书:2.干湿地区的划分与分布

湘教版七上《气温和降水》word教学设计

第二节气温和降水教学设计 【教学内容分析】 本课时是湘教版七年级上册第四章第二节课本P60-63。内容包括“气温” 和“世界气温的分布”两部分,是气候最基本的知识,为学习本章世界气候和自然景观的地区差异,以及后面各章节分区地理气候特征的描述,提供必备的知识,所要达到的三维目标都对后面的学习至关重要。 【学情分析】 世界气温分布图比较抽象,对七年级学生来说逻辑分析能力较差,因此, 读图时可能会产生一定的难度;其次,教材编排上没有先讲地球的运动,学生对理解纬度因素对气温的影响有一定困难,因此,气温分布规律的原因不宜解释过深,尽量联系生活实际。 【设计思想】 根据教学课标要求,本节课设计了二个主要的教学环节:第一个环节是了解气温和学会测量气温,首先媒体播报天气预报作为切入点引出气温,采取“小小气象学家”自主探究法,明确气温观测的方法以及气温的时间变化。第二个环节是分析气温的分布规律。首先是解决等温线的概念。因为学生已经学过等高线,所以并不难理解。最重要的部分是世界气温分布规律,主要采用“激情引趣一—自主合作一一点拨释疑一一归纳提升”的教学模式。通过多媒体演示,采取 《探索?发现》的推理、图文结合分析、注重了理论联系实际尤其是从生活体验、身边事例入手的方法等灵活变通的形式来充分调动学生的积极性,培养他们的思维能力,去感受、领会知识,使知识化难为易。 【教学目标】 知识与技能知道气温的概念和测定方法;了解等温线概念和特点;初步学会阅读世界年平均气温图,找出世界气温的分布规律。 过程与方法启发引导学生积极主动、自主合作、紧张高效的去阅读课文和图,利用知识迁移,加强读图方面的引导,挖掘地图中隐含的地图信息,培养学生的空间思维、发散思维和归纳思维能力,实现图文转换能力。 情感、态度与价值观通过对气温测定而得到的气温分布规律等一系列知识的理解,培养学生严谨的治学态度,实事求是的科学精神。通过联系家乡实际, 培养学生关注家乡和保护大气环境的意识。 【教学重难点】 重点:1、气温的测定;2、世界年平均气温的分布规律。

七年级上册地理 第4章 世界的气候 《第二节 气温和降水》教案2

《第二节气温和降水》教案教学目标: 知识与技能: 1、了解气温的测定方法、降水及降水的类型、降水量的观测方法。 2、了解等温线和等降水量的含义,掌握阅读“等温线分布”图、“降水量分布”图的正确方法,并能总结出气温地区分布的规律和降水地区分布的规律。 3、能根据气温和降水的数字资料,绘制出气温变化曲线图和降水量逐月分配图,并依据这些气候资料说出气候特点。 过程与方法:通过阅读气温和降水量分布图,能够说出世界年平均气温和降水量的分布规律。加强读图能力的训练。 情感态度与价值观:体会气温和降水的意义、与生活的关系。 教学重点:学会阅读世界平均气温和降水量分布图。深刻理解降水形成的两个基本条件。掌握降水的三种基本类型。能够依据气温和降水量的数字资料绘制出气温变化曲线图和逐月降水量柱状图。能够根据数字资料及统计图表描述气候特征。 教学难点:通过阅读气温和降水量分布图,能够说出世界年平均气温和降水量的分布规律。 学情分析:对于等高线这一类抽象概念,有的学生始终理解不了,这对于理解等温线、等降水量线的概念较难,学生的逻辑分析能力较差,读图分析时不能要求太高。 教学方法:启发式、分层次教学。 教学过程: 第一课时教学设计

复习提问:什么是天气?天气的主要特征?什么是气候?气候的主要特征?辨认、绘制常见天气符号。 引入新课:不管是天气还是气候,要研究他们都离不开两个基本要素——气温、降水。气温和降水也是我们生活中接触非常频繁,影响较大的。 讲授新课: 一、气温 顾名思义气温就是空气的温度,这一点绝大多数学生都能说对,包括:气温的单位——摄氏度。符号——℃。 二、测定气温 教师设问:那么气温是怎样测出来的? 学生自己阅读书62页活动了解测定气温的方法,注意事项。 提问,总结,强调一天当中四次测量读数时间。 (利用知识的迁移)启发:通过这些数值可以计算日最高气温、日最低气温、日较差、日平均气温等。累计起来又可以计算月最高气温、月最低气温、月较差、月平均气温。以及年最高气温、年最低气温、年较差、年平均气温和多年平均气温。强调几个最常用数值:一年当中的最热月的月平均气温、最冷月的月平均气温,年较差、多年平均气温等。 三、世界气温的分布 既然如此,我们就可以知道某一个地方的气温状况,我们把世界各地的气温资料都了解到,就可以分析全球气温的状况了。一般都是使用一种“气温等值线分布图”。 1、等温线 由等高线引出等温线的定义:把世界上多年平均气温相同的各个地方连接而成的线叫做等温线。 2、世界年平均气温分布规律

七年级地理气温和降水教案

七年级地理气温和降水教案 Teaching plan of geography temperature and precipitation for Grade 7

七年级地理气温和降水教案 前言:小泰温馨提醒,地理是世界或某一地区的自然环境山川、气候等及社会要素的统称。是一门综合性的基础学研究地球表面的地理环境中各种自然现象和人文现象,以及它们之 间相互关系的学科。本教案根据地理课程标准的要求和针对教学对象是初中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根 本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。 项目 内容教学目标 (一)知识与技能:1.知道1月份0°等温线经过的地区,能够通过等温线图分析我国冬夏气温分别特征。 2.理解温度带的划分依据,能够在图上找出我国主要的温 度带。 3.阅读我国年降水量分布图说出我国降水的空间分布特点,根据四城市的降水柱状图了解我国降水的季节分配特点。 4.了解我国主要的干湿地区,理解其景观的差异。 (二)过程与方法通过阅读各种图表,进一步巩固读图 方法,能够快速的从地图上活动有用的地理信息。 (三)情感、态度、价值观通过学习气温和降水的分布,了解我国各地异彩纷呈的优美风光,激发对伟大祖国的热爱之情。教学重点、难点教学重点 1.我国冬夏气温分布的特点和主要的温度带。

2.我国降水的时空分布规律和主要的干湿地区。教学难点1.秦岭-淮河一线的地理意义 2.我国温度带和干湿地区的划分依据教学方法情景模拟,分组讨论,当堂达标教学用具多媒体课件,地图册,课本教学过程 教学内容 学生活动 教师活动 (一)新课导入根据展示图片讨论我国各地气温和降水的区别,激发对于我国气温和降水分布的学习兴趣。展示我国各地气温和降水的图片,引导学生分析讨论 (二)学习目标展示阅读学习目标,产生印象,带着目标去学习展示目标,简单解释目标的内容。 (三)冬季气温的分布 1.分成四个小组,分别代表海口、武汉、北京和漠河,找出所代表城市的温度范围,估计一个具体的温度值,写在题板上展示给全班。 2.找出最高和最低气温所在的小组和数值,计算温差,总结规律:自南向北逐渐降低,南北温差很大。 3.在课本图上描出0°c等温线经过的地区 1.展示《中国一月气温分布图》,鼠标点击不同部分加深

气温和降水教案

气温和降水教案 【篇一:世界的气温和降水教案】 第二章多样的世界气候 第一节世界的气温和降水(1) 一、教学设计思想 教材分析: 气温和降水是重要的气候要素,因此教材将此作为本章第一节的内容。“世界的气温”部分,教材首先利用“世界年平均气温”图和三个 思考问题引导学生分析世界气温的分布规律;然后,从纬度位置、 海陆位置、洋流和地形四个方面来分析世界气温差异。 气温垂直递减率,大致海拔每升高100米,气温下降0.6℃,需要 学生记住,可以让学生通过实际计算,加深记忆。教学时要向学生 说明,气温的垂直递减是指同一地点而言的。 要求学生掌握的技能是能够根据气温资料绘制气温曲线图,并能据 图说出气温的变化规律。教材在课后习题中安排了这个练习,可以 利用课堂时间当堂完成。 课程标准: 1、阅读世界气温和1月、7月平均气温分布图,归纳世界气温分布特点; 2、阅读世界降水量分布图,归纳世界降水的分布特点; 3、运用气温、降水资料,绘制气温曲线图和降水量柱状图,说出 气温与降水量随时间的变化特点。 教学目标 知识与技能: (1)初步学会阅读世界年平均气温、降水分布图,说出世界气温、降水的分布特点; (2)利用气温、降水资料,绘制气温曲线图和降水柱状图,并分 析气温和降水变化规律。 (3)了解引起世界气温和降水地区差异的影响因素有哪些。 过程与方法: (1)通过阅读世界气温和1月、7月平均气温分布图,让学生运用分析、比较等方法 归纳世界气温分布规律;

(2)通过对某一处随海拔的升高温度变化情况尝试从生活中发现地理问题,提出探究 思路并解决问题。 情感态度与价值观: 通过对世界各地气温和降水规律的探究,培养学生实事求是、科学严谨的学习态度;同时增强学生的环境保护意识,逐步养成关心世界气候的行为习惯。 重点与难点:世界气温和降水的分布规律,及其影响因素; 利用气温、资料绘制气温曲线图,分析气温的变化规律。 教学方法:讨论法,读图法,演示法,讲述法,问题法 教具:世界气温、降水分布图,多媒体 第一课时:世界气温 (一)、导入新课(2分钟) 读教材p32世界部分城市的1、7月平均气温图,你能发现什么规律,你能解释它们吗? (二)、自学问题 1、读1月、7月平均气温图及世界年平均气温图解决以下问题: 1等温线密集的地方和等温线稀疏的地方,○气温的差异是怎样的?为什么南半球的等温线比较稀疏且比较平直? 2气温从低纬度向两极有什么变化规律?○ 3看1月份-10度等温线和7月份10度等温线,你发现什么规律?○ 4试总结世界气温的分布特点?○ 2、世界各地的气温差异受哪些因素的影响?你能说明原因吗?(三)学生活动 1、学生初读教材,并自主解决自学问题(8分钟); 2、自学问题展示,老师提问学生回答并阐述原因,不全面的地方老师进行点拨(15分钟); 3、问题识记,对世界气温分布特点和气温差异的影响因素进行重点识记并提问(10分钟); 4、课堂检测,检测练习册相关内容并学生互评(10分钟)。(四)板书设计 第二课时世界的降水 (一)、导入新课(2分钟)

七年级地理 气温和降水教学设计

七年级地理气温和降水教学设计 教学目标: 知识与技能:1、了解气温的测定方法、降水及降水的类型、降水量的观测方法 2、了解等温线和等降水量的含义,掌握阅读“等温线分布”图、“降水量分布”图的正确方法,并能总结出气温地区分布的规律和降水地区分布的规律 3、能根据气温和降水的数字资料,绘制出气温变化曲线图和降水量逐月分配图,并依据这些气候资料说出气候特点。 过程与方法:通过阅读气温和降水量分布图,能够说出世界年平均气温和降水量的分布规律。加强读图能力的训练。 情感态度与价值观:体会气温和降水的意义、与生活的关系 教学重点:学会阅读世界平均气温和降水量分布图。深刻理解降水形成的两个基本条件。掌握降水的三种基本类型。能够依据气温和降水量的数字资料绘制出气温变化曲线图和逐月降水量柱状图。能够根据数字资料及统计图表描述气候特征。 教学难点:通过阅读气温和降水量分布图,能够说出世界年平均气温和降水量的分布规律 学情分析:对于等高线这一类抽象概念,有的学生始终理解不了,这对于理解等温线、等降水量线的概念较难,学生的逻辑分析能力较差,读图分析时不能要求太高。 教学方法:启发式、分层次教学 课时安排:4课时 教学过程: 第一课时教学设计 复习提问:什么是天气?天气的主要特征?什么是气候?气候的主要特征?辨认、绘制常见天气符号。 引入新课:不管是天气还是气候,要研究他们都离不开两个基本要素——气温、降水。气温和降水也是我们生活中接触非常频繁,影响较大的。 讲授新课: 一.气温 顾名思义气温就是空气的温度,这一点绝大多数学生都能说对,包括:气温的单位——摄氏度。符号——℃。 二.测定气温 教师设问:那么气温是怎样测出来的? 学生自己阅读书62页活动了解测定气温的方法,注意事项。 提问,总结,强调一天当中四次测量读数时间。 (利用知识的迁移)启发:通过这些数值可以计算日最高气温、日最低气温、日较差、日平均气温等。累计起来又可以计算月最高气温、月最低气温、月较差、月平均气温。以及年最高气温、年最低气温、年较差、年平均气温和多年平均气温。强调几个最常用数值:一年当中的最热月的月平均气温、最冷月的月平均气温,年较差、多年平均气温等。

陕西省西安市七年级地理上册第三章第二节气温和降水(第2课时)教案中图版

气温和降水 第二课时 导入新课: 上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。这节课,再来看看我国东西干湿的差异(板书)。 讲授新课: 展示《我国年降水量的分布图》《我国地形分布图》和《中国行政区划图》。 读图观察:引导学生按照阅读等值线地图的步骤和方法阅读上述地图,从中找出并观察判断1600毫米、800毫米、400毫米和200毫米等降水量线分别穿过我国哪些地形区、省级行政区? 学生活动: ①1600毫米等降水量线主要穿过江南丘陵、两广丘陵、云贵高原东南和西部、青藏高原东 南部;800毫米等降水量线主要穿过山东丘陵、黄淮平原、黄土高原南部、四川盆地、云贵高原北部、青藏高原东南部;400毫米等降水量线主要穿过大兴安岭西侧、东南侧,内蒙古高原南部、黄土高原北部、青藏高原东部;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古高原中部、青藏高原东北部、中部。 ②1600毫米等降水量线主要穿过的省区有浙、赣、闽、台、粤、桂、云、藏、琼等;800 毫米等降水量线主要穿过鲁、皖、豫、陕、甘、川、云、藏等省区;400毫米等降水量线主要穿过内蒙古、黑、吉、辽、冀、晋、陕、宁、甘、青、藏等省区;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古、宁、甘、青、藏等省区。 ③在上述基础上,引导学生将800毫米、400毫米等降水量线用彩色笔描出,并对照《我 国1月平均气温图》观察800毫米等降水量线与哪条等温线几乎重合,其东部穿过什么东西走向山脉和什么东西流向的河流?(0℃,秦岭、淮河)以加深对秦岭—淮河这条我国南北方的自然分界线的印象。 提问:从《我国年降水量的分布图》中可看出,我国降水的空间分布有什么特点或规律?小结:学生答后,补充:从图中可看出:我国各地区的降水差别很大,既有南北向的差异(南多北少),又有东西向的差异(东多西少),年降水量空间(地区)分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

中图版地理八上《世界的气温和降水》word教案

中图版地理八上《世界的气温和降水》word 教案 第二章 多样的世界气候 第一节 世界的气温顺降水(1) 课改实验区 韩英 一、教学设计思想 教材分析: 气温顺降水是重要的气候要素,因此教材将此作为本章第一节的内容。“世界的气温”部分,教材第一利用“世界年平均气温”图和三个摸索问题引导学生分析世界气温的分布规律;然后,从纬度位置、海陆位置、洋流和地势四个方面来分析世界气温差异。 气温垂直递减率,大致海拔每升高100米,气温下降0.6℃,需要学生记住,能够让学生通过实际运算,加深经历。教学时要向学生说明,气温的垂直递减是指同一地点而言的。 要求学生把握的技能是能够依照气温资料绘制气温曲线图,并能据图说出气温的变化规律。教材在课后习题中安排了那个练习,能够利用课堂时刻当堂完成。 教学目标 知识与技能: (1) 初步学会阅读世界年平均气温、降水分布图,说出世界气温、降水的分布规律; (2) 利用气温、降水资料,绘制气温曲线图和降水柱状图,并分析气温顺降水变化规律。 (3) 了解引起世界气温顺降水地区差异的因素。 过程与方法: (1) 通过回忆中国的气候,使学生明确天气和气候的概念; (2) 利用世界要紧都市的天气资料,绘制气温曲线和降水柱状图,引导学生比较气温顺 降水的差异; (3) 指导学生阅读世界年平均气温、降水分布图,对比一月、七月气温顺降水分布图, 分析气候的阻碍因素。 情感态度与价值观: 培养学生利用资料分析气候现象的技能,使学生了解自然地理理论知识的学习与研究方法,科学地说明气候现象。 重点与难点:世界气温顺降水的分布规律,及其阻碍因素; 利用气温、资料绘制气温曲线图,分析气温的变化规律。 教学方法:讨论法,读图法,演示法,讲述法,问题法 教 具:世界气温、降水分布图,多媒体,地球仪 二、教学流程整体架构

八年级地理:第3课气温和降水教案

初中地理新课程标准教材 地理教案( 2019 — 2020学年度第二学期 ) 学校: 年级: 任课教师: 地理教案 / 初中地理 / 八年级地理教案 编订:XX文讯教育机构

第3课气温和降水教案 教材简介:本教材主要用途为通过学习地理知识,可以让学生了解更广阔的见识,可以让学生了理解到做人的道理还有生存的意义,本教学设计资料适用于初中八年级地理科目, 学习后学生能得到全面的发展和提高。本内容是按照教材的内容进行的编写,可以放心修改调整或直接进行教学使用。 【教学目标】 1、了解我国气温的分布特点,知道0°等温线通过的地区。 2、了解温度带的划分标准和范围。 3、了解我国降水的时空分布特点。 4、理解干湿地区的划分。 【教学重点】 我国降水的时空分布特点 【教学用具】 中国1月气温分布图中国7月气温分布图中国年降水量分布图 【教学过程】 教师活动学生活动 1、新课导入,上节学习了地形分布,今天学习一下气温和降水的内容。

2、展示1月和7月气温分布图,安排学生读图。 讲解:我国气温不仅季节变化大,而且地区差异明显。冬季气温自南向北降低,南北温差很大。夏季除青藏高原外,全国普遍高温。 板书:一、气温分布 1、冬季气温特点 2、夏季气温特点 (提问)大家讨论一下,为什么冬季和夏季气温特征不一样,是受什么因素的影响呢? 根据各地的气温对于农业生产的影响,把全国划分为5个温度带和一个高原气候区。读图认识一下,和前面的地形区联系,看看主要地形区所处的温度带。 (转承)那么我国的降水是怎样的呢,下面看图分析一下 板书:二、降水的时空变化 安排学生读中国年降水量分布图,完成课本内容。 总结:我国降水的时间和空间变化都很大,从空间上看,分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减;从时间上看主要集中在夏秋季节。 根据我国各地降水和蒸发的关系,我国分成四个干湿地区。 总结:我国幅员辽阔,各地气温和降水的变化都很大,分成很多的温度带和干湿地区。

七年级地理气温和降水教案

七年级地理气温和降水教案 项目内容教学目标(一)知识与技能:1.知道1月份0°等温线经过的地区,能够通过等温线图分析我国冬夏气温分别特征。2.理解温度带的划分依据,能够在图上找出我国主要的温度带。3.阅读我国年降水量分布图说出我国降水的空间分布特点,根据四城市的降水柱状图了解我国降水的季节分配特点。4.了解我国主要的干湿地区,理解其景观的差异。(二)过程与方法 通过阅读各种图表,进一步巩固读图方法,能够快速的从地图上活动有用的地理信息。(三)情感、态度、价值观通过学习气温和降水的分布,了解我国各地异彩纷呈的优美风光,激发对伟大祖国的热爱之情。教学重点、难点教学重点1.我国冬夏气温分布的特点和主要的温度带。2.我国降水的时空分布规律和主要的干湿地区。教学难点1.秦岭-淮河一线的地理意义2.我国温度带和干湿地区的划分依据教学方法情景模拟,分组讨论,当堂达标教学用具多媒体,地图册,课本教学过程教学内容学生活动教师活动(一)新课导入根据展示图片讨论我国各地气温和降水的区别,激发对于我国气温和降水分布的学习兴趣。展示我国各地气温和降水的图片,引导学生分析讨论(二)学习目标展示阅读学习目标,产生印象,带着目标去学习展示目标,简单解释目标的内容。(三)冬季气温的分布1.分成四个小组,分

别代表海口、武汉、北京和漠河,找出所代表城市的温度范围,估计一个具体的温度值,写在题板上展示给全班。2.找出最高和最低气温所在的小组和数值,计算温差,总结规律:自南向北逐渐降低,南北温差很大。3.在课本图上描出0°C等温线经过的地区1.展示《中国一月气温分布图》,鼠标点击不同部分加深学生对于所代表的城市的位置印象。2.引导学生观察四个小组的气温变化,找出最高的最低的小组的位置,启发学生总结我国冬季气温的分布规律。3.强调0°C等温线的意义和位置(四)夏季气温的分布1.分成四个小组,分别代表广州、哈尔滨、乌鲁木齐和拉萨,找出所代表城市的温度范围,估计一个具体的温度值,写在题板上展示给全班。2.计算广州、哈尔滨和乌鲁木齐的温差和冬季温差比较。总结夏季气温分布规律:全国普遍高温。3.讨论青藏高原气温低的原因。4.观察图片,近一些理解我国气温各地的差异。1.展示《中国七月气温分布图》,鼠标点击不同部分加深学生对于所代表的城市的位置印象。2.引导学生计算前三个小组的温差,总结夏季气温分布规律。3.提示拉萨代表的青藏高原是我国夏季气温最低的地区。鼠标点击,出示夏季气温分布规律。4.展示我国气温最低和最高气温的图文资料进行知识拓展。(五)温度带的划分1.在教师的提示下阅读32页材料,了解温度带的划分依据。2.在教师的指点下,找出我国温度带和名称和位

最新中图版地理七年级上册《气温和降水》教案

最新中图版地理七年级上册《气温和降水》教案第二节气温和降水 第二课时 导入新课: 上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。这节课,再来看看我国东西干湿的差异(板书)。 讲授新课: 展示《我国年降水量的分布图》《我国地形分布图》和《行政区划图》。 读图观察:引导学生按照阅读等值线地图的步骤和方法阅读上述地图,从中找出并观察判断1600毫米、800毫米、400毫米和200毫米等降水量线分别穿过我国哪些地形区、省级行政区? 学生活动: ①1600毫米等降水量线主要穿过江南丘陵、两广丘陵、云贵高原东南和西部、青藏高原 东南部;800毫米等降水量线主要穿过山东丘陵、黄淮平原、黄土高原南部、四川盆地、云贵高原北部、青藏高原东南部;400毫米等降水量线主要穿过大兴安岭西侧、东南侧,内蒙古高原南部、黄土高原北部、青藏高原东部;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古高原中部、青藏高原东北部、中部。 ②1600毫米等降水量线主要穿过的省区有浙、赣、闽、台、粤、桂、云、藏、琼等;800 毫米等降水量线主要穿过鲁、皖、豫、陕、甘、川、云、藏等省区;400毫米等降水量线主要穿过内蒙古、黑、吉、辽、冀、晋、陕、宁、甘、青、藏等省区;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古、宁、甘、青、藏等省区。 ③在上述基础上,引导学生将800毫米、400毫米等降水量线用彩色笔描出,并对照《我国 1月平均气温图》观察800毫米等降水量线与哪条等温线几乎重合,其东部穿过什么东西走向山脉和什么东西流向的河流?(0℃,秦岭、淮河)以加深对秦岭—淮河这条我国南北方的自然分界线的印象。 提问:从《我国年降水量的分布图》中可看出,我国降水的空间分布有什么特点或规律?小结:学生答后,补充:从图中可看出:我国各地区的降水差别很大,既有南北向的差异(南多北少),又有东西向的差异(东多西少),年降水量空间(地区)分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 板书:1.我国降水空间分布特点:东多西少,南多北少;年降水量空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。

地理:3.2《气温和降水》第二课时教案(中图版七年级上)

第三章第二节气温和降水 第二课时 导入新课: 上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。这节课,再来看看我国东西干湿的差异(板书)。 讲授新课: 展示《我国年降水量的分布图》《我国地形分布图》和《中国行政区划图》。 读图观察:引导学生按照阅读等值线地图的步骤和方法阅读上述地图,从中找出并观察判断1600毫米、800毫米、400毫米和200毫米等降水量线分别穿过我国哪些地形区、省级行政区? 学生活动: ①1600毫米等降水量线主要穿过江南丘陵、两广丘陵、云贵高原东南和西部、青藏高原东南部;800毫 米等降水量线主要穿过山东丘陵、黄淮平原、黄土高原南部、四川盆地、云贵高原北部、青藏高原东南部;400毫米等降水量线主要穿过大兴安岭西侧、东南侧,内蒙古高原南部、黄土高原北部、青藏高原东部;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古高原中部、青藏高原东北部、中部。 ②1600毫米等降水量线主要穿过的省区有浙、赣、闽、台、粤、桂、云、藏、琼等;800毫米等降水量 线主要穿过鲁、皖、豫、陕、甘、川、云、藏等省区;400毫米等降水量线主要穿过内蒙古、黑、吉、辽、冀、晋、陕、宁、甘、青、藏等省区;200毫米等降水量线主要穿过内蒙古、宁、甘、青、藏等省区。 ③在上述基础上,引导学生将800毫米、400毫米等降水量线用彩色笔描出,并对照《我国1月平均气 温图》观察800毫米等降水量线与哪条等温线几乎重合,其东部穿过什么东西走向山脉和什么东西流向的河流?(0℃,秦岭、淮河)以加深对秦岭—淮河这条我国南北方的自然分界线的印象。 提问:从《我国年降水量的分布图》中可看出,我国降水的空间分布有什么特点或规律? 小结:学生答后,补充:从图中可看出:我国各地区的降水差别很大,既有南北向的差异(南多北少),又有东西向的差异(东多西少),年降水量空间(地区)分布的总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 板书:1.我国降水空间分布特点:东多西少,南多北少;年降水量空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 阅读材料:同学们从《我国年降水量的分布图》上可看出:我国东南沿海一带年降水量较多,超过1600毫米,而西北大片地区年降水量不足50毫米。那么,我国降水最多和降水最少的地方在哪里呢?同学们读《我国年降水量的分布图》小字资料就明白了。

地理试题湘教版七年级上册4.2 气温和降水(第2课时)3

《气温和降水》(第2课时)导学案 三、降水 1、降水形成的基本条件 (1)空气中有足够的水汽和凝结核。 (2)空气温度下降到水汽能够凝结的程度。 2、降水测量的工具是雨量器,一般常用毫米作为降水量的单位。 3、三种常见的降水形式是对流雨、地形雨、锋面雨。 赤道及其附近和我国夏季的午后多对流雨 山地的迎风坡多地形雨 中纬度地区,我国夏秋季节多锋面雨 4、世界年降水量分布的一般规律 (1)赤道与两极地区:赤道地区降水多,两极地区降水少。 (2)中纬度地区:沿海降水多,内陆降水少。 (3)南北回归线附近:大陆东岸降水多,西岸和大陆内部降水少。 《气温和降水》(第2课时)经典例题结合生活实际,完成1~2题。 1.安徽省降水集中在 A.春季 B. 夏季 C.秋季 D.冬季

【答案】B 【解析】知识点:降水量的季节分配 安徽省位于中纬度亚欧大陆东部,属于夏季多雨型,降水集中在夏季。故选B。 2.江淮地区的梅雨属于 A.对流雨 B.锋面雨 C.地形雨 D.台风雨 【答案】C 【解析】知识点:了解降水的类型 降水分成三种主要类型。湿润空气受热膨胀上升,变冷凝结而形成的降水,叫对流雨;湿润空气水平运动时,遇到山地,沿山地“爬升”而形成的降雨,叫地形雨;冷暖空气相遇时形成的降水,叫对流雨。江淮地区的梅雨是冷暖空气相遇时,相对较轻的暖空气被迫“抬升”,冷却凝结而产生的降水,属锋面雨。 3.读北半球三地降水资料图,回答问题。 (1)甲、丁、丙三地终年湿润的湿润的。 【答案】乙 【解析】知识点:读降水资料图,说明降水季节分配特点 甲丙两地降水季节变化大;乙地各月降水大多在50-100毫米之间,终年湿润。 (2)降水集中在冬季的是,该类型的气候主要分布在。 【答案】甲 【解析】知识点:根据世界年降水量分布图,归纳世界降水量分布特点

天气温和降水优秀教学设计教案

第四章第二节——气温和降水教学设计 教学目标: 、了解气温的测定方法、降水及降水的类型、降水量的观测方法 2、了解等温线和等降水量的含义,掌握阅读“等温线分布”图、“降水量分布” 图的正确方法,并能总结出气温地区分布的规律和降水地区分布的规律 3、能根据气温和降水的数字资料,绘制出气温变化曲线图和降水量逐月分配 图,并依据这些气候资料说出气候特点。 律。加强读图能力的训练。 掌握降水的三种基本类型。能够依据气温和降水量的数字资料绘制出气温变化曲 线图和逐月降水量柱状图。能够根据数字资料及统计图表描述气候特征。 降水量线的概念较难,学生的逻辑分析能力较差,读图分析时不能要求太高。 第一课时教学设计 复习提问:什么是天气?天气的主要特征?什么是气候?气候的主要特征?辨认、绘制常见天气符号。 引入新课:不管是天气还是气候,要研究他们都离不开两个基本要素——气温、降水。气温和降水也是我们生活中接触非常频繁,影响较大的。 讲授新课: 一.气温 顾名思义气温就是空气的温度,这一点绝大多数学生都能说对,包括:气温的单位——摄氏度。符号——℃。 二.测定气温 教师设问:那么气温是怎样测出来的? 学生自己阅读书62页活动了解测定气温的方法,注意事项。 提问,总结,强调一天当中四次测量读数时间。 (利用知识的迁移)启发:通过这些数值可以计算日最高气温、日最低气温、日较差、日平均气温等。累计起来又可以计算月最高气温、月最低气温、月较差、月平均气温。以及年最高气温、年最低气温、年较差、年平均气温和多年平均气温。强调几个最常用数值:一年当中的最热月的月平均气温、最冷月的月平均气温,年较差、多年平均气温等。 三.世界气温的分布 既然如此,我们就可以知道某一个地方的气温状况,我们把世界各地的气温资料都了解到,就可以分析全球气温的状况了。一般都是使用一种“气温等值线分布图” 1、等温线 由等高线引出等温线的定义:把世界上多年平均气温相同的各个地方连接而成的线叫做等温线。 2、世界年平均气温分布规律: 引导学生读图,强调读图的方法:看图例注意观察颜色的差别,等温线的注明温度,某一地

第二节 气温和降水2

第二节气温和降水(第二课时) 学习目标: 1、读懂并根据数据材料绘制降水量柱状图。 2、记住我国降水季节分配变化的规律和我国年降水量的空间分配规律。 3、记住800毫米和400毫米降水量通过的地方。 重难点: 1、我国降水季节分配变化的规律和我国年降水量的空间分配规律 2、降水量柱状图的绘制、判读。 学习过程: 一.课前自主梳理 1、从大气中降落到地面的、、等统称为降水,其中是降水的主要形式。测量降水量的基本仪器是,降水量常用表示。 2、通常用图来表示降水量的季节变化。 3、我国各地降水量的季节分配很不均匀,绝大部分地区降水集中于。 4、我国年降水量的总趋势是。 5、我国的四类干湿地区分别是、、、。二.课堂合作研习 1、划分我国湿润区、半湿润区的界线是() A、200毫米等降水量线 B、400毫米等降水量线 C、600毫米等降水量线 D、800毫米等降水量线 2、黄土高原绝大部分地区属于() A、湿润地区 B、半湿润地区 C、干旱地区 D、半干旱地区 3.降水的主要形式是() A.降雪 B. 雨夹雪 C. 冰雹 D. 降雨 4. 测量降水的仪器是() A.量杯 B.储水瓶 C. 雨量器 D. 试管 5. 下面降水量的多少,常用的单位() A.毫米 B.微米 C.厘米 D. 分米 6、某地的年降水量是568毫米,这是指某地() A.当年的降水量 B.某一年的年降水量 C.各年的降水量都是568毫米 D.多年平均降水量 三.课后拓展探究

1、读图、绘图、分析并回答问题。 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 气温(℃)-5 -2 4 12 20 24 27 24 20 12 4 -2 降水量(毫米)10 17 20 28 30 70 190 250 60 25 12 5 (1)根据上表绘出该地的气温曲线图和降水量柱状图 (2)该地年平均气温℃,年降水量是毫米。 (3)该地最热月是月。气温为℃,最冷月是月,气温为℃气温年较差是℃。 (4)该地降水量较多的三个月是月,三个月的降水总量是毫米,大约占全年的﹪,按照降水的季节分配类型,属于季多雨型。 2.看图归纳我国的干湿区 四.归纳小结

七年级地理上册3.2气温和降水(第2课时)一课一练中图版(20201101210941)

《气温和降水》(第 2 课时)一课一练、基础达标 1. 华北平原属于下列干湿地区的() A. 湿润地区B ?半湿润地区 C.半干旱地区 D .干旱地区 2. 下列地区,地处暖温带、半湿润地区、温带季风气候的是() A. 长江中下游平原 B .东北平原 C.塔里木盆地 D .华北平原 3. 下列关于我国降水的叙述,正确的是() A. 降水多集中在春夏两 B. 降水多集中在夏秋两季 C. 南方雨季开始早、结束早,雨季长 D. 北方雨季开始晚、结束晚,雨季短 4. 一个地区的干湿状况主要取决于() A. 降水量的多少 B. 蒸发量的多少 C. 降水量与蒸发量的对比 D. 与降水量和蒸发量没有关系 5. 下列关于干湿地区和温度带说法正确的是() A. 东北平原在湿润地区、暖温带 B. 华北平原在半湿润地区、中温带 C. 四川盆地在湿润地区、亚热带 D. 海南岛在湿润地区、亚热带 6. 关于降水量的测量工具和降水量的单位,组合正确的是() A. 储水瓶、厘米 B. 雨量器、毫米 C. 两杯、分米 D. 盛水器、分米 7. 关于我国降水量季节分配规律的说法,正确的是() A. 降水量从东北向西南递减 B. 降水集中在夏秋季节 C. 降水集中在冬春季节 D. 降水量南多北少,东多西少 、综合提升 1. 下面是广州、武汉、北京、哈尔滨四个城市降水量逐月分配图,分析回

答:

(1)四城市降水季节分配的共同特点是 ,降水集中在 ____ 季,雨季最长的是 ______ 代表北京的是 ______ (1)我国湿润地区与半湿润地区的分界线 ,大致接近_________ 毫米等降水量线;半湿润地区和半 干旱地区的分界线大致接近于 __________ 毫米等降水量线;半干旱地区与干旱地区的分界线 ,大致接近 毫米等降水量线 (2)我国干湿地区的划分根据是 参考答案 一、基础达标 1. 解析:华北平原位于暖温带地区,大部分属于半湿润地区. 答案: B . 2. 解析:根据温度带、干湿地区和气候分布状况,判定华北平原地处暖温带、半湿润地区、温带 季风气候区?故选项 D 符合题意;选项 B C 、A 不符合题意. 答案: D . 3. 解析:我国的降水地区差异大,东南沿海地区降水量较大,较为湿润,而越往西北内陆,降水 量就越小,干旱也就逐渐加重?从降水的时间分配来看,也很不均匀?我国降水集中在夏秋季节,相 比之下,冬春季雨水要少些. (2)图中A B C 、D 四地,代表武汉的是 ____ ,代表哈尔滨的是 ,代表广州的是 (3 )从图中可以得出,一般来说,南方雨季开始 ,结束 ,雨季 _____ (4 )根据四城市降水的特点,说明我国易出现 ____ ,结束 ______ ,雨季 ______ ;北方雨季开始 _____ 和 ___ 气候灾害。 2.读下面“我国干湿地区分布图” ,回答下列问 题: