高一地理教案《正午太阳高度的变化

年级

学科

高一地理课题正午太阳高度的变化备课人

教

学

目

标

1、理解太阳高度、正午太阳高度的概念。

2、绘图分析说明正午太阳高度随纬度和季节的变化规律。

3、结合实例,判断不同节气正午太阳高度的分布规律。

重难点

重点:正午太阳高度随纬度和季节的变化规律。

难点:正午太阳高度的计算。

课时1课时时间2013年10月9日

导入新课:课本P14页课前导入。

讲授新课:

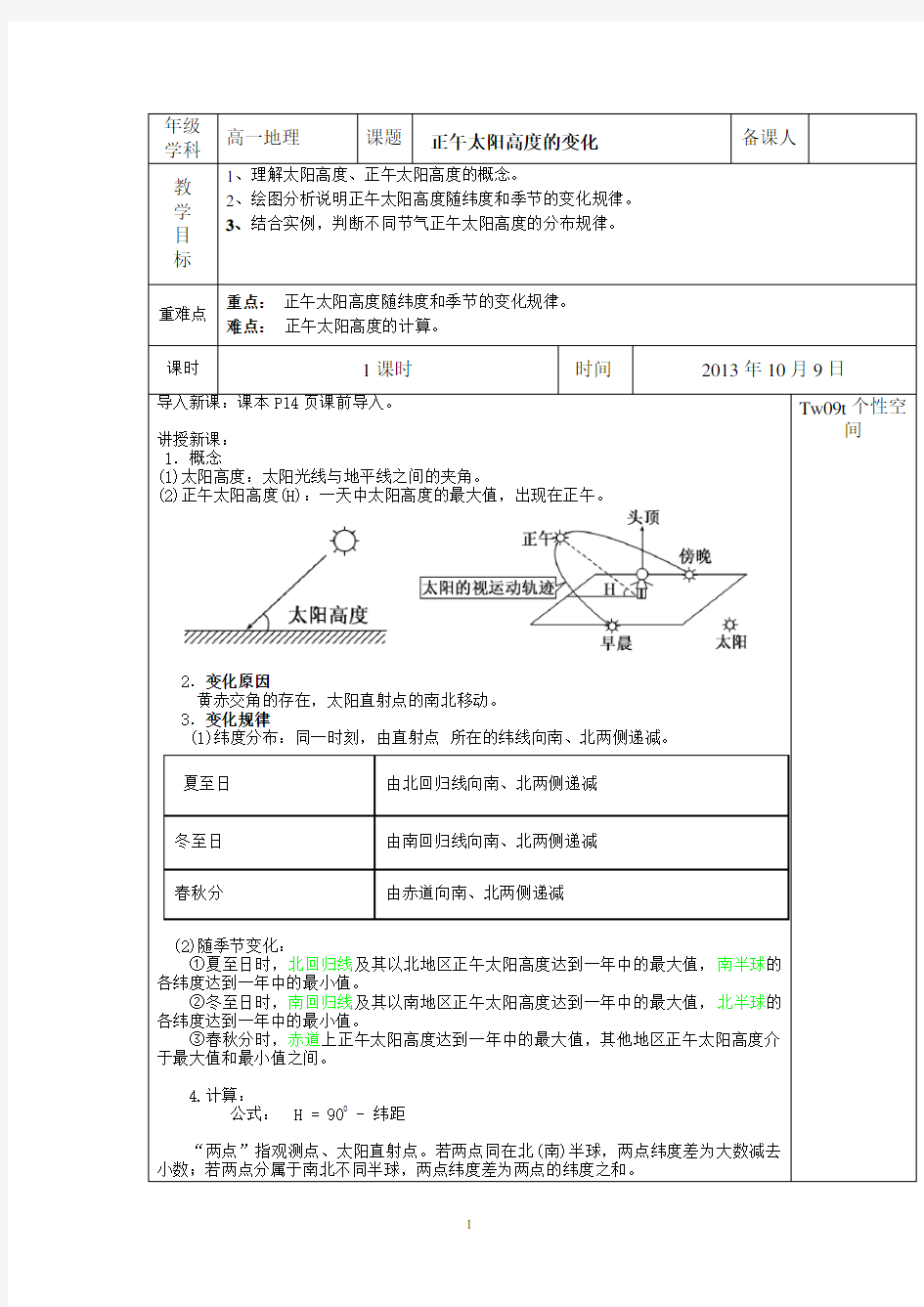

1.概念

(1)太阳高度:太阳光线与地平线之间的夹角。

(2)正午太阳高度(H):一天中太阳高度的最大值,出现在正午。

2.变化原因

黄赤交角的存在,太阳直射点的南北移动。

3.变化规律

(1)纬度分布:同一时刻,由直射点所在的纬线向南、北两侧递减。

(2)随季节变化:

①夏至日时,北回归线及其以北地区正午太阳高度达到一年中的最大值,南半球的

各纬度达到一年中的最小值。

②冬至日时,南回归线及其以南地区正午太阳高度达到一年中的最大值,北半球的

各纬度达到一年中的最小值。

③春秋分时,赤道上正午太阳高度达到一年中的最大值,其他地区正午太阳高度介

于最大值和最小值之间。

4.计算:

公式: H = 900 - 纬距

“两点”指观测点、太阳直射点。若两点同在北(南)半球,两点纬度差为大数减去

小数;若两点分属于南北不同半球,两点纬度差为两点的纬度之和。

夏至日由北回归线向南、北两侧递减

冬至日由南回归线向南、北两侧递减

春秋分由赤道向南、北两侧递减

Tw09t个性空

间

如下图所示:

当太阳直射B 点(10°N)时,A 点(40°N)正午太阳高度是:HA =90°-?AB =90°

-(40°-10°)=60°

当太阳直射B 点(10°N)时,C 点(23°26′S)正午太阳高度是:HC =90°-?BC =

90°-(10°+23°26′)=56°34′

将此公式变形可以推出一般的两点之间正午太阳高度的关系:纬度差=90°-H ,即

两地纬度差等于两地之间的正午太阳高度差。

课堂总结:

作业:完成学案上的随堂检测。

正午太阳高度(H): 1.概念

(1)太阳高度:太阳光线与地平线之间的夹角。

(2)正午太阳高度(H):一天中太阳高度的最大值,出现在正午。 2.变化原因

黄赤交角的存在,太阳直射点的南北移动。 3.变化规律

(1)纬度分布:同一时刻,由直射点 所在的纬线向南、北两侧递减。 (2)随季节变化: 4.计算:

公式: H = 900

- 纬距

板书设计

只需要记忆的内容,学生大概能记得,但涉及到计算部分,学生因为基础较差,本节课学生基本都没掌握,下节课仍然要结合题目讲解。

教学反思