误差放大器的自激振荡及解决方法(内容清晰)

误差放大器的自激振荡及解决方法

摘要:开关电源控制IC 内部的误差放大器是一种运算放大器,尽管大多数都进行了相位补偿,但由于外部元件等因素影响也会产生自激振荡。以UC3875 为例,分析了其内部误差放大器的自激振荡,并用外部补偿网络对其进行补偿,使用一个零点对外部电路产生的极点进行抵消,从而抑制其自激振荡。通过实验验证,此补偿方法可以有效抑制误差放大器的自激振荡。

目前随着开关电源的广泛应用,控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。

1 误差放大器产生自激振荡的原理

1.1 自激振荡产生的原因

加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:

其中A 为开环增益,F 为反馈系数,AF 为环路增益。

由上式可知:当1+FA 趋近于0 时,|G| =∞。这说明即使无信号输入也会有波形输出,于是就产生了自激振荡。

放大器的增益和相位偏移会随频率而变化。当频率变高或变低时,输出信号和反馈信号会产生附加相移。如果附加相移达到±180°,则此时反馈信号与输入信号同相,负反馈就变成正反馈。反馈信号加强,当反馈信号大于净输入信号时,即使去掉输入信号也有信号输出,于是就产生了自激振荡。

即:

一个实际的运算放大器,内部存在着许多天然极点,他们造成的附加相移会使输出的相位偏移超过-180°,当使用负反馈时会使放大器产生自激振荡。因此运算放大器大多都有补偿端口或为了使用方便直接在内部进行了补偿,这些经过内部补偿的运算放大器一般会补偿到在增益0 dB 以上只有一个极点,单独使用时即使将其用作单位增益放大器也不会自激振荡。

1.2 负反馈放大电路稳定性的判定

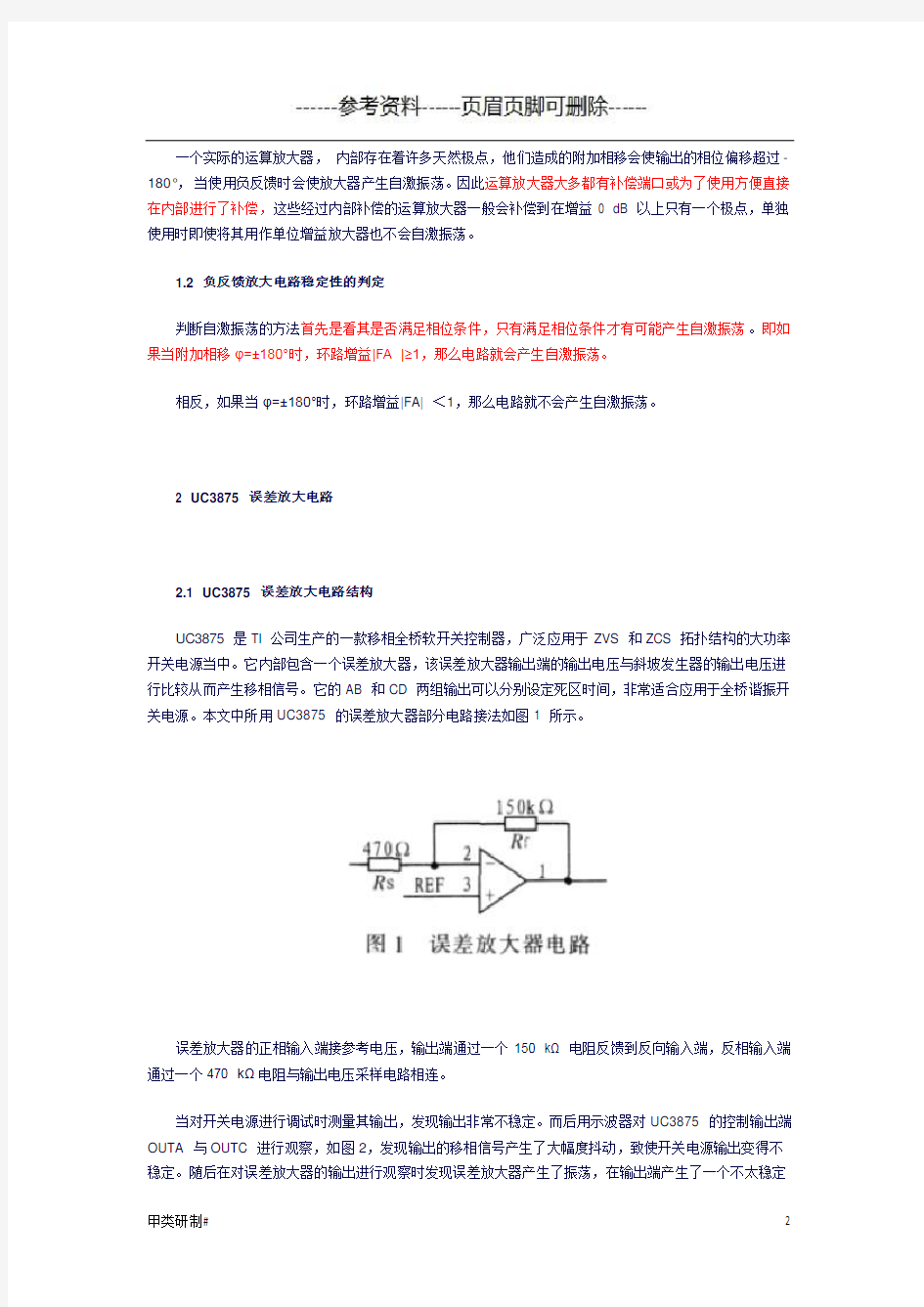

判断自激振荡的方法首先是看其是否满足相位条件,只有满足相位条件才有可能产生自激振荡。即如果当附加相移φ=±180°时,环路增益|FA |≥1,那么电路就会产生自激振荡。

相反,如果当φ=±180°时,环路增益|FA| <1,那么电路就不会产生自激振荡。

2 UC3875 误差放大电路

2.1 UC3875 误差放大电路结构

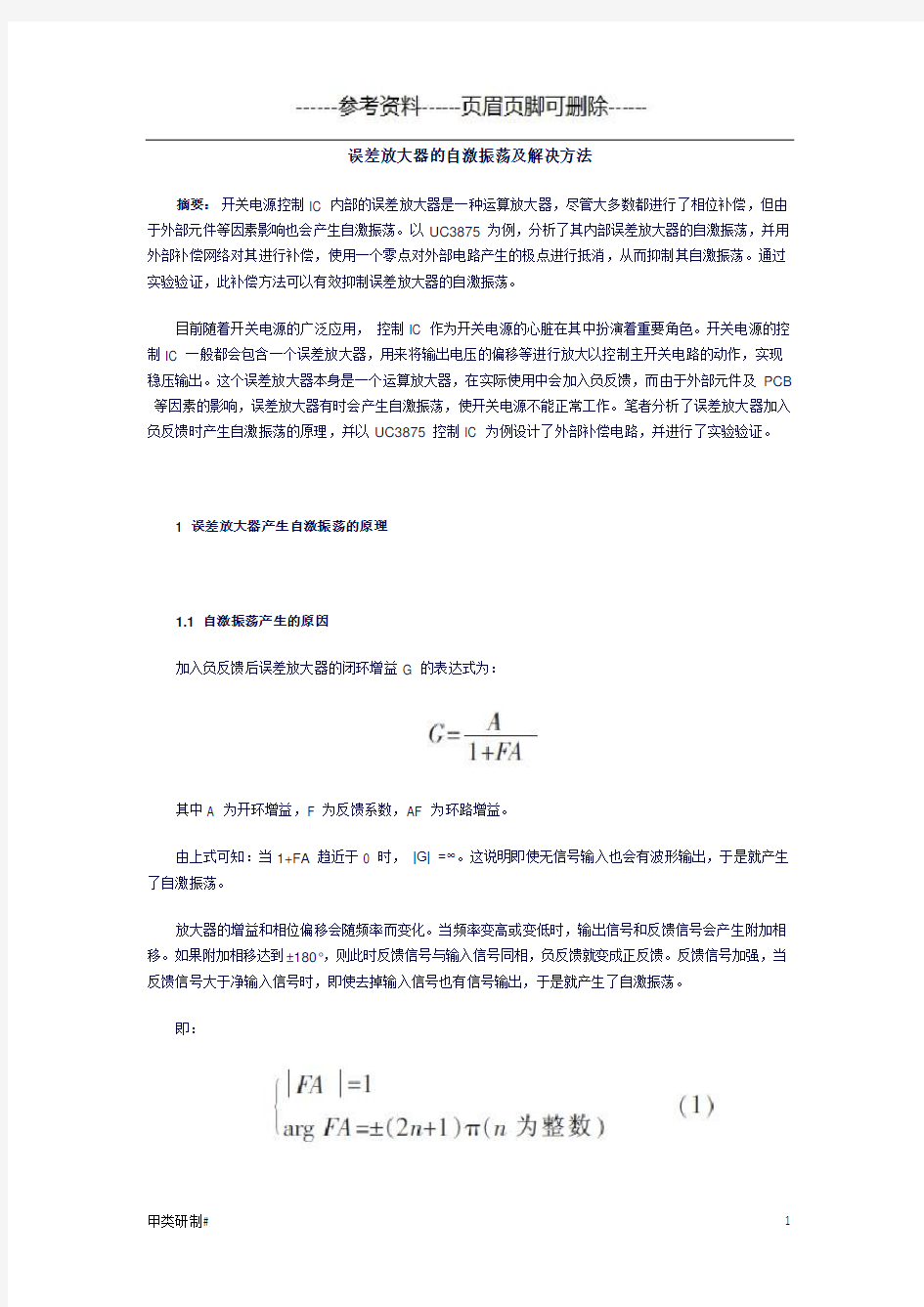

UC3875 是TI 公司生产的一款移相全桥软开关控制器,广泛应用于ZVS 和ZCS 拓扑结构的大功率开关电源当中。它内部包含一个误差放大器,该误差放大器输出端的输出电压与斜坡发生器的输出电压进行比较从而产生移相信号。它的AB 和CD 两组输出可以分别设定死区时间,非常适合应用于全桥谐振开关电源。本文中所用UC3875 的误差放大器部分电路接法如图1 所示。

误差放大器的正相输入端接参考电压,输出端通过一个150 kΩ 电阻反馈到反向输入端,反相输入端通过一个470 kΩ电阻与输出电压采样电路相连。

当对开关电源进行调试时测量其输出,发现输出非常不稳定。而后用示波器对UC3875 的控制输出端OUTA 与OUTC 进行观察,如图2,发现输出的移相信号产生了大幅度抖动,致使开关电源输出变得不稳定。随后在对误差放大器的输出进行观察时发现误差放大器产生了振荡,在输出端产生了一个不太稳定

的正弦信号(图3)。由于误差放大器的输出与斜坡发生器的输出电压比较之后产生移相控制信号,因此UC3875 的输出控制信号会产生大幅抖动。

2.2 UC3875 误差放大器振荡现象的分析

根据UC3875 的数据表可知其典型带宽与开环增益分别为11 MHz、90 dB。大多数控制IC 的误差放大器已经过内部相位补偿,且补偿到即使闭环增益为0 dB(此时反馈量最大)时也不会发生振荡。但是在实际使用中,由于外部元件等因素的影响,有可能产生新的极点,使电路附加相移超过-180°,从而发生振荡。

根据之前观察到的误差放大器输出端自激振荡波形可知其振荡频率大概在50 kHz 附近,则此频率时附加相位φ≥-180°,且其开环增益要大于0 dB。根据这些条件可估算出外部电路产生的极点频率应该在5 kHz 附近,将其加入到误差放大器的增益与相位的频率特性简图中得到图4。其中P1 为内部补偿时设置的极点,P2 为外部电路产生的极点(图中用实线表示增益,虚线表示相位,图6 同)。

2.3 外部补偿网络的设计

由于零点能产生超前相移,可抵消极点产生的滞后相移。因此如果在电路中加入补偿网络,设置一个零点将能够抵消外部电路产生的极点,从而抑制放大器的自激振荡。由于误差放大器没有设置补偿端口,因此补偿网络需要设置在外部。如图5 所示,在反馈电阻Rf两端并联一个电容Cf,由此可产生一个零点。通过恰当设置此零点的频率就可抵消新极点产生的附加相移,使总的相移不超过-180°。因为所估算的外部极点频率为5 kHz,所以零点频率就要设置在5 kHz 附近。

差分放大器的结构、特点及作用

1. 差分放大器的结构、特点及作用 特点: 差分信号作为输出可以增大最大输出压摆。 差分工作模式,能很好抑制环境噪声(如电源噪声),即所谓的共模抑制。虽然这是以电路面积为代价的,但对于在单端模式时采用其它的方法来抑制环境噪声的干扰的电路面积而言还是较小的。 差分电路还具有偏置电路简单和线性度高等优点。 结构: 应用: 2. 基本差分对中的尾电流源的作用 为差分对提供一个电流源I S ,以使差分对具有固定的尾电流,从而产生独立于输入共模信号V ic 的电流I D1+I D2。 在共模输入时差分对管的工作电流I D1=I D2= I S /2,并且保持恒定; 同理,其共模输出电平也保持恒定,且其值为V DD -RI S /2(R 为负载等效电阻)。 解决了由于差分对管在共模输入时的工作电流变化引起非线性及输出信号失真等。 V i1 V i2 V i1V i2

3. 各类差分放大器的增益(共模增益、差模增益)、输入输出共模电平范围、 线性增益区的范围(对所给电路图分析计算) 双端输入双端输出时的差模电压增益 双端输入单端输出差模电压增益 在理想情况下,由于电路的完全对称性,则当输入共模信号时,由于引起差分对管的每边的输出电压的变化量相等,双端输出的电压为0,故电压增益为0。 理想情况下,单端输出共模小信号增益也为0。 4. 各类差分放大器的失调分析(失调的表示方式、原因,减小失调的方法) P83 减小由于输入差分对管不对称所引起的输入失调电压a 、减小输入差分对管MOS 管的阈值电压差,一种有效的方法就是采用离子注入工艺,使输入差分对管的阈值电压一致性较好。b 、减小失调误差的另一种方法是减小由于差分对管的几何尺寸的不对称引入的误差,这可以增大差分对管的尺寸,从而减小ΔW/W 与ΔL/L 的值(但这会造成输入差分对管具有大的寄生电容)来实现,并且通过提高光刻精度以减小ΔW/W 与ΔL/L 的误差值。 5. 差分放大器共模抑制能力的表示方式 R g V V V m i o o -=-)2)(121R g m 2 1 -

自激振荡开关电源

自激振荡(RCC)开关电源 中山市技师学院 一、概述 目前市场上销售的手机充电器,从电路结构和充电方式上可分为两大类:第一类是“机充式”充电器,另一类是“直充式”充电器(也叫座充)。所谓“机充式”充电器,就是电源进入手机后由充电管理IC 控制预充电、恒流充电、恒压充电、电池状态检测、温度监控、充电结束低泄漏、充电状态指示等(比SL1051、BQ241010/2/3等),输出电压一般在5.5~6.5V;而“直充式”充电器也叫万能充电器,直接对电池充电,由于锂电池(充)满电压为4.2V,所以这类充电器输出电压一定要稍小或等于4.2V。 手机充电器输出功率都比较小,一般在5W以下,国内厂商生产的充电器1更是小到2-3W。为了节约成本,国内许多厂商都采用RCC(Ringing Chock Converter)开关电源设计方案。RCC设计方案理论技术成熟、电路结构简单、元器件常见、成本低廉,所以深受国内厂商青睐。然而,读者可能耳闻目睹许多充电器质量事故频频发生,原因不是产品原理有问题,而是制造厂家为了追求利润使用了质量较差元件或二次回收元件造成的;更有甚者部分厂商为了能在激烈的市场竞争环境下生存,不得不使出最下策——只要能输出电压,尽其所能地节省元件! 另外,国内厂商生产的充电器初、次级通常没有设计光藕(反馈),因此输出电压很难控制,负载能力较差,空载时输出电压偏高,带上负载后电压才正常。从目前市场上流通的充电器来看,成本基本在2-3元之间。国外知名公司出于市场定位和维护自身品牌形象考量,一般采用集成电路设计方案,电路结构完善、生产用料考究、产品可靠性高,成本通常是国内厂商的3-5倍,质量当然要好。 由于手机充电器输出功率较小(对电网干扰小)、产品受体积所限(消费者审美要求和拼比心理把厂家“逼上梁山”),无论国内厂商还是国外知名公司出品的手机充电器,输入侧电源滤波器(与EMC测试有关的元器件)都一概省去,部分国内厂商更是把“热地”与“冷地”之间的安规电容(Y电容)也节省掉了,所以,几乎没有任何一个厂家的手机充电器能通过EMC测试。既然通不过EMC测试,依照中国法律就不能销售,因此厂家就打“擦边球”,把充电器定位为赠品,国家对电器赠品并没有强制安规要求。再则,质量认证部门考虑到手机充电器输出功率小、对电网干扰小,在对手机作认证时对充电器“睁一只眼、闭一只眼”,于是,不符合国家标准的手机充电器就堂而皇之地进入市场了。当然,对于用户来说这些元器件的存在与否与充电的电性能几无关系,并不会影响消费者正常使用,只是与国家标准要求不符而已! RCC充电器电路结构简单,工作频率由输入电压与输出电流(自适应)改变,控制方式为频率调制(PFM),工作频率较高,如图1是RCC充电器原理框图。 1由于许多国外知名公司的手机充电几乎都由国内厂商代工,所以该处应理解为国内厂商生产的自主品牌的内销充电器,下同。

自激振荡的判别条件

自激振荡的判别条件 在电子线路中,判断电路能否产生自激振荡一直以来都是一个令学生感到困惑的问题,同学们对一个电路进行分析时往往感到无从下手。笔者根据多年的教学经验,总结出一个比较简单的判别方法,具体内容如下: 通常,我们判别电路能否产生自激振荡可以从两个方面人手:一个是相位平衡条件,另一个是振幅平衡条件,这两个条件中有任何一个不满足,电路就不能产生自激振荡。 一般条件下,我们在分析电路时,两个判别条件中首先看振幅平衡条件,它是指放大器的反馈信号必须有一定的幅度。这个条件中包含两层意思,一是必须有反馈信号,二是反馈信号必须有一定的幅度。这样我们在分析电路是否满足振幅条件时就可以从两个方面考虑:(1)是否存在反馈信号;(2)三极管能否起到正常的放大作用。下面通过举例来说明:在图1所示电路中,考虑交流通路时,反馈信号被发射极电容Ce短路,反馈信号消失,不满足振幅条件,不能产生自激振荡。在图2、图3昕示电路中,考虑直流通路,电感线圈视为导线。在图2中线圈将集电极、发射极短路,图3中线圈将集电极、基极短路,所以这两个电路中三极管均不能正常工作,从而不满足振

幅条件,电路也不能产生自激振荡。 如果通过分析,知道电路满足振幅条件,那么第二步我们再来看相位平衡条件,它是指放大器的反馈信号与输入信号必须同相位。换句话说,就是电路中的反馈回路必须是正反馈。关于正负反馈的判别我们可以用“瞬时极性法”来进行。这里我们也通过一个电路来说明。 在图4中,先假设输入信号电压对地瞬时极性为正,然后根据该瞬间晶体管的集电极、基极、发射极相对应的信号极性可看出,反馈到基极的信号极性为负,它起着削弱输入信号的作用,可知是负反馈,则不满足相位条件,所以电路不能产生自激振荡。 由上可知,一个能够产生自激振荡的电路,必然是既有正反馈又能正常放大的电路。也就是说,这个电路必须同时满足振幅条件和相位条件才能产生自激振荡,两个条件缺一不可。微信0

影响运放电路的误差的几个主要参数(精)

影响运放电路的误差的几个主要参数(KCMR,VIO,Iib,Iio等) 1. 共模抑制比KCMR为有限值的情况 集成运放的共模抑制比为有限值时,以下图为例讨论。 VP=Vi VN=Vo 共模输入电压为: 差摸输入电压为: 运算放大器的总输出电压为:vo=AVDvID+AVCvIC 闭环电压增益为:

可以看出,Avd和Kcmr越大,Avf越接近理想情况下的值,误差越小。 2.输入失调电压VIO 一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。 解释一:在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。 解释二:输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO 输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV 3.输入偏置电流IIB BJT集成运放的两个输入端是差分对管的基极,因此两个输入端总需要一定的输入电流IBN和IBP。输入偏置电流是指集成运放输出电压为0时,两个输入端静态电流的平均值。 输入偏置电流的大小,在电路外接电阻确定之后,主要取决于运放差分输入级BJT的性能,当它的β值太小时,将引起偏置电流增加。偏置电流越小,由于信号源内阻变化引起的输出电压变化也越小。其值一般为10nA~1uA。 4.输入失调电流IIO 在BJT集成电路运放中,当输出电压为0时,流入放大器两输入端的静态基极电流之差,即IIO=|IBP-IBN| 由于信号源内阻的存在,IIO会引起一个输入电压,破坏放大器的平衡,使放大器输出电压不为0。它反映了输入级差分对管的不对称度,一般约为 1nA~0.1uA。 5.输入失调电压VIO、输入失调电流IIO不为0时,运算电路的输出端将产生误差电压。 设实际的等效电路如下图大三角符号,小三角符号内为理想运放,根据VIO和IIO的定义画出。

自激振荡的产生和消除

运放震荡自激原因及解决办法 分类:信号完整性运放2011-07-10 21:10 10663人阅读评论(0) 收藏举报360工作测试网络 闭环增益G=A/(1+FA)。其中A为开环增益,F为反馈系数,AF为环路增益 A(开环增益) = Xo/Xi F(反馈系数)=Xf/Xo 运放震荡自激的原因: 1、环路增益大于1 (|AF|》1) 2、反馈前后信号的相位差在360度以上,也就是能够形成正反馈。 参考《自控原理》和《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》

在负反馈电路时,反馈系数F越小越可能不产生自激震荡。换句话说,F越大(即反馈量越大),产生自激震荡的可能性越大。对于电阻反馈网络,F的最大值是1。如果一个放大电路在F=1时没有产生自激振荡,那么对于其他的电阻反馈电路也不会产生自激振荡。F=1的典型电路就是电压跟随电路。所以在工作中,常常将运放接成跟随器的形式进行测试,若无自激再接入实际电路中 自激振荡的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分布电容,这样在级间都存在R-C相移网络,当信号每通过一级R-C网络后,就要产生一个附加相移.此外,在运放的外部偏置电阻和运放输入电容,运放输出电阻和容性负载反馈电容,以及多级运放通过电 源的公共内阻,甚至电源线上的分布电感,接地不良等耦合,都可形成附加相移.结果,运放输 出的信号,通过负反馈回路再叠加增到180度的附加相移,且若反馈量足够大,终将使负反馈转变成正反馈,从而引起振荡. 重要的概念 相位裕度---如下图所示,显然我们比较关心当20lg|AF|=0时,相位偏移是否超过180

运算放大电路可能遇到自激振荡和阻塞现象解决办法

运算放大电路 1.运放的阻塞现象和自激振荡及它们消除措施电路图 集成运放出现阻塞现象时,放大电路将失往放大能力,相当于信号被运放阻断一样。例如电压跟随器就常发生阻塞现象,这是由于跟随器的输进、输出电压幅度相等,其输进信号的幅度一般较大(跟随器作为输出级时),假如运放输进级偏置电压不大于输进信号的峰一峰值,则输进级在输进信号峰值时会变为饱和状态,当出现饱和时,输进、输出电压变为同相,负反馈就变为正反馈。显然,正反馈将导致输进级一直处于饱和状态,输进信号将不能正常输出,这就造成了阻塞现象。 为了进一步说明阻塞现象的成因,举例如下:图(a)为晶体管输进型运放的输进级电路,现假定共模输进电压范围小于+8V,并假定输出信号的电压振幅为+14V。若运放接成电压跟随器,参见图(b),现有一个大于8V的信号加于同相输进端(对应③脚),当输进信号处于正半周时,输出电压V o也为正值,这个电压V o经反馈加在输进差动放大电路Q2的基极,此时Q2将处于饱和导通状态(集电结处于正向偏置),因此+Vs通过Q2的集电极电阻直接加在运放的输出端,使运放出现阻塞现象。一旦发生阻塞,只能采用切断电源的方法来破坏正反馈。即为恢复运放正常工作,需暂时切断电源。这种阻塞现象具有极大的危险性,它可能使器件迅速损坏,其原因是:由图(a)知输进级采用NPN型晶体管组成差动放大电路,由于输进信号幅度超过共模电压的答应范围,电路将在信号正峰值时出现阻塞,若信号源内阻

较低,反馈电阻也较小,流过Q2集电结的电流就过大,有可能烧坏晶体管Q2,使集成运放损坏。另外,在输出端上不论什么原因产生的输出瞬时过压也会造成阻塞现象。 消除阻塞现象的方法一般可分为两类:限制输进电压法和防止输出瞬时过压法。图(b)所示电路即为限制输进电压钳位法,图中±Vcm 为共模输进电压上、下限极限值,运用二极管D1和D2实现将输进电压钳位在±Vcm之间。这个方法具有通用性。当运放的电压放大倍数大于l时,其钳位电平值应降低相应的倍数。

第八章波形发生与信号转换电路〖本章主要内容〗1、自激振荡的概念

第八章 波形发生与信号转换电路 〖本章主要内容〗 1、自激振荡的概念; 2、正弦波振荡电路所产生的自激振荡和负反馈放大电路中所产生的自激振荡的区别;正弦波振荡电路中选频网络的组成; 3、正弦波振荡的条件,正弦波振荡电路的组成; 4、矩形波发生电路原理及组成; 5、各类电压比较器原理、组成及分析; 6、矩形波、三角波和锯齿波发生电路的原理及组成; 〖本章学时分配〗 本章分为3讲,每讲2学时。 第二十一讲 正弦波振荡电路 一、主要内容 1、 产生正弦波的条件和正弦波振荡电路的组成 1) 电路振荡的物理原因: 本质上与负反馈放大器的振荡相同。若反馈信号与放大器净输人信号同相等幅,因而净输人信号靠反馈信号得以维持,则即使外加输人信号为零,输出也不会消失。 2)振荡的条件: i f V V =, 即:相位条件——同相,幅值条件——等幅。 用开环频率特性表示的振荡条件:幅度平衡条件 |. .F A |=1 相位平衡条件 ?AF = ?A +?F = ±2n π 3) 正弦波振荡电路的组成和类型 正弦波振荡电路由以下四部分组成:放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅电路。 其中放大电路保证电路能够在起振到动态平衡的过程中、使电路获得一定幅值的输出量;,放大电路和正反馈网络共同满足振荡的条件;选频网络实现单一频率振荡,选频网络往往由R 、C 和L 、C 等电抗性元件组成;反馈网络与选频网络可以是两个独立的网络,也可以合二为一。稳幅电路使输出信号幅值稳定,一般采用非线性环节限幅。 4)正弦波振荡电路分析方法和步骤: (1)观察电路是否是否包含振荡电路的四部分组成; (2)判断放大电路正常工作,即是否有合适的静态工作点,且动态信号是否能够输入和输

自激振荡与负反馈放大电路稳定性的条件

自激振荡与负反馈放大电路稳定性的条件 摘要:通过分析,发现产生自激振荡需要特定的相位条件和幅值条件对负反馈放大电路的稳定性而言,控制相位和幅值来控制电路的稳定性。 关键词语:自激振荡,负反馈,相位,幅值,输入信号,反馈信号,净输入信号 引言:当电路引入负反馈时,净输入信号在减小,因此,与必须是 同相的。否则,当有,n = 0,1,2…(、分别是、 的相角),并且有||=1时,就会产生自激振荡。 1、自激振荡 1.1、产生自激振荡的原因 图1是负反馈放大电路组成框图的简化形式 图1是负反馈放大电路组成框图的简化形式,图中基本放大电路的净输入信

号,开环增益,反馈系数。另外,图中是信号源,是信号源的输出信号,两者的关系是。 在高频区或低频区,由于各种电抗性元件的影响。而使得、的幅值和相 位随频率而变化。相位的改变使和产生了附加相移()。当、 的附加相移达到(即)时,与由中频区的同相变为反相,使放大电路的由中频时的减小而变为增加,放大电路就由负 反馈变成了正反馈。当正反馈满足(即=-1)时,即使 ,输出端也会产生输出信号,电路产生自激振荡。从而使电路会失去正常的放大作用而处于一种不稳定的状态。 1.2、产生自激振荡的条件 负反馈放大电路产生自激振荡的条件是环路增益,它包括幅值条件和相位条件,即 为了突出附加相移,相位条件常常写成 2、负反馈放大电路的稳定条件 根据自激振荡的条件,的幅值条件和相位条件同时满足时,负反馈放大 电路就会产生自激。在及时,更加容易产生自激振荡。

所以,只要幅值条件和相位条件不同时满足时,电路就不会产生振荡,也就能使得负反馈放大电路稳定工作,稳定工作条件是: a.当||=1时,即20lg||=0dB;; b. 当时,即20lg||<0dB,<1。 3、小结:通过对自激振荡的分析,发现相位和幅值对负反馈放大电路的稳定性有巨大的影响,但是庆幸的是产生自激振荡需要特殊的条件,当电路满足这一特定条件时,才会产生振荡,工程上常常采取控制相位和幅值来控制电路的稳定性。 相关资料: 主编:康华光,电子技术基础(模拟部分),第5版;北京高等教育出版社,2006.1版(2009重印),华中科技大学电子技术课程组编;

加法器及差分放大器项目实验报告

加法器及差分放大器项目实验报告 一、项目内容和要求 (一)、加法器 1、任务目的: (1)掌握运算放大器线性电路的设计方法; (2)理解运算放大器的工作原理; (3)掌握应用仿真软件对运算放大器进行仿真分析的方法。 2、任务内容: 2.1 设计一个反相加法器电路,技术指标如下: (1)电路指标 运算关系:)25(21i i O U U U +-=。 输入阻抗Ω≥Ω≥K R K R i i 5,521。 (2)设计条件 电源电压Ec=±5V ; 负载阻抗Ω=K R L 1.5 (3)测试项目 A :输入信号V U V U i i 5.0,5.021±=±=,测试4种组合下的输出电压; B :输入信号V KHz U V U i i 1.0,1,5.021为正弦波±=信号,测试两种输入组合情况下的输出电 压波形。 C :输入信号V U i 01=,改变2i U 的幅度,测量该加法器的动态范围。 D :输入信号V U i 01=,V U i 1,2为正弦波,改变正弦波的频率,从1kHz 逐渐增加,步长为 2kHz ,测量该加法器的幅频特性。 2.2 设计一个同相加法器电路,技术指标如下: (1)电路指标 运算关系:21i i O U U U +=。 (2)设计条件 电源电压Ec=±5V ; 负载阻抗Ω=K R L 1.5 (3)测试项目 A :输入信号V U V U i i 1,121±=±=,测试4种组合下的输出电压; B :输入信号V KHz U V U i i 1,1,121为正弦波±=信号,测试两种输入组合情况下的输出电压 波形。 (二)、差分放大器 1、任务目的: (1)掌握运算放大器线性电路的设计方法; (2)理解运算放大器的工作原理; (3)掌握应用仿真软件对运算放大器进行仿真分析的方法。 2、任务内容 2.1 设计一个基本运放差分放大器电路,技术指标如下: (1)电路指标 运算关系:)(521i i O U U U --=。 输入阻抗Ω≥Ω≥K R K R i i 5,521。 (2)设计条件

差分放大器仿真

《电子技术计算机绘图基础》 设 计 报 告 题目:差分放大器仿真 学院:通信与信息工程学院 专业班级:电子信息工程 学号: 学生姓名: 指导教师:

差分放大器的仿真 一、设计描述 1、设计目的和任务 1).熟悉差分放大器的工程估算,掌握差分放大器静态工作点的调整与测试方法。 2).能够掌握差分放大器性能指标的测试方法。 3).能够掌握multisim 和protel 的基本用法,做出Multisim 仿真图、Protel 原理图、PCB 板,从而加深理解差分放大器的性能特点。 4).熟悉常用电子器件的类别、型号、规格、性能及其使用范围,能查阅有关的电子器件图书。 2、原理分析 (1)基本原理 差分放大器是一种特殊的直接耦合放大器,它能有效的抑制零点漂移;它的基本性能是放大差模信号、抑制共模信号;常用共模抑制比来表征差分放大器对共模信号的抑制能力;稳流电阻的增加可以提高共模抑制比;但稳流电阻不能太大,因此采用恒流源取代稳流电阻,从而进一步的提高共模抑制比。 (2)静态工作点的调整 实验电路通过调节电位器R p 使两个三极管的集电极电压相等来调节电路的对称性,完成电路的调零。 (3)静态工作点的测量 静态工作点的测量就是测出三极管各电极对地直流电压V BQ 、V EQ 、V CQ ,从而计算得到V CEQ 和V BEQ 。而测量直流电流时,通常采用间接测量法测量,即通过直流电压来换算得到直流电流。这样即可以避免更动电路,同时操作也简单。 EQ CQ CEQ V V V -= EQ BQ BEQ V V V -= e EQ EQ R V I = C CQ CC CQ )(R V V I -= (4)电压放大倍数的测量 差分放大器有差模和共模两种工作模式,因此电压放大倍数有差模电压放大倍数和共模电压放大倍数两种。 在差模工作模式下,差模输出端U od1是反相输出端,U od2是同相输出端,则差模电压放大倍数为: ud2 ud1ud A A A += ud2 i od2i od1ud1 A U U U U A -=- == 在共模工作模式下,共模输出端U oc1、U oc2均为反相输出端,则共模电压放大倍数为: uc2 uc1uc A A A -= uc2 i oc2i oc1uc1 A U U U U A == = 电路的共模抑制比K CMR 为:

产生自激振荡的条件

产生自激振荡的条件 假设图示电路中:先通过输入一个正弦波 信号,产生一个输出信号,此时,以极快的速度 使输出信号,通过反馈网络送到输入端,且使 反馈信号与原输入信号“一模一样”,同时切断原输入信号, 由于放大器本身不能识别此时 的输入究竟来自信号源,还是来自本身的输出,既然切换前后 的输入信号“一模一样” ,放 大器就一视同仁地给予放大,形成: 输出T 反馈T 输入T 放大T 输出T 反馈T 这是一个循环往复的过程,放大器就构成了一个“自给自足” 的自激振荡器。 上述假设指出:只有反馈到输入端的信号与原输入信号“一模 一样” 。才能产生自激振 荡,“一模一样”就是自激振荡的条件一一亦称平衡条件。 ■■■是正弦波,而描述正弦波的三要素是:振幅、频率和相位。 振幅相等;相位相同(若相位总相同,则频率和初相一定都相 等) 因为自激振荡是一个正反馈放大器,故可用反馈的概念来描述 振荡条件。 _F uAu U^__ A 厂u A u U i ■ ■ A u F u 由于Au 和Fu 都是复数 代二 A u e j A F u 二 F u e j F U 5 二U i U 5 =Ui U f ------- 二 1 U i j( -A - -F )

此式要成立,则必有AuFu " , \ > =2( n =0.1.2…)「A u F u =仁振幅平衡条件 b A+件=2 n冗 (n = 0.1.2…)相位平衡条件(正反馈相移为0、2兀……)

要维持自激振荡必须满足这两个条件: (可以用荡秋千为例说明两个条件) -一要“顺势”(相位平衡条件) 二要用力足够(振幅平衡条件) 保证两个条件,秋千才能等幅摆动。其中“顺势” (更重要,顺势才能省力) *回过来再看负反馈放大器中产生自激的情况: 负反馈放大器中,为了改善电路的性能,引入的是负反馈,即 U i = (U f U i ) ?A +申卩=±(2n +1)n (n = 0.1.2…) 这种情况是要设法避免的。 但我们若要使放大器产生振荡时,就要有意识地将电路接成正反馈。 *振荡的建立与稳定 实际上,振荡不需要上述假设就可建立起来。 接通电源的瞬间,总会有通电瞬间的电冲击、 电干扰、晶体管的热噪声等, 尽管这些噪 声很微弱,也不是单一频率的正弦波,但却是由许多不同频率的正弦波叠加组合而成的。 在 不断放大T 反馈T 选频T 放大T 反馈T 选频…的过程中, 振荡就可以自行建立起来。 这个过 程可简述为; 电干扰T 放大T 选频T 正反馈T 放大T 选频T 正反馈T … 显然,建立过程中,每一次反馈回来的信号都比前一次大。那么, 振荡输出会不会无休 止的增长呢? U i'二U i -U f =o (深度负反馈的条件) 一旦在多级放大电路的低频或高频段上,附加相移 A F =(2 n 1)二(n =1.12 ) (深度负反馈条件下的自激条件)(Af A 1 AF 中的 1 AF =0) 负反馈变成了正反馈

振荡电路原理及起振的几个条件

振荡电路原理及起振的几个条件(转载) 2011-06-03 09:25:58| 分类:电子|字号订阅 振荡器能够输出某一指定频率的正弦波,因此闭合环路中包含选频网络。若选频网络由RC元件构成,则该振荡器称为RC振荡器,一般用来产生1赫至几兆赫范围内的低频信号;若选频网络由LC元件组成,则该振荡器称为LC振荡器,一般用来产生几百千赫以上的高频信号。若在LC振荡电路的选频网络中加入晶振元件,我们则称该电路为石英晶体振荡器,其目的是为了提高输出信号的频率稳定度。 图8.2给出了变压器耦合反馈型LC振荡电路,该电路与图8.1相对应也可分为放大电路和反馈网络两部分。图中由晶体管T构成放大电路,CB为隔直流电容,由电感L和C构成的单谐振回路是集电极负载,同时也起到选频作用。反馈网络由L和L2组成的变压器构成。电感L3的作用是把输出信号耦合下来加到输出负载上。 该电路的反馈电压Uf取自变压器次级L2两端,反馈信号通过由线圈L和L2组成的变压器从集电极反馈到基极。根据图中标注的同名端,利用瞬时极性法可知:输入信号和反馈信号同接在三极管的基极,且瞬时极性相同,所以为正反馈。

该电路的工作过程:当振荡电路接通电源时,电路中不可避免地存在种扰动。这种扰动是不规则性的,它包含着很宽的频率成分。其中绝大部分信号频率与选频网络LC频率不同,仅有某一种信号频率与选频网络LC频率相同。与选频网络LC频率不同的信号,也就是不符合振荡条件的频率分量迅速衰减直至消失,只有符合振荡条件的频率成分才能通过LC选频网络,通过放大、选频和反馈的多次循环,振荡电压就逐渐增长起来了。如图8.3中“起振”部分所示,电路产生了增幅振荡。这就是振荡电路的起振概念。 这里要强调说明的是,我们所讨论的振荡电路不需要外加输入信号,便能自行产生输出信号,但实质上该电路还是有“输入信号”的,该“输入信号”就是接通电源产生的多频率扰动信号中的某一个,而这个信号的频率必须与振荡频率一致。起振以后,输出信号幅度在正反馈作用下越来越大,但它的振幅不会无限制地增长下去,因为该电路会由RE和CE产生自生反偏压。自生反偏压形成后,就会进入晶体管的非线性区,即进入了饱和区和截止区。iC的波形就会出现非线性失真,这样晶体管的导通角将会减小,从而导致增益降低,直至达到平衡,于是振幅便稳定于某一个恒定值了。如图8.3中“平衡”部分所示。 8.1.2 振荡电路工作的三个条件 我们继续借助图8.1来分析反馈型正弦波自激振荡器的起振条件和平衡条件。

差动放大电路_实验报告

实验五差动放大电路 (本实验数据与数据处理由果冻提供,仅供参考,请勿传阅.谢谢~) 一、实验目的 1、加深对差动放大器性能及特点的理解 2、学习差动放大器主要性能指标的测试方法 二、实验原理 R P用来调节T1、T2管的静态工作点, V i=0时, V O=0。R E为两管共用的发射极电阻,它对差模信号无负反馈作用,不影响差模电压放大倍数,但对共模信号有较强的负反馈作用,可以有效抑制零漂。 差分放大器实验电路图 三、实验设备与器件 1、±12V直流电源 2、函数信号发生器 3、双踪示波器 4、交流毫伏表 5、直流电压表 6、晶体三极管3DG6×3, T1、T2管特性参数一致,或9011×3,电阻器、电容器若干。 四、实验内容 1、典型差动放大器性能测试 开关K拨向左边构成典型差动放大器。 1) 测量静态工作点 ①调节放大器零点

信号源不接入。将放大器输入端A 、B 与地短接,接通±12V 直流电源,用直流电压表测量输出电压V O ,调节调零电位器R P ,使V O =0。 ②测量静态工作点 再记下下表。 2) 测量差模电压放大倍数(须调节直流电压源Ui1=0.1V ,Ui2=-0.1V) 3) 测量共模电压放大倍数 理论计算:(r be =3K .β=100. Rp=330Ω) 静态工作点: E3 BE EE CC 212 E3 C3R V )V (V R R R I I -++≈≈=1.153mA I c Q =I c 3/2=0.577mA, I b Q =I c /β=0.577/100=5.77uA U CEQ =V cc-I c R c+U BEQ =12-0.577*10+0.7=6.93V 双端输出:(注:一般放大倍数A 的下标d 表示差模,下标c 表示共模,注意分辨) P be B C i O d β)R (12 1 r R βR △V △V A +++- ===-33.71 A c 双 =0.

自激振荡器电路的解析过程

自激振荡器电路的解析过程 图中用灯泡代表喇叭.当开关按下,电流从X1-->C1--->R1--->Q1基极--->Q1--->发射极---->负这个路径向电容充电,由于电容一开始电压不能突变,电容开始瞬间左边直接等于电压电压1.5V 相当于短路. Q2基极此时为高电平截止,随着电容充电电流的减少,C1左边电压变成负电,Q1截止,此时电容开始放电,放电回路分2路:第一:C1---->X1----->Q2集电极------>Q2基极。第二:C1----->X1------>Q2集电极------>Q2发射极------>Q1基极------->Q1发射极------>负.一旦放电完毕,Q1又开始导通,就出现发声现象.注:仿真软件局限性:开关闭合是,仿真软件只认为有直流信号,导致仿真失效. PNP 三极管正向导通电阻小,反向导通电阻大。 刚上电的时候,10T上有电压,所以其电流逐渐增加。三极管Q1导通,30T上有了电压,电流放大增加,结果导致10T电流减小。10T电流减小到一定程度,Q1截止,30T上没了电流。T1的能量在次级释放。周而复始,产生震荡。 这是一个开关式手机充电器电路。二极管D3将220交流电半波整流,经电容C1滤波,形成大约300V直流电源电压。300V直流电源电压经R2 4M7电阻给三极管Q1提供微弱的基极电流使其导通,由于变压器3、4脚之间的电感作用,Q1集电极电流缓慢上升,上升到大约0.05A时,电阻R1电压达到13x0.05=0.65V,使晶体管Q2导通,将Q1基极电流旁路,Q1关断。变压器3、4端电感线圈的电流经二极管D7向1、2端之间的副边转移,这样的周期性工作给电容C4充电形成4.3V电压,经R6限流使LED亮,表示充电器工作,如经USB接口接上手机锂电池,就给手机锂电池充电。 追问: 谢谢,,您回答的特别好。。但我还是有些地方不懂,Q1关闭之后R1上将没有压降,Q2是如何继续导通的还是就进入下个周期了。。?还是Q1截止之后次级输出电压,反馈绕组

实验八_差分放大器实验报告

差分放大电路 实验报告 姓名:黄宝玲 班级:计科1403 学号:201408010320 实验摘要(关键信息) 实验目的:由于差分放大器是运算放大器的输入级,清楚差分放大电路的工作原理,有助于理解运放的工作原理和方式。通过实验弄清差分放大器的工作方式和参数指标。这些概念有:差模输入和共模输入;差模电压增益Avd和共模电压增益Avc;共模抑制比Kcmr。 实验内容与规划: 1、选用实验箱上差分放大电路;输入信号为Vs=300mV,f=3KHz正弦波。 2、发射极先接有源负载,利用调零电位器使得输出端电压Vo=0。(Vo=Vc1-Vc2) 3、在双端输入和单端输入差模信号情况下,分别测量双端输出的输入输出波形,计算各自的差模放大倍数Avd。 4、在双端输入共模信号情况下,分别测量双端输出的输入输出波形,计算双端输出共模放大倍数Avc。 5、计算共模抑制比Kcm R 。 最好作好记录表格,因为要记录的数据较多。电路中两个三极管都为9013。 实验环境(仪器用品等) 1.仪器:示波器(DPO 2012B 100MHZ 1GS/s) 直流电源(IT6302 0~30V,3Ax2CH/0~5V,3A) 台式万用表(UT805A) 模拟电路实验箱(LTE-AC-03B)。 2、所用功能区:单管、多管、负反馈放大电路。 实验原理和实验电路 1、实验原理: 差分电路是具有这样一种功能的电路。该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。 概念梳理:

差模和共模是对于差动放大电路的两个输入端而言的。 A )差模输入:差动放大电路的两管基极输入的信号幅度相等、极性相反,这样的信号称为差模信号,这样的输入称为差模输入。 差模信号Vid :即差模输入的两个输入信号之差。 B )共模输入:差动放大电路的两管基极输入的信号幅度相等、极性相同,这样的信号称为共模信号,这样的输入称为共模输入。 共模信号Vic :即共模输入的两个输入信号的算数平均值。 C )差模电压增益Avd :指差动放大电路对差模输入信号的放大倍数。差模电压增益越大,放大电路的性能越好。 = D )共模电压增益Avc :指差动放大电路对共模输入信号的放大倍数。共模电压增益越小,放大电路的性能越好。 = E )共模抑制比Kcmr :指差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,它表明差动放大电路对共模信号的抑制能力。 =20lg| |(dB ) =| | 2、实验电路: SW1 SW-SPDT Q1 NPN Q2 NPN Q3 NPN R1 510 R2 510 R3 10k R4 10k R5 10k R6 10k R7 10k R8 5.1K R9 68K R10 36K RV1 100 R9(1) R10(2) A B C D AM FM + -

自激振荡的应用分析

自激振荡的应用分析 ( 安庆师范学院物理与电气工程学院安徽安庆 246011) 摘要:自激振荡电路广泛应用于信号产生电路中,有关它的应用和消除方法是电子电路中的热门话题。本文从自激振荡的工作原理出发,详细分析了自激振荡在RC 振荡电路和LC 振荡电路中的工作原理,最后讨论了自激振荡的抑制方法。 关键词:自激振荡,RC 自激振荡,LC 自激振荡,自激振荡的消除 1引言 自激振荡常用于正弦波发生器、交流控制信号等。自激振荡的应用于许多电路,如正弦波振荡器广泛用于各种电子设备中,在模拟电子技术中属于必不可少的一种元件。它是一种不需要输入信号控制就能自动地将直流能量转换为特定频率和振幅的正弦交变能量的电路。常见的自激振荡电路如RC 振荡电路和LC 振荡电路。RC 振荡电路中,RC 网络既是选频网络又是正反馈电路中的一部分。该电路特点是电路简单,经济但稳定性不高。相比之下还有LC 振荡电路,LC 振荡器的选频网络是LC 谐振回路,它们的振荡频率都比较高,LC 振荡电路的特点是频率范围宽,容易起振,但频率稳定性不高。 本文从自激振荡的产生原理入手,进而讨论其抑制方法及应用。正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广,可以从一赫兹以下到几百兆赫兹以上;输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦;输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。 2自激振荡的概念和形成条件以及自激振荡的稳定 自激振荡就是电路中有一部分信号从输出端反馈到输入端,反馈回的信号加强了电路的振荡。下面以常见的负反馈放大电路和正反馈放大电路为例解释一下自激振荡[1]。 Xi Xf Xi ’ 放大电路 反馈网络 正向传输反向传输 Xo 图1负反馈放大电路 Xi Xf Xi ’放大电路 反馈网络 正向传输 反向传输 Xo 图2正反馈放大电路 比较图1和 图2就可以明显地看出负反馈放大电路和正反馈振荡电路的区别了。由于振荡电路的 输入信号i X =0,所以i X =f X 。由于正、负号的改变,有反馈的放大倍数为:

(完整word版)自激振动、自由振动、受迫振动和共振[转]

自激振动、自由振动、受迫振动和共振[转] 自激振动:结构系统受到自身控制的激励作用时所引起的振动。 自由振动:定义1:激励或约束去除后出现的振动。定义2:引起振动的激励除去后,结构系统所保持的振动。自激振动系统为能把固定方向的运动变为往复运动(振动)的装置,它由三部分组成:①能源,用以供给自激振动中的能量消耗;②振动系统;③具有反馈特性的控制和调节系统。在振幅小的期间,振动能量可平均地得到补充;在振幅增大期间,耗散能量的组成,被包含在振动系统中,此时补充的能量与耗散的能量达到平衡而接近一定振幅的振动。心脏的搏动、颤抖、性周期等一些在生物中所看到的周期现象,有许多是自激振动。 自由振动:在外力使弹簧振子的小球和单摆的摆球偏离平衡位置后,它们就在系统内部的弹力或重力作用下振动起来,不再需要外力的推动,这种振动叫做自由振动。简单说自激振动初始状态为不动或只有些微的振动,由于外界驱动下可以自发的激励起来某个模式或多个模式,随着耗散和驱动而其中一个或几个模式增长,其他消亡。自激振动的频率一般就是自由振动频率,但是由于要维持振动就

必须有能量的输入,一般说来自激振动是非线性过程。常见的自激振动如机械表、风吹过某腔体而发声等;自由振动指无外加驱动,当系统偏离平衡状态而引起的振动,这个例子很多,如钟摆拉离平衡点引起的摆动,扔块石子在水面后引起的水波自由振动等。 区别:一个有持续或多次能量馈入,有耗散,振动可维持,一般为非线性过程。一个可以称之为只有一次能量馈入,当有耗散时最终振动会停止,自由振动只是与系统自身相关,可能线性也可能非线性。自由振动和自激振动的本质区别在于,自由振动的激励来自外界,并且只在初始受激励;而自激振动的激励来自自身,并一直存在。受迫振动:线性阻尼系统对简谐性激励的长期响应。为了弥补阻尼造成的机械能损失,使振动持续下去,也可以采用其它方式的激励。自激振动就是一种在单方向(即非振动型)的激励作用下,振动系统的响应。自激振动在激励方式上是不同于受迫振动的。并且,由此导致了另外两个不同点:一是受迫振动的长期行为与初始状态无关,而自激振动的形成却依赖于初始振动的存在,因为若没有初始振动,也就没有可以反馈的信号,系统不能“起振”。二是,受迫振动中,系统对外界激励作出的响应就是“服从”,即受迫振动频率等于简谐性驱动力的频率(当受迫振动驱动力频率等于固有频率时,即发生共振),而自激振动的频率为系统

差分放大器设计的实验报告

设计课题 设计一个具有恒流偏置的单端输入-单端输出差分放大器。 学校:延安大学

一: 已知条件 正负电源电压V V V V EE cc 12,12-=-+=+;负载Ω=k R L 20;输入差 模信号mV V id 20=。 二:性能指标要求 差模输入电阻Ω>k R id 10;差模电压增益15≥vd A ;共模抑制 比dB K CMR 50>。 三:方案设计及论证 方案一:

方案二

方案论证: 在放大电路中,任何元件参数的变化,都将产生输出电压的漂移,由温度变化所引起的半导体参数的变化是产生零点漂移的主要原因。采用特性相同的管子使它们产生的温漂相互抵消,故构成差分放大电路。差分放大电路的基本性能是放大差模信号,抑制共模信号好,采用恒流源代替稳流电阻,从而尽可能的提高共模抑制比。 论证方案一:用电阻R6来抑制温漂 ?优点:R6 越大抑制温漂的能力越强; ?缺点:<1>在集成电路中难以制作大电阻; <2> R6的增大也会导致Vee的增大(实际中Vee不

可能随意变化) 论证方案二 优点:(1)引入恒流源来代替R6,理想的恒流源内阻趋于无穷,直流压降不会太高,符合实际情况; (2)电路中恒流源部分增加了两个电位器,其中47R的用来调整电路对称性,10K的用来控制Ic的大小,从而调节静态工作点。 通过分析最终选择方案二。 四:实验工作原理及元器件参数确定 ?静态分析:当输入信号为0时, ?I EQ≈(Vee-U BEQ)/2Re ?I BQ= I EQ /(1+β) ?U CEQ=U CQ-U EQ≈Vcc-I CQ Rc+U BEQ 动态分析 ?已知:R1=R4,R2=R3

产生自激振荡条

产生自激振荡的条件 假设图示电路中:先通过输入一个正弦波 信号,产生一个输出信号,此时,以极快的速度 使输出信号,通过反馈网络送到输入端,且使 反馈信号与原输入信号“一模一样”,同时切断原输入信号,由于放大器本身不能识别此时的输入究竟来自信号源,还是来自本身的输出,既然切换前后的输入信号“一模一样”,放大器就一视同仁地给予放大,形成: 输出→反馈→输入→放大→输出→反馈→…… 这是一个循环往复的过程,放大器就构成了一个“自给自足”的自激振荡器。 上述假设指出:只有反馈到输入端的信号与原输入信号“一模一样”。才能产生自激振荡,“一模一样”就是自激振荡的条件——亦称平衡条件。 i U U =5 是正弦波,而描述正弦波的三要素是:振幅、频率和相位。 i U U =5 振幅相等;相位相同(若相位总相同,则频率和初相一定都相等) 因为自激振荡是一个正反馈放大器,故可用反馈的概念来描述振荡条件。 当f i U U =时 u u i u u i f A F U U A F U U ===11 由于u A 和u F 都是复数 A j u u e A A φ= F j u u e F F ?= )(1F A j u u u u e F A F A ??+==∴ 此式要成立,则必有1=u u F A ,π??n F A 2=+( 2.1.0=n ) ∴ 1=u u F A 振幅平衡条件 π??n F A 2=+( 2.1.0=n )相位平衡条件 (正反馈相移为0、2π……)

要维持自激振荡必须满足这两个条件: (可以用荡秋千为例说明两个条件) 一要“顺势”(相位平衡条件) 二要用力足够(振幅平衡条件) 保证两个条件,秋千才能等幅摆动。其中“顺势”(更重要,顺势才能省力) * 回过来再看负反馈放大器中产生自激的情况: 负反馈放大器中,为了改善电路的性能,引入的是负反馈,即'(i f i U U U +=) o U U U f i i =-= ' (深度负反馈的条件) 一旦在多级放大电路的低频或高频段上,附加相移 12.1()12(=+=+n n F A π??) 使0'==+i f i U U U (深度负反馈条件下的自激条件)(F A A A f +=1中的01=+F A ) 1+=u u F A 1-=F A u 负反馈变成了正反馈 2.1.0()12(=+±=+n n F A π ??) 这种情况是要设法避免的。 但我们若要使放大器产生振荡时,就要有意识地将电路接成正反馈。 * 振荡的建立与稳定 实际上,振荡不需要上述假设就可建立起来。 接通电源的瞬间,总会有通电瞬间的电冲击、电干扰、晶体管的热噪声等,尽管这些噪声很微弱,也不是单一频率的正弦波,但却是由许多不同频率的正弦波叠加组合而成的。在不断放大→反馈→选频→放大→反馈→选频…的过程中,振荡就可以自行建立起来。这个过程可简述为; 电干扰→放大→选频→正反馈→放大→选频→正反馈→… 显然,建立过程中,每一次反馈回来的信号都比前一次大。那么,振荡输出会不会无休止的增长呢?