2020-2021学年高中语文第三专题历史的回声课时分层作业10六国论苏教版必修2

课时分层作业(十)六国论

一、基础运用层

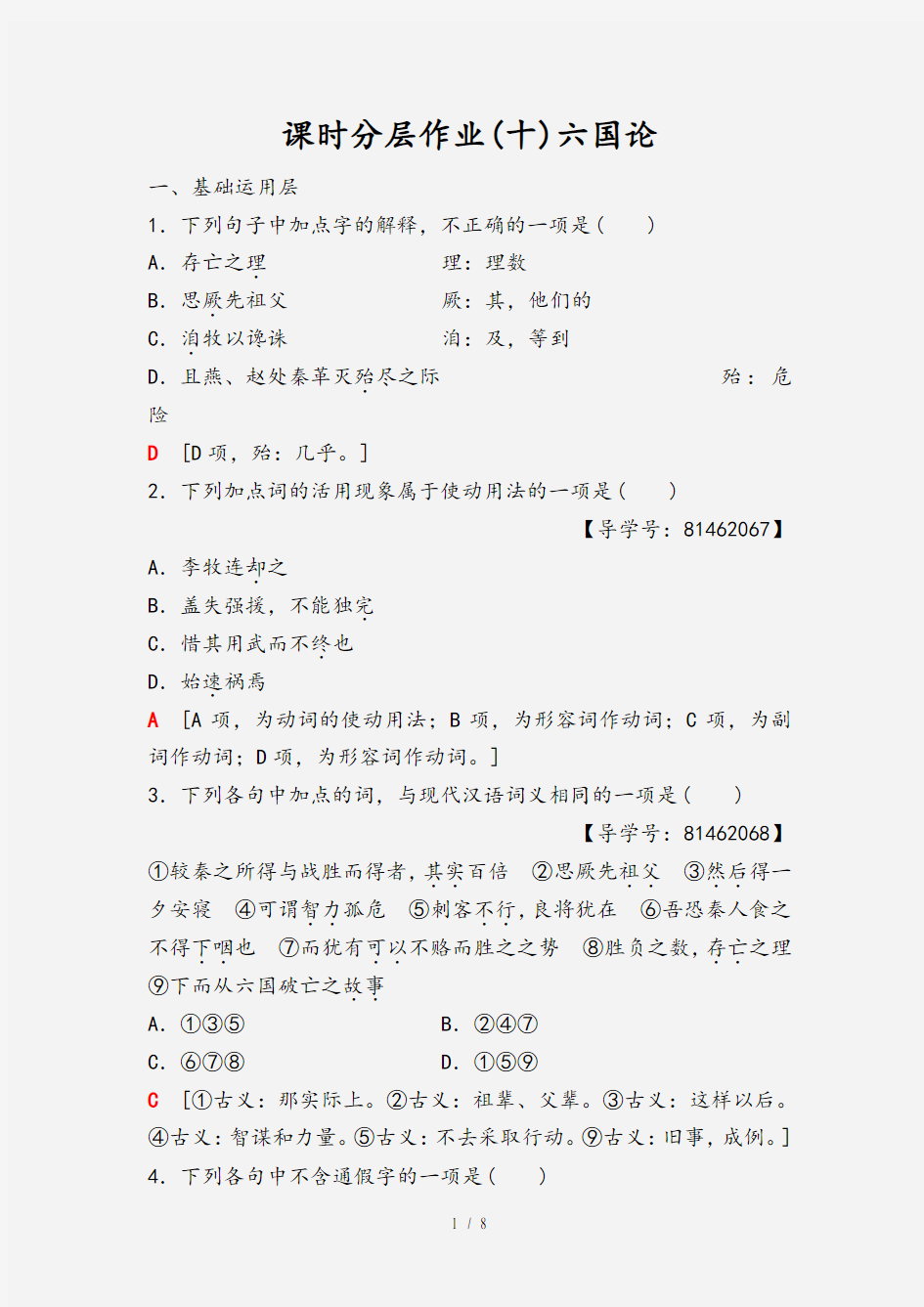

1.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是( )

A.存亡之理.理:理数

B.思厥.先祖父厥:其,他们的

C.洎.牧以谗诛洎:及,等到

D.且燕、赵处秦革灭殆.尽之际殆:危险

D[D项,殆:几乎。]

2.下列加点词的活用现象属于使动用法的一项是( )

【导学号:81462067】A.李牧连却.之

B.盖失强援,不能独完.

C.惜其用武而不终.也

D.始速.祸焉

A[A项,为动词的使动用法;B项,为形容词作动词;C项,为副词作动词;D项,为形容词作动词。]

3.下列各句中加点的词,与现代汉语词义相同的一项是( )

【导学号:81462068】①较秦之所得与战胜而得者,其实

..得一

..百倍②思厥先祖父

..③然后

夕安寝④可谓智力

..孤危⑤刺客不行

..,良将犹在⑥吾恐秦人食之

不得下咽

..之理..也⑦而犹有可以

..不赂而胜之之势⑧胜负之数,存亡

⑨下而从六国破亡之故事

..

A.①③⑤ B.②④⑦

C.⑥⑦⑧ D.①⑤⑨

C[①古义:那实际上。②古义:祖辈、父辈。③古义:这样以后。

④古义:智谋和力量。⑤古义:不去采取行动。⑨古义:旧事,成例。] 4.下列各句中不含通假字的一项是( )

A.虽有槁暴,不复挺者

B.六国破灭,非兵不利

C.然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

D.当与秦相较,或未易量

B[A项,“有”同“又”;“暴”同“曝”;C项,“厌”同“餍”;D项,“当”同“倘”。]

5.下列文化常识的表述有误的一项是( )

【导学号:81462069】A.苏洵是北宋著名散文家,与儿子苏轼、苏辙都以文学著称于世,合称“三苏”,并列入唐宋散文八大家。苏洵长于策论,主张“言必中当世之过”,文章见解精辟,雄奇遒劲,有战国纵横家的风度。B.故事:旧日的制度;例行的事。如“奉行故事”“虚应故事”。《六国论》中“苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣”中的“故事”即此意。

C.嘉祐是年号。年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号,一般由皇帝发起,汉武帝首创年号,始创年号为建元,此后形成制度。D.“思厥先祖父”中的“先”表示已死的,用于敬称地位高的人或年长的人,如称已死的皇帝为先帝,称已死的父亲为先考或先父。

B[B项,《六国论》中的“故事”是“旧事,成例”的意思。] 6.下列说法,不符合原文意思的一项是( )

A.齐国灭亡的原因是“与嬴而不助五国”。“五国既丧,齐亦不免矣”照应开头“不赂者以赂者丧”这句话。

B.作者对燕、赵两国,有赞扬,有批评。赞扬“能守其土,义不赂秦”;批评燕用刺客计,批评赵错杀良将。

C.作者批评的燕、赵失误的计策并不是其破灭的真正原因。从根本上说,其原因是“燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危”。D.“呜呼”和“悲夫”二语各领出一层意思。“呜呼”,惜其有良策而不用;“悲夫”,哀其结果之惨。

A[齐国灭亡的原因是“与嬴而不助五国”。“五国既丧,齐亦不免矣”照应开头“盖失强援,不能独完”这句话。]

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)苏洵《六国论》一文的中心论点是“____________________,____________________,____________________ ,____________________”。

(2)苏洵在《六国论》中用形象的比喻表现六国子孙割地之轻率的句子是“____________________,____________________”。

(3)苏洵在《六国论》中引用古人的话,用比喻表明割地赂秦必然招致灭亡的句子是“____________________,____________________,____________________ ,____________________”。

(4)苏洵在《六国论》中设身处地为六国出谋划策,指出要好好对待贤才的句子是“____________________ ,____________________”。【答案】(1)六国破灭非兵不利战不善弊在赂秦(2)举以予人如弃草芥(3) 以地事秦犹抱薪救火薪不尽火不灭(4) 以赂秦之地封天下之谋臣以事秦之心礼天下之奇才

8.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)较秦之所得与战胜而得者,其实百倍。

译文:___________________________________________________________ __

___________________________________________________________ ________

(2)苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

译文:___________________________________________________________ __

___________________________________________________________

________

【答案】(1)把秦国受贿赂所得到的土地,与战胜而得到的土地比较,那实际上多到百倍。

(2)如果凭着偌大的天下,却追随六国灭亡的前例,这就又在六国之下了。

二、阅读提升层

阅读下面的文言文,完成9~12题。

【导学号:81462070】俞献卿,字谏臣,歙人。少与兄献可以文学知名,皆中进士

..第。献卿起家补安丰县尉。有僧贵宁,积财甚厚,其徒杀之,诣县绐言师出游矣。献卿曰:“吾与宁善,不告而去,岂有异乎?”其徒色动,因执之,得其所瘗①尸,一县大惊。调昭州军事推官,会宜州陈进乱,象州守不任事,转运使檄献卿往佐之。及至,守谋弃城,献卿曰:“临难苟免,可乎?贼至,尚当力击;不胜,有死而已,奈何弃去。”初,昭州积缗钱巨万,献卿尽用平籴,至积谷数万,及是大兵至,赖以馈军。

除殿中侍御史,为三司盐铁判官。上言:“天下谷帛日益耗物价日益高欲民力之不屈不可得也今天下谷帛之直比祥符初增数倍矣人皆谓稻苗未立而和籴桑叶未吐而和买。”

淮、浙盐利不登,命献卿往经度之,更立新法,岁增盐课

..缗钱甚众。会其兄为盐铁副使,徙开封府判官。朝廷择陕西转运使,宰相连进数人,不称旨。他日,献卿在所拟中。帝曰:“此可以除陕西转运使。”时边吏多因事邀功,泾原路钤辖擅于武延川凿边壕,献卿度必招寇患,亟檄罢之。未几,贼果至,杀将士,塞所凿壕而去。徙京西。因入对,甚言赵振堪将帅,范仲淹、明镐可大用,及条上边策甚备。

除福建转运使,还判三司盐铁勾院,累迁尚书

..刑部郎中、直史馆、知荆南,历户部、度支、盐铁副使,以右谏议大夫、集贤院学士知杭州。暴风,江潮溢决堤,献卿大发卒凿西山,作堤数十里,民以为便。

还,勾当三班院,知通进、银台司,最后知应天府,以刑部侍郎致仕

..,卒。

【注】①瘗(yì):埋葬。

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.天下谷帛日益耗物/价日益高欲民力之/不屈不可得也/今天下谷帛之直/比祥符初增数倍矣/人皆谓稻苗未立而和籴/桑叶未吐而和买B.天下谷帛日益耗/物价日益高/欲民力之不屈/不可得也/今天下谷帛之/直比祥符初增数倍矣/人皆谓稻苗未立而和籴/桑叶未吐而和买C.天下谷帛日益耗/物价日益高欲/民力之不屈/不可得也/今天下谷帛之直/比祥符初增数倍矣/人皆谓稻苗未立而和籴/桑叶未吐而和买D.天下谷帛日益耗/物价日益高/欲民力之不屈/不可得也/今天下谷帛之直/比祥符初增数倍矣/人皆谓稻苗未立而和籴/桑叶未吐而和买D[仔细研读文段,可知“谷帛日益耗”与“物价日益高”句式结构一致,故排除A、C两项。再读文段可以确认“今天下谷帛之直比祥符初增数倍矣”是一个完整的句子,认真分析“谷帛之直比祥符初增数倍矣”的语法结构,“谷帛之直”是偏正短语,作“谷帛之直比祥符初增数倍矣”这个句子的主语,是“粮食布帛的价钱(价值)”之意(“直”通“值”),再排除B项。]

10.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( ) A.进士,中国古代科举制度中,通过最高一级考试,即会试的,称为进士。

B.盐课,是中国古代的盐税,盐税是中国古代封建王朝财政收入的重要来源。

C.尚书,一指儒家经典《尚书》;二是中国封建时代的政府官员名称,如刑部尚书。

D.致仕,交还官职,即退休。我国很早就建立了官员退休制度,各朝代退休年龄不尽相同。

A[“会试”应为“殿试”。]

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( ) A.俞献卿聪明敏捷。他少年时以文学出名;他在安丰县任职时,有个和尚杀了自己的师父,却想欺瞒官府,被俞献卿识破,真相大白后,震惊全县。

B.俞献卿恪尽职守。他被派往象州协助太守处理叛乱,他反对弃城而逃;当初,他就预料到会有人叛乱,用公款购买了很多粮食,这时候正好派上用场。

C.俞献卿深得皇帝信任。朝廷挑选陕西转运使,宰相呈上好几个人选皇帝都不满意。一次,皇帝看到名单中有俞献卿,即认可他出任这个职务。

D.俞献卿关注民生,有才能。他上书关心粮、布价格;他在杭州任职时,杭州受到风暴侵扰,他挖山筑堤,百姓感到便利;他被派去管理淮、浙盐利时,政绩显著。

B[B项,“他就预料到会有人叛乱”于文无据。]

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)临难苟免,可乎?贼至,尚当力击。

译文:___________________________________________________________ __

(2)泾原路钤辖擅于武延川凿边壕,献卿度必招寇患,亟檄罢之。

译文:___________________________________________________________ __

【解析】(1)注意重点词语“临、苟、免、力”的翻译,句意要通畅。(2)注意重点词语“擅、度、亟、檄”的翻译,句意要通畅。【答案】(1)面对危难苟且逃避,行吗?叛贼到了,还应当奋力抗击。

(2)泾原路钤辖擅自在武延川开挖边防战壕,俞献卿推测一定会招致

六国论 课时作业-文档资料

六国论 一、语言基础 1.下列句子中,没有通假字的一项是( ) A.暴霜露,斩荆棘 B.暴秦之欲无厌 C.奉之弥繁,侵之愈急 D.当与秦相较 解析:C A项,“暴”同“曝”;B项,“厌”同“餍”;D项,“当” 同“倘”。 2.下列句子中,加点词的词义与现代汉语不同的一项是( ) ①其实 ..⑤ ..得一夕安寝④至于颠覆 ..③然后 ..百倍②思厥先祖父 而犹有可以 ..颠覆⑧下..不赂而胜之之势⑥可谓智力 ..孤危⑦至于 而从六国破亡之故事 .. A.①②⑥⑧ B.②③⑤⑥ C.③④⑦⑧ D.①⑤⑦⑧ 解析:A ④⑤中的“颠覆”“可以”与现代汉语的词义相同,其他的都和现代汉语不同。 3.下列句子中,加点字的活用类型与例句加点字相同的一项是( ) 例:至于颠覆,理.固宜然 A.小.则获邑,大则得城 B.义.不赂秦 C.日.削月割 D.李牧连却.之 解析:C 例句和C项都是名词作状语。 4.对下列各句中加点字的解释,全都正确的一项是( ) A.

B. C. D. 解析:D A项,速:招致;B项,再:两次;C项,当同“倘”,如果。 5.下列句子中加点字意义和用法,与例句相同的一项是( ) 例:洎牧以.谗诛 A.不赂者以.赂者丧 B.以.有尺寸之地 C.以.地事秦,犹抱薪救火 D.苟以.天下之大 解析:A 例句和A项都是介词,“因为”。 6.下列对文章三、四两段的理解与赏析,不正确的一项是( ) A.选文引用古人的话,以“抱薪救火”为例证,说明以地事秦必然导致灭亡的严重后果。 B.选文以齐、燕、赵三国灭亡的进程,具体论证了“赂秦而力亏,破灭之道也”的道理。 C.这两段文字体现了苏洵文风特点:行文纵横恣肆,气势逼人;语言朴素简劲,富有表现力。 D.两段文字均采用对比论证及事实论证的方法,论证文章中心论点,发人深思,令人警醒。 解析:B 具体论证了“不赂者以赂者丧”的道理。 7.下面关于《六国论》及相关知识的表述有误的一项是( )

六国论 教案

《六国论》教案 桐柏县实验高中杨运萍 【教学目标】 ﹠知识与技能 1.结合课下注释,理解文章大意。 2.自己预习,弄懂生僻字音、形、意,归纳重点文言实词与虚词。 3.掌握本文的文体知识“论”——以论证为主。 ﹠过程与方法 1.学习运用分论点,并举例论证的方法,领略借古讽今议论文的写 作特点。 2.理清作者的论证思路,学习作者围绕中心论点展开论证的方法。 3.有感情地朗读并背诵课文。 ﹠情感态度价值观 1.领会苏询关心国家,反对屈辱求和,主张抵抗外侮的思想。 2.体察作者的爱国之情,用心培养自己的爱国情怀。 【教学重点】 理解本文的论证目的,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹的妥协政策。建议统治者放弃屈辱求和的外交政策,积极抗战以维护国权。【教学难点】 了解作者借史抒怀、借古讽今的为文意图,体察作者的爱国之情。【教学辅助】 多媒体课件以声音、画面渲染气氛,突出教学目标——六国破灭之因。【教学过程】 一、导入新课 秦灭六国,一统天下,然而经过短短的十五年,又迅速地走向灭亡。这是历史兴废中的一件大事,也成为千百年来人们长久谈论的话题。同学们,以此事为题材的文言文我们学过的有哪些呢? 明确:《过秦论》《阿房宫赋》

前者从“不施仁义”的角度来论述秦亡的历史教训,后者从“不爱其民”的角度来论述秦亡的教训。 今天我们再来学习一篇以六国灭亡为题材的文章,战国七雄,何以演变为秦一枝独秀,且看苏洵是如何抽丝剥茧、层层剖析的。 板书:《六国论》 题解六国:在我国历史上,战国是七雄争霸的时代,为了独霸天下,国与国之间经常进行战争。《六国论》的六国就是指的战国七雄中秦国以外的齐、楚、燕、赵、韩、魏六个国家,它们都被秦国一个个地击破而消灭了。 “论”是散文的一种文体,以论证为主,要求善于析理。六国论,其实是六国破灭之论,,文章旨在分析六国失败的原因,借古讽今。 二、作者简介与时代背景 1.作者简介 苏洵(1009-1066),字明允,四川眉山人,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,列入“唐宋八大家”。后人有诗称赞:一门三父子,都是大文豪,诗赋传千古,峨嵋共比高。 苏洵为文,成就显著。因此博得他同时代的文坛领袖欧阳修以及著名文学家曾巩的好评。欧阳修指出:苏洵之文“博辩宏伟”。曾巩认为:苏洵之文“其雄壮俊伟,若决江河而下也;其辉光明白,若引星辰而上也”。 2.时代背景 北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,于是统治者横征暴敛导致社会矛盾尖锐,朝廷内部政治上专制腐败,军事上软弱无能以致外交妥协投降。 北宋的这种纳贡求和的办法,与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。所以,苏洵写《六国论》,以“六国破灭之道”来讽刺当朝统治者,希望北宋统治者改弦更张,勿重蹈覆辙。正所谓“前事不忘,后事之师”。 三、文言知识检测

(苏教版)必修二课堂作业:第3专题《六国论》【1】(含答案)(可编辑修改word版)

《六国论》课堂作业(一) 一、基础验收 1.下列加点字的注音完全正确的一项是( ) A.洎(jì)牧以谗诛不得下咽(yàn) 奉之弥(mí)繁 B.弊在赂(lù)秦弃之如草芥(jiè)率(lǜ)赂秦耶 C.暴(bào)霜露革灭殆(dài)尽之际小则获邑(yì) D.胜负之数(shǔ)思厥(jué)先祖父与(yù)嬴而不助五国也 2.下面每项中有两个句子,都有音形完全相同的加点字,意义完全相同的一组是( ) ①暴秦之欲无厌学而不厌②不爱珍器重宝肥饶之地向使三国各爱其地③始速祸焉不速之客 ④革灭殆尽知己知彼,百战不殆⑤或曰:六国互丧或未易量⑥却匈奴七百余里李牧连却之 A.①②④ B.④⑤⑥ C.①③⑥ D.③④⑤ 3.选出加点字“而”不表转折的一项() A.有如此之势,而为秦人积威之所劫 B.战败而亡,诚不得已 C.故不战而而强弱胜负已判矣 D.苟以天下之大,而从六国破亡之故事 4.选出没有活用现象的句子() A.(孔子)登泰ft而小天下 B.能守其土,义不赂秦 C.故不战强弱胜负已判矣 D.箕畚运于渤海之尾 5.下列句中加点的词,含有与现代汉语词义相同的一项是( ) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍②思厥先祖父 ③然后得一夕安寝④可谓智力孤危 ⑤剌客不行,良将犹在⑥吾恐秦人食之不得下咽也 ⑦而犹有可以不赂而胜之之势⑧胜负之数,存亡之理 ⑨而从六国破亡之故事 A.①③ B.②⑦ C.⑥⑧ D.⑤⑨ 6.下列句中“为”字,说得正确的一项是() ①而为秦人积威所劫②为国者无使为积威之所劫哉 ③邯郸为郡④圣人之所以为圣 A.①与②③④读音不同,②③④意义一样 B.①②与③④读音不同,意义也不同 C.①与②③④读音相同,②③④意义互不相同。 D.①②与③④读音不同,②③④意义不一样。 7.《六国论》选自的《》,他的儿子、也以文学著称,后人 并称他们为“”。 8.本文的中心论点是,两个分论点是:一;二 。 9.作者从六国破灭而总结出的历史教训是:。 二、能力平台 (一)阅读选段,回答问题。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜

2020人教必修下册高中语文《阿房宫赋》《六国论》作业设计16

2020人教必修下册高中语文作业设计16阿房宫赋六国论 [基础运用层] 1.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是( ) A.存亡之理.理:天数 B.思厥.先祖父厥:其,他们的 C.廊腰缦.回,檐牙高啄缦:萦绕 D.辘辘远听,杳.不知其所之也杳:昏暗 D[D项,杳:远得没有尽头。] 2.下列各句中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( ) A.盘盘焉,囷囷焉. 缦立远视,而望幸焉. B.使负栋之柱,多于.南亩之农夫 青,取之于蓝而青于.蓝 C.奉之.弥繁,侵之愈急 斯用兵之.效也 D.小则.获邑,大则得城 则.胜负之数,存亡之理 B[A项,形容词词尾,……的样子/助词,不译;B项,都是介词,比;C项,代词,指秦国/结构助词,的;D项,副词,就/连词,那么。] 3.下列加点词的词类活用现象,相同的一项是( ) ①辇.来于秦②鼎.铛玉.石,金.块珠.砾③楚人一炬,可怜焦土 ..④后人哀之而不鉴.之⑤朝歌.夜弦.⑥廊腰.缦回 A.①②⑥B.②④⑤ C.①③⑤D.③④⑥ A[①②⑥名词作状语,③⑤名词作动词,④名词的意动用法。] 4.下列各句中加点的词,与现代汉语意义相同的一项是( ) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实 ..百倍②思厥先祖父 ..得一夕安寝④可谓 ..③然后 智力 ..不赂而胜之 ..也⑦而犹有可以 ..孤危⑤刺客不行 ..,良将犹在⑥吾恐秦人食之不得下咽 之势⑧胜负之数,存亡 .. ..之理⑨下而从六国破亡之故事 A.①③⑤B.②④⑦ C.⑥⑦⑧D.①⑤⑨ C[①古义:它实际上。②古义:祖辈、父辈。③古义:这样以后。④古义:智谋和力量。⑤古义:不去行刺。⑨古义:旧事。] 5.下列各句中,与“管弦呕哑,多于市人之言语”句式相同的一项是( )

《六国论》教案 (人教版高二选修)

《六国论》教案 (人教版高二选修) 樊云芳 教学目标: 1.学习运用分论点,并举例论证的方法,领略借古讽 今的写作特点。 2.理解:弊、率、完、患、暴、判、速、再、数等词 语的意义。 归纳:得、非、或、相、势等多义词的义项,了解使动 用法。 教学设想: 本文不同于纯粹论史的文章,它具有很强的针对性,教 学重点是理解它的政论目的,即借古讽今,批评北宋政府对 西夏、契丹的妥协政策。 第一课时 教学要点:了解作者及背景,整体把握课文,研习一、 二段。 教学过程: 1.作者简介: 苏洵(1009-1066),字明允,四川眉山人,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,列入“唐宋八大家”。 苏洵在文学上取得显著成就,是经过一番刻苦读书、认 真作文的过程的。据他自述,少年时,他不爱学习,到了二

十五岁,才开始知道读书。自以为比伙伴们学得好,但后来 取古人之文一读,才觉得古人的“出言用意”都跟自己大不 相同,于是下决心将过去所写的数百篇文章全部烧毁。然后,将《论语》《孟子》、韩愈的文章取来,终是诵读,读了七 八年,才感到古代文章确实写得好。时间一久,读之益精, 自己胸中也“害然以明”,但还未敢自出其言。又经过一番 努力,胸中之言日益多,甚至不能控制自己,只好将它书写 下来。到了这时,落笔为文,才“浑浑乎觉其来之不易矣”。这就是历史上关于苏洵焚稿、勤奋读书、刻苦作文的美谈。 苏洵为文,成就显著。因此博得他同时代的文坛领袖欧 阳修以及著名文学家曾巩的好评。欧阳修指出:苏洵之文 “博辩宏伟”。曾巩认为:苏洵之文“其雄壮俊伟,若决江 河而下也;其辉光明白,若引星辰而上也”。 三人(三苏)之文章,盛传于世。得而读之者,皆为之惊,或叹不可及,或慕而效之。自京师至于海隅障徼,学士 大夫,莫不人知其名,家有其书。 (选自《苏明允哀词》) 2.导语设计: 唐太宗李世民在其名相魏征去世后,感慨地说:“人以 铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜, 可以明得失。朕常保此三镜,以防己过。今魏征殂逝,遂亡 一镜矣!”

[古诗文阅读]苏洵《六国论》阅读练习及答案

[古诗文阅读]苏洵《六国论》阅读练习及答案[古诗文阅读]苏洵《六国论》阅读练习及答案 苏洵 阅读下面的文言文,完成8—11题 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。“此言得之。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。 (选自《六国论》) 8.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分) A.故不战而强弱胜负已判矣判:决定 B.至丹以荆卿为计,始速祸焉速:招致 C.向使三国各爱其地向:以前

D.当与秦相较,或未易量当:当……时候 9.下列句子中加点字的意义和用法相同的一项是(3分) A.暴秦之欲无厌杳不知其所之也 B.以地事秦,犹抱薪救火举匏尊以相属 C.是故燕虽小国而后亡其下圣人也亦远矣,而耻学于师 D.赵尝五战于秦青,取之于蓝而青于蓝 10.下列对文章的理解与赏析不正确的一项是(3分) A.选文引用古人的话,以“抱薪救火”为例证,说明以地事秦必然导致灭亡的严重后果。 B.选文以齐、燕、赵三国灭亡的进程,具体论证了“赂秦而力亏,破灭之道也”的道理。 C.这两段文字体现了苏洵文风特点:行文纵横恣肆,气势逼人;语言朴素简劲,富有表 现力。 D.两段文字均采用对比论证及事实论证的方法,论证文章中心论点,发人深思,令人警 醒。 11.用现代汉语翻译下列句子。(4分) (1)则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

2019-2020学年高中语文 5.18.2 六国论作业与测评(含解析)新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》

六国论 时间:40分钟分值:40分 [基础提升] 1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是(2分)( ) A.谗.(chán)诛脂.(zhī)肪 供.(gòng)稿洞见症.结(zhēng) B.荆.(jīng)棘中.(zhòng)肯 靡.(mí)费乘.(chèng)人之危 C.处.(chǔ)方尽.(jǐn)早 牌坊.(fāng) 潜.(qián)移默化 D.关卡.(kǎ) 角.(jué)力 下载.(zài) 重创.(chuāng)敌舰 答案 C 解析A.供gōng。B.乘chéng。D.卡qiǎ。 2.下列词语中没有错别字的一组是(2分)( ) A.册封覆辙至高无尚远交近攻 B.对峙阑珊变幻莫测高山仰止 C.宣泄串通惮精竭虑精诚所至 D.历练彪柄见微知著下自成蹊 答案 B 解析A.尚—上。C.惮—殚。D.柄—炳。 3.下列各句中加点成语的运用,全部不正确的一项是(3分)( ) ①苏洵的《六国论》行文纵横恣肆,气势逼人,论断斩钉截铁 ....,语言朴素简劲。 ②江苏宜兴的朋友告诉我,只有保证了泥质、工具、款制,甚至做壶的心境等诸多条件, 才能做出一把珠圆玉润 ....的精品壶。 ③达尔维什作为一个享誉世界诗坛的诗人,除了在阿拉伯世界耳熟能详 ....,也为中国诗人和诗歌读者熟知。 ④在本次公益阅读推广活动中,与会专家们对儿童图画书、童话诗、幻想文学等不同类 型的儿童文学进行了鞭辟入里 ....的学理分析和细致入微的文本解读。 ⑤元好问认为,写诗就是要抒发真性情,要表达个人的感受,如果人家如何,自己就跟 着如何,随人俯仰、陈陈相因 ....,就太可怜了。

⑥动物专家认为,在人类对待野生动物的问题上,“天地之漠漠无亲”是大慈悲,人类 的小德小惠反是不仁。希望大家广而告之,众口铄金 ....。 A.①②④ B.②③⑥ C.①④⑤ D.③④⑤ 答案 B 解析①斩钉截铁:形容说话办事坚决果断,毫不犹豫。使用正确。②珠圆玉润:像珠子那样圆,像玉石那样滑润。比喻歌声婉转优美或文字流畅明快。对象误用。③耳熟能详:听得次数多了,熟悉得能详尽地说出来。不合语境。④鞭辟入里:形容能透彻说明问题,深中要害。使用正确。⑤陈陈相因:指沿袭老一套,没有改进。使用正确。⑥众口铄金:原形容舆论的力量大;后形容人多嘴杂,能混淆是非。褒贬误用。 4.下列各句中,没有语病的一句是(3分)( ) A.杰出的尼日利亚剧作家、激进的人道主义者沃莱·索因卡严厉批评了美国当选总统特朗普在移民问题上引起强烈争议的言论和墨西哥边境的造墙计划。 B.纪录片《我在故宫修文物》记录了真实的珍贵文物修复过程,讲述了国家非物质文化遗产技艺传承人的日常工作和生活状态。 C.本次读书分享会围绕“城市牛皮癣”给人们生活带来的困扰入手,深入阐述了有助提升“城市管理品质”的思维方式,还提出了解决问题的办法。 D.日本小说家伊坂幸太郎的代表作《金色梦乡》近日引进我国,该书的灵感源自当年震惊世界的美国总统肯尼迪遇刺和英国披头士乐队的同名歌曲。 答案 A 解析B.“讲述……状态”不搭配。C.“围绕”和“从……入手”杂糅。D.成分残缺,应在“肯尼迪遇刺”后加上“案”。 5.填入下面文段空白处的词语,最恰当的一项是(3分)( ) 诗歌的表现手法是很多的,①历代以来不断地发展创造,运用②灵活多变,夸张、复沓、重叠、跳跃等等,难以尽述。③各种方法都离不开想象,丰富的想象既是诗歌的一大特点,④是诗歌最重要的一种表现手法。在诗歌中,⑤还有一种重要的表现手法是象征。但在现代诗歌中,象征⑥又表现为心灵的直接意象,这是应予注意的。 答案 B

语文必修二+第三专题《六国论》校本作业+

《六国论》校本作业 【课文基础知识】 一、重点实词 1.通假字 (1)暴秦之欲无厌()(2)当与秦相较,或未易量()(3)为国者无使为积威之所劫哉() 2.一词多义 兵(1)非兵不利()(2)斯用兵之效也()(3)而秦兵又至矣() 故(1)下而从六国破亡之故事()(2)故不战而强弱胜负已判矣()得(1)此言得之()(2)诚不得已() (3)较秦之所得() 为(1)邯郸为郡()(2)至丹以荆卿为计()(3)为国者无使为积威之所劫哉() 亡(1)是故燕虽小国而后亡()(2)诸侯之所亡与战败而亡者()终(1)终继五国迁灭()(2)惜其用武而不终也() 暴(1)暴秦之欲无厌()(2)暴霜露() 始(1)始速祸焉()(2)燕赵之君,始有远略()向(1)并力西向()(2)向使三国各爱其地() 或(1)或曰:六国互丧,率赂秦耶(2)当与秦相较,或未易量()势(1)其势弱于秦()(2)有如此之势,而为秦人及威之所劫哉3.古今异义 (1)思厥先祖父()(2)下而从六国破亡之故事()(3)可谓智力孤危()(4)后击赵者再() (5)其实百倍()(6)而犹有可以不赂而胜之之势()(7)刺客不行()(8)吾恐秦人食之不得下咽也()4.词类活用 (1)日割月削()(2)小则获邑,大则得城()(3)义不赂秦()(4)以事秦之心礼天下之奇才()

(5)不能独完()(6)李牧连却之() (7)下而从六国破亡之故事() 二、重点虚词 之(1)秦以攻取之外()(2)赂秦而力亏,破灭之道也()(3)子孙视之不甚惜()(4)而为秦人积威之所劫哉()(5)此言得之()(6)而犹有可以不赂而胜之之势()(7)奉之弥繁,侵之愈急()(8)吾恐秦人食之不得下咽也()以(1)不赂者以赂者丧()(2)秦以攻取之外() (3)举以予人()(4)暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地() 三、重点句子 1.判断句 (1)赂秦而力亏,破灭之道也。译文: (2)斯用兵之效也。译文: 2.被动句 (1)而为秦人积威之所劫哉。译文: (2)为国者无使为积威之所劫哉。译文: (3)洎牧以谗诛。译文: 3.倒装句 (1)赵尝五战于秦。译文: (2)其势弱于秦。译文: 4.省略句 (1)举以予人。译文: (2)奉之弥繁,侵之愈急。译文: (3)刺客不行,良将犹在。译文: 【备考题】 1.给加点字注音 (1)胜负之数()(2)洎牧以谗诛()(3)当与秦相较()(4)暴霜露()(5)日削月割()(6)食之不得下咽()2.下列加点词意义相同的一组是()

新教材新人教版高中语文必修下册课时分层作业:16阿房宫赋六国论

课时分层作业(十六) [基础运用层] 1.下列句子中加点字的解释,不正确的一项是( ) A.存亡之理.理:天数 B.思厥.先祖父厥:其,他们的 C.廊腰缦.回,檐牙高啄缦:萦绕 D.辘辘远听,杳.不知其所之也杳:昏暗 D[D项,杳:远得没有尽头。] 2.下列各句中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( ) A.盘盘焉,囷囷焉. 缦立远视,而望幸焉. B.使负栋之柱,多于.南亩之农夫 青,取之于蓝而青于.蓝 C.奉之.弥繁,侵之愈急 斯用兵之.效也 D.小则.获邑,大则得城 则.胜负之数,存亡之理 B[A项,形容词词尾,……的样子/助词,不译;B项,都是介词,比;C项,代词,指秦国/结构助词,的;D项,副词,就/连词,那么。] 3.下列加点词的词类活用现象,相同的一项是( ) ①辇.来于秦②鼎.铛玉.石,金.块珠.砾③楚人一炬,可怜焦土 ..④后人哀之而不鉴.之⑤朝歌.夜弦.⑥廊腰.缦回 A.①②⑥B.②④⑤ C.①③⑤D.③④⑥ A[①②⑥名词作状语,③⑤名词作动词,④名词的意动用法。] 4.下列各句中加点的词,与现代汉语意义相同的一项是( ) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实 ..百倍②思厥先祖父 ..得一夕安寝④可谓 ..③然后 智力 ..不赂而胜之 ..也⑦而犹有可以 ..孤危⑤刺客不行 ..,良将犹在⑥吾恐秦人食之不得下咽 之势⑧胜负之数,存亡 .. ..之理⑨下而从六国破亡之故事 A.①③⑤B.②④⑦ C.⑥⑦⑧D.①⑤⑨ C[①古义:它实际上。②古义:祖辈、父辈。③古义:这样以后。④古义:智谋和力量。⑤古义:不去行刺。⑨古义:旧事。] 5.下列各句中,与“管弦呕哑,多于市人之言语”句式相同的一项是( )

《六国论》巩固作业

《六国论》巩固作业 一、基础考查 1.下列各组词语中加点字的读音完全正确的一项是( ) A.弊在赂.秦(luò) 思厥.先祖父(jué) 抱薪.救火(xīn) B.暴.霜露(bào) 如弃草芥.(jiè) 胜负之数.(shù) C.燕.赵之君(yān) 洎.牧以谗诛(jì) 倘.与秦相较(tǎnɡ) D.为.国者(wèi) 革灭殆.尽(dài) 日削.月割(xuē) 2.下列各句中加点字的意义与用法相同的一项是( ) A.不赂者以.赂者丧秦以.攻取之外 B.奉之.弥繁,侵之愈急是故燕虽小国而后亡,斯用兵之.效也 C.小则.获邑,大则得城则.胜负之数,存亡之理 D.与嬴而.不助五国也惜其用武而.不能终 3.下列各句中,加点的“而”字不表转折的一项是( ) A.有如此之势,而.为秦人积威之所劫 B.战败而.亡,诚不得已 C.故不战而.强弱胜负已判矣 D.苟以天下之大,下而.从六国破亡之故事 4.下列句子中,加点词语的古今意义相同的一组是( ) ①盖失强援 ..,不能独完②思厥先祖父 ..,暴霜露,斩荆棘③至于 ..颠覆,理固宜 然④可谓智力 ..孤危⑤然后得一夕安寝 ..⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实 .. 百倍⑦然则诸侯之地有限 ..,暴秦之欲无厌⑧下而从六国破亡之故事 .. A.①②⑦ B.③④⑤ C.①⑤⑦ D.④⑥⑧ 5.下列句子中,没有活用现象的一项是( ) A.至于颠覆,理.固宜然 B.能守其土,义.不赂秦 C.故不战而强弱胜负 ....已判矣 D.日.削月.割,以趋于亡 6.下列句子中,加点词的意义和用法完全相同的一组是( ) ①六国破.灭,非兵不利②旦日飨士卒,为击破.沛公军 ③贤于己者,问焉以破.其疑④城之破.也,妇孺不存⑤沛公不先破.关中,公岂敢入乎 A.①② B.②⑤ C.③④ D.①⑤ 7.下列各句中加点词语的意义和用法解释完全正确的一项是( ) ①破灭之道.(途径,道路,名词) ②六国互.丧(交互,彼此,副词) ③不能独完.(完成,形容词) ④理固宜然. (这样,代词) ⑤义.不赂秦(坚持大义,名词用作动词)⑥惜其用武而不终.也 (胜,形容词) ⑦向使 ..三国各爱其地(假如,连词) ⑧苟.以天下之大(如果,假如,连词) ⑨暴秦之欲无厌. (“厌”通“餍”,满足)⑩礼.天下之奇才(礼待,名词用作动词) A.①②③④⑥⑦⑧⑨ B.②③④⑤⑦⑧⑨⑩ C.①②③④⑥⑦⑨⑩ D.①②④⑤⑦⑧⑨⑩ 8.下列句子中,“于”的用法与例句相同的一项是( ) 例句:其势弱于.秦 A.齐人勿附于.秦B.至于.颠覆,理固宜然 C.吾祖死于.是D.师不必贤于.弟子 9.下列各句中,均含有第三人称代词的一项是( ) ①思厥先祖父②不知将军宽之至此也③问渠那得清如许,为有源头活水来 ④尔曹身与名俱灭,不废江河万古流⑤而犹有可以不赂而胜之之势 ⑥以赂秦之地封天下之谋臣 A.①②④ B.③⑤⑥ C.①③⑤D.②③⑤ 10.下列各句中,“与”字意思相同的两项是( ) A.与.战败而亡者,其实亦百倍 B.与.嬴而不助五国也 C.则与.斗卮酒 D.失其所与.,不知 11.下列各句中,加点词不属于使动用法的一项是( ) A.后秦击赵者再,李牧连却.之 B.铸以为金人十二,以弱.天下之民C.孔子登泰山而小.鲁 D.项伯杀人,臣活.之 12.下列句子中加点字的活用类型与例句相同的一项是( ) 例句:以事秦之心,礼.天下之奇才 A.盖失强援,不能独完. B.能守其土,义.不赂秦 C.并力西.向,则吾恐秦人食之不得下咽也 D.日.削月割,以趋于亡 13.下列加点词语用法归类正确的一项是( )

六国论

六国论 学习目标:了解作者借史抒怀、借古讽今的为文意图,体察作者的爱国之情; 掌握重要文言字词及文言现象;背诵课文。 教学过程: 一、导入新课 “六王毕,四海一”,在《阿房宫赋》里,杜牧用这六个字概括了秦灭六过、一统寰宇的历史进程。也许因为秦王朝过于短促,历二代便骤然灭亡,所以后人总爱在秦的暴灭上作文章,而忽视了一个极为重要的课题:秦为什么能够以少胜多,以小胜大?或,六国何以由强趋弱,转胜为败?历史学家语焉不详,文学家往往指斥不当。 贾谊《过秦论》主要指责秦之过,但对秦的胜利(六国的灭亡)之因也作了简要的剖析:在六国,“争割地而奉秦”,使秦国“有余力而制其弊”;在秦国,“内立法度,务耕织,修守战之备,外连横而斗诸侯”。这种剖析顾及斗争的双方,是辨证的;但分析不尽准确,因为并非这六个国家都争着割地奉秦。 历史的年轮又增加了一千二百余年,北宋策论大师苏洵注目这个历史课题了,于是有《六国论》出。 《六国论》是历史上第一偏不鞭强秦之暴行,而剖六国之痼疾的文章,所以它具有历史的严肃性;它分析了忍辱求和、赂敌为安的悲剧结局,乃是有感而发,它具有现实批判的针对性(这一点,我们在学习课文中会进一步认识);它不足600字,言简意赅,机锋雄辩,又有很强的文学性。“三性”合一,使得本文兼有很高的史学价值和文学价值。 今天我们就来学习这篇文章—— 二、作者简介 (学生自读注释一)补充两副写“三苏”的对联: 萃父子兄弟于一门,八家唐宋占三席; 悟骈散诗词之特征,千变纵横识共源。 一门父子三词客;千古文章八大家。 三、阅读课文 学生先初读,扫清语音障碍;再齐读。 四、关于文章体裁: 论,是古代常用的一种文体,分为两种:一种是政论,主要用于发表作者对于时政的见解和主张;一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。本文

《六国论(苏洵)》阅读答案

《六国论(苏洵)》阅读答案 《六国论》阅读答案 六国论 六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。 或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完,故曰:弊在赂秦也。 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥,今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。 呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉! 夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

9.下列各项中,加点字的解释不正确的一项是 A.思厥先祖父厥:其,泛指列国的 B.故不战而强弱胜负已判矣判:决定 C.胜负之数数:次数 D.始速祸焉速:招致 10.下列各项中,加点字的意义和用法相同的一项是 A.不赂者以赂者丧輮以为轮,其曲中规 B.与嬴而不助五国也客亦知夫水与月乎 C.而为秦人积威之所劫故为之文以志 D.而秦兵又至矣非利足也,而致千里 11.下列各项中,加点词语属于古今同义的一项是 A.其实亦百倍B.可谓智力孤危 C.下而从六国破亡之故事D.以有尺寸之地 12.下列对本文有关内容的赏析和概括,不正确的一项是 A.文章开篇直截了当提出论点:“弊在赂秦”,分别从“不赂者”和“赂者”两个方面进行初步论证,剖析深入,逻辑严密。 B.第四段以齐、燕、赵三国灭亡的进程,具体论证了“不赂者以赂者丧”的道理。如燕国起初全力反抗秦国侵略,但后来由于派遣刺客,杀了良将李牧,

六国论预习学案

《六国论》预习学案 预习目标: 1、了解作者及写作背景。 2、借助注释和文言字典疏通文意,并积累字词句。 3、初步了解文本的结构,能概括出每段的内容。 预习过程与内容: 一、读作者及背景介绍,完成目标1 1、有关作者 苏洵,字明允,号老泉。北宋散文家。眉州眉山(今属四川)人。据说27岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。仁宗嘉佑元年(1056),他带领苏轼、苏辙到汴京,谒翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《权书》、《衡论》、《几策》等文章,认为可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。一时公卿士大夫争相传诵,文名因而大盛。 苏洵精于古文写作,主张“言必中当世之过”。后人因其子苏轼、苏辙都以文学闻名,故称他为“老苏”,并将他们父子三人合称"三苏"。朱德在“三苏词”题诗曰:“一门三父子,都是大文豪。诗赋传千古,峨眉共比高。”三人均被列入"唐宋八大家"。 《六国论》即选自《权书》。 2、有关背景 在我国历史上,战国是七雄争霸的时代。《六国论》中的“六国”,就是指战国七雄中除秦国以外的齐、楚、燕、韩、赵、魏六个国家。秦国本来是个弱小落后的国家,经过商鞅变法的彻底改革,经济和军事实力都强大起来;而原本强盛的六国却因宗法势力的强大,因循守旧,经济和军事实力日益衰落。秦强盛起来后,积极向东方发展,夺取六国的土地。六国也曾联合起来对抗秦国,这就是所谓“合纵”。但他们又各有自己的打算,所以这种联合并不巩固。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦国的威胁和侵略,在秦国强大的军事和外交攻势下,纷纷割地求和,并最早被消灭,齐、燕、赵三国随之相继灭亡。六国灭亡,“非兵不利,战不善”,其原因是多方面的,绝不仅仅是因为割地赂秦。苏洵不从其他方面去论证,而抓住六国破灭“弊在赂秦”这一点来论证,是为其针砭现实服务的。 北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据,五代军人乱政,因而实行中央集权制度,解除节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但是也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官俸和军费开支浩大,政府财政入不敷出。北宋政府实行不限制兼并的政策,土地集中现象严重,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹,茶三万斤。这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。也就是说当时的北

部编版-语文-高一-语文部编必修下册作业 第八单元第16课六国论

课下能力提升 六 国 论 (时间:40分钟 分值:50分) 一、基础巩固(18分,选择题每小题3分) 1.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( ) A .六国互丧,率. 赂秦耶 率:全都,一概 B .暴秦之欲无厌. 厌:满足 C .与.嬴而不助五国也 与:参与 D .至丹以荆卿为计,始速.祸焉 速:招致 2.下列各组句子中加点词语的意义和用法相同的一项是( ) A.?????弊.在赂秦 秦有余力而制其弊. B.?????向使三国各爱.其地 不爱.珍器重宝肥饶之地 C.?????或.曰:六国互丧,率赂秦耶 或.未易量 D.?????故.不战而强弱胜负已判矣 臣诚恐见欺于王而负赵,故.令人持璧归 3.下列句子中加点的词与现代汉语意思相同的一项是( ) A .思厥先祖父..,暴霜露,斩荆棘 B .可谓智力..孤危 C .然则诸侯之地有限..,暴秦之欲无厌 D .下而从六国破亡之故事.. 4.下列各句的句式和其他三句不同的一项是( ) A .赵尝五战于秦,二败而三胜 B .有如此之势,而为秦人积威之所劫 C .六艺经传皆通习之,不拘于时 D .不者,若属皆且为所虏 5.把下面的句子翻译成现代汉语。(6分) (1)举以予人,如弃草芥。(2分)

译文: (2)奉之弥繁,侵之愈急。(2分) 译文: (3)以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。(2分) 译文: 二、阅读鉴赏(22分) 阅读下面的文言文,完成6~10题。 管仲论 苏洵 管仲相.桓公,霸诸侯,攘夷狄,终其身齐国富强,诸侯不敢叛。管仲死,竖刁、易牙、开方①用,桓公薨于乱,五公子争立,其祸蔓延,讫.简公,齐无宁岁。 夫功之成,非成于成之日,盖必有所由起;祸之作,不作于作之日,亦必有所由兆。故齐之治也,吾不曰管仲,而曰鲍叔。及其乱也,吾不曰竖刁、易牙、开方,而曰管仲。 何则?竖刁、易牙、开方三子,彼固乱人国者,顾其.用之者,桓公也。夫有舜而后知放四凶②,有仲尼而后知去少正卯③。彼桓公何人也?顾其使桓公得用三子者,管仲也。仲之疾也,公问之.相。当是时也,吾意以仲且举天下之贤者以对。而其言乃不过曰“竖刁、易牙、开方三子,非人情,不可近”而已。 呜呼!仲以为桓公果能不用三子矣乎?仲与桓公处几年矣,亦知桓公之为人矣乎?桓公声不绝于耳,色不绝于目,而非三子者则无以遂其欲。彼其初之所以不用者,徒以有仲焉耳。一日无仲,则三子者可以弹冠而.相庆矣。仲以为将死之言,可以絷.桓公之手足耶?夫齐国不患有三子,而患无仲。有仲,则三子者三匹夫耳。不然,天下岂少三子之徒哉?虽桓公幸而听仲,诛此三人,而其余者,仲能悉数而去之耶?呜呼!仲可谓不知本者矣。因桓公之问,举天下之贤者以自代,则仲虽死,而齐国未为无仲也。夫何患三子者?不言可也。 五霸莫盛于桓、文,(晋)文公之才,不过桓公,其臣又皆不及仲;灵公④之虐,不如孝

高中语文六国论作业测试题一

《六国论》作业一 一、基础考查 1.下列各项中加点字的注音全部相同的一项是( ) A.与.嬴(yǔ) 咸与.维新(yǔ) 与.时俱进(yǔ) B.日削.月割(xuē) 削.足适履(xiāo) 刀削.面(xuē) C.为.国者(wéi) 何辞为.(wéi) 使子婴为.相(wéi) D.暴.霜露(bào) 暴.晒(bào) 暴.殄天物(bào) 2.对下列各句中加点词的解释不.正确的一项是( ) A.率.赂秦耶率:全部,一概 B.强弱胜负已判.矣判:区分,辨别 C.燕赵之君,始.有远略始:起初 D.当与秦相较,或未易.量易:改变 3.下列各句中含有通假字的一项是( ) A.以地事秦,犹抱薪救火 B.举以予人,如弃草芥 C.暴秦之欲无厌 D.较秦之所得,与战胜而得者 4.解释下列加点文言虚词的意思。 5.指出下列句子的句式特点并翻译。 (1)为国者无使为积威之所劫哉!( ) 译文:___________________________________________________________________ (2)其势弱于秦。( ) 译文:__________________________________________________________________ (3)赂秦而力亏,破灭之道也。( ) 译文:____________________________________________________________________

二、课内阅读 阅读《六国论》中的文字,完成后面的题目。 齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。 6.下列各组句子中加点的词,用法和意思都相同的一项是( ) A.????? 斯用兵之.效也不速之.客 B.????? 当.与秦相较,或未易量料大王士卒足以当. 项王乎 C.????? 至丹以荆卿为计.则为之计.深远 D.????? 与.嬴而不助五国也较秦之所得,与.战胜而得者,其实百倍 7.比较下列句子中的“而”字的用法,判断正确的一项是( ) ①与嬴而不助五国也 ②是故燕虽小国而后亡 ③惜其用武而不终也 ④战败而亡,诚不得已 A .①和②相同,③和④相同 B .①和②不同,③和④相同 C .①和②相同,③和④不同 D .①和②不同,③和④不同 8.作者说“胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”,这样说的根据是什么?选出能说明这一原因的一项( ) ①与嬴而不助五国也 ②丹以荆卿为计 ③牧以谗诛 ④燕赵处秦革灭殆尽之际 ⑤智力孤危 ⑥三国各爱其地 A .①②④⑥ B .③④⑤⑥ C .①②③⑥ D .①③④⑤ 三、类文阅读 阅读苏辙《六国论》,完成9~12题。 六国论 苏 辙 尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之

2021年高中语文 第3专题《六国论》课堂作业1 苏教版必修2

2021年高中语文第3专题《六国论》课堂作业1 苏教版必修2 一、基础验收 1.下列加点字的注音完全正确的一项是( ) A.洎(jì)牧以谗诛不得下咽(yàn) 奉之弥(mí) 繁 B.弊在赂(lù)秦弃之如草芥(jiè) 率(lǜ)赂秦耶 C.暴(bào)霜露革灭殆(dài)尽之际小则获邑(yì) D.胜负之数(shǔ) 思厥(jué)先祖父与(yù)嬴而不助五国也 2.下面每项中有两个句子,都有音形完全相同的加点字,意义完全相同的一组是( ) ①暴秦之欲无厌.学而不厌.②不爱珍器重宝肥饶之地向使三国各爱其地 ③始速.祸焉不速.之客④革灭殆.尽知己知彼,百战不殆.⑤或.曰:六国互丧或.未易量⑥却.匈奴七百余里李牧连却.之 A.①②④ B.④⑤⑥ C.①③⑥ D.③④⑤ 3.选出加点字“而”不表转折的一项 ( ) A.有如此之势,而为秦人积威之所劫 B.战败而亡,诚不得已 C.故不战而而强弱胜负已判矣 D.苟以天下之大,而从六国破亡之故事 4.选出没有活用现象的句子 ( ) A.(孔子)登泰山而小天下 B.能守其土,义不赂秦 C.故不战强弱胜负已判矣 D.箕畚运于渤海之尾 5.下列句中加点的词,含有与现代汉语词义相同的一项是( ) ①较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍②思厥先祖父 ③然后得一夕安寝④可谓智力孤危 ⑤剌客不行,良将犹在⑥吾恐秦人食之不得下咽也 ⑦而犹有可以不赂而胜之之势⑧胜负之数,存亡之理 ⑨而从六国破亡之故事 A.①③ B.②⑦ C.⑥ ⑧ D.⑤⑨ 6.下列句中“为”字,说得正确的一项是( ) ①而为秦人积威所劫②为国者无使为积威之所劫哉 ③邯郸为郡④圣人之所以为圣 A.①与②③④读音不同,②③④意义一样 B.①②与③④读音不同,意义也不同 C.①与②③④读音相同,②③④意义互不相同。 D.①②与③④读音不同,②③④意义不一样。 7.《六国论》选自________的《__________》,他的儿子________ 、________ 也以文学著称,后人并称他们为“________”。

《六国论》

《六国论》优秀教案 教学目的 1.了解史论中借古讽今的写法。 2.学习本文论证严密的特点。 3.认识苏洵关于六国灭亡的观点:“弊在赂秦”。 教学设想 1.教学重点和难点。 本文是一篇史论,但它的针对性很强,带有明显的政论色彩,不同于纯粹论史的文章如卢照邻的《三国论》、苏辙的《六国论》。从这个基本点出发,可以确定:教学重点是它的政论目的,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹侵略者的妥协政策。 教学难点是它的史论内容,这是因为史论必须以史实为据,而它的叙史是高度概括的,这对历史知识不足的学生来说,肯定会有一定困难。 2.教学方法。 课文后的练习规定要背诵全文,自以采用诵读法为宜。 但这种诵读不是机械般反复进行的。根据本文内容和布局的特点,除了应有的诵读准备如正音、疏通文义、品味语气等而外,最重要的是要指导学生掌握文章的理路,因为只有掌握了理路才能加快记诵的速度,并给学生的自行领悟创造条件;其次,教师还要讲述一点必要的史实,用来拨疑解惑。这样的指导和讲述应当是十分精要的,不要侵占学生练习诵读的时间。 在完成诵读任务之后,为了使学生能进一步懂得文章立意和布局的道理,可以运用比较阅读法,将苏辙的同题文章拿来进行比较,让学生说说二者的异同。运用此法要注意两点:一是学生有较好的文言文阅读能力;二是要认真做好准备工作,不得草率从事。 3.课时安排:用了课时教读。 预习安排 1.对照注释阅读课文,粗知大意。 2.朗读课文,主要是读好第1、2段,要求读音正确,能读出一点语气。 第一课时 教学过程 一、概括介绍本文。 教师指出:本文属于史论中的兴亡论,一开篇就提出了“弊在赂秦”这个中心论点,意即六国灭亡的主要原因是以土地赂秦。这指的是战国下半期内的事,此前各国诸侯相互兼并,不存在“赂秦”的问题。秦自孝公(前361年至前338年在位)以后日渐强大,开始蚕食诸侯,才出现了“赂秦”的事。但也不是各国诸侯全都采用这种策略。从《廉颇蔺相如列传》和《信陵君窃符救赵》中便可以看出,赵、魏两国统治者对秦的态度是不相同的。 问:试据《廉颇蔺相如列传》和《信陵君窃符救赵》说说赵魏两国对秦的不同表现在哪里。(赵采取抵抗的策略,魏则实行妥协。)在这篇课文中,作者是怎样评价赵的策略的?(“燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦”。) 问:既然如此,赂秦的是哪几国呢?试据课文回答。(据“燕赵之君……”和“齐人未尝赂秦”,可知“赂秦”仅指韩、魏、楚三国而言。)为什么作者不指名呢?(这是史实,尽人皆知,无须指名。) 问:三国赂秦而另三国不赂秦,作者却说“六国破灭”“弊在赂秦”,这是不是以偏概全?(正因为有以偏概全之嫌,所以作者又提出了“不赂者以赂者丧”的命题,这就变