《土壤学》教学大纲

《土壤学》教学大纲

一、基本信息

二、教学目标及任务

要求学生掌握土壤学的基本概念,了解并掌握土壤的基本组成份和土壤主要特性。牢固树立土壤作为一种资源在农业生产乃至整个国民经济发展以及在整个生态圈中的地位和作用。掌握土壤资源形成的自然要素及社会经济特征、掌握环境对土壤形成的影响、掌握土壤的主要形成过程、土壤的发生学分类制、系统分类法的分类依据、掌握中国土壤资源的地理优势、开发特点、中国土壤资源的数量、质量、开发对策、世界土壤资源的现状及变化。土壤资源利用的限制因素、系列规划和多目标决策、全国土壤资源的类型、各土纲、土类的主要形成条件和过程、土壤性质以及利用改良途径、掌握全国的土壤地理分布规律。

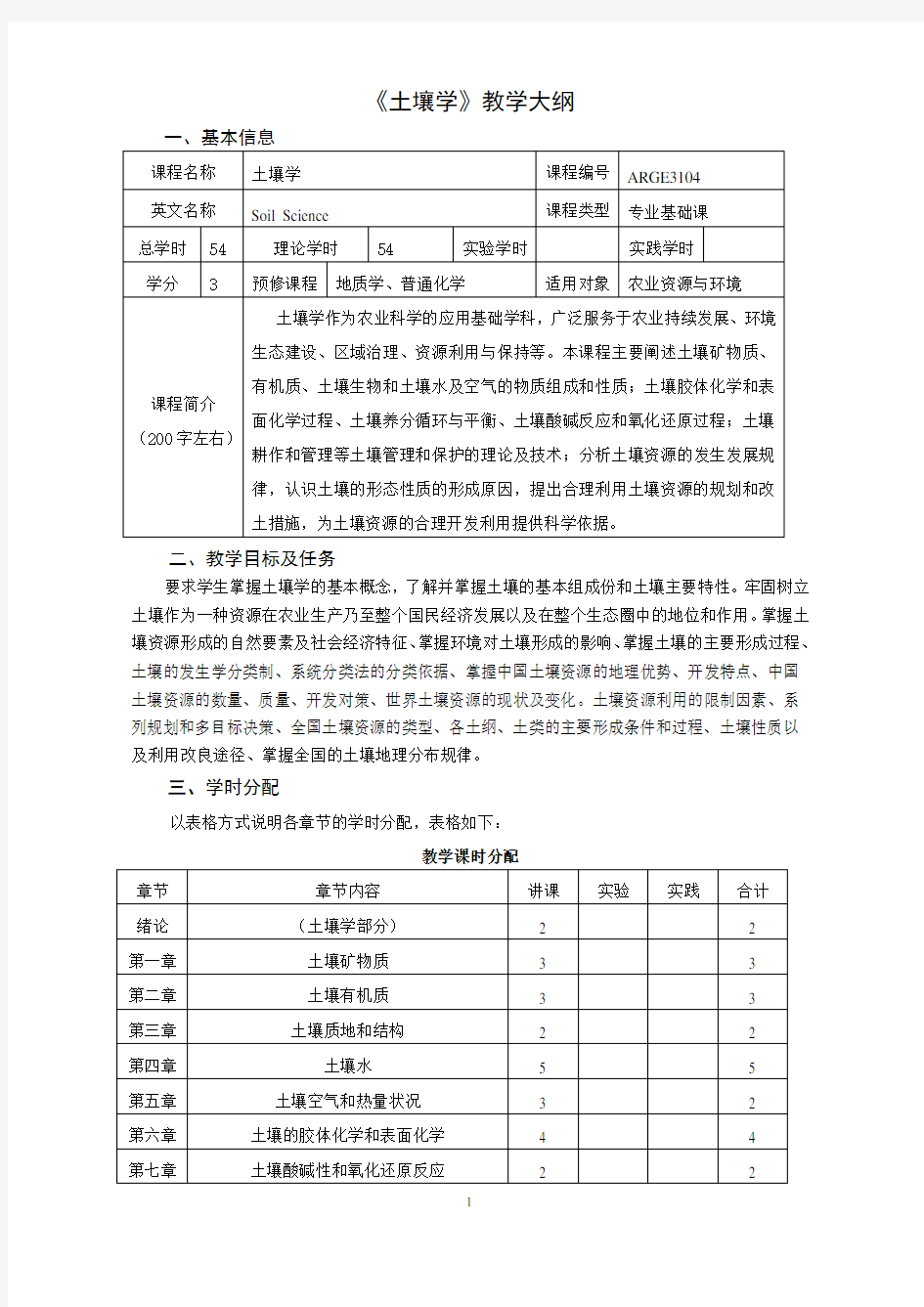

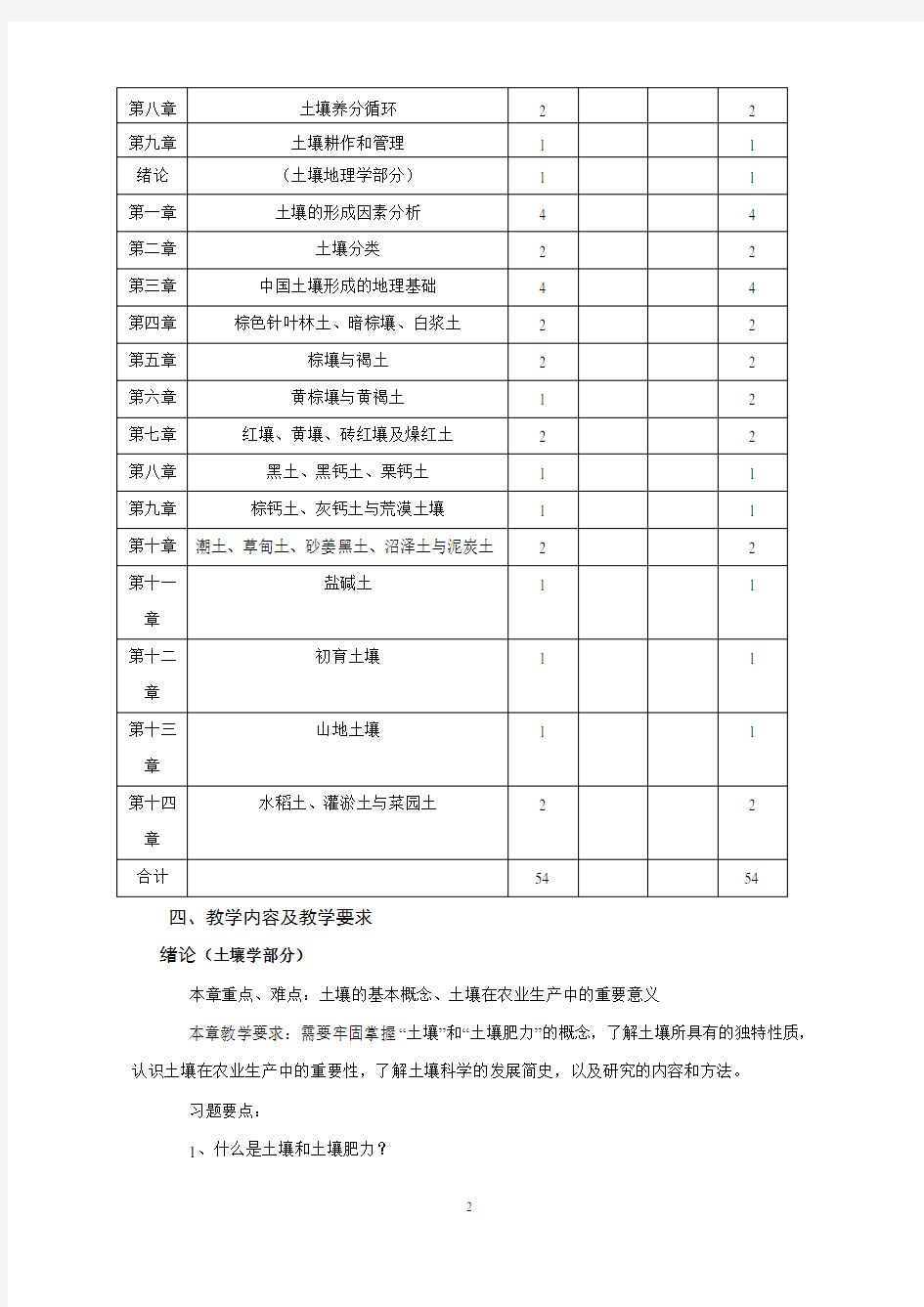

三、学时分配

以表格方式说明各章节的学时分配,表格如下:

教学课时分配

四、教学内容及教学要求

绪论(土壤学部分)

本章重点、难点:土壤的基本概念、土壤在农业生产中的重要意义

本章教学要求:需要牢固掌握“土壤”和“土壤肥力”的概念,了解土壤所具有的独特性质,认识土壤在农业生产中的重要性,了解土壤科学的发展简史,以及研究的内容和方法。

习题要点:

1、什么是土壤和土壤肥力?

2、土壤在农业生产中有哪些的重要意义?

3、土壤学有哪些研究内容?与相邻学科的关系如何?

第一章土壤矿物质

第一节土壤矿物质的矿物组成和化学组成

1、土壤矿物质的主要元素组成

2、土壤矿物质组成

习题要点:土壤矿物质由哪些元素组成的?

第二节粘土矿物

1、层状硅酸盐粘土矿物

2、非硅酸盐粘土矿物

习题要点:层状硅酸盐粘土矿物的结构如何?

第三节我国土壤粘土矿物分布规律

1、风化和成土作用与粘土矿物组成的关系

2、我国土壤粘土矿物分布规律

习题要点:什么是风化作用?我国土壤粘土矿物分布规律如何?

本章重点、难点:土壤矿物质的主要元素组成;层状硅酸盐粘土矿物的结构;我国土壤粘土矿物分布规律

本章教学要求:通过本章学习,了解土壤母质的来源,土壤母质与岩石、矿物间的相互关系,重点掌握土壤母质的形成过程,通过风化作用将岩石逐渐解体的分解破碎的过程,了解各种风化作用的类型、作用特点、风化产物以及影响风化作用强度的因素,了解岩石风化物在各种外力作用下搬运一沉积下来的堆积物。了解土壤矿物质的矿物学和化学组成,掌握层状硅酸盐粘土矿物的构造特征,种类和特性,了解非硅酸盐粘土矿物,风化和成土作用与粘土矿物组成的关系,以及我国粘土矿物的分布规律。

第二章土壤有机质

第一节土壤有机质的来源、含量及其组成

1、土壤有机质的来源

2、土壤有机质含量及其组成

习题要点:土壤有机质的来源有哪些?何为有机质土壤和矿质土壤?

第二节土壤有机质的分解和转化

1、简单有机化合物的分解和转化

2、植物残体的分解和转化

3、土壤腐殖质的分解和转化

4、影响土壤有机质分解和转化的因素

习题要点:影响土壤有机质分解和转化的因素有哪些?

第三节土壤腐殖物质的形成和性质

1、土壤腐殖物质的形成

2、土壤腐殖质-粘土矿物复合体

3、土壤腐殖酸的分组

4、土壤腐殖酸的性质

习题要点:土壤腐殖酸的性质有哪些主要性质?

第四节土壤有机质的作用及管理

1、有机质在土壤肥力上的作用

2、有机质在生态环境上的作用

3、土壤有机质的管理

习题要点:土壤有机质的作用对土壤肥力和生态环境有哪些作用?

本章重点、难点:土壤中有机物的来源,有机质的基本元素和化合物组成,腐殖质的化学组成和分子结构以及腐殖质的性质,土壤有机质对植物生长的作用。

本章教学要求:通过本章学习,掌握土壤有机质与土壤腐殖质的概念及其异同,了解土壤中有机物的来源,有机质的基本元素和化合物组成,腐殖质的化学组成和分子结构,重点掌握土壤腐殖质的性质,土壤有机质对植物生长的作用,以及有机残体的分解过程及其影响因素,了解土壤腐殖质的形成和腐殖化系数的概念,掌握土壤有机质的管理措施。

第三章土壤质地和结构

第一节土壤三相组成

1、土壤的密度和容重

2、三相组成和孔隙度

习题要点:何为土壤的密度和容重?土壤孔隙度是如何得到的?

第二节土壤质地

1、土粒和粒级

2、各级土粒的组成和性质

3、土壤的机械组成和质地

4、不同质地土壤的肥力特点和利用改良

习题要点:何为土壤质地?质地分类制可分为哪几种?不同质地的土壤如何利用和改良?

第三节土壤结构

1、土壤结构体

2、团粒结构的发生

习题要点:团粒结构是怎样形成的?

第四节土壤孔性和土体构造

1、土壤的孔性与孔度

2、团粒结构的多级孔度模型

3、当量孔径

4、土体构造

习题要点:何为当量孔径?为何要引入当量孔径这个概念?

本章重点、难点:三大基本粒级的性状、几种不同质地分类制的特点、团粒结构的形成过程和土体构造的概念和类型等。

本章教学要求:通过对本章的学习,应该了解土壤粒级的概念和分级方案的依据,重点掌握三大基本粒级的性状,掌握各粒级的矿物学组成、化学组成和物理性质;了解土壤质地的含义和几种不同质地分类方案的特点,掌握三种质地土壤的农业生产性状和不良土壤质地改良的基本措施;掌握土壤的结构性和结构体的概念,不同结构体的特点,着重了解团粒结构的形成过程、机制及其在土壤肥力上的意义,土壤结构的管理措施;掌握土壤孔隙、孔隙度、孔隙比的基本含义,土壤孔隙的类型及孔度分级,了解团粒结构的多孔模型和当量孔径的含义,掌握土体构造的概念和类型。

第四章土壤水

第一节土壤水的类型划分及土壤水分含量的测定

1、土壤水分类型及有效性

2、土壤水分含量的表示方法

3、土壤水分含量的测定

习题要点:土壤水分可分为哪些类型?土壤有效水是如何确定的?土壤水分含量有哪些表示方法?土壤水分含量是怎样测定的?

第二节土壤水能态

1、土水势及其分势

2、土壤水吸力

3、土壤水势的定量表示方法

4、土水势的测定

5、土壤水分特征曲线

习题要点:何为土水势?土水势有哪些分势?如何测定土水势?土壤水分特征曲线有何作用?

第三节土壤水分运动

1、饱和土壤中的水流

2、非饱和土壤中的水流

3、土壤中的水气运动

4、入渗、土壤水的再分布和土面蒸发

5、田间土壤水分平衡

习题要点:什么是饱和流和非饱和流?水气在土壤中是如何运动的?土壤入渗和再分布各有什么特点?如何计算田间土壤水分平衡?

本章重点、难点:土壤水含量的表达方式和测定原理,土壤水分的有效性、有效水、最大有效水的概念及其影响因素,土水势的作用,影响饱和流、非饱和流的因素和土壤水入渗、再分布、蒸发过程的特点等。

本章教学要求:通过对本章的学习,一般了解土壤水的类型,土壤水分的有效性、有效水、最大有效水的含义及其影响因素,熟悉土壤水含量的表达方式和测定方法,弄清土壤水能态的含义,土水势及分势的物理意义及产生条件、影响因素及应用范围,了解土水势与土壤水吸力的概念和主要区别,熟悉测定水分能态的方法,如张力计等基本原理,了解土壤水分特征曲线说明什么问题及影响因素,掌握土壤水运动与达西定律的关系,达西定律各参数表达的物理意义,应用

范围及影响饱和导水率的因素,着重掌握非饱和流在田间条件下的运动规律,气态水运动,了解土壤水入渗、再分布、蒸发过程的特点及影响因素,掌握土壤水平衡的表达式、各项所代表的含义以及影响一个地区土壤水分平衡的主要因素。

第五章土壤空气和热量状况

第一节土壤空气

1、土壤空气的组成

2、土壤空气的运动

习题要点:土壤空与大气有何不同?

第二节土壤热量

1、土壤热量的来源

2、土壤表面的辐射平衡及影响因素

3、土壤的热量平衡

习题要点:土壤热量的主要来源有哪些?

第三节土壤热性质

1、土壤热容量

2、土壤导热率

3、土壤的热扩散率

习题要点:土壤有哪些热性质?

第四节土壤温度

1、土壤温度的季节或月变化

2、土壤温度的日变化

3、地形地貌和土壤性质对土温的影响

习题要点:北半球的土壤温度是如何变化的?地形地貌和土壤性质如何对土温产生影响?

本章重点、难点:土壤空气的组成特点与大气的差异,土壤空气运动的方式以及土壤的热性质等内容。

本章教学要求:通过对本章的学习,需要了解土壤空气的组成特点与大气的差异以及产生的原因,重点掌握土壤空气运动的方式,特别要理解扩散运动是土壤空气运动的主要机制的原因,以及影响土壤空气运动的因素;了解土壤热量的来源,要理解太阳辐射能是土壤热量最基本的来

源的原因,重点掌握土壤的热性质以及它们在土壤中的变化和相互关系,掌握土壤温度的日变化、年变化和影响土温的因素。

第六章土壤胶体化学和表面反应

第一节土壤胶体的表面性质

1、土壤胶体表面类型

2、土壤胶体的比表面和表面积

3、土壤表面电荷和电位

习题要点:土壤胶体表面类型有哪些?土壤表面电荷有哪些类型?

第二节土壤胶体对阳离子的吸附交换反应

1、离子吸附的一般概念

2、阳离子静电吸附

3、阳离子交换

4、阳离子的专性吸附

习题要点:土壤阳离子交换量C、盐基饱和度以及阳离子专性吸附基本概念。

第三节土壤胶体对阴离子的吸附与交换

1、土壤吸附的阴离子

2、阴离子的负吸附

3、阴离子专性吸附

习题要点:阴离子吸附的机理是什么?何为负吸附?

本章重点、难点:土壤胶体表面结构和类型,离子吸附、交换、有效度和专性吸附的概念及影响因素等。

本章教学要求:通过对本章的学习,了解土壤胶体表面结构和类型,掌握土壤的比表面积和电荷特征,了解土壤胶体的双电层理论及其应用,掌握离子吸附的概念,阳离子的静电吸附、交换、有效度和专性吸附的含义和影响因素,以及阴离子的静电吸附、负吸附和专性吸附的含义、影响因素及其应用。

第七章土壤酸碱性和氧化还原反应

第一节土壤酸、碱性的形成

1、土壤酸性的形成

2、土壤碱性的形成

习题要点:土壤酸性和碱性是如何形成的?

第二节土壤酸度的指标

1、土壤酸度的强度指标

2、土壤酸度的数量指标

3、土壤碱性指标

4、影响土壤酸度的因素

习题要点:土壤酸度和碱性的指标有哪些?影响土壤酸度的因素有哪些?

第三节土壤氧化还原反应

1、土壤氧化还原体系

2、土壤氧化还原指标

3、影响土壤氧化还原的因素

习题要点:土壤中有哪些氧化还原体系?影响土壤氧化还原的因素有哪些?

第四节土壤缓冲性

1、土壤缓冲性的概念

2、土壤酸、碱缓冲性

3、土壤氧化还原缓冲性

习题要点:何为土壤缓冲性?土壤缓冲性对生态环境有何作用?

第五节土壤酸碱性和氧化还原状况与生物环境

1、生物对土壤酸碱性和氧化还原状况的适应性

2、土壤酸碱性和氧化还原状况与养分的生物有效性

3、土壤酸碱性和氧化还原状况与有毒物质的积累

4、土壤酸碱性和氧化还原状况的调节

习题要点:土壤酸碱性和氧化还原状况与生物环境有何关系?土壤酸碱性如何调节?

本章重点、难点:土壤酸性和碱性物质的来源,产生的原因、影响因素、表示方法和指标,土壤缓冲性的概念、类型和产生机理等。

本章教学要求:通过本章的学习,掌握土壤酸性和碱性物质的来源,产生的原因,类型,影响因素,表示方法和指标,土壤氧化还原作用的概念,作用和指标,以及影响因素,土壤缓冲性

的含义、类型、产生机理及影响因素,了解土壤的酸碱性和氧化还原状况和生物环境的关系,掌握调节土壤酸碱性和氧化还原状况的措施。

第八章土壤养分循环

第一节土壤氮素循环

1、陆地及土壤生态系统中的氮循环

2、土壤中氮素的转化

3、土壤氮的损失

4、土壤氮素的调控

习题要点:土壤中氮素的主要来源、损失途径有那些?如何防止农田土壤中氮素的损失?

第二节土壤磷和硫的循环

1、土壤中磷素的来源

2、土壤磷的含量及影响因素

3、土壤中磷的存在形态

4、土壤磷的转化

5、土壤磷的调节

6、土壤中硫的循环及转化

习题要点:土壤中磷素的来源有哪些途径?如何高效施用磷肥?

第三节土壤中的钾钙镁

1、土壤中钾的形态和含量

2、影响钾含量的因素

3、土壤钾的转化

4、土壤中的钙和镁

习题要点:土壤中钾的形态和含量如何?

本章重点、难点:土壤氮素的来源,土壤氮素各形态之间相互转化的关系,有机氮的矿化,铵的硝化,无机氮的固定和铵离子的矿物固定,反硝化、淋失和氨挥发过程及影响因素等。

本章教学要求:通过本章的学习,一般了解植物所需营养的种类,养分循环的大体过程,陆地和土壤生态系统中的氮循环过程,了解土壤氮素的来源,掌握土壤氮素各形态之间相互转化的关系和条件,重点掌握有机氮的矿化,铵的硝化,无机氮的固定和铵离子的矿物固定,反硝化、

淋失和氨挥发过程及影响因素,掌握进行土壤氮素调控的基本原则和提高氮肥利用率的原则和方法;一般了解土壤中磷素的形态,掌握土壤磷素循环和转化的过程,重点掌握土壤磷素固定的原理及提高磷有效性的途径;掌握土壤钾素存在的形态及之间的平衡关系,以及钾素固定和释放的过程及其影响因素,一般了解硫、钙、镁的来源、形态、转化和影响有效性的因素。

第九章土壤耕作管理

第一节土壤耕作的概念及其基本操作

1、耕作的概念

2、耕作的基本作业

习题要点:什么是土壤耕作?

第二节土壤力学性质

1、土壤粘结性

2、土壤粘着性

3、土壤塑性

4、土壤胀缩性

5、土壤耕作阻力

习题要点:本节介绍了哪些土壤力学性质?

第三节土壤耕性和耕作管理

1、土壤力学性质与宜耕期的关系

2、土壤压板问题

3、水田土壤的粘闭及其防止

4、轮作与培肥

习题要点:土壤力学性质与宜耕期的关系如何?如何防止土壤压板和粘闭?

本章重点、难点:耕作、土壤的粘结性、粘着性和塑性的概念及其影响因素。

本章教学要求:通过本章的学习,掌握耕作的概念和目的,了解常用的耕作作业方式,掌握土壤的力学性质,重点掌握土壤的粘结性、粘着性和塑性的概念及其影响因素,了解土壤耕性的含义和内容,掌握土壤力学性质和宜耕期的关系,了解土壤的压板和水田土壤的粘闭的含义及其防止,认识轮作和培肥对改良耕层结构的意义。

绪论(土壤地理学部分)

第一节土壤发生学、土壤分类学与土壤地理学

第二节土壤与土地的关系

习题要点:土壤发生学、土壤分类学、土壤地理学的概念、土壤与土地的关系、土地资源的开发与利用

本章重点、难点:土壤壤发生学及土壤分类学与土壤地理学之间的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解土壤发生学、土壤分类学及土壤地理学的概念,理解土壤与土地的关系,并理解土壤地理学在土地资源的开发利用的应用。

第一章土壤形成因素分析

第一节成土因素学说的建立、发展和现状

第二节气候对土壤的影响、干燥度、风化因子

第三节生物对土壤形成的影响(地质大循环、生物小循环、植物、动物、微生物对土壤形成的影响)

第四节母质对土壤的作用(迁移系数、淋溶因子、淋溶值)

第五节地形对土壤的影响(对物质能量的再分配)

第六节时间因素对土壤的影响(个体发育、系统发育、相对年龄、绝对年龄)

第七节内动力地质作用对土壤发生的影响

第八节人为因素对土壤形成的作用。

第九节土壤的成土过程(原始成土过程、有机质积累过程、粘化过程、积钙、脱钙与复钙过程、盐化与脱盐化过程、碱化与脱碱化过程、灰化与漂灰化过程、白浆化过程、富铝化过程、潜育化过程、潴育化过程、熟化过程)

第十节土壤发生层的表示符号

第十一节土壤剖面形态与土壤景观(单个土体、聚合土体、土壤剖面构型)

习题要点:主要成土因素对土壤形成发育的影响、成土过程(概念)、土壤发生层的表示符号、单个土体、聚合土体、土壤剖面构型等概念

本章重点、难点:重点是生物气候条件对土壤的影响难点是本章基本概念较多。

本章教学要求:本章要求学生了解成土因素对土壤形成发育的影响,重点理解气候因素对土壤形成发育的影响,掌握土壤形成发育过程中的主要成土过程。

第二章土壤分类

第一节土壤分类概述(土壤分类的目的意义)

第二节中国的土壤分类历史与现状(中国土壤发生学分类)

第三节世界土壤分类(土壤发生学分类、诊断学分类、美国的土壤系统分类、联合国土壤分类)

第四节中国土壤系统分类

第五节土壤分类的应用

习题要点:土壤分类的目的和意义、土壤诊断、土壤系统分类的概念、中国土壤系统分类本章重点、难点:重点为土壤分类的依据、难点为土壤系统分类法的诊断层指标。

本章教学要求:本章要求学生了解土壤分类的目的和意义,了解中国土壤分类的历史与现状,并理解目前世界上流行的土壤分类系统,掌握美国土壤系统分类中诊断特征及诊断层等概念。

第三章中国土壤形成的地理基础

第一节中国的气候

第二节地势与地貌

第三节成土母质风化壳类型

第四节植被因素

第五节人类活动

第六节中国土壤分布的地带性规律(中国纬度土壤带、经度土壤带、垂直土壤带、纬度地带性、经度地带性、正负向垂直地带性、地方性分布规律、中域与微域分布规律)习题要点:中国气候条件与土壤形成与土壤分布之间的关系、中国主要成土母质类型、土壤的纬度地带性、土壤的经度地带性、土壤的垂直地带性、隐地带性

本章重点、难点:重点是中国土壤的水平分布规律、难点是了解分类规律的成因。

本章教学要求:本章要求学生了解中国的气候、地势与地貌等自然地理气候特点,理解气候、成土母质、植被因素和人类活动等对中国土壤形成的影响,掌握中国主要土壤类型分布的纬度地带性及垂直地带性规律。

第四章棕色针叶林土、暗棕壤、白浆土

第一节棕色针叶林土

第二节暗棕壤

第三节白浆土

习题要点:棕色针叶林土、暗棕壤和白浆土之间的相互区别。

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解棕色针叶林土、暗棕壤及白浆土的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第五章棕壤与褐土

第一节棕壤

第二节褐土

习题要点:棕壤和褐土之间的区别、残积粘化、淋沾粘化

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解棕壤及褐土的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第六章黄棕壤与黄褐土

第一节黄棕壤

第二节黄褐土

第三节黄棕壤与黄褐土的合理利用

习题要点:弱富铝化过程、黄棕壤与黄褐土的区别

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解黄棕壤及黄褐土的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第七章红壤、黄壤、砖红壤及燥红土

第一节红壤

第二节黄壤

第三节砖红壤

第四节燥红土

第五节红黄壤土类的利用

习题要点:脱硅富铁铝化过程、铁铝土纲、黄化过程、表征风化程度的几种指标

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解红壤、黄壤、砖红壤、燥红土、红黄壤等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第八章黑土、黑钙土、栗钙土

第一节黑土

第二节黑钙土

第三节栗钙土

习题要点:碳酸钙的淋溶淀积过程、黑土无钙积层的成因

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解黑土、黑钙土及栗钙土等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第九章棕钙土、灰钙土与荒漠土壤

第一节棕钙土

第二节灰钙土

第三节荒漠土壤

习题要点:干旱土与漠土的气候条件与植被类型的变化造成的淋溶强度或钙积层、石膏层、盐化层在剖面中的层位出现深度的变化

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解棕钙土、灰钙土及荒漠土壤等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第十章潮土、草甸土、砂姜黑土、沼泽土与泥炭土

第一节潮土

第三节砂姜黑土

第四节沼泽土与泥炭土

习题要点:半水成土与水成土的区别、沼泽土与泥炭土的泥炭层的区别、潮土、砂姜黑土中的砂姜的形成与褐土和黑钙土中砂姜的区别

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解潮土、草甸土、砂姜黑土、沼泽土与泥炭土等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第十一章盐碱土

第一节盐土

第二节碱土

第三节盐碱土的利用改良

习题要点:盐土和碱土在含盐组成上的区别、盐土及碱土的成土过程

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解盐土、碱土等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第十二章初育土壤

第一节冲积土

第二节风沙土

第三节黄绵土

第四节石灰岩土

第五节紫色土

第六节磷质石灰土

第七节火山灰土

第八节石质土

习题要点:初育土形成的主要影响因素

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解冲积土、黄绵土、石灰岩土、紫色土等土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

第十三章山地土壤

第一节山地土壤特点

第二节中国主要山地土壤类型

第三节山地土壤的开发利用

习题要点:山地土壤的主要类型、山地草甸土

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解和理解山地土壤的特点及中国主要山地土类,并掌握相关山地土类合理开发利用的途径。

第十四章水稻土、灌淤土与菜园土

第一节水稻土

第二节灌淤土

第三节菜园土

习题要点:人为土纲、水稻土、菜园土、灌淤土的概念及形成过程

本章重点、难点:重点在各种类型土壤资源的性质、存在问题及利用改良途径、难点在分析这些性质的成因、与周围自然环境的关系。

本章教学要求:本章要求学生了解水稻土、灌淤土及菜园土等人为土类的分布与成土条件及其亚类划分,理解其成土过程中所形成的典型剖面特征,并掌握相关土类合理利用与改良的途径。

五、考核方式及要求

考核方式:闭卷笔试。总成绩由二部分组成,即:平时成绩+考试成绩。

六、推荐教材及教学参考书

教材:1、《土壤学》,黄昌勇、徐建明主编,中国农业出版社,2010年第3版,标准书号:978-7-109-14759-1。

2、《土壤地理学》,张凤荣主编,中国农业出版社,2002年第一版,标准书号:

978-7-109-07371-5。

参考书:1、《The Nature and Properties of Soil》,Nyle C. Brady, Ray R. Weil.

编著,Soil.Pearson Education Pte. Ltd.,2002年

2、《 Soil Science 》,McLaren,R. G., Camron, K.C.编著,Oxford University Press,

1997年

3、《土壤学(上册)》,朱祖祥主编,全国高等农业院校试用教材。北京:农业

出版社,1983年第一版,标准书号:16144.2644。

4、《土壤学(下册)》,朱祖祥主编,全国高等农业院校试用教材。北京:农业

出版社,1983年第一版,标准书号:16144.2645。

大纲修订人:陈效民、张旭辉

大纲审定人:李荣

修订日期:2015年4月20日

东北农业大学本科实验课程教学大纲种子学实验

东北农业大学本科实验课程教学大纲种子学实验 撰写人:张林 学院:农学院

2010年2月25日

东北农业大学本科实验课程教学大纲 种子学实验 Seed Breeding and Process Preservation Experiment(1) 一、实验课程课号: 课程编号:z 适用专业:农学、农产、农艺教育等 实验总学时数(周学时):16 总学分:0.5 开出实验个数:(验证实验个;综合实验 4 个;设计实验 1 个;创新性实验个) 应开实验学期:第7学期 二、实验课程简介 本课程主要针对农学、农产、农艺教育等专业的学生,结合种子学课程所学的理论知识,掌握集中种子纯度、净度、发芽率、水分等项目的检测,其中包括5个实验,分别为种子形态构造的观察与种子形态法测定种子纯度、种子净度分析、种子生活力、发芽率和活力的测定、种子水分测定的标准方法和电子法的比较及玉米种子盐溶蛋白聚丙烯酰胺凝胶电泳鉴定,基本上能够满足学生毕业后工作上的需求,能够独立完成与种子质量密切相关项目测定相关的工作任务。三、实验教学目标及基本要求 通过本课程的学习,使学生了解并掌握主要农作物的种子质量监控方面重要指标的测定及相关知识的了解,增强学生的实践操作能力,培养今后从事农业科学研究、技术推广、教育、生产和管理等方面的高级实用专业人才。在实验教学过程中,要求对实验课所需要的仪器设备等给予充分的保证。 四、教材及主要参考书

1.教材: (1)颜启传主编,《种子学》,2001年,中国农业出版社。 (2)王振华主编,农作物种子学实验指导,东北农业大学校内教材 2.主要参考书: (1)郭尧君编著,蛋白质电泳实验技术 (2)山东农业大学种子研究室主编,作物种子实验技术,河南科学技术出版社 (3)颜启传编著,种子检验的原理和技术,农业出版社 五、考核办法 1、学生的理论与实践结合能力15分 2、出勤情况20分 共分5个实验,缺勤一次扣4分。 3、学生的实验报告70分 实验报告成绩由各实验成绩平均计算得来,实验报告成绩占实验考核成绩的70%。每个实验报告的成绩给分标准如下: (1)实验结果正确、可靠,严格按照实验报告要求书写,字迹工整。100分 (2)实验结果较正确、可信度较高,能够较好的按照实验报告要求书写,字迹工整。85~99分 (3)实验结果较正确,能够按照实验报告要求书写,但字迹潦草。75~84分 (4)实验结果较差,但书写工整,能按照实验报告要求书写。60~74分(5)实验结果较差,不能按照实验报告要求书写。50~59分 (6)出现抄袭他人实验结果现象,无论抄袭者或被抄袭者,均给予同等分

试验诊断学课程教学大纲

《实验诊断学》课程教学大纲 课程编号: 课程名称:实验诊断学 英文名称:laboratory diagnosis 课程类型:专业基础课必修考查 总学时:42 学分:2.5 理论课学时:32 实验课学时:10 适用对象:口腔医学专业本科学生 一、课程性质和地位 实验诊断是通过物理、化学和生物学等实验室方法对患者的血液、体液、分泌物、排泄物、细胞取样和组织标本等进行检查,从而获得病原学、病理形态学或器官功能状态等资料,结合病史、临床症状和体征进行全面分析的诊断方法。是连接基础医学与临床医学的桥梁,也是打开临床医学大门的一把钥匙。通过对实验诊断的学习,为临床各学科、临床见习与实习奠定基础。 二、教学环节及教学手段和方法 实验诊断的环节包括课堂教学、实验、考试等。其中课堂是通过教师对指定教材部分章节的讲解,结合CAI课件、电化、多媒体,对板书和各类鉴别要点的挂图进行启发式,以达到使学生融会贯通、快速理解的目的。实验是教师在实验室里指导学生通过动手操作等手段强化学生对理论的记忆,使之更好地配合好理论。 三、教学内容及要求 实验诊断学以临床诊断为中心,要求学生通过学习正确选择,掌握各项检查的适应症,熟悉和了解原理和方法,重点掌握参考值和临床想结合正确解释检查结果,指导临床诊断和治疗。 第一章概论 【掌握】掌握实验诊断学的基本概念,主要内容。 【熟悉】正确的选择实验室检查项目。 【了解】如何进行标本的采集和处理。 第二章临床血液学检测 第一节血液的一般检测 【掌握】红细胞计数、血红蛋白测定、白细胞计数、白细胞分类计数的方法、正常值及

增减变化的临床意义。 【熟悉】贫血的形态学分类法、网织红细胞计数、红细胞比积测定及红细胞沉降率测定的方法、正常值及其临床意义 【了解】了解红、白细胞病理形态改变的内容及其临床意义。 思考题: 1、红细胞血红蛋白的测定的参考值、临床意义? 2、红细胞各种形态变化的临床意义? 3、中性粒细胞增多、减低的临床意义? 4、中性粒细胞核象变化如何,何为核左移、核右移? 5、异型淋巴细胞包括几种,形态变化如何? 6、三种红细胞指数结束变化的临床意义? 第二节溶血性贫血的实验室检测 【熟悉】溶贫常用的实验室检查的临床应用。 思考题:溶血性贫血的实验诊断项目有那些? 第三节血细胞的形态特征 【掌握】骨髓细胞的起源及发育演变规律。 【熟悉】正常骨髓细胞的形态和分类 【了解】常用的细胞化学染色法及诊断意义 思考题: 1、骨髓增生度分级及临床意义 2、细胞组织化学染色的临床意义 第四节血型鉴定与交叉配血试验 【掌握】ABO血型系统、血型鉴定及交叉配血试验的原则。 【熟悉】ABO血型系统和Rh血型系统及其临床意义。 【了解】其他血型系统。 思考题: 1、ABO血型鉴定的临床意义,交叉配血临床意义? 2、Rh血型鉴定的临床意义? 第五节常见血液病的血液学特征 【熟悉】各种贫血的骨髓象和血象的形态学特点

水工程经济与概预算课程教学大纲

南昌大学科学技术学院 理工学科部 《水工程经济与概预算》课程 教学大纲 适用专业:给水排水科学与工程专业 二○一五年七月

《水工程经济与概预算》课程教学大纲一、课程基本信息

二、课程内容及基本要求 第一章工程造价基本知识 课程内容: 1、基本建设和分类。 2、基本建设程序。 3、基本建设项目划分。 4、建设工程造价和文件。 基本要求: 1、熟悉基本建设和分类。 2、了解基本建设程序。 3、了解基本建设项目划分。 4、掌握建设工程造价和文件。 本章重点:基本建设和分类、建设工程造价和文件。 本章难点:建设工程造价和文件。 第二章水工程造价编制与组成 课程内容: 1、投资估算。 2、设计概算。 3、施工图预算。 4、工程价款结算与竣工决算。 基本要求: 掌握投资估算、设计概算、施工图预算、工程价款结算与竣工决算。 本章重点:投资估算、设计概算、施工图预算、工程价款结算与竣工决算。本章难点:投资估算、设计概算、施工图预算、工程价款结算与竣工决算。第三章工程定额 课程内容: 1、定额概述。 2、企业定额与施工定额。 3、概算定额与概算指标。 4、单位估价表。 5、工程预算定额。 基本要求: 1、熟悉企业定额与施工定额、概算定额与概算指标、工程预算定额。 2、掌握单位估价表。 本章重点:企业定额与施工定额、概算定额与概算指标、工程预算定额。

本章难点:企业定额与施工定额、概算定额与概算指标、工程预算定额。第四章水工程概预算费用与计价程序 课程内容: 1、水工程费用与组成。 2、水工程计价程序。 3、水工程费用计算。 4、水工程造价构成分析。 5、工程量清单计价。 基本要求: 1、熟悉水工程费用与组成。 2、了解水工程计价程序。 3、掌握水工程费用计算。 4、了解水工程造价构成分析。 5、学会工程量清单计价。 本章重点:水工程费用与组成;水工程费用计算。 本章难点:水工程费用计算。 第五章给水排水工程施工图概预算编制 课程内容: 1、给水排水工程系统概述。 2、给水排水工程量计算规则与计价表套用。 3、工程量清单项目设置。 4、给水排水工程施工图预算编制实例。 5、给水排水工程工程量清单计价编制实例。 基本要求: 1、了解给水排水工程系统。 2、熟悉给水排水工程量计算规则与计价表套用。 3、掌握工程量清单项目设置。 本章重点:给水排水工程量计算规则与计价表套用;工程量清单项目设置。本章难点:给水排水工程量计算规则与计价表套用。 第六章消防工程施工图概预算编制 课程内容: 1、消防工程系统概述。 2、工程量计算规则与计价表套用。 3、工程量清单项目设置。 4、消防工程工程量清单计价编制实例。

海洋探测与调查课程教学大纲

海洋探测与调查课程教学大纲 课程代码:69121070 课程中文名称:海洋探测与调查 课程英文名称:Ocean Exploration and Survey 学分:3.0 周学时:2.5-1.0 面向对象: 预修要求:大学物理、高等数学、海洋技术导论、海洋实验技术 一、课程介绍 (一)中文简介 本课程旨在介绍在海洋探测与调查中常用仪器及方法。课程内容主要由四部分组成:(1)传感与测量基础知识和基本概念,(2)多种传感器的原理、信号转换及应用,(3)海洋调查的主要原理方法、仪器设备,(4)海洋调查数据的处理和分析方法。 (二)英文简介 The purpose of this course is to introduce knowledge on target detection and survey in ocean. The curriculum mainly consists of four parts: (1) basic knowledge and basic concepts on sensors and measurement, (2) working principles of different sensors, signal conversion and the applications, (3) main principles, apparatus, equipment for ocean hydrographic survey, (4) marine survey data processing and analysis. 二、教学目标 (一)学习目标 海洋探测与调查技术是海洋技术的重要组成部分,主要包括传感与检测技术、海洋调查方法两大方面内容。 传感与检测技术是自动化学科的重要组成部分。通过相关内容的学习,学生应该掌握工程检测中常用的传感器、以及运用这些传感器测量诸如压力、温度、位移、物位、转速和振动等参数的方法。在传感器技术方面具有一定的知识,了解工程检测中常用传感器的结构、

四川大学华西医学院口腔组织病理学大纲

口腔组织病理学教学大纲 (供七、五年制学生用) 一、课程基本信息 课程名称:口腔组织病理学(Oral Histology and Pathology) 课程号:50300540(7年制)50301140(5年制) 课程类别:专业基础课 学时:64 学分:4 二、教学目的及要求 口腔组织病理学是口腔专业重要的专业基础课程。它是联系医学基础和口腔专业知识的桥梁和纽带。它的内容包括了口腔颌面部软硬组织的胚胎发生和组织形成,包括了口腔颌面部疾病的组织发生和临床病理表现。口腔组织病理学涉及面广、内容深刻,需要学生具有扎实的医学知识和一定的理解领会能力。针对口腔组织病理学的知识特点,和其在口腔医学中的重要地位。我们制定了本课程的教学大纲和教学规划。首先本课程通过循序渐进的对牙齿的发生、组织特点以及颌面部组织的发生和组织特点进行基本理论知识的讲授,并且在每堂大课后均有同等学时的实验课程,通过大课多媒体系统和实验课显微图像互动教学系统相结合,促进和帮助学生掌握理解所学的知识理论。长期以来,我们在大课讲授和实验课指导相辅中进行口腔组织病理学的教学工作,并且随着教学设备和方法的改进,这样的教学方法得到了进一步的完善。 在本课程的教学中,教师应认真执行三基(基本理论、基本知识、基本技能)三严(严肃态度、严格作风、严密方法),讲授与实验相结合,通过教学实验与课堂讨论深化对基本理论的认识,并结合科研适当介绍本学科国内外的发展动态与学术前沿。学生通过听课、实验室实习、电教图像观摩、自学、教师辅导、实验课和笔试考试等方式完成教学大纲内容。

三、教学内容 口腔组织胚胎学 一牙釉质、牙骨质 1目的要求: ①掌握牙釉质和牙骨质组织结构及理化特性 ②掌握釉质中有机物集中处的组织学现象 ③熟悉了解釉质的生活代谢及超微结构特征,了解牙骨质的生物学特性,釉牙骨质界和釉牙本质界 2讲课内容: ①釉质和牙骨质的理化性质 ②牙釉质和牙骨质的组织结构及有机物集中的组织学现象 ③牙釉质的增龄变化、临床应用;牙骨质生物学特性及釉牙骨质界、釉牙本质 界 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片 二牙本质、牙髓 1目的要求: ①掌握牙本质和牙髓的组织结构及前者的理化特性 ②掌握牙本质中钙化程度差异的组织学现象及反应性变化 ③了解牙本质的神经分布及感觉、熟悉牙髓的增龄变化 2讲课内容: ①牙本质的理化特性 ②牙本质牙髓的组织结构、功能及反应性变化;牙本质钙化差异的组织学现象 ③牙本质的神经分布和感觉 3实验内容: ①牙齿纵磨片 ②牙齿横磨片

《农业植物病理学农学、植科、种子》课程教学大纲

《农业植物病理学(农学、植科、种子)》课程教学大纲 课程编号:02060 英文名称:Plant Pathology in Agriculture 一、课程说明 1. 课程类别 专业课程 2. 适应专业及课程性质 农学专业、植科专业、种子专业必修课 3.课程目的 (1)通过课程的学习,使学生掌握植物病理学基本知识和基本理论。掌握病害综合防治的基本原理与方法。 (2)通过课程的学习,使学生了解主要栽培作物的主要侵染性病害的基本知识和基本理论,掌握病害综合防治的基本原理与方法。 4. 学分与学时 学分为1.5.学时为32 5. 建议先修课程 农业植物病理学是以微生物学、植物学、植物生理学、生物化学、遗传学、分子生物学、作物栽培学、土壤学、农业气象学、化学、物理学、园艺学等学科为基础,在学习本门课程之前,学生必须具备相关的植物学、微生物学、气象学、遗传学、作物栽培学、土壤肥料学、植物生理和生物化学方面的基础知识和基本操作技能 6. 推荐教材或参考书目 推荐教材: (1)《植物病理学》(第二版).华南农业大学、河北农业大学主编.中国农业出版社.2000年参考书目: (1)《普通植物病理学》.许志刚主编.中国农业出版社.2002年 (2)《植物病理学原理》.宗兆锋,康振生主编.中国农业出版社.2002年 (3)《农业植物病理学》南方本.陈利锋,徐敬友主编. 中国农业出版社.2001年 (4)《农业植物病理学》北方本.张满良主编.世界图书出版公司.1997年 (5)《中国农作物主要病虫害》(上、下册).中国农作物病虫害编辑委员会主编.农业出版社.1979年 (6)《Plant Pathology in Agriculture》David W. Parry,Cambridge University press.1990 (7)《Cereal Diseases,Their Pathology and Control》 Second Edition, D. Gareth Jones and Brian C. Clifford , John Wiley & Sons, Chichester. New York. Brisbane. Toronto.1983 (8)《Rice Diseases》 Seond Edition, S. H. Ou, Commonwealth Agricultural Bureaux.1985 (9)《Vegetable Diseases and their Control》Arden F. Sherf and Alan A. Mscnab Wiley-Interscience York.1986. 7. 教学方法与手段 (1)采用课堂教学与实践教学相结合的教学方法,课堂教学与实验课并重 (2)课堂教学以多媒体教学为主 8. 考核及成绩评定 考核方式:考试

企业诊断-临床诊断学课程教学大纲8年制 精品

《临床诊断学》课程教学大纲(8年制) 课程编号: 14037401 学分: 7.5 总学时:103 学时 大纲执笔人:戚秀卿、宋浩明、刘琦大纲审核人:戚秀卿 一、课程性质与目的 临床诊断学是研究诊断疾病的基础理论、基本知识、基本技能和诊断思维的一门临床学科;是在基础医学课程学习后,为过渡到临床各科学习而开设的临床课程;是临床各学科的基础课,也是通向临床各科学习的桥梁。 本课程的目的是通过学习问诊和体格检查的基本内容、方法技巧和心电图、肺功能以及各种内镜检查的方法和临床意义,使学生掌握诊断疾病的基本原理和方法,正确地搜集资料、分析综合,得出符合疾病本质的结论——临床诊断。 《临床诊断学》为103学时。 二、面向专业 临床医学等专业。 三、课程基本要求 深入领会各个症状的病因、发生机制、临床表现特点及其在诊断中的作用。逐步学会与患者接触和交流,掌握问诊的方法、内容和良好的问诊技巧,能独立进行全面系统的问诊。能用规范的手法进行全身系统的体格检查,掌握异常体征及其临床意义。掌握正常心电图及常见异常心电图图形分析。熟悉诊断步骤,逐步掌握临床思维方法,能根据病史、体格检查及必要的辅助检查资料,进行归纳、整理,按照诊断程序进行临床分析、综合,作出临床诊断。独立完成内容真实、格式正确、字体规范、文笔流畅、表达清晰的病历,并能作清楚、流畅的口头报告。 (一)症状学 掌握常见症状的病因、发生机制、临床表现、伴随症状、鉴别诊断及问诊要点。掌握询问常见症状的方法,通过分析症状的个性及其伴随症状作出初步症状诊断。 (二)问诊 掌握问诊的方法,内容及注意事项,使学生充分认识问诊的重要性。熟悉特

《林业技术经济学》(新版)教学大纲

《林业技术经济学》课程教学大纲 授课专业:林学专业2007级 学时数:27 学分数:1.5 一、课程的性质和目的 本门课程是林学专业的选修课。林业技术经济学是技术经济学的一个分支,是一门介于自然科学和社会科学之间的交叉科学,或称边缘科学。它是对为达到某种预定目的而可能被采用的各项不同的技术政策、技术方案、技术措施的经济效果进行计算、分析、比较和评价,从而选择技术上先进、经济上合理的最优方案的科学,即技术经济学是一门研究技术领域经济问题和经济规律,研究技术进步与经济增长之间的相互关系的科学。林业技术经济学也是林业经济学科体系中的一门新兴学科。 二、课程教学内容 绪论(0.5学时) 要求理解技术经济的概念,技术和经济的关系,林业技术经济研究的对象、内容和任务以及其理论基础与指导思想。 一般了解:林业技术经济研究的内容和任务以及其理论基础与指导思想。 全面理解:技术经济的概念,技术和经济的关系。 简单应用:简述林业技术经济与其它学科的关系。 第一章林业技术经济效果的基本原理(1.5学时) 一般了解:林业技术经济效果的特点,如何处理林业生产中不同技术经济效果之间的关系。 全面理解:经济效果原理。 难点分析:经济效果原理和如何理解林业技术经济效果的特点。 第二章技术方案经济比较的可比条件和评价标准(2学时) 一般了解:技术方案经济比较的可比条件。 全面理解:评价林业技术方案的客观标准。 难点掌握:资金的时间价值。 综合运用:资金的时间价值的计算。 第三章林业技术经济效果指标(2学时) 一般了解:林业技术经济效果指标的作用和设置原则。 全面理解:林业技术经济效果指标。 重点掌握:林业技术经济效果指标体系。 难点分析:林业技术经济效果指标体系。 第四章林业技术经济分析的一般方法(3学时) 一般了解:林业技术经济效果研究的一般步骤,以及调查研究和实验研究的内容。 全面理解:比较分析、因素分析、盈亏平衡分析。 难点分析:因素分析。 第五章技术经济预测和决策(4学时) 一般了解:技术经济预测概述。 全面理解:定性预测法、回归预测、时间序列预测以及其它方法,马尔科预测技术,技术经济决策和效用曲线。 难点分析:回归预测和效用曲线的应用。 第六章线性规划(1学时) 本章内容要做好自学的基础上再进行讲解,因为其中内容涉及到数学内容的较多,难于在有限时间内讲解清

现代科学技术概论-教学大纲

《现代科学技术概论》课程教学大纲 【课程编号】:538900020 【英文译名】:Generality of Modern Science and Technology 【适用专业】:本课程适用于理、工、文、管、农类各专业。 【学分数】:2 【总学时】:32 一、本课程教学目的和课程性质 《现代科学技术概论》作为大学生文化素质教育主要课程之一。本课程以现代科学技术知识为主线,通过丰富的内容、翔实的材料、典型的事例介绍现代高新技术的发展、现状、趋势及对社会的影响,形成文理交叉、理工渗透、专业基础与技术应用相结合的课程体系,有助于大学生树立科学意识,提高科学素养,学会科学思维,形成科学世界观和方法论。 二、本课程的基本要求 (一)从内容上,应使学生了解科学技术发展简史;现代高新技术的主要内容、发展现状和发展前景;科学技术与社会的关系。 (二)从能力方面,应培养学生科学的思维方法,对科学探索的兴趣和爱好,进一步形成科学的世界观和方法论。 (三)从教学方法上,以讲授为主,适当加以课堂讨论,同时充分发挥多媒体技术的优势,建立网络教学、交流、辅导系统。 三、本课程与其他课程的关系 本课程为后续的基础课程及专业课程的学习提供丰富的科学技术背景知识和必要的理论基础。 四、课程内容 1.科学技术发展简史 1.1科学与技术概论 1.2古代科学技术 1.3近代科学技术 1.4现代科学技术革命 2.现代科学技术 2.1生物技术 2.2现代信息技术 2.3激光技术 2.4新材料技术 2.5新能源技术 2.6 空间与海洋技术 1

工程技术中心 2 2.7 环境科学技术 3工程技术基础 3.1工程图学基础 3.2 工程力学 3.3 工程材料 3.4机械设计与制造基础 3.5先进制造技术 4.科学技术与社会 4.1科技的社会功能 4.2二十世纪科技的发展与创新 4.3科教兴国 4.4科技进步与可持续发展 4.5科学技术与人文社会科学 五、教学方法建议 对于该课程的教学,注重发挥现代教育技术的优势,改进教学方法,深化教学改革,提高教学效能,取得较好实践效果。 在教学中注意把握好本课程教学目标的特性,关注科学技术前沿的动态变化、关注学生的学习需求、关注不同专业学生的基础差异性,因材施教,因势利导,使教学内容具针对性和实效性。 在具体教学中,坚持教学双向互动,设计了许多专题,供师生讨论、辩论,提倡质疑,培养探索精神,将科学探索与课堂教学有机结合。 教学中,注重将多种方法和手段灵活运用到教学中,采用现代声像技术和多媒体技术让教学信息多途径传播,强化现代科学技术的直观性和课堂元素的丰富性。通过研制多媒体教学软件和信息资源,化静为动,变难为易,拓宽了教学的时空,激发了学生的学习兴趣。通过营造教学情境,寓教于乐,增强了教学的直观性、生动性,调动了学生学习的积极性。 六、考核方式 考核成绩= 平时成绩(40%)+ 考试成绩(60%) 平时成绩以考勤、课堂表现、回答问题等情况作为考查依据,考查合格者可以参加期末考试;考试实行笔试,百分制记分。 七、其它说明 八、选用教材及主要参考书 1、教材 2、参考书

病理学教学大纲

病理学 pathology 第一章细胞、组织的适应和损伤 (一)目的与要求 1、掌握各类适应及变性的概念及形态学特点(光镜及电镜特点)。 2、掌握坏死的概念以及各种坏死类型的形态学特点。 3、了解和掌握细胞损伤和适应的原因及发生机制。 (二)教学内容 1.细胞适应和细胞老化 (1)掌握肥大的概念,熟悉其类型。 (2)掌握增生的概念,熟悉其常见类型。 (3)掌握萎缩的概念和类型。 (4)掌握化生的概念和常见类型。 (5)熟悉老化的概念,了解老化的机制。 2. 细胞、组织的损伤 (1)熟悉细胞、组织损伤的原因。 (2)了解细胞、组织损伤的机制。 3. 细胞、组织的损伤的形态学改变 (1)变性 ①掌握细胞水肿的概念及病理变化。 ②掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制。 ③掌握玻璃样变的概念、类型,熟悉其病理变化。 ④掌握纤维素样变性的概念,了解其病理变化。 ⑤掌握病理性色素沉积的类别,熟悉脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程。 ⑥掌握病理性钙化的概念,熟悉其类型。 (2)细胞死亡 ①掌握坏死的概念、病理变化和类型及各类型的病理变化。 ②熟悉坏死的结局。

③掌握凋亡与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点、发生机制及生物学意义。 第二章损伤的修复 (一)目的与要求 1、了解和掌握再生概念、类型、调控及各组织细胞的再生能力。 2、掌握肉芽组织的概念、组成成分及作用。 3、掌握创伤愈合基本过程和类型。 (二)教学内容 1.再生 (1)掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类。 (2)熟悉上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程。 (3)熟悉修复的概念 2.细胞的生长和调控 了解再生的调控及生长因子和生长抑素的概念和作用。 3. 纤维性修复 (1)掌握肉芽组织的结构和功能。 (2)熟悉肉芽组织的结局。 (3)了解瘢痕组织的形态,了解其对机体的作用。 4. 创伤愈合 (1)掌握骨折愈合的过程。 (2)熟悉皮肤创伤愈合的基本过程和类型。 (3)了解影响创伤愈合的因素。 第三章局部血液循环障碍 (一)目的与要求 1、掌握淤血、血栓形成、栓塞、梗死的定义,它们的类型、病变特点、结 局及临床病理联系。 2、掌握血栓形成、栓塞、梗死之间的病理联系。 3、了解血栓形成、栓塞、梗死对机体的影响及临床表现。

临床诊断学课程教学大纲

临床诊断学课程教学大纲 课程编号:14037401 学分:7.5 总学时:103 学时 课程性质与目的 临床诊断学是研究诊断疾病的基础理论、差不多知识、差不多技能和诊断思维的一门临床学科;是在基础医学课程学习后,为过渡到临床各科学习而开设的临床课程;是临床各学科的基础课,也是通向临床各科学习的桥梁。 本课程的目的是通过学习咨询诊和体格检查的差不多内容、方法技巧和心电图、肺功能以及各种内镜检查的方法和临床意义,使学生把握诊断疾病的差不多原理和方法,正确地搜集资料、分析综合,得出符合疾病本质的结论——临床诊断。 《临床诊断学》为103学时。 面向专业 临床医学等专业。 课程差不多要求 深入领会各个症状的病因、发生气制、临床表现特点及其在诊断中的作用。逐步学会与患者接触和交流,把握咨询诊的方法、内容和良好的咨询诊技巧,能独立进行全面系统的咨询诊。能用规范的手法进行全身系统的体格检查,把握专门体征及其临床意义。把握正常心电图及常见专门心电图图形分析。熟悉诊断步骤,逐步把握临床思维方法,能按照病史、体格检查及必要的辅助检查资料,进行归纳、整理,按照诊断程序进行临床分析、综合,作出临床诊断。独立完成内容真实、格式正确、字体规范、文笔流畅、表达清晰的病历,并能作清晰、流畅的口头报告。 (一)症状学 把握常见症状的病因、发生气制、临床表现、相伴症状、鉴不诊断及咨询诊要点。把握询咨询常见症状的方法,通过分析症状的个性及其相伴症状作出初步症状诊断。 (二)咨询诊

把握咨询诊的方法,内容及注意事项,使学生充分认识咨询诊的重要性。熟悉专门情形的咨询诊技巧。 (三)体格检查 把握视、触、叩、听、嗅诊的差不多检查方法。 把握一样检查各项内容的正常状态和专门改变的临床意义。 学习头、颈部各器官的检查方法与顺序,认识正常状态,把握常见专门体征及临床意义。了解眼功能检查、眼底检查、听力检查。 学习视、触、叩、听四种差不多检查方法在胸廓和肺部的正确应用,并能获得较为准确的检查结果。把握胸部的体表标志、胸廓和肺部体检的差不多内容,识不肺部正常体征,把握常见专门体征及其产生气制、临床意义。 了解乳腺的检查方法、顺序、正常状态及专门改变。 了解呼吸系统某些专门的体检方法。熟悉呼吸系统常见专门发觉及其鉴不。 学习询咨询呼吸系统疾病病史的方法并写出病史及体格检查记录。 学习心脏的检查方法并能获得较为准确的检查结果。把握心前区隆起、心尖搏动、心前区专门搏动、震颤、心脏浊音界及其变化的临床意义。把握S1、S2的产生气制、听诊特点及鉴不要点。把握心音变化、额外心音的概念、特点及临床意义。把握心脏杂音的产生气制、听诊要点、鉴不要点及其临床意义。把握心包摩擦音的产生气制、特点、临床意义及与胸膜摩擦音的区不。 熟悉脉搏、血压、血管杂音、周围血管征的检查方法及临床意义。 了解循环系统某些专门的体检方法。熟悉循环系统常见专门发觉及其鉴不。 学习询咨询心血管系统疾病病史的方法并写出病史及体格检查记录。 熟悉腹部体表标志及分区。把握腹部视、触(重点为肝、脾、胆囊、肾触诊)、叩、听诊检查方法。把握压痛、反跳痛、腹部肿块、腹水(移动性浊音、液波震颤)、振水音的检查方法及临床意义。 了解腹部某些专门的体检方法。熟悉腹部常见专门发觉及其鉴不。

《工程经济》教学大纲

重庆高级建筑技工学校《工程经济》课程教学大纲 专业课教研组编写教师:魏佳强 2013年2月23日 第一部分大纲说明 一、课程的概述。 在专业培养方案中,本课程是一门重要的选修课。这门课程的主要特点是理论知识较强。 课程类别:专业选修课 学时:27 适用对象:建筑工程施工专业成专学生 考核方式:该课程的考核方法分两部分成绩。期末考试占总成绩的70%,平时成绩30%。 先修课程:高等数学、建筑经济与企业管理等 教学对象:2011级建筑工程施工专业二年级上学期的成专学生。 二、教学目标 本课程是建筑工程施工专业的一门选修课,它是由技术科学、经济学与管理科学等相互融合渗透而形成的一门综合性科学,具有理论面宽、实践性强、政策性要求高等特点。基本任务是研究建筑工程专业的基本经济规律及工程项目经济效果的分析原理和方法。 通过该课程的学习,可使学生掌握必要的技术经济学的基本理论、基本方法和基本技能及其在项目前期决策中的应用,并对建筑工程项目资金筹措、项目经济评价指标和方法、不确定性分析、项目可行性研究、财务评价、房地产开发项目经济评价、设备更新分析、价值工程、风险决策与风险管理等内容有一个系统的把握,具有一定的开展技术经济分析、解决有关实际问题的综合素质与能力。具有初步的经济分析、科学管理的基本能力。 德育目标 通过学生对本课程由浅入深地学习,激发学生对建筑及建筑行业的热爱,培养学生的爱岗敬业精神,成为一名技术强、能力过硬并具有强烈事业心、责任心的技术管理人才。 三、本课程与该专业其他课程的关系 由于本课程是一门理论性极强的专业课,用到的知识较为全面,既牵涉基础课,又涉及专业基础课,与其有密切联系的课程有:《建筑构造》、《建筑法规》、《建筑材料》、《工程量计价》。本课程是理论性和应用性极强的专业课。 四、教学方法 工程经济课程的特点是理论性和应用性很强。在教学方法上,要在讲清楚基本原理的基础上,让学生理解和学会工程经济规范条文的应用,熟悉各种经济指标,能熟练地运用规范进行各种基本构件的经济效果评价。 作业对熟悉基本理论和计算应用是不可缺少的,所以要有计划地根据课程的进度,安排足够的习题,培养学生独立解决问题的能力。要重视学生自我获取知识能力的培养,并以发展的眼光看待规范的相关规定。

病理学教学大纲

病理学教学大纲 (供六年制临床医学专业使用) 前言 病理学(Pathology)是基础医学与临床医学之间的桥梁学科,是一门重要的医学基础课。病理学的任务是运用各种方法研究疾病的病因、发生发展规律,包括发病机理和病理变化,以及疾病的转归和结局,从而阐明疾病的原理和本质,为疾病的诊断、预防和治疗提供科学的理论根据。 本教学大纲的制定是根据本校六年制临床医学专业的培养目标及教学学时,在2000年制定的教学大纲基础上修订而成。 教学内容以常见病、多发病为重点,适当介绍国内外病理学新进展,反映现代科学水平,通过理论讲授与实验课实习,使学生掌握临床医学专业必需具备的病理学基础知识、基本理论和基本技能。培养学生具有较强的独立思考、观察问题、分析问题和解决问题的能力,并培养学生科学的思维方法,为今后的学习与实践工作打下牢固的基础。通过新进展及新技术的介绍,使学生了解本学科的发展动态及趋势,以适应未来医学发展的需要。 为方便学生学习,本大纲将教材内容分为“掌握”、“熟悉”和“了解”三级要求。“掌握”即对教材内容必须要理解透彻,并在理解的基础上加以记忆;“熟悉”是指对教材的内容能理解清楚,记住其中的主要内容;“了解”是要求能理解教材中的内容,能记住内容的梗概。 理论教学部分 绪论 1.3. 目的要求: 了解病理学的概念、内容及基本任务。了解病理学在医学中的地位、常用的研究方法及发展史。 2.4. 教学内容: 病理学的基本概念、内容及任务;病理学在医学中的地位;病理学的研究方法及发展史。

第一章细胞、组织的适应和损伤 1.目的要求: 掌握萎缩的概念和类型,掌握肥大的概念,熟悉其类型,掌握增生的概念,熟悉其常见类型,掌握化生的概念和常见类型。 熟悉细胞、组织损伤的原因,了解细胞、组织损伤的机制。 掌握变性的概念;掌握细胞水肿的概念及病理变化;掌握脂肪变性的概念、肝细胞脂肪变性的病理变化及发病机制;掌握玻璃样变的概念、类型及病理变化;掌握纤维素样坏死的概念及其病理变化;熟悉病理性色素沉积的类别及脂褐素、含铁血黄素沉积的病理特点和形成过程,熟悉病理性钙化的概念及类型;了解淀粉样变性、粘液样变性的概念; 掌握坏死的概念、基本病变和类型及各类型的病理变化,熟悉坏死的结局,掌握凋亡的概念及其与坏死的区别,熟悉凋亡的形态特点,了解凋亡的机制及生物学意义 2.教学内容: (1)(3)细胞适应和细胞老化:萎缩、肥大、增生及化生。 (2)(4)细胞、组织的损伤:原因、机制、类型和形态学改变。 第二章损伤的修复 1.目的要求: 熟悉修复的概念;掌握再生的概念、类别和各组织的再生能力及其包含的细胞种类;掌握上皮、毛细血管和外周神经的再生过程,了解其它组织的再生过程 了解细胞再生与分化的分子机制、细胞外基质在细胞再生过程中的作用。 熟悉纤维性修复的概念,掌握肉芽组织的概念、形态特征、作用及结局;掌握瘢痕组织的形态,熟悉其对机体的作用。 掌握创伤愈合的基本过程和类型;熟悉骨折愈合的过程;了解影响创伤愈合的因素。

(完整版)种子学教学大纲

种子学》课程教学大纲 (种子生产与经营专业) 课程编号课程名称:种子学学时:32 实验学时:6 学分:2 一、课程的性质、目的和任务 种子学是研究作物种子的特征特性、生理功能和生命活动规律, 为农业生产服务的一门应用学科,是农学、农师专业的主要专业课程之一。本课程的教学,旨在使学生系统了解种子的形态构造、化学成分的特点及其与生理功能的关系,种子发育、成熟的过程和特点,种子休眠、活力、寿命、萌发及种子处理的概念、机理及其变化规律、调控措施,并运用这些理论来阐明种子加工、贮藏、质量检验的技术原理,熟练掌握种子加工、贮藏、质量检验的操作技术,能在生产实践中灵活运用所学知识解决具体问题。 二、课程教学的基本要求 课程教学应力求使学生弄清基本原理,掌握基本内容,熟悉操作规程,能独立解决种子工作中的实际问题。 三、教学内容,重点和难点 第一章绪论 1、教学内容 种子的涵义,种子学科的历史与发展,种子学的内容和任务,种子学与其他学科的关系,种子学在实施种子工程中的作用。 2、教学基本要求 掌握种子的涵义,了解种子学科的历史与发展,种子学与其他学科的关系,种子学在实施种子工程中的作用。 3、重点和难点: 重点:植物学种子和农业种子的基本概念和主要类型 难点:植物学种子和农业种子区别 第二章种子的形成与植物学分类 1、教学内容 双受精作用及种子的形成和发育;种子的一般形态和构造;种子的植物学分类;主要农作物种 子的形态和解剖构造 2、教学基本要求通过本章的学习,使学生掌握双受精作用及种子的形成和发育过程,熟悉种子的一般形态和构造,了解种子的植物学分类,并从专业的角度对主要农作物种子的形态和解剖构造有个充分的认识。 3、重点和难点: 重点:种皮上的构造及其与胚珠类型的关系;种子的发育和形成过程;种子的形态结构;主要农作物种子外部形态和内部构造的特点;运用种子形态构造特点进行种子鉴别的方法 难点:胚囊的发育和结构;双受精过程及意义;运用种子形态构造特点进行种子鉴别的方法 第三章种子的化学成分 1、教学内容 种子的主要化学成分及其含量;种子水分;种子的营养成分;生理活性物质;其他化学成份; 种子化学成分的影响因素 2、教学基本要求通过本章的学习,使学生了解种子的主要化学成分,理解环境条件对种子化学成分的影响。

临床诊断学教学大纲

《临床诊断学》课程教学大纲 —、课程性质、目得与任务: 临床诊断学就是研究诊断疾病得基本理论、基本知识、基本技能与诊断思维得一门临床学科。就是为医学生学毕基础医学各门学科,过渡到学习临床医学各学科而设立得一门必修课,就是临床各学科得基础课,也就是通向临床各科学习得桥梁。本课程得任务就是讲解问诊与体格检查得基本内容与方法技巧;心电图、肺功能与各种内镜检查得方法与临床意义;通过教学使学生掌握诊断疾病得基本原理与方法,正确地搜集资料、分析综合,得出符合疾病本质得结论——临床诊断。 二、课程基本要求: 在深入领会各个症状得病因与机制基础上,学会与患者接触与交流,独立进行全面系统得问诊,深入理解患者得主诉与病史。能用规范化手法进行系统、全面、重点、有序地体格检查,掌握常见异常体征及其临床意义。熟练掌握主诉、症状、体征间得内在联系与临床意义。熟悉心电图机操作,掌握正常心电图及常见异常心电图得图像分析。能根据病史、体格检查及必要得辅助检查资料,进行归纳、整理,按照诊断程序进行临床分析、综合,作出临床诊断,独立完成内容真实、格式规范、描述准确、用词恰当、字迹清晰、书写全面、符合要求得住院病历。 (一)问诊 掌握问诊得方法,内容及注意事项,使学生充分认识问诊得重要性。熟悉特殊情况得问诊技巧。 常见症状学 掌握常见症状得病因、发生机制、临床表现、伴随症状、鉴别诊断及问诊要点。掌握询问常见症状得方法,通过分析症状得个性及其伴随症状作出初步症状诊断。除课堂讲授外,部分内容自学。 (二)体格检查 1、掌握视、触、叩、听、嗅诊得基本检查方法。 2、掌握一般检查各项内容得正常状态与异常改变得临床意义。 3、掌握头、颈部各器官得检查方法、体征及临床意义。了解眼功能检查、眼底检查、听力 检查。 4、掌握视、触、叩、听四种基本方法在胸廓与肺部得应用,并能获得较为准确得检查结果。 掌握胸部得体表标志、肺部异常体征、产生机制及其临床意义。了解乳腺得检查方法、顺序、正常状态及异常改变。学习询问呼吸系统疾病病史得方法并写出病史及体格检查记录。 5、掌握心前区隆起,心尖搏动,心前区异常搏动得临床意义。掌握震颤、心脏浊音界得检查 方法及临床意义。掌握S1、S2得产生机制及听诊特点。掌握心音变化、额外心音得概念、特点及临床意义。掌握心脏杂音得产生机制、听诊要点、鉴别要点及其临床意义。掌握心包摩擦音得产生机制、特点、临床意义及与胸膜摩擦音得区别。掌握血压测量、周围血管征得检查方法与临床意义。熟悉脉搏、血管杂音得检查方法及临床意义。学习询问心血管系统疾病病史得方法并写出病史及体格检查记录。 6、熟悉腹部体表标志及分区。掌握腹部视、触、叩、听检查方法(重点为肝、胆、脾触诊)。 掌握压痛、反跳痛、腹部包块得检查方法及临床意义。掌握腹部常见体征及其临床意义。 学习询问消化系统疾病病史得方法并写出病史及体格检查记录。 7、熟悉肛门、直肠检查得方法与临床意义。 8、掌握脊柱、四肢、膝关节得检查方法及病理改变得临床意义。 9、熟悉神经系统检查得内容及方法(颅神经、感觉、运动及自主神经功能检查)。掌握神经

《化工技术经济》教学大纲

《化工技术经济》教案大纲 课程编号: 总学时:(理论教案学时,实践教案学时) 学分: 基本面向:化学工程与工艺类本科生 所属单位(教研室、实验室):化学工程系 一、课程的性质目的、性质及任务 本课程作为经济学的一个分支学科,是在社会主义市场经济理论的基础上,结合化学工业的技术特点,紧密联系中国国情和经济体制改革的实际,学习和掌握技术经济分析的基本理论和方法。其任务是运用技术经济分析的理论和方法,注重经济学和技术经济学的普遍原理与化工生产的紧密结合,研究化学工业和化工过程中经济规律和自然规律的结合,力求提高化工过程及设备、乃至整个工业的能源、资源的利用率,提高局部和整体的经济效益。 二、本课程的基本要求 .了解经济理论的基础知识和化学工业的特点; .通过学习经济效益分析的基本概念、基本原理,包括经济效益指标、资金的时间价值和等效计算、投资项目经济评价方法等,增强经济效益观念,提高效益分析能力; .理解和应用工程项目的可行性研究,掌握工程项目评价的理论和方法;. 能对生产、科研、设计等实际工作中的重要技术经济问题进行分析和论证,提高理论联系实际、分析和解决问题的能力。 三、本课程与其他课程的关系 本课程属于化学工程的选修课程,可以为先学习化工的基础知识作为铺垫,以增加了解本课程化工技术可行性和合理性,优化设计。 四、本课程的教案内容 (一)绪论 本课程的性质和任务; 本课程教案内容和教案环节的安排; 本课程的特点和学习要求; 本课程的考核方式; 化学工业的概念和特点; 技术和经济的关系;

化工技术经济学的形成及作用; 工程技术人员应具备的经济观念。 目的与要求: . 了解本课程的性质和任务; . 了解化学工业的概念和特点; . 明确技术和经济的关系; . 了解化工技术经济学的作用; . 明确工程技术人员应具备的经济观念。 (二)化工技术经济分析的基本要素 经济效益的概念和评价原则; 技术经济指标体系; 投资的基本概念; 固定资产投资和流动资金的估算; 设备折旧的计算方法; 成本及费用的估算; 销售收入、成本、利润与税金。 目的与要求: . 理解经济效益的概念、评价原则和技术经济指标体系;. 了解投资的基本概念和项目资产的组成; . 掌握固定资产投资和流动资金的估算方法; . 了解设备的折旧和折旧率; . 掌握设备折旧计算的基本方法; . 了解成本及费用的概念; . 掌握成本及费用的估算方法; . 理解销售收入、成本、利润与税金之间的关系。(三)化工技术经济的基本原理 可比原则; 资金时间价值的概念和衡量; 利息与利率; 现金流量及现金流量图; 资金等效值的概念; 资金等效值的计算方法。 目的与要求: . 了解可比原则的概念和应用;

海洋地质学教学大纲

海洋地质学教学大纲 课程名称:海洋地质学(双语)课程编码:0501090106 英文名称:Marine Geology 学时:54学分:3 适用专业:海洋技术、海洋科学课程类别:必修 课程性质:学科基础课先修课程:海洋科学导论 教材:Marine Geology,天津科技大学,刘宪斌选编,2005 海洋地质学,海洋出版社,刘宪斌译,2005.8 一、课程性质与任务 本课程是现代海洋科学学科的四大基础学科之一,是海洋科学和海洋技术专业的一门重要的学科基础课,是学生进一步学习海洋调查与观测、化学海洋学、生物海洋学和海洋地质勘探方法及其它专业课的重要基础。该课程在专业教学计划中具有非常重要的地位和作用,具有很强的实践性。海洋地质学不仅在“全球变化”和“全球构造”研究方面具有重要意义,而且在解决全球人口剧增带来的“资源短缺”和“环境恶化”等问题方面也起着重要作用,其调查研究成果可以直接为发展国民经济、寻找矿产资源、建设沿海及海底工程、预测和防治海洋地质灾害、保护海洋环境、维护国家权益等方面提供基础资料、科学依据和有效服务。本课程具有广泛的适用性,是从事海洋科学与技术研究等方面工作的科技人员的必备知识。 二、课程教学的基本要求: 本课程主要介绍海洋地质学的基本概念、海洋勘探、活动的海底、大洋中脊和海沟、海底火山、海岸带地质学和海洋财富等内容。 通过本课程的学习,学生掌握的知识、内容及掌握的程度要求为: 1.使学生系统地掌握板块构造理论、大陆边缘和海底构造、海洋沉积的基本概念、基 础知识和基本理论。 2.使学生掌握常规的海洋地质调查的基本技术和方法,了解高新技术在海洋地质学中 的应用。 3.熟记常用的海洋地质学英语单词,了解外国学者撰写论文的方法,能够阅读和查阅海