科尔伯格道德两难法对课堂教学的启示心得

科尔伯格道德发展六阶段

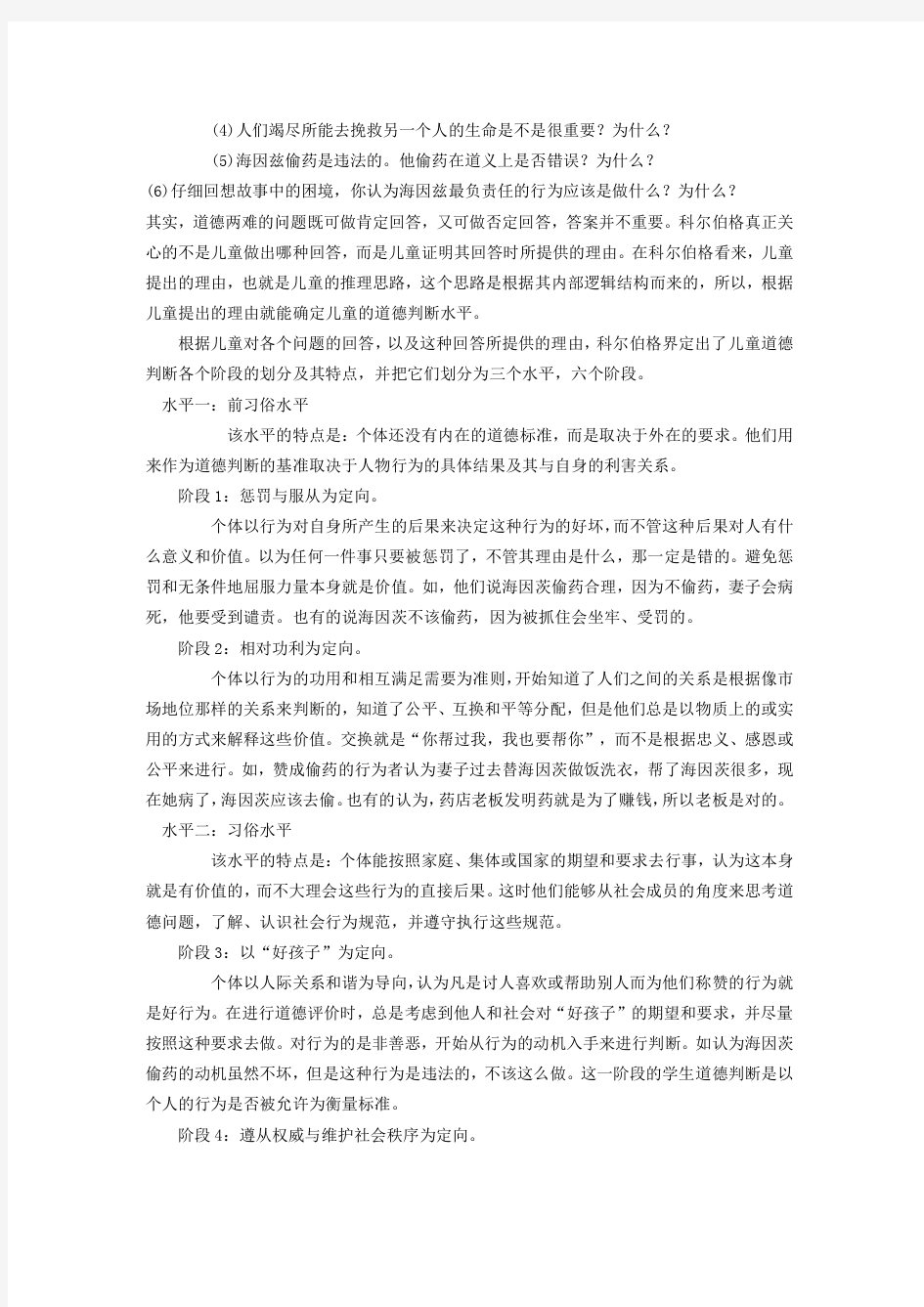

科尔伯格的道德发展六阶段 科尔伯格认为学校道德教育的目的是促进学生道德判断能力的发展。他根据儿童道德认知发展的阶段性提出了“道德两难法”,在道德两难故事的讨论中,启发儿童积极思考道德问题,从道德的冲突中寻找正确的答案,来发展儿童的道德判断力。 这则道德两难故事我们也非常熟悉: 欧洲有一位妇女患了癌症,生命危在旦夕。医生告诉她的丈夫海因茨,只有本城一个药剂师最近发明的一种药可以救他的妻子。但该药价钱十分昂贵,要卖到成本价的十倍。海因茨四处求人,尽全力也只借到了购药所需钱数的一半。万般无奈之下,海因茨只得请求药剂师便宜一点儿卖给他,或允许他赊账。但药剂师坚决不答应他的请求,并说他发明这种药就是为了赚钱。海因茨在走投无路的情况下,为了挽救妻子的生命,在夜间闯入药店偷了药,治好了妻子的病。但海因茨因此被警察抓了起来。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让儿童讨论,以此来研究儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1.汉斯应该偷药吗?为什么? 2.他偷药是对的还是错的?为什么? 3.汉斯有责任或义务去偷药吗?为什么? 4.人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么? 5.汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误?为什么? 6.仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么?为什么? 科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示): 关于“海因茨两难”的道德推理水阶段道德推理的特点

平不该偷的理由前1习俗 水2 平以惩罚与服从为偷东西会被警察抓起来,受他事先请求过,又不是偷定向到惩罚大东西,他不会受重罚以行为的功用和如果妻子一直对他不好,海如果妻子一向对他好,海相互满足需要为因茨就没有必要自寻烦恼,冒险因茨就应关心妻子,为救她的准则偷药命去偷药 不管妻子过去对他好不以人际和谐为准做贼会使自己的家庭名声扫 好,他都得对妻子负责。为救也称为“好孩子”地,给自己的家人(包括妻子)带来 妻子去偷药,只不过做了丈夫取向麻烦和耻辱 该做的事 偷东西是不对,可不这样以法律和秩序为采取非常措施救妻子的命合 做的话,海因茨就没有尽到丈准则情合理,但偷别人的东西犯法。 夫的义务。 丈夫没有偷药救妻子的义法律禁止人偷药,却没有务,这不是正常的夫妻关系契约考虑到为救人性命而偷东西这的组成部分。海因茨已经为救妻种情况。海因茨不得不偷药救以法定的社会契 子命尽了全力,无论如何都不该命,如果有什么不对的话,需约为准则 采取偷的办法解决问题,但他还要改正的是现行的法律,稀有是去偷药了,这是一种超出职责药品应该按照公平原则加以调之外的好行为。控 海因茨设法救妻子的性命无为救人性命去偷是值得可非议,但他没有考虑所有人的的。对于任何一个有道德理性以普通的伦理原 生命的价值,别人也可能急需这的人来说,人的生命最可贵,则为准则

道德两难案例

安乐死:法律道德皆两难 有人为了一点生的希望,在痛苦中挣扎;还有一群人一直在努力的,是为世人争取有尊严死去的权利。 河南男孩郝运(化名),虽然只有22岁,可在这个花开的年纪,他却一直在追寻死亡。 “我想自杀,但是因为不能行动,连选择死亡的权利也没有。现在日盼夜盼,就是安乐死合法化。”郝运说。 郝运,这个只有22岁的河南辉县男孩,2007年6月因意外造成脊髓损伤高位截瘫,全身上下只有脖子以上有感觉会动。用他自己的话说,他就像一个木乃伊、一个植物人,整天躺在那里。身体的残疾让郝运倍感煎熬,但让他最难承受的,是家人的重负。 郝运的家如同很多农民家庭一样,大部分的收入来自于种地,父母从来都是年头忙到年尾。而这两年多来,郝运吃、喝、拉、撒、睡,都只能依靠父母。更严重的是,由于长期卧床,这个年轻人的抵抗力

很弱,经常会发烧感冒,动不动就要上医院,而搬动他一次,需要全家都上阵。 郝运说,自从我生病以后,爸爸的生活就像拉皮筋,越拉越紧。他只是想努力地支撑着这个家,但这根本都不可能。 “很多次我都想到过自杀,但是因为不能行动,连选择死亡的权利也没有。现在日盼夜盼,就是安乐死合法化。”郝运说。 对于网友,郝运从不避讳说起“死亡”这个想法,而每次都有很多人劝他,就算为了父母,也要好好活着。对于这样的奉劝,郝运并不买账,他每次都直率地回应:“父母是因为亲情而不愿放弃我,可是如果这个家没有我,年迈的父母会过得很幸福。面临高考的妹妹也不用有那么多的顾虑。总之没有我,一切的苦难都会结束。所以说,为了父母而活着,就是胡扯,失去我一个人可以拯救一个家庭。”他打了一个比方:“如果父母的一生是一包肥料,我和妹妹是两块田地,如果父母把他们的所有精力分别给两块田地,秋天的时候将会荒掉两块田地;如果给了一块,秋天就会有大丰收。这就是我期待安乐死合法化的意义。” 和郝运有着共同经历的人有很多,根据卫生部和国家计生委的有关统计,我国每年死亡人数近1000万,其中有100多万人是在极度痛苦(如癌症晚期的剧烈疼痛)中离开人世的。这100多万死亡者中又有相当多的人曾要求过安乐死,但因无法律根据和保护而被拒绝,因此他们也只能“含痛死去”。

科尔伯格道德发展三水平六阶段理论

科尔伯格道德发展三水平六阶段理论 科尔伯格继皮亚杰之后对儿童品德发展问题进行了大量的、卓有成效的研究,提出了系统的道德发展阶段理论。 科尔伯格对皮亚杰的研究方法进行了改进,应用道德两难论的方法研究道德的发展问题。这种方法也称两难故事法。故事包含一个在道德价值上具有矛盾冲突的情境,让被试听完故事后对故事中的人物行为进行评论,从而了解被试进行道德判断所依据的原则及其道德发展水平。代表性的道德两难故事是“海因茨偷药的故事”。这个故事的大意是:欧洲有一位妇女患了癌症,生命危在旦夕。医生告诉她的丈夫海因茨,只有本城一个药剂师最近发明的一种药可以救他的妻子。但该药价钱十分昂贵,要卖到成本价的十倍。海因茨四处求人,尽全力也只借到了购药所需钱数的一半。万般无奈之下,海因茨只得请求药剂师便宜一点儿卖给他,或允许他赊账。但药剂师坚决不答应他的请求,并说他发明这种药就是为了赚钱。海因茨在走投无路的情况下,为了挽救妻子的生命,在夜间闯入药店偷了药,治好了妻子的病。但海因茨因此被警察抓了起来。 科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让被试参加讨论,如:海因茨该不该偷药为什么该为什么不该海因茨犯了法,从道义上看,这种行为好不好为什么通过大量的研究,科尔伯格提出了三水平六阶段理论。三水平是指前习俗水平、习俗水平、后习俗水平。六阶段是指每个水平中又可划分为两个不同的阶段。 (1)前习俗水平(0~9岁):处在这一水平的儿童,其道德观念的特点是纯外在的。他们为了免受惩罚或获得奖励而顺从权威人物规定的行为准则。根据行为的直接后果和自身的利害关系判断好坏是非。这一水平包括两个阶段。 第一阶段:惩罚与服从定向阶段。在这一阶段儿童根据行为的后果来判断行为是好是坏及严重程度,他们服从权威或规则只是为了避免惩罚,认为受赞扬的行为就是好的,受惩罚的行为就是坏的。他们还没有真正的道德概念。处在这一阶段的儿童对海因茨偷药的故事可能会作出这样两种不同的反应:赞成者认为,他可以偷药,因为他先提出请求,又不偷大的东西,不该受罚;反对者则会说,偷药会受到惩罚。

科尔伯格的道德发展理论

科尔伯格的道德发展理论 科尔伯格的道德发展理论https://www.360docs.net/doc/c18428757.html, 1月17【生平】劳伦斯·科尔伯格[Lawrence Kohlberg 1927.10.25- 1987.01.19],美国教育心理学家,出生于美国纽约州的布隆维尔市(Bronxville)的一个富商家庭,逝于美国马萨诸塞州波士顿。他在安度瓦的菲律普中学上学,高中毕业后不顾家庭反对自愿当一名商船机务士,从事协助第二次世界大战后欧洲犹太难民通过英国海防偷渡到以色列的工作。这次经历让科尔伯格对一个问题产生了终生的兴趣,即:在什么时候,一个人不服从法律和法定权威时,从道德上是有道理的,这为他日后研究道德发展奠下了基础。这次经历还给他带来了终身的疾病:他被抓住过,并在塞浦路丝的一个军营里关押过一阵子,他虽逃脱了,但却没能逃过一次寄生性肠胃感染,从此以后,这个毛病时不时地烦他,终生未愈。1948 年,他以优异的成绩进入芝加哥大学,2 年后获得文学学士学位,不久又获硕士学问。大学期间,心理学和哲学(特别是道德学)是他最喜欢的两门课程,他很喜欢J.皮亚杰的《儿童的道德判断》,修读博士学位时本拟专攻临床心理学,但因受皮亚杰认知发展理论的影响,改而研究道德认知发展。他的博士论文题为《10-16 岁学童道德思维与判断方式之发展》,是研究儿童在面对道德的两难情况时所做的推理,

他假设道德的困境会使他们经由一个固定的顺序发展出更 多更具弹性的道德推理。由于他的论文题目搜集资料比较困难,所以一直到1958 年才完成论文获得心理学哲学博士学位,创下9 年读完博士的记录。完成博士学位之前,1953 年担任芝加哥大学副研究员,1955 年任职于波士顿儿童医护中心。获博士学位后,1959 年应耶鲁大学之聘担任心理学副教授兼高级行为科学研究中心研究员,1961 年出任芝加哥大学心理学教授,1968 年改任哈佛大学教育研究学院教授。科尔伯格的学术生涯和皮亚杰颇为相似,终其一生专注于研究道德认知发展问题。因此他被誉为皮亚杰之外对道德发展研究贡献最大的人。晚年时,他的慢性寄生虫性肠炎不断发作,使他常常忍受胃肠疼痛。在接近60 岁的时候,科尔伯格极度压抑。他曾与一位亲密朋友谈过自杀的道德两难问题。他对这位朋友说,如果一个人对其他人有很大的责任,则这个人应该坚持下去。可是,与病魔的争斗太痛苦了。1987 年他在住院的时候失踪,1月17日,他的车被发现停在波士顿港一处潮水汹涌的湿地里,3个月后,他的尸体被冲到洛根机场附近。没有人知道他是什么时候,什么原因过世的,不过一般猜测他是自杀而死。【理论】科尔伯格是皮亚杰道德认识发展理论的追随者,一生奉献于道德认知发展研究。他继承并发展了皮亚杰的道德发展理论,着重研究儿童道德认知的发展,提出了“道德发展阶段”理论,在国际心理

道德科尔伯格道德两难故事

科尔伯格道德两难故事 科尔伯格1958年在芝加哥大学拿到了博士学位,1959年去耶鲁大学任助教,1962——1968年任教于芝加哥大学;从1968起转任哈佛大学教授、哈佛大学道德发展与教育研究中心主任。他是认知结构主义学派代表人物,他提出:学校道德教育的目的是促进学生道德判断能力的发展。他根据儿童道德认知发展的阶段性提出了“道德两难法”,在儿童思想道德教育中产生了很大影响。“道德两难法”即道德两难故事问答讨论法,就是在道德两难故事讨论中,启发儿童积极思考道德问题,从道德冲突中寻找正确的答案,以有效地发展儿童的道德判断力。 欧洲有个妇女患了癌症,生命垂危。医生认为只有本城有个药剂师新研制的药能治好她。配制这种药的成本为200元,但销售价却要2000元 病妇的丈夫汉斯到处借钱,可最终只凑得了1000元。汉斯恳求药剂师,他妻子快要死了,能否将药便宜点卖给他,或者允许他赊帐。药剂师不仅没答应,还说:“我研制这种药,就是为了赚钱。”

汉斯别无它法,利用晚上撬开药剂师的仓库门,把药偷走了。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让少年儿童讨论,以此来研究少年儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1、汉斯应该偷药吗?为什么? 2、他偷药是对的还是错的?为什么? 3、汉斯有责任或义务去偷药吗?为什么? 4、人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么?

5、汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误? 为什么? 6、仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么?为什么? 科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示): 表柯尔伯格关于儿童道德判断的三级水平与六个阶段

科尔伯格道德发展三水平六阶段理论

科尔伯格道德发展三水平六阶段理论 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

科尔伯格道德发展三水平六阶段理论 ? 科尔伯格继皮亚杰之后对儿童品德发展问题进行了大量的、卓有成效的研究,提出了系统的道德发展阶段理论。 科尔伯格对皮亚杰的研究方法进行了改进,应用道德两难论的方法研究道德的发展问题。这种方法也称两难故事法。故事包含一个在道德价值上具有矛盾冲突的情境,让被试听完故事后对故事中的人物行为进行评论,从而了解被试进行道德判断所依据的原则及其道德发展水平。代表性的道德两难故事是“海因茨偷药的故事”。这个故事的大意是:欧洲有一位妇女患了癌症,生命危在旦夕。医生告诉她的丈夫海因茨,只有本城一个药剂师最近发明的一种药可以救他的妻子。但该药价钱十分昂贵,要卖到成本价的十倍。海因茨四处求人,尽全力也只借到了购药所需钱数的一半。万般无奈之下,海因茨只得请求药剂师便宜一点儿卖给他,或允许他赊账。但药剂师坚决不答应他的请求,并说他发明这种药就是为了赚钱。海因茨在走投无路的情况下,为了挽救妻子的生命,在夜间闯入药店偷了药,治好了妻子的病。但海因茨因此被警察抓了起来。 科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让被试参加讨论,如:海因茨该不该偷药为什么该为什么不该海因茨犯了法,从道义上看,这种行为好不好为什么通过大量的研究,科尔伯格提出了三水平六阶段理论。三水平是指前习俗水平、习俗水平、后习俗水平。六阶段是指每个水平中又可划分为两个不同的阶段。 (1)前习俗水平(0~9岁):处在这一水平的儿童,其道德观念的特点是纯外在的。他们为了免受惩罚或获得奖励而顺从权威人物规定的行为准则。根据行为的直接后果和自身的利害关系判断好坏是非。这一水平包括两个阶段。

道德两难范式介绍

对“道德两难法”的介绍—以揭开道德伪善面具为例 日常经验告诉人们,许多看起来道德的人实际上是不道德的。唐代的宰相李林甫是道德虚伪的典型,被人称作“口蜜腹剑”,因为他总是嘴里说着某个人的好话,而背地里却想着如何陷害对方。西方的不少政治家,包括与水门事件有关的尼克松以及跟莱温斯基有染的克林顿,都被认为是道德虚伪的政客(Rangell,2000)。很多谚语,比如“满嘴的仁义道德,一肚子男盗女娼”和“披着羊皮的狼”都是在描述同样的现象,即某些人只是在别人面前表现出了道德的样子,而实际上他们背地里做的是跟自己提倡的道德标准相悖的事情,这就是道德虚伪,又叫道德伪善。Baston等人的经典实验从实证角度对道德伪善进行剖析。 1.范例介绍 1.1实验目的 实验一:利用实验室所创设的道德困境来验证道德责任的测量与道德行为之间的关系。 实验二:引入掷硬币这一方式对道德动机的范围和本质的研究提供了额外信息。 实验三:提供一个看似公平的分配方式,即由主试分配来增加自我利益选择的模糊性。 实验四:引入贴标签的硬币这一方式来验证道德伪善现象存在是否是自我欺骗策略的产物。实验五:引入自我觉察来操纵被试是否使用了另一种策略,及避免将行为与道德标准作比较。 1.2实验方案 实验一由20名被试参与。被试由主试单独约见,并被告知实验中有两名参与者,但两人不会见面(实际上不存在另一个被试)。实验任务有两种性质,一种是积极的有奖励的任务,另一种是中性的没有任何奖励只告知实验结果的任务。由被试来分配任务,对应的被试(虚拟被试)并不知道决定权在被试手中。 实验二由20名被试参与。与实验一不同的是实验二给被试提供了一枚硬币,如果被试愿意就可以用掷硬币的方式来进行任务分配,因为大多被试认为给每个人提供公平的机会例如掷硬币就是一种公平的分配任务的方式。其他过程均与实验一相同。掷硬币这一设置提供给了被试看起来道德实际上可以不道德的选择空间:他们可以通过公平的投币程序,而无论结果如何都把积极任务分配给自己。 实验三加入了实验控制。除了告知被试大部分参与者认为最公平的方式是通过掷硬币决定分配结果,被试还可以有其他的选择,即接受主试独断的分配。实验三由40名被试参与,

科尔伯格道德理论

科尔伯格道德教育理论 科尔伯格是美国当代著名的道德心里学家和道德教育学家,他致力于道德认知发展体系构建的研究,将之应用于学校道德教育的时间,并从哲学上对理论和实践的结合进行总结和反思,取得了卓著的学术成就。本文就他的道德教育理论的特点、学校德育教育方法以及对我国当代学校德育的启示作一探讨。 一、科尔伯格的道德教育理论 劳伦斯·科尔伯格(Lawrence Kohlberg,1927--1987)是美国当代著名的心理学家、道德哲学家和教育家。他是美国当代著名的道德心理学家和道德教育学家,在儿童道德认知发展和道德教育领域取得了丰硕的研究成果,被誉为“现代道德认知发展理论之父”。研究科尔伯格的道德教育理论及其实践模式,不但可丰富和发展我国道德教育理论,而且对我国当代学校道德教育实践有一定的借鉴意义。他指出:“我的道德研究是从皮亚杰的阶段概念和他认为儿童是一个哲学家的看法出发的。”在此基础上,科尔伯格建立了自己的道德发展理论,其道德教育理论是其道德发展理论的扩展、延伸和实践,他主张道德教育的主要目的是激发儿童的积极思维,发展儿童的道德推理能力,使道德思维向更高的阶段发展,以推进道德行为的完善。从理论来源上看,由于科尔伯格受到多种道德哲学传统、道德心理学传统和道德教育学传统的广泛影响,所以科尔伯格的道① [美】柯尔伯格著,魏贤超柯森等译,《道德教育的哲学》,杭州:浙江教育出版社出版,2 000,第1 0页。德教育理论是一种既是心理学的、又是哲学的道德教育理论。根据科尔伯格本人的观点,对其道德教育理论产生主要影响的有苏格拉底(Socrates,B.C.468—400)、柏拉I訇(P1ato,B.C.427—347)、康德(Immanuel Kant,1 724—1804)、涂尔干(Emi leDurkheim,1858一1917)、杜威(John Dewey,1859一1952)、皮亚杰、罗尔斯(John Rawls,192卜)、哈贝马斯(Jurgen Habermas,1929一)、等人的观点。 从研究视野上来看,科尔伯格道德教育理论具有多学科整合性的特点。他从多学科的视野来探求道德教育研究的方法和基础,继承了杜威的传统,从道德哲学和道德心理学的角度来研究道德教育问题。他吸收了苏格拉底、柏拉图、康德、涂尔干、杜威、皮亚杰、罗尔斯等人的观点,并在道德心理学研究基础上对道德

科尔伯格道德认知发展理论.doc

科尔伯格道德认知发展理论 一、理论的形成和发展 道德认知发展论是当代西方学校德育流派中最负盛名的德育理论,其代表人物是美国道德心理学家劳伦斯·科尔伯格(Lawrance Kohlberg,1927-1987)。他继承了这一领域的研究成果,经过30多年的研究,创立了较完美的理论体系,引起巨大反响,被誉为“现代学校德育”开山之父。 该理论源自本世纪初杜威的进步主义德育研究。杜威认为,学校德育不应背记某些规则、良训箴言,关键是发展道德判断力,才能适应变化着的社会,并提出道德能力发展阶段的思想。尔后,皮亚杰从发生学的角度对儿童道德判断力进行了专门研究,以公正观念发展为依据,系统地阐述了儿童道德认知发展的具体阶段,但由于太过于理论化而被人忽视。直到50年代,科尔伯格面对战后的学校道德问题,深入进行系统实证研究,并实施不同的德育实验,创立了道德认知发展理论,对当代西方学校德育的形成和发展起了关键性的推动作用。 科氏出生于美国,早年是一所私立中学的优秀生,战前在一艘运送犹太人难民的船上当副机械师。1952年考入芝加哥大学攻读心理学硕士,后又攻读博士学位。一个偶然的机会他读到了皮亚杰20多年前的著作《儿童道德判断》,激起了他致力探讨当时出现的极其尖锐的德育问题的强烈愿望,并立即进行研究。经过5年工作,他以充分的材料再证和发展了皮亚杰的理论,完成了博士论文。但很意外的是,论文评价虽高但外界反映冷淡,这反而激发了他进一步研究的决心。经过约16年的研究,考察比较了近10个国家和地区的儿童道德发展和道德教育,进行了广泛的跨文化比较研究,尤其是对美国75名儿童进行的近16年的跟踪道德发展研究,取得了大量的研究实证材料,同时他又从理论上对以往的学校德育理论进行认真的重新研究和评比,批判了美德袋的文化传递理论只是把知识强行灌输给学生的方法,肯定了以发展道德认知能力为主体的杜威进步主义德育思想,提出了他的完整理论体系。在尔后的近20年中他继续研究探讨,不断修改完善,直到1981年他把近30年研究成果进行系统整理,编辑为《道德发展哲学》、《道德发展心理学》、《道德发展与道德教育》时,仍对道德判断力发展的三个水平和六个阶段的定义进行修订,反映了他治学严谨和理论体系的深化。在科尔伯格的献身下,道德认知发展论极大促进了当代西方学校德育的形成发展,在改革传统德育方面立下汗马功劳。他的著作被翻译成世界上各种主要文字出版,他的理论被广泛应用于现代学校的德育研究和教学,被誉为现代学校德育的“基石”。 二、主要的理论观点 (一)认知——发展的理论观 科尔伯格认为,道德教育决不是背记道德条例或强迫纪律,而是促进道德认知水平的发展,即一切德育的中心就是要坚持发展道德认知力。他说,我这种理论“之所以称为认知的,是由于它认识到道德教育同理智教育一样是以激发儿童就道德问题和道德决策进行积极的思考为基础的,它之所以称为发展的,是因为它把道德教育的目标看作是经过各个阶段的道德发展”。可以说,认知和发展是这一理论的精髓,其观点可归结为:(1)德性发展总是遵循一定的阶段进行,与成熟有关,但不等同;(2)德性发展与认知发展有密切关系,认知发展是德性发展的基础,德性发展不能超越认知发展水平,但两者并不等同,智力发展不等于道德认知发展,后者不可能从前者中自发产生;(3)德性发展的本质动机在于寻求社会接受和自我实现,是在社会激发下原有认知力发展的结果;(4)德性发展在本质上不受文化的限制而具有普遍性,在不同的国家和民族中,德性的发展规律都是相同的;(5)德性发展是受其现实文化作用中发展起来的,有赖于个体对社会文化活动的参与程度,并与儿童认同和承担道德角色的质量有关。科尔伯格认为,由道德困境而激发的道德冲突从而达到一定的道德行为选择是发展道德判断水平的重要条件,儿童不参与社会活动,不参与道德行动,就不可能

生活中的道德两难故事及评价

生活中的道德两难故事及其评价 姓名:吴兰婷单位:人文学院学号:0901041003 两难故事:还记得在高中的时候,我作为英语课代表,在晚自习的时候,要帮老师监督大家每周日的英语周测。有一次当我坐在讲台上的时候,分明看到同寝室的两个好友在交流答案,虽然时候她们解释并没有交流答案,但作为老师的助手,我有义务将这作弊行为报告给老师,以确保对其他同学的公平。但是,作为室友,我又不能不顾其面子以及朋友之情。于是,我陷入了道德两难的处境。最后我选择了隐瞒真相,包庇了朋友(虽然可能确实是我误会她们了) 用科尔伯格的道德发展理论——三水平六阶段论来分析这件事情。第一水平为“前习俗水平”,前习俗水平的道德推论对于儿童非常普遍,又是成人也会表现出这种水平的道德推理。前习俗水平的道德推理,是根据行为的直接后果来进行推理的。前习俗水平包括道德发展的第一阶段和第二阶段,都纯粹只是关心自己,表现出利己主义的倾向。第一阶段是以“惩罚与服从为定向”,同学作弊应该被老师惩罚,但我选择了不报告老师,是因为,介于同学关系,以及认为这只是一般小测试,没有那么严重,而且对这件事情也没有确凿的证据。第二阶段是“以行为的功利和相互满足需要为准则”:不报告老师的理由——同学会因此感激我,我能和她继续友好,而且如果是我的判断错误,会引来同学和老师的批评。报告的理由——如果她平时对我不好,和她也没有特别的关系,就报告老师。在第二阶段,关注的是自己是否得到更多的利益,关系他人不是基于忠诚或内在的尊重。 第二水平为“习俗水平”。习俗水平的道德判断是青春期和成人的典型状态。用习俗推理的人对行为进行道德判断时,会将这些行为与社会上的观点与期望相对照。习俗水平包括第三阶段和第四阶段。第三阶段为“以人际和谐为准”。不报告的理由——如果报告,会使得同学之间关系变的不好,给自己的人际关系造成阻碍。报告的理由——不管同学怎么看我,我都要对老师负责。第四个阶段“社会制度和良心相持阶段”。报告老师事实是合情合理的,但这也是救同学的非常措施。但,作弊是不对的,包庇同学是不对的,可不这样做的话,就不能顾同学之情了。 第三水平为“后习俗阶段”,包括道德发展的第五阶段和第六阶段,这时,个体又称为从社会突出来的单独的实体。第五阶段为“功利阶段”。如果我没有报告老师的义务,这是不正常的,但无论如何都要顾全同学的面子以及对他的影响。这是一种超出责任之外的行为。但是学校禁止学生作弊这是事实。第六阶段为“以普遍的伦理原则为准则”。我包庇同学对同学来说无可非议,但我没有考虑对其他人的公平性,我这么做是对别人不公正的。该报告的理由——为大多数人的利益报告老师是值得的。对于任何一个有道德理性的人来说,正义最可贵。但是“包庇同学”是在同学的“道德情面”下必须做的。 如果,现在要我选择的话,我会选择报告老师,因为这是对大多数人的不公正,也是基于正义的原则。当初的选择只是“伪”道德。学校明令,考试不得交流,无论出于何因,我应该将此事公正化看待。现在的学生在处事中会遇到很多

道德科尔伯格道德两难故事修订稿

道德科尔伯格道德两难 故事 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

科尔伯格道德两难故事科尔伯格1958年在芝加哥大学拿到了博士学位,1959年去耶鲁大学任助教,1962——1968年任教于芝加哥大学;从1968起转任哈佛大学教授、哈佛大学道德发展与教育研究中心主任。他是认知结构主义学派代表人物,他提出:学校道德教育的目的是促进学生道德判断能力的发展。他根据儿童道德认知发展的阶段性提出了“道德两难法”,在儿童思想道德教育中产生了很大影响。“道德两难法”即道德两难故事问答讨论法,就是在道德两难故事讨论中,启发儿童积极思考道德问题,从道德冲突中寻找正确的答案,以有效地发展儿童的道德判断力。 欧洲有个妇女患了癌症,生命垂危。医生认为只有本城有个药剂师新研制的药能治好她。配制这种药的成本为200元,但销售价却要2000元 病妇的丈夫汉斯到处借钱,可最终只凑得了1000元。汉斯恳求药剂师,他妻子快要死了,能否将药便宜点卖给他,或者允许他赊帐。药剂师不仅没答应,还说:“我研制这种药,就是为了赚钱。” 汉斯别无它法,利用晚上撬开药剂师的仓库门,把药偷走了。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让少年儿童讨论,以此来研究少年儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1、汉斯应该偷药吗为什么 2、他偷药是对的还是错的为什么

3、汉斯有责任或义务去偷药吗为什么 4、人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要为什么 5、汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误为什么 6、仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么为什么科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示): 表?柯尔伯格关于儿童道德判断的三级水平与六个阶段

道德两难法

“道德两难法”即道德两难故事问答讨论法,就是在道德两难故事讨论中,启发儿童积极思考道德问题,从道德冲突中寻找正确的答案,以有效地发展儿童的道德判断力。 欧洲有个妇女患了癌症,生命垂危。医生认为只有本城有个药剂师新研制的药能治好她。配制这种药的成本为200元,但销售价却要2000元 病妇的丈夫汉斯到处借钱,可最终只凑得了1000元。汉斯恳求药剂师,他妻子快要死了,能否将药便宜点卖给他,或者允许他赊帐。药剂师不仅没答应,还说:“我研制这种药,就是为了赚钱。” 汉斯别无它法,利用晚上撬开药剂师的仓库门,把药偷走了。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让儿童讨论,以此来研究儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1、汉斯应该偷药吗?为什么? 2、他偷药是对的还是错的?为什么? 3、汉斯有责任或义务去偷药吗?为什么? 4、人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么? 5、汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误? 为什么?

6、仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么?为什么? 科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示): 关于“海因茨两难”的道德推理

道德科尔伯格的道德发展模式给我们勾画出:道德发展是连续的按照不变的顺序由低到高逐步展开的过程,更高层次和阶段的道德推理兼容更低层次和阶段的道德推理方式,反之,则不能;各阶段的时间长短不等,个体的道德发展水平也有较大差异,有些人可能只停留在前习俗水平或习俗水平,而永远达不到后习俗水平的阶段。 道德发展阶段模型 柯尔伯格在80年代初对其理论作全面的总结时,提出了他的最新的、最全面的、也是他生前最后一次修正的道德发展阶段模型。其具体内容如下: 科尔伯格 水平A:前因循水平

科尔伯格的道德发展理论

科尔伯格的道德认知发展理论研究 第一部分主要对科尔伯格进行简单的介绍,并介绍他的理论思想来源及其研究方法。 第二部分重点讲解科尔伯格的道德认知发展理论的三个水平,六个阶段,并对其理论进行总结。 第三部分主要对科尔伯格进行评价,并介绍科尔伯格的道德认知发展理论的教学启示。 参考资料:课本、图书资源、网上资源、学术论文 具体内容: 科尔伯格的简介:美国儿童发展心理学家,道德理论的杰出贡献者。他继承并发展了皮亚杰的道德发展理论,着重研究儿童道德认知的发展,提出了“道德发展阶段”理论,在国际心理学界,教育界引起了很大的反响。 生平:他是一位生意人的后代,本可能是与心理学无缘的,二战时他帮助犹太人偷渡的经历第一次引发了他对道德的思考。在芝加哥大学期间心理学和哲学特别斯道德学识他最喜欢的两门课程。这一阶段可以说皮亚杰对他的影响最深刻,也使他最终选择了道德认知发展的研究。 思想来源:在当代心理学界,对道德发展这个概念各持不同的见解。影响较大的有两个血派,一个是弗洛伊德的精神分析学派,另一个是皮亚杰的认知心理学派。科尔伯格可以称皮亚杰在道德发展领域的继承人。皮亚杰的观点的影响,正是科尔伯格的学说的思想来源。他的这一理论是基于皮亚杰的理论,认为儿童道德的发展是分阶段的,但是他在研究中发现,道德发展不是只有两级水平,而应改由多个水平,于是在20世纪60年代提出了著名的三水平六阶段的道德发

展阶段论。 研究方法:科尔伯格开创了道德两难故事法,作为研究道德发展问题的重要研究方法,道德两难故事法是皮亚杰对偶故事的发展,同样也是用情境故事设臵道德冲突并提出道德问题让被试在自己的反应中“投射“内心的观念,反映出个体的道德发展水平。他共涉及了九个两难故事,这些故事都包含两种尖锐对立的不同价值选择;所代表的冲突是青少年关注的;引发的问题对个体在较高的发展水平上有意义。他采用这种方法测试了十来个不同国家六七岁至二十一岁的被试,发现尽管种族,文化和社会规范等各方面存在不同,但道德判断能力随年龄发展而发展的趋势却是一致的。 代表性的道德两难故事是“海因茨偷药的故事”: 这个故事的大意是:欧洲有一位妇女患了癌症,生命危在旦夕。医生告诉她的丈夫海因茨,只有本城一个药剂师最近发明的一种药可以救他的妻子。但该药价钱十分昂贵,要卖到成本价的十倍。海因茨四处求人,尽全力也只借到了购药所需钱数的一半。万般无奈之下,海因茨只得请求药剂师便宜一点儿卖给他,或允许他赊账。但药剂师坚决不答应他的请求,并说他发明这种药就是为了赚钱。海因茨在走投无路的情况下,为了挽救妻子的生命,在夜间闯入药店偷了药,治好了妻子的病。但海因茨因此被警察抓了起来。科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让被试参加讨论,如:海因茨该不该偷药?为什么该?为什么不该?海因茨犯了法,从道义上看,这种行为好不好?为什么?通过大量的研究,科尔伯格提出了三水平六阶段理论。 第二部分 科尔伯格的道德认知发展理论之阶段理论

道德两难故事

道德两难故事 中国民间流传过这样一个故事:从前有座山,山里有个庙,庙里有位老和尚,老和尚苦心修行30年,即将修成正果。山下有个镇,镇里有名大员外,这大员外很是阴险毒辣,总想破坏老和尚的名节。某日,大员外对自家一个颇有几分姿色的丫鬟说:你今晚到庙里去,一定要把那老和尚勾上床。成功了,我一定重重奖赏你,并给你找个好人家,但明天鸡叫时分若不能成功,我就将你乱棍打死。那丫鬟当然只得照办,于是进入庙中,施展了浑身解术来色诱老和尚。哪知那老和尚是个真和尚,整夜坐禅居然丝毫不为所动。眼看就要鸡叫了,那丫鬟心想自己生命不保,便大哭起来。老和尚觉得纳闷儿,忍不住问哭为何故?丫鬟指着他骂道:你不是一个真和尚!老和尚不服气地反问:我做错何事,怎么不是真和尚?丫鬟喝道:佛经上说,救人一命,胜造七级浮屠,而你却见死不救。老和尚连忙追问发生了何事?丫鬟就把事情经过从头讲了一遍。这下子,老和尚着实碰到了两难的选择:见死不救,成不了佛;遇色成奸,同样也成不了佛。老和尚该怎么办? 西方流传着一个故事:一个男子遭人诬陷,因凶杀罪被判了无期徒刑。他的妻子千方百计想证明其夫无罪,可是不得其门。某日,她丈夫的一个同事求见,说是商量有关打官司的事。这名女子救夫心切,马上同意面谈。那同事色迷迷而又神态诡异地说,只要她答应同他睡觉,他就可以提供确凿证据,证明其夫无罪。否则,他就会销毁这些材料,让其夫在牢房里熬过漫长的一生,直到老死在那里。这女子立刻陷入了伦理的两难:同此人睡觉?自己是一名虔诚的天主教徒,婚外性行为就是通奸,乃最大的罪孽之一,既对丈夫不忠,也上不了天堂;不同此人睡觉?自己心爱的丈夫就会苦难无边,甚至死于非命。这名女子该怎么办? 日本有一个民间故事:在海边有一个村子,村民都信奉海神,那海神庙就位于村后的一座高山上。对全体村民来说,这海神庙比全村人的生命财产还重要。某日清晨,村里的一个樵夫上山打柴,当他在山顶的崖边,向海上眺望时,突然发现远处一场巨大的海啸就要来临。樵夫清楚地知道,这海啸来临,必定毁灭整个村子。但山高路远,跑回村子报警已经来不及了。怎样才能引起村里人的注意而避免一场浩劫呢?他思索了一下,最后决定将那座海神庙烧毁。熊熊烈火冲天而起,果然惊动了整个村子。所有的男女老幼都争先恐后冲向山去,企图救火。当村民们爬上山顶的时候,海啸降临,刹那间,十多层楼高的巨浪将整个村子一卷而去。全村人得救了,但当他们看到海神庙的废墟残烟时,还是愤怒起来,一致要求将那樵夫处死。那樵夫欣慰而又负罪地看了看村民们,然后从悬崖上跳了下去。 美国也有一个民间故事:一帮村民为了逃避某印地安部落的追杀,躲进一个山洞里。外面的人正进行严密的搜寻,一个婴儿大哭起来,母亲急忙用手将他的嘴捂住,她不得不

科尔伯格的道德发展六阶段

科尔伯格的道德发展六阶段 2011-10-24 科尔伯格认为学校道德教育的目的是促进学生道德判断能力的发展。他根据儿童道德认知发展的阶段性提出了“道德两难法”,在道德两难故事的讨论中,启发儿童积极思考道德问题,从道德的冲突中寻找正确的答案,来发展儿童的道德判断力。 这则道德两难故事我们也非常熟悉: 欧洲有一位妇女患了癌症,生命危在旦 夕。医生告诉她的丈夫海因茨,只有本城一个药 剂师最近发明的一种药可以救他的妻子。但该药 价钱十分昂贵,要卖到成本价的十倍。海因茨四 处求人,尽全力也只借到了购药所需钱数的一半。 万般无奈之下,海因茨只得请求药剂师便宜一点 儿卖给他,或允许他赊账。但药剂师坚决不答应 他的请求,并说他发明这种药就是为了赚钱。海 因茨在走投无路的情况下,为了挽救妻子的生命, 在夜间闯入药店偷了药,治好了妻子的病。但海 因茨因此被警察抓了起来。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两 难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让儿童讨论,以此来研究儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1、汉斯应该偷药吗?为什么? 2、他偷药是对的还是错的?为什么? 3、汉斯有责任或义务去偷药吗?为什么? 4、人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么? 5、汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误? 为什么? 6、仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么?为什么? 科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示): 水平阶 断 道德推理的特点 关于“海因茨两难”的道德推理 不该偷的理由该偷的理由 前习俗水平1 以惩罚与服从为定向 偷东西会被警察 抓起来,受到惩罚 他事先请求过,又不是偷 大东西,他不会受重罚2 以行为的功用和相互 满足需要为准则 如果妻子一直对他不好,海 因茨就没有必要自寻烦恼, 冒险偷药 如果妻子一向对他好,海 因茨就应关心妻子,为救 她的命去偷药

科尔伯格道德两难故事复习过程

科尔伯格道德两难故 事

科尔伯格道德两难故事 科尔伯格1958年在芝加哥大学拿到了博士学位,1959年去耶鲁大学任助教,1962——1968年任教于芝加哥大学;从1968起转任哈佛大学教授、哈佛大学道德发展与教育研究中心主任。他是认知结构主义学派代表人物,他提出:学校道德教育的目的是促进学生道德判断能力的发展。他根据儿童道德认知发展的阶段性提出了道德两难法,在儿童思想道德教育中产生了很大影响。道德 两难法;即道德两难故事问答讨论法,就是在道德两难故事讨论中,启发儿童积 极思考道德问题,从道德冲突中寻找正确的答案,以有效地发展儿童的道德判断力。 欧洲有个妇女患了癌症,生命垂危。医生认为只有本城有个药剂师新研制的药能治好她。配制这种药的成本为200元,但销售价却要2000元。 病妇的丈夫汉斯到处借钱,可最终只凑得了1000元。汉斯恳求药剂师,他妻子快要死了,能否将药便宜点卖给他,或者允许他赊帐。药剂师不仅没答应,还说:“我研制这种药,就是为了赚钱。” 汉斯别无它法,利用晚上撬开药剂师的仓库门,把药偷走了。 这是一个虚构的故事,当这样一个道德两难故事呈现给孩子们之后,科尔伯格围绕这个故事提出了一系列问题,让儿童讨论,以此来研究儿童道德判断所依据的准则及其道德发展水平。 1、汉斯应该偷药吗?为什么? 2、他偷药是对的还是错的?为什么?

3、汉斯有责任或义务去偷药吗?为什么? 4、人们竭尽所能去挽救另一个人的生命是不是很重要?为什么? 5、汉斯偷药是违法的。他偷药在道义上是否错误? 为什么? 6、仔细回想故事中的困境,你认为汉斯最负责任的行为应该是做什么?为什么? 科尔伯格提出了道德发展三个水平六个阶段的模式(如下表所示):关于“海因茨两难”的道德推理

科尔伯格道德认知发展理论及其启示

科尔伯格道德认知发展理论及其启示 专业:思想政治教育年级:2011级 学号:11211016 姓名:陈中华

科尔伯格道德认知发展理论及其启示 [摘要]科尔伯格是当代西方道德认知学派的创立者和最具有影响力的代表人物,他提出了道德发展的“三水平六阶段”,并提出两种道德教育模式:道德讨论模式和公正团体模式。科尔伯格的道德认知发展理论对高校德育工作有重要启示。 [关键词]科尔伯格;道德认知;发展理论 对道德发展这个概念,不同的心理学流派从道德的多维视角阐释了各自的新理论。当代心理学界中影响较大的学派主要有两个,即精神分析学派和认知心理学派。认知心理学派自皮亚杰后,劳伦斯·科尔伯格(1927—1987)便成为其在道德发展领域的继承人。科尔伯格提出的道德发展“三水平六阶段”及两种道德教育模式,即道德讨论法和公正团体法。在研究科尔伯格的理论中,可从中获得诸多对改革我国高校德育工作的有益启示。 一、科尔伯格道德认知发展理论概要 科尔伯格致力于儿童道德判断力发展的研究,提出了“道德发展阶段”理论。该理论的主要观点是,道德发展与认知发展有密切关系,认知发展是道德发展的基础,道德发展不能超越认知发展水平;道德发展总是遵循一定的阶段进行的,儿童道德判断水平发展是有阶段性的;道德

发展的本质动机在于寻求社会接受和自我实现,有赖于个体对社会文化活动的参与程度。 (一)科尔伯格的道德发展阶段模式 科尔伯格从杜威的道德哲学和道德心理学中得到启发,并在皮亚杰的儿童道德发展阶段论的基础上,进一步研究了儿童道德的发展,提出了儿童道德发展阶段模式,把儿童的道德判断概括为三个水平,细分为六个阶段,即著名的“三水平六阶段”的道德发展理论体系。这一体系提示了道德观念从认知的低级形式到高级形式的发展过程,在道德教育中产生了一定影响。 1.前习俗水平。这一水平的道德观念是纯然外在的,儿童为了免受惩罚或赢得奖赏而服从权威和权威规定的规则。处于这一水平的儿童对文化规则中的是非善恶观念十分敏感,其道德判断着眼于人物行为的具体结果或自身的利害关系。具体包括两个阶段: 阶段1:服从和惩罚的道德定向阶段。儿童在道德上的依据就是:所谓对的,就是绝对服从权威和规则,做对就是为了避免惩罚。他们为了免遭惩罚而听从权威人物的命令,尚未具有真正意义上的准则概念。 阶段2:朴素的享乐主义或功利主义定向阶段。这一阶段的儿童为了获得奖赏或满足自己的需要而尊重规则。假如对自己有好处,为别

科尔伯格两难故事测验

科尔伯格两难故事测验 美国的教育心理学家科尔伯格(Lawrence Kohlberg)系统地扩展了皮亚杰的理论和方法,并创立了不断完善的科学研究手段,他和他的同事经过20多年的实证研究(即从20世纪50年代中期到80年代),提出了人类品德发展的顺序原则及数百种特征。由此发现:道德思维能力是内在于个体身上,并随着个体的成熟而发展。这就从根本上改变了认为品德仅仅是社会进行道德灌输结果的传统观点。品德具有个体的主体特征,个体的思想道德品质是个体主动地与环境互动的结果。这一发现对于思想品德的研究具有十分重要的意义。它的意义不仅在于揭示了思想品德有自身独特的运动规律,而且表明社会道德与个体道德不是简单合一的或同一的,而是对立统一的。这反映了人们对品德认识的方法论上的转变。 科尔伯格把皮亚杰的研究方法改进为道德两难故事法,他所设计的故事中包含着一个在道德价值上具有矛盾冲突的故事,让被试听完故事后对故事中人物的行为进行评价,他还设计了相当完备的评价标准体系,以此来测评被试道德发展的水平。 科尔伯格两难故事测验的应用 科尔伯格使用的一系列两难推理故事中,最典型的是"海因兹偷药"的故事: 欧洲有个妇人患了癌症,生命垂危。医生认为只有一种药能救她,就是本城一个药剂师最近发明的镭。制造这种药要花很多钱,药剂师索价还要高过成本十倍。他花了200元制造镭,而这点药他竟索价2000元。病妇的丈夫海因兹到处向熟人借钱,一共才借得1000元,只够药费的一半。海因兹不得已,只好告诉药剂师,他的妻子快要死了,请求药剂师便宜一点卖给他,或者允许他赊欠。但药剂师说:"不成,我发明此药就是为了赚钱。" 海因兹走投无路竟撬开商店的门,为妻子偷来了药。 讲完这个故事,主试就向被试提出了一系列的问题:这个丈夫应该这样做吗?为什么应该?为什么不应该?法官该不该判他的刑?为什么?等等。儿童对科尔伯格所编制的两难故事中的问题既可做肯定回答,又可做否定回答。科尔伯格真正关心的不是儿童做出哪一种回答,而是儿童证明其回答时提出的理由。因为在科尔伯格看来,儿童提出的理由(即儿童的推理思路)是根据其内部逻辑结构而来的,所以,根据儿童提出的理由就能确定出儿童的道德判断水平。 科尔伯格采用纵向法,连续测量记录72个10--26岁男孩的道德判断,达10年之久。此后又将研究结果推广到世界各国去验证。最后于1969年提出了他的关于儿童道德判断发展分为3个水平6个阶段的理论。下面是科尔伯格关于儿童道德判断各个阶段的界定及其特点。 3个水平6个阶段的理论 1.水平1:前习俗水平