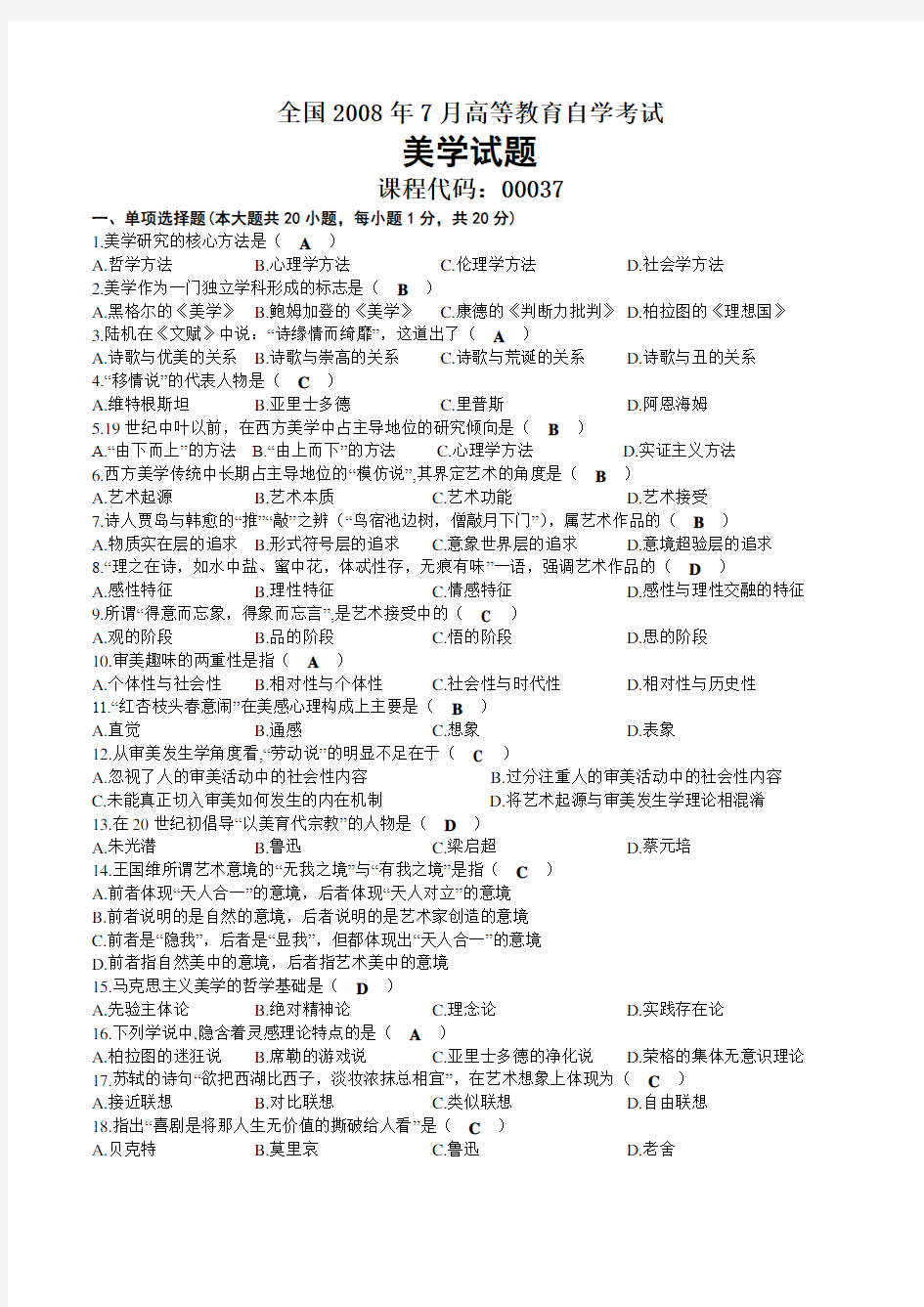

2008年07月自考00037美学试题及答案

全国2008年7月高等教育自学考试

美学试题

课程代码:00037

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

1.美学研究的核心方法是(A)

A.哲学方法

B.心理学方法

C.伦理学方法

D.社会学方法

2.美学作为一门独立学科形成的标志是(B)

A.黑格尔的《美学》

B.鲍姆加登的《美学》

C.康德的《判断力批判》

D.柏拉图的《理想国》

3.陆机在《文赋》中说:“诗缘情而绮靡”,这道出了(A)

A.诗歌与优美的关系

B.诗歌与崇高的关系

C.诗歌与荒诞的关系

D.诗歌与丑的关系

4.“移情说”的代表人物是(C)

A.维特根斯坦

B.亚里士多德

C.里普斯

D.阿恩海姆

5.19世纪中叶以前,在西方美学中占主导地位的研究倾向是(B)

A.“由下而上”的方法

B.“由上而下”的方法

C.心理学方法

D.实证主义方法

6.西方美学传统中长期占主导地位的“模仿说”,其界定艺术的角度是(B)

A.艺术起源

B.艺术本质

C.艺术功能

D.艺术接受

7.诗人贾岛与韩愈的“推”“敲”之辨(“鸟宿池边树,僧敲月下门”),属艺术作品的(B)

A.物质实在层的追求

B.形式符号层的追求

C.意象世界层的追求

D.意境超验层的追求

8.“理之在诗,如水中盐、蜜中花,体忒性存,无痕有味”一语,强调艺术作品的(D)

A.感性特征

B.理性特征

C.情感特征

D.感性与理性交融的特征

9.所谓“得意而忘象,得象而忘言”,是艺术接受中的( C )

A.观的阶段

B.品的阶段

C.悟的阶段

D.思的阶段

10.审美趣味的两重性是指(A)

A.个体性与社会性

B.相对性与个体性

C.社会性与时代性

D.相对性与历史性

11.“红杏枝头春意闹”在美感心理构成上主要是(B)

A.直觉

B.通感

C.想象

D.表象

12.从审美发生学角度看,“劳动说”的明显不足在于( C )

A.忽视了人的审美活动中的社会性内容

B.过分注重人的审美活动中的社会性内容

C.未能真正切入审美如何发生的内在机制

D.将艺术起源与审美发生学理论相混淆

13.在20世纪初倡导“以美育代宗教”的人物是(D)

A.朱光潜

B.鲁迅

C.梁启超

D.蔡元培

14.王国维所谓艺术意境的“无我之境”与“有我之境”是指(C)

A.前者体现“天人合一”的意境,后者体现“天人对立”的意境

B.前者说明的是自然的意境,后者说明的是艺术家创造的意境

C.前者是“隐我”,后者是“显我”,但都体现出“天人合一”的意境

D.前者指自然美中的意境,后者指艺术美中的意境

15.马克思主义美学的哲学基础是(D)

A.先验主体论

B.绝对精神论

C.理念论

D.实践存在论

16.下列学说中,隐含着灵感理论特点的是(A)

A.柏拉图的迷狂说

B.席勒的游戏说

C.亚里士多德的净化说

D.荣格的集体无意识理论

17.苏轼的诗句“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,在艺术想象上体现为(C)

A.接近联想

B.对比联想

C.类似联想

D.自由联想

18.指出“喜剧是将那人生无价值的撕破给人看”是(C)

A.贝克特

B.莫里哀

C.鲁迅

D.老舍

19.托尔斯泰笔下的人物形象聂赫留朵夫属于意象中的(A)

A.仿象

B.兴象

C.喻象

D.抽象

20.在西方美学史上,真正严格地区别了美感和快感的美学家是(D)

A.莱辛

B.休谟

C.洛克

D.康德

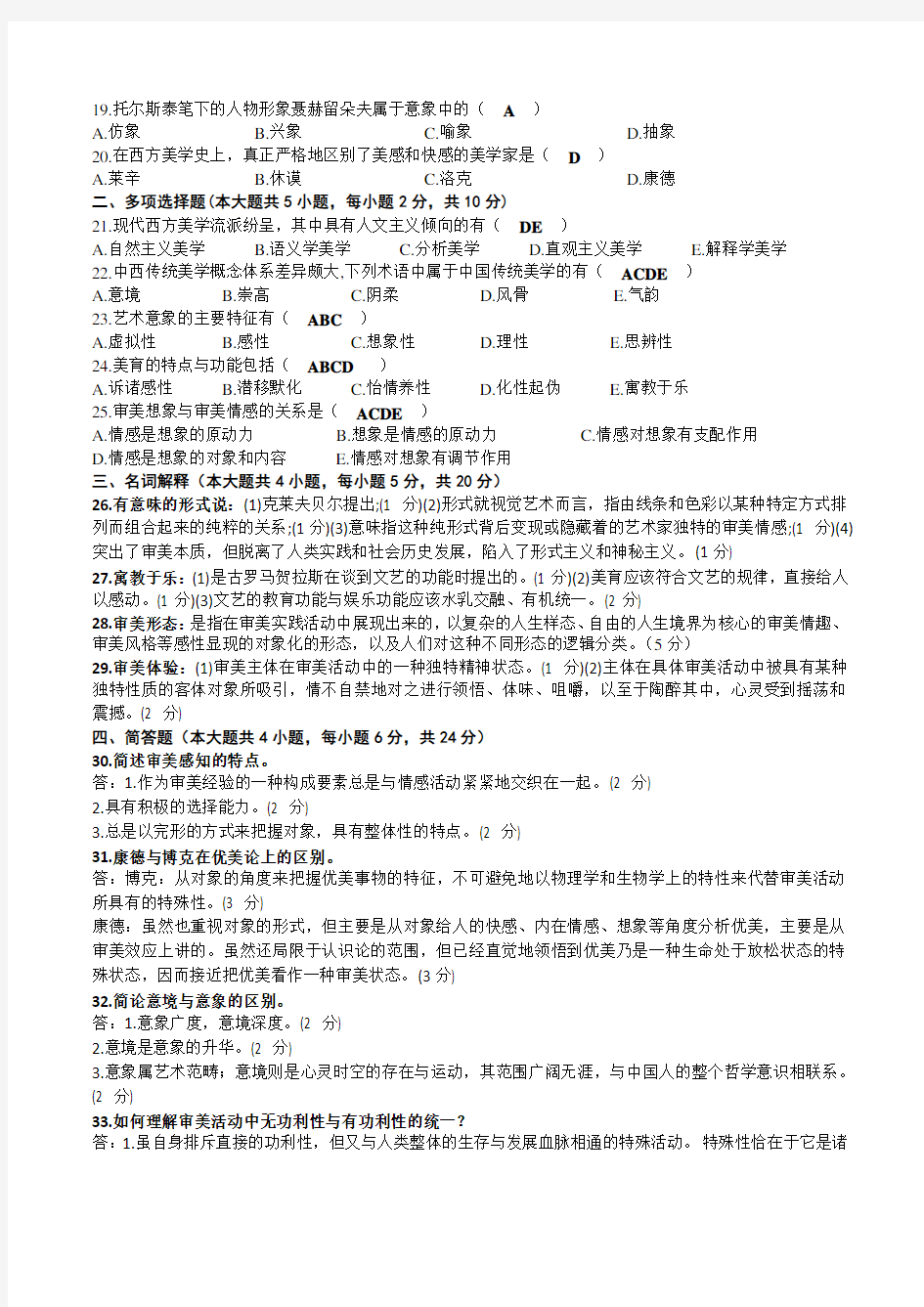

二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

21.现代西方美学流派纷呈,其中具有人文主义倾向的有(DE)

A.自然主义美学

B.语义学美学

C.分析美学

D.直观主义美学

E.解释学美学

22.中西传统美学概念体系差异颇大,下列术语中属于中国传统美学的有(ACDE)

A.意境

B.崇高

C.阴柔

D.风骨

E.气韵

23.艺术意象的主要特征有(ABC)

A.虚拟性

B.感性

C.想象性

D.理性

E.思辨性

24.美育的特点与功能包括(ABCD)

A.诉诸感性

B.潜移默化

C.怡情养性

D.化性起伪

E.寓教于乐

25.审美想象与审美情感的关系是(ACDE)

A.情感是想象的原动力

B.想象是情感的原动力

C.情感对想象有支配作用

D.情感是想象的对象和内容

E.情感对想象有调节作用

三、名词解释(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

26.有意味的形式说:(1)克莱夫贝尔提出;(1 分)(2)形式就视觉艺术而言,指由线条和色彩以某种特定方式排列而组合起来的纯粹的关系;(1分)(3)意味指这种纯形式背后变现或隐藏着的艺术家独特的审美情感;(1 分)(4)突出了审美本质,但脱离了人类实践和社会历史发展,陷入了形式主义和神秘主义。(1分)

27.寓教于乐:(1)是古罗马贺拉斯在谈到文艺的功能时提出的。(1 分)(2)美育应该符合文艺的规律,直接给人以感动。(1 分)(3)文艺的教育功能与娱乐功能应该水乳交融、有机统一。(2 分)

28.审美形态:是指在审美实践活动中展现出来的,以复杂的人生样态、自由的人生境界为核心的审美情趣、审美风格等感性显现的对象化的形态,以及人们对这种不同形态的逻辑分类。(5分)

29.审美体验:(1)审美主体在审美活动中的一种独特精神状态。(1 分)(2)主体在具体审美活动中被具有某种独特性质的客体对象所吸引,情不自禁地对之进行领悟、体味、咀嚼,以至于陶醉其中,心灵受到摇荡和震撼。(2 分)

四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)

30.简述审美感知的特点。

答:1.作为审美经验的一种构成要素总是与情感活动紧紧地交织在一起。(2 分)

2.具有积极的选择能力。(2 分)

3.总是以完形的方式来把握对象,具有整体性的特点。(2 分)

31.康德与博克在优美论上的区别。

答:博克:从对象的角度来把握优美事物的特征,不可避免地以物理学和生物学上的特性来代替审美活动所具有的特殊性。(3 分)

康德:虽然也重视对象的形式,但主要是从对象给人的快感、内在情感、想象等角度分析优美,主要是从审美效应上讲的。虽然还局限于认识论的范围,但已经直觉地领悟到优美乃是一种生命处于放松状态的特殊状态,因而接近把优美看作一种审美状态。(3分)

32.简论意境与意象的区别。

答:1.意象广度,意境深度。(2 分)

2.意境是意象的升华。(2 分)

3.意象属艺术范畴;意境则是心灵时空的存在与运动,其范围广阔无涯,与中国人的整个哲学意识相联系。

(2 分)

33.如何理解审美活动中无功利性与有功利性的统一?

答:1.虽自身排斥直接的功利性,但又与人类整体的生存与发展血脉相通的特殊活动。特殊性恰在于它是诸

多矛盾因素的辩证统一。(3分)

2.所谓无功利,是说并不以一有限目的为目的,相反以摆脱直接功利目的为前提。但审美活动又指向一种整体的、根本的功利性,就是它把人向着完整的自由存在状态提升。在这个意义上讲审美活动包含着“大功利”的。从最高意义上讲,审美活动并不只是人自我构成的手段,而是人自我完善的一种活动。(3分)

五、论述题(本大题共2小题,每小题13分,共26分)

34.“一千个观众一千个哈姆雷特”,请试从艺术接受的角度对这一句话作出理论阐释。

答:首先,艺术意象的再创造是审美对象在被接受过程中的现实生成。接受者不可能直接领悟到创造者的艺术意象,而是调动主体性因素对创造者提供的一个文本和形式符号进行意象的创造。意象重建就是文本的解读过程的重建,而每个不同的接受者对文本的解读都是不同的,都有很大的主观性,而原因是意志、认知、情感想象力等主体性因素的参与。艺术品意象是在接受者心理活动中生成的,是接受者的“心象”。其次,艺术接受的主体性,源于接受者不同的“期待视界”。人自身生理素质、文化教育、传统积淀以及所处社会历史环境等,形成接受者在接触艺术品之前的主体境况,包括自身敏感度、想象能力、文化基础、艺术修养、审美趣味以及传统影响、现实社会变化的影响因素等等,造就了接受者的接受眼光和特定审美文化心理结构,即“期待视野。

再次,艺术品形式的结构,是一个特殊的结构。英伽登认为,作品提供给接受者一个”图式化“结构框架,有许多空白和不确定点,读者只有在一面阅读一面将它具体化时,作品的主题意义才逐渐表示出来。

35.当代艺术的发展越来越呈现多样化态势,如装置艺术、行为艺术、新媒体艺术等不断出新,似乎也在不断地开拓着艺术的边界,请联系这一现象,就艺术品与非艺术品的联系与区别作一论述。

答:区别:

1.艺术品是人工制品,而不是自然物。

2.艺术品是精神产品,而不是物质产品。

3.艺术品主要是意象思维的结晶,而不是抽象思维的成果。

联系:

1.经过审美加工和创造,非艺术的自然物和人工制品可以转化成艺术品。

2.艺术在发展过程中不断向非艺术品领域渗透,拓宽艺术品的领地,增添艺术的门类和品种,并使人类物质和精神生活富有艺术情趣和审美意味。