电子电路实验指导书

实验一电路元件伏安特性的测量、基尔霍夫定律的验证、

叠加定理的验证

(一)电路元件伏安特性的测量

一、实验目的

1、加深理解线性电阻的伏安特性与电流、电压的参考方向。

2、加深理解非线性电阻元件的伏安特性。

3、加深对理想电源、实际电源伏安特性的理解。

二、原理说明

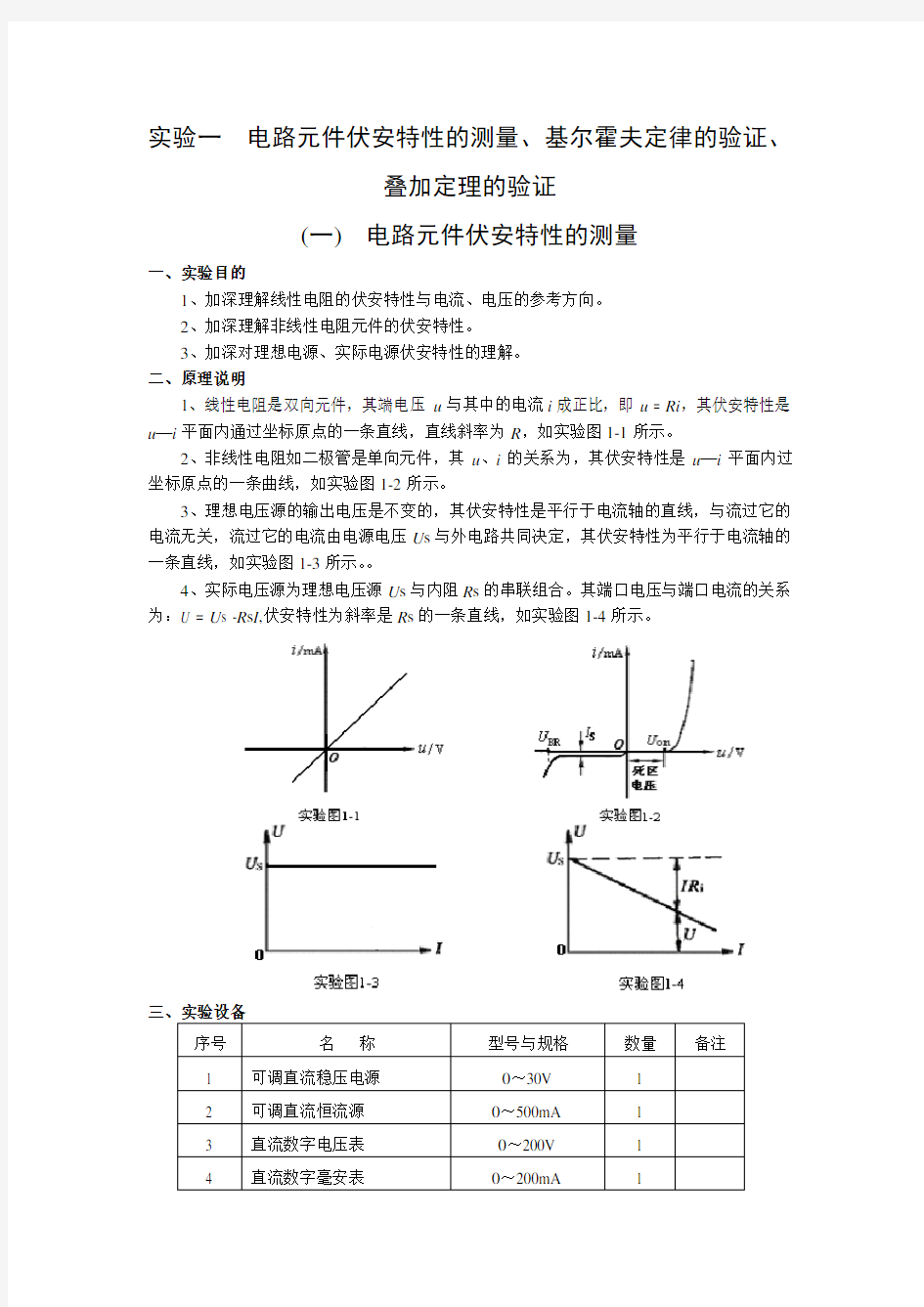

1、线性电阻是双向元件,其端电压u与其中的电流i成正比,即u = Ri,其伏安特性是u—i平面内通过坐标原点的一条直线,直线斜率为R,如实验图1-1所示。

2、非线性电阻如二极管是单向元件,其u、i的关系为,其伏安特性是u—i平面内过坐标原点的一条曲线,如实验图1-2所示。

3、理想电压源的输出电压是不变的,其伏安特性是平行于电流轴的直线,与流过它的电流无关,流过它的电流由电源电压U s与外电路共同决定,其伏安特性为平行于电流轴的一条直线,如实验图1-3所示。。

4、实际电压源为理想电压源U s与内阻R s的串联组合。其端口电压与端口电流的关系为:U = U s -R s I,伏安特性为斜率是R s的一条直线,如实验图1-4所示。

序号名称型号与规格数量备注

1 可调直流稳压电源0~30V 1

2 可调直流恒流源0~500mA 1

3 直流数字电压表0~200V 1

4 直流数字毫安表0~200mA 1

5 万用表 1 自备

6 可调电阻箱0~99999.9Ω 1 DGJ-05

四、实验内容

1、学习万用表的使用。用万用表测量线性电阻、直流电流和直流电压,测量电路如实验图1-5所示。

(1)用直接法测电阻R1 = 100Ω,R2 = 510Ω,R3 = 1000Ω。

(2)按实验图1-5接好电路,用万用表测量电压Us、U1、U2,电流I、I1、I2。

(3)用间接法求电阻R1、R2、R3、R(总)。

(4)自制表格填入相关数据。

2、测量线性电阻的伏安特性

(1)按实验图1-6接线,检查无误后,接通电源。

(2)调节直流电源的输出电压,使U分别为实验表表1-1所列数据,测量相应的I值填入表中。

(3)画出线性电阻的伏安特性曲线。

实验表1-1

U(V) 2 4 6 8 10

I

(mA)

3、测量非线性电阻元件的伏安特性

(1)按实验图1-7接好电路,检测无误后接通电源。

(2)依次调节直流电源的电压为实验表1-2中Us相应数据,分别测量对应的二极管电压U 及流过二极管电流I,填入实验表1-2中。

(3)将二极管反接,重复步骤(2)。

(4)画出二极管的伏安特性曲线。

U s(V) 6 7 8 9 10

U(V)

I(mA)

U反(V)

I反(mA)

4、测量理想电压源的伏安特性

(1)按实验图1-8接好电路,检查无误后接通电源,固定直流电源的输出电压U = 6V。

(2)调节可变电阻,使电流I分别为实验表1-3中数据,测量电压U分别填入表中。(3)画出理想电压源的伏安特性曲线。

I(mA)

6.0

7.0

8.0

9.0 10.0

U(V)

5、测量实际电压源的伏安特性:

(1)按实验图1-9接好电路,检查无误后接通电源,300Ω作电源内阻。

(2)调节直流电源电压为8 V,调节可变电阻使电路中电流I分别为实验表1-4中数据,测量相应电压U。

(3)画出实际电压源的伏安特性曲线。

I(mA) 6 7 8 9 10 11 12

U(V)

(二)基尔霍夫定律的验证

一、实验目的

1. 验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫定律的理解。

2. 学会用电流插头、插座测量各支路电流。

二、原理说明

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路的各支路电流及每个元件两端的电压,应能分别满足基尔霍夫电流定律(KCL)和电压定律(KVL)。即对电路中的任一个节点而言,应有ΣI=0;对任何一个闭合回路而言,应有ΣU=0。

运用上述定律时必须注意各支路或闭合回路中电流的正方向,此方向可预先任意设定。

三、实验设备

同实验四。

四、实验内容

图2-1

实验线路与2-1相同,用DGJ-03挂箱的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路。

1. 实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。图2-1中的I1、I2、I3的方向已设定。三个闭合回路的电流正方向可设为ADEFA、BADCB和FBCEF。

2. 分别将两路直流稳压源接入电路,令U1=6V,U2=12V。

3. 熟悉电流插头的结构,将电流插头的两端接至数字毫安表的“+、-”两端。

4. 将电流插头分别插入三条支路的三个电流插座中,读出并记录电流值。

五、实验注意事项

1.本实验线路板系多个实验通用。DG05上的K3应拨向330Ω侧,三个故障按键均不得按下。

2.所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读数为准。U1、U2也需测量,不应取电源本身的显示值。

3. 防止稳压电源两个输出端碰线短路。

4. 用指针式电压表或电流表测量电压或电流时,如果仪表指针反偏,则必须调换仪表极性,重新测量。此时指针正偏,可读得电压或电流值。若用数显电压表或电流表测量,则可直接读出电压或电流值。但应注意:所读得的电压或电流值的正确正、负号应根据设定的电流参考方向来判断。

六、预习思考题

1. 根据图2-1的电路参数,计算出待测的电流I1、I2、I3和各电阻上的电压值,记入表中,以便实验测量时,可正确地选定毫安表和电压表的量程。

2. 实验中,若用指针式万用表直流毫安档测各支路电流,在什么情况下可能出现指针反偏,应如何处理?在记录数据时应注意什么?若用直流数字毫安表进行测量时,则会有什么显示呢?

七、实验报告

1. 根据实验数据,选定节点A,验证KCL的正确性。

2. 根据实验数据,选定实验电路中的任一个闭合回路,验证KVL的正确性。

3. 将支路和闭合回路的电流方向重新设定,重复1、2两项验证。

4. 误差原因分析。

5. 心得体会及其他。

(三)叠加原理的验证

一、实验目的

验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。

二、原理说明

叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。

线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。

四、实验内容

实验线路如图3-1所示,用DGJ-03挂箱的“基尔夫定律/叠加原理”线路。

图3-1

1. 将两路稳压源的输出分别调节为12V和6V,接入U1和U2处。

2. 令U1电源单独作用(将开关K1投向U1侧,开关K2投向短路侧)。用直流数字电压表和毫安表(接电流插头)测量各支路电流及各电阻元件两端的电压,数据记入表3-1。

3. 令U2电源单独作用(将开关K1投向短路侧,开关K2投向U2侧),重复实验步骤2的测量和记录,数据记入表3-1。

4. 令U1和U2共同作用(开关K1和K2分别投向U1和U2侧),重复上述的测量和记录,数据记入表3-1。

5. 将U2的数值调至+12V,重复上述第3项的测量并记录,数据记入表3-1。

6. 将R5(330Ω)换成二极管1N4007(即将开关K3投向二极管IN4007侧),重复1~5的测量过程,数据记入表3-2。

7. 任意按下某个故障设置按键,重复实验内容4的测量和记录,再根据测量结果判断出故障的性质。

五、实验注意事项

1. 用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断测得值的+、-号后,记入数据表格。

2. 注意仪表量程的及时更换。

六、预习思考题

1. 在叠加原理实验中,要令U1、U2分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(U1或U2)短接置零?

2. 实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的迭加性与齐次性还成立吗?为什么?

七、实验报告

1. 根据实验数据表格,进行分析、比较,归纳、总结实验结论,即验证线性电路的叠

加性与齐次性。

2. 各电阻器所消耗的功率能否用叠加原理计算得出?试用上述实验数据,进行计算并作结论。

3. 通过实验步骤6及分析表格3-2的数据,你能得出什么样的结论?

4. 心得体会及其他。

实验二 电压源与电流源的等效变换、戴维南定理和诺顿定理的验证──有源二端网络等效参数的测定、最大功率传输

条件测定

(一) 电压源与电流源的等效变换

一、实验目的

1. 掌握电源外特性的测试方法。

2. 验证电压源与电流源等效变换的条件。 二、原理说明

1. 一个直流稳压电源在一定的电流范围内,具有很小的内阻。故在实用中,常将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变。其外特性曲线,即其伏安特性曲线U =f(I)是一条平行于I 轴的直线。一个实用中的恒流源在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源。

2. 一个实际的电压源(或电流源), 其端电压(或输出电流)不可能不随负载而变,因它具有一定的内阻值。故在实验中,用一个小阻值的电阻(或大电阻)与稳压源(或恒流源)相串联(或并联)来摸拟一个实际的电压源(或电流源)。

3. 一个实际的电源,就其外部特性而言,既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源Us 与一个电阻Ro 相串联的组合来表示;若视为电流源,则可用一个理想电流源Is 与一电导g o 相并联的组合来表示。如果这两种电源能向同样大小的负载供出同样大小的电流和端电压,则称这两个电源是等效的,即具有相同的外特性。

一个电压源与一个电流源等效变换的条件为:

I s =U s /R o ,g o =1/R o 或 U s =I s R o ,R o = 1/ g o 。 如图4-1所示。

图 4-1

三、实验设备

R L

Is=U S /R 0

g 0=1/R 0

g 0

=1/R 0Is U S R 0.=R L

四、实验内容

1. 测定直流稳压电源与实际电压源的外特性

(1)按图4-2接线。Us 为+6V 直流稳压电源。调节R 2,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数。

图 4-2 图 4-3 (2) 按图4-3接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源。调节R 2,令其阻值由大至小2. 测定电流源的外特性

按图4-4接线,Is 为直流恒流源,调节其输出为10mA ,令R o 分别为1K Ω和∞(即接入和断开),调节电位器R L (从0至470Ω),测出这两种情况下的电压表和电流表的读 数。自拟数据表格,记录实验数据。

3. 测定电源等效变换的条件

先按图4-5(a )线路接线,记 录线路中两表的读数。然后利用图 4-5(a)中右侧的元件和仪表,按图 4-5(b)接线。调节恒流源的输出电流 I S ,使两表的读数与4- 5(a)时的数值 相等,记录Is 之值,验证等效变换 条件的正确性。

图 4-5

五、实验注意事项

1. 在测电压源外特性时,不要忘记测空载时的电压值, 测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值,注意恒流源负载电压不要超过20伏,负载不要开路。

2.

换接线路时,必须关闭电源开关。 3. 直流仪表的接入应注意极性与量程。 六、预习思考题

1. 通常直流稳压电源的输出端不允许短路,直流恒流源的输出端不允许开路,为什么?

2. 电压源与电流源的外特性为什么呈下降变化趋势, 稳压源和恒流源的输出在任何负载下是否保持恒值? 七、实验报告

1. 根据实验数据绘出电源的四条外特性曲线,并总结、 归纳各类电源的特性。

2. 从实验结果,验证电源等效变换的条件。

3. 心得体会及其他。

(二) 戴维南定理和诺顿定理的验证 ──有源二端网络等效参数的测定

一、实验目的

1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,加深对该定理的理解。

2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法。

(a)

二、原理说明

1. 任何一个线性含源网络,如果仅研究其中一条支路的电压和电流,则可将电路的其余部分看作是一个有源二端网络(或称为含源一端口网络)。

戴维南定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us 等于这个有源二端网络的开路电压Uoc , 其等效内阻R 0等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电流源视为开路)时的等效电阻。

诺顿定理指出:任何一个线性有源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联组合来等效代替,此电流源的电流Is 等于这个有源二端网络的短路电流I SC ,其等效内阻R 0定义同戴维南定理。

Uoc (Us )和R 0或者I SC (I S )和R 0称为有源二端网络的等效参数。 2. 有源二端网络等效参数的测量方法 (1) 开路电压、短路电流法测R 0

在有源二端网络输出端开路时,用电压表直接测其输出端的开路电压Uoc ,然后再将其输出端短路,用电流表测其短路电流Isc ,则等效内阻为 Uoc R 0= ──

Isc

如果二端网络的内阻很小,若将其输出端口短路

则易损坏其内部元件,因此不宜用此法。

(2) 伏安法测R 0

用电压表、电流表测出有源二端网 图4-1

络的外特性曲线,如图4-1所示。 根据 外特性曲线求出斜率tg φ,则内阻 △U U oc

R 0=tg φ= ──=── 。 △I Isc

也可以先测量开路电压Uoc ,

再测量电流为额定值I N 时的输出

图4-2

U oc -U N

端电压值U N ,则内阻为 R 0=──── 。

I N

(3) 半电压法测R 0

如图4-2所示,当负载电压为被测网络开 路电压的一半时,负载电阻(由电阻箱的读数

确定)即为被测有源二端网络的等效内阻值。

(4) 零示法测U OC 图4-3

在测量具有高内阻有源二端网络的开路电压时,用电压表直接测量会造成较大的误差。为了消除电压表内阻的影响,往往采用零示测量法,如图4-3所示.。

零示法测量原理是用一低内阻的稳压电源与被测有源二端网络进行比

较,当稳压电源的输出电压与有源二端网络的开路电压相等时,电压表的读数将为“0”。然后将电路断开,测量此时稳压电源的输出电压, 即为被测有源二端网络的开路电压。 三、实验设备

U I A

B

I U

O

ΔU

ΔI

φsc

oc

/2

序号 名

称

型号与规格 数量 备注

1 可调直流稳压电源 0~30V 1

2 可调直流恒流源 0~500mA 1

3 直流数字电压表 0~200V 1

4 直流数字毫安表 0~200mA

1

5 万用表 1 自备

6 可调电阻箱 0~99999.9Ω 1 DGJ-05

7 电位器

1K/2W 1 DGJ-05 8

戴维南定理实验电路板

1

DGJ-05

被测有源二端网络如图4-4(a)。

(a) 图4-4 1. 用开路电压、短路电流法测定戴维南等效 电路的Uoc 、R 0和诺顿等效电路的I SC 、R 0。按 图4-4(a)接入稳压电源Us=12V 和恒流源Is=10mA , 不接入R L 。测出U O c 和Isc,并计算出R 0。(测U OC

时,不接入mA 表。) 2. 负载实验

U (v ) I (mA )

3. 验证戴维南定理:从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R 0之值, 然后令其与直流稳压电源(调到步骤“1”时所测得的开路电压Uoc 之值)相串联,如图4-4(b)所示,U (v ) I (mA )

4. 验证诺顿定理:从电阻箱上取得按步骤“1”所得的等效电阻R 0之值, 然后令其与直流恒流源(调到步骤“1”时所测得的短路电流I SC 之值)相并联,如图4-5所示,仿照步

Uoc (v)

Isc (mA)

R 0=Uoc/Isc

(Ω)

骤“2”测其外特性,对诺顿定理进行验证。

5. 有源二端网络等效电阻(又称入端电阻)的直接测量法。见图4-4(a)。将被测有源网络内的所有独立源置零(去掉电流源I S和电压源U S,并在原电压源所接的两点用一根短路导线相连),然后用伏安法或者直接用万用表的欧姆档去测定负载R L开路时A、B两点间的电阻,此即为被测网络的等效内阻R0,或称网络的入端电阻R i 。

6. 用半电压法和零示法测量被测网络的等效内阻R0及其开路电压U oc。线路及数据表格自拟。

五、实验注意事项

1. 测量时应注意电流表量程的更换。

2. 步骤“5”中,电压源置零时不可将稳压源短接。

3. 用万表直接测

R0时,网络内的独立

源必须先置零,以免损坏万用表。其次,欧

姆档必须经调零后再进行测量。图4-5

4. 用零示法测量U OC时,应先将稳压电源的输出调至接近于U OC,再按图4-3测量。

5. 改接线路时,要关掉电源。

六、预习思考题

1. 在求戴维南或诺顿等效电路时,作短路试验,测I SC的条件是什么?在本实验中可否直接作负载短路实验?请实验前对线路4-4(a)预先作好计算,以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

2. 说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点。

七、实验报告

1. 根据步骤2、3、4,分别绘出曲线,验证戴维南定理和诺顿定理的正确性,并分析产生误差的原因。

2. 根据步骤1、5、6的几种方法测得的Uoc与R0与预习时电路计算的结果作比较,你能得出什么结论。

3. 归纳、总结实验结果。

4. 心得体会及其他。

(三)最大功率传输条件测定

一、实验目的

1. 掌握负载获得最大传输功率的条件。

2. 解电源输出功率与效率的关系。 二、原理说明

1. 电源与负载功率的关系

图5-1可视为由一个电源向负载输送电能的模型,R 0 可视为电源内阻和传输线路电阻的总和,R L 为可变负载电阻。

负载R L 上消耗的功率P 可由下式表示: 图5-1

当R L =0或R L =∞ 时,电源输送给负载的功率均为零。而以不同的R L 值代入上式可求得不同的P 值,其中必有一个R L 值,使负载能从电源处获得最大的功率。

2. 负载获得最大功率的条件

根据数学求最大值的方法,令负载功率表达式中的R L 为自变量,P 为应变量,并使 dP/dR L =0,即可求得最大功率传输的条件:

当满足R L =R 0时,负载从电源获得的最大功率为:

这时,称此电路处于“匹配”工作状态。 3. 匹配电路的特点及应用

在电路处于“匹配”状态时,电源本身要消耗一半的功率。此时电源的效率只有50%。显然,这对电力系统的能量传输过程是绝对不允许的。发电机的内阻是很小的,电路传输的最主要指标是要高效率送电,最好是100%的功率均传送给负载。为此负载电阻应远大于电源的内阻,即不允许运行在匹配状态。而在电子技术领域里却完全不同。一般的信号源本身功率较小,且都有较大的内阻。而负载电阻(如扬声器等)往往是较小的定值,且希望能从电源获得最大的功率输出,而电源的效率往往不予考虑。通常设法改变负载电阻,或者在信号源与负载之间加阻抗变换器(如音频功放的输出级与扬声器之间的输出变压器),使电路

三、实验设备 (见上表) 四、实验内容

与步骤 1. 按图5-2接线,负载R L 取自元件箱DGJ-05的电阻

箱。

2. 按表5-1所列内容,令R L 在0~1K 范围内变化时,分别测出U O 、U L 及I 的值,表中

,

L L

L R R R U

R I P 202)(

+==[]

0202

40020:0)(2)()()(2)(,0R R R R R R R R R U R R R R R dR dP

dR dP L L L L L L L L L L ==+-+++-+==,解得令即L

L L L L MAX

R U R R U R R R U P 4)2()(222

0==+=图

U O ,P O 分别为稳压电源的输出电压和功率,U L 、P L 分别为R L 二端的电压和功率,I 为电路的电流。在P L 最大值附近应多测几点。

五、预习与思考题

1. 电力系统进行电能传输时为什么不能工作 在匹配工作状态?

2. 实际应用中,电源的内阻是否随负载而变?

3. 电源电压的变化对最大功率传输的条件有 无影响? 六、实验报告

1. 整理实验数据,分别画出两种不同内阻下 的下列各关系曲线:

I~R L ,U O ~R L ,U L ~R L ,P O ~R L ,P L ~R L 图5-2 2. 根据实验结果,说明负载获得最大功率的条件是什么?

实验一 常用电子仪器的使用

一、实验目的

1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

二、实验原理

在模拟电子电路实验中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表及频率计等。它们和万用电表一起,可以完成对模拟电子电路的静态和动态工作情况的测试。

实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局,各仪器与被测实验装置之间的布局与连接如图1-1所示。接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的共公接地端应连接在一起,称共地。信号源和交流毫伏表的引线通常用屏蔽线或专用电缆线,示波器接线使用专用电缆线,直流电源的接线用普通导线。

图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图

1、示波器

示波器是一种用途很广的电子测量仪器,它既能直接显示电信号的波形,又能对电信号进行各种参数的测量。现着重指出下列几点:

1)、寻找扫描光迹

将示波器Y轴显示方式置“Y1”或“Y2”,输入耦合方式置“GND”,开机预热后,若在显示屏上不出现光点和扫描基线,可按下列操作去找到扫描线:①适当调节亮度旋钮。②

触发方式开关置“自动”。③适当调节垂直()、水平()“位移”旋钮,使扫描光迹位于屏幕中央。(若示波器设有“寻迹”按键,可按下“寻迹”按键,判断光迹偏移基线的方向。)

2)、双踪示波器一般有五种显示方式,即“Y1”、“Y2”、“Y1+Y2”三种单踪显示方式和“交替”“断续”二种双踪显示方式。“交替”显示一般适宜于输入信号频率较高时使用。“断续”显示一般适宜于输入信号频率较底时使用。

3)、为了显示稳定的被测信号波形,“触发源选择”开关一般选为“内”触发,使扫描触发信号取自示波器内部的Y通道。

4)、触发方式开关通常先置于“自动”调出波形后,若被显示的波形不稳定,可置触发方式开关于“常态”,通过调节“触发电平”旋钮找到合适的触发电压,使被测试的波形稳定地显示在示波器屏幕上。

有时,由于选择了较慢的扫描速率,显示屏上将会出现闪烁的光迹,但被测信号的波形不在X轴方向左右移动,这样的现象仍属于稳定显示。

5)、适当调节“扫描速率”开关及“Y轴灵敏度”开关使屏幕上显示

一~二个周期的被测信号波形。在测量幅值时,应注意将“Y轴灵敏度微调”旋钮置于“校准”位置,即顺时针旋到底,且听到关的声音。在测量周期时,应注意将“X轴扫速微调”旋钮置于“校准”位置,即顺时针旋到底,且听到关的声音。还要注意“扩展”旋钮的位置。

根据被测波形在屏幕坐标刻度上垂直方向所占的格数(div或cm)与“Y轴灵敏度”开

关指示值(v/div)的乘积,即可算得信号幅值的实测值。

根据被测信号波形一个周期在屏幕坐标刻度水平方向所占的格数(div或

cm)与“扫速”开关指示值(t/div)的乘积,即可算得信号频率的实测值。

2、函数信号发生器

函数信号发生器按需要输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。输出电压最大可达20V P-P。通过输出衰减开关和输出幅度调节旋钮,可使输出电压在毫伏级到伏级范围内连续调节。函数信号发生器的输出信号频率可以通过频率分档开关进行调节。

函数信号发生器作为信号源,它的输出端不允许短路。

3、交流毫伏表

交流毫伏表只能在其工作频率范围之内,用来测量正弦交流电压的有效值。为了防止过载而损坏,测量前一般先把量程开关置于量程较大位置上,然后在测量中逐档减小量程。

三、实验设备与器件

1、函数信号发生器

2、双踪示波器

3、交流毫伏表

四、实验内容

1、用机内校正信号对示波器进行自检。

1) 扫描基线调节

将示波器的显示方式开关置于“单踪”显示(Y1或Y2),输入耦合方式开关置“GND”,触发方式开关置于“自动”。开启电源开关后,调节“辉度”、“聚焦”、“辅助聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示一条细而且亮度适中的扫描基线。然后调节“X轴位移”()和“Y

轴位移”( )旋钮,使扫描线位于屏幕中央,并且能上下左右移动自如。

2)测试“校正信号”波形的幅度、频率

将示波器的“校正信号”通过专用电缆线引入选定的Y通道(Y1或Y2),将Y轴输入耦合方式开关置于“AC”或“DC”,触发源选择开关置“内”,内触发源选择开关置“Y1”或“Y2”。调节X轴“扫描速率”开关(t/div)和Y轴“输入灵敏度”开关(V/div),使示波器显示屏上显示出一个或数个周期稳定的方波波形。

a. 校准“校正信号”幅度

将“y轴灵敏度微调”旋钮置“校准”位置,“y轴灵敏度”开关置适当位置,读取校正信号幅度,记入表1-1。

注:不同型号示波器标准值有所不同,请按所使用示波器将标准值填入表格中。

b. 校准“校正信号”频率

将“扫速微调”旋钮置“校准”位置,“扫速”开关置适当位置,读取校正信号周期,记入表1-1。

c.测量“校正信号”的上升时间和下降时间

调节“y轴灵敏度”开关及微调旋钮,并移动波形,使方波波形在垂直方向上正好占据

中心轴上,且上、下对称,便于阅读。通过扫速开关逐级提高扫描速度,使波形在X?轴方向扩展(必要时可以利用“扫速扩展”开关将波形再扩展10倍),并同时调节触发电平旋钮,从显示屏上清楚的读出上升时间和下降时间,记入表1-1。

2、用示波器和交流毫伏表测量信号参数

调节函数信号发生器有关旋钮,使输出频率分别为100Hz、1KHz、10KHz、100KHz,有效值均为1V(交流毫伏表测量值)的正弦波信号。

改变示波器“扫速”开关及“Y轴灵敏度”开关等位置,?测量信号源输出电压频率及

五、实验总结

1、整理实验数据,并进行分析。

2、问题讨论

1)如何操纵示波器有关旋钮,以便从示波器显示屏上观察到稳定、清晰的波形?

2) 用双踪显示波形,并要求比较相位时,为在显示屏上得到稳定波形,应怎样选择下列开关的位置?

a) 显示方式选择(Y1;Y2;Y1+Y2;交替;断续)

b) 触发方式(常态;自动)

c) 触发源选择(内;外)

d)内触发源选择(Y1、Y2、交替)

3、函数信号发生器有哪几种输出波形?它的输出端能否短接,如用屏蔽

线作为输出引线,则屏蔽层一端应该接在哪个接线柱上?

4、交流毫伏表是用来测量正弦波电压还是非正弦波电压?它的表头指示

值是被测信号的什么数值?它是否可以用来测量直流电压的大小?

六、预习要求

1、阅读实验附录中有关示波器部分内容。

2、已知C=0.01μf、R=10K,计算图1-2 RC移相网络的阻抗角θ。

实验四 晶体管共射极单管放大器(1)

一、实验目的

1、 学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2、 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。 二、实验原理

图2-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。它的偏置电路采用R B1和R B2

组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E ,以稳定放大器的静态工作点。当在放大器的输入端加入输入信号u i 后,在放大器的输出端便可得到一个与u i 相位相反,幅值被放大了的输出信号u 0,从而实现了电压放大。

图2-1 共射极单管放大器实验电路

在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2 的电流远大于晶体管T 的 基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算 CC B2B1B1B U R R R U +≈

U CE =U CC -I C (R C +R E )

电压放大倍数

be

L

C V r R R βA // -

= 输入电阻 R i =R B1 // R B2 // r be 输出电阻 R O ≈R C

由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。 放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。 1、 放大器静态工作点的测量与调试 1) 静态工作点的测量

测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i =0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流

C E

BE

B E

I R U U I ≈-≈

I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或U C ,然后算出I C 的方法,例如,只要测出U E ,即可用 E E E C R U I I =

≈算出I C (也可根据C

C

CC C R U U I -=,由U C 确定I C ), 同时也能算出U BE =U B -U E ,U CE =U C -U E 。

为了减小误差,提高测量精度,应选用内阻较高的直流电压表。 2) 静态工作点的调试

放大器静态工作点的调试是指对管子集电极电流I C (或U CE )的调整与测试。

静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时u O 的负半周将被削底,如图2-2(a)所示;如工作点偏低则易产生截止失真,即u O 的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显),如图2-2(b)所示。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态调试,即在放大器的输入端加入一定的输入电压u i ,检查输出电压u O 的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。

(a) (b)

图2-2 静态工作点对u O 波形失真的影响

改变电路参数U CC 、R C 、R B (R B1、R B2)都会引起静态工作点的变化,如图2-3所示。但通常多采用调节偏置电阻R B2的方法来改变静态工作点,如减小R B2,则可使静态工作点提高等。

图2-3 电路参数对静态工作点的影响

最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。 2、放大器动态指标测试

放大器动态指标包括电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态

网络综合实验设计

模块四综合模块设计(网络互联)班级14信管本学号141201120姓名李显明 实验时间2017年5月11日 实验地点综合实验楼608 分组及同组人双人组,同组人:付卫 实验项目网络互联 实验总结与讨论综合设计实验: 1、二层交换机的工作原理:二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的 MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己 内部的一个地址表中。具体的工作流程如下: (1)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它 就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的; (2)再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口; (3)如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上; (4)如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器 回应时,交换机又可以学习目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再 需要对所有端口进行广播了。 不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。 2、三层交换机的工作原理:三层交换机就是具有部分路由器功能的交换机,三层 交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,能够做到一次路由,多次转 发。三层交换技术就是二层交换技术+三层转发技术。传统交换技术是在OSI网络标 准模型第二层——数据链路层进行操作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层 实现了数据包的高速转发,既可实现网络路由功能,又可根据不同网络状况做到最优 网络性能。使用IP的设备A----三层交换机----使用IP的设备B,比如A要给B发 送数据,已知目的IP,那么A就用子网掩码取得网络地址,判断目的IP是否与自己 在同一网段。如果在同一网段,但不知道转发数据所需的MAC地址,A就发送一个ARP

北航电子电路设计数字部分实验报告

电子电路设计数字部分实验报告 学院: 姓名:

实验一简单组合逻辑设计 实验内容 描述一个可综合的数据比较器,比较数据a 、b的大小,若相同,则给出结果1,否则给出结果0。 实验仿真结果 实验代码 主程序 module compare(equal,a,b); input[7:0] a,b; output equal; assign equal=(a>b)1:0; endmodule 测试程序

module t; reg[7:0] a,b; reg clock,k; wire equal; initial begin a=0; b=0; clock=0; k=0; end always #50 clock = ~clock; always @ (posedge clock) begin a[0]={$random}%2; a[1]={$random}%2; a[2]={$random}%2; a[3]={$random}%2; a[4]={$random}%2; a[5]={$random}%2; a[6]={$random}%2; a[7]={$random}%2; b[0]={$random}%2; b[1]={$random}%2; b[2]={$random}%2; b[3]={$random}%2; b[4]={$random}%2;

b[5]={$random}%2; b[6]={$random}%2; b[7]={$random}%2; end initial begin #100000 $stop;end compare m(.equal(equal),.a(a),.b(b)); endmodule 实验二简单分频时序逻辑电路的设计 实验内容 用always块和@(posedge clk)或@(negedge clk)的结构表述一个1/2分频器的可综合模型,观察时序仿真结果。 实验仿真结果

电子电路综合实验

电子电路综合实验 总结报告 题目:红外遥控器信号接收和显示的 设计实现 班级:20100412 学号:2010041227 姓名:涂前 日期:2013.04.17 成绩:

摘要: 我国经济的高速发展,给电子技术的发展,带来了新的契机.其中,红外遥控器越来越多的应用到电器设备中,但各种型号遥控器的大量使用带来的遥控器大批量多品种的生产,使得检测成为难题,因此智能的红外遥控器检测装置成为一种迫切的需要。在该红外遥控器信号的接收和显示电路以单片机和一体化红外接收器为核心技术,但是,分立元件搭建的电路也可以实现,具体74HC123单稳态触发器、74HC595、STC89C51单片机红外接收器HS0038组成。在本系统的设计中,利用红外接收器接收遥控器发出的控制信号,并通过单稳态触发器、移位寄存器等将接收信号存储、处理、比较,并将数据处理送至数码管显示模块。总之,通过对电路的设计和实际调试,可以实现红外遥控器信号的接收与显示功能。根据比较接收信号的不同,在数码管显示电路及流水灯电路上显示相应的按键数字. 关键词:74HC123单稳态触发器、74HC595、单片机、红外接收器HS0038

设计选题及设计任务要求 1设计选题 基于单片机的红外遥控器信号接收和转发的设计实现. 2设计任务要求 ⑴结合数字分立元件电路和红外接收接口电路共同设计的一个红外遥控信号接收系统,用普通电视机遥控器控制该系统,使用数码管显示信号的接收结果。 ⑵当遥控器按下任意数值键时,在数码管上显示其值。例如按下“0”时,在数码管上应显示“00”。

目录 第一章系统概述 1.1 方案对比及论证 1.2 总体方案对比 1.3方案对比论证 1.4可行性分析 第二章主要器件介绍 2.1 HS0038塑封一体化红外线接收器 2.2 74HC123单稳态触发器 2.3 74HC595 2.4 MC14495 2.5数码管显示 第三章硬件单元电路设计及原理分析 第四章调试及测试数据分析 4.1 调试的步骤 4.2 调试出现的问题及原因分析 4.3数据测量 4.4 测量仪器介绍及误差分析

电工电子综合实验1--裂相电路仿真实验报告格 2

电子电工综合实验论文 专题:裂相(分相)电路 院系:自动化学院 专业:电气工程及其自动化 姓名:小格子 学号: 指导老师:徐行健

裂相(分相)电路 摘要: 本实验通过仿真软件Mulitinism7,研究如何将一个单相的交流分裂成多相交流电源的问题。用如下理论依据:电容、电感元件两端的电压和电流相位差是90度,将这种元件和与之串联的电阻当作电源,这样就可以把单相交流源分裂成两相交流电源、三相电源。同时本实验还研究了裂相后的电源接不同的负载时电压、功率的变化。得到如下结论: 1.裂相后的电源接相等负载时两端的电压和负载值成正相关关系; 2.接适当的负载,裂相后的电路负载消耗的功率将远大于电源消耗的功率; 3.负载为感性时,两实验得到的曲线差别较小,反之,则较大。 关键词:分相两相三相负载功率阻性容性感性 引言 根据电路理论可知,电容元件和电感元件最容易改变交流电的相位,又因它们不消耗能量,可用作裂相电路的裂相元件。所谓裂相,就是将适当的电容、电感与三相对称负载相配接,使三相负载从单相电源获得三相对称电压。而生活和工作中一般没有三相动力电源,只有单相电源,如何利用单相电源为三相负载供电,就成了值得深入研究的问题了。 正文 1.实验材料与设置装备 本实验是理想状态下的实验,所有数据都通过在电路专用软件Multisim 7中模拟实验测得的;所有实验器材为(均为理想器材) 实验原理: (1). 将单相电源分裂成两相电源的电路结构设计 把电源U1分裂成U1和U2输出电压,如下图所示为RC桥式分相电压原理,可以把输入电压分成两个有效值相等,相位相差90度的两个电压源。 上图中输出电压U1和U2与US之比为

模拟电子技术教程习题答案

第6章习题答案 1. 概念题: (1)由运放组成的负反馈电路一般都引入深度负反馈,电路均可利用虚短路和虚断路的概念来求解其运算关系。 (2)反相比例运算电路的输入阻抗小,同相比例运算电路的输入阻抗大,但会引入了共模干扰。 (3)如果要用单个运放实现:A u=-10的放大电路,应选用 A 运算电路;将正弦波信号移相+90O,应选用 D 运算电路;对正弦波信号进行二倍频,应选用 F 运算电路;将某信号叠加上一个直流量,应选用 E 运算电路;将方波信号转换成三角波信号,应选用 C 运算电路;将方波电压转换成尖顶波信号,应选用 D 运算电路。 A. 反相比例 B. 同相比例 C. 积分 D. 微分 E. 加法 F. 乘方 (4)已知输入信号幅值为1mV,频率为10kHz~12kHz,信号中有较大的干扰,应设置前置放大电路及带通滤波电路进行预处理。 (5)在隔离放大器的输入端和输出端之间加100V的电压会击穿放大器吗?(不会)加1000V的交流电压呢?(不会) (6)有源滤波器适合于电源滤波吗?(不适用)这是因为有源滤波器不能通过太大的电流或太高的电压。 (7)正弦波发生电路中,输出端的晶体管一定工作在放大区吗?(一定)矩形波发生电路中,输出端的晶体管一定工作在放大区吗?(不一

定) (8)作为比较器应用的运放,运放一般都工作在非线性区,施密特比较器中引入了正反馈,和基本比较器相比,施密特比较器有速度快和抗干扰性强的特点。 (9)正弦波发生电路的平衡条件与放大器自激的平衡条件不同,是因为反馈耦合端的极性不同,RC正弦波振荡器频率不可能太高,其原因是在高频时晶体管元件的结电容会起作用。 (10)非正弦波发生器离不开比较器和延时两个环节。 (11)当信号频率等于石英晶体的串联谐振或并联谐振频率时,石英晶体呈阻性;当信号频率在石英晶体的串联谐振频率和并联谐振频率之间时,石英晶体呈感性;其余情况下石英晶体呈容性。 (12)若需要1MHz以下的正弦波信号,一般可用 RC 振荡电路;若需要更高频率的正弦波,就要用 LC 振荡电路;若要求频率稳定度很高,则可用石英晶体振荡电路。 (13)设计一个输出功率为20W的扩音机电路,若用乙类互补对称功率放大,则应选至少为 4 瓦的功率管两个。 (14)对于甲类变压器音频功率放大电路,在没有输入信号时,扬声器不发声,这时管子的损耗最小。对吗?(不对,此时管子功耗最大)(15)线性电源的调整管工作在放大区,所以称为线性电源,

电子电路实验三-实验报告

电子电路实验三-实验报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

实验三负反馈放大电路 实验报告 一、实验数据处理 1.实验电路图 根据实际的实验电路,利用Multisim得到电路图如下: (1)两级放大电路 (2)两级放大电路(闭环)

(3)电流并联负反馈放大电路 2.数据处理 (1)两级放大电路的调试 第一级电路:调整电阻参数,使得静态工作点满足:IDQ约为2mA,UGDQ<-4V。记录并计算电路参数及静态工作点的相关数据(IDQ,UGSQ,UA,US、UGDQ)。 IDQ UGSQ UA US UGDQ 2.014mA-1.28V 5.77V7.05V-6.06V 第二级电路:通过调节Rb2,使得静态工作点满足:ICQ约为2mA,UCEQ=2~3V。记录电路参数及静态工作点的相关数据(ICQ,UCEQ)。 ICQ UCEQ 2.003mA 2.958V 输入正弦信号Us,幅度为10mV,频率为10kHz,测量并记录电路的电压放大倍数 A u1=U o1 U s 、A u= U o U s 及输入电阻Ri和输出电阻Ro。 Au1Au Ri Ro 0.783-152.790.75kΩ 3227.2Ω (2)两级放大电路闭环测试 在上述两级放大电路中,引入电压并联负反馈。合理选取电阻R的阻值,使得闭环电压放大

倍数的数值约为10。 输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数 A usf=U o/U s 输入电阻Rif和输出电阻Rof。 Ausf Rif Rof -9.94638.2Ω232.9Ω(3)电流并联负反馈放大电路 输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数 A usf=U o/U s 输入电阻Rif和输出电阻Rof。 Ausf Rif Rof 8.26335.0Ω3280.0Ω 3.误差分析 利用相对误差公式: 相对误差=仿真值?实测值 实测值 ×100% 得各组数据的相对误差如下表: 仿真值实测值相对误差 /% IDQ/mA 2.077 2.014 3.13 UA/V 5.994 5.770 3.88 UGDQ/V-5.994-6.060-1.09 ICQ/mA 2.018 2.0030.75 UCEQ/V 2.908 2.958-1.69 Au10.7960.783 1.66 Au-154.2-152.70.98 Ri/ kΩ90.7690.750.01

电子设计大赛常用电路图

错误 !未定义书签。 图2 L293D 的电机驱动电路 图3 电源稳压电路 图4 降压电路

图3 降压斩波电路原理图 图4 电流检测模块

OS CI ICE_SDA ICE_SCK ICE_EN AV SS1OP I AGC M ICOUT DA C2DA C IOB12IOB11IOB15IOB13SLE EP IOB14VS S IOA12IOA14IOA11IOA10IOA15IOA13I O B 9I O B 10IOA9 I O B 5I O B 8I O B 7V C P I O A 8 V D D H I O A 6I O A 7V S S VS S V D D H VS S V R T A V S S 1 V D D _P I O B 2V C M I O A 3I O B 6I O B 1I O A 1V M I C I O B 0I O A 2M I C P R E S _B I O B 4 I O A 4 I O B 3I O A 0I O A 5VREF2V S S V D D H SPCE061A DA C1M ICN AV SS1VDD VS S VS S VS S OS CO +C29100u C31104 U1 OS C32O 12OS C32I 13XT EST 14VDD 15XICE 16XICECLK 17XICES DA 18VS S 19PV IN 20DA C121DA C222VREF223VS S 24AGC 25OP I 26M ICOUT 27M ICN 28PFUSE 29M I C P 33V C M 34V R T P A D 35V D D 36V M I C 37V S S 38I O A 041I O A 142I O A 243I O A 344I O A 445I O A 546I O A 647I O A 748V S S 49V S S 50V D D H 51V D D H 52I O A 8 53 N C 39N C 40NC 30NC 31NC 32 IOA9 54 IOA1055IOA1156IOA1257IOA1358IOA1459IOA1560XROM T 61VS S 62XS LEEP 63IOB1564IOB1465IOB1366IOB1267IOB1168PV PP 69V D D H 75 I O B 1076I O B 977NC 70NC 71NC 72NC 73NC 74I O B 878I O B 779I O B 680I O B 581I O B 41I O B 32I O B 23N C 82N C 83N C 84I O B 14I O B 05X R E S B 6V D D 7V C P 8V S S 9N C 10N C 11C8104C7104C18104 +C5 100u C28104 + C27100u +C17100u + C4100u V D D _A SPCE061A 芯片引脚电路图 电机驱动电路 图5 电源变换电路图

北京邮电大学电路实验报告-(小彩灯)

北京邮电大学电路实验报告-(小彩灯)

电子电路综合实验报告课题名称:基于运算放大器的彩灯显示电路的设计与实现 姓名:班级:学号: 一、摘要: 运用运算放大器设计一个彩灯显示电路,通过迟滞电压比较器和反向积分器构成方波—三角波发生器,三角波送入比较器与一系列直流电平比较,比较器输出端会分别输出高电平和低电平,从而顺序点亮或熄灭接在比较器输出端的发光管。 关键字: 模拟电路,高低电平,运算放大器,振荡,比较 二、设计任务要求: 利用运算放大器LM324设计一个彩灯显示电路,让排成一排的5个红色发光二极管(R1~R5)重复地依次点亮再依次熄灭(全灭→R1→R1R2→R1R2R3→R1R2R3R4→R1R2R3R4R5→R1R2R3R4→R1R2R3→R1R2→R1→全灭),同时让排成一排的6个绿色发光二极管(G1~G6)单光

三角波振荡电路可以采用如图2-28所示电路,这是一种常见的由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器电路,图2-28中运放A1接成迟滞电压比较器,A2接成反相输入式积分器,积分器的输入电压取自迟滞电压比较器的输出,迟滞电压比较器的输入信号来自积分器的输出。假设迟滞电压比较器输出U o1初始值为高电平,该高电平经过积分器在U o2端得到线性下降的输出信号,此线性下降的信号又反馈至迟滞电压比较器的输入端,当其下降至比较器的下门限电压U th-时,比较器的输出发生跳变,由高电平跳变为低电平,该低电平经过积分器在U o2端得到线性上升的输出信号,此线性上升的信号又反馈至迟

滞电压比较器的输入端,当其上升至比较器的上门限电压U th+时,比较器的输出发生跳变,由低电平跳变为高电平,此后,不断重复上述过程,从而在迟滞电压比较器的输出端U o1得到方波信号,在反向积分器的输出端U o2得到三角波信号。假设稳压管反向击穿时的稳定电压为U Z,正向导通电压为U D,由理论分析可知,该电路方波和三角波的输出幅度分别为: 式(5)中R P2为电位器R P动头2端对地电阻,R P1为电位器1端对地的电阻。 由上述各式可知,该电路输出方波的幅度由稳压管的稳压值和正向导通电压决定,三角波的输 出幅度决定于稳压管的稳压值和正向导通电压以及反馈比R1/R f,而振荡频率与稳压管的稳压值和正向导通电压无关,因此,通过调换具有不同稳压值和正向 导通电压的稳压管可以成比例地改变方波和三角波的幅度而不改变振荡频率。 电位器的滑动比R P2/R P1和积分器的积分时间常数R2C的改变只影响振荡频率而 不影响振荡幅度,而反馈比R1/R f的改变会使振荡频率和振荡幅度同时发生变化。因此,一般用改变积分时间常数的方法进行频段的转换,用调节电位器滑动头 的位置来进行频段内的频率调节。

电子电路综合实验报告

电子电路实验3 综合设计总结报告题目:波形发生器 班级:20110513 学号:2011051316 姓名:仲云龙 成绩: 日期:2014.3.31-2014.4.4

一、摘要 波形发生器作为一种常用的信号源,是现代测试领域内应用最为广泛的通用仪器之一。在研制、生产、测试和维修各种电子元件、部件以及整机设备时,都需要信号源,由它产生不同频率不同波形的电压、电流信号并加到被测器件或设备上,用其他仪器观察、测量被测仪器的输出响应,以分析确定它们的性能参数。波形发生器是电子测量领域中最基本、应用最广泛的一类电子仪器。它可以产生多种波形信号,如正弦波、三角波、方波等,因而广泛用于通信、雷达、导航等领域。 二、设计任务 2.1 设计选题 选题七波形发生器 2.2 设计任务要求 (1)同时四通道输出,每通道输出矩形波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为1K欧姆。 (2)四种波形的频率关系为1:1:1:3(三次谐波),矩形波、锯齿波、正弦波Ⅰ输出频率范围为8 kHz—10kHz,正弦波Ⅱ输出频率范围为24 kHz—30kHz;矩形波和锯齿波输出电压幅度峰峰值为1V,正弦波Ⅰ、Ⅱ输出幅度为峰峰值2V。(3)频率误差不大于5%,矩形波,锯齿波,正弦波Ⅰ通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%,正弦波Ⅱ通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于10%,矩形波占空比在0~1范围内可调。 (4)电源只能选用+9V单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。

三、方案论证 1.利用555多谐振荡器6管脚产生8kHz三角波,3管脚Vpp为1V的8kHz的方波。 2.三角波通过滞回比较器和衰减网络产生8kHzVpp为1V的方波。 3.方波通过反向积分电路产生8kHzVpp为1V的三角波。 4.方波通过二阶低通滤波器产生8kHz低通正弦波。 5.方波通过带通滤波器产生中心频率为27kHz的正弦波。 系统方框图见图1 图1 系统方框图 此方案可以满足本选题技术指标,分五个模块实现产生所需的波形,而且电路模块清晰,容易调试,电路结构简单容易实现。

电子电路设计的一般方法和步骤

电子电路设计的一般方法与步骤 一、总体方案的设计与选择 1.方案原理的构想 (1)提出原理方案 一个复杂的系统需要进行原理方案的构思,也就是用什么原理来实现系统要求。因此,应对课题的任务、要求和条件进行仔细的分析与研究,找出其关键问题是什么,然后根据此关键问题提出实现的原理与方法,并画出其原理框图(即提出原理方案)。提出原理方案关系到设计全局,应广泛收集与查阅有关资料,广开思路,开动脑筋,利用已有的各种理论知识,提出尽可能多的方案,以便作出更合理的选择。所提方案必须对关键部分的可行性进行讨论,一般应通过试验加以确认。 (2)原理方案的比较选择 原理方案提出后,必须对所提出的几种方案进行分析比较。在详细的总体方案尚未完成之前,只能就原理方案的简单与复杂,方案实现的难易程度进行分析比较,并作出初步的选择。如果有两种方案难以敲定,那么可对两种方案都进行后续阶段设计,直到得出两种方案的总体电路图,然后就性能、成本、体积等方面进行分析比较,才能最后确定下来。 2.总体方案的确定 原理方案选定以后,便可着手进行总体方案的确定,原理方案只着眼于方案的原理,不涉及方案的许多细节,因此,原理方案框图中的每个框图也只是原理性的、粗略的,它可能由一个单元电路构成,亦可能由许多单元电路构成。为了把总体方案确定下来,必须把每一个框图进一步分解成若干个小框,每个小框为一个较简单的单元电路。当然,每个框图不宜分得太细,亦不能分得太粗,太细对选择不同的单元电路或器件带来不利,并使单元电路之间的相互连接复杂化;但太粗将使单元电路本身功能过于复杂,不好进行设计或选择。总之,

应从单元电路和单元之间连接的设计与选择出发,恰当地分解框图。 二、单元电路的设计与选择 1.单元电路结构形式的选择与设计 按已确定的总体方案框图,对各功能框分别设计或选择出满足其要求的单元电路。因此,必须根据系统要求,明确功能框对单元电路的技术要求,必要时应详细拟定出单元电路的性能指标,然后进行单元电路结构形式的选择或设计。 满足功能框要求的单元电路可能不止一个,因此必须进行分析比较,择优选择。 2.元器件的选择 (1)元器件选择的一般原则 元器件的品种规格十分繁多,性能、价格和体积各异,而且新品种不断涌现,这就需要我们经常关心元器件信息和新动向,多查阅器件手册和有关的科技资料,尤其要熟悉一些常用的元器件型号、性能和价格,这对单元电路和总体电路设计极为有利。选择什么样的元器件最合适,需要进行分析比较。首先应考虑满足单元电路对元器件性能指标的要求,其次是考虑价格、货源和元器件体积等方面的要求。 (2)集成电路与分立元件电路的选择问题 随着微电子技术的飞速发展,各种集成电路大量涌现,集成电路的应用越来越广泛。今天,一块集成电路常常就是具有一定功能的单元电路,它的性能、体积、成本、安装调试和维修等方面一般都优于由分立元件构成的单元电路。 优先选用集成电路不等于什么场合都一定要用集成电路。在某些特殊情况,如:在高频、宽频带、高电压、大电流等场合,集成电路往往还不能适应,有时仍需采用分立元件。另外,对一些功能十分简单的电路,往往只需一只三极管或一只二极管就能解决问题,就不必选用集成电路。

电子电路实验二 实验报告

实验二单管放大电路 实验报告 一、实验数据处理 1.工作点的调整 调节RW,分别使I =1.0mA,2.0mA,测量VCEQ的值。 CQ 2.工作点对放大电路的动态特性的影响 分别在ICQ=1.0mA,2.0mA情况下,测量放大电路的动态特性(输入信号vi是幅度为5mV,频率为1kHz的正弦电压),包括测量电压增益,输入电阻,输出电阻和幅频特性。 幅频特性:ICQ=1.0mA

得到幅频特性曲线如下图: ICQ=2.0mA 频率f/Hz 28 80 90 200 400 680 电压增益 18.60 47.10 51.69 88.63 116.44 128.31 |Av| 频率 0.4 0.6 0.8 1.2 2.0 2.5 f/MHz 电压增益 138.33 132.58 126.12 111.39 86.87 74.43 |Av| fL 245Hz fH 1.6MHz 得到的幅频特性曲线如下图: (注:电压增益均取绝对值,方便画图) 3.负反馈电阻对动态特性的影响 改接CE与RE2并联,测量此时放大电路在ICQ=1.0mA下的动态特性(输入信号及测试内容同上),与上面测试结果相比较,总结负反馈电阻对电路动态特性的影响。 电压增益Av 输入电阻Ri 输出电阻Ro -6.46 10792Ω3349Ω 幅频特性: 频率f/Hz 10 27 80 230 400 680 电压增益 3.83 5.61 6.25 6.41 6.42 6.43 |Av| 频率 0.1 0.5 0.7 1.0 2.0 2.8 f/MHz 电压增益 5.61 5.56 5.50 5.39 4.83 4.36

从EMC角度考虑常用电路设计及PCB设计

从EMC角度考虑常用电路设计及PCB设计 A.电源电路 电源电路设计中,功能性设计主要考虑温升和纹波大小。温升大小由结构 很关键:大电容一般采用低ESR电容,小电容采用0.1UF和1000pF共用。电源电路设计中,电磁兼容设计是关键设计。主要涉及的电磁兼容设计有:传导发射和浪涌。 传导发射设计一般采用输入滤波器方式。外部采购的滤波器内部电路一般采用下列电路: Cx1和Cx2为X电容,防止差模干扰。差模干扰大时,可增加其值进行抑制;Cy1和Cy2为Y电容,防止共模干扰。共模干扰大时,可增加其值进行抑制。需要注意的是,如自行设计滤波电路,Y电容不可设计在输入端,也不可双端都加Y电容。 浪涌设计一般采用压敏电阻。差模可根据电源输入耐压选取;共模需要电源输入耐压和产品耐压测试综合考虑。 当浪涌能量大时,也可考虑压敏电阻(或TVS)与放电管组合设计。

1 电源输入部分的EMC设计 应遵循①先防护后滤波;②CLASS B规格要求的电源输入端推荐两级滤波电路,且尽量靠近输入端;③在电源输入端滤波电路前和滤波电路中无采样电路和其它分叉电路;如果一定有采样电路,采样电路应额外增加了足够的滤波电路。 原因说明: ①先防护后滤波: 第一级防护器件应在滤波器件之前,防止滤波器件在浪涌、防雷测试中损坏,或导致滤波参数偏离,第二级保护器件可以放在滤波器件的后面;选择防护器件时,还应考虑个头不要太大,防止滤波器件在PCB布局时距离接口太远,起不到滤波效果。 ②CLASS B规格要求的电源输入端推荐两级滤波电路,且尽量靠近输入端:CLASSB要求比CLASS A要求小10dB,即小3倍,所以应有两级滤波电路; CLASSA规格要求至少一级滤波电路;所谓一级滤波电路指包含一级共模电感的滤波电路。

电子系统综合设计实验报告

电子系统综合设计实验报告 所选课题:±15V直流双路可调电源 学院:信息科学与工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 2016年06月

摘要本次设计本来是要做±15V直流双路可调电源的,但由于买不到规格为±18V的变压器,只有±15V大小的变压器,所以最后输出结果会较原本预期要小。本设计主要采用三端稳压电路设计直流稳压电源来达到双路可调的要求。最后实物模型的输出电压在±13左右波动。 1、任务需求 ⑴有+15V和-15V两路输出,误差不超过上下1.5V。(但在本次设计中,没有所需变压器,所以只能到±12.5V) ⑵在保证正常稳压的前提下,尽量减小功效。 ⑶做出实物并且可调满足需求 2、提出方案 直流可变稳压电源一般由整流变压器,整流电路,滤波器和稳压环节组成如下图a所示。 ⑴单相桥式整流 作用之后的输出波形图如下:

⑵电容滤波 作用之后的输出波形图如下: ⑶可调式三端集成稳压器是指输出电压可以连续调节的稳压器,有输出正电压的LM317三端稳压器;有输出负电压的LM337三端稳压器。在可调式三端集成稳压器中,稳压器的三个端是指输入端、输出端和调节端。 LM317的引脚图如下图所示:(LM337的2和3引脚作用与317相反)

3、详细电路图: 因为大容量电解电容C1,C2有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常并入瓷介质小容量电容C5,C6,C7,C8用来抵消电感效应,抑制高频干扰。 参数计算: 滤波电容计算: 变压器的次级线圈电压为15V ,当输出电流为0.5A 时,我们可以求得电路的负载为I =U /R=34Ω时,我们可以根据滤波电容的计算公式: C=т/R,来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ 的情况下,T 为20ms 则电容的取值范围大于600uF ,保险起见我们可以取标准值为2200uF 额定电压为50V 的点解电容。另外,由于实际电阻或电路

模拟电子技术教程第3章习题答案 2

第3章 习题 1. 概念题: (1)在放大电路中,三极管或场效应管起的作用就是 将一种形式的电量转换为另一种形式的电量 。 (2)电源的作用是 为能量转换提供能源 ,如果离开电源,放大器可以工作吗?( 不能 ) (3)单管放大器的讲解从电容耦合形式开始,这是因为 阻容耦合放大器设计和计算相对来说要简单点 ,如果信号和负载直接接入,其 工作点 的计算将要复杂的多。 (4)在共射放大器的发射极串接一个小电阻,还能认为是共射放大器吗?( 能 )在共集放大器的集电极串接一个小电阻,还能认为是共集放大器吗?( 能 ) (5)在模电中下列一些说法是等同的,(A 、C 、F )另一些说法也是等同的。(B 、D 、E ) A. 直流分析 B. 交流分析 C. 静态分析 D. 动态分析 E. 小信号分析 F. 工作点分析 (6)PN 结具有单向导电性,信号电压和电流的方向是随时间变化的,而交流信号却能在放大电路中通过并获得放大,这是因为 放大器输出端获取的交流信号其实就是电流或电压的相对变化量 。 (7) β大的三极管输入阻抗 也大 ,小功率三极管的基本输入阻抗可表示为 EQ T bb'be I U ) 1(r r β++≈。 (8)画直流通路比画交流通路复杂吗?(不)在画交流通路时直流电压源可认为 短路 ,直流电流源可认为 开路 ,二极管和稳压管只考虑其 动态内阻 即可。 (9)求输出阻抗时负载R L 必须 断开 ,单管放大器输出阻抗最难求的是共 集电极 放大器,其次是共 源 放大器。 (10)对晶体管来说,直流电阻指 晶体管对所加电源呈现的等效电阻 ,交流电阻指 在一定偏置下晶体管对所通过的信号呈现的等效电阻 ,对纯电阻元件有这两种电阻之区分吗?( 无 ) (11)在共射级放大器或共源放大器中,电阻R C 或R D 的作用是 把电流I C 或I D 的变化转换为电压的变化 。 (12)放大电路的非线性失真包括 饱和 失真和 截止 失真,引起非线性失真的主要原因是 放大器工作点偏离放大区 。 (13)三极管组成的三种基本放大电路中,共 基 放大电路的高频特性最好,估计这与 晶体管的结电容 有关。 (14)从静态管耗及提高输入阻抗的角度上考虑,设计放大器应选用 场效应 类晶体管,尤其是 MOS 类晶体管。 (15)单管共射放大器,在 负载开路的 情况下,直流负载线和交流负载线重合;任何放大器在 静态工作点 处,直流负载线与交流负载线必相交。 (16)晶体管输入特性描述的是 在输出管压降不变的情况下,输入电流与输入电压的关系 ,场效应管 不描述 输入特性,这是因为 其输入电流从理论上讲恒为0 。

电子电路综合实验报告

电子电路综合实验报 课题名称:简易晶体管图示仪 专业:通信工程 班级: 学号: 姓名: 班内序号:

一、课题名称: 简易晶体管图示仪 二、摘要和关键词: 本报告主要介绍简易晶体管的设计实现方法,以及实验中会出现的问题及解决方法。给出了其中给出了各个分块电路的电路图和设计说明,功能说明,还有总电路的框图,电路图,给出实验中示波器上的波形和其他一些重要的数据。在最后提到了在实际操作过程中遇到的困难和解决方法,还有本次实验的结论与总结。 方波、锯齿波、阶梯波、特征曲线。 三、设计任务要求: 1. 基本要求:⑴设计一个阶梯波发生器,f≥500Hz,Uopp≥3V,阶数N=6; ⑵设计一个三角波发生器,三角波Vopp≥2V; ⑶设计保护电路,实现对三极管输出特性的测试。 2. 提高要求:⑴可以识别NPN,PNP管,并正确测试不同性质三极管; ⑵设计阶数可调的阶梯波发生器。 四、设计思路: 本试验要求用示波器稳定显示晶体管输入输出特性曲线。我的设计思路是先用NE555时基振荡器产生的方波和带直流的锯齿波。然后将产生的方波作为16进制计数器74LS169的时钟信号,74LS169是模16的同步二进制计数器,可以通过四位二进制输出来计时钟沿的个数,实验中利用它的三位输出为多路开关CD4051提供地址。CD4051是一个数据选择器,根据16进制计数器74LS169给出的地址进行选择性的输出,来输出阶梯波,接入基极。由双运放LF353对NE555产生的锯齿波进行处理,产生符合要求的锯齿波作为集电极输入到三极管集电极。最后扫描得到NPN的输出特性曲线。总体结构框图:

五、分块电路和总体电路的设计: ⑴用NE555产生方波及锯齿波,电路连接如下。 图2.方波产生电路 NE555的3口产生方波,2口产生锯齿波,方波振荡器周期T=3 R1+R2 C1,占空比D= R1+R2 /(R1+2R2),为使阶梯波频率足够大,选C1=0.01uF,同时要产生锯齿波,方波的占空比应尽量大,当R1远大于R2时,占空比接近1,选R1为20kΩ,R2为100Ω。 ⑵阶梯波电路: 用NE555时基振荡器产生的方波作为16进制计数器74LS169的时钟信号,74LS169是模16的同步二进制计数器,可以通过四位二进制输出来计时钟沿得个数,实验中利用它的三位输出为多路开关CD4051的输入Qa、Qb、Qc提供地址。直流通路是由5个100Ω的电阻组成的电阻分压网络以产生6个不同的电压值,根据16进制计数器74LS169给出的地址进行选择性的输出,而它的管脚按照一定的顺序接入5个等值电阻然后在第一个电阻接入5V 的电压,原本是管脚接7个电阻可以产生8阶阶梯波,将三个管脚短接,即可产生6阶,这里选择了4,2,5接地,使输出为6阶阶梯波,以满足基本要求中的阶梯波幅度大于3V的要求。另一路信号通道的输入则接被显示的信号;通过地址信号Qa、Qb、Qc对两回路信号同步进行选通。这样,用示波器观察便可得到有6阶的阶梯波。 仿真时在Multisim上没有现成元件CD4051,这里选择了与它功能相近的8通道模拟多路复用器ADG528F代替。它是根据A1、A2、A3口的输入来选择输出S1-S8中各路电压值。

电气原理图及电子电路

电气原理图及接线图识读方法VS画图技巧2016-11-11 07:30 识图方法 电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表 述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。 另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如 电视机电气原理图。本文主要谈电力电气图的识读。 电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气 设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、 断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。 为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类 电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置 等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路 图。 一、电气图的种类 电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。 1.系统原理图(方框图) 用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最 基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征 及相互间关系。 2.电路原理图 电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件 等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读 时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么回路,在什么情 况下动作,动作后各相关部分触点发生什么样变化。 展开式电路图在表明各元件、继电器动作原理、动作顺序方面, 较集中式电路图有其独特的优点。展开式电路图按元件的线圈、触 点划分为各自独立的交流电流、交流电压、直流信号等回路.凡属 于同一元件或继电器的电流、电压线圈及触点采用相同的文字。展

开式电路图中对每个独立回路,交流按U、V、W相序;直流按继电器动作顺序依次排列。识读展开式电路图时,对照每一回路右侧的文字说明,先交流后直流,由上而下,由左至右逐行识读。集中式、展开式电路图互相补充、互相对照来识读更易理解。 3.安装接线图 安装接线图是以电路原理为依据绘制而成,是现场维修中不可缺少的重要资料。安装图中各元件图形、位置及相互间连接关系与元件的实际形状、实际安装位置及实际连接关系相一致。图中连接关系采用相对标号法来表示。 二、识读电气图须知 1.学习掌握一定的电子、电工技术基本知识,了解各类电气设备的性能、工作原理,并清楚有关触点动作前后状态的变化关系。 2.对常用常见的典型电路,如过流、欠压、过负荷、控制、信号电路的工作原理和动作顺序有一定的了解。 3.熟悉国家统一规定的电力设备的图形符号、文字符号、数字符号、回路编号规定通则及相关的国标。了解常见常用的外围电气图形符号、文字符号、数字符号、回路编号及国际电工委员会(IEC)规定的通用符号和物理量符号(相关资料附后)。 4.了解绘制二次回路图的基本方法。电气图中一次回路用粗实线,二次回路用细实线画出。一次回路画在图纸左侧,二次回路画在图纸右侧。由上而下先画交流回路,再画直流回路。同一电器中不同部分(如线圈、触点)不画在一起时用同一文字符号标注。对接在不同回路中的相同电器,在相同文字符号后面标注数字来区别。 5.电路中开关、触点位置均在"平常状态"绘制。所谓"平常状态"是指开关、继电器线圈在没有电流通过及无任何外力作用时触点的状态。通常说的动合、动断触点都指开关电器在线圈无电、无外力作用时它们是断开或闭合的,一旦通电或有外力作用时触点状态随之改变。 三、识读电气图方法 1.仔细阅读设备说明书、操作手册,了解设备动作方式、顺序,有关设备元件在电路中的作用。

模拟电子电路multisim仿真(很全 很好)

仿真 1.1.1 共射极基本放大电路 按图7.1-1搭建共射极基本放大电路,选择电路菜单电路图选项(Circuit/Schematic Option )中的显示/隐藏(Show/Hide)按钮,设置并显示元件的标号与数值等 。 1. 静态工作点分析 选择分析菜单中的直流工作点分析选项(Analysis/DC Operating Point)(当然,也可以使用仪器库中的数字多用表直接测量)分析结果表明晶体管Q1工作在放大状态。 2. 动态分析 用仪器库的函数发生器为电路提供正弦输入信号Vi(幅值为5mV,频率为10kH),用示波器观察到输入,输出波形。由波形图可观察到电路的输入,输出电压信号反相位关系。再一种直接测量电压放大倍数的简便方法是用仪器库中的数字多用表直接测得。 3. 参数扫描分析 在图7.1-1所示的共射极基本放大电路中,偏置电阻R1的阻值大小直接决定了静态电流IC的大小,保持输入信号不变,改变R1的阻值,可以观察到输出电压波形的失

真情况。选择分析菜单中的参数扫描选项(Analysis/Parameter Sweep Analysis),在参数扫描设置对话框中将扫描元件设为R1,参数为电阻,扫描起始值为100K,终值为900K,扫描方式为线性,步长增量为400K,输出节点5,扫描用于暂态分析。 4. 频率响应分析 选择分析菜单中的交流频率分析项(Analysis/AC Frequency Analysis)在交流频率分析参数设置对话框中设定:扫描起始频率为1Hz,终止频率为1GHz,扫描形式为十进制,纵向刻度为线性,节点5做输出节点。 由图分析可得:当共射极基本放大电路输入信号电压VI为幅值5mV的变频电压时,电路输出中频电压幅值约为0.5V,中频电压放大倍数约为-100倍,下限频率(X1)为14.22Hz,上限频率(X2)为25.12MHz,放大器的通频带约为25.12MHz。 由理论分析可得,上述共射极基本放大电路的输入电阻由晶体管的输入电阻rbe限定,输出电阻由集电极电阻R3限定。 1.1.2共集电极基本放大电路(射极输出器) 图7.1-7为一共集电极基本放大电路,用仪器库的函数发生器为电路提供正弦输入信号VI(幅值为1V,频率为10 kHz)采用与共射极基本放大电路相同的分析方法获得电路的静态工作点分析结果。用示波器测得电路的输出,输入电压波形,选用交流频率分析项分析出电路的频率响应曲线及相关参数。

电子电路综合设计实验报告

电子电路综合设计实验报告 实验5自动增益控制电路的设计与实现 学号: 班序号:

一. 实验名称: 自动增益控制电路的设计与实现 二.实验摘要: 在处理输入的模拟信号时,经常会遇到通信信道或传感器衰减强度大幅变化的情况; 另外,在其他应用中,也经常有多个信号频谱结构和动态围大体相似,而最大波幅却相差甚多的现象。很多时候系统会遇到不可预知的信号,导致因为非重复性事件而丢失数据。此时,可以使用带AGC(自动增益控制)的自适应前置放大器,使增益能随信号强弱而自动调整,以保持输出相对稳定。 自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小围变化的特殊功能电路,简称为AGC 电路。本实验采用短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,简单有效地实现AGC功能。 关键词:自动增益控制,直流耦合互补级,可变衰减,反馈电路。 三.设计任务要求 1. 基本要求: 1)设计实现一个AGC电路,设计指标以及给定条件为: 输入信号0.5?50mVrm§ 输出信号:0.5?1.5Vrms; 信号带宽:100?5KHz; 2)设计该电路的电源电路(不要际搭建),用PROTE软件绘制完整的电路原理图(SCH及印制电路板图(PCB 2. 提高要求: 1)设计一种采用其他方式的AGC电路; 2)采用麦克风作为输入,8 Q喇叭作为输出的完整音频系统。 3. 探究要求: 1)如何设计具有更宽输入电压围的AGC电路; 2)测试AGC电路中的总谐波失真(THD及如何有效的降低THD 四.设计思路和总体结构框图 AGC电路的实现有反馈控制、前馈控制和混合控制等三种,典型的反馈控制AGC由可变增益放大器(VGA以及检波整流控制组成(如图1),该实验电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,从而相对简单而有效实现预通道AGC的功能。如图2,可变分压器由一个固定电阻R和一个可变电阻构成,控制信号的交流振幅。可变电阻采用基极-集电极短路方式的双极性晶体管微分电阻实现为改变Q1电阻,可从一个由电压源V REG和大阻值电阻F2组成的直流源直接向短路晶体管注入电流。为防止Rb影响电路的交流电压传输特性。R2的阻值必须远大于R1。