不同油脂配比对黄羽肉鸡生产性能、屠宰性能和器官指数的影响

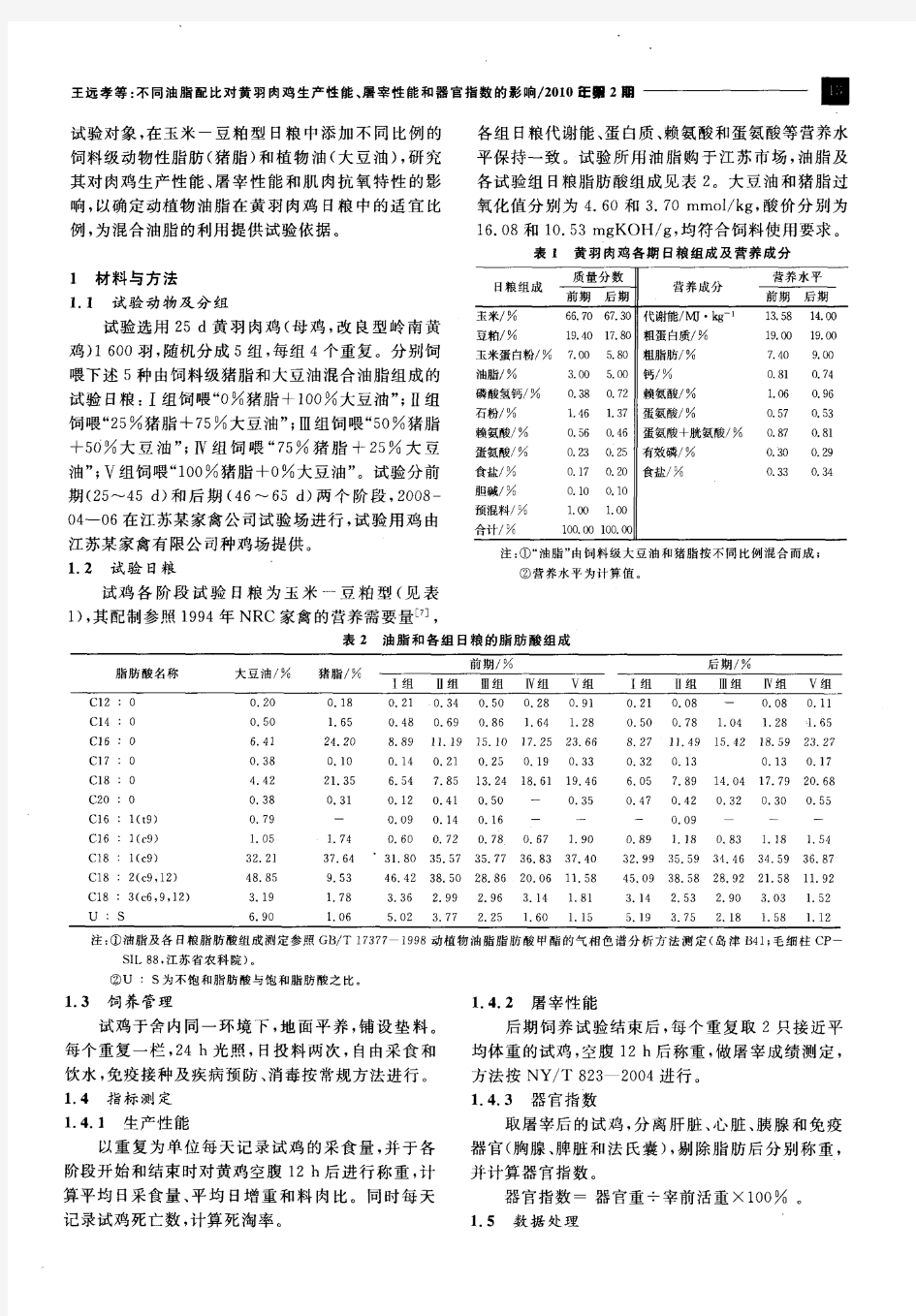

十食用植物油脂品质检验

综合训练实验实验一食用植物油脂品质检验 标准依据:GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法 一、目的与要求 1、学习实际样品的分析方法,通过对食用植物油脂主要特性的分析,包括试样的制备分离提 纯、分析条件及方法的选择、标准溶液的配制及标定、标准曲线的制作以及数据处理等内容,综合训练食品分析的基本技能。 2、掌握鉴别食用植物油脂品质好坏的基本检验方法。 二、实验原理与相关知识 食用植物油脂品质的好坏可通过测定其酸价、碘价、过氧化值、羰基价等理化特性来判断: 1、油脂酸价:酸价(酸值)是指中和1.0g油脂所含游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。酸 价是反映油脂质量的主要技术指标之一,同一种植物油酸价越高,说明其质量越差越不新鲜。测定酸价可以评定油脂品质的好坏和贮藏方法是否恰当。中国《食用植物油卫生标准》规定:酸价,花生油,菜子油,大豆油≤4,棉子油≤1。 2、碘价:测定碘价可以了解油脂脂肪酸的组成是否正常有无掺杂等。最常用的是氯化碘— 乙酸溶液法(韦氏法)。其原理:在溶剂中溶解试样并加入韦氏碘液,氯化碘则与油脂中的不饱和脂肪酸起加成反应,游离的碘可用硫代硫酸钠溶液滴定,从而计算出被测样品所吸收的氯化碘(以碘计)的克数,求出碘价。常见油脂的碘价为:大豆油120~141; 棉子油99~113;花生油84~100;菜子油97~103;芝麻油103~116;葵花子油125~135; 茶子油80~90;核桃油140~152;棕榈油44~54;可可脂35~40;牛脂40~48;猪油52~77。 碘价大的油脂,说明其组成中不饱和脂肪酸含量高或不饱和程度高。 3、过氧化值:检测油脂中是否存在过氧化值,以及含量的大小,即可判断油脂是否新鲜和 酸败的程度。常用滴定法,其原理:油脂氧化过程中产生过氧化物,与碘化钾作用,生成游离碘,以硫代硫酸钠溶液滴定,计算含量。中国“食用植物油卫生标准(GB2716-85)” 规定:过氧化值(出厂)≤0.15%。 4、羰基价:羰基价是指每千克样品中含醛类物质的毫摩尔数。用羰基价来评价油脂中氧化 产物的含量和酸败劣度的程度,具有较好的灵敏度和准确性。我国已把羰基价列为油脂的一项食品卫生检测项目。大多数国家都采用羰基价作为评价油脂氧化酸败的一项指标。常用比色法测定总羰基价,其原理:羰基化合物和2,4—二硝基苯胺的反应产物,在碱性溶液中形成褐红色或酒红色,在440nm波长下,测定吸光度,可计算出油样中的总羰基价。中国《食用植物油卫生标准》规定:羰基价≤20 mmol/kg。 三、仪器与试剂 (一)实验室提供下列仪器和试剂 1、仪器: (1)碘量瓶250mL; (2)各种分析天平; (3)分光光度计; (4)10ml具塞玻璃比色管; (5)常用玻璃仪器。 2、试剂

(国内标准)食用植物油卫生标准

本标准5.2 中的表1和表2的部分指标、5.4 及第7 章、第8章为强制性的,其余为推荐性的。本标准是对GB1536---1986 《菜籽油》的修订。 本标准与GB1536—1986 的主要技术差异: ——本标准的结构、技术要素及表述规则按GB/T1.1 —2000《标准化工作导则—第1 部分;标准的结构 和编写规则》进行修改。 ——根据菜籽油的原料及采用的加工方式,对其进行了分类和定等;——对上述标准中特征指标和质量指标项目进行了调整;——对质量指标中相关指标值作了修订;——对低芥酸定义和含量依据又低油菜籽的有关标准确定。本标准参照国际食品法典委员会的标准,修改了有关指标。 本标准自实施之日起,代替GB1536——1986《菜籽油》。 本标准由国家粮食局提出并归档。 本标准负责起草单位:上海福临门食品有限公司、湖北天颐科技股份有限公司、深圳南顺油脂有限公司。本标准主要起草人:唐瑞明、龙伶俐、薛雅琳、陈燕、徐霞、胡敬、赵红梅、刘作民。 菜籽油 GB 1536--2004 1范围本标准规定了菜籽油的术语和定义、分类、质量要求、检验方法及规则、标签、包装、贮存和运输等要求。本标准适用于压榨成品菜籽油,浸出成品菜籽油和菜籽原油。菜籽原油的质量指标仅适用于菜籽原油的贸易。 2规范性引用文件下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改 单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准.. 总勘根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2716 食用植物油卫生标准 GB2760 食品添加剂使用卫生标准 GB/T5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5490 粮食、油料及植物油脂 GB/T5524 植物油脂检验、抽样、分析法 GB/T5525—1985 植物油脂检验、透明度、色泽、气味、滋味鉴定方法 GB/T5526 植物油脂检验、比重测定法 GB/T5527 植物油脂检验、折光指数测定法 GB/T5528 植物油脂水分及挥发物含量测定法 GB/T5529 植物油脂检验、杂质测定法 GB/T5530 植物油脂酸值酸度的测定 GB/T5531 植物油脂检验、加热测定 GB/T5532 植物油脂值测定 GB/T5533 植物油脂检验、含皂测定法 GB/T5534 植物油脂皂化值的测定法 GB/T5535 植物油脂检验、皂化物测定法 GB/T5538 油脂过氧化值测定法 GB/T5539 植物油脂检验、油脂定性试验 GB7718 预包装食品标签通则 GB/T17374 食用植物油销售包装 GB/T17376 动植物油脂脂肪酸甲酯制备 GB/T17377 动植物油脂脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T17756—1999 色拉油通用技术条件 3术语和定义下列术语和定义适用于本标准 3.1 压榨菜籽油pressing rapeseed oil 油菜籽经直接压榨制取的油。 3.2 浸出菜籽油solvent extraction rapeseed oil 油菜籽经浸出工艺制取的油。

饲料用油脂的品质判断

饲料用油脂的品质判断 1.品质注意事项 A.油脂含有高量热能,故对饲料效率的改善效果显著,但劣质油脂的使用,不仅影响生长,中毒死亡的病例时有耳闻,列举如下事例供参考,并应避免。 a)棉籽油:因含有环丙烯脂肪酸及棉酚,会造成孵化率降低、海绵卵及变色卵等异常现象。b)油脂不皂化物中的硬脂(Stearin)与某些农药会结合成贫血因子。 c)某饲料厂曾因仔猪饲料中用了含沥青(柏油)的牛油而发生集体中毒死亡的病例。 d)台湾家禽饲料曾因使用掺有劣质鱼油的进口牛油,造成家禽屠体烹调产生严重异味,致成鸡无人食之。 B.油脂的氧化:油脂在室温下,受氧气的影响而起氧化作用,这种现象称为自动氧化作用,氧气和不饱和脂肪酸的双链发生化合作用,初期产生过氧化物(Peroxide),然后再分解为醛类及酮类,因而产生不快味道和气味(臭油垢味)。氧化后的脂肪品质变差,甚至有中毒的可能,其主要影响有: a)脱毛; b)增重差; c)酶不活化; d)破坏维生素及色素; e)蛋白质与氨基酸不溶化; f)消化率及饲料效率降低; g)下痢; h)拒食。油脂氧化程度随油脂不饱和度、抗氧化剂的种类及其他因素等均影响,如光线、水分、加温及金属离子等均会加速氧化的进行。 C.下述不良脂肪来源应小心用之,并预防污染。 含有蜡的油:鲸油、米糠蜡。 有毒的油:蓖麻油、桐油、菜籽油、棉籽油、高酸油、未中和皂脚。 产生恶臭的油:蚕蛹油、变质鱼油。 2.品质管理项目及其意义 ①总脂肪酸(Total fatty acid):此系包括游离脂肪酸及与甘油结合的脂肪酸总量。动物性或植物性油脂其量通常为92~94%。油脂能量大部分系由脂肪酸供应,因此总脂肪酸量为能量值的指标。 ②游离脂肪酸(Free fatty acid):脂肪分解后会产生游离脂肪酸,故其量可做为鲜度判断的根据,完全饲料所用油脂一般约在15~35%。在营养上而言,游离脂肪酸对动物无害,但太高的游离脂肪酸(50%以上)表示油脂原料不好,对金属机械、器具有腐蚀性,而且会降低适口性。 ③水分(Moisture):油脂中含有水分,不但引起加工装置的腐蚀,同时易使油脂起水解作用产生游离脂肪酸,加速脂肪的酸败,并降低脂肪的能量含量。 ④不溶物或杂质(Insoluble,Inpurities):包括纤维质、毛、皮、骨、金属、砂土……等细小颗粒无法溶解于石油醚的物质。这些物质没有能量价值,而且会阻塞筛网和管口,或在贮存桶造成沉积。其量应限制在0.5以下。 ⑤不可皂化物(Unsaponifiable matter):包括固醇类、碳氢化合物、色素、脂肪醇、维生素……等不与碱发生皂化反应的物质,大部分成分仍有饲用价值,对动物无不良影响,但其中蜡、焦油等则无营养价值,甚至有些问题成分,如水肿因子。 ⑥酸价(Acid Value):酸价虽测定容易,但通常不能单纯以此评价品质,须配合其他方法

油脂精炼技术与工艺

油脂精炼技术与工艺 一、油脂精炼意义 1.增强油脂储藏稳定性 2.改善油脂风味 3.改善油脂色泽 为油脂深加工制品提供原料 二、毛油组成成分 毛油中绝大部分为混酸甘油脂的混合物,即油脂,只含有极少量的杂质。这些杂质虽然量小,但在影响油脂品质和稳定性上却“功不可没”。 悬浮杂质:泥沙、料胚粉末、饼渣 水分 胶溶性杂质:磷脂、蛋白质、糖以及它们的低级分解物 脂溶性杂质:游离脂肪酸(FFA)、甾醇、生育酚、色素,脂肪醇,蜡 其它杂质:毒素、农药 三、脱胶 油脂胶溶性杂质不仅影响油脂的稳定性,而且影响油脂精炼和深度加工的工艺效果。油脂在碱炼过程中,会促使乳化,增加操作困难,增大炼耗和辅助剂的耗用量,并使皂脚质量降低;在脱色过程中,增大吸附剂耗用量,降低脱色效果。

脱除毛油中胶溶性杂质的过程称为脱胶。 我们在实际生产中使用的方法是特殊湿法脱胶,是水化脱胶方法的一种。 油脂水化脱胶的基本原理是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量电解质溶液加入油中,使胶体杂质吸水、凝聚后与油脂分离。其中胶质中以磷脂为主。在水分很少的情况下,油中的磷脂以内盐结构形式溶解并分散于油中,当水分增多时,它便吸收水分,体积增大,胶体粒子相互吸引,形成较大的胶团,由于比重的差异,从油中可分离出来。 影响水化脱胶的因素 水量 操作温度 混合强度与作用时间 电解质 电解质在脱胶过程中的主要作用 中和胶体分散相质点的表面电荷,促使胶体质点凝聚。 磷酸和柠檬酸可促使非水化磷脂转化为水化磷脂。 磷酸、柠檬酸螯合、钝化并脱除与胶体分散相结合在一起的微量金属离子,有利于精炼油气、滋味和氧化稳定性的提高。 使胶粒絮凝紧密,降低絮团含油,加速沉降。 四、脱酸 植物油脂中总是有一定数量的游离脂肪酸,其量取决于油料的质

油脂一般知识

油脂一般知识 一、油脂的分类 按照来源的不同 ,油脂可分为四大类:水产油脂:如鱼油、鱼肝油等;陆地动物脂肪:如猪油、牛油等;乳脂:如牛乳、羊乳等;植物油脂:是种类最多、产量最大、我们日常生活中最常食用的一类,常见的品种有芝麻油、花生油、豆油、菜油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等。 二、植物油脂的分类 1、根据加工精度的不同 ,植物油可分为原油、四级油、三级油、二级油、一级油等由低到高五个等级: 原油――― 俗称毛油,未经任何处理的不能直接供人类食用的油。 成品油――-毛油经处理符合国家成品油质量指标和卫生要求的直接供人类食用的油脂。 植物油等级是根据其精炼程度来区分的,一般是从色泽、透明度、气滋味、酸值、过氧化值、水分及挥发物、不溶性杂质、280℃加热试验、溶剂残留等理化指标来判断,并且符合国家卫生标准。全精炼的油(一级、二级)经过脱水、脱酸、脱色、脱胶、脱臭、脱溶,水杂小,色泽浅,无味,酸价、过氧化值较低,无溶剂残留,烟点高;半精炼油(三、四级)经过脱溶、脱酸、脱胶处理,色泽较深,加热后油烟大,有些四级油透明度较差。植物油精炼程度四级最低,一级最高,都符合国家直接食用标准。 2、根据加工工艺的不同,植物油可分为浸出油和压榨油两种: 浸出油――― 油料经浸出工艺制取的油。油料预处理后直接(或压榨后)与有机溶剂充分结合,提取制成成品油,是国际上通用的加工方法,优点是出油率高,加工成本低,缺点是有溶剂残留,但经过全精炼以后,基本上可以完全去除溶剂残留,降低水杂、色泽,提高透明度、烟点,常用于豆油、葵花籽油、玉米油等。油脂工业使用的抽提溶剂,是国家专为油料加工生产的专用溶剂,与那些普通汽油有着本质的区别。所以只要成品油达到国家标准要求,都是优质、安全的,可放心食用。 压榨油――― 油料经直接压榨制取的油。采用纯物理压榨方式,是我国传统加工方法,优点是安全,产品污染少,且营养成分不易受破坏,保持油脂中原有的气味,能保留油脂中的一些微量成分,缺点是出油率低,成本高并且较难去除黄曲霉毒素残留,常用于花生油、芝麻油等。另外,芝麻香油根据压榨工艺

食用植物油脂品质检验

食用植物油脂品质检验 一、目的与要求 1、学习实际样品的分析方法,通过对食用植物油脂主要特性的分析,包括试样的制备 分离提纯、分析条件及方法的选择、标准溶液的配制及标定、标准曲线的制作以及数据处理等内容,综合训练食品分析的基本技能。 2、掌握鉴别食用植物油脂品质好坏的基本检验方法。 二、实验原理与相关知识 1. 油脂酸价:酸价(酸值)是指中和1.0g油脂所含游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫克数。酸价是反映油脂质量的主要技术指标之一,同一种植物油酸价越高,说明其质量越差越不新鲜。测定酸价可以评定油脂品质的好坏和贮藏方法是否恰当。 2. 碘价:测定碘价可以了解油脂脂肪酸的组成是否正常有无掺杂等。最常用的是氯化碘—乙酸溶液法(韦氏法)。其原理:在溶剂中溶解试样并加入韦氏碘液,氯化碘则与油脂中的不饱和脂肪酸起加成反应,游离的碘可用硫代硫酸钠溶液滴定,从而计算出被测样品所吸收的氯化碘(以碘计)的克数,求出碘价。 3. 过氧化值:检测油脂中是否存在过氧化值,以及含量的大小,即可判断油脂是否新鲜和酸败的程度。常用滴定法,其原理:油脂氧化过程中产生过氧化物,与碘化钾作用,生成游离碘,以硫代硫酸钠溶液滴定,计算含量。中国“食用植物油卫生标准(GB2716-85)” 规定:过氧化值(出厂)≤0.15% 。 4. 羰基价:常用比色法测定总羰基价,其原理:羰基化合物和2,4—二硝基苯胺的反应产物,在碱性溶液中形成褐红色或酒红色,在440nm波长下,测定吸光度,可计算出油样中的总羰基价。中国《食用植物油卫生标准》规定:羰基价≤20 mmol/kg。 三、仪器与试剂 (一)实验室提供下列仪器和试剂 1、仪器: 碘量瓶250mL;各种分析天平;分光光度计;10ml具塞玻璃比色管;常用玻 璃仪器。 2、试剂 酚酞指示剂(10g / L);氢氧化钾标准溶液[C(KOH)=0.05mol/L];碘化钾溶液(150g/L);硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol / L;韦氏碘液试剂;三氯甲烷(分析纯);环己烷(分析纯);冰乙酸(分析纯);可溶性淀粉(分析纯);饱和碘化钾溶液;精制乙醇溶液;精制苯溶液;2,4-二硝基苯肼溶液;三氯乙酸溶液;氢氧化钾—乙醇溶液; (二)学生自配及标定试剂 1、氢氧化钾标准溶液(0.05mol / L)的标定:(按GB601标定或用标准酸标定)。 2、中性乙醚—乙醇(2+1)混合液:按乙醚—乙醇(2+1)混合,以酚酞为指示剂,用所配的KOH溶液中和至刚呈淡红色,且30s内不退色为止。

油脂质量表征指标

油脂质量表征指标 (1)酸价(acid value)AV 1.定义:中和1克油脂中所含游离脂肪酸所需氢化钾的毫克数。 2.测定原理:油脂经加热后,游离脂肪酸增多,酸价也愈高,故可以酸价来作为劣变油脂之指标。酸价会随加热时间增加。 3.酸价愈高,油脂的发烟点会降低,油炸时容易冒烟,且会有刺鼻味。 (2)过氧化价(peroxide value)POV 1.定义:油脂1000克中所含过氧化物的毫克当量数。 2.测定原理:油脂氧化后会产生过氧化物,过氧化价是测定油脂中的过氧化物含量。过氧化物含量增加至某一程度后,会自行分解,过氧化价又会降低,因此过氧化价仅可作为油脂酸败初期的酸败度指标。 3.过氧化价愈高,油脂酸败油耗味会愈明显。 (3)色泽(color) 1.方法:油脂厂大都依照诺威朋比色计(Lovibond Tintometer)之方法,将试样装于长度5又1/4"液槽中,以诺威朋比色计测定其颜色。通常检测红色R值及黄色Y值,数值愈高,颜色即愈深。 2.油脂在加热后,会引起许多化学反应,导致油脂颜色加深。此外也可由油炸食品的颜色来判定油质量的好坏,通常新鲜的油,所炸出来的食品,颜色是漂亮的金黄色。 (4)油脂稳定性试验(活性氧法)AOM 1.定义:将空气以每秒 2.33ml的速度流经97.8℃,20克油脂使过氧化价POV值到达100所需的时间。此法是用来测定油脂的安定性。AOM值愈高,油脂安定性愈佳。 2.通常精制黄豆油AOM值约10小时;精制棕梠油约50~60小时;氢化植物油之AOM值可达100小时以上。添加抗氧化剂(BHA、BHT、TBHQ)亦可提升AOM 值。 (5)油脂安定性指标OSI 1.定义:将空气以5.5psi 的压力通入5克、120℃的油脂中,使油脂氧化产生可溶性挥发性物质,再利用电极测定水中导电度大小,由此可计算油脂氧化诱导期的时间。 2.油脂安定性愈高,OSI值亦愈大。OSI值可由公式换算成AOM值。

影响油脂脱色效果的四大因素(干货)

专家详解影响油脂脱色效果的四大因素 油脂脱色的方法有多种,目前应用最广泛的是吸附法。在脱色过程中,因原料油的质量、脱色工艺条件、吸附剂的选择、脱色工艺及所采用的设备等不同,都对油脂的脱色效果有着不同的影响。因此,作者在本文中结合生产实践,就以下几个方面对油脂脱色效果的影响进行分析,以期与油脂界的同仁们共同探讨。 1工艺参数 1.1温度 目前,油脂加工企业中,油脂的脱色多采用吸附脱色工艺。吸附脱色过程中既有物理变化,又有化学变化,这种变化都伴随着能量交换。因此,当油脂与吸附剂接触时,温度对脱色效果有显著的影响。由理论分析可知,物理吸附所需要的温度应控制在40~80℃,化学吸附所需要的温度应控制在80~110℃。当物理吸附和化学吸附的温度在同一范围内时,这时吸附剂对色素的吸附就可以顺利地进行,否则这种吸附剂就不能用。因此,食用油脂脱色温度一般控制在80℃左右。但油脂脱色过程中的情况不尽相同,各种油脂都有自己最适宜的温度。故不同品种的油脂在脱色时,应结合所采用的工艺及吸附剂先进行小试,以确定其最佳操作温度,还应考虑到过滤操作,以保证油脂的脱色效果。 1.2压力 1.2.1常压 油脂脱色常用的吸附剂为活性白土。活性白土的脱色活性是由于其具有很大的表面积,这个表面积是由无数的毛细管组成的,在常压进行脱色时很容易被空气所饱和,从而降低对色素的吸附能力,会造成脱色效果时好时差,不易控制。而且,常压脱色还会引起油脂的氧化。为此,在油脂工业生产中,油脂脱色多采用减压(即真空)脱色。 1.2.2减压 由于油中含有一定的水分,开始时吸附剂的活性中心被水包围,吸附剂对色素的吸附随着水分的蒸发而进行。若水分蒸发速度太快,易造成油的吸附;若蒸发速度太慢,吸附剂对色素的吸附则太慢且不易吸附。因此,在6.6~9.3kPa压力下可以控制水分的蒸发速度,提高脱色效果。 1.3搅拌 吸附剂的比重大于油脂,容易下沉,搅拌可以使吸附剂在油中均匀分布,而且还可以强制增加吸附剂与色素接触机会,使色素与吸附剂充分接触,有利于吸附平衡的建立。常压脱色,搅拌强度以达到吸附剂在油中呈均匀悬浮状态即可,过于强烈会增加油脂的氧化程度。在减压脱色中,搅拌强度可剧烈些,但以不引起油脂飞溅为宜。 1.4脱色时间

油脂加工工艺学

第一章毛油的组成、性质及预处理 毛油是一种以中性油脂为主要成分,且混有非甘油三酸酯 组分阶段的混合物。 第二章水化脱胶 一、水化脱胶的概念、作用 水化脱胶是利用磷脂等胶溶性杂质的亲水性,将一定量的热水或稀碱、食盐水溶液、磷酸等电解质水溶液,在搅拌下加入到一定温度的毛油中,使其中的胶溶性杂质凝聚沉降分离的一种脱胶方式。 在水化脱胶过程中,被分离出不溶的物质以磷脂为主,还有与磷脂结合在一起的蛋白质、糖基甘油二酯、粘液质和微金属离子等。 二、水化脱胶的原理及影响因素 (一)水化脱胶的原理 在水化过程中能被凝聚沉降的物质以磷脂为主,磷脂中又以卵 磷脂为代表。这种磷脂属于“双亲媒性分子”,即在其分子结 构中,既有疏水的非极性基团,又有亲水的极性基团。当毛油 中含水量很少时,磷脂呈内盐式结构,此时极性很弱,溶于油 中,不到临界温度,不会凝聚沉降析出。水化时,在毛油当中 加入热水之后,磷脂的亲水基团则投入水相之中,水分子与成 盐的原子团结合,致使分子结构由内盐式转化为水化式。在水

化式结构中,磷脂分子中的亲水基团(游离态羟基),具有更强的吸水能力,随吸水量的增加,磷脂由最初极性基团倾入水中呈含水胶束,然后转变成有规则的定向排列。分子中疏水基团在油相尾尾相接,亲水基团伸向水相形成脂质双分子层(又称液晶形式)。在脂质分子层中,水分子进入磷脂双分子层间,并未破坏磷脂的分子结构,却引起磷脂的体积膨胀,发生水合作用。有时脂质体双分子层还能自发膨胀成多层的类似洋葱状的封闭球型结构————“多层脂质体”。多层脂质体的每个片层都是脂质双分子层结构,片层之间和中心部分充满水相和油相(O/W),若经高频声波处理,可变成磷脂双分子层围成的球状的单层脂质体。 水化后的磷脂和其它胶体物质,极性基团周围吸引了许多水分子之后,在油脂之中的溶液解度减小。吸水量逐渐增大,膨胀之后,双分子层或多分子层的片状和球状胶体彼此影响,有的甚至开成胶束。小颗粒的胶体在极性力的作用下,相碰后形成絮凝状胶团。同时水化后的磷脂能吸附油中的其它胶质,而使其颗粒增大,比重增大,为沉降和离心分离创造条件。 在磷脂中除上述水化磷脂之外,还存在少量的“非水化磷脂”。“非水化磷脂”即?——磷脂以及钙镁磷脂盐,具有疏水性,用常规的水化方法较难除去,这种“非水化磷脂”必须转化成“水化磷脂”才能产生水合作用。生产实践中往往事先添加少量磷酸或棕檬酸到油中,使?——磷脂等在酸的作用下,分子

油脂的检测

油脂的提取和测定 1. 范围 本规定规定了饼干、花生、芝麻、花生酱等中油脂的提取方法;本规定规定了油脂、饼干、花生、芝麻、花生酱等中油脂酸价、过氧化值的测定方法和数值修订方法;本测定方法残留溶剂的检出限为0.1meq/kg, 2. 实验原理 利用乙醚/石油醚对油脂的溶解性提取出饼干、花生、芝麻、花生酱中的油脂后,称取一定量油脂,油脂中过氧化物与碘化钾作用,生成游离碘,以硫代硫酸钠溶液滴定,通过淀粉指示剂的颜色变化确定滴定终点,可计算过氧化物的含量。反应方程式: CH3COOH+KI -→CH3COOK+HI 2HI+R— CH— CH— R -→R— CH— CH— R+I2+H2O O— O O I2+2Na2S2O3 -→ 2NaI+Na2S4O6 3. 主要仪器和试剂 索氏提取装置一套、碘量瓶、碱式滴定管、分析天平、水浴锅、烧杯、电炉等。无水乙醚/石油醚饱和碘化钾溶液:称取14g碘化钾,加10ml水溶解,必要时微热使其溶解,冷却后贮与棕色瓶中备用; 三氯甲烷—冰醋酸混合液:量取40ml三氯甲烷,加60ml冰醋酸混匀备用; 硫代硫酸钠标准滴定液〔c (Na2S2O3)=0.0020mol/L〕;淀粉指示剂(10g/L):称取可溶性淀粉0.50g,加少许水,调成糊状,导入50ml沸水中调匀,煮沸。现用现配。 4. 操作步骤 4.1 样品处理:取样20~30克(m1) (视样品油脂含量而定) 于研钵 中,捣碎,必要时对样品(如软曲奇)进行干燥,称量脂肪瓶的重量(m2)。 4.2 油脂提取:将处理好的样品放入滤筒中,置滤纸筒(或包)于脂 肪抽提管内,于65~75℃(或70~75℃)条件下用乙醚环流抽提。抽提时间的长短视样品的物理性质、脂肪的含量而定,一般样品抽提6-8小时即可。 4.3 去除乙醚:取出滤筒,放入水浴锅继续加热至1min内无液体下 滴为止;脂肪瓶(萃取物)于温度为:95~100℃进行干燥,干燥时间大约为一小时,取出置玻璃干燥器内冷却至室温,称重(m3)。 4.4 称取提取的脂肪2-3g于碘量瓶中,加入30ml三氯甲烷-冰乙酸混合液,摇匀,加入1ml 饱和碘化钾溶液,轻轻振摇半分钟,置于暗处放置3min,加入100ml蒸馏水摇匀后,用标准硫代硫酸钠进行滴定,待滴定至浅黄色时加入淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失,即为滴定终点。取相同量三氯甲烷-冰乙酸溶液、碘化钾溶液、水,按同一方法,做试剂空白试验。 4.5 计算:脂肪含量=(m3—m2)/ m1*100% 过氧化值=(V1-V2)*c*0.1269/m)*100 V1---试样消耗硫代硫酸钠标准滴定液体积,单位为ml; V2---试剂空白消耗硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为ml; C---硫代硫酸钠标准溶液的浓度,单位为mol/L; m---试样质量,单位为g; 0.1269---与1.00ml硫代硫酸钠标准滴定溶液(1.000mol/L)相当的碘的质量,单位为g; 计算结果取两位有效数字。 5. 修正 5.1 样品处理对过氧化值的影响; 5.2 样品提取对过氧化值的影响; 5.3 提取物干燥对过氧化值结果的影响。 6. 注意事项 6.1 硫代硫酸钠标准溶液的制备:配置溶液时,需要用新煮沸(除去二氧化碳和杀死细菌)

食用动物油脂生产许可审查细则

食用动物油脂生产许可证审查细则(2006版) 一、发证产品范围及申证单元 实施食品生产许可证管理的食用动物油脂是指由动物脂肪组织提炼出的固态或半固态脂类,经过加工制成的食用动物油脂。包括食用猪油、食用牛油、食用羊油等。其申证单元为1个,即食用动物油脂。 在生产许可证上应注明获证产品名称及申证单元,即食用动物油脂(猪油、牛油、羊油等)。食用动物油脂生产许可证的有效期为3年,其产品类别编号为0203。 二、基本生产流程及关键控制环节 (一)基本生产流程。 1. 原料预处理: 原料→修整→粗切→洗涤→绞碎 2. 熔炼制取工艺流程: 加料→熔炼→盐析→排油→澄清或压滤、离心去杂→盐析→净油 3. 油脂精炼工艺流程:净油→加温→脱胶→脱酸→静置→洗涤→干燥→脱色→脱臭→压滤→精油速冷→成品包装 (二)关键控制环节。脱酸,脱臭。 (三)容易出现的质量安全问题。1. 酸值(酸价)超标; 2. 过氧化值超标。 三、必备的生产资源 (一)生产场所。 原料库、成品库应有冷藏设施,其他要求同食用植物油生产许可证审查细则。 (二)必备的生产设备。 1. 熔炼制取设备(需要熔炼时) (1)绞碎设备;(2)熔炼设备(熔炼锅、夹层锅、真空夹层锅);

(3)其他必要的辅助设备。 2. 油脂精炼设备(需要精炼时) (1)过滤设备;(2)脱胶设备(炼油锅,离心机);(3)碱炼设备(炼油锅,离心机);(4)脱色设备(脱色塔);(5)脱臭设备(脱臭器);(7)包装设备;(8)其他必要的辅助设备。 所列生产设备应根据生产工艺设计的需要进行配置。 四、产品相关标准 GB 10146-2005《食用动物油脂卫生标准》;GB/T 8937-1998《食用猪油》;备案有效的企业标准。 五、原辅材料的有关要求 符合食用卫生要求的动物体的板油、肥膘、内脏脂肪和含有脂肪的组织及器官。 六、必备的出厂检验设备 (一)分析天平(0.1mg);(二)电炉(可调温式)。 七、检验项目 食用动物油脂产品的发证检验、监督检验、出厂检验分别按照下列表格中所列出的相应检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。 食用动物油脂质量检验项目表 序号检验项目发证监督出厂备注 1 感官√√√ 2 水分√√ 3 折光率√√猪油有此项目要求 4 酸价√√√ 5 过氧化值√√√ 6 丙二醛√√* 7 铅√√* 8 总砷√√* 9 抗氧化剂(BHA、BHT) √√* 10 标签√√

[肉干,油脂,品质]不同油脂添加量对肉干制品品质的影响

不同油脂添加量对肉干制品品质的影响 摘要:本文主要针对不同油脂添加量对肉干制品品质的影响展开了探讨,通过结合具体的实验,对实验所用的材料与方法作了说明,并对实验所得结果作了详细阐述和系统分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。 关键词:油脂添加量;肉干;品质 肉制品作为如今日常生活中的重要组成部分,已是人们生活饮食中所必需的。因此,如何提高肉制品的品质,就成为了相关工作人员需要探讨的问题。而其中,油脂添加量对肉制品品质的影响则得到了相应的研究。基于此,本文就不同油脂添加量对肉干制品品质的影响进行了探讨,相信对提高肉制品的品质能有一定的帮助。 1 材料与方法 1.1 材料与仪器 谷氨酰胺转氨酶(TG酶食品级;大豆分离蛋白、复合磷酸盐食品级;食盐、玉米胚芽油、猪后腿瘦肉市售。电热恒温鼓风干燥箱、恒温恒湿培养箱、真空包装机。 1.2 实验方法 1.2.1 重组肉干的制备工艺 取新鲜猪后腿瘦肉,剔除结缔组织与肥肉后切成1cm×1cm大小的肉粒,分成5组,1组对照组和4组实验组,分别添加0%(对照组)、3%、6%、9%和12%的玉米油,另外每组添加1%的TG酶、1%的大豆蛋白、5%的水,添加量均按鲜肉重量计。调配后在4℃下腌制4h,搅拌均匀后入磨具压制成型,待进行热风干燥及指标测定。 1.2.2 产品硬度的测定 取两份1.2.1中5组重组肉干在55℃下分别热风干燥12h和24h后,使用TAXTplus物性测定仪样品的硬度。采用P100探头,压缩模式,测前速度为2mm/s,测中速度为2mm/s,测后速度为10mm/s,压缩比为75%,触发力为10N。实验中每个样品重复测5次,取平均值。其中硬度比=样品硬度值/对照组硬度值;硬度差值=干燥24h样品硬度-干燥12h样品硬度。 1.2.3干燥曲线的绘制 样品在空气湿度为30%,55℃下干燥34h,每隔30min称量样品的重量,然后按如下公式计算干基含水量。以产品的干基含水量为纵坐标,干燥时间为横坐标制作干燥曲线。 式中,X为样品干基含水量,Mt为样品t时刻的质量,Mo为样品干基质量。 1.2.4 解吸等温线的制备

常用的工业油脂

2、常用工业油品 ⑴齿轮油 GB7631.2—87规定了液压油的分类,内容见表2—4--10。该分类把液体传动系统用工作介质,按其在系统中的工作性质分为流体静压和流体动力系统用工作介质,前者用于传递势能,称为液压油(液);后者用于传递动能,称为液力油(液)。 对液压油的要求及选用原则是: a、适宜的粘度及较好的粘温性; b、良好的润滑和抗磨性能; c、良好的破乳性和抗泡性; d、此外对液压油的抗氧化性、抗剪切安定性、对金属材料的腐蚀性、对密封材料的影响均有一定的要求,选用时应注意。 ⑶液压支架用乳化油(液) 液压传动在一个相当长时期内主要是用水作为传动介质。水具有安全、经济、稳定、对人体无害等不少优点。但水缺乏润滑性、粘度低而且容易使金属锈蚀。所以随着石油工业的兴起和发展,逐渐改为使用石油基矿物油。开始,大都采用一般润滑油作为液压传动介质,以后由于液压技术和使用范围的迅速发展和扩大,固有的液压传动介质,在抗磨性、粘温性和抗氧化安定性等方面显得不能满足要求。因此,在润滑油中加入各种添加剂,形成各种专用的液压油。 乳化油是生产的用来配制乳化液的专用油脂。乳化液通常是指两种不相溶的液体(如水和油),当其中一种液体成为小液滴,并均匀地分散在另一种液体中。由于其外观往往似乳状,故称为乳化液。成为小液滴的一相称作分散相或内相;而另外一相则称作连续相或外相。

乳化液可分为两大类:一类油分散于水中,即油为内相,水为外相,叫做水包油型,以O/W表示;另一类为水分散于油中,即水为内相,油为外相,叫做油包水型,以W/O表示。此外还有水—乙二醇型(HFC)、不含水磷酸酯型(HFDR)、混合型(HFDT)等。通常我们使用的乳化液都是水包油型乳化液,这是因为: a、安全性。由于煤在一定条件下具有自然性,煤尘有爆炸性,并且煤层中往往含有可燃性气体(如瓦斯即沼气或甲烷等),遇到明火、电器引燃以及其它原因,都可能造成采煤工作面及其附近巷道的火灾,甚至会发生爆炸。因此,液压支架所用的传动介质,应为既不能引燃,也不会助燃的,以保证矿井生产安全。水包油型乳化业,可以含有95%以上的水,所以实际上可以认为是不燃的,它具有足够的安全性。 b、经济性。一个综采工作面的液压支架数量,往往达100~150架之多,加上与泵站相联接的各种管路,一般就需要10吨左右工作液供应整个系统。所以必须采用来源广、价格便宜的液压系统。水包油型乳化液是目前所有液压液中价格最便宜的一种。 ⑷润滑脂 润滑脂的牌号是根据针入度来划分的,稠度越大其针入度越小。目前国际通用的稠度号是按美国润滑协会(NLGI)所创立的稠度系列,NLGI稠度系列共分九档,从000、00、0、1、2…6号,其针入度从475~85,每一档的幅度是30(1/10mm),相邻两档之间的间隔是15(1/10mm),最常用的稠度分级是0、1、2、3号,我国绝大多数润滑脂品种的稠度和NLGI 稠度系列相同。NLGI稠度系列分级标准见表2—4--11 锂基润滑脂是目前最常用的一种多效能长寿命润滑脂。它的滴点较高(170~200℃),并有良好的低温性能,可以长期工作在-40~+120℃范围内,还具有良好的抗水性、机械安定性和抗氧化安定性,使用寿命长(—般可达2年),摩擦系数小,能够替代钙基、钠基、钙钠基等润滑脂,并在使用性能上优于上述各种润滑脂。 在实际使用中,可以适用多种环境及条件的脂品种是2号和3号稠度的锂基润滑脂。在集中润滑装置中使用的多为半流体的00、0号锂基润滑脂,能克服一般润滑脂在外力作用下不易变形和流动性差的缺点。GB7324-87规定了通用锂基润滑脂的质量规格,见表2—4--12。GB7323-87规定了极压锂基润滑脂质量规格。

实验十八 脂肪含量及油脂品质检测

实验十八脂肪含量及油脂品质检测 一、目的与要求 1、掌握油脂提取方法; 2、学习实际样品的分析方法,通过对食用植物油脂主要特性的分析,包括试样的制 备分离提纯、分析条件及方法的选择、标准溶液的配制及标定、标准曲线的制作以及数据处理等内容,综合训练食品分析的基本技能; 3、掌握鉴别食用植物油脂品质好坏的基本检验方法。 二实验原理与相关知识 食用植物油脂品质的好坏可通过测定其酸价、碘价、过氧化值、羰基价等理化特性来判断: 1、油脂酸价:酸价(酸值)是指中和1.0g油脂所含游离脂肪酸所需氢氧化钾的毫 克数。酸价是反映油脂质量的主要技术指标之一,同一种植物油酸价越高,说明其质量越差越不新鲜。测定酸价可以评定油脂品质的好坏和贮藏方法是否恰当。 中国《食用植物油卫生标准》规定:酸价,花生油,菜子油,大豆油≤4,棉子油≤1。 2、碘价:测定碘价可以了解油脂脂肪酸的组成是否正常有无掺杂等。最常用的是氯 化碘—乙酸溶液法(韦氏法)。其原理:在溶剂中溶解试样并加入韦氏碘液,氯化碘则与油脂中的不饱和脂肪酸起加成反应,游离的碘可用硫代硫酸钠溶液滴定,从而计算出被测样品所吸收的氯化碘(以碘计)的克数,求出碘价。常见油脂的碘价为:大豆油120~141;棉子油99~113;花生油84~100;菜子油97~103; 芝麻油103~116;葵花子油125~135;茶子油80~90;核桃油140~152;棕榈油44~54;可可脂35~40;牛脂40~48;猪油52~77。碘价大的油脂,说明其组成中不饱和脂肪酸含量高或不饱和程度高。 3、过氧化值:检测油脂中是否存在过氧化值,以及含量的大小,即可判断油脂是否 新鲜和酸败的程度。常用滴定法,其原理:油脂氧化过程中产生过氧化物,与碘化钾作用,生成游离碘,以硫代硫酸钠溶液滴定,计算含量。中国“食用植物油卫生标准(GB2716-85)”规定:过氧化值(出厂)≤0.15%。 4、羰基价:羰基价是指每千克样品中含醛类物质的毫摩尔数。用羰基价来评价油脂 中氧化产物的含量和酸败劣度的程度,具有较好的灵敏度和准确性。我国已把羰

三种加热方式对油脂品质影响的比较_赵功玲

2006年10月第21卷第5期 中国粮油学报 Jou r nal o f t h e Chinese C er ea ls and O ilsA ssocia ti o n Vo.l21,N o.5 O c.t2006三种加热方式对油脂品质影响的比较 赵功玲路建锋苏 丁 (河南科技学院食品学院,新乡453003) 摘 要 采用电磁炉、微波炉、常规加热对大豆油、花生油进行处理,测定其酸价和过氧化值,以比较三种加热方式对油脂品质的影响。结果表明,电磁炉加热对油脂品质的影响最大,微波炉加热对油脂品质的影响次之,常规加热的影响最小;花生油、豆油依次对热效应的敏感程度增加;间歇加热、加新油加热有利于油脂品质的保护。 关键词 电磁炉加热微波炉加热常规加热酸价过氧化值 与传统的加热方式相比,微波加热和电磁加热是全新的加热方式,并在日常生活中得到了日益广泛的应用。微波辐射下介质的热效应是内部整体加热,即理论上所谓的“无温度梯度加热”,基本上介质内部不存在热传导现象,可均匀的加热介质。电磁炉是通过电子线路板组成部分产生交变磁场,并通过含铁物质的金属部分产生交变电流,使铁分子高速碰撞摩擦产生热能。由于它们产生热能的原理不同,可能对油脂的品质的影响也会不同。已有关于常规加热、微波加热对油脂品质影响的报导[2-3],但尚未见常规加热、微波加热、电磁加热三种加热方式对油脂质量的影响的报道。我们选择人们常食用的豆油、花生油做为植物油的代表,把反映油脂质量常用的酸价和过氧化值作为评价油脂品质高低的指标,系统研究了三种加热方式对植物油品质的影响,希望能为人们安全食用油脂提供一些理论依据。 1材料与仪器 1.1 试验材料 1.1.1 试验油样 大豆油、花生油(新乡市榨油厂)。 1.1.2 试验试剂 乙醚,无水乙醇,三氯甲烷,冰乙酸,氢氧化钠,碘化钾,硫代硫酸钠,以上试剂均为分析纯。 1.2 试验仪器 KDM—1000恒温电热套(江苏省常熟市国华仪 收稿日期:2005-09-28 作者简介:赵功玲,女,1968年出生,副教授,营养与食品卫生器厂),1800W电磁炉(广东美的电饭煲制造有限公司),MD100—2分析天平(上海天平厂),WP800BS 格兰仕微波炉(中国顺德格兰仕电器厂有限公司)。 2试验方法 2.1 油样处理 2.1.1 不同连续加热方式对油脂质量的影响 2.1.1.1 不同连续加热方式对大豆油质量的影响 取50m L的大豆油12份,分成三组,分别放在电热套、微波炉、电磁炉上最大功率加热至(180±5)℃,每一组的4份油样分别维持加热1h、2h、3h、4h,冷却后用于测定。用温度计对所处理的油样进行温度控制。 2.1.1.2不同连续加热方式对花生油质量的影响 对花生油按2.1.1.1中方法采取同样操作。 2.1.2不同间歇加热方式对油脂质量的影响(以大豆油为例) 取50m L的大豆油12份,分成三组,分别放在电热套、微波炉、电磁炉上加热至(180±5)℃,维持1h,分别取三组4份中的一份油样用于测定。然后将其余油样冷却至室温后再加热至(180±5)℃,维持1h,分别取三组3份中的一份油样用于测定。将其余油样冷却至室温后再加热至(180±5)℃,维持1h,分别取三组2份中的一份油样用于测定。将所剩3份油样冷却至室温后再加热至(180±5)℃,维持1h,冷却,用于测定。用温度计对所处理的油样进行温度控制。 2.1.3不同连续加热加新油方式对油脂质量的影响(以大豆油为例):

油脂制取工艺流程(一)

油脂制取工艺流程(一) 摘要:大多数植物油料的油脂制取与加工工艺流程基本相同,区别仅在于个别工序和设备型式的不同,但个别油料也采用一些特殊的油脂生产工艺。本章对大宗油料的通用生产工艺和个别油料的典型生产工艺作出阐述。 大多数植物油料的油脂制取与加工工艺流程基本相同,区别仅在于个别工序和设备型式的不同,但个别油料也采用一些特殊的油脂生产工艺。本章对大宗油料的通用生产工艺和个别油料的典型生产工艺作出阐述。 第一节油脂制取工艺流程的选择 油脂生产工艺流程的选择与油料品种、产品质量、副产品质量、生产规模、技术条件、环境保护等要求都有关。虽然工业应用的油脂制取和精炼工艺仅有几种,然而生产过程中各工序的配合和工艺条件却千变万化。为此,有必要了解和掌握各种油料加工技术的共性和特性,选择合适的工艺流程,提高油脂生产效果。 一、根据不同油料品种确定合理的工艺流程及操作条件 植物油料种类繁多,不同油料的化学成分、含量、物理性状有差别。因此,油脂生产工艺的选择首先要考虑油料品种。 1、根据不同油料的共性将其分类,这样就有可能选择几种典型方法来实现生产要求。例如,对绝大多数油料都可以采用压榨法取油;对高含油料采用预榨浸出;对低含油料采用直接浸出;对带壳油料采用剥壳后的取油;对高酸价毛油采用物理精炼等等。 2、为保留某些油料所含油脂的特殊风味,选择合理的油脂生产工艺。不少油脂或油料蛋白具有消费者喜爱的独特风味,为保持其产品不失去原有的风味和优良的品质,应选择合理的油脂生产工艺和条件品。例如,芝麻油、浓香花生油、可可脂等油脂的生产,大多不能采用溶剂浸出取油,而需要采取高温炒籽和压榨法取油,采用低温油脂精炼、避免高温水蒸气蒸馏等。而橄榄油的最佳取油方法是鲜果冷榨法。 3、某些油料中含有抗营养因子或影响产品质量的特殊成分,在选择油脂生产工艺和操作条件时,必须考虑去除这些成分以改善其产品质量。例如,大豆中所含胰蛋白酶抑制素、尿素酶、凝血素等抗营养因子,在油脂生产过程中必须采用必要的湿热处理将其钝化,其饼粕才能饲用。棉籽中所含棉酚、菜籽中所含芥子甙、芝麻皮中所含草酸钙螯合物、葵花籽中所含的绿原酸和咖啡酸、花生感染黄曲霉毒素等。在加工这些油料时,要选择合理的油脂生产工艺和操作条件,力求在油脂生产过程中将其脱除或利于后序的脱毒处理。 4、避免油料中油脂或其他成分发生化学变化而使其品质劣变。某些油料如橄榄、油棕果、米糠等因脂肪酶含量较高而在油脂生产过程中容易酸败变质,故必须采用合理的工艺条件在加工之前或加工过程中对脂肪酶进行钝化,以提高产品得率和品质。又如桐油在高温、紫外光及硫、碘等元素的作用下易产生异构化,因此对桐籽的加工因选择低温、低水分、避免敏感元素等生产条件。

油脂皂化价

以下油脂之皂化價及INS值以香草工房所進油脂成份為主(更新版) (NaOH) (KOH) INS Oil 中文名稱 Argan Oil 摩洛哥堅果油0.136 0.191 97 Almond Sweet 甜杏仁油0.139 0.195 97 Aloe Oil 蘆薈油0.139 0.195 97 Aloe Butter 蘆薈脂0.179 0.251 105 Apricot Kernel 杏桃仁油0.139 0.195 91 Avocado Oil 酪梨油0.133 0.186 99 Avocado Butter 酪梨脂0.133 0.186 120 Babassu Oil 巴巴蘇油0.175 0.245 230 Beeswax 天然蜜蠟0.069 0.097 84 Borage Oil 琉璃苣油0.135 0.190 55 Calendula Oil 金盞花油0.139 0.195 97 Infused Oiltea Camellia Oil 茶籽油(苦茶油) 0.137 0.192 128 Camellia Seed Oil 山茶花油0.134 0.188 108 Canola Oil 芥花油0.133 0.187 72 Canola Oil (High Oleic) 高油酸芥花油0.133 0.186 90 Candelilla Wax 堪地里拉蠟0.038 0.053 32 Castor Oil 蓖麻油0.127 0.178 95 Cherry Kernel Oil 櫻桃核仁油0.135 0.190 62 Chicken Fat 雞油0.139 0.195 130 Cocoa Butter 可可脂0.138 0.194 157 Coconut Oil 精製椰子油0.183 0.256 247 Coffee-seed Oil 咖啡豆油0.128 0.18 93 Corn Oil 玉米油0.136 0.90 69 Cottonseed Oil 棉籽油0.137 0.192 89 Duck Fat 鴨油0.138 0.194 122 Emu Oil 鴯鶓油0.135 0.19 128 Evening Primrose 月見草油0.135 0.190 30 Flaxseed Oil 亞麻籽油0.135 0.190 -6 Goose Fat 鵝油0.137 0.192 130 Grapeseed Oil 葡萄籽油0.136 0.191 52 Hazelnut Oil 榛果油0.139 0.195 94 Hemp Seed Oil 大麻籽油0.138 0.193 39 Hemp Seed Butter 大麻籽脂0.136 0.190 115