语文2020年北京新高考变化分析(语文)-1

2020年新高考语文卷解读(北京适应年卷)

第一部分:整体分析(从试卷结构、难度、题型和整体分值上分析整体的变化)此次语文卷在命题上有不少亮点:

一、落实了语文学科核心素养,增加了语文基础运用考题(21题),考查学生语言建构与运用能力。

二、作文部分命题趋势体现出对中华传统文化的理解和传承,引导考生自觉继承优秀文化。

三、名著部分除常见的微写作考查形式外,增加了主观题(16题)的呈现形式,将《红楼梦》诗词与诗歌鉴赏有机结合,考查了学生审美鉴赏与创造能力。

四、《论语》和《红楼梦》是今年高考必考篇目。11题和16题,这种趋势已经在命题中体现出来了。

本卷体现了对语文学科核心素养的贯彻落实,延续了去年高考北京卷的命题方向,侧重对民族传统文化、文化经典和文学名著的理解与鉴赏能力,对现实生活的关注与思考能力。如第一大题关于书法艺术的话题,属于民族传统文化的范畴;第二大题《论语》中关于颜回的语段,属于文化经典研读的范畴;第三大题中有关《红楼梦》中第76回的诗句问题,属于必读名著阅读的范畴;第四大题的文学类文本,属于人与自然的关系问题;第五大题“春节”的作文,考查学生对现实的关注与思考,因为今年“春节”期间发生的疫情,有很多值得叙写的故事。

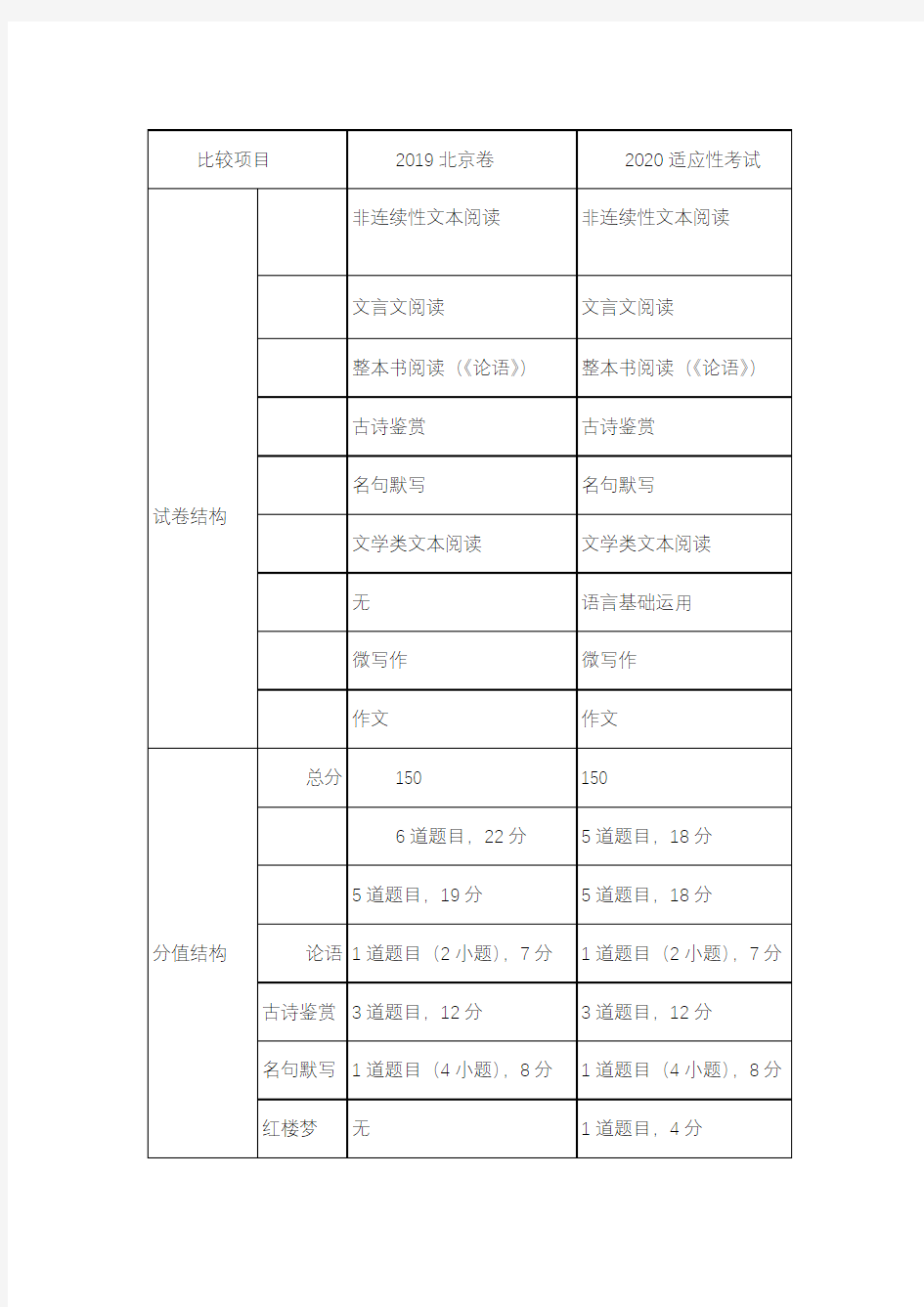

第二部分:针对重要变化逐项分析,利用表格形式呈现(包含新高考和2019北京卷)1.试卷结构变化

试卷结构与传统高考相比有少许变化。

从试卷结构与题型来说,稳中有变。

第一大题非文学类文本阅读依然采用非连续性文本的形式,由6道题变成5道。围绕筛选并整合文本信息、理解作者的观点态度和归纳内容要点出题,有一道主观题。与去年不同的是,客观题有推断能力的考查,主观简答题体现对三则材料观点的综合把握。

第二大题中文言文阅读增加了对虚词的考查;文化经典研读还是从《论语》中出题,考查学生对人物品质的理解。

第三大题的诗歌鉴赏是考查对同一题材的两首诗的比较鉴赏能力。

第四大题的文学类文本阅读依然考散文阅读。

第五大题增加了语言基础运用题,微写作延续围绕名著出题,有写作现代诗的题目。大作文依然是议论文和记叙文二选一。

整套试卷多文本阅读和文言文阅读难度略有下降;微写作考查更趋专业化,间接抒情技巧成为考生试金石;第二道大作文题要求考生关注现实生活,语文试题多文本阅读考了5道题,有4道是选择题,1道是简答题,这个比例是北京近几年高考多本文阅读题比较常见的比例。尤其是多文本阅读题4道选择题都是3分的正规选择题。文言文阅读题难度比2019年文言文高考真题低,基本回归多年来文言文阅读考查的常见形态,即1道实词选择,1道虚词选择,1道翻译的客观选择题和1道文意理解的客观选择题。这套试卷将主观翻译题的4分省掉了。另外,简答题难度不高,整个多文本阅读和文言文阅读难度没有变化,甚至有下降。

2.考查内容和题型略有变化

从以上对比可以发现,适应性考试增加了语文基础运用考题(21题),增加了主观题(16题)的呈现形式。整套试卷突出了对语文核心素养的考查。尤其是对《红楼梦》的考查,以主观题的形式单独出来,不再和微写作合并,微写作三选一的形式,相当于是选考。而适应性考试则是必考,对《红楼梦》考查应该是北京高考的一个指向性,就是精确考查,而不是粗线条考查。

3.难度要素变化(《论语》《红楼梦》成为必考内容)

与传统高考不同的是适应性考试增加了语文基础运用考题(21题),考查学生语言建构与运用能力。增加了主观题(16题)的呈现形式,将《红楼梦》诗词与诗歌鉴赏有机结合,具体的知识点考查更为精细。

4.备考指导

对各类文本的考查点要全面复习,注意考题的变化传递的信息。如非文学类文本阅读对推断能力的考查,文言文对虚词的考查,语言题对语言的连贯、病句的考查,微写作对现代诗写作的考查,大作文“春节”可以写今年春节期间出现的疫情,是对社会热点问题的考查等。

在复习中考生要做到,夯实考点知识,熟悉题型,掌握答题思路方法,关注传统文化、民族文化和社会现实问题。

鉴于这次适应性考试难度不大,高考的难度肯定会比适应卷难度大。请考生务必做好心理准备。