地球上的大气部分经典试题及地球物理勘探2019(试题及答案)

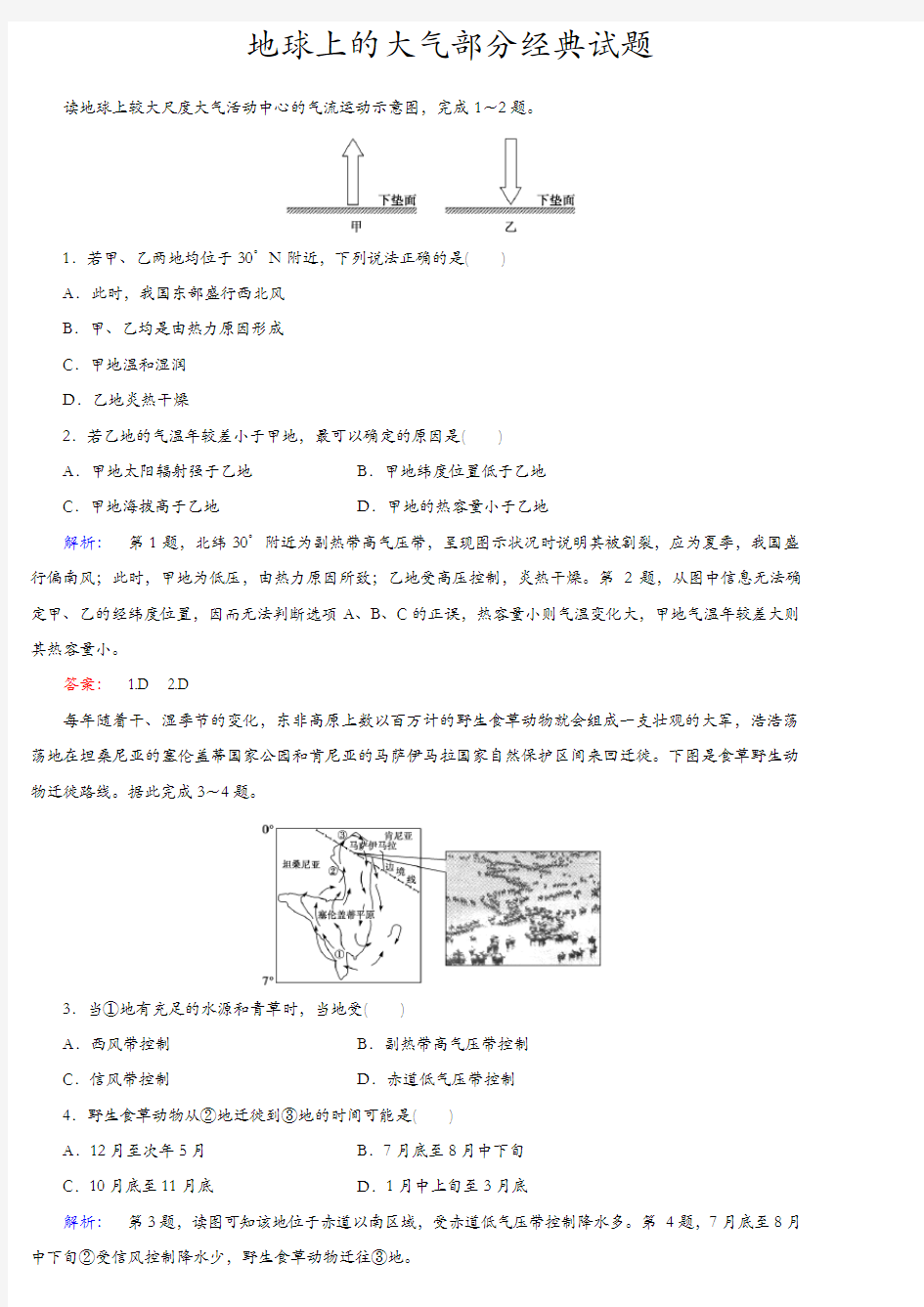

地球上的大气部分经典试题读地球上较大尺度大气活动中心的气流运动示意图,完成1~2题。

1.若甲、乙两地均位于30°N附近,下列说法正确的是( )

A.此时,我国东部盛行西北风

B.甲、乙均是由热力原因形成

C.甲地温和湿润

D.乙地炎热干燥

2.若乙地的气温年较差小于甲地,最可以确定的原因是( )

A.甲地太阳辐射强于乙地B.甲地纬度位置低于乙地

C.甲地海拔高于乙地D.甲地的热容量小于乙地

解析:第1题,北纬30°附近为副热带高气压带,呈现图示状况时说明其被割裂,应为夏季,我国盛行偏南风;此时,甲地为低压,由热力原因所致;乙地受高压控制,炎热干燥。第2题,从图中信息无法确定甲、乙的经纬度位置,因而无法判断选项A、B、C的正误,热容量小则气温变化大,甲地气温年较差大则其热容量小。

答案: 1.D 2.D

每年随着干、湿季节的变化,东非高原上数以百万计的野生食草动物就会组成一支壮观的大军,浩浩荡荡地在坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园和肯尼亚的马萨伊马拉国家自然保护区间来回迁徙。下图是食草野生动物迁徙路线。据此完成3~4题。

3.当①地有充足的水源和青草时,当地受( )

A.西风带控制B.副热带高气压带控制

C.信风带控制D.赤道低气压带控制

4.野生食草动物从②地迁徙到③地的时间可能是( )

A.12月至次年5月B.7月底至8月中下旬

C.10月底至11月底D.1月中上旬至3月底

解析:第3题,读图可知该地位于赤道以南区域,受赤道低气压带控制降水多。第4题,7月底至8月中下旬②受信风控制降水少,野生食草动物迁往③地。

答案: 3.D 4.B

下图中①②③④分别为二分二至日气压带、风带分布示意图的一部分,读图回答5~6题。

5.处于同一日的一组是( )

A.①②B.②③

C.③④D.①④

6.如果图中风带和气压带皆影响大陆西岸,那么①②③④图中都有可能形成的气候类型是( )

A.温带海洋性气候B.地中海气候

C.热带沙漠气候D.热带草原气候

解析:第5题,①为西南风,为北半球西风带,气压带为副极地低气压带,处于偏北(北极圈以北)位置,因而可推知,①为夏至日;同理,根据风向和气压带可推知,②为夏至日,③为冬至日,④为二分日。第6题,地中海气候是由副热带高压和西风带交替控制形成的,而①②④图中都有西风带影响,③图中有副热带高压影响。

答案: 5.A 6.B

(2017·深圳二模)K群岛各岛屿地势崎岖高峻,每年有330多天是晴天。夏半年,在盛行风的吹拂和阳光的照耀下,海浪在每座小座的一侧海面呈现出条带状银白色的波纹,岛屿犹如行驶在海洋上的巨轮。下图是K群岛的卫星照片。据此完成7~8题。

7.该群岛夏半年盛行( )

A.东南风B.西南风

C.东北风D.西北风

解析:“夏半年,在盛行风的吹拂”,说明波纹是在盛行风作用下形成的;结合常识可判断波纹顺风向延伸,则图示夏半年盛行东北风。

答案: C

8.导致该群岛每年晴朗日数特别多的主导因素是( )

A.海陆位置B.地形

C.大气环流D.洋流

解析:由上题夏季盛行东北风,结合非洲大陆西岸,可判断该地受副热带高气压带和信风带控制而晴

朗干燥。

答案: C

9.下图为世界某年某月的等压线(单位:百帕)分布图,图中甲地是一片缓和起伏的大草原。读图完成下列问题。

(1)判断图示季节,并阐述理由。

(2)指出图中控制冰岛的大气活动中心和此时冰岛的主导风向。

(3)某月份,干燥东北风与潮湿西南风交汇于甲地。试从气压带和风带移动的角度分析其形成过程。

解析:第(1)题,从图中可以看出,此时北太平洋出现低压中心,亚欧大陆出现高压中心,说明图示季节为北半球的冬季。第(2)题,此时副极地低气压带被陆地上的冷高压切断,在大西洋上形成冰岛低压,冰岛受其影响盛行偏南风。第(3)题,甲地位于赤道以北,北半球夏季时南半球的东南信风越过赤道偏转为西南风,与当地的东北信风交汇。

答案:(1)北半球冬季(南半球夏季)。北半球陆地出现高压中心,南半球陆地出现低压中心(或者赤道低压带南移)。

(2)(冰岛)低压。东南风(或偏南风)。

(3)北半球夏季,随着太阳直射点北移,南半球的东南信风北移越过赤道右偏为西南季风,从而与东北信风在此交汇。

[提升组]

(2017·日照二模)下图为北半球某大陆西岸某山地西坡各月降水量(单位:mm)随海拔分布图。据此完成10~11题。

10.该地降水量时空分布的特点是( )

A.冬季多于夏季

B.随海拔升高降水量递减

C.夏季多于冬季

D.随海拔升高降水量递增

11.该地1~5月同一海拔上降水量变化的原因是( )

A.西风带逐渐北移,影响增强

B.赤道低气压带逐渐南移,影响减弱

C.信风带逐渐南移,影响减弱

D.副热带高气压带逐渐北移,影响增强

解析:第10题,图示10月—次年5月降水明显多于6~9月,又在北半球,故冬季多于夏季。第11题,该地位于北半球大陆西岸,图示夏季降水少、冬季降水多,说明是北半球地中海气候,夏季受副高控制而炎热干燥、冬季受西风带影响而温和多雨。图示同一海拔上降水量1~5月份逐渐减少,结合地中海气候成因,可判断是由于副高北移,影响逐渐增强所致,故D正确。

答案:10.A 11.D

(2017·福建期末质检)西风分速是指各风向风速中西风的分量。下图示意南北半球的冬夏季西风分速分布。读图完成12~14题。

12.下列纬度中,西风分速冬夏季差值最大的是( )

A.40°N B.50°S

C.40°S D.60°N

13.影响南北半球西风分速差异的主要因素是( )

A.纬度位置B.海陆分布

C.洋流性质D.地势高低

14.冬季,北半球温带大陆东岸的西风较西岸( )

A.寒冷干燥B.温暖干燥

C.寒冷湿润D.温暖湿润

解析:第12题,由图可知,50°S冬、夏季西风分速差值最大。第13题,由图可知,南半球冬夏季西风分速差值总体上比北半球同纬度地区大,在中纬度地区表现更为明显。根据世界海陆分布可知,中纬度地区南半球海洋分布面积较大,由此可推断出影响南北半球西风分速差异的主要因素是海陆分布。第14题,北半球温带大陆东岸的西风是由陆地吹向海洋的,冬季较为寒冷干燥;而大陆西岸的西风是由海洋吹向陆地的,

冬季受海洋影响,较为温暖湿润。

答案:12.B 13.B 14.A

(2017·山东潍坊一模)季风指数是季风现象明显程度的量值,其大小反映一个地区季风环流的强弱程度。下图示意我国东部地区1880~2000年的夏季风指数(a)和冬季风指数(b)距平(距平是某一系列数值中的某一个数值与平均值的差)值曲线。据此完成15~16题。

15.1960~1970年期间,与多年平均状况相比( )

A.东北地区冻土厚度偏薄

B.华北地区植物发芽较晚

C.西北地区天山雪线偏高

D.南方冻雨频次偏低

16.下列年份,我国江淮地区伏旱期不明显的是( )

A.1890年B.1920年

C.1940年D.1960年

解析:第15题,图示1960~1970年期间,冬季风指数距平值为正值,说明冬季风势力较强,则受其影响,我国华北地区春季气温低于平均值,故植物发芽较晚。同理,受冬季风影响较大的东北地区气温也较低而冻土厚度偏厚;南方冻雨频次偏高;天山雪线因气温较低而偏低。第16题,正常年份,副高北移推动雨带北移,使7月份江淮地区受副高控制而出现伏旱天气。1890年夏季风指数距平值为负值,说明夏季风势力较弱,雨带长期滞留在南方,受其影响江淮地区夏季降水较多,伏旱不明显。

答案:15.B 16.A

17.阅读图文材料,完成下列问题。

材料一几内亚比绍示意图(图1)和首都比绍气候统计图(图2)。

材料二大约从10、11月到次年3、4月期间,几内亚比绍会从东北刮来一种被称为“非洲魔鬼”的哈马丹风,每当它来临,人们就会奔走相告“不好,哈马丹风来了!”

(1)判断哈马丹风的成因,简述被称为“魔鬼”的原因(即带来的不利影响)。

(2)分析比绍气温最高的几个月与雨季的关系,并说明其雨季的形成原因。

解析:第(1)题,根据气压带、风带的季节移动规律,每年10、11月到次年3、4月期间,气压带、风带位置偏南,在北非撒哈拉沙漠地区形成高压,图示区域受东北信风带影响。在水平气压梯度力的作用下,来自炎热干燥的热带大陆的气流,从撒哈拉沙漠向几内亚比绍运动,就形成哈马丹风。哈马丹风来自撒哈拉沙漠的热带大陆气团,会使当地气候从湿润变得干热,甚至形成旱灾,影响生物和人类的生活与生存。哈马丹风风力强劲,带来大量干燥尘埃,使能见度变差,影响交通。尘埃堆积后会影响地表环境。所以被称为“魔鬼”。第(2)题,读图分析可知,在雨季来临之前的3~5月,云量少、太阳高度大,气温高。随着太阳直射点向北移动,气压带、风带向北移动,来自南半球的东南信风越过赤道,受地转偏向力影响,向右偏转形成西南风,西南风从海洋带来大量水汽,形成降水,雨季到来。

答案:(1)成因:10、11月到次年3、4月期间,在北非撒哈拉沙漠地区,形成高压。干燥炎热的热带大陆气流在水平气压梯度力的作用下,从撒哈拉沙漠向几内亚比绍运动,就是哈马丹风。

被称为魔鬼的原因:哈马丹风来自撒哈拉沙漠的热带大陆气团,会使当地气候从湿润变得干热,甚至形成旱灾,影响生物和人类的生活与生存;哈马丹风风力强劲,带来大量干燥尘埃,使能见度变差,影响交通。尘埃堆积后会影响地表环境。

(2)雨季来临之前的3~5月,云量少、太阳高度大,气温高。受太阳直射点移动的影响,南半球的东南信风越过赤道向右偏转形成西南风,西南风从海洋带来大量水汽,形成降水。

1、动校正时如果速度取小了所产生的后果是校正不足。(错)

2、Dix公式主要适用于水平层状介质。(正确)

3、偏移处理后的最终成果显示在深度域则为深度偏移。(正确)

4、侧面反射波可以用二维深度偏移的处理方法加以消除。(错)

5、Widess模型是用于讨论横向分辨率的一种典型模型。(错)

6、闭合就是正交测线的交点处同一界面的铅垂深度相等。(错)

7、用反射波的t0时间与叠加速度计算的深度就是界面的法线深度。(错)

8、自激自收时间或零炮检距时间,是反射波时距曲线的顶点。(正确)

9、水平层状介质的叠加速度就是均方根速度。(错)

10、共反射点必定是共中心点。(错)

11、视速度大于等于真速度。(正确)12、在水平层状介质中,地震波沿着直线传播一定用时最短。(错)

13、时距曲线就是波的旅行时与波的传播距离间的相互关系。(错)

14、形成反射波的基本条件是上下两种介质的速度不相等(对)

15、入射角大于临界角产生不了透射波。(正确)

16、多次覆盖的统计效应一定优于组合的统计效应。(错)

17、随机干扰的相关半径可以从随机干扰的振动图获取。(错)

18、共激发点反射波时距曲线的曲率随着界面埋藏深度或t0时间的增大而变陡(错误)19、激发点和观测点在同一条直线上的测线称为纵测线(正确)

20、地球物理勘探方法包括重力、磁法、电法、地震勘探、测井(正确)

21、把追踪对比的反射波同相轴赋予具体而明确的地质含义的过程称为层位标定。(正确)

22、速度的倒数通常称之为慢度(正确)23、实现层位标定的基本方法有平均速度标定法、VSP资料标定法、合成地震记录标定法三种。(正确)

24、波动是一种不断变化、不断推移的运动过程,振动和波动的关系就是部分和整体的关系。(正确)

25瑞雷面波的振幅随深度增加呈线性衰减(错误)

26. 简单线性组合只能压制沿测线方向的规则干扰波,而不能压制垂直或斜交与测线方向的规则干扰波。(正确)

27.多次覆盖的统计效应一定优于组合的统计效应(错误)

28.静校正参数来源于低降速带的测定。(错误)。

29.共激发点反射波时距曲线的曲率随着界面埋藏深度或To时间的增大而变陡。(错误)

30.在第一菲涅尔带范围内的绕射子波是相互加强的(正确)

31.在测线上同一点,根据钻井资料得到的地质剖面上的地层分界面与时间剖面上的反射波同相轴在数量上、出现位置上,是----- (错误)

32.均匀介质就是各向同性介质(错误)33.地震资料的解释可分为构造解释、地层岩性解释、开发地震解释三个阶段(正确)。34.进行三维地震勘探时,三维偏移数据体不会出现测线交点不闭合现象。(正确)35.一个分界面情况下直达波与反射波的时距曲线总会相交。(正确)

36.在实际的地层剖面中,折射层的数目要比反射层数目少的多。(正确)37.平均速度一定大于均方根速度。(错误)38.已知地震子波w(t)和反射系数r(t)求取地震记录s(t)的过程为褶积模型。(正确)

39.品质因子Q表示的是地震波振幅在一个波长范围内的相对变化。(正确)40.二维偏移可以消除侧面波(错误)

41.震动传播的速度为波速,与质点本身运动的速度有关.(错误)

42.从所用的域来看,偏移方法可分为时间-空间域和频率-波数域。(正确)

43.正弦波的视速度和视波长一般不小于它们的真速度和真波长。(正确)

44.偏移在具体实现过程中有多种多样的方法,从所依据的理论来看,可分为折射偏移和波动方程偏移。(正确)