第三十二章 抗病原微生物药物概论

第三十二章抗病原微生物药物概论

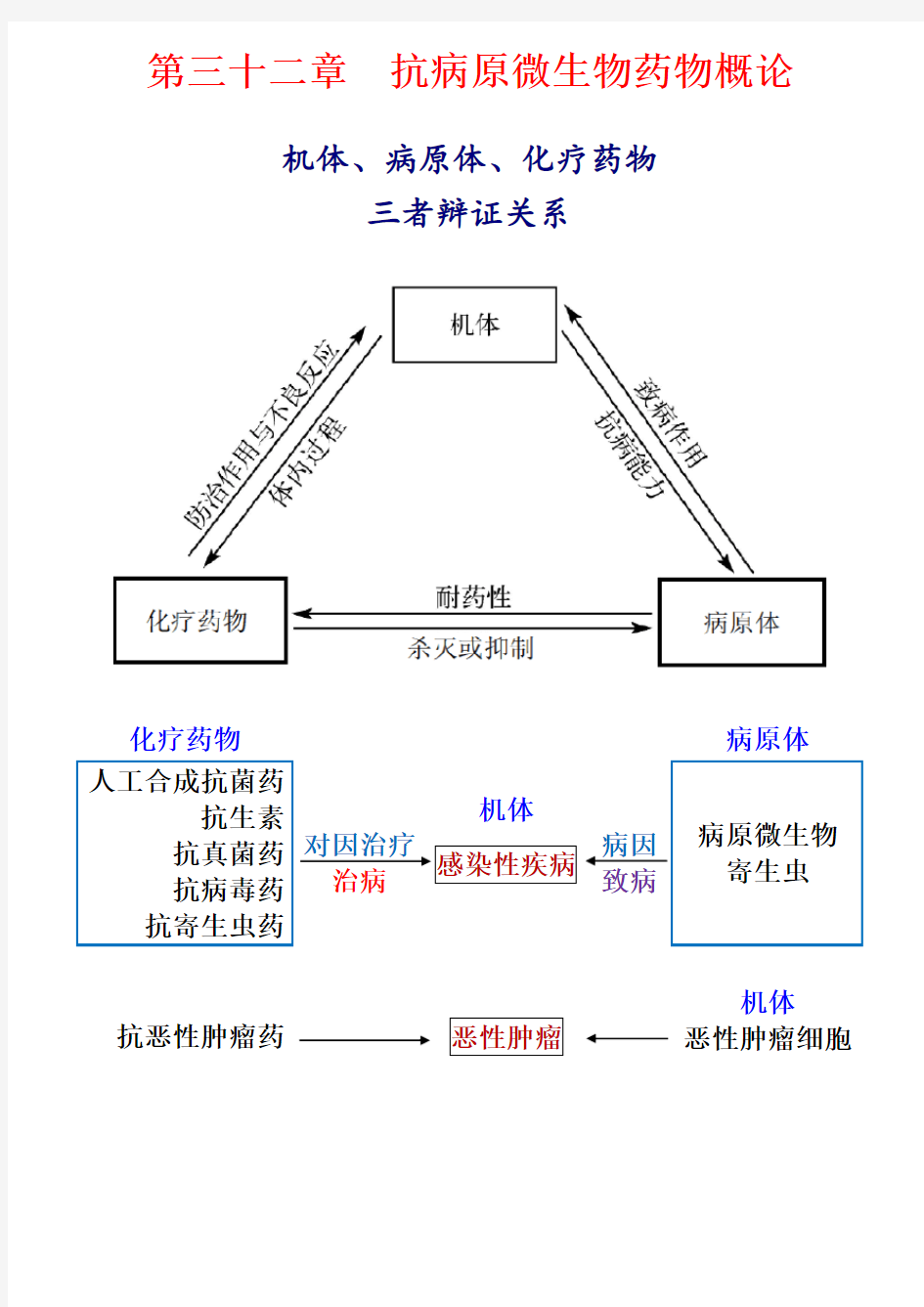

机体、病原体、化疗药物

三者辩证关系

化疗药物病原体人工合成抗菌药

抗生素抗真菌药

抗病毒药抗寄生虫药对因治疗

治病

机体

感染性疾病

病因

致病

病原微生物

寄生虫

抗恶性肿瘤药

机体

恶性肿瘤细胞恶性肿瘤

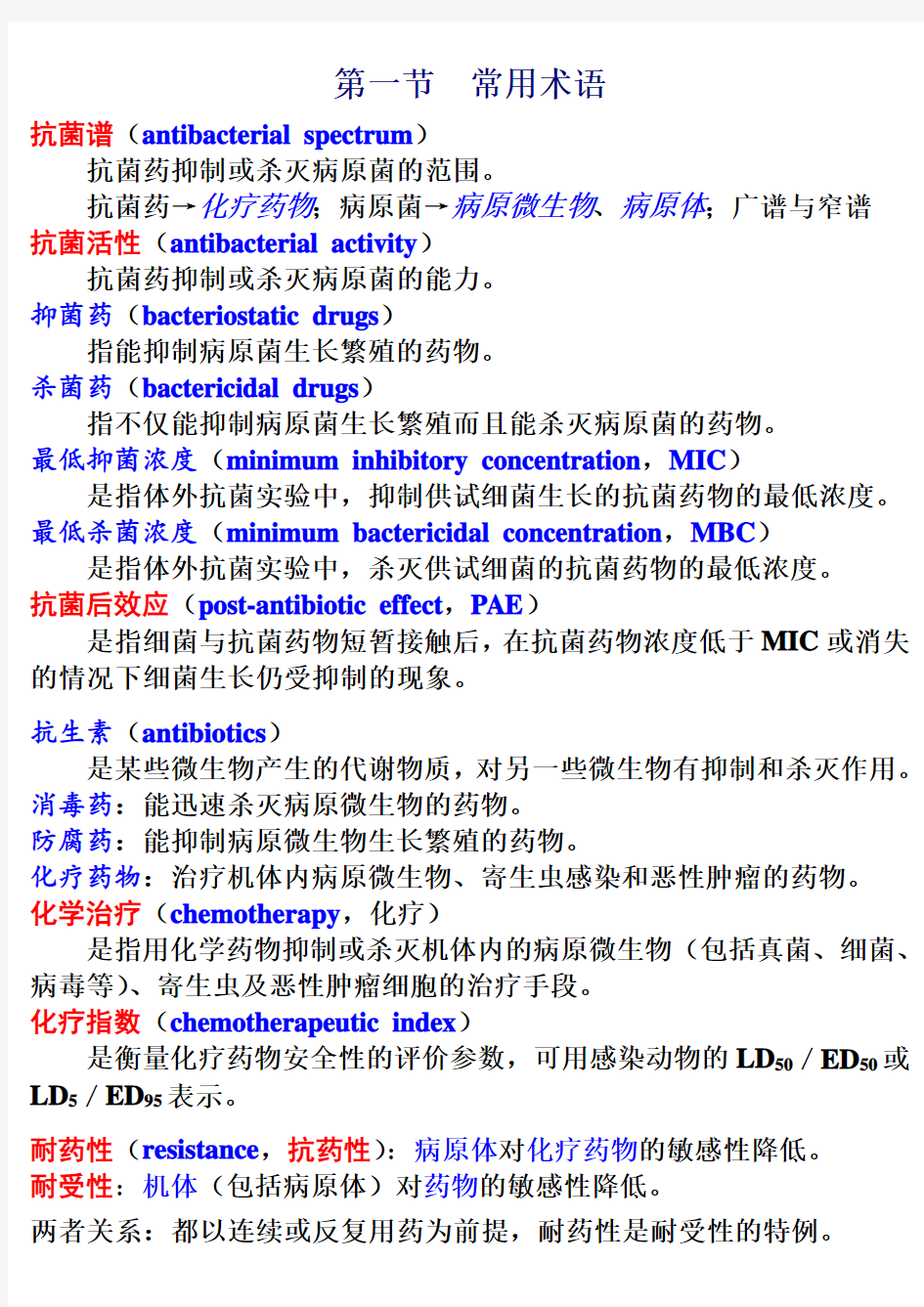

第一节常用术语

抗菌谱(antibacterial spectrum)

抗菌药抑制或杀灭病原菌的范围。

抗菌药→化疗药物;病原菌→病原微生物、病原体;广谱与窄谱

抗菌活性(antibacterial activity)

抗菌药抑制或杀灭病原菌的能力。

抑菌药(bacteriostatic drugs)

指能抑制病原菌生长繁殖的药物。

杀菌药(bactericidal drugs)

指不仅能抑制病原菌生长繁殖而且能杀灭病原菌的药物。

最低抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)

是指体外抗菌实验中,抑制供试细菌生长的抗菌药物的最低浓度。最低杀菌浓度(minimum bactericidal concentration,MBC)是指体外抗菌实验中,杀灭供试细菌的抗菌药物的最低浓度。

抗菌后效应(post-antibiotic effect,PAE)

是指细菌与抗菌药物短暂接触后,在抗菌药物浓度低于MIC或消失的情况下细菌生长仍受抑制的现象。

抗生素(antibiotics)

是某些微生物产生的代谢物质,对另一些微生物有抑制和杀灭作用。消毒药:能迅速杀灭病原微生物的药物。

防腐药:能抑制病原微生物生长繁殖的药物。

化疗药物:治疗机体内病原微生物、寄生虫感染和恶性肿瘤的药物。

化学治疗(chemotherapy,化疗)

是指用化学药物抑制或杀灭机体内的病原微生物(包括真菌、细菌、病毒等)、寄生虫及恶性肿瘤细胞的治疗手段。

化疗指数(chemotherapeutic index)

是衡量化疗药物安全性的评价参数,可用感染动物的LD50/ED50或LD5/ED95表示。

耐药性(resistance,抗药性):病原体对化疗药物的敏感性降低。

耐受性:机体(包括病原体)对药物的敏感性降低。

两者关系:都以连续或反复用药为前提,耐药性是耐受性的特例。

第二节抗菌药物作用机制

图细菌结构与抗菌药物作用部位示意图

一、干扰细菌细胞壁合成

青霉素类的作用靶位是胞浆膜上的青霉素结合蛋白(PBPs),作用机制是抑制转肽酶的转肽作用,阻碍粘肽合成,导致细菌细胞壁缺损。

二、增加细菌胞浆膜的通透性

多黏菌素类能选择性地与细菌胞浆膜中的磷酯结合;

制霉菌素、两性霉素B和咪唑类能与真菌胞浆膜中麦角固醇类结合。

它们均能使胞浆膜通透性增加。

三、抗细菌叶酸代谢

磺胺类抑制二氢叶酸合成酶,甲氧苄啶抑制二氢叶酸还原酶;妨碍叶酸代谢,最终影响核酸合成,从而抑制细菌的生长和繁殖。

四、抑制细菌核酸代谢

喹诺酮类药物能抑制DNA回旋酶,妨碍DNA复制;

利福平能抑制以DNA为模板的RNA多聚酶,阻碍mRNA的合成。

五、抑制细菌蛋白质合成

多种抗生素能抑制细菌的蛋白质合成,但它们的作用点有所不同。①能与核蛋白体50S亚基结合,可逆性抑制蛋白质合成的有氯霉素、林可霉素类和大环内酯类抗生素(红霉素等)。②能与核蛋白体30S亚基结合而抑菌的抗生素,如四环素类,能阻止氨基酰tRNA向30S亚基的A位结合,从而抑制蛋白质合成。③能与核蛋白体30S亚基结合的抗生素有氨基糖苷类(庆大霉素等)。

氨基糖苷类的作用是多环节的,全程性影响蛋白质合成,具有杀菌作用。

第三节细菌的耐药性及其产生机制

交叉耐药性(cross-resistance);单向交叉耐药;完全交叉耐药

多重耐药(multidrug-resistance,MDR):对多种化疗药物耐药。

热点:多重耐药与超级细菌感染及恶性肿瘤难治的关系

【细菌的耐药方式】

1.产生灭活酶

β内酰胺酶,水解β内酰胺环,β内酰胺类抗生素失活

乙酰转移酶,NH2乙酰化,氨基糖苷类抗生素失活2.改变靶位结构

3.降低外膜的通透性

4.加强主动流出系统

【细菌的耐药机制】

细菌耐药机制主要是基因突变(mutation),

耐药基因可垂直传递给子代,更多通过水平方式在细菌间转移。

水平方式转移:

①结合(conjugation)

②转导(transduction)

③转化(transformation)