食品微生物学教案

第一章绪论

微生物: 一类个体微小、结构简单、肉眼不可见或看不清楚的微小生物的统称。

微生物的种类: 原核细胞型微生物真核细胞型微生物非细胞型微生物

微生物的特点

1. 个体微小,比表面积大

2.繁殖快,个体长不大

3.物种多,分布广,食谱杂

4.适应性强,易变异

5. 观察和研究的手段特殊

微生物学(microbiology):

是研究微生物在一定条件下的形态结构、生理生化、遗传变异以及微生物的进化、分类、生态等生命活动规律及其应用的一门学科。

微生物学的形成和发展:

安东·列文虎克

巴斯德

柯赫

食品微生物学: 是专门研究与食品有关的微生物的种类、特点及其在一定条件下与食品工业关系的一门学科。

食品微生物学的任务:

有益微生物在食品制造中的作用

有害微生物对食品的危害及防止

第二章原核生物的形态、结构和功能

细菌(bacteria):是一类个体微小、有细胞壁的单细胞原核微生物。

基本形态分为:

球状---球菌

杆状---杆菌

螺旋状---螺旋菌

其中以杆菌最为常见,

球菌次之,螺旋菌较少。

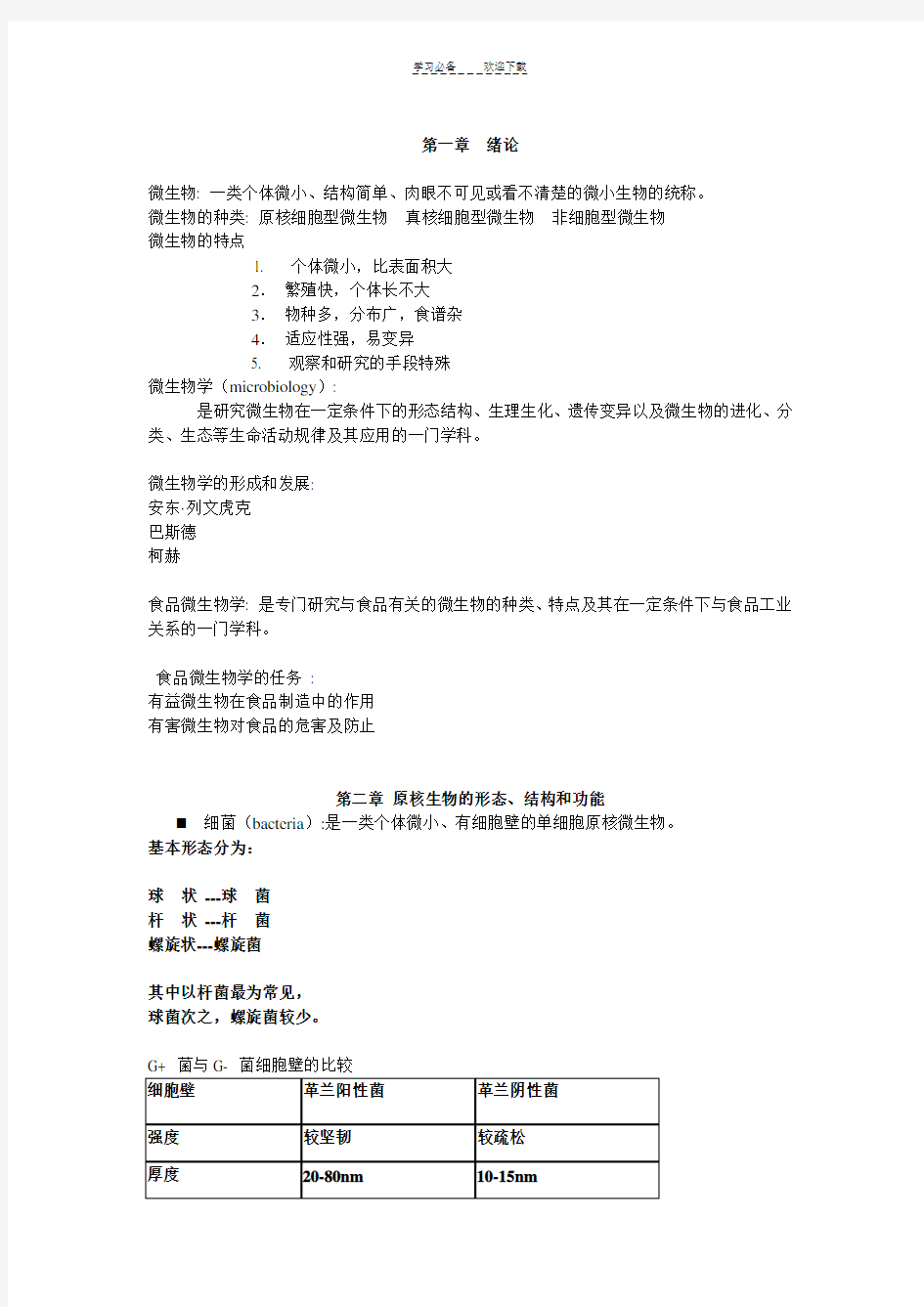

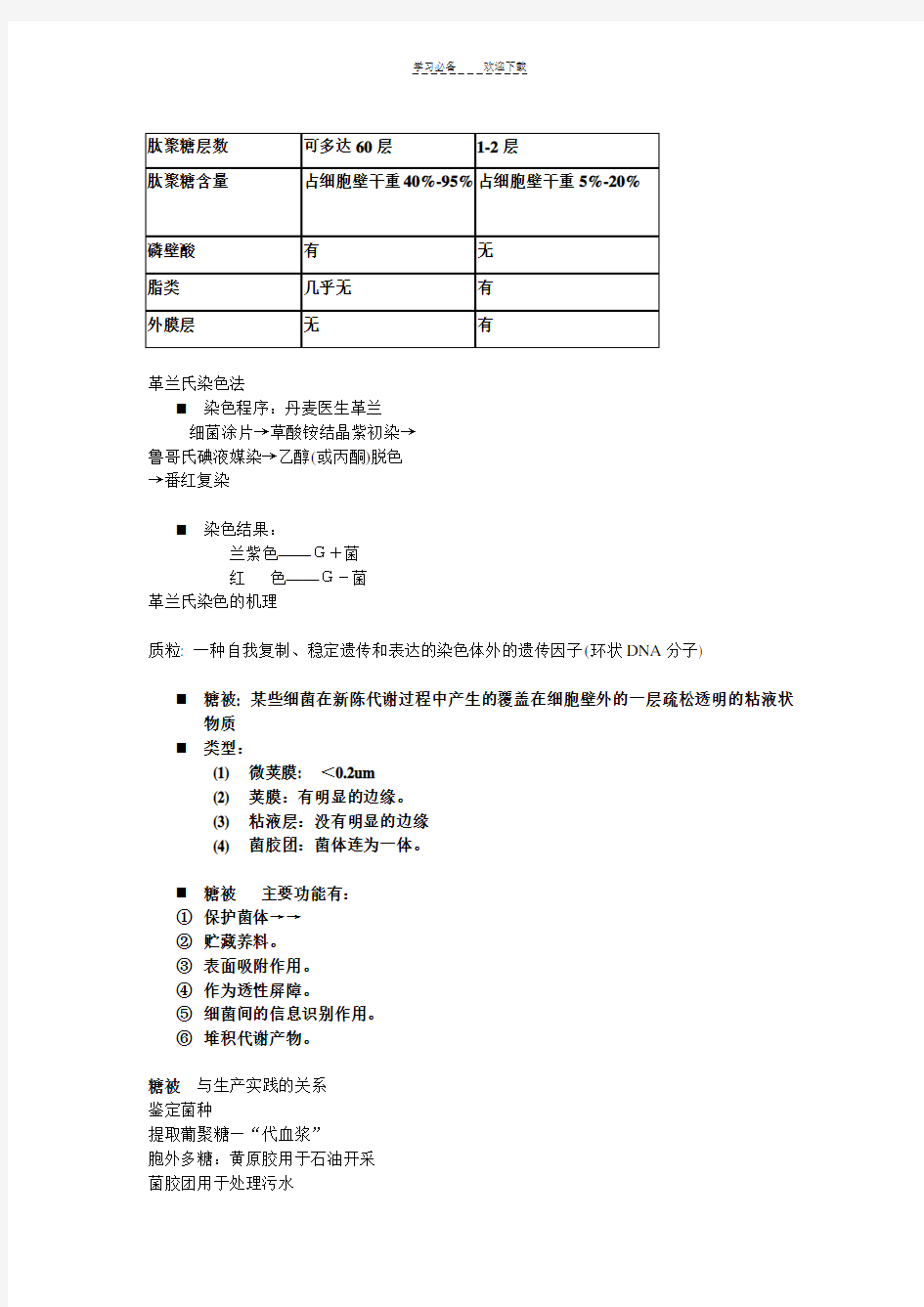

G+ 菌与G- 菌细胞壁的比较

细胞壁革兰阳性菌革兰阴性菌

强度较坚韧较疏松

厚度20-80nm10-15nm

肽聚糖层数可多达60层1-2层

肽聚糖含量占细胞壁干重40%-95%占细胞壁干重5%-20%

磷壁酸有无

脂类几乎无有

外膜层无有

革兰氏染色法

?染色程序:丹麦医生革兰

细菌涂片→草酸铵结晶紫初染→

鲁哥氏碘液媒染→乙醇(或丙酮)脱色

→番红复染

?染色结果:

兰紫色——G+菌

红色——G-菌

革兰氏染色的机理

质粒: 一种自我复制、稳定遗传和表达的染色体外的遗传因子(环状DNA分子)

?糖被: 某些细菌在新陈代谢过程中产生的覆盖在细胞壁外的一层疏松透明的粘液状

物质

?类型:

(1) 微荚膜: <0.2um

(2) 荚膜:有明显的边缘。

(3) 粘液层:没有明显的边缘

(4) 菌胶团:菌体连为一体。

?糖被主要功能有:

①保护菌体→→

②贮藏养料。

③表面吸附作用。

④作为透性屏障。

⑤细菌间的信息识别作用。

⑥堆积代谢产物。

糖被与生产实践的关系

鉴定菌种

提取葡聚糖—“代血浆”

胞外多糖:黄原胶用于石油开采

菌胶团用于处理污水

某些细菌生长到一定阶段,在细胞内形成一个圆形、椭圆形或圆柱形,高度折光,厚壁,含水量极低,抗逆性强的休眠体,称为芽孢。又叫内生孢子。

抗逆境能力强的原因

鞭毛

观察方法:

(1)电镜观察;

(2)光镜观察:特殊染色法;

悬滴法及暗视野映光法(具运动情况);

(3)肉眼观察:半固体穿刺培养法;

平板培养菌落边缘

细菌的繁殖

?单个细胞接种在固体培养基,由于固体培养基限制细胞运动,繁殖的细胞将以母细

胞为中心形成肉眼可见的子细胞群体,称为菌落。

第三章真核微生物的形态与结构

?真核微生物(包括酵母菌和霉菌):是一大类细胞核具有核膜,能进行有丝分裂,细胞

质中存在线粒体或同时存在叶绿体等多种细胞器的微小生物。

?酵母菌的特点

个体一般以单细胞状态存在

多数营出芽繁殖,也有裂殖

能发酵糖类产能

细胞壁常含甘露聚糖

喜在含糖量较高,酸度较大的水生环境中生长

酵母菌的细胞壁其化学组成主要是:

外层为甘露聚糖(mannan)

内层为葡聚糖(glucan),

其间夹有一层蛋白质分子。

蛋白质约占细胞壁干重的10%

酵母菌的繁殖

无性繁殖:无性繁殖是指不经过性细胞,由母细胞直接产生子代的繁殖方式。

第二节霉菌

?它是指可以生长在营养基质上,形成绒毛状、絮状、蜘蛛网状菌丝的真菌。

霉菌的形态

霉菌的菌丝分有隔菌丝和无隔菌丝两种类型

菌丝的变态

菌丝组织:(1)疏松组织(2)拟薄壁组织:

霉菌的繁殖

产生无性孢子是霉菌进行无性繁殖的主要方式,这些孢子主要有孢囊孢子、分生孢子、节孢子、厚垣孢子和芽孢子。

?经过两性细胞结合而形成的孢子称为有性孢子。

?常见的有性孢子有卵孢子、接合孢子、子囊孢子和担孢子。

子囊果主要有三种类型:一种为完全封闭式,称闭囊壳。瓶形有孔口的称子囊壳。开口呈盘状的称子囊盘。

第四章非细胞型微生物的形态与分类

第一节病毒

病毒(virus)是一类比细菌更微小,能通过细菌滤器,只含一种类型的核酸(DNA或RNA),仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

病毒区别于其他生物的主要特征

1.无细胞结构

2.专性活体寄生

3.个体极小

4.特殊的抵抗力

?病毒的基本化学组成

蛋白质和核酸,而且每种病毒只含RNA或DNA一种核酸。

三类典型形态的病毒

?廿面体对称的结构(球状)

?螺旋对称的结构(杆状)

?复合对称的结构(蝌蚪状)

病毒的增殖又称为病毒的复制,是病毒在活细胞中的繁殖过程。

噬菌体的繁殖一般可分五个阶段,即

?吸附

?侵入

?增殖(复制与生物合成)

?成熟(装配)

?裂解(释放)

凡在短时间(如T系噬菌体,T4、T7、φX174等)内能连续完成以上5个阶段而实现其繁殖的噬菌体称烈性噬菌体.

?有一些噬菌体侵染宿主细胞后,并不立即在侵染的细胞内增殖,而是将侵入的核酸

整合到宿主细胞的基因组中,与其一起同步复制,这种不导致宿主细胞裂解,并使之能正常分裂的噬菌体称为温和噬菌体或溶源性噬菌体。

?温和噬菌体侵染细菌后不裂解它们,与之共存的特性称为溶原性。

凡是在核酸和蛋白两种成分中,只含有其中一种分子的病毒,称亚病毒。

噬菌体的危害

主要是引起发酵中的噬菌体污染

①丙酮、丁醇发酵与噬菌体污染

②抗生素发酵与噬菌体污染

③食品工业上的噬菌体污染

第五章微生物的营养与生长

第一节微生物的营养

营养物质(nutrient):能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需要的物质。

营养( nutrition):微生物获得与利用营养物质的过程。

凡是提供微生物营养所需的碳元素(碳架)的营养源,称为碳源。

氮源(nitrogen source) 凡是提供微生物营养所需的氮元素的营养源,称为氮源。

蛋白氮必须通过水解之后降解成胨、肽、氨基酸等才能被机体利用,这种氮源叫迟效氮源。

无机氮源或以蛋白质降解产物形式存在的有机氮源可以直接被菌体吸收利用,这种氮源叫做速效氮源。

生长因子(growth factor)是一类对微生物正常代谢必不可少且不能用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。

将碳源物质的性质和代谢能量的来源结合起来微生物可分为:

光能自养型微生物

光能异养型微生物

化能自养型微生物

化能异养型微生物

营养物质进入细胞的方式

目前一般认为营养物质主要以单纯扩散、促进扩散、主动运输和基团转位四种方式透过微生物细胞膜。

培养基(medium)是人工配制的,适合不同微生物生长繁殖或积累代谢产物的混合营养物质。

配制培养基的原则

1. 适宜的营养物质

2. 营养协调

3. 适宜的理化条件

1)pH

①磷酸盐类

②碳酸钙

2)渗透压

3)氧化还原电位

4)水分活度

4.经济原则

培养基的种类

1. 根据营养成分的来源划分

1)天然培养基

(Complex medium; undefined medium)

2)合成培养基

(Synthetic medium; defined medium)

3)半合成培养基

(Semi-defined medium)

2.按照物理状态来划分

1)液体培养基

2)固体培养基:含琼脂1.5~2%

3)半固体培养基:含琼脂0.2~0.7%

4) 脱水培养基

3.按照功能划分

1)基础培养基(Minimum medium)

2)增殖培养基(Enrichment medium)

3)鉴别培养基(Differential medium)

4)选择培养基(Selective medium)

第二节微生物的生长

微生物生长(Growth):是指细胞物质有规律地、不可逆增加的生物过程。

微生物繁殖(Reproduction):是微生物生长到一定阶段由于细胞内各种细胞结构的复杂和重建导致产生新的生命个体,即引起生命个体数量增加的整个生物学过程。

把一定微生物接种到一定的液体培养基中后,在一定条件下培养,定时取样测量活菌数,以活菌数的对数值为纵坐标,以培养时间为横坐标,就可以画出一条有规律的曲线,即微生物的典型生长曲线(growth curve)。

代表单细胞微生物从生长开始到衰老死亡的一般规律。

据微生物的生长速率常数,即每小时的分裂代数的不同,一般把典型的生长曲线粗分为延滞期、对数期、稳定期和衰亡期四个时期。

1、延滞期

特点:

1)生长的速率常数为零。

2)细胞的体积增大,DNA含量增多为分裂作准备。

3)合成代谢旺盛,核糖体、酶类和A TP的合成加快,易产生诱导酶。

4)对不良环境敏感,例如pH、NaCl溶液浓度、温度和抗生素等化学物质。

2、对数期

特点:

①菌体细胞生长的速率常数R最大,分裂快,代时短,

②细胞进行平衡生长,

③菌体内酶系活跃,代谢旺盛,

④菌体数目以几何级数增加,

⑤群体的形态与生理特征最一致,

⑥抗不良环境的能力强。

3、稳定期

特点:

1)生长速度为零,新生=死亡,达到动态平衡;

2)活菌数的总量达到最大值;

3)胞内的储藏物开始形成(如肝糖粒、脂肪粒等);

4)某些芽孢菌的芽孢开始形成;

5)某些细菌过量积累次级代谢产物,如抗生素、维生素等。

4、衰亡期

特点:

细胞形态多样,例如产生很多膨大、不规则的退化形态;

有的细胞内多液泡,革兰氏染色反应为阳性的变成阴性;

有的微生物因蛋白水解酶活力的增强发生自溶;

有的微生物在这时产生抗生素等次生代谢产物;

对于芽孢杆菌,芽孢释放往往也发生在这一时期。

连续发酵

优点:①自控性②高效③产品质量较稳定④节约了大量动力、人力、水和蒸汽,使水、汽、电的负荷减少

不足:①主要是菌种易于退化②容易污染③营养物的利用率低于分批培养

分批培养:指将微生物置于一定容积的培养基中,经过培养生长,最后一次收获的培养方式。

影响微生物生长的因素

生长温度的三个基本点:

最低生长温度、最适生长温度和最高生长温度

按其生长温度范围分

低温微生物中温微生物高温微生物

根据微生物生长和氧的关系分为

好氧微生物兼性好氧微生物厌氧微生物

五、有害微生物的控制

防腐(Antisepsis) :是一种抑菌措施。利用一些理化因素使物体内外的微生物暂时处于不生长繁殖但又未死亡的状态。(几种措施)

消毒(Disinfection):是指杀死所有病原微生物的措施,可达到防止传染病的目的。

灭菌(Sterilization):是指用物理或化学因子,使存在于物体中的所有生活微生物,永久性地丧失其生活力,包括耐热的细菌芽孢。这是一种彻底的杀菌方法。

商业灭菌(Commercial sterilization):这是从商品角度对某些食品所提出的灭菌方法。

就是指食品经过杀菌处理后,按照所规定的微生物检验方法,在所检食品中无活的微生物检出,或者仅能检出极少数的非病原微生物,并且它们在食品保藏过程中,是不可能进行生长繁殖的,这种灭菌方法,就叫做商业灭菌。

无菌(Asepsis):即没有活的微生物存在的意思。

死亡(dead):是指微生物不可逆的丧失了生长繁殖的能力,即使再放到合适的环境中也不再繁殖

影响微生物对热抵抗力的因素

1、菌种

2、菌龄

3、菌体数量

4、基质的因素

5、加热的温度和时间

物理灭菌的代表——高温

⑴干热灭菌法

①火焰灭菌法

②干热灭菌法

⑵湿热灭菌

①煮沸消毒法

②巴氏灭菌

③超高温瞬时灭菌法

④高压蒸汽灭菌法

⑤间歇灭菌法

影响高压蒸汽灭菌效果的因素

灭菌物体含菌量的影响

灭菌锅内空气排除程度的影响

灭菌对象的体积

灭菌对象pH的影响

加热与散热速度

六、微生物的接种和培养

纯培养(pure culture):微生物学中把从一个细胞或一群相同的细胞经过培养繁殖而得到的后代,称纯培养.

第六章微生物的代谢

生物氧化:生物体内一切通过氧化作用释放能量的反应。(发生在细胞内的一切产能性氧化反应的总称)。这是一个产能代谢过程。

整个生物氧化反应共分为三个环节:脱氢、递氢和受氢。

根据递氢特别是受氢过程中氢受体性质的不同,把微生物能量代谢分为呼吸作用和发酵作用两大类。

发酵是指微生物细胞在无氧条件下,将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量,并产生各种不同的代谢产物。

生物体内葡萄糖被降解主要分为四种途径:EMP途径、HMP途径、ED途径、磷酸解酮酶途径。

有氧呼吸是以分子氧作为最终电子(或氢)受体的氧化过程;是最普遍、最重要的生物氧化方式。

无氧呼吸以无机氧化物中的氧作为最终电子(和氢)受体的氧化作用。

微生物的初级代谢

指微生物从外界吸收各种营养物质,通过分解代谢和合成代谢,生成维持生命活动所需要的物质和能量的过程。

这一过程的产物即为初级代谢产物。

微生物的次级代谢

指微生物在一定的生长时期,以初级代谢产物为前体物质,合成一些对微生物的生命活动无明确功能的物质的过程。

这一过程的产物即为次级代谢产物。

第七章微生物遗传与育种

DNA是遗传变异的物质基础的证明:1944年以后,利用微生物为实验对象进行的三个著名实验(肺炎球菌的转化试验、噬菌体感染试验、病毒的拆开与重建试验) 基因突变

概念:简称突变,指细胞内(活病毒粒内)遗传物质的分子结构或数量突然发生的可遗传的变化,可自发或诱导产生。突变率常在10-8~10-9范围内。

突变的类型(表型的改变)

1)选择性突变株

营养缺陷型、抗性突变株、条件致死突变型

2)非选择性突变株

形态突变株、抗原突变株、产量突变株

突变率: 某一细胞在每一世代中发生某一性状突变的几率。

微生物诱变育种的原则

1)简便有效的诱变剂;

(2)优良的出发菌种;

(3)处理单孢子悬液;

(4)选用最适剂量;

(5)利用协同作用;

(6)利用生理产量间的相关指标

在实际工作中,一般认为应采用把筛选工程分为初筛与复筛两个阶段的筛选方案为好。

第二节菌种的衰退、复壮和保藏

衰退(degeneration):在微生物的生长过程中,由于变异的存在,使原有的优良性状发生负

变,即菌种的衰退。

1、菌种退化的现象及原因

现象:菌落形态、细胞形态和生理等多方面的改变

主要原因:基因的负突变

2. 菌种退化的预防

(1)控制传代次数

(2)创造良好的培养条件

(3)利用不同类型的细胞进行移种传代

(4)采用有效的菌种保藏方法

第八章微生物生态与生态工程

微生物生态学

研究微生物群体(微生物区系或正常菌群)与其周围环境的生物和非生物因素的相互关系的科学。

?生态系统(ecosytem):

在一定区域内生活的生物与其非生物环境之间相互紧密结合而成的系统。

?种群(population):在一定时间里生活在同一生境的同一个体细胞生长形成的生物群体。

?群落:在自然界中,一个种群的细胞很少是单独存在的,他们总是与其他种群细胞相联系,构成一个在生理上相互弥补的种群复合体。

微生物与其他生物的关系

1)共生关系

2)互生关系

3)偏利关系

4)中性关系

5)偏害关系

6)竞争关系

7)寄生关系

8)捕食关系

群落演替

在一个生态区域中,原有的微生物群落经过一般的发展时期后,由于某种内外环境因素的改变,原有的微生物群落被另一种新的生物群落所取代的现象。也称生态演替(ecological succession)。

第九章微生物与发酵食品

?发酵食品(Fermentation Foods):是指经过微生物(细菌、酵母和霉菌等)或酶的作用

使加工原料发生许多理想的十分重要的生物化学及物理变化后制成的食品。

发酵食品的特点、意义

?原材料的质地得到了改善(丹贝)

?风味特殊且多样化

?营养价值大为提高

?产品稳定性提高且便于保存

?经济价值大大升高

乳酸细菌:一类能使可发酵性碳水化合物转化成乳酸的细菌的通称。

在乳酸菌的作用下将可发酵性糖转化为乳酸的过程称为乳酸发酵。

?发酵类型:同型乳酸发酵和异型乳酸发酵及双歧途径

细菌在食品制造中的作用

酵母菌在食品制造中的作用

霉菌在食品制造中的应用

微生物生产酶制剂的特点

优点:种类多,便于工业化生产,产量大可保证供应.

缺点:一种微生物可同时产生多种酶,因此工序较复杂.

第十章微生物与食品安全性

第一节食品的微生物污染

食品污染的种类:

生物污染:微生物、寄生虫及虫卵、昆虫

化学污染:农药、工业三废、添加剂、包装材料

物理污染:放射性污染

1.微生物污染食品的途径

(1)内源性污染

凡是作为食品原料的动植物体在生活过程中,由于本身带有的微生物而造成食品的污染称为内源性污染,也称第一次污染。

(2)外源性污染

食品在生产加工、运输、贮藏、销售、食用过程中,通过水、空气、人、动物、机械设备及用具等而使食品发生微生物污染称外源性污染,也称第二次污染。

2. 污染食品的微生物来源

(1)土壤

(2)空气

(3)水

(4)人及动物体

(5)加工机械与设备

(6)包装材料及原辅材料

食品腐败变质:

是指食品受到各种内外因素的影响,造成其原有化学性质或物理性质发

生变化,降低或失去其营养价值和商品价值的过程。

第二节微生物与食物中毒

2、食物中毒的特点

食物中毒潜伏期短,来势急剧,常集体性暴发,短时间内有很多人同时发病

有大致相同的临床表现

发病和吃某种有毒食品有关

发病率高,一般人和人之间不直接传染

3、食物中毒的分类

按食物中毒的病因分为:

微生物性食物中毒

动、植物性毒素中毒

化学性食物中毒

第三节食品卫生的微生物指标

目前,食品卫生标准中的微生物指标一般分为细菌总数、大肠菌群和致病菌等。

细菌总数:指在牛肉膏蛋白胨琼脂培养基上长出的菌落数,平皿菌落计数法测定食品中的活菌数,一般以1g或lml食品所含的细菌数来表示。

细菌总数的食品卫生意义:

一方面作为食品被污染,即清洁状态的标志;

另一方面可以用来预测食品可能存放的期限。食品中细菌数较多,将加速食品的腐败变质,甚至可引起食用者的不良反应。

大肠菌群系指一群在37℃,经24h能发酵乳糖,并产酸产气,需氧或兼性厌氧生长的革兰氏阴性的无芽孢杆菌.其中包括有大肠杆菌,产气杆菌和一些中间类型的细菌。这群细菌能在含有胆盐的培养基上生长。

大肠菌群作为食品卫生标准的意义

它是较为理想的粪便污染的指示菌群

另一重要食品卫生意义是作为肠道致病菌污染食品的指示菌.

致病菌系指肠道致病菌、致病性球菌、沙门氏菌等。

食品中不允许有致病菌存在,这是食品卫生质量指标中必不可少的标准之一。

食品微生物学实验技术思考题答案

食品微生物学实验技术思考题答案 1. 用油镜观察时应注意哪些问题?在载玻片和镜头之间加滴什么油?起什么作用? 答:应该先用擦镜纸将镜头擦干净,以防上次实验的污染.操作时,先低倍再高倍.用完要擦掉油.加香柏油,作用是增加折光率,也就是增加了显微镜的分辨率.油的折光率和分辨率成反比(有公式),同时与波长成正比. 2. 列表比较低倍镜、高倍镜及油镜各方面的差异。为什么在使用高倍镜及油镜时应特别注意避免粗调节器的误操作答:使用高倍镜和油镜时镜头距离标本较近,而粗调节器的调节幅度较大,粗调节器的误操作会使镜头大幅度向标本移动,很容易损坏标本和镜头。一般先用低倍镜找到物象后换到高倍镜,就只需要用细调节器了。 3. 什么是物镜的同焦现象?它在显微镜观察中有什么意义? 答:在一般情况下,当物像在一种物镜中已清晰聚焦后,转动物镜转换器将其他物镜转到工作位置进行观察时,物像将保持基本准焦的状态,这种现象称为物镜的同焦。利用这种同焦现象,可以保证在使用高倍镜或油镜等放大倍数高、工作距离短的物镜时仅用细调节器即可对物像清晰聚焦,从而避免由于使用粗调节器时可能的误操作而损坏镜头或载玻片。 4. 影响显微镜分辨率的因素有哪些? 答:物镜的NA 值(物镜的数值孔径)与照明光源的波长 5. 根据你的实验体会,谈谈应如何根据所观察微生物的大小,选择不同的物镜进行有效地观察 答:细菌用油镜,真菌用高倍镜。都是先用低倍镜找到目标后,再用高倍镜调到合适的视野和合适的清晰度。 答:放线菌、酵母菌、多细胞真菌相对较大,用放大40 倍的物镜就可以看了,细菌小,要用放大1000 倍的物镜看,感觉还很小。病毒那就要用电子显微镜看了。 6. 哪些环节会影响革兰色染色结果的正确性?其中最关键的环节是什么? 答:涂片环节、加热固定环节、脱色环节;其中最关键的环节是脱色环节 7. 进行革兰氏染色时,为什么特别强调菌龄不能太老,用老龄细菌染色会出现什么问题? 答:着色不均,染色效果不好。阴性阳性不明显分不太清楚,问题是:不便于显微镜下观察是阳性菌还是阴性菌 8. 革兰氏染色时,初染前能加碘液吗?乙醇脱色后复染之前,革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌应分别是什么颜色? 答:不可以。因为碘与染料会结合成大分子,使得染料分子不能穿过细胞的细胞壁,对

最新食品微生物学试卷及答案(1)

食品微生物学 1、具有菌丝体的原核微生物是(B ) A、细菌 B、放线菌 C、酵母菌 D、霉菌 2、病毒的主要繁殖方式是(B ) A、裂殖 B、复制 C、芽殖 D、接合生殖 3、细菌细胞壁的主要成分是(A ) A、肽聚糖 B、甘露聚糖 C、几丁质 D、果胶 4、下列结构中,属于细菌运动器官的是(A ) A、鞭毛 B、荚膜 C、芽胞 D、纤毛 5、下列微生物中,能在血平板上产生溶解圈的是(C ) A、肉毒杆菌 B、伤寒沙门氏菌 C、金黄色葡萄球菌 D、粪链球菌 6、霉菌接种时,通常采用的接种方法是(B ) A、倾注法 B、点植法 C、划线法 D、涂布法 7、下列杀菌方法中,不属于冷杀菌的是(C ) A、超声波 B、紫外线 C、R-射线 D、红外线 8、某苹果罐头,因真空度不足出现胖听现象,下列腐败微生物中最有可能的是(B ) A、嗜热脂肪芽孢杆菌 B、纯黄丝衣霉 C、嗜热解糖梭状芽孢杆菌 D、致黑梭状芽孢杆菌 9、冰冻过程中,下列不同的温度范围,杀菌效果最好的是(B ) A、0~+3℃ B、-1~-3℃ C、-10~13℃ D、-10~-20℃ 10、食品根据PH值的范围特点,以PH值4。5作为酸生食品与非酸性食品的分界线,其主要决定于(D )的生活习性。 A、伤寒沙门氏菌 B、嗜热脂肪芽孢杆菌 C、致黑梭状芽孢杆菌 D、肉毒杆菌 11、不同种类的细菌,革兰氏染色后呈现不同的颜色,其主要是由于(A )结构不同。 A、细胞壁 B、细胞质 C、细胞膜 D、荚膜 36、下列微生物中,不能在人工合成培养基上生长的是(C ) A、细菌 B、放线菌 C、病毒 D、酵母菌 37、自然界中微生物数量最多的地方是(C ) A、田野上空的空气 B、河流 C、土壤 D、海洋 38、霉菌接种时,通常采用的方法是(B ) A、倾注法 B、点植法 C、划线法 D、涂布法 6 39、下列属于化能异养型的微生物是(C ) A、绿硫细菌 B、氢细菌 C、青霉菌 D、蓝藻 40、在微生物实验操作中,防止微生物进入培养物的方法叫(D )。 A、灭菌 B、无菌 C、消毒 D、无菌技术 41下列哪些微生物,产生的抗生素种类最多(B ) A、细菌 B、放线菌 C、霉菌 D、病素 44.细菌细胞的哪一部分结构与其抗原性相关?ab a. 鞭毛 b. 荚膜 c. 芽孢 d. 液泡d. 菌体体积减小 20下列微生物中,_____属于革兰氏阴性菌。 a. 沙门氏菌 b. 溶血性链球菌 c. 巨大芽孢杆菌 d. 肺炎双球菌 22下列属于原核生物的有_____。Acd a. 苏云金芽孢杆菌 b. 啤酒酵母 c. 链霉菌 d. 恶臭醋酸杆菌 二、填空题(每题2分,共16分) 6、要使玻璃器皿达到无菌状态,一般用干热方法灭菌,而培养基则采用湿热方法来灭菌。

《食品微生物学》复习资料总结版

《食品微生物学》复习资料总结版

《食品微生物学》复习资料 一.微生物学发展中的几个重要人物的贡献。 1初创期--形态学时期:代表人物:列文虎克,首次观察并描述微生物的存在。 2奠基期--生理学时期:代表人物:巴斯德,建立胚种学说(曲颈瓶试验);乳酸发酵是微生物推动的;氧气对酒精发酵的影响;用弱化的致病菌防治鸡霍乱。科赫,建立了科赫法则,证实了病原菌学说,建立微生物学实验方法体系。3发展期--生化、遗传学时期:代表人物:Buchner,开创微生物生化研究;Doudoroff,建立普通微生物学。 4成熟期--分子生物学时期 二.什么是微生物?广义的微生物和主要包括哪几大类? 1微生物的定义:微生物是指大量的、极其多样的、不借助显微镜看不见的微小生物类群的总称。 2微生物主要包括:病毒、细菌、真菌、原生动物和某些藻类。 3微生物分类: 六界(病毒界1977年加上,我国陈世骧):

三元界: 三.微生物具有哪些主要特性?试简要说明之。 1体积小,比表面积大。2吸收多,转化快。3生长旺,繁殖快。4适应性强,易变异。5分布广,种类多。 四.细菌有哪几种基本形态?其大小及繁殖方式如何? 1细菌的基本形态分为:球形或椭圆形、杆状或圆柱状、弧状和螺旋状,分别称为球菌、杆菌、弧菌和螺旋菌。 2细菌细胞的大小一般用显微测微尺测量,并以多个菌体的平均值或变化范围来表示。 3细菌的繁殖主要是简单的无性的二均裂殖。

球菌:单球菌,双~,链~,四联~,八叠~,葡萄球菌。。大小以直径表示 杆菌:种类最多,长杆菌(长/宽>2);杆菌(=2);短杆菌(<2)。。大小:长度×宽度 弧菌:弯曲度<1 ;螺旋菌2≤弯曲≤6;螺旋体:弯曲度>6 ..大小:自然弯曲长度×宽度 细菌的重量:1×10^-9~1×10^-10mg,及1g细菌有1~10万个菌体 细菌的基本结构包括细胞壁、细胞质膜、细胞质及细胞核等四部分 五.细菌细胞壁的结构(Gram+、Gram-)与功能?Gram染色的原理和步骤?知道常规的几种Gram+、Gram—的菌种。 1结构:在细菌菌体的最外层,为坚韧、略具弹性的结构。 其基本骨架是肽聚糖层,由氨基糖(包括N-乙酰葡萄糖胺,NAG和N-乙酰胞壁酸,NAM两种)和氨基酸组成。 2 Gram+的细胞壁具有较厚(30-40nm)而致密的肽聚糖层, 多达20层,磷壁酸是革兰氏阳性菌的特有成分,可加强肽聚糖的结构。 3 Gram-的细胞壁薄(15-20nm)、结构较复杂,分为外膜(基本成分是脂多糖LPS)、肽聚糖层和壁膜间隙。 4功能:(1)保护细胞及维持外形(如果人工去掉细胞壁后,所有菌的原生质均变成圆形)。

食品微生物检测实验

实验一食品中细菌总数的检验 一、实验目的要求 1、了解细菌总数检验的意义。 2、掌握样品稀释处理的方法和菌落总数计数的方法 3、掌握国标法测定菌落总数的方法和技能 4、熟练无菌操作技术。 二、原理 菌落总数是指食品经过处理,在一定条件下培养后,所得1g或1ml检样中所含细菌菌落总数。菌落总数主要作为判别食品被污染程度的标志,也可以应用这一方法观察细菌在食品中繁殖的动态,以便对被检样品进行卫生学评价时提供依据。 菌落总数并不表示样品中实际存在的所有细菌总数,菌落总数并不能区分其中细菌的种类,所以有时被称为杂菌数,需氧菌数等。 三、试剂和仪器 (一)最先准备的器材(清洗、烘干、包扎、灭菌) 规格名称数量用途 1、500ml广口瓶1个稀释样品 2、500ml三角瓶1个配制生理盐水 3、250ml三角瓶2个配制营养琼脂 4、18×180mm试管3支稀释样品 5、1ml移液管 5 支 6、直径为90mm平皿10套倒营养平板 7、250ml量筒1支 8、玻璃珠:直径约5mm (二)应灭菌、消毒的器材 剪刀1把不锈钢药匙1把称量纸:适量 酒精消毒的器材:吸耳球1个,滴管胶头4只,开瓶器

(三)应制备的培养基 培养基总量所用容器 1、0.85%NaCl生理盐水1瓶300ml/瓶500ml三角瓶 2、平板计数琼脂(PCA)培养基:2瓶100ml/瓶250ml三角瓶 四、实验内容 (一)、基本操作过程: 样品称量→→样品稀释→→倾注平皿→→培养48小时→→计数报告。 (二)、样品的稀释(样品的处理) 样品:袋装乳粉 外包装消毒→→无菌称样品25g→→加无菌生理盐水→→加盖振荡摇均匀 1、用75%酒精棉球擦拭消毒袋口,用无菌剪刀开封取样。称取检样25g,放入装有适量玻璃珠的灭菌广口瓶子中,然后用225mL温热的灭菌生理盐水徐徐加入(先加入少量生理盐水将乳粉调成糊状,再全部加入,以免奶粉结团),采用振摇法(用力快速振摇50次,振幅不小于40cm)振摇均匀,即为1:10的稀释液。固体检样在加入稀释液后,最好置灭菌均质器中以8000~10000r/min的速度处理1min,制成1:10的均匀稀释液。 2、用1ml灭菌吸管,吸取1∶10稀释液1ml,注入含有9ml灭菌生理盐水的试管内,振摇试管混合均匀,制成1∶100稀释液。 3、另取1ml灭菌吸管,按上项操作顺序作10倍递增稀释液,如此每递增稀释一次,即换用另一支1ml灭菌吸管。 4、根据对检样污染情况的估计,选择2~3个适宜稀释度,分别在作10倍递增稀释的同时,即以吸取该稀释度的稀释液1ml于灭菌平皿内,每个稀释度做2个平皿。 5、用1ml生理盐水作空白对照试验,做2个平皿。 注意: ①吸管尖端不要触及瓶口或试管口外部,也不得触及管内稀释液。 ②吸管插入检样液内取样稀释时,插入深度要达2.5cm以上,调整时应使管尖与容器内壁紧贴。 ③进行稀释时,应使吸管内的液体沿管壁小心流加入,以免增加检液。 ④每递增稀释一次,即换用一支1ml灭菌吸管。

食品微生物学课程标准

《食品微生物学》课程标准 使用专业:食品工艺与检测 参考学时:60 制定单位: 执笔: 审核: 审定: 制定时间:2011年10月10日 一、课程定位 《食品微生物学》是依据食品工艺与检测专业人才培养方案为依据设置的,是该专业的核心课之一,是学生接受专业课学习过程中一项重要的教学环节。介绍了食品微生物学的历史、食品微生物的种类、形态结构及其生长的基本知识,以及微生物代谢与菌种保藏;致病性微生物;微生物在食品中的应用;食品的安全性及质量控制以及由食品传播的疾病等食品微生物方面的知识。 二、课程目标 通过本课程的学习,要求学生必须很好地掌握食品微生物学基本知识和操作技能。学习食品中常见微生物与致病微生物的形态结构、营养、生理、代谢、生长方式和规律等基础知识,使学生明确微生物的特性及其与食品的关系,了解微生物既可以在食品制造中起有益的作用,又可通过食品给人类带来危害。使学生掌握食品微生物学前沿动态,开阔微生物食品产业的视野,培养学生独立从事本学科研究的能力和典型微生物食品集约化、现代化加工工程设计的能力。

三、教学内容 食品微生物学教学内容

四、教学条件 (一)教师任职条件 1.专任教师 (1)从事与食品相关的教学与研究工作多年,熟悉食品生产、检验的技能与知识; (2)具有高校教师资格证书,能够示范食品生产、食品检验、食品生产管理与质量控制过程; (3)能够指导学生开展食品生产、食品检验、食品生产管理与质量控制。 2.兼职教师 (1)从事食品生产与研发工作多年,精通食品生产与检验的标准与方法体系。 (2)能够指导学生食品生产、食品检验、食品生产管理与质量控制。 (二)实践教学条件 食品微生物学教学实践在校内实训楼进行,实训楼具有食品微生物检验的基本设备。 五、教学方法与手段

(完整word版)食品微生物学试题及答案

食品微生物学课程 期末考试试题 一二三四总分阅卷人复核人 得分阅卷人复核人 一、填空题(每空1分,共30分) 1、食品微生物检验的指标有、和三项。 2、细菌的特殊结构包括、、和等。 3、细菌主要以方式繁殖,酵母菌主要以方式进行繁殖。 4、霉菌营养体的基本单位是,其中根据是否含有而分为单 细胞和多细胞。 5、微生物的营养物质可分为六大类,分别是、、、、 和。 6、微生物的营养类型可分为、、和。 7、正常体液和组织中的抗菌物质主要有和。 8、细菌毒素中的外毒素主要有、和。 9、是最丰富的“菌种资源库”。 10、食品污染可分为、和三类。 得分阅卷人复核人 二、判断改错题(每题2分,共20分) 1、对于微生物来讲,灭菌和消毒的效果是一样的。() 2、F值是在一定温度和条件下,细菌死亡90%所需的时间。() 3、大肠菌群是指一群在37℃培养24h能发酵乳糖、产酸、产气的需氧革兰氏阳性芽孢杆菌。() 4、霉菌、酵母菌、放线菌均适合在碱性培养基中生长繁殖。() 5、芽孢是繁殖体,细菌可以通过产生芽孢进行繁殖。() 6、放线菌的培养基是查氏培养基,霉菌的培养基是牛肉膏蛋白胨。() 7、一种微生物在生命活动中产生某种代谢产物或改变环境条件,从而抑制或杀死另一种微生物的现象称为竞争。() 8、我国规定:细菌总数< 100个/ L。() 9、酶溶液适合用高压蒸汽进行灭菌。() 10、实验室中常用合成培养基进行菌种的培养。() 得分阅卷人复核人 三、问答题(共34分) 1、培养基的分类方法有哪些?(5分) 2、烈性噬菌体对细菌的侵染过程?(5分) 3、细菌革兰氏染色的机理及染色的现象?(6分)

《食品微生物学》教学大纲

2019年硕士研究生入学考试之《食品微生物学》考试大纲 一、基本要求: 《食品微生物学》是食品科学与工程等专业重要的专业基础课之一。硕士研究生入学考试的重点是测试和考察考生对本课程的基础知识、基础理论、基本技能掌握的程度,运用所学知识和理论解决相关实际问题的能力。 二、主要内容: 1.食品微生物学基础知识:重点掌握微生物与微生物学的基本概念、微生物命 名的方法及常见微生物的学名、微生物的主要特点、微生物的分类、食品微生物学的发展概况等内容。 2.原核微生物:重点掌握细菌细胞的结构特点、食品中常见的原核微生物及其 主要特点等内容。 3.真核微生物:重点掌握真核细胞的结构和特点、与食品密切相关的真核微生 物及其特点等内容。 4.微生物的营养与代谢:重点掌握微生物生长发育所需的营养物质、微生物对 营养物质的吸收方式、培养基的主要类型、微生物的主要代谢类型等内容。 5.微生物的生长与环境:重点掌握微生物的生长繁殖的特点、影响微生物生长 的主要因素、微生物的培养方式、控制食品中微生物的主要方法等内容。 6.微生物的遗传和育种:重点掌握微生物遗传的物质基础和育种主要的方法、 微生物菌种的主要保藏方法等内容。 7.食品的微生物污染及腐败变质:重点掌握引起食品微生物污染及腐败变质的 主要知识,包括污染食品的微生物来源、途径,食品的腐败变质及危害性、食品的微生物污染及腐败变质的控制等内容。 8.微生物在食品制造中的应用:重点掌握主要细菌、酵母、霉菌在食品制造中 的应用的基本原理等内容。 9.食品微生物学实验技能:重点掌握食品微生物学主要实验的基本原理等内 容。

10.综合应用食品微生物学知识和理论,掌握微生物在食品安全和食品营养中的 重要性。

食品微生物实验之黄豆酱的制作

实验九黄豆酱的制作 一、黄豆酱的制备 (一)实验目的 (1)学会如何利用霉菌进行发酵食品制备。 (2)掌握米曲霉在豆酱制备过程中所起的作用。 (3)掌握豆酱制备过程米曲霉的变化。 (4)了解豆酱制备过程中常见的异常现象。 (二)实验原理 黄豆酱在发酵过程中起主要作用的是曲霉菌。自然发酵酱曲中每克干曲的细菌总数超过106个,占分离出微生物总数的38.46%,酵母菌占分离出微生物总数的12.09%,霉菌占分离出微生物总数的49.45%。 (三)实验材料及容器 1、黄豆、面粉。黄豆400g,要求无半粒、烂粒等,面粉250g,黄豆与面粉比例8:5。 3、制曲匾一个。 4、纱布1-2块。 5、酱坛一个。 6、粗粒盐: 96g。 (三)主要步骤要求 主要分两个主要步骤,即: 1.制曲 1)黄豆处理:将浸泡好的400g黄豆,滤干水后,用纱布包住放入高压锅中,在121℃的条件下蒸煮20-30分钟(由于时间问题我们并未做这一步

骤)。等黄豆冷却到45℃左右,放在盆子里。 2)接种:向黄豆加入三分之二的面粉,拌匀,用剩下三分之一的面粉混3.5g的曲精,接着把面粉和曲精全部混进黄豆中,拌匀,制成曲,将曲放入曲匾,用纱布盖好,放入室内常温培养。 3)培养:在常温下培养1天后,均匀地翻曲。然后继续在常温下培养1天,进行第二次翻曲,再培养1天,做第三次翻曲,可得初态的酱曲。 2.曲料发酵 1)把成熟的酱曲放进酱坛中,加入600ml 70℃的12%食盐水,然后搅拌,加盖,放在常温下培养。培养两天后,再加入200ml 12%的食盐水。(四)结果要求 1、制曲结果 1)每组每天两次来实验室观察曲的变化,详细记录并拍照(时间与变化要 对应记录,并写在报告中由于时间和实验室的原因,我们没有进行这一步骤) 2)对制好的曲进行感官评价。 注:事先对制曲变化及曲的质量提前查资料。 2、下酱发酵 2)发酵过程的现象,感官变化记录。 3)产品灭菌条件或若想制备配方豆酱如加辣椒等都可自查资料。 4)感观指标:色泽:红褐色或棕褐色,有光泽不发乌。 香气:具体黄豆酱特有的香气和酯香气,无其他不良气味。 滋味:鲜美、咸淡适口、味柔醇厚,无苦、酸、涩、焦糊等味道 体态:鲜艳有色泽,表面无白点,有豆瓣,稀稠适度。 结果记录表:

《食品微生物学》教学大纲.

《食品微生物学》教学大纲 课程编号:2200048 学时:48 学分:3 授课学院:农业与生物工程学院 适用专业:食品科学与工程 教材:何国庆.食品微生物学.中国农业大学出版社,2002 主要参考资料: 1. James M.Jay.现代食品微生物学.中国轻工业出版社,2001 2. 沈萍.微生物学.高等教育出版社,2000 3. W.F.Harrigan.李卫华等译.食品微生物实验室手册(第三版).中国轻工业出版社,2004 4. Bibek Ray . Fundamental Food Microbiology (third edition) . CRC Press,2000 一.课程的性质、目的及任务 食品微生物学是食品科学与工程专业一门重要的学科基础课,为必修课。本课程向学生讲授微生物的基本知识(概念、分类、形态结构、营养、代谢、及生长繁殖),使学生理解微生物与食源性疾病、食物中毒、食品质量、食品腐败、食品保藏及食品生物加工的关系。(This course is designed to give students an understanding of the relationships of microorganisms to foodborne illness and intoxications, food quality, food spoilage, food preservation and bioprocessing.)。使学生掌握食品微生物学的基础理论,为学习专业课打下基础。 二.教学基本要求 掌握微生物的基本知识(概念、分类、形态结构、营养代谢、生长繁殖等),掌握微生物在食品制造中应用的基本理论,掌握微生物与食品污染、食品腐败、食源性疾病关系的基本理论。了解微生物微生物生态学、微生物遗传变异及在基因工程中应用的基本理论。 三.教学内容 第一章食品微生物学绪论 1、微生物的概念

《食品微生物学》教学大纲(精)

《食品微生物学》教学大纲 课程编码:10272052 课程名称:食品微生物学 英文名称:Food Microbiology 开课学期:7 学时/学分:40/2 (其中实验课20学时) 课程类型:专业必修 开课专业:营养与食品检验专业方向 选用教材:郑晓冬主编,《食品微生物学》浙江大学出版社2004.1版 主要参考书: 1.张朝武主编《卫生微生物学》人民卫生出版社2003(第3版) 2.无锡轻工大学天津轻工学院主编《食品微生物学》中国轻工业出版社2004年6月版 3.郝林编《食品微生物学实验技术》中国农业出版社2001年版 4.张文治著《新编食品微生物学》中国轻工业出版社2004.8版 5.王秀茹主编.预防医学微生物学及检验技术.北京:人民卫生出版社.2002.版 6.刘运德主编.《微生物学检验》(第二版). 北京:人民卫生出版社.2004.版 7.徐锡权主编《现代水传播病学》军事科学出版社2002年7月第一版 8.杨正时房海主编《人及动物病原细菌学》河北科学技术出版社2003.3第一版 9.马文丽等主编:《实验室生物安全手册》,科学技术出版社, 2003年版 10.《消毒技术规范》,中华人民共和国卫生部, 2002年版 11.GB/T4789.2-2003《食品卫生微生物学检验》 执笔人:赵书欣 一、课程性质、目的与任务 本课程重点是系统讲授食品卫生微生物学基础理论,主要内容包括食品微生物学基础、食品受微生物污染的途径、食品腐败、食品卫生和食品传播的疾病及食品微生物学检验等内容。使学生掌握食品卫生微生物学的基础知识和前沿动态,培养学生独立开展本学科研究的能力和从事与食品有关的公共卫生工作的能力。 二、教学基本要求 1、全面掌握食品微生物学的基础理论; 2、全面了解各类主要食品的主要特点及与食品卫生微生物学的关系; 3、系统掌握本学科的基本概念、基本理论以及有关问题的解决方法; 4、全面树立预防为主,加强食品卫生及食品安全意识; 5、注重培养学生的思维能力,采用理论与实践相结合,理论讲述与实验课验证相结合的方法进行教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生完成本门课程的学习任务之后,能够将食品卫生微生物学问题运用于预防医学工作中。 三、各章节内容及学时分配 第一章绪论(0.5学时)

食品微生物检验学大实验报告格式

20 -20 学年第学期 食品微生物检验学(适合食品质量与安全、食品科学与工程专业使用) 实验 学院: 专业: 年级: 姓名: 任课教师: 教师所在单位: 河北农业大学食品科技学院 2010-05-05制 实验须知

食品微生物检验学(本科)实践教学的目的是:使学生掌握食品微生物检验的最基本的操作技能;了解食品微生物检验学的基本知识;加深理解课堂讲授的某些食品微生物检验学理论知识。同时,通过实验,培养学生观察、思考、分析问题和解决问题的能力;实事求是、严肃认真的科学态度以及勤俭节约、爱护公物的良好作风。 为了上好食品微生物检验学实验课,并保证安全,特提出如下注意事项: 1、每次实验前必须对实验内容进行充分预习,以了解实验的目的、原理和方法,做到心中有数,思路清楚。 2、认真及时做好实验记录,对于当时不能得到结果而需要连续观察的实验,则需记下每次观察的现象和结果,以便分析。 3、实验室内应保持整洁、勿高声谈话和随便走动,保持室内安静。 4、实验时小心仔细,全部操作应严格按操作规程进行,万一遇有盛菌试管或瓶不慎打破、皮肤破伤或菌液吸入口中等意外情况发生时,应立即报告指导教师,及时处理,切勿隐瞒。 5、实验过程中,切勿使酒精、乙醚、丙酮等易燃药品接近火焰。如遇火险,应先关掉火源,再用湿布或沙土掩盖灭火。必要时用灭火机。 6、使用显微镜或其他贵重仪器时,要求细心操作,特别爱护。对消耗材料和药品等要力求节约,用毕后仍放回原处。 7、每次实验完毕后,必须把所用仪器抹净放妥,将实验室收拾整齐。擦净桌面,如有菌液污染桌面或其他地方时,可用3%来苏尔液或5%石炭酸液覆盖其上半小时后擦去。如系芽孢杆菌,应适当延长消毒时间:凡带菌之工具(如吸管、玻璃刮捧等)在洗涤前须浸泡在3%来苏尔液中进行消毒: 8、每次实验需进行培养的材科,应标明自己的组别及处理方法,放于教师指定的地点进行培养:实验室中的菌种和物品等,未经教师许可,不得携出室外: 9、每次实验的结果,应以实事求是的科学态度填入报告表格中,力求简明准确,并连同思考题及时汇交教师批阅: 10、离实验室前应将手洗净,注意关闭门窗、灯、火、煤气等。

《食品微生物学》课程标准

《食品微生物学实验》课程标准 一、课程概述 本课程注重理论与实践环节的结合,根据课程的性质、任务、要求及学习对象,将课程内容分二个层次:基础性实验、专业性实验。基础性实验主要围绕着微生物学的基本理论而设计,要求学生掌握微生物学的基本实验技术和基本实验方法;专业性实验主要围绕着微生物学在食品方面的应用而设计,要求学生能把微生物学的基本实验技术和基本实验方法应用到食品生产、加工、检测中去。 二、课程目标 《食品微生物实验》是继《微生物学》课程之后而开设的独立实验课程,是理论教学的深化和补充,具有较强的实践性和专业性,可作为食品工程、发酵工程专业学生的必修课程。 作为食品工程、发酵工程专业的大学生不仅需要掌握微生物学方面的基本理论知识,更需要掌握基本的实验技能、实验方法及一定的科学研究能力。通过该课程的学习,使学生巩固和加深微生物学的理论知识,掌握一定的实验技能和实验方法及这些方法在食品中的应用,进一步加强学生独立分析问题和解决问题的能力,并提高学生的实验动手能力,同时注重培养学生实事求是、严肃认真的科学作风和良好的实验习惯,为今后工作打扎实的基础。 三、课程内容和教学要求

四、课程实施 (一)课时安排与教学建议 食品微生物学实验是食品类必修课,系主干实验课程。一般情况下,每周安排2课时,

(二)教学组织形式与教学方法要求 1、本课程实验单独设课,开课时,任课教师需要向学生讲清课程的性质、任务、要求、课程安排和进度、实验守则及实验室安全制度等。 2、实验前要求学生必须先预习实验技术指导,进入实验室后,由实验教师讲解完有关实验内容之后,方可开始做实验。 3、实验2~5人为1组,实验由学生独立完成,出现问题,教师要积极引导,但不得包办代替。 4、实验一律在相关实验室进行,实验教师和实验人员要做好实验前的准备工作。 5、任课教师要认真上好每一堂课,实验前清点学生人数,实验中按要求做好学生实验情况及结果记录,实验后认真填写实验开出记录。 五、教材编写与选用 《食品微生物学实验》教材要在课程标准的统一要求下,实行多样化。可以选用高等学校教材[如沈萍主编的《微生物学实验》(高等教育出版社2000年版)],也可以选用公认的水平较高的其它教材或自编教材。 六、课程评价 本课程采用平时实验成绩、总结报告成绩来综合评定学生的学习成绩,其中平时实验成绩占70%,总结报告成绩占30%。 实验成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。量化标准详见有关规定。

《食品微生物》教案

一、《食品微生物》教学内容 (一)目的和任务 1.教学的目的 学生在学习了解有关食品微生物基本理论知识(微生物的定义、微生物的分类、微生物的形态结构、微生物的生理生化特性等)的基础上,能熟练掌握微生物的显微镜观察技术、微生物培养基的制作技术和微生物的接种操作技术,进一步掌握利用微生物进行常见发酵食品生产的技术,并能有效进行发酵过程中的质量控制。 2.教学的要求 1)标准的校内小型生产型实训室,面积200㎡,并配备相应的配套设施设备。其中,包括:光学显微镜、不锈钢锅、水浴锅、超净工作台、杀菌锅、恒温培养箱、玻璃器皿(试管、三角瓶、培养皿、移液管等)。 2)配备一名实训指导教师。 3)相关教学软件、影像及图片资料。 4)铅笔、彩色染料笔、图画纸、坐标纸等 (二)实训所需设备设施及实验地点 1、校内生产型实训环境 标准的校内小型生产型实训室,面积200㎡,并配备相应的配套设施设备。其中,包括:光学显微镜、不锈钢锅、水浴锅、超净工作台、杀菌锅、恒温培养箱、玻璃器皿(试管、三角瓶、培养皿、移液管等)。 生产设备先进,配套良好,使用效率高,效果好。 2、校外实训基地: 千禾食品有限公司、苏东坡酒业有限公司、吉香居食品有限公司、蒙牛乳业眉山公司等。 (三)教学项目及学时分配 1

2 (四)考核方式及成绩评定 1、考核实行过程考核和结果考核相结合。其中过程考核占60%,包括平时表现和任务考核;结果考核占40%,主要是期末综合技能考核。 (五)教材及参考资料 1唐艳红,王海伟.《食品微生物》. 2.无锡轻工业学院编写:调味品酿造加工技术 二、附录

(一)《食品微生物》理论教学教案 1、《微生物概论》

食品微生物教学大纲与课程简介

课程简介 课程号:0432904 课程名称:食品微生物英文名称:Food Microbiology 周学时:5.0 学分:5.0 预修要求:无 内容简介:本书主要阐述了与食品有关的微生物的形态、培养及生理特征;微生物遗传变异与优良菌种的选育与保藏;微生物与食品的相互关系及其生态条件;与食品有关的微生物的活动规律;各种有益微生物为人类制造的不同种类的食品及其功能;食品中污染微生物的种类、给人类带来的危害;防止食品腐败变质的措施;微生物及其毒素污染食品引起的人和畜禽类食物中毒的种类及预防措施等。课程教学内容包括理论教学和实验教学二部分。 选用教材: 朱乐敏.食品微生物学.第二版.北京:化学工业出版社,2011 参考教材: 万萍.食品微生物基础与实验技术.第二版.北京:科学出版社,2010 董明盛,贾英民.食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2008 陈红霞,李翠华.食品微生物学及实验技术.第一版.北京:化学工业出版社,2008 吕嘉枥.食品微生物学.第一版.北京:化学工业出版社,2007 无锡轻工大学,天津轻工业学院.食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2006 张文治.新编食品微生物学.第一版.北京:中国轻工业出版社,2006 周德庆.微生物学教程.第二版.北京:高等教育出版社,2002 何国庆,贾英民.食品微生物学.第一版.北京:中国农业大学出版社,2002

《食品微生物》教学大纲 一、课程的教学目的和基本要求 教学目的:食品微生物是食品营养与检验专业的一门重要专业课。这是一门交叉性学科,它以微生物学、生物化学、食品营养学、无机化学、有机化学等学科的理论基础知识和技能作为基础,研究食品微生物检测的技术和方法。通过本课程的学习,使学生可胜任食品检验中的有关微生物的检测工作。 基本要求:通过对《食品微生物基础与实验技术》的学习,使学生掌握微生物及其生命活动规律和应用,能够检测微生物,结合微生物的营养组成和生长的理论,掌握微生物培养、接种等操作技能;学习微生物的遗传和变异知识,掌握菌种的保藏。通过微生物的基础理论知识的学习,明确其应用的广泛性,帮助学生深入自学食品卫生等质量控制,对今后从事食品卫生方面的检验工作起到重要作用。 二、相关教学环节安排 1.采用多媒体投影教学及演示教学。 2.实验课单列,每周4学时。 3.每周布置复习重点,主要针对基本概念、基本规律。 三、课程主要内容及学时分配 理论课每周3学时,共16周;实验课每周2学时,共16周。 理论课主要内容: 第一章绪论1 第一节微生物概念及其特性1 一、微生物的概念1 二、微生物与人类的关系1 三、微生物在生物学分类中的地位2 四、微生物的特点2 第二节微生物的发现与微生物学的发展4 一、微生物形成前的历史4 二、微生物学的形成4 第三节微生物与食品微生物5 一、微生物学的概念及研究对象5 二、微生物学的主要分支学科5 三、食品微生物学的概念及研究内容6 四、食品微生物学研究任务6 第四节微生物的应用与前景7 一、微生物资源的开发和利用7 二、微生物与环境7 三、微生物菌体食品(食用蕈菌)7 四、微生物风味物质8 五、微生物与食源性感染8 第二章微生物的主要类群9 第一节原核微生物9 一、细菌9 二、放线菌17 三、其他原核微生物19 第二节真核微生物22 一、酵母菌22 二、霉菌26 第三节非细胞型微生物30

食品微生物学经典试题及答案食品微生物学

食品微生物学经典试题及答案 单项选择题: 1、下列就是原核微生物的就是(细菌)。 2、第一个发现微生物的就是(列文虎克) 3、微生物学发展的第二时期,就是(巴斯德、科赫)奠定了基础。 4、荚膜的主要成分就是(糖类)。5、测量细菌的大小用(微米)。6、细胞壁的主要成分就是( 肽聚糖)。 7、培养酵母用(麦芽糖琼脂)。8、一般培养基灭菌的条件就是( 121°C 15分)。 9、放线菌的菌落特征就是(干燥、多皱)。10、酵母的无性繁殖主要就是(芽殖)。 11、霉菌的主要繁殖方式就是( 孢子生殖)。12、曲霉孢子就是(外生孢子)。13、霉菌菌落比酵母的要(大)。 14、哪些对病毒的描述就是错的( 对抗生素敏感)。15、病毒具有(一种核酸)。16、噬菌体可用于(诊断与治疗)。17、能够使细菌与放线菌裂解的就是(裂性噬菌体)。18、可用于细菌鉴定与分型的就是(噬菌体)。 19、细菌总数测定的就是(全部活细菌数)。20、大肠菌群数量测定的( 100 )毫升或克食品检样的大肠菌群最近似的值。21、测定大肠菌群数量的方法,选用的就是( 37 )°C 22、培养酵母菌的温度常选( 28 )°C 23、配制固体培养基加琼脂量就是( 2 )%。24、完整测定大肠菌群时间就是( 72 )小时。25、肉毒杆菌释放的就是(外毒素)。26、对面包黏丝病有抑制作用的就是( 丙酸钙) 27、果汁,果酒一般可用(亚硫酸钠)防腐。28、饮料常用防腐剂就是(苯甲酸钠)。 29、最常用的食品杀菌方法就是(巴氏杀菌)。30、同样百分浓度蔗糖的渗透性比食盐( 差10% )。 31、GMP就是( 良好生产规范)。32、属于厌氧微生物的就是(肉毒杆菌)。 33、酒精消毒的最佳浓度就是(75 )%。34、下列就是非细胞结构微生物的就是(病毒)。 35、第一个用固体培养基的就是(科赫)。36、芽孢抗热的主要成分就是(DPA)。 37、测量细菌的大小用(微米)。38、细胞壁的主要成分就是( 肽聚糖)。 39、鞭毛的主要成分就是( 蛋白质)。40、酵母菌的菌落特征就是( 粘稠、较大)。 41、病毒的繁殖主要就是( 孢子生殖)。42、霉菌的主要繁殖方式就是(孢子生殖)。 43、青霉孢子就是(外生孢子)。44、哪些对病毒的描述就是错的(个体极小)。45、病毒具有( 二种核酸)。 46、噬菌体可用于( 鉴定细菌)。47、能够使细菌与放线菌裂解的就是( 裂性噬菌体)。 48、可用于细菌鉴定与分型的就是( 假根)。49、细菌总数测定的就是( 醋酸菌)。 50、大肠菌群数量测定的就是每( 1 )毫升或克食品检样的大肠菌群最近似的值。 51、制作半固体培养基时加琼脂量就是( 5 )%。52、完整的大肠菌群测定时间就是( 一天)小时。 53、金黄色葡萄球菌释放的就是(外毒素)。54、对面包黏丝病有抑制作用的就是(苯甲酸钠) 55、果汁,果酒一般可用( 山梨酸钾)防腐。56、微生物在生物世界分类系统中占有( 4 )界。 57、列就是原核微生物的就是(放线菌)。58、第一个使用琼脂的科学家就是(科赫)。 59、鞭毛的主要成分就是(蛋白质)。60、测量细菌的大小用(微米)。 61、芽孢能够抵抗不良环境的主要成分就是( DPA ) 62、荚膜的主要成分就是( 多糖)。63、含乳糖培养基灭菌的条件就是(a 115°C30分)。64、霉菌的菌落特征就是(绒毛状、棉絮状)。 65、卡尔斯伯酵母的无性繁殖主要就是(芽殖)。66、根霉孢子就是(内生孢子)。 67、哪些对病毒的描述就是错的( 对抗生素敏感)。68、病毒具有(一种核酸)。 69、噬菌体可用于(诊断与治疗)。70、能够使细菌与放线菌裂解的就是(裂性噬菌体)。71、可用于病毒鉴定的就是(包含体)。72、细菌总数测定的就是( 全部活细菌数)。 73、平板计数法的方法,选用的就是( 37 )°C 74、固体培养基加琼脂量就是( 2 )%。75、完整的大肠菌群数量测定时间就是( 72 )小时。76、肉毒杆菌释放的就是(外毒素)毒素。77、对面包黏丝病有抑制作用的就是( 丙酸钙) 78、果汁,果酒一般可用( 亚硫酸钠)防腐。

《食品微生物学》实验教学大纲

《食品微生物学》实验教学大纲 课程名称食品微生物学 课程编码1002527032 课程类别专业课 所属学科预防医学(食品卫生) 实验总学时40 开课学期春季 开课单位流行病教研室 一.制定实验教学大纲的依据 依据郑州粮食学院教材《食品微生物学》教学大纲自编。 二.本课程实验教学在人材培养实验能力中的地位和作用 本课程实验教学可使学生掌握食品中微生物的各项检测技术,是应用性较强的重要的实验课程。通过实验课的学习,可使学生为将来所从事的食品卫生检测和食品卫生监督奠定牢固的基础。 三.本课程实验教学应达到的基本要求 ⒈掌握常用培养基配制技术,了解各种消毒灭菌方法。 ⒉掌握食品中细菌活菌计数方法及原则。 ⒊掌握食品卫生指标菌检测技术。 ⒋熟悉各种食品检样的采样方法。 ⒌掌握食品检样中致病菌或条件致病菌的检测方法。 四.学时、教学文件及教学形式 学时总学时80学时,实验教学40学时,实验教学占总学时的50%。 教学文件郑州粮食学院主编《食品微生物学》教材自编实习指导。实验报告学生自拟 教学形式验证性实验 五.实验成绩评定 实验成绩占本门课程10%,现场考核实际操作能力

六.实验项目、适用专业及学时分配 序号实验项目学时适用专业(食品卫 生方向) 1 食品中(饮料、牛 奶等)菌落总数的测定4 必修 2 食品中(饮料、牛 奶等)大肠菌群的测定6 必修 3 食品中沙门菌的 检验 6 必修 4 食品中副溶血弧 菌的检验 8 必修 5 食品中蜡样芽胞 杆菌的检验 8 必修6 食品中常见产毒 霉菌的检验 8 必修

卫生微生物实验室实验教学项目表 课程名称:食品微生物学 课程编码:1002527032 实验课开课学期:春季学期 开课单位:公共卫生学院流行病学教研室 实验依据:专业自编教学大纲 成绩考核:考试 实验项目的内容及要求:

食品微生物学实验课程教学改革与尝试

食品微生物学实验课程教学改革与尝试 摘要实验教学是培养大学生实践、创新和综合能力的关键性环节。食品微生物学实验是食品相关专业的主要课程之一。针对传统实验教学现状及存在问题,重点阐述调整教学内容和改进教学方法的改革尝试。通过优化和改革实验教学,充分发挥学生的主观能动性,提高学生学习兴趣和积极性,提高学生的综合素质,培养出理论、实践俱佳的高素质专业人才。关键词食品微生物学;实验教学;教学改革 中图分类号:G642.0 文献标识码:B 文章编号:1671-489X(2017)24-0142-04 Discussion on Teaching Reform and Practice of Food Micro-biology Experiment Course//ZHU Ling Abstract Experimental teaching is the key to the cultivation of stu- dents’practice,innovation and comprehensive ability. Food Micro-biology Experiment Course is an important part of food related majors. Considering the present problems of the traditional experimental tea- ching,reforming measures of adjusting teaching contents and refor- ming teaching method are primarily proposed and implemented in this paper. Optimizing and reforming experimental teaching were de- signed to explore the students’subjective initiative,enhance the stu- dents’activity and comprehensive quality and help them solve prac-tical problems.

食品微生物检验

微生物检验定义:应用微生物学的理论与方法,研究外界环境和食品中微生物的种类、数量、性质、活动规律及其对人和动物健康的影响。特点:研究对象及范围广,涉及学科多样,实用性及应用性强,采用标准化。目的:为生产出安全、卫生、符合标准的食品提供科学依据。意义:是衡量食品卫生质量的重要指标之一,也是判定被检食品能否食用的科学依据之一。判断食品加工环境及食品卫生情况,能够对食品被细菌污染的程度作出正确的评价,为各项卫生管理工作提供科学依据,提供传染病和人类、动物的食物中毒的防治措施。以贯彻“预防为主”的卫生方针,可以有效地防止或者减少食物中毒和人畜共患病的发生,保障人民的身体健康;同时,它对提高产品质量,避免经济损失,保证出口等方面具有政治上和经济上的重大意义。检验的主要内容:生产环境、原辅料、加工运输、储藏、销售过程、成品。微生物指标:菌落总数、大肠菌群、致病菌。菌落总数定义:食品检样经过处理,在一定条件下培养后(如培基、温度、时间、pH、需氧性质等)所得1mL(g)检样中形成微生物菌落的总数。只包括一群在平板技术琼脂上生长发育的嗜中温需氧或兼性厌氧菌的菌落总数。菌落总数不等于细菌总数。菌落:单个微生物在适宜固体培养基表面或内部生长繁殖到一定程度,形成肉眼可见有一定细菌群落。意义:是判断食品卫生质量的是判断食品卫生质量的重要依据之一。反应食品新鲜度、被细菌污染程度、生产过程中是否变质、食品生产的一般卫生状况。多于10万个,足以引起食物中毒;人的感官能察觉食品因细菌的繁殖而发生变质时,细菌数约已达到106-107CFU/g (mL或cm2)。食品中菌落总数的测定对评定食品的新鲜度和卫生质量起一定的卫生指标作用,但还必须配合大肠菌群和病原菌项目的检验。菌落总数的测定方法GB/T 4789.2-2010:平板计数琼脂培养基、磷酸缓冲溶液、无菌生理盐水。菌落总数计算方法:N=ΣC/(n1+0.1n2)d。ΣC—所有符合计数要求的平板菌落数之和;n1—较低稀释度有效平板数;n2—较高稀释度有效平板数;d—较低稀释度的稀释倍数。致病菌:海产品以副溶血性弧菌;蛋与蛋制品以沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、变形杆菌;米、面类食品以蜡样芽胞杆菌、变形杆菌、霉菌;罐头食品以耐热性芽胞菌。指示菌定义:又称指标菌,是常规安全卫生监测中,可以用以指示检验样品卫生状况及安全性的指示性微生物。三种类型:第一类为了评价被检样品的一般卫生质量、污染程度以及安全性,最常用的是菌落总数、霉菌和酵母菌数;第二类粪便指标菌主要是大肠;第三类其他指示菌。微生物检验的发展:致病菌检测阶段、指示菌检测阶段、微生态制剂检测阶段(主要菌株的特性和数量成了20世纪末食品微生物检测重要内容)、现代基因工程菌和尚未能培养菌的检测。检验技术基础知识:美国食品及药物管理局(FDA)实验室操作规范(GLP):实验室管理、人员管理、标准操作(SOP)、监督体制。原则:安全、质量、快速、可操作、经济。无菌室熏蒸消毒主要采用甲醛熏蒸消毒法:加热熏蒸、氧化熏蒸。无菌程度测定:平板法检验的一般程序:样品采集→1.样品保存→样品处理→菌落总数、大肠;2.选择参考菌群→检验前准备→致病菌→分离培养/增菌后分离培养→纯化→染色镜检、生化试验、血清学试验、动物实验;3.结果报告。采样的目的和意义:便于食品卫生质量监督管理;鉴别食品中是否存在有毒有害物质;为新产品、新资源利用、新食品化工产品、新工艺投产前进行卫生鉴定。样品种类:大样,一整批;中样,混合样200g;小样,即检样25g。采样步骤:调查、现场观察、确定采样方案、样品封存、开具采样证明。采样要求:严格遵守操作规程;样品要具有代表性;防止污染,防止变质、损坏、丢失;不得加入防腐剂、固定剂;要两人以上参加。取样方案:国际食品微生物学规范委员会(ICMSF)取样方案;美国FDA微生物学取样方案;世界粮农组织(FAO)取样方案;其他方案。ICMSF的取样方案:包括二级法及三级法,二级法只设有n、c及m值,三级法则有n、c、m及M值。M即附加条件后判定合格的菌数限量。原则:各种微生物本身对人的危害程度各有不同;食品经不同条件处理后,危害度变化情况:①降低危害度;②危害度未变;③增加危害度,来设定抽样方案并规定其不同采样数。I类危害:老人和婴幼儿食品及在食用前可能会增加危害的食品;Ⅱ类危害:立即食用的食品,在食用前危害基本不变;Ⅲ类危害:食用前经加热处理,危害减小的食品。 将检验指标对食品卫生的重要程度分成一般、中等和严重三档。n:系指同一批次产品应采集的样品件数;c:最大可允许超出m值的样品数;m:微生物指标可接受水平的限量值;M:微生物指标的最高安全限量值。二级抽样方案:只设合格判定标准m值,超过m值的,则为不合格品。美国FDA的取样方案:与ICMSF的取样方案基本一致,不同点的是严重指标菌所取的样品分别混合,混合的样品量最大不超过375g。样品的处理方法:液体样品;固体样品:捣碎均质法、剪碎振摇法、研磨法、整粒振摇法、胃蠕动均质法;冷冻样品。送检要求:快速运送不能超过3小时;路途远可在1~5℃低温运送;放污染、散漏、变质;填写检验申请单。样品的保留:阴性样品在发出报告可及时处理;阳性样品:在发出报告以后3天才能处理样品;进口食品的阳性样品:保留6个月才能处理。微生物检验不进行复检。 第三章、食品微生物检验基础 细菌学检验基础一、无菌技术:指在微生物实验工作中,控制或防止各类微生物的污染及其干扰的一系列操作方法和有关措施。二、微生物的接种与分离技术:接种:将微生物接到适于它生长繁殖的人工培养基上或活的生物体内的过程叫做接种。分离:倾注平板法、涂布平板法、平板划线法三、细菌的培养方法:温度和气体。方法:需氧培养法(需氧菌及兼性厌氧菌);CO2培养法(布鲁杆菌、溶血链球菌等);厌氧培养法四、细菌的生长现象:(一)固体培养基:营养琼脂平板(菌落透明度,形状,菌落大小,表面性质,边缘情况,颜色,质地,粘度,乳化性)鉴定培养基:①血平板:α溶血:在菌落周围出现狭窄的草绿色的半透明区域,而红细胞外形完整。β溶血:在菌落周围出现一个大小不一的完全透明清楚的宽带。γ溶血:看不到溶血带的溶血。双环:菌落周围完全溶解的晕圈外有一部分溶血的圆圈。②卵