“大众社会”的理论与现实

当代社会的"集体分裂"与文化幻觉--"大众社会"的理论与现实

摘要:"大众社会"理论是在20世纪中叶兴盛一时的社会理论,其对个人与群体、个体选择与大众生产、精英与大众、组织与社会、精英文化与世俗文化等社会现象的深入探讨,描绘了工业化社会中的众生百态及其深刻的矛盾性。它的理论触角并不止于分析政治和社会结构,而是直逼社会深层次的文化和伦理危机,审视社会各种结构性的不道德性和不自主性。文章评述了"大众社会"理论的发展缘起、学术分野和理论架构,及其对分析当代社会存在问题的理论和实践启示。尽管当代社会的变迁早已超出纯粹"大众社会"的范畴,"大众社会"理论家所力陈的社会症结,与当今社会仍有契合之处,尤其在分析转型国家深层次的社会问题时,其独具一格的分析方法仍具有重要的参考价值。

关键词:"大众社会" "集体分裂" 市民社会

当个人们集合到一起时,一个群体诞生了。他们混杂、融合、聚变,获得一种共有的、窒息自我的本性。他们屈从于集体的意志,而他们的意志则默默无闻。这种压力是真正的威胁,许多人有淹没的感觉。--塞奇·莫斯科维奇:《群氓的时代》

在20世纪中叶,"大众社会"作为"西方世界中最有影响力的社会理论"(丹尼尔·贝尔语),曾经是分析工业化社会各种景象的重要流行术语,其分析框架下的理论分野和现实透视一直是学界纷争不断的话题。其中,个人与群体、个体选择与大众生产(mass production)、精英与大众、组织与社会、精英文化与世俗文化等概念组合,不断纠葛夹缠于各种理论著作中,描绘出工业化社会中的众生百态及其深刻的矛盾性。70年代后,随着西方后工业化社会( post-industrial society )的来临,大众社会分析模型的影响力逐渐趋弱,更多出现在媒体传播学或群体心理学的著作中。而80年代后期,东欧剧变和苏联解体所引发的市民社会理论逐渐复兴成为风靡学界的主流理论和刻画未来社会的理想图景,大众社会理论的式微,甚至受到中国学界的忽视更是不可避免。

但是,对于转型国家(包括中国)而言,时代的车轮仍然倾轧在工业化的路轨上,其所呈现出的社会特徽和文化景象,难以为市民社会理论概而括之。而"大众社会"理论所独具的工业化时代背景,及其关于个体伦理与大众制度、公众(文化)和大众(文化)之间张力的独到阐述,无疑更为接近转型国家在构建现代性的制度框架时的问题内核,如大众文化的兴盛、公民文化的假象和公共精神的缺失等。这就促使我们去揭开长期笼罩在"大众社会"理论上的神秘色彩,以辨析其正误,伸张其精髓。

一、"大众社会"理论释义

"大众社会"(mass society)在西方是一个年轻而又短暂的概念,"在当代被广泛地用来表示一种既有大量人口,但其在社会结构、政治和经济形态上又相当松散和不定型的社会"。

[1] (米勒等,2002,p495)最初,"大众社会"概念主要是作为反传统、非理性和专制主义的面貌出现的,如伯克等保守主义者曾运用大众社会概念来表达对法国革命和工业革命冲击下"传统的崩溃"的担忧,而其后"在与施宾格勒、汉娜·阿伦特和近半个世纪来其他很多人的名字联系在一起的大众社会旧框架里,大众被认为是培育专制主义的土壤;大众是由于其松散、分化和无组织的性质,从而被认为不仅有助于中央集权权力的产生,而且也被认为是符合极权主义领导者的目的与要求的一种理想的社会形式"。[1](米勒等,2002,p495)不过,自20世纪50年代起,在美国实用主义社会学家C.怀特·米尔斯(C. Wright Mills)等人赋予了"大众社会"相对中性的现代色彩,用以分析现代社会中精英与大众,并引发了一轮讨论的热潮,使"大众社会"成为时髦一时的理论分析途径。

1956年,米尔斯在著作《权力精英》(The Power Elite)中对"大众社会"的含义和本质作了较为详尽的分析。他通过对美国权力结构变迁的历史考察和对权力精英的社会心理分析,

认为所谓的权力多元论和平衡论不过是权力精英们为维护其统治营造出来的"神话故事"(fairy tale),把美国社会描述成一个权力精英和大众二元分割的"大众社会",在大众社会,权力精英控制着处于多元竞争中的权力中层,并掌握和操纵大众传播媒介,使处于社会底层的民众沦落为分散、被动的大众(mass)成员。[2]( Mills,1956, pp.292-297) 1959年,美国学者科恩豪泽(Kounhauser)系统地梳理了"大众社会"理论的思想资源和研究分野,成为当时研究"大众社会"理论的集大成者。在其代表作《大众社会的政治》(The Politics of Mass Society)中,科恩豪泽详细地挖掘了"大众社会"理论的两个思想资源:一个可以称之为"大众社会的贵族批评"学派,其主要针对19世纪以来的工业革命过程中的"权威缺失"(the Loss of Authority)现象,认为如果精英更难以接近和难以影响,社会就会更少危及到个人自由的社会运动,因此必须捍卫精英的排外性(exclusiveness);另一个可以称之为"大众社会的民主批评"学派,其主要针对20世纪初纳粹德国等极权主义的兴起和社会的原子化等"社团缺失"(The Loss of Community)现象,认为大众社会的缺陷在于社会缺乏独立性的组织以防御少数精英对多数大众的控制,国家与个人之间缺乏缓冲地带。

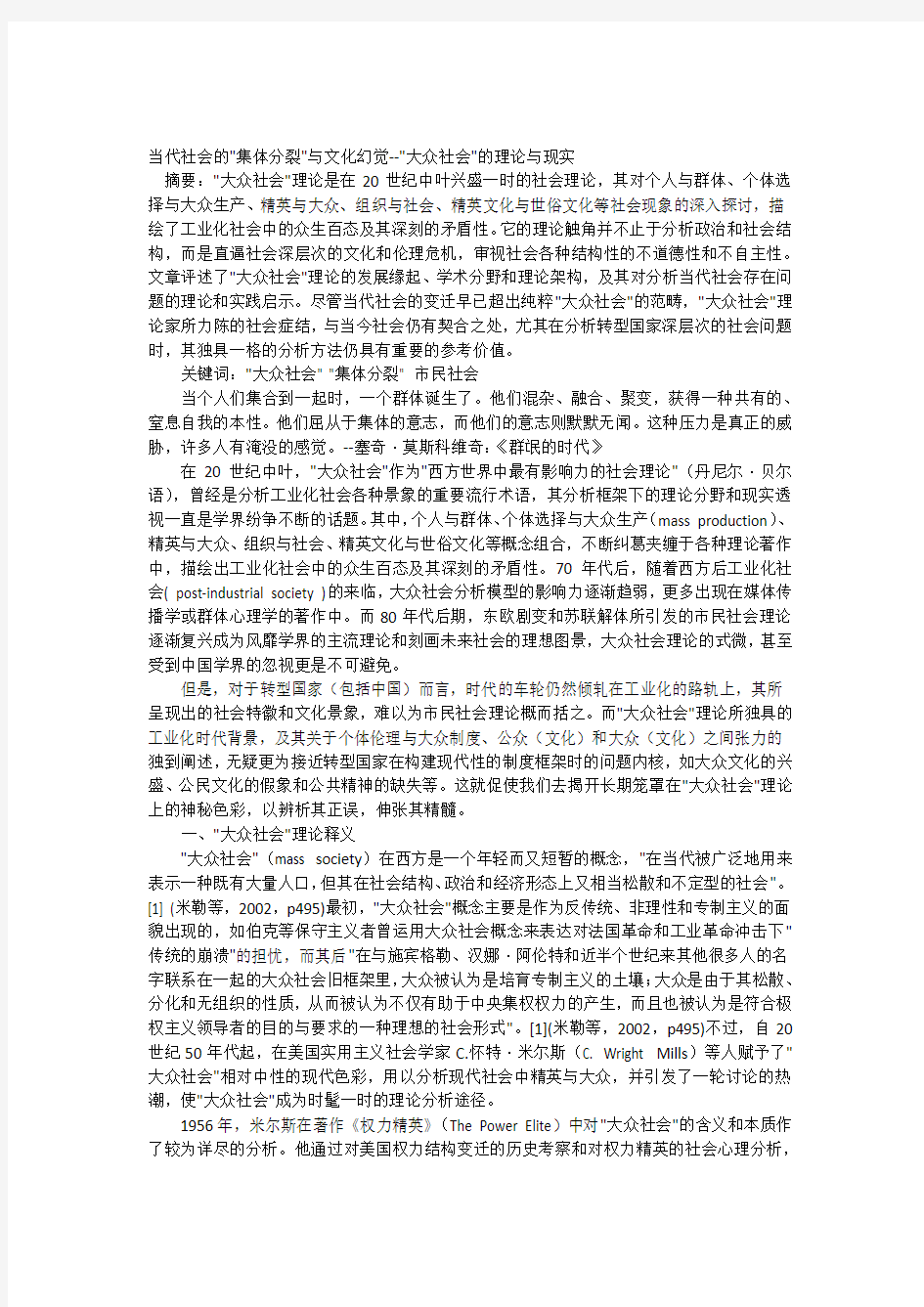

[3]( Kounhauser,1959,p.21-38) 科恩豪泽认为,这两个学派的观点都有其自身的不充分性,前者仅仅讨论了"精英的可接近性" (accessibility of elites),后者则过于专注"大众的可利用性"(availability of non-elites)。因此,他把两者的思想分野整合起来,把大众社会定义为"精英可以为大众所影响和大众容易为精英所动员的社会系统"。[3]( Kounhauser,1959, p.39)(如下图所示)经过这种整合,他认为大众社会理论的中心问题是社会疏离(social alienation),或者说个人与社会之间的疏离,而这种疏离,则源于缺乏中间结构在精英与大众之间的调节与缓冲,其结果是使得精英与大众处于面对面的紧张状态。[3]( Kounhauser, 1959,p.228,237)可以看出,科恩豪泽所特别强调的是社会自主性的组织体系及其所创造的社会多元空间,以及它对民主秩序的捍卫作用。

资料来源:Kounhauser,William, The Politics of Mass Society, Free Press, Glencoe,Ⅲ,p.40.

米尔斯和科恩豪泽关于"大众社会"的开拓性阐述,引发了一轮直至70年代末的大讨论。在当时风靡美国的社区研究中,许多著作都延引了"大众社会"的概念体系来研究当代社会的疏离感问题,其中较有影响的有《大众社会中的小城镇:一个乡村社会的阶级、权力和宗教》、《卡勒斯伍德·海兹(村):一个郊区生活的文化研究》、《利瓦伊镇人:新郊区社会中的生活和政治方式》、《身份和渴望:大众社会中的生存者》。①1966年,美国社会学家赫伯特·布鲁莫(Herbert Blumer)在其"大众社会的概念"(The Concept of Mass Society)这篇文章中则从社会学研究的角度进一步梳理了各种著作中零散使用的"大众社会"术语,认为传统社会学所使用的"工业"(industrial)和"城市"(urban)等语言体系过于模糊而无法准确描绘出现代社会的图景。在他看来,"传统方法在准确刻画现代社会的样式上远不够充分,这就促使我们谨慎地考虑使用一个更新和更具潜力的分析途径。因此,我尝试把现代社会的整幅图景描绘成大众社会。虽然这个概念的历史已经有100多年,但它在最近的30年里已经开始突显。当然,许多著作仅仅是以模糊和零碎的方式使用这一术语,但是,其主要构件也许可以重新安排而成为一个相当连贯的理论体系"。[4]( Blumer, 1988 [1966],p337-339) 布鲁莫分别从"大众社会的结构"(mass society's structural components)和"社会心理"(social psychological aspects)两个层面构造"大众社会"的分析模型。他把前者归纳为:(1)大规模性(massiveness);(2)社会组成的异质性(heter-ogeneous);(3)群众对公共生活的无障碍接近(people's unimpeded access to public life);(4)持续的变化(constant change),而把后者概述为:(1)个体能够快速和频繁地进行角色转换;(2)相对于高度一致的社会而言具有表达和思维模式的多样性优势。[4]( Blumer, 1988 [1966], p.339-344,351) 与米尔斯和科恩豪泽相比,布鲁莫更为注重把"大众社会"作为社会分析的客体,侧重对工业化社会图景的整体描述,从更为客观

的角度分析了"大众社会"的结构功能,而不是把它作为批判的靶的。

总的来说,在近代西方的研究中,"大众社会"理论具有三个方面的含义。首先,在个体层面,它揭示了工业化社会摧毁传统社群结构之后个人的原子化生存状态,工业化促进了个体的自由流动,却割裂了社区层面的感情纽带;滋生了个体的新生活和思考方式,却步入了新的标准化和格式化陷阱。其次,在国家与社会关系层面,由于缺乏中间组织的缓冲,国家直接面对个体,国家力量可以大规模地深入社会内部,而大众又很容易为少数精英所鼓动甚至控制。第三,在社会文化层面,大众传播媒体的急遽膨胀满足了个体消除孤立和疏离感的愿望,却创造了缺乏社会约束的国家权威流通渠道,使国家可以更轻易地通过社会教化、动员和整合制造同质性的"臣民文化"。尽管不同的理论家在分析路径上存在差异,但他们都观察到了社会制度变得越来越庞大,而个体却越来越无力抵抗等现象,并提出了一个当代社会所面临的问题:个体应该如何了解、定位自己?在社会的发展机制为一种以取代个体思考、行动和沟通为目标的大众制度(mass institutions)所替代的时候,社会秩序又是如何得以维持的?

至此,我们可以发现,"大众社会"的理论视角实际上聚焦在人的主体性和组织自主性上,它拷问的是各种"大写"的生产方式和制度结构对社会的异化作用,其思想触角并不止于分析政治和社会结构,而是直逼社会深层次的文化和伦理危机,审视社会各种结构性的不道德性和不自主性。尽管当代社会的变迁早已超出纯粹"大众社会"的范畴,但"大众社会"理论家所力陈的社会症结与当今社会仍有契合之处,尤其在分析转型国家深层次的伦理文化问题时,其独具匠心的分析方法,其对精英与大众的精辟比较,更是构成了时下热兴的市民社会理论的有力补充。

二、当代社会的"集体分裂":"大众社会"的理论透视

20世纪80年代末以来,前苏联和东欧等社会主义国家的解体直接引发了市民社会理论的讨论热潮。不少西方学者将市民社会视为这些国家社会变迁的重要表征,甚至有的学者把市民社会的发育成熟看作"自由民主制度"得以巩固的关键。可以说,近年来市民社会理念的复兴与拓深,几乎形成了一股可以被称之为全球性的"市民社会思潮"。随着西方社会志愿性结社的兴起和自由民主制度的扩散,市民社会理论所描绘的公民美德、多元组织、社会宽容、公民文化和契约理性等图景也似乎不断纳入现实的社会谱系。而起源于工业化背景的"大众社会"理论,伴随着极权主义的远去和所谓"后工业社会"的兴起而日益式微,加之在光芒四射的市民社会理论映照下,更显得有些前途黯淡。

但是,"大众社会"所触及的人与人之间的孤立性、人与组织之间的依附性以及人与社会之间的疏离性等社会痼疾,市民社会理论体系能否纳入、梳理和解决呢?毕竟,在当代社会,市民自由的畸形发展导致了人们过份热衷于自身的个体利益,从而产生对政治和公共生活的冷漠,而社会结构与制度过分强调稳定性和连续性又压抑了个体的自由天性。这些社会症结的存在,既难以为略微显得宏大叙事的市民社会理论体系所覆盖,又难以为解构了总体性的时髦的"后现代理论" 所彰显。在美国学者克里斯汀·丘吉尔(Christian J. Churchill)看来,当代社会仍然深深地烙上了"大众化"(massification)痕迹,许多社会病症都可以在"大众社会"理论中找到学理资源。在他看来,"大众社会理论与当代社会相关的一个中心议题是:人们的生活由于受大众制度的入侵而日益碎片化,当他们被社会所疏离以至不能参与集体性的有意义的宗教仪式和活动时,如何使这部分人对社会产生认同感?" 他把这种社会不和谐的现象归结为"大众社会的集体分裂"(Collective Dissociation in Mass Society)。[5](Christian,2004) 可以看出,这个论断依然指向了上述"大众社会"理论家所未竟的问题,即个体的原子化(atomization)、疏远化(alienation)和断裂化(disconnection)与社会消费、生产和传媒的大众化(massification)之间的碰撞,会产生什么样的公共危机?透过"大众社会"的理论视角,我们可以对当代社会的一些公共性的组织、伦理和文化问题做出理论注解。

首先,当代社会的领域分化和各自建立的领域规范,使得精英政治和大众日常生活的道德规范经常处于冲突状态,而大众在面对日益庞大和专业的官僚制度时,往往产生无力感、无意义感和自我疏离感。在50年代,许多学者对社会发展的政治社会化效果持相当积极的态度,认为社会的现代化会强化个人学习政治态度、政治规范、政治价值、政治行为、政治制度和政治角色的过程,从而促进政治参与。如Lerner的通过实证研究认为,经济发展造成都市化,带动教育发展与大众传媒的发达,加速了社会大众的政治化过程,进而导致政治参与的提升。[6](Lerner,1958) 当时许多学者乐观地判断,现代化过程带动了人民社会经济水平的提升,各式各样的组织林立,人民生活与政治生活之间的关系日益密切,公民自觉参与国家事物的概念日益普及,因此政治参与的质量将不断提高。但是,当代社会发展的速率远远超出人们的想象,当年科恩豪泽所精细勾画的"心理与他人孤立、人际交往缺少亲身性(impersonality)、不受社会规范约束"等大众社会特征,随着宏大的政治叙事和具体的日常实践之间的脱节而日益显现出来。大众往往用漠然来逃避社会事务,而一旦受到政治运动或社会矛盾的尖锐刺激,就会被迅速动员甚至产生爆发性的极端行为,以补偿内心的异化和焦虑。这些潜伏着的社会张力,在市民社会理论中难以找到注解,而半个世纪前大众社会理论家早已刻画了个体自我的疏离态度所隐含的大众诉求危机。科恩豪泽曾指出,大众人(mass man)往往采取自我疏离的方式逃避政治现实,这种行为取向使得他们对大众诉求具有高度的敏感性,特别是由于缺乏社会网络的依靠和中间结构的缓适,那些处于较低社会阶层的失业工人、贫困农民、边缘化群体以及自由知识分子(free-lance intellectuals)、青年人(尤其是学生)很容易产生自我疏远的态度,同时也很容易把社会的不道德性诉之于极端的政治行为,如大众运动,从而对社会的民主秩序构成威胁。[3]( Kounhauser,1956, p.223,237) 其次,现代大众传媒呈纵横交织状的发展,使人类文化呈现出多元化的风貌,原本只有少数人独享的精英文化不再高高在上,而是汇入大众文化的潮流中。大众文化消蚀了人类对虚幻神祗和道德理想主义(如革命)的盲目崇拜,强化了个体的自我意识和崇尚世俗的观念,却解构了公共性的精神大厦(如公民参与、公共空间),并经由流行音乐、电影、电视和广告等大众传媒"快餐"(fast-food)创造出一个人与人之间的交流乌托邦--"虚假社区"(pseudo-community)。詹姆斯.R.本尼格在一篇名为"大众媒体的个性化和虚假社区的出现"的文章中,曾经把"虚假社区"作为分析20世纪晚期大众社会中个人体验的概念化工具,指出人们常将仿真化的大众传播当作是人际互动,想象上面有一个社区,但这并不代表有真社区的存在。[7]( Beniger, 1987, pp. 357-371) 各种原因,正如大众社会理论家所强调的那样,大众传媒并非扮演"中间人"(middleman)的角色,也非群体不和谐的校正者,它不过是符合精英利益前提下,社会特殊利益的文化反映。可以说,大众传媒构成了当代社会的神经系统,但它所传递的大众文化却是一把双刃剑,人们可以说它张扬了个体生活的目的与价值,保护了个人的自由和平等权利,也可以说它是一种意识形态上的矫饰,因为它使对公平的承诺、对宽容的尊重、对正义的信仰变得无足轻重,并塑造了一个"拜物教化的或物化的社会"。

[8](杰姆逊,1999,p111) 在这样的社会中,商品"获得了一种'幻想的客观性',一种自主性,似乎完成了如此精确的理性和包囊一切的东西,以致人际关系--它的这个根本性质的一切痕迹都被掩盖住了。"[9](乔治·卢卡奇,1989,

p93)

值得一提的是,当代西方社会组织形态的多样性发展,不仅促进了社会利益结构的分化,还巩固了多元政治体系,使得西方社会已不可能再现纯粹的"大众社会"。因为,"大众社会"的一个重要特征就是"缺乏中介结构和组织"(The lack of intermediate structure and groups),而20世纪晚期西方社会中介组织的蓬勃壮大,使精英与大众之间添加了多层次的冲突过滤装置和缓冲带,而代议制民主和法治等社会"纠错"机制的完善,则有效地克服了大众中的非理性情绪,避免了社会的彻底政治化。正是这些中介结构(intermediary structures)的发展,

抹去了不少大众社会理论家笔下的社会阴暗着色,并奠定了市民社会理论的现实根基。

可以说,西方社会迈向市民社会形态的坚实步伐,无不得益于其多元社会组织的独立和壮大,它使得社会具有一定的自适能力,不断地调整自己,修正自己,对抗其内在的结构性伦理问题和文化矛盾,从而使上述问题的负面性影响维持在可以接受的范围内。但是,对于非西方的转型国家而言,是否能移植西方模式而直接迈入市民社会的理想社会图景呢?答案无疑是耐人寻味的。因为,一些转型国家通过植入西方式的制度结构,已经取得了初步的成效,我们不能否认历史的演变正是由那些点滴的制度变迁所推进的,但是,这些国家在发展过程中所碰到的一些深层次问题,及其所造成的制度扭曲,促使我们重新思考"大众社会"那些如黄钟大闾般的拷问,从制度背后的精神基础--文化着手,来分析转型国家所暴露的普遍性问题。

三、转型国家"大众社会"的现实逻辑:文化幻觉

笼统地说,"大众社会"理论主要在两个向度展开,其一为社会制度和组织结构,其二则是社会文化或者说社会心理。在各种不同版本的理论著述中,"大众社会"理论家既对权力精英通过大众制度影响大众保持了警惕,又对多元组织表达了褒扬的态度,更为重要的是,它深入到社会结构中的文化和伦理因素,对工业化过程的大众心理和文化基础做了深刻的检讨。他们认为工业化和城市化所必然导致的社会制度组织膨胀,是一种具有"毒性"却合理的社会演进过程。因为,大众社会中的人无疑是"小写"的,他无法抵抗得了"大写"的科层组织和国家制度对他的存在的深层面向的侵入,而这些组织和制度体系对于维持社会的运转却是必不可少的。这种对社会矛盾性的检讨,对于转型国家来说,更是震聋发聩。因为,伴随着资本商业制度在全球范围内的胜利,转型国家已经初步具备了资本主义框架内的诸种现代性,但是,这些国家仍普遍存在着"软政权"的现象,公共行政的命令贯彻能力退化、法纪松弛、效率低下、腐败蔓延。究其原因,则可以追溯到早期"大众社会"理论家所描述的"大众文化"--它孤立、脆弱、空洞、充满着挫折感,受其影响的"大众"无法像"公众"一样对权力精英形成监督、批评、建议与制约,而是受精英所影响甚至控制。

国内学者林猛曾精辟地阐述了发展中国家在制度建设过程中,由于缺乏分化带来的制衡、缺乏抽象价值方面的多元化张力和伦理实践方面的脆弱,往往陷入"自相矛盾的悖谬境地",并使得"这些国家在围绕政治经济法律方面的公共话语空间,从未真正发育成熟,而且往往为'西化'与'原教旨主义'之间无益的两极化争辩所控制,更为关键的是,多元抽象价值的缺乏,使这些国家从未真正建立制约政治科层制与经济市场的极端发展与恶性结合的文明/市民/公民社会",甚至,"真正体现了贝尔所谓的'资本主义的文化矛盾',在某些表面性的经济繁荣的背后,欠缺价值的支撑和制约,真正贫乏的时间,成为一种空壳式的现代社会"。[10](李猛,1999) 笔者看来,缺乏分化、缺乏价值的多元化和伦理实践方面的脆弱,可以从这些国家的精神文化基础--"大众文化"中找到解答。

如果延引"大众社会"理论家关于"大众"(mass)和"公众"(public)、大众文化(mass culture)和公民文化(civil culture)之间的厘分进行深入探究,我们可以发现转型国家尽管构造了不少西方式的"资本制度"、"市场制度"甚至"政治制度",但其所仰赖的精神土壤并非真正意义上的"公民文化"。因为,在转型国家推进制度建设的同时,以工业方式大批量生产、复制消费性文化商品的大众文化形式已经繁殖起来。不可否认,这种文化的功利性和世俗化倾向摧毁了文化特权和垄断,大大推动了社会的多元化和民主化进程。但是,这种文化本身的载体,仍然是米尔斯所刻画的"大众",而非"公众"。如米尔斯指出的那样,信息灵通并深具批判态度的公众(public)并不存在,他们大抵是被动无依的"大众"(mass),他们善于接受意见而非表达,服膺于权威而非反抗,习惯于依赖而非自主。换言之,哈贝马斯所曾经深刻批判资产阶级"大众文化"的辞藻,也许更适合于分析转型国家--"大众传媒塑造起来的世界所具有的仅仅是公共领域的假象。即便是它对消费者所保障的完整的私人领地,也同样是幻象"。

[11](哈贝马斯,1999,p196-197)因为,随着市场规律渗透到并控制着文化商品流通领域,批判意识逐渐转换成了消费观念,公众之间的公共交往消失了,代替它的则是同质化的个人接受行为,从而出现了前面所述的"大众文化"特征。这样的文化形态,并不能形成对行政组织的有效制衡,也无法发育成熟的市民社会。

可见,近年来转型国家所碰到的市民社会的衰退甚至"缺席"①、政治与现实的疏离、权力精英合流等现象,无不显现其深刻的"大众文化"根基,而非厚实的公民文化基础。在一致与岐异、被动与主动、依附性与参与性、政府权力与政府责任、精英领导与民众对精英的选择等权衡比较中,"大众文化"总是指向前者,甚至可以说,在其稍显现代性的外壳中,包装的是"臣民文化"的内核。这种结构形式,较之于单一的"公民文化"或"臣民文化"更具有不稳定性、矛盾性和隐蔽性。它打破了静态的社会认知结构,却在频繁的角色转换中失却了规范性;它解构了传统的权威基础,却又受制于新创造的权力精英;它颠覆了传统的道德和理想的神祗,又没有创造新的伦理体系。这种深层次症结,在伦理和文化层面上进一步解释了转型国家制度建设的"悖谬境地"。

总体上说,从"大众社会"理论中的文化视角来审视转型国家的制度建设,使我们能够抛弃对制度结构的表面感知,是从审慎的伦理和文化判断入手,来型构新的转型社会知识谱系。它提醒转型国家,必须更加重视社会制度和社会公共生活领域的伦理问题研究,从人的本质需要出发研究制度是否具有合理性、正义性和公平性。如果一项制度无法从伦理层面反映一个社会对其成员的价值引导和伦理关怀,那么发展中国家"权威主义政治文化与权威主义制度环扣的死锁"就无法解开,因为它无法引导"大众文化"向积极的"公民文化"转变。[12]( 丛日云,1999) 它还提醒我们,在现代国家建设的一项重要内容就是对公民性格的形塑。民主国家需要能担当责任的公民,需要古希腊罗马时代的"公民美德",需要"一套广泛传播的文明抑或市民的风范(refined or civil manner)。"[13](爱德华·希尔斯,1999,p33)否则,现代国家所能培养的仅仅是前面所述的大众人(mass man),他们所承载的文化特性并不能担当起培育市民社会的重任。

四、结语

兴起于19世纪末,并于20世纪中叶达到研究颠峰的"大众社会"理论,屈指算来已穿越了百年的历史。尽管,它所触及的论题是特定时代背景和意识形态之下的反映,并非社会实体的真正图像,也不是现代社会所期许的社会形态,它甚至是一个应当批判的概念,但应当承认,"大众社会"理论体系中所隐含的问题意识、对人的关怀意识和对(大众)制度的批判态度,无疑是审视当代社会种种问题的真知灼见。更为重要的是,它能够提醒我们,转型国家制度和组织的建设环境更接近于"大众社会",而非在价值理想上占优的市民社会。对于这些国家而言,这个事实判断实际上揭示了制度建设不仅要以人的自由全面发展为根本面向,还要把符合德性和正义的制度"内化"为公民的公共性格,形成公民道德和公民文化。

参考文献:

[1]戴维·米勒.布莱克维尔政治学百科全书[Z].北京:中国政府大学出版社,2002.

[2]C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford University Press, Inc.,1956.

[3]Kounhauser,William ,The Politics of Mass Society, Free Press, Glencoe,Ⅲ, 1959.

[4]Blumer, Herbert. "The Concept of Mass Society", reprinted in "Social Order and the Public Philosophy: An Analysis and Interpretation of the Work of Herbert Blumer" by Stanford M. Lyman and Arthur J. Vidich, Fayetteville, Arkansas: University of Arkansas Press,1988 [1966].p337-339.

[5]Christian J. Churchill, "Collective Dissociation in Mass Society" , "Humanity and Society ", 2004,Volume 28, Number 4 .转引自https://www.360docs.net/doc/cc12093578.html,/~cchurchi/Intro/masssoc.doc.

[6]Lerner, Daniel. The Passing of Traditional Society. New York: Free Press.1958.

[7]Beniger J.R., "Personalization of Mass Media and the Growth of Pseudo-Community" ,

Communication Research,1987, Vol. 14 No. 3 pp. 357-371.

[8]杰姆逊.后现代主义与文化理论[M].北京:北京大学出版社,1997.

[9]乔治·卢卡奇.历史和阶级意识[M].重庆:重庆出版社,1989.

[10]李猛.论抽象社会[J].社会学研究,1999(1).

[11]哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].北京:学林出版社,1999.

[12]丛日云.民主制度的公民教育功能[J].政治学研究,1999(1).

[13]爱德华·希尔斯.市民社会的美德[A].邓正来等.国家与市民社会--一种社会理论的研究路径[C].北京:中央编译出版社,1999.

注释:

①具体参见Vidich, Arthur J. and Joseph Bensman. Small Town in Mass Society: Class, Power and Religion in a Rural Community, Revised Edition. Chicago: University of Illinois Press, 2000 [1958];Seeley, John R., R. Alexander Sim, and Elizabeth Loosley. Crestwood Heights: A Study of the Culture of Suburban Life. Toronto: University of Toronto Press, 1978 [1956];Gans, Herbert J. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. New York: Vintage Books, 1967;Stein, Maurice, Arthur J. Vidich, and David Manning White. Identity and Anxiety: Survival of the Person in Mass Society. New York: The Free Press of Glencoe, 1960.

②

关于转型国家中市民社会的衰退和缺席,可参见Szklarski, Bogdan, "Party Non-system. Nascent Political Parties, Elites and the lectorate," Sisyphus, Social Studies, 1993,1(1X), p.33-54.