(完整版)虾蟹生物学试题

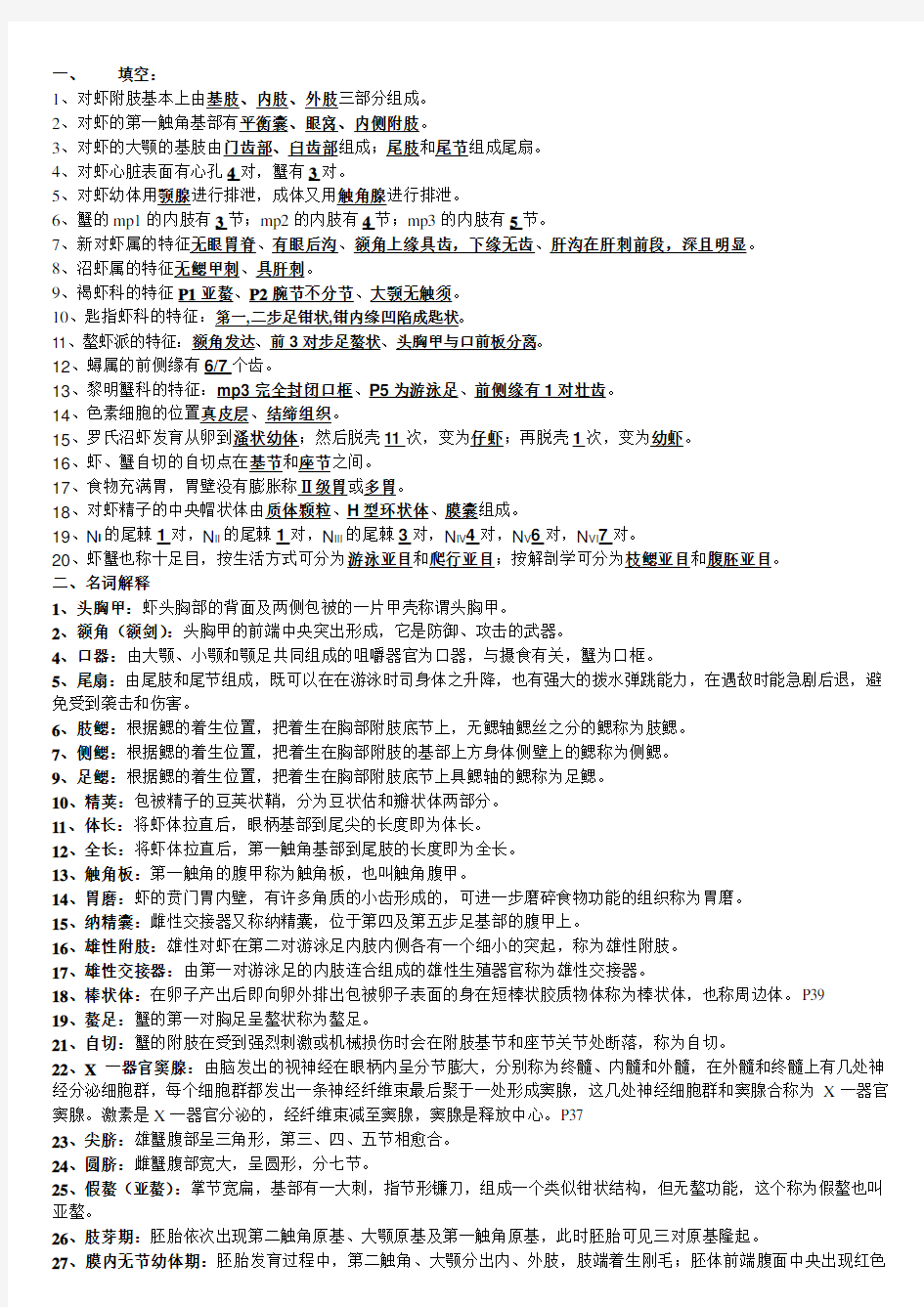

一、填空:

1、对虾附肢基本上由基肢、内肢、外肢三部分组成。

2、对虾的第一触角基部有平衡囊、眼窝、内侧附肢。

3、对虾的大颚的基肢由门齿部、臼齿部组成;尾肢和尾节组成尾扇。

4、对虾心脏表面有心孔4对,蟹有3对。

5、对虾幼体用颚腺进行排泄,成体又用触角腺进行排泄。

6、蟹的mp1的内肢有3节;mp2的内肢有4节;mp3的内肢有5节。

7、新对虾属的特征无眼胃脊、有眼后沟、额角上缘具齿,下缘无齿、肝沟在肝刺前段,深且明显。

8、沼虾属的特征无鳃甲刺、具肝刺。

9、褐虾科的特征P1亚螯、P2腕节不分节、大颚无触须。

10、匙指虾科的特征:第一,二步足钳状,钳内缘凹陷成匙状。

11、螯虾派的特征:额角发达、前3对步足螯状、头胸甲与口前板分离。

12、蟳属的前侧缘有6/7个齿。

13、黎明蟹科的特征:mp3完全封闭口框、P5为游泳足、前侧缘有1对壮齿。

14、色素细胞的位置真皮层、结缔组织。

15、罗氏沼虾发育从卵到溞状幼体;然后脱壳11次,变为仔虾;再脱壳1次,变为幼虾。

16、虾、蟹自切的自切点在基节和座节之间。

17、食物充满胃,胃壁没有膨胀称Ⅱ级胃或多胃。

18、对虾精子的中央帽状体由质体颗粒、H型环状体、膜囊组成。

19、N I的尾棘1对,N II的尾棘1对,N III的尾棘3对,N IV4对,N V6对,N VI7对。

20、虾蟹也称十足目,按生活方式可分为游泳亚目和爬行亚目;按解剖学可分为枝鳃亚目和腹胚亚目。

二、名词解释

1、头胸甲:虾头胸部的背面及两侧包被的一片甲壳称谓头胸甲。

2、额角(额剑):头胸甲的前端中央突出形成,它是防御、攻击的武器。

4、口器:由大颚、小颚和颚足共同组成的咀嚼器官为口器,与摄食有关,蟹为口框。

5、尾扇:由尾肢和尾节组成,既可以在在游泳时司身体之升降,也有强大的拨水弹跳能力,在遇敌时能急剧后退,避免受到袭击和伤害。

6、肢鳃:根据鳃的着生位置,把着生在胸部附肢底节上,无鳃轴鳃丝之分的鳃称为肢鳃。

7、侧鳃:根据鳃的着生位置,把着生在胸部附肢的基部上方身体侧壁上的鳃称为侧鳃。

9、足鳃:根据鳃的着生位置,把着生在胸部附肢底节上具鳃轴的鳃称为足鳃。

10、精荚:包被精子的豆荚状鞘,分为豆状估和瓣状体两部分。

11、体长:将虾体拉直后,眼柄基部到尾尖的长度即为体长。

12、全长:将虾体拉直后,第一触角基部到尾肢的长度即为全长。

13、触角板:第一触角的腹甲称为触角板,也叫触角腹甲。

14、胃磨:虾的贲门胃内壁,有许多角质的小齿形成的,可进一步磨碎食物功能的组织称为胃磨。

15、纳精囊:雌性交接器又称纳精囊,位于第四及第五步足基部的腹甲上。

16、雄性附肢:雄性对虾在第二对游泳足内肢内侧各有一个细小的突起,称为雄性附肢。

17、雄性交接器:由第一对游泳足的内肢连合组成的雄性生殖器官称为雄性交接器。

18、棒状体:在卵子产出后即向卵外排出包被卵子表面的身在短棒状胶质物体称为棒状体,也称周边体。P39

19、螯足:蟹的第一对胸足呈螯状称为螯足。

21、自切:蟹的附肢在受到强烈刺激或机械损伤时会在附肢基节和座节关节处断落,称为自切。

22、X一器官窦腺:由脑发出的视神经在眼柄内呈分节膨大,分别称为终髓、内髓和外髓,在外髓和终髓上有几处神经分泌细胞群,每个细胞群都发出一条神经纤维束最后聚于一处形成窦腺,这几处神经细胞群和窦腺合称为X一器官窦腺。激素是X一器官分泌的,经纤维束减至窦腺,窦腺是释放中心。P37

23、尖脐:雄蟹腹部呈三角形,第三、四、五节相愈合。

24、圆脐:雌蟹腹部宽大,呈圆形,分七节。

25、假螯(亚螯):掌节宽扁,基部有一大刺,指节形镰刀,组成一个类似钳状结构,但无螯功能,这个称为假螯也叫亚螯。

26、肢芽期:胚胎依次出现第二触角原基、大颚原基及第一触角原基,此时胚胎可见三对原基隆起。

27、膜内无节幼体期:胚胎发育过程中,第二触角、大颚分出内、外肢,肢端着生刚毛;胚体前端腹面中央出现红色

眼点,胚体在卵膜内逐渐转动。

1、雄性附肢:雄性对虾的第二游泳足的内肢内侧的一细小突起。

2、颚舟片:第二小颚外肢发达,呈叶片状,称颚舟片,可以不断鼓动,使鳃腔中的水川流不息,以助呼吸。

3、关节鳃:着生在体壁和底节相连的关节膜上的鳃。

4、贲门胃:它是囊状物,可容纳食物,且其内壁有角质小齿,可磨碎食物。

5、口枢:蟹的大颚、两个小颚,三个颚足组成的,具有摄食的功能。

6、纵缝:虾的头胸甲中央的一条色素线,非沟非脊。

7、亚螯:又称为假螯,褐虾笠的第一步足的指节,掌节组成内螯刺,似螯,不具螯的功能。

8、生殖蜕壳:雌性的对虾在交尾前一定要蜕壳;并在新壳未变硬时交尾,这次蜕壳因与生殖有关,称为生殖蜕壳。10、响器:鼓虾科第一步足大小左右不对称,其中一个特化成臼窝和杆突,组成的结构称为响器,能发出声音。

13、周边体:在卵子产出后即向卵外排出包被卵子表面的身在短棒状胶质物体称为周边体,也称棒状体。

14、口前板:虾的上唇前方至第一触角基部之间的甲板小片称为口前板。

三、问答题:

1、对虾溞状幼体三期的比较特征?

答:Z1:头胸甲出现,无额角,头胸甲只盖住胸部的2—3节,复眼无柄、腹部分化不完善。

Z II:腹部6节,尾节未分化;有额角,复眼、眼柄。Max3、mp1—mp5出现雏形。

Z III:头胸甲增大,后缘盖住第四、五节中部,腹部分化完善,各节分界清楚。尾肢出现,Max3、mp1—mp5 共6对附肢增大,无腹肢。

2、卵巢发育成熟期的标志特征:

答:一、卵巢达到最大丰满度,前叶伸到胃区,后叶覆盖整个腹部;二、质地结实,与周围组织分界清楚;三、头胸部与腹部交接地方,呈龟裂状,卵粒清楚;四、腹部第一节卵巢向两侧突起大;五、核膜消失,核仁溶解,滤泡膜消失,周边体长,卵黄颗粒很粗大。

3、如何鉴定日本对虾:

答:日本对虾主要特征:额角侧沟(脊)长,伸至头胸甲后缘附近,有中央沟,且深而长,额角沟和额角脊,额角沟后端显著呈双叉形,有肝脊,身体有横斑,额角侧沟窄而深,窄于额角后脊,封闭型纳精囊,纳精囊方袋形,前缘横开口,雄性交接器中叶顶端之突起大,弯向腹面。

4.虾类的X-器官、窦腺,位于虾蟹类动物的眼柄内,合称x-器官—窦腺复合体,神经细(腺体是一种神经一血器官),后接索器存在于游泳虾类(十足目,口足目二类甲壳动物),位于围咽神经节处,由该神经分支扩张而成,亦为神经一血器管。,围心器:多见于爬行虾蟹类,位于围心腔内侧壁,横跨围心腔上方,处于腮静脉的周围。包含神经内分泌细胞、周边神经内分泌细胞、连接神经纤维以及来自胸部和腹部各神经分泌细胞的终端。,Y-器官:非神经内分泌器官,来源于外胚层,不同种类形状各异,位置不同。,X-器官年主要分泌物是MZH和GHH,前者抑制y-器官蜕皮激素的分泌,后者抑制性腺发育。,后接索器和围心腔神经内分泌产物主要为各种胺类和多肽类。用于控制色活动,促进心脏功能及呼吸活动,此外还参与渗透压和离子调控过程。,Y-器官的主要分泌物为脱皮激素,主要成分为20—羟蜕皮酮及共同产物。

5.虾蟹的异同:虾蟹类均为甲壳动物,蟹类是十足中短尾类的种类,虾类为多种甲壳支物类群的总称,对人类经济价值较高的甲壳类大多属于十足。十足从形体上分:(1)虾形动物,体修长,腹部发达,有游泳虾类和爬行虾类。(2)蟹形动物,多扁平腹部不发达或退化。蟹和虾不同,蟹的身体是背腹扁平的,腹部明显退化,折与头胸部的下方。与虾一样,蟹有20(21)体节,分为头部,胸部和腹部,头胸部愈合,其背面有头胸甲,其表面起伏不平,形成若干区域,这些区和内脏器官的位置相适应。

6.蜕壳活动的调节:X—器官窦腺作用:(1)有一种激素能抑制壳素,阻碍营养物质和钙质的贮存,因此这种激素的多寡之间关系到蜕壳间期的长短。(2)有一种激素,抑制Y—器官的作用,当蜕壳周期已进入蜕壳前期时,能加速蜕壳前期各生理活动的进行。(3)有一种激素能控制对虾蜕壳后进入虾体内的水分量,使虾的体积不会盲目增大。Y—器官作用:分泌促进蜕壳的激素。

7.蚤状幼体和糠虾幼体的特征:蚤状幼体:体分为头胸部与腹部,分节明显,出现复眼,颚足双枝型为运动器官,后期尾肢生出,形成尾扇。蚤状幼体亦为浮游生活,开始摄食,多为滤食性,后期始具捕食能力。糠虾幼体:腹部发达,出现腹肢,胸肢双肢型,营浮游生活。捕食能力强。龙虾类,螯虾类的初孵幼体即糠虾幼体,龙虾类的糠虾幼体又称叶状幼体。