苏教版语文必修三文言文知识整理(答案版)

学考复习之必修三文言文知识整理班级姓名号次

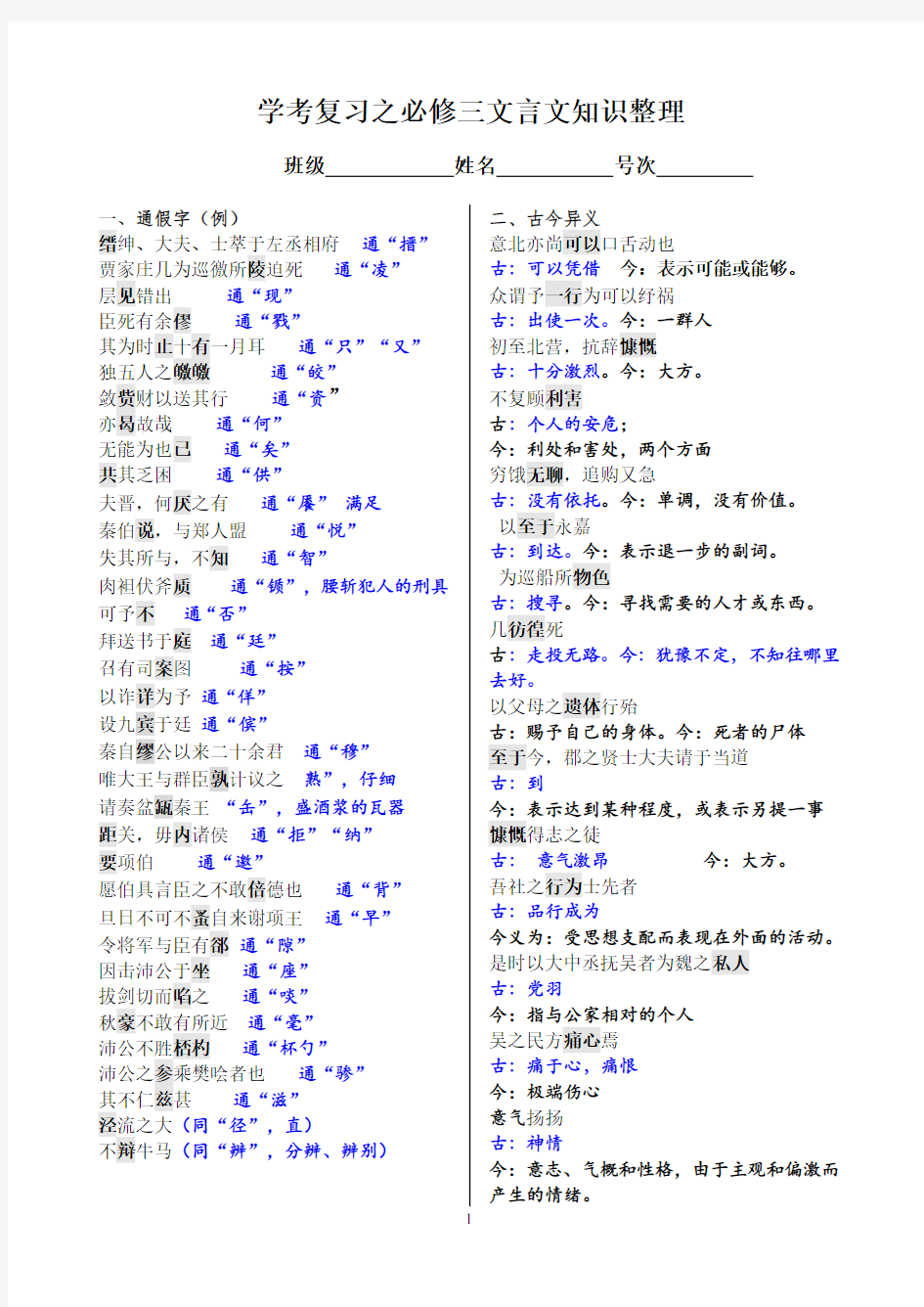

一、通假字(例)

缙绅、大夫、士萃于左丞相府通“搢”贾家庄几为巡徼所陵迫死通“凌”

层见错出通“现”

臣死有余僇通“戮”

其为时止十有一月耳通“只”“又”

独五人之皦皦通“皎”

敛赀财以送其行通“资”

亦曷故哉通“何”

无能为也已通“矣”

共其乏困通“供”

夫晋,何厌之有通“餍”满足

秦伯说,与郑人盟通“悦”

失其所与,不知通“智”

肉袒伏斧质通“锧”,腰斩犯人的刑具可予不通“否”

拜送书于庭通“廷”

召有司案图通“按”

以诈详为予通“佯”

设九宾于廷通“傧”

秦自缪公以来二十余君通“穆”

唯大王与群臣孰计议之熟”,仔细

请奏盆缻秦王“缶”,盛酒浆的瓦器

距关,毋内诸侯通“拒”“纳”

要项伯通“邀”

愿伯具言臣之不敢倍德也通“背”

旦日不可不蚤自来谢项王通“早”

令将军与臣有郤通“隙”

因击沛公于坐通“座”

拔剑切而啗之通“啖”

秋豪不敢有所近通“毫”

沛公不胜桮杓通“杯勺”

沛公之参乘樊哙者也通“骖”

其不仁兹甚通“滋”

泾流之大(同“径”,直)

不辩牛马(同“辨”,分辨、辨别)二、古今异义

意北亦尚可以口舌动也

古:可以凭借今:表示可能或能够。

众谓予一行为可以纾祸

古:出使一次。今:一群人

初至北营,抗辞慷慨

古:十分激烈。今:大方。

不复顾利害

古:个人的安危;

今:利处和害处,两个方面

穷饿无聊,追购又急

古:没有依托。今:单调,没有价值。

以至于永嘉

古:到达。今:表示退一步的副词。

为巡船所物色

古:搜寻。今:寻找需要的人才或东西。几彷徨死

古:走投无路。今:犹豫不定,不知往哪里去好。

以父母之遗体行殆

古:赐予自己的身体。今:死者的尸体

至于今,郡之贤士大夫请于当道

古:到

今:表示达到某种程度,或表示另提一事慷慨得志之徒

古:意气激昂今:大方。

吾社之行为士先者

古:品行成为

今义为:受思想支配而表现在外面的活动。是时以大中丞抚吴者为魏之私人

古:党羽

今:指与公家相对的个人

吴之民方痛心焉

古:痛于心,痛恨

今:极端伤心

意气扬扬

古:神情

今:意志、气概和性格,由于主观和偏激而产生的情绪。

颜色不少变

古:脸色

今:指由物反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

非常之谋难于猝发

古:非同寻常

今:程度副词,十分,极

令五人者保其首领,以老于户牖之下

古:头颅,借指性命

今:借指某些集团的领导人

若舍郑以为东道主

古:东方道路上的主人

今义:请客的主人

微夫人之力不及此

古:那个人

今:尊称别人的妻子

行李之往来,共其乏困

古:使者,出使的人;

今:外出之人随身携带的物品

璧有瑕,请指示王

古义:给……看;今义:上级给下级的命令传以示美人及左右

古义:妃嫔;今义:美貌的女子

古:代指秦王身边侍候的人

今:两个方位名词

未尝有坚明约束者也

古:信约今义:限制使不出范围

不如因而厚遇之

古:趁此就

今义:表示因果关系的连词

明年,复攻赵

古:事情发生的第二年今:今年的下一年于是前进缶

古:走上前进献今:向前行动或发展

宣言曰:“我见相如,必辱之。”

古:扬言,动词;今:表明立场观点的文告臣所以去亲戚而事君者

古:亲,指内亲,父母兄弟姐妹等;戚,外戚,母系或妻系的亲属。“亲戚”一般指内亲,有时也指外戚。

今:指跟自己的家庭有婚姻关系的家庭或它的成员

鄙贱之人,不知将军宽之至此也古:见识鄙陋,身份卑贱今:卑鄙下贱

沛公居山东时

古:崤山以东战国时泛指六国之地

今:指山东省

而听细说,欲诛有功之人

古:指小人离间之言详细叙说

约为婚姻

古:儿女亲家

今:由结婚而形成的夫妻关系

备他盗之出入与非常也

古:指意外之事

今:副词,很、非常

将军战河北

古:黄河以北今:河北省

百川灌溉河

古:黄河今:黄河

于是焉河伯欣然自喜

古:在这时

今:表示后一事紧接着前一事

至于北海

古:北方的大海,具体指东海的北部

今:英国东部与欧洲大陆之间的海域;中国广西一城市名

吾非至于子之门则殆矣

古:到达今:表示另提一事

吾长见笑于大方之家

古:修养很高、明白事理的人

今:自然;慷慨,不吝啬

三、词类活用(例)

北虽貌敬(名作状,貌:表面上)

予分当引决(名作状,分:按名份)

草行露宿(名作状,草:在荒野里。露:在露天下。)

日与北骑相出没(名作状,日:每天)

夜则以兵围所寓舍(名作状,夜:在夜里)道中手自抄录(名作状,亲手)

道海安、如皋(名作动,取道)

庐陵文天祥自序其诗(名作动,为……作序)名曰《指南录》(名作动,命名)

则直前诟虏帅失信(名作动,走上前)

贾家庄几为巡徼所陵迫死(动作名,巡查的军官)

北亦未敢遽轻吾国(形作动,轻视)

变姓名,诡踪迹(形作动,隐蔽)

去今之墓而葬焉(名词作动词,修墓)

其疾病而死(名词作动词,患疾病)

为之声义(名作动,伸张)

缇骑按剑而前(名词作动词,走上前)

以大中丞抚吴者为魏之私人

(名词作动词,抚慰)

买五人之头而函之

(名作动,用棺材收敛)

哀斯墓之徒有其石也,而为之记

(名词作动词,作记)

众不能堪,抶而仆之

(动词使动用法,使……倒地)

安能屈豪杰之流

(动词使动用法,使……屈身)

不敢复有株治

(动词作名词,株连治罪的事情)

吾社之行为士先者(形作名,榜样,表率)不能容于远近(形容词作名词,远近的百姓)亦以明死生之大(形作名,重大意义)

匹夫之有重于社稷也

(形作名,重要作用)

则尽其天年(形容词作动词,享尽)

人皆得以隶使之

(名词作状语,像对待奴仆那样)

晋军函陵(名词作动词,驻军、驻扎在函陵)与郑人盟(名词作动词,结盟)

邻之厚,君之薄也

(形容词作动词,变厚,变弱)

若亡郑而有益于君

(动词使动用法,使……亡)

越国以鄙远(名词意动用法,以……为鄙,形容词用作名词,远地)

行李之往来,共其乏困

(形作名,缺乏的物质)

阙秦以利晋(动词使动用法,使……损害;形容词使动用法,使……受益)

夜,缒而出(名作状,在夜里)

朝济而夕设版焉(名作状,在早上)

既东封郑,又欲肆其西封(名词作状语,在东方、在西方;名词使动用法,使……为边境)且君尝为晋君赐矣(动作名,恩赐)

邻之厚,君之薄也(形作动,变厚,变薄)因人之力而敝之,不仁(形作动,损害)

江海下百川(名作动,居于……之下)

貌恭而不心服(名作状,在表面上,在内心)人君当神器之重(形作名,重任)

居域中之大(形作名,重大的地位)

居安思危(形作名,安宁的时候)

想谗邪(形作名,说坏话的邪恶之人)

则思正身以黜恶(形作名,奸恶的人)

择善而从之(形作名,好的意见)

简能而任之(形作名,有才能的人)

则思虚心以纳下(形作使动,使……谦虚)则思正身以黜恶(形作使动,使……端正)知止以安人(形作使动,使……安定)

必固其根本(形作使动,使……牢固)

鸣琴垂拱(动作使动,使……鸣)

何必劳神苦思

(动作使动,使……劳累、辛苦)

乐盘游,则思三驱以为度(形作意动,以……为乐)

忧懈怠,则思慎始而敬终(形作意动,以……为忧)

舍相如广成传(名词作动词,安排……住宿)乃使其从者衣褐,怀其璧(名词作动词,穿)左右欲刃相如(名词作动词,用刀杀)

秦御史前书(名词作动词,走上前)

请以赵十五城为寿(名词作动词,向人敬酒或献礼)

臣乃敢上璧(名词作动词,献上)

赵王于是遂遣相如奉璧西入秦

(名作状,向西)

怒发上冲冠(名作状,向上)

故令人持璧归,间至赵矣(名作状,抄小路)而相如廷叱之(名作状,在朝廷上)

臣舍人相如止臣曰(使……止)

宁许以负秦曲(使……承担)

毕礼而归之(使……完毕、归)

臣请完璧归赵(使……完整的)

大王必欲急臣(使……急)

秦王恐其破璧(使……破碎)

且庸人尚羞之(以……为羞)

以先国家之急而后私仇也(以……为先、

后)

严大国之威以修敬也(形作动,尊重、敬畏)臣头今与璧俱碎于柱矣(形作动,撞碎)

项伯乃夜驰之沛公军(名作状,在夜里)

吾得兄事之(名作状,像对待兄长那样)常以身翼蔽沛公

(名作状,像鸟张开翅膀一样)

头发上指(名作状,往上)

道芷阳间行(名作状,抄小路)

沛公军霸上(名作动,驻军)

道芷阳间行(名作动,取道)

籍吏民(名作动,登记)

范增数目项王(名作动,以目示意,使眼色)沛公欲王关中(名作动,称王)

亡去不义(名作动,符合道义)

刑人如恐不胜(名作动,处罚)

素善留侯张良(形作动,交往、友善)

豪毛不敢有所近(形作动,接触、沾染)

此其志不在小(形作名,小的方面)

沛公今事有急(形作名,紧急的事)

先破秦入咸阳者王之

(名词的使动用法,使……为王)

臣活之(使动方法,使……活下来)

沛公旦日从百余骑来见项王

(使……跟从)

交戟之卫士欲止不内

(使……止、内)

拔剑撞而破之(形作使动,使……破)

此亡秦之续耳(动作名,后续者)

秋水时至(名作状,按季节)

顺流而东行(名作状,向东)

东面而视(名作动,朝向)

以其亏人愈多(名作动,损害)

从而誉之(名作动,赞美)

众闻则非之(形作动,非难,指责)

四、解释下列黑体重点实词

(具体答案见课文注解)

五、文言句式(写出每一组的句式类型)

死生,昼夜事也

即今之傫然在墓者也。斯固百世之遇也。

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也

是时以大中丞抚吴者为魏之私人

故今墓中全乎为五人也

不可谓非五人之力也

是寡人之过也

君之所知也

因人之力而敝之,不仁

斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也

廉颇者,赵之良将也

蔺相如,赵人也

和氏璧,天下共传宝也

吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也此天子气也。

沛公之参乘樊哙者也。

此亡秦之续耳。

楚左尹项伯者,项羽季父也。

亚父者,范增也。

夺项王天下者必沛公也。

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。人方为刀俎,我为鱼肉。

今人有大功而击之,不义也。

今至大为攻国

以上为判断句

予羁縻不得还

真州逐之城门外

贾家庄几为巡徼所陵迫死

初,奉使往来,无留北者

几以不纳死

吾属今为之虏矣

或脱身以逃,不能容于远近

予犹记周公之被逮

激于义而死焉者也

激昂大义

而君幸于赵王

秦城恐不可得,徒见欺

臣诚恐见其于王而负赵

使不辱于诸侯

若属皆且为所虏

吾属今为之虏

吾长见笑于大方之家

以上为被动句

避哨(于)竹林中/出入(于)乱尸中

亦以(之)明死生之大

断头置(于)城上,颜色不少变

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南

拔剑撞(之)而破之

项王则受璧,置之(于)坐上

断头置(于)城上

投缳(于)道路

激昂(于)大义

扼腕(于)墓道

晋军(于)函陵

敢以(之)烦执事

若舍郑以(之)为东道主

乐盘游,则思三驱以(之)为度

均之二策,宁许(之)以负秦曲

不如因(之)而厚遇之

今君乃亡(于)赵走(于)燕

请奉盆缶(于)秦王

遂与秦王会(于)渑池

沛公军(于)霸上

私见张良,具告以事

欲呼张良与(之)俱去。

毋从(之)俱死也。

将军战(于)河北,臣战(于)河南。(樊哙)置之坐上。

竖子,不足与(之)谋

其不义又甚(于)入人园圃。

上为政者得(之)则罚之

从而誉之,谓之(为)义

以上为省略句

骑数千过其门

缙绅而能不易其志者

四海之达,有几人欲

求人可使报秦者

径流之大

以上为定语后置句

不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献谄于后郡之约以连兵大举

请罪于先人之墓

日与北骑相出没于长淮间

贤士大夫请于当道

且立石于其墓之门

忠义暴于朝廷

荣于身后

令五人保其首领以老于户牖之下

匹夫之有重于社稷

列其姓名于大堤之上

以其无礼于晋

且贰于楚也

佚之狐言于郑伯曰

若亡郑而有益于君

虽董之以严刑,振之以威怒

拜送书于廷

具告以事

长于臣

得复见将军于此

贪于财货

因击沛公于坐

以上为状语后置句

钩党之捕遍于天下

何厌之有

何以知之

君何以知燕王

然不自意能先入关破秦

籍何以至此?

客何为者?

大王来何操?

沛公安在?

以为莫己若者

以为莫己若者,我之谓也。

以上为宾语前置句

(引见,延请)

(拉)

(牵,拉,引申为掉转)

发:

(拿出)

(头发)

哉(抒发)

(发送)

徒:

为之记(空,徒然)

故:

(所以)

故交,老交情)

(及,比得上)

(往,去)

(如恐)

(料想)

(意图)

(举起)

谢:

(道歉,谢罪)

(感谢)

兼有道歉和告辞之意)

负:

(使……担负)

(倚仗)

(辜负)

以:

(连词,表目的)

(介词,表

凭借)

(连词,表修饰)

(连词,相当于“而”,

表承接)

(介词,用)

不敢复有株治(介词,

(连词,表目的)

(介词,把)

(连词,表目的)

(介词,凭)

(连词,表承接)

(连词,表修饰)

(连词,表承接)

(连词,表修饰)

(承接)

(连词,表承接)

(连词,表承

(连词,表转折)

(连词,表并列)

(连词,表修饰)

(连词,表承接)

焉:

兼词,于此,在这里)

他,代“毛一鹭”)

疑问代词,何,为什么)

(疑问代词,哪里)

(助词,的)

(助词,宾语前置的标志)

(动词,去,往)

哀斯墓之徒有其石也,

(前为助词,

(的)

(前一个助词,指代秦君)

(到)

(代词,代后面所说的俗语)

(的)

其:

(代词,代自己)

(指示代词,那)

(代词,指代郑文公)

(代词,这) (代词,指代晋国)

代词,指代自己) 表商量语气,相当于“还是”)

(连词,表递进,况且)

属皆且为所虏(将) (尚且)

焉(介词,表被动) (介词,向)

墓之门(介词,在) (介词,在)

(对) 贪对于) (比) (在) 为: 以旌所做) 以大中之私人(是) (替,给) 思三驱以(作为) (被) (当,做) 王窃闻秦王善者(演奏) (替,给) 口舌(立下) ,姻(结成)

取也(认为)

(对,对于)

遇之(趁机)

(于是,就) 因宾客至蔺相如门谢罪(经由,通过) 恩所加,则思无因喜而谬赏(因为)

人教版语文必修一文言文知识梳理

《烛之武退秦师》文言知识点梳理表一、通假字: 无能为也已:同无能为也已:,“矣”已,了。 共其乏困:共其乏困:共,通“供”,供给。供给。 何厌之有:厌,通“餍”,满足。满足。 秦伯说:说,通“悦”,高兴。高兴。 失其所与,不知:失其所与,不知:知,通“智”,明智实词活用: 二、实词活用: 1、名词活用: 名词活用作状语: 夜缒而出:夜,在夜里。 既东封郑:东,在东边。 名词活用作动词: 晋军函陵:军,驻扎。 且贰于楚也:贰,从属二主。 夜缒而出:夜缒而出:缒,用绳子栓着往下送。 与郑人盟:订立盟约。与郑人盟:盟,订立盟约。 2、形容词活用: 形容词活用作名词: 越国以鄙远:远,远地。 共其乏困:乏困,共其乏困:乏困,缺少的东西。 形容词活用作动词: 肆其西封:肆,扩张。 3、使动用法: 烛之武退秦师:退,动词使动用法,使……撤退。 若亡郑而有益于君:亡,动词使动用法,使…灭亡。 阙秦以利晋:阙,动词使动用法,使…减少。削减。 4 名词使动用法, 利,名词使动用法,得到好处。使…得到好处。 因人之力而敝之:敝,形容词使动用法,使……破损。损害。 4、意动用法: 越国以鄙远:鄙,名词意动用法,以…作为边境,把…当作边境。 既东封郑:封,名词意动用法,以…作为边境,把…当作边境。一、古今异义: 今:现在。 以为:以(之)为,把……当作。 行李:出使的人。 夫人:那人。 去:离开,距离。 二、固定句式: 言于……曰:对……说。所字结构”所+动词= 名词性短语

五、特殊句式: 1、判断句:是寡人之过也。因人之力而敝之,不仁。 2、省略句: 晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (烛之武)辞曰 敢以(之)烦执事 3、变式句(倒装句): 状语后置: 以其无礼于晋:于晋无礼 且贰于楚也:且于楚贰也 若亡郑而有益于君:于君有益 宾语前置: 何厌之有:何有厌? 六、重点虚词: 之 1、代词。 2、助词:(1)“的”。 (2)主谓之间取消句子独立性,无实义。 (3)提前宾语 (4)补足音节无实义。 3、动词,到,去,往。 以 1、介词,凭借,用。 2、连词,因为。 3、相当于“而”: (1)表并列 (2)表转折(3) 表递进(4)表承接(5)表修饰4、表目的,来。 为 wéi 动词,做。 wèi 介词,替,给。 夫 fū名词,男子;老师;丈夫。 fú句首发语词,无实义。代词,那。句尾语气助词,表感叹。 《荆轲刺秦王》文言知识点梳理表一、通假字: 秦王必说见臣:说通“悦”,高兴。 今日往而不反者:反,通“返”,回来。 燕王诚振怖大王之:振,通“震”,震慑。 愿大王少假借之:稍微。少,通“稍”,稍微。 图穷而匕首见:见通“现”,显露。 秦王还柱而走:还通“环”,绕。 卒起不意:卒,通“猝”,突然。

01 必修三文言文重点字词积累

必修三文言文重点字词积累 寡人之于国也 一、实词 1、河内凶.:荒年 2、则移其民于河东:黄河以东(此处无倒装) 3、邻国之民不加.少:更加 4、请.以战喻:请允许我 5、以五十步笑百步,则何如:固定格式,怎么办呢?(宾语前置) 6、王如.知此:如果 7、谷不可胜.食也:尽、完 8、是使民养生丧死 ...无憾也:生/死:形容词活用名词,活着/死去的人。丧:为动用法,为…办丧事。 9、五十者可以衣.帛矣:名词活用动词,穿。 10、申.之以孝悌之义:反复陈述 11、然而不王者:这样却 12、涂有饿殍而不知发:由振奋引申至开仓。13、非我也,兵.也:兵器、武器 14、斯.天下之民至焉:则、那么 【附】斯:①代词,这②连词,则、那么③不译 二、固定句式(参考课后练习二) 1、或百步而后止,或五十步而后止(或……或……) 2、直不百步耳,是亦走也。(直……耳,是……也) 3、谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。(状语后置) 4、未之有也(宾语前置) 5、是何异于刺人而杀之,曰:‘非我也,兵也。’(是何异于……) 三、虚词 1、之 (1)凑足音节,无实义: 寡人之于国也填然鼓之 鸡豚狗彘之畜 (2)结构助词,的: 察邻国之政邻国之民不加少,寡人之民不加多 王道之始也五亩之宅 百亩之田数口之家可以无饥矣 谨庠序之.教,申之以孝悌之.义斯天下之民至焉 (3)主谓之间取消句子独立性 无如寡人之用心者则无望民之多于邻国也 (4)代词 树之以桑申之.以孝悌之义 未之.有也是何异于刺人而杀之 2、以 (1)凭借:以五十步笑百步五十者可以衣帛矣(可以凭借) (2)按照:斧斤以时入山林 (3)把:树之以桑申之以孝悌(tì)之义 3、于 (1)对于:寡人之于国也(2)到:则移其民于河东,移其粟于河内 (3)比:则无望民之多于邻国也(4)在:颁白者不负戴于道路矣 (5)与:是何异于刺人而杀之

人教版语文必修三文言文知识点整理

必修三文言文 《寡人之于国也》《劝学》 一、通假字 1. 无望民之多于邻国也(“”通“”,) 2. 鸡豚狗彘之畜,无失其时 3. 颁白者不负戴于道路矣 4. 涂有饿莩而不知发(“(“ (“ ”通“ ”通“ ”通“ ”, ”) ”) ) 5. 木直中绳,輮以为轮 6. 虽有槁暴 7. 君子生非异也(“ (“ (“”通“ ”通“ ”) ”通“ ”, ”,) ) 二、古今异义 1. 七十者可.以.食肉矣古义: 今义:表示可能、能够、同意、认可之意。 2. 然.而.不王者古义: 今义:转折连词。用在后半句话的开头。 3. 是使民养.生.丧死无憾也古义: 今义:保养身体 4. 木直中绳,輮以为..轮古义: 今义:认为 5. 君子博.学.而日参省乎己古义: 今义:学问广博精深 6. 蚓无爪.牙.之利,筋骨之强古义: 今义:多比喻坏人的党羽,多含贬义 7. 非蛇鳝之穴无可寄托..者古义: 今义:①托付;②把希望、理想、感情等放在(某人身上或 某种事物上) 三、一词多义 数罟不入洿池(《寡人之于国也》)() 数口之家,可以无饥矣(《寡人之于国也》)() 1. 数范增数目项王(《鸿门宴》)() 则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(《六国论》)()愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)() 金就砺则利(《劝学》)() 假舆马者,非利足也,而致千里(《劝学》)() 蚓无爪牙之利(《劝学》)() 2. 利力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,(《史记·项羽本纪》)() 便利此月内,六合正相应(《孔雀东南飞并序》)() 父利其然也,日扳仲永环谒于邑人(《伤仲永》)()

顺风而呼,声非加疾也( 《劝学》) 君有疾在腠理( 《扁鹊见蔡桓公》 ) 寡人有疾,寡人好色( 《孟子·梁惠王上》 ) ( ( ) ) ( ) 4. 疾 会长老,问之民所疾苦( 庞涓恐其贤于己,疾之( 嫉恶如仇 虽乘奔御风,不以疾也( 《西门豹治邺》 ) 《史记·孙膑列传》 ) ( ( ) 《三峡》) ( ( ) ) ) 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰( 不能称前时之闻( 《伤仲永》) 《劝学》) ( ( ) ) 人而无信,不知其可也( 《论语·为政》 ) ( ) 余知而无罪也( 《左传·昭公二十年》 ) ( ) 君子生非异也,善假于物也( 《劝学》) ( ) 乃悟前狼假寐,盖以诱敌( 《狼》) 3. 假 以是人多以书假余( 《送东阳马生序》 ) ( ( ) ) 愿大王少假借之( 《荆轲刺秦王》 ) 乃以吴叔为假王( 《史记·陈涉世家》 ) ( ( ) ) 5. 闻 能谤讥于市朝,闻寡人之耳者( 《邹忌讽齐王纳谏》 ) ( ) 以勇气闻于诸侯( 《廉颇蔺相如列传》 ) ( ) 扫后更闻香( 《和张秀才落花有感》 ) ( ) 博闻强识,明于治乱,娴于辞令( 《屈原列传》) ( ) 青,取之于蓝,而青于蓝( 《劝学》) ( ) 君子博学而日参省乎己( 《劝学》) ( ) 6. 而 吾尝终日而思矣( 《劝学》) 积善成德,而神明自得( 《劝学》) ( ( ) ) 蟹六跪而二螯( 《劝学》) ( ) 四、词类活用 (一)名词的活用 1. 名词作动词 2. (二)动词的活用动词作名词 ① 填然鼓.之 ②然而不王.者 ③树.之以桑 ④五十者可以衣.帛也 ( ( ( ( ) ) ) ) ⑤王无罪.岁 ( ) ⑥假舟楫者,非能水 .也 ( ) 名词作状语 ①君子博学而日.参省乎己 ( ) ②上.食埃土,下.饮黄泉 ( )

必修一文言文基础知识梳理

必修一文言文基础知识梳理 烛之武退秦师 一、指出下列句中的通假字并解释 1.今老矣,无能为也已通“”,释义: 1.已,同“矣”,了。 2.行李之往来,共其乏困通“”,释义: 2.共,通“供”,供给。 3.夫晋,何厌之有通“”,释义: 3.厌,通“餍”,知足,满足。 4.秦伯说,与郑人盟通“”,释义: 4.说,通“悦”,高兴。 5.失其所与,不知通“”,释义: 5.知,通“智”,明智。

二、一词多义 1、贰 ①以其无礼于晋,且贰.于楚也 ②不迁怒,不贰.过 1、贰:①从属二主;②再,重复。 2、鄙 ①蜀之鄙.有二僧 ②越国以鄙.远,君知其难也 ③肉食者鄙.,未能远谋 ④我皆有礼,夫犹鄙.我 2、鄙:①边邑,边远的地方;②把……作为边邑;③庸俗,鄙陋;④轻视,看不起。 3、许 ①许.君焦、瑕,朝济而夕设版焉 ②杂然相许. ③潭中鱼可百许.头

④先生不知何许.人也 3、许:①答应,听从;②赞同;③约数; ④表处所,地方。 4、微 ①微.夫人之力不及此 ②参如微.时,与萧何善 ③微.言大义 ④见微.知著 ⑤国势衰微. 4、微:①假如没有;②卑贱;③幽微,精妙;④隐蔽,不显露;⑤衰败。 5、敝 ①因人之力而敝.之 ②曹操之众,远来疲敝. ③使史更敝.衣草 5、敝:①损害,衰败;②敝:疲惫;③屦

坏,破旧。 6、焉 ①焉.用亡郑以陪邻 ②若不阙秦,将焉.取之 ③子亦有不利焉. ④朝济而夕设版焉. 6、焉:①何,为什么;②哪里;③语气助词,如“啊”;④兼词,“于之”,在那里。 7、以 ①以.其无礼于晋②敢以.烦执事③越国以.鄙远④焉用亡郑以.陪邻⑤若舍郑以.为东道主⑥以.乱易整⑦阙秦以.利晋 7、以:①连词,因为;②介词,拿,来; ③连词,表顺承;④连词,表顺承;⑤介词,把;⑥介词,用;⑦连词,用来。 8、而

最新人教版高中语文必修三文言文翻译

人教版·高中语文必修三 《蜀道难》 1噫,哎呀,好高啊好险啊!蜀道之难,难于上青天!蚕丛和鱼凫是古蜀国的帝王,他们开国的事业何等茫然。从古到今四万八千年,秦蜀二地从不通人烟。西面太白山上只有鸟飞的路线,可以通往峨眉山巅。多少壮士在地裂山崩中死去,然后才有一条天梯似的栈道互相钩连。上有那驾着六龙的日车也要回头的高峰,下有那奔腾澎湃的激流也要倒退的回川。连高飞的黄鹤也不得过啊,猿猴要过也无法攀援。青泥岭上路,盘旋又盘旋,百步九折绕山峦。抬起头来不敢出大气,手摸星辰头顶天。只好坐下来手按胸口发长叹。 2问那些入蜀的人什么时候回来呢?这可怕的蜀道,实在难以登攀!只听见鸟儿在古树上哀号,雌的跟着雄的飞绕在林间。又听见子规在月下哭泣:“不如归去!不如归去!……”一声声,愁满空山。蜀道之难,难于上青天!听一听也会使人失去青春的容颜。山峰连着山峰,离天还不到一尺远,千年枯枝倒挂在悬岩上边。激流和瀑布各把神通显,冲得山岩震,推着巨石转,好一似雷霆回响在这万壑千山。蜀道是这样的艰险啊!可叹(你们这些)远道而来的人,不知是为了什么? 3剑门关气象非凡,但也格外高险。一人来把守,万人难过关。把关的人若是不可靠,他反而成为祸患。行人来到这里,早上要防备猛虎的袭击,晚上要警惕长蛇的暗算。它们磨快了牙齿,时刻要摆人肉宴。被它们杀害的人啊,密密麻麻,成千上万。锦城虽说是个好地方,倒不如早早回家去!蜀道之难,难于上青天!当我踏上归途回身西望,还止不住连声长叹。 《杜甫诗三首》 《秋兴八首(其一)》 1枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩在萧瑟阴森的迷雾中。 2巫峡里面波浪波浪滔天,上空的乌云则像是要压到地面上来似的,天地一片阴沉。 3花开花落已两载,看着盛开的花,想到两年未曾回家,就不免伤心落泪。小船还系在岸边,虽然我不能东归,飘零在外的我,心却长系故园。 4又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵。看来又一年过去了,我对故乡的思念也愈加凝重,愈加深沉…… 《咏怀古迹(其三)》 1群山万壑随着险急的江流,奔赴荆门山,这里有生长明妃(王昭君)的村子。 2一旦离开汉宫,(命运)便与北方少数民族相连,独留下青冢向着黄昏。 3凭着画工画的画像只能约略认识昭君美丽的面容,空有她那怀念故国的魂魄月夜归来。 4即使千年过后,琵琶弹奏的胡地乐曲,还分明诉说着她内心的怨恨之情。 《登高》

2019苏教版高一语文必修三文言文部分字词句梳理语文

苏教版高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理 苏教版高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理 一、文言文字词。 1、通假字(例) 肇锡余以嘉名(同“赐”) 扈江离与辟芷兮(同“僻”) 缙绅、大夫、士萃于左丞相府(同“搢”,插。) 几为巡徼所陵迫死(同“凌”,欺侮) 主辱,臣死有余僇(同“戮”,罪) 其为时止十有一月耳(同“只”,不过,仅仅;同“又”)(同“皎皎”,光明显耀的样子)独五人之敛赀财以送其行(同“资”)亦曷故哉(同“何”,疑问代词)今老矣,无能为也已(同“矣”,语气词,了)共其乏困(同“供”,供给)夫晋,何厌之有(同“餍”,满足)秦伯说,与郑 人盟(同“悦”,高兴)失其所与,不知(同“智”,明智)肉袒伏斧质(同“锧”,承斧的砧板)可予不(同“否”)拜送书于庭(同“廷”,朝堂)页 1 第 召有司案图(同“按”)

相如度秦王特以诈详为予赵城(同“佯”,假装) 设九宾于廷(同“傧”) 秦自缪公以来二十余君(同“穆”) 唯大王与群臣孰计议之(同“熟”,仔细) 请奏盆秦王(同“缶”) 距关,毋内诸侯(同“拒”,据守;同“纳”,纳入) 要项伯(同“邀”,邀请)愿伯具言臣之不敢倍德也(同“背”,违背)旦日不可不蚤自来谢项王(同“早”,早上)令将军与臣有郤(同“隙”,隔阂,嫌隙)因击沛公于坐(同“座”,座位)拔剑切而啗之(同“啖”,吃)秋豪不敢有所近(同“毫”,丝毫)泾流之大(同“径”,直)不辩牛马(同“辨”,分辨、辨别)其不仁兹甚(同“滋”,更加)故择先王之成法(同“释”,舍弃,抛弃)肉(同“脔”,切成块状的肉)尝一雍水暴益(同“溢”,涨水)溺死者千有余人(同“又”)2、一词多义(例)页 2 第 使: 使北营(出使) 会使辙交驰(使者) 奉使往来(出使的人,使者) 竟使遇哨(假使) 使来者读之(让) 使臣奉璧(派)

高一语文必修三文言文知识整理

高一必修三文言文知识整理 一、文言文字词。 1、通假字(例) 肇锡余以嘉名(同“赐”) 几为巡徼所陵迫死(同“凌”,欺侮) 其为时止十有一月耳(同“只”,不过,仅仅;同“又”) 敛赀财以送其行(同“资”) 亦曷故哉(同“何”,疑问代词) 共其乏困(同“供”,供给) 夫晋,何厌之有(同“餍”,满足) 秦伯说,与郑人盟(同“悦”,高兴) 失其所与,不知(同“智”,明智) 可予不(同“否”) 拜送书于庭(同“廷”,朝堂) 召有司案图(同“按”) 相如度秦王特以诈详为予赵城(同“佯”,假装)设九宾于廷(同“傧”) 秦自缪公以来二十余君(同“穆”) 唯大王与群臣孰计议之(同“熟”,仔细) 请奏盆缻秦王(同“缶”) 距关,毋内诸侯(同“拒”,据守;同“纳”,纳入) 要项伯(同“邀”,邀请) 愿伯具言臣之不敢倍德也(同“背”,违背) 旦日不可不蚤自来谢项王(同“早”,早上) 因击沛公于坐(同“座”,座位) 秋豪不敢有所近(同“毫”,丝毫) 泾流之大(同“径”,直) 不辩牛马(同“辨”,分辨、辨别) 其不仁兹甚(同“滋”,更加) 2、一词多义(例) 间: 得间奔真州(机会) 出没于长淮间(之间) 间以诗记所遭(间或,有时候) 间至赵矣(抄小路) 度: 予自度不得脱(估计) 付之度外(考虑) 发: 有贤士大夫发五十金(拿出) 非常之谋难于猝发(发动)而又有减发杜门,佯狂不知所之者(头发) 安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉(抒发) 大王欲得璧,使人发书至赵王(发送) 徒: 凡富贵之子,慷慨得志之徒(指同一类人) 故予与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也而为之记(空,徒然) 而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也(只,仅仅) 拜: 拜为上卿(授予官职) 拜送书于庭(叩拜) 见: 徒见欺(被) 于是王召见(接见) 我见相如(看见,遇见) 不见水端(看见) 吾长见笑于大方之家(被) 计: 计未定(计策) 窃计欲亡走燕(打算) 臣从其计(主意) 廉颇蔺相如计曰(商量,商议) 故: 今事有急,故幸来告良(所以) 故遣将守关者(特意) 君安与项伯有故(故交,老交情) 如: 不如因善遇之(及,比得上) 沛公起如厕(往,去) 举: 举所佩玉玦以示之者三(举起) 杀人如不能举(尽) 谢: 旦日不可不蚤自来谢项王(道歉,谢罪) 哙拜谢,起,立而饮之(感谢) 乃令张良留谢(兼有道歉和告辞之意) 若: 望洋向若而叹(海神名,北海若) 以为莫己若者(比得上) 幸: 而君幸于赵王(宠幸) 则幸得脱矣(侥幸)

高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理(精选.)

苏教版高一语文必修三文言文部分梳理 一、文言文字词。 1、通假字 肇锡.余以嘉名(同“赐”) 扈江离与辟.芷兮(同“僻”) 缙.绅、大夫、士萃于左丞相府(同“搢”,插。) 几为巡徼所陵.迫死(同“凌”,欺侮) 主辱,臣死有余僇.(同“戮”,罪) 其为时止.十有.一月耳(同“只”,不过,仅仅;同“又”) 独五人之(同“皎皎”,光明显耀的样子) 敛赀.财以送其行(同“资”) 亦曷.故哉(同“何”,疑问代词) 今老矣,无能为也已.(同“矣”,语气词,了) 共.其乏困(同“供”,供给) 夫晋,何厌.之有(同“餍”,满足) 秦伯说.,与郑人盟(同“悦”,高兴) 失其所与,不知.(同“智”,明智) 肉袒伏斧质.(同“锧”,承斧的砧板) 可予不.(同“否”) 拜送书于庭.(同“廷”,朝堂) 召有司案.图(同“按”) 相如度秦王特以诈详.为予赵城(同“佯”,假装) 设九宾.于廷(同“傧”) 秦自缪.公以来二十余君(同“穆”) 唯大王与群臣孰.计议之(同“熟”,仔细) 请奏盆秦王(同“缶”) 距.关,毋内.诸侯(同“拒”,据守;同“纳”,纳入) 要.项伯(同“邀”,邀请) 愿伯具言臣之不敢倍.德也(同“背”,违背) 旦日不可不蚤.自来谢项王(同“早”,早上) 令将军与臣有郤.(同“隙”,隔阂,嫌隙) 因击沛公于坐.(同“座”,座位) 拔剑切而啗.之(同“啖”,吃) 秋豪.不敢有所近(同“毫”,丝毫) 泾.流之大(同“径”,直) 不辩.牛马(同“辨”,分辨、辨别) 其不仁兹.甚(同“滋”,更加) 2、一词多义 使: 使.北营(出使) 会使.辙交驰(使者) 奉使.往来(出使的人,使者) 竟使.遇哨(假使) 使.来者读之(让) 使.臣奉璧(派) 求人可使.报秦者(出使) 大王遣一介之使.至赵(使臣,使者) 不如因而厚遇之,使.归赵(让)

必修三文言知识点归纳

文言文复习小卷子九:《蜀道难》知识点梳理一、实词归纳 尚 黄鹤之飞尚不得过尚且 尚贤使能崇尚,尊重 赵王使使视廉颇尚能饭否还危 危乎高哉高 危如累卵危险 正襟危坐正,端正 去 去门十里以为界距,距离阳虎去齐走赵离开 除残去秽除掉,去掉 有敢去柳下季垄而采樵者,死不赦前往,到…去 绝 假舟楫者非能水也,而绝江河横渡 可以横绝蛾眉巅越过 佛印绝类弥勒非常 独与迈乘小舟至绝壁下陡峭 率妻子邑人来此绝境与世隔绝 二、解释加点的字 1.猿猱欲度愁.攀援为…发愁,为动用法2.使人听此凋.朱颜使…凋谢,使动用法3.砯崖转.石万壑雷使…滚动,使动用法4.侧身西.望长咨嗟向西,名作状 5.蜀道之难,难于上.青天比 6.西当.太白有鸟道面对 7.然后天梯石栈方钩连 ..沟通相连 8.上有六龙回.日之高标使动用法,使……回转,回旋 9.侧身西望长.咨嗟深深10.青泥何.盘盘多么11.但.见悲鸟号古木只12.雄飞雌从.绕林间跟随13.连峰去.天不盈.尺离满14.枯松倒挂倚.绝壁靠 15.飞湍瀑.流争喧豗急流 文言文复习小卷子十:《琵琶行》知识点梳理 一、实词 言: 感斯人言话,名词 凡六百一十六言字,名词 自言本是京城女说,动词 数: 使快弹数曲几,表不确定的数目,数词一曲红绡不知数数量,名词 语: 琵琶声停欲语迟说话,回答,动词 今夜闻君琵琶语曲,名词为: 因为长句写,创作,动词wéi 初为《霓裳》后《六幺》弹奏,动词wéi 为君翻作《琵琶行》替、给,介词wèi 轻: 轻拢慢捻轻轻,形容词 商人重利轻别离轻视,动词 泣: 满座重闻皆掩泣哭泣,动词 座中泣下谁最多眼泪,名词 二、古今异义词 因为:古:两个词,于是创作。今:表原因的连词。

必修一文言文基础知识整理

古代诗文教材梳理 必修一《烛之武退秦师》《荆轲刺秦王》《鸿门宴》 基础梳理 一、通假字(找出下列句中通假字并解释) 1.夫晋,何厌之有____通____,____ 2.失其所与,不知____通____,____ 3.日以尽矣____通____,____ 4.而燕国见陵之耻除矣____通____,____ 5.燕王诚振怖大王之威____通____,____ 6.荆轲奉樊於期头函____通____,____ 7.卒起不意____通____,____ 8.秦王还柱而走____通____,____ 9.要项伯____通____,____ 10.不敢倍德____通____,____ 11.不可不蚤自来谢项王____通____,____ 12.令将军与臣有郤____通____,____ 二、文言实词 1.写出古今异义词的古义 (1)敢以烦执事 .. 古义:________________今义:掌管某项事情(工作)的人,可作动词或名词 (2)若舍郑以为 ...② ..①东道主 ①古义:______________ 今义:认为 ②古义:______________ 今义:请客的主人 (3)行李 ..之往来,共其乏困 古义:________________ 今义:出门所带的包裹、箱子等 (4)樊将军以穷困 ..来归丹 古义:________________ 今义:物质上不富有 (5)可以 ..解燕国之患 古义:________________ 今义:可能,能够 (6)樊於期偏袒 ..扼腕而进曰 古义:________________ 今义:袒护 (7)终已不顾 .. 古义:________________ 今义:不考虑,不照顾 (8)诸郎中 ..执兵 古义:________________ 今义:中医医生 (9)备他盗之出入与非常 ..也 古义:________________ 今义:副词,很 (10)将军战河北 ..② ..①,臣战河南 ①古义:________________ 今义:河北省 ②古义:________________ 今义:河南省 (11)所以 ..遣将守关者 古义:________________ 今义:表示因果关系的连词

高中语文必修三文言文重点整理

寡人之于国也 通假字 1:则【无】望民之多于邻国也鸡豚狗彘(zhì)之畜【无】失其时【无】通“勿”或“毋” 不要。 2:狗【彘】食人食而不知检【检】通“敛” 收敛积蓄 3:【颁】白者不负戴于道路矣【颁】通“斑”花白 4:【涂】有饿莩而不知发【涂】通“途” 道路 5:【直】不百步耳【直】通“只”:只是 古今异义 1.【寡人】之于国也。【寡人】:(古义:古代国君对自己的谦词。今义:指形单影只之人) 2.【河】内【凶】。【河】:(古义:专指黄河。今义:泛指河流。)【河内】:黄河北岸的魏地,今河南济源一带【凶】:(古义:谷物收成不好,荒年。今义:1.指人或动物暴躁,心肠狠2.不行的,不吉祥的。) 3.邻国之民不【加】少。【加】:(古义:副词,更。今义:两个或两个以上的东西或数目合在一起:增加 4.弃甲曳兵而【走】。【走】:(古义:逃跑。今义:行走) 5.【或】百步而后止。【或】:(古义:有的人。今义:表选择的连词,或许、也许) 6.是亦【走】也。【走】:(古义:跑,逃跑。今义:行走) 7.不违农时,【谷】不可胜食。【谷】:(古义:粮食的统称。今义:谷子) 8.不违农时,谷不可【胜】食也。【胜shēng】:(古义:尽。今义:胜利) 9.斧【斤】以时入山林。【斤】:(古义:斧头。今义:重量单位。) 10.是使民养生丧死无憾也。【养生】:(古义:供养活着的人。今义:保养身体。) 11.非我也,【兵】也。【兵】:(古义:兵器。今义:军队中最基层人员) 12.王无罪【岁】,斯天下之民至焉。【岁】:(古义:年成。今义:年) 13.【斯】天下之民至焉。【斯】:(古义:那么。今义:这;于是) 14.【填】然鼓之。【填】:(古意:拟声词。今译:填充,...) 一词多义 ·1.数 ①数罟不入洿池《寡人之于国也》cù密、细密 ②数口之家,可以无饥矣《寡人之于国也》几、若干 ③则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量《六国论》命运 ④扶苏以数谏故,上使外将兵《陈涉世家》shuò屡次 ⑤愿令得补黑衣之数《触龙说赵太后》数目、数量 ⑥蒙冲斗舰乃以千数《赤壁之战》shǔ计算 ·2.直 ①直不百步耳,是亦走也《寡人之于国也》仅、只 ②中通外直,不蔓不枝《爱莲说》与“曲”相对,不弯曲

人教版语文必修三文言文知识点整理

… 必修三文言文 《寡人之于国也》《劝学》 一、通假字 1.无望民之多于邻国也(“”通“”,) 2.鸡豚狗彘之畜,无失其时(“”通“”) 3.颁白者不负戴于道路矣(“”通“”) 4.涂有饿莩而不知发(“”通“”,) 5.木直中绳,輮以为轮(“”通“”,) 、 6.虽有槁暴(“”通“”) 7.君子生非异也(“”通“”,) 二、古今异义 1.七十者可以 ..食肉矣古义: 今义:表示可能、能够、同意、认可之意。 2.然而 ..不王者古义: 今义:转折连词。用在后半句话的开头。 3.是使民养生 ..丧死无憾也古义: & 今义:保养身体 4. 木直中绳,輮以为 ..轮古义: 今义:认为 5.君子博学 ..而日参省乎己古义: 今义:学问广博精深 6.蚓无爪牙 ..之利,筋骨之强古义: 今义:多比喻坏人的党羽,多含贬义 7.非蛇鳝之穴无可寄托 ..者古义: ~ 今义:①托付;②把希望、理想、感情等放在(某人身上或某种事物上) 三、一词多义 数罟不入洿池(《寡人之于国也》)() 数口之家,可以无饥矣(《寡人之于国也》)() 1.数范增数目项王(《鸿门宴》)() 则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量(《六国论》)()愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)() ; 金就砺则利(《劝学》)() 假舆马者,非利足也,而致千里(《劝学》)() 蚓无爪牙之利(《劝学》)()

2.利力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝,(《史记·项羽本纪》)() 便利此月内,六合正相应(《孔雀东南飞并序》)() 父利其然也,日扳仲永环谒于邑人(《伤仲永》)() ! 君子生非异也,善假于物也(《劝学》)() 乃悟前狼假寐,盖以诱敌(《狼》)() 3.假以是人多以书假余(《送东阳马生序》)() 愿大王少假借之(《荆轲刺秦王》)() 乃以吴叔为假王(《史记·陈涉世家》)() 顺风而呼,声非加疾也(《劝学》)() 君有疾在腠理(《扁鹊见蔡桓公》)() \ 寡人有疾,寡人好色(《孟子·梁惠王上》)() 4.疾会长老,问之民所疾苦(《西门豹治邺》)() 庞涓恐其贤于己,疾之(《史记·孙膑列传》)() 嫉恶如仇() 虽乘奔御风,不以疾也(《三峡》)() 顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(《劝学》)() 不能称前时之闻(《伤仲永》)() ( 5.闻能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》)() 以勇气闻于诸侯(《廉颇蔺相如列传》)() 扫后更闻香(《和张秀才落花有感》)() 博闻强识,明于治乱,娴于辞令(《屈原列传》)() 青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)() 君子博学而日参省乎己(《劝学》)() 吾尝终日而思矣(《劝学》)() ' 6.而积善成德,而神明自得(《劝学》)() 蟹六跪而二螯(《劝学》)() 人而无信,不知其可也(《论语·为政》)() 余知而无罪也(《左传·昭公二十年》)() 四、词类活用 (一)名词的活用 1.名词作动词 ①填然鼓.之() ( ②然而不王.者() ③树.之以桑()

2020年高一上册语文必修一文言文知识点范文

【一】 (一)师 1、古之学者必有师。(老师) 2、师道之不传也久矣。(从师求学) 3、吾从而师之。(以……为师) 4、吾师道也。(学习) (二)传 1、师者,所以传道受业解惑也。(传授) 2、师道之不传也久矣!(流传) 3、六艺经传皆通习之。(解释*的著作) (三)穷 1、穷回溪。(走到尽头) 2、穷山之高而止。(走到尽头) 3、而不知其所穷。(尽头) (四)绝 1、而绝江河。(横渡) 2、不绝如缕。(断) (五)梦 1、卧而梦。(做梦) 2、梦亦同趣。(名词) (六)始 1、而未始知西山之怪特。(曾经) 2、始指异之。(才) 3、游于是乎始。(开始) (七)则 1、于其身也,则耻师焉。(却) 2、木受绳则直,金就砺则利。(就) 3、则天地曾不能以一瞬。(那么) (八)惑 1、所以传道受业解惑也。(疑惑) 2、于其身也,则耻师焉,惑矣!(糊涂) (九)行 1、三人行,则必有我师。(走路) 2、余嘉其能行古道。(履行) (十)复 1、师道之不复可知矣!(恢复) 2、虽有槁暴,不复挺者。(再)

(十一)如 1、纵一苇之所如。(往) 2、如怨如慕,如泣如诉。(像) (十二)东 1、东望武昌。(向东) 2、顺流而东也。(东下,东进) (十三)然 1、凌万顷之茫然。(……的样子) 2、何为其然也?(这样) (十四)所以 1、师者,所以传道受业解惑也。(用来……的) 2、圣人之所以为圣。(……的原因) (十五)异 1、始指异之。(以……为异) 2、以为凡是州之山有异态者。(独特) (十六)特 1、而未始知西山之怪特(特别) 2、然后知是山之特立(超出一般) (十七)为 1、余自为僇人。(成为) 2、故为之文以志。(介词,表目的) 3、輮以为轮。(做) (十八)夫 1、夫庸知其年之先后生于吾乎?(句首语气助词) 2、客亦知夫水与月乎?(那) (十九)道 1、师者,所以传道受业解惑也。(道理) 2、师道之不传也久矣。(风尚,传统) 【二】 (一)而 1、连词,表转折。 ⑴青,取之于蓝而青于蓝。 ⑵冰,水为之而寒于水。 ⑶臂非加长也,而见者远。 ⑷声非加疾也,而闻者彰。 ⑸惑而不从师。 ⑹浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止。 ⑺逝者如斯,而未尝往也。 ⑻盈虚者如彼,而卒莫消长也。 ⑼而未始知西山之怪特。 ⑽悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯。

苏教高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理

苏教高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

苏教版高一语文必修三文言文部分(字词句)梳理 一、文言文字词。 1、通假字(例) 肇锡.余以嘉名(同“赐”) 扈江离与辟.芷兮(同“僻”) 缙.绅、大夫、士萃于左丞相府(同“搢”,插。) 几为巡徼所陵.迫死(同“凌”,欺侮) 主辱,臣死有余僇.(同“戮”,罪) 其为时止.十有.一月耳(同“只”,不过,仅仅;同“又”) 独五人之(同“皎皎”,光明显耀的样子) 敛赀.财以送其行(同“资”) 亦曷.故哉(同“何”,疑问代词) 今老矣,无能为也已.(同“矣”,语气词,了) 共.其乏困(同“供”,供给) 夫晋,何厌.之有(同“餍”,满足) 秦伯说.,与郑人盟(同“悦”,高兴) 失其所与,不知.(同“智”,明智) 肉袒伏斧质.(同“锧”,承斧的砧板) 可予不.(同“否”) 拜送书于庭.(同“廷”,朝堂) 召有司案.图(同“按”) 相如度秦王特以诈详.为予赵城(同“佯”,假装) 设九宾.于廷(同“傧”) 秦自缪.公以来二十余君(同“穆”) 唯大王与群臣孰.计议之(同“熟”,仔细) 请奏盆秦王(同“缶”) 距.关,毋内.诸侯(同“拒”,据守;同“纳”,纳入) 要.项伯(同“邀”,邀请) 愿伯具言臣之不敢倍.德也(同“背”,违背) 旦日不可不蚤.自来谢项王(同“早”,早上) 令将军与臣有郤.(同“隙”,隔阂,嫌隙) 因击沛公于坐.(同“座”,座位) 拔剑切而啗.之(同“啖”,吃) 秋豪.不敢有所近(同“毫”,丝毫) 泾.流之大(同“径”,直) 不辩.牛马(同“辨”,分辨、辨别) 其不仁兹.甚(同“滋”,更加) 故择.先王之成法(同“释”,舍弃,抛弃) 尝一肉(同“脔”,切成块状的肉) 雍水暴益.(同“溢”,涨水) 溺死者千有.余人(同“又”) 2、一词多义(例) 使: 使.北营(出使) 会使.辙交驰(使者) 奉使.往来(出使的人,使者) 3 / 13

语文必修三文言文原文、翻译及知识点总结

归去来兮辞> 归去来兮,田园将芜胡不归!既目以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追.实迷途其未远,觉今是而昨非.舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣.问征夫以前路,恨晨光之熹微. 乃瞻衡宇,载欣载奔.僮仆欢迎,稚子候门.三径就荒,松菊犹存.携幼入室,有酒盈樽.引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜.倚南窗以寄傲,审容膝之易安.园日涉以成趣,门虽设而常关.策扶老以流憩,时矫首而遐观.云无心以出岫,鸟倦飞而知还.景翳翳以将入,抚孤松而盘桓. 归去来兮,请息交以绝游.世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧.农人告余以春及,将有事于西畴.或命巾车,或棹孤舟. 既窈窕以寻壑,亦崎岖而经邱.木欣欣以向荣,泉涓涓而始流.善万物之得时,感吾生之行休. 已矣乎!寓形宇内复几时!曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期.怀良辰以孤往,或植杖而耘耔.登东皋以舒啸,临清流而赋诗.聊乘化以归尽,乐天天命复奚疑! 《归去来兮辞(并序)》 我家境贫困,耕种田地不够用来供给自己(生活)。孩子生了一屋子,米缸里没有储存的粮食,维持生活所需要的东西,(我也)没有得到它的办法。亲戚朋友经常劝我出去做个小官,我自己也产生了这种念头,(但)求官又没有门路。刚巧碰上有出使到外地去的事情,各地州郡长官都以爱惜人才为美德,我的叔父因为(看到)我贫困艰苦(就加以推荐),于是就被任命为小城的官吏。在那时,战乱还没有平息,心里害怕远地的差使。彭泽县距离家乡只有一百里路程,公田收获的粮食足够酿酒之用,因此就请命要了下来。(但)没几天,思念田园,就产生了归乡的念头。为什么呢?(因为我的)本性坦率自然,不是勉强做作所能够改变的;饥冻虽然是切肤之痛,但违背自己本心(更会)使我受到双重的痛苦。我曾经做过一些事情,(但)都是为了口腹的需求而勉强驱使自己;于是烦恼得愤懑不已,感到自己非常有愧于平生的志愿。但还是想等到秋收以后,就收拾行装连夜离去。(可是)不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,我心情悲痛,希望立刻就去奔丧,于是就自己弃官离职了。从秋八月到冬季,在官位上做了八十多天。趁着这件事情来抒发自己心里的情意,写了篇文章命名为《归去来兮》。时在乙巳年十一月。 1回去吧,田园快要荒芜了,为什么还不回!既然自认为心志被形体所役使,又为什么惆怅而独自伤悲?认识到过去的错误已不可挽救,知道了未来的事情尚可追回。实在是误入迷途还不算太远,已经觉悟到今天“是”而昨天“非”。归舟轻快地飘荡前进,微风徐徐地吹动着上衣。向行人打听前面的道路,恨晨光还是这样微弱迷离。 2望见家乡的陋屋,我高兴得往前直奔。童仆欢喜地前来迎接,幼儿迎候在家门。庭院小路虽将荒芜,却喜园中松菊还存。我拉着幼儿走进内室,屋里摆着盛满酒的酒樽。拿过酒壶酒杯来自斟自饮,看着庭院里的树枝真使我开颜。靠着南窗寄托着我的傲世情怀,觉得身居陋室反而容易心安。天天在园子里散步自成乐趣,尽管设有园门却常常闭关。拄着手杖或漫步或悠闲地随处休息,不时地抬起头来向远处看看。云烟自然而然地从山洞飘出,鸟儿飞倦了也知道回还。日光渐暗太阳将快要下山,我抚摸着孤松而流连忘返。 3回去吧,我要断绝与外人的交游。既然世俗与我乖违相悖,我还驾车出游有什么可求?亲戚间说说知心话儿叫人心情欢悦,抚琴读书可藉以解闷消愁。农人们告诉我春天已经来临,

粤教版必修一文言文知识归纳

必修1文言知识 《诗经》两首 一、作者简介 《诗经》——我国第一部诗歌总集 《诗经》是中国最古老的一部现实主义的诗歌总集,它收录了从西周初年到春秋中叶,即公元前1100-前600年左右的诗歌305首,故又称“诗三百”。按用途和音乐分“风、雅、颂”三部分,其中的“风”是指各地方的民间歌谣,“雅”大部分是贵族的宫廷正乐,“颂”是周天子和诸侯用以祭祀宗庙的舞乐。《诗经》的主要表现手法是赋、比、兴,与风、雅、颂合称“六义”。 二、背景回放 被抛弃的爱情 《诗经》产生的年代是奴隶社会中后期,这时候封建的道德礼教尚未成形,地方文化自由发展,因而这一时期的爱情诗更多地体现出一种自由浪漫的风格,表现男女爱情的诗篇大都写得十分淳朴而热烈、率真而健康。例如大家耳熟能详的《关雎》,这首古老的爱情诗反映了当时青年男女对美好婚姻的追求,再如《静女》写青年男女的约会,表现了大胆而炽烈的情爱。 随着私有制和父系社会的确立,男女地位的不平等就逐渐显现出来,妇女在社会和家庭中的地位就非常低下了,许多女子都遭受了被丈夫抛弃的悲惨命运。《氓》就是一首比较著名的弃妇诗。诗中女主人公的悲剧在两千多年前的旧社会具有普遍意义。 三、相关知识 (一)《诗经》的内容

《诗经》的主要表现手法是“赋”“比”“兴”。 1.赋 赋就是铺陈直叙,即把思想感情及其有关的事物平铺直叙地表达出来。在篇幅较长的诗作中,铺陈与排比往往是结合在一起用的。铺排系将一连串内容紧密关联的景观物象、事态现象、人物形象和性格行为,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。赋是最基本的表现手法,赋中比兴,或者起兴后再用赋。在赋体中,尤其是富丽华美的汉赋中,赋法被广泛地采用。汉乐府和汉代某些五言诗也与汉赋互相影响,更将铺陈与排比结合,相得益彰。 2.比 比就是比方,是其中最基本的手法,用得最为普遍。以彼物比此物,诗人有本事或情感,借一个事物作比喻。一般说,用来作比的喻体事物总比被作比的本体事物更加生动具体、鲜明浅近而为人们所知,便于人们联想和想象。形象生动,鲜明突出事物(事情)的特征。《诗经》中比的运用很广泛,比较好理解。 3.兴 兴,先言他物以引起所咏之词。从特征上讲,有直接起兴、兴中含比两种情况;从使用上讲,有篇头起兴和兴起兴结两种形式。激发读者的联想,增强了意蕴,产生了形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。 一、通假字 (1)爱.而不见.通“薆”,译为“隐藏,遮掩” 通“现”,译为“出现” (2)说.怿女.美通“悦”,译为“喜爱” 通“汝”,译为“你”。这里代指“彤管” (3)自牧归.荑通“馈”,译为“赠送” (4)氓之蚩蚩 ..通“媸媸”,译为“笑嘻嘻的样子” (5)抚子无.怨通“毋”,译为“不要” (6)于.嗟鸠兮通“吁”,译为“叹息声” (7)犹可说.也通“脱”,译为“解脱”

必修三文言文整理

高一语文必修三文言文知识整理 1、通假字 肇锡余以嘉名(同“赐”)扈江离与辟芷兮(同“僻”) 缙绅、大夫、士萃于左丞相府(同“搢”,插。)几为巡徼所陵迫死(同“凌”,欺侮) 主辱,臣死有余僇(同“戮”,罪)其为时止十有一月耳(同“只”,不过,仅仅;同“又”) 独五人之皦皦(同“皎皎”,光明显耀的样子)敛赀财以送其行(同“资”) 亦曷故哉(同“何”,疑问代词)共其乏困(同“供”,供给) 夫晋,何厌之有(同“餍”,满足)秦伯说,与郑人盟(同“悦”,高兴) 失其所与,不知(同“智”,明智)肉袒伏斧质(同“锧”,承斧的砧板) 可予不(同“否”)拜送书于庭(同“廷”,朝堂) 召有司案图(同“按”)相如度秦王特以诈详为予赵城(同“佯”,假装) 设九宾于廷(同“傧”)秦自缪公以来二十余君(同“穆”) 唯大王与群臣孰计议之(同“熟”,仔细)请奏盆缻秦王(同“缶”) 距关,毋内诸侯(同“拒”,据守;同“纳”,纳入)要项伯(同“邀”,邀请) 愿伯具言臣之不敢倍德也(同“背”,违背)旦日不可不蚤自来谢项王(同“早”,早上) 令将军与臣有郤(同“隙”,隔阂,嫌隙)因击沛公于坐(同“座”,座位) 拔剑切而啗之(同“啖”,吃)秋豪不敢有所近(同“毫”,丝毫) 泾流之大(同“径”,直)不辩牛马(同“辨”,分辨、辨别) 其不仁兹甚(同“滋”,更加) 2、虚词 所以: 而法其所以为法(……的依据)不达此其所以败也(……的原因) 以: 即除逆阉废祠之址以葬之(连词,表目的)是时以大中丞抚吴者为魏之私人(介词,表凭借) 于是乘其厉声以呵(连词,表修饰)中丞匿于溷藩以免(连词,相当于“而”,表承接) 既而以吴民之乱请于朝(介词,用)卒以吾郡之发愤一击,不敢复有株治(介词,因为) 亦以明死生之大(连词,表目的)以其无礼于晋(连词,因为) 敢以烦执事(介词,拿,用)若舍郑以为东道主(介词,把) 越国以鄙远(连词,表承接)焉用亡郑以陪邻(连词,表目的) 具告以事(介词,把)请以剑舞(介词,用) 不然,籍何以至此(介词,凭)项王未有以应(连词,来) 而: 去今之墓而葬焉(连词,表承接)其疾病而死(连词,表修饰) 死而湮没不足道者(连词,表承接)则噪而相逐(连词,表修饰) 而仆之(连词,表承接)买五人之头而函之(连词,表承接) 今急而求子(连词,表承接)夜缒而出(连词,表修饰) 朝济而夕设版焉(连词,表转折)劳苦而功高如此(连词,表并列) 项王按剑而跽(连词,表修饰)拔剑切而啗之(连词,表承接) 焉: 激于义而死焉(兼词,于之,在这件事上)去今之墓而葬焉(兼词,于此,在这里) 吴之民方痛心焉(代词,他,代“毛一鹭”)子亦有不利焉(语气助词,表陈述) 焉用亡郑以陪邻(疑问代词,何,为什么)若不阙秦,将焉取之(疑问代词,哪里) 朝济而夕设版焉(兼词,于之,在那里) 之: 郡之贤士大夫请于当道(助词,的)五人之当刑也,意气扬扬(助词,主谓之间取消句子独立性) 钩党之捕遍于天下(助词,宾语前置的标志)佯狂不知所之者(动词,去,往) 卒以吾郡之发愤一击,不敢复有株治(助词,主谓之间取消句子独立性)人皆得以隶使之(代词,代他们)哀斯墓之徒有其石也,而为之记(前为助词,取消句子独立性;后一个代词,指代石碑) 臣之壮也,犹不如人(助词,主谓之间取消句子独立性)是寡人之过也(的)

必修三文言文实词整理

必修三文言文实词整理(一) 除 寻蒙国恩,除臣洗马《陈情表》授予官职 庶竭驽钝,攘除奸凶《出师表》铲除 然则将军之仇报而燕见陵之愧除矣《刺客列传》消除 余悉除去秦法《史记·高祖本纪》除去 丧三年然后除之,故迟《鲁周公世家》脱去丧服 赵王扫除自迎,执主人之礼,引公子就西阶《魏公子列传》台阶 即除魏阉废祠之址以葬之《五人墓碑记》清理 除非问取黄鹂《清平乐》除非 公至则除之,且表其事。旁郡皆得除(11年高考)废除 谓 及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎《报任安书》说 燕人谓之荆卿。《刺客列传》称呼,叫 且何谓阁子也《项脊轩志》是 项王谓其骑曰《项羽本纪》对……说 予谓菊,花之隐逸者也《陋室铭》认为 购 穷饿无聊,追购又急《指南录后序》悬赏追捕 请西约三晋,南连齐、楚,北购于单于《刺客列传》通“媾”,讲和,媾和其为园,必购求海外奇花石《竹溪记》购买寻求 数 数吕师孟叔侄为逆《指南录·后序》列举罪状 骑数千过其门《指南录·后序》几个,若干 扶苏以数谏故《陈涉世家》屡次 数罟不入洿池《寡人之于国也》细密的 则胜负之数,存亡之理《六国论》天数,命运 一曲红绡不知数《琵琶行》数目,数量 后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷《秦始皇本纪》计算 彼其于世,未数数然也《逍遥游》汲汲,着急的样子 已习其曲矣,未得数也《孔子世家》技艺,方术

间 犹湮没于荒烟蔓草间《五人墓碑记》中间 至京口,得间奔真州《指南录·后序》机会 扁鹊见蔡桓公,立有间《扁鹊见蔡桓公》一会儿表示一段时间 肉食者谋之,又何间焉《曹刿论战》参与 又间令吴广之次所旁丛祠中《陈涉世家》暗中 太子日造门下,供太牢具,异物间进《刺客列传》不时地 从郦山下,道芷阳间行《鸿门宴》抄小路 安得广厦千万间《茅屋为秋风所破歌》表示房屋的量词 谗人间之,可谓穷矣《屈原列传》离间 侯生乃屏人间语《魏公子列传》秘密地,悄悄地 不复出焉,遂与外人间隔《桃花源记》间隔 此吾祖太常公宣德间执此以朝《项脊轩志》年间,期间 暇则与客吟啸其中,而间谓余曰《竹溪记》偶尔 而举凡万物可喜可玩,固有不能间也欤《竹溪记》割舍 靡 天高地迥,号呼靡及《指南录后序》无,没有 吾视其辙乱,望其旗靡,《曹刿论战》顺风倒下 相如张目叱之,左右皆靡。《廉颇蔺相如列传》退却 委 委肉当饿虎之蹊《刺客列传》弃置 此丹之上愿,而不知所委命,唯荆卿留意焉《刺客列传》委派,任命 乃令张仪详去秦,厚币委质事楚《屈原列传》委质:呈献,送 督 以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最《黄花冈七十二烈士事略序》总督时予方以讨贼督师桂林统帅 是以众议举宠为督《出师表》统帅诸军的将领 闻大王有意督过之《鸿门宴》责备 迫