三分类五分类区别

白细胞分类不一样。

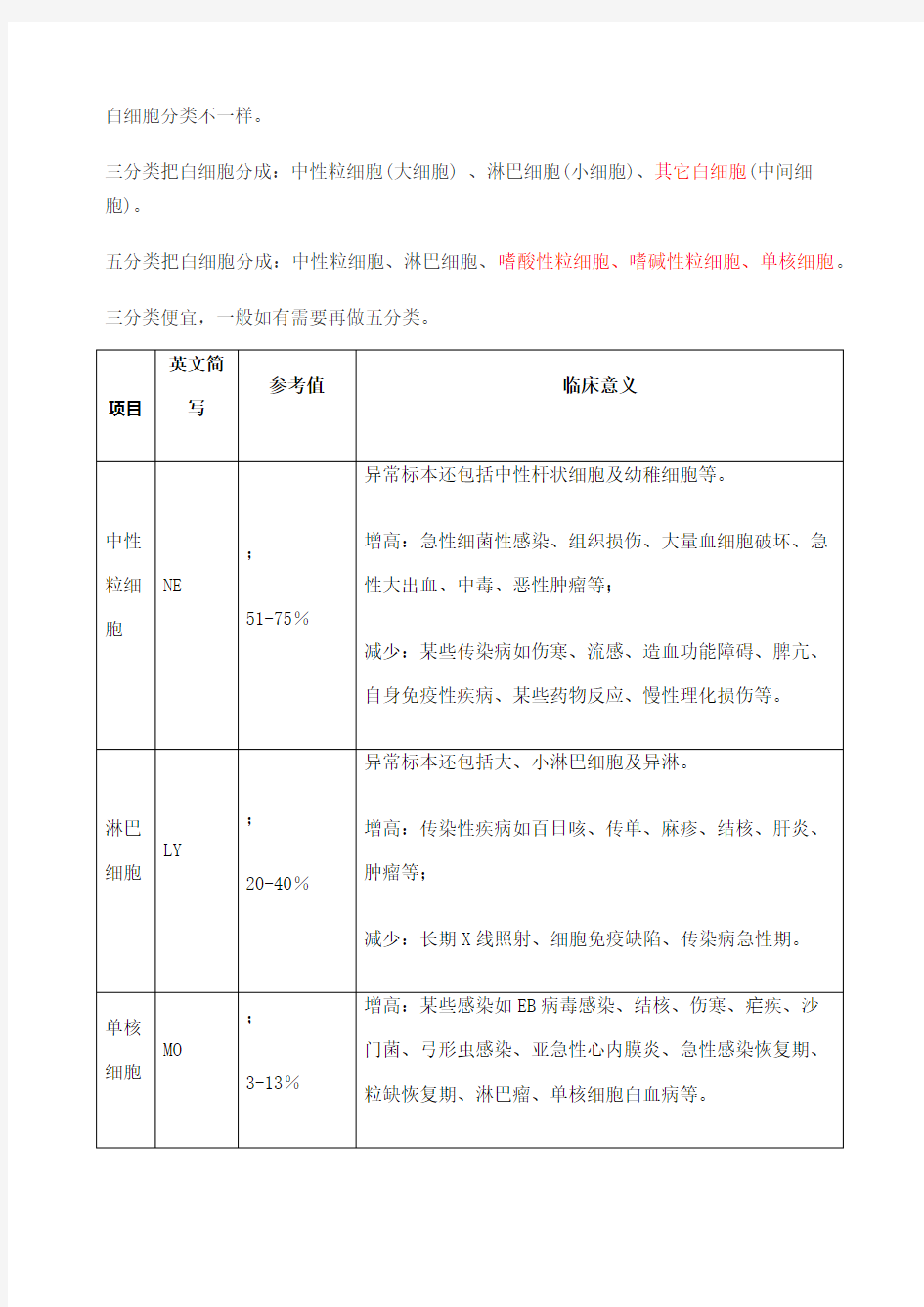

三分类把白细胞分成:中性粒细胞(大细胞) 、淋巴细胞(小细胞)、其它白细胞(中间细胞)。

五分类把白细胞分成:中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞。

三分类便宜,一般如有需要再做五分类。

血常规检验是临床上最常做的检验项目,我在这里介绍一下其临床的应用及结果评价。

目前医院所做的血常规检验以三分类与五分类为主,这对于白细胞分类来说的,三分类的仪器可将白细胞大体的分为大细胞(中性粒细胞)、中间细胞(其它白细胞)、小细胞(淋巴细胞)三类。五分类的仪器可将白细胞分为中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞五类。红细胞和血小板系统各类仪器差别不大。当然有些仪器甚至还可分出幼稚的白细胞,而在一些医院还在使用手工分类的方法。

血常规检验在临床上可随时检验,用血量不多,但是还是推荐使用静脉采血,并与合适量的抗凝剂混合使用。常规检验主要有以下项目:

1、白细胞计数(WBC)

参考值:临床意义:

增高:发热、各种炎症、白血病、出血、溶血、肿瘤等,如>30×1011/L有白血病的

可能;减少:流感、非典、伤寒、粒减、粒缺、脾亢、再障、长期X线照射等

结果评价:

主要为中性粒细胞:(1)增高:生理性增高如新生儿、经期、妊娠末期、饭后、剧

烈运动后、酒后、冷浴后、分娩、下午较上午高、应用如肾上腺素等。(2)减少:致白

细胞生成减少如应用烷化剂(氮荠、环磷酰胺、苯丙氨酸、消瘤荠、噻替哌、白消安、乌

拉坦、甲基苄肼、多潘等)、有丝分裂抑制剂(长春新碱、长春花碱、秋水仙碱)、抗抑

郁药(丙米嗪、去甲苯米嗪)、利尿剂(乙酰唑胺、氯噻嗪衍生物、利尿酸、汞剂)、抗

生素(氨苄青霉素、甲氧苄青霉素、氯霉素、头孢霉素、庆大霉素、林可霉素、链霉素、

瑞斯托霉素、放线菌素K、两性霉素)、抗颠痫药(苯巴比妥、三甲双酮、乙琥胺)、其

它(扑尔敏、二硝基苯酚、苯、砷等);致白细胞破坏增多如应用解热镇定剂(阿斯匹林、醋氨酚、氨基比林、消炎痛、保泰松)、抗甲状腺药物(甲疏咪唑、丙硫氧嘧啶)、抗生

素(苯唑青霉素、双氧青霉素、万古霉素、庆大霉素、先锋霉素、氯霉素)、抗疟药(奎宁、扑疟奎、辛可芬)、抗心律失常药及强心药(奎尼丁、普鲁卡因酰胺、安定、地高辛)、其它(氯丙嗪、呋喃妥因、苯妥英钠、别嘌醇、潘生丁等)。

2、中性粒细胞(NE)

参考值:;51-75%

临床意义:

异常标本还包括中性杆状细胞及幼稚细胞等。增高:急性细菌性感染、组织损伤、大

量血细胞破坏、急性大出血、中毒、恶性肿瘤等;减少:某些传染病如伤寒、流感、造血

功能障碍、脾亢、自身免疫性疾病、某些药物反应、慢性理化损伤等。

3、淋巴细胞(LY)

参考值:;20-40%

临床意义:

异常标本还包括大、小淋巴细胞及异淋。增高:传染性疾病如百日咳、传单、麻疹、

结核、肝炎、肿瘤等;减少:长期X线照射、细胞免疫缺陷、传染病急性期。

结果评价:

(1)增高:生理性增高(出生5天后至5周岁);(2)减少:应用肾上腺皮质激素

或促肾上腺皮质激素时。

4、单核细胞(MO)

参考值:;3-13%

临床意义:

增高:某些感染如EB病毒感染、结核、伤寒、疟疾、沙门菌、弓形虫感染、亚急性

心内膜炎、急性感染恢复期、粒缺恢复期、淋巴瘤、单核细胞白血病等。

结果评价:

增高:出生后2周的婴儿可生理性增高。

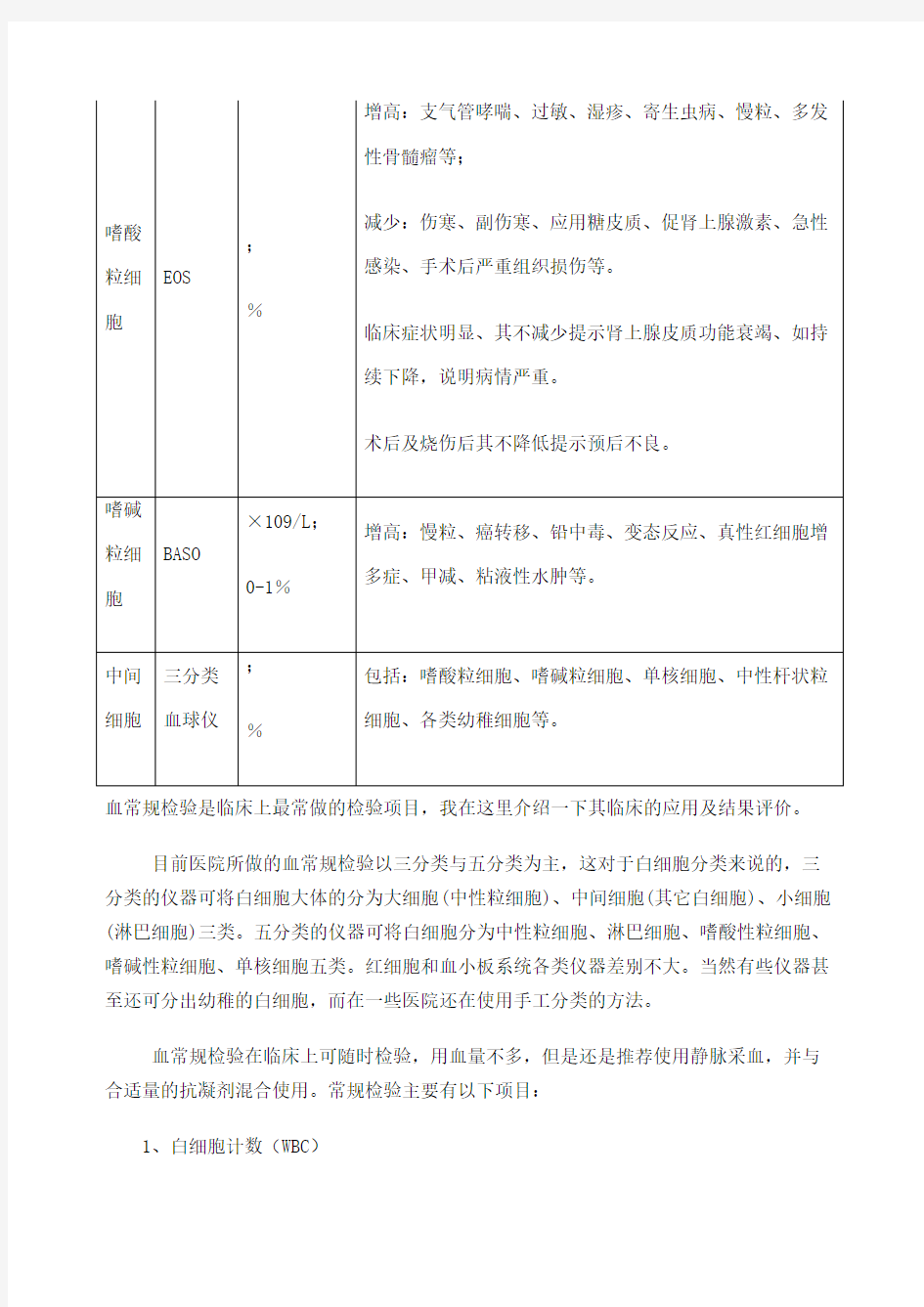

5、嗜酸粒细胞(EOS)

参考值:;%

临床意义:

增高:支气管哮喘、过敏、湿疹、寄生虫病、慢粒、多发性骨髓瘤等;减少:伤寒、

副伤寒、应用糖皮质、促肾上腺激素、急性感染、手术后严重组织损伤等。临床症状明显、其不减少提示肾上腺皮质功能衰竭、如持续下降,说明病情严重。术后及烧伤后其不降低

提示预后不良。

结果评价:

增高:夜间较白天高,下午较恒定;减少:应用糖皮质激素、促肾上腺素、劳动、寒冷、饥饿、精祌刺激。

6、嗜碱粒细胞(BASO)

参考值:×109/L;0-1%

临床意义:

增高:慢粒、癌转移、铅中毒、变态反应、真性红细胞增多症、甲减、粘液性水肿等。

7、中间细胞(三分类血球仪)

参考值:;%

临床意义:

包括:嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞、单核细胞、中性杆状粒细胞、各类幼稚细胞等。

8、红细胞计数(RBC)

参考值:男:女:;(应与过去结果比较)

临床意义:

增高:大量失水、慢性肺心病、肺气肿、真性红细胞增多症等;减少:妊娠、营养不良、骨髓造血功能低下、红细胞破坏增加或丢失过多、炎症、内分泌疾病等。

结果评价:

应与过去结果比较。增高:生理性如饭后、剧烈运动后、酒后、冷浴后、应用肾上腺素、糖皮质激素、雄激素等;减少:应用安眠通、眠尔通、苯妥英钠、甲基多巴、乙琥胺、马利兰、消炎痛、双氢氯噻嗪、氯噻酮、他巴唑、氯霉素、链霉素、磺胺类药、抗癫痫药、洋地黄等、采血时凝固或溶血可使结果偏低。

9、血红蛋白(Hb)

参考值:男:120-170g/L;女:110-160g/L;新生儿:170-200g/L

临床意义:

减少:各种原因引起的贫血(类型需结合其它指标判断);增高:真性红细胞增多症。

结果评价:

增高:白细胞极度增高时,可使血红蛋白测定偏高;严重的脂血可使结果偏高;减少:应用伯氨奎啉、安替比林、苯妥英钠、阿司匹林、非那西丁、口服避孕药、强力霉素、新

霉素、磺胺药等、取血凝固或溶血时可使结果偏低。

10、红细胞压积(HCT)

参考值:男:;女:;

临床意义:

增高:各原因引起的血液浓缩、慢性肺心病、真红、>应立即放血治疗;减少:血液

稀释、贫血、<应立即给予输血。

11、平均红细胞体积(MCV)

参考值:75-103fL

临床意义:

增高:巨幼红细胞贫血、溶血性贫血等;降低:缺铁性贫血、海洋性贫血、慢性失血

性贫血。

12、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)

参考值:25-35pg

用于贫血的鉴别分类,

13、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)

参考值:320-360g/L

用于贫血的鉴别分类

14、红细胞分布宽度(RDW)

参考值:临床意义:

指外周红细胞体积大小差异程度,增高见于大小不等。用于贫血的鉴别分类,

15、血小板计数(PLT)

参考值:100-340×109/L

临床意义:

增高:慢粒早期、脾切除、急性失血、特发性血小板增多症;>600×109/L属于病理状态应考虑有无高凝状态、慢粒等;>1000×109/L常有出现血栓的可能;减少:血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮、DIC、中毒、过敏、再障等;<40×109/L有自发出血的危险。

结果果评价:

增高:应用肾上腺激素、糖皮质激素等;出现大量小红细胞或红细胞碎片时可使结果偏高;减少:a、血液凝固或采血不顺时可使结果偏低;b、致再障性血小板减少的药物:氮荠、环磷酰胺、苯丙甲氨氮荠、甲氧基溶肉瘤素、阿糖胞苷、硫嘌呤、6-硫鸟嘌呤、阿霉素、柔红霉素、苯、二甲苯、有机砷等;c、选择性抑制巨核细胞的药物:氯噻嗪类、雌激素类、乙醇、瑞斯托霉素、甲苯磺丁脲等;d、引起骨髓再生不良的药物:氯霉素、青霉素、链霉素、氯丙嗪、甲疏咪唑、苯妥英钠、乙琥胺、保泰松、消炎痛、扑尔敏等;

e、致免疫性血小板减少的药物:保泰松、消炎痛、阿斯匹林、水杨酸、非那西丁、抗生素类、异烟肼、利福平、对氨基水杨酸、奎宁、氯奎、洋地黄毒甙、地高辛、奎尼丁、硝酸甘油、甲基多巴、氯噻嗪、百日咳菌苗等。

16、平均血小板体积(MPV)

参考值:临床意义:

与巨核细胞增生程度有关。增高:血小板过多破坏或过度生成的疾病如原紫、血栓前状态、血栓性疾病、脾切除等;减少:骨髓造血功能降低的血小板减少如再障、脾亢、化

疗后等;骨髓造血功能衰竭时与血小板同时持续降低,恢复时其先升高。结合血小板计数分析

17、血小板压积(PCT)

参考值:男:;女:临床意义:

增高:骨髓纤维化、慢粒、脾切除;降低:再障、血小板减少症、化疗等。

18、血小板体积分布宽度(PDW)

参考值:临床意义:

反映血小板大小不等异质性的指标。增高:血小板大小不等如化疗后、巨幼红细胞贫血、脾切除、慢粒、血栓性疾病等。

在血常规检验中如出现有疑问的结果,应用手工分类与计数复查。

C反应蛋白是一个临床常用的敏感性很高特异性很低的炎症(如感染、风湿类风湿、心肌梗塞都有炎症反应)指标。也就是说,没有C反应蛋白升高,基本可以排除有炎症;但是C反应蛋白升高的病人中不能明确是否一定有炎症也不能明确是那种炎症。临床上常检测C反应蛋白,来作为一些诊断的辅助手段,而不作为诊断疾病的主要依据。正常健康人的CRP值非常低,一般</L,90%的正常人<L,99%的正常人CRP</L。而在炎症或急性组织损伤后,CRP的合成则在4-6小时内迅速增加,36-50小时达高峰,峰值可为正常值的100-1000倍,其半衰期较短(4-6小时)。经积极合理治疗后,3-7天迅速降至正常。CRP的水平与组织损伤后修复的程度有密切关系。因此CRP可作为疾病急性期的一个衡量指标,并且CRP不受性别、年龄、贫血、高球蛋白血症、妊娠等因素的影响,因而它优于其它急性期的反应物质。

如何认识血常规中白细胞和分类值的意义

发表时间:2008-11-24发表者:陈贤楠 (访问人次:5374)

(备注:陈医生是北京儿童医院感染内科的医生)

血常规中的白细胞总数和分类是临床医生诊断和治疗疾病重要的参考资料,尤其在儿科急

性发热、感染性疾病诊治中,血常规检查常是区别细菌性感染或病毒感染以及感染严重度

必不可少的手段。但我在日常工作中也经常发现,某些家长或医生由于对白细胞总数和分

类分析的片面性,导致抗生素滥用或疾病严重度判断的偏移。在此作简短讨论并提出自己

的看法:

一、必须牢记以下的基本概念:

1、白细胞总数(WBC)和分类(包括绝对值和相对百分数)值反映的是炎症指标,换言之,感

染性炎症和非感染性炎症均可以引起上述参数的变化。

2、在儿科发热的患儿,白细胞和分类值常反映感染性炎症,也常作为鉴别细菌性或非细

菌性感染的指标。即:细菌性感染常表现为白细胞总数和中性粒细胞绝对值和百分数升高。

3、但是在复杂性慢性、反复性发作的疾病(如哮喘、过敏咳嗽、过敏肠病等)和重症感

染又伴有全身炎症反应(如各种病原体引起的重症感染、感染性休克)时,上述数值的判

断必须慎重,因为它既受感染性炎症,又受非感染炎症的影响。

4、病毒感染时通常白细胞正常或减少,分类中淋巴细胞比例增加,但某些特殊病毒或病

毒感染综合征时白细胞总数和中性粒细胞可增高。

5、白细胞总数和分类,作为血常规三项重要信息之一(其他二项是红细胞和血小板计数),也是血液病和骨髓功能重要指标。如白白血病、白细胞减少症等。

二、当前儿科门诊对血常规白细胞总数分析的常见偏移和误区有:

1、以成人的白细胞和分类正常值来判断小儿的化验值。小儿各年龄段血常规中白细胞级

分类有很大的不同(见下表);白细胞主要分粒细胞(包括嗜中性、嗜酸性和嗜碱性)和淋

巴细胞(单核细胞)。白细胞的分类中以粒细胞和淋巴细胞的变化比较突出:生后4~6天至~4~6岁期间以淋巴细胞(lymphocyte,L)占优势约占60%为主,中性粒细胞(neutrophil,N)约为30%;而在出生后4~6天前和4~6岁后直至成人则以中性粒细胞为

优势,约占65%。年龄成人 7~12岁 6月~6岁 3月 2周出生白细胞(WBC)

(×109/L) ~ ~ ~15 ~18 ~21 ~30 白细胞值正常范围在国内外不同教科书中有所不同的,但各年龄组的变化趋势是一致的。而目前个医院包括儿童医院化验单上均以成人正常值为

标准,不少儿科医生也以此标准值去判断不同年龄患儿,这是一个很大的误区,也是抗

生素滥用的重要原因。

2、白细胞和分类值增高作为感染疾病未愈的指标、作为继续应用抗生素的证据。许多家

长因为化验白细胞高而不敢停用抗生素。事实上对只咳嗽不发热,没有明显感染病灶的孩子轻度的白细胞增加没有太大意义,更不能区分是细菌或病毒感染。因为有多种因素可以引起血常规中白细胞总数增高,如精神紧张、哭闹、运动或活动、预防接种,疼痛刺激等等。一天中的不同时间,服药、食物等也可使白细胞值改变。有人观察到:在12~24小

时内,没有任何干预情况下,血常规中的白细胞计数可以由~×109/L下降至×109/L(即从每立方毫米万~2万降至1万以下)。

3、过度解读白细胞总数和分类,如机械、简单地用来判断感染病原体、抗生素选择的指标。

三、白细胞生成、循环和清除过程--有利于纠正上述误区以上已提及:

白细胞主要由粒细胞和淋巴细胞组成。以白细胞中占优势的中性粒细胞为例:粒细胞来源于骨髓造血干细胞,在骨髓内成熟为粒细胞后大部分仍在骨髓储存池内停留3~5天(骨

髓内的粒细胞约是周围血血粒细胞数的5~20倍)。释放到外周血的粒细胞进入血循环中,成为外周血功能池。外周功能池中粒细胞约半数随血液循环运行,即进入循环池,另一半附着于小静脉或毛细血管壁未进入循环,称为边缘池。化验末梢血常规计数的白细胞只反应了循环池中的粒细胞数值。而循环池和边缘池的粒细胞经常随机交换,处于动态平衡状态。中性粒细胞的约在循环中维持10~12小时,半衰期6~7小时,平均小时。然后在毛细血管丰富的脏器,如肺、消化道、脾等脏器中以随机的方式逸出血管壁,进入组织(称

为组织粒细胞池)。而组织中的粒细胞约是血管内的20倍。进入组织内粒细胞不再返回血液循环,发挥粘附、吞噬和杀菌等抗微生物作用,约生存1~3天后衰老死亡,再被机体

的另一种单核-巨噬细胞清除,少数通过唾液、痰液、消化液或泌尿生殖道排出。这样,

在正常情况下每小时约有10%的粒细胞进行更新。

由此可以得出如下结论:

(1)末梢血常规白细胞计数只反映机体内白细胞总数的一小部分;

(2)白细胞处于较迅速的动态平衡过程中;

(3)白细胞计数的影响因素包括:骨髓储存池释放白细胞的多少、边缘池白细胞进入循环池的多少、以及血管内逸出到血管外组织去白细胞的多少。

结论:

1、也由此可知,在复杂反复的病情时,单凭外周血白细胞值去判断疾病和决定抗生素应用、或者只是因为白细胞高(如1万2千)而不敢停抗生素,甚至不敢停止输液是何等地可笑!

2、由于上述复杂因素的影响,白细胞总数和分类值需要医师综合性思维分析判断,如完善的病史和体格检查。准确的判断可以获得疾病机制线索,早期发现问题;而过度简单解读会导致病情误判,药物滥用。甚至可以说:医师判断血常规结果是见仁见智的。

三分类血液细胞分析仪与五分类区别

三分类血液细胞分析仪与 五分类区别 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

三分类血液细胞分析仪与五分类区别 血液细胞分析仪又名血细胞分析仪,目前市场上的血细胞分析仪主要分为全自动的和半自动的仪器。随着该仪器成为医院临床检验的必备仪器以及近几年来计算机技术的不断发展,产品也从三分群转向五分群,从二维空间转向三维空间,对于三分类血液细胞分析仪与五分类仪器有何区别呢? 1、仪器检测原理的区别 三分类的仪器大都采用电阻抗检测技术,由信号发生器、放大器、甄别器、阀值调节器、检测计数系统和自动补偿装置组成;五分类的产品大都采用光散射检测技术,主要由激光源(多采用氩离子激光器,以提供单色光)、检测区(主要由鞘流形式的装置构成,以保证细胞混悬液在检测液流中形成单个排列的细胞流)、检测器(散射光检测器系光电二极管,用以收集激光照射细胞后产生的散射光信号;荧光检测器系光电倍增管,用以接受激光照射荧光染色后细胞产生的荧光信号)。 2、白细胞分类方法的区别 三分类产品是将白细胞分为淋巴细胞,单核细胞,粒细胞;五分类的仪器则是将白细胞分为淋巴细胞、单核细胞、粒细胞(中性细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性细胞)。 3、适用客户的区别 三分类血液细胞分析仪主要适用于三甲以下的医院、妇幼保健院、诊所以及社区服务中心等,价格相对要便宜很多;而五分类的产品主要用于三甲以上的医院,价格以及试剂方面要贵很多。 随着当前临床检测的需要,各种血液细胞分析仪不断涌现,小编个人认为产品没有好坏之分,主要是选择合适自己的,客户可根据临床检测样本量的多少以及检测标准来选择

三分类血液细胞分析仪与五分类区别

三分类血液细胞分析仪与五分类区别 血液细胞分析仪又名血细胞分析仪,目前市场上的血细胞分析仪主要分为全自动的和半自动的仪器。随着该仪器成为医院临床检验的必备仪器以及近几年来计算机技术的不断发展,产品也从三分群转向五分群,从二维空间转向三维空间,对于三分类血液细胞分析仪与五分类仪器有何区别呢? 1、仪器检测原理的区别 三分类的仪器大都采用电阻抗检测技术,由信号发生器、放大器、甄别器、阀值调节器、检测计数系统和自动补偿装置组成;五分类的产品大都采用光散射检测技术,主要由激光源(多采用氩离子激光器,以提供单色光)、检测区(主要由鞘流形式的装置构成,以保证细胞混悬液在检测液流中形成单个排列的细胞流)、检测器(散射光检测器系光电二极管,用以收集激光照射细胞后产生的散射光信号;荧光检测器系光电倍增管,用以接受激光照射荧光染色后细胞产生的荧光信号)。 2、白细胞分类方法的区别 三分类产品是将白细胞分为淋巴细胞,单核细胞,粒细胞;五分类的仪器则是将白细胞分为淋巴细胞、单核细胞、粒细胞(中性细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性细胞)。 3、适用客户的区别 三分类血液细胞分析仪主要适用于三甲以下的医院、妇幼保健院、诊所以及社区服务中心等,价格相对要便宜很多;而五分类的产品主要用于三甲以上的医院,价格以及试剂方面要贵很多。 随着当前临床检测的需要,各种血液细胞分析仪不断涌现,小编个人认为产品没有好坏之分,主要是选择合适自己的,客户可根据临床检测样本量的多少以及检测标准来选择购买三分类的还是五分类的产品。现在临床应用而言,三分类的仪器应用更为广泛,目前汉方的血液细胞分析仪均采用三分类的仪器,无论是在价格上、操作方法上,还是在检测结果上都不亚于五分类仪器。

三分类、五分类区别

白细胞分类不一样。 三分类把白细胞分成:中性粒细胞(大细胞) 、淋巴细胞(小细胞)、其它白细胞(中间细胞)。五分类把白细胞分成:中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞。三分类便宜,一般如有需要再做五分类。 血常规检验是临床上最常做的检验项目,我在这里介绍一下其临床的应用及结果评价。

目前医院所做的血常规检验以三分类与五分类为主,这对于白细胞分类来说的,三分类的仪器可 将白细胞大体的分为大细胞(中性粒细胞)、中间细胞(其它白细胞)、小细胞(淋巴细胞)三类。五分类的 仪器可将白细胞分为中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞五类。红细胞和血小板系统各类仪器差别不大。当然有些仪器甚至还可分出幼稚的白细胞,而在一些医院还在使用手工分类的方法。 血常规检验在临床上可随时检验,用血量不多,但是还是推荐使用静脉采血,并与合适量的抗凝 剂混合使用。常规检验主要有以下项目: 1、白细胞计数(WBC) 参考值:4.0-10.0×10^9/L 临床意义: 增高:发热、各种炎症、白血病、出血、溶血、肿瘤等,如>30×1011/L有白血病的可能;减少:流感、非典、伤寒、粒减、粒缺、脾亢、再障、长期X线照射等 结果评价: 主要为中性粒细胞:(1)增高:生理性增高如新生儿、经期、妊娠末期、饭后、剧烈运动后、酒后、冷浴后、分娩、下午较上午高、应用如肾上腺素等。(2)减少:致白细胞生成减少如应用烷化剂(氮荠、环磷酰胺、苯丙氨酸、消瘤荠、噻替哌、白消安、乌拉坦、甲基苄肼、多潘等)、有丝分裂抑制剂(新碱、花碱、秋水仙碱)、抗抑郁药(丙米嗪、去甲苯米嗪)、利尿剂(乙酰唑胺、氯噻嗪衍生物、利尿酸、汞剂)、抗生素(氨苄青霉素、甲氧苄青霉素、氯霉素、头孢霉素、庆大霉素、林可霉素、链霉素、瑞斯托霉素、放线菌素K、两性霉素)、抗颠痫药(苯巴比妥、三甲双酮、乙琥胺)、其它(扑尔敏、二硝基苯酚、苯、砷等);致白细胞破坏增多如应用解热镇定剂(阿斯匹林、醋氨酚、氨基比林、消炎痛、保泰松)、抗甲状腺药物(甲疏咪唑、丙硫氧嘧啶)、抗生素(苯唑青霉素、双氧青霉素、万古霉素、庆大霉素、先锋霉素、氯霉素)、抗疟药(奎宁、扑疟奎、辛可芬)、抗心律失常药及强心药(奎尼丁、普鲁卡因酰胺、安定、地高辛)、其它(氯丙嗪、呋喃妥因、苯妥英钠、别嘌醇、潘生丁等)。 2、中性粒细胞(NE) 参考值:2.0-7.0×10^9/L;51-75% 临床意义:

三分类五分类区别

三分类五分类区别 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

白细胞分类不一样。 三分类把白细胞分成:中性粒细胞(大细胞) 、淋巴细胞(小细胞)、其它白细胞(中间细胞)。五分类把白细胞分成:中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞。三分类便宜,一般如有需要再做五分类。 血常规检验是临床上最常做的检验项目,我在这里介绍一下其临床的应用及结果评价。 目前医院所做的血常规检验以三分类与五分类为主,这对于白细胞分类来说的,三分类的仪器可将白细胞大体的分为大细胞(中性粒细胞)、中间细胞(其它白细胞)、小细胞(淋巴细胞)三类。五分类的仪器可将白细胞分为中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞五类。红细胞和血小板系统各类仪器差别不大。当然有些仪器甚至还可分出幼稚的白细胞,而在一些医院还在使用手工分类的方法。 血常规检验在临床上可随时检验,用血量不多,但是还是推荐使用静脉采血,并与合适量的抗凝剂混合使用。常规检验主要有以下项目: 1、白细胞计数(WBC) 参考值:4.0-10.0×10^9/L 临床意义: 增高:发热、各种炎症、白血病、出血、溶血、肿瘤等,如>30×1011/L有白血病的可能;减少:流感、非典、伤寒、粒减、粒缺、脾亢、再障、长期X线照射等

主要为中性粒细胞:(1)增高:生理性增高如新生儿、经期、妊娠末期、饭后、剧烈运动后、酒后、冷浴后、分娩、下午较上午高、应用如肾上腺素等。(2)减少:致白细胞生成减少如应用烷化剂(氮荠、环磷酰胺、苯丙氨酸、消瘤荠、噻替哌、白消安、乌拉坦、甲基苄肼、多潘等)、有丝分裂抑制剂(长春新碱、长春花碱、秋水仙碱)、抗抑郁药(丙米嗪、去甲苯米嗪)、利尿剂(乙酰唑胺、氯噻嗪衍生物、利尿酸、汞剂)、抗生素(氨苄青霉素、甲氧苄青霉素、氯霉素、头孢霉素、庆大霉素、林可霉素、链霉素、瑞斯托霉素、放线菌素K、两性霉素)、抗颠痫药(苯巴比妥、三甲双酮、乙琥胺)、其它(扑尔敏、二硝基苯酚、苯、砷等);致白细胞破坏增多如应用解热镇定剂(阿斯匹林、醋氨酚、氨基比林、消炎痛、保泰松)、抗甲状腺药物(甲疏咪唑、丙硫氧嘧啶)、抗生素(苯唑青霉素、双氧青霉素、万古霉素、庆大霉素、先锋霉素、氯霉素)、抗疟药(奎宁、扑疟奎、辛可芬)、抗心律失常药及强心药(奎尼丁、普鲁卡因酰胺、安定、地高辛)、其它(氯丙嗪、呋喃妥因、苯妥英钠、别嘌醇、潘生丁等)。 2、中性粒细胞(NE) 参考值:2.0-7.0×10^9/L;51-75% 临床意义: 异常标本还包括中性杆状细胞及幼稚细胞等。增高:急性细菌性感染、组织损伤、大量血细胞破坏、急性大出血、中毒、恶性肿瘤等;减少:某些传染病如伤寒、流感、造血功能障碍、脾亢、自身免疫性疾病、某些药物反应、慢性理化损伤等。 3、淋巴细胞(LY) 参考值:0.8-4.0×10^9/L;20-40% 临床意义: 异常标本还包括大、小淋巴细胞及异淋。增高:传染性疾病如百日咳、传单、麻疹、结核、肝炎、肿瘤等;减少:长期X线照射、细胞免疫缺陷、传染病急性期。 结果评价: (1)增高:生理性增高(出生5天后至5周岁);(2)减少:应用肾上腺皮质激素或促肾上腺皮质激素时。 4、单核细胞(MO) 参考值:0.12-0.8×109/L;3-13% 临床意义: 增高:某些感染如EB病毒感染、结核、伤寒、疟疾、沙门菌、弓形虫感染、亚急性心内膜炎、急性感染恢复期、粒缺恢复期、淋巴瘤、单核细胞白血病等。 结果评价: 增高:出生后2周的婴儿可生理性增高。 5、嗜酸粒细胞(EOS) 参考值:0.05-0.50×109/L;0.5-5% 临床意义: 增高:支气管哮喘、过敏、湿疹、寄生虫病、慢粒、多发性骨髓瘤等;减少:伤寒、副伤寒、应用糖皮质、促肾上腺激素、急性感染、手术后严重组织损伤等。临床症状明显、其不减少提示肾上腺皮质功能衰竭、如持续下降,说明病情严重。术后及烧伤后其不降低提示预后不良。

五分类血细胞计数仪

五分类血细胞计数仪 ?CBC分析原理和技术 ?库尔特原理 ?HGB测量原理 ?白细胞分类原理 ?三分类原理:库尔特直方图分类 ?五分类原理:VCS三维分析原理 1. CBC分析原理和技术 库尔特原理 当一个不良导体颗粒,例如血细胞,通过两个电极之间时,导致电路的电阻抗发生变化。 库尔特原理图 负压 HGB测量原理 I C S H H G B检测参考方法 氰化高铁血红蛋白(H i C N-H b)测定方法试剂反应时间长达5分钟以 氰化H G B检验方法(细胞仪) 氰化血红蛋白(C N-H b)测定方法试剂成分:氰化钾两者不可混为一谈! 2.白细胞分类原理 三分类原理:库尔特直方图分类 向一个计数池的稀释血样加入溶血剂 细胞化学-体积法 溶血剂令不同亚群的白细胞不同程度地失水皱缩,显示体积差异; 电阻法技术得到白细胞分布直方图 根据直方图上的体积范围定义白细胞三项分类 L Y:35-90f L,M O:90-160f L,G R:160-450f L 五分类原理:VCS三维分析 分析外周血液中的淋巴细胞 单核细胞 嗜中性粒细胞 嗜酸性粒细胞 嗜碱性粒细胞 运用V C S技术,对白细胞进行多参量分析大小、核形、颗粒特性 V CS三维分析原理 运用V、C、S三种探针,在流式通道的某一位点,对通过的单列白细胞,进行逐个的、同时的、三重的检测,以及三维分析,以确定其亚群性质。 V-低频波,分析细胞体积; C-高频波,分析细胞核型; S-激光,分析细胞的颗粒特性。 接近原态的W B C分析 S c a t t e r P a k双试剂系统的作用 去红细胞:红细胞溶解剂(低渗透压,低P H液)通过渗透压差溶解红细胞; 保持白细胞原态:溶解终止液(高渗透压,高P H液)令白细胞恢复到“接近原态”大小。流体动力聚焦

什么是血常规五分类

什么是血常规五分类? 什么是血常规五分类?血常规检查是临床上最常见的化验检查之一。血常规检查项目主要包括红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白和白细胞分类等,它是临床检验中最基本的体检项目,它的意义在于可以发现许多全身性疾病的早期迹象,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能等。 血常规检查是临床上最常见的化验检查之一。血常规检查项目主要包括红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白和白细胞分类等,它是临床检验中最基本的体检项目,它的意义在于可以发现许多全身性疾病的早期迹象,诊断是否贫血,是否有血液系统疾病,反应骨髓的造血功能等。临床报告当中,血常规又分为三分类与五分类,分别由三分类血球仪和五分类血球仪检测,它们之间的区别和意义主要有: 什么是血常规五分类? 五分类血球仪是根据一种流式技术将白细胞分成五群:淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性、嗜碱性细胞、中性粒细胞,检测更准确,五分类可提示原始幼稚细胞,有核红细胞,网织红细胞,核左移,核右移,血小板聚集,异型淋巴细胞,细胞大小不均等信息,提示镜检,降低了异常标本漏检率,在检测参数上也更有利于临床医生的诊断。 五分类的临床意义 中性粒细胞增多:生理性增高(妊娠、运动、饮食)、急性感染或炎症(急性细菌感染)、广泛组织损伤或坏死、血液病、急性溶血、急性失血、恶性肿瘤、药物使用(肾上腺素、类固醇等)等。 中性粒细胞减少:某些感染(如伤寒、副伤寒、流感等)、严重的细菌感染、血液病(典型的再生性障碍性贫血、少数急性白血病)、慢性理化损伤(如电离辐射等)、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)、脾功能亢进等。 淋巴细胞增多:生理性增高(儿童期)、急性传染病(如风疹、流行性腮腺炎、百日咳等)某些慢性感染(如结核)、血液病(如淋巴细胞性白血病)、粒细胞缺乏症、肾移植术后(排斥反应)等。 淋巴细胞减少:解触反射线、药物(抗肿瘤药物、肾上腺皮质激素)辐射、严重化脓性感染等。 单核细胞增多:生理性增多(儿童较成人稍高,平均为9%,出生后2周婴儿可生理性增多达15%或更多)见于某些细菌感染(如伤寒、结核、疟疾、亚急性细菌性心内膜炎)、单核细胞白血病、淋巴瘤、骨髓增生异常综合征及急性传染病恢复期等。 嗜酸性粒细胞增高: 寄生虫病、变态反应性疾病(如支气管哮喘等)、皮肤病(如荨麻疹,湿疹),慢性粒细胞性白血病、某些恶性肿瘤(如肺癌)、高嗜酸性粒细胞综合症等

五分类血球原理总结

血细胞分析仪五分类检测技术与原理 血细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,随着近几年计算机技术的日新月异的发展,血细胞分析的技术也从三分类转向五分类,从二维空间进而转 向三维空间,而且我们也注意到现代血细胞分析仪的五分类技术许多采用了和当今非 常先进的流式细胞仪相同的技术,如散射光检测技术、鞘流技术、激光技术等等。本 文重点就五分类血细胞分析仪器的检测方法及其应用加以阐述 1、电阻抗、高频电导及激光散射联合检测法 这是Coutler公司1987年推出的新技术,血球悬浮在电解液中,用一定的电流通过传感器的内外两个电极,由于血细胞电阻抗很大,当血细胞通过两个 电极时,电极间阻抗瞬间增大,形成幅度与血细胞体积成正比的电脉冲,根据 脉冲的大小可测出细胞的体积。在测量红细胞时,利用一个脉冲甄别器,将幅 度较小的血小板脉冲去掉,保留红细胞和白细胞脉冲,因血液中白胞的数量不 及红细胞的1/500,故其总数据近似认为是对红细胞计数。在测量白细胞时, 利用溶血素,使红细胞溶解,再对剩下的白细胞计数。在对血小板计数时,调 低脉冲甄别器的阈值,计出总数,再减去红细胞的计数(其中已包括白细胞的 计数),即为血小板计数。由于不同类型但体积相同的细胞产生的脉冲幅度相 同,故仅靠体积是不能完全区分,利用高频电导法和激光散射分析白细胞内部 结构可以弥补这一缺陷。虽然细胞壁不能使低频电流通过,但能通过高频电流,细胞核的大小和密度不同,它们对高频电流的阻抗也不同,因此可以用来区分 白细胞。激光散射技术主要用来检查细胞膜表面特征和内部结构。激光散射对 细胞颗粒的结构和密度的区分能力强,粗颗粒产生的光散射比细颗粒强,借此 可将粒细胞区分开来,美国COULTER公司的STKS、MAXM系列血细胞分 析仪五分类就是利用电阻法、高频电导及激光散射联合检测法 2、光散射和细胞化学染色联合检测法 它利用激光散射和过氧化物酶染色技术进行细胞分类。嗜酸性粒细胞有很强的过氧化氢酶活性,中性粒细胞浆内含有较为丰富的过氧化氢酶,单核细胞 次之,原始细胞则极少,而淋巴细胞和嗜碱性细胞则缺管此酶。使用微量血液 经与含有清洗剂和甲醛的高渗液体进行适当稀释并孵育几十秒钟,此时细胞被 清洗剂所破坏,白细胞浆内酶固定,此后继续再进行第二次反应,加入过氧化 氢和四氢一萘酚加热,此时待测细胞中过氧化氢酶分解过氧化氢产生氧,后者 使四氯一萘酚显色并沉淀定位于含酶的颗粒中,此类细胞经激光束,由于光散 射及细胞大小不同而被分类。显然暑碱性细胞、淋巴细胞、原始细胞由于不含

什么是三分类血细胞分析仪-库贝尔

什么是三分类血细胞分析仪 关于定义,你不妨查询下百度百科,关于品牌,建议您首选库贝尔,业内唯一采用陶瓷分血阀的三分类产品,15年的沉淀,价格最优惠,尤其售后,表现最为快捷,也是动物检测机构最合适的合作品牌。 就是白细胞分类只分成三类的,就是中性粒细胞,淋巴细胞和中值细胞。五分类血球仪把白细胞分成中性粒细胞,淋巴细胞,嗜酸性粒细胞,嗜碱性粒细胞和单核细胞。 不知道,反正行业内有人说,库贝尔董事会有人来自于贝克曼库尔特,但听卫生局人说库贝尔质量很好的。 截止到现在为止,库贝尔推出了5大业内核心优势产品,分别是:技术最正宗、性价比最高的五分类血细胞分析仪(此技术的开山研发祖师在库贝尔);带自动进样系统的三分类血细胞分析仪;全球体积最小性价比最高的生化分析仪(宠物医院独爱);业内第一台真正意义上的动物血球仪;最小包装的生化试剂。 库贝尔的品牌优势如下: 1)长远规划好企业 公司的卓越团队,优秀的运营和技术等,吸引了国内知名风投基金投

资,决定了库贝尔公司必须立足长远,扎好根基,与经销商朋友长期合作,方能基业长青 2)诺奖得主赞研发 诺贝尔医学奖得主马歇尔与库贝尔公司领导层及研发团队第三次交流,高度评价微型生化仪为诺贝尔实验室产生的价值 3)卖点多多好竞争 如技术正宗,高性价比,高可靠性性的五分类血球。最小型全自动检验系统(生化、CRP等),带自动进样系统的三分类,以及超级小包装的生化试剂等,竞争优势非常明显。 4)售后服务第一流 公司做到8小时响应,24小时上门,对售后工作从及时性、专业性、态度等多方位严格要求,获得终端客户高度好评,大大减轻经销商开拓市场的压力。 5)品质承诺无风险 公司产品质量在业内已经是高端,并且承诺凡是库贝尔产品质量问题给经销商或终端医院带来损失,一律及时更换,并立即赔偿,让合作方高枕无忧 6)产品规划助成长 50多人的研发队伍,实力业内领先,除现有的生化和血球全线产品,公司未来计划推出免疫、发光、POCT等系列体外诊断仪器与耗材,将成为最专业的检验仪器与耗材制造商。 7)顾问助阵信心强

常用几种血液五分类血球仪的评价分析

常用几种血液五分类血球仪的评价分析 为满足临床血液检验的需要,更好的对血液常规做好分析工作,我们需要对血液进行比现有基础[三分群:第一细胞群(小细胞群)主要为淋巴细胞LYM;第二亚群(单个核细胞MONO);第三亚群(大细胞群)相当于粒细胞群]进行更详细的的分类.也就是采用血细胞的五分类计数的技术,而进一步把嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、幼稚细胞区分开来。市面上所讲的五分类血球计数仪其实可以分为两种:真五分类技术的血球仪与假五分类血球仪(例如意大利的血球仪,更多的使用电脑软件的分析而得出的结果)。我们一般区分这两种方法的仪器有下面经验。首先看检测法,如果是试剂法,那么溶血素不应该少于四种。如果是激光法,溶血素不少于三种。满足上面条件即是采用真五分类技术的血球仪。常见的五分类技术一般采用如下的检测方法①:VOLUME或称为电阻抗法(即是利用细胞的体积).②:高频电磁波传导(Conductivitiy或称射频法.③:激光散射(LIGHT SCA TTER或称光散射).④:激光散射+白细胞化学染色。即是在稀释液中加入过氧化酶(MPO)的底物及现色剂,根据白细胞的对MPO的反应分类。我们就按其方法学对一般常用的几种五分类血球仪作出评价与分析:库尔特-贝克曼(COULTER-BEK MAN);日本东亚(Sysmex);美国雅培(ABBOTT);德国Bayer. 一、电阻抗、射频及激光散射检测方法机型:美国库尔特-贝克曼(COULTER-BEKMAN)公司STK、MAXM等系列。检测原理:悬浮的白细胞(不导电)通过宝石孔的电极时,电极间的电阻抗瞬间增大,然后按照其脉冲信号进行放大,再经电脑CPU处理可以进行不完全的区分。然后利用高频电磁传导的原理,即利用细胞壁可通过高频电流,对细胞内的颗粒大小及密度,核形状,细胞器不同而电导不同来区分,再用激光散射技术检测细胞的表面特征。通过后两种技术的弥补,配合溶血素的使用,可以对细胞进行五分类。评价:属于高档次的血球仪,溶血素与稀释液、清洗液等有八种瓶瓶罐罐之多,其采用的技术在所有血球仪中当属前列。精度、准确性是SYSMEX,雅培不可比拟的。并且在分析上采用VBS 技术,可以少保养,只是试剂消耗量比较大,ColterGEN.S. System2,使用了两年,效果还不错。一台库尔特的GEN-S报价是150万左右。 二、光散射和细胞化学染色检测方法机型:德国Bayer的ADVIA120等检测原理:主要是用溶血素破坏红细胞,利用中性粒细胞浆里含有的MPO>单核>原始、淋巴、嗜酸、嗜碱的性质,用固定酶,然后加显色剂,沉淀定位酶,最后由光散射与细胞的大小进行分类。厂家说其用二维光散射方式分析血析血小板,使小红细胞、红细胞碎片与血小板更容易分辨,大大提高了血小板测定的准确度和精密度[1]。评价:拜耳ADVIA120所用的试剂种类多,出的项目也多(可分六类白细胞,引申的项目也不少),网织红几项参数也是由同一管血自动出的。有配套质控。且其能辨别异常血小板。缺点是试剂消耗也大(冲管道等),管路(很细又多)易出现堵塞等故障,自动进样也时有故障出现。且为整体密封,维修比较困难。且其用光学法记数血小板,光学法就是染色后用激光识别,优点是能识别血小板;缺点是染色成本贵,单位时间内计数细胞少、重复性差。电阻法的某血球仪一次计数实数血小板6万个。而ADVIA的血球仪一次计数实数血小板2千5百个[2] 。根据统计学原理,60000:2500,谁的重复性好还用说。说的客观一点:电阻法血小板:重复性好,准确性不可靠;光学法血小板:准确性好,重复性差。 三、电阻抗与射频联合检测方法机型:东亚公司的XE-2100和SE-9000,SF-3000、新推出的XT-1800i与XE-2000i 雅培公司的CD-3500与CD-3700 原理:采用三种技术: ①淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞测试系统:就是在溶血素的作用下,用电阻抗法与射频技术分类白细胞。②嗜酸、嗜碱性粒细胞也用电阻法。③幼稚细胞测试系统:利用幼稚细胞的氨基比成熟的细胞多,加入含有硫化氢基素的液体,与其结合,其对溶血素的抵抗就比成熟强,

五分类血球仪检测原理

MEK7222/8222 白细胞分类的测定原理 MEK-7222/8222,计数原理是wbc/rbc/plt电阻法,分类是使白细胞通过鞘流进入鞘流池内,然后通过检测对白细胞照射时发生的散射光,对白细胞进行分类。 这些散射光,根据血细胞的容积、血细胞的复杂性(有无颗粒、核的构造等)的不同,光的强度和方向有所不同,因此,通过以激光直进方向和同方向小角度的散射光(以下称为Size)、激光直进方向和同方向大角度的散射光(以下成为Complexity)、与激光直进方向相对垂直的方向的散射光(以下称为Granularity)为参数的散点图,可以对淋巴细胞、单核细胞、嗜中性白细胞、嗜酸性白细胞、嗜碱性白细胞进行分类。另外,Size表示血细胞的大小、Complexity表示血细胞的复杂度、Granularity表示血细胞的颗粒的程度。 这种方法提供了三个散射图,MAIN散点图NE-EO散点图MO-BA散点图

上图就是差别溶解之后取得的直方图,WBC总数就是图中WBC和BAS部分的总和,在BAS区域中由于数值很少这时由于针式打印机无法细腻的打印出来的结果,如下图:

4、双鞘流(DHSS)分类计数,整个过程如下,血液标本进入LMNE混合池试剂混合形成混合溶液,孵育时间为12秒,这时RBC/PLT/ BAS细胞已经被试剂破坏掉,在鞘流泵作用下进鞘流池进行双鞘流计数,首先经过红宝石孔进行电阻法计数,判断细胞体积,然后在20 0ms之内通过鞘流直径为42um的鞘流通道进行光吸收测定判断细胞内容物,整个计数时间为12秒。这样形成分类散射图,并提供lym, gra,mon,eo,lic,aly的绝对值和百分比。 双鞘流计数是abx的专利技术,详细原理如下: 根据上图可以看到,在进行双鞘流计数的时候,首先进行的是鞘流电阻计数,对细胞进行体积测定,然后再进行光吸收比率测定,对细胞内容物进行测定,最终将这个细胞在散射涂上标注出来,在双鞘流的上下两端分别加上恒流电源,以保证电阻法测量,孵育后的溶液在右侧鞘流泵的作用下经过6号口进入鞘流池从1号口流出,为了保证这些检测细胞能够正确的通过计数孔和鞘流通道,需要利用外来鞘流来进行矫正,这样,在5,7号口通过左侧鞘流泵注入稀释液来形成第一股鞘流,保护所测混合溶液能够直接通过计数孔并且保证其不发生偏移和扭曲,保证结果准确,混合溶液通过计数孔后,2,4口通过中间鞘流泵注入稀释液形成第二股鞘流,来保证吸光度测量的正常。

白细胞五分类技术

20世纪时发现了电阻抗原理,由于血细胞是一种不良导体,将血液标本稀释、溶血后制成白细胞悬液,在负压的作用下,悬液流经一个带有微孔的恒压电路时,每个细胞会产生一个电阻脉冲信号,这些信号经过微机的放大、甄别、整形等处理,最后计算出单位体积内的白细胞数。 这种方法最初只能进行细胞计数,美国科学家库尔特采用电子阻率与电子技术相结合,设计出了世界第一台电阻抗三分群血液细胞分析仪,第一次将白细胞分为了大细胞群、中间细胞群、小细胞群,并应用于临床,开创了血细胞分析的新纪元。三分类的方法中大细胞相当于中性粒细胞,中间细胞相当月嗜酸、嗜碱及单核细胞,小细胞相当于淋巴细胞。这种技术只起到了筛选的作用。随着科学技术的迅速发展,三分群血细胞分析技术在临床实践中的局限日益明显,因此,对血液白细胞进行五分类的仪器开始出现。1982年,Technicon公司生产的H6000型血液细胞分析仪器是第一部具有白细胞五分类能力的仪器。同时代的日本日立公司推出的图像分析法的白细胞分析仪HITACHI8200型,仅仅可以完成白细胞血片分类并没有其他血细胞计数分析能力。1990年前后,欧洲和题本许多厂家都陆续推出了各种类型的具有白细胞五分类功能的血细胞分析仪器。 目前已有的白细胞分类技术仪器按原理主要有三种类型:第一类是物理法,第二类是物理——化学法,第三类是图像分析法。 1.物理法 1.1VCS法 Beckman-Coulter公司生产的血细胞分析仪将电学与光学结合,该方法称为体积、电导、激光散射血细胞分析法(VCS)。V是利用电阻抗法测定细胞体积;C是利用高频电磁波,根据各种细胞核浆的电导性不同测理细胞内部结构、核浆比例;S是利用光散射原理测量细胞内颗粒的大小密度等结构特性。计算机根据3种技术得到的资料综合分析,将中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性细胞一一分开,以白细胞分类散点图显示这些细胞,并提示异常淋巴细胞、幼稚细胞、有核细胞、抗溶血红细胞等信息。 1.2多角度偏振光激光散射技术 美国ABBOTT推出的五分类血细胞分析仪,采用了多角度偏振光散射技术(MAPSS)。MAPSS原理:血标本在特殊鞘液的作用下,红细胞内血红蛋白游离出细胞外,红细胞变得透明,而白细胞的内部结构和膜结构基本保持自然状态。当细胞悬液的鞘流经过检测器时,仪器从4个不同的角度得到每个细胞的光信号,这4个角度分别为0°前向角光散射测定细胞的大小;7°~10°狭角光散射测定细胞内部结构及其复杂特征;90°垂直光散射测定细胞内部颗粒和胞浆成分;90°消偏振光散射利用嗜酸性细胞内颗粒特有的消偏振特性,将嗜酸性细胞直接分离。计算机综合4个角度的光信号,将白细胞分类,并提供提示信息和相关图谱。2.物理——化学法 2.1流式细胞法、激光散射和细胞化学染色技术相结合技术 日本Sysmex公司全系列五分类血液细胞分析仪均采用此技术,这也是现在国内应用最广泛的仪器。这种方法通过连续流动的系统,将待测细胞经处理或染色后压入流动室,不含细胞的缓冲液在高压下从鞘液管喷出,鞘液管入口方向与待测样品流成一定角度,这样鞘液就能被包绕着样品高速流动组成一个圆形的流束,待测细胞单行排列依次通过检测区域,通过光电效应将电信号转换为可被计算机识别的数字信号,经处理,可分析出血细胞中白细胞总数,各分类细胞的百分率和绝对值,细胞体积大小和内部信息,并且显示在屏幕上。 2.2激光散射和过氧化物酶染色相结合技术 西门子公司的全自动血液分析仪采用了这种技术。血标本进入仪器,在一系列的预处理液和白细胞过氧化物酶染色后流经检测器。每个细胞在激光束的照射下,各类细胞因过氧化物酶含量不同,具有不同的光吸收信号;根据每个细胞的前向角大小可以得到细胞的体积数据,

三分类血细胞分析仪白细胞分类与手工法结果比较

三分类血细胞分析仪白细胞分类与手工法结果比较 曾振炜 【摘要】目的探讨日本东亚公司Sysmex KX-21三分类血细胞分析仪白细胞分类计数与手工法的方法学差异。方法通过对中山二院门诊检验室随机抽取的87例普通门诊病人的标本进行白细胞分类仪器法与手工法测定,得出两组白细胞分类结果,并进行统计分析。结果 87例普通门诊病人血白细胞分类结果显示:中性粒细胞与淋巴细胞计数两种方法无明显差异(P>0.05),中间型白细胞计数两种方法有显著性差异(P<0.01),仪器法明显高于手工法.中性粒细胞、淋巴细胞与中间型白细胞计数两种方法的相关系数分别为0.8510、0.8373及0.5072。结论Sysmex K X-21三分类血细胞分析仪中间型白细胞计数与手工法存在较大的方法学差异,不能作为白细胞分类常规过筛试验指标。 【关键词】血细胞分析仪;白细胞分类;手工法 Compare the results between the trisection Automatic Hematology analyzer and the manual method Zeng zhenwei 【Abstract】Objective T o study the methodological difference between the instrument of the trisection automatic Hematology analyzer Sysmex KX-21 produced by East Asia Japan Company and the manual method. Methods The 87 blood samples collected from the out-patient department of The Second Affiliated Hosptil of Sun Y at-sen University were analyzed with the instrument of Sysmex KX-21 Automatic Hematology analyzer and the manual method.The results were compared and analyzed. Results The 87 blood samples’leukocyte classified results showed that W-SCR and W-LCR count were not different between the two methods(P>0.05),but there was significant difference in W-MCR count between the two methods(P<0.01).The results of Sysmex KX-21 was apparently higher than that of the manual method.The correlation between the results from Sysmex KX-21 and the manual method was 0.8510,0.8373,0.5072 respectively for W-LCR,W-SCR,W-MCR Conclusion There was significant difference in W-MCR count between the instrument of Sysmex KX-21 Hematology analyzer and the manual method,so the instrument of Sysmex KX-21 can’t be the guide line of general filtration for leukocyte classification. 【Key W ords】Hematology analyzer;leukocyte classification;the manual method 目前,许多大、中、小医院使用各种类型的全自动血细胞分析仪进行白细胞二分类、三分类甚至五分类计数。以三分类全自动血细胞分析仪的应用较普遍。日本东亚公司的Sysmex KX-21三分类血细胞分析仪是根据电阻抗变化获得电脉冲信号而将白细胞分为三大类:小型白细胞(W-SCR)、中间型白细胞(W-MCR)和大型白细胞(W-LCR)。其中中间型白细胞包括嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞及原始细胞或幼稚细